Résumés

Résumé

L’approche américaine en matière de diplomatie climatique oscille historiquement entre des phases de leadership et de désengagement, au gré de l’alternance entre administrations démocrates et républicaines à la Maison-Blanche. Nous inspirant des méthodes cognitives en analyse de politique étrangère, nous avons élaboré une grille d’analyse qui est complémentaire de cette explication partisane et qui nous permet de mieux comprendre ce qui sous-tend la diplomatie climatique des administrations de George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017) et Donald Trump (2017-2021). Plus précisément, nous montrons que les principales actions de diplomatie climatique reflètent les perceptions respectives de ces présidents concernant l’urgence de la menace climatique, l’importance du multilatéralisme et la possibilité de collaborer avec la Chine. Nous faisons également état des conséquences probables sur les moyen et long termes des actions de diplomatie climatique de l’administration Trump et nous montrons comment l’administration Biden tente de réorienter la diplomatie climatique américaine vers plus d’engagement.

Mots-clés:

- changements climatiques,

- diplomatie climatique,

- Donald Trump,

- Barack Obama,

- George W. Bush,

- approches cognitives

Abstract

The United States’ climate diplomacy has historically oscillated between phases of leadership and disengagement, reflecting the changeovers between Democratic and Republican administrations in the White House. Building on cognitive methods in foreign policy analysis, we came up with an analytical frame which furthers this partisan explanation and allows us to better understand the reasons underlying the climate diplomacy of the George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017) and Donald Trump (2017-2021) administrations. We show that the main climate diplomacy actions of those administrations reflect those Presidents’ perceptions regarding the climate threat, the importance of multilateralism, and the Sino-American relationship. We also argue that the Trump administration’s climate diplomacy actions may have long-lasting consequences that are detrimental to the global fight against climate change, and we show how the Biden administration has tried so far to reorientate American climate diplomacy toward a greater engagement.

Keywords:

- climate change,

- climate diplomacy,

- Donald Trump,

- Barack Obama,

- George W. Bush,

- cognitive methods

Corps de l’article

Thomas Friedman : [A]re you going to take America out of the world’s lead of confronting climate change ?

Donald Trump : […] I’ll tell you what. I have an open mind to it. We’re going to look very carefully. It’s one issue that’s interesting because there are few things where there’s more division than climate change.

New York Times 2016

Interviewé par l’équipe éditoriale du New York Times quelques semaines après sa victoire électorale, le président-élu Donald Trump prétend garder un « esprit ouvert » sur les changements climatiques. Esprit ouvert ou non, le nouveau président ne tarde pas à afficher ses couleurs sur cet enjeu. Au cours de ses premiers mois à la Maison- Blanche, il nomme Scott Pruitt, un climato-négationniste notoire, à la tête de l’Environmental Protection Agency (epa), autorise la construction de l’oléoduc Keystone xl, annonce la fin du Clean Power Plan de l’administration Obama et confirme le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, de même que la fin du financement par Washington du Green Climate Fund des Nations Unies (Bomberg 2017 : 965-967 ; Esty 2017 : 51-53). Ce faisant, Trump marque une rupture franche par rapport à la diplomatie climatique de son prédécesseur démocrate Barack Obama (2009-2017). Celui-ci avait cherché à placer les États-Unis à l’avant-scène de la lutte mondiale contre les changements climatiques, marquant ainsi lui-même une rupture par rapport à son prédécesseur républicain George W. Bush (2001-2009), dont la diplomatie climatique s’était caractérisée par un retrait américain après le leadership de l’administration démocrate de Bill Clinton (1993-2001). La rupture opérée par le président Trump s’inscrit au sein d’une tendance qui voit la diplomatie climatique américaine osciller entre leadership et désengagement au gré des administrations démocrates et républicaines qui se succèdent à la Maison-Blanche (Wampler 2018). Comment expliquer ces constants revirements ? L’explication partisane s’impose d’emblée : les approches respectives des administrations démocrates et républicaines en matière de diplomatie climatique reflèteraient tout simplement la polarisation croissante entre les deux partis, particulièrement autour des questions environnementales et climatiques (Lavelle 2017 ; Roberts 2016).

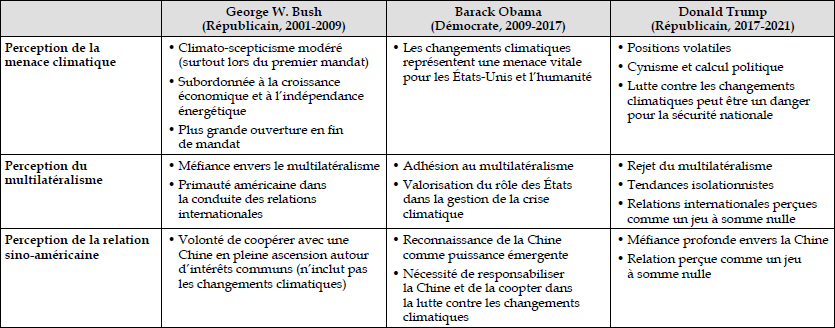

Or, l’explication partisane permet d’expliquer de manière générale la différence entre administrations démocrates et républicaines en termes de diplomatie climatique, mais elle ne permet pas nécessairement de comprendre les raisons expliquant certaines politiques spécifiques mises de l’avant par ces administrations. Malgré des orientations similaires, la diplomatie climatique de l’administration Trump n’est pas la même que celle de l’administration Bush. De même, l’administration Biden se distingue de celles d’Obama et de Clinton sur cet enjeu. Dans cet article, nous proposons une grille d’analyse inspirée des approches cognitives en analyse de politique étrangère. Nous nous concentrons sur certaines perceptions du président qui guident sa prise de décisions en politique étrangère (Rapport 2017). Notre grille d’analyse comprend trois heuristiques, soit : (1) la perception du danger représenté par les changements climatiques ; (2) la perception des vertus du multilatéralisme ; et (3) la perception de la relation sino-américaine. Nous émettons l’hypothèse que ces trois heuristiques permettent de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent les actions de diplomatie climatiques entreprises par la Maison-Blanche. Nous avons testé cette hypothèse avec les présidences récentes de Bush, Obama et Trump.

Le reste de l’article se décline en trois temps. Dans un premier temps, nous expliquons en quoi notre cadre d’analyse est un complément pertinent à l’approche partisane pour comprendre les soubresauts successifs de la diplomatie climatique américaine au cours des dernières décennies. Dans un deuxième temps, nous revenons sur les actions de diplomatie climatique des administration Bush, Obama et Trump en matière de diplomatie climatique et nous montrons comment ces actions reflètent les perceptions de ces présidents concernant la menace climatique, les vertus du multilatéralisme et la relation sino-américaine. Finalement, dans un troisième temps, nous nous penchons sur l’héritage que laisse la diplomatie climatique de Donald Trump et sur les efforts entrepris par l’administration Biden pour réorienter la diplomatie climatique américaine vers un plus grand engagement. Nous concluons en affirmant qu’un consensus émergent sur la question des changements climatiques pourrait à moyen terme permettre l’élaboration d’une approche américaine durable en matière de diplomatie climatique qui serait fondée sur l’engagement américain et pourrait survivre au passage d’une administration à l’autre.

I – Cadre théorique

A – La pertinence et les limites de l’explication partisane

À plusieurs reprises dans l’histoire américaine, l’apparition de menaces contre la sécurité nationale a donné lieu à l’émergence de consensus bipartisans. L’attaque japonaise contre Pearl Harbor, la politique agressive de l’Union soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et les attentats du 11 septembre 2001 offrent des exemples de moments où les partis politiques ont su temporairement mettre leurs différences de côté pour affronter les menaces incarnées par les puissances de l’Axe, le bloc communiste ou le terrorisme djihadiste. Plus diffuse et plus complexe, la menace climatique demeure quant à elle très politisée, malgré le fait qu’elle soit connue depuis la fin des années 1960 et que le département de la Défense presse depuis longtemps Washington de considérer les changements climatiques comme un enjeu de sécurité nationale (Schwartz et Randall 2003 ; Rich 2019). La polarisation partisane contribue à politiser cet enjeu et à rendre difficile la collaboration entre démocrates et républicains. À cela s’ajoutent la proximité historique du Parti républicain avec les entreprises liées à l’exploitation des énergies fossiles, de même que la domination du Grand Old Party dans les États du Sud et du Midwest où se concentre cette industrie.

Malgré sa pertinence actuelle, l’explication partisane ne doit pas rendre indépassable l’opposition entre républicains et démocrates sur la question des changements climatiques. Jusqu’à la fin des années 1970, la protection de l’environnement était un enjeu relativement non partisan. L’aversion républicaine pour les politiques environnementales ne débute véritablement qu’à partir du milieu des années 1970 et devient progressivement dominante à l’intérieur du Grand Old Party au moment même où les changements climatiques s’imposent à l’attention des décideurs et du grand public[1]. Sur cet enjeu d’ailleurs, la polarisation n’est pas immédiate. En 1992, une majorité bipartisane des deux tiers des sénateurs vote pour la ratification de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À l’inverse, en 1997, le Sénat adopte à l’unanimité la résolution Byrd-Hagel[2] affirmant que les États-Unis n’adhéreront pas à un traité de lutte contre les changements climatiques qui ne comporterait pas d’obligation pour les pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effets de serre (ges). Par ailleurs, si Bush et Trump montrent peu d’empressement à lutter contre les changements climatiques, d’autres candidats républicains ont au cours des dernières années montré davantage d’ouverture : en 2008, John McCain s’engage à lutter contre les changements climatiques (Bumiller et Broder 2008), engagement repris du bout des lèvres par Mitt Romney en 2012 (Broder 2012). Lors des primaires républicaines de 2016, si plusieurs candidats (Ted Cruz, Mike Huckabee, Rick Perry, Marco Rubio, Rick Santorum, Trump et Scott Walker) expriment des positions climato-sceptiques ou climato-négationnistes, plusieurs autres (Chris Christie, Carly Fiorina, Lindsay Graham, John Kasich et George Pataki) décrivent les changements climatiques comme une menace à prendre au sérieux (Kaplan et Uchimiya 2015).

B – Expliquer la diplomatie climatique américaine à l’aide des heuristiques présidentielles

Les États-Unis se prêtent bien à une analyse de la politique étrangère centrée sur la personnalité du président (Hermann et al. 2001 : 84-85). La Constitution américaine et la pratique lui confèrent d’importants pouvoirs : chef des armées, il est responsable de la sécurité du pays et des négociations internationales. Or, le président étant un être faillible, ses décisions sont influencées par sa personnalité, ses a priori, son désir de plaire à ses partisans et à son entourage. À cela s’ajoute la nécessité de prendre des décisions en fonction d’informations souvent incomplètes ou inexactes (Ripsman et al. 2016). Notre grille d’analyse s’inspire des approches cognitives en analyse de politique étrangère à travers l’identification d’heuristiques mobilisées par le président dans sa prise de décision (Mintz 2004 : 3-6). Nous montrons que la diplomatie climatique américaine menée sous Bush, Obama et Trump reflète leurs perceptions respectives concernant le danger représenté par les changements climatiques, la valeur du multilatéralisme et la relation sino-américaine.

Nous avons établi une liste des principales actions de diplomatie climatique des administrations Bush, Obama et Trump (Tableau 1). Par action de diplomatie climatique, nous entendons toute action (ou, dans certains cas, absence d’action) ayant un lien direct avec la lutte contre les changements climatiques qui implique directement ou potentiellement au moins un autre pays.

Tableau 1

Principales actions de diplomatie climatique des administrations Bush, Obama et Trump

Tableau 2

Perceptions des présidents Bush, Obama et Trump concernant l’urgence climatique, le multilatéralisme et la relation sino-américaine

Nous avons analysé ces actions en fonction de ce que nous savons des perceptions de ces présidents concernant l’urgence climatique, le multilatéralisme et la relation sino-américaine (Tableau 2). Nous avons cherché des indices permettant d’identifier leur perception du degré de la menace incarnée par les changements climatiques. À noter que nous faisons une distinction entre « climato-scepticisme » et « climato-négationniste ». Le premier désigne la remise en question plus ou moins prononcée des conclusions scientifiques concernant la dynamique des changements climatiques et leurs conséquences, tandis que le second fait référence à une attitude qui nie l’existence de ce phénomène ou au moins réfute son origine humaine et en nie les conséquences potentiellement désastreuses. Concernant le multilatéralisme, nous nous sommes intéressés à leur perception des bienfaits (ou des méfaits) potentiels pour les États-Unis de travailler en collaboration avec d’autres nations, notamment à l’intérieur des institutions internationales. Finalement, nous avons analysé leur perception de la relation sino-américaine : premier émetteur mondial de ges depuis 2006 et principal compétiteur international des États-Unis, la Chine est un acteur central dans la lutte contre les changements climatiques. Sa capacité à travailler avec les États-Unis sur cet enjeu est par conséquent vitale pour combattre efficacement les changements climatiques.

II – La diplomatie climatique américaine sous Bush, Obama et Trump : actions et perceptions présidentielles

A – La diplomatie climatique sous George W. Bush : un président modérément sceptique et pas tout-à-fait inactif

Lors de sa première campagne présidentielle en 2000, George W. Bush affirme qu’il sera un président « eco-friendly » (Daynes et Sussman 2008-2009 : 371). L’affirmation ne convainc guère, étant donné la proximité des Bush avec l’industrie pétrolière. Bush paraît d’autant plus mal préparé pour gérer le dossier climatique qu’il fait face au démocrate Al Gore, le vice-président de Bill Clinton qui s’intéresse depuis longtemps à cette question et qui a joué un rôle central dans la négociation du Protocole de Kyoto. Comme de fait, les huit années de Bush au pouvoir se caractérisent par un désengagement des États-Unis de la lutte internationale contre les changements climatiques par rapport aux années Clinton. Il serait toutefois exagéré de mettre sur un même pied ce recul des années Bush avec ce qu’on observe par la suite sous Trump (King 2017). Il est vrai que Bush donne l’impression d’un participant réticent à lutter contre les changements climatiques. Dès le mois de mars 2001, il retire la signature américaine du Protocole de Kyoto[3], arguant que l’entente désavantagerait les États-Unis face à des économies émergentes comme la Chine et l’Inde (Daynes et Sussman 2008-2009 : 378). L’année suivante, son administration boycotte le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg. La présence américaine s’y limite à un bref discours du secrétaire d’État Colin Powell, ce qui réduit considérablement la portée de ce sommet malgré la présence de 174 délégations nationales et de 106 chefs d’État (Daynes et Sussman 2008-2009 : 379). Certaines initiatives de l’administration Bush méritent d’être soulignées. En 2004, le Methane to Markets Partnership est créé en partenariat avec 14 pays qui s’engagent à réduire leurs émissions de méthane et à mettre en oeuvre des moyens pour récupérer proprement ce gaz à effet de serre[4]. En 2006 est créé l’Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate, une entente liant les États-Unis, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon avec pour objectif d’inciter le secteur privé à trouver des solutions aux changements climatiques, à l’insécurité énergétique et à la pollution de l’air. À la fin de son second mandat, Bush multiplie les appels pour la mise en place d’un nouvel accord international ne comportant pas de cibles contraignantes et dont les signataires établiraient eux-mêmes leurs cibles de réduction de ges (Bush 2008). Cette approche s’impose lors du Sommet de Bali de 2007, le premier au cours duquel des pays émergents comme l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l’Inde s’engagent à soumettre un plan de réduction de leurs émissions de ges (Samuelsohn et Restuccia 2015).

Bush et la menace climatique : une vision qui évolue, mais des priorités constantes

Au cours de la campagne de 2000, Bush affirme que les preuves scientifiques concernant les changements climatiques ne sont pas encore suffisantes pour décider de la meilleure approche à prendre pour contrer ce phénomène. Bush se borne, au cours de son premier mandat (2001-2005), à considérer que la lutte contre les changements climatiques doit être subordonnée au développement économique et à la quête d’indépendance énergétique (Wampler 2018). Au cours de son second mandat (2005-2009), il montre davantage d’ouverture à la science climatique. En 2005, il reconnaît l’existence d’un lien entre l’activité humaine et les changements climatiques puis, en 2007, il fait explicitement référence au phénomène dans son discours sur l’état de l’Union. La même année, il invite les pays du g8 et les nations les plus polluantes à négocier avec les États-Unis afin d’identifier des cibles de réduction d’émissions de ges (Stolberg 2007). La « conversion » de Bush n’entraîne cependant pas une révision de ses priorités : dans un discours prononcé en 2008, il défend toujours sa décision d’avoir retiré les États-Unis du protocole de Kyoto, affirmant que cette entente aurait ralenti la croissance économique américaine (Bush 2008).

Un président méfiant envers le multilatéralisme et l’action étatique

Le dédain de Bush envers le multilatéralisme est généralement illustré par sa décision d’utiliser la force contre l’Irak en 2003 en dépit du refus du Conseil de sécurité des Nations Unies. La méfiance envers les institutions internationales est bien implantée à l’intérieur de sa Maison-Blanche où abondent les néoconservateurs convaincus que les États-Unis doivent mener une politique fondée sur un certain nombre d’impératifs moraux en faisant fi, au besoin, des décisions onusiennes (Légaré-Tremblay 2007). Sur le plan de la diplomatie climatique, Bush délaisse les forums onusiens et il privilégie les négociations avec un nombre restreint de partenaires. La défiance de Bush envers le multilatéralisme se traduit également par un scepticisme envers la place que devraient occuper les États dans la lutte contre les changements climatiques. Aux yeux de Bush, la solution aux changements climatiques doit venir du marché et non de contraintes imposées par les gouvernements (Daynes et Sussman 2008-2009 : 378). C’est pourquoi les deux grandes initiatives lancées par son administration, le Methane to Markets Partnership et l’Asia-Pacific Partnership, donnent un rôle au secteur privé et valorisent le recours aux mécanismes du libre marché.

Bush et la collaboration sino-américaine : une occasion manquée ?

L’accession de la Chine au statut de superpuissance à l’aube du 21e siècle représente un défi lancé au néoconservatisme de Bush (Van Ness 2006 : 97-101). Comme l’ensemble de ses prédécesseurs depuis Richard Nixon (1969-1974), Bush se range toutefois derrière la nécessité de s’entendre avec Pékin (Baum 2001 : 191). Convaincu de la possibilité de travailler autour d’intérêts communs, Bush fait du développement d’une relation de coopération avec la Chine un des piliers de sa stratégie asiatique (Nguyen 2017 : 318-320). Jugeant qu’une plus grande intégration à l’économie mondiale entraînera des réformes démocratiques à l’intérieur de la Chine, Bush se prononce en faveur de son entrée dans l’Organisation mondiale du commerce et favorise le développement du commerce bilatéral. Sur le plan sécuritaire, il coopte le pays dans la lutte contre le terrorisme et invite Pékin à participer aux négociations sur le programme nucléaire nord-coréen. Bush ne tente cependant pas de convaincre Pékin de s’engager plus activement dans la lutte contre les changements climatiques. Tout au plus invite-t-il la Chine à se joindre au Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate, une initiative qui, on l’a vu, vise à inciter le secteur privé à trouver des solutions aux changements climatiques sans comporter d’éléments contraignants. Il s’agit là d’une occasion manquée, considérant la popularité de Bush en Chine (Demick 2009) et le fait que les relations sino-américaines sont alors à leur meilleur depuis l’ouverture de Nixon à la Chine en 1972 (Nguyen 2017 : 318). L’enrôlement de Pékin dans la lutte contre les changements climatiques sera plutôt le fait de son successeur.

B – Barack Obama : « the First Climate President »

L’arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche en janvier 2009 est rapidement suivie par un réengagement américain dans la lutte internationale contre les changements climatiques. Présenté par certains comme « the First Climate President » (Abraham 2016), le démocrate fait de la lutte contre les changements climatiques une de ses priorités. En politique extérieure, cela se traduit par la réaffirmation du leadership américain en marge de l’organisation de la 15e Conférence des parties (cop-15) à Copenhague (Sussman 2015). Cette conférence se conclut par l’adoption de l’accord de Copenhague, une entente par laquelle tous les États signataires s’engagent à réduire leurs émissions de ges avec l’objectif de limiter la hausse mondiale des températures à deux degrés Celsius. Aux yeux d’Obama, la lutte contre les changements climatiques doit impérativement inclure la Chine. C’est dans cet esprit que son administration multiplie les approches envers Pékin. En avril 2013, un groupe de travail sino-américain sur cet enjeu est créé (Jiahan 2018 : 80), pavant la voie à l’adoption d’une entente bilatérale en novembre 2014. Les États-Unis s’engagent alors à réduire leurs émissions de ges de 28 % par rapport au niveau de 2005 avant 2025. De son côté, la Chine s’engage à plafonner ses émissions de ges avant 2030 et à augmenter entretemps de 20 % sa production d’énergie verte. En plus d’associer les deux principaux émetteurs mondiaux de ges, cette entente, dont les objectifs sont réaffirmés lors d’une visite du président Xi Jinping à Washington en septembre 2015, doit servir d’exemple aux autres pays en vue de la conclusion d’un accord lors de la 21e Conférence des parties (cop-21) à Paris (Meltzer 2015). Cette conférence débouche sur l’Accord de Paris sur les changements climatiques, la plus importante entente internationale de lutte contre les changements climatiques, dont l’adoption est en grande partie rendue possible grâce au leadership américain.

Un président sincèrement préoccupé par les changements climatiques

Dans le premier tome de ses mémoires, Barack Obama affirme que son intérêt pour les changements climatiques ne s’est développé que graduellement, à mesure qu’il prend connaissance du consensus scientifique autour de ce phénomène qui annonce un futur marqué par des inondations, des événements climatiques extrêmes et des déplacements massifs de population. Aux yeux d’Obama, la lutte contre les changements climatiques est nécessaire pour assurer un avenir confortable à ses filles et à ses petits-enfants (Obama 2020 : 488-489). En tant que sénateur de l’Illinois (2005-2008), il accuse à plusieurs reprises le président Bush de minimiser l’importance de cet enjeu (US Senate Committee on Environment and Public Works 2005 ; US Senate Committee on Foreign Relations 2007). En 2007, il co-signe avec plusieurs sénateurs une lettre adressée à la Maison-Blanche appelant les États-Unis à occuper un rôle central et productif dans les négociations climatiques internationales (Obama et al. 2007). Dans son livre The Audacity of Hope, lancé en amont de sa campagne pour la Maison-Blanche, il affirme que l’augmentation mondiale de la consommation d’énergie qui est notamment favorisée par la croissance rapide de la Chine entraînera, si rien n’est fait, des problèmes environnementaux majeurs auxquels les États-Unis ne pourront pas échapper. Il revient dès lors aux Américains de montrer la voie aux autres nations en mettant en place des mécanismes pour réduire leurs émissions de ges (Obama 2006).

Le retour du multilatéralisme

Après l’unilatéralisme et le néoconservatisme des années Bush, l’ère Obama est caractérisée par un retour en grâce du multilatéralisme à la Maison-Blanche. Dans le domaine de la diplomatie climatique, cela se traduit par un réengagement américain, notamment dans le cadre des conférences annuelles des parties, où les États-Unis jouent à nouveau un rôle de premier plan comme lors des années Clinton. Son approche de diplomatie climatique est moins soucieuse d’inclure le secteur privé que celle de Bush. C’est ainsi qu’on assiste à l’abandon progressif de l’Asia-Pacific Partnership, cette initiative des années Bush qui mettait l’accent sur les mécanismes du libre marché.

La nécessaire responsabilisation de la Chine

Obama et Bush partagent une conception de la relation sino-américaine favorisant une coopération entre les deux pays autour d’intérêts communs. Pour Obama cependant, cette coopération doit aller au-delà des échanges économiques et des enjeux de sécurité. Dans un essai paru en 2007 dans le magazine Foreign Affairs, il écrit qu’il est du devoir des États-Unis de convaincre une Chine en pleine ascension d’assumer les responsabilités d’une grande puissance et de contribuer à la recherche de solutions pour les problèmes du 21e siècle (Obama 2007). Nul doute que la lutte contre les changements climatiques figure en tête des enjeux auxquels songe Obama. Conscient que la montée en puissance de la Chine est un fait inéluctable, il mise sur le fait qu’en invitant ce pays à partager le leadership mondial sur la lutte contre les changements climatiques, il pourra convaincre Pékin d’établir des cibles de réduction de ses émissions de ges.

C – Donald Trump : le désengagement à l’heure d’America First !

Le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche est marqué par une « manifestation extrême d’opposition et de déni » par rapport à la lutte contre les changements climatiques (Wampler 2018). Si Trump lui-même est inconstant dans sa perception de la menace climatique, ses penchants isolationnistes, sa méfiance aiguë envers la Chine, ses penchants favorables à l’extractivisme, l’influence de son entourage et sa volonté de détricoter l’héritage de Barack Obama contribuent à ce recul sans précédent ; sous Trump, l’enjeu climatique est abordé dans une perspective idéologique qui se traduit par une série d’actions visant à démanteler les mesures climatiques mises en place par Obama et ses prédécesseurs (Jotzo et al. 2018 : 813). Sur la scène internationale, le président marque un grand coup en déclarant, le 1er juin, que les États-Unis se retireront de l’Accord de Paris. Il annonce du même coup que le pays cesse de financer le Green Climate Fund des Nations Unies[5] (Jiahan 2018 : 86). Les annonces de juin 2017 sont suivies par un retrait quasi complet des États-Unis de la scène de la diplomatie climatique mondiale. Lors de la cop-23 à Bonn en novembre 2017, les États-Unis envoient la plus petite délégation de leur histoire et y boudent les rencontres multilatérales. Quant au président lui-même, il refuse d’aborder le sujet avec ses homologues lors des rencontres au sommet (Barria 2019 ; Elder 2021 : 18). Par ailleurs, la présidence Trump est marquée par une détérioration de la relation avec Pékin qui jette un voile d’incertitude sur l’avenir de la coopération sino- américaine sur les changements climatiques. Les travaux du groupe de travail sino-américain mis en place par Obama et Xi sont suspendus, ce qui jette aussitôt un doute sur la volonté des deux pays de respecter leurs engagements pris en 2014 (Jiahan 2018 : 89).

Ni climato-sceptique, ni climato-négationniste, mais climato-volatile

Donald Trump a-t-il, ainsi qu’il l’affirme lors de son entrevue éditoriale au New York Times, un « esprit ouvert » sur la question climatique ? Ses positions prises sur cet enjeu au fil des années sont remarquablement fluctuantes (Cheung 2020). Si on fait grand cas de certains de ses esclandres climato-négationnistes[6], on oublie souvent que Trump a fait partie en 2009 des cosignataires d’une lettre adressée au président Obama en marge de la cop-15 de Copenhague enjoignant à celui-ci de conclure avec ses homologues un accord ambitieux pour confronter l’urgence climatique[7] (Adler et Leber 2016). Devenu président, Trump adopte la plupart du temps une posture proche du climato-scepticisme : sans nier l’existence des changements climatiques, il remet en doute l’existence d’un consensus scientifique autour de la responsabilité humaine et fait peu de cas des conséquences potentielles du phénomène. Il lui arrive également de montrer une certaine ouverture, affirmant par exemple qu’il s’agit d’un enjeu ayant beaucoup d’importance à ses yeux (Cheung 2020). Les déclarations contradictoires du président sur les changements climatiques semblent dénoter un manque d’intérêt de sa part par rapport à cet enjeu, du moins lorsqu’en est exclue la dimension politique. Autrement, Trump n’hésite pas à adopter des positions climato- sceptiques ou climato-négationnistes s’il croit que cela peut servir ses ambitions politiques. Il dénonce occasionnellement les mesures de lutte contre les changements climatiques lorsqu’il perçoit qu’elles sont incompatibles avec ses intérêts et ceux de ses partisans. Ainsi, dans la mise à jour de la National Security Strategy des États-Unis dévoilée en décembre 2017, les changements climatiques n’apparaissent plus au nombre des menaces à la sécurité nationale après y avoir été inclus par Obama en 2015 (Jiahan 2018 : 84). La seule mention du phénomène tient dans ces quelques lignes : « Climate policies will continue to shape the global energy system. U.s. leadership is indispensable to countering an anti-growth energy agenda that is detrimental to u.s. economics and energy security interests » (The White House 2017 : 22).

L’inconsistance des prises de position de Trump concernant la menace climatique rend difficile sa catégorisation ; ni totalement climato-sceptique, ni totalement climato-négationniste, le républicain n’est certainement pas un défenseur de la lutte contre les changements climatiques. À défaut de mieux, nous pouvons le décrire comme un climato-volatile, qui adapte ses prises de position sur cet enjeu en fonction de son auditoire et de son intérêt personnel. S’il n’est pas à proprement parler un idéologue sur la question climatique, son cynisme sur cet enjeu menace directement la capacité américaine de lutter contre les changements climatiques. Après tout, Trump représente un parti politique dont les intérêts s’alignent généralement avec ceux d’industries opposées à la mise en place de mesures pour lutter contre les changements climatiques. C’est à l’intérieur de ce parti que le président recrute ceux qui forment son équipe environnementale : un administrateur de l’EPA (Scott Pruitt) ouvertement climato-négationniste, un secrétaire à l’Énergie (Rick Perry) qui a déjà dit vouloir supprimer ce département et un secrétaire de l’Intérieur (Ryan Zinke) favorable à l’ouverture de terres publiques pour l’extraction des ressources qu’elles recèlent[8]. Ironiquement, dans cet « anti-cabinet », c’est un ancien patron de la pétrolière Exxon, le secrétaire d’État Rex Tillerson, qui joue le rôle de conscience environnementale, lui qui plaide en vain pour le maintien des États-Unis dans l’Accord de Paris. Tillerson est remplacé en avril 2018 par Mike Pompeo, un protégé des frères Koch[9] (Janetsky et Kelly 2018). À la tête de la diplomatie américaine, le deuxième secrétaire d’État de Trump délaisse complètement la lutte contre les changements climatiques, se bornant à les décrire comme un phénomène relativement bénin, qui permettra en outre d’ouvrir des voies maritimes en Arctique pour faire prospérer le commerce mondial (Kelly et Kosinski 2019). Si Trump n’hésite pas à confronter son parti et ses propres collaborateurs sur certains enjeux, l’environnement et les changements climatiques n’en font pas partie. La volatilité et la relative indifférence du président par rapport à ces questions laissent le champ libre à ces collaborateurs pour mener le travail de sape et de détricotage auquel on assiste au cours de son mandat.

Le retour de l’isolationnisme à la Maison-Blanche

Tout comme Bush, Trump se méfie des institutions multilatérales. Or, si le néoconservateur Bush fait la promotion d’une politique étrangère activiste unilatérale ou multilatérale avec un leadership américain fort, Trump penche davantage vers l’isolationnisme, un courant historiquement important aux États-Unis qui a toutefois été relégué vers les marges au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir fait campagne sous le slogan America First !, Trump retire les États-Unis d’institutions internationales telles que l’unesco et l’Organisation mondiale de la santé et menace régulièrement de quitter l’otan. Il retire également le pays d’importants accords internationaux, tels que le Partenariat Trans-Pacifique, l’accord sur le nucléaire iranien et le Traité Open Skies. Le retrait américain de l’Accord de Paris est une manifestation de plus de la méfiance du président envers toute institution internationale comportant des obligations pour les États-Unis. Cette méfiance est elle-même alimentée par une conception des relations internationales comme un jeu à somme nulle et une conviction que les États-Unis ont été abusés par leurs alliés depuis de nombreuses décennies.

Trump et la méfiance exacerbée envers la Chine

En ce qui a trait à la relation sino-américaine, la perception de Trump le distingue de ses deux prédécesseurs. Alors que Bush et Obama voient l’essor de la Chine comme un phénomène inéluctable représentant un défi autant qu’une occasion à saisir pour les États-Unis, Trump est guidé par une vision extrêmement méfiante à l’égard de la Chine, qu’il perçoit essentiellement comme une rivale économique et un adversaire. La présidence Trump marque une rupture fondamentale dans les relations sino-américaines : alors que, depuis Nixon, les présidents républicains comme démocrates se sont ralliés à la nécessité stratégique d’entretenir une relation de coopération avec Pékin, Trump n’hésite pas à déstabiliser cette relation, notamment en lançant les deux pays dans une guerre commerciale. Si les changements climatiques ne sont pas au menu des discussions sino-américaines sous Trump, on comprend que la méfiance envers la Chine est un frein à la poursuite de la coopération entre les deux pays.

III – Des conséquences durables ? Comment Joe Biden tente de restaurer la diplomatie climatique américaine après Trump

Le mandat de Donald Trump donne lieu à des ruptures majeures par rapport à la diplomatie climatique de Barack Obama. Ces ruptures, on l’a vu, s’inscrivent au sein d’une tendance bien établie alors que les États-Unis oscillent depuis plusieurs décennies entre leadership et désengagement dans la lutte mondiale contre les changements climatiques, au gré de la succession des administrations démocrates et républicaines à la Maison-Blanche. Pour autant, peut-on affirmer hors de tout doute que la présidence Trump n’aura été qu’une parenthèse ? Le temps le dira, mais chose certaine, les décisions prises sous son administration en matière de diplomatie climatique pourraient avoir des répercussions sur le long terme. S’il ne s’agit pas du premier désengagement américain de la lutte mondiale contre les changements climatiques, le recul opéré sous Trump survient alors que les rapports alarmants sur l’évolution du climat se multiplient et que l’ensemble des nations s’engagent à adopter des cibles de réduction des ges afin de limiter à deux degrés Celsius la hausse mondiale des températures. Dans ce contexte névralgique, la diplomatie climatique trumpienne fragilise l’unité déjà précaire de la communauté internationale (Mehling et Vihma 2017). Certes, les gouvernements du monde entier (incluant ceux de la Chine et des pays de l’Union européenne) ont maintes fois réitéré leur engagement à respecter les termes de l’Accord de Paris et aucun pays n’a imité les États-Unis et annoncé son retrait. Il est toutefois clair que le souhait optimiste formulé par certains que le départ des Américains pousserait les autres signataires à redoubler leurs efforts ne s’est pas matérialisé, la plupart des grands pollueurs refusant d’adopter des cibles plus ambitieuses (Feldman et Lavelle 2020). Une des prémisses de l’Accord de Paris était que la détermination de cibles à atteindre par les signataires eux-mêmes créerait un cercle vertueux amenant les pays à adopter des cibles sans cesse plus ambitieuses. Par ailleurs, la fin du financement américain du Green Climate Fund prive ce fonds des Nations Unies de 20 % de son budget et risque d’alimenter durablement la méfiance des pays pauvres, qui douteront de la solidité de l’engagement des pays riches à lutter contre les changements climatiques (Urpelainen et Van de Graaf 2018 : 843-844).

Les années Trump mettent également à mal la capacité pour les États-Unis et la Chine de travailler ensemble pour réduire leurs émissions de ges et mener l’effort mondial contre la crise climatique. La conclusion d’un accord sino-américain en 2014 avait requis plusieurs années d’efforts diplomatiques par l’administration Obama afin de convaincre Pékin d’abandonner sa réticence historique à prendre des engagements pour réduire son empreinte climatique. La possibilité de parvenir à cet accord tient notamment à la reconnaissance par l’administration Obama (et auparavant par l’administration Bush) de la Chine comme une puissance en émergence ayant un rôle à jouer dans la résolution des grandes problématiques internationales. La notion de réciprocité était au coeur de l’accord signé par Obama et Xi, alors que les deux pays prenaient des engagements ambitieux dont l’atteinte pouvait faire l’objet d’une vérification périodique. Sous Trump, la coopération sino-américaine promue par Bush et Obama laisse la place à une relation marquée au sceau de la méfiance mutuelle. La relation entre Washington et Pékin est perçue par le président et plusieurs de ses proches conseillers comme un jeu à somme nulle où chaque gain chinois correspond à une perte américaine. Tout au long de son mandat, la Chine demeure dans le collimateur de Trump, qui lance une guerre commerciale contre elle, en plus de l’accuser d’être responsable de la pandémie de la covid-19 et de la sanctionner pour sa politique vis-à-vis de Hong Kong. Chaque action américaine contre la Chine est suivie d’une riposte chinoise, ce qui entraîne une dégradation rapide de la relation entre les deux pays. Rien n’indique par ailleurs que le départ de la Maison-Blanche de Trump permettra un réchauffement des relations entre les deux pays, alors que les dernières années ont été marquées par un durcissement des positions respectives des deux pays un par rapport à l’autre. Aux États-Unis, la désignation de la Chine comme un adversaire et un ennemi potentiel fait l’objet d’un consensus ralliant une importante majorité des élus des deux partis. Dans ce contexte, on voit difficilement comment pourrait fonctionner efficacement un accord fondé sur la réciprocité et un contrôle mutuel.

La responsabilité de corriger la trajectoire empruntée par la diplomatie climatique américaine sous Trump et de s’assurer que ses conséquences ne s’inscrivent pas dans la longue durée échoit à son successeur démocrate Joe Biden. Comme on s’y attendait, l’arrivée au pouvoir du 46e président des États-Unis en janvier 2021 est suivie de ruptures nettes par rapport à la diplomatie climatique trumpienne. Sans procéder comme nous l’avons fait avec ses trois prédécesseurs à l’analyse systématique des perceptions de Biden concernant la menace climatique, le multilatéralisme et la relation sino-américaine, nous pouvons croire que celles-ci permettent de mieux comprendre les nombreuses actions de diplomatie climatique entreprises par son administration depuis janvier 2021. Biden a plusieurs fois décrit les changements climatiques comme une menace existentielle et le plus grand défi auxquels doivent faire face les États-Unis et le monde (The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice). Internationaliste convaincu, il appelle à un retour du multilatéralisme à la Maison-Blanche et du leadership américain dans les affaires internationales. Dans un article qu’il écrit pour la revue Foreign Affairs au printemps 2020, il annonce qu’une administration Biden « ramènera les États-Unis à la table » pour travailler avec leurs alliés pour affronter les menaces globales (Biden 2020). Dans le même article, il évoque par ailleurs la nécessité de se montrer ferme face à la Chine, tout en cherchant à collaborer avec elle sur les enjeux d’intérêts communs tels que les changements climatiques. Ces différentes perceptions annoncent une diplomatie climatique active, fondée sur la collaboration internationale et qui tente de rétablir certains ponts avec la Chine. De fait, depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Biden en janvier 2021, les actions de diplomatie politique ont été nombreuses : nomination de l’ancien secrétaire d’État (et grand architecte de l’Accord de Paris) John Kerry au nouveau poste d’envoyé spécial du président pour le climat ; annonce du retour des États-Unis dans l’Accord de Paris ; annonce de la reprise de la contribution américaine au Green Climate Fund (Lo 2021) ; organisation d’un Sommet des leaders réunissant une quarantaine de chefs d’États (incluant le président chinois Xi Jinping), au cours duquel les États-Unis et plusieurs participants annoncent de nouvelles cibles de réductions de leurs ges ; reprise du dialogue avec les alliés pour discuter d’actions concertées pour lutter contre les changements climatiques (Perez-Peña 2021 ; Turnbull 2021) ; et réaffirmation par Washington et Pékin de leur volonté commune de travailler ensemble pour réduire leurs émissions de ges (Kim 2021). Cela étant dit, le temps seul permettra de voir dans quelle mesure les efforts mis en place par l’administration Biden pour restaurer la diplomatie climatique américaine permettront de tourner la page sur l’héritage que laisse Trump dans ce domaine.

Conclusion

Pour expliquer l’incapacité des États-Unis à adopter une approche de diplomatie climatique pouvant survivre au transfert du pouvoir d’un parti à l’autre, nous avons mobilisé une grille d’analyse inspirée des approches cognitives en analyse de politique étrangère. Cette grille sert de complément à l’explication partisane généralement invoquée pour expliquer la différence entre les administrations démocrates et républicaines sur le plan de la diplomatie climatique. Centrée sur le président des États-Unis, elle analyse son utilisation d’heuristiques pour formuler sa politique étrangère. Nous avons ainsi montré que la diplomatie climatique américaine qui se met en place sous George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump reflète en grande partie les perceptions de ces présidents concernant l’urgence climatique, la valeur du multilatéralisme et la relation sino-américaine. Sous Bush, la diplomatie climatique américaine reflète le climato-scepticisme modéré du président et sa méfiance envers le multilatéralisme. Désireux d’établir une bonne relation avec la Chine, il ne cherche toutefois pas à obtenir la coopération de Pékin dans la lutte contre les changements climatiques. Chez Obama, la diplomatie climatique traduit les préoccupations du démocrate par rapport aux changements climatiques, son désir de revaloriser la participation américaine aux instances multilatérales et sa conviction que la Chine est une puissance qu’il convient de responsabiliser en la cooptant dans la lutte contre les changements climatiques. Finalement, sous Trump, le désengagement américain reflète la volatilité et le cynisme du président par rapport à l’enjeu climatique, ses penchants isolationnistes et une méfiance exacerbée par rapport à la Chine.

Si elle n’est pas particulièrement surprenante dans une perspective historique, la volte-face opérée par Trump en matière de diplomatie climatique risque d’avoir des effets dommageables à long terme, notamment en fragilisant l’unité de la communauté internationale dans la lutte contre les changements climatiques et en rendant plus difficile la coopération sino-américaine sur cet enjeu. C’est dans ce contexte que le président démocrate Joe Biden tente de revigorer la diplomatie climatique américaine. Or, la lecture de l’histoire récente des États-Unis a de quoi rendre sceptique : peu importent les progrès qui pourraient être accomplis sous Biden, ceux-ci ne sont-ils pas voués à être balayés par la prochaine administration républicaine qui s’installera à la Maison-Blanche ? Ici, il convient de rappeler que le passé n’est pas nécessairement garant de l’avenir. Alors que les tergiversations relatives à l’engagement des États-Unis dans la lutte contre les changements climatiques ont nui aux efforts de la communauté internationale au cours des dernières décennies, il est possible d’espérer que l’émergence d’un quasi-consensus aux États-Unis autour de la question climatique mettra bientôt fin à cette dynamique pernicieuse. Pour paraphraser Victor Hugo, rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. Année après année, un pourcentage croissant d’Américains affirment constater les effets des changements climatiques et souhaitent voir le gouvernement agir davantage. Même à l’intérieur du Parti républicain, ils sont de plus en plus nombreux, surtout parmi les plus jeunes, à se préoccuper des conséquences des changements climatiques. Le remplacement générationnel favorise cette dynamique et devrait permettre de l’inscrire dans la durée. À mesure que l’environnement s’inscrira en tête des priorités des électeurs démocrates, indépendants et même républicains, des politiques climatiques telles que celles mises de l’avant par l’administration Trump, tant aux États-Unis que sur la scène internationale, deviendront de plus en plus intenables. Avec ou sans Trump à sa tête, si le Parti républicain s’obstine à ignorer l’urgence de la menace climatique, il pourrait bien connaître le sort du Parti fédéraliste, dont la disparition rapide au début du 21e siècle a été en grande partie le fruit de sa persistance à nier l’existence de la menace britannique dans les années ayant précédé la Guerre de 1812 (Stoltz 2012).

Parties annexes

Note biographique

Christophe Cloutier-Roy

L’auteur est directeur par intérim et chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à Montréal (uqam).

Notes

-

[1]

Le témoignage fortement médiatisé du climatologue de la nasa Jim Hansen devant le Sénat en 1988 est un point tournant dans la prise de conscience par le grand public de la menace climatique (Weart 2008).

-

[2]

Du nom des sénateurs Robert Byrd, démocrate de la Virginie-Occidentale, et Chuck Hagel, républicain du Nebraska.

-

[3]

Le président Bill Clinton avait signé le Protocole de Kyoto, mais avait renoncé à le soumettre au Sénat en vue de sa ratification à la suite de l’adoption unanime de la résolution Byrd-Hagel.

-

[4]

En 2015, le Methane-to-Markets Partnership, rebaptisé Global Methane Initiative, regroupait 43 gouvernements participant à plus de 1300 projets de récupération du méthane (Pugh 2015).

-

[5]

Créé en 2010, le Green Climate Fund est financé par les pays riches afin d’aider les pays plus pauvres à diminuer leurs émissions de ges et à faire face aux changements climatiques.

-

[6]

Notamment un gazouillis daté du 6 novembre 2012 dans lequel il affirme que le changement climatique est un « canular » (hoax) inventé par la Chine pour nuire à la compétitivité des entreprises américaines.

-

[7]

Ses deux fils aînés Donald, Jr. et Eric, de même que sa fille Ivanka font également partie des cosignataires de cette lettre.

-

[8]

Aucun de ces hommes ne sert pendant tout le mandat de Trump. Des scandales forcent Pruitt et Zinke à démissionner, tandis que Perry quitte de son plein gré à la fin de 2019.

-

[9]

Importants bailleurs de fond du Parti républicain à la tête d’une importante compagnie pétrolière (Koch Industries), les frères Koch ont également investi des sommes importantes dans la recherche scientifique faisant la promotion du climato-négationnisme.

Références

- Abraham John, 2016, Barack Obama is the First Climate President, 2 novembre. Consulté sur Internet (https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/nov/02/barack-obama-is-the-first-climate-president) le 9 août 2020.

- Adler Ben et Rebecca Leber, 2016, Donald Trump Once Backed Urgent Climate Action. Wait, What ?, 8 juin. Consulté sur Internet (https://grist.org/politics/donald-trump-climate-action-new-york-times/) le 10 août 2020.

- Barria Carlos, 2019, Trump Skips Climate Discussion at G-7 Summit, 26 août. Consulté sur Internet (https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-skips-climate-discussion-g-7-summit-n1046536) le 10 août 2020.

- Baum Richard, 2001, « From “Strategic Partners” to “Strategic Competitors”: George W. Bush and the Politics of u.s. China Policy », Journal of East Asian Studies, vol. 1, no 2, août : 191-220.

- Biden Joseph R., 2020, 2020, « Why America Must Lead Again », Foreign Affairs, vol. 99, no 2, mars/avril : 64-76.

- Bomberg Elizabeth, 2017, « Environmental Politics in the Trump Era: An Early Assessment », Environmental Politics, vol. 26, no 5 : 965-963.

- Brenan Megan et Lydia Saad, 2018, Global Warming Concern Steady Despite Some Partisan Shifts, 28 mars. Consulté sur Internet (https://news.gallup.com/poll/231530/global-warming-concern-steady-despite-partisan-shifts.aspx), le 4 août 2020.

- Broder John M., 2012, « Candidates Agree World Is Warming, but Talk Stops There », The New York Times, 26 octobre : A18.

- Bumiller Elisabeth et John M. Broder, 2008, McCain Differs with Bush on Climate Change, 13 mai. Consulté sur Internet (https://www.nytimes.com/2008/05/13/us/politics/12cnd-mccain.html) le 3 août 2020.

- Bush George W., 2008, President Bush’s Speech on Climate Change, 16 April 2008, as Prepared for Delivery. Consulté sur Internet (https://grist.org/article/bush-on-climate/) le 7 août 2020.

- Cheung Helier, 2020, What Does Trump Actually Believe on Climate Science ?, 23 janvier. Consulté sur Internet (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51213003) le 28 juin 2021.

- Daynes Byron W. et Glen Sussman, 2008-2009, « President George W. Bush: “Pale Green” Responses to the Environment ? », The American Review of Politics, vol. 29, hiver : 371-385.

- Demick Barbara, 2009, In China, Bush Remains a Popular President, 15 janvier. Consulté sur Internet (https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-jan-15-fg-uschina15-story.html) le 17 juin 2021.

- Elder Mark, 2021, « Optimistic Prospects for us Climate Policy in the Biden Administration », Institute for Global Environmental Strategies, février : 25 p.

- Esty Daniel C., 2017, « Trumping-Trump : pourquoi l’Accord de Paris survivra », Revue juridique de l’environnement, HS17 : 49-57.

- Feldman Stacy et Marianne Lavelle, 2020, Donald Trump’s Record on Climate Change, 2 janvier. Consulté sur Internet (https://insideclimatenews.org/news/19122019/trump-climate-policy-record-rollback-fossil-energy-history-candidate-profile) le 12 août 2020.

- Hermann Margaret G., Thomas Preston, Baghat Korany et Timothy M. Shaw, 2001, « Who Leads Matters : The Effects of Powerful Individuals », International Studies Review, vol. 3, no 2, été : 83-131.

- Janetsky, Megan, et Matthew Kelly, 2018, Trump Picks top Koch Recipients for Secretary of State, 26 avril. Consulté sur Internet (https://www.opensecrets.org/news/2018/04/trump-picks-top-koch-recipient-for-secretary-of-state/) le 28 juin 2021.

- Jiahan Cao, 2018, « Recalibrating China-U.S. Climate Cooperation Under the Trump Administration », China Quarterly of International Strategic Studies, vol. 4, no 1 : 77-93.

- Jotzo Frank, Joanna Depledge et Harald Winkler, 2018, « us and International Climate Policy under President Trump », Climate Policy, vol. 18, no 7, juillet : 813-817.

- Kaplan Rebecca et Ellen Uchimiya, 2015, Where the 2016 Republican Candidates Stand on Climate Change, 1er septembre. Consulté sur Internet (https://www.cbsnews.com/news/where-the-2016-republican-candidates-stand-on-climate-change/) le 28 juillet 2020.

- Kelly, Caroline, et Michelle Kosinski, 2019, Pompeo Downplays Climate Change, Suggests ‘People Move to Different Places’, 7 juin. Consulté sur Internet (https://www.cnn.com/2019/06/07/politics/pompeo-climate-change-washington-times/index.html) le 28 juin 2021.

- Kim Hyung-Jin, 2021, US, China Agree to Cooperate on Climate Crisis with Urgency, 18 avril. Consulté sur Internet (https://apnews.com/article/business-science-general-news-china-climate-905125d79b6c31940b8747df86c2a87a) le 21 juin 2021.

- King Ed, 2017, When the US Last Tried to Kill the UN Climate Talks, 18 janvier. Consulté sur Internet (https://www.climatechangenews.com/2017/01/18/when-the-us-last-tried-to-kill-the-un-climate-talks/) le 7 août 2020.

- Lavelle Marianne, 2017, Partisan Divide in Congress Wider than Ever on Environmental Issues, Group Says, consulté sur Internet (https://insideclimatenews.org/news/23022017/congress-environmental-climate-change-league-conservation-voters) le 31 juillet 2020.

- Légaré-Tremblay Jean-Frédéric, 2007, « Essor et déclin du néoconservatisme au sein de l’administration Bush », dans C.-P. David, J. Tourreille (dir.), Le conservatisme américain : un mouvement qui a transformé les États-Unis, Québec, Presses de l’université du Québec : 104-127.

- Lo Joe, 2021, Joe Biden’s $1.2bn Budget for Green Climate Fund Falls Short of Campaigners Demands, 13 avril. Consulté sur Internet (https://www.climatechangenews.com/2021/04/13/joe-bidens-1-2bn-budget-green-climate-fund-falls-short-campaigner-demands/) le 19 juin 2021.

- Mehling Michael et Antto Vihma, 2017, ‘Mourning for America’: Donald Trump’s Climate Change Policy, octobre. Consulté sur Internet (https://www.researchgate.net/publication/333516230_’Mourning_for_America’_-_Donald_Trump’s_Climate_Change_Policy) le 6 août 2020.

- Meltzer Joshua P., 2015, U.-S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change: The Road to Paris and Beyond, 29 septembre. Consulté sur Internet (https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/09/29/u-s-china-joint-presidential-statement-on-climate-change-the-road-to-paris-and-beyond/) le 9 août 2020.

- Mintz Alex, 2004, « How Do Leaders Make Decisions ? A Poliheuristic Perspective », The Journal of Conflict Resolution, vol. 48, no 1, février : 3-13.

- New York Times, 2016, Donald Trump’s New York Times Interview : Full Transcript, 23 novembre. Consulté sur Internet (https://www.nytimes.com/2016/11/23/us/politics/trump-new-york-times-interview-transcript.html) le 22 juillet 2020.

- Nguyen Thi Thuy Hang, 2017, « George W. Bush and Asia: In the Shadow of 11 September », Asian Affairs, vol. 48, no 2, mai : 313-333.

- Obama Barack, 2006, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream, New York, Three Rivers Press.

- Obama Barack, 2007, « Renewing American Leadership », Foreign Affairs, vol. 86, no 4, juillet-août : 2-16.

- Obama Barack, 2020, A Promised Land, New York, Crown.

- Obama Barack, et al., 2007, « Letter to the Honorable George W. Bush, President of the United States ». Consulté sur Internet (votesmart.org/public-statement/ 310988/letter-to-the-honorable-george-w-bush-president-of-the-united-states#.Ux8j2HkqY7s) le 10 juin 2020.

- Perez-Peña Richard, 2021, The G7 Leaders Get Down to Business, Taking on Climate Change and the Pandemic, 12 juin. Consulté sur Internet (https://www.nytimes.com/2021/06/12/world/europe/leaders-biden-pandemic-climate.html) le 21 juin 2021.

- Pugh Graham, 2015, « Clean Energy from Bush to Obama », Issues in Science and Technology, vol. 31, no 3, printemps : 41-54.

- Rapport Aaron, 2017, Cognitive Approaches to Foreign Policy Analysis. Consulté sur Internet (https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-397?print) le 6 août 2020.

- Rich Nathaniel, 2019, Losing Earth : A Recent History, New York, Farrar, Straus, & Giroux.

- Ripsman Norrin M., Jeffrey W. Taliaferro et Steven M. Lobell, 2016, Neoclassical Theory of International Politics, New York, Oxford University Press.

- Roberts David, 2016, Political Polarization on Climate Change is Worse than Ever, 7 septembre. Consulté sur Internet (https://www.vox.com/2016/9/7/12811316/partisan-polarization-climate-change) le 10 juin 2021.

- Samuelsohn Darren et Andrew Restuccia, 2015, Who Gets Credit for Climate Accord? W, That’s Who, 29 novembre. Consulté sur Internet (https://www.politico.eu/article/credit-climate-accord-policy-george-bush-paris/) le 7 août 2020.

- Schwartz Peter et Doug Randall, 2003, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security, Octobre. Consulté sur Internet (https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2007/8/an-abrupt-climate-change-scena.pdf) le 23 juillet 2020.

- Stolberg Sheryl Gay, 2007, Bush Proposes Goals on Greenhouse Gas Emissions, 1er juin. Consulté en ligne (https://www.nytimes.com/2007/06/01/washington/01prexy.html) le 9 août 2020.

- Stoltz Joseph F., III, 2012, « “It Taught our Enemies a Lesson”: The Battle of New Orleans and the Republican Destruction of the Federalist Party », Tennessee Historical Quarterly, vol. 71, no 2 : 112-127.

- Sussman Rob, 2015, The U.S. Finds Its Voice on Climate Change After Two Decades of Failed Diplomacy, 24 novembre. Consulté sur Internet (https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/11/24/the-u-s-finds-its-voice-on-climate-change-after-two-decades-of-failed-diplomacy/) le 7 août 2020.

- The Biden Plan for a Clean Enery Revolution and Environmental Justice, s.d. Consulté sur Internet (https://joebiden.com/climate-plan) le 21 juin 2021.

- The White House, 2017, National Security Strategy of the United States of America, décembre. Consulté sur Internet (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf) le 10 août 2020.

- Turnbull Sarah, 2021, Trudeau and Biden Pledge to Fight COVID-19, Climate Change, and Rebuild Economy, 23 février. Consulté sur Internet (https://www.ctvnews.ca/politics/trudeau-and-biden-pledge-to-fight-covid-19-climate-change-and-rebuild-economy-1.5320583) le 21 juin 2021.

- United States Senate Committee on Environment and Public Works, 2005, Kyoto Protocol : Assessing the Status of Efforts to Reduce Greenhouse Gases, 109e Congrès, 1re session, 5 octobre.

- United States Senate Committee on Foreign Relations, 2007, Climate Change : National Security Threats, 110e Congrès, 1re session, 9 mai.

- Urpelainen Johannes et Thijs Van De Graaf, 2018, « United States Non-Cooperation and the Paris Agreement », Climate Policy, vol. 18, no 7, décembre : 839-851.

- Van Ness Peter, 2006, « Bush’s Search for Absolute Security and the Rise of China », dans M. Beeson (dir.), Bush and Asia : America’s Evolving Relations with East Asia, New York, Routledge : 97-108.

- Wampler Robert A., 2018, The U.S. and Climate Change : Washington’s See-Saw on Global Leadership, 24 septembre. Consulté sur Internet (https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/environmental-diplomacy/2018-09-24/us-climate-change-washingtons-see-saw-global-leadership) le 28 juillet 2020.

- Weart, Spencer R., 2008, The Discovery of Global Warming, Cambridge, Harvard University Press.

Liste des tableaux

Tableau 1

Principales actions de diplomatie climatique des administrations Bush, Obama et Trump

Tableau 2

Perceptions des présidents Bush, Obama et Trump concernant l’urgence climatique, le multilatéralisme et la relation sino-américaine