Résumés

Résumé

Les auteures interrogent l’apport des médias socionumériques aux luttes des femmes autochtones du Québec. À la suite du scandale de Val-d’Or – qui a vu des agents de la Sûreté du Québec éclaboussés par des allégations d’agressions sexuelles envers des femmes des nations crie et anichinabée –, les chercheuses ont mené une observation ethnographique dans les comptes Facebook et Twitter des principales militantes et associations autochtones ayant investi les médias socionumériques pour dénoncer ces violences policières. Complétée par des entrevues, leur analyse montre que la variété des actions privilégiées en ligne donne une visibilité accrue aux luttes des femmes autochtones et favorise leur prise de parole. Ces actions se révèlent des moyens efficaces pour décoloniser l’ordre social patriarcal et forger un « espace de la cause des femmes autochtones ».

Mots-clés :

- femmes autochtones,

- scandale policier de Val-d’Or,

- violences sexuelles,

- activisme numérique,

- répertoires d’actions individuelles et collectives,

- Facebook,

Abstract

The authors examine how social media contribute to the fight of Quebec’s Indigenous women. After the Val-d’Or scandal, which hit officers of the Quebec Police with allegations of sexual assault against women from the Cree and Anichinabe nations, the researchers conducted an ethnographic observation of the Twitter and Facebook accounts of leading activists and associations of Indigenous women who used social media to denounce this police violence. The analysis, together with multiple interviews, shows that the variety of actions taken online provides an increased visibility of their struggles and opportunity to promote their voices. These actions are proving to be effective means of decolonization of the patriarchal social order and forging a « space for the cause of Indigenous women » online.

Resumen

Este artículo examina la contribución de las redes sociales a las luchas de las mujeres indígenas en Quebec. Después del escándalo de Val-d’Or, que vio a los agentes de la Sûreté du Québec salpicados por acusaciones de agresión sexual contra mujeres de las naciones cree y anishinaabe, las investigadoras realizaron una observación etnográfica en las cuentas Twitter y Facebook de las principales activistas y asociaciones indígenas que han utilizado las redes sociales para denunciar esta violencia policial. Complementado por entrevistas, su análisis muestra que la variedad de acciones implementadas en línea brinda una visibilidad sin precedentes de las luchas de las mujeres indígenas y promueve su voz. Estas acciones demuestran ser medios efectivos para descolonizar y forjar un « espacio para la causa de las mujeres indígenas ».

Corps de l’article

Le 22 octobre 2015, la diffusion à la télévision d’un reportage de l’émission Enquête (Radio-Canada) a fait grand bruit au Québec. Des femmes autochtones de la ville de Val-d’Or y dénonçaient, à visage découvert, les maltraitances physiques et sexuelles dont elles étaient victimes de la part d’agents de la Sûreté du Québec[1]. Durant les mois qui ont suivi, 38 plaintes ont été déposées par ces femmes au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec : 14 sont des allégations de viol; 15, d’usage excessif de la force; et 9, de séquestration[2].

La gravité des allégations a poussé plusieurs militantes et associations autochtones oeuvrant à la défense des droits des femmes à investir les médias socionumériques pour dénoncer les violences sexuelles dont étaient et sont encore victimes leurs soeurs et inciter le gouvernement du Québec à ouvrir une enquête publique.

Les pratiques numériques militantes (Paveau 2017) mises en place sur Facebook et sur Twitter – pratiques reprises et amplifiées par les médias, les personnalités influentes et les groupes de femmes québécois – ont mis en lumière les violences systémiques que subissent les femmes autochtones dans le contexte contemporain[3]. L’activation sur le Web de cette prise de conscience collective a contraint le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à déclencher, le 21 décembre 2016, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens[4]), lui qui en avait initialement écarté la possibilité.

Dans la continuité des travaux sur le Web féministe qui ont insisté sur le potentiel des médias socionumériques pour « servir la cause des femmes » (Jouët, Niemeyer et Pavard 2017; Keller, Mendes et Ringrose 2018), nous nous intéressons ici à l’apport de Facebook et de Twitter à la lutte menée par les femmes autochtones du Québec autour du scandale de Val-d’Or. Il semble particulièrement heuristique d’analyser les usages 2.0 des militantes et des associations autochtones oeuvrant à la défense des droits des femmes, car une appropriation effective du numérique paraît accroître leur pouvoir d’agir et leur ouvrir le champ des possibles.

Nous tenterons ainsi de répondre aux deux questions suivantes :

Quelles ont été les pratiques numériques privilégiées par les militantes et associations autochtones de défense des droits des femmes sur les médias socionumériques pour dénoncer les violences sexuelles à l’égard de leurs soeurs et réclamer une commission d’enquête?

Quel rôle la mobilisation en ligne joue-t-elle plus largement au sein du mouvement des femmes autochtones, mouvement, pour reprendre les mots de Widia Larivière (2017 : 22), « en train de prendre de l’expansion et de se réinventer dans une perspective féministe et de décolonisation »?

Étudier les usages genrés du Web 2.0 en contexte autochtone

Notre recherche se situe à la croisée des travaux sur les usages sociaux et genrés du numérique et des études féministes autochtones préconisant une approche intersectionnelle et de décolonisation.

De la sociologie des mouvements sociaux aux technologies genrées

En plein essor, la recherche sur le féminisme 2.0 (Keller, Mendes et Ringrose 2018; Jouët, Niemeyer et Pavard 2017) expose des pratiques Web alternatives qui défient les structures du pouvoir patriarcal. Conformément à la sociologie des mouvements sociaux (Cardon et Granjon 2010; Granjon 2017), les outils numériques permettent aux militantes féministes d’organiser et de suivre les événements en temps réel, de publiciser leur lutte, d’échanger avec des personnes intéressées et de « créer ou maintenir des sentiments spécifiques d’appartenance » (Granjon 2017 : paragr. 14).

La mobilisation féministe 2.0 s’inscrit dans la lignée du mouvement cyberféministe tel que pensé et développé par Donna Haraway (1991). S’inscrivant dans l’émergence de la troisième vague féministe, ce mouvement pointe vers les possibilités offertes par les technologies pour lutter contre le sexisme et le racisme encodés dans les structures informatiques (Plant 1996; Hawthorne et Klein 1999). La technologie se révèle dès lors comme une « source de pouvoir » revalorisant la capacité d’action (agency) des femmes qui se l’approprient (Wajcman 2002 : 70).

Pour Marie-Anne Paveau (2017), le militantisme féministe et l’univers numérique s’élaborent dans un rapport réciproque. La linguiste souligne à cet effet que, « si les médias socionumériques semblent transformer les modalités d’accès aux discours féministes et ses dispositifs formels, en retour et en même temps, les pratiques militantes féministes transforment le Web 2.0 » (Paveau 2017 : 4).

Dans une analyse du discours féministe contemporain dans l’espace numérique français, Paveau (2017) observe que les militantes entremêlent différents types de prises de position textuelles et éléments graphiques modifiant à la fois l’aspect pragmatique et grammatical des messages transmis sur les plateformes. Ces pratiques exigent un maniement habile du langage numérique (le mot-clic (#), le lien Internet, l’adressage (@), les photos, les vidéos, les émoticônes) qui peut faire émerger de nouvelles formes de militantisme féministe, créant par là sa singularité, et ainsi activer « l’espace de la cause des femmes ». Élaboré par Laure Bereni (2012), ce concept amène à repenser l’architecture du mouvement des femmes par son hétérogénéité et la pluralité des champs sociaux qui l’anime (institutions, associations, universités). Bereni (2012 : 28) insiste sur la force des visions du monde variées et multiples du mouvement des femmes pour créer une « mobilisation transversale » de solidarité autour d’une cause commune.

Technologies, intersectionnalité et décolonisation

Les concepts présentés plus haut proviennent d’études qui s’intéressent majoritairement à des luttes de femmes occidentales blanches. Afin de mieux comprendre le contexte des femmes autochtones, nous avons choisi d’adopter une approche intersectionnelle et de décolonisation nourrie par les théories féministes autochtones (Smith 2005; Perreault 2015; Green 2017). Cette approche présente une critique radicale de la violence sexuelle et replace les enjeux de « genre » et de « race » au coeur des politiques coloniales. Ainsi, les violences sexuelles que subissent les femmes autochtones « ne se limitent ni au genre, ni aux rapports interindividuels, ni aux inégalités structurelles, bien qu’elles s’y rattachent nécessairement », selon Perreault (2015 : 35). Ces violences émanent d’abord et avant tout du colonialisme d’État et de l’introduction de son ordre social patriarcal qui ont déstructuré les sociétés traditionnelles autochtones et qui se sont traduits par la discrimination et la maltraitance physique systémiques des femmes autochtones (parce qu’elles sont femmes et parce qu’elles sont autochtones). Pour mettre un terme à ces violences, il faut dès lors chercher à transformer et à décoloniser l’ordre social patriarcal et les rapports sociaux qui le déterminent (Green 2017).

Transposée à l’univers numérique, cette approche a, selon nous, avantage à être croisée à notre lecture cyberféministe et envisagée au regard du concept de « technologies de décolonisation » proposé par les chercheuses Marisa Elena Duarte et Morgan Vigil-Hayes (2017 : 177) : « What decolonizing technologies have in common is that they afford dimensions of human utterances and those utterances define the justice of relationality in spite of the persistence of colonialism. »

Détournées des usages dominants par et pour les activistes autochtones, les technologies de décolonisation favoriseraient la création d’un environnement qui restaure la dignité des peuples autochtones en l’absence de structures d’écoute institutionnalisées, selon Duarte et Vigil-Hayes (2017 : 180). À leur avis, il est surprenant de constater à quel point le recours à un simple mot-clic comme #indigenous peut permettre de mobiliser des groupes autochtones (et rallier une frange de l’opinion publique) autour d’un enjeu politique qui les discrimine (ibid.) :

[The] understanding that a hashtag affords responsive actionable communication between [indigenous rights] defenders points to a mutual experience – a shared language of the senses – cohering and emerging among diverse geographically widespread actively-decolonizing peoples.

Il apparaît donc particulièrement intéressant de mobiliser ce concept pour voir comment des militantes et des associations autochtones de défense des droits des femmes autochtones tentent de décoloniser l’ordre social patriarcal en s’attaquant au scandale de Val-d’Or par l’entremise de Facebook et de Twitter.

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique de notre projet de recherche est double : elle comporte, dans un premier temps, une observation ethnographique en ligne et, dans un second temps, des entretiens compréhensifs[5].

Observation ethnographique en ligne

Notre observation ethnographique en ligne repose sur une « immersion » (Jouët, Niemeyer et Pavard 2017) dans les comptes Facebook et Twitter des militantes et des associations autochtones du Québec qui ont été des actrices de première ligne dans la mobilisation 2.0 pour dénoncer les abus de membres du corps policier de Val-d’Or. Nous nous sommes centrées sur l’analyse des usages numériques des militantes Natasha Kanapé-Fontaine (Innue), Maïtée Labrecque-Saganash (Crie), Widia Larivière (Anichinabée), Melissa Mollen Dupuis (Innue) et Michelle Audette (Innue) ainsi que des associations Femmes autochtones du Québec (FAQ), Idle No More Québec[6] et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD). Sur l’ensemble des militantes et des associations de notre enquête, seul le CAAVD évolue en dehors de Montréal (dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue). Les trois associations ciblées se consacrent exclusivement (FAQ) ou en partie à la défense des droits des femmes (Idle No More et CAAVD). Notre analyse ne prétend pas être représentative de toutes les mouvances autochtones actuelles autour des violences sexuelles; elle cible plutôt les figures de proue à l’origine des dénonciations liées au scandale policier de Val-d’Or.

L’observation ethnographique repose sur des captures d’écran manuelles[7] des statuts Facebook et des messages Twitter les plus significatifs publiés par les militantes et les associations sélectionnées du 22 octobre 2015, jour de la diffusion à la télévision du reportage de l’émission Enquête, au 28 décembre 2016, jour du lancement de la commission Viens[8]. Notre analyse a ciblé le contenu des publications (thématique et sujets abordés), les outils multimodaux exploités (vidéos, photos, liens URL, mots-clics, référence à l’usagère ou à l’usager), les identités visuelles (photos de couverture, photos de profil, biographies personnelles) et les publics ciblés (militantes et militants, politiques, journalistes, citoyennes et citoyens). Nous avons considéré les publications sur Facebook et sur Twitter : d’une part, parce que la mobilisation s’est déployée sur les deux plateformes; et, d’autre part, parce que les études montrent que les usages pratiqués ainsi que les actrices et les acteurs interpellés diffèrent selon la plateforme utilisée (Dolbeau-Bandin et Donzelle 2015; Roginsky 2015)[9].

Entretiens compréhensifs

Une série d’entretiens compréhensifs en face à face, au téléphone ou par Skype (à la convenance des répondantes) a ensuite été réalisée au printemps et à l’été 2018 avec des militantes nommées plus haut et des porte-paroles désignées des associations[10]. Alors que l’observation ethnographique nous a permis de décrire et de mieux comprendre comment les militantes et associations autochtones exploitent les possibilités de communication techniques, les entrevues ont favorisé un examen plus ample des significations des usages pratiqués (Roginsky et Huys 2015). Il nous est apparu nécessaire de dépasser le regard porté sur les statuts Facebook et les messages Twitter pour nous pencher sur les logiques des militantes derrière leurs actions en ligne. Teun Adrianus van Dijk (2012) rappelle qu’il y a chez les individus une « construction subjective » qui s’entremêle aux usages qui sont faits. Dans cette perspective, les répondantes ont été questionnées sur les éléments suivants :

leurs motivations à investir Facebook et Twitter dans leurs luttes;

les raisons qui les poussent à se servir d’une plateforme plutôt que de l’autre;

leurs impressions quant à l’influence de la mobilisation en ligne auprès du gouvernement du Québec;

les façons dont leurs pratiques militantes se transforment par l’entremise des médias socionumériques;

les moyens de prévenir la cyberviolence ou d’y faire face.

Relation hiérarchique entre chercheuses et répondantes

Tout au long du processus, nous avons interrogé notre position de pouvoir par rapport aux répondantes. Nous étions conscientes que notre statut d’« Occidentales blanches » pouvait renvoyer à un rapport de domination colonisatrices-colonisées. Comme Isabelle Clair (2016 : 72) le souligne, le chercheur ou la chercheuse « occupe toujours une position de pouvoir » à l’égard des personnes interrogées :

[Il] ou elle définit son objet de recherche, met en place des relations sociales dont lui ou elle seul-e connaît la finalité et qui servent d’abord ses propres intérêts […], il ou elle tient la plume au moment de rendre publique la description de la vie d’autrui, et tout cela alors même qu’il ou elle travaille à mettre à jour des ordres hiérarchiques qu’il ou elle juge illégitimes.

Il est vrai que transformer la prise de parole des femmes autochtones sur les médias socionumériques en objet de recherche est en soi une opération de pouvoir et que nous n’étions pas sans savoir que l’article produit à partir de leurs témoignages allait être bénéfique à nos carrières.

Dans un souci d’honnêteté et dans une volonté de bâtir un lien de confiance solide avec les répondantes, nous avons discuté avec elles de ces ordres hiérarchiques qui traversent de façon inévitable la relation d’enquête. Nous sommes donc entrées dans un « processus de socialisation » (Le Renard 2010) avec elles. Dès lors, nous avons abordé les répondantes en reconnaissant ces biais, en exprimant que notre recherche était née d’une « indignation » (Nader 1972) et en soulignant, que si nous étions « occidentales », nous demeurions « femmes » et que nous souhaitions connaître davantage les modalités de leur expérience du genre en tant que femmes autochtones. Cette posture humble (George 2014) a plu aux répondantes qui se sont ouvertes à nous. Cela nous a permis d’accéder à une meilleure connaissance de leur réalité sociale et de nous adapter par rapport à l’emploi de certains mots dans les questions posées. Deux des exemples les plus significatifs concernent les mots « génocide culturel » et « féminisme ». Tout de suite, nous avons senti un malaise par rapport à ces termes. Les répondantes nous ont expliqué que la politique d’assimilation des populations autochtones menée par le Canada depuis le xixe siècle relevait du « génocide » tout court et non d’un « génocide culturel », car la violence exercée par l’entremise de la Loi sur les Indiens et des pensionnats[11] dépassait la destruction des cultures et des langues autochtones et visait, en prenant pour cible principale les femmes (et les enfants), la disparition pure et simple des peuples autochtones. Questionnées à savoir si elles se disaient « féministes », la vaste majorité des répondantes[12] ont fait valoir une conception du féminisme qui relève d’un « féminisme autochtone » et non d’un « féminisme occidental ». Cette distinction repose sur l’explication suivante : les féministes autochtones veulent revenir à un « âge d’or[13] » (Arnaud 2014 : 213) d’égalité et de complémentarité entre les femmes et les hommes dans leurs nations, qui a été détruit par l’imposition colonialiste du système patriarcal, alors que les féministes occidentales, aspirant à une égalité des sexes réelle, se battent contre le patriarcat, sans référents historiques précoloniaux toutefois. Pour les répondantes, il est impératif que les luttes féministes autochtones se situent d’abord et avant tout dans une perspective de décolonisation[14], car les femmes autochtones ont été les « premières et principales victimes des conséquences dévastatrices du colonialisme patriarcal ». Alors que nous assumions que l’expression « génocide culturel » allait de soi et que les répondantes partageaient un « féminisme » analogue au nôtre[15], le processus de socialisation nous a permis de mieux comprendre les spécificités du genre du contexte étudié.

Si notre statut de « chercheuses blanches occidentales » a introduit un rapport de pouvoir hiérarchique à l’égard des répondantes, nous sommes d’avis que les variables suivantes nous ont aidées à nous positionner de façon plus égalitaire : notre âge (même tranche d’âge que les répondantes), notre genre (les femmes autochtones nous disent se « sentir comprises sur la question des violences sexuelles » parce que nous sommes aussi des femmes, bien que nous soyons blanches) et notre statut de doctorantes (nous ne sommes pas professeures avec toute l’autorité que cette position amène).

Enfin, tous les résultats issus de l’observation ethnographique et des entretiens compréhensifs ont fait l’objet d’une analyse de concert avec les répondantes. Nous nous sommes engagées dans une démarche éthique de recherche ethnographique qui impliquait la validation des résultats auprès des femmes autochtones. Certaines ont relu l’article et nous ont soumis des commentaires et des suggestions; en outre, elles entendent faire la promotion des résultats dans leurs cercles et dans leurs communautés.

Nous avons décidé de ne pas anonymiser les publications Facebook et Twitter associées à notre observation ethnographique. Les répondantes ont fait part de « l’importance pour les femmes autochtones actives en ligne d’être nommées, afin que cela serve la cause des femmes autochtones ». Rendre publics leurs messages Facebook et leurs tweets représentait pour elles une reconnaissance importante de leurs efforts afin de gagner en visibilité et d’attirer l’attention des personnes qui prennent des décisions sur la situation des leurs. À l’inverse, nous avons choisi de ne pas attribuer les réponses données en entrevue à une répondante en particulier. Nous gardons en tête que les répondantes que nous avons interrogées sont aux prises avec le cyberharcèlement, sont mises sous surveillance policière et font face à des menaces de mort. Nous faisons ainsi nôtre la mise en garde de Laura Nader (1972 : 290) qui souligne les risques de surexposer les personnes issues de groupes vulnérables, car « tout ce que vous direz sur [elles] pourra être retenu contre [elles] ».

Résultats

L’observation ethnographique menée en ligne montre que les militantes et les associations de défenses des droits des femmes autochtones se sont emparées de Facebook et de Twitter dès l’éclatement du scandale qui a suivi la diffusion du reportage d’Enquête. De façon individuelle, mais en s’appuyant les unes sur les autres (retweet, partage, des J’aime), elles se sont mobilisées ponctuellement autour d’opérations en ligne spécifiques pour dénoncer et contrer les abus sexuels subis par les femmes autochtones.

Répertoires d’actions privilégiées

En nous inspirant du principe wébérien de l’idéal type, nous avons tenté de faire ressortir les traits distinctifs des pratiques militantes en ligne durant la période étudiée. Nous voulions proposer une gamme de répertoires d’actions individuelles et collectives (Granjon 2002) permettant de regrouper l’ensemble des pratiques militantes présentes dans notre corpus. Sidney Tarrow (2011) définit un répertoire d’action comme l’élaboration de tactiques militantes spécifiques afin de sensibiliser la population à une cause particulière, de susciter la mobilisation sociale et de réaliser des gains politiques. Ces tactiques peuvent être employées en ligne comme hors ligne.

Nous avons établi quatre grandes catégories de répertoires d’actions qui sont présentées dans les paragraphes qui suivent :

offrir un soutien aux victimes/exprimer sa solidarité;

encourager et souligner la participation aux actions collectives;

influencer, donner son avis sur l’action gouvernementale;

documenter la cause, briser les préjugés.

À noter qu’elles ne prétendent pas à l’exhaustivité ni à l’exclusivité (certaines publications chevauchent deux répertoires d’actions).

Offrir un soutien aux victimes/Exprimer sa solidarité

Le premier répertoire d’action observé dans l’analyse consiste à offrir un soutien psychologique/juridique aux victimes et à exprimer une profonde solidarité à leur égard. Un des usages le plus fréquent a été de communiquer les numéros de téléphone de lignes de soutien et les adresses de courriel permettant de déposer une plainte pour agression sexuelle. « Pour nous, c’était fondamental, car nous savions que d’autres femmes autochtones étaient dans une situation similaire à celles qui ont témoigné dans le reportage de l’émission Enquête. Ç’a été notre première action », a expliqué l’une des porte-paroles des associations de défenses des droits des femmes autochtones. Offrir du soutien est une opération qui a été essentiellement privilégiée sur Facebook (figure 1), mais aussi sur Twitter (figure 2). « Je savais que je pouvais joindre plus de victimes sur Facebook. C’est une plateforme plus grand public que Twitter qui regroupe surtout des élus », a précisé une autre répondante.

Figure 1

Message Facebook du CAAVD

Figure 2

Message Twitter de FAQ

En outre, les militantes et les associations, à l’instar de Maïtée Labrecque Saganash (figure 3), ont personnellement manifesté leur fierté et leur solidarité à l’égard de leurs soeurs de Val-d’Or.

Figure 3

Tweet de Maïtée Labrecque-Saganash

Cet élan de solidarité s’exprime également par le recours à des images graphiques symboliques qui honorent les victimes. L’association Femmes autochtones du Québec (FAQ) a notamment repris les oeuvres des artistes autochtones Steven Paul Judd (figure 4) et Maxine Noël (figure 5). Celles-ci avaient été créées dans la foulée des disparitions de l’« autoroute des larmes[16] » en Colombie-Britannique et ont été exploitées de nouveau dans la mobilisation entourant le scandale de Val-d’Or. « On aime utiliser ces images, c’est une façon de décoloniser. L’image de la Superwoman autochtone montre une image de femme forte et résiliente, contrairement à l’idée de femme faible qui circule », explique une répondante. Les propos exprimés rejoignent les conclusions de Julie Bruneau (2017) selon qui l’art autochtone abordant les violences commises contre les femmes autochtones comporte une forte dimension politique et militante, car il permet « [de] revendiquer, [de] revaloriser et [de] redéfinir les rôles qu’elles désirent occuper tant dans leurs communautés que sur le plan social » (Bruneau 2017 : 113).

Figure 4

Tweet de FAQ

Figure 5

Tweet de FAQ

Encourager et souligner la participation aux actions collectives

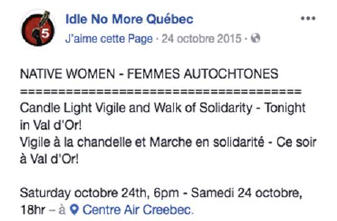

Les médias socionumériques servent aussi à promouvoir la participation à des actions collectives, notamment aux marches de solidarité pour appuyer les victimes. Il s’agit du deuxième répertoire d’actions dont nous avons pris acte. Par exemple, le collectif Idle No More Québec n’a pas hésité à transmettre de l’information à propos de la Vigile à la chandelle du CAAVD tenue à Val-d’Or le 24 octobre 2015 (figure 6). D’autres ont eu recours à la même plateforme pour témoigner de l’ambiance qui régnait lors de ces vigiles, comme l’a fait Widia Larivière lors du rassemblement de solidarité de Place-des-Arts à Montréal (figure 7).

Figure 6

Message Facebook d’Idle No More Québec

Figure 7

Message Facebook de Widia Larivière

Dans les tweets de Michèle Audette (figure 8) et de Melissa Mollen Dupuis (figure 9), on dirige les internautes vers les pages Facebook des vigiles en faisant le pont d’une plateforme à l’autre. Une répondante a expliqué cette façon de faire :

[C’]est la publicisation des vigiles sur les pages événements qui a permis de faire « spinner » l’affaire. En plus, on a rejoint des personnes de régions éloignées du Québec […] Ces personnes ne pouvaient pas être présentes, mais nous exprimaient à distance leur solidarité.

Figure 8

Tweet de Michèle Audette

Figure 9

Tweet de Melissa Mollen Dupuis

Facebook et Twitter ont enfin été utilisés pour solliciter la signature à des pétitions. Widia Larivière a enjoint ses abonnées à signer une pétition (figure 10) lancée par FAQ en novembre 2016 pour la création d’une commission d’enquête judiciaire indépendante provinciale. Celle-ci a récolté plus de 7 000 signatures et a été déposée à l’Assemblée nationale du Québec en février 2017. Le partage des pétitions permet de fédérer des appuis à distance en peu de temps (Boure et Bousquet 2010), et d’alerter l’opinion publique : « La reprise de la pétition par les médias, les élus de l’opposition, les organisations de droits humains est plus payante que les signatures. La pression exercée sur le gouvernement devient alors plus forte. »

Figure 10

Tweet de Widia Larivière

Influencer, donner son avis sur l’action gouvernementale

La prise de parole politique visant à influencer ou à donner son avis sur l’action gouvernementale, ou les deux à la fois, est le troisième type de répertoires d’actions observé. Les militantes et les associations n’hésitent pas à interpeller les élues et les élus – directement ou indirectement – et à suggérer des mesures pour mettre fin aux violences sexuelles et tendre vers une réconciliation. À titre de commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées[17], Michèle Audette a été particulièrement active à ce chapitre. Dans un tweet (figure 11) la montrant en entrevue à la télévision, elle demande un « plan de match immédiat » pour éviter un autre scandale. Elle en profite pour mobiliser l’animateur de l’émission (@DenisLevesque) et l’Association des femmes autochtones du Canada (@NWAC_CA), de même que le mot-clic #polqc qui renvoie aux dernières actualités politiques québécoises.

Figure 11

Tweet de Michèle Audette

Au lendemain de la diffusion du reportage d’Enquête, qui a ému aux larmes Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique du Québec, Maïtée Labrecque-Saganash s’est empressée de remettre en question les pleurs de cette élue sur Twitter (figure 12). S’adressant à cette dernière en la nommant personnellement (@LiseT_ALR), la militante autochtone souligne que la ministre était au courant des allégations d’abus depuis mai 2015.

Figure 12

Tweet de Maïtée Labrecque-Saganash

En faisant usage des mots-clics #FemmesAutochtones et #Enquete, Melissa Mollen Dupuis a enjoint dans un tweet (figure 13) à former les corps policiers sur les réalités autochtones. Dans la même lignée, FAQ a proposé (figure 14) d’enseigner l’histoire des premiers peuples dans le programme d’histoire du secondaire.

Figure 13

Tweet de Melissa Mollen Dupuis

Figure 14

Tweet de FAQ

Ces prises de parole politique ont été réalisées essentiellement sur Twitter. Une répondante a laissé entendre en entrevue que la nature du média y jouait pour beaucoup : « Si on veut s’adresser aux politiciens, aux médias, aux leaders d’opinion, c’est là que ça se passe. »

Documenter la cause/Briser les préjugés

Les militantes et les associations ont également cherché à sensibiliser la population, à documenter la cause et à briser les préjugés. Michèle Audette (figure 15) a notamment partagé sur Twitter un rapport de l’organisme Human Rights Watch sur les interventions policières et les femmes autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique, rapport qui montre à quel point les femmes autochtones de cette province canadienne sont sous-protégées par la police et font l’objet d’exactions policières pures et simples.

Figure 15

Tweet de Michèle Audette

Dans la même veine que l’exemple précédent, Idle No More Québec a fait paraître un tweet renvoyant à une sélection de films du studio Wapikoni mobile[18] portant sur la réalité des femmes autochtones et produits par elles-mêmes (figure 16). Les films proposés mènent au coeur de la culture des femmes autochtones et décrivent leur quotidien.

Figure 16

Tweet d’Idle No More Québec

Des profils militants et solidaires

Les profils des militantes possédant un compte Facebook ou Twitter nous renseignent sur la manière dont elles se présentent aux autres (Roginsky et Huys 2015). Généralement composés d’une photo de couverture, d’une photo de profil et d’une courte biographie, ces profils constituent, selon Haud Guéguen et Camille Paloque-Berges (2015 : paragr. 1), « une matrice d’identification des usagers, ce qui implique donc de prendre au sérieux cette catégorie socio-technique de façon à interroger le type de conception de l’identité qu’elle présuppose et qu’elle tend du même coup à véhiculer ». Notre analyse révèle que, durant la période étudiée, les militantes et les associations ont exploité différentes composantes de leur profil pour apporter leur soutien aux victimes et s’afficher en tant qu’activistes.

Photos de couverture

La photo de couverture a été la plus utilisée pour véhiculer un message durant le scandale. Articulant éléments graphiques, textes et mots-clics (#onvouscroit, #solidaritéIkwé[19]), les photos de couverture ont essentiellement pour objet d’exprimer sa solidarité (figure 17), mais aussi de revendiquer son identité de femme autochtone et le lot de discriminations que cela implique (figure 18). Une des répondantes explique : « La photo de couverture, c’est ta bannière personnelle, tu veux que ça shine, tu veux lancer un message fort, tu veux te distinguer par un graphisme original. »

Figure 17

Photo de couverture Facebook de Widia Larivière

Figure 18

Photo de couverture Twitter de Widia Larivière

La photo de profil a également été exploitée pour afficher sa solidarité envers les femmes autochtones de Val-d’Or. Melissa Mollen Dupuis (figure 19) a modifié sa photo de profil quelques jours après la diffusion du reportage. Représentant des chandelles et une citrouille à l’effigie du mouvement Idle No More, sa photo se voulait un clin d’oeil à sa participation à la vigile de soutien organisée à Rimouski le 30 octobre 2015. Un court message soulignant la force du nombre pour « donner voix à nos #SoeursVolées » accompagnait sa photo.

Figure 19

Photo de profil Facebook de Melissa Mollen Dupuis

Biographies

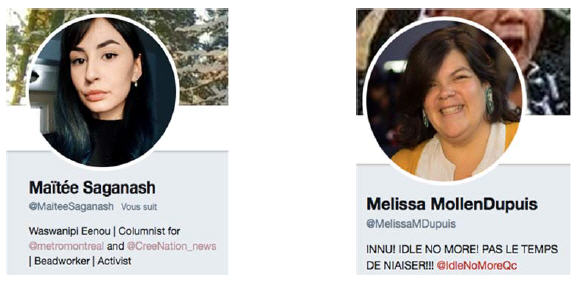

Bien qu’elles soient peu exploitées sur Facebook, les biographies personnelles Twitter sont utilisées par certaines militantes autochtones[20] afin de revendiquer leur identité et leur activisme, mais aussi de se présenter comme engagées pour la cause. Maïtée Labrecque-Saganash (figure 20) s’affiche ainsi comme une « enfant (Eenou) » de la région crie waswanipi et une « activiste »; Melissa Mollen Dupuis (figure 20) comme une « Innue » porte-parole et co-instigatrice d’« Idle No More (Fini l’inertie) » qui n’a « pas le temps de niaiser!!! »

Figure 20

Biographie Twitter de Maïtée Labrecque-Saganash et de Melissa Mollen Dupuis

Facebook et Twitter, des détonateurs pour s’immiscer dans le débat public

Questionnées en entrevue sur leurs impressions par rapport au rôle que joue le numérique dans la mobilisation autour du scandale, les répondantes ont unanimement affirmé que sans Facebook et Twitter la pression exercée sur le gouvernement Couillard n’aurait jamais pu atteindre une telle ampleur : « Facebook et Twitter ont été des plaques tournantes […], car ils ont décuplé notre visibilité et ont permis de faire émerger une solidarité québécoise, canadienne et même mondiale. À partir du moment que t’es visible, tu peux influencer le gouvernement », a déclaré l’une d’elles. Soulignant que sa génération est née avec les médias socionumériques et qu’elle sait stratégiquement s’en servir, cette répondante a ajouté que, « contrairement aux médias traditionnels, les médias sociaux ne sont pas bloqués. Ils sont un espace démocratique où on peut dire notre vérité et crier notre identité ». Misant sur l’horizontalité des échanges (Le Caroff 2015) et jouant sur les logiques d’usages de chaque plateforme (plus professionnelle sur Twitter et plus conversationnelle sur Facebook), une répondante résume la manière dont elle a réussi à tirer parti du potentiel d’action des médias socionumériques :

J’ai publié sans relâche sur Twitter, en m’adressant directement aux médias, aux politiciens, à ceux qui pèsent lourd, pour qu’ils me passent en entrevue [...] Sur Facebook, j’ai joué la même game, mais avec les citoyennes et sur un ton plus souple.

Ce mode de fonctionnement, qui part d’une initiative individuelle puis s’appuie sur un noyau opérationnel (les autres militantes et associations) et de plus larges cercles de personnes abonnées, est conforme aux comportements des activistes du Web observés par Dominique Cardon et Fabien Granjon (2010) en sociologie des mouvements sociaux.

Une pleine appropriation du langage numérique

L’observation ethnographique a permis de constater une réelle habileté des militantes et des associations à exploiter les potentialités techniques offertes par Facebook et Twitter. Les répondantes disent valoriser le plus possible l’emploi d’un langage numérique diversifié pour créer leur propre univers de militance (Paveau 2017) :

On joue avec les réseaux sociaux. Ils nous ressemblent, on fait du graphisme, des campagnes de hashtags, des mèmes. C’est un support qui sert à décoloniser, à notre façon. On peut dire qu’il y a un véritable univers des femmes autochtones sur Facebook et Twitter.

Les mots-clics sont particulièrement présents dans les publications analysées. Le tableau 1 recense l’ensemble des mots-clics utilisés durant la période étudiée. Outre ceux qui sont associés au scandale (#Femmesautochtones, #onvouscroit, #ValdOr, #SQ[21]), on dénote des mots-clics qui s’insèrent dans la lutte pancanadienne pour contrer les violences sexuelles commises à l’égard des femmes autochtones (#Soeursvolées), d’autres encore qui renvoient à des reportages médiatiques (#enquête) et, enfin, certains qui servent à indexer la publication dans les principaux fils thématiques politiques du Québec et du pays (#polqc).

Tableau 1

Mots-clics utilisés durant la période analysée

Les mots-clics associés au scandale se sont avérés des « ancrages » (Millette, Milette et Proulx 2012) à partir desquels les militantes et les associations ont coordonné et synchronisé les vigies de solidarité : « Pendant les vigiles, je donnais de l’information en temps réel via #ValdOr à ceux qui venaient nous rejoindre, je publiais des vidéos, relayais des photos », a fait valoir une répondante. De façon générale, les militantes et les associations ont également usé de la « créativité linguistique » permise par le mot-clic (Vidak et Jackiewicz 2016) pour véhiculer des prises de position (#justicemaintenant, #eradiquerlaviolence) et alimenter la polémique (#AMINext, #NotYourPocahontas). « Parfois je fais un usage spontané des hashtags. Des hashtags qui peuvent être des jeux de mots, des émotions, des coups de gueule. C’est ma façon de prendre position », a déclaré une répondante. Ces mots-clics spontanés, qui partaient d’une initiative individuelle et qui étaient relayés par d’autres militantes et associations, étaient parfois repris par une masse d’internautes et devenaient viraux : « Les initiatives hashtags ne marchent pas toujours, mais quand il y a un effet de masse, ça donne une propulsion inespérée. »

Ouvrir un « espace de la cause des femmes »

Les répondantes ont dit ressentir un appui féminin très fort aux pratiques militantes qu’elles ont appliquées en ligne :

Nous nous sommes aperçues que, en prenant le leadership sur Facebook et Twitter, non seulement avons-nous été retweetées par des militantes et associations autochtones, mais aussi par des féministes québécoises connues, des vedettes du petit écran, des étudiantes, des chroniqueuses. Une solidarité forte et authentique s’est organisée avec elles.

Cet élan de solidarité a permis d’ouvrir ce que nous appelons, en nous inspirant de Bereni (2012), l’« espace de la cause des femmes autochtones ». Le concept, tel que nous l’avons expliqué plus haut, rend bien compte de la situation vécue lors du scandale de Val-d’Or. Même si les militantes et les associations se réclament d’un féminisme autochtone différent du féminisme occidental, elles font valoir la nécessité de s’allier pour contrer les violences sexuelles. L’une des répondantes a déclaré ceci :

Moi je suis de celle qui prône un féminisme autochtone. Une chose est sûre, c’est que j’ai avantage à travailler main dans la main avec toutes les féministes. Ne pas s’allier ensemble pourrait nous faire perdre la bataille [contre les violences sexuelles].

L’activisme en ligne complémentaire d’un activisme hors ligne

Si les pratiques militantes déployées en ligne ont propulsé les luttes des femmes autochtones à l’avant-plan, celles-ci ne suppléent pas les actions hors ligne. Il se produit plutôt un enchevêtrement des pratiques (Jouët, Niemeyer et Pavard 2017) où Facebook et Twitter viennent élargir et renouveler les moyens d’action. Une répondante a rappelé que « les réseaux sociaux sont le prolongement de [son] engagement. Ils servent à faire la promotion des activités menées sur le terrain et à mieux les organiser ». Une autre va plus loin : « Ne plus m’en servir, ce serait un peu perdre ma visibilité et la visibilité, c’est 50 % du travail d’activisme. » Outre le lobbyisme que permettent les médias socionumériques auprès des médias et des politiciens et politiciennes, une porte-parole d’une association précise que Facebook facilite la diffusion de l’information auprès des communautés : « Le centre a une clinique de santé, un centre d’hébergement, on offre des services d’accès à la justice. Facebook permet que les communautés soient mieux informées de ça. »

Enfin, faisant écho à Aurélie Arnaud (2014) et à Widia Larivière (2017), une répondante a souligné que les médias socionumériques mettent en valeur l’engagement important des femmes autochtones dans les luttes des droits autochtones : « Ce sont les femmes qui portent les luttes autochtones […] C’était Ellen Gabriel à Oka en 1990; aujourd’hui, c’est nous avec Idle No More et Val-d’Or. » En consacrant le rôle déterminant des femmes autochtones dans les processus de mobilisation (en ligne comme hors ligne), les luttes autochtones liées aux conséquences néfastes de la colonisation témoignent du fait que le mouvement de décolonisation ne se fera pas sans les femmes.

Effets pervers : cyberharcèlement et surveillance

Le militantisme en ligne comporte cependant son lot d’effets pervers (Duarte et Vigil-Hayes 2017). Outre la visibilité apportée à leurs luttes par Facebook et Twitter, les militantes et les associations ont dit être régulièrement victimes de cyberharcèlement[22] : « Chacun peut se cacher et verbaliser sa violence néfaste. Je reçois même des menaces de mort », a dénoncé l’une d’elles qui se dit très ébranlée par les différentes formes d’intimidation exercées à son égard, à un point tel qu’elle a déjà songé à quitter les médias socionumériques. La violence de genre exercée sur le Web contre ces femmes, qui se veut une continuation des rapports de pouvoir hérités du colonialisme, peut avoir des conséquences psychologiques graves. Une répondante nous a confié que les attaques répétées des internautes, surtout masculins, contre son identité de femme autochtone et la surveillance[23] de son activité sur Facebook et sur Twitter l’ont menée à la dépression : « Chaque jour sur les réseaux sociaux me rappelle que je suis colonisée. J’ai eu tellement de downfalls, j’ai fait des crises de panique, des burn-out… Je ne voulais plus jamais retourner sur Internet […] Chaque jour est un combat de survie. »

Une porte-parole d’une association a avoué que le climat à Val-d’Or a été très tendu à la suite de la diffusion du reportage de l’émission Enquête et que la quantité importante de commentaires haineux envoyés par messagerie privée à l’association a conduit l’équipe à explorer les meilleures façons d’y faire face :

Pendant un court instant, nous avons pensé cesser nos activités sur Internet, mais nous avons convenu en réunion de ne pas répondre à nos détracteurs et de détourner cette violence. Résultat : on a plutôt décidé de relayer les messages de celles et ceux qui nous témoignaient de la sympathie.

Vers un féminisme autochtone 2.0?

Nous poursuivions un double objectif dans notre article. Le premier était de répertorier les pratiques numériques des militantes et des associations autochtones oeuvrant à la défense des droits des femmes sur les médias socionumériques pour dénoncer les violences sexuelles. Notre recherche montre que les militantes et les associations se sont pleinement approprié le langage numérique de Facebook et de Twitter et qu’elles misent sur des répertoires d’actions individuelles et collectives variés pour contrer ces violences. Si ces répertoires d’actions (offrir du soutien aux victimes, encourager la participation aux actions collectives, influencer l’action gouvernementale, documenter la cause) correspondent grosso modo aux pratiques militantes mises en évidence dans la littérature scientifique à propos des mouvements sociaux en ligne (Cardon et Granjon 2010; Granjon 2017), surtout celle qui concerne les usages féministes du Web 2.0 (Keller, Mendes et Ringrose 2018; Jouët, Niemeyer et Pavard 2017; Pilote et Hübner à paraître), les répertoires en question présentent toutefois des particularités propres au discours en ligne des femmes autochtones. En effet, en misant sur l’emploi d’un langage numérique et graphique diversifié et à caractère politique (campagnes de mots-clics, exploitation d’oeuvres artistiques symboliques se référant à leur culture, etc.), les militantes et les associations de femmes autochtones façonnent leur propre univers de militance 2.0. Nous établissons ici un parallèle avec l’étude cyberféministe de Paveau (2017) qui souligne qu’un maniement habile des codes numériques peut faire émerger de nouvelles formes de militantisme féministe, reflétant par là même son originalité et sa spécificité.

Peut-on ainsi parler d’un « féminisme autochtone 2.0 »? L’expression ne va pas forcément de soi, compte tenu des tensions associées à cette formule (Léger et Morales Hudon 2017) mais, au regard de la définition de « féminisme autochtone » donnée par certaines répondantes en entrevue et des pratiques militantes qu’elles ont mises en place sur Facebook et sur Twitter, il apparaît que oui. Les répondantes disent se distinguer des féministes occidentales. Pour elles, comme pour les théoriciennes du féminisme autochtone (Smith 2005; Perreault 2015; Green 2017), les luttes féministes autochtones doivent s’attaquer au rôle joué par les violences sexuelles dans la perpétuation de l’ordre colonial et son organisation patriarcale, et cela passe d’abord et avant tout par des actions de décolonisation. C’est dans cette perspective qu’elles ont exploité Facebook et Twitter comme des « technologies de décolonisation » (Duarte et Vigil-Hayes 2017). En l’absence de structures d’écoute et devant la persistance de nombreux préjugés, les deux plateformes leur ont servi de support, de « source de pouvoir » (Wajcman 2002 : 70) pour condamner les violences sexuelles et documenter les effets dévastateurs du colonialisme, du sexisme et du racisme sur les femmes autochtones.

Notre second objectif consistait à réfléchir au rôle joué par la mobilisation en ligne au sein du mouvement des femmes autochtones. Se greffant aux opérations militantes menées sur le terrain, l’action féministe autochtone déployée sur les médias socionumériques présente plusieurs avantages : elle permet aux militantes et aux associations de se mobiliser plus facilement entre elles, de rejoindre des victimes et de donner une visibilité immédiate – bien qu’elle soit possiblement éphémère – à leurs luttes dans les médias et auprès du gouvernement. Surtout, cette action féministe autochtone permet de créer de nouvelles solidarités, non seulement entre femmes autochtones, mais aussi avec d’autres internautes qui adhèrent et participent à la mobilisation en ligne comme hors ligne. Les usages effectués viennent ainsi ouvrir un « espace de la cause des femmes autochtones » (Bereni 2012 : 27) où militantes et militants autochtones et non autochtones qui s’engagent dans une multiplicité de sphères sociales (associations, partis, syndicats, institutions, universités) s’unissent contre la violence sexuelle exercée à l’encontre des femmes autochtones à l’échelle du pays.

Néanmoins, et conformément à l’étude de Duarte et Vigil-Hayes (2017), si les médias socionumériques se veulent un espace d’émancipation sociale important pour les femmes autochtones, ils se trouvent aussi à être le lieu de déversement d’un flot de commentaires haineux, racistes et misogynes de la part d’individus – qui agissent le plus souvent sous le couvert de l’anonymat ou par l’entremise de faux profils – qui menacent et attaquent ces dernières. Intimidation, menaces de mort, surveillance : la violence en ligne est sournoise et peut se révéler destructrice. Devant les conséquences néfastes que le cyberharcèlement entraîne chez les répondantes, celles-ci étant des femmes autochtones politisées et éduquées, et possédant les habiletés techniques nécessaires pour bloquer et signaler les discours de haine, on peut se demander quelle pourrait être l’ampleur des contrecoups de telles attaques chez des femmes autochtones moins scolarisées et moins habiles sur le Web, mais désirant prendre la parole sur Facebook et sur Twitter.

Enfin, les militantes et les associations autochtones de défense des droits des femmes de notre corpus forment un noyau opérationnel militant qui agit essentiellement depuis Montréal, sauf le CAAVD. Fonctionnant d’abord et avant tout selon des initiatives individuelles, puis s’appuyant les unes sur les autres pour rediffuser leurs publications au sein de cercles d’adeptes plus larges, elles génèrent une mobilisation Web qui fait tache d’huile (Jouët, Niemeyer et Pavard 2017) et qui, dans notre cas, a fini par dépasser Montréal. En nous penchant brièvement sur ladite mobilisation, nous avons pu prendre acte d’une certaine activité – bien qu’elle soit moins soutenue – émanant de femmes autochtones évoluant hors de Montréal (dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec). Une analyse fine des pratiques numériques militantes privilégiées par ces femmes contre les violences sexuelles pourrait être riche d’enseignement, sachant que les réalités des femmes dans les communautés éloignées diffèrent de celles qui se trouvent en milieu urbain (infrastructure de connexion moins performante, taux de scolarisation plus faible, taux de violence plus élevé, enjeux linguistiques différents (dominance de l’anglais)).

En effet, la proximité des pratiques observées dans notre étude avec d’autres travaux sur les usages du numérique par des féministes « blanches » pourrait être lié au fait que les femmes ayant participé à notre recherche évoluent dans un grand centre urbain où elles côtoient des féministes québécoises qui s’allient à leur lutte. Pour mieux explorer le sujet, nous encourageons l’élaboration de travaux approfondissant cette limite de notre recherche afin de pouvoir tracer un portrait plus complet des usages militants des médias socionumériques par les femmes autochtones au Québec.

Parties annexes

Notes biographiques

Anne-Marie Pilote est doctorante en communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses travaux portent principalement sur les usages des médias socionumériques à travers le prisme des rapports sociaux de sexe, de classe et de « race ». Elle a notamment coécrit « Éducation aux médias et activisme au sein des espaces médiatiques et de gouvernance : une lutte conjointe pour la démocratisation des sociétés » (Cahiers du GIERSE, 2017).

Doctorante en communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Lena A. Hübner prépare une thèse sur l’expérience politique en ligne de personnes éloignées de la participation et issues des milieux populaires. Elle a rédigé le chapitre intitulé « Exploring Real-time Voter Targeting Strategies on Social Media » dans l’ouvrage publié sous la direction de Valérie Schafer : Temps et temporalités du Web (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018).

Notes

-

[1]

La Sûreté du Québec est le corps policier national au Québec.

-

[2]

Seulement 2 des 38 dossiers ont mené à des accusations criminelles. Aucun policier de Val-d’Or n’a finalement été accusé.

-

[3]

La violence envers les femmes autochtones n’est pas un phénomène nouveau, mais le produit sociohistorique d’une structure coloniale canadienne qui les a prises pour cibles. Pour une analyse détaillée de la façon dont la violence de genre a été placée au coeur du projet colonial, voir Andrea Smith (2005), Julie Perreault (2015) et Joyce Green (2017).

-

[4]

La commission Viens (2017-2019) avait pour principal mandat de déterminer les causes sous-jacentes à toute forme de violence et de discrimination systémique à l’égard des Autochtones dans le contexte de la prestation de certains services publics. La Fédération des femmes autochtones du Québec a toutefois jugé que la question de la sécurité des femmes autochtones, pourtant à l’origine du déclenchement de la Commission, n’a pas trouvé la place qu’elle méritait dans le rapport d’enquête final.

-

[5]

Notre projet a obtenu l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) de l’UQAM.

-

[6]

Idle No More Québec est la branche québécoise du mouvement national autochtone pacifique Fini l’inertie. L’association, née de l’initiative de Widia Larivière et de Melissa Mollen Dupuis, défend entre autres les droits des femmes autochtones, l’environnement et les cultures autochtones.

-

[7]

Si les contenus récoltés sur Facebook et Twitter sont accessibles gratuitement au public, nous avons, dans un souci de respect de la vie privée et à la recommandation du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2014), sollicité et obtenu l’autorisation des répondantes pour collecter et diffuser certaines de leurs publications.

-

[8]

Près de 350 publications ont été analysées.

-

[9]

Ces deux aspects varient notamment en raison des règles d’écriture et d’édition propres à chaque plateforme (par exemple, le nombre de caractères limités sur Twitter – 140 au moment de la collecte de données – et la possibilité de créer un événement sur Facebook) et des types de publics qui évoluent sur ces médias (actrices ou acteurs de pouvoir sur Twitter (élues ou élus, journalistes, personnalités d’influence) et « citoyennes ou citoyens ordinaires » sur Facebook) et à qui on souhaite s’adresser.

-

[10]

Au total, sept entretiens (quatre avec les militantes, trois avec les associations) d’une heure ont été menés.

-

[11]

Pour une analyse plus détaillée, voir Perreault (2017).

-

[12]

Le féminisme est un terme contesté (Léger et Morales Hudon 2017), et ce ne sont pas toutes les femmes autochtones qui s’y identifient. Deux des participantes interrogées refusent d’être étiquetées « féministes », arguant que ce mot est une « importation occidentale » et n’existe pas dans leur langue. Elles se définissent plutôt comme « militantes » et « activistes » des droits des femmes autochtones. L’une d’elles a spécifié que ce terme « implique que les femmes autochtones ont toujours été maltraitées par leur communauté, alors qu’elles y occupaient des rôles décisionnels importants avant la colonisation ».

-

[13]

Pour la plupart matriarcales et matrilinéaires, les sociétés autochtones sont reconnues pour avoir promu un grand équilibre entre les sexes avant la colonisation, fondé sur un partage des rôles et des statuts sociaux à tout le moins différent de celui que propose le modèle occidental (Green 2017). Les femmes y occupaient des positions politiques, économiques, sociales et religieuses de premier plan.

-

[14]

C’est une position également défendue par Green (2017) dans Making Space for Indigenous Feminism.

-

[15]

S’il est rare de pouvoir dire sur son terrain de recherche que l’on est féministe (Pruvost 2007), nous ne l’avons pas caché, car la majorité des répondantes avaient préalablement revendiqué leur positionnement en ligne ou lors d’entrevues médiatiques.

-

[16]

L’« autoroute des larmes » correspond à un tronçon de la route A-16 traversant les montagnes d’est en ouest en Colombie-Britannique, au Canada, et où près de 40 jeunes femmes, pour la plupart autochtones, ont disparu ou ont été retrouvées assassinées depuis 1990.

-

[17]

Cette enquête pancanadienne indépendante (2015-2019) s’est penchée sur les disparitions et les homicides de femmes autochtones, notamment ceux de l’« autoroute des larmes », pendant la période 1980-2012.

-

[18]

Le Wapikoni mobile est un studio de cinéma ambulant qui sillonne les communautés autochtones du Québec.

-

[19]

Ikwé signifie « femme » en langue algonquine.

-

[20]

Les biographies des associations autochtones participantes sont neutres. Une répondante a indiqué que cette neutralité s’explique par la dépendance aux subventions gouvernementales, ce qui oblige une présentation de soi sans parti pris.

-

[21]

#SQ : Sûreté du Québec.

-

[22]

Selon une étude de Statistique Canada (2018), les femmes autochtones représentent le groupe le plus à risque de subir du cyberharcèlement au pays.

-

[23]

La Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a montré que les militantes et les militants autochtones font l’objet d’une surveillance systémique, en ligne comme hors ligne, de la part du gouvernement fédéral : www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/ allocutions/2016/sp-d_20161205_pk/.

Références

- ARNAUD, Aurélie, 2014 « Féminisme autochtone militant : quel féminisme pour quelle militance? », Nouvelles Pratiques sociales, 271 : 211-222.

- BERENI, Laure, 2012 « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes », dans Christine Bard (dir.), Les féministes de la deuxième vague. Rennes, Presses universitaires de Rennes : 27-41.

- BOURE, Robert, et Franck BOUSQUET, 2010 « Enjeux, jeux et usages d’une pétition politique en ligne », Réseaux, 164 : 127-159.

- BRUNEAU, Julie, 2017 « Walking with our Sisters : une commémoration artistique pour le féminicide autochtone, en marche vers la décolonisation », Recherches féministes, 30, 1 : 101-117.

- CARDON, Dominique, et Fabien GRANJON, 2010 Médiactivistes. Paris, Presses de Sciences Po.

- CLAIR, Isabelle, 2016 « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, 3, 213 : 66-83, [En ligne], [www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-3-page-66.htm] (1er avril 2019).

- CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, 2014 « Éthique de la recherche avec des êtres humains », Gouvernement du Canada, [En ligne], [www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/?lbw=1] (13 mai 2018).

- DOLBEAU-BANDIN, Cécile, et Béatrice DONZELLE, 2015 « En campagne sur Twitter : au risque de l’empowerment? », Les Cahiers du numérique, 4, 11 : 91-118.

- DUARTE, Marisa Elena, et Morgan VIGIL-HAYES, 2017 « #Indigenous: A Technical and Decolonial Analysis of Activist Uses of Hashtags across Social Movements », MediaTropes, 7, 1 : 166-184.

- GEORGE, Éric, 2014 « Éléments d’une épistémologie critique en communication. Au carrefour et au-delà de l’école de Francfort, des cultural studies et de l’économie politique de la communication », dans Éric George et Fabien Granjon (dir.), Critique, sciences sociales et communication. Paris, Mare & Martin : 97-136.

- GRANJON, Fabien, 2017 « Résistances en ligne : mobilisation, émotion, identité », Variations, 20, [En ligne], [journals.openedition.org/variations/819] (15 avril 2019).

- GRANJON, Fabien, 2002 « Les répertoires d’action télématique du néo-militantisme », Le Mouvement social, 200 : 11-32, [En ligne], [www.cairn.info/ revue-le-mouvement-social-2002-3-page-11.htm] (2 avril 2019).

- GREEN, Joyce (dir.), 2017 Making Space for Indigenous Feminism, 2e éd. Blackpoint, Fernwood Publishing.

- GUÉGUEN, Haud, et Camille PALOQUE-BERGES, 2015 « Pour une analyse critique de la catégorie de “ profil ” sur le premier Web », communications présentées aux journées d’étude Attention(s) aux internautes, Institut des sciences de la communication – Centre national de la recherche scientifique, 11 mai et PROFIL, Université Paris Ouest Nanterre, 20 mai, [En ligne], [profil.passes-present.eu/wp-content/uploads/2015/05/ Genealogie-profil-pagesperso.pdf] (14 avril 2019).

- HARAWAY, Donna, 1991 Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge.

- HAWTHORNE, Susan, et Renate KLEIN, 1999 CyberFeminism: Connectivity, Critique and Creativity. North Geelong, Spinifex Press.

- JOUËT, Josiane, Katharina NIEMEYER et Bibia PAVARD, 2017 « Faire des vagues. Les mobilisations féministes en ligne », Réseaux, 35, 201 : 21-59, [En ligne], [www.cairn.info/revue-reseaux-2017-1-page-21.htm] (31 mars 2019).

- KELLER, Jessalynn, 2015 Feminist Blogging in a Postfeminist Age. New York, Routledge.

- KELLER, Jessalynn, Kaitlynn MENDES et Jessica RINGROSE, 2018 « Speaking “ Unspeakable Things ”: Documenting Digital Feminist Responses to Rape Culture », Journal of Gender Studies, 27, 1 : 22-36, [En ligne], [www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/09589236.2016.1211511?scroll=top&needAccess=true] (4 avril 2019).

- LARIVIÈRE, Widia, 2017 « Les luttes autochtones sont féministes », Relations, 790 : 22.

- LE CAROFF, Caroline, 2015 « Le genre et la prise de parole politique sur Facebook », Participations, 12, 2 : 109-137, [En ligne], [www.cairn.info/revue-participations-2015-2-page-109.htm] (4 août 2019).

- LÉGER, Marie, et Anahi MORALES HUDON (dir.), 2017 « Femmes autochtones en mouvement : fragments de décolonisation », Recherches féministes, 30, 1 : 3-13.

- LE RENARD, Amélie, 2010 « Partager des contraintes de genre avec les enquêtées. Quelques réflexions à partir du cas saoudien », Genèses, 4, 81 : 128-141, [En ligne], [www.cairn.info/revue-geneses-2010-4-page-128.htm] (1er avril 2019).

- MILLETTE, Mélanie, Josiane MILETTE et Serge PROULX, 2012 « Hashtags et casseroles : de l’auto-organisation du mouvement social étudiant », Wi : Journal of Mobile Media, 6, 2, [En ligne], [wi.mobilities.ca/ hashtags-et-casseroles-de-lauto-organisation-du-mouvement-social-etudiant/] (2 avril 2019).

- NADER, Laura, 1972 « Up the Anthropologists: Perspectives Gained from Studying Up », dans Dell Hymes (dir.), Reinventing Anthropology. New York, Pantheon Books : 279-293.

- PAVEAU, Marie-Anne, 2017 « Féminismes 2.0. Usages technodiscursifs de la génération connectée », Argumentation et analyse du discours, 18, 1 : 1-27.

- PERREAULT, Julie, 2017 « Femmes autochtones : la violence coloniale et ses avatars », Relations, 789 : 19-21.

- PERREAULT, Julie, 2015 « La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine », Recherches féministes, 28, 2 : 33-52.

- PILOTE, Anne-Marie, et Lena A. HÜBNER, À paraître « Mobilisations féministes sur Facebook et Twitter : le cas du mouvement #StopCultureDuViol au Québec », Terminal, été 2020.

- PLANT, Sadie, 1996 « Feminisations: Reflections on Women and Virtual Reality », dans Lynn Hershman Leeson (dir.), Clicking In: Hot Links to a Digital Culture. Green Bay, Bay Press : 37-42.

- PRUVOST, Geneviève, 2007 Profession : policier. Sexe : féminin. Paris, Éditions de la Maison de l’homme.

- ROGINSKY, Sandrine, 2015 « Les députés européens sur Facebook et Twitter : une ethnographie des usages », Communication & langages, 183 : 83-109.

- ROGINSKY, Sandrine, et Sophie HUYS, 2015 « À qui parlent les professionnels politiques? », Communication, 33, 2, [En ligne], [journals.openedition.org/communication/6051] (1er avril 2019).

- SMITH, Andrea, 2005 Conquest: Sexual Violence and the American Indian Genocide. Cambridge, South End Press.

- STATISTIQUE CANADA, 2018 « Les femmes et les hommes ayant subi du cyberharcèlement au Canada », Regards sur la société canadienne, 75, [En ligne], [www150.statcan.gc.ca/ n1/fr/pub/75-006-x/2018001/article/54973-fra.pdf?st=IWfHDWMv] (30 mars 2019).

- TARROW, Sidney, 2011 Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge/ New York, Cambridge University Press.

- VAN DIJK, Teun Adrianus, 2012 Society and Discourse. How Social Contexts Influence Text and Talk. Cambridge, Cambridge University Press.

- VIDAK, Marko, et Agata JACKIEWICZ, 2016 « Les outils multimodaux de Twitter comme moyens d’expression des émotions et des prises de position », Cahiers de praxématique, 66, 1 : 1-19.

- WAJCMAN, Judy, 2002 « La construction mutuelle des techniques et du genre. L’état des recherches en sociologie », dans Danielle Chabaud-Rychter et Delphine Gardey (dir.), L’engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques. Paris, Éditions des archives contemporaines : 51-70.

Liste des figures

Figure 1

Message Facebook du CAAVD

Figure 2

Message Twitter de FAQ

Figure 3

Tweet de Maïtée Labrecque-Saganash

Figure 4

Tweet de FAQ

Figure 5

Tweet de FAQ

Figure 6

Message Facebook d’Idle No More Québec

Figure 7

Message Facebook de Widia Larivière

Figure 8

Tweet de Michèle Audette

Figure 9

Tweet de Melissa Mollen Dupuis

Figure 10

Tweet de Widia Larivière

Figure 11

Tweet de Michèle Audette

Figure 12

Tweet de Maïtée Labrecque-Saganash

Figure 13

Tweet de Melissa Mollen Dupuis

Figure 14

Tweet de FAQ

Figure 15

Tweet de Michèle Audette

Figure 16

Tweet d’Idle No More Québec

Figure 17

Photo de couverture Facebook de Widia Larivière

Figure 18

Photo de couverture Twitter de Widia Larivière

Figure 19

Photo de profil Facebook de Melissa Mollen Dupuis

Figure 20

Biographie Twitter de Maïtée Labrecque-Saganash et de Melissa Mollen Dupuis

Liste des tableaux

Tableau 1

Mots-clics utilisés durant la période analysée

10.7202/1033627ar

10.7202/1033627ar