Résumés

Résumé

Dans cet article, nous proposons une critique néo-républicaine inspirée des travaux de Philip Pettit des recommandations de la commission Pepin-Robarts portant sur les droits linguistiques à partir du cas des Acadiens des provinces des Maritimes. Notre critique a comme objectif d’illustrer les limites de l’approche proposée par la Commission, mais aussi celles du régime linguistique canadien dans sa forme actuelle, puisque la conception promue par les commissaires en cette matière est conforme à l’approche contemporaine dans les domaines de compétences provinciales, sauf en éducation. Deux principaux arguments seront développés. D’une part, nous défendrons que les fondements politiques des recommandations reposent principalement sur la tradition et le rapport de force du Québec, ce qui exclut les Acadiens de toute véritable négociation sur l’autonomie politique et culturelle de leur communauté. D’autre part, nous illustrerons la fragilité des mesures de protection des droits linguistiques qui repose sur la tradition du compromis politique. Les compromis dans l’arène politique permettent de faire d’importants gains, mais les acquis ont besoin d’être basés sur plus que des compromis pour permettre de réduire réellement les risques de domination.

Mots-clés :

- francophonie,

- minorités francophones,

- droits linguistiques,

- néo-républicanisme,

- domination,

- Acadie

Corps de l’article

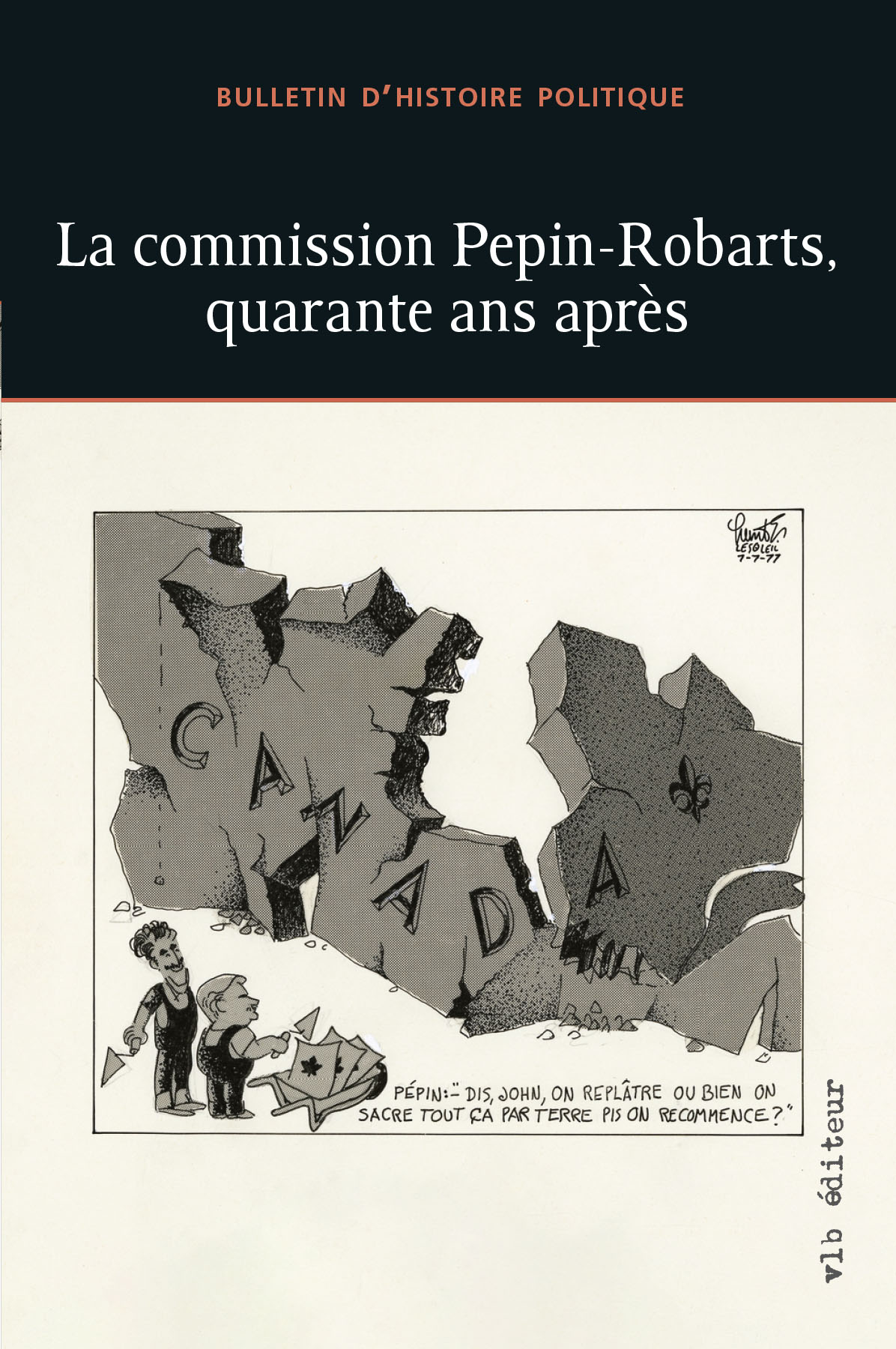

En 1977, le gouvernement fédéral met sur pied la Commission de l’unité nationale. Cette décision est en réaction à l’élection d’un parti indépendantiste au Québec l’année précédente. Les commissaires Jean-Luc Pepin et John Robarts ont pour mission de se pencher sur les tensions existantes au sein de la fédération canadienne. Bien que le rapport ait été laissé de côté à la suite de sa publication, les observations émises par les commissaires durant cette période de remise en question conservent leur pertinence de nos jours afin de réfléchir aux rapports de force au coeur de la vie politique canadienne.

Le rapport présente un nombre important de recommandations[1]. Parmi elles, nous nous intéressons particulièrement à celles portant sur les droits linguistiques. Les commissaires proposent d’écarter les garanties constitutionnelles et d’inviter les provinces à assurer par législation la protection de leur minorité linguistique de langue officielle. Cette approche est le reflet d’une volonté de réconcilier la dualité linguistique et le droit à l’autodétermination au Québec. Toutefois, cela tient difficilement compte des rapports de force qui existent dans des provinces où les francophones sont en position minoritaire.

Ainsi, dans cet article, nous proposons une critique néo-républicaine[2] des recommandations du rapport. Inspiré de travaux de Philip Pettit[3], l’argument défendu est que l’adoption du rapport aurait posé un risque d’accroissement de la domination chez les minorités francophones. Pour illustrer notre propos, nous utiliserons le cas des Acadiens des provinces des Maritimes, notamment dans le domaine de l’éducation. Notre critique a comme objectif d’illustrer les limites de l’approche proposée par la Commission en matière de droits linguistiques. Elle concerne également des limites du régime linguistique canadien[4] dans sa forme actuelle, puisque la conception promue par les commissaires en cette matière est conforme à l’approche contemporaine dans les domaines de compétences provinciales, sauf en éducation. Le droit à l’instruction dans la langue de la minorité est protégé par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette garantie constitutionnelle acquise en 1982 dans le domaine de l’éducation diverge avec les recommandations des commissaires émises en 1979.

Nous nous servons ainsi du rapport afin de poser une critique des fondements politiques d’accommodement du régime politique canadien. Nous ne chercherons pas à expliquer les raisons qui ont mené les auteurs du rapport à poser leurs décisions. Ce sont les fondements politiques proposés et les conséquences probables des affirmations des commissaires sur lesquels porte notre attention. De cette façon, nous soutenons que l’écart historique dans lequel nous nous retrouvons par rapport à la Commission permet de poser un regard comparatif avec le système actuel sur les principes qui ont permis ou limité l’acquis de droits linguistiques pour les minorités francophones.

Nous proposons dans cet article deux façons d’utiliser l’approche néo-républicaine de Philip Pettit. D’une part, nous allons soutenir que le néo-républicanisme est une théorie de la liberté et du gouvernement qui peut servir aussi d’outil critique pour les minorités dans un contexte comme le Canada. D’autre part, nous proposons que l’angle d’analyse de la « domination » puisse aussi servir de grille de lecture afin d’améliorer notre compréhension des rapports de force entre les groupes minoritaires et les groupes majoritaires. L’angle d’analyse de la domination a donc une portée socioanalytique dans les démocraties. Il va nous permettre d’élucider en partie pourquoi les Acadiens ont utilisé différentes stratégies politiques dans les provinces des Maritimes. Dans les deux cas, il s’agit moins ici de représenter fidèlement la pensée de Pettit – puisqu’il n’a pas travaillé sur la minorité acadienne – que d’utiliser sa pensée comme un outil heuristique afin de réfléchir à notre problématique.

Deux principaux arguments seront développés. D’abord, nous chercherons à démontrer que les fondements politiques des recommandations reposent principalement sur la tradition et le rapport de force du Québec, ce qui exclut les Acadiens de toute véritable négociation sur l’autonomie politique et culturelle de leur communauté. Puis nous illustrerons la fragilité des mesures de protection des droits linguistiques qui reposent sur la tradition du compromis politique (voir la realpolitik) et sur la bonne volonté des acteurs à l’aide d’exemples des quarante dernières années. Afin de défendre les arguments précédents, nous allons présenter notre analyse en deux sections. Dans la première, nous allons analyser le rapport Pepin-Robarts afin d’identifier les fondements politiques qui justifient les recommandations. Par la suite, nous allons présenter l’apport d’un angle d’analyse du concept néo-républicain de « domination » pour étudier le régime politique canadien. La deuxième section sera la présentation d’un cas d’étude afin d’illustrer de façon concrète notre propos. Nous allons revenir sur les propositions du rapport concernant les droits linguistiques. En utilisant notre analyse critique néo-républicaine, nous allons illustrer les limites des recommandations du rapport avec le cas des Acadiens des Maritimes. L’écart entre les recommandations du rapport et les acquis linguistiques contemporains des minorités francophones dans le domaine de l’éducation nous permettront de réfléchir sur les principes qui permettent une meilleure reconnaissance des minorités dans le système politique canadien.

Le rapport Pepin-Robarts : une occasion pour penser le fondement de la politique

Dans cette section, il sera question d’identifier les critères qui ont présidé à l’élaboration des recommandations du rapport Pepin-Robarts. Puis, nous proposerons une réflexion sur les fondements politiques qui sous-tendent ces critères. Notre argument est que l’analyse des commissaires repose surtout sur le respect de la tradition et de la prise en considération des rapports de force de l’époque. Ces critères reposent sur un fondement philosophique assez faible, peu précisé par les auteurs. Nous terminerons par une critique en faveur de la réhabilitation d’une tradition oubliée du républicanisme britannique : celle de la conception de la liberté comme non-domination.

Les critères d’analyse du rapport Pepin-Robarts sur l’unité canadienne

La publication du rapport Pepin-Robarts à la fin des années soixante-dix s’inscrit dans un contexte préréférendaire dans la province du Québec. Les travaux de la Commission se déroulent dans un contexte politique trouble de révision constitutionnelle, d’une élection fédérale et de l’arrivée d’un gouvernement indépendantiste au Québec. Ainsi, le rapport est écrit dans l’urgence en raison d’une possible scission du pays. Ce sentiment d’urgence se reflète dans les propos des commissaires qui auraient préféré avoir bien plus de temps pour mener leurs travaux à terme[5].

Selon Pepin et Robarts, le Canada traverse une crise existentielle profonde. La Commission de l’unité canadienne a été créée afin de répondre à ce sentiment de crise. Les auteurs ont l’intention d’aborder la crise existentielle de l’ensemble du Canada. Or cette crise existentielle est causée tout particulièrement par le risque de séparation de la province du Québec et la polarisation qu’elle encourt.

On ne doit pas chercher ailleurs que dans le résultat des élections provinciales du 15 novembre 1976, le point de départ de notre Commission. L’accession du Parti [q]uébécois à la direction des affaires de cette province a été tout à la fois l’aboutissement d’un long processus historique et le début d’une ère nouvelle pour notre pays. Ce n’était pas la première fois que l’on assistait à l’élection d’un gouvernement hostile au système né de la Confédération ; il reste que, jamais auparavant n’avait-on vu poursuivre avec autant de fermeté que l’ont fait les chefs du Parti québécois la cause de l’indépendance provinciale. Pour la première fois depuis sa naissance en 1867, l’union politique canadienne se trouvait confrontée au risque véritable de sécession de l’une de ses plus grandes provinces[6].

Le passage souligne clairement l’élection provinciale au Québec comme l’élément déclencheur du sentiment de crise de l’unité nationale. Sans ce risque réel de sécession, il est possible d’envisager que la Commission n’aurait pas été mise sur pied. Le défi posé par le souverainisme québécois à la fédération canadienne s’accompagne d’un accroissement de la polarisation entre les francophones et les anglophones et entre les différentes régions du Canada. Comme le soulignent les commissaires, certains citoyens sont d’avis que leur région ne bénéficie pas de la fédération à leur juste part. D’autres se plaignent du French Power à Ottawa et de l’avancement des droits des francophones au pays. À l’inverse, des francophones sont persuadés que le reste du Canada ne pouvait pas reconnaître la spécificité de leur langue et de leur culture à l’extérieur du Québec[7]. Ainsi, c’est bien le risque de polarisation que posent la communauté anglophone et le séparatisme québécois qui sont au fondement du sentiment de crise. L’ensemble du document est donc une réponse à cette urgence.

L’angle d’attaque des commissaires est de traiter la crise sur deux plans : le régionalisme et la dualité[8]. Dans la vie canadienne, le régionalisme leur paraît s’exprimer surtout, mais pas exclusivement, à l’intérieur d’un cadre provincial. La dualité est plutôt d’ordre linguistique entre Canadiens anglophones et francophones. Toutefois, les commissaires abordent la dualité surtout, sinon exclusivement, à la lumière des relations entre le Québec et le reste du Canada. Pour les commissaires, ces deux angles de réflexion sont deux clivages qui, gérés par les institutions politiques, représentent le noeud des conflits de la crise actuelle.

C’est à partir de ces deux clivages que les commissaires réfléchissent aux solutions permettant un retour à l’équilibre politique. Pour cela, ils vont établir deux critères qui guident leur analyse, soit le « bien commun » et la « justice ». Toutefois, ils ne sont pas définis clairement. Le critère de la justice les amène à réfléchir sur le partage des compétences législatives. De plus, les auteurs reconnaissent de prime abord l’aspect insaisissable du concept de « bien commun ». Il est présenté comme « sans aucun doute une façon valable d’exprimer ce besoin de consensus qui doit servir de fondement à une société libre[9] ». Ils ajoutent : « on ne peut concilier des exigences contradictoires et demander aux gens de faire des sacrifices au nom du bien commun que dans la mesure où celui-ci est vraiment commun aussi bien pour les personnes intéressées que pour les autres membres de la collectivité[10] ». Ce principe semble s’être développé d’un constat empirique des commissaires. Ils rappellent que beaucoup de gens ne croient plus que le système actuel puisse favoriser le bien commun. Dans les doléances reçues, plusieurs ont soulevé le sentiment de devoir effectuer des sacrifices pour le bien de la collectivité et de ne pas recevoir suffisamment en retour. D’autres se sentent plutôt exclus des décisions dans cette recherche du bien commun. C’est pour ces raisons que les commissaires soutiennent l’importance de traiter de la crise de l’unité nationale en faisant du bien commun un critère d’évaluation des solutions proposées[11].

Les principes sur lesquels reposent les critères du bien commun et de la justice

Une des problématiques majeures du rapport est de ne pas faire reposer sur des bases philosophiques solides les critères du bien commun et de la justice[12]. Comme il a été mentionné, les recommandations visent avant tout à calmer les tensions politiques et à retrouver un équilibre, un objectif noble en soi. De cette façon, il s’agit principalement d’une négociation entre le rapport de force du Québec et la majorité anglophone du Canada. Les autres minorités ethniques, linguistiques, religieuses, etc., sont à peine soulignées dans le rapport, sinon oubliées sous prétexte que l’urgence du moment est ailleurs[13]. Bien que les commissaires prétendent poser leurs recommandations sur l’analyse des faits, une analyse des recommandations du rapport nous mène à conclure que les critères reposent sur deux principes majeurs : la tradition et le rapport de force (realpolitik).

Nous soulignons le principe de tradition puisque les recommandations reposent sur le respect du système actuel et des leçons de l’histoire. Par exemple, en s’intéressant à une variété de régimes politiques, les commissaires viennent sans surprise à la conclusion que les avantages de la démocratie parlementaire fédérale sont supérieurs. Selon eux, la souplesse du système fédéral fait en sorte qu’il est le mieux adapté à refléter la diversité du pays[14]. Les auteurs concluent aussi à l’importance de « la continuité historique et le caractère particulier des provinces » et exigent donc le maintien des dix provinces. Sur ce sujet, ils ajoutent que « l’Île-du-Prince-Édouard a une population inférieure à celle de Mississauga, en Ontario ; faut-il en conclure que la première doit cesser d’être une province et que la seconde doive le devenir ? Non ! »[15]. La raison de ce « non » n’est pas expliquée, à l’exception de la référence à l’importance de la continuité historique. Malgré les arguments présentés en faveur du régime fédéral en place, il n’y a pas de critères explicites qui justifient l’établissement des provinces hormis le respect de la tradition canadienne. De plus, le rapport fait peu de cas des doléances d’autres groupes minoritaires par rapport au nombre de provinces. Par exemple, les recommandations émises dans le mémoire du Parti acadien[16], un mouvement autonomiste en faveur de la création d’une province acadienne autonome en scindant le Nouveau-Brunswick, ne sont pas mentionnées dans le rapport final de la Commission. Pourtant, la publication du rapport s’inscrit dans un contexte particulier où le Parti acadien au Nouveau-Brunswick est à son plus fort[17].

Le deuxième principe repose selon notre analyse sur le rapport de force. C’est la peur de l’éclatement du Canada qui est au centre des préoccupations. C’est pour cela que l’on propose au Québec les pouvoirs nécessaires à son développement et qu’on n’offre pas les mêmes garanties aux autres francophones du pays. Les thèmes du régionalisme et de la dualité ont été choisis à notre avis en ce sens. Les commissaires sentent le besoin de justifier le peu d’importance mis sur le statut des Autochtones et aux divers groupes ethnoculturels. Pour ces derniers, c’est en raison du « point où nous en sommes » (à l’aube d’un éclatement de l’unité nationale) que la société canadienne doit être envisagée selon ces deux thèmes[18]. Les autres minorités sont alors mises en marge du rapport. Ce sont les risques de sécession et de polarisation qui sont importants. Or ce ne sont pas tous les groupes du Canada qui peuvent poser ce risque. Le Québec peut poser ce risque, car il a la force du nombre dans un territoire contrôlé par les francophones. Il a aussi la possibilité d’élaborer des politiques et surtout a la capacité de mener un référendum. Le Québec a donc la possibilité de déranger le régime politique, un luxe que les minorités obtiennent difficilement. Le Québec a la particularité d’être une minorité linguistique qui est en situation de majorité dans son territoire. C’est cette situation qu’envie le Parti acadien.

Cependant, pour les commissaires, l’unité canadienne est plutôt perçue comme la somme des compromis que les communautés et les gouvernements acceptent afin que vive et prospère l’État canadien. Les principes de la tradition et du rapport de force confirment que le souci est surtout de maintenir le régime en place. Le Canada se présente donc réellement comme un régime de compromis (nous le verrons dans la dernière section), à la fois en tenant à la tradition des institutions et à la négociation flexible aux contextes politiques émergents (rapport de force) et en maintenant la contradiction entre une tradition républicaine et libérale (conception de la liberté). Nous y reviendrons, mais pour l’instant nous soutenons que la conception libérale de la liberté eut comme conséquence d’avoir mis la question de la « domination » dans l’oubli, bien que ces principes soient ancrés dans la constitution de la monarchie parlementaire britannique et canadienne ; une partie de la tradition qui mérite d’être redécouverte.

Le problème de la domination : un retour sur la liberté républicaine

Il importe de noter que lorsque nous nous référons au concept de domination politique, nous ne faisons pas référence à une politique liberticide ou totalitaire ; le Canada est loin de cette situation. Nous reprenons plutôt le concept des penseurs néo-républicains, en particulier Philip Pettit, qui proposent de réfléchir le concept de liberté à partir de celui de la domination. La liberté républicaine prend son sens dans son combat historique contre la monarchie absolue[19]. Les révolutionnaires britanniques, français ou américains se sont battus afin de devenir des « personnes libres » dans un régime politique dans lequel le peuple citoyen n’avait pas à se soumettre à la volonté d’un maître[20].

De cette façon, il y a alors « domination », au sens néo-républicain, lorsqu’un agent « dispose d’un certain pouvoir sur celui-ci, en particulier le pouvoir d’interférer arbitrairement dans ses actions »[21]. La domination doit être alors comprise en termes de degré. Ainsi, souligne Pettit :

Considérons-nous qu’un acte soit arbitrairement perpétré lorsque nous jugeons qu’il dépend de la seule volonté de l’agent et, en particulier, qu’il est engagé sans égard pour les intérêts et les opinions de ceux qu’il affecte[22].

Le concept « d’arbitraire » est ainsi central dans le régime républicain. Une interférence ne nuit pas à la liberté si elle est non arbitraire et fait obligation de prendre en compte les intérêts et les idées de la personne qui subit cette interférence. Ce sont ainsi les institutions qui permettent la liberté des citoyens. C’est pour cette raison que les néo-républicains sont profondément en faveur d’un régime démocratique, particulièrement de la séparation des pouvoirs[23]. Il importe de noter que cet appui n’est pas expliqué par la capacité du régime à contribuer au développement humain ou de son souci de respecter les doléances des citoyens. Les tenants du républicanisme appuient plutôt le régime démocratique puisqu’il est perçu comme une condition sine qua non de la liberté comme non-domination en plaçant les pouvoirs publics sous le contrôle du peuple afin de limiter le risque de l’interférence arbitraire[24].

De cette façon, le néo-républicanisme s’oppose en principe à la tradition libérale qui voit dans la liberté comme le résultat de la simple non-intervention de l’État. L’ironie de l’histoire veut, affirme Pettit, que l’idée du libéralisme naisse principalement au moment où la conception de la liberté républicaine atteint son apogée lors de l’instauration des premiers régimes démocratiques en Europe[25]. Pour ce dernier, la non-intervention pose un problème puisqu’elle peut mener à ce que des citoyens soient dans une position vulnérable face à la domination de l’État ou de ses concitoyens.

Tenant compte des principes précédents, tout intérêt et toute idée guidant l’action d’un État doivent pouvoir faire l’objet de contestations. Les individus doivent trouver le niveau le plus élevé de consensus concernant les procédures. Cela implique de laisser une porte ouverte à la possibilité d’une sécession, d’une objection de conscience ou de quelque chose de cet ordre[26]. Pour Pettit, une interférence est non arbitraire dès lors qu’elle vise un intérêt commun, ce qui implique une prise en compte des intérêts des agents concernés. C’est pour cela que Pettit défend l’idée des contre-pouvoirs. Pour lui, cette prise en compte des intérêts de tous les agents impliqués mène à un renforcement mutuel des libertés individuelles[27]. Dans cette perspective, il importe de penser aux possibilités de rééquilibrage des rapports de force. Sans cela, il serait trop facile d’imposer les règles du jeu à ceux dont le rapport de force est le plus défavorable.

Selon Dimitrios Karmis, la perspective néo-républicaine implique que toutes les décisions doivent pouvoir être contestées par les citoyens qui sont affectés. Il affirme que « le caractère non arbitraire des décisions publiques n’exige pas tant le consentement que la contestabilité »[28]. Pour cela, l’auteur énumère trois conditions particulières qui doivent être remplies : 1) la possibilité de la contestation, 2) un canal qui permet la contestation, et 3) un forum adéquat dans lequel ces contestations peuvent être entendues[29]. Ainsi, des concepts comme celui de bien commun peuvent être problématiques puisqu’ils ne laissent pas la possibilité de se désengager ou de contester. Il faut se demander « par qui » et « comment » le bien commun est défini. La réponse n’est généralement pas les groupes en marge du politique[30]. Le principe de justice est aussi un canal crucial qui permet la contestation bien que le recours à la justice est relativement difficile d’accès et est exigeant en temps et en ressources[31].

La séparation des pouvoirs et l’élaboration de mesures de contestations sont bien présentes dans la tradition canadienne afin de réduire le risque de décision arbitraire du gouvernement et de s’assurer de l’appui de la population. Ces principes proviennent dans une certaine mesure de la tradition républicaine. La mise sur pied d’une commission ouverte aux doléances du public entre dans cette même logique. Cela n’empêche en rien la tradition libérale de promouvoir la maximalisation du libre choix (free choice)[32], surtout en ce qui a trait aux valeurs, aux religions et au mode de vie en général. Ainsi, la diversité est présentée par les commissaires comme ne menaçant nullement « notre vie et nos valeurs » et participant au contraire de « ce milieu dans lequel notre propre identité trouve sa liberté d’expression »[33]. L’approche de Pettit n’est pas sans critique. Patchen Markell souligne avec justesse que si l’État est le seul à pouvoir engendrer un état de non-domination, Pettit ne semble pas comprendre que l’État représente potentiellement un moyen de domination en soi[34]. Il ne faut pas perdre de vue que, sans une éducation civique à la non-domination, la démocratie et la constitution sont limitées[35]. Par exemple, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les personnes en situation de handicap, etc., sont discriminées en raison de préjugés culturels, même lorsqu’ils jouissent formellement des mêmes droits que les autres citoyens. Ils exigent alors que l’État intervienne activement dans certaines situations afin de promouvoir la non-domination[36].

Le point que nous souhaitons défendre ici est que les recommandations des commissaires ne sont pas en contradiction avec la tradition libérale dans la mesure où ces derniers cherchent un compromis entre les rapports de force qui exigent l’intervention de l’État et la non-intervention de celui-ci dans la vie des citoyens. Toutefois, nous allons défendre dans la prochaine section que les recommandations nuisent au développement de la liberté républicaine en augmentant le risque de domination pour certaines minorités. Pour le démontrer, nous reprenons la proposition des commissaires de laisser aux provinces majoritairement anglophones le soin de définir et de protéger les droits des minorités francophones. Les commissaires semblent maintenir une confiance aveugle envers la possibilité du groupe provincial majoritaire à protéger ses minorités :

La réalité des choses nous porte à penser que les minorités francophones pourront obtenir davantage par le biais d’un consensus social et par le biais de législations provinciales qu’elles n’obtiendraient, à l’heure actuelle, par le biais de garanties constitutionnelles. C’est ce consensus que nos recommandations visent à mettre en relief[37].

Propositions du rapport en matière de droits linguistiques

Dans cette seconde partie, nous chercherons à illustrer les limites d’une approche qui accorde la responsabilité de la protection des droits linguistiques uniquement aux provinces en prenant comme exemple la situation des Acadiens des provinces maritimes. Nous soutenons qu’une telle approche accroît les risques de domination politique des groupes minoritaires, comme l’entend Pettit.

Pour assurer la protection des droits linguistiques, les commissaires proposent d’écarter les garanties constitutionnelles et d’inviter les provinces à assurer par législation la protection de leurs minorités. Sans protection constitutionnelle, les possibilités de contestation sont limitées pour la population acadienne. La sécession ou le désengagement ne sont pas une option pour les minorités francophones. En effet, celles-ci n’ont ni les moyens de faire élire une majorité de députés[38], ni de faire sécession, ni de se réorganiser territorialement, etc. Il ne leur reste que les tribunaux et leur capacité de séduction et de persuasion.

Les commissaires suggèrent que les droits linguistiques pourraient s’étendre à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, et à la justice. L’utilisation du conditionnel est importante puisqu’il revient alors aux provinces de déterminer leur politique linguistique et la portée des droits accordés.

II existe à notre avis deux façons d’assurer, au niveau provincial, la protection des droits linguistiques. La première serait d’étendre la portée de l’article 133 à quelques-unes ou à toutes les autres provinces. La seconde serait d’écarter les garanties constitutionnelles et d’inviter les provinces à assurer par législation la protection de leurs minorités, en tenant compte de leur situation respective et avec l’espoir que se développe, entre les provinces, un consensus sur un dénominateur commun qui serait éventuellement inscrit dans la constitution du pays. Après mûre réflexion, nous en sommes venus à la conclusion que cette deuxième façon s’avérera la plus sage, à long terme, et la plus susceptible de réussir. Elle comporte moins de risques d’affrontement, et serait plus conforme à l’esprit d’un système fédéral[39].

Cette conception promue par les commissaires est conforme à l’approche contemporaine aux droits linguistiques dans les domaines de compétence provinciale. Les politiques linguistiques varient considérablement d’une province à l’autre, allant de la Colombie-Britannique, qui n’en a aucune, au Nouveau-Brunswick, qui est officiellement bilingue. L’exception est dans le domaine de l’éducation, où l’article 23 de la Charte accorde des droits constitutionnels en éducation aux minorités de langue officielle uniformes à l’échelle du pays.

Cette approche privilégiée par les commissaires est le reflet d’une volonté de réconcilier la dualité linguistique et le droit à l’autodétermination au Québec. Toutefois, cela tient difficilement compte des rapports de force qui existent dans des provinces où les francophones sont en position minoritaire. Plutôt que de brandir la menace de la constitution, les commissaires font appel à l’intelligence et au sens de l’équité de la population[40]. La protection des minorités linguistiques doit ainsi reposer sur la générosité des provinces et ne permet pas aux francophones, dont les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, d’avoir de véritables outils pour contester les règles du jeu imposées. Cela place les Acadiens de ces provinces dans une position de dépendance face à la majorité pour faire avancer leurs intérêts, ou pour reprendre les termes de Pettit, devant un risque de domination politique accru.

Ainsi, les commissaires adoptent implicitement une vision électoraliste de la démocratie. Les institutions doivent s’assurer de ne pas contrevenir à la volonté du peuple majoritaire souverain. Il y va de la stabilité du régime. Toutefois, sans le développement d’institutions de contestation adéquates, les minorités sont continuellement en danger de subir de la domination de la part des décisions de la majorité au pouvoir. C’est ce risque qui incite souvent les gouvernements à consulter les groupes minoritaires. Ce processus de consultation mène généralement à une reconnaissance spéciale de leurs besoins[41]. Ce deuxième versant de la démocratie, non électoraliste, est aussi important que la liberté des élus de légiférer.

Ces limites des recommandations du rapport Pepin-Robarts sont aussi applicables au régime linguistique canadien dans sa forme actuelle. Linda Cardinal rappelle que la fondation du Canada est basée sur un compromis politique entre deux peuples fondateurs[42]. Cette tradition du compromis permet d’éclairer comment l’approche canadienne s’est constituée en matière d’accommodement des minorités de langue officielle. Par exemple, s’il est raisonnable d’accorder des droits à la minorité linguistique, l’esprit du compromis invite à reconnaître que le gouvernement canadien confère ces droits uniquement « là où le nombre le justifie »[43]. Ainsi, en pratique, la plupart des droits des minorités francophones sont limités. De plus, en raison du caractère fédéral du Canada, le bilinguisme officiel au niveau canadien n’a pas d’incidences directes sur les politiques linguistiques provinciales. Les provinces ne sont pas obligées d’y adhérer. L’approche mise d’avant dans le rapport est aussi le reflet des traditions du compromis et du fédéralisme au coeur de la compréhension du régime linguistique canadien, comme le reflète le passage cité ci-dessus dans lequel Pepin et Robarts justifient leurs recommandations en matière de droits linguistiques.

Le fédéralisme et la diversité culturelle posent inévitablement des défis tant pour la gestion des enjeux par les gouvernements que pour une perspective républicaine de la liberté. Cela s’explique simplement par le fait que les États multiculturels ou comprenant plusieurs nations engendrent un risque accru de divergences dans les intérêts communs. Il peut s’agir de pratiques symboliques, de religions ou, dans le cas qui nous concerne, de la langue[44]. Ainsi, statuer sur le bien commun comme le font les commissaires est une tâche très difficile dans un pays où les intérêts divergent grandement. En fait, plus grande est cette différence, plus grande est la possibilité que les citoyens membres des groupes minoritaires concernés ne soient pas traités de façon égale dans le système.

Le cas de mesures protégées par des protections constitutionnelles découlant de l’article 23

À l’Île-du-Prince-Édouard, la Loi sur les services en français[45] permet la désignation de services qui crée une obligation juridique d’offrir les services en question en français ou en anglais, au choix de la personne. Toutefois, en pratique, le nombre de services demeure très limité, tout comme les recours possibles[46]. En d’autres mots, la capacité des Acadiens insulaires à contester une décision arbitraire qui les concerne demeure limitée dans les domaines qui relèvent de la province, sauf dans le domaine de l’éducation en raison de l’existence de l’article 23 de la Charte.

Un exemple à cet effet est le conflit à la fin des années 1990 qui oppose le ministre de l’Éducation de la province et la Commission scolaire de langue française concernant la construction d’une nouvelle école francophone à Summerside, la deuxième plus grande ville de l’île[47]. En fonction des résultats de la préinscription pour l’année scolaire 1995-1996, la région de Summerside remplissait le critère minimal énoncé dans le règlement de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard pour l’obtention d’une école primaire. La communauté acadienne demande alors la construction d’une telle école. Le ministre de l’Éducation reconnaît le droit des Acadiens de la région à obtenir un enseignement en français et constate que le nombre d’enfants inscrits le justifie. Toutefois, il propose plutôt de maintenir les services de transport jusqu’à une école de langue française dans le village d’Abram à environ une heure de route. Il s’agit de la conception d’un membre du groupe majoritaire de la manière dont les membres de la minorité acadienne devraient recevoir des services.

Des Acadiennes de Summerside contestent alors la décision du ministre en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême du Canada leur donne gain de cause et rejette l’approche du compromis dans le domaine de l’éducation. « Le fait que les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique n’est pas une caractéristique attachée uniquement à ces droits et ce fait n’a aucune incidence sur leur portée[48] ». Ce jgement contribue à définir et à consolider la portée des droits à l’instruction dans la langue de la minorité.

Si les droits linguistiques avaient été laissés à l’intelligence et au sens de l’équité des dirigeants provinciaux comme le proposait le rapport de la commission Pepin-Robarts, l’option de l’heure de route aurait prévalu. Il n’y aurait eu aucune obligation pour les gouvernements d’arriver à un consensus avec le groupe minoritaire concerné. Les Acadiens n’auraient pas disposé des ressources juridiques nécessaires afin de saisir la Cour du dossier et contester une décision politique les concernant et d’ainsi imposer l’ouverture d’une école francophone à Summerside. En raison des garanties constitutionnelles dans le domaine de l’éducation, un gouvernement provincial ne peut pas décider unilatéralement ce qui constitue un niveau de service approprié en éducation. Les priorités de la communauté acadienne doivent primer en conformité au droit de gestion scolaire conféré par l’article 23. Les protections constitutionnelles permettent de rééquilibrer un rapport de force défavorable dans l’arène politique en offrant une capacité réelle aux membres de la minorité de contester des décisions. Cette possibilité de contestabilité dans le domaine de l’éducation se rapproche de l’idée de liberté républicaine.

Le cas de mesures basées uniquement sur un compromis politique, sans protection constitutionnelle

En Nouvelle-Écosse, la Loi sur les services en français[49] permet, par règlement, la désignation de ministères et d’autres institutions publiques qui ont l’obligation de fournir des services en français. Une nuance importante est que la Loi n’accorde pas aux membres du public un droit à recevoir des services en français de la part des institutions désignées. Elles obligent plutôt ces institutions à développer des plans de mise en oeuvre des services en français dans l’objectif de les améliorer[50]. Tout comme à l’Île-du-Prince-Édouard, les Acadiens néo-écossais n’ont qu’une capacité très limitée pour contester des décisions qui les concernent dans des domaines de compétences provinciales[51].

Un exemple à cet effet est dans le domaine de la représentation politique. En 1992, la Nouvelle-Écosse crée trois circonscriptions acadiennes protégées. Il s’agit de la première province au pays à établir des circonscriptions avec l’objectif principal de promouvoir la représentation de groupes minoritaires[52]. De 1993 à 2009, des Acadiens ont été élus dans les trois circonscriptions protégées à chacune des élections, à l’exception de celle de Richmond en 1993 où le député sortant a été réélu. La protection des circonscriptions vise, dans une logique démocratique, à garantir une représentation à la minorité acadienne et ainsi à rééquilibrer les rapports de force à l’Assemblée.

Pendant deux décennies, l’ensemble des partis politiques [en Nouvelle-Écosse] s’entendent sur le fait qu’il est raisonnable et justifiable d’intervenir afin de privilégier l’élection de membres issus de la minorité acadienne. Les circonscriptions protégées font alors partie des normes politiques de la province. Elles s’inscrivent dans la logique du régime linguistique canadien et respectent les traditions canadiennes en matière de représentation politique[53].

L’élection en 2009 des néo-démocrates, un parti politique hostile aux francophones dans l’histoire politique récente de la province, vient rompre avec ce compromis et nuit aux capacités de représentation de la communauté acadienne. En 2012, le gouvernement provincial prend la décision d’abolir les circonscriptions acadiennes protégées. Pour ce faire, les néo-démocrates ont unilatéralement imposé des critères à la commission responsable de la révision de la carte électorale, ce qui a mené à l’abolition des circonscriptions. Les Acadiens ne sont pas inclus dans le processus décisionnel de sélection des critères de révision à la carte. Ils ont donc été soumis à la volonté arbitraire du législateur.

Dans un jugement en janvier 2017, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse[54] déclare inconstitutionnel le processus qui a mené à la révision à la carte électorale en 2012. Il importe toutefois de souligner que ce n’est pas l’abolition des circonscriptions électorales protégées qui est considérée comme inconstitutionnelle par la Cour, mais la manière dont le processus a été mené. Les circonscriptions acadiennes seront rétablies lors des prochaines élections générales de la province. Toutefois, ces circonscriptions ne seront toujours pas à l’abri d’actions d’éventuels gouvernements dirigés par un parti politique hostile à la communauté acadienne. Cet exemple permet de rappeler que les mécanismes de protection reposant sur un compromis politique ne sont pas suffisants pour assurer une réelle protection adéquate aux groupes minoritaires à long terme, étant tributaires de la bonne volonté du gouvernement du jour[55]. Cela est contraire à l’idée de liberté républicaine de non-domination.

Le cas de mesures basées sur un compromis politique à l’origine, puis protégées constitutionnellement

Contrairement aux francophones des deux autres provinces maritimes qui constituent un peu de moins de 5 % de la population de leur province, les Acadiens du Nouveau-Brunswick représentent un tiers de la population de la province. Ils contrôlent environ un tiers des circonscriptions (Tableau 1), ce qui se reflète dans les résultats électoraux. Dans l’histoire politique récente de la province, environ un tiers des députés à l’Assemblée législative sont Acadiens d’une élection à une autre. Il s’agit donc d’un rapport de force distinct de celui dans les autres provinces maritimes. Cette situation a permis d’importants gains dans l’arène politique pour la communauté acadienne.

Tableau 1

Proportion de la population francophone dans les 49 circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick[56]

La Loi sur les langues officielles de 1969 a fait du Nouveau-Brunswick la première province officiellement bilingue. En 1982, le Nouveau-Brunswick fait enchâsser certains droits linguistiques dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les obligations découlant de ces droits s’appliquent explicitement aux institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau- Brunswick. Le public a constitutionnellement le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature et du gouvernement pour en recevoir les services. La nouvelle Loi sur les langues officielles de 2002 a une portée beaucoup plus large que celle de 1969 et renferme d’importantes améliorations, notamment l’obligation de faire l’offre active de services et la création du poste de commissaire aux langues officielles. L’approche mise de l’avant dans le rapport de la commission Pepin-Robarts, basée sur l’obtention de droits sur la base d’un compromis politique qui sont constitutionnalisés par la suite, est bien illustrée dans le cas du Nouveau-Brunswick.

Même si les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont réussi à sécuriser une protection constitutionnelle pour leurs droits linguistiques, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas remis en question de manière périodique dans l’arène politique. Durant les années 1980, nous avons assisté à la montée du parti Confederation of Regions qui proposait d’abolir la Loi sur les langues officielles et de ne pas offrir de services en français dans des régions fortement anglophones. À la suite de l’élection de 1991, ce parti forme l’opposition officielle après avoir récolté 21 % des voix et 8 sièges[57]. Malgré l’élection de députés hostiles aux francophones lors de l’élection de 1991, le rapport de force dans l’arène politique demeure favorable aux Acadiens qui jouissent d’une bonne représentation au sein du parti au pouvoir.

En raison du poids démographique de la communauté francophone et acadienne, un parti politique peut difficilement remporter une élection générale sans remporter des circonscriptions dans les régions à majorité francophone. De l’époque de la publication du rapport Pepin-Robarts en 1979 jusqu’en 2018, ni les libéraux ni les progressistes-conservateurs n’ont réussi à remporter une élection générale sans l’appui de plusieurs circonscriptions à majorité francophone. Toutefois, à la suite de l’élection de septembre 2018, les progressistes-conservateurs obtiennent un gouvernement minoritaire en n’ayant fait élire qu’un seul député francophone. Ce dernier quitte son parti en février 2020 en raison d’un désaccord sur la tentative du gouvernement de fermer des urgences la nuit en milieux ruraux, laissant du même coup le parti au pouvoir sans aucun député acadien. Les progressistes-conservateurs se maintiennent au pouvoir durant deux ans avec le soutien des trois députés du People’s Alliance of New Brunswick, un parti très hostile au bilinguisme officiel de la province. Les Acadiens sont par conséquent presque complètement exclus du gouvernement et peuvent difficilement compter sur l’arène politique afin d’assurer le maintien de leurs acquis.

Ce nouveau rapport de force défavorable dans l’arène politique est contrebalancé par les protections constitutionnelles, et ce, dans l’ensemble des domaines de compétence provinciale contrairement aux deux autres provinces des provinces maritimes. Un exemple à cet effet est le dossier des exigences linguistiques pour les ambulanciers. Les intentions du gouvernement sur ce sujet ont été clairement exposées par le ministre de la Santé[58]. Ce dernier, avec l’appui des députés alliancistes, a annoncé en décembre 2018 l’abandon des exigences linguistiques dans les régions à majorité anglophone. Le mois suivant, le ministre s’est finalement rétracté afin de respecter les exigences de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et les droits linguistiques constitutionnellement garantis aux citoyens[59]. Cet exemple rappelle l’importance de garanties constitutionnelles pour protéger des gains qui peuvent avoir été acquis dans l’arène politique. Quand le compromis ne suffit plus, des protections hors d’atteinte du groupe majoritaire peuvent s’avérer nécessaires afin d’offrir une réelle capacité de contestation aux minorités, même dans le cas où celles-ci constituent une part significative de la population.

Ces trois exemples illustrent les limites inhérentes à laisser à la bonne volonté des gouvernements provinciaux l’étendue des droits de leur minorité francophone. Ces limites s’appliquent à la fois aux propositions des commissaires et au régime linguistique canadien dans sa forme actuelle, sauf dans le domaine de l’éducation. Pour reprendre les termes de Pettit, cette absence de protection d’interventions arbitraires s’éloigne de l’idéal de la liberté républicaine en laissant les minorités acadiennes dans une position de domination politique vis-à-vis la majorité anglophone. Les circonscriptions acadiennes protégées en Nouvelle-Écosse ont pu être abolies sans que les Acadiens aient leur mot à dire. Dans l’exemple de l’école de Summerside, les Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard disposent de protections constitutionnelles pour faire valoir leurs droits linguistiques. Ainsi, lorsqu’un compromis ne semblait plus possible dans l’arène politique, les garanties constitutionnelles ont permis à la communauté acadienne d’infirmer une décision arbitraire concernant l’emplacement d’une école.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province à avoir suivi le modèle promu par les commissaires, qui consiste à constitutionnaliser les droits linguistiques acquis sur la base d’un compromis politique. Il est toutefois possible d’émettre l’hypothèse que cela fût possible puisque les Acadiens du Nouveau-Brunswick disposent d’un rapport de force plus fort sur la scène politique néo-brunswickoise en raison de leur poids démographique que ceux de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse sur leurs scènes politiques respectives. Comme les Québécois sur la scène fédérale, les Acadiens ont la capacité de déstabiliser le régime politique sur la scène provinciale au Nouveau-Brunswick, ce qui permet de limiter les risques de domination politique. Toutefois, comme le démontre l’histoire politique récente dans cette province, des protections constitutionnelles à l’abri d’interventions arbitraires peuvent tout de même s’avérer nécessaires, en particulier lorsque les Acadiens sont exclus du gouvernement.

Conclusion

Cette critique néo-républicaine du rapport de la Commission sur l’unité nationale démontre que l’adoption du rapport aurait posé un risque d’accroissement de la domination chez les Acadiens des Maritimes. En comparant le rapport aux acquis d’aujourd’hui, notamment dans le domaine de l’éducation, nous avons mis en évidence les limites normatives de la tradition du compromis politique en ce qui concerne les acquis linguistiques canadiens. Les compromis dans l’arène politique permettent de faire d’importants gains, mais les acquis ont besoin d’être basés sur plus que des compromis pour permettre de réduire réellement les risques de domination. Dans le cas contraire, les droits des minorités sont toujours tributaires de la bonne volonté du gouvernement du jour et sont sujets à l’intervention arbitraire d’un gouvernement majoritaire hostile, comme le cas des circonscriptions acadiennes en Nouvelle-Écosse l’illustre parfaitement.

Nous avons cherché à démontrer la pertinence d’analyser les enjeux linguistiques sous l’angle de la domination dans l’objectif de comprendre la réaction des groupes minoritaires face aux différents gouvernements. En fait, nous remarquons que ces groupes doivent réagir en fonction du risque de décisions arbitraires possibles. L’impossibilité pour les minorités de sortir du contrat démocratique – par la création d’une nouvelle province ou d’un nouvel État, par exemple – engendre une situation où le groupe majoritaire a peu d’intérêt à équilibrer le pouvoir de négociation[60].

Une limite importante de la proposition de la Commission sur l’unité nationale par rapport aux droits linguistiques est d’attendre l’atteinte d’un consensus entre les provinces pour les constitutionnaliser. Un risque est que ce soit la conception de la communauté majoritaire qui prime ou qu’il n’y ait tout simplement pas d’intérêt pour la création d’un compromis de la part des membres du groupe majoritaire. Comme nous l’avons vu avec le cas de l’école francophone de Summerside à l’Île-du-Prince-Édouard, la conception de l’accès à l’éducation en français du gouvernement provincial divergeait de celle de la communauté acadienne. Les Acadiens de cette province ont eu gain de cause, car ils ont la possibilité de contester des décisions arbitraires dans le domaine de l’éducation sur la base de protections constitutionnelles, ce qui n’est pas le cas dans les autres domaines de compétence provinciale.

Pour terminer, un retour sur la tradition de la liberté républicaine ne montre aucune incohérence avec le développement de la diversité dans une société. Reconnaissant le défi que cette situation pose, les néo-républicains continuent à réfléchir sur des mécanismes institutionnels possibles afin de maintenir un pouvoir de contestation égal pour les minorités nationales[61]. D’autres réflexions sont à faire en ce sens afin de diminuer le degré de domination. La position défendue par Pettit en fait un allié possible pour les particularismes et les demandes d’accommodations des différents groupes de l’État. Les mêmes principes sont donc utilisés afin de maintenir un niveau toujours plus bas d’interventions arbitraires dans la vie des citoyens.

Parties annexes

Notes

-

[*]

Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.

-

[1]

La Commission de l’unité canadienne. Se retrouver. Observations et recommandations, Hull, Centre d’édition du gouvernement du Canada, 1979, 160 p.

-

[2]

Le néo-républicanisme s’inspire à la fois du système démocratique institué sous l’Empire romain et de ses penseurs politiques comme Cicéron, Polybe et Lite-Live. Du latin res publica (la chose publique), la tradition républicaine est surtout marquée par la défense du régime démocratique et de ses principes. Plusieurs penseurs politiques contemporains se sont revendiqués de ce courant comme Charles Taylor ou Hannah Arendt. Toutefois, le projet néo-républicain peut être défini comme les tentatives d’une revitalisation de la tradition classique en une proposition philosophique pertinente pour les enjeux d’aujourd’hui. Les tenants de cette position se rejoignent généralement sous trois idées maîtresses. La première est la défense d’une certaine conception de la liberté. Ainsi, il y a une opposition à l’approche libérale qui ferait de la non-intervention (l’augmentation du libre choix – free choice) la seule mesure de la liberté. Ils proposent plutôt que la république s’assure de la non-domination de ces citoyens afin que ceux-ci deviennent des personnes libres (a free person). Philip Pettit, « Neo-Liberalism and Neo-Republicanism », Korea Observer, vol. 50, no 2, p. 192. La deuxième idée est associée à la conception d’un État libre qui fait la promotion de la liberté de ses citoyens et entre ses citoyens sans les dominer. La dernière idée est de développer une conception d’une « bonne citoyenneté » qui vise à former des citoyens vigilants afin de préserver l’esprit républicain. Le néo-républicanisme d’aujourd’hui a été influencé par les travaux historiographiques sur la conception de la liberté de Pocock et de Skinner dans les années 1970. L’adjectif « néo » est donc une redécouverte de cette tradition et de son influence dans nos régimes démocratiques occidentales. Toutefois, contrairement à la pensée romaine, les tenants du néo-républicanisme s’opposent à l’esclavage et incluent les femmes dans l’exercice politique. Ils s’intéressent plus particulièrement à remettre au centre du débat politique cette ancienne conception de la liberté face à la position libérale. Frank Lovett and Philip Pettit, « Neorepublicanism : a normative and institutional research program », The Annual Review of Political Science, vol. 12, no 1, p. 12-13.

-

[3]

Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2004, 444 p.

-

[4]

Linda Cardinal, « Language Regime and Language Politics in Canada », dans Linda Cardinal et Selma Sonntag (dir.), Language Regimes and State Traditions, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2015, p. 29-43.

-

[5]

La Commission de l’unité canadienne, op. cit., p. 7.

-

[6]

Ibid., p. 7.

-

[7]

Ibid., p. 14.

-

[8]

Ibid., p. 14-21.

-

[9]

Ibid., p. 37.

-

[10]

Ibid., p. 38.

-

[11]

Ibid., p. 37.

-

[12]

Bien que le système juridique repose sur une longue tradition philosophique du libéralisme, les commissaires n’en font pas référence dans leur rapport.

-

[13]

Ibid., p. 21.

-

[14]

La Commission de l’unité canadienne, op. cit., p. 43.

-

[15]

Ibid., p. 4.

-

[16]

Le Parti acadien a présenté un mémoire à la Commission lors des consultations à Moncton le 31 janvier 1978.

-

[17]

Michael Poplyansky, Le Parti acadien et la quête d’un paradis perdu, Québec, les éditions du Septentrion, 2018, 178 p.

-

[18]

La Commission de l’unité canadienne, op. cit., p. 44.

-

[19]

Philip Pettit, « The Tree of Liberty : Republicanism, American, French and Irish » Field Day Review, vol. 1, no 1, 2005, p. 30.

-

[20]

Philip Pettit, « Neo-Liberalism and Neo-Republicanism », loc. cit., p. 192.

-

[21]

Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, op. cit., p. 77.

-

[22]

Ibid., p. 81.

-

[23]

Le néo-républicanisme se nourrit d’une ontologie communautarienne ou holiste. Cette approche philosophique considère que la liberté individuelle serait constituée par les institutions. En outre, le néo-républicanisme a pour but de développer une approche institutionnelle et conséquentialiste du politique. Il s’écarte alors de l’approche déontologique développée par la tradition philosophique libérale. Voir Sophie Guérard de Latour, « Le multiculturalisme, un projet républicain ? », Les Ateliers de l’Éthique, vol. 4, no 2, 2009, p. 43-54 ; Alice LeGoff, « Théorie de la liberté comme non-domination et renouveau du républicanisme », dans Alice LeGoff (dir.), Le néo-républicanisme : enjeux éthiques, sociaux et politiques, Dossier le néo-Républicanisme, Paris, Implications philosophiques, 2012, p. 14.

-

[24]

Ludvig Beckmann et Jonas Hultin, « Freedom as Non-domination and Democratic Inclusion », Res Publica, vol. 21, 2018, p. 181-198.

-

[25]

Philip Pettit, « Neo-Liberalism and Neo-Republicanism », loc. cit., p. 198.

-

[26]

Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, op. cit., p. 82.

-

[27]

Alice LeGoff, loc.cit, p. 9-10.

-

[28]

Dimitrios Karmis, « Le multiculturalisme sous l’angle de l’éthique de l’hospitalité », The Tocqueville Review/La revue Tocqueville, vol. 31, no 1, 2013, p. 78-79.

-

[29]

Ibid.

-

[30]

Nous ne sous-entendons pas que les commissaires avaient l’intention de diminuer la liberté des minorités. Toutefois, leurs recommandations posent à notre avis des risques de domination politique pour les communautés les plus minoritaires.

-

[31]

Le programme de contestation judiciaire du gouvernement fédéral vise ainsi à pallier ce problème d’accès à la justice en offrant une aide financière aux groupes minoritaires pour faire valoir leurs droits. Ce programme est en adéquation avec l’idéal néo-républicain.

-

[32]

Philip Pettit, « Neo-Liberalism and Neo-Republicanism », loc. cit., p. 200

-

[33]

La Commission de l’unité canadienne, op. cit., p. 6.

-

[34]

Patchen Markell, « The Insufficiency of Non-Domination », Political Theory, vol. 36, no 1, 2008, p. 9-36.

-

[35]

Dimitrios Karmis, loc. cit., p. 79.

-

[36]

Sophie Guérard de Latour, loc. cit., p. 44.

-

[37]

Ibid., p. 57.

-

[38]

Nous discutons du cas particulier du Nouveau-Brunswick dans la seconde partie de l’article.

-

[39]

La Commission de l’unité canadienne, op. cit., p. 56.

-

[40]

Ibid.

-

[41]

Philip Pettit, “Minority Claims Under Two Conceptions of Democracy” in Duncan Ivison, Paul Patton, and Will Sanders, (dir.), Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 2011.

-

[42]

Linda Cardinal, loc. cit.

-

[43]

Loi sur les langues officielles du Canada, LRC 1985, ch. O-1.

-

[44]

Philip Pettit, « Minority Claims Under Two Conceptions of Democracy », loc.cit., p. 212-213.

-

[45]

Loi sur les services en français de l’Île-du-Prince-Édouard, SPEI 2013, ch. 32 ; Règlement d’application, EC845/13

-

[46]

Pierre Foucher, « Services de santé en français au Canada : l’état du droit », dans Marie Drolet, Pier Bouchard et Jacinthe Savard (dir.), Accessibilité et offre active. Santé et services sociaux en contexte linguistique minoritaire, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2017, p. 77-98.

-

[47]

Arsenault Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3.

-

[48]

Ibid.

-

[49]

Loi sur les services en français de Nouvelle-Écosse, SNS 2004, ch. 26 ; Règlement d’application, NS Reg 233/2006.

-

[50]

Pierre Foucher, loc. cit, p. 91.

-

[51]

Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, nous avons utilisé un exemple de mesures de compétence provinciale accordées à la minorité acadienne qui ne relèvent pas de protection constitutionnelle. Toutefois, si nous avions abordé le cas de l’éducation en français dans cette province, les commentaires sur le cas de l’Île-du-Prince-Édouard auraient été similaires. Dans l’Affaire Doucet-Boudreau en Nouvelle-Écosse, la Cour Suprême a aussi tranché en faveur des parents francophones.

-

[52]

John Courtney, « From Gerrymanders to Independence : District Boundary Readjustments », dans Lisa Handley et Bernard Grofman (dir.), Redistricting in comparative perspective, New York, Oxford University Press, 2008, p. 11-26.

-

[53]

Guillaume Deschênes-Thériault, Le système électoral et la représentation politique de la minorité acadienne en Nouvelle-Écosse, mémoire de maîtrise (science politique), Ottawa, Université d’Ottawa, 2018, p. 81.

-

[54]

Reference the Final Report of the Electoral Boundaries Commission, [2017] NSCA 10.

-

[55]

Guillaume Deschênes-Thériault, op.cit

-

[56]

Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, Rapport final, Fredericton, Province du Nouveau-Brunswick, 2013, 183 p.

-

[57]

Bibliothèque de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Résultat des élections du 23 septembre 1991, www1.gnb.ca/leglibbib/fr/ressources/elections.aspx/resultats_elections/9-23-1991.

-

[58]

Ministère de la Santé, gouvernement du Nouveau-Brunswick, Communiqué de presse : « Le gouvernement demande à Ambulance NB de mettre en oeuvre la décision prise par un arbitre », www2.gnb.ca.

-

[59]

Ici Nouveau-Brunswick, Radio-Canada, Ambulance NB : la volte-face du gouvernement est bien accueillie en Acadie, ici.radio-canada.ca.

-

[60]

Philip Pettit, « Minority Claims Under Two Conceptions of Democracy », loc.cit., p. 214-215.

-

[61]

Ibid. p. 214.

Liste des tableaux

Tableau 1

Proportion de la population francophone dans les 49 circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick[56]