Résumés

Résumé

La politique de l’eau en France repose sur la gestion par bassin versant depuis la loi de 1964. Les pouvoirs publics ont cependant pris acte des limites de cette première loi sur l’eau. Aussi le ministère de l’Environnement a-t-il cherché à élaborer des contrats de rivière dès 1981, dans le prolongement des opérations « rivières propres » (1970). Ces programmes volontaires pluriannuels d’études et de travaux ont pour objectifs — à l’échelle du bassin, de la vallée, de la baie ou encore de l’estuaire — la lutte contre les pollutions, la prévention du risque d’inondation, l’amélioration de la gestion des berges et des ouvrages (digues, écluses, etc.) et, enfin, la sensibilisation des utilisateurs. La procédure a beaucoup évolué depuis sa mise en place et a connu un réel essor du fait de la décentralisation et du renforcement de l’intercommunalité. D’une procédure lancée par l’État à une procédure impulsée et financée localement, elle est désormais présentée par les pouvoirs publics français comme l’un des instruments permettant d’atteindre les objectifs communautaires dans le domaine de l’eau. Elle demeure en revanche juridiquement ambiguë. De surcroît, les bilans environnementaux des contrats de rivière sont discutables.

Abstract

The water policy in France is based on the watershed management since 1964. The French government has yet found the limits of regulation and legislation. Therefore, the Ministry of the Environment has developed the river contracts in 1981. The contracts extend the “operations clean rivers” (1970). These are voluntary programs that last from 5 to 7 years. They are made across the watershed. Their main objective is the fight against pollution. They also intended to reduce flooding and improve the management of banks and structures (dams, locks, etc.). In theory, the river contracts are based on public participation and consultation between the various water users. The procedure has evolved significantly since its establishment. Today, local politicians are the real architects of the policies of local water. The river contracts are not conclusive in environmental and they remain legally ambiguous.

Corps de l’article

La politique de l’eau repose en France sur la gestion par bassin versant depuis la Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution[1]. Le législateur a institué six agences financières de bassin (Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Artois-Picardie)[2]. Ces agences sont chargées d’imposer des redevances relatives à la consommation et à la pollution des eaux auprès des utilisateurs (villes, agriculteurs et industriels) sur la base du principe du « pollueur-consommateur-payeur ». Le produit des redevances est aux trois quarts redistribué sous forme de subventions d’investissements et de prêts conformément à des programmes pluriannuels dans lesquels sont définies les priorités de chaque agence. Les interventions des agences constituent aujourd’hui un levier financier majeur (plus de 10 milliards d’euros pendant la période 2007-2012), mais leur impact environnemental demeure limité[3].

Ce dispositif a été complété par la Loi no 92-3 du 3 janvier 1992 avec la mise en place des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux à l’échelle des bassins hydrographiques ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux à l’échelle des sous-bassins[4]. Désormais, ces instruments de planification s’articulent avec, d’une part, les plans de prévention du risque inondation (institués par la Loi no 95-101 du 2 février 1995relative au renforcement de la protection de l’environnement, remplaçant les plans d’exposition au risque d’inondation[5]) et, d’autre part, les documents d’urbanisme, notamment le plan local d’urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT)[6].

La politique française de l’eau est désormais décentralisée et participative, dans la mesure où des « parlements de l’eau » ont été mis en place à l’échelle nationale (comité national de l’eau), des bassins (comité de bassin) et des sous-bassins (commission locale de l’eau, là où il y a un schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Ce système souvent présenté comme un « modèle » par les autorités françaises a contribué à l’évolution de la législation européenne en faveur de la planification. En revanche, il s’est révélé « rigide » aux yeux des élus locaux. Ceux-ci, à la tête de collectivités territoriales dont les compétences n’ont cessé de s’élargir du fait de la décentralisation et du renforcement de la coopération intercommunale (Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions[7], Loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale[8] et lois « Raffarin »[9]), ont préféré expérimenter des politiques de nature contractuelle jugées plus « souples ».

Le contrat occupe, il est vrai, une place croissante en France dans de nombreux domaines (aménagement du territoire, environnement, etc.) depuis les années 70. « Le procédé contractuel connaît dans les sociétés contemporaines un spectaculaire renouveau […], au point d’apparaître comme emblématique de la post-modernité juridique : le contrat illustre pleinement en effet le passage d’un droit de commandement à un droit reposant sur l’accord de volontés », résume Chevallier[10]. Le spectre de la coopération contractuelle entre collectivités publiques s’est étendu : chacun y va désormais de son contrat. De cet usage foisonnant du contrat découle un paysage complexe, où coexistent de vrais et de faux contrats aux yeux de la jurisprudence administrative[11]. Cette situation résulte de l’autonomie des collectivités territoriales, combinée avec une liberté contractuelle de valeur constitutionnelle. L’européanisation des politiques publiques et l’influence anglo-saxonne sur les modes d’actions publiques ont également renforcé l’intérêt des acteurs publics envers les contrats, et ce, notamment dans le secteur de la gestion de l’eau. La dimension contractuelle complète désormais les dimensions réglementaires et financières, plus anciennes, de la politique de l’eau.

Depuis l’émergence des opérations « rivières propres » au début des années 70 (qui désigne des contrats de restauration de cours établis entre l’État et des collectivités volontaires), les dispositifs locaux se sont diversifiés : par exemple, contrat de branche, contrats ruraux, contrats de restauration et d’entretien. Le contrat de rivière compte parmi les dispositifs les plus anciens encore en vigueur. C’est un programme pluriannuel de restauration de rivière, de nappe, de lac ou de baie mené le plus souvent à l’échelle du bassin versant. Ce type de contrat procède du processus de territorialisation qui a marqué l’évolution de la gestion de l’eau en France au cours des trois dernières décennies[12]. L’approche sectorielle et descendante des problèmes d’eau (pollutions, inondations, pénuries, conflits d’usages, disparitions d’espèces aquatiques animales et végétales) a été écartée au profit d’une approche locale dans une double perspective. Il s’agit, d’une part, de favoriser la réappropriation locale des mesures édictées sur le plan national et européen, car c’est toujours là, en définitive, qu’une politique publique se matérialise[13]. Il est question, d’autre part, de faciliter la prise en charge par les acteurs locaux dans l’idée (fausse ?) que le « territoire » (par exemple, bassin de vie ou bassin versant) est le grand intégrateur des politiques sectorielles[14].

Notre article se focalise sur la genèse et la mise en oeuvre des contrats de rivière en France, lesquels ont préfiguré ou, à tout le moins, accompagné le développement de pareils actes de procédure dans le domaine du développement durable. L’émergence d’une nouvelle gouvernance de l’eau semble en effet pour partie subordonnée à la réalisation de tels contrats, et ce, tant en Europe occidentale et en Amérique latine qu’au Québec. Notre article s’articule autour des ressorts des contrats de rivière et autour du rôle joué par ces derniers depuis 30 ans dans l’évolution des politiques locales de l’eau. Le contrat de rivière ne se limite-t-il pas à un passage obligé pour les acteurs locaux désireux d’assurer le financement d’investissements très lourds que la pression réglementaire d’origine communautaire les pousse à faire ? Par exemple, la France a été condamnée le 23 septembre 2004 par la Cour européenne de justice[15] pour manquement à l’application de la Directive « eaux résiduaires urbaines » du 21 mai 1991[16]. Le contrat permet-il au moins de réduire les conflits d’usages grâce à la concertation que la procédure induit ? La question se pose dans la mesure où « les approches volontaires en matière d’environnement relèvent indéniablement d’un processus participatif, porté par les principes issus tant du code de l’environnement que de la Charte constitutionnelle de l’environnement[17] ».

Notre article s’appuie sur une quarantaine d’entretiens réalisés pendant la période 1999-2003 auprès d’acteurs locaux (animateurs de contrats, élus locaux, fonctionnaires, etc.) couplés à des entrevues menées auprès d’experts en 2007 et en 2008 (direction de l’eau, établissements publics territoriaux de bassin, agences de l’eau, etc.). Il s’appuie également sur l’analyse de documents d’évaluation d’instances publiques (comité national d’agrément, conseil général du génie rural des eaux et forêts, etc.). Enfin, il synthétise les éléments sur les contrats de rivière présentés lors du séminaire du GDR 2524 du CNRS « rés-EAU-ville » (2008) sur l’évolution des politiques de l’eau à travers le prisme de la mondialisation et pour partie publiés[18].

1 Une procédure dont l’origine remonte aux années 70

En France, les opérations « rivières propres » devaient permettre d’atteindre les objectifs de qualité sur certaines rivières durant les années 70. L’Europe, déjà, pressait ses membres de se conformer aux directives sur l’eau (les premières directives datent du milieu des années 70). Des dizaines de collectivités ont saisi à ce moment-là l’opportunité de ces opérations pour exécuter des travaux alors jugés prioritaires, à commencer par la lutte contre les pollutions urbaines et industrielles. L’assainissement « conditionne à la fois le développement harmonieux des grandes villes et la protection des rivières et du littoral. Au cours des dernières années, on a mis en service une à deux stations d’épuration par jour. Il faudra accroître encore ce rythme[19] », assure le président Giscard d’Estaing en mars 1981, un mois après la mise en place des contrats de rivière.

D’après la circulaire du 5 février 1981 du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie relative aux contrats de rivière, le Comité interministériel de la qualité de la vie, dans sa séance du 19 mai 1980, « a prévu la possibilité de mettre en place des contrats de rivière destinés à prendre la suite des opérations “rivières propres”[20] ». Ces dernières, lancées au début des années 70, ont été imaginées pour la restauration des cours d’eau laissés à l’abandon, dans le but de mobiliser les riverains et les usagers autour d’un projet collectif. Les opérations « rivières propres » ont été menées par les différents ministères visés, mais à partir d’initiatives locales. Certaines opérations, comme celles du Lot ou du Doubs, ont suscité un réel enthousiasme lors de leur lancement. Le suivi a cependant été difficile, car il s’agissait d’actions de grande envergure, portant sur les fleuves ou des affluents importants[21]. Le contrat de rivière était présenté dans la circulaire comme un moyen de réhabiliter le principe de l’entretien régulier des cours d’eau doublé d’un « instrument de réalisation des cartes départementales d’objectifs de qualité sur certaines rivières[22] ». Ces cartes correspondaient en fait à des schémas d’orientation destinés aux multiples intervenants sur les cours d’eau. Leur élaboration a été généralisée en 1978, devant le constat de la difficulté de mise en oeuvre de la procédure prévue par la première loi sur l’eau de 1964 (art. 3) des décrets d’objectifs de qualité ; des quatre opérations pilotes décidées en 1971, une seule a abouti à un décret (en 1977), soit celle de la Vire.

Ainsi, « à l’échec de la démarche rationnelle des objectifs de qualité inscrite dans la loi de 1964 a répondu la mise en place des contrats de rivières, qui s’inscrivaient dans la logique mutualiste des agences de l’eau[23] ». Créé en 1971, le ministère de l’Environnement voulait sensibiliser les riverains en faveur de la restauration des rivières. Seuls 20 000 km de cours d’eau sont domaniaux pour plus de 200 000 km de cours d’eau privés. L’État ne disposait pas des moyens de médiation pour résoudre les différends locaux ; il ne pouvait en outre s’ériger en gestionnaire exemplaire puisqu’il avait, de son côté, d’énormes difficultés à trouver les ressources financières pour l’entretien des eaux domaniales à sa charge. C’était aussi pour le Ministère l’occasion d’inciter les services déconcentrés des ministères « techniques » de l’Agriculture et de l’Équipement à conduire des opérations d’aménagement causant moins de dommages aux écosystèmes aquatiques que par le passé. Faute de disposer de ses propres services départementaux (les directions régionales de l’environnement n’ont été créées qu’en 1991), le ministère de l’Environnement n’a eu d’autre choix que de s’appuyer sur ces relais administratifs. De manière plus générale, la puissance publique voyait dans ce contrat un moyen de pallier la faiblesse des moyens de contrôle. Les polices spéciales étaient alors mal coordonnées, les bureaux de la police administrative de l’eau jouxtaient ceux qui étaient chargés des travaux dans les locaux des services de l’État, les agents du Conseil supérieur de la pêche se disaient démotivés et les procureurs avaient d’autres priorités.

Enfin, les pouvoirs publics misaient sur les contrats pour optimiser les modes d’intervention des structures intercommunales chargées de l’entretien des rivières : sous la pression des riverains et des agriculteurs, la plupart d’entre elles ont en effet longtemps limité leur action au curage des rivières à la pelle mécanique, d’ accord en cela avec les services de l’État. L’époque était aux remembrements ; or, nombre d’élus ruraux, à la tête des structures intercommunales, étaient agriculteurs[24]. Dans ces conditions, la transformation de ces structures au profit d’organisations tournées vers la gestion intégrée de l’eau était un enjeu de premier ordre que la décentralisation a favorisé[25].

2 La décentralisation et le renforcement de l’intercommunalité favorisent l’émergence des premiers contrats de rivière

Au milieu des années 80, la décentralisation et les importantes responsabilités dévolues aux collectivités locales ont favorisé l’émergence des contrats de rivière.

« À un certain centralisme étatique, mobilisant la ressource au nom de l’intérêt général que nécessitaient la fourniture d’eau aux populations et le développement économique de l’après-guerre, a succédé la prise de conscience de la nature patrimoniale de la gestion des eaux[26]. » La Loi no 82-213, dite loi Deferre, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a posé le principe de la libre administration des collectivités territoriales et a institué le contrôle de légalité a posteriori de leurs actes administratifs. Vingt ans plus tard, la Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité octroyait des compétences supplémentaires aux collectivités[27]. Les régions, comme les communes et les départements avant elles, sont devenues des acteurs à part entière de la politique de l’eau. Les collectivités sont désormais appelées à intervenir dans de multiples domaines (assainissement, adduction en eau potable, lutte contre les inondations, etc.). Pour cela, elles se regroupent dans des structures ad hoc auxquelles elles délèguent leurs compétences sous certaines conditions. En contrepartie, elles cotisent à ces structures selon des clés de répartition adaptées. Dans le cas de la gestion des rivières, la participation des localités à ce type de regroupement varie notamment en fonction du nombre d’habitants, du linéaire de rive et de la superficie visée. La coopération intercommunale a débuté dès 1890 avec la création des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU). Elle n’a cessé de se renforcer depuis. Ces organisations se sont progressivement substituées aux propriétaires-riverains — et à leurs associations — rarement en mesure de répondre à leurs obligations (par exemple, entretien des berges ou curage du lit).

Les communes et leurs groupements ainsi que les conseils généraux et régionaux s’appuient de plus en plus fréquemment sur des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de façon à coordonner leurs actions respectives et à mutualiser leurs moyens. Les EPTB ne concurrencent pas les agences de l’eau, ils en prolongent l’action sur le terrain. La loi sur l’eau de 1964 prévoyait déjà une telle complémentarité[28]. Les avis des syndicats intercommunaux de petite taille chargés de la gestion des rivières sont partagés sur cette évolution : certains craignent de ne plus pouvoir décider eux-mêmes en la matière, tandis que d’autres, très largement majoritaires, reconnaissent que le coût et la technicité que requiert la préparation des contrats de rivière les obligent à se regrouper à un niveau supérieur pour accroître leurs moyens matériels et humains[29]. La solidarité financière de bassin est donc double : d’une part, elle s’exerce à l’échelle des six grands bassins hydrographiques par l’intermédiaire des agences de l’eau ; d’autre part, elle relève d’organisations qui fédèrent à l’échelon local ou du sous-bassin des collectivités volontaires pour mettre en commun leurs moyens sur un ou plusieurs thèmes (traitement des eaux usées, adduction en eau potable, entretien des berges, etc.). Plus locale, la gestion concertée de l’eau n’en est pas moins difficile. Les élus locaux à la tête des structures intercommunales et des EPTB se plaignent des effets pervers de la décentralisation : l’État est accusé de décentraliser sans compenser financièrement l’augmentation des charges qui incombent aux collectivités ; la gestion de l’eau est parfois complètement incohérente parce qu’une ou plusieurs communes refusent d’adhérer aux structures intercommunales pour des raisons financières ou politiques.

3 Des représentants de l’État et des élus locaux occupent des rôles prépondérants à chaque phase du contrat de rivière

Durant les années 80 et 90, les représentants de l’État qui exercent au sein des directions départementales de l’équipement ou de l’agriculture, ou les techniciens des agences de l’eau, sont fréquemment à l’origine des contrats de rivière en s’appuyant habilement sur l’opportunisme stratégique d’élus locaux, qu’ils côtoient alors de manière régulière dans la gestion des affaires publiques. Cependant, ce sont déjà des structures locales (syndicat intercommunal, syndicat mixte, entente interdépartementale, etc.) composées d’ingénieurs et de techniciens et présidées par des élus qui in fine assurent l’animation du contrat de rivière.

Cette animation incarnée par un ou plusieurs « animateurs » (employés de la structure locale) est centrale dans la procédure. Il s’agit de faciliter la concertation entre les parties prenantes et de veiller à leur participation tout au long du contrat (organisation de réunions thématiques et géographiques, information des élus, définition d’actions et établissement de calendriers, bilan d’avancement régulier auprès des partenaires techniques et financiers, lancement des consultations de prestataires, suivi et synthèse des rendus des bureaux d’études techniques, etc.). L’animation du contrat est le fil conducteur du contrat, de la phase d’élaboration jusqu’à son terme.

La phase d’élaboration d’un contrat est l’occasion de susciter la participation du public pour construire une vision partagée de l’eau. Un dossier sommaire justifiant de la nécessité d’un contrat est établi. L’élaboration de ce dossier et sa validation par les partenaires locaux sont coordonnées par la structure locale créée pour l’occasion ou intervenant déjà sur le territoire retenu pour le contrat. Cette structure — communément appelée « structure porteuse » — assure la maîtrise d’ouvrage des études. Elle peut, dans certains cas, assurer également la maîtrise d’ouvrage des travaux, voire la maîtrise d’oeuvre.

Lorsque le dossier sommaire avait reçu l’agrément du Comité national d’agrément (CNA) basé à Paris, le préfet devait désigner un comité de rivière chargé d’élaborer le dossier définitif du contrat de rivière, de nommer les maîtres d’ouvrage et d’exécuter le contrat. Nous verrons que la procédure d’agrément a depuis été modifiée. Le comité de rivière, lui aussi présidé par un élu, regroupe les partenaires du contrat (maires, associations et ainsi de suite) : c’est en théorie une instance de concertation et de décision. Il peut établir un règlement intérieur et s’appuyer sur des commissions géographiques lorsque le périmètre du contrat est vaste[30].

Le dossier de candidature définitif affine le diagnostic du bassin, recense les études complémentaires à réaliser, comprend la liste des opérations envisagées avec une estimation de leurs montants et les modalités d’évaluation des actions. Durant cette phase, le comité de rivière peut, par exemple, organiser des expositions — souvent boudées par le grand public — au sujet des principaux projets à l’étude ou faire la publicité de son action dans des documents ou sur son site web. Dès que le dossier définitif est achevé, le comité de rivière le soumet au comité d’agrément. Si l’agrément est accordé, le contrat signé entre les partenaires et les opérations débutent (construction de stations d’épuration, modernisation d’ouvrages hydrauliques, reconstitution d’une ripisylve, etc.).

Validé en haut lieu, le contrat de rivière est signé à l’échelle locale par les financeurs (agence de l’eau, Conseil général, État, etc.). Le comité de rivière est régulièrement informé par la structure porteuse sur laquelle il s’appuie de l’avancement des travaux les plus importants et, à mi-parcours, il rend compte de la situation au comité d’agrément. À la fin du contrat, un bilan global du contrat est réalisé par la structure locale pour vérifier si les objectifs sont atteints. À ce stade, soit le contrat est renouvelé, soit il est remplacé par un autre dispositif contractuel ou réglementaire, ou aucune autre procédure n’est mise en place.

Selon Huguette Bouchardeau, alors secrétaire d’État à l’environnement, en 1984, « [le contrat de rivière] permet de dégager un effort collectif dont beaucoup peuvent avoir immédiatement conscience. En termes d’efficacité, ce type d’action […] paraît important : non seulement il permet de travailler sur de “l’assez court terme” les contrats qui ont été signés le sont pour 5 ans […] mais aussi les résultats peuvent être directement visualisés par les différents acteurs[31]. »

Les élus locaux sont devenus les principaux artisans des contrats de rivière, car ils jouent un rôle central dans le déroulement du contrat (animation, montage financier). Comme dans le cas des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, leur présence active conditionne la réussite de la démarche[32]. L’État, de son côté, à la recherche d’une doctrine dans le domaine de la prévention du risque inondation, perdant son expertise (consécutivement à la décentralisation)[33] et en proie chaque année à des difficultés budgétaires — qui n’ont pas épargné le ministère de l’Environnement — a eu de la peine à conserver son rang.

L’État joue néanmoins encore un rôle primordial au cours des années 80 et 90. D’une part, ses services et les agences de l’eau incitent les acteurs locaux à (re)prendre en charge la gestion de l’eau. D’autre part, le label « contrat de rivière » suscite l’intérêt des acteurs locaux : toutes les rivières de l’Hexagone ne feront pas l’objet d’un contrat. Aussi le contrat est-il considéré par les acteurs locaux comme un atout en termes d’image, y compris par les pollueurs qui affichent ainsi leur volonté d’améliorer leurs pratiques. L’élaboration du dossier de candidature permet en outre aux structures porteuses de se familiariser avec le vocabulaire technocratique des financeurs — ces derniers peuvent difficilement remettre en cause le financement de projets qui ont déjà été validés par comité d’agrément.

4 Les acteurs locaux se sont eux-mêmes chargés, « à l’usage », de faire du contrat un outil de planification

Il existe deux générations de contrats de rivière (1981-1994 et 1995-2004), car d’importantes modifications ont été apportées à ces programmes en 1993-1994. Des modifications supplémentaires effectuées en 2004 ont renouvelé en partie la procédure d’agrément des contrats.

Le seul territoire auquel il est fait référence dans la circulaire de 1981, outre la rivière, est le département. Ce sont les acteurs locaux familiarisés avec la gestion de l’eau par bassin versant qui se sont eux-mêmes chargés, « à l’usage », de faire du contrat de rivière un outil de planification. Des formes de procédure « planificatrices » existaient déjà mais elles étaient conçues en fonction des préoccupations de chacun des services qui s’intéressaient à la gestion des eaux : schémas d’aménagement des eaux (circulaire de 1978), schémas de vocation piscicole (instruction de 1982), etc. La vision sectorielle de l’eau prévalait au point que des schémas d’aménagement des eaux pouvaient être conçus en ignorant les actions prévues en matière de qualité des eaux[34]. Ce n’est qu’à la fin des années 80 que la Mission d’inspection spécialisée de l’environnement a esquissé les contours des outils de planification de 1992[35]. Ses experts privilégiaient cependant la mise en oeuvre de tels schémas dans le contexte d’une politique départementale de l’eau. Le législateur a finalement tranché en faveur d’une solution plus cohérente sur le plan hydrographique : la loi sur l’eau de 1992 institue les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)[36] qui manquaient à l’échelle des agences de l’eau. Le succès du contrat de rivière a conduit le Ministère à reprendre ce modèle à l’échelon local en instaurant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

En principe, les six SDAGE se déclinent localement en SAGE pour tenir compte des spécificités de chaque sous-bassin. Les SAGE et les contrats de rivière sont complémentaires. D’une part, les SAGE permettent aux acteurs de dire ce qu’ils s’interdisent de faire : c’est la partie réglementaire de la politique territoriale de l’eau. Ils élaborent théoriquement une réglementation propre aux problèmes locaux. D’autre part, les contrats de rivière encouragent les acteurs à exécuter les travaux imposés par la réglementation : c’est la partie incitative et programmatique de la politique de l’eau[37]. L’adoption de la loi sur l’eau de 1992 a paradoxalement renforcé le contrat de rivière en tant qu’outil de planification.

Les lanceurs d’alertes (associations de pêche, de protection de la nature) si souvent présents sur le terrain ont été exclus du jeu. En Bretagne par exemple, le succès des journées de nettoyage, comme celles qui ont réuni 600 jeunes durant l’été 1975 au bord des fleuves côtiers, n’y ont rien changé. Le ministère de l’Environnement a davantage cherché l’adhésion des riverains ou, à défaut, d’organismes se consacrant à l’entretien des cours d’eau. La participation des associations au comité de rivière passe alors, à leurs yeux, pour un maigre lot de consolation, surtout lorsque les associations ont soufflé l’idée d’un contrat à un élu local.

« Le fonctionnement des comités de rivière [lui-même] est dans la plupart des cas empreint de lourdeur et de formalisme. Ces comités sont plus des lieux d’information, de légitimation ou d’enregistrement que de débat[38] . » C’est au sein de groupes de travail qu’ingénieurs des collectivités et de l’État programment les actions des futurs contrats sous l’égide d’un ou deux élus « moteurs ». Le comité de rivière est donc supplanté par des mécanismes officieux organisés selon les besoins[39]. Les contrats de rivière relèvent alors davantage de la programmation financière et technique que de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant[40]. Cependant, quelle autre solution aurait pu raisonnablement remplacer cette procédure ?

5 Le champ d’application des contrats de rivière s’élargit et la procédure d’agrément est décentralisée

Au début des années 90, les contrats ont évolué de manière à permettre aux usagers d’intégrer dans leurs pratiques d’aménagement de nouvelles dispositions législatives concernant, par exemple, la prévention des risques naturels (Loi no 82-600 du 13 juillet 1982[41]). La circulaire du ministre de l’Environnement du 13 mai 1991 relative à l’amélioration de la qualité des eaux littorales a institué les contrats de baie[42]. Puis, dans le prolongement de la seconde loi sur l’eau (1992), les circulaires du ministre de l’Environnement no 93-36 du 22 mars 1993 et no 94-81 du 24 octobre 1994 ont conforté le caractère évolutif des contrats de rivière[43].

Le champ d’application des contrats de rivière s’est élargi. La circulaire de 1981 précisait qu’« il n’[était] pas souhaitable d’en prévoir systématiquement dans chaque département[44] ». Conformément aux circulaires ministérielles du début des années 90, baies, lacs, estuaires, étangs et nappes peuvent maintenant faire l’objet d’un contrat. Entre temps, la gestion de l’eau par bassin versant s’est imposée dans le paysage institutionnel. La procédure d’agrément du contrat de rivière a également été revue. Jusqu’en 2004, le contrat de rivière était soumis à un comité national d’agrément pour obtenir l’aide financière et technique de l’État. Le ministère de l’Écologie a décentralisé la démarche afin d’assurer une meilleure adéquation entre les enjeux locaux et le programme d’actions. Ce sont désormais les comités de bassin qui donnent leur agrément aux contrats. Ces changements ont eu pour effet de réduire le label « contrat de rivière » à sa plus simple expression : les contrats sont victimes de leur succès.

En parallèle, une réorientation technique et financière des contrats de rivière est en chantier. À la suite d’inondations (1987, 1988), l’État a concentré son aide sur la prévention du risque inondation[45]. Les agences de l’eau, quant à elles, apportent toujours leur concours financier à l’amélioration de la qualité des eaux, ainsi qu’à la protection des paysages et des milieux remarquables. Les collectivités participent à la plupart des opérations des contrats de rivières[46]. Leurs contributions varient néanmoins en fonction de leurs propres politiques (tableau 1). La région Rhône-Alpes offrait, par exemple, une aide financière à hauteur de 15 p. 100 du montant total du coût de l’assainissement aux structures intercommunales qui s’engageaient en faveur de la modernisation de leurs systèmes de dépollution des eaux usées, ce qui n’a jamais été le cas de la Bourgogne voisine… Les actions inscrites aux contrats ont donc des financements multiples (État, agence de l’eau, conseil général et conseil régional, fonds européens) qu’il est lourd de porter et complexe de mobiliser simultanément : « Cette tâche est souvent hors de portée des petits maîtres d’ouvrage qui peuvent être aidés par les services de l’État, du Conseil Général ou par la structure porteuse et son animateur[47] ».

Tableau 1

Participation financière des différents partenaires du contrat de la Reyssouze (Ain)*

* Ces données sont compilées par le Syndicat intercommunal de la Reyssouze et de ses affluents (SIAER) : [www.syndicat-reyssouze.fr/] (7 octobre 2010). Voir Alexandre BRUN et Stéphan MARETTE, « Le bilan d’un contrat de rivière : le cas de la Reyssouze », Économie rurale, no 275, mai-juin 2003, p. 30, à la page 43.

Pendant la période 1983-2003, le montant total consacré aux contrats de rivière était de près de 2 milliards d’euros. Cependant, le contrat tel qu’il est mis en oeuvre aujourd’hui reste un outil de coordination technique et financière dans la mesure où il est majoritairement constitué par des programmes préexistants[48] et où chaque financeur subventionne au demeurant ce qu’il a l’habitude de financer. Les sommes versées au titre des contrats ou même leur nombre ne constituent pas, par ailleurs, la garantie de leur efficacité écologique.

6 Le bilan environnemental des contrats de rivière en question

L’évaluation des contrats de rivière est malaisée. Est-il normal que les structures porteuses des contrats de rivière évaluent elles-mêmes leurs contrats en confiant cette mission à un bureau d’études ? En quoi, de surcroît, un taux de réalisation élevé est-il bon si rien n’est prévu pour maintenir en état les ouvrages réalisés durant un contrat ? Les progrès enregistrés en matière de lutte contre les pollutions industrielles sont-ils le fait des délocalisations des industries polluantes dans les pays en développement comme la Chine ou l’Inde où les règles environnementales sont moins contraignantes ou bien sont-ils le fait des contrats de rivière ? Au-delà des problèmes inhérents à l’évaluation des politiques publiques, nos enquêtes réalisées en différents bassins montrent combien les contrats ne modifient que marginalement les pratiques des usagers : l’effet d’aubaine passé, l’intérêt des utilisateurs s’estompe.

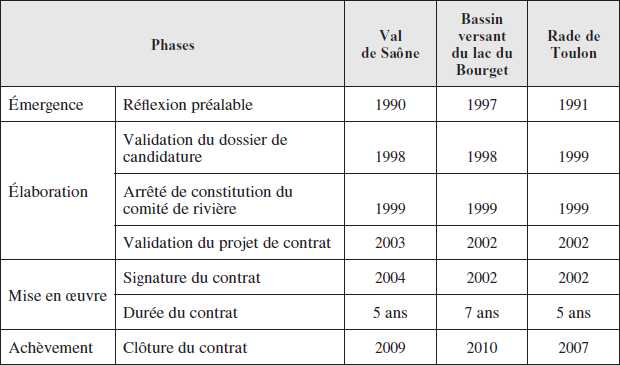

L’état des cours d’eau et des plans d’eau en France reste très inférieur aux objectifs communautaires[49], et ce, y compris en ce qui concerne ceux qui ont fait l’objet d’un ou plusieurs contrats de rivière[50]. De plus, les délais entre études (phase préalable) et réalisations (phase de mise en oeuvre) jettent un discrédit sur l’opérationnalité du contrat (tableau 2).

Tableau 2

Trois contrats de rivière d’envergure : un long processus*

* Ces données sont accessibles en ligne : [www.gesteau.eauFrance.fr/contrats/] (7 octobre 2010).

Plusieurs contrats, parmi les premiers, s’inscrivaient dans le prolongement des opérations « rivières propres ». C’était notamment le cas de la Sèvre Nantaise (18 octobre 1984) qui avait été précédé d’une opération « rivière propre » en 1972. D’autres ont été signés sans avoir fait auparavant l’objet d’une telle opération. C’était, par exemple, le cas de la Thür (14 mai 1983) et du Trieux (23 novembre 1983). Les débuts de ces contrats de rivière étaient prometteurs, car les résultats en matière d’exécution des travaux étaient satisfaisants. Les plus anciens contrats bretons (Trieux, Aven Ster Goz) ont néanmoins été insuffisants, car pour les agriculteurs et pisciculteurs visés les aides publiques en appelaient d’autres[51]. Les contrats n’ont connu un réel succès auprès des maîtres d’ouvrage que depuis le milieu des années 90 en écho au durcissement du droit communautaire de l’eau. La mobilisation intéressée des élus locaux, conscients du coût généré par la réfection d’un réseau d’eau pluvial ou la mise en conformité d’une station d’épuration, y est pour beaucoup. En mai 2008, l’état d’avancement des contrats de rivière en France était le suivant : 85 contrats étaient achevés, 55 contrats signés étaient en cours d’exécution, 58 étaient en cours d’élaboration et 18 étaient susceptibles d’être mis en place durant les prochaines années.

Les contrats de rivière d’envergure, tels que le contrat de vallée inondable de la Saône, celui du lac du Bourget ou de la rade de Toulon, comptent aussi parmi les plus récents. Aucun grand fleuve comme la Seine, par exemple, ne fait toutefois l’objet d’un contrat. Seuls des contrats de fleuves côtiers ont été exécutés (Canche, Scorff, Var, Liane). À l’échelle de la France, la répartition géographique des contrats de rivière est inégale d’un grand bassin à l’autre. Par exemple, le bassin Seine Normandie compte seulement cinq contrats et le bassin Rhin Meuse, sept. Le contraste est également saisissant à l’intérieur d’un même bassin versant. Le bassin Rhône Méditerranée recense 119 contrats où la région Rhône-Alpes concentre à elle seule un tiers des contrats. Le faible nombre de contrats de rivière en Seine Normandie ne doit pas être interprété comme le signe du désintérêt des acteurs locaux envers les contrats : dans ce bassin, d’autres formes de contrats ont été mises en oeuvre par l’agence.

La plupart des grands projets admissibles au titre des contrats relèvent du génie civil et non du génie écologique. Certains contrats de rivière se confondent avec des contrats strictement sectoriels consacrés au traitement des eaux usées ou pluviales. En 1990, sur les 28 contrats de rivière signés, les opérations engagées étaient pour 75 p. 100 des travaux d’assainissement. Le territoire du bassin versant n’est donc pas le grand intégrateur espéré et la mise en conformité des stations d’épuration et des réseaux reste prioritaire aujourd’hui tant elle est coûteuse, moyennant quoi les contrats sont budgétairement déséquilibrés aux dépens d’actions préventives (sauvegarde par acquisition foncière des zones humides, sensibilisation des usagers, etc.). Ce constat est logique puisque la restauration coûte en général moins cher.

Néanmoins, la stratégie des agences de l’eau et la dernière loi sur l’eau font perdurer le problème : « La loi sur l’eau de 2006, en fixant un trop grand nombre de priorités, a contribué à la dispersion des financements. Beaucoup de maîtres d’ouvrage locaux continuent de considérer les agences de l’eau comme des guichets et leurs aides comme un droit de tirage. Plutôt que mener une action préventive en matière d’environnement, les agences continuent de financer certaines actions curatives ou sans impact sur la ressource[52]. »

L’intégration des problématiques agricoles dans les contrats de rivière constitue un autre défi de taille. Elle se limite dans ce cas à d’anecdotiques opérations de sensibilisation. En effet, les agriculteurs sont toujours en position de force : l’épandage des boues de station d’épuration, l’accès au cours d’eau, etc., dépendent d’eux. L’embauche d’un technicien agricole par la structure porteuse pour épauler l’animateur du contrat de rivière, comme c’est le cas dans le bassin de la Veyle (Ain), marque-t-elle un tournant ? L’étude des contrats de rivière Célé (Cantal) et Drôme — Haut Roubion (Drôme) montre par ailleurs que le contrat de rivière concourt à l’amélioration des pratiques agricoles, à condition d’être associé à d’autres instruments d’intervention publique : un SAGE dans le premier cas, un contrat d’agriculture durable dans le second[53]. Toutefois, « cette association n’est pas suffisante en soi : en effet, ce sont, d’une part, la qualité du processus de concertation conduit avec la profession agricole et, d’autre part, la cohérence instrumentale et territoriale du dispositif de mesures proposé qui permettent d’aboutir[54] ». De plus, la démobilisation des agriculteurs due à des facteurs exogènes (crise d’origine climatique, modification des règles d’attribution d’aides, etc.) est toujours possible, même lorsque des résultats encourageants sont obtenus, comme le suggère Benoît[55] au terme de l’analyse d’une opération nommée « Ferti-mieux » menée dans le bassin du Rupt de Mad en Lorraine depuis 1994.

Le bilan écologique des contrats, au total, est discutable : les « effets sur la qualité du milieu sont rarement appréciés de façon précise […] les réalisations des contrats restent une réponse partielle à l’ampleur des problèmes rencontrés[56] ». Les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés sur le devant de la scène européenne : contrats ou pas, l’évolution de la qualité des cours d’eau et des plans d’eau demeure préoccupante. Au renouvellement du contrat il conviendrait de préférer le renforcement des moyens de police et la mise en place d’un SAGE dont la portée juridique est tout autre devant les aménageurs peu scrupuleux[57]. L’État, signataire du contrat, pourrait obliger les organismes subventionnés à prévoir l’après-contrat[58].

De plus, les structures porteuses se professionnalisent petit à petit en s’appuyant sur des animateurs souvent jeunes et issus des filières universitaires généralistes en environnement. Cette professionnalisation recouvre trois enjeux relevant de la conduite d’opération : 1) Comment assurer la pérennisation des emplois créés dans le contexte des contrats de rivière ? 2) Comment élever le niveau de la rémunération du personnel employé au titre du contrat[59] ? 3) Comment attirer des cadres expérimentés issus des secteurs agricoles et de l’aménagement (urbanisme, infrastructures) de façon à combler les évidentes lacunes des équipes responsables des contrats de rivière dans ces domaines et à rapprocher plus systématiquement le contenu programmatique des contrats de rivière et les projets de territoires ?

7 L’engagement des acteurs locaux n’est « que moral »

Le contrat de rivière est désormais présenté par les pouvoirs publics comme « un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant[60] » et un outil privilégié pour atteindre d’ici 2015 les objectifs de « bon état écologique des eaux » que la France s’est fixée dans le contexte du Grenelle de l’Environnement (2007), à la suite de la transposition en droit interne de la directive-cadre sur l’eau (2004, 2006)[61]. Les modifications apportées au contrat de rivière au gré des circulaires n’ont toutefois pas levé l’ambiguïté juridique qui le singularise. Cela joue curieusement en sa faveur puisque, aux yeux des acteurs locaux, leur engagement n’est « que moral ». La présence seule d’un contrat de rivière n’a pas de portée réglementaire.

Le contrat de rivière est encore signé entre les préfet(s) de département, l’agence ou les agences de l’eau et les collectivités locales. Des entreprises et des associations sont parfois signataires. Sur le plan juridique, le contrat de rivière comporte classiquement des engagements liant les diverses parties qui le contractent librement. L’engagement des partenaires est varié (aspects techniques, financiers, administratifs). Pour Philippe Billet, les contrats de rivière s’apparentent à des gentlemen’s agreements plutôt qu’à des actes assortis d’effets juridiques propres. La principale responsabilité incombe à la structure chargée du contrat de rivière pour le compte des collectivités du bassin versant. Celle-ci s’engage à assurer la direction du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires, le secrétariat technique et administratif du comité de rivière, l’élaboration et le suivi des tableaux de bord des opérations du contrat et l’appui aux maîtres d’ouvrage pour les demandes de subventions. La signature d’un contrat de rivière n’est donc pas, pourtant, un acte anodin.

L’examen du contenu de certains contrats de rivière — en particulier « Thore-Algout » signé le 8 août 1995 — et la position adoptée par le Tribunal administratif de Lyon infirment l’hypothèse selon laquelle le contrat de rivière ne serait pas dénué d’effets juridiques[62]. Le jugement, plus récent, du Tribunal administratif de Bordeaux souligne toutefois que ce type de contrat « n’emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu’il prévoit, ses objectifs ne pouvant être réalisés que dans le respect des réglementations applicables aux actions au travers desquelles ils se déclinent ; qu’ainsi, le contrat de rivière ne produit par lui-même aucun effet juridique suffisant pour justifier que la décision de le signer puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir[63] ». Le juge observe également que la procédure n’est prévue que par circulaire. Or, les circulaires n’ont vocation qu’à véhiculer des instructions des ministères aux administrations et ne produisent aucun effet sur les tiers. Quid de l’inapplication du contrat ? Au niveau européen, « [l]es textes communautaires imposent un véritable statut de contrat aux démarches qualifiées de contractuelles, afin notamment de mieux identifier les responsabilités de chaque partenaire. Les engagements pris par les cocontractants étant précisément énoncés, la logique du contrat [conduit à préciser les sanctions qui seront imposées aux fautifs][64] ».

Si le contrat de rivière n’a pas de portée juridique, il peut être largement repris par des instruments juridiques qui, eux, ont une force juridique reconnue. Par exemple, les prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (au titre de l’article L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement) prennent en considération des dispositions des contrats de rivière. Ainsi, dans une circulaire, le ministre de l’Écologie demande aux préfets de tenir compte du milieu récepteur pour fixer les valeurs limites d’émission de ces installations, en se référant aux « contraintes locales » telles que, notamment, les actions éventuelles de reconquête du milieu s’appuyant sur des dispositions réglementaires ou non réglementaires[65].

Selon le principe de la « compatibilité », les dispositions des contrats de rivière peuvent également être reprises par les SAGE, dont la loi sur l’eau de 2006 change la portée juridique. Pour mémoire, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du SAGE doit être respecté par toute décision prise dans le domaine de l’eau dans son territoire d’application (art. L. 212-5-2 CE). Les documents d’urbanisme, tels que les SCOT et les PLU, doivent également être compatibles avec le SAGE (articles L. 122-1 et L. 123-1 du Code de l’urbanisme).

Dans le cas français donc, les contrats ne semblent pas avoir de directement de valeur contraignante ; ils servent cependant parfois de directive pour la programmation et l’action réglementaire ultérieure. Ainsi, comme le résume Billet, « on aboutit alors à un paradoxe : l’autorité administrative qui peut juridiquement contraindre par des mesures de police, préfère le contrat qui ne lui permet en définitive pas d’imposer et se retrouve, elle seule, tenue par ses engagements contractuels en raison d’une requalification du contrat[66] ».

Au fond, le contrat — qui peut aussi s’articuler autour d’autres approches volontaires — devrait permettre aux maîtres d’ouvrage de bénéficier d’aides substantielles pour des programmes allant bien au-delà de ce qu’impose la règle (retour à la logique du « label »). En faire un outil de rattrapage dans le secteur de l’assainissement en limite l’intérêt. Les dispositions financières incitatives des agences de l’eau suffisent en principe à répondre aux besoins. Autrement dit, le contrat devrait aller plus loin que la simple mise en application des règles déjà obligatoires. Le détournement observé du contrat renvoie à chacun des signataires (collectivités territoriales, État, agences de l’eau, chambres d’agriculture, etc.) et nous incite à leur poser la question suivante : « Que faites-vous dans le contrat que vous n’auriez pas fait volontairement ou non sans le contrat ? »

Dans le cas du Québec, la Politique nationale de l’eau (adoptée en 2002)[67] octroie aux organismes de bassin le mandat de mettre en oeuvre des plans directeurs de l’eau (PDE), puis des contrats de bassin. Le contrat de bassin est le volet opérationnel du PDE. Il englobe, comme le contrat français, une grande variété d’actions allant du traitement des boues piscicoles par marais artificiels à la restauration de bandes riveraines, en passant par la modernisation de digues anticrues. Le ministère de l’Environnement du Québec l’a présenté en 2002 comme une convention dans laquelle sont consignées les actions des parties qui désirent s’engager — selon leur propre volonté, leurs droits ou leurs responsabilités — dans la protection, la restauration ou la mise en valeur du bassin. Il comprend les détails des actions à entreprendre, le coût, les noms des maîtres d’oeuvre et un échéancier. Un contrat peut a priori ne comprendre qu’une action contrairement au contrat « à la française ».

Depuis 2004, certains de ces contrats de bassin peuvent prendre la forme de simples protocoles d’entente. Cependant, lorsque les actions des PDE s’y prêtent, ils peuvent également être des contrats en bonne et due forme, conclus entre deux ou plusieurs parties, et donc avoir une valeur juridique[68]. Les organisations de bassin jouent un rôle central à l’échelle de la planification territoriale au même titre que les « structures porteuses » en France, mais leurs moyens techniques sont limités faute d’argent et leur statut d’association semble être en inadéquation avec les enjeux.

Conclusion

Comme le note la Cour des comptes, « [la directive-cadre] sur l’eau de 2000 impose aux États membres d’atteindre un “bon état des eaux” [d’ici 2015 ou au plus tard 2027]. L’obligation de résultat issue de [la directive-cadre] marque une forme de rupture dans la politique de l’eau[69]. » Ainsi, au niveau local, l’objectif n’est plus de garantir la paix sociale dans tel ou tel bassin versant en injectant de l’argent public vers les territoires, mais de répondre aux exigences communautaires dans le domaine de l’eau en s’appuyant sur eux.

Dans cette perspective, les contrats de rivière permettent une coordination des études et des travaux au terme d’un processus (souvent très long) de concertation. L’animation des contrats, qui revient aux structures locales, joue un rôle important durant ce processus. Ce faisant, ce modèle de politique publique « par le bas » a pour avantage de répondre au souci des autorités européennes de favoriser la participation du public, ou à tout le moins des parties prenantes (villes, départements, régions, agences de l’eau, services de l’État, associations, chambres consulaires, etc.).

Ainsi, l’État est à l’origine des contrats de rivière, mais leur réussite dépend désormais des élus locaux, devenus les maîtres d’oeuvre de la politique de l’eau depuis la décentralisation et le renforcement de la coopération intercommunale. Le désengagement progressif de l’État a toutefois des limites : c’est, par exemple, à l’État de pallier le caractère insuffisamment répressif de la police de l’eau.

Le succès des contrats de rivière auprès des acteurs locaux masque mal les gains environnementaux inférieurs aux objectifs affichés par les pouvoirs publics, notamment pour les bassins versants agricoles. À notre avis, le contrat de rivière ne peut ni ne doit se substituer aux outils classiques de régulation (police, incitation financière) : c’est théoriquement un « plus ».

Parties annexes

Note biographique

Alexandre Brun

Géographe, maître de conférences à l’Université Paul Valéry Montpellier III ; membre de l’unité mixte de recherche ART-DEV, chercheur associé au Groupement de recherche (GDR) 2524 du CNRS « Res-Eau-Ville », chercheur invité au Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) à l’Université Laval.

Notes

-

[1]

Loi no 64-1245 du 16 déc. 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, J.O. 18 déc. 1964, p. 11258 (ci-après « Loi sur l’eau de 1964 »).

-

[2]

Décret no 66-700 du 14 sept. 1966 relatif aux agences financières de bassincréées par l’article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, J.O. 23 sept. 1966, p. 8380. Les zones couvertes par chacune des six agences ne correspondent pas exactement à des bassins versants. C’est, par exemple, le cas de l’agence « Loire-Bretagne » qui regroupe le bassin versant de la Loire et ceux des fleuves côtiers bretons. À l’époque, les pouvoirs publics cherchaient un compromis entre cohérence hydrographique et périmètres suffisamment peuplés afin de ne pas multiplier les agences.

-

[3]

France, Cour des comptes, Le rapport public annuel. Synthèses, février 2010, p. 47, [En ligne], [www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/Syntheses/Synthese-RPA-2010.pdf] (28 mai 2010).

-

[4]

Loi no 92-3 du 3 janv. 1992 sur l’eau, J.O. 4 janv. 1992, p. 187, art. 3 (ci-après « loi sur l’eau de 1992 »).

-

[5]

Loi no 95-101 du 2 févr. 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, J.O. 3 févr. 1995, p. 1840 et rectif. J.O. 21 févr. 1995, p. 2755, art. 19.

-

[6]

La Loi no 2000-1208 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, J.O. 14 déc. 2000, p. 19777, et la Loi no 2003-590 du 2 juill. 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, J.O. 3 juill. 2003, p. 11176, ont du reste modifié en profondeur les outils de la planification réglementaire, introduisant la possibilité d’élaborer, à l’échelle du bassin de vie, les schémas de cohérence territoriale et, à l’échelle communale, les PLU et les cartes communales. Ces documents sont destinés à remplacer les schémas directeurs et les plans d’occupation des sols institués en 1967.

-

[7]

Loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, J.O. 3 mars 1982, p. 730.

-

[8]

Loi no 99-586 du 12 juill. 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, J.O. 13 juill. 1999, p. 10361.

-

[9]

Le gouvernement a récemment adopté l’Acte II de la décentralisation : d’abord, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République étend les responsabilités des collectivités et leur reconnaît notamment un droit à expérimentation tout en renforçant leur autonomie financière (Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, J.O. 29 mars 2003, p. 5568); ensuite, la Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, J.O. 17 août 2004, p. 14545, énumère les nouvelles compétences transférées par l’État aux collectivités locales selon chaque type de collectivité ; enfin, elle définit les principes permettant la compensation financière des différents transferts de compétences.

-

[10]

Jacques Chevallier, L’État post-moderne, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 2004, p. 121.

-

[11]

France,Conseil d’État, Rapport public 2008. Jurisprudence et avis de 2007. Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, coll. « Études et documents du Conseil d’État, no 59 », Paris, La Documentation française, 2008, p. 105 et 126.

-

[12]

Alexandre Brun, Les politiques territoriales de l’eau en France. Le cas des contrats de rivière dans le bassin versant de la Saône, thèse de doctorat, Paris, Institut national agronomique Paris-Grignon, 2003 ; Stéphane Ghiotti, Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France, Paris, CNRS Éditions, 2007.

-

[13]

François Constantin, « Identifier les politiques. Difficultés d’institutionnalisation d’un secteur ou transversalité de l’objet environnement », dans Didier Renard, Jacques Caillosse et Denys DeBéchillon (dir.), L’analyse des politiques publiques aux prises avec le droit, coll. « Droit et société », Paris, L.G.D.J., 2000, p. 207.

-

[14]

Voir Patrick Le Galès, « Étudier les politiques. Les politiques locales et la recomposition de l’action publique », dans D. Renard, J. Caillosse et D. DeBéchillon (dir.), préc., note 13, p. 285.

-

[15]

Commission c. République française, Affaire C-280/02, 23 septembre 2004, [2004] Rec. C.E. I-08573 (CJCE).

-

[16]

CE, Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1994 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, [1991] J.O. L 135/40.

-

[17]

Philippe Billet, « Les approches volontaires et les principes du droit de l’environnement », dans Nathalie Hervé-Fournereau (dir.), Les approches volontaires et le droit de l’environnement, Actes du colloque organisé par l’Institut de l’Ouest « Droit et Europe », le Centre de recherches européennes de Rennes et le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, tenu à Rennes les 8 et 9 mars 2007, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 97, à la page 97.

-

[18]

Graciela Schneier-Madanes (dir.), L’eau mondialisée. La gouvernance en question, Paris, La Découverte, 2010.

-

[19]

Cet extrait provient d’une entrevue de Valéry Giscard d’Estaing, président de la République française : URBAPRESS, « Les problèmes du cadre de vie rural et urbain », Paris, Palais de l’Élysée, 24 mars 1981 (campagne électorale pour l’élection présidentielle 1981), [En ligne], [discours.vie-publique.fr/notices/817004200.html] (29 mai 2010).

-

[20]

Circulaire du 5 févr. 1981 relative à la création des contrats de rivière, p. 1, [En ligne], [www.gesteau.eaufrance.fr/documentation/doc/Circulaire_contratriviere_19810205.pdf] (28 mai 2010).

-

[21]

Thierry Chambolle, « Les contrats de rivière », Aménagement et Nature, no 77, 1985, p. 1.

-

[22]

Circulaire du 5 févr. 1981 relative à la création des contrats de rivière, préc., note 20, p. 1.

-

[23]

Bernard Barraqué, « Le ministère de l’Environnement et les agences de l’eau », dans Pierre Lascoumes (dir.), Instituer l’environnement. Vingt-cinq ans d’administration de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 103, à la page 104.

-

[24]

Le « remembrement » désigne le regroupement de parcelles de terrain pour accroître la productivité des exploitations agricoles (Loi no 60-706 du 21 juill. 1960 portant loi de finances rectificative pour 1960 (régularisation et orientation des marchés agricoles), J.O. 22 juil. 1960, p. 6718). Les remembrements ont provoqué des perturbations des écosystèmes aquatiques, fortement dénoncées à mesure que montaient les préoccupations environnementales.

-

[25]

Association Rivière Rhône-Aples, Analyse des compétences et du statut juridique des structures porteuses de contrats de rivière et de SAGE en Rhône-Alpes, Cahier technique no 1, décembre 2006, [En ligne], [www.riviererhonealpes.org/fichiers/cahiers/%5B14%5DCT_Stuctures_petit1.pdf] (28 mai 2010).

-

[26]

Liliane Duport, « Gestion de l’eau et décentralisation », Aménagement et Nature, no 78, printemps 1985, p. 16, à la page 17.

-

[27]

Loi no 2002-276 du 27 févr. 2002 relative à la démocratie de proximité, J.O. 28 févr. 2002, p. 3808 et rectif. J.O. 24 déc. 2002, p. 21500.

-

[28]

Guy Pustelnik, « Les établissements publics territoriaux de bassin, pivots de l’action territoriale pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants. Premiers retours d’expérience », Revue des sciences de l’eau, vol. 21, no 2, 2008, p. 199.

-

[29]

A. Brun, préc., note 12.

-

[30]

France, Comité national d’agrément des contrats de rivière et de baie,Contrats de rivière et de baie, procédure et démarche, octobre 2003, page 5. Le comité de rivière n’a pas de personnalité morale ni de finances en propre. Il lui faut donc l’appui d’une « structure porteuse » pour assurer l’animation du contrat de rivière. Dans le cas du contrat de rivière Loue (Jura) par exemple, le syndicat mixte Saône Doubs a été la « structure porteuse » durant la phase d’élaboration du contrat (1999-2003), puis cela a été au tour du syndicat mixte de la Loue durant la phase de mise en oeuvre (2004-2011) : [En ligne], [www.contratriviereloue.org] (31 mai 2010).

-

[31]

Huguette Bouchardeau, Secrétaire d’État à l’environnement et à la qualité de vie, Déclaration, « La politique dans le domaine de l’eau et la convention avec la CGE », Visite au Centre de recherche de la Compagnie générale des eaux, Paris, 19 juin 1984, [En ligne], [discours.vie-publique.fr/notices/853046100.html] (31 mai 2010).

-

[32]

France, Ministère de l’Environnement,Donnez-moi de la bonne politique et je vous donnerai de la bonne eau… Rapport sur la mise en place des commissions locales de l’eau, par Bruno Latour et Jean-Pierre Le Bourhis, Service de la recherche et des affaires économiques, Paris, Centre de sociologie de l’innovation / École nationale supérieure des mines de Paris, 1995.

-

[33]

Cf. Atelier Aménageurs Chercheurs Eau >< Aménagement, Université Paris 1 Sorbonne, 6 et 7 avril 2010, [En ligne], [www.partenariat-francais-eau.fr/IMG/pdf_IDEAUX_Atelier_AmenageursChercheurs_67Avril2010.pdf] (1er juin 2010).

-

[34]

L. Duport, préc., note 26.

-

[35]

France, Conseil général des ponts et chaussées, Bilan des opérations « contrats de rivières », par Jean de Chancel, Germain Leynaud et Pierre Malaval, rapport no 88-422, Paris, Conseil général des ponts et chaussées, 1989.

-

[36]

C’est un choix français que d’avoir calé les districts hydrographiques pour des raisons politiques sur le territoire des agences de l’eau (territoire du SDAGE). Initialement, les districts (appellations d’origine communautaire) étaient affectés sur de véritables bassins hydrographiques au sens géographique du terme. Ils sont devenus des entités administratives.

-

[37]

Alexandre Brun et Frédéric Lasserre (dir.), Politiques de l’eau : grands principes et réalités locales, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006.

-

[38]

France, Comité national d’agrément des contrats de rivière et de baie, Compte rendu de réunion du 14 octobre 1999 et Annexe référencéeno 1998-0018-01, page 4 de l’annexe.

-

[39]

Dans ce système de décision, les animateurs des contrats de rivière ont su s’adapter pour faire valoir leur avis auprès des décideurs. Par exemple, certains animateurs aident les associations de protection de la nature à formaliser leurs revendications et s’appuient par la suite sur celles-ci pour sensibiliser « leurs » élus.

-

[40]

Bernard Drobenko, « Les contrats de rivière et le droit communautaire de l’eau », Revue européenne de droit de l’environnement 2004.4.383.

-

[41]

Loi no 82-600 du 13 juill. 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, J.O. 14 juill. 1982, p. 2242.

-

[42]

Circulaire no 91-73 du 13 mai 1993 relative à l’amélioration de la qualité des eaux littorales et à la participation de l’État aux contrats de baie, B.O. du ministère chargé de l’Équipement no 91/33, p. 50 (non parue au J.O.).

-

[43]

Circulaire no 93-36 du 22 mars 1993 relative à l’incidence des nouveaux outils de planification institués par la loi no 92-3 du 3 janv. 1992 sur l’eau, sur la procédure relative aux contrats de rivière ou de baie (non parue au J.O.) ; Circulaire no 94-81 du 24 oct. 1994 relative au plan décennal de restauration et d’entretien des rivières – Appel aux contrats de rivière (non parue au J.O.). Ces deux circulaires ont été abrogées par la Circulaire ministérielle no 3 du 30 janv. 2004 relative aux contrats de rivière et de baie, B.O. du ministère chargé de la Protection de l’environnement no 2004/5, p. 31 (non parue au J.O.).

-

[44]

Circulaire du 5 févr. 1981 relative à la création des contrats de rivière, préc., note 20, p. 3.

-

[45]

France, Comité national d’agrément des contrats de rivière et de baie, préc., note 38.

-

[46]

France, Conseil général du génie rural des eaux et forêts, Évaluation de la politique des contrats de rivières et de baies, 8 septembre 1999, préc., note 38, p.1.

-

[47]

France, Comité national d’agrément des contrats de rivière et de baie, préc., note 38, p. 4 de l’annexe.

-

[48]

France, Cour des comptes,La préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne. Synthèse, rapport public particulier, Paris, Cour des Comptes, février 2002, p. 29, [En ligne], [www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/Syntheses/SynthesePreservationRessourceEnEau.pdf] (28 mai 2010).

-

[49]

Il faut faire attention toutefois de ne pas se méprendre : les objectifs de qualité sont fixés pour chaque pays de l’Union Européenne et de façon très hétérogène.

-

[50]

Institut français de l’environnement (IFEN), L’environnement en France. Édition 2006, par Bruno Trégouët (dir.) et autres, Les synthèses de l’IFEN, Orléans, IFEN, octobre 2006, [En ligne], [www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/ree2006_corrige_01.pdf] (28 mai 2010).

-

[51]

France, Conseil général des ponts et chaussées, préc., note 35.

-

[52]

France, Cour des comptes, préc., note 3, chap. 25 : « Les instruments de la gestion durable de l’eau », p. 47 et 48.

-

[53]

Sophie Allain, « Contrats de rivière et agriculture : quel pouvoir incitatif et quelle effica-cité environnementale ? », Revue européenne de droit de l’environnement 2004.4.401.

-

[54]

Id., 412.

-

[55]

Marc Benoît, « Des nitrates sous contrôle », La Recherche, no 421, juillet 2008, p. 44.

-

[56]

Comité national d’agrément des contrats de rivière et de baie, préc., note 38, p. 5 de l’annexe.

-

[57]

Arnault Comiti, « Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) : une portée juridique à ne pas sous-estimer », Environnement et technique, no 272, décembre 2007, p. 67.

-

[58]

L’État pourrait obliger les bénéficiaires du contrat de rivière à prévoir d’une part, le financement de la surveillance des ouvrages d’art et, d’autre part, la pérennisation des postes de technicien de rivière et d’animateur. France, Conseil général du génie des eaux et forêts, préc., note 46.

-

[59]

Leurs salaires mensuels nets oscillent entre 1 500 à 2 500 euros en France (2007). Ces rémunérations sont faibles par rapport aux missions et aux diplômes qui sont les leurs.

-

[60]

Eaufrance, le portail de l’eau, « Contrats de milieux », [En ligne], [www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique24&id_article=87] (28 mai 2010).

-

[61]

CE, Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, [2000] J.O. L 327/1 ; Loi no 2004-338 du 21 avr. 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, J.O. 22 avr. 2004, p. 7327 ; Loi no 2006-1772 du 30 déc. 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, J.O. 31 déc. 2006, p. 20285 et rectif. J.O. 20 janv. 2007, p. 1201 (ci-après « loi sur l’eau de 2006 »). La directive du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands bassins hydrographiques. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux douces, côtières et souterraines : [En ligne], [www.developpement-durable.gouv.fr] (28 mai 2010).

-

[62]

Axel Gosseries avec la collaboration d’Étienne Orban de Xivry, « Les contrats de rivière », Aménagement. Environnement, vol. 21, 1997, p. 64, [En ligne], [www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Contrats_de_riviere.pdf] (1er juin 2010). Le tribunal a jugé que le contrat de rivière Ardèche claire avait « un caractère de directive pour l’administration ; que, dans ces conditions, le préfet, pour apprécier l’impact des rejets provenant de la distillerie sur cette rivière, devait tenir compte de la particularité de cette situation » : Trib. adm. Lyon, 10 déc. 1989, FRAPNA, R.J.E. 1990.1.119, concl. Fontbonne.

-

[63]

Trib. adm. Bordeaux, 7 nov. 2006, Association des propriétaires et riverains exploitants agricoles de la Dordogne et autres, considérant no 3, [En ligne], [www.tribunal-administratif.fr/ta-caa/media/document//0301268.pdf] (1er juin 2010).

-

[64]

B. Drobenko, préc., note 40, 397.

-

[65]

Circulaire du 30 nov. 2007 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565, B.O.M.E.D.D. 2008/2 (non parue au J.O.).

-

[66]

P. Billet, préc., note 17, à la page 108.

-

[67]

Québec, Ministère de l’Environnement, L’eau. La vie. L’avenir. Politique nationale de l’eau, Québec, Les Publications du Québec, 2002, [En ligne], [www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politique-integral.pdf] (1er juin 2010).

-

[68]

Catherine Choquette, « Le contrat de bassin : un outil de gestion à géométrie variable », dans Catherine Choquette et Alain Létourneau (dir.), Vers une gouvernance de l’eau au Québec, Québec, MultiMondes, 2008, p. 281.

-

[69]

Cour des comptes, préc., note 3, chap. 25, p. 47.

Liste des figures

Liste des tableaux

Tableau 1

Participation financière des différents partenaires du contrat de la Reyssouze (Ain)*

* Ces données sont compilées par le Syndicat intercommunal de la Reyssouze et de ses affluents (SIAER) : [www.syndicat-reyssouze.fr/] (7 octobre 2010). Voir Alexandre BRUN et Stéphan MARETTE, « Le bilan d’un contrat de rivière : le cas de la Reyssouze », Économie rurale, no 275, mai-juin 2003, p. 30, à la page 43.

Tableau 2

Trois contrats de rivière d’envergure : un long processus*

* Ces données sont accessibles en ligne : [www.gesteau.eauFrance.fr/contrats/] (7 octobre 2010).