Résumés

Résumé

De 1923 à 1931, les éditions Édouard Garand publient la première collection de romans populaires destinés au public canadien-français. Aux côtés de Mme A. B. Lacerte, la figure de proue du genre sentimental de cette maison, six femmes produisent des oeuvres exploitant ce filon dans la collection « Le Roman canadien ». Parus hors collection, les romans Autour d’un nom de Mme Théry et L’homme à la physionomie macabre de Moïsette Olier doivent aussi être pris en compte dans l’inventaire complet de la littérature sentimentale chez Édouard Garand. Trois grands archétypes d’héroïnes se dégagent de ce corpus : l’orpheline, la fille d’habitant et la mondaine frivole. Ces figures sont intimement associées à l’argent, soulignant l’importance de l’aspect économique des unions conjugales mises en scène par la fiction populaire, où l’amour et la raison ne s’opposent pas, et apparaissent même intrinsèquement liés.

Abstract

From 1923 to 1931, the Éditions Édouard Garand published the first collection of popular novels intended for the French-Canadian public. Next to Mrs. A. B. Lacerte, the figurehead of the publishing house’s sentimental genre, six women produce works exploiting this vein in the collection “Le Roman canadien.” Brought out apart from this collection, the novels Autour d’un nom by Mrs. Théry and L’homme à la physionomie macabre by Moïsette Olier must be taken into account in the complete inventory of sentimental literature at Édouard Garand’s. Three main archetypes of sentimental novel heroines emerge from this corpus : the orphan, the French-Canadian daughter and the frivolous socialite. These figures are intimately associated with money, underlining the importance of the economic aspect of the marital unions staged by popular fiction, where love and reason are not opposed, and even appear intrinsically linked.

Corps de l’article

De 1923 à 1933, les éditions Édouard Garand publient la première gamme de romans populaires spécifiquement destinés au public canadien-français[1]. Vendues au bas prix de vingt-cinq sous chacune, ces oeuvres, pour la plupart regroupées dans la collection « Le Roman canadien »[2], visent principalement les ouvriers, les femmes au foyer et les écoliers, en leur proposant des romans aux intrigues policières, historiques ou sentimentales, riches en rebondissements et en péripéties de toutes sortes.

Au cours des dernières années, la connaissance des éditions Édouard Garand s’est considérablement enrichie grâce à plusieurs études en histoire du livre et de l’imprimé[3]. En dépouillant le catalogue de l’éditeur, les chercheurs et les chercheuses ont classé la production romanesque de la maison d’édition en fonction des trois auteurs phares de la collection « Le Roman canadien », ce que résume Claude-Marie Gagnon :

[L]a veine sentimentale est exploitée par madame A. B. Lacerte, dont les oeuvres sont destinées explicitement à l’usage des jeunes filles et des femmes, tandis que leurs pères, frères, époux ou fils se délectent des récits historiques de Jean Féron (pseudonyme de Joseph-Marc-Octave Lebel). Ubald Paquin écrit des romans psychologiques destinés aux deux sexes[4].

Alors que les romans historiques de Jean Féron et les intrigues d’Ubald Paquin ont fait l’objet de quelques études ponctuelles, le sous-genre sentimental n’a, lui, que très peu intéressé la critique. Les éditions Édouard Garand sont pourtant la première maison d’édition canadienne-française à publier de la littérature sentimentale locale[5], écrite par des Canadiennes pour le bénéfice des Canadiennes, pourrait-on dire en paraphrasant et en déplaçant quelque peu le propos du célèbre mantra publicitaire de Garand[6]. Aux côtés de Madame A. B. Lacerte[7], six femmes assurent en effet la publication des oeuvres exploitant ce filon dans la collection « Le Roman canadien » : Andrée Jarret[8], Madame Elphège Croff [9], Madame Graveline[10], Azilia Rochefort, L. Dubois McCabe[11], et Jacqueline Auger qui se cache dernière le pseudonyme masculin Guy Nemer. Publiés hors collection, les romans Autour d’un nom (1926) de Madame Théry[12] et L’homme à la physionomie macabre (1927) de Moïsette Olier[13] s’inscrivent aussi dans la veine sentimentale.

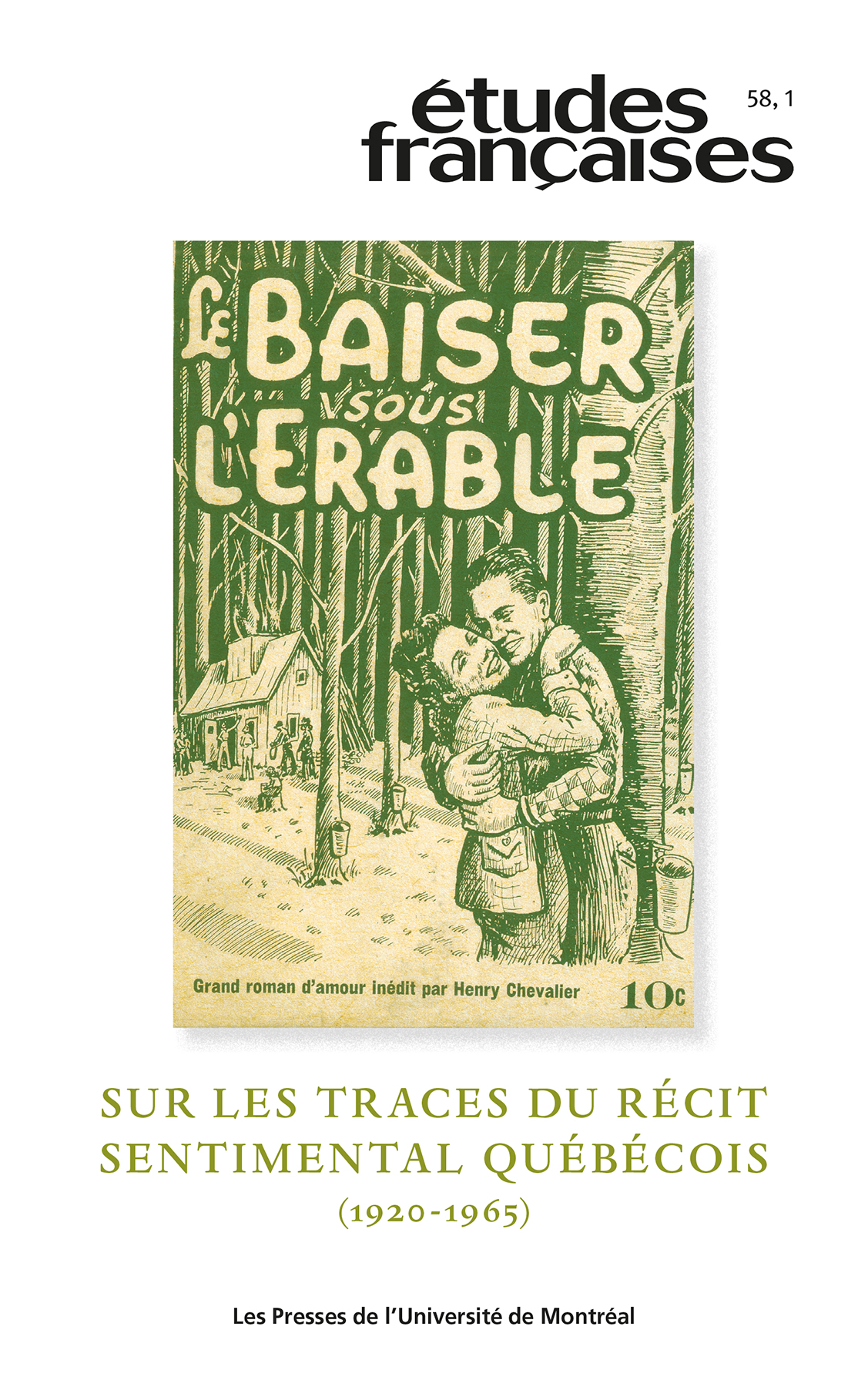

Albert Fournier, couverture de Madame Elphège Croff [Marie-Anne Perreault], L’enjôleuse, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1928.

L’étude de la production romanesque de ces autrices s’avère essentielle pour comprendre la manière dont s’est institué le genre sentimental au Québec, puisque cette production constitue l’un de ses premiers jalons historiques. Elle permet aussi de réfléchir à l’intrication du genre romanesque sentimental au modèle romanesque priorisé par les éditions Édouard Garand. Les romans sentimentaux publiés par cette maison visent en effet explicitement l’éducation morale des jeunes filles : l’expression des sentiments y est presque toujours subordonnée à la mise en scène d’une leçon pour les lectrices. À ce titre, ces oeuvres s’arriment à la ligne éditoriale des éditions Édouard Garand qui se jugent investies d’une mission d’éducation populaire et qui entendent fournir au peuple une littérature saine et morale, à la lecture de laquelle les jeunes filles pourront s’adonner sans crainte.

Ces romans sentimentaux relaient ainsi une vision plutôt conservatrice du rôle des femmes, rendue explicite dans les pages du supplément « La vie canadienne » publié à partir de 1925 à la suite des oeuvres de la collection « Le Roman canadien »[14]. Les chroniques sur la condition féminine qui y paraissent, souvent sexistes, relaient le discours « typique d’une idéologie de conservation qui s’éloigne peu à peu du réel et ignore les premières contestations. La revue [“La vie canadienne”] condamne explicitement tout ce qui pourrait détourner la femme de sa “vocation”[15]. » Cette vocation est évidemment celle de la bonne épouse[16] et les romans sentimentaux publiés par les éditions Édouard Garand reposent, de fait, sur la question du mariage[17]. La maison d’édition se prononce aussi en faveur d’un nationalisme économique fort, exhortant les Canadiens français à s’emparer des industries pour reprendre le contrôle de l’économie de la province. Les femmes ont un rôle à jouer dans cette reprise du pouvoir économique, mais ce rôle ne peut se réaliser dans la sphère publique dont elles sont plus ou moins exclues selon l’idéologie conservatrice prônée par la maison d’édition. L’institution du mariage, qui a également des fondements économiques, représente alors la voie royale pour les protagonistes féminins des romans sentimentaux puisqu’elle scelle leurs destins amoureux et économique.

Albert Fournier, couverture de Madame Graveline, Le triomphe de l’amour, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1929.

Si l’on s’attache aux personnages féminins mis en scène dans ces oeuvres, il est possible d’identifier trois grands archétypes parmi les héroïnes du roman sentimental chez Garand : l’orpheline, la fille d’habitant et la mondaine frivole. Ces figures sont intimement liées à l’argent – la première n’en a pas, la deuxième est subordonnée à la valeur de sa dot, la troisième dilapide ses fonds –, ce qui souligne l’importance centrale de la dimension économique des unions amoureuses mises en scène par la fiction populaire canadienne-française, au détriment, parfois, de l’expression d’un romantisme ou d’un sentimentalisme attendu dans ce type d’oeuvres. J’entends suivre le parcours amoureux et économique des femmes qui sont mises en scène dans le roman sentimental des éditions Édouard Garand, avec le double objectif d’étudier la typologie des héroïnes des romans d’amour publiés par cet éditeur, et d’expliciter le nouage des thèmes de l’amour et de l’argent dans la fiction sentimentale populaire des années 1920 au Québec.

Le prix de la liberté de l’orpheline

Lorsqu’on s’intéresse au roman sentimental publié par les éditions Édouard Garand, on ne peut qu’être frappé par la similitude des histoires racontées, par la répétition d’événements (enlèvement, confusion entre jumeaux, folie déclenchée par le chagrin d’amour) et par des structures narratives analogues dans l’ensemble du corpus. La littérature populaire fonctionne en effet par la reprise de topoï attendus des lecteurs et des lectrices, et le succès de l’auteur ou de l’autrice réside dans sa capacité à renouveler tout juste suffisamment la trame pour que le lectorat expérimente chaque fois l’exaltation de plonger dans une histoire nouvelle et la satisfaction répétée de voir les événements se dénouer de manière prévisible. Comme le souligne Umberto Eco, l’intérêt du roman populaire vient de ce que ses lecteurs « retrouvent continuellement, point par point, ce qu’ils connaissent déjà et veulent savoir de nouveau : c’est pour cela qu’ils ont acheté le livre[18] ».

L’orpheline est l’une de ces figures classiques tant de la littérature populaire que de la littérature sentimentale que les lectrices des romans populaires se plaisent à retrouver de livre en livre. Dans le roman-feuilleton traditionnel, l’orpheline est habituellement une victime qui doit être protégée ou sauvée. Dans le roman sentimental classique institué selon le modèle des oeuvres de Delly, la jeune fille pauvre « “devrait” travailler [mais] un beau mariage avec le héros riche et charmant va lui éviter cette corvée[19] ». S’il lui est vraiment indispensable de travailler, elle n’aura accès qu’à des professions où sa vertu ne pourra pas être menacée, « gouvernante d’enfants ou dame de compagnie[20] » par exemple.

Dans les oeuvres de la collection « Le Roman canadien », on retrouve donc des orphelines au statut précaire qui se verront tirées d’un mauvais pas par un prétendant ou un homme de bonne volonté[21], mais, au contraire des héroïnes de Delly, la majorité d’entre elles se voit plutôt octroyer des libertés que n’a pas la jeune fille grandissant sous l’égide de ses parents. L’orpheline mise en scène dans la fiction sentimentale publiée par les éditions Édouard Garand vit des aventures exaltantes, voire clandestines. Elle occupe divers emplois, ce qui la distingue des héroïnes du roman sentimental classique, mais semble être l’un des traits de la production fictionnelle destinée aux Canadiennes françaises qui paraît dans les revues à la même époque[22].

Se déroulant toujours dans des milieux exotiques, isolés et mystérieux, les romans de Madame A. B. Lacerte offrent l’exemple le plus probant de cette tendance. La jeune ingénue mise en scène dans ces oeuvres est habituellement orpheline (Bois-Sinistre, Le mystérieux Monsieur de l’aigle), ou elle a perdu sa mère et vient d’une famille aux finances incertaines, en apparence du moins (L’ombre du beffroi, Le spectre du ravin, Roxane). Cette situation familiale conduit souvent les héroïnes des romans de Madame A. B. Lacerte à occuper des emplois ou à apprendre différents métiers, ce qui serait à peu près impensable si elles n’avaient pas été orphelines. La narratrice de Bois-Sinistre apprend ainsi les rudiments du métier d’encadreuse en travaillant avec son cousin. Plus téméraire, Roxane, héroïne éponyme, occupe les fonctions de guet à la barrière surveillée habituellement par son père. Nullement sujets passifs, les femmes mises en scène par Madame A. B. Lacerte sont présentées comme des êtres aux qualités exceptionnelles, vivant librement d’intenses aventures qui font palpiter le coeur des lectrices[23]. Cette position enviable dans le monde demeure cependant intenable dans la durée. L’héroïne doit inévitablement convoler en justes noces avec l’élu de son coeur, un jeune homme beau et séduisant, dont elle aura été tenue séparée tout au long du roman par de nombreux retournements de situation ou des méprises qui ont retardé les épousailles. Au lieu d’exprimer les sentiments amoureux au moyen de longues descriptions ou de plongées dans la psyché du couple, les romans de Madame A. B. Lacerte conjuguent l’amour à l’aventure, pour un temps seulement. L’orpheline ne peut pas rester libre : son sexe la destine à sortir de sa condition par le mariage. Lors de cet événement qui clôt habituellement le roman, la jeune fille troque sa liberté contre une situation financière plus enviable et, surtout, plus stable, en intégrant la cellule familiale de son mari, ce qui implique qu’elle interrompe ses propres activités économiques, celles-là mêmes qui lui permettaient son autonomie (financière, physique, morale).

Deuxième autrice en importance de la collection « Le Roman canadien », Andrée Jarret adopte aussi la figure de l’orpheline dans ses romans. Plus prosaïque et moins aventureuse, l’héroïne d’Andrée Jarret est souvent l’employée subordonnée d’un homme dont elle tombe amoureuse. Elle contribue à l’économie canadienne-française par son travail, puis se refait une situation en se mariant même si elle y laisse, elle aussi, une partie de sa liberté. Les romans mettant en scène une orpheline, tant ceux de Madame A. B. Lacerte que ceux d’Andrée Jarret, accordent aussi une importance centrale à la figure, commune dans le roman d’amour, de la « marraine ». Cette femme d’expérience, habituellement veuve, se présente comme une figure maternelle de remplacement et protège la jeune héroïne ou lui prodigue des conseils. De manière plus importante, elle agit souvent comme entremetteuse : on lui doit parfois la rencontre des amoureux, ou bien elle aiguille la jeune fille afin que celle-ci prenne la mesure de ses sentiments envers un prétendant dont elle n’avait pas été en mesure de déceler le coeur d’or. L’orpheline doit donc impérativement se placer. Loin de faire contre fortune bon coeur, elle doit trouver le moyen de conjuguer l’amour et son souci d’améliorer sa situation dans le monde.

Une question de valeur : la dot de la fille d’habitant

Les développements sentimentaux entre les protagonistes des « Romans canadiens » sont donc soumis à la situation financière des jeunes filles qui en sont les personnages principaux. Ceci est d’autant plus vrai dans les livres de Madame Elphège Croff, qui s’inscrivent dans le courant régionaliste bien davantage que les oeuvres de Madame A. B. Lacerte et d’Andrée Jarret. Alors que les romans de ces dernières mettent en scène des héroïnes pauvres mais valeureuses, ceux de Madame Elphège Croff sont construits autour de filles d’habitant pour lesquelles les parents, grâce à des années de travail acharné sur la terre, ont réussi à constituer une dot importante. Le principal obstacle à l’union des amoureux est, dans ce cas, la fortune insuffisante du prétendant. Dans L’enjôleuse, Marielle doit se résoudre à voir partir Marc pour la ville. Celui-ci espère gagner suffisamment d’argent pour prouver au père de son aimée qu’il mérite de l’épouser. Le mariage de Marielle devient ainsi une transaction entre son prétendant et son père, obtenir la main de la jeune fille étant un gage d’enrichissement certain pour Marc. L’amour est ici relégué au second plan : les considérations économiques de l’union maritale priment l’exaltation sentimentale car le coeur de l’héroïne a une valeur en argent sonnant.

Cette valeur accordée à la main de jeune fille à marier est encore plus explicite dans un autre roman de Madame Elphège Croff, Celle qui revient, qui présente le personnage de Louise comme une « partie » du patrimoine financier de la famille Lavoie :

Sa fille unique, Louise, faisait un peu partie de ce bien, par elle, il [le père de Louise] pouvait l’augmenter et s’enrichir encore beaucoup ; aussi il y comptait et quand son regard s’arrêtait sur cette Louise, son unique héritière, tout l’orgueil dont son âme était pleine montait dans ses yeux.

Courtisée, renommée pour ses beaux yeux, assez plaisante à regarder, de plus héritière d’un « beau bien », la fille d’Antoine Lajoie était recherchée[24].

Tout comme Marc dans L’enjôleuse, Claude, son prétendant, n’est pas établi et le père Lavoie refuse de lui céder la main de sa fille, arguant qu’il n’avait pas travaillé toute sa vie pour enrichir un homme sans le sou[25]. Louise et Claude se marient en dépit de l’opposition du patriarche mais le ménage est puni : le père Lavoie refuse d’accueillir le couple sous son toit et retient la dot de sa fille, qui se résout à « parti[r] comme une fille de pauvre qui s’en va chez des pauvres, emportant juste son linge et quelques menus articles[26] ». Or Louise, habituée à la dépense, dilapide en toilettes luxueuses chaque sou gagné par son mari. Après trois ans de vie commune, le couple se dispute, Claude frappe Louise et celle-ci quitte honteusement la maison de son époux pour se réfugier chez ses parents. L’envie la prend cependant un jour de revoir les belles toilettes achetées par Claude durant leur mariage. Pendant que tous sont à la messe, Louise retourne chez elle, constate à quel point la maison est en désordre et s’en émeut. Tout en « cédant à ce besoin de dévouement instinctif à toute femme[27] », celui de faire le ménage ( !), Louise connaît une épiphanie et renoue avec ses sentiments amoureux pour son mari :

En pénétrant dans sa chambre, dans la chambre de Claude, tout l’amour ancien lui revint à la mémoire… C’est ici qu’elle a connu la joie de se sentir aimée uniquement et entièrement, ici que Claude, dans les premières années de leur mariage, lui avait donné tout l’argent de ses « journées » pour que le bonheur brille dans ses yeux « où il y avait de la lumière », disait-il. […] Elle le reconnaissait maintenant, elle l’aimait toujours son Claude… seul son amour-propre aux abois lui avait fait déserter le poste où une autre, habituée au sacrifice et à une vie plus saine, serait restée[28].

L’amour de Louise pour Claude ne tient pas aux qualités de coeur de son mari mais au désir sincère de ce dernier de lui offrir le luxe auquel elle aspire. Dans cette scène, Louise prend conscience de la place qu’elle doit occuper dans son couple – elle doit tenir maison – et, donc, de sa valeur intrinsèque en tant que femme. Ce faisant, elle permet à son mari de toucher sa dot : le père Lavoie, satisfait de la tournure des événements, délie les cordons de sa bourse et le couple peut finalement s’établir de façon convenable.

Dans Le triomphe de l’amour de Madame Graveline, le couple amoureux formé par Dolorès Comtois et Robert de Neuillier est sous le joug du père Comtois, mais ce n’est pas parce que le prétendant n’est pas assez riche. Présenté dès le début du roman comme ayant une fortune comparable à celle de sa promise[29], Robert a cependant un penchant pour le jeu. Le père Comtois lui intime de s’abstenir de parier pendant une année entière pour montrer son dévouement envers Dolorès. Faisant un usage extensif du champ lexical de l’argent lorsqu’il est question de Dolorès, l’autrice souligne que la jeune fille est le véritable prix à remporter et que sa valeur est plus grande que celle de tous les gains que Robert pourrait faire aux tables de poker. Au début du roman, Dolorès est qualifiée de véritable « trésor[30] » ; le père Comtois est explicite lorsqu’il affirme : « S’il [Robert] est un an sans jouer à l’argent… alors il aura gagné mon trésor…[31] » Robert, lui, s’estime « payé de retour[32] » par l’amour de la jeune femme. S’il tient sa promesse de ne pas parier pendant un an, Robert pénètre tout de même dans un salon de jeu et y retrouve Georges, dont la soeur avait espéré l’épouser. Georges provoque Robert en duel en le souffletant « avec une liasse de billets de banque qu’il venait de ramasser sur le tapis vert[33] », geste symbolisant la dimension pécuniaire du mariage, considéré comme une transaction financière entre hommes qui peuvent s’estimer floués s’il ne se concrétise pas selon leurs souhaits.

Les dangers de la dépense chez la mondaine

Les figures de l’orpheline et de la fille d’habitant n’ont pas de réel pouvoir sur leur situation financière ni, en conséquence, sur l’attrait qu’elles constituent pour leurs prétendants. Elles doivent asseoir leur valeur sur les qualités de leur coeur ou leur compétence de ménagère, selon les romans. Dans plusieurs oeuvres de la collection « Le Roman canadien », cette héroïne au coeur d’or est cependant opposée à la mondaine. C’est notamment le cas dans L’enjôleuse de Madame Elphège Croff, où la douce Marielle voit son prétendant en épouser une autre, Cécile, qui exige constamment de nouvelles toilettes d’apparat. Dans Celle qui revient, de la même autrice, c’est, nous l’avons vu, Louise, frivole et refusant de tenir maison de manière appropriée, qui est sa propre ennemie en engageant son prétendant et futur mari dans des dépenses sans fin.

Cette figure de la protagoniste dépensière révèle que la valeur de la jeune fille à marier doit rester une donnée que la jeune fille ne contrôle pas, puisque dès que les cordons de la bourse lui sont confiés, elle n’arrive pas à faire montre de frugalité ni de rationalité. La mondaine doit donc toujours être mise à mort, symboliquement ou littéralement, pour que l’héroïne à la moralité irréprochable puisse atteindre le bonheur qui lui est dû. Cécile, l’enjôleuse, se repent sur son lit de mort des torts qu’elle a causés à son mari Marc, qu’elle a détourné de Marielle. Absoute, elle peut mourir en paix et laisser sa place à Marielle qui épouse enfin le grand amour de sa vie pour lequel elle s’était réservée. Louise doit apprendre à contrôler ses pulsions et à rationaliser ses dépenses avant de réintégrer le foyer de son mari d’où elle s’était enfuie. En faisant ce travail moral et en comprenant que son rôle est celui de la digne épouse et de la bonne ménagère, Louise réussit même à offrir à son mari une nouvelle situation financière avantageuse, puisque son père lui donne enfin sa dot. La frivolité a donc un coût qui dépasse largement celui des fines toilettes, et les personnages féminins qui y succombent perdent bien plus que leur liberté.

Le sentimentalisme hors collection ?

Jusqu’à présent, j’ai montré que le parcours amoureux des jeunes héroïnes de la collection « Le Roman canadien » est intimement lié à l’aspect financier de leurs unions, projetées ou réalisées. Ces romans ne correspondent toutefois pas tout à fait au roman sentimental classique, puisqu’il y a rarement effusion des sentiments dans ceux-ci. Les oeuvres qui s’inscrivent le mieux dans la catégorie du roman sentimental paraissent plutôt hors de la collection. En 1926, Garand publie Autour d’un nom, signé Madame Théry, puis, l’année suivante, L’homme à la physionomie macabre de Moïsette Olier. Ni les titres ni la mise en page, sobre et dénuée d’illustration, de ces oeuvres n’indiquent leur teneur sentimentale. Le titre du roman de Moïsette Olier peut même induire le lecteur ou la lectrice en erreur, puisqu’il s’apparente à celui d’un roman noir ou policier.

L’homme à la physionomie macabre reprend la plupart des principaux tropes des romans de la collection « Le Roman canadien », en faisant notamment de la richesse du père de Paule-Emile, l’héroïne, une des raisons de l’intérêt des jeunes hommes pour elle : « Le prestige de Paule-Emile avait aussi une autre source qu’il faut mentionner : le livre de banque du docteur Boisjoli, son père. […] Quand l’attrait physique et la beauté morale peuvent être contemplés à travers le prisme de l’or, c’est bien autre chose. L’apathie volontaire fait place à une sympathie démonstrative, qui se croit sincère et spontanée[34]. » Or l’homme obtiendra finalement la main de la jeune fille sans chercher à augmenter sa fortune personnelle, qui est supérieure à celle des Boisjoli, ce que l’on comprend à la fin du roman lorsque la narration oppose le coupé Chrysler conduit par Paule-Emile à la Rolls-Royce avec chauffeur de son prétendant[35]. L’homme à la physionomie macabre repose sur la morale voulant que l’amour véritable se construise sur la parenté d’esprit plutôt que sur l’attirance physique. L’homme annoncé par le titre, qui n’a de macabre que le fait d’être vêtu comme un original et d’avoir les cheveux longs, souhaite conquérir la jeune femme uniquement grâce à son esprit. Le roman de Moïsette Olier accorde une grande place à l’introspection, et recourt à la nature en tant que miroir des émotions ressenties par les protagonistes, dispositif courant de la littérature sentimentale.

Contrairement à tous ces romans, Autour d’un nom de Madame Théry n’a pas pour protagoniste principale une jeune fille dans la fleur de l’âge mais une riche veuve, Huguette Durand, qui embauche un professeur de piano anglais pour donner des leçons à son fils, Pierre. Au fil des séances, le musicien, monsieur James, s’attarde chez les Durand et s’entretient de musique, de littérature, de politique et de religion avec Huguette, qui voit naître en elle un amour sincère, et visiblement partagé. Or un quiproquo existe quant à l’identité du professeur de piano, dont James est le prénom, et non le patronyme comme le croit Huguette. Monsieur James est en fait James Douglas, un musicien de renommée internationale, et s’il ne dissipe pas d’emblée cette méprise, c’est parce qu’il est marié et sait que ses rencontres avec Huguette prendront fin lorsqu’elle apprendra la vérité.

Plus que toute autre oeuvre parue chez Garand, Autour d’un nom fait état des sentiments de l’héroïne lorsque celle-ci prend conscience de l’impossibilité de son amour. Ici encore, l’autrice fait appel au lexique des finances et de l’or pour exprimer les émotions tortueuses qui habitent son héroïne : « La souffrance est la rançon de l’amour. L’une est en raison directe de l’autre comme les deux membres d’une équation rendus égaux. C’est qu’il faut payer cher la jouissance d’éprouver ce sentiment, à nul autre comparable, quand il est pur de tout alliage[36]. » De plus, les oeuvres de Moïsette Olier et de Madame Théry composent le plus directement des scènes de baisers et de contacts physiques rapprochés entre les protagonistes[37]. Le sentimentalisme attendu dans la collection « Le Roman canadien » semble donc dominer dans les oeuvres parues hors collection.

À la lumière de cette plongée dans les livres de la collection « Le Roman canadien » des éditions Édouard Garand, il apparaît que ces oeuvres sont construites autour de la question du mariage, qui se présente comme un aboutissement social, mais surtout financier, pour les jeunes filles qu’elles mettent en scène. L’orpheline doit travailler pour assurer sa subsistance, ce qui lui donne une indépendance plus ou moins grande selon les romans. La fille d’habitant n’a, elle, aucune véritable marge de manoeuvre dans le choix de son époux, puisque son père détermine les paramètres de son union. Il cherche pour elle un homme dont la valeur morale, mais aussi financière, équivaudra à celle de la dot de sa fille. La mondaine, qui est parfois l’antagoniste de l’orpheline ou de la fille d’habitant, perd la gestion de son patrimoine financier une fois mariée, mais c’est pour son bien puisqu’elle s’avère incapable de le gérer elle-même. Son destin est toutefois le plus souvent tragique : s’il lui arrive de se repentir de sa frivolité, il n’est pas rare qu’elle soit éliminée du roman tout de suite après sa rédemption.

L’amour est ainsi subordonné à la question du confort matériel. L’orpheline l’obtient au terme de péripéties extraordinaires ; le prétendant de la fille d’habitant doit se montrer digne de la dot de celle-ci, dont le couple pourra jouir tout au long de son mariage ; la mondaine repentie est récompensée de sa frugalité nouvelle par la certitude que sa sécurité financière sera assurée. La morale centrale de ces oeuvres est que l’amour rachète tout, la frivolité comme la pauvreté, mais qu’il a toujours un coût pour les héroïnes, emprisonnées dans les carcans encore très conservateurs de la société de l’entre-deux-guerres. Les couples de ces romans n’entendent pas vivre d’amour et d’eau fraîche, mais doivent construire ou préserver leur patrimoine financier, sans quoi leur union amoureuse pourrait être en péril. Les histoires d’amour présentées dans les romans publiés hors collection font également étalage de l’aisance financière des protagonistes, hommes et femmes, et donnent à penser que l’imaginaire amoureux, dès les années 1920, est associé à un matérialisme certain.

L’accent mis sur les implications économiques du mariage (et pourtant, il est important de le souligner, il s’agit toujours de mariages d’amour) s’inscrit parfaitement dans la mouvance du nationalisme économique prôné par les éditions Édouard Garand qui souhaitent – nous l’avons dit – que les Canadiens français prennent le contrôle de l’économie de la province. Pour les hommes, cela signifie s’emparer de l’industrie, pour les femmes, il s’agit de protéger le patrimoine financier de leur père, puis celui de leur époux, et de les faire fructifier. Le rôle que la maison Garand joue en faveur de l’éducation du peuple explique aussi l’importance accordée au mariage. La lectrice fait l’apprentissage de son rôle de femme dans ces romans où l’émoi amoureux et la raison ne s’opposent pas, mais apparaissent plutôt intrinsèquement liés. Si la lectrice peut, elle aussi, aspirer à un mariage d’amour, elle ne doit pas pour autant négliger l’aspect économique de son union, à défaut de quoi elle desservirait son pays. Les romans des éditions Édouard Garand conjuguent, en somme, l’émoi amoureux et l’amour de la patrie.

Parties annexes

Annexe

annexe i. Romans sentimentaux publiés par les éditions Édouard Garand

I.1 Dans la collection « Le Roman canadien »

-

Croff, Madame Elphège [Marie-Anne Perreault], L’enjôleuse[1], 1928.

-

Croff, Madame Elphège, La petite maîtresse d’école, 1929.

-

Croff, Madame Elphège, Celle qui revient, 1930.

-

Dubois McCabe, L., La folle de la Pointe du mort, 1929.

-

Graveline, Madame, Le triomphe de l’amour, 1929.

-

Jarret, Andrée [pseudonyme de Cécile Beauregard], Le médaillon fatal, 1924.

-

Jarret, Andrée, L’expiatrice, 1925.

-

Jarret, Andrée, Le secret de l’orpheline, 1928.

-

Lacerte, Madame A. B. [Emma-Adèle Bourgeois-Lacerte], Le spectre du ravin, 1924.

-

Lacerte, Madame A. B., Roxane, 1924.

-

Lacerte, Madame A. B., L’ombre du beffroi, 1925.

-

Lacerte, Madame A. B., Le bracelet de fer, 1926.

-

Lacerte, Madame A. B., Le mystérieux Monsieur de l’aigle, 1928.

-

Lacerte, Madame A. B., Bois-Sinistre, 1929.

-

Nemer, Guy [pseudonyme de Jacqueline Auger], La résurrection d’un coeur, 1930.

-

Rochefort, Azilia, Les fantômes blancs, 1923.

I.2 Hors collection

-

Olier, Moïsette [pseudonyme de Corinne P. Beauchemin], L’homme à la physionomie macabre, 1927.

-

Théry, Madame, Autour d’un nom, 1926.

Note biographique

Stagiaire postdoctorale affiliée au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et au Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec (LaboPop) du département d’Études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, Caroline Loranger a soutenu, en 2019 à l’Université de Montréal, une thèse intitulée Imaginaire du « roman canadien ». Discours sur le genre romanesque et pratiques d’écriture au Québec (1919-1939). Subventionnés par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, ses travaux explorent les liens qu’entretiennent le radio-roman et le roman populaire dans l’écologie des genres littéraires au Québec de 1920 à 1970. Ils portent principalement sur la fiction radiophonique, l’histoire culturelle, la poétique du support et la réception littéraire au Québec.

Notes

-

[1]

Elles interrompent leurs activités en 1934. Lorsque la maison sera relancée en 1943, le roman ne sera plus au centre de sa production : seuls quatre romans seront publiés avant la fermeture définitive, en 1948.

-

[2]

Le catalogue des éditions Édouard Garand compte cent quatre-vingt-cinq titres, dont cent romans. Soixante-dix-huit de ceux-ci sont publiés dans la collection « Le Roman canadien », la plus importante de la maison. En m’intéressant spécifiquement au roman sentimental, j’ai identifié dix-huit oeuvres exploitant ce sous-genre : seize d’entre elles sont publiées dans la collection « Le Roman canadien » et deux hors collection. On trouvera en annexe I, p. 31, la liste des titres associés au roman sentimental parus aux éditions Édouard Garand.

-

[3]

On pourra notamment consulter François Landry, « Les éditions Édouard Garand et les années 20 », dans Jacques Michon (dir.), L’édition du livre populaire, Sherbrooke, Ex Libris, « Études sur l’édition », 1988, p. 35-76 ; Marc-André Goulet, « L’édition populaire : Édouard Garand », dans Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, t. I : La naissance de l’éditeur, 1900-1939, Montréal, Fides, 1999, p. 313-336 ; Marie-Hélène Grivel, « Les éditions Édouard Garand ou quand le patriotisme revêt les codes de la modernité (1923-1933) », dans Cécilia W. Francis et Robert Viau (dir.), Transmissions et transgressions dans les littératures de l’Amérique francophone, Moncton, Perce-neige, « Archipel / APLAQA », 2017, p. 65-77 ; Claude-Marie Gagnon, « Les éditions Édouard Garand et la culture populaire québécoise », Voix et images, vol. 10, no 1, automne 1984, p. 119-129 ; Marie-Hélène Constant et Caroline Loranger, « Un nationalisme tourné vers l’Amérique et les colonies : l’exportation du “Roman canadien” des éditions Édouard Garand », Cahiers de la Société bibliographique du Canada, vol. 55, no 2, automne 2017, p. 309-331.

-

[4]

Claude-Marie Gagnon, loc. cit., p. 123. Dans les faits cependant, Garand ne semble pas avoir une vision aussi genrée des livres qu’il publie. Sa correspondance avec les autrices du « Roman canadien » ne fait nulle mention du public visé par leurs romans et la publicité vantant ces oeuvres ne souligne habituellement pas leur caractère sentimental. L’éditeur ne semble pas non plus chercher activement à diversifier les sous-genres romanesques de sa collection ; il publie les manuscrits qui lui parviennent lorsqu’il juge qu’ils connaîtront un succès commercial, sans égard pour le sexe de leur auteur ou de leur autrice et sans avoir, en apparence, de réelle stratégie pour rejoindre les femmes plus que d’autres publics.

-

[5]

Claude-Marie Gagnon a proposé de lire quelques romans de Madame A. B. Lacerte en contrepoint de l’autobiographie de Marie-Sainte-Cécile-de-Rome (« Autobiographie religieuse et roman sentimental québécois », Études littéraires, vol. 16, no 3 [« L’effet sentimental », dir. Caroline Barrett], décembre 1983, p. 441-462). Marielle Trottier a étudié la fonction de la représentation du travail dans un roman sentimental d’Andrée Jarret (« L’amour avant la plume : l’écriture comme prétexte à l’intrigue amoureuse dans Le secret de l’orpheline d’Andrée Jarret », Cahiers ReMix, no 10 [« Figurer la vie littéraire »], mars 2019 ; disponible en ligne : oic.uqam.ca/fr/remix/lamour-avant-la-plume-lecriture-comme-pretexte-a-lintrigue-amoureuse-dans-le-secret-de, page consultée le 28 février 2022).

-

[6]

« Les romans canadiens sont écrits par des Canadiens, imprimés par des Canadiens, avec du papier canadien, illustrés par des Canadiens, et édités par des Canadiens, pour le bénéfice des Canadiens » (publicité pour la collection « Le Roman canadien », dans Jean Féron, L’aveugle de Saint-Eustache, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1924, p. 63).

-

[7]

Née Emma-Adèle Bourgeois, mariée à Alide Lacerte.

-

[8]

Pseudonyme de Cécile Beauregard.

-

[9]

Nom de femme mariée de Marie-Anne Perreault légèrement modifié puisque le patronyme de son mari est Croft.

-

[10]

L’identité de cette autrice demeure à ce jour inconnue.

-

[11]

Cette autrice signe du nom de son mari, sans ajouter de marqueur de genre à sa signature.

-

[12]

Pseudonyme de madame J.-W. Thériault ; on ne connaît pas son nom de jeune fille.

-

[13]

Nom de plume de Corinne P. Beauchemin.

-

[14]

Le premier numéro de ce supplément paraît à la fin du roman L’ombre du beffroi de Madame A. B. Lacerte.

-

[15]

Claude-Marie Gagnon, « Les éditions Édouard Garand et la culture populaire québécoise », loc. cit., p. 127.

-

[16]

À défaut, l’héroïne pourra se faire religieuse, mais ce scénario est plus rare dans les romans publiés par les éditions Édouard Garand : ce sont davantage les personnages secondaires qui connaissent ce destin.

-

[17]

Cet intérêt pour la question maritale ne se retrouve pas seulement dans les romans sentimentaux populaires. Les auteurs masculins de l’entre-deux-guerres qui publient dans les autres maisons d’édition émergentes de cette période s’intéressent aussi fortement à la question des relations amoureuses, mais en l’exploitant sous l’angle de la dénonciation du mariage « mixte », c’est-à-dire des unions entre Canadiens français et Canadiens anglais. Ils s’inscrivent dans le sillage de L’appel de la race de Lionel Groulx, roman à thèse qui a connu un retentissement important à sa parution en 1922. Or le roman du mariage mixte est celui du désamour : au lieu de mettre en scène des jeunes gens qui doivent traverser des épreuves avant de convoler en justes noces, il présente la crise que traversent les membres d’un couple mixte déjà marié qui prend conscience de ses différences.

-

[18]

Umberto Eco, « Innovation et répétition : entre esthétique moderne et post-moderne », Réseaux, vol. 12, no 68 (« Les théories de la réception »), novembre-décembre 1994, p. 13 col. 1.

-

[19]

Denis Saint-Jacques, Julia Bettinotti, Marie-José des Rivières, Paul Bleton et Chantal Savoie, Femmes de rêve au travail. Les femmes et le travail dans les productions écrites de grande consommation, au Québec, de 1945 à aujourd’hui, Québec, Nota bene, « Études culturelles », 1998, p. 27.

-

[20]

Ibid., p. 30.

-

[21]

C’est notamment le cas dans Les fantômes blancs (1923) d’Azilia Rochefort, dont presque tous les personnages féminins sont des orphelines.

-

[22]

Denis Saint-Jacques, Julia Bettinotti, Marie-José des Rivières, Paul Bleton et Chantal Savoie, op. cit., p. 34 et suiv.

-

[23]

Ainsi, dans l’incipit de Roxane, la jeune héroïne est introduite alors qu’elle monte un cheval dans une plaine orageuse : « Une voix de femme ! Ce n’était presque pas croyable !… Mais voilà que, à la faveur d’un aveuglant éclair, on peut distinguer, quoiqu’imparfaitement, celle qui monte le cheval-fantôme : c’est une jeune fille, de dix-huit à vingt ans, et, si on peut en juger par le rapide éclair, une jeune fille d’une extraordinaire beauté. Recouverte d’une mante de nuance sombre, cette amazone semble ne faire qu’un avec sa monture » (Madame A. B. Lacerte, Roxane, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1924, p. 3).

-

[24]

Madame Elphège Croff, Celle qui revient, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1930, p. 4.

-

[25]

« [P]enses-tu [Louise] que j’ai travaillé toute ma vie pour enrichir Claude Gagnon qui n’a peut-être pas assez d’argent pour payer sa noce ?… » (ibid., p. 4-5).

-

[26]

Ibid., p. 5.

-

[27]

Ibid., p. 14.

-

[28]

Ibid.

-

[29]

Madame Graveline, Le triomphe de l’amour, Montréal, Édouard Garand, « Le Roman canadien », 1929, p. 4. (Voir l’illustration de la couverture p. 19.)

-

[30]

Ibid., p. 6 et 7.

-

[31]

Ibid., p. 7.

-

[32]

Ibid., p. 6.

-

[33]

Ibid., p. 9.

-

[34]

Moïsette Olier, L’homme à la physionomie macabre, Montréal, Édouard Garand, 1927, p. 7-8.

-

[35]

Ibid., p. 144.

-

[36]

Madame Théry, Autour d’un nom, Montréal, Édouard Garand, 1926, p. 82.

-

[37]

Ibid., p. 108 ; Moïsette Olier, op. cit., p. 136.

-

[1]

Voir l’illustration de la couverture p. 17.