Résumés

Abrégé

La plupart des études traitant de la toxicomanie des mères ont jusqu’à maintenant été axées sur les effets des produits, ou de l’environnement autour de la consommation, sur les enfants. Peu ont traité de la situation des mères elles-mêmes, de leurs trajectoires de vie, de leur désir d’enfant, de leurs besoins dans le développement des compétences parentales. L’article présente les résultats d’une recherche menée auprès d’un échantillon de mères toxicomanes ayant récemment accouché, en faisant ressortir plus particulièrement les divers événements qui ont ponctué leurs trajectoires de consommation et comment la maternité s’inscrit dans ces parcours. Trois principaux types de facteurs associés à l’initiation, au maintien, à la progression mais aussi à l’arrêt de la consommation ont été relevés : facteurs contextuels (consommation familiale, facilité d’accès aux produits, contacts dans le milieu de la drogue, conformité au groupe de pairs) ; facteurs relationnels (partenaire amoureux consommateur) et facteurs intrinsèques (automédication, besoin d’oublier et fuite de la réalité). L’arrivée de l’enfant, rarement planifiée, constitue un moment privilégié pour inverser la trajectoire et un facteur important dans la diminution de la consommation ou son abandon. Mais, elle peut également devenir une source de stress conduisant à des rechutes surtout dans le contexte où les conditions environnantes sont difficiles et où elles ont peu de contrôle sur leur avenir. L’étude des trajectoires permet de mieux comprendre la toxicomanie maternelle et de proposer des pistes pour l’intervention.

Abstract

Most studies pertaining to mothers and substance abuse have focused on either the effects or the environment of consumption, on children. Few concern the mothers themselves, their life path, their desire to have children, their need to develop parental competence. This article presents the results of a research on a sample of mothers suffering from drug abuse who have recently given birth. The article emphasizes the different events that marked the course of their consumption and how maternity is positioned within such a stream of events. Three major factors associated with the initiation, the continued use, the increase and the end of consumption were identified: contextual factors (family consumption, ease of access, contacts in the drug milieu, peer pressure); relational factors (lover who uses substances) and intrinsic factors (self medication, need to forget or to flee reality). The child’s arrival, rarely planned, constitutes a privileged moment to reverse the stream of consumption and is a major factor in the reduction of use or its end. But, the child’s arrival can also become a source of stress leading to relapses especially in a context where environmental conditions are difficult and where the mothers have little control over their future. The study of trajectories leads to a better understanding of maternal substance abuse and proposes keys for intervention.

Resumen

La mayoría de los estudios tratando de la toxicomanía de las madres han sido hasta ahora centrados sobre los efectos de los productos, o del medio ambiente sobre el consumo, o sobre los hijos. Pocos trataron de la situación de las madres ellas mismas, de su trayectoria de vida, de sus deseos de maternidad, de sus necesidades en el desarrollo de competencias parentales. El artículo presenta los resultados de una investigación hecha sobre una muestra de madres toxicómanas habiendo recientemente dado a luz, haciendo resaltar más particularmente los acontecimientos diversos que habían marcado sus trayectorias de consumo y cómo la maternidad se inscribía en este recorrido. Tres principales tipos de factores asociados a la iniciación, al mantenimiento y a la progresión, pero tambien a la cesación del consumo, han sido relevados : factores contextuales (consumo familiar, facilidad de acceso a los productos, contactos en el ámbito de la droga, conformidad a un grupo de pares) ; factores relacionales (pareja consumidora) y factores intrínsecos (automedicación, necesidad de olvidar, de huír la realidad). La llegada del niño, raramente planifi cada, constituye un momento privilegiado para invertir la trayectoria y un factor importante en la disminución del consumo o en su abandono. Pero puede tambien ser una fuente de stress conduciendo a recaídas, sobre todo en el contexto dónde las condiciones ambientales son difíciles y tienen poco control sobre su porvenir. El estudio de las trayectorias permite comprender mejor la toxicomanía maternal y proponer pistas para la intervención.

Corps de l’article

Introduction

Que savons-nous sur la toxicomanie des mères ?

L’usage de substances psychoactives (SPA) chez les femmes enceintes est maintenant reconnu comme une problématique sociale et de santé publique préoccupante. Bien que l’importance statistique du problème soit difficile à établir (Farrow et al., 1999 ; Dicker et Leighton, 1994), elle fait l’objet d’inquiétudes réelles comme en témoignent plusieurs auteurs (Barnet et al., 1995; Kearney et al., 1995). Une enquête nationale américaine, la National Pregnancy and Health Survey (Mathias, (Mathias, 1995) parlait, il y a près de vingt ans des dimensions du phénomène en estimant que 5,5 % des femmes américaines auraient fait usage de drogues illégales durant leur grossesse[1].

En ce qui concerne l’abus de ces substances et la consommation à risque chez les femmes enceintes au Québec, les données sont encore plus rares. On sait toutefois que les consommatrices abusives d’alcool ou de drogues y forment un sous-groupe important parmi les femmes en âge d’avoir des enfants. L’enquête Santé Québec 1998 (Chevalier 2000) indique en effet qu’une proportion significative de jeunes femmes consomme de l’alcool en grandes quantités par occasion (30 % des 15-24 ans et 16 % des 25-44 ans[2]). On constate aussi que la consommation des adolescentes se rapproche de plus en plus de celle des jeunes hommes (Guyon et Desjardins, 2002), ce qui soulève l’hypothèse que les nouvelles générations de femmes (15-24 ans) s’orientent vers une consommation considérée comme comportant plus de risque, tout comme c’est le cas aux États-Unis (Wilsnack et Wilsnack, 1991).

Une recension des écrits, complétée récemment (Guyon et al., 1998), permet de dresser un tableau sommaire de la situation des femmes nord-américaines. Quoique la plupart des études publiées aient été menées aux États-Unis auprès de femmes en traitement et le plus souvent originaires des milieux économiquement défavorisés, elles fournissent des informations intéressantes à plusieurs titres. Les études américaines montrent que les mères consommant des SPA sont en majorité célibataires tout en étant en relation avec des partenaires qui font également usage de drogues (Bendersky et al., 1996 ; Comfort et Kaltenbach, 1996 ; Williams-Petersen et al., 1994). La très grande majorité d’entre elles sont peu scolarisées et n’ont que très peu de formation professionnelle. Elles auraient peu d’habiletés leur permettant de trouver et de garder un emploi. La pauvreté de leur réseau social est aussi une caractéristique identifiée constamment dans la littérature. On y souligne le manque de soutien social causé par la rupture de liens familiaux et l’absence de relations personnelles pouvant offrir de l’aide en période de crise.

Plusieurs mères ayant un problème de toxicomanie vivraient dans un environnement où l’usage de drogues est présent et par conséquent elles auraient peu d’amis ou de contacts qui ne sont pas eux-mêmes des usagers abusifs de SPA. Ainsi, les études montrent que ce sont souvent leurs partenaires toxicomanes qui les ont initiées aux SPA ou qui les approvisionnent. On dispose par ailleurs de peu d’informations sur ces partenaires en tant que pères ; les études recensées évaluent que parmi les enfants élevés par des parents toxicomanes, plus de 70 % le sont par une mère célibataire (Guyon et al., 1998).

Chez les mères toxicomanes, des auteurs américains notent un haut niveau de sentiments dépressifs et une faible estime de soi (Grella, 1996 ; Gomberg, 1996 ; Boyd, 1993 ; Colton, 1981). Les écrits cliniques traitant de l’expérience de ces femmes pendant la grossesse insistent sur la culpabilité et sur la honte qu’elles ressentent devant l’éventualité de complications néonatales ou de présence de malformations congénitales chez leur enfant (Jones et Reeds, 1992 ; Raskin, 1992). L’auteure d’une étude décrivant le deuil réel ou anticipé chez des femmes enceintes abusant de SPA écrit que presque toutes les femmes rencontrées craignaient de perdre la garde de leur bébé, que certaines se retenaient même de s’attacher au foetus pour cette raison et présentaient un risque élevé de faire un bébé de remplacement si on leur retirait leur enfant (Raskin, 1992). Enfin, deux phénomènes sont considérés par plusieurs auteurs comme des prédicteurs de la toxicomanie maternelle : la consommation parentale (Hutchins, 1997) et le fait d’avoir été abusée physiquement et sexuellement (Wilsnack et al., 1997 ; Alexander, 1996). De telles études n’ont pas été menées au Québec ni au Canada. Cependant, lors d’une consultation menée par le Comité permanent de lutte à la toxicomanie, suite à la parution de la recension des écrits mentionnée plus haut (Guyon et al., 1998), un groupe d’intervenantes et d’intervenants oeuvrant auprès de mères toxicomanes ont dressé un portrait de leur clientèle qui se rapproche sensiblement de celui révélé par les études américaines (CPLT, 1999).

Pourquoi une étude spécifique sur les mères toxicomanes au Québec ?

Au-delà de ces informations de nature descriptive, rares sont celles qui nous permettent de connaître et de comprendre la situation des mères toxicomanes, leurs trajectoires de vie, leur désir d’enfant et leurs besoins d’intervenir de façon efficace. Par contre la perception que l’on a de ces mères, largement véhiculée dans les médias et même dans certains milieux d’intervention, est encore bien souvent négative ou teintée de biais. Murphy et Rosenbaum (1999), dans leur monographie sur un échantillon de femmes américaines cocaïnomanes enceintes avaient bien illustré cette perception :

Une femme enceinte est perçue comme celle qui prend soin et protège son enfant. Les femmes qui empoisonnent volontairement leur foetus en prenant des drogues sont vues comme dérogeant à leur rôle de reproductrices et devraient par conséquent se retrouver parmi les populations les plus stigmatisées de nos sociétés[3]

Murphy et Rosenbaum, 1999

En témoigne le contenu d’une chronique signée par un médecin et publiée dans la Presse en novembre 1999 (Walker, 1999)[4]. Et pourtant la majorité des études portant sur les enfants de parents toxicomanes n’ont pas réussi à mettre en évidence, de façon significative, l’existence de liens entre des problèmes physiologiques ou psychologiques chez les enfants et la consommation de leur mère, si ce n’est pour le cas du syndrome d’alcoolisme foetal (Guyon et al., 1998 ; Luttenbacher, 1998). Ebert (1988) fait remarquer, pour sa part, que la stigmatisation sociale peut enfermer la mère toxicomane dans sa problématique et contribuer à compromettre le développement de la relation mère/enfant. Jusqu’ici les recherches se sont peu intéressées à la qualité de l’environnement dans lequel vivent ces mères et leurs enfants (Hawley et al., 1995) et encore moins aux circonstances qui les ont amenées à consommer ou qui ont accompagné leur consommation.

Les solutions entourant la toxicomanie maternelle devraient pourtant prendre appui sur une analyse rigoureuse et globale de la situation des femmes concernées. Cela signifie qu’il serait souhaitable de connaître leurs conditions de vie et le contexte dans lequel elles évoluent avec leurs enfants. Ce besoin est largement souligné dans la littérature scientifique (Guyon et al., 1998). Sans constituer une apologie de la toxicomanie maternelle, ce souhait réfère au besoin de connaître la réalité de ces femmes, à partir de leur point de vue et de leurs croyances, plutôt que de la seule interprétation d’observateurs externes.

L’étude dont certains résultats sont présentés ici est caractérisée par cette place centrale accordée à la femme toxicomane et au contexte dans lequel elle joue son rôle de mère, plutôt qu’à la situation de l’enfant, comme c’est le cas dans la majorité des études réalisées jusqu’à maintenant (Boyd, 1993 ; Kearney et al., 1995 ; Morrow, 1995 ; Mundal et al., 1991). Une approche psychosociale a été privilégiée en contre partie de l’axe biomédical qui avait été dominant dans ces études qui s’attardent aux risques pour la santé physique et le développement de l’enfant associés à l’exposition intra-utérine aux substances psychoactives (Dore et al., 1996). L’expérience maternelle est en effet une dimension clé pour une meilleure compréhension des comportements des mères toxicomanes et une organisation efficace des services de soutien auprès d’elles. Il importe de savoir si la grossesse représente pour ces femmes un projet qu’elles ont pu mener à terme ou s’il s’agit d’une situation qu’elles n’avaient pas souhaitée ou même envisagée ; il faut aussi connaître les conditions qui ont fait en sorte qu’elles la vivent à cette étape de leur vie et, une fois l’enfant arrivé, explorer ce qu’il représente dans leur trajectoire personnelle.

Une telle étude centrée sur les mères témoigne de notre adhésion au principe qu’elles sont, à priori, les mieux placées pour éduquer leurs enfants. Nous savons que plusieurs mères risquent de s’en faire retirer la garde, ce qui est une solution coûteuse sur les plans financier, humain et social. Au Québec, en 1997-98, 24 230 situations étaient prises en charge en vertu de la loi de la Protection de la Jeunesse (MSSS, 1999); selon Mayer-Renaud (1990), l’usage abusif des SPA serait largement impliqué dans les prises en charge pour négligence aux Centres Jeunesse de Montréal (32 % des mères et 40 % des pères). Le rapport du Comité consultatif sur le développement de solutions de rechange en matière de placement d’enfants soulignait qu’il s’agit d’une mesure sur-utilisée au Québec. Le placement ne serait pas toujours la solution la plus avantageuse pour l’enfant (Oxmam-Martinez et al., 1994) et certaines actions auprès du parent pourraient s’avérer des mesures prometteuses à coût modeste (Dallaire et Chamberland, 1992 ; Garant, 1992). Luttenbacher, dans son étude sur les perceptions des professionnels envers les mères toxicomanes (1998) insiste sur le fait que, si les placements d’enfants peuvent être parfois nécessaires, ils ne devraient pas être liés au seul fait de la toxicomanie de la mère et, surtout, ils ne devraient pas être faits dans l’urgence. Bref, une meilleure connaissance, et surtout une meilleure compréhension, des différentes composantes de la vie actuelle et passée de ces mères peut jouer un rôle important dans les décisions prises et le suivi de cette clientèle.

Présentation de la recherche

Objectifs

Le désir de contribuer à l’amélioration des connaissances sur la toxicomanie des femmes ayant charge d’enfants et d’apporter par là des informations utiles aux personnes qui interviennent auprès de ces mères, ont présidé à l’élaboration de notre recherche dont certains résultats sont présentés ici. Celle-ci visait trois objectifs principaux :

documenter les comportements de consommation, la situation socio-économique et psychosociale de toxicomanes qui deviennent mères, durant la période qui entoure la naissance de leur enfant,

décrire et améliorer la compréhension de leur expérience de la maternité, à partir de leur point de vue et

sur un plan opérationnel, élaborer, sur la base de ces nouvelles connaissances, des propositions concrètes qui permettront d’améliorer les programmes et les services qui leur sont offerts par le réseau de la santé et des services sociaux.

Pour décrire la réalité de femmes toxicomanes qui sont aussi des mères, nous nous sommes intéressées à leur histoire familiale, à leurs trajectoires de consommation, aux événements qui ont précédé leur maternité, aux circonstances entourant celle-ci, aux relations affectives qu’elles ont développées au cours de leur vie et à leur expérience de mère dans un contexte de consommation.

Méthodologie

Pour connaître et comprendre les différentes dimensions de la réalité des mères toxicomanes qui peuvent avoir un impact sur le développement de la relation mère-enfant, il est nécessaire de considérer les dimensions objectives et subjectives de celle-ci (Comfort et al., 1996). De là le choix d’une approche écologique en cohérence avec les objectifs de départ élaborée à partir de l’identification des lacunes à combler dans les connaissances disponibles, notamment du côté de l’expérience de la maternité chez les femmes toxicomanes. Les informations obtenues sur ces éléments à divers niveaux (individuel, familial et communautaire) ont été analysées selon le modèle développé par des intervenantes américaines de Pennsylvanie qui mènent des travaux sur les femmes et la toxicomanie (Comfort et Kaltenbach, 1996). Nous nous sommes également inspirées du modèle utilisé par les chercheures québécoises Martin et Boyer (1995) auprès de mères venant de milieux de grande pauvreté ; ce dernier modèle intègre l’environnement comme un déterminant majeur de leur situation et de celle de leurs enfants en s’intéressant à l’histoire de la mère, à ses caractéristiques socio-économiques ainsi qu’aux liens qu’elle entretient avec le système de soins et de services. Ces deux modèles permettent de situer, selon une perspective constructiviste, le sujet dans un rapport dynamique avec son environnement.

La méthodologie retenue dans l’étude est mixte reposant sur l’utilisation d’outils de type quantitatif et qualitatif au cours d’entrevues avec une population de mères ayant récemment accouché, qui présentent des problèmes de dépendance ou de consommation abusive de substances psychoactives (alcool ou drogues illicites). La période d’observation a été de six mois à compter de la naissance de l’enfant. La recension des écrits nous a appris en effet que cette période, correspondant à l’apprentissage de la maternité, constitue un moment charnière au cours duquel les possibilités de changements dans les comportements de consommation sont accrues. La période de la grossesse a, pour sa part, été abordée de façon rétrospective. Une telle procédure comporte certaines limites (mémoire défaillante, interprétation à la lumière de la situation présente). Cependant l’utilisation de l’entrevue semi-dirigée permet d’aborder largement cet aspect ce qui comble en partie les lacunes de l’approche rétrospective.

La population étudiée

Nous avons rencontré, au cours de l’année 1999-2000, 54 mères ayant récemment accouché. Elles ont été recrutées dans cinq hôpitaux québécois (quatre à Montréal et un à Québec[5]) et identifiées comme dépendantes ou ayant fait un usage abusif d’alcool ou de drogues illicites en période prénatale (par le personnel des départements d’obstétrique et de néonatalogie[6]). Les critères de sélection étaient les suivants : (1) une consommation abusive d’alcool, une consommation régulière de drogues ou de médicaments psychotropes (sans prescription) au cours de la grossesse ou de l’année précédant la grossesse ou la participation à un programme de méthadone ; (2) la compréhension du français et (3) l’absence de pathologie mentale grave. Le recrutement s’est avéré difficile, non pas à cause du refus de la part des mères, mais plutôt en raison de difficultés liées à l’organisation dans les départements hospitaliers (durée de séjour très courte, grande mobilité du personnel, surcharge de travail). Par ailleurs, la majorité des mères qui ont accepté de s’y engager, ont poursuivi la démarche jusqu’au bout puisque le taux d’acceptation a été de 92 % à l’hôpital.

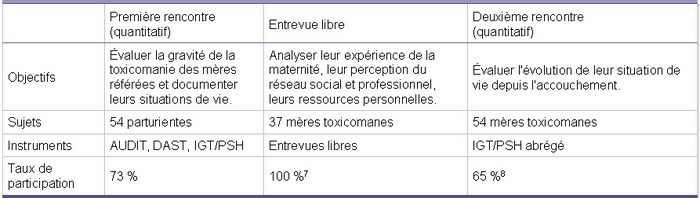

Toutes les nouvelles mères dépistées dans les unités d’obstétrique étaient informées de la recherche et invitées à y participer de façon volontaire. Les médecins, les intervenantes et intervenants sociaux et les infirmières étaient appelés à participer à ce dépistage alors que le premier contact en vue de la recherche était fait par les travailleuses sociales. Les mères qui répondaient à nos critères de sélection étaient invitées à signer un formulaire de consentement. Par la suite, toutes les entrevues ont été faites à leur domicile, par des assistantes de recherche formées à cet effet : les participantes ont été rencontrées à trois moments (tableau 1):

dans les 30 jours suivant l’accouchement, une entrevue d’une heure et demie a été effectuée avec un questionnaire ;

trois mois plus tard, une entrevue semi-dirigée d’une heure et demie à deux heures a été faite avec 37 d’entre elles ;

six mois après l’accouchement, une seconde entrevue par questionnaire a été complétée avec l’ensemble des mères recrutées, pour évaluer l’évolution des différents paramètres étudiés.

Les instruments de collecte

Deux questionnaires de dépistage (AUDIT et DAST) ont été utilisés pour confirmer la présence d’un problème important de toxicomanie. Cette mesure venait s’ajouter aux signalements faits par le personnel de l’hôpital ; aucune mère n’a cependant été éliminée suite à cette mesure. Pour les deux entrevues quantitatives, un questionnaire combinant l’Indice de gravité d’une toxicomanie (ASI/IGT) et le Psychosocial History (PSH) (Comfort (PSH) (Comfort et Kaltenbach, 1996) a été développé. L’Indice de gravité d’une toxicomanie (ASI/IGT) est une version de l’ Addiction Severity Index (McLellan et al., 1992 ; McLellan et al., 1980), traduite, adaptée et validée par des chercheurs du RISQ (Bergeron et al., 1998). Ce questionnaire, que nous avons appelé IGT/PSH, permet d’évaluer la consommation d’alcool et de drogues ainsi que certains problèmes associés (santé physique, situation psychologique, relations familiales et sociales, emploi et ressources et situation légale). L’IGT est actuellement utilisé à des fins cliniques par la plupart des centres de traitement du Québec pour évaluer leurs clientèles ; il est également repris comme instrument de recherche auprès de populations en traitement (Guyon et Landry, 1996), de populations en détention (Brochu et Guyon, 1998) ou encore auprès des grands buveurs de la population générale (Nadeau, 1998). Le Psychosocial History (PSH) est une ver- (PSH) est une ver- sion de l’ASI, adaptée aux besoins et à la situation des femmes. Cet instrument a été construit par une équipe de l’université Thomas Jefferson de Philadelphie (Comfort et Kaltenbach, 1996) et comprend 300 items, respectant la structure de l’ASI original et comportant de nouvelles sections permettant d’évaluer de nouvelles dimensions spécifiques aux mères. On y trouve, entre autres, des questions sur le comportement contraceptif, sur l’expérience de la maternité, sur les relations avec la famille immédiate et le partenaire ainsi que sur le recours aux services. Une étude de validité du PSH a démontré qu’il s’agit d’un instrument valide, ayant une bonne consistance interne, et qui peut rendre compte de la situation des femmes toxicomanes (Comfort et Kaltenbach, 1996). Pour cette recherche, certaines questions du PSH ont été traduites, soit celles qui portent sur : (1) la relation avec le père de l’enfant, (2) la santé sexuelle et (3) la situation de l’enfant ; elles ont été intégrées dans l’IGT, sous forme de trois nouvelles échelles.

Tableau 1

Moments de passation et instruments de mesure

Les entrevues semi-dirigées selon le mode du récit de pratique (Bertaux, 1997) ont été menées auprès d’une partie de notre échantillon (37 mères). Elles étaient initiées par une question invitant au récit. Un guide d’entretien identifiait la liste des thèmes à couvrir ; il n’a toutefois été utilisé que dans les cas où à la fin de l’entretien les thèmes prévus n’avaient pas été traités spontanément par la participante. L’entrevue libre est une technique qui favorise la construction du sens à partir du discours d’une population étudiée (De Koninck et al., 1997). Elle apparaît comme un instrument tout à fait pertinent pour aborder des questions telles l’expérience de la maternité (Reinharz, 1992). En effet, selon notre expérience, elle donne accès à des dimensions psychosociales ainsi qu’à des informations éclairant les trajectoires de vie individuelles que ne peuvent mettre au jour des approches faisant appel à des instruments dont le contenu est entièrement défini à priori (De Koninck et Malenfant, 1997).

Ce volet qualitatif a permis d’aborder trois questions principales : comment les mères perçoivent l’enfant, la signification de la place qu’il occupe dans leur vie et dans quelle mesure ces mères recherchent de l’aide et du soutien social. Le matériel obtenu lors des entrevues a d’abord fait l’objet d’une analyse verticale par entretien afin de retrouver et de faire ressortir la singularité des discours. Par la suite, une analyse thématique horizontale a permis de dégager les récurrences et de retrouver une cohérence thématique inter-entretiens (Blanchet et Gotman, 1992) selon l’approche de Paillé (1994). Le logiciel NU-DIST a été utilisé pour effectuer l’analyse. Le découpage par thèmes s’est effectué à la fois à partir des résultats de la recension des écrits et des éléments retrouvés dans le discours des mères[9].

Nous avons pu ensuite reconstituer les trajectoires individuelles de consommation et de maternité de ces femmes et en saisir le portrait collectif. Cette approche a été peu utilisée jusqu’à maintenant dans le champ de la toxicomanie, cependant les travaux de Waldorf et ses collaborateurs (1991) et particulièrement ceux de Taylor (1993) auprès d’un groupe de femmes dans une communauté de Glasgow ont montré la pertinence d’analyser les événements dans une perspective chronologique en prenant en compte les facteurs qui les influencent mais également leur enchaînement et leur répercussion les uns sur les autres. Une perspective semblable a été adoptée par Brunelle (2001) auprès d’un échantillon de jeunes délinquants toxicomanes ; dans son étude, l’approche par récit de vie a permis d’aller au-delà des seuls éléments factuels en ajoutant le sens donné par le sujet et sa perception des événements.

Résultats

Cet article porte spécifiquement sur les trajectoires de consommation des femmes et leur expérience, telles qu’elles nous les ont décrites, eu égard aux différents milieux d’appartenance qu’elles ont connus au cours de leur vie ainsi que sur les modèles familiaux qu’elles semblent avoir adoptés au moment où nous les avons rencontrées, soit celui de la naissance de leur enfant. Notre analyse repose sur les informations recueillies, tant quantitatives que qualitatives.

Qui sont les mères de l’étude ?

Les participantes à notre étude ont toutes été recrutées à l’hôpital où elles venaient de mettre au monde leur dernier enfant. Elles ont cependant des expériences de vie différentes puisque les plus jeunes sont âgées de 18 ans et la plus âgée a 39 ans (l’âge moyen étant de 26 ans). Plus de la moitié d’entre elles n’ont pas terminé leurs études secondaires et, au moment de l’accouchement, les deux tiers disaient vivre de prestations de bien-être social. La plupart d’entre elles signalent avoir éprouvé des problèmes importants de santé psychologique et près du tiers rapportent avoir reçu des traitements à cet effet. Enfin un peu moins de la moitié ont rapporté des problèmes de santé physique chroniques.

De façon générale, les histoires de vie des participantes se rejoignent quand il s’agit de considérer les grandes étapes, les moments clés. Mais les événements peuvent être différents ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se produisent. Dans ce qui suit, quelques traits communs sont dégagés.

L’enfance et la famille d’origine

La très grande majorité des participantes viennent de familles dont au moins un membre présente des problèmes de consommation de substances psychoactives ; deux types d’enfance regroupent la majorité des cas.

L’enfant malade de sa famille

Les deux-tiers des répondantes nous ont décrit des familles présentant des problèmes multiples : problèmes d’alcool et de drogues (selon leur appréciation, 71 % des pères et 32 % des mères avaient de tels problèmes).

[…] ma mère était alcoolique […] j’allais à l’école quand ça lui tentait, si ça ne lui tentait pas, ben j’y allais pas. euh […] il fallait que j’aille chercher sa bière au dépanneur – puis des fois elle ne m’envoyait pas à l’école juste pour aller chercher un six packs au dépanneur – parce que le dépanneur ouvrait tout le temps après que l’autobus soit passé.

Maxime, 20 ans

Elles ont aussi révélé l’importance des problèmes psychologiques (50 % des répondantes décrivent leurs parents dans ces termes). Ensuite on note une grande instabilité : elles parlent d’abandon par l’un des parents ou par les deux, de placements chez d’autres membres de la famille ou en centre d’accueil, de déménagements multiples, de fugues, etc.. Toutes les participantes ont mentionné avoir été victimes d’abus au cours de l’enfance : abus psychologiques (60 %), abus physiques (47 %) ou abus sexuels (41 %). C’est le cas, par exemple, d’Alexandra qui après de multiples abus est devenue enceinte de son père à 12 ans.

Le premier abus s’est passé à 4 ans par euh […] mon grand-père, mon oncle puis mon père là un jour euh […] dans l’temps des fêtes […] suite à des abus sexuels, je suis tombée enceinte à l’âge de 12 ans – j’ai porté à terme mon enfant mais elle est née avec des malformations […] des grosses malformations.

La rebelle

L’autre tiers vient d’un milieu familial que les femmes présentent comme relativement harmonieux : la plupart d’entre elles disent avoir établi une relation étroite avec leurs parents mais ceux-ci sont décrits comme très sévères et l’ambiance familiale contraignante.

J’avais pas le droit de rien faire, […] ben pourquoi les autres ont le droit pis moi j’ai pas le droit ? Tsé. Pis ça, ça m’a amené à consommer pis à essayer de faire comme les autres parce que je sentais pas que j’avais ma place avec les autres parce que ma mère était toujours sur mon dos.

Hélène, 29 ans

Elle commence à réaliser aussi que peut-être c’est le quatre ans qui me fallait aussi pour faire mes niaiseries ça l’a tellement été sévère chez nous tsé, ça l’a tellement été strict. […] un enfant c’est libre tsé soit qui soit soumis aux parents critiques ou soit rebelle, moi j’ai décidé d’aller dans le rebelle.

Jacinthe, 22 ans

Souvent, elles nous ont rapporté qu’un événement a fait éclater l’harmonie alors qu’elles étaient adolescentes, par exemple, la séparation des parents, la dépression de la mère ou son peu de présence auprès de ses enfants. Deux notions reviennent fréquemment dans le discours : le besoin de vivre des sensations et l’ennui (l’ennui sera aussi invoqué pour expliquer l’entrée et le maintien dans la consommation).

Un joint de pot, l’histoire classique tsé pis là ça été le pot quand chu fatiguée pis que c’est long pis que c’est plate tsé.

Céline, 38 ans

L’initiation à la consommation

Les trajectoires

Les trajectoires de toxicomanie ont un point de départ où se fait le contact avec une ou des substances et où commence un processus d’apprentissage d’utilisation et de familiarisation avec celles-ci. Les participantes nous ont raconté comment elles ont été initiées aux drogues, leur passage aux drogues dures[10], leur participation active dans ce processus de même que le sens donné à la consommation de ces produits. Quelques-unes ont débuté la consommation durant l’enfance mais, pour la plupart, cette initiation s’est faite à l’adolescence.

À une exception près, les répondantes sont polytoxicomanes. Elles le disent et le confirment en identifiant, pour la plupart, au moins deux substances en réponse à une question portant sur la ou les substances qui leur causent le plus de problème.

Figure 1

Trajectoires de consommation

L’ordre d’apparition des différents produits dans leur vie ne se démarque pas de ce que l’on retrouve dans d’autres études. Par contre les participantes témoignent d’une plus grande précocité lorsqu’elles sont comparées aux femmes toxicomanes en traitement ou incarcérées étudiées antérieurement, qu’elles soient mères ou non (Guyon et al., 1999 ; Brochu et al., 1999). L’alcool, les inhalants, le cannabis et les hallucinogènes entrent dans leur vie avant qu’elles n’atteignent l’âge de 16 ans. Par ailleurs, la consommation régulière d’hallucinogènes s’installe très rapidement chez celles qui en font usage. C’est aussi en moyenne vers 16 ans que les premiers gestes délinquants font leur apparition, donc avant l’expérimentation et l’usage de la cocaïne et des opiacées.

Plusieurs facteurs se retrouvent dans l’initiation à la consommation. L’étude du discours des mères interrogées a permis de les regrouper sous trois chefs : des facteurs dits contextuels, des facteurs que nous avons appelés relationnels et des facteurs intrinsèques. Ces catégories, recréées à partir de l’analyse des diverses motivations qu’elles invoquent, sont celles qui reviennent le plus souvent dans les entrevues. D’autres facteurs, moins fréquents, ont également été évoqués, dont le plaisir associé à la consommation du produit et la curiosité.

Les facteurs contextuels

Les facteurs contextuels réfèrent à la facilité d’accès aux produits (des contacts dans le milieu de la vente de drogues, la gratuité des produits, des moyens financiers) et à l’environnement familial et social (la consommation familiale, la rébellion contre la famille, des amis consommateurs, l’identification à un groupe). Le discours de la majorité des femmes au sujet de leur initiation à la consommation d’alcool et de drogues illicites suggère que la facilité d’accès aux drogues favorise les premières consommations. Pour plusieurs répondantes, la familiarité avec les drogues licites et illicites s’est développée au cours de leur enfance et bon nombre de femmes ont ainsi hérité d’un modèle familial de consommation.

Pis mes soeurs y consommaient déjà […] c’est ça dans ma famille tsé, ma soeur la plus vieille à consommait pis mon autre soeur à consommait, faque même si j’en avais jamais pris de la mescaline là […] j’savais c’était quoi.

Élise, 21 ans

Par ailleurs, il n’y a pas de lien évident entre le type de famille d’origine et le modèle d’initiation.

L’influence et la pression des pairs est le facteur qui revient le plus souvent dans le discours des femmes interrogées. Ce sera le groupe d’amis, les autres élèves du même milieu scolaire ou du centre d’accueil ou encore le gang de motards. Pour plusieurs femmes, l’initiation à la consommation de drogues s’est effectuée en compagnie d’amis et elle est survenue, généralement, dans un contexte de fête. Pour Caroline (23 ans), la consommation a été motivée par la recherche du plaisir.

[…] Du pot, du hasch […] toutes les fins de semaine, j’m’en souviens, on faisait (aussi aussi) de l’acide […] j’avais une p’tite gang là. Une dizaine de filles pis de gars. Toutes les fins de semaine on trippait. C’était l’fun […]

Lors d’une sortie entre amis, souvent la drogue fait partie intégrante de la soirée et elle est généralement offerte gratuitement.

[…] Pis eux autres ça fumait, écoute, son ami y’amenait trois et demi là, c’était 35 piasses de pot pis eux autres y fumaient même pas la cigarette, y fumaient juste ça du pot. Donc là c’est sûr que ben moi j’avais même pas besoin de payer hein […] t’embarquais sur le tas pis tu prenais deux, trois puffs.

Sandra, 19 ans

L’initiation à la consommation de drogues correspond au désir de se faire accepter, de s’identifier au groupe.

[…] ce qui m’a amenée à consommer […] c’est parce que je sentais que j’avais ma place avec les autres, parce que ma mère était toujours sur mon dos… Je voulais être une « tough » (dure dure) j’voulais être démarquée des autres, j’voulais que tout le monde dise « ah oui elle là c’est une tough » […] je faisais deux fois comme ce que les autres faisaient là […] ça m’a amenée à consommer de plus en plus – pis de plus en plus fort […]

Sandra, 19 ans

Les facteurs relationnels

Ces facteurs font référence particulièrement au partenaire amoureux ; celui-ci joue un rôle important dans la consommation, pas nécessairement au moment de l’initiation mais à celui du passage vers les drogues dures. Pour un certain nombre d’entre elles il sera plus âgé et aura une influence sur la rupture avec la famille. Elles vont spontanément se mettre en ménage vers 15-16 ans ou alors en appartement avec des amis et des colocataires qui sont aussi des partenaires de consommation. Elles évoquent un besoin de sécurité ou la recherche d’un toit loin du milieu familial pathologique ou contraignant. Ce sont alors des couples très précaires, qui vont organiser leur vie autour de la consommation. On notera que c’est aussi la période où la plupart vont abandonner leurs études. Le discours de Sylvie (25 ans) suggère que la consommation de drogues découle d’un désir de vivre la même chose que l’amoureux, de se rapprocher de lui et de créer des liens plus étroits.

[…] C’est parce que mon chum était sorti de prison pis on vivait ensemble pis lui ben y consommait. Fait que ça m’a incitée à consommer. On était dans une mauvaise passe là, j’ai dit : tant qu’à y être, j’va l’essayer. Tant qu’à pas vivre le même trip là, pis tant qu’à payer pour ça, j’ai décidé d’essayer ça […]

Sylvie, 25 ans

Les facteurs intrinsèques

Le troisième groupe de facteurs fait référence à une série de motivations associées à des expériences personnelles, le plus souvent négatives : atténuer le sentiment de rejet, la culpabilité (suite à l’abandon d’un enfant par exemple), surmonter des périodes difficiles (le décès de personnes significatives, une mésentente grave avec un parent), anesthésier la douleur morale mais également se désinhiber ou contrecarrer l’ennui. La fonction d’automédication remplie par l’alcool et la drogue, largement rapportée dans la recension des écrits (Klein et Zahnd, 1997), ressort très souvent du discours des mères rencontrées. Céline invoque l’ennui à l’origine, puis les étapes qui s’enchaînent :

[…] L’histoire classique tu sais […] ça été le pot quand je suis fatiguée puis que c’est long puis que je m’ennuie. Un joint de pot, après ça l’acide, après ça les pilules […] n’importe quoi – puis là tranquillement […] je suis dans une toilette publique […] y’a un gars qui me propose d’essayer du speed, j’me shoote le speed en intraveineux puis après ça j’voulais continuer à en faire – alors j’en ai fait, j’en ai fait […]

Céline, 38 ans

Pour plusieurs, la drogue est venue remplir une fonction particulière assimilable à une fuite d’une réalité jugée trop difficile.

Fait que ça c’est dur tu sais, tu penses que tu n’est pas aimée pis que tu n’a pas ta place souvent là. Je me souviens quand j’étais jeune je pleurais, je disais Mon Dieu vient me chercher je suis écoeurée. Fait que j’ai commencé jeune à vouloir faire des tentatives de suicide. Pis quand j’ai entré dans la drogue, ça m’a comme aidé parce que, surtout l’héroïne, tu te rapproches d’la mort avec ça, j’étais bien parce que je sentais pus rien.

Hélène, 29 ans

Progression dans les pratiques de consommation

Devenues adultes, elles connaîtront des destins différents mais ceux-ci sont particulièrement caractérisés par l’instabilité . Plusieurs partenaires amoureux vont traverser leur vie ; ils seront pour elles autant d’occasions d’arrêter ou de reprendre la consommation. En moyenne ces unions vont durer une à deux années. Les facteurs associés à l’initiation se retrouvent également dans la progression et le maintien de la consommation. Il va sans dire que la combinaison de tous ces facteurs ancre davantage la consommation de drogues dans la vie des femmes.

Les facteurs contextuels

Les facteurs contextuels renvoient à la facilité de l’approvisionnement en drogue. Il s’agit, comme c’était le cas à l’initiation, du contexte et du milieu qui entoure la femme. Avoir un entourage consommateur et obtenir gratuitement de la drogue vont faciliter cette progression. Cependant les contacts dans le milieu de la vente de drogue et les moyens financiers (de source légale ou non) vont avoir une influence plus importante. En somme, ces facteurs favoriseraient une progression de la consommation puisqu’il est possible de se procurer facilement la drogue privilégiée et ce, au moment voulu. Les mères rencontrées dans notre étude sont souvent nomades ; elles suivent un conjoint, fuient un milieu d’origine dans lequel elles ne se sentent pas bien, vont vers la ville où il est plus facile de s’inscrire dans un milieu de consommation et de trouver les substances de choix. Sur le plan professionnel, leur parcours est de façon très générale également erratique, la consommation entravant la stabilité. Elles travaillent dans des milieux susceptibles de les exposer à la consommation : bars, clubs de danse. L’accès à l’argent est un facilitateur qui revient très souvent :

[…] Moi j’avais plusieurs milliers de dollars d’accumulés, fait que […] chu vite tombée dans des grandes, grosses quantités facilement parce que j’avais plein d’économies.

Céline, 38 ans

On consommait pas beaucoup avant. Ca a été une relation avec des amis un de nos amis qui vendait ça qui nous a amenés à (augmenter la consommation). Je faisais d’l’argent, je travaillais beaucoup, mon mari avec, fait que on était des bons, des bons clients potentiels. Y nous a pognés tranquillement. Un matin j’me suis levée, j’étais malade. J’avais pas le choix, prête-moi z’en pour 10 piastres sinon j’passe pas la journée ! Tranquillement pas vite aie ! Ça l’a augmenté, pis un moment donné tu viens que té accroché.

Barbara, 37 ans

Les facteurs relationnels

Les facteurs relationnels font principalement référence au triangle amoureux que constituent la femme, son amoureux et la drogue. La relation avec un homme consommateur favorise le statu quo de la consommation de la femme puisque la drogue peut constituer le pivot au sein du couple.

Oui c’est ça parce que avec mon conjoint quand c’était pas une journée où moi j’avais envie (de consommer) ben l’autre journée c’était lui […] Pis là on avait le dealer qui nous frontait.

Marie-Claude, 26 ans

L’accord mutuel face à la consommation de drogue au sein du couple constitue un puissant moteur de progression dans la consommation de nos répondantes, autant en termes de volume que de diversité de produits. À l’inverse, un partenaire non-consommateur pourra constituer une motivation pour cesser ou diminuer la prise de drogues par sa présence ou sa désapprobation face à l’utilisation des produits.

Après ça j’ai eu mon conjoint qui m’a tombé dans les mains qui accepte pas vraiment ça […] Y me critique pas, y me blâme pas […] Mais il l’accepte […] J’sais que, à long terme, y resterait pas avec moi. Fait que, j’ai dit c’est un autre signe.

Ginette, 29 ans

Les facteurs intrinsèques

Au stade de la progression, les facteurs intrinsèques engendrent une consommation fonctionnelle, une consommation d’automédication. Cette consommation de drogues renvoie au désir de soulager la peine, de fuir la réalité, compenser pour le manque d’estime et d’amour de soi ou d’estomper des maux physiques (les symptômes de sevrage, se détendre, atténuer la fatigue, avoir de l’énergie ou atténuer la douleur). La consommation comme réponse à des événements stressants, particulièrement les abus physiques et sexuels ont été souvent mentionnés. L’absorption de substances psychoactives constitue en fait un analgésique contre la douleur psychologique (émotionnelle) et physique.

[…] C’était pour fuir les émotions. Pour les cacher là. Parce que quand tu consommes, pour moi en tout cas je sens rien, les émotions là sont […] Tu les sens pas. Tu prends tout très relax, ça te dérange vraiment pas.

Johanne, 32 ans

Le plaisir associé à la consommation reste présent dans la progression de la consommation : l’envie d’avoir du plaisir, de mieux fonctionner ainsi que la recherche de sensations constituent des raisons qui poussent à la consommation et à son maintien.

[…] Quand on consomme là on essaye tellement de rechercher notre premier buzz qu’on a eu là […] Parce que […] Si on consomme c’est parce que le premier buzz qu’on a eu, on aime ça hein […] Fait que on essaye tellement de rechercher le premier, la première fois qu’on a consommé, on essaye tellement de rechercher l’effet qu’on a eu. Mais dans le fond là, on est tellement pas capable, pis que on consomme, on consomme, on consomme plus là […] Pis un moment donné on vient que on voit pus la fin de ça.

Élise, 21 ans

Le prix de la drogue

Avec la progression de la consommation, trouver l’argent pour se procurer le produit devient une préoccupation quotidienne. Comme nous l’avons rappelé déjà, celles qui sont sur le marché du travail se retrouvent généralement dans des emplois instables et peu rémunérés. Il faut donc se procurer l’argent de la drogue par des moyens différents. Contrairement aux résultats rapportés par certaines études (Hser et al., 1987), la plupart des mères interrogées ne sont pas dépendantes de leur partenaire pour maintenir leur consommation. Elles vont alors s’endetter[11], puis trouver d’autres moyens de financement, particulièrement des activités illégales. La majorité des femmes rencontrées ont dit avoir déjà commis un tel geste et près de la moitié ont été condamnées pour des délits d’ordre criminel, particulièrement des vols (39 %), la possession ou le trafic de drogues (34 %) ou des infractions d’ordre sexuel (surtout la prostitution) (34 %). Le tandem consommation-prostitution a été largement traité dans la littérature scientifique (Inciardi et al., 1991 ; Anglin et al., 1987). Contrairement à ce qui a été avancé dans plusieurs de ces études, les activités sexuelles contre argent ne sont pas le seul moyen, ni même le plus utilisé, pour soutenir les coûts générés par la consommation. Nos résultats se comparent à cet effet à ceux de Taylor (1994) en ce sens que les répondantes qui ont offert leurs services sexuels contre rémunération l’ont fait souvent après avoir utilisé d’autres moyens de se procurer de l’argent.

Ben c’était l’métier qui rapportait le plus. J’ai fait un vol à l’étalage une fois, pis j’me suis fait prendre. C’était vraiment pas dans mes coordonnés. Alors, il fallait que je me débrouille avec ce que j’avais, puis ce que j’avais c’était mon corps. Alors j’en profitais. J’faisais beaucoup d’argent avec, tu sais.

Nicole, 32 ans

Toutes ont fait une distinction entre la danse et la prostitution ; la première étant considérée valorisante, offrant une marge de liberté et s’avérant économiquement profitable alors que la seconde constitue l’ultime ressource :

[…] J’ai dansé – après ça j’ai fait de la prostitution […] Puis ben là tu te prostitues […] Tu as ton argent […] Alors là tu te gèles pour oublier que tu viens de te prostituer parce que ça t’écoeure […] c’est comme un cercle vicieux. Tu te gèles toujours parce que t’as pas le goût de sentir la vie dans le fond là, t’as pas le goût d’avoir d’la peine tu sais. T’as pas le goût d’être heureuse.

Andrée, 22 ans

Pratiquer la danse peut, par ailleurs, susciter un certain malaise comme ce fut le cas de Pauline (20 ans), pour qui la consommation est alors devenue une panacée :

C’est vraiment quand j’ai commencé à danser que […] J’buvais de l’alcool, au début parce que ça me dégênait […]

La maternité

Les expériences vécues

La maternité s’insère dans leur vie de façon inopinée pour la plupart d’entre elles. Rarement s’agit-il d’un projet planifié et, dans plusieurs cas, la grossesse a été détectée tardivement[12]. La plupart ont déjà eu des grossesses, un grand nombre a fait l’expérience d’avortements ou de fausses couches, d’autres ont des enfants (tableau 2). En moyenne, elles ont vécu 3 grossesses et donné naissance à 1,5 enfants. Quatre sur cinq ont eu au moins une interruption volontaire de grossesse et une sur trois a fait une fausse couche. Elles avaient 23 ans (en moyenne) à la naissance de leur premier enfant, ce qui les distingue de la moyenne québécoise qui est de 28 ans (ISQ, 2002).

Tableau 2

Expériences reliées à la reproduction

La fréquence de leurs expériences en lien avec la reproduction est frappante autant pour le nombre de grossesses, qu’elles soient suivies ou non par une naissance, que par leur précocité. Il y a les conséquences des événements traumatiques (grossesses à la suite d’abus et alors qu’elles étaient adolescentes) et l’inscription dans une trajectoire de reproduction alors qu’elles sont encore très jeunes. À la différence des mères ayant participé aux études consultées dans la recension des écrits, toutes les mères soumises à un entretien ont eu un suivi prénatal. Il faut dire que ces études avaient été menées dans des contextes américains où la couverture des soins médicaux n’est pas universelle et où, du moins dans certains états, la répression vis-à-vis de la consommation de drogues chez les femmes enceintes est plus forte. De plus le tiers des répondantes étaient inscrites dans un programme de substitution à la méthadone au moment de l’enquête et étaient, par conséquent, suivies par le personnel médical du centre hospitalier où ce traitement était donné.

L’interruption et la régression de la consommation

Presque toutes les répondantes ont consommé pendant la grossesse, mais la plupart ont diminué leur consommation, certaines considérablement. Quatre facteurs principaux se dégagent du discours des répondantes : premièrement qu’il s’agisse de la grossesse ou de la naissance, l’enfant représente, pour la grande majorité, une motivation suffisante pour arrêter la consommation.

T’sais depuis que l’bébé est né, c’est comme écrit dans ma tête que j’ai arrêté. C’est clair, net et précis. J’ai arrêté de me g’ler.

Marie-Claude, 25 ans

La grossesse et l’arrivée de l’enfant revêtent une signification particulière pour la femme, car elles lui permettent de réaliser un rêve ou de donner un sens à sa vie. Cesser de consommer devient alors souhaitable pour éviter de perdre la garde légale de l’enfant, pour être capable de s’en occuper et évidemment pour profiter pleinement et adéquatement de l’expérience de la maternité.

Devenir mère pour moi, c’tait important. Dans ma démarche d’abstinence […] C’était important pour moi pour rebâtir, tu sais, les valeurs que j’avais perdues, – parce que j’en avais plus de valeurs, j’avais plus de principes de vie, j’avais plus rien, ça m’a aidé à rebâtir mes valeurs, mes principes de vie, mes responsabilités […]

Nicole, 32 ans

Les participantes parlent de leur enfant comme apte à les aider à racheter le passé : il s’agit donc ici de l’enfant rédempteur qui va permettre d’effacer la trajectoire de consommation et leur redonner un statut dans la société.

Je me sens plus mère […] Je me regarde puis j’me dis que personne pourrait dire qu’il y a un an j’étais une junkee j’aime ça constater ça.

Marie-Claude, 25 ans

En deuxième lieu, le partenaire, lorsqu’il ne consomme pas, peut s’impliquer dans le processus d’interruption de la consommation de la nouvelle mère. Sa simple présence, le fait qu’il ne consomme pas, le désir de renouer avec lui ou encore la crainte que la relation ne se détériore sont autant de facteurs de motivation.

Troisièmement, une nouvelle préoccupation survient dans la vie de la mère : prendre soin de sa propre santé. Ainsi, le désir de faire attention à soi, une conscience accrue de ses problèmes de santé, la crainte des conséquences de la consommation les amènent à prendre la décision d’arrêter de consommer. Le regroupement des trois facteurs précédents suggère que des situations, des personnes, des attentes face à la vie, des projets semblent prendre le pas sur la consommation de drogues. D’autres aspects paraissent désormais plus importants que la drogue.

En quatrième lieu, la rencontre et le recours à différents professionnels et différentes thérapies et traitements, en lien avec leur grossesse ou leur consommation, vont également peser sur la décision. La présence de ces facteurs restreint et limite la consommation et influence donc, à des moments particuliers de la trajectoire, une régression de la consommation.

Malgré l’importance des composantes du discours tournées vers l’avenir et remettant en cause le passé, la culpabilité demeure très présente :

[…] Parce que tu sais quand tu te drogues pis tu bois, tu penses pas vraiment là ; c’est sûr que des fois je m’arrêtais pis j’me disais pauvre enfant qu’est-ce que je lui fais là tu sais mais pour oublier justement ce que je lui faisais ben qu’est-ce que tu fais, tu vas te droguer pis tu vas boire à place pour oublier.

Simone, 25 ans

[…] Je me sentais coupable quand j’ai vu mon bébé en sevrage souffrir comme ça […] J’me disais que j’aurais pu faire mon sevrage avant de tomber enceinte […] Elle (le bébé) n’ a pas à vivre ça elle – c’est moi qui l’ai mise au monde puis je lui donne le fardeau de le faire le sevrage.

Andrée, 22 ans

Je mets une grosse responsabilité sur le dos de mon enfant, je trouve en disant que, parce que c’est lui je trouve qui m’aide à, à faire tout ça, pis j’espère que j’y en mets pas trop sur le dos. C’est lui qui me sauve un peu la vie dans un sens là. Je trouve ça pesant sur le dos de ce petit être là.

Caroline, 21 ans

La famille « recréée »

Vivre avec la réalité

En général, toutes ces mères tentent du mieux qu’elles le peuvent de créer un environnement adéquat pour leur enfant. Au moment où nous les avons rencontrées, elles réussissaient à répondre aux besoins essentiels du bébé ; elles lui offrent de l’amour, de l’affection et une présence qu’elles auraient souvent souhaités pour elles-mêmes pendant leur enfance. Elles font des efforts pour arrêter ou diminuer leur consommation dans le but de s’occuper convenablement du bébé et pour ne pas répéter les erreurs commises par leurs parents. Leur projet se vit avec ou sans le père du bébé et dans les deux cas, le bébé devient la priorité et une source de motivation dans leur vie.

Les relations avec le partenaire

Plus de la moitié (53 %) vivaient avec le père du bébé au moment de l’accouchement, les autres étaient seules ou vivaient avec des parents ou un co-locataire. Six mois plus tard, 56 % vivent en couple (les deux tiers d’entre elles avec le même partenaire) et 44 % vivent maintenant seule avec leur bébé. Certaines ont quitté le père du bébé pour se protéger parce qu’il avait recommencé à consommer ou pour protéger leur bébé de la violence; quelques pères sont en prison. En général, lorsque la mère vit seule avec son enfant, le père est totalement absent, en ce sens qu’il ne joue pas son rôle auprès de l’enfant et rares sont celles qui ont parlé de garde partagée. Ces femmes se tournent vers leur famille d’origine pour obtenir de l’aide même si les relations étaient, avant l’arrivée de l’enfant, tendues avec leurs parents. L’aide qu’elles obtiennent alors leur donne une certaine stabilité et parfois une sécurité matérielle, financière et émotive.

Quand les mères vivent en couples, les tensions sont fréquentes, 45 % des répondantes ont eu de sérieux problèmes avec leur partenaire six mois après l’accouchement. Dans certains cas, la violence physique, qui avait cessé pendant la grossesse, va réapparaître. Toutes les mères veulent un père pour leur enfant mais un certain nombre se montrent déçues: du père, du conjoint ou de l’homme. Celui-ci est évalué de diverses façons soit en fonction de l’intérêt qu’il manifeste pour les tâches quotidiennes qui incombent aux nouveaux parents, soit en raison de son immaturité ou encore de ce qu’il révèle de sa capacité à jouer son rôle de père dans une relation antérieure.

Que, j’disais qu’on avait pas les mêmes valeurs […] J’ai l’impression comme on disait là que j’ai à être un tuteur, d’y montrer c’est quoi des bonnes valeurs, c’est quoi des valeurs familiales, c’est quoi le respect, c’est quoi euh être en relation avec quelqu’un […]

Hélène, 29 ans

Des interviewées attribuent la fragilité de leur couple au fait que leur conjoint, lui, continue de consommer alors qu’elles tentent d’arrêter ou de diminuer. Elles invoquent aussi qu’il offre peu de soutien dans les soins au bébé et peu d’aide dans l’organisation matérielle du quotidien (ménage, emplettes). Cependant quelques pères font partie de la matrice de soutien de la mère. Ces mères se disent reconnues et encouragées dans leur rôle, soutenues dans le partage des tâches. Moi c’est ben le fun, j’ai un mari en or, j’ai pas juste un bon chum c’est un maudit bon papa. C’est plus souvent le cas dans les couples où le père ne consomme pas de substances que dans les couples familiers des milieux de la drogue. Le type bon gars a généralement commencé à soutenir la mère bien avant la grossesse. Les femmes disent Il a toléré ma consommation, Il ne m’a jamais abandonnée, il m’a toujours reprise. Ces couples semblent particulièrement conscients de leurs responsabilités et déterminés tous les deux au moment de l’entrevue à être de bons parents.

Renouer avec la famille

Pour plusieurs répondantes, la venue de l’enfant a été l’occasion de renouer avec leur famille. Elles l’ont fait, malgré les blessures qu’elles ont subies dans leur enfance et malgré les abandons à l’adolescence. Investies d’un nouveau statut, ces mères se sentent prêtes à affronter leurs parents, leurs frères et soeurs, leur belle-famille. Le soutien qu’elles reçoivent des femmes de leur famille (mère, tante, soeur) ressort particulièrement des entrevues. Il est décrit comme plus significatif que celui du conjoint. On retrouve ici le rôle particulier joué par l’enfant rédempteur.

Au début, y’en a qui étaient réticents, mais la marraine de mon p’tit gars qui est ma tante, […] voyait que c’était pas d’la baboche mon histoire d’arrêter encore une fois […] Fait que a l’a dit comme aux autres membres d’la famille, que c’était réel, là. Fait que les autres membres d’la famille sont v’nus plus facilement, là, à être convaincus, pis à v’nir m’voir d’eux-mêmes, tu sai […] comme mon frère, ma soeur, pis mes tantes qui m’avaient pas vue depuis des années, là, y’ont toutes r’commencé depuis que l’bébé est né.

Marie-Claude, 26 ans

L’aide financière et le soutien moral de la famille sont largement préférés aux ressources institutionnelles. La grossesse et l’arrivée d’un bébé en santé donnent à la mère un nouveau statut et lui donnent à la mère un nouveau statut et lui permettent de prendre (ou de reprendre) une place dans la structure familiale.

À la recherche de stratégies ou la vie après la consommation

Si la grande majorité des mères interrogées consomment moins pendant la grossesse, on note une reprise progressive après l’accouchement. Six mois plus tard, la tendance à consommer réapparaît chez la plupart. Le souci pour le bien-être de l’enfant subsiste malgré la consommation. En moyenne, la fréquence de consommation excessive d’alcool a augmenté progressivement, cependant une seule répondante a recommencé à prendre de la cocaïne. Pour certaines, le cannabis et les opiacés (autres que l’héroïne) vont devenir les substances privilégiées et vont remplacer les drogues plus dures ou l’alcool qu’elles jugent plus néfastes dans les soins à donner à l’enfant. Le traitement de substitution à la méthadone a été maintenu (une seule répondante déclare avoir pris de l’héroïne). Malgré les moments privilégiés que constituent la grossesse et la naissance de l’enfant, le désir et le besoin de consommer ne sont pas pour autant éliminés. Le discours des femmes interrogées permet de constater qu’il existe deux autres étapes importantes dans la trajectoire : la vie après la consommation et les probabilités d’une rechute. L’arrêt de la consommation suggère la plupart du temps la rupture avec l’ancien style de vie ; elles sont conscientes qu’elles doivent restructurer leur vie si elles veulent maintenir les acquis et poursuivre le projet de maternité.

Premièrement, les femmes apportent quelques modifications à leur contexte de vie. En effet, puisqu’elles ont fait le choix d’interrompre ou de restreindre considérablement leur consommation, elles devront aussi effectuer une coupure avec les milieux qui les y incitaient. Elles vont alors tenter de ne plus fréquenter les endroits propices à la consommation ainsi que les personnes qui valorisent la consommation. Certaines iront même jusqu’à déménager dans une zone rurale afin de s’éloigner de la vie urbaine et par le fait même des opportunités de consommation. Or, ces milieux constituaient bien souvent leur cadre de vie, leur réseau social et celui de leur partenaire. Se retirer de son ancien groupe de référence, de sa famille de consommation est particulièrement difficile et est vécu péniblement par certaines. Dans de tels cas, le discours est empreint de solitude profonde devant la vie et ce qui leur arrive (la maternité, les conséquences de leurs décisions face à l’arrêt de consommation ou la relation de couple), malgré l’aide que certaines reçoivent.

[…] Les anciens amis de consommation, là oublie ça, tu mets ton livre de téléphone dans la poubelle, puis là, il faut que rebâtisses ton livre, t’sais […] Y’a qu’ deux noms dans ton livre, tu te r’trouves toute seule encore. Alors j’ai r’bâti ça tranquillement […] J’peux pas dire qu’il y en a beaucoup de noms dans mon livre, sauf que les noms qui sont écrits sont importants par exemple. T’sais, c’est des bonnes personnes, pis, c’est pas des personnes de consommation […]

Nicole, 32 ans

La crainte des rechutes, le désintérêt face au style de vie de consommation ainsi que la découverte qu’il peut être agréable d’être à jeun enclenchent le processus de modification du style de vie. Ainsi Paule (25 ans) déclare qu’elle a choisi de ne pas reprendre la vie commune avec le père de l’enfant, lorsqu’il terminera sa détention pour délit de trafic de drogue, parce qu’il ne veut pas renoncer à la cocaïne et à ses amis consommateurs.

Ensuite, afin de bien s’ancrer dans leur nouveau contexte de vie, elles vont rechercher diverses formes d’encadrement. Certaines vont trouver différents moyens pour se tenir occupées afin de ne pas penser à la consommation. Pour gérer les crises, Claire (21 ans) est venue habiter près de sa mère et lui confie son bébé chaque fois que l’envie de consommer se fait trop forte ; France (25 ans) a développé un fort lien de confiance avec la travailleuse sociale du CLSC et a mis au point avec elle un protocole de gestion des crises ; elle prévoit y associer son conjoint quand il sortira de prison. D’autres ont mentionné pendant les entrevues que le fait d’avoir des responsabilités, de retourner à l’école et d’occuper un emploi permettent de penser à autre chose.

La reprise de la consommation

La rechute reste présente dans leur vie; pour certaines cette éventualité est si menaçante qu’elles vont éviter de l’aborder en entrevue ou elles feront du déni :

[…] Des fois j’veux même pas en parler. Parce que quand j’en parle c’est là que c’est dangereux pour moi.

Denise, 30 ans

Mais la plupart se disent conscientes que le risque de retourner à l’ancien mode de vie est toujours là et elles sont capables d’identifier les facteurs qui pourraient les y amener : l’attirance toujours présente des milieux de consommation, la difficulté à vivre avec la nouvelle solitude découlant de leur décision de s’éloigner de ces milieux, l’amoureux ou plus précisément la rupture avec l’amoureux ainsi que sa consommation ou sa propre rechute, l’absence temporaire ou la perte de la garde légale des enfants et finalement la culpabilité face à l’enfant.

[…] Le fait de me sentir coupable, de dire y’a pas d’affaire à vivre ça (le bébé), pis j’veux y donner à cent pour cent ce que je suis capable d’y donner[…] Mais là, ça a l’air que c’est pas assez fort. Mais là plus qu’y vieillit, plus je me dis, plus ça s’en vient plus fort, mais là je l’sais pas si ça va devenir assez fort un jour.

Discussion

Limites de l’étude

Que nous apprennent ces entrevues sur la réalité de la toxicomanie maternelle et surtout quels éléments suggèrent-elles dans la compréhension du lien entre devenir mère et être dépendante de SPA en vue d’une amélioration des approches ? Avant de tirer des conclusions, il importe d’identifier certaines limites qui risquent de réduire la portée de nos observations. D’abord le petit nombre de cas étudiés ne permet pas de conclure à l’exhaustivité des situations existantes; par exemple, l’exclusion des mères présentant une comorbidité importante de toxicomanie et de santé mentale restreint toute prétention à la représentativité statistique de notre échantillon. Ensuite, il importe de signaler que la moitié de nos répondantes ont été recrutées dans le même centre hospitalier ce qui crée une surreprésentation des usagères de celui-ci. Nous pensons, et c’est également une limite de toute étude portant sur des réalités sujettes au déni[13], qu’un certain nombre de mères interrogées pourraient avoir tenté de minimiser l’importance de leur consommation d’alcool et de drogues pendant la période qui a suivi la naissance de leur enfant. La crainte d’un signalement aux instances pénales entraînant le retrait de la garde de l’enfant qui pourrait s’ensuivre, a pu jouer un rôle et ce, malgré l’assurance du respect de la confidentialité qui leur avait été fait[14]. Ceci pourrait contribuer à une révélation incomplète de la consommation post-partum sans toutefois invalider l’ensemble de l’information, car ce qui nous intéresse ici, ce sont les tendances générales. Également, la période d’observation, de la naissance à six mois, restreint la portée des résultats et certaines tendances observées auraient pu profiter d’un prolongement de la durée de notre étude[15]. Enfin notre angle d’observation était, par choix, celui de la mère elle-même car nous voulions de cette façon colliger une information qui avait, jusqu’à maintenant peu retenu l’attention des chercheurs. Ce choix implique cependant une limite car nous n’avons que la vision de la mère sur sa situation, son contexte de vie et les personnes qui constituent son entourage. Ce choix volontaire nous a permis de voir et de comprendre leur situation à partir de leur propre perception, car l’un des objectifs de l’étude portait justement sur le recueil d’éléments propices à améliorer les approches avec cette clientèle.

Des trajectoires brisées

Les trajectoires de consommation et de vie, telles que révélées par les mères de notre étude, semblent intimement liées et, malgré la variété des situations observées nous avons pu isoler un certain nombre d’éléments communs et de moments clé. Bien que plusieurs facteurs de niveaux différents aient été dégagés, l’entrée et le maintien dans la consommation d’alcool et de drogues sont étroitement associés aux liens qu’elles ont tissés au cours de leur vie (familles d’origine, environnement social, couple et famille créée). Le fait d’avoir des antécédents familiaux d’abus d’alcool et de drogues constitue un des plus importants facteurs de risque pouvant prédire la consommation de drogues lors de la grossesse (Hutchins, 1997). Or, la majorité des mères interrogées ont rapporté une consommation importante de SPA dans leur famille d’origine.

À l’instar des études antérieures, la nôtre montre l’influence des pairs et des partenaires amoureux dans les histoires de vie et de consommation des mères toxicomanes. Il ne faut pas pour autant conclure que ces influences sont les seules responsables : de leur propre aveu, les répondantes ont dit avoir tenu un rôle actif tant dans l’initiation que dans la progression de leur consommation. Elles ne se perçoivent pas comme des victimes, bien que leur discours soit empreint d’un certain fatalisme face aux circonstances de leur vie ou à leurs propres limites.

Comment ces femmes se sont-elles engagées dans la consommation et pourquoi y sont-elles restées ? On retrouve, à l’analyse du discours, les mêmes éléments associés à l’initiation, à la progression, au maintien et à la rechute : l’influence de la famille d’origine, du milieu de vie, les liens avec le partenaire amoureux et la fonction d’automédication de la drogue. À ces trois principaux facteurs, d’autres viennent se greffer particulièrement au moment de l’initiation: le plaisir associé au produit, la curiosité ou le besoin de s’affirmer. La plupart des facteurs de progression sont identiques aux facteurs d’initiation, mais ils semblent prépondérants lorsque la trajectoire est bien entamée. Ces mêmes facteurs vont jouer un rôle dans la progression ou dans la régression de la consommation, selon qu’ils seront positifs ou négatifs au cours de la trajectoire de vie. Ainsi, le fait de vivre à proximité des lieux de consommation et de vente de substances psychoactives, d’avoir un partenaire qui utilise ces produits, de vivre des événements négatifs, etc., vont constituer autant d’éléments favorisant la progression de l’usage de drogues. À l’inverse, la fréquentation et le soutien d’amis et de conjoints non-consommateurs pourront influencer une régression, sinon un arrêt de la toxicomanie.

Les récits des femmes montrent bien qu’elles sont conscientes des implications de leur consommation, qu’elles sont capables d’identifier les moments et les circonstances qui les ont amenées et maintenues là où elles sont et leur propre responsabilité. Elles ont vécu, pour la plupart, des événements et des périodes particulièrement difficiles ; l’alcool et les drogues ont alors joué un rôle d’accompagnement ou de médication. Les milieux de consommation ont tenu lieu de famille, remplaçant celles qu’elles avaient quittées, sans pour autant constituer des environnements où elles ont pu s’épanouir et acquérir des modèles parentaux. D’où les multiples parcours entre la ville et la campagne, entre les divers conjoints, entre les petits emplois précaires et la criminalité.

La maternité comme facteur de régression de la consommation

La maternité vient bouleverser profondément ces parcours car elle s’accompagne d’une remise en cause des modes de vie ancrés depuis plus ou moins longtemps, de la mise en place de stratégies de coping et de changements et offre la possibilité de faire dévier la trajectoire de consommation. Dès lors elle crée une nouvelle dynamique: réussie, elle pourra jouer un rôle positif, si elle échoue, elle deviendra un facteur important de rechute :

Je m’en voulais de ne pas le garder (son bébé) je voulais pas faire comme ma mère. Fait que c’est pour ça que j’suis tombée dans la dope, pis toute là.

Paule, 25 ans

D’après leur discours, les expériences humaines qui les ont amenées à vivre des situations dans lesquelles la dépendance se crée, trouvent un écho dans l’arrivée de l’enfant. C’est pourquoi il faut que la maternité réussisse. En effet, on peut faire l’hypothèse que la maternité n’est pas une expérience indépendante de l’expérience de la toxicomanie dans le sens suivant. Par la maternité, les femmes vont contrer leur histoire, elles vont changer les situations et les perceptions qui les ont amenées à consommer.

Le discours des participantes sur leur maternité et sur leur enfant présente beaucoup de similitudes avec celui des mères en général et particulièrement avec celui des mères issues de milieux défavorisés. Compte tenu de leurs contextes de vie et du peu de perspectives qu’elles ont de se sortir d’une vie difficile et d’une vie de privation, la maternité est perçue comme un projet déterminant, comme une possibilité de changer radicalement le cours des choses, de recommencer ; l’expérience est empreinte d’espoir. Le désir de changer leur vie traverse toutes les entrevues: Je suis tannée d’être un brouillon, je veux être en ordre. Il est notable ici comment le fait de se sentir responsable de quelqu’un intervient dans la perception de soi, des capacités et dans la volonté de se bâtir un avenir différent et meilleur. D’après les récits recueillis, ces femmes n’ont pas souvent vécu d’expériences au cours desquelles on leur a fait confiance ou confié des responsabilités. Il semble donc s’agir d’un sentiment nouveau et très gratifiant. Au fil du temps toutefois, passés les premiers moments de découverte, la responsabilité peut devenir lourde surtout si le sentiment d’acquisition de compétences n’atténue pas l’anxiété ni la fatigue.

Les témoignages que les mères nous ont livrés, l’observation de leurs situations de vie, permettent d’affirmer que la maternité peut constituer un important levier de changement, pour la mère elle-même, dans ses rapports avec son milieu et finalement dans ses habitudes de vie. Toutes les répondantes tiennent des propos qui manifestent leur volonté de rupture avec un présent ou un passé trop lourd. Elles veulent échapper à un destin, ne pas répéter ce qu’elles ont connu, ne pas faire comme : comme les autres mères qui consomment, comme l’ex-conjointe du partenaire et surtout pas comme leurs parents. On retrouve chez elles l’expression du désir de racheter un passé qu’elles ont subi.

L’expérience nouvelle de la maternité n’est malheureusement pas la fin du parcours; on a constaté que les possibilités de rechutes augmentent à mesure que s’éloigne le moment de grâce de la naissance du bébé. La fragilité des acquis se heurte aux conditions de vie souvent devenues précaires avec la perte des revenus liés aux styles de vie déviants associés à la consommation, aux nouvelles difficultés rencontrées avec les conjoints mais aussi à l’inquiétude, parfois l’angoisse, devant l’exercice de la maternité.

Implications pour l’intervention

Une des réflexions qui émergent de l’analyse des résultats porte sur les services à développer et les approches à privilégier dans le domaine de la prise en charge des mères toxicomanes. Le bilan qui précède permet de suggérer que dans les trajectoires de vie de ces femmes, il y ait place pour un soutien institutionnel qui doit, dans plusieurs cas, se substituer à la famille inadéquate. En effet, certaines mères ont besoin de ce soutien pour compenser les carences de l’enfance et reconstruire les modèles familiaux. Lorsqu’elles se présentent en consultation ou en salle d’accouchement, elles n’arrivent ni indemnes ni souvent bien instrumentées pour leur avenir de mères.

Le bilan des différentes situations permet de supposer que :

elles ont été marquées par une histoire souvent faite de traumatismes, de rejets, de violences et de deuils ;

elles n’ont pas de modèles parentaux adéquats, tout comme elles n’ont pas acquis de compétences professionnelles ou sociales ;

leur environnement physique et social est, la plupart du temps, peu propice à la réalisation d’un projet de maternité et elles ont peu de mécanismes de coping autres que de recourir à l’alcool et aux drogues ;

enfin, elles se méfient des intervenantes, des intervenants et des mécanismes institutionnels et ce, depuis leur enfance ou leur adolescence.

La crainte de se voir enlever la garde de leur enfant joue un rôle important dans cette attitude.

Mais elles présentent aussi un certain nombre de forces et la maternité représente un moment privilégié dans leur trajectoire de vie : elles se sentent responsables de leur enfant ; elles sont conscientes du caractère négatif du milieu de la drogue pour y assumer l’éducation de leur enfant ; leur réseau comporte des éléments positifs ; souvent, elles ont montré qu’elles étaient capables de demander de l’aide ; elles possèdent des valeurs qu’elles peuvent affirmer et finalement elles ont, dans plusieurs cas, déjà tenté de s’en sortir.

Pendant la période qui suit l’accouchement la plupart des services sont axés sur l’enfant et non sur les mères. Plusieurs d’entre elles s’en prévalent et acquièrent des connaissances et des habiletés sur les soins au bébé, etc.. On s’aperçoit que pendant cette période, dans plusieurs cas, la détresse psychologique augmente et le besoin de consommer réapparaît graduellement. L’angoisse et la détresse qui accompagnent souvent les nouvelles mères durant la période post-partum peuvent être exacerbées chez celles qui avaient l’habitude d’anesthésier leurs douleurs par la prise de drogues. Souvent elles n’oseront pas parler de ces problèmes de peur de perdre la garde de l’enfant et cette situation risque de les ramener à nouveau vers la consommation.

Bref, plusieurs de ces femmes présentent des blessures profondes, ancrées dans des histoires de vie difficiles. Les résultats de notre étude montrent que leur sortie de la dépendance ne peut se faire la plupart du temps que parce qu’un événement vient les combler. L’arrivée de l’enfant constitue un de ces moments privilégiés ; cependant, malgré leur désir manifeste de prendre soin de leur enfant et de réorienter leur vie, elles ne disposent pas des conditions qui peuvent leur permettre de bien le faire et surtout de le faire seules. Leur volonté de changement et leur amour maternel ont besoin d’être soutenus, non pas par un seul soutien ponctuel ou sporadique, mais par un véritable accompagnement. Cette dernière approche nécessite, nous en sommes très conscientes, des ressources humaines et financières importantes. Mais, elle traduit aussi une perspective à long terme. Un tel accompagnement soutenu pourrait avoir des résultats très positifs en permettant à ces femmes de développer avec leurs enfants une bonne relation et de leur donner les soins dont ils ont besoin. Certains de ces enfants ne pourraient-ils pas ainsi échapper à ce qui trop souvent apparaît comme une transmission intergénérationnelle de difficultés de vivre ?

Parties annexes

Notes

-

[1]

Appliqué aux 73 500 naissances du Québec en 2001 (ISQ, 2002), ce pourcentage donnerait plus de 4 000 mères qui auraient consommé de telles substances au cours de leur grossesse. Ce chiffre n'est cependant qu'une estimation et ne comprend pas l'usage de l'alcool.

-

[2]

Il s'agit de la mesure utilisée dans les enquêtes de santé, soit 5 consommations ou plus dans une même occasion, 5 fois ou plus dans une année.

-

[3]

Traduction libre.

-

[4]

Nous avons rédigé une réplique à cette chronique qui accusait sans aucune nuance (Guyon et De Koninck, 1999).

-

[5]

Deux de ces hôpitaux offrent des services spécialisés aux toxicomanes et sont reconnus à ce titre.

-

[6]

Ce dépistage pouvait prendre plus d'une forme : autorévélation, dépistage par le (ou la) médecin en cours de grossesse, tests sanguins, observations par le personnel médical et infirmier au moment de la naissance et des jours qui suivent, symptômes de sevrage du nouveau-né, etc..

-

[7]

Toutes les mères n’ont pas été invitées à participer à cette étape. Les 37 femmes, choisies de façon aléatoire, qui ont été sollicitées ont accepté de faire l’entrevue en profondeur.

-

[8]