Résumés

Résumé

Face aux événements qui ont frappé les États-Unis et le monde, il y a un an, le Canada se trouve à une croisée de chemins importante. D’un côté, son statut de puissance moyenne dépend en très grande partie de l’influence qu’il exerce, au-delà de sa puissance militaire et économique, dans le concert des nations ; cette influence est tributaire de la marge de manoeuvre sur laquelle reposent ses interventions et cette marge de manoeuvre est elle-même délimitée par le niveau de souveraineté sur lequel le Canada peut compter. De l’autre, sa proximité géographique, ses alliances militaires et son intégration économique de plus en plus grande en regard des États-Unis l’incitent à ne pas faire la sourde oreille aux demandes de Washington. Quelle route doit-il privilégier ? Celle de la protection de la souveraineté qui assure son statut ou celle de la sécurité continentale qui assure son bien-être ? En se basant sur la grille typologique définie par Krasner quant aux diverses formes de souveraineté, cette étude analyse la menace à la souveraineté canadienne que pose la nouvelle donne continentale en matière de sécurité.

Abstract

The events that struck the United States last year put Canada at crossroads. On the one hand, its middle power status largely lies not as much on military or economic power, but on the influence that is based on its freedom of action, which itself is shaped by Canada’s level of sovereignty. On the other hand, Canada’s geographic location, its military alliances and a greater than ever economic integration with its southern neighbour spurs the Canadian government not to turn a deaf ear to requests coming from both shores of the Potomac. Which road should Canada take ? Protecting its sovereignty, which is at the core of its international status, or favouring continental security in order to ensure its domestic interests? Working from Krasner’s typology of sovereignties, this study looks at the threat to Canadian sovereignty that comes from the new continental security environment.

Corps de l’article

Comme Almond l’a démontré il y a déjà longtemps[1], l’élaboration de politique étrangère dépend de plusieurs facteurs dont certains sont associés à l’intangible, aux valeurs d’une société. En période de crise, alors que l’ensemble du processus de prise de décision est télescopé, on pourrait être porté à croire que ces aspects risquent d’être sacrifiés sur l’autel des priorités issues du contexte international modulé en fonction du rôle que l’État concerné entend y jouer. En replaçant ce processus dans le cadre analytique des politiques de sécurité proposé par Legault[2], nous pourrions y voir que les facteurs externes que sont la politique étrangère et le contexte de sécurité prennent alors le pas sur les facteurs internes que représentent la pyramide sociale et la pyramide politique.

Malgré cette vulnérabilité apparente, il est toutefois difficile d’ignorer ces valeurs car elles constituent l’essence même de ce qui anime les systèmes d’action[3] où des joueurs en position de négociation rivalisent en nouant et dénouant les alliances propres aux dynamiques de « politique bureaucratique[4] ». Sokolsky a d’ailleurs fait ressortir leur importance dans les relations civiles-militaires[5]. Aussi, nous proposons d’en tenir compte dans le cadre de l’explication de l’évolution de la politique étrangère d’un pays donné.

À cet égard, la politique étrangère canadienne nous offre, dans sa dimension de contribution à la lutte au terrorisme dans le contexte de l’après 11 septembre 2001, un cas fort intéressant à analyser. Traiter en général de cette politique nous ferait brosser un tableau trop large pour les besoins de cet article. Je me concentrerai donc sur un volet particulier des valeurs qui entrent en jeu lors de l’élaboration de la politique étrangère : la souveraineté, élément caractéristique de l’État et des relations internationales depuis le traité de Westphalie (1648). Cette valeur est particulièrement intéressante puisque, en cette « ère des souverainetés limitées[6] », la mondialisation la met à mal sur le plan économique et, depuis le 11 septembre 2001, les questions de sécurité, pourtant jadis les premières à être associées au concept de souveraineté en étant ses remparts, sont aussi interpellées. Il est donc tout à fait légitime de se poser la question à savoir si, à la lumière des décisions prises par le gouvernement canadien en matière de sécurité depuis le 11 septembre 2001, la souveraineté du Canada est menacée. Malgré les évidences contradictoires que semblent y voir les politiciens de part et d’autre de la Chambre des communes, la question est très complexe et elle révèle l’importance, tant pour les administrateurs publics que pour les citoyennes et citoyens, de bien comprendre ces éléments intangibles qui sont pourtant des facteurs extrêmement importants dans la prise de décision menant à l’élaboration de politiques. Il est d’autant plus important de répondre à cette question que l’on pourrait y trouver une trace tangible et éloquente, soit d’un passage à l’ère post-westphalienne, soit, au contraire, à la pérennité de l’ordre des relations internationales tel qu’établi il y a plus de 350 ans.

Pour ce faire, nous suggérons d’abord de définir le concept de souveraineté, pour ensuite examiner, à la lumière de ses engagements, les prises de position du gouvernement canadien afin de déterminer si oui ou non la souveraineté canadienne est menacée. L’évolution qu’on y observera permettra de vérifier si ces valeurs exercent toujours un certain ascendant sur la prise de décision en matière de politique étrangère. Dans l’éventualité d’un rôle en déclin, on observerait soit une indifférence quant à la défense de cette valeur, soit une absence de réaction de la part du gouvernement à la suite d’une inquiétude exprimée face à la menace perçue envers cette valeur. Dans le cas d’un ascendant, l’inquiétude exprimée induira une réponse qui réoriente la politique en vue de protéger la valeur menacée. La réponse qui se dégage de cette analyse, on le verra, n’a rien de manichéen.

I – Définir la souveraineté : quatre dimensions à explorer

Traiter de souveraineté peut équivaloir à s’aventurer sur un terrain à la fois glissant et miné, tant le concept a été et demeure au coeur de maints débats au Québec et au Canada. Comme on ne peut toutefois en faire l’économie, tant c’est ce dont il s’agit ici, et comme ce concept, il est vrai, révèle un haut niveau de complexité, il est donc nécessaire d’en définir les termes afin que chacun parle le même langage.

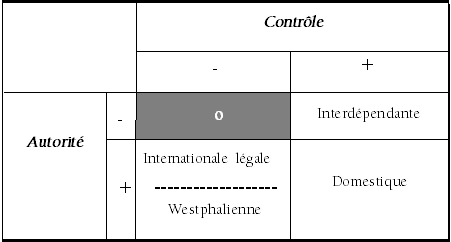

Afin de lever ces ambiguïtés, le politologue américain Stephen Krasner[7] a établi qu’il existe différents types de souveraineté. Il en délimite quatre : la souveraineté domestique, la souveraineté interdépendante, la souveraineté internationale légale et la souveraineté westphalienne. Chacun de ces types de souveraineté fait appel à un niveau d’intervention différent où s’exercent distinctement l’autorité, soit le « droit mutuellement reconnu pour un acteur de s’engager dans certaines activités[8] », et le contrôle qui ne nécessite pas de reconnaissance mutuelle du droit d’intervenir, l’intervention pouvant alors être simplement exercée par la force.

Ainsi, la souveraineté domestique qui réfère à l’organisation de l’administration qu’un gouvernement exerce à l’intérieur d’un État, fait appel autant à l’autorité (reconnaissance de la légitimité d’un gouvernement et de ses actions, par exemple) qu’au contrôle (par la police et l’application des lois, par exemple).

La souveraineté interdépendante qui se définit comme étant la capacité des autorités de contrôler les mouvements transfrontaliers, fait exclusivement appel au contrôle : la personne refoulée aux frontières n’a pas à reconnaître le droit d’un État de lui refuser l’accès à son territoire pour que ce refus soit opérationnel.

De leur côté, la souveraineté internationale légale, qui confère à un État sa reconnaissance internationale, et la souveraineté westphalienne, qui se traduit par l’exclusion d’acteurs extérieurs dans le processus domestique de gouverne, font toutes deux davantage appel à l’autorité puisque pour s’exercer, deux États en relation doivent mutuellement reconnaître leur droit à cet exercice. L’exemple le plus clair de la souveraineté internationale légale est la reconnaissance que les autres États vont donner à un État qui acquiert son indépendance : sans cette reconnaissance, l’État nouvellement indépendant aura beau se réclamer de ce statut, celui-ci ne sera effectif et ne lui donnera accès, par exemple, à l’onu, que s’il est reconnu. Pour ce qui est de la souveraineté westphalienne, il doit aussi y avoir reconnaissance mutuelle. Autrement qu’est-ce qui empêcherait l’État A de s’immiscer dans l’organisation de la gouverne de l’État B ?

Et bien sûr, un État qui n’exerce ni contrôle ni autorité peut difficilement être considéré comme étant souverain et, en conséquence, le quatrième quadrant du schéma qui se dégage de la typologie de Krasner (voir tableau 1) délimite une absence de souveraineté.

Tableau I

Quatre types de souveraineté (Krasner 1999)

Dans le cadre de l’analyse proposée, il sera intéressant d’observer les choix de politiques mises de l’avant par le gouvernement du Canada à la lumière de ces quatre dimensions. Il reste donc à évaluer, à partir des engagements et des actions de politique étrangère du Canada, si et comment ces différents types de souveraineté sont mis au défi.

A — Une menace concrète à la souveraineté canadienne?

La réponse immédiate que le Canada a apporté à l’invitation américaine de réagir à la menace exacerbée par les événements du 11 septembre, nous offre plusieurs exemples qui nous permettent de constater que le Canada a en effet milité très fortement et posé des gestes concrets pour resserrer sa sécurité, en conformité avec les souhaits exprimés par le gouvernement américain. À la lumière de cette nette orientation dans les politiques, il y a effectivement lieu de se demander si et en quoi des menaces se sont alors dressées face à la souveraineté canadienne. En utilisant la grille analytique de Krasner, il apparaît clairement que certains aspects de cette souveraineté en ont été l’objet.

D’entrée de jeu, il semble bien que ce soit la souveraineté interdépendante qui soit la plus bafouée. On se souvient que ce type de souveraineté repose sur le contrôle qu’un État exerce sur l’accessibilité à son territoire. La notion même de périmètre de sécurité nord-américain entendu dans l’optique de l’hégémonie états-unienne, l’harmonisation des demandes de visas[9] laissent clairement voir qu’à maints égards, le Canada n’a plus autant le contrôle de la gestion de sa frontière[10]. Bien entendu, il y a eu la signature d’une déclaration visant à l’érection d’une « frontière intelligente[11] », mais de façon générale, la frontière canadienne est, pour un temps, devenue beaucoup plus imperméable. De façon plus particulière, on a peine à encore parler de la frontière canado-américaine comme étant la plus longue frontière démilitarisée au monde, depuis que des militaires américains de la Garde nationale sont venus relever « temporairement » – à noter qu’à l’été 2002, ils y sont encore – les agents civils « épuisés » ou dans l’attente de renforts récemment recrutés pour répondre aux besoins accrus, mais qui doivent d’abord recevoir une formation complète. Certes, les représentants de la Garde nationale ne devaient pas être armés « pour apaiser les inquiétudes de militarisation[12] », mais il s’agit d’une option que l’on dit faire l’objet de discussions constantes au sein des cénacles décisionnels américains et qui pourrait bien être renversée. Dernier élément à noter à ce chapitre, la présence de douaniers américains dans les ports d’Halifax, Montréal et Vancouver laisse à penser que le contrôle de l’entrée au Canada par voie maritime n’est plus totalement sous la responsabilité du gouvernement canadien, les mesures de réciprocité pour les agents canadiens postés à Newark et Seattle n’ayant vraisemblablement pas la même portée dans les faits.

La liste des actions immédiates entreprises par le gouvernement du Canada comprend également la proposition de lois antiterroristes très sévères dont certains éléments semblaient aller directement à l’encontre des valeurs canadiennes exprimées dans la Charte des droits et libertés, sans même que l’on se soit soucié d’évoquer la clause nonobstant. Nous touchons ici à la souveraineté domestique puisqu’il s’agit essentiellement du contrôle de l’État sur sa population, la dimension autoritaire n’étant en cause que dans une étape subséquente : un rejet de la loi par la population pourrait signifier un déni d’autorité tandis que l’acceptation, une reconnaissance. En d’autres termes, si le Canada a sacrifié une partie du contrôle qu’il exerçait sur ses politiques intérieures, reste à savoir combien de temps, dans ces circonstances, le gouvernement pourra maintenir la légitimité de telles actions. Comme nous le verrons dans la section suivante, ce facteur est entré en ligne de compte et des actions correctives ont été posées.

Par ailleurs, la souveraineté domestique n’est pas mise à mal que par la proposition originale de ces lois. Les atteintes à la Charte des droits et libertés peuvent sembler des violations abstraites pour qui n’y est pas confronté, mais quiconque a demandé un renouvellement de passeport ou a été dans un aéroport, s’aperçoit certainement de modifications importantes dans la relation qui existe entre le citoyen ou la citoyenne et son gouvernement. Qui plus est, l’organisation de l’autorité à l’intérieur de l’État canadien n’est plus la même. Ainsi, malgré les hauts cris poussés par l’équipe libérale lors des campagnes électorales de 1993 et de 1997 pour repousser l’influence américaine, il semble bien que la configuration de l’autorité intérieure au Canada s’accommode maintenant d’une vision des choses semblable à celle qui prévaut à la Maison-Blanche. Le fait de nommer un superministre de la sécurité intérieure en John Manley pour doter Tom Ridge, secrétaire américain à la sécurité intérieure, d’un homologue, alors que le système politico-administratif canadien a déjà un Solliciteur général, dont la responsabilité est justement la sécurité intérieure, ajoute de façon criante aux nouvelles politiques canadiennes, un chapitre qui traduit on ne peut mieux le sacrifice de la spécificité et l’autorité canadiennes pour répondre aux attentes d’un agent externe. Certes, Manley ne porte pas officiellement ce titre – bien que les médias l’aient utilisé dans les heures précédant sa mutation des Affaires étrangères au poste de vice-premier ministre[13] –, mais il n’en a pas moins toutes les attributions du poste, y compris la présidence d’un Comité du Cabinet chargé des questions de sécurité.

Pour sa part, la souveraineté westphalienne, soit celle qui reflète le contrôle d’un État sur l’exclusion d’acteurs extérieurs dans le processus domestique de gouverne et qui est, sans aucun doute, la plus importante à préserver, semble aussi mal en point. Nous avons déjà fait référence à la présence de douaniers américains dans les ports canadiens. Bien que le ministre Graham se défende qu’elle ne représente aucune menace à la souveraineté, – « Ce n’est pas une perte de souveraineté, a-t-il déclaré, ça simplifie la vie[14] » –, y voyant même un avantage pour les Canadiens[15], ces étapes d’harmonisation tendent à susciter des demandes de modification des procédures professionnelles canadiennes pour adopter celles en vigueur aux États-Unis, comme en témoignent les requêtes de port d’armes par les douaniers canadiens[16]. De plus, en envoyant des soldats canadiens en Afghanistan, le Canada a placé ses forces armées à la disposition du commandement militaire américain en zone de haute volatilité, certains événements nous ayant même appris que les gestes de militaires canadiens (capture de prisonniers) étaient sanctionnés par le processus américain (de reconnaissance des droits et de garde de ceux-ci), « alors que juristes et capitales étrangères s’inquiètent[17] » et que le Canada est « un des rares pays à demander à ses soldats de remettre aux Américains les combattants […] qu’ils font prisonniers[18] ». Selon le ministre de la Défense de l’époque, Art Eggleton, la seule garantie alors obtenue avait d’abord été « un accord, mais pas dans le sens d’un document écrit, mais dans le sens d’une entente dans laquelle les Américains nous assurent qu’ils respecteront les lois internationales et les accords de Genève[19] », « précision » qui devait exiger d’importants efforts de coordination du message de la part d’Ottawa[20]. Le procédé révèle bien que l’on s’en remet entièrement au contrôle américain puisqu’aucun contrôle canadien n’est véritablement exercé sur les actions qui devraient découler de ces dires des interlocuteurs états-uniens.

Il reste donc la souveraineté internationale légale qui semble moins affectée. En fait, l’image internationale du Canada qui a pendant longtemps été perçue comme un proche allié, mais un partenaire distinct des États-Unis, ne paraît pas avoir été atteinte. Cette dimension est plus difficile à mesurer puisqu’en l’absence de signes reflétant une détérioration de la souveraineté, on ne peut que supposer qu’elle est intacte ou du moins, pas suffisamment menacée pour qu’on en perçoive les traces. Ainsi, même si le détachement canadien du régiment de la Princesse Patricia posté en Afghanistan faisait, à toutes fins pratiques, partie de l’unité américaine d’intervention, il affichait néanmoins les couleurs unifoliées. Certes, il y a plusieurs niveaux d’intervention qui sont harmonisés au chapitre de la gestion des frontières, mais, comme le révèle la documentation gouvernementale au sujet de la « frontière intelligente », le Canada poursuit également son action sur une base multilatérale[21], que ce soit par la mise en attente d’une unité d’infanterie de 1 000 personnes prêtes à participer à une éventuelle intervention d’une force internationale de stabilisation ou encore par des activités diplomatiques et de l’aide humanitaire visant à « favoriser l’établissement d’une administration et d’un gouvernement représentatifs, responsables, stables, inclusifs et multiethniques en Afghanistan ainsi que la reconstruction du pays[22] » . Ces énoncés confirment à la fois le maintien du cadre d’action privilégié par le Canada pour la conduite de sa politique étrangère – une approche fort différente de celle des États-Unis – et, surtout, une reconnaissance de facto de son autonomie de la part de ses interlocuteurs, élément primordial qui nous laisse entrevoir une absence de menace au statut de la souveraineté internationale légale du Canada.

Malgré cette exception, il nous est donné de constater que plusieurs éléments qui, selon Krasner, constituent la souveraineté, s’avèrent, dans le cas canadien être menacés à la suite des événements du 11 septembre 2001. Cette constatation porte en elle deux interrogations auxquelles nous répondons dans les deux prochaines sections de cette analyse. L’une est au centre du questionnement auquel cet article tente de répondre et elle nous demande d’évaluer l’importance de la valeur associée au concept de souveraineté que l’on perçoit ici comme étant menacée : cette valeur est-elle ou non un facteur qui peut expliquer la prise de position du gouvernement canadien ? Mais tout d’abord, pour bien comprendre cette menace à la souveraineté, il faut en saisir l’origine. Certes, les événements en eux sont porteurs d’un vecteur de changement. Toutefois, comme la réaction à ce vecteur peut épouser de multiples visages, il est nécessaire d’analyser ce qu’il était prévisible qu’un gouvernement libéral fasse, ce qu’il a fait et ce qui explique la concordance ou non entre ces deux données.

B — Les origines de la menace

La première interrogation à laquelle nous allons tenter de répondre est d’autant plus justifiée que la première réaction du gouvernement peut sembler très en contraste avec les engagements électoraux et de politiques contractés par l’équipe Chrétien depuis 1993. En effet, le gouvernement Chrétien a tôt fait de se détacher de l’influence américaine et, du coup, de projeter l’image qu’il se démarquait de ce que le gouvernement précédent avait adopté comme attitude. En fait, ces engagements nous guident logiquement, s’ils ne nous y poussent, vers l’hypothèse que, sous ce gouvernement, la souveraineté canadienne, tous types confondus, ne peut être menacée. Le gouvernement Chrétien s’est en effet fait élire en 1993 en défendant des politiques basées sur un raisonnement voulant que « Les Canadiens souhaitent un gouvernement central plus volontariste, indépendant et internationaliste […]. Ils ne veulent pas d’une politique étrangère dictée par des relations personnelles privilégiées […]. Les Canadiens souhaitent un gouvernement à l’écoute de leurs idées et de leurs besoins, qui ne délimite pas artificiellement politique intérieure et politique extérieure. Nos objectifs nationaux sont inextricablement liés à nos missions internationales[23].» Il ajoute que « sans faire de suivisme, les libéraux collaboreront avec l’administration américaine dans les domaines où les intérêts canadiens et américains convergent[24] ». Une telle pruderie vis-à-vis de l’Oncle Sam n’avait d’ailleurs pas été sans soulever une certaine inquiétude dans les rangs de l’administration Clinton[25]. Ainsi, lorsque le gouvernement publie en 1995, Le Canada dans le monde, son Livre blanc sur la politique étrangère, il n’est pas très surprenant de constater que si la nécessité de liens économiques avec les États-Unis est nettement soulignée, seul le renouvellement de l’entente du norad, alors prévu pour 1996, fait explicitement partie des objectifs de sécurité mettant le Canada en relation avec son voisin méridional[26].

C’est donc en toute continuité que s’inscrivent les engagements électoraux de 1997 pris par l’équipe libérale. Ils n’apportent en effet aucune dissonance par rapport aux énoncés précédents, privilégiant toujours la propagation des valeurs canadiennes qui sont ici perçues comme appelant « un rôle dynamique, indépendant et internationaliste dans le monde[27] » et défendant une position très près de la troisième voie préconisée par les gouvernements Trudeau[28]. Le programme politique cherche en effet à prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis. L’analyse libérale soumet que :

Le Canada et les États-Unis ont l’un et l’autre des atouts qui découlent de leur proximité. Tous deux bénéficient des relations prospères qui ont permis d’échanger une foule d’idées tout autant que des biens et des services. Cette proximité et les liens qui en découlent influencent notre identité. Tout en entretenant des rapports directs, francs et solides avec notre plus grand partenaire commercial, les libéraux croient que nous devons dégager une vision stratégique et voir loin, au-delà de l’Amérique du Nord nouer des liens politiques et culturels avec des pays du monde entier[29].

En fait, l’objectif est clair : « Contrairement au gouvernement précédent qui avait tendance à suivre de trop près les États-Unis, le gouvernement libéral a permis au Canada de redevenir maître de ses choix de politique étrangère[30] » et on souhaite qu’il en soit ainsi pour longtemps. Cependant, trois ans plus tard, lors de la campagne électorale subséquente, une telle affirmation se trouvait jetée aux orties.

En effet, à son arrivée à titre de ministre des Affaires étrangères en octobre 2000, John Manley établissait une rupture marquée avec la politique de son prédécesseur, Lloyd Axworthy[31], qui avait aussi été l’artisan des plates-formes électorales libérales antérieures en matière de politique étrangère. Ce clivage dans les orientations de politiques est tel que Manley fera dorénavant d’un rapprochement avec les Américains, l’un des quatre objectifs qu’il se donne au cours de son mandat[32]. La plate-forme libérale de l’automne 2000 restera donc muette quant à une distanciation possible et jadis vaillamment réclamée d’avec les Américains[33]. On aurait pu penser que, marqué par son passage au ministère de l’Industrie, Manley aurait gardé ce rapprochement pour la dimension économique, quitte à conserver certaines distances quant aux questions de sécurité, ce qui aurait eu l’avantage d’être en toute conformité autant avec les priorités énoncées au Livre blanc de 1995 qu’avec celles des deux programmes électoraux antérieurs. Nouveau revirement : tel ne sera pas le cas. En fait, l’histoire récente nous apprend plutôt, et de façon assez paradoxale, que les initiatives canadiennes pour s’affirmer se trouvent en abondance dans la sphère économique – que ce soit sur les questions de l’acier, du bois d’oeuvre ou de la mise en marché agricole[34] – alors que si l’optique d’une distanciation en matière de sécurité fut jamais celle du ministre, les événements de septembre 2001 devaient lui faire considérer autrement le comportement à adopter.

En fait, pour Manley, la clef de voûte des relations internationales et de la conduite d’une politique étrangère qui connaissent leur part de succès réside dans l’importance d’être connu afin d’être reconnu, attitude qui était aussi à la base de la politique étrangère canadienne de la décennie 1984-1993 et qui avait pourtant été rejetée par le gouvernement libéral. À cet égard, Manley ne fait aucun mystère : bien qu’il ait quitté le portefeuille des Affaires étrangères, mais étant toujours responsable des pourparlers bilatéraux de sécurité avec les États-Unis, il déclarait en mars 2002 que l’administration Bush avait pris conscience de l’importance du Canada par le biais de ses interventions en faveur des initiatives antiterroristes. Remettant la question dans le contexte de la propension naturelle, du point de vue géographique, manifestée par le président Bush de se sentir plus près du Mexique, il faisait valoir que le Canada avait repris du galon puisque « depuis le 11 septembre, [les incertitudes quant au poids relatif des relations Washington-Ottawa], ce n’est plus une question. Il n’y a pas de Mexicains qui sont en Afghanistan aux côtés des Américains[35] ».

On le constate, Manley a en quelque sorte été la cheville ouvrière qui a permis au Canada de répondre rapidement et favorablement aux demandes de Washington. Non seulement le contexte l’incitait à ce faire, mais surtout son approche vis-à-vis des questions continentales le fait se distinguer d’un Lloyd Axworthy qui aurait vraisemblablement traité le dossier différemment, comme nous le laissent supposer autant son bilan à titre de ministre que ses interventions ultérieures. Manley aurait donc facilité l’établissement d’un environnement politique favorable à la prise de décision menant aux menaces à la souveraineté qui ont précédemment été identifiées.

Avec le départ de Manley pour le poste de vice-premier ministre, peut-on dire que la menace est écartée? Après tout, le nouveau titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, Bill Graham, était perçu, dès son arrivée, comme quelqu’un « affichant une perspective différente de celle de M. Manley à l’égard de Washington[36] ». D’ailleurs, au-delà de la simple perspective, le ministre n’a-t-il pas défendu, à quelques reprises, des positions qui diffèrent de la doctrine américaine[37] ? De fait, depuis l’arrivée en poste de Graham, le Canada a pris, comme il nous sera donné de le voir, quelques distances vis-à-vis des initiatives américaines. Est-ce le fruit d’un seul homme élevé au titre de responsable de la diplomatie canadienne à la faveur d’un changement de la garde politique rapprochée du Premier ministre ? Il ne fait aucun doute qu’autant le texte de base de Crozier et Friedberg que celui d’Allison et Zelikow dont nous faisions état au début de cet article[38], affirment cette influence de l’acteur. Une telle conclusion est aussi en accord avec Rosenau qui établit clairement l’influence des données micro sur les questions macro en matière de politique internationale[39]. Elle s’appuie également sur le rapport qui peut être établi entre les comportements des prédécesseurs de Graham – nommément Axworthy et Manley – et l’attitude alors affichée par le Canada vis-à-vis des États-Unis.

Il ne fait donc aucun doute, comme nous avons eu l’occasion de le démontrer par ailleurs[40], que l’individu en poste exerce une influence certaine sur les énoncés de politique étrangère. Toutefois, il serait périlleux de négliger que cet individu influence la politique à partir de ses valeurs et que celles-ci sont elles-mêmes les doubles résultantes d’un contexte donné : elles reposent à la fois sur la conception que l’individu a du monde qui l’entoure et sur les données structuro-environnementales à l’intérieur desquelles cet individu agit. De plus, dans ce cas particulier, il faut rappeler que si Graham est le titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, il n’en reste pas moins que les relations avec les États-Unis tombent sous la responsabilité de John Manley pour les questions de sécurité intérieure, de John McCallum – qui a succédé à Art Eggleton – pour ce qui est des questions de défense et de Pierre Pettigrew pour ce qui est de tout le domaine du commerce international. D’où l’importance de répondre à la seconde question suscitée par l’analyse effectuée en première partie de cet article, soit celle portant sur l’importance des valeurs, dont la souveraineté, dans l’élaboration de la réponse canadienne aux initiatives américaines à la suite des événements du 11 septembre 2001.

C — Une menace jugulée ?

S’il est un élément qui frappe l’observateur, c’est qu’après avoir répondu avec un enthousiasme spontané, à peine tempéré par la réflexion, le Canada fait suite aux insistances américaines d’une façon beaucoup plus posée depuis les mois de janvier et février 2002. On ne peut véritablement expliquer une telle réorientation de politiques par un changement radical du contexte international. Quels que soient les fondements sur lesquels se base la perception, au moment où s’effectue et se poursuit ce changement, le terrorisme projette toujours son ombre, qu’elle soit appréhendée ou réelle, sur une vaste partie du continent nord-américain. Il est donc nécessaire d’évaluer en quoi consiste ce changement et plus précisément quelle est son ampleur pour ensuite identifier, au-delà du jeu des acteurs, quelles sont les sources potentielles de celui-ci.

La première étape consiste donc à évaluer ce changement : est-ce le propre d’un seul acteur ou s’avère-t-il davantage généralisé ? Force est de constater que pratiquement chacun des ministres engagés dans cette campagne a, à un moment ou à un autre, effectué un « repli stratégique » quant au « Ready ! Aye ! Ready ! » initial que l’on offrait aux Américains. Certes, dans la plupart des cas, ces replis étaient motivés par des actions américaines que le gouvernement canadien – et souvent, il n’était pas le seul dans ce cas – ne pouvait appuyer.

À ce chapitre, on peut d’abord noter les positions réitérées du ministre des Affaires étrangères Graham auxquelles je faisais allusion précédemment. Ces déclarations, non seulement s’accordent avec son attitude naturellement plus réservée vis-à-vis de l’hégémonie américaine, mais elles viennent aussi souvent en écho à d’autres pressions exercées au niveau international et domestique.

De son côté, le ministre Eggleton a exposé une fin de non-recevoir claire et nette au projet de périmètre de sécurité commun. Il a affirmé qu’il « n’était pas question pour le Canada de renoncer à une partie de sa souveraineté pour plaire aux Américains[41] » . Et lorsque le Pentagone a annoncé la mise sur pied d’un Commandement du Nord unifié où militaires canadiens, américains et mexicains participeraient à un effort commun sous la badine de Washington, le Premier ministre s’est empressé, lui aussi, de préciser que « la souveraineté du Canada n’est pas remise en question[42]», anticipant sans aucun doute les critiques venant des politiciens de l’opposition aussi bien que des analystes[43], y compris son ex-ministre des Affaires étrangères[44].

Si le Premier ministre laisse ici une porte ouverte aux initiatives américaines tout en défendant la souveraineté canadienne, sa position vis-à-vis de l’identification de l’« Axe du mal » par le président Bush ne laisse par contre planer aucun doute quant à la prudence qu’il affiche et à la distance qu’il entend établir vis-à-vis de celui-ci[45]. Il n’est pas le seul à cet égard puisque la déclaration américaine a reçu peu d’échos favorables de par le monde. Au Canada, le vice-premier ministre Manley rompt singulièrement avec son ton accommodant et prend un certain recul, tout de même mesuré, face au propos du chef de la Maison-Blanche. Dans un appel fleurant la souveraineté nationale, il affirme, certes, qu’en tant que Canadiens « nous devrions suivre notre propre voie quand nous pensons que les Américains ont tort », mais convient qu’il ne « désapprouve pas que ces pays soient critiqués, mais je ne crois pas que nous aurions employé un langage aussi belliqueux[46] ». À ces voix il faut joindre celle de Denis Coderre, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration depuis janvier 2002, qui a lui aussi fait appel à la protection de la souveraineté canadienne dans l’application de la Loi sur l’immigration[47], une initiative législative qui avait déjà franchi toutes les étapes d’adoption aux Communes avant le matin du 11 septembre, en plus de s’insurger contre les pressions venant d’outre-frontière quant à la perméabilité présumée du système canadien d’immigration[48].

Il est intéressant de noter que ce n’est pas qu’en paroles que se traduisent les nuances apportées dans sa réponse par le gouvernement canadien. Ainsi, le projet de loi C-42 (familièrement nommé Loi sur la sécurité publique) n’a pas franchi d’autres étapes que celle de la première lecture. C’est ce projet de loi en particulier qui avait soulevé le plus d’inquiétudes liées à la souveraineté domestique. Devant la contestation qui a accueilli le projet de loi, l’un de ses articles avait déjà été ramené devant la Chambre sous la forme d’un projet de loi autonome (C-44 : Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique) qui a franchi toutes les étapes du débat dans les deux chambres entre le 28 novembre et le 14 décembre 2001, avant de recevoir la sanction royale quatre jours plus tard. D’autres dispositions contenues dans le C-42 sont devenues caduques avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’Immigration, le 28 juin 2002, celle-ci couvrant adéquatement les éléments avancés à ce chapitre dans le projet de loi délaissé par le gouvernement. Enfin, l’essentiel de la loi devait être remplacé par une nouvelle mouture, le projet de loi C-55, lu en première lecture le 29 avril 2002. Ce projet de loi comporte plusieurs modifications qu’il serait onéreux et hors de propos d’analyser ici[49]. Toutefois, qu’il suffise de prendre l’exemple de la restriction de la portée donnée au concept de « zones militaires d’accès contrôlé » pour comprendre que les pressions en faveur d’une plus grande souveraineté (ici vraisemblablement westphalienne et domestique) s’exercent dans les faits. On laisse ainsi tomber d’une telle désignation les biens, lieux ou objets que les Forces canadiennes ont reçu instruction de protéger et le nouveau projet de loi se fait aussi plus restrictif quant aux biens des Forces canadiennes situés à l’extérieur d’un établissement de défense n’incluant pas du coup l’ensemble des « biens sous l’autorité de Sa Majesté » comme c’était le cas dans le cadre du projet de loi précédent.

Il est un autre retrait qui a pu apparaître comme étant une simple mesure opérationnelle, mais qui en réalité constitue un désengagement formel du Canada. Il s’agit du non-remplacement du contingent canadien posté en Afghanistan[50]. Ce départ, certes justifiable d’un point de vue de gestion des ressources[51], contraste néanmoins avec l’effervescence de l’attente d’une assignation de mission, puis des débats ayant entouré vers où devrait se diriger une participation canadienne, soit la force multilatérale européenne ou l’intégration dans un groupe d’intervention américain.

Ces ardeurs tempérées et ces messages clairs lancés à Washington par le Canada, un geste aussi posé par plusieurs autres leaders mondiaux, nous ramènent à la dimension de souveraineté. Certes, on peut voir dans le traitement réservé aux prisonniers à Guantanamo, dans l’appel à l’« Axe du Mal » par le président Bush, ou dans un consensus entre pays autrement alliés des États-Unis, des sources qui ont pu inspirer ce changement rendu d’autant plus possible par la présence d’un nouvel acteur, même jouissant d’une influence relative, aux Affaires extérieures. Toutefois, les agents décisionnels qui articulent la politique étrangère canadienne ne sont pas insensibles aux appels provenant des cercles politiques et civiques. Bref, revenant au modèle de Legault auquel nous faisions allusion en début d’article, nous pourrions affirmer que lorsque le climat de crise s’estompe et que le rythme des prises de décision revient à la normale, les pyramides politique et sociale regagnent de leur influence.

Dans le cas canadien, cela s’est traduit de diverses manières. Pour ne donner que quelques exemples, les acteurs influents de la pyramide sociale que sont les éditorialistes et les analystes ont lancé des appels précis au gouvernement. Ainsi, l’éditorialiste Bernard Descôteaux souligne que si les premiers mois ont permis au Canada « de satisfaire les Américains sans rien céder de la souveraineté canadienne », le menace n’en demeure pas moins très présente[52]. Se confiant à Agnès Gruda de La Presse, le chroniqueur du Globe & Mail, Jeffrey Simpson, voit dans la souveraineté un « enjeu crucial[53] ».

Du côté parlementaire, tous les partis d’opposition font appel explicitement à la souveraineté. La position adoptée par les députés de l’Alliance canadienne, le parti qui forme l’opposition officielle et qui se trouve le plus à droite de l’échiquier politique canadien, est assez paradoxale. Brian Pallister reproche au gouvernement à la fois l’engagement rapide en Afghanistan et la dépendance des ressources militaires américaines. Elle provient aussi du manque de fonds accordés aux questions de défense et de sécurité[54]. Ces deux facteurs se conjuguent pour inciter les décideurs américains à intervenir au besoin afin de satisfaire leurs propres exigences. Par ailleurs, son collègue Monte Solberg perçoit que le Canada tient à conserver une distance vis-à-vis des États-Unis, ce qu’il déplore[55]. Quant à John Reynolds, chef intérimaire du parti, il réclame à la fois degré d’autonomie et assurance d’une collaboration soutenue avec les Américains, une opposition qu’il voit se résoudre dans l’obtention de fonds accrus pour donner la marge de manoeuvre voulue aux forces armées canadiennes[56].

Quant au Bloc québécois, un parti composé uniquement de députés du Québec dont le credo politique est d’allégeance davantage sociale-démocrate et vise à voir le Québec accéder à la souveraineté internationale légale, la préservation de la souveraineté canadienne s’exprime par un appel lancé au gouvernement à ouvrir le processus démocratique par le biais de consultations et d’engagement des parlementaires dans le débat[57]. Le but de cet exercice serait de s’assurer que le Canada n’adopte pas automatiquement des politiques similaires à celles énoncées par les États-Unis[58].

Un autre parti plus à gauche de l’échiquier, le Nouveau parti démocratique, reprend sa croisade antiaméricaine et les appels à la souveraineté canadienne résonnent à plusieurs niveaux : économie, sécurité, immigration notamment en ce qui concerne les droits des réfugiés. D’une même voix, les divers intervenants soulignent que toute tentative de pourparlers avec les autorités américaines risque d’être teintée des préoccupations liées aux inquiétudes suscitées par les événements de l’automne 2001 et qu’en conséquence, l’intransigeance américaine exacerbée depuis lors pourrait balayer sous le tapis les préoccupations liées à la souveraineté canadienne, d’autant plus si le processus ne comprend pas une phase de consultation avec la population canadienne.

Enfin, le Parti progressiste conservateur, celui-là même de qui le gouvernement libéral tenait à se démarquer, exprime des inquiétudes qui font aussi appel à la souveraineté mise en péril par le gouvernement. Le chef du parti, lui-même un ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires extérieures, parle avec une certaine autorité, ayant eu à traiter directement de ces dossiers[59]. Il intervient notamment pour réclamer un plus grand engagement des parlementaires, position qui rapproche ce parti de droite des préoccupations du Bloc québécois et du Nouveau parti démocratique. Dans un bel exemple de brokerage politics, le parti, qui cherche à regagner la faveur d’un électorat qui se répartit trop uniformément à la grandeur du pays pour lui donner un poids d’importance aux Communes, rejoint aussi quelques-unes des préoccupations de l’Alliance canadienne. On songe entre autres ici à l’appui, tout de même qualifié, que le parti accorde à l’établissement d’un périmètre nord-américain de sécurité[60].

Certes, on pourrait argumenter que ces partis d’opposition ne font que leur travail et que leur référence à la souveraineté n’est qu’un outil politique. Cependant, il est intéressant de noter qu’à l’intérieur même des rangs ministériels, quelques voix entonnent le même hymne. Chez les députés, d’aucuns expriment ouvertement ces inquiétudes, dont John Godfrey qui interroge le ministre de la Défense au sujet de l’opération à laquelle le Canada participe en Afghanistan : « Plus je vous écoute parler, plus je suis inquiet. Qu’arrivera-t-il si nous prenons part à une opération conjointe au cours de laquelle notre partenaire agit d’une manière que nous trouvons inacceptable? À quel point compromettons-nous notre souveraineté […][61]? » Ce député n’est pas seul à exprimer des inquiétudes face à l’avenir de la souveraineté canadienne puisque la nationaliste ministre du Patrimoine, Sheila Copps, n’hésite pas à affirmer que « l’un des défis de l’après-11 septembre est d’assurer que […] nous ne nous trouvions pas associés à une stratégie sur laquelle nous n’avons pas un contrôle indépendant[62] ».

On peut constater que l’ensemble de ces pressions qui font appel à la souveraineté ont commencé à se manifester très tôt et se poursuivent tous azimuts. On ne peut donc les négliger dans l’explication que l’on peut apporter à l’attitude plus réservée du gouvernement vis-à-vis des demandes américaines. À elles seules, elles ne suffisent pas à tout expliquer puisque, justement, elles étaient déjà présentes au moment où le Canada évoluait dans un environnement où les menaces à divers aspects de sa souveraineté étaient nombreuses. Par contre, si elles avaient été complètement sans effet, elles n’auraient pas perduré dans le discours politique.

Conclusion : une menace endémique ?

La valeur que représente la souveraineté en tant qu’élément qui anime une partie des prises de décision en matière de politique étrangère nous permet donc de comprendre un peu mieux la dynamique entourant les prises de position du Canada dans le cadre de sa participation à la lutte antiterroriste décrétée par les États-Unis. Au fil de cet article, nous avons d’abord établi que, comme le propose Krasner, la souveraineté est un concept qui recouvre plusieurs réalités, celles-ci faisant à leur tour appel à diverses dimensions de l’État.

Une évaluation de la réponse première du Canada aux demandes américaines d’harmonisation des efforts a révélé qu’on ne peut pas établir de manière absolue et sans nuance que la souveraineté canadienne a été sacrifiée. Toutefois, l’analyse a démontré clairement que plusieurs aspects de celle-ci l’ont été, seule la souveraineté internationale légale étant épargnée.

Il a par la suite été nécessaire d’analyser d’où pouvaient provenir ces menaces dans le contexte d’un gouvernement essentiellement élu à partir d’une plate-forme ne laissant pas envisager leur émergence. Nous y avons découvert que, bien que constituant l’une des composantes du réseau d’influence en jeu, les acteurs en place et leurs valeurs étaient des éléments que l’on ne pouvait négliger.

Enfin, en déterminant que la pression favorisant la défense de la souveraineté provenait autant des acteurs sociaux que des acteurs politiques et ce, sur une longue période, nous avons pu constater que cette mesure avait dû être prise en compte dans l’élaboration finale de la politique.

À cet égard, il sera intéressant de compléter cette analyse dans quelques années alors que la situation ayant été résolue, les acteurs seront à même de livrer leurs perceptions lors d’entrevues. Un tel exercice, à ce moment-ci, demeure peu utile étant donné les restrictions imposées par les discrétions stratégiques, les alliances politiques, voire les secrets officiels. D’ailleurs, les documents du Cabinet, lorsqu’ils seront mis à la disposition des chercheurs, pourront être d’une grande utilité pour apporter un éclairage complémentaire fort important. Autre élément d’intérêt qu’une analyse exhaustive ne pourrait négliger, mais qui ne se prêtait pas ici à une considération en profondeur, c’est la dimension économique. Il est indéniable que les ralentissements économiques causés par les retards accumulés dans les livraisons transfrontalières ont eu une influence certaine sur l’évolution des décisions. Il serait donc aussi nécessaire de l’analyser.

Cette étude, pour sa part, avançait plutôt au départ que, dans l’éventualité d’un rôle en déclin des valeurs telle la souveraineté dans l’élaboration de la politique étrangère canadienne, on observerait soit une indifférence quant à la défense de cette valeur, soit une absence de réaction de la part du gouvernement à la suite d’une inquiétude exprimée face à la menace perçue envers cette valeur. Dans le cas d’une emprise, l’inquiétude exprimée induira une réponse qui réoriente la politique en vue de protéger la valeur menacée. C’est vraisemblablement cette dernière option qui s’est avérée.

Au-delà de cette constatation, il est intéressant de voir ce qu’une telle conclusion signifie pour la conduite ultérieure de la politique étrangère canadienne. Tout d’abord, nous endossons la recommandation que Denis Stairs faisait valoir devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur les Affaires étrangères et le Commerce international, à savoir qu’il peut en effet être dangereux d’établir des politiques à long terme en se basant sur l’efferves-cence du moment[63]. Certes, la réponse du Canada a été adéquate à maints égards comme l’ont souligné certains analystes[64]. Toutefois, cette réponse s’est avérée une action à la pièce, devant une situation nouvelle certes, mais qui ne pouvait constituer une politique définitive, d’où les modifications apportées à tout le moins dans l’empressement à répondre et le ton employé, comme il nous a été donné de le voir. Cependant, il semble de plus en plus difficile pour un pays comme le Canada d’établir sa politique étrangère en ne se basant que sur les facteurs externes, ce qui confirme une tendance par ailleurs démontrée. Ceci est d’autant plus important que si la menace mesurée face aux divers aspects de la souveraineté semble davantage sous contrôle dans le cas à l’étude, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut y avoir résurgence dans ce cas-ci ou en d’autres domaines. On peut en conséquence la qualifier d’endémique.

Devant une telle importance accordée à la question de la souveraineté nationale, il est difficile d’affirmer sans détour que nous sommes en pleine ère post-westphalienne. Cependant, que l’on s’y dirige ou que l’on en subisse que l’influence encore distante, force est donc de considérer cette question de la souveraineté dans une perspective à plus long terme que l’immédiateté des propos du jour. Il ne faut pas négliger le long terme, car c’est dans cette perspective que les réponses ponctuelles doivent être élaborées pour prendre leur sens. Il ne faut donc pas confondre perspective et portée. C’est pourquoi les deux concepts de la sécurité et de la souveraineté ne doivent pas être considérés comme un dilemme, mais plutôt s’accommoder et se nourrir l’un de l’autre. Déjouer cette vision manichéenne d’opposition entre les deux concepts, voilà où réside le véritable défi de la politique étrangère canadienne.

Parties annexes

Note biographique

Nelson Michaud

Professeur à l’École nationale d’administration publique, Université du Québec.

Notes

-

[1]

Gabriel A. Almond, The American People and Foreign Policy, New York, Praeger, 1960.

-

[2]

Albert Legault, « Les processus décisionnels en matière de politiques de défense », International Journal, vol. 42, no 4, automne 1987, pp. 645-674.

-

[3]

Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Points, coll. Essai, 1977.

-

[4]

Graham Allison et Philip Zelikow, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, 2e éd., New York, Longman, 1999.

-

[5]

Joel J. Sokolsky, « The Old (and New) School Ties : us International Military Education and the Diffusion of Norms in Civil-Military Relations », conférence donnée au congrès de l’Association canadienne de science politique, 2000.

-

[6]

Pierre De senarclens, Mondialisation, souveraineté et théorie des relations internationales, Paris, Armand Colin, 1998, p. 31.

-

[7]

Stephen Krasner, Sovereignty : Organized Hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999.

-

[8]

Ibid., p. 10.

-

[9]

« Des visas exigés », Le Devoir, 5 décembre 2001, p. A3. La ministre de l’Immigration d’alors, « Elinor Caplan se défend toutefois que ‘le Canada avait agi de son propre chef’ », niant « toute atteinte à la souveraineté canadienne ».

-

[10]

Nous excluons ici les critères d’immigration. Il en a certes été question, mais le Canada avait déjà entrepris une révision de sa politique, exercice qui était déjà bien avancé avant le 11 septembre.

-

[11]

maeci, « Édifier une frontière intelligente pour le xxie siècle », http://www.can-am.gc.ca/menu-f.asp?mid= 1&cat=10

-

[12]

Martin Vallières, « Washington envisage d’armer ses soldats à la frontière », La Presse, 12 avril 2002, p.A5.

-

[13]

Les médias imprimés ont peu utilisé cette désignation puisque le remaniement ministériel du 15 janvier 2002 s’est fait sans que beaucoup de spéculations aient eu le temps de filtrer. On la retrouve cependant dans l’article de Joël-Denis Bellavance, « Secousse sismique à Ottawa : Important remaniement du Cabinet Chrétien aujourd’hui », La Presse, 15 janvier 2002, p. A1. Les médias électroniques, dans leurs pronostics du matin du remaniement, ont par contre davantage utilisé cette référence, somme toute justifiée.

-

[14]

Mathieu Boivin, « Graham voit d’un oeil favorable l’arrivée des douaniers américains », La Presse, 26 mars 2002, p.A7

-

[15]

Presse canadienne, « La présence des douaniers américains avantage le Canada », Cyberpresse, 25 mars 2002.

-

[16]

Pascale Breton, « Les douaniers canadiens veulent être armés », La Presse, 16 décembre 2001, p.A3.

-

[17]

Manon Cornellier, « Le roi est nu », Le Devoir, 1er février 2002, p.A1.

-

[18]

Manon Cornellier, « Statut des prisonniers talibans et d’al-Qaïda : Ottawa prie Washington d’éclairer sa lanterne », Le Devoir, 6 février 2002, p.A4.

-

[19]

Gilles Toupin, « L’opposition réclame la démission d’Eggleton », La Presse, 1er février 2002, p.A5.

-

[20]

Un quotidien rapporte en effet que « pour éviter, selon une interprétation de l’opposition, que les ministres se contredisent sur cette question, le vice-premier ministre John Manley, le ministre des Affaires étrangères Bill Graham, et le ministre de la Défense, Art Eggleton, sont allés tous les trois ensemble rencontrer la presse à la sortie des Communes ». Au-delà des spéculations partisanes des partis d’opposition, le geste des ministres révèle un besoin de coordination face à un dossier potentiellement explosif et où, responsabilité ministérielle oblige, aucun des trois ne pouvait se défiler. Voir Gilles Toupin, « Ottawa change sa version sur les prisonniers capturés en Afghanistan », La Presse, 5 février 2002, p.A10.

-

[21]

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (maeci), Les mesures du Canada contre le terrorisme depuis le 11 septembre - fiche d’information, http://www.can-am.gc.ca/ menu-f.asp?act=v&mid=1&cat=10&did=1250.

-

[22]

Idem.

-

[23]

Parti libéral du Canada (plc), Pour la création d’emplois ; pour la relance économique. Le plan d’action libéral pour le Canada, Ottawa, plc, 1993, p.101.

-

[24]

Idem, p.102.

-

[25]

James J. Blanchard, Behind the Embassy Door : Canada, Clinton, and Quebec, Toronto, McClelland & Stewart, 1998.

-

[26]

maeci, Le Canada dans le monde, http://www.dfait.gc.ca/francais/foreignp/cnd-world/menu.htm. Ces objectifs de sécurité s’insèrent au centre des trois piliers, ou « objectifs clefs » de la politique étrangère canadienne, les deux autres étant, d’abord, la promotion de la prospérité et de l’emploi et, enfin, la projection des valeurs et de la culture canadienne, 1995.

-

[27]

plc, Bâtir ensemble notre avenir. Le plan d’action libéral,Ottawa, plc, 1997, p.92.

-

[28]

Pour une analyse de la politique étrangère de la période 1968-1984, voir J.L. Granatstein et Robert Bothwell, Pirouette, Pierre Trudeau and Canadian Foreign Policy, Toronto, University of Toronto Press, 1990.

-

[29]

plc, 1997, loc.cit. C’est nous qui soulignons.

-

[30]

Idem. C’était ignorer l’opposition antérieure du Canada aux politiques américaines vis-à-vis des pluies acides, de la « guerre des étoiles », de l’invasion de Panama, de l’apartheid et d’autres dossiers encore. Pour une analyse de la politique étrangère de la période 1984-1993, voir Nelson Michaud et Kim Richard Nossal (dir.), Diplomatic Departures. The Conservative Era in Canadian Foreign Policy, 1984-1993,Vancouver, ubc Press, 2001.

-

[31]

De retour dans le monde universitaire, Axworthy persiste et signe sa dissidence quant à une politique étrangère trop près des desiderata américains, endossant volontiers une étude menée par Michael Byers à l’Université Duke et dont les conclusions sonnent le tocsin quant à l’avenir de la souveraineté canadienne dans le contexte d’une intégration plus grande du commandement militaire nord-américain, retombée inavouée de l’après 11 septembre. Voir Joël-Denis Bellavance, « L’ex-ministre Axworthy dévoile une étude en appui à sa thèse », La Presse, 27 avril 2002, p.A19. Pour une analyse du mandat d’Axworthy comme ministre des Affaires étrangères, voir Fen Osler Hampson, Norman Hilmer et Maureen Appel Molot, Canada Among Nations 2001. The Axworthy Legacy, Toronto, Oxford University Press, 2001.

-

[32]

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (maeci), Notes pour une allocution de l’honorable John Manley, ministre des Affaires étrangères, au conseil des relations internationales de Montréal, 11 octobre 2001, http://webapps.dfait-maeci.gc.ca/minpub/publication.asp?FileSpec=/Min_ Pub_ Docs/104590.htm

-

[33]

plc, Un avenir meilleur pour tous. Le plan d’action libéral pour le Canada, Ottawa, plc, 2000, p.29.

-

[34]

Dans ce dernier cas, Manley n’hésite pas à associer dimension économique et effort sécuritaire comme le rapporte Sandra Cordon, « Manley accuse Washington de protectionnisme », Le Droit, 15 juin 2002, p. 33. Des exemples d’interventions du gouvernement canadien dans les trois domaines donnés ici en exemple se retrouvent dans maeci, « Le Canada demande la tenue d’une enquête sur les importations d’acier », Communiqué du 22 mars 2002, http:/webapps.dfaitmaeci.gc.ca /minpub/Publication.asp?FileSpec=/Min_Pub_Docs/105035.htm &bPrint=False&Year=&Language=F ; « M. Pettigrew conteste devant l’omc les mesures antidumping américaines concernant le bois d’oeuvre », Communiqué du 6 mars 2002, http://webapps.dfaitmaeci.gc.ca/minpub/Publication.asp? FileSpec=/Min_Pub_Docs/104983. htm&bPrint=False&Year=&Language=F ; « Les ministres résolus à défendre la Commission canadienne du blé à la suite de la décision américaine », Communiqué du 15 février 2002, http://webapps.dfaitmaeci.gc.ca/minpub/Publication.asp?FileSpec=/Min_Pub_Docs/ 104929. htm&bPrint=False&Year=&Language=F.

-

[35]

Joël-Denis Bellavance, « Le soutien indéfectible du Canada depuis le 11 septembre a remis les pendules à l’heure, croit John Manley », La Presse, 11 mars 2002, A1. Les incidents entourant l’erreur américaine qui a coûté la vie à quatre aviateurs canadiens devaient toutefois lui faire reconsidérer cette évaluation à l’enthousiasme un peu prématuré. Manley a alors reproché au président Bush de n’avoir pas commenté la bavure, s’inquiétant « que les États-Unis tiennent le Canada pour acquis » ; voir Joël-Denis Bellavance, « Bush a manqué de tact, dit Manley », Le Droit, 20 avril 2002, p.2. Manley avait aussi repoussé les positions américaines voulant que le Canada soit un havre pour les terroristes tel que le rapporte David Ljuggren, « Le Canada ne livrera pas sa ‘souveraineté’ aux États-Unis », Cyberpresse, 4 octobre 2001.

-

[36]

Manon Cornellier, « Patron ou deuxième violon ? », Le Devoir, 17 janvier 2002, p. A1.

-

[37]

Presse canadienne, « Le Canada doit continuer de marquer sa différence avec les États-Unis, dit Bill Graham », Le Devoir, 23 janvier 2002, p. A3 ; Christophe De Roquefeuille, « Bill Graham expose les différences canadiennes à Washingtom », La Presse, 15 février 2002, p.A8 ; Raymond Giroux, « Graham met en garde les Américains : ‘L’existence de liens entre l’Irak et Al-Qaida n’est que spéculation’ », Le Soleil, 26 mars 2002, p. A1; Associated Press, Reuter et Agence France presse, « La position canadienne reste ambiguë », Le Devoir, 26 juin 2002, p. A1.

-

[38]

Supra, notes 3 et 4.

-

[39]

James N. Rosenau, World Politics : A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

-

[40]

Nelson Michaud, Genèse d’une politique syncopique : la défense du Canada et le Livre blanc de 1987, thèse de doctorat, Université Laval, 1998.

-

[41]

Gilles Toupin, « Périmètre de sécurité nord-américain : Ottawa discute, mais tient à sa souveraineté », La Presse, 9 février 2002, p. A5.

-

[42]

Martin Vallières, « Défense américaine : Ottawa se met au service du Pentagone », La Presse, 18 avril 2002, p. A9.

-

[43]

John Ward, « Un rapprochement militaire avec les États-Unis comporte des risques élevés pour la souveraineté du Canada », La Presse, 27 avril 2002, p. A19.

-

[44]

Voir note 29, supra.

-

[45]

Gilles Toupin, « ‘La réalité a atteint les Québécois’ estime Chrétien », La Presse, 19 mars 2002, p. A8.

-

[46]

Presse canadienne, « Manley accuse Bush de tenir des propos belliqueux », La Presse, 9 février 2002, p. A6 ; pour un autre exemple de recul de Manley, voir Joël-Denis Bellavance, « Bush a manqué de tact, dit Manley », Le Droit, 20 avril 2002, p. 2.

-

[47]

Cornellier, « Citoyenneté et Immigration : Des dossiers délicats attendent Denis Coderre », Le Devoir, 25 janvier 2002, p. A4 ; voir aussi Citoyenneté et Immigration Canada, « Version définitive du règlement d’application de la nouvelle Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés », communiqué du 11 juin 2002, http://www.cic.gc.ca/francais/nouvelles/02/0218-f.html.

-

[48]

Joël-Denis Bellavance, « Coderre maintient sa comparaison Alliance-Le Pen », La Presse, 1er mai 2002, p. A8.

-

[49]

On peut toutefois en avoir un excellent aperçu dans le Résumé législatif qu’en ont fait les services de recherche de la Bibliothèque du Parlement et qu’on peut consulter à l’adresse http://www.parl.gc.ca/ common/Bills_ls.asp?lang=F&Parl=37&Ses=1&ls=C55&source=Bills_ House_Government.

-

[50]

Presse canadienne, « Les soldats canadiens en Afghanistan font leurs bagages », La Presse, 15 juillet 2002, p. A4.

-

[51]

Presse canadienne, « Forces armées : Le général Henault espère qu’Ottawa paiera », La Presse, 11 juillet 2002, p. A11.

-

[52]

Bernard Descôteaux, « Après le 11 septembre », Le Devoir, 31 décembre 2001, p. A8.

-

[53]

Agnès Gruda, « 2002, l’année de toutes les incertitudes », La Presse, 4 janvier 2002.

-

[54]

Brian Pallister, Débats de la Chambre des communes du Canada, 28 janvier 2002.

-

[55]

Monte Solberg, Débats de la Chambre des communes du Canada, 6 février 2002.

-

[56]

John Reynolds, Débats de la Chambre des communes du Canada, 17 avril 2002.

-

[57]

Gilles Duceppe, Débats de la Chambre des communes du Canada, 20 septembre 2001.

-

[58]

Claude Bachand, Débats de la Chambre des communes du Canada, 2 octobre 2001.

-

[59]

Divers exemples sont relatés dans Michaud et Nossal, op. cit.

-

[60]

Bill Casey, Débats de la Chambre des communes du Canada, 23 octobre 2001.

-

[61]

Hélène Buzzetti, « Canada-États-Unis : même combat », Le Devoir, 18 janvier 2002, p. A1.

-

[62]

Presse canadienne, « Le Canada ne doit pas renoncer à sa souveraineté », Cyberpresse, 7 mars 2002.

-

[63]

Comité permanent de la Chambre des communes sur les Affaires étrangères et le Commerce international, Procès-verbaux, 27 novembre 2001, http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/1/fait /Meetings/Evidence/faitev45-f.htm.

-

[64]

Voir notamment les analyses qu’en font Albert Legault, « Le Castor a-t-il encore des dents », Le Devoir, 23 janvier 2002, p. A9 ; et Marcel Belleau, « Le Canada change son fusil d’épaule », Le Devoir, 12 janvier 2002, p. B9.

Liste des tableaux

Tableau I

Quatre types de souveraineté (Krasner 1999)