Résumés

Résumé

S’inscrivant dans le programme de recherche à la fois qualitatif et quantitatif entrepris depuis plus de dix ans sur la paix démocratique et, récemment, la paix kantienne, cet article cherche à savoir si la thèse de la paix démocratique a été réfutée par les événements du 11 septembre ou si c’est plutôt la thèse du choc des civilisations qui est démentie par l’après-guerre froide. Le résultat trouvé ne souffre d’aucune contestation : il n’y a pas d’indice que les conflits entre civilisations aient davantage d’impact depuis la fin de la guerre froide que pendant la guerre froide. L’autre résultat important trouvé dans cette contribution concerne le départage des deux thèses réalistes de la stabilité par l’équilibre et de la stabilité par la prépondérance : en l’occurrence, la stabilité est favorisée par un système international hiérarchique. Ceci dit, la présence d’une puissance prépondérante n’est pas garantie de paix : seule l’extension progressive de la zone de paix démocratique regroupant des États démocratiques, pratiquant le libre-échange économique et appartenant à des institutions internationales communes est susceptible de garantir une telle stabilité.

Abstract

Belonging to the democratic peace theory program research, this article tries to test the relevance of democratic peace theory in the post-cold war world. In particular, the authors subject Huntington’s thesis of a coming clash of civilization to a scientific test, and show that knowing that a pair of states is split across civilizational boundaries does not improve our ability to predict whether their relations will be marked by violence beyond what we know from realism and Kantian theory : as a matter of fact, civilizations do not define the fault lines along which international conflicts occur. Concerning the respective relevance of Kantian and realist theories of peace and war, an international system characterized by preponderance of power is associated with more peace than a balance of power system, but less than a democratic zone of peace made of state sharing democratic regimes, trading relations and membership of international organizations.

Corps de l’article

Partout dans le monde, les témoignages de tragédies abondent. Des gouvernements oppriment leur propre peuple et attaquent leurs voisins. Des États et d’autres groupes perfectionnent les techniques du terrorisme. Les réalistes soutiennent que chaque pays est potentiellement un ennemi pour tous les autres et représente, intentionnellement ou non, une menace à leur sécurité et à leur existence. Ce courant de pensée, ainsi que la notion d’anarchie qui le sous-tend, remonte à Thucydide, Machiavel et Hobbes, et influence la pensée de nombreux décideurs. Jadis, des souverains ont rejeté toute autre autorité se situant au-dessus de l’État, affirmé leur autonomie et accepté de ce fait un système dans lequel cette autonomie encourrait un risque face aux instincts possessifs de leurs voisins. Les États, privés d’un gouvernement mondial pour imposer la sécurité, sont aujourd’hui prisonniers de cette donne précaire alliant liberté et risque.

Le spectre de la violence est toujours présent, mais il y a de l’ordre dans l’anarchie. Les États ne se battent pas tous entre eux, même quand des principes purement réalistes prédominent : ils sont contraints par la géographie, les intérêts nationaux communs (tels qu’exprimés par les alliances) et l’équilibre des puissances. Dans un système réaliste, la dissuasion est l’élément fondamental de la survie ; cependant, la dissuasion est aussi une façon lamentable d’éviter la guerre et une façon lamentable de vivre. Le fait de considérer l’ensemble des relations internationales comme une lutte sans fin et de traiter tous les États comme un ennemi potentiel risque de se transformer en une prophétie auto-réalisante.

L’une des approches concurrentes, parfois appelée libérale-institutionnaliste, est associée à des analystes classiques comme Locke, Grotius et Kant. Dans son Projet de paix perpétuelle, Kant a avancé que les « constitutions républicaines », les échanges commerciaux et un système de droit international et d’organisations internationales pourraient être les éléments constitutifs d’une paix durable, et qu’à l’opposé de ces conditions, le monde connaîtrait une paix d’un autre ordre, « un vaste tombeau où toutes les horreurs de la violence et de leurs responsables seraient enterrés ».

On dit souvent des perspectives réaliste et kantienne qu’elles sont antithétiques, ce qui est une erreur. Bien qu’il ait accepté la description donnée par Hobbes des conflits entre États, Kant est allé beaucoup plus loin. Il était convaincu qu’une paix véritable pouvait être établie entre des républiques libérales. Cette paix positive s’appuierait davantage sur les trois piliers kantiens que sur le jeu des puissances. La fédération pacifique qu’il a imaginée n’est pas un État mondial; ses membres restent souverains et sont uniquement liés par des institutions en partie fédérales, un peu comme l’Europe d’aujourd’hui ou les alliances de sécurité collective. La différence entre les deux approches est que Kant considérait la gouvernance démocratique, l’interdépendance économique, ainsi que les organisations et le droit internationaux comme des moyens de supplanter le dilemme de la sécurité inhérent au système international. La menace de la violence reste toujours présente entre les États qui ne sont pas tout à fait unis par ces principes.

Kant soutenait que les trois éléments à la base de sa fédération pacifique se consolideraient dans le temps et mèneraient à un monde plus pacifique. Les individus veulent être libres et prospères, ce qui favorise l’expansion de la démocratie et du commerce, et par le fait même la progression du droit international et des organisations pour faciliter et régulariser ces processus. Kant ne croyait pas que la paix dans un tel système dépendait d’une transformation morale de l’humanité ; même les diables peuvent faire des calculs en fonction de leur intérêt propre. Le fait que la paix puisse être une conséquence naturelle du désir de liberté et de prospérité des individus représentait, pour Kant, un philosophe des Lumières, la preuve d’un univers ordonné. Malgré cela, l’atteinte d’une paix durable ne constituait pas un processus mécanique et son résultat n’était pas tout à fait défini. La raison ne l’emporterait pas nécessairement ; les États et les individus n’agissent pas toujours en fonction de leur intérêt éclairé. Les humains auraient à apprendre de leurs expériences, y compris de la tragédie de la guerre. Un monde plus pacifique pourrait être façonné, mais l’intelligence, le choix et l’effort des humains devraient être mis à contribution.

La tradition kantienne se porte toujours bien, non seulement en tant que prescription, mais aussi comme une description de nombreux traits de la politique internationale contemporaine. Kant ne prenait pas ses désirs pour la réalité. Même s’il a vécu à un endroit qui était loin de représenter une république à cette époque (Konigsberg, Prusse, 1795), et à un moment où le droit international était quasi inexistant, il en savait beaucoup sur les vraies républiques. En outre, sa ville avait été un État commercial de la ligue hanséatique. S’il est allé chercher sa théorie bien au-delà de son expérience, elle n’en était pas moins alimentée par les réalités empiriques. En effet, il est tout à fait remarquable de constater à quel point elle pouvait correspondre exactement à ce que nous pouvons maintenant discerner en utilisant les analyses de la science sociale s’appliquant aux relations internationales.

I – L’épidémiologie de la guerre et de la paix

Il est utile de comparer comment les scientifiques qui se consacrent à la médecine cherchent à comprendre les causes d’une maladie et comment les spécialistes en sciences sociales tentent maintenant de comprendre les causes d’un conflit. Nous démontrons ici dans quelle mesure cette perspective épidémiologique peut servir à l’analyse des approches kantienne et réaliste en relations internationales. Nous avons abordé ces questions dans nos travaux précédents, mais en nous appuyant sur des données ne couvrant que la période précédant 1992, ce qui était trop tôt pour considérer de façon adéquate l’après-guerre froide synonyme d’émergence à la fois de l’hégémonie des États-Unis et de la menace terroriste volontiers considérée comme venant confirmer les craintes d’un choc entre les civilisations occidentales et islamiques. Nous nous attachons ici à reproduire les analyses clés de nos travaux antérieurs avec des données couvrant maintenant une période s’étirant jusqu’à 2001 ; à évaluer la capacité du plus puissant État du système international à garantir la sécurité de ses alliés, et à vérifier dans quelle mesure les conflits interétatiques sont exacerbés par un choc des civilisations.

Les chercheurs en médecine, par la théorie et la recherche, tentent d’identifier les conditions qui provoquent, ou préviennent, les maladies. Cette recherche est en grande partie de type épidémiologique, c’est-à-dire que les chercheurs observent de grandes populations et essaient de découvrir pourquoi certains individus contractent une maladie, et d’autres pas. Des bases de données informatisées – répertoriant qui meurt de telle maladie, ainsi que leur comportement, leurs expériences et leur patrimoine génétique – aident les chercheurs à mettre à jour les causes d’une maladie afin de développer en bout de ligne des méthodes pour leur prévention et leur traitement. Ces bases de données renferment souvent de l’information sur des centaines de milliers de personnes. Un chercheur doué qui démontre une fine intuition ou possède une solide hypothèse peut procéder à des analyses statistiques afin de découvrir certains des symptômes qui correspondent aux maladies. Si la théorie est fondée, le chercheur peut alors procéder au-delà des corrélations et suggérer la présence de mécanismes causaux par lesquels des éléments reliés à l’hérédité ou au milieu d’une personne peuvent effectivement engendrer les maladies. Ces mécanismes causaux doivent bien sûr être confirmés par des expériences et des études contrôlées sur des patients individuels; cependant, un bon travail épidémiologique peut orienter les recherches vers les mécanismes causaux probables, et ce, avant même que les mécanismes individuels ne soient entièrement saisis et ne puissent fournir une information utile. En retour, l’expérience empirique, jumelée à la théorie médicale, peut aider les épidémiologistes à orienter leurs recherches.

Considérons à titre d’exemple les résultats auxquels l’on pourrait s’attendre d’une étude épidémiologique portant sur les causes de décès reliés aux maladies cardiaques : les risques augmentent en fonction de l’âge ; une personne est plus à risque si l’un de ses parents, ou les deux, sont décédés des suites d’une maladie du coeur ; les hommes sont plus susceptibles que les femmes de mourir d’une crise cardiaque lorsque les autres facteurs comme l’âge ou l’hérédité sont considérés comme constants. Cette première liste énumère des facteurs sur lesquels on a peu d’influence – par exemple, on ne peut arrêter la progression des années, ni changer de parents. Jusqu’ici, un médecin ne peut faire bien plus que de recommander à ses patients les plus à risque de continuer à cotiser à leur assurance-vie. Pour certaines personnes, il pourrait s’agir d’un conseil judicieux, quoique funeste.

Mais ni le patient, ni le médecin ne souhaitent s’arrêter là. Les fumeurs courent un bien plus grand risque de subir une crise cardiaque que les non-fumeurs, tout comme ceux qui ont une alimentation riche en gras saturés ou qui ne font presque pas d’exercice. Chacun de ces facteurs fonctionne largement de façon indépendante, c’est-à-dire que la cigarette en soi accroît les risques de crise cardiaque, peu importe si la personne a des antécédents familiaux de maladies cardiaques et peu importe l’alimentation. En outre, chacun de ces facteurs peut être réversible chez un patient suffisamment motivé.

Aucun de ces facteurs de risque ne garantit une prévision parfaite. Plusieurs personnes qui ne fument pas, ou qui ne fument plus, subissent quand même des crises cardiaques ; plusieurs fumeurs vivent longtemps et n’en auront jamais, mais mourront d’une autre maladie. Les prédictions sont probabilistes et portent sur la nature du risque (élevé ou faible), et non sur des certitudes. De plus, les estimations concernant les différentes influences peuvent changer en fonction de recherches ultérieures ou de meilleures données. Toutefois, à un moment ou à un autre, les médecins et les patients décident que la science est assez fiable pour justifier une action.

II – Que savons-nous sur la guerre et les conflits, et comment le savons-nous ?

À l’instar des études médicales, les analyses statistiques à grande échelle se doivent d’analyser de près l’expérience d’individus ou de pays en particulier. Ceci étant, une analyse similaire des causes qui sous-tendent les conflits militaires graves constitue la base de la présente étude. Nous omettons une grande partie de la discussion technique concernant les sources, les définitions et les décisions nécessaires à la transformation des concepts et hypothèses en mesures et modèles statistiques analysables[1]. La base de données que nous avons étudiée est semblable aux cycles biologiques de l’individu utilisés par les épidémiologistes en médecine. Elle contient des renseignements sur les relations entre presque tous les pays du monde pour toutes les années comprises entre 1885 et 2001.

Tout pays peut, en principe, engager le combat contre tout autre pays, mais dans la plupart des cas, des contraintes font en sorte qu’il déclenchera les hostilités contre certains pays en particulier ; nos données sont donc organisées par paires de pays, ou dyades. Ainsi, nous ne nous penchons pas sur l’Allemagne en général, mais sur ses relations avec l’Autriche, la Belgique, le Japon, etc. Nous considérons donc les enjeux qui sont du plus grand intérêt autant pour les décideurs que pour les citoyens : quelles paires de pays sont prédisposées aux conflits et quelles paires sont aptes à maintenir la paix ? Nous obtenons ainsi plus de 460 000 cas, où un cas représente l’expérience d’une paire de pays au cours d’une année. Nous pouvons donc, à partir de ces cas, calculer la probabilité qu’une paire de pays démontrant une certaine retenue par rapport au conflit (p. ex. une alliance commune, la démocratie) s’engage dans un conflit armé ou une guerre au cours d’une année donnée, et dans quelle mesure ce risque est moins élevé que pour une paire de pays où l’on n’observe pas cette retenue.

Nous utilisons des données sur les conflits armés interétatiques. Les guerres sont, heureusement, des événements rares, et à l’instar des maladies rares, il est difficile de dégager des tendances générales expliquant l’endroit et le moment où elles surviennent. Par contre, si l’on élargit notre domaine afin d’inclure toute forme organisée de recours à la violence, cela nous permet de mieux cerner ces modèles. Nous centrons donc notre approche ici sur l’analyse des conflits fatals, soit ceux où au moins un combattant est mort. Ces incidents sont beaucoup plus fréquents que les guerres, mais ils possèdent souvent le potentiel de s’intensifier et de se transformer en guerres. Nous présentons également des résultats clés pour tous les conflits armés, ainsi que pour les guerres. Ces analyses démontrent que les influences et les contraintes qui agissent sur l’incidence des conflits interétatiques ne varient pas énormément d’un niveau de conflit à un autre. Toutefois, il est pertinent de concentrer notre approche sur les conflits fatals puisque qu’ils sont plus fréquents que les guerres et en général plus graves que les conflits où aucun combattant n’est mort.

Voici les influences réalistes sur lesquelles nous nous penchons, et comment nous les mesurons :

Le rapport de puissance. L’un des moyens évidents visant à réduire les probabilités d’une guerre consiste à la prévenir par la force militaire. Mais un conflit peut-il être évité simplement en égalant la puissance de l’autre État, afin de faire en sorte que les deux parties soient plus ou moins également dissuadées de déclencher les hostilités ? Il s’agit de l’élément fondamental de l’école de pensée qui prône l’importance de l’équilibre des puissances. Selon cette approche, un équilibre parfait inhibe les conflits dans la mesure où les deux États n’ont pas la certitude de pouvoir l’emporter dans le cas d’un conflit armé, et qu’ils seront donc peu enclins à le déclencher. En revanche, les conflits armés représentent souvent des démonstrations de puissance et se produisent lorsque les deux parties ont des attentes différentes quant à l’issue d’un concours militaire. Il y a donc d’autres théoriciens qui avancent que les conflits sont mieux circonscrits lorsqu’un des États est nettement prédominant. L’État le plus faible est alors dissuadé d’attaquer le plus fort – mais pas l’inverse. Toutefois, un État puissant a rarement besoin de démontrer sa force ; l’État faible peut se ranger du côté du plus fort pour éviter une guerre qu’il sait perdue d’avance. Comme l’a souligné Thucydide, « les plus forts agissent comme ils le veulent et les faibles agissent comme ils le doivent ». La prépondérance de la puissance peut limiter le recours à la violence, mais au risque de provoquer la domination et l’exploitation. Nous analysons les données de façon à démontrer si l’équilibre des puissances, ou la prépondérance d’une puissance, favorise la paix.

Afin d’évaluer l’effet de la puissance sur l’incidence des conflits, nous avons recours à des données sur les capacités matérielles des États. Un indice composite standard de la puissance nationale comprend la production du fer et de l’acier, la population, l’effectif militaire et les dépenses militaires, qui rassemblent des éléments pouvant immédiatement être mis à contribution à des fins militaires et représentent le potentiel militaire à plus long terme, ce qui est pertinent dans le cas de très longs conflits. Aucune mesure de la puissance n’est parfaite, mais celle-ci a le mérite d’être raisonnable et reconnue à grande échelle. Le rapport de puissance est le logarithme de l’indice des capacités de l’État le plus fort de la dyade, divisé par celui de l’État le plus faible.

Les alliances. La formation d’alliances avec un autre État est un autre moyen de limiter les conflits militaires. Les alliés partagent d’importants intérêts stratégiques et sécuritaires. S’ils entrent en conflit l’un contre l’autre, ils risquent d’affaiblir leur front commun devant un État que les deux perçoivent comme un ennemi. Ceci étant dit, faire partie d’une alliance ne garantit aucunement aux États qu’ils seront à l’abri des conflits armés. À plusieurs reprises au cours de la guerre froide, l’Union soviétique a envahi ou menacé ses alliés afin d’éviter que ceux-ci ne changent de gouvernement ou quittent le Pacte de Varsovie. Les États-Unis ont agi de façon similaire à certaines occasions. Afin d’évaluer l’importante d’une alliance dans la réduction des risques de conflits armés, nous déterminons si les pays de chaque dyade font partie d’une alliance selon un traité officiel.

La distance géographique et le statut de grande puissance sont deux autres influences réalistes qui sont à la fois porteuses de possibilité et de contraintes par rapport aux conflits[2]. Il s’avère difficile et coûteux pour un pays d’exercer sa puissance militaire loin à l’extérieur de ses frontières. Les États qui sont rapprochés sur le plan géographique, en particulier ceux qui partagent une frontière, peuvent aisément entrer en conflit. Ils sont également plus susceptibles de démontrer des intérêts antagonistes à l’égard du territoire, du contrôle des ressources naturelles, ou de groupes ethniques communs – tous des facteurs qui peuvent contribuer au déclenchement des hostilités. Les grandes puissances peuvent exercer leur force à distance et démontrent des intérêts très variés pour lesquels ils peuvent être prêts à se battre. Toutefois, la distance et le statut de grande puissance sont des éléments sur lesquels la plupart des États exercent peu de contrôle ; ils sont donnés, tout comme le sont l’âge, les antécédents familiaux et le sexe dans notre analogie médicale. La formation d’alliances et l’affectation des ressources au domaine militaire sont des éléments, comme l’alimentation et l’exercice, sur lesquels les décideurs peuvent exercer un contrôle important. Les déterminants fondamentauxt de la puissance que sont la population et le niveau de développement sont moins sensibles aux manoeuvres rapides et drastiques.

Contraintes kantiennes. Kant et d’autres institutionnalistes libéraux insistent toutefois sur le fait que les influences réalistes n’épuisent pas la liste des contraintes, en particulier celles envers lesquelles les États peuvent exercer un certain contrôle. Les États ne déclenchent pas toujours les hostilités quand et où les contraintes réalistes ont un impact faible. Ainsi, aux trois influences réalistes, nous ajoutons les trois influences kantiennes : la démocratie, l’interdépendance économique et les organisations internationales. Puisque le système international contemporain est encore loin d’être une « fédération pacifique » d’États démocratiques unis par des liens économiques forts, nous postulons que les influences aussi bien réalistes que kantiennes agissent sur les relations interétatiques.

La démocratie. Selon Kant, les démocraties se battent rarement entres elles, ni même ne se menacent, et auront possiblement des relations plus pacifiques avec tous les types d’États. Deux raisons ont été proposées pour soutenir cette affirmation[3].

D’abord, les démocraties fonctionnent, à l’interne, selon le principe que les conflits doivent être résolus de façon pacifique par la négociation et le compromis, sans recours à la violence. Les nations démocratiques et leurs dirigeants reconnaissent les autres démocraties selon qu’elles adoptent ce même principe dans leurs relations intérieures et appliquent donc envers elles le principe de la résolution pacifique des conflits. La violence est illégitime et superflue. À l’opposé, les dictatures fonctionnent davantage selon les principes de Hobbes, en exerçant des menaces, en procédant à des décisions arbitraires et en utilisant la force. Ainsi, dans leurs relations avec des dictatures, les démocraties ne feront pas preuve de la même retenue.

Ensuite, les institutions démocratiques tiennent les dirigeants responsables des coûts et des retombées d’une guerre. La majorité de ces coûts sont assumés par le grand public. Les dirigeants démocratiques qui font la guerre risquent d’être exclus du pouvoir lors d’élections, surtout s’ils ont perdu la guerre ou si elle a été particulièrement onéreuse. Dans l’expectative de ce jugement politique, ces dirigeants seront moins disposés à participer à un conflit armé. Face à une autre démocratie, les dirigeants auront davantage de contraintes. En revanche, les dictateurs sont capables de réprimer l’opposition et de demeurer au pouvoir après une guerre. Par la répression, ils sont en mesure de profiter des retombées d’une guerre et d’imposer ses coûts à leur population plus que ne peuvent le faire les chefs démocratiques. Conséquemment, les dictateurs, hésiteront moins à aller au front.

La première explication de la paix démocratique fait état d’une limite normative basée sur des notions de comportement exemplaire dans les sociétés démocratiques. La seconde explication est, sans équivoque, rationaliste. Afin de demeurer au pouvoir, certains dirigeants qui privilégient leur intérêt propre peuvent maintenir la paix dans leurs relations nationales et internationales. L’idée de Kant que, grâce à des incitatifs institutionnels appropriés, on peut amener des diables à se comporter comme des anges, exprime cet argument. En outre, les démocraties sont plus susceptibles d’entretenir entre elles des relations plus pacifiques, car elles ont peu d’enjeux pour lequel se battre. Leurs visions de la politique nationale et internationale seront davantage compatibles que celles des États autocratiques ou des dyades mixtes.

Nous avons recours à une mesure de la démocratie (régime politique) qui comprend : 1) les institutions et les procédures par lesquelles la population peut exprimer ses préférences par rapport à d’autres orientations politiques, et élire ou démettre des dirigeants ; 2) les contraintes institutionnelles de l’exercice du pouvoir exécutif ; et 3) l’assurance de la participation politique pleine et entière pour tous les citoyens. Il n’y pas de démocratie qui soit parfaite, de même que les régimes les plus totalitaires doivent composer avec certaines contraintes à leur pouvoir arbitraire. De nombreux États démontrent une combinaison de caractéristiques issues à la fois des régimes démocratiques et autocratiques. Nous avons donc recours à une échelle de +10 à –10 afin de vérifier l’effet des institutions politiques nationales sur l’incidence des conflits armés. Pour chaque paire, nous mesurons d’abord le niveau de démocratie au sein de l’État le moins démocratique ; lorsque celui-ci est plutôt élevé (les deux États sont assez démocratiques), nous nous attendons à un risque minime de conflit interétatique militarisé (cim). Nous mesurons ensuite le niveau de démocratie des États les plus démocratiques. Si ce niveau est plutôt faible (les deux États sont assez autocratiques), nous nous attendons à un risque élevé de conflit violent, ce qui est également le cas lorsque l’écart entre les deux est grand (une paire mixte composée d’un État très démocratique et d’un autre très autocratique).

Le commerce international. Selon les libéraux, une interaction commerciale soutenue permet un moyen d’échanger de l’information sur les besoins et les préférences qui touchent toute une gamme d’éléments qui vont bien au-delà des échanges commerciaux en tant que tels, ce qui peut entraîner une compréhension mutuelle, une empathie et une identité commune accrues à travers les frontières. Une approche complémentaire souligne l’intérêt égoïste des acteurs rationnels. Le commerce dépend des perspectives de paix entre les partenaires commerciaux. Les hostilités menacent l’accès aux marchés, les importations et les capitaux. Les guerres et les conflits armés, s’ils n’empêchent pas le commerce entre les États belligérants, augmentent les risques et les coûts. Ainsi, plus la contribution du commerce à l’économie des deux États est importante, plus la base politique relative à l’intérêt matériel de préserver des relations pacifiques sera forte, et plus l’échange d’information engendré par le commerce sera exhaustif.

Nous mesurons l’importance du commerce pour chaque État comme étant équivalent à la somme de ses importations en provenance de l’autre État de la dyade, et de ses exportations à destination de ce même État divisée par son produit national brut[4]. Un certain niveau d’activité commerciale exercera une influence économique et politique plus importante sur un petit État que sur un grand État. Les actions de l’un ou l’autre État peuvent provoquer un conflit armé ; toutefois, il est possible qu’un conflit soit avant tout engendré par le niveau de contrainte subi par l’État le moins contraint de chaque dyade. Dans les faits, cet État est le maillon faible de la chaîne des relations pacifiques. L’État qui est le moins dépendant du commerce devrait représenter le plus grand risque pour la paix : plus le commerce est important pour cet État sur le plan économique, plus élevée sera la contrainte exercée sur l’incitation qu’il pourrait avoir à s’engager dans un conflit armé. Nous avons découvert, sur une base constante, que des relations commerciales asymétriques – le commerce entre un grand et un petit État – n’augmentent pas les risques de guerre si la relation commerciale est importante sur le plan économique pour l’État le plus grand.

Les organisations internationales. Elles comprennent à la fois les organisations quasi universelles, comme les Nations Unies ou le Fonds monétaire international, et celles dont le nombre de membres est limité à une certaine catégorie de pays ou à une région en particulier. Il peut s’agir d’organisations polyvalentes ou « fonctionnelles » qui se consacrent à la sécurité militaire, au commerce et à l’investissement internationaux, à la santé, à l’environnement, aux droits de la personne, etc. Les organisations internationales gouvernementales (oig) diffèrent grandement sur le plan de l’efficacité et des moyens par lesquels elles promeuvent la paix, qui incluent notamment les mesures coercitives à l’endroit des États hors normes, la médiation entre les parties en conflit, la réduction de l’incertitude par la diffusion de l’information, l’expansion des intérêts matériels des États pour qu’ils soient plus inclusifs et plus viables à long terme, l’élaboration de normes et la création de récits d’identification commune.

Notre mesure des organisations internationales est le nombre d’oig auxquelles appartiennent les deux membres de la dyade au cours d’une année donnée, divisé par la moyenne du nombre de membres communs au sein des États d’une dyade de notre échantillon au cours de la même année (la normalisation avec la moyenne internationale élimine la variable parasite qu’est l’augmentation du nombre d’oig dans le temps[5]). C’est un indice brut qui compare tous les types et les forces des oig dans un calcul unique. Certains élaborent des mesures plus raffinées en tenant compte des différentes fonctions et objectifs organisationnels, mais, en général, ces données ne sont pas toujours disponibles. Le recours à une mesure simple telle que le nombre normalisé de membres communs pour chaque dyade signifie que nous serons portés à sous-estimer l’impact bénéfique des oig en matière de réduction des conflits.

III – L’analyse de l’expérience globale couvrant plus d’un siècle

Afin de mettre en évidence l’importance relative de ces diverses influences sur les risques de conflits interétatiques, nous utilisons la méthode de l’analyse de régression logistique pour estimer l’effet indépendant d’un changement dans l’une ou l’autre variable, tout en gardant constant l’effet de toutes les autres variables. Dans la plupart de nos analyses, nous contrôlons le nombre d’années qui se sont écoulées depuis le dernier conflit qu’a connu la dyade, afin de réduire la possibilité d’imputer un rôle de causalité à une influence qui est elle-même la conséquence d’un conflit précédent[6]. Par exemple, nous anticipons que la paix favorisera le commerce et que le commerce améliorera les perspectives de paix. Sans prendre en considération les conflits antérieurs, nous ne pourrions pas avancer avec confiance que le niveau actuel de l’activité commerciale influence effectivement les perspectives de paix, et qu’il n’est pas plutôt faussement relié à l’incidence des conflits. Nous contrôlons aussi le nombre croissant d’États dans le système international lorsque nous évaluons l’incidence des conflits entre les États d’une paire qui ne sont pas contigus ou qui n’incluent pas un État puissant[7]. Dans ces derniers cas, l’augmentation drastique du nombre d’États dans le temps diminue les risques de conflit au sein des dyades. Le tableau 1 présente l’effet des trois variables kantiennes en tenant compte des influences réalistes, du nombre d’années écoulées depuis le dernier conflit et de la taille du système international. Nous présentons trois analyses : tous les conflits interétatiques militarisés, les conflits fatals (où au moins un combattant est mort) et les guerres. La première donnée de chaque cellule représente le coefficient de régression ; sous celle-ci, on retrouve l’erreur-type standard qui indique, dans la mesure où elle est plus faible que le coefficient, l’importance statistique du coefficient.

Tableau 1

Modèles du déclenchement de conflits militarisés interétatiques, de conflits fatals et de guerres (1885-2001)

p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des contrôles statistiques (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin d’épargner l’espace. Ils sont tous, à quelques exceptions près, très significatifs.

Les résultats appuient fortement la thèse de la paix entre les États démocratiques. En effet, deux États démocratiques sont moins susceptibles de s’engager dans un conflit, un conflit fatal ou une guerre, que le sont deux autocraties, alors que la fréquence des conflits entre un État démocratique et un État autocratique est particulièrement élevée. Deux autocraties sont plus prédisposées à déclencher les hostilités qu’une paire d’États démocratiques.

Une relation commerciale significative sur le plan économique réduit les risques de conflits armés, que ce soit tous les types de cim ou uniquement les conflits fatals, même si dans cette analyse l’interdépendance n’est pas corrélée de manière significative à la fréquence des guerres[8].

Le nombre de membres communs dans les organisations internationales réduisent de façon significative les risques de guerre, mais ils ne sont pas liés à une diminution de l’incidence d’un conflit militarisé ou fatal. Ces résultats utilisent toutefois la correction effectuée par Beck, Katz et Tucker concernant la dépendance à la durée[9]. Deux autres méthodes se révèlent également pertinentes[10]. Le recours à l’une ou l’autre méthode pour évaluer les effets sur les cim fatals nous donne des coefficients qui démontrent les mêmes niveaux de signification que ceux du tableau 1 – à l’exception que les oig deviennent négativement associées aux cim fatals à un haut niveau de signification statistique (p < 0,001). Une recherche plus poussée serait nécessaire, avec des mesures plus précises de la capacité des oig à résoudre pacifiquement les conflits[11].

Afin d’évaluer les effets pour la période post guerre froide, nous avons amélioré le modèle de base afin d’inclure les termes interactifs identifiant l’effet des variables kantiennes après 1989. Cette analyse, qui n’est pas rapportée séparément dans un tableau, démontre que les retombées pacifiques de la démocratie ont été plus importantes que jamais; l’interdépendance a davantage limité les conflits, quoique le changement par rapport à la période de guerre froide ne soit pas significatif sur le plan statistique ; quant à l’influence des oig, elle a été moins importante.

Les influences réalistes prises en compte dans cette analyse ont eu l’impact prévu. Une prépondérance de la puissance est associée à la paix et les États qui partagent une frontière ou qui se trouvent à proximité sont plus susceptibles de déclencher les hostilités. Les alliés ne sont pas beaucoup moins susceptibles d’entrer en conflit que d’autres États, ce qui correspond à plusieurs analyses antérieures. En outre, tel que prévu, un conflit récent prédispose une dyade à de nouvelles violences et les risques de conflit entre deux petits États éloignés diminuent à mesure que le nombre d’États dans le système international augmente[12].

Une analyse de la signification des coefficients estimés que l’on retrouve au tableau 1 nous permet de déterminer facilement si une variable en particulier limite ou prédispose l’apparition de conflits interétatiques ; l’amplitude des coefficients par rapport à leur erreur-type indique la fiabilité (importance statistique) de cet effet. Nous concentrons toutefois notre attention ici sur l’amplitude de ces influences. Dans le cas des maladies cardiaques, on veut connaître dans quelle proportion le risque de crise cardiaque pour le patient moyen serait réduit si le taux de cholestérol de ce dernier était inférieur de 20 points, ou s’il ne fumait pas. Par analogie, nous nous demandons ici dans quelle mesure le risque de conflit serait diminué si les deux États étaient démocratiques, très interdépendants, etc.

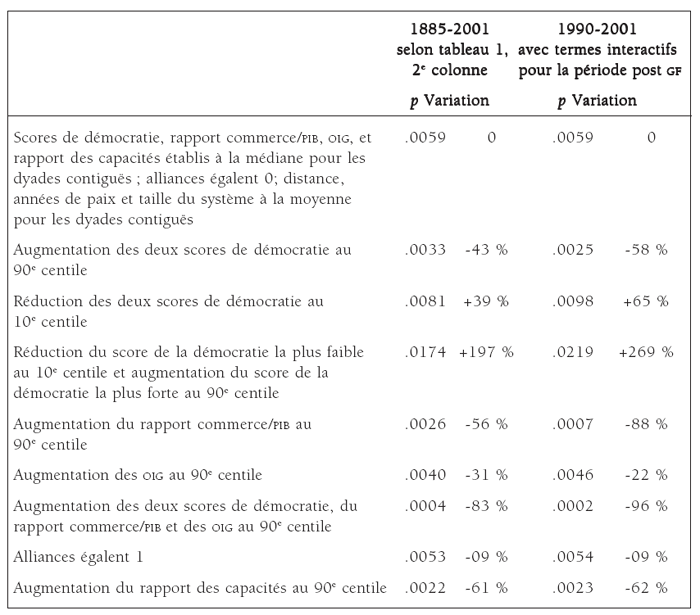

Le tableau 2 présente cette information pour toutes les années couvertes par notre analyse (1885-2001) et en particulier pour les années post guerre froide. Nous attribuons un risque de conflit militarisé fatal pour une paire d’États typique et présentons le changement en pourcentage du risque associé à une variation de chaque variable pouvant subir une intervention politique. La première ligne du tableau 2 présente la probabilité d’un conflit militarisé fatal pour une paire typique d’États contigus pour une année donnée, toutes les variables étant établies à leur médiane pour cette sous-catégorie d’États prédisposés à la guerre, ou à zéro pour les indicateurs d’une alliance et du statut de grande puissance. Nous avons ensuite modifié chaque variable une à une, soit en l’augmentant au 90e centile ou en la diminuant au 10e centile.

Les résultats du tableau 2, particulièrement ceux des deux dernières colonnes portant sur la période post guerre froide, corroborent substantiellement la vision de Kant de la paix perpétuelle. En effet, les données de ces deux colonnes indiquent que deux démocraties sont moins susceptibles, dans une proportion de 58 %, de participer à un cim fatal que le cas de référence. Deux autocraties sont plus susceptibles, dans une proportion de 65 % par rapport à une paire typique, d’être impliquées dans un conflit, tout comme la paire mixte d’États – une démocratie et une autocratie – qui est susceptible de connaître un cim fatal au cours des années d’après-guerre froide dans une proportion de 269 % par rapport à la paire typique. L’interdépendance économique réduit de 88 % les risques d’un conflit fatal, alors qu’un réseau important d’organisations intergouvernementales le réduit de 22 %. Deux démocraties qui démontrent un haut niveau d’interdépendance et des liens étroits avec des oig sont moins susceptibles, dans une proportion de 96 %, de participer à un conflit. Les résultats pour l’ensemble de la période, appuyés sur l’équation de base sans les termes interactifs et présentés dans les deux premières colonnes du tableau 2, sont similaires.

Tableau 2

Probabilités annuelles de déclenchement d’un conflit militarisé fatal pour les années 1885-2001 et la période post guerre froide

L’analyse des retombées identifiées par Kant pour la période post guerre froide nous permet de confirmer que la paix libérale n’est pas uniquement un phénomène caractéristique de la période nucléaire bipolaire, époque où les États capitalistes et démocratiques étaient unis contre leurs rivaux communistes. En effet, les retombées de la démocratie, de l’interdépendance et des oig se manifestent également dans la période pré-guerre froide, soit avant la Première Guerre mondiale et lors de l’entre-deux-guerres[13].

La version de la théorie réaliste qui établit un lien entre prépondérance d’une puissance et paix – pas celle de l’équilibre des puissances – est aussi largement confirmée. Un rapport disproportionné de puissance dissuade généralement les États plus faibles de mettre au défi les plus forts, et ces derniers obtiennent habituellement ce qu’ils veulent sans avoir recours à la force. Si le pouvoir relatif de l’État le plus fort est élevé au 90e centile, la probabilité d’un conflit militarisé fatal diminue de 62 %. Cela exige toutefois une multiplication par 10 de la puissance relative. Une telle augmentation, en particulier pour les éléments de base de la puissance, comme la population et la production industrielle, va bien au-delà des capacités de n’importe quelle nation. L’autre facteur réaliste, les alliances, n’a qu’un effet modéré (- 9 %).

IV – Serait-ce l’hégémonie qui diminue la violence ?

L’énorme déséquilibre des puissances nécessaire à l’imposition de la paix suggère un rôle important pour les États les plus forts en matière du maintien de la paix. La théorie de la stabilité hégémonique avance que l’État le plus fort limitera le recours à la force des États plus faibles parce que c’est dans son intérêt de le faire[14]. La théorie de la transition des puissances attire également l’attention sur le pouvoir qu’a l’État hégémonique de limiter le recours des États à la force militaire[15]. Selon ces deux écoles de pensée, l’État prépondérant, au terme d’une guerre majeure importante, élabore et gère le fonctionnement d’un nouveau système international dont il tire profit de manière disproportionnée. Cet État, une fois satisfait du statu quo, adopte des politiques conservatrices visant à maintenir le système tel quel.

L’État hégémonique a donc un incitatif à maintenir la paix si l’on considère la nature perturbatrice des guerres, susceptibles de provoquer la rupture de relations économiques prospères. Conséquemment, l’État le plus fort utilise sa puissance pour étouffer les guerres qui pourraient être déclenchées au sein de sa propre sphère d’influence et, grâce à son réseau d’alliances, dans les sphères d’influence de ses puissants alliés. En outre, l’État hégémonique dissuade ses adversaires potentiels d’avoir recours à la force militaire d’une façon qui nuirait à ses intérêts. Que ce soit par la domination ou la persuasion, la capacité de maintenir la paix dépend de la puissance relative de l’État hégémonique, dont une mesure simple est la part mondiale de ses capacités militaires pertinentes. Pour cette analyse, nous utilisons des données portant sur les forces armées, la population et l’industrie des États, qui sont des indicateurs de capacités militaires immédiates et du potentiel de développement d’une force militaire plus imposante dans le temps.

La plupart des spécialistes s’entendent sur le fait que, au cours des trente années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni était plus près du statut d’État hégémonique que ne l’était n’importe quel autre État, bien que sa puissance relative par rapport à l’Allemagne et aux États-Unis se soit affaiblie avec le temps. Au cours de l’entre-deux-guerres, les États-Unis bénéficiaient d’une force économique et d’un potentiel militaire plus importants que la Grande-Bretagne. Toutefois, leurs véritables capacités militaires étaient sensiblement les mêmes et la position géographique des États-Unis, ainsi que leur stratégie isolationniste, ont limité leur participation au système international à l’époque centré sur l’Europe. Conséquemment, nous acceptons le point de vue de Organski et Kugler selon lequel la Grande-Bretagne était plus près du statut d’État hégémonique que ne l’étaient les États-Unis au cours de l’entre-deux-guerres. Par ailleurs, s’il y a un État que l’on peut identifier comme ayant été un État hégémonique au cours de l’après-Deuxième Guerre mondiale, ce sont bien entendu les États-Unis[16]. Nous utilisons donc la proportion des capacités démontrées par le Royaume-Uni jusqu’en 1945, et subséquemment par les États-Unis, afin d’évaluer la puissance de l’État hégémonique pour chaque année entre 1885 et 2001.

Les tenants de la théorie de la transition des puissances ont également souligné l’effet de la satisfaction des États à l’égard du statu quo pour expliquer le recours à la violence. Les États dont la puissance s’accroît ne défieront l’État hégémonique que s’ils sont insatisfaits du système international dominé par ce dernier. Lemke et Reed ont repris cet argument dans le but de subsumer la paix démocratique sous la théorie de la transition de la puissance[17]. Ils avancent que, historiquement, les démocraties ont été moins engagées dans des combats puisque la puissance hégémonique, depuis 1816, est une démocratie. La Grande-Bretagne d’abord, et les États-Unis par la suite, ont structuré le système international afin de profiter de ses retombées et d’en faire profiter leurs alliés, pour la plupart des démocraties. Ainsi, la satisfaction des démocraties par rapport au statu quo expliquerait la paix réciproque qu’elles ont connue.

À l’instar de Lemke et Reed, nous analysons cet argument en utilisant une mesure de la satisfaction de chaque État à l’égard du statu quo en s’appuyant sur son réseau d’alliés et sur celui de l’État hégémonique. Plus les alliances d’un État sont similaires à celles de l’État hégémonique, plus cet État devrait préférer le statu quo. Ces États devraient être satisfaits du système international dans la mesure où ils profitent de la capacité de l’État hégémonique à maintenir la paix. Nous avons additionné les scores représentant la satisfaction des deux États, afin d’obtenir une mesure adéquate pour une analyse dyadique : deux États proches alliés de l’État hégémonique auront un score élevé sur cette échelle, deux États insatisfaits auront un score faible, et une paire mixte obtiendra un résultat se situant entre les deux. Ce classement est compatible avec l’expectative que l’État hégémonique sera motivé et apte à maintenir la paix au sein de sa sphère d’influence, qu’il aura la capacité et l’intérêt d’empêcher un grand nombre d’attaques à l’endroit de ses alliés, et qu’il sera indifférent (ou encore se réjouira) face aux conflits entre ses rivaux. Cette mesure de la satisfaction commune démontrera à quel point la satisfaction découlant du statu quo, et non la démocratie en soi, peut expliquer la paix entre les démocraties.

Tableau 3

Effet de la puissance de l’État hégémonique et de la satisfaction des États envers le statu quo, 1885-2001

* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des variables kantienne et réaliste, ainsi que le contrôle statistique (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin de simplifier le tableau. Les résultats pour ces variables sont semblables à ceux de la 2e colonne du tableau 1.

Le tableau 3 ajoute trois variables à notre modèle de départ, qui comprend les variables kantiennes et réalistes, ainsi que les contrôles statistiques pour les années de paix et la taille du système international. Nous y représentons uniquement l’effet des nouvelles variables, puisqu’elles sont semblables aux données qui se retrouvent à la deuxième colonne du tableau 1. Afin de mettre à l’épreuve l’hypothèse de base des théories de la stabilité hégémonique et de la prépondérance de la puissance, à savoir que l’incidence d’un conflit interétatique s’accroît à mesure que la puissance de l’État le plus fort diminue, nous ajoutons à notre modèle de départ la mesure de la puissance relative de l’État le plus fort. Nos résultats démontrent clairement que ce dernier élément n’a aucun effet sur l’incidence des conflits au sein d’une dyade. Une puissance hégémonique ne réduit pas la fréquence du recours à la violence au sein du système international. Il n’y a aucune preuve ici d’une pax britannica ou d’une pax americana.

La seconde variable nouvelle est une mesure de la satisfaction commune de chaque paire d’États pour le système international. Si l’État hégémonique peut contrôler l’activité conflictuelle dans le système international, son influence devrait donc être plus grande auprès des États qui sont ses plus proches alliés. De plus, les avantages pour un État de former une alliance étroite avec l’État hégémonique seront plus importants lorsque la puissance de l’État le plus fort est incontestable, ce qui le rend plus apte à conférer des avantages à ses partisans. Or, la mesure de la satisfaction des États à l’endroit du statu quo n’est pas significative, alors que les avantages directs de la démocratie demeurent considérables.

La troisième mesure se veut une interaction entre puissance hégémonique et satisfaction commune. Celle-ci est pertinente si la capacité de l’État le plus fort à protéger ses alliés est conditionnelle à un niveau suffisant de puissance et si les avantages découlant de sa puissance sont conditionnés par la satisfaction des États. Une fois encore, le terme interactif est éloigné de toute signification statistique. Les institutions et la culture politique des États expliquent la paix distincte entre les démocraties, et non la satisfaction présumée qu’ils démontrent à l’égard du système international.

Ces résultats, ainsi que nos conclusions portant sur la période post guerre froide en particulier, réfutent catégoriquement l’affirmation selon laquelle la période de paix entre les démocraties au cours de la guerre froide n’était que le produit du système mondial d’alliances ou de la domination des États-Unis au cours de cette période[18]. La puissance de l’État le plus fort, que l’on appelle État hégémonique, n’a que très peu d’influence sur l’incidence d’un conflit au sein d’une dyade. La théorie de la transition des puissances dit vrai lorsqu’elle suggère que la prépondérance de la puissance entraîne des relations pacifiques au sein de la dyade ; toutes nos analyses indiquent qu’une prépondérance de la puissance augmente les perspectives de paix. En revanche, cette même théorie se trompe en affirmant que cet effet dyadique a des conséquences systémiques importantes et qu’un État puissant est capable et déterminé à apaiser les relations interétatiques dans tout le système. Les théories de stabilité hégémonique et de la transition des puissances exagèrent la capacité de l’État le plus fort à façonner le système international à son avantage et à celui de ses alliés. Bref, la contribution d’un État hégémonique au maintien de la paix est grandement surestimée et l’on ne devrait pas s’y fier, même dans le contexte du déséquilibre des puissances qui prévaut aujourd’hui.

V – Le terrorisme islamique est-il symptomatique d’un choc des civilisations ?

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order de Samuel Huntington est devenu l’un des ouvrages les plus influents dans le domaine des relations internationales[19]. Présenté par son auteur comme étant « un outil plus utile et plus pertinent pour l’interprétation des mutations internationales » que toute autre approche (p. 14), sa thèse centrale veut que « le choc des civilisations représente la plus grande menace à la paix mondiale » (p. 321) et que « dans le contexte de l’après-guerre froide, les différences les plus fondamentales entre les peuples ne sont pas idéologiques, politiques ou économiques » (p. 21). « La culture et les identités culturelles, qui sont dans leur acception la plus large des identités civilisationnelles, créent des structures de cohésion, de désintégration et de conflits dans l’après-guerre froide » (p. 20). Sa thèse ne peut être ignorée. La peur de ceux qui sont différents, et la haine envers ceux-ci, n’est que trop familière, à la fois au sein des populations nationales et sur la scène internationale. La plus grande crainte de Huntington réside dans la grande division entre l’Occident et toutes les autres civilisations, ce qu’il appelle « l’Ouest et le reste », où les États islamiques représentent le plus grand danger pour l’Occident.

Il y a néanmoins des populations ethniques diversifiées qui coexistent pacifiquement et se mélangent librement presque partout dans le monde. Huntington étaye sa thèse d’exemples révélateurs, mais ne la soumet pas à des tests scientifiques. Si l’on croit que son approche constitue probablement la perspective théorique de rechange la plus importante par rapport aux démarches kantienne et réaliste que nous avons étudiées, il est essentiel de la soumettre – ainsi que ces deux dernières approches – à un test tel que pratiqué en sciences sociales.

Pour la première fois, en raison de la disponibilité récente des données qui s’étendent maintenant jusqu’en 2001 (y compris l’invasion de l’Afghanistan après le 11 septembre), nous pouvons mettre à l’épreuve la thèse de Huntington sur plusieurs années de la période post guerre froide, pour laquelle la théorie en question a été explicitement élaborée. Aux fins de notre argumentation, nous utilisons le groupement qu’a fait Huntington de presque tous les États en huit civilisations : l’occidentale, la chinoise, l’islamique, l’hindoue, la slave-orthodoxe, la civilisation d’Amérique latine, la japonaise et l’africaine. Nous créons une nouvelle variable, appelée Division, pour indiquer si les deux États d’une dyade proviennent d’une civilisation différente ou non. On la codera 1 si une dyade est divisée sur le plan culturel, et 0 si les deux États sont issus de la même civilisation. On procède à cette identification en s’appuyant essentiellement sur la carte élaborée par Huntington (pp. 26-27). Une telle classification est souvent assez simple, mais ce n’est pas toujours le cas. Russett et Oneal se sont déjà penchés sur cette problématique et il nous est inutile de reprendre la discussion dans ces pages.

La première colonne du tableau 4 compare l’incidence des conflits pour les dyades divisées au taux moyen d’incidence pour les paires issues d’une même civilisation. Nous limitons notre analyse aux années post Deuxième Guerre mondiale, afin d’illustrer les comparaisons pour les périodes de la guerre froide et post guerre froide. Nous évaluons l’influence des différences entre civilisations pour la période 1990-2001 en ayant recours à un terme interactif. Le tableau ne fournit aucune preuve que les différences entre civilisations peuvent expliquer les conflits interétatiques. L’effet de la division selon la civilisation, pour les années post guerre froide, est établi par la somme des coefficients pour division et le terme interactif, qui se rapproche de 0 (0,301 + (– 0,278) = 0,023). Aucun des coefficients de l’indicateur des dyades n’est significatif sur le plan statistique ; les différences entre civilisations ne contribuent donc pas à notre compréhension des causes de la guerre, que ce soit pendant la guerre froide ou après.

Tableau 4

Effet du choc des civilisations sur le déclenchement des conflits militaires fatals entre États, 1950-2001

* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des variables kantienne et réaliste, ainsi que le contrôle statistique (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin de simplifier le tableau. Les résultats pour ces variables sont semblables à ceux de la 2e colonne du tableau 1.

Nous évaluons ensuite l’hypothèse de Huntington selon laquelle les États occidentaux pourraient entrer en conflit avec d’autres civilisations dans l’après-guerre froide. Nous avons identifié les paires formées d’un État occidental et d’un État de l’une ou l’autre civilisation, et nous avons ensuite estimé la fréquence relative des conflits pour ces dyades. Notre attention se porte une fois de plus sur la période post guerre froide, où le choc des civilisations devrait se manifester avec le plus d’impact. De nouveau, les résultats de la deuxième colonne n’appuient pas la thèse de Huntington. Même l’influence apparente des différences entre civilisations au cours de la guerre froide, représentée par le coefficient de l’Occident contre le Reste, reflète davantage les conflits politiques et économiques habituels trans-rideaux de fer et de bambou, qu’un choc des civilisations. La guerre froide incarnait un choc entre les démocraties capitalistes et les États communistes, et non un choc entre l’Occident d’un côté et les civilisations orthodoxe et chinoise de l’autre.

Enfin, nous tentons de savoir s’il existe une animosité particulière entre les États occidentaux et islamiques. Les résultats de la dernière colonne démontrent que l’actuelle guerre contre le terrorisme islamique n’est pas symptomatique d’un choc généralisé entre ces deux civilisations. Comme dans l’exemple précédent, la somme des coefficients de la variable Occident contre Islam et du terme interactif pour les années post guerre froide se rapproche de zéro (0,230 + (- 0,314) = - 0,086), ce qui signifie que l’incidence des conflits entre États occidentaux et États islamiques n’est pas vraiment plus élevée que pour les autres paires d’États, que ce soit avant ou après 1989. La croyance populaire du contraire s’applique probablement au conflit entre Israël et les Arabes. Nous considérons ici Israël comme étant un État de l’Occident, contrairement à Huntington (pp. 90, 150, 186). Nous avons donc analysé les conflits israéliens d’une manière distincte pour découvrir de toute évidence des indices d’animosité entre Israël et ses voisins. Mais nos résultats tendent à démontrer que cette animosité ne s’est pas transformée en confrontation générale entre l’Occident et l’Islam.

Nous avons examiné ici le choc des civilisations d’une façon systématique, en nous penchant pour la première fois sur douze années de la période post guerre froide au cours desquelles la théorie devrait être la plus pertinente. Les civilisations constituent une forme très agrégée de caractéristiques culturelles humaines qui seraient difficilement altérables. On ne peut s’attendre à ce que des stratégies adoptées en quelques années viennent modifier la nature de civilisations qui évoluent au cours des siècles. Heureusement, les dirigeants politiques n’ont pas à s’atteler à une tâche aussi herculéenne. Le fait de savoir qu’une paire d’États en particulier est divisée sur le plan de la civilisation ne rehausse pas notre capacité de prédire si leurs relations seront marquées par la violence, du moins pas plus que les théories réaliste et kantienne[20]. Les civilisations ne délimitent pas les lignes de démarcation des conflits internationaux.

VI – Quelques conclusions sur l’ordre dans l’anarchie

Cette analyse a des répercussions pour une paire importante d’États : États-Unis et Chine. Au milieu des années 1960, les risques d’un conflit fatal au sein de cette paire étaient plutôt élevés. Les deux États n’étaient certes pas rapprochés sur le plan géographique, ce qui contribuait à réduire les risques. Au chapitre de la puissance, les États-Unis dominaient raisonnablement la Chine, mais pas dans une large mesure, ce qui impliquait un risque modéré. Malgré cela, aucune influence kantienne n’était présente. La Chine de Mao se trouvait à l’extrémité totalitaire de l’échelle politique (- 10), le commerce entre les deux pays était inexistant (et illégal pour les Américains) et les deux États n’étaient membres d’aucune oig en commun (la Chine ne faisait même pas partie des Nations Unies).

À titre de comparaison, certains facteurs présents au début du xxie siècle sont inchangés. Toutefois, considérant la croissance économique beaucoup plus rapide de la Chine par rapport à celle des États-Unis, le rapport des puissances s’est rapproché de l’égalité en affichant une tendance vers l’équilibre, un phénomène dangereux selon notre analyse. Les influences kantiennes se sont cependant toutes manifestées. La Chine s’est sensiblement libéralisée sur le plan politique, descendant à – 8 sur l’échelle ; notre analyse a démontré que les changements qui se produisent près de l’une ou l’autre extrémité de l’échelle ont une influence beaucoup plus grande sur les risques de conflit que les mouvements similaires se manifestant au milieu de l’échelle. Le commerce sino-américain est en plein essor. Enfin, la Chine fait maintenant partie de presque toutes les organisations internationales et d’un grand nombre d’organisations régionales et fonctionnelles plus modestes où les États-Unis sont également présents. Malgré un équilibre des puissances laissant présager le pire, le risque d’un conflit fatal entre les deux États a chuté de plus de 50 % par rapport aux années 1960. L’engagement fonctionne.

Plusieurs pays apprennent à cohabiter de façon pacifique, et ce, malgré une compétition passée violente et désespérée remontant à plusieurs siècles. Des conflits économiques et politiques sont toujours possibles, mais ils se transforment rarement en conflits armés nécessitant un recours à la force. L’Union européenne, bâtie délibérément par des dirigeants politiques et des citoyens, témoigne de cette possibilité. Un effet semblable, quoique moins important, se manifeste presque partout en Amérique du Sud. Des États appuient l’émergence de gouvernements démocratiques dans d’autres États, établissent avec eux des relations économiques et mettent sur pied des organisations internationales.

La constance de nos résultats à travers le temps met en évidence une autre perspective : celle du système international. Les variations du niveau moyen de démocratie, d’interdépendance et de participation dans les oig ne reflètent pas uniquement les phénomènes dyadiques, mais aussi des aspects reliés aux normes et aux institutions du système international. Pour la première fois, vers les années 1990, la majorité des États possédait les caractéristiques d’une démocratie. Les démocraties ont du succès dans les guerres – elles gagnent dans 75 % des cas – et plus le nombre de démocraties augmentera au sein du système international, plus les autocraties devront se préoccuper des coûts négatifs qu’auraient pour leur propre sécurité des guerres, que ce soit contre des démocraties ou d’autres autocraties. Si la majorité des grandes puissances deviennent des démocraties, la paix entre ces dernières réduirait l’incidence des guerres impliquant des États non démocratiques qui se situeraient dans leur sphère d’influence. Si la libéralisation se répand et favorise la croissance économique entre des États interdépendants, les États non libéraux devront craindre d’être punis par les marchés internationaux pour avoir été les instigateurs d’un conflit international ayant perturbé le commerce et l’investissement. Même des dyades antagonistes qui commercent peu jugeront plus prudent d’éviter la violence. Si les normes et les institutions internationales reliées à la résolution des conflits se consolident, des États non libéraux pourraient même être incités à faire appel à des organisations régionales ou internationales pour les aider à résoudre leurs conflits, plutôt que de subir les coûts politiques, militaires et économiques qu’ils pourraient se voir imposer par la communauté libérale pour avoir utilisé la force.

Qui plus est, la vision de Kant n’était pas celle de trois influences s’appliquant à la paix de façon indépendante l’une de l’autre. Il a plutôt envisagé un système dynamique comportant des boucles de rétroaction qui viendraient appuyer sa thèse. Les différents éléments de la prescription de Kant pour la paix se renforcent les uns les autres en cercles vertueux : les relations interétatiques peuvent évoluer vers une fédération « pacifique » de républiques unies par des relations commerciales mutuellement avantageuses et régulées par le droit international. La théorie et les preuves systématiques globales touchant les liens entre les trois éléments kantiens continuent d’évoluer depuis notre dernière recherche[21]. Pour de nouvelles preuves, voir les travaux de Pevehouse sur la contribution des organisations internationales aux transitions démocratiques et à leur consolidation[22], Jensen sur les mouvements plus importants d’investissements étrangers vers les démocraties que vers les autocraties[23], Gartzke et Li sur le rôle des mouvements d’investissements pour la promotion de la paix[24], Reuveny et Li sur le renforcement mutuel du commerce et de la paix[25], et finalement Kadera, Crescenzi et Shannon sur le renforcement mutuel de la paix et de la démocratie[26].

On peut discerner et encourager l’ordre dans l’anarchie. C’est la présomption que tout État est un ennemi potentiel, et non l’anarchie en elle-même, qui sous-tend le dilemme de la sécurité de Hobbes. Un ordre où interviennent la coopération et la réciprocité et qui correspond généralement aux préceptes de base du comportement moral exige moins une transformation morale de l’humanité qu’une structuration adéquate des relations afin d’orienter l’intérêt égoïste vers les retombées mutuelles.

Bien entendu, ce ne sont pas tous les États qui font partie de cet ordre. Ceux qui ne sont pas unis par des liens communs comme la démocratie, l’interdépendance économique et les organisations internationales ont une base beaucoup plus faible pour favoriser la coopération. L’Afghanistan, sous le régime des talibans, a servi de refuge à des terroristes d’Al-Qaïda. Où les liens de Kant sont encore faibles, le dilemme de Hobbes demeure ; tel est le résultat lorsqu’un État, ou les deux, se retrouve tout à fait à l’extérieur de cet ordre. La puissance et la dissuasion dominent leurs relations. Il faut alors trouver le moyen de surmonter l’anarchie des relations avec des pays comme l’Irak ou la Corée du Nord, à l’instar de ce qui s’est produit avec la Libye. Les deux États en question peuvent essayer d’entretenir une relation plus stable, non sans embûches, comme dans le cas des relations entres les États-Unis et la Chine. D’un autre côté, il est possible qu’une prédiction qui se révèle non fondée jusqu’à présent, comme celle de Huntington concernant le choc entre l’Islam et l’Occident, devienne une réalité si nous y croyons assez fort et si nous utilisons la force militaire de façon imprudente.

En cette ère moderne, les États-Unis jouissent d’une grande puissance. L’hégémonie de ce pays est à la fois un fardeau et une source de retombées et de tentations. Cet État ne se comporte pas toujours comme un État kantien. Avec un budget militaire aussi imposant que la somme des budgets militaires des 20 pays qui le suivent dans la liste de ceux qui dépensent le plus dans ce domaine, les États-Unis ont tendance à s’appuyer sur une force armée que l’argent et la haute technologie ont contribué à créer. Cependant, nos résultats démontrent que l’importance de l’hégémonie dans l’établissement d’une paix mondiale a été généralement exagérée. En tout cas, elle ne durera pas indéfiniment. Le fait de s’appuyer de façon unilatérale sur les instruments militaires constitue le meilleur moyen d’inciter subtilement d’autres États, et pas uniquement les États non démocratiques, à faire contre-poids aux États-Unis. L’approche kantienne n’écarte pas l’importance de la puissance militaire, mais elle met en évidence ses lacunes. Elle recommande la promotion de la démocratie, mais non son imposition par la force – sauf en réponse à une agression évidente, l’intensification des relations commerciales internationales et l’élargissement du réseau multilatéral d’organisations internationales. Ces prescriptions relèvent moins de la puissance militaire que du soft power, de la justesse de nos efforts et de nos convictions à l’effet que nous agissons selon des principes légitimes et dans le respect des règles internationales. Cette démarche servira les intérêts des États-Unis et ceux des autres États et populations.

Toutes les bonnes choses ne vont pas nécessairement de pair. Les libertés démocratiques peuvent être minées, les inégalités du capitalisme peuvent se répandre partout, une autorité mondiale pourrait devenir un Léviathan, la paix ne signifie pas toujours la justice. Néanmoins, les prémisses d’une paix mondiale relèvent davantage des libertés structurées que de la force. La conception des relations internationales de Kant, qui se veut une solution de rechange aux perspectives classiques et qui s’est partiellement avérée réelle, parle d’un comportement certes guidé par l’intérêt égoïste mais sensible aux intérêts d’autrui. Nous ne sommes pas condamnés à choisir éternellement entre représailles et cycles de violence sans fin. Nous avons la possibilité de découvrir des modèles constructifs de comportement et d’agir en conséquence. Même après le 11 septembre, dans un monde où la guerre et le terrorisme ne sont que trop fréquents, il y a place à l’optimisme.

[Traduit de l’anglais]

Parties annexes

Notes biographiques

John R. Oneal

Professeur au Département de science politique de l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa en Alabama.

Bruce Russett

Professeur au Département de science politique de l’Université Yale à New Haven au Connecticut.

Notes

-

[1]

John R. Oneal, Bruce Russett et Michael L. Berbaum, « Causes of Peace. Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885-1992 », International Studies Quarterly, vol. 47, no 3, 2003, pp. 371-393 ; Bruce Russett et John R. Oneal, Triangulating Peace. Democracy, Interdependence, and International Organizations, New York, W.W. Norton & Company, 2001.

-

[2]

Benjamin Most et Harvey Starr, Inquiry, Logic, and International Politics, Columbia, University of South Carolina Press, 1989 ; David Kinsella et Bruce Russett, « Conflict Emergence and Escalation in Interactive International Dyads », Journal of Politics, vol. 64, no 4, 2002, pp.1045-1068.

-

[3]

Voir pour une critique de ces arguments, Sebastian Rosato, « The Flawed Logic of Democratic Peace Theory », American Political Science Review, vol. 97, no 4, 2003, pp. 585-602 et pour une défense de la logique, Dina Zinnes, « Constructing Political Logic. The Democratic Peace Puzzle », Journal of Conflict Resolution, vol. 48, no 3, 2004, pp. xxx-xx.

-

[4]

Afin d’étayer l’analyse précédente, nous utilisons la version 3 de l’ensemble de données sur l’expansion des marchés et le pib recueillies par Kristian Gleditsch, avec quelques minimes révisions.

-

[5]

Les données relatives aux oig proviennent de Correlates of War 2 International Governmental Organizations Data Version 2.0 collectées par John Pevehouse, Timothy Nordstrom et Kevin Wanrke. Cet ensemble rehausse celui que nous avons utilisé antérieurement pour les années 1965 à 1991 et étend son domaine jusqu’en 2001.

-

[6]

Nathaniel Beck, Jonathan N. Katz et Richard Tucker, « Beyond Ordinary Logic. Taking Time Seriously in Binary-Time-Series-Cross-Section Models », American Journal of Political Science, vol. 42, no 4, 1998, pp. 1260-1288 ; John R. Oneal et Bruce Russett, « Modeling Conflict While Studying Dynamics. A Response to Nathaniel Beck », dans Gerald Schneider, Katherine Barbieri et Nils Petter Gleditsch (dir.), Globalization and Armed Conflict, Lanham, Rowman and Littlefield, 2003.

-

[7]

Arvid Raknerud et Håvard Hegre, « The Hazard of War. Reassessing the Evidence for the Democratic Peace », Journal of Peace Research, vol. 34, no 4, 1997, pp. 385-404.

-

[8]

Le faible rapport commerce/pib est cependant significatif à 0,03 (test unilatéral) si la donnée du nombre de membres communs dans les organisations internationales n’est pas incluse dans les données de départ.

-

[9]

N. Beck, J.N. Katz et R. Tucker, art. cit.

-

[10]

Par exemple, le General Estimating Equation (gee), qui prend en compte le first-order autoregression (ari), fournit des estimations objectives des coefficients et, grâce à des erreurs-types solides, donne des estimations des fluctuations des coefficients qui sont cohérentes, même si les correspondances entre les erreurs sont mal identifiées ; Christopher J.W. Zorn, « Generalized Estimating Equation Models for Correlated Data. A Review with Applications », American Political Science Review, vol. 45, no 2, 2001, pp. 470-490. Le gee, qui a l’effet d’un processus ari, se penche spécifiquement sur le manque d’indépendance relevé dans le temps. Toutefois, à des moments spécifiques dans le temps, les erreurs dans les prévisions risquent de correspondre entre les dyades. Pour résoudre ce problème, Heagerty, Ward et Gleditsch suggèrent une correction pour les correspondances spatiales qui apparaissent du fait que les expériences des dyades à un moment donné ne sont pas indépendantes. Un conflit interétatique peut être contagieux. L’essentiel de leur approche est simple dans la mesure où, au lieu d’avoir recours à des dyades pour produire des erreurs-types robustes, l’estimateur wsev utilise des tranches de temps. Lorsque ces tranches englobent plus d’une année, on procède aussi à un ajustement pour les autocorrélations. Ainsi, cet estimateur répond à la fois aux dimensions spatiales et temporelles de la dépendance. Patrick Heagerty, Michael D. Ward et Kristian S. Gleditsch, « Windows of Opportunity. Window Subseries Empirical Variance Estimator in International Relations », Political Analysis, vol. 10, no 2, 2002, pp. 3-4-317.

-

[11]

Le fait de contrôler l’élément des conflits antérieurs nous permet de croire que nous identifions des relations causales ; ainsi, la forte association entre nos mesures des oig et la paix, dans les analyses gee et wsev, indique peut-être que le nombre de membres communs à des organisations internationales n’est qu’une simple correspondance avec la paix, et non l’une de ses causes. Il est possible que des conflits antérieurs augmentent l’incidence des conflits actuels, tout en diminuant le nombre de membres communs des États à des organisations internationales. En outre, une analyse plus fine (merci à Jon Pevehouse pour cette remarque) démontre que des États isolés sur le plan diplomatique qui ont peu ou pas de membres communs, ainsi que les États qui en partagent plusieurs, s’engagent rarement dans un conflit. Le problème semble se situer avec les pays dont le nombre de membres se situe entre les deux extrêmes.

-

[12]

Ces résultats sont très semblables à ceux résumés par Bennett et Stam, en tenant compte du fait qu’ils n’ont pas analysé l’effet des oig ; Scott Bennett et Allan C. Stam, The Behavioral Origins of War, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004.

-

[13]

Bruce Russett et John R. Oneal, Triangulating Peace. Democracy, Interdependence, and International Organizations, New York, W.W. Norton & Company, 2001, pp. 173-174.

-

[14]

Robert Gilpin, War and Change in World Politics, New York, Cambridge University Press, 1981.

-

[15]

Abramo F.K. Organski et Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago, University of Chicago Press, 1980 ; Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, Allan C. Stamiii, Mark Abdollahian, Carole Alsharabati, Brian Efird et Abramo F.K. Organski, Power Transitions. Strategies for the 21st Century, New York, Chatham House, 2000.

-

[16]

Bruce Russett, « The Mysterious Decline of American Hegemony, or, Is Mark Twain Really Dead ? », International Organization, vol. 32, no 2, 1985, pp. 207-231 ; John R. Oneal, « Measuring the Material Base of the East-West Balance of Power », International Interactions, vol. 15, no 2, 1989, pp. 177-196.

-

[17]

Douglas Lemke et William Reed, « Regime Types and Status Quo Evaluations. Power Transition Theory and the Democratic Peace », International Interactions, vol. 22, no 2, 1996, pp.143-164.

-

[18]

Joanne Gowa, Ballots and Bullets, Princeton, Princeton University Press, 1999 ; S. Rosato, op. cit., pp. 585-602.

-

[19]

Samuel P.Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon and Schuster, 1996.

-

[20]

Il est possible que les caractéristiques de différentes civilisations, à défaut d’avoir un effet direct sur l’incidence de la violence entre États, puissent influencer les institutions politiques, les pratiques économiques et les arrangements sécuritaires dont nous avons fait état dans notre discussion sur les théories kantienne et réaliste. Ainsi, l’influence de la culture peut être indirecte et se manifester par ces canaux intermédiaires. Les similitudes et différences entre civilisations aident à prévoir les jeux d’alliances, mais elles ne sont pas très utiles à la compréhension des institutions politiques des États, de leur nombre de membres dans les organisations internationales, ou de leurs relations commerciales, comme nous l’avons démontré ailleurs ; Bruce Russett et John R. Oneal, op. cit., ch. 7. Il n’y a donc aucune raison de croire que les civilisations ont une influence directe considérable sur l’incidence des conflits lorsque l’on considère ces variables.

-

[21]

Bruce Russett et John R. Oneal, op. cit. ; J.R. Oneal, B. Russett et M.L. Berbaum, op cit.

-

[22]

Jon Pevehouse, Democracy from Above? Regional Organizations and Democratization, New York, Cambridge University Press, 2004.

-

[23]

Nathan Jensen, « Democratic Governance and Multinational Corporations. Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment », International Organization, vol. 57, no 3, 2003, pp. 587-616.

-

[24]

Erik Gartzke et Quan Li, « War, Peace, and the Invisible Hand. Positive Political Externalities of Economic Globalization », International Studies Quarterly, vol. 47, no 4, 2003, pp. 561-586.

-

[25]

Rafael Reuveny et Quan Li, « The Joint Democracy-Dyadic Conflict Nexus. A Simultaneous Equations Model », International Studies Quarterly, vol. 47, no 3, 2003, pp. 325-346.

-

[26]

Kelly Kadera, Mark Crescenzi et Megan Shannon, « Democratic Survival, Peace, and War in the International System », American Journal of Political Science, vol. 47, no 2, 2003, pp. 234-247.

Liste des tableaux

Tableau 1

Modèles du déclenchement de conflits militarisés interétatiques, de conflits fatals et de guerres (1885-2001)

p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des contrôles statistiques (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin d’épargner l’espace. Ils sont tous, à quelques exceptions près, très significatifs.

Tableau 2

Probabilités annuelles de déclenchement d’un conflit militarisé fatal pour les années 1885-2001 et la période post guerre froide

Tableau 3

Effet de la puissance de l’État hégémonique et de la satisfaction des États envers le statu quo, 1885-2001

* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des variables kantienne et réaliste, ainsi que le contrôle statistique (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin de simplifier le tableau. Les résultats pour ces variables sont semblables à ceux de la 2e colonne du tableau 1.

Tableau 4

Effet du choc des civilisations sur le déclenchement des conflits militaires fatals entre États, 1950-2001

* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001 (tests bilatéraux). Les coefficients estimés des variables kantienne et réaliste, ainsi que le contrôle statistique (le spline des années de paix et le nombre d’États dans le système international) ne sont pas rapportés afin de simplifier le tableau. Les résultats pour ces variables sont semblables à ceux de la 2e colonne du tableau 1.