Résumés

Résumé

L’auteur tente, à partir d’un corpus d’affichage plurilingue à l’Île Maurice, de réfléchir à la façon dont les langues sont catégorisées et spectacularisées, affirmées, selon des modalités différentes, ces modalités faisant partie de la façon dont est organisée la socialité. Il réfléchit également à partir de là, à la façon dont s’est imposée la notion dominante de langue (stable, décontextualisée, homogène), et en conclut que les scientifiques et les linguistes sont des acteurs sociaux comme les autres, ce qui leur confère des fonctions bien plus modestes que ce qu’on a l’habitude de leur attribuer. Enfin, il postule que ce qui est constitutif des langues, ce n’est ni leur matérialité, ni leur structure, mais la croyance dans leur existence, ancrée dans le besoin qu’elles existent.

Abstract

Basing himself on a plurilingual corpus of posters in Mauritius, the author tries to show how languages are categorised, brought to existence in different ways, these various ways contributing to social structure and organization. This is the occasion to examine how the dominant conception of a “language” (stable, decontextualised, homogeneous) came about, and this leads to the contention that linguists and scientists are social agents like any other, giving them social functions that are substantially less prestigious than what is usually the case. The author argues that what is the core of a language is neither its materiality nor its structure, but the simple belief in its existence, motivated by the need for it to exist.

Corps de l’article

Introduction : la situation sociolinguistique de l’Île Maurice

Cet article devrait commencer par un tableau de la situation sociolinguistique de l’Île Maurice. Brosser un tel portrait serait contradictoire avec le projet de cette réflexion, qui se pose justement la question de comment appréhender, et donc pourquoi on le fait, des situations linguistiques et des « langues »[1] . On conclura donc ce texte par un tableau sociolinguistique de l’Île Maurice, et le lecteur pressé pourra commencer par cette partie.

1. « De toutes façons, la Canebière, c’est bourré de fast-foods » : quelques postures pertinentes ici

L’affirmation (attestée) ci-dessus a été proférée par un Québécois francophone, irrité, à la fin d’une discussion à bâtons rompus qui a lieu à Marseille, sur la place des langues en France, et elle est dite sur le ton de l’argument-massue, qui tue à coup sûr. En contexte, on comprend que ce n’est pas tant la présence d’un fast-food qui est stigmatisée que l’omniprésence de l’affichage de grandes enseignes à consonance anglaise sur la Canebière. Cette affirmation pourrait permettre de résumer en quelque sorte quelques éléments saillants de la perspective adoptée ici.

1.1. La contextualité[2]

Il s’agit de partir d’un point de vue selon lequel une « langue » n’est pas réductible, comme l’idéologie commune et l’idéologie commune « scientifique » linguistique, convergentes sur ce point chez un certain nombre de linguistes, veulent nous le faire croire, à ses manifestations matérielles, orales ou écrites. Ceci tout simplement parce que les langues sont des institutions sociales, et que la place faite à ces manifestations partiellement matérielles, la façon de les percevoir, de les intégrer / associer à d’autres institutions sociales est au moins aussi importante, souvent plus, que les simples traces matérielles elles-mêmes, puisque, l’histoire l’a montré tant de fois, les mêmes traces matérielles peuvent être configurées en langues différentes selon les besoins politiques du moment (hindi / urdu, serbo-croate, etc.). C’est ce qu’exprime ici ce Québécois, en contextualisant sa remarque à la Canebière, présentée comme le coeur de Marseille, et voulant donc dire : « Vous êtes anglicisés à coeur, et c’est une honte, vous avez perdu votre âme ». Lorsque j’écris cela, il y a évidemment une contextualisation plus large encore, notamment historique, sur laquelle je compte implicitement pour rendre mon texte intelligible : l’histoire du Canada et de la France par exemple, la connaissance de la situation linguistique de la France et du Canada, l’idée que certains ensembles de pratiques linguistiques sont généralement rassemblées dans des entités que l’on appelle « anglais », « français », même si elles partagent un certain nombre d’éléments connaissant la variation et l’instabilité, etc.

Or la contextualité des langues, selon les théories linguistiques, est diversement acceptée et traitée, et il convient de s’interroger sur la genèse de ce curieux refus, car nous en aurons besoin plus loin.

La France s’est construite autour de sa langue (Lodge, 1993), depuis l’époque monarchiste, et cela n’a fait que s’accroître depuis l’ère révolutionnaire, Bernard Cerquiglini (2003) défendant l’idée que la référence à la langue a remplacé, chez les révolutionnaires, la référence divine de la monarchie pour fonder la république. Si la langue remplace dieu, il faut la rendre le plus possible proche de l’absolu, donc combattre toute forme de relativité, de contextualité, d’instabilité, de non-immanence, d’hétérogénéité, peut-être d’ailleurs parce qu’il s’agit de remplacer un dieu judéo-chrétien, unique, et non un panthéon pluraliste. Lorsque le français va être standardisé (rappelons que le « standard », c’est d’abord l’étendard qui marque l’identité puis la référence à une norme unique industrielle à l’origine, qui rend les objets standardisés fonctionnellement interchangeables), il va l’être de manière radicale : on va pourchasser tout ce qui en faisait une langue « naturelle », en visant, à défaut d’un idéal divin inatteignable, en somme, l’idéal rationnel des langues artificielles : stabilité, régularité, homogénéité, décontextualité. Demeurait un élément de contextualité logiquement inamovible, l’identité nationale, puisque le français standard a été fait pour marquer cela. On va donc faire ce qui est humainement possible : vider au maximum le français standard de toute référence à toute autre identité (régionale, sociale, etc.), si bien que la référence nationale va en devenir quasi-invisible, puisque unique et constante.

Ce rapport à la langue s’est exporté, car la France compte parmi les pays que l’on peut considérer comme ayant été parmi les leaders dans le domaine intellectuel international, et a fortement contribué à modeler la linguistique lorsqu’elle a prétendu se constituer comme science à l’image des sciences dures, à partir d’une conception très marquée par celle qu’avaient la France et l’Europe des langues, à savoir donc, marquée par une fascination pour l’unilinguisme, la standardisation poussée prise implicitement comme modèle de toutes les langues. Ce n’est sans doute pas complètement par hasard que, lorsqu’il recherche une façon de construire une conception de la langue que l’on va pouvoir prétendre décrire de manière « scientifique », ce terme étant réduit à l’objectivation, N. Chomsky (1969) va se référer à la « linguistique cartésienne », celle qui permet de construire des langues avec le minimum de contextualité[3], celle que l’on va pouvoir prétendre prélever n’importe où, peu importe puisqu’elle est homogène, et analyser ensuite, coupée de tout contexte, locuteur, etc. Cette vision dominante de la langue, et l’on voit sur quelles collusions science–politique elle est fondée, quand elle aura été théorisée par F. de Saussure (CLG, 1972) et A. Martinet (1960) par exemple, radicalisée par L. Hjelmslev (1953), va être considérée comme une évidence que l’on n’a plus à discuter. Rares sont ceux qui vont oser le faire avant W. Labov (1976) tant le dogme est puissant, et encore le fera-t-il de manière assez timide et marginale.

Dans cette réflexion, on partira de l’idée complémentaire : si une partie d’une langue peut en effet utilement être standardisée, homogénéisée, stabilisée, décontextualisée, transformée le plus possible en macro-signe d’une seule identité qui en devient invisible à force d’être unique, cela ne fait pour autant pas disparaître toutes les autres formes de la même langue (celles qui sont moins, ou pas du tout, standardisées, homogénéisées, qui continuent à fonctionner de manière très contextualisée), et les autres langues, qui peuvent exister sans standardisation. Pour dire les choses autrement : considérer que seules les « langues » décontextualisées, homogénéisées, stabilisées sont des « langues » relève d’un choix. Ce choix s’est souvent imposé politiquement, et on peut en comprendre les raisons, mais on peut se demander pourquoi la linguistique, justement au moment où elle se prétendait science, l’a entérinée comme dogme dominant, car il n’y a aucune raison « scientifique » imposant de réduire les langues vivantes à des langues mortes pour les décrire. Ou alors c’est le projet de description sous-jacent qu’il faut interroger.

1.2. Les milieux socio-linguistiques : une approche écolinguistique[4] radicale

On a longtemps construit la sociolinguistique sur la fausse évidence telles les expressions « language in society », « la langue en contexte social », qui semble faire de la langue un sous-ensemble du social. Si l’on part d’observables historiques comme les Serments de Strasbourg, la Révolution française, la naissance des États-Unis d’Amérique, ou plus proche de nous, la genèse des créoles ou celles des pays néo-indépendants, et si l’on ne réduit pas les langues à leur matérialité, on a pourtant un nombre important d’arguments pour défendre l’idée que, si la dimension sociale ne peut évidemment pas être réduite au seul paramètre linguistique, celle-ci peut contribuer, diversement selon les sociétés et époques, à l’organisation du tissu social, et se trouve en tout cas souvent présente lors de leur fondation même, sans doute parce que la dimension linguistique est un moyen performant de structurer la communication, de la faciliter ici, de la rendre malaisée là, de poser des frontières en somme. Le caractère fondateur de la dimension linguistique participe fortement de son invisibilité : lorsqu’une société est fondée grâce à la mise en oeuvre d’une certaine conception de la « langue », ses ressortissants, qui (se) sont eux-mêmes constitués grâce à ce milieu, qui en sont (t)issus, ont du mal à imaginer d’autres milieux socio-linguistiques, où pourraient prévaloir d’autres types de relations entre social et linguistique, en supposant, justement, que l’on puisse les séparer, et qu’il y ait quelque intérêt à le faire, question posée à la fin de cette contribution.

De même que cette dimension fondatrice des langues face aux sociétés les rend invisibles, la conception qu’on a choisie pour les imaginer afin de faire émerger la linguistique en est devenue invisible et peu discutée.

Cette approche se veut radicalement écolinguistique, dans le sens où l’on peut penser que les langues et les sociétés (et les sciences) se modèlent mutuellement, en constituant un milieu ambiant l’un pour l’autre, en se co-configurant, comme la main polit, use le manche de l’outil, et l’outil rend la main calleuse, la modèle même parfois.

1.3. Les « représentactions », imaginaires et actes

En somme, l’ensemble de ces idées repose sur le fait que les représentations, loin de n’être que des imaginaires abstraits, sont des instruments. Déjà, on ne se représente que ce dont on a besoin pour vivre et la forme de ces représentations est sans doute partiellement liée à leurs fonctions. Ainsi, lorsque la linguistique a voulu exister comme science, comme les sciences dures, elle n’a pu le faire qu’en imposant l’idée que les langues étaient détachables de tout contexte, ce qui permettait de prétendre les objectiver, en quoi il y a collusion d’intérêts entre la « science » linguistique et la constitution des états-nations, qui se construisaient eux-mêmes en se co-configurant avec des langues, et avaient besoin de linguistes prêts à affirmer que les langues sont d’abord des « systèmes » détachables du contexte, constituant ainsi un trépied[5] solide (linguiste – langue – état), solidaire et virtuel, l’un nourrissant l’autre, au prix de la diversité linguistique, culturelle et épistémologique cependant.

On comprend donc que, dans cette approche, les représentations jouent un rôle central : même si la Canebière était pavée de fast-foods, pour faire une hyperbole et donner dans le stéréotype de l’exagération marseillaise, cela ne prouverait pas nécessairement grand-chose : Notre Dame était bien tapissée de drapeaux étrangers, et au lieu d’affaiblir la grandeur de la France, cela était considéré au contraire comme une preuve de sa grandeur, puisque ces drapeaux, lorsqu’on sait qu’ils avaient été pris à l’ennemi, étaient en quelque sorte considérés comme la preuve de la force militaire de la France en Europe. De même, il ne suffit pas d’élaborer des dictionnaires, des grammaires des langues nationales, il faut imposer la représentation selon laquelle il s’agit de l’état achevé d’une langue, d’un état prestigieux, vecteur de mobilité sociale.

Cela permet sans doute de sortir d’un débat oiseux sur la place à accorder aux représentations face aux actes, entretenu notamment par les linguistiques « objectivistes », qui contribuent à entretenir le mythe de l’existence de la langue standard « en-soi », décontextualisée, et qui sont extrêmement gênées par la fortune de cette notion depuis S. Moscovici (1961), puisqu’elle vient recontextualiser les langues (si on se les représente, c’est qu’elles n’existent pas qu’en soi). Il peut ne pas y avoir de différence entre « représentations » et « actes », d’où le jeu de mots « représentactions ». En effet, dès les débuts de la réflexion sur les représentations, il est clair que celles-ci entretiennent une relation complexe avec les actes : il y a, bien sûr, les représentations qui sont contradictoires par rapport aux actes. Les représentations peuvent donc se « juxtaposer[6] » aux actes, en y étant conformes, être contradictoires, mais peuvent constituer, néanmoins, et aussi, et toujours, des actes, ne serait-ce que de catégorisation et de repérage, qui favorise l’action.

Ces représentations peuvent demeurer sous la forme de représentations symboliques pour soi, « cognitives », mais peuvent se matérialiser partiellement sous la forme d’images, d’affiches, d’écrits publics, pour soi et les autres, et c’est ce que je me propose d’étudier ici. Bien entendu, il ne pourra s’agir de se focaliser uniquement sur la dimension matérielle de ces images, mais de considérer que les représentations matérielles sont des invitations à interpréter, des sollicitations à entrer sur le marché des valeurs, à négocier, à échanger les valeurs conférées à ces représentations. L’instabilité de ces représentations, entre encodages et décodages en est un atout puisqu’elle permet le débat (Figure 1 et Figure 2), ou de tenter d’imposer des visions (les billets de banque et le timbre, Figure 3), sur ce qu’est une société, sur le tissu même dont elle est faite.

2. Les langues et les murs

2.1. Une représentation à visée utilitaire et empirique : l’affiche du congélateur (Figure 1)

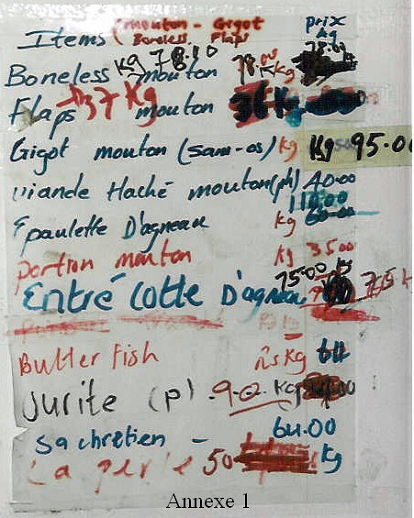

Le premier élément de corpus que je voudrais analyser (l’ordre d’analyse se justifiera de lui-même par la suite) est celui que j’appelle « l’affiche du congélateur ». C’est une affiche qui se trouve au-dessus d’un congélateur, dans la « boutique » (magasin polyvalent à dominante épicerie) d’un village côtier mauricien à activité économique liée à la pêche dans le lagon et à l’accueil touristique. Il décrit le contenu d’un congélateur, avec les prix, et a un statut mixte et conjoint de texte outil de travail (Borzeix et Fraenkel, 2001) et d’affiche à la disposition du public, puisque cette affiche est au-dessus d’un congélateur accessible aux clients. La présentation générale de l’affiche, son graphisme indiquent qu’il s’agit probablement d’un écrit informel.

Figure 1

« Affiche du congélateur »

Il permet d’entrer dans le « milieu socio-linguistique » mauricien sans a priori, sans idée préconçue de ce qui constitue des « langues » dans cette situation sociolinguistique, si l’on accepte de donner à « milieu socio-linguistique » le sens suivant : ensemble de moyens de communication au sens large (incluant les fonctions identitaires) à modalité audio-orale et écrite, et à double articulation, et ensemble de représentations de ces moyens (notamment les représentations qui les constituent en moyens, tendus vers des fins, justement).

Un touriste virtuel, probablement bilingue français-anglais[7], très plausible dans les lieux, remarquera sans doute des termes assez faciles à assigner au moins à une identité linguistique monovalente, des termes bi-valents, mais peut-être plurivalents, des termes qui, pour lui, sont avalents (unités qui ne sont référables à aucune entité « langue » de son répertoire). En voici une proposition de répartition (Tableau 1) (mais cette répartition est évidemment dépendante de la culture du touriste en question).

Le Tableau 1 présente 2 hypothèses. Entre crochets, il s’agit de l’hypothèse peu réaliste de l’identité assignée aux mots par un bilingue qui ne tient pas compte de la typographie, de la mise en page et du contexte linguistique immédiat. Sans crochets, de la prise en compte de ces paramètres selon l’hypothèse plus réaliste de l’intégration de ces facteurs. La colonne de droite indique comment un locuteur mauricien scolarisé pourrait percevoir ces observables.

La représentation qu’a ce touriste virtuel lui permet de comprendre en gros de quoi il s’agit : le congélateur contient des produits divers, viandes et poisson. Il peut être pris de peur, en croyant comprendre que le congélateur contient des morceaux humains (« chrétien » - l’église se trouve en face de la « boutique »), ou voir sa cupidité attisée par le terme « perle », mais sinon, il peut en gros comprendre de quoi il s’agit, et reconstituer un certain nombre de choses avec précision, en faisant appel à sa / ses compétences monolingue / bilingue. La fonction de communication est donc assez bien assurée.

Tableau 1

Analyse de l’ « affiche du congélateur »

Ce n’est évidemment pas aussi simple que cela : il faut ajouter un certain nombre de complexifications :

⇒ |

Difficulté de découpage morphématique pour « Boneless » (+) « mouton », « Flaps » (+) « Mouton » et « Butter » (+) « Fish », « sa » (+) « chrétien » (où passent les frontières morphématiques ?), la disposition verticale des éléments du premier cas laissant planer encore plus le doute. |

⇒ |

Quant à « Rs », le touriste comprend vite qu’il s’agit de l’abréviation de « Rupees », éventuellement de « Roupies », mais à sa descente d’avion, cela peut encore le surprendre (d’autant qu’on voit parfois « Re »). |

⇒ |

Sa chrétien : exemple intéressant, puisqu’il s’agit de l’écriture, avec les ressources graphiques du français, d’un mot apparemment perçu comme uniquement créole (sinon, l’orthographe « sacréchien » aurait pu se présenter). |

⇒ |

« jurite » : exemple analogue plus complexe : résultat d’une double transformation : cr. « zourite » [zuRit] est hypercorrigé en fr. « jourite », mais graphié « jurite » avec une correspondante signe graphique–son qui correspond plus aux habitudes de l’anglais qu’à celles du français. |

Bien entendu, dans une approche de ce type, les complexifications sont à géométrie variable, selon le profil de celui qui observe une situation, et fait des hypothèses sur le milieu socio-linguistique dans laquelle il se trouve. Notamment, lorsque, bien qu’il reconnaisse des signifiants, il n’est pas sûr d’en comprendre les signifiés : « épaulettes », le mystérieux « chrétien », qui voisine avec le / la « jurite » ?

De cette interrogation naît une hypothèse : pour le touriste, et mis à part ses autres attributs probables de touriste il se doute que, du point de vue de quelqu’un qui décode sans mal cette affiche (et sauf si elle a été volontairement cryptée), lui-même ne peut être perçu que comme étant socialement « extérieur ». Le contenu de l’affiche, outre des informations « factuelles », lui fournit un repère qui lui permet de se poser la question de son extranéité. Il s’agit donc d’une information à caractère identitaire, du point de vue de l’identité qui lui sera probablement assignée par un éventuel interlocuteur qui aurait, lui, une position différente face à cette affiche. Quant à l’auteur de l’affiche, il serait lu comme mauricien trilingue moyennement compétent en français–anglais (voir le traitement de « sa chrétien » et de « jurite » ci-dessus).

Cette affiche, par son dispositif linguistique, ne fait d’effort, ni pour inclure, ni pour exclure l’étranger : elle fait l’hypothèse que celui qui la lira est mauricien trilingue (s’il sait lire, il est probablement trilingue), et il n’y a aucun codage graphique particulier pour rendre le créole distinct des autres langues, donc malaisément lisible d’un « étranger », mais, même pour un Mauricien, son décodage repose sur une certaine connivence, et sur une certaine « compétence plurilingue » : aptitude à faire fonctionner ensemble des formes qui, à d’autres moments, peuvent être catégorisées en au moins deux langues distinctes, voire trois (+ créole), voir trois et une variété régionale de français.

2.2. L’affiche « Complis » ou le double jeu assumé (Figure 2)

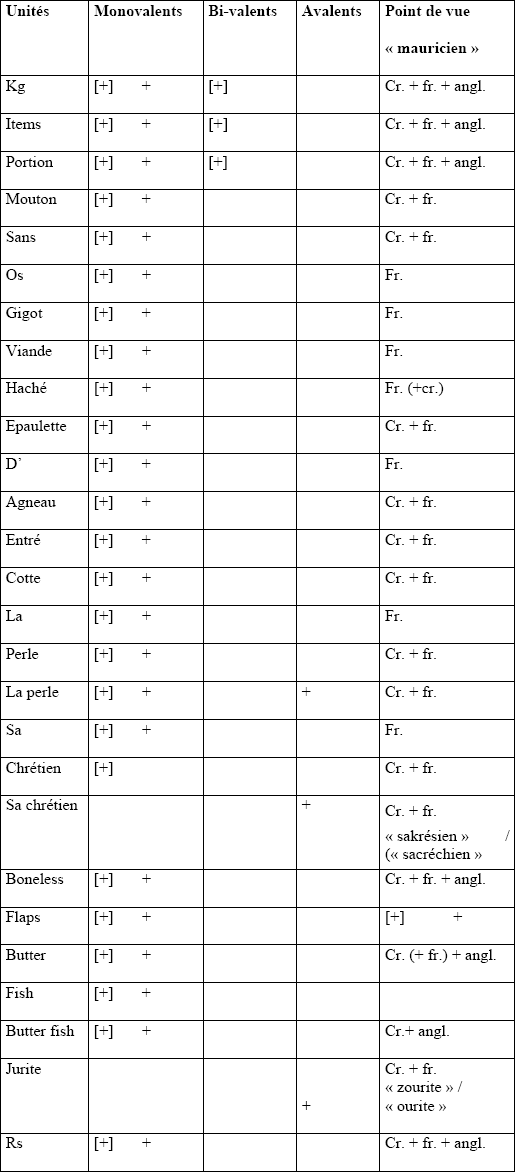

Il n’est pas utile d’analyser chaque affiche de manière aussi détaillée que la première, aussi vais-je passer assez rapidement sur l’affiche « Complis », en commençant par l’analyser comme écrit « formel », comme le suggère la qualité graphique de cet écrit, sa fonction publicitaire, son emplacement (au coeur de la capitale, dans un quartier commerçant) (Tableau 2).

Tableau 2

Analyse de l’affiche « Complis »

Figure 2

Affiche « Complis »

Cette fois, qu’en pense notre touriste virtuel, en promenade dans la capitale ? Qu’il est probablement en présence d’au moins une langue qu’il ne connaît pas, compte tenu du nombre de croix dans la colonne « Avalent », et de la typographie (italiques) particulière qui caractérise ces termes et seulement eux. S’il a lu quelques brochures touristiques, ou s’il a passé quelques jours dans l’île, il peut déjà faire l’hypothèse que les éléments avalents correspondent à ce que l’on appelle « créole ». Du point de vue du milieu socio-linguistique, cela lui permet d’imaginer plus nettement une organisation plausible de l’affiche : un slogan publicitaire en créole (« Ici ou pou gagne ou… Complis »), et des mentions plus routinières soit en français soit en anglais. Le jeu typographique attire son oeil, mais probablement sans qu’il puisse aller beaucoup plus loin, sa fonctionnalité probable étant accessible plutôt à un trilingue français-anglais-créole, qui est l’archétype du locuteur mauricien scolarisé, urbain. S’il réside dans un grand hôtel du littoral, où le créole sert de langue de travail exclusive au personnel pour échanger des informations sans se faire comprendre des clients, il se sera habitué au rôle excluant de cette langue, et trouvera normal de ne pas comprendre, ce qui, par ailleurs, peut participer du plaisir du dépaysement.

« Complis » peut en effet se lire comme : fr. « complice », ou cr. [kôplis] (=fr. « complice », avec la connotation méliorative), mais le jeu de mots « translinguistique » marqué par le gras est accessible au locuteur mauricien, qui peut décoder cr. « plis » (= fr. « plus ») + « angl. / fr. « com » = fr. « communications » (France Télécom, BT.com…) : c.-à-d. fr. « plus de communications », ou, plus largement peut-être : «meilleures communications ». En anglais, l’équivalent « accomplice » n’a pas de valeur méliorative.

On a donc ici un exemple de communication fondée sur ce qui, du point de vue du touriste virtuel, est lu comme du « contact de langues », parce qu’il débarque de l’avion avec ses catégories « langues » qu’il tend à croire universelles, et qui, de l’intérieur, est peut-être simplement « de la langue », sans plus de détermination. Bien entendu, le locuteur mauricien, scolarisé, n’est pas dépourvu de ces catégories, mais, selon le contexte, il les active ou non, comme on l’a vu.

Peut-on faire l’hypothèse que le publicitaire utilise la dimension linguistique pour faire de « Complis » une sorte de creuset syncrétique où se rencontrent les trois principales langues de l’Île Maurice, où se combinent les images de prestige du français, de professionnalisme de l’anglais et la séduction-complicité du créole ? Cette affiche peut en effet se lire comme un jeu d’oscillation synthèse-analyse : des langues présentées comme séparées sont présentes sur l’affiche dans leur rôle plus traditionnel (sauf le créole qui au lieu de se trouver « en bas », se trouve « en haut » de l’affiche, en situation de diglossie inversée), et elles deviennent « une », grâce à « Complis », avec un jeu évident sur le sens de « complice » bien entendu. Cette affiche peut se lire, selon la position socio-linguistique, politique du lecteur, comme faite de trois langues bien distinctes, ou comportant, en plus, un ou plusieurs éléments dont l’identité est indécidable, instable, cette indécidabilité ou instabilité étant présentée comme ni indésirable ni involontaire, mais bel et bien délibérée et fonctionnelle, et assumée par le concepteur de cette affiche, juché résolument à califourchon sur les frontières, à la fois des langues et des significations de « langue » : « langue » particulière, identifiée (« le français », « le russe »), ou « de la langue », matériau librement mobilisable.

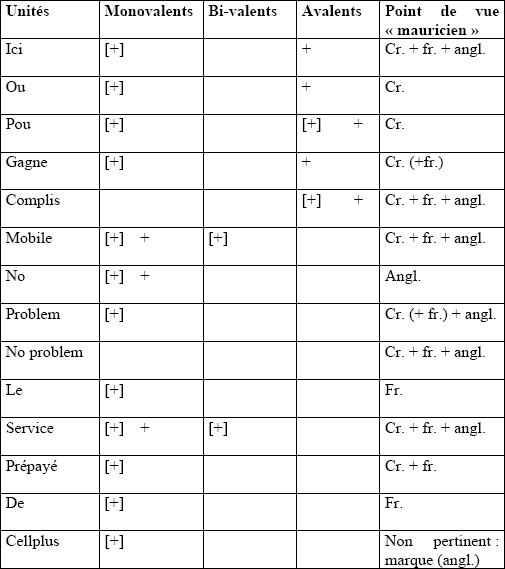

2.3. « Proteze ou baba » et billets de banque : deux états successifs (Figure 3)

Je ne ferai qu’un bref commentaire de ces documents. Il s’agit d’abord d’un timbre dont l’existence a été fugace, sans doute parce qu’elle représentait une vision de l’Île Maurice difficile à assumer dans les années quatre-vingts. On peut y percevoir une représentation possible des « langues » construite par l’État lorsqu’il pense qu’il est important de communiquer efficacement : le créole (comme pour le publicitaire de Complis « Proteze ou baba » = fr. « Protégez votre enfant ») sert de langue phatique, le français informe (noms de maladies), et l’anglais[8] institue (nom du pays, indication de la justification officielle de ce timbre).

Figure 3

Billets de banque et timbre-poste « Proteze ou baba »

On voit, par contraste, un exemple de billet de banque mauricien, sur lequel figure la représentation officielle et traditionnelle du milieu socio-linguistique mauricien : anglais, hindi et ourdu, soit trois parmi les langues les moins parlées de l’île (même si l’anglais est lu et écrit). Ces billets de banque traduisent bien la difficulté éprouvée par beaucoup de Mauriciens à admettre la situation contemporaine (prédominance du créole et du français, langues les plus parlées), ces billets de banque constituant un vestige de l’époque de la mise en place du suffrage universel, où le colonisateur britannique, lassé de la résistance de l’oligarchie des « blancs » mauriciens d’origine française qui avaient gardé la main haute sur l’économie, trouve dans le remplacement du vote censitaire par le suffrage universel masculin un moyen de bouleverser la donne politique. De cette époque date une collusion entre la partie « asiatique » de la population, majoritaire, donc favorisée par cette mesure, symbolisée par les références au hindi (implicitement, population d’origine religieuse hindouïste) et à l’ourdou (implicitement, origine musulmane) et le maître britannique (anglais). Pour les Britanniques, cela comme le choix de la roupie comme monnaie, était aussi une façon de rattacher politiquement « Mauritius », ancienne colonie française, à l’ensemble colonial indien (et donc à la détacher de la Réunion et de Madagascar, toutes proches géographiquement et encore françaises).

On remarquera que cette fois on s’arrange pour que les langues ne puissent pas être confondues : aucun doute n’est possible sur les billets de banque, le timbre utilise des graphies et orthographes qui rendent la confusion peu plausible.

3. Pour quoi faire des langues ?

L’étude des observables ci-dessus montre que ce sont autant les murs qui font les langues que l’inverse : le fait d’afficher des discours sur les murs, dans des lieux symboliques, sur les billets de banque, les timbres-poste affirme l’existence de langues, de statuts, d’identités ou permet de les construire, favorise des interactions où l’on se questionne sur ces aspects organisateurs de la vie sociale, en même temps que ceux-ci contribuent à définir les langues, les groupes, le statut des individus. Au lieu de ne trouver de langues que dans l’homogénéité, la décontextualité, la stabilité, on s’aperçoit donc qu’elles peuvent fonctionner dans l’hétérogénéité, l’instabilité, la contextualité.

La question centrale posée par ce corpus, on le voit bien, est celle de l’inextricable circularité dans laquelle les analyses ci-dessus semblent vouloir inexorablement nous enfermer et qui rend les approches « complexes » (E. Morin, 1977, 1986, 1991) si difficiles à manipuler. Si on suit ce raisonnement, nous créons les langues selon des modalités qui sont influencées par les objectifs que nous avons. Donc, non seulement les discours sont-ils contextualisés, leurs différents « constituants » trouvant du sens en situation, mais la définition même de langue est elle-même contextualisée : homogénéisante, décontextualisante, stabilisante dans certains cas, elle peut être conçue de manière exactement inverse dans d’autres. Et, qui plus est, la façon dont on conçoit les « langues » influence la façon dont on conçoit la société. En effet, si une société est un ensemble structuré d’hommes vivant ensemble, tant dans le conflit que dans la collaboration, il n’est pas très étonnant, n’en déplaise aux sociologues, que l’un des moyens de communication (au sens large : communiquer des informations, dont des statuts) parmi les plus efficaces puisse être considéré comme central à la dimension sociale, et que la façon dont on le conçoit contribue à définir les modalités de la société elle-même, et réciproquement en un cercle apparemment parfaitement vicieux.

Face à ce type de relations un peu irritantes pour celui qui essaie de les comprendre, de se les représenter, quel peut être le projet d’une « science » ? De « faire le mur », dans des domaines différents, et de manière assez analogue en définitive.

« Faire le mur » déjà, dans le sens de « reprendre sa liberté », d’une approche qui, manifestement, ne débouche sur rien ni de crédible, ni de cohérent : l’approche « scientifique » qui se prétend en position de surplomb par rapport au monde n’a manifestement pas beaucoup de cohérence, puisque, à chaque fois qu’on prétend adopter une position « méta- » par rapport au monde, on peut montrer que cette prétention de gratuité, de neutralité procure précisément à celui qui y prétend une position de pouvoir qui, loin de faire de lui un « pur » « descripteur » lui confère en fait le statut d’acteur, simplement « différent » des autres, par ses prétentions justement. « Scientifique » peut-être, mais sans des traits, tels ceux du surplomb, du détachement, de la distance et de la neutralité. Mais que reste-t-il alors du contenu de « science » ?

« Faire le mur » ensuite, lorsque cela signifie « construire le mur » : si les « langues » contribuent à construire les sociétés, si la linguistique contribue à construire les « langues », si la linguistique est action, intervention, cela pose des questions d’éthique au coeur de la linguistique, de ses théories, de ses pratiques, de sa façon de s’organiser institutionnellement. Jusqu’à présent, on a le plus souvent considéré que l’éthique était une dimension qui s’adjoignait à certaines activités scientifiques, qui gardaient par ailleurs leur autonomie et leur logique propre. L’éthique venait simplement « contrôler », par exemple les protocoles d’enquêtes, à la faveur de comités d’éthique. Il est simplement temps d’admettre que la dimension éthique mérite de participer pleinement à l’activité « scientifique » : toute conception de la « science », de la « linguistique », de la « langue » a des implications éthiques, politiques, et ces dimensions doivent donc accompagner l’activité et le débat « scientifique » de manière permanente.

Ainsi, et pour reprendre les exemples proposés ci-dessus, choisir une définition de « langue » qui la réduit aux langues standard signifie adopter le point de vue étique du touriste qui fait inexister une « langue » aux yeux de ses locuteurs, sans même s’en rendre compte, et donc sans même savoir pourquoi, la question n’étant pas de se donner les moyens de faire exister « toutes » les langues, dans une sorte de fétichisme des langues effréné, mais de ne pas faire (in)exister des langues sans y avoir réfléchi, et de le faire aussi lucidement que possible.

Il est intéressant, à cet égard de réfléchir à l’opposition « étique » / « émique » telle qu’elle est mise en oeuvre dans le cadre de la linguistique. Cela se perçoit mieux en anglais (où phonetics s’oppose parfois à phonemics) qu’en français (phonétique / phonologie) : la « phonémique » a réduit la dimension « émique » à la seule prise en compte du sens étroit (sans le marquage d’identités), alors qu’une vraie « linguistique émique » serait, en définitive, une anthropologie linguistique ou une sociolinguistique. Non pas celle qui essaie désespérément de gommer la présence de l’observateur en essayant à toute force de reconstruire le point de vue de l’acteur social « pur », mais une approche qui, assumant son geste créateur, essaie de faire participer des acteurs sociaux à cette création, le rôle du chercheur ne se bornant pas à être simplement un impossible « greffier » du réel qui n’existe pas sans observateur, mais un interactant qui, avant de donner sa réponse, essaie déjà de bien penser à sa question et à sa formulation même, en se demandant quelle en est la pertinence pour la société à laquelle il participe.

Cela entraîne toute une série de conséquences, qui ne peuvent qu’être évoquées cursivement. Abandonner la position de surplomb, c’est rendre transparents les objectifs de son activité « scientifique » à la société, en débattre avec l’ensemble des citoyens, c’est donc s’engager à les informer, malgré les difficultés à le faire ; c’est considérer que le domaine de la science consiste essentiellement à entretenir un débat autour des questions vives d’une société pour mieux informer les décideurs, sans prétendre détenir une quelconque vérité.

4. La situation sociolinguistique de l’Île Maurice revisitée

En quoi ce détour a-t-il permis de rendre compte de la situation sociolinguistique de l’Île Maurice ? Traditionnellement, dans ce genre un peu particulier qu’est le tableau sociolinguistique synthétique, le linguiste énumère le répertoire des langues selon une liste canonique (créole, français, français mauricien éventuellement, anglais, bhojpuri, autres langues), en montrant comment elles se partagent l’espace énonciatif (diglossie, en raffinant éventuellement sur le type de diglossie), en essayant d’aboutir à un tableau aussi net que possible (peu d’intersections).

L’approche pratiquée ci-dessus consiste à montrer la variation dans les catégorisations, et à essayer de comprendre la raison de cette variation, en faisant donc de la variation un facteur fonctionnel et constitutif des comportements étudiés, au lieu de tenter de réduire ceux-ci à une quelconque « norme » ou « normale », ce qui aboutit souvent à considérer ce qui n’y correspond pas et qui devient alors des « écarts », comme des anomalies dans des situations où, au contraire, ce serait la stabilité qui serait inquiétante, car l’indication de mort probable, comme dans les langues : les seules dont on peut penser qu’elles sont stables sont les mortes et les artificielles, donc celles qui n’existent plus ou pas encore.

Ces affiches montrent comment la société mauricienne s’organise pour gérer ses ressources linguistiques (et de manière bien plus radicale que la simple co-variation), en les catégorisant variablement (selon les locuteurs, les situations, les objectifs) d’abord en langues qui mettent en scène leur degré variable d’homogénéité, de stabilité, de contextualité, ou en choisissant de ne pas le faire de manière claire, selon le cas, et sans qu’on puisse dire si l’un de ces choix est plus « normal », ou plus « déviant » que les autres. L’important n’est pas d’assigner les ressources linguistiques à résidence, mais, déjà, de comprendre pourquoi il peut y en avoir de « nomades », pourquoi il peut y avoir catégorisation plus ou moins précise. Car, non seulement le choix d’une langue est important comme l’ont montré les travaux sur le code switching, mais, plus radicalement encore, le choix méta- ou épi-linguistique, pour un locuteur, ou une société, d’organiser les ressources linguistiques de manière contextualisée ou non, catégorisée ou non est un choix linguistique aussi important, car il contribue également à organiser la société.

La compréhension de la variation dans les représentations de la dimension linguistique à l’Île Maurice renseigne sur le type d’organisation sociale proposé par différentes instances de cette société, du petit épicier du littoral à l’état mauricien dans deux situations différentes, en informant sur la place réservée à la référence à des entités « langues » toutes faites, à la plasticité des « langues » entre elles, donc à celle des statuts des personnes et populations se référant ou non à ces repères.

Conclusion : Pourquoi croire dans l’existence des langues ?

Si, dans de telles situations, la pertinence de la notion de langue telle qu’elle apparaît de manière canonique dans les grammaires ou dans certaines linguistiques est variable, pourquoi alors prend-elle toute la place dans d’autres sociétés ? En dernière analyse, on peut faire l’hypothèse que, comme le pense Bernard Cerquiglini (2003) pour la France, les langues peuvent jouer le rôle de mythes religieux, puisqu’ils permettent de fonder des groupes sociaux selon des modalités différentes, autour de croyances manipulées par des objets concrets.

Ces croyances touchent d’abord la primauté accordée à l’existence matérielle[9] des langues, à leur autonomie par rapport à ce qui n’est pas de l’ordre de la « langue » (décontextualité). Découlent logiquement de ces croyances premières, si on choisit des langues décontextualisées, celles en la stabilité des langues et leur homogénéité : décontextualiser les fonctionnements linguistiques conduit en effet logiquement à en postuler la systématicité, la régularité, garante d’un meilleur fonctionnement hors contexte : puisque les utilisateurs ne s’y investissent pas, il faut que les langues soient des outils « technologiquement » élaborés, le plus évident étant de postuler leur régularité.

Viennent ensuite des croyances en leur efficacité magique pour communiquer, relier (l’une des étymologies de « religion ») ou au contraire séparer les hommes, les constituer en groupes et / ou les séparer (les Serments de Strasbourg, qui séparent deux populations, et les constituent en ensembles séparés, sur des territoires distincts), et selon quelles modalités. Comme dans toutes les opérations symboliques, magiques ou religieuses, ce n’est pas l’objet matériel qui est efficace, car l’objet matériel n’est qu’un support, un portemanteau pour des croyances qui, elles, importent bien plus, le support matériel étant un moyen de susciter, de manipuler les croyances.

On a l’impression que les langues sont donc bien des idoles, des fétiches ou « faitiches » pour reprendre l’expression de B. Latour (1996), construits par les linguistes avec l’aide des politiques, ce qui n’empêche cependant pas certains linguistes de croire, ou de faire mine de croire, en l’existence de ces idoles qu’ils ont faites pourtant de leurs mains, et qu’ils veulent croire douées d’une existence autonome. Cela explique le désintérêt marqué de beaucoup de linguistes pour la diachronie et l’histoire, et l’histoire des langues et de leur science en particulier, ainsi que l’épistémologie de la linguistique, toutes disciplines qui risquent de rappeler que les langues sont des créations institutionnelles humaines et sociales. On assiste au contraire à l’insistance sur la dimension psycho-cognitive de l’activité de langage, ce qui fonctionne comme contre-feu à la prise en compte de la socialité des langues. Le « cognitivotropisme » linguistique entame certes l’autonomie des langues en les ouvrant sur autre chose qu’elles-mêmes, mais tente de les enraciner dans le naturel, dans des paramètres que l’on peut espérer présenter comme universels par le biais du génétique et du physiologique, car ils sont moins redoutables à tout prendre que le social et l’institutionnel, qui autorisent et même imposent la réflexivité. Celle-ci, pour boucler la boucle, interdirait toute scientificité en empêchant toute objectivation, qui décrédibiliserait les langues, les linguistes, la linguistique, et si on poursuit le cycle, en exagérant un peu, l’état, la nation, lorsque ceux-ci reposent sur des langues standard.

Une issue pour sortir de ce cercle vicieux est, avec I. Stengers (1993), de finaliser le travail du linguiste, au moins partiellement, autrement que par l’illusoire recherche de la vérité :

Les chercheurs qu’il [le champ de la sociologie ou anthropologie des sciences] regroupe oseraient étudier la science à la manière d’une entreprise sociale comme une autre, ni plus détachée des soucis du monde, ni plus universelle ou rationnelle qu’une autre. Ils ne dénonceraient plus les infidélités nombreuses que commettent les scientifiques à l’encontre des normes d’autonomie et d’objectivité qui sont les leurs, mais tiendraient celles-ci pour vides, comme si toute science était « impure » par nature et non par écart à l’idéal.

Stengers, 1993 : 11

Les questions de l’histoire « externe » des sciences resurgissent ici, mais elles sont devenues beaucoup plus redoutables. Il ne s’agit plus d’une thèse générale sur la solidarité entre les pratiques scientifiques et leur environnement. Le scientifique n’est plus, au même titre que tout humain, le produit d’une histoire sociale, technique, économique, politique. Il tire activement parti des ressources de cet environnement pour faire prévaloir ses thèses, et il cache ses stratégies sous le masque de l’objectivité. En d’autres termes, le scientifique, de produit de son époque, est devenu acteur, et, s’il ne faut pas se fier, comme l’avait affirmé Einstein, à ce qu’il dit qu’il fait, mais regarder ce qu’il fait, ce n’est pas du tout parce que l’invention scientifique excéderait les mots, mais parce que les mots ont une fonction stratégique qu’il faut savoir déchiffrer. Le scientifique, ici, au lieu de se priver héroïquement de tout recours à l’autorité politique ou au public, apparaît accompagné d’une cohorte d’alliés, tous ceux dont l’intérêt a pu créer la différence dans les controverses qui l’opposent à ses rivaux. »

Ibid., : 18

On comprend pourquoi un collègue belge me disait, avec de la commisération dans la voix : « En France, vous les sociolinguistes, vous n’avez pas de chance » : si le français est religion d’état, si la linguistique participe à cette institution, le sociolinguiste, en déconstruisant cela, ne peut ni emporter l’adhésion de ses concitoyens, ni celle de ses collègues. Il peut néanmoins proposer de nouveaux rapports entre état, langues, citoyens, linguistes, linguistique, plus transparents, plus démocratiques, mieux adaptés aux sociétés du XXIe siècle, dont le début semble bien marqué par un pluralisme qui nécessite une réflexion sur les rapports à la diversité linguistique et culturelle, qui ne soient ni dans la défense systématique de la pluralité, ni dans l’ancrage dans des identités et langues étriquées.

Après une phase historique où le linguiste avait intérêt à défendre l’homogénéité, la stabilité, la décontextualité des langues, il faut donc, à peine est-il parvenu à entrevoir la possibilité d’une linguistique de l’hétérogénéité, s’interroger sur les raisons qui pourraient faire qu’il tend de nos jours à commencer à construire un discours apte à la défendre, en excluant d’avance de pouvoir dire avec certitude si ce sont des besoins sociaux qui l’y incitent, des luttes internes à son champ, ou l’intérêt propre des linguistes, qui ne rencontre pas obligatoirement celui de la collectivité, ou tout cela à la fois.

À peine parvient-il à penser l’instable qu’il devra à nouveau penser à déstabiliser l’instable s’il tendait à s’installer, rappelant en cela la devise de Nemo[10] dans Vingt-Mille Lieues sous les Mers : lat. mobilis in mobile, fr. « mobile dans l’élément mobile ».

Ce que les analyses ci-dessus esquissent, c’est en effet l’idée que ce ne sont pas les langues, ou les discours, au sens étroit qui importent le plus, car ils sont le produit d’activités contradictoires, elles, bien plus importantes, entrevues par F. de Saussure (CLG, 19972) (« l’esprit de clocher » et son contraire, « l’esprit d’intercourse »). Ces idées ont été développées par certains créolistes et africanistes comme G. Manessy (1995), qui montre qu’une langue est un instrument qui tisse l’homogénéité (véhicularisation) en même temps que l’hétérogénéité (vernacularisation) dans une socio-glotto-genèse (L.F. Prudent, 1993 ; R. Chaudenson, 1992, 2003) permanente à la recherche d’un point d’équilibre sans jamais le trouver définitivement, en objets chaotiques errant sur des « attracteurs étranges » qu’ils sont sans doute (Robillard, 2001), au grand désespoir du linguiste tenant des langues stables, homogènes, décontextualisées, qu’il tente de saisir dans ses corpus. L’essentiel n’est peut-être ni dans leur signifiant, ni dans leur signifié (le CLG) ni dans la forme, ni dans la substance (L. Hjelmslev, 1953), ni dans l’homogénéité, ni dans l’hétérogénéité, mais dans l’énergie investie par les locuteurs à croire tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre, tantôt dans des dosages des deux, pour configurer tout cela, à s’y investir pour communiquer, à conférer des statuts, à bricoler inlassablement des rapports sociaux. Et si cela marche, c’est peut-être autant parce qu’on y croit et que l’on s’investit dans ces processus que parce qu’il y a une véritable efficacité technologique dans le fonctionnement des langues. La croyance dans le pouvoir des langues, l’énergie investie dans leur fonctionnement, ce sont peut-être, s’il y en a, les constantes les plus vitales que l’on puisse trouver aux langues à travers toute leur diversité, et ce qui explique le reste de leur fonctionnement, jusqu’à leur efficacité « technologique » qui ne pourrait se faire sans la croyance dans leur efficacité, car ce fonctionnement réclame un investissement puissant pour être efficace (effort de dépersonnalisation, de connaissance des normes, de décontextualisation, etc.).

Parties annexes

Notes

-

[1]

Je ne mettrai plus de guillemets plus bas, car « langue » est presque toujours une citation en provenance du discours de la linguistique dominante dans ce texte. Au cas contraire, le contexte le montre clairement.

-

[2]

Qui s’oppose à la « contextualisation » pour opposer le processus à l’état.

-

[3]

Il est intéressant de noter que la linguistique a tenté plusieurs voies de décontextualisation : le distributionnalisme bloomfieldien radicalisé par Z. Harris en est une autre, qui tente de réduire le contexte au « texte » linguistique.

-

[4]

Je pense aux travaux de L.J. Calvet (1999).

-

[5]

Le trépied est bien plus efficace que le « bipode », où l’on détecterait les relations réciproques plus facilement. Le trépied, par sa complexité, rend cela moins visible : le linguiste doit son existence à la langue et aux représentations de la langue qu’il construit, et à l’État qui le rémunère ; l’État, de la réussite de la construction de la société, appuyée sur la langue, et l’État-nation. Évidemment, il est utile qu’un pied du trépied soit un inanimé, la langue, raisonnablement modelable, et surtout muet : il serait malencontreux que la langue puisse expliquer qu’elle doit son existence au linguiste, et à l’État !

-

[6]

Mais « juxtaposer » pose problème, parce que cela a le plus souvent un effet sur les actes : il s’agit en quelque sorte de parallèles qui finissent par converger.

-

[7]

Concrètement, ce type est très présent, mais si le touriste n’est pas francophone, cela amplifie simplement les phénomènes identitaires décrits plus bas.

-

[8]

En fait, « Mauritius » est à l’origine du néerlandais qui finit par être considéré comme de l’anglais par nécessité de faire entrer « Mauritius » dans une case plausible à l’époque actuelle, et parce que beaucoup de Mauriciens sont persuadés ou veulent se persuader que l’anglais en est la langue officielle de jure. Elle en est une, avec le français, de fait.

-

[9]

La matérialité du signe est relativisée par la radicalisation « glossématique », car le fonctionnement du signe est tributaire des découpages représentationnels ultérieurs, comme le montre bien la distinction faite par L. Hjelmslev (1953), qui radicalise le CLG, en opposant la substance du signifiant et la forme du signifiant (phonétique et phonologie) ; il ne retient ainsi que la forme comme proprement « linguistique », au détriment de la substance, laissée en pâture à la phonétique.

-

[10]

« Nemo », il faut le rappeler, signifie « personne » : il s’agit donc de la linguistique de personne, ou de peu d’entre nous encore, parce qu’elle postule qu’il faut parfois savoir quitter la terre ferme des approches plus ou moins positives pour le milieu inconnu d’approches moins formatées, codifiées, programmées à l’avance.

Bibliographie

- Bergounioux, G. (1992). Linguistique et variation : repères historiques. Langages. 108. 114-125.

- Borzeix, A. et Fraenkel, B. (2001). Langage et travail, Communication, cognition, action. Paris : CNRS Éditions.

- Calvet, L.-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Paris : Plon.

- Cerquiglini, B. (2003). Le français, religion d’état. Le Monde, mercredi 26 novembre 2003, p. 17, rubrique Horizons – Débats, résumé d’une communication présentée lors du 5e forum du Centre international d’études pédagogiques, les 24-25 novembre 2003 à la Sorbonne, dont la thématique était : Le culte de la langue, une passion française.

- Chaudenson, R. (1992). Des îles, des hommes, des langues : essai sur la créolisation linguistique et culturelle. Paris : L’Harmattan.

- Chaudenson, R. (2001). Creolization of language and Culture. London: Routledge.

- Chaudenson, R. (2003). La créolisation : théorie, applications, implications. Paris : L’Harmattan.

- Chaudenson, R., Mougeon, R., Beniak, E. (1993) Vers une approche panlectale de la variation du français. Paris : Didier Érudition.

- Chomsky, N. (1969). La linguistique cartésienne. Paris : Seuil.

- De Saussure, F. (1972). CLG, Cours de linguistique générale. Paris : Payot.

- Hjelmslev, L. (1953). Prolegomena to a Theory of Language. International Journal of American Linguistics. 1 :19.

- Labov, W. (1966). The Social Stratification of English in New Yok City. Washington : Centre for Applied Linguistics.

- Latour, B. (1996). Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. Paris : Institut Synthélabo [coll. Les empêcheurs de penser en rond].

- Lodge, A. (1993). Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue. Paris : Fayard.

- Manessy, G. (1978). Le français d’Afrique noire, français créole ou créole français ? Langue française. 37. 91-105.

- Manessy, G. (1993). Vernacularité, vernacularisation. In Robillard, D. de, Beniamino, M. (éds.) Le français dans l’espace francophone. Paris : Honoré Champion. Tome I. 407-417.

- Manessy, G. (1995). Créoles, pidgins, variétés véhiculaires. Paris : CNRS Editions.

- Martinet, A. (1960). Éléments de linguistique générale. Paris : Colin.

- Morin, E. (1977). La méthode.1. La Nature de la Nature. Paris : Seuil.

- Morin, E. (1986). La méthode. 3. La Connaissance de la Connaissance. Paris : Seuil.

- Morin, E. (1991). La méthode. 4. Les idées. Paris : Seuil.

- Moscovici, S. (1961). La psychanalyse, son image et son public. Paris : PUF.

- Mufwene, S. (1997). The Ecology of Gullah's Survival. American Speech. 72. 69-83.

- Mufwene, S. (1998). Language contact, evolution, and death: How ecology rolls the dice. In Kindell, G. E., Lewis, M. P. (dir.). Assessing ethnolinguistic vitality. Dallas (Texas) : Summer Institute of Linguistics.

- Mufwene, S. (2002). The ecology of language evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

- Mühlhäusler, P. (1996). Linguistic ecology : Language change and linguistic imperialism in the Pacific region. London : Routledge.

- Prudent, L.F. (1993). Pratiques langagières martiniquaises : genèse et fonctionnement d'un système créole. Thèse de doctorat d'État en Sciences du Langage, Université de Rouen.

- Robillard, D. de (2001). Peut-on construire des « faits linguistiques » comme chaotiques ? Quelques éléments de réflexion pour amorcer le débat. Marges Linguistiques. 1. 163-204 (www.marges-linguistiques.com).

- Stengers, I. (1993). L’invention des sciences modernes. Paris : La Découverte.

Liste des figures

Figure 1

« Affiche du congélateur »

Figure 2

Affiche « Complis »

Figure 3

Billets de banque et timbre-poste « Proteze ou baba »

Liste des tableaux

Tableau 1

Analyse de l’ « affiche du congélateur »

Tableau 2

Analyse de l’affiche « Complis »