Abstracts

Résumé

Parmi son imposante collection, l’humaniste italien Paolo Giovio possédait plusieurs portraits de sultans ottomans qui, comme il l’explique dans une scène célèbre de ses Elogia virorum bellica virtute illustrium (1551), avaient été copiés d’après les miniatures offertes par Barberousse à Virginio Orsini, deux capitaines que l’alliance franco-turque avait réunis sous la même bannière. Au-delà de sa valeur documentaire, cette scène nous permet d’étudier un échange interculturel unique – puisque, comme on a eu tendance à l’oublier, Orsini ne se contente pas de recevoir des présents, il en offre aussi. Examinant dans un premier temps le regard de Giovio, je montre que s’il témoigne de préjugés hostiles aux Turcs, ces préjugés relèvent avant tout d’un patriotisme italien. Ses portraits, auxquels je m’attache plus spécifiquement dans un second temps, attestent le même préjugé. Car bien qu’il revendique une esthétique de la transparence, Giovio insiste sur la nécessité d’adapter ses modèles au bon goût italien – autrement dit sur la nécessité d’une « traduction culturelle ». En étudiant le regard que Giovio porte sur l’art oriental et la manière dont il se l’approprie, cet article souhaite ainsi apporter une contribution à une histoire interculturelle de l’art et, plus généralement, à l’histoire des perceptions interculturelles à la Renaissance.

Mots-clés :

- Paolo Giovio,

- Elogia virorum bellica virtute illustrium,

- portraits turcs,

- échange interculturel,

- « traduction culturelle »

Abstract

The Italian Humanist Paolo Giovio possessed several portraits of Ottoman sultans in his imposing collection which, as he explains in a famous scene in his Elogia virorum bellica virtute illustrium (1551), were copied from the miniatures presented by Barbarossa to Virginio Orini, two captains aligned under the same banner thanks to the Franco-Turkish alliance. Apart from its documentary value, this scene allows us to study a unique intercultural exchange – since, as is often forgotten, Orini was not content with simply receiving presents: he offered them as well. By first examining Giovio’s point of view, I will show that though he exhibits hostile prejudice against the Turks, these prejudices are above all rooted in an Italian patriotism. His portraits, which will be examined in greater detail in the second part of the article, attest to the same prejudice. Though he calls for an aesthetics of transparency, Giovio insists on the necessity of adapting his models to the Italian taste – in other words on the necessity of a “cultural translation”. By studying Giovio’s views on Oriental art and the manner in which he appropriates it, this article aims to contribute to an intercultural history of art, and, more generally, to the history of intercultural perceptions during the Renaissance.

Keywords:

- Paolo Giovio,

- Elogia virorum bellica virtute illustrium,

- Turkish portraits,

- inter-cultural exchange,

- cultural translation

Resumen

Entre su colección imponente, el humanista italiano Paolo Giovio poseía varios retratos de sultanes otomanos que, como lo explica en una famosa escena de su Elogia virorum bellica virtute illustrium (1551), habían sido copiados según las miniaturas ofertas de parte de Barbarroja a Virginio Orsini, dos capitanes que la alianza franco-turca había reagrupado bajo un sólo estandarte. Más allá de su valor documentario, esta escena nos permite estudiar un cambio intercultural único – por que, como lo hemos olvidado en el pasado, Orsini no se contenta sólo con recibir regalos, sino también ofreciéndolos. Examinando primeramente la percepción de Giovio, demostraré que si él tiene prejuicios hostiles cerca de los Turcos, estos, ante todo pertenecen a un patriotismo italiano. Sus retratos, que analizo específicamente en un segundo plano, demuestran el mismo prejuicio. Aunque él revindique una estética de la transparencia, Giovio insiste sobre la necesitad de adaptar sus modelos al buen gusto italiano – en otras palabras, enfatiza la necesitad de una “traducción cultural.” Estudiando la manera que Giovio percibe el arte oriental y la manera en la que se lo apropia, así mismo, este artículo pretende contribuir a una historia intercultural de arte y más en general, a la historia de las percepciones interculturales en el Renacimiento.

Palabras clave:

- Paolo Giovio,

- Elogia virorum bellica virtute illustrium,

- retratos turcos,

- cambios interculturales,

- “traducción cultural”

Article body

Paolo Giovio raconte un épisode célèbre dans ses Elogia virorum bellica virtute illustrium (1551) la rencontre entre l’amiral en chef de la flotte ottomane, Barberousse, et un capitaine italien au service de François 1er du nom de Virginio Orsini. Ce faisant, Giovio poursuit un but précis : il veut lever le voile sur l’origine des portraits de sultans turcs exhibés dans son « musée » de Borgovico, au bord du lac de Côme[1], et, partant, justifier leur authenticité. Pendant longtemps, la critique a relayé son point de vue et s’est servi de ce passage pour documenter la genèse d’une des plus importantes collections de portraits de la Renaissance. Or, sous l’influence de la mondialisation et des études interculturelles, on est aujourd’hui incité à y voir autre chose. Cet épisode offre en effet un précieux témoignage sur une rencontre interculturelle, au gré de laquelle ce qu’il convient d’appeler des orientalia (une dénomination sur laquelle je reviendrai) passent en Occident, et des occidentalia en Orient. C’est cet échange culturel bilatéral qui m’intéressera ici, d’un double point de vue. Je ferai d’abord une lecture rapprochée de cette scène d’échange – dont on a trop souvent négligé la lettre – afin de dégager les présupposés culturels qui conditionnent sa description ; l’idéologie de Giovio, on le verra, ne se ramène nullement à une opposition schématique entre l’Orient et l’Occident. Après quoi j’étudierai un prolongement de cet échange, envisagé cette fois-ci dans un sens uniquement : le processus de traduction culturelle[2] auquel Giovio soumet les portraits de Barberousse, qu’il distingue de tous les autres objets d’art ou d’apparat dont il est question, et qu’il s’empresse de faire copier. Car s’il prétend reproduire les portraits d’Orisini à l’identique (comme si le référent pictural existait indépendamment de la « manière » du peintre), il assume paradoxalement la nécessité d’adapter ses copies au public auquel il les destine. Sans doute cette nécessité peut-elle être reconduite à l’impératif rhétorique du decorum, qui exige une mise en relation harmonieuse entre l’objet et son destinataire. Tout comme son envers, l’utopie d’une transparence parfaite, elle est même constitutive de la théorie de la représentation à la Renaissance, tendue vers deux exigences opposées. Mais elle m’intéresse ici dans ses implications culturelles qui, pour leur part, étaient largement impensées à l’époque. C’est pourquoi, plutôt que d’emprunter les catégories conceptuelles de l’époque, j’emploierai ici le concept de « traduction culturelle », qui, contre toute tentation objectiviste, permet de créer une tension heuristiquement féconde entre le passé et le présent – notre présent.

1. Regard sur un échange transculturel

Au moment d’entamer notre enquête, une première question s’impose, celle de savoir ce qui a rendu possible l’échange que décrit Giovio, à bien des égards extraordinaire. À écouter Giovio, il découlerait d’une relation d’amitié : c’est en preuve de leur amicitia réciproque, note-t-il, que les deux capitaines s’échangent des présents. Cette explication est sans doute valable, mais insuffisante car trop subjective. Car cette amitié elle-même suppose un cadre préalable, en l’occurrence une conjoncture politique particulière et même extraordinaire. Elle n’était pas pensable, en effet, en dehors de l’alliance franco-turque, qui, par réalisme politique, suspendait les antagonismes traditionnels. En un mot, c’est parce qu’Orsini et Barberousse étaient alliés qu’ils purent devenir amis. Du reste, dans le mesure où il était fréquent à la Renaissance de décrire des relations hiérarchiques – entre le prince et son sujet, le patron et son client, etc. – dans les termes idéalisés de l’amicitia, il n’est pas impossible de voir dans l’amitié dont parle Giovio la traduction formelle d’une relation sinon purement politique, du moins principalement politique. À cette première condition s’en ajoute une seconde : la liberté qu’avaient les individus à l’époque – ou du moins que certains d’eux prenaient – de choisir leur place dans ce jeu politique. Ce choix, comme tous les choix, n’était bien sûr pas absolu ; il était déterminé par plusieurs facteurs – affiliations religieuses et politiques, origine sociale, liens personnels, etc. – et se bornait à un nombre de possibles limités ; mais il n’en était pas moins réel. Ainsi Orsini, qui était italien de « nation » (au sens large qu’avait ce mot à l’époque), avait choisi de servir le camp français (ou du mois avait-il été amené à le faire) plutôt que le camp impérial, tout comme Barberousse, de son côté, avait choisi de prêter allégeance à Soliman le Magnifique. Né à Lesbos de parents chrétiens seulement quatre ans après que l’île fut tombée aux mains des Ottomans, celui-ci n’était pas, comme on disait à l’époque, un « Turc naturel ». Dans l’elogium qu’il lui consacre (299-301)[3], Giovio ne s’intéresse d’ailleurs pas à ses affiliations religieuses ou culturelles ; il le décrit comme un grand homme, un pirate illustre, inclyti nominis, doté d’une vi[s] corporis atque animis hors du commun. On a ainsi moins affaire dans cette scène à une rencontre entre les représentants types de deux entités culturelles clairement définies, l’Occident chrétien d’un côté, l’Orient musulman de l’autre, qu’à une rencontre entre deux individus nés dans un monde complexe, mûs avant tout par leur propre intérêt et libres, dans une certaine mesure, de leur engagement – du moins les deux capitaines ne s’engagent-ils pas par fidélité à leurs origines, à une identité a priori.

Il n’en demeure pas moins vrai que chacun d’eux incarne aux yeux de l’autre une autre culture. Barberousse, écrit Giovio qui, pour le coup, lui assigne une identité d’oriental, « s’intéresse passionnément à “nos choses” » (98). Et si Giovio n’évoque pas l’intérêt symétrique d’Orsini, il place son propre récit sous le signe de la curiosité et décrit minutieusement les orientalia de Barberousse : « un arc scythe avec un carquois de très noble facture, un cimeterre persan muni d’un splendide fourreau incrusté de pierreries et qui, dit-on, aurait appartenu à Ismaël Sophi, et une robe tissée d’or et de pourpre… » (98)[4]. On a bien affaire ici à des orientalia. Comme l’atteste l’épée d’origine persane, les objets de Barberousse proviennent en effet non pas seulement de la Turquie, mais bien de l’Orient tout entier. On voit ainsi qu’en dépit de la guerre sans merci que la Turquie sunnite livrait à la Perse shiite, l’Orient constitue, face à l’Occident, une aire culturelle unifiée. Il semble d’ailleurs que, du point de vue même de Giovio, la curiosité ait pour effet de suspendre les conflits de l’époque. Car bien que Giovio ait été toute sa vie pro-impérial[5] et obsédé par le péril turc, ni l’engagement pro-français d’Orsini, ni l’alliance franco-turque ne le préoccupent ici. Mû par la curiosité, il esquisse au contraire le modèle d’une république confraternelle, placée sous le signe de l’intérêt réciproque et du respect mutuel.

Il y a cependant des ombres à ce tableau. À y regarder de près, en effet, la scène n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît. L’ « amitié » qui lie les deux capitaines, en premier lieu, ne supprime par la rivalité ; elle lui donne une autre forme. Giovio écrit en effet que Barberousse et Orsini « rivalisèrent de présents », et il est frappant de constater que le texte original utilise un terme d’origine militaire, certatum, « disputé par les armes » : certatum […] est inter eos magnis muneribus (98). L’échange, en second lieu, n’est pas équitable ; il suppose des conditions préalablement établies. Il est convenu, en effet, que Barberousse reçoive des présents de plus grande valeur que ceux qu’il offre à Orsini : ea tamen conditione, ut aliquanto pretiosiora Barbarus acciperet dona, quan rependeret (98). Ce déséquilibre, Giovio s’empresse de le traduire en termes moraux pour le reverser au bénéfice d’Orsini, dont il loue la Romana Liberalitas. Serviteur de la curie romaine, Giovio prend ainsi prétexte de la dissymétrie de l’échange pour faire un éloge de la vertu romaine. Mais il y a plus, car Orsini n’est pas seulement généreux ; c’est aussi un homme de goût – elegantiae studiosus (98). Là encore, l’amateur d’art et l’ami des artistes qu’était Giovio[6] semble se reconnaître en Orsini, qui était pourtant son ennemi politique. Tout ceci nous amène donc à revenir sur ce qui a été dit plus haut : il n’est pas vrai que le paradigme de la curiosité institue une fraternité universelle ; il produit un effet de sourdine, certes, mais il donne aussi l’occasion à Giovio d’afficher son patriotisme moral et culturel, fondé sur l’héritage antique revivifié par ses illustres compatriotes. Bref, à lire son texte de près, on s’aperçoit qu’un préjugé culturel mine les fondations de la République universelle de la curiosité.

Le jugement de Giovio sur les orientalia de Barberousse est lui aussi ambivalent. Son inventaire atteste certes son admiration pour ces objets et les artisans qui les ont fabriqués, mais certains détails sont troublants. D’abord, ces objets sont pour la plupart des armes, certes des armes d’apparat, mais des armes tout de même. Or, bien que Giovio place les Armes et les Lettres sur un pied d’égalité (comme en témoignent les deux volumes de ses Elogia), cela tend à cantonner les Turcs au domaine des Armes. Vantés pour leur vertu martiale, ils sont d’ailleurs absents des Elogia virorum lit[t]eris illustrium, conformément au préjugé sur l’ignorance turque largement admis à l’époque, y compris par Montaigne. La provenance scythe de l’arc de Barberousse introduit également une dissonance. Les Scythes, à l’époque, étaient en effet moins réputés pour leur orfèvrerie que pour leur barbarie. François de Belleforest se fait l’écho de son temps lorsqu’il écrit dans sa Cosmographie universelle (1575 : col. 1470) qu’« [e]ntre les peuples les plus recommandez d’entre ceux qu’on appelle Barbares, ont de touts esté estimez les Scythes […] ». Surtout, les Scythes passaient pour être les ancêtres des Turcs (Heath). Cette fiction forgée par les humanistes contemporains de la chute de Constantinople présentait l’avantage d’assimiler les Turcs, nouveaux venus sur la scène de l’histoire universelle, à une barbarie bien identifiée dans la culture gréco-latine. Héritier de cette tradition, Giovio signale ainsi au milieu d’un portrait à charge la « bouche de Scythe » de Bayezid 1er (98). Il est vrai que, toujours dans le même elogium, Giovio neutralise la connotation péjorative du mot lorsqu’il évoque « les nobles familles de sang scythe (Scythici sanguinis) » (98) au-dessus desquelles s’éleva Osman pour fonder sa dynastie. Mais cette connotation était pour ainsi dire lexicalisée et l’origine scythe de l’arc de Barberousse introduit comme un trouble, une tension axiologique dans l’inventaire par ailleurs élogieux de Giovio.

Signalons enfin que Giovio ne traite pas de la même manière tous les orientalia de Barberousse. À l’instar d’Orsini, en effet, il s’intéresse davantage aux portraits des sultans, dont il cherche à obtenir des copies, qu’à tout le reste. Le statut privilégié qu’il leur concède est toutefois à double tranchant. Car s’il rabaisse par contraste les artificialia de Barberousse, il ne les décrit pas moins avec enthousiasme. À l’inverse, bien qu’il valorise au plus haut point les portraits des sultans, il déplore qu’ils soient peints « à la manière des artistes barbares » (pro captu barbarum artificum) (98). Bref, il dénonce leur style. Artisans confirmés, les Orientaux sont donc de piètres artistes, et Giovio va jusqu’à leur refuser le statut de studiosi elegantiae qu’il concède à Orsini aussi bien qu’au public de son « musée ». Les Turcs de ses Elogia, en effet, ne sont pas plus amateurs d’art qu’ils ne sont savants. Seul Mehmed II, qui avait accueilli à sa cour plusieurs artistes italiens, dont Gentile Bellini, échappe à la règle : « […] Mehmed, de l’avis général, a mérité d’être loué en tant qu’ami des lettres et des arts les plus nobles » (149)[7]. Mais, preuve qu’il s’agit là d’une exception, cet éloge lui est refusé par les siens, que Giovio qualifie de « Barbares ». Le regard de Giovio sur les orientalia de Barberousse conforte donc le préjugé mis au jour plus haut : son propre mépris pour le style oriental et le mépris que les Turcs, d’après lui, vouent aux Arts et aux Lettres témoignent, en effet, d’un indéniable complexe de supériorité culturelle.

2. D’Orient en Occident : un processus de « traduction culturelle »

Giovio revendique une esthétique de la transparence. Tous ses portraits, y compris ses portraits turcs, sont à l’en croire des « images véritables » (verae imagines ou vera simulacra)[8]. Selon Pier Luigi De Vecchi (90), ce « culte giovien des “verae imagines” » témoignerait d’une nouvelle conception du portrait qui, s’affirmant au milieu du XVIe siècle, romprait avec l’iconographie « fantaisiste » encore en vigueur à la fin du Quattrocento par son souci de documentation accru et sa plus grande exigence de ressemblance.[9] Soit. Mais si les déclarations répétées de Giovio formulent un idéal, elles servent aussi à dissimuler les difficultés inhérentes à sa réalisation, et ces difficultés étaient d’autant plus nombreuses qu’il s’agissait, en l’occurrence, de représenter des personnages pour la plupart éloignés dans le temps (comme le concède Giovio) et dans l’espace – la distance culturelle comptant au moins autant que la distance géographique. Giovio, dans sa correspondance, reconnaît d’ailleurs la difficulté qu’il y avait à réunir des sources iconographiques fiables et, quand l’occasion se présenta, il ne manqua pas de faire vérifier par des déserteurs de l’armée turque l’authenticité du portrait de Soliman le Magnifique qu’il avait reçu du sultan lui-même (Raby 2000 : 145).

Giovio, en réalité, donne même des arguments à ses contradicteurs en prétendant les faire taire. Il ne voit pas, ou refuse de voir, que son entreprise de dévoilement risque en effet non pas de dissiper, mais bien d’alimenter les soupçons de ses lecteurs. Il parvient certes à prouver un contact direct avec une source iconographique turque, mais est-ce suffisant pour démontrer l’authenticité de ses portraits ? N’est-il pas paradoxal de chercher à fonder cette authenticité sur le démontage d’une chaîne de médiations complexe, qui plus est en revendiquant une entreprise délibérée de « traduction culturelle » ? Car Giovio, comme nous allons le voir à présent, ne se contente pas de mettre à nu la genèse de ses portraits : il affirme, en même temps, la nécessité de « corriger » ses modèles, de les adapter à sa propre culture.

À vrai dire, il semblerait que les miniatures de Barberousse aient elles-mêmes été, dans une certaine mesure, des hybrides culturels. C’est du moins la conclusion que l’on peut tirer de l’enquête menée par Hans-Georg Majer qui, sur la base d’indices stylistiques (ceux-là même délivrés par Giovio) et contextuels, a cru pouvoir les attribuer à un peintre qui utilisait volontiers des modèles européens : Haydar Reis, plus connu sous le nom de Nigari (1494-1572). Certes, cette influence européenne ne se révèle qu’au regard des experts ; à nos yeux de profanes, en effet, l’art de Nigari apparaît comme purement « oriental » : ses couleurs vives de même que le haut degré de stylisation des figures humaines signent son origine culturelle. Mais bien qu’elle demeure résiduelle, cette influence indique que les portraits de Barberousse n’émanent pas d’une culture en vase clos, si tant est que cela existe : promis à une diffusion européenne, ils sont marqués, dès l’origine, au sceau de l’hybridité culturelle.

Giovio, bien sûr, ne les perçoit pas de cette manière ; frappé par leur style « barbare », il en tire les conséquences qui s’imposent et décide de les adapter au goût des hommes cultivés auxquels il destine ses copies. Il supplie en effet Virginio de lui prêter ses « images » ainsi qu’au cardinal Alexandre Farnese afin qu’ils puissent les transposer sur des toiles de plus grand format « pour le plaisir des hommes cultivés (elegantium virorum) » (98)[10]. Les « originaux » de Giovio ayant pour la plupart disparu[11], comme la série Barberousse dans son ensemble, la comparaison directe est malheureusement impossible. À défaut, des détours nous permettent toutefois de mesurer l’étendue des modifications qu’il impose à ses modèles.

Dans la mesure où Giovio vante leurs « belles couleurs » (pretiosis coloribus), les tabellae de Barberousse affichaient probablement les tons vifs qui caractérisent les miniatures ottomanes en général et les portraits de Nigari en particulier. Or, les portraits peints par Cristofano dell’Altissimo (v. 1525-1605) d’après la collection de Giovio[12] (qu’on mobilise ici comme palliatif aux originaux manquants) présentent quant à eux une palette plus sage, plus nuancée. Ils manifestent également un souci de réalisme extrême, perceptible, par exemple, au jeu de clair-obscur qui imprègne le portrait de Bayezid 1er (figure 1). Or, non seulement ce réalisme était étranger à la tradition islamique, mais il était formellement prohibé de représenter l’ombre projetée par des figures humaines. Seule l’ombre des animaux était tolérée, et encore fallait-il que ceux-ci fussent stylisés. À cela s’ajoute une tendance chez le peintre italien – une tendance qu’on pourrait qualifier de « médiévale » – à occidentaliser les sultans. Citons, en guise d’exemple, la mise de Soliman le Magnifique (figure 2), qui porte un manteau d’hermine boutonné très éloigné de la mode ottomane. Enfin, les traits des visages des sultans dénotent la volonté de représenter non pas des types, mais des personnages individualisés (indépendamment du fait, d’ailleurs, que ces portraits renvoient à un référent plus ou moins imaginé, sinon tout à fait imaginaire). Or, là encore, l’écart est total avec la tradition ottomane, qui s’attachait davantage à représenter la fonction impériale que la personne du sultan.

Figure 1

Bayezid 1er

Figure 2

Soliman le Magnifique

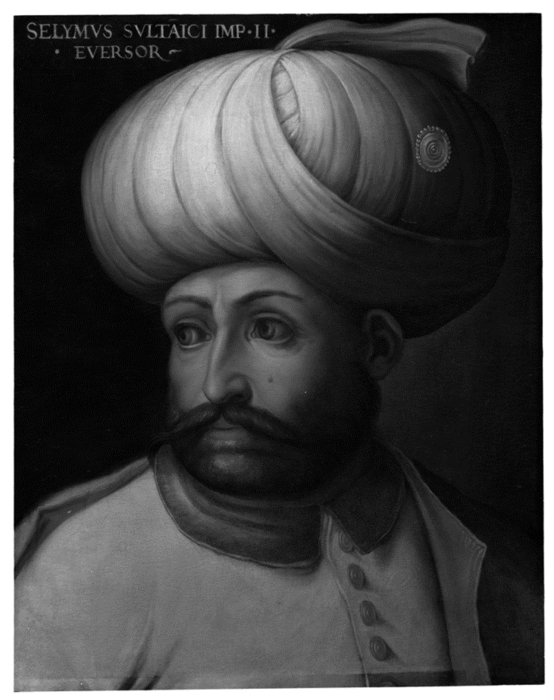

Ce processus de « traduction culturelle », bien entendu, ne supprime pas la charge d’altérité des sultans. Celle-ci est clairement signifiée par leurs turbans et, pour « occidentalisés » qu’ils soient, par leurs vêtements. Mais si les sultans sont reconnaissables comme autres, leur altérité est comme domestiquée par sa traduction dans un « code » – ou, si l’on veut, un langage – familier au spectateur. Exécutées elles aussi d’après les originaux de Giovio[13], les gravures de Thomas Stimmer parues dans l’édition Perna (Bâle, 1575-1577) attestent le même phénomène. Comme l’écrit Patricia Eichel-Lojkine (2001 : 136), Stimmer complète en effet les remarques éparses et lacunaires de Giovio sur la physionomie de ses sultans « par un grand nombre de marques culturelles […] ». Comme le suggère la notion de « marque culturelle », il s’agit pour Stimmer non pas de représenter l’altérité turque d’après nature ou, à défaut, d’après un modèle fiable (en dépit des protestations de Giovio), mais bien de la dénoter. Guy Le Thiec (1992 : 801) a d’ailleurs montré que non seulement le portrait gravé de Selim 1er diffère de celui de Giovio, mais encore que le sultan y est coiffé d’un turban qui n’était pas d’usage de son temps. Ce turban, ici, fonctionne donc bien comme une marque, mieux, comme un marqueur d’altérité.

S’il « occidentalise » ses modèles, Giovio les agrandit également. Le format miniature des portraits de Barberousse (qui tiennent dans une boîte) n’était manifestement pas à son goût, puisqu’il précise avoir eu l’intention dès le départ de les faire copier « sur de plus grandes toiles » – latioribus in tabulis (98)[14]. Ce changement de format est moins anodin qu’il n’y paraît. Il témoigne en effet d’un autre rapport à la « publicité » des images. Car si la loi islamique ne prohibe pas formellement la représentation profane d’êtres vivants, le monde musulman a longtemps entretenu et, dans une certaine mesure, continue d’entretenir, de la méfiance à son égard. À preuve, les sultans, quand ils n’étaient pas eux-mêmes iconophobes, ont conservé jusqu’au XIXe siècle au moins leurs collections dans une salle privée, et l’histoire ottomane est émaillée d’incidents, voire de tragédies, liés à la diffusion jugée blasphématoire de portraits (Meredith-Owens : 9). On comprend ainsi que si le coffret de Barberousse tient lieu d’écrin à ses miniatures, il sert aussi à les préserver des regards indiscrets. Or, à l’inverse, Giovio destine ses portraits à être exposés, certes aux yeux de quelques-uns, mais exposés tout de même. Ses Elogia, censés paraître illustrés, devaient même les propulser dans l’espace universel de la publication imprimée. C’est d’ailleurs ce qu’accomplit, cum grano salis, l’édition Perna, parue plus de vingt ans après la mort de Giovio en 1552.

Giovio, enfin, assigne à ses portraits des fonctions qui, elles aussi, témoignent d’une réception créative. Selon ses propres mots, il les destine ad delectationem elegantium virorum (des mots que j’ai déjà cités, mais non pas pour souligner le plaisir « programmé » par Giovio). Ce regard d’esthète, qui prouve que Giovio n’était pas indifférent, comme on l’a dit, à la qualité artistique de ses portraits[15], nous intéresse ici dans une perspective particulière, dans la mesure où, comme le regard du curieux, il tend à neutraliser les sultans turcs, devenus des objets de jouissance. Il s’agit bien sûr d’admirer la « manière » du peintre, et non pas le référent pictural, c’est-à-dire les sultans eux-mêmes, mais un cas au moins fait exception, celui de « Celebinus » (ou Mehmed Çelebi), que Giovio célèbre comme le « plus beau » (formosissimus) de tous les sultans (102). Et si, tels que Giovio les décrit, de nombreux sultans respirent la terreur, ils ont tendance à présenter, sur la toile, un visage plus amène. Ainsi, alors que d’après Giovio tout dans le visage de Selim 1er exprime la cruauté[16], le sultan apparaît presque mélancolique dans le tableau de Cristoforo dell’Altissimo (figure 3). De même, le visage « austère », la « bouche de Scythe » et la barbe « terrifiante » de Bayezid 1er, pour reprendre les mots de Giovio, sont comme adoucis par le peintre (figure 1). On note ainsi des écarts entre l’image, qui a tendance à magnifier les sultans (et pour cause : ce sont des « hommes illustres »), et le texte, plus volontiers polémique.

Figure 3

Selim 1er

Le regard que porte Giovio sur ses sultans est-il pour autant raciste comme on l’a parfois suggéré ? Giovio signale certes, çà et là, des « traits physiques qui relèvent d’un type racial » (Eichel-Lojkine : 135), comme la bouche de Scythe de Bayezid 1er (98) et les yeux de Tartare de Mehmed II (148). Ces traits sont toutefois rares et, comme le montre Bayezid II, il est possible d’échapper à l’influence de sa race. Bayezid, en effet, ne se contente pas de condamner « l’insolence et la dureté de la race scythe », « la violence qui lui est innée » (189) ; il va jusqu’à affirmer son désaccord, son refus d’être assigné à la race dont il est issu, en portant une barbe « à la manière des anciens Grecs plutôt que suivant l’usage turc » – Graecorum senum potium quam Turcarum more prolixa barba usum fuisse constat… (189). L’elogium de Bayezid II montre ainsi que le critère racial, chez Giovio, n’est ni exclusif, ni même prioritaire. Il montre aussi, d’un point de vue méthodologique, l’insuffisance de la physiognomonie comme grille exclusive de lecture des Elogia, car, pour légitime qu’elle soit, celle-ci ne prend en compte que les traits somatiques des sultans, au détriment d’autres signes pourtant pertinents (comme, par exemple, le « cimeterre » d’Osman et le « glaive » de « Celebinus »).

Comme tous ses portraits, enfin, les portraits turcs de Giovio doivent être utiles, c’est-à-dire susciter l’émulation. La contemplation de ses « hommes illustres », écrit-il à Côme II de Médicis, ne doit pas demeurer stérile ; elle doit communiquer l’envie de les imiter[17]. Guy Le Thiec s’est étonné que les portraits des grands hommes d’Orient côtoient, dans la collection de Giovio, ceux des grands hommes d’Occident : « […] n’y avait-il aucun scandale pour un collectionneur italien, alors qu’une grande partie de la chrétienté était en guerre contre les Turcs, à conserver dans son Museo des portraits “ennemis”[…] » (Le Thiec 1992 : 783). Il atténue toutefois ce « scandale » en notant que « cette insertion des portraits de sultans de la collection de Giovio, pour ne pas être incongrue, devait trouver quelques précédents au sein de la culture iconographique italienne » (Le Thiec 1992 : 811). Bref, il mobilise un argument de fait. Mais ce « scandale » en était-il vraiment un ? Quand bien même il s’agit de les combattre, n’est-il pas possible de reconnaître la vertu de ses ennemis ? N’est-ce pas même profitable ? Pour Giovio, cela ne faisait pas l’ombre d’un doute. Comme l’a montré T.C. Price Zimmermann (1995 : 121-122), l’éloge qu’il fait de la Turquie dans son Commentario de le cose de Turchi (1532) était en effet destiné à effrayer la chrétienté et, au-delà, à la mobiliser militairement. On objectera qu’on ne trouve pas trace d’un tel projet dans ses Elogia. Sans doute, mais n’est-il pas possible de considérer ses propres ennemis comme des modèles ? Les Elogia de Giovio le prouvent, comme le prouve à une autre échelle l’enquête de Le Thiec. Toutefois, si la question du « scandale » peut être écartée, l’exemplarité turque, ou du moins de certains Turcs, n’en est pas moins ambivalente aux yeux mêmes de Giovio. Car si tous ses sultans sont, de fait, des « grands hommes », tous ne sont pas exemplaires pour les mêmes raisons, ni au même degré. Certains d’entre eux ont été de grands innovateurs dans l’art de la guerre : c’est le cas de Murad II qui, à l’instar des anciens souverains de Macédoine, institua un corps de fantassins (les fameux janissaires) pour contrer les assauts de la cavalerie adverse (127) ; c’est également le cas de Mehmed II qui, écrit Giovio, « fut le premier Ottoman à construire des chantiers navals, parce qu’il savait que les Anciens avaient donné une grande importance aux forces navales dans toutes leurs entreprises militaires » (148)[18]. Ces exemples montrent du reste que le génie des sultans, du point de vue de la stratégie militaire, n’a rien d’original, ceux-ci se contentant d’imiter les Anciens.

Inégalement inventifs dans l’art de la guerre, les sultans ottomans ne sont de même pas tous égaux, et donc également exemplaires, au point de vue moral. Giovio est certes conscient que la morale n’est pas le critère le plus approprié pour mesurer la grandeur des « grands hommes de guerre ». Aussi ne manque-t-il pas d’énumérer les conquêtes de chaque sultan, qui constituent le socle objectif de leur grandeur. Il va même jusqu’à « peser », au sens quantitatif du terme, les victoires de Soliman le Magnifique, dont la gloire, constate-t-il, égale celle de son père Selim (326). Mais s’il échappe à la moralisation hâtive, Giovio ne se contente pas de juger – de mesurer – la grandeur de fait des sultans ottomans ; il juge aussi leurs qualités au combat, ce qui l’oblige à émettre des jugements de valeur. Dans ce domaine également, son jugement est globalement favorable, voire très favorable, à la dynastie ottomane. Celle-ci se signale par une « grandeur d’âme », que Mehmed II porte à son plus haut point en surpassant non seulement tous ses aïeux, mais même tous les grands hommes de son temps : « Nam rerum gestarum gloria, & magnitudine anime cum progenitores, tum cunctos qui eo saeculo maxime florerent, cogniti reges, vel qui postea his sexaginta annis regnarunt, proculdubio superavit » (148).

Cet éloge n’est toutefois pas inconditionnel. Il arrive en effet que certains sultans cèdent à l’excès, et alors Giovio, en dépit de ses protestations d’objectivité, affiche la plus extrême sévérité. Mais, même dans ce cas, sa voix ne rejoint pas celle de la « doxa ». Son a priori positif sur les Ottomans le conduit en effet à décrire leur barbarie non pas comme la règle, mais comme l’exception ; mieux, comme un excès de leur « grandeur d’âme ». L’elogium de Selim, le plus cruel de tous les sultans ottomans, le montre bien. Selim, en effet, n’est pas dénué de grandeur, ni même de grandeur d’âme : « Il était vraiment grand, et, s’il est possible de juger objectivement la gloire d’un homme audacieux dans les actions justes et les injustes, on peut considérer qu’il a surpassé son aïeul Mehmed en cruauté comme en grandeur d’âme » (218)[19]. Cruauté et grandeur d’âme cohabitent ainsi en Selim comme les deux faces, l’une obscure, l’autre lumineuse, d’un même principe, la vis bellica, en lui-même axiologiquement neutre. Le portrait de Selim, il est vrai, ne demeure pas longtemps ambivalent. Plutôt que de développer ces deux faces contradictoires, Giovio montre en effet que si Selim avait tout pour être un vir bellica virtute illustris, il ne le fut que jusqu’à un certain point, jusqu’au point où, précisément, il bascula dans la cruauté. Or, ce basculement intervient tôt dans son elogium, et il est sans retour. Autrement dit, si Selim aurait pu être un grand homme, un homme vertueux, il fut, en réalité, un parangon d’immanitas. Ainsi, alors qu’il disait vouloir émettre un jugement objectif (certius), Giovio finit par remoraliser le débat et hiérarchiser les deux faces contradictoires du sultan. Il conclut dans cet esprit en blâmant ceux qui, désireux de justifier la tentative de meurtre de Selim sur son fils Soliman, « estiment que celui qui veut régner doit oublier complètement les règles humaines et divines » (219)[20]. Cette conclusion, toutefois, n’efface pas tout à fait l’ambivalence initiale du portrait de Selim qui, malgré tout, demeure résiduellement exemplaire et, on l’a dit, virtuellement un grand homme. Elle n’efface pas, surtout, le postulat favorable aux Ottomans qui, quand il s’agit de blâmer l’un d’eux, oblige Giovio à des détours dont peu de ses contemporains se seraient embarrassés.

Appendices

Note biographique

Robin Beuchat enseigne au Département de français moderne de l’Université de Genève. Il achève une thèse de doctorat sous la direction de Frédéric Tinguely intitulée Irène sacrifiée : la cruauté de Grand Turc entre fiction et histoire (1550-1750). Il est l’auteur de plusieurs articles consacrés en particulier à la représentation des Turcs à la Renaissance.

Notes

-

[1]

Construit à l’antique sur les ruines de la villa de Pline, ce musée détruit au XVIIe siècle était conçu comme un templum virtutis. Les portraits d’hommes illustres de tous horizons qu’il abritait devaient susciter une émulation vertueuse chez ses spectateurs. Ils étaient tous accompagnés d’une brève notice biographique, que Giovio, qui emprunte ce mot à l’épigraphie romaine, appelle elogium (un mot qu’on ne saurait donc traduire par « éloge », bien que la plupart de ces elogia fussent en effet élogieux). Giovio eut bientôt l’idée de faire un recueil de ces elogia, ce qui déboucha sur la publication en 1546 des Elogia virorum lit[t]eris illustrium, puis, en 1551, des Elogia virorum bellica virtute illustrium. Censés paraître avec des gravures faites d’après les tableaux du « musée », ces deux volumes parurent toutefois sans illustrations, quoique le texte s’y réfère constamment. Il faudra attendre l’édition Perna, parue à Bâle en 1575-1577, pour que cette lacune soit comblée – encore qu’il faille bien faire la différence entre les gravures de Tobias Stimmer, qui illustrent cette édition, et les portraits « originaux » de Giovio. Pour une brève présentation du « musée » de Giovio, voir l’introduction de Minonzio à son édition italienne des Elogia : xvii-xcviii. Je citerai ici l’édition princeps des Elogia virorum bellica virtute illustrium, parue à Florence, chez Lorenzo Torrentini, en 1551. Sauf indication contraire, les références entre parenthèses renvoient toutes à cette édition.

-

[2]

Sur la notion de « traduction culturelle » (cultural translation), voir notamment Burke et Po-chia Hsia 2007.

-

[3]

Ainsi qu’à deux autres pirates « illustres ». À ce sujet voir Klinger et Raby 1989.

-

[4]

« […] arcu Scythico cum pharetra nobilissimi operis, & Persico acinace gemmata vagina insigni, qui Hismaëlis Sophi fuisse dicebatur, atque item talari toga auro & purpura intertexta […]. » L’éd. Minonzio (581), en traduisant toga par caftano, « caftan », orientalise le vocable utilisé par Giovio, non « marqué » culturellement. Plus grave, il traduit arcu scythico par « arco tartaro », ce qui revient à lui assigner une autre origine culturelle.

-

[5]

Plus précisément, bien qu’il fût un ardent défenseur de la Libertas Italiae, Giovio jugeait l’influence impériale préférable à l’influence française. « Di fatto, écrit T.C. Price Zimmermann (1985 : 12), Giovio capì che, più di ogni altro sovrano al suo tempo, Carlo voleva stabilizzare delle situazioni politiche, in vista della soluzione di problemi più grandi, come la questione luterana o i Turchi ». Pour une vue complète des rapports de Giovio à la politique de son temps, voir Price Zimmermann 1995.

-

[6]

Sur cette question, voir Agosti 2008.

-

[7]

Mahometes […] hanc saltem confessione omnium certam laudem a Barbaris repudiatam, non infulse tulisse existimatur, quod ei literarum, & praecelentium artium decus cordi fuerit […]

149 -

[8]

Giovio l’affirme notamment à l’ouverture de ses deux volumes d’Elogia (1577 : 4 ; 1551 : 4).

-

[9]

Francis Haskell souligne aussi le souci de documentation de Giovio mais, contrairement à De Vecchi, il en indique aussi les limites : « Néanmoins, malgré ses recherches approfondies et son refus de cautionner de pures et simples forgeries, Jove doit avoir eu conscience que certains de ses “portraits” étaient des images moins exactes que faites pour répondre aux impressions communiquées par la vie et les actions du personnage » (70).

-

[10]

Has omnes Virginius magnis exoratus precibus Alexandro Farnesio Cardinali & mihi, latioribus in tabulis ad delectationem elegantium virorum pingendas communicavit

-

[11]

Dans son catalogue établi en 1985, Bruno Fasola (1985) ne localise que trois originaux conservés : celui de « Mehmed Çelebi » (ou « Celebinus »), fils de Bayezid 1er, conservé au Museo archeologico Paolo Giovio de Côme, celui de Murad II (coll. Rovelli), et celui de Soliman le Magnifique (coll. Szeth).

-

[12]

La série de Cristofano dell’Altissimo (v. 1525-1574) avait été commandée par Côme de Médicis (1519-1574), à la suggestion, semble-t-il, de Vasari et de Giovio lui-même. En 1568, Cristofano dell’Altissimo avait peint plus de 280 tableaux de relativement grand format, dont plusieurs sont conservés aujourd’hui à la galerie des Offices de Florence. La collection de Giovio, célèbre en son temps, fut copiée à d’autres reprises. Pour plus de détails, voir Julian Raby (2000 : 143-144).

-

[13]

Les gravures de Stimmer témoignent toutefois d’une grande liberté à l’égard de leurs modèles : « Plusieurs personnages figurés ne sont pas de sultans, et parmi ces derniers certains sont “suspects”. En outre, les portraits gravés de Mehmet II et de Soliman le Magnifique ne sont sans doute pas ceux copiés de la série de Barberousse » (Le Thiec 1992 : 801).

-

[14]

Pour indication, les tableaux de Cristofano dell’Altissimo mesurent 60 x 45 cm.

-

[15]

Suivant l’hypothèse émise par Franco Minonzio (xlviii).

-

[16]

Selymus Othomannae familiae nonus Imperator, hoc ore truci [sic] ferocibusque oculis, insitam animo suo vim, diramque sevitiem gentilium suorum & reliquorum qui ad eius imperiosi genii nutus parum expedite responderent (hoc enim praecipue oderat) immaniter desaeviret

218 -

[17]

Non mirum itaque, si his multo sapientiores fuisse arbitramur eos, qui beatam vitam gloriosis ac illustribus factis ad perennem nominis laudem, non in arida sterilique virtutis imagine, sed in nobilium operum aemulatione posuerunt

3 -

[18]

Primus Othomannorum navalia instituit, quod maximum apud antiquos in classe ad omnes res gerendas momentum, positum esse intelligebat

148 -

[19]

Hic prorsus ingens, si vel aequi, vel iniqui ausus gloria certius expendatur. Mahometum avum, crudelitate simul atque animi magnitudine superasse videri potest

-

[20]

Quod regnaturo omnis divini atque humani juris penitus obliviscendum censeant

Bibliographie

- Agosti, B. 2008. Paolo Giovio : uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento. Florence : Leo. S. Olschki.

- Burke P. et R. Po-chia Hsia, dir. 2007. Cultural Translation in Early Modern Europe. Cambridge : Cambridge University Press.

- Eichel-Lojkine, P. 2001. Le Siècle des grands hommes : les recueils de vies d’hommes illustres avec portraits du XVIe siècle. Paris/Louvain : Sterling/Peeters.

- De Vecchi, P. L. 1977. « Il museo gioviano e le “verae imagines”degli uomini illustri ». Dans Omaggio a Tiziano : la cultura artistica milanese nell’età di Carlo V. Milan : Electa : 87-93.

- Fasola, B. 1985. « Per un nuovo catalogo della collezione gioviana ». Dans Paolo Giovio : il Rinascimento e la memoria. Côme : Società storica comense : 169-180.

- Giovio, P. 1577 [éd. orig. 1646]. Elogia Virorum lit[t]eris illustrium, quotquot vel nostra velavorum memoria vixere. Ex eiusdem Musaeo (cuius descriptionem una exhibemus) ad vivum expressis imaginibus exornata. Bâle : Pietro Perna.

- Giovio, P. 1551. Elogia virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita, quae apud Musaeum spectantur. Florence : Lorenzo Torrentini.

- Haskell, F. 1995. L’Historien et les images. Paris : Gallimard.

- Heath, M. J. 1979. « Renaissance scholars and the origins of the Turks ». Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 41 : 453-471.

- Klinger L. S et J. Raby. 1989. « Barbarossa and Sinan : a portrait of two Ottoman Corsairs from the collection of Paolo Giovio ». Ateneo veneto 9 : 47-59.

- Le Thiec, G. 1992. « L’entrée des Grands Turcs dans le Museo de Paolo Giovio ». Mélanges de l’école française de Rome. Italie et Méditerranée 104-2 : 781-830.

- Majer H.-G. 1995. « Nigari and the Sultan’s Portraits of Paolo Giovio ». Dans 9th International Congress of Turkish Art. Contributions (vol. II). Ankara : T.C. Kültür bakanliği, 1 Kültür : 443-456.

- Meredith-Owens, G. M. 1963. Turkish Miniatures. Londres : British Museum.

- Minonzio, F. 2006. « Gli “Elogi degli uomini illustri”: il “museo di carta”di Paolo Giovio ». Dans Paolo Giovio, Elogi degli uomini illustri, sous la direction de F. Minonzio. Turin : Giulio Einaudi : xvii-xcviii.

- Gli Uffizi. Catalogo Generale. 1979. Florence : Centro Di.

- Price Zimmermann, T. C. 1985. « Paolo Giovio e la crisi del Cinquecento ». Dans Paolo Giovio : il Rinascimento e la memoria. Côme : Società storica comense : 9-18.

- Price Zimmermann, T. C. 1995. Paolo Giovio : the Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy. Princeton : Princeton University Press.

Appendices

Biographical note

Robin Beauchat teaches in the Département de français moderne at the Université de Genève. He completed a doctoral thesis under the direction of Frédéric Tingueley, titled « Irène sacrifiée : la cruauté de Grand Turc entre fiction et histoire (1550-1750) ». He is the author of several articles on the subject of the representation of the Turks during the Renaissance.

List of figures

Figure 1

Bayezid 1er

Figure 2

Soliman le Magnifique

Figure 3

Selim 1er