Abstracts

Résumé

En Tunisie, l’ordre politico-graphique est clair : la langue arabe, seule langue reconnue dans la Constitution, s’exprime par l’alphabet arabe, le français par l’alphabet latin, les chiffres servent à exprimer des grandeurs et le tunisien n’a pas de visibilité officielle à l’écrit. Les écritures des Statuts sur Facebook, en revanche, défient ces arrangements. Les limites de ces usages y sont lâches, les graphies emmêlées, les arrangements révisés et le tunisien écrit apparaît, se répand et se normalise. Je propose de comprendre ces écritures comme des expressions d’une citoyenneté horizontale engageant un processus de reconnaissance d’une langue qui n’a pas de visibilité officielle à l’écrit. Facebook devient ainsi un espace de remise en question du rôle de l’État dans sa définition d’une forme scripturaire de citoyenneté. Je soutiens, enfin, que les processus de reconnaissance ne sont pas nécessairement étayés par des pratiques de luttes et de revendications mais qu’ils peuvent se dérouler de manière relativement banale et informelle.

Mots-clés :

- Achour Kallel,

- anthropologie du langage,

- citoyenneté,

- écritures,

- Facebook,

- langue,

- reconnaissance,

- Tunisie

Abstract

In Tunisia, the graphical-political order is clear : the Arabic language, the sole language recognized by the Constitution, is expressed by the Arab alphabet, the French one by the Latin alphabet, numbers are used to express quantities, and written Tunisian has no official visibility. By contrast, the writings of statutes on Facebook challenge these arrangements. I propose to understand these writings as expressions of horizontal citizenship initiating a process of recognizing a language that has no official visibility. From a linguistic anthropological viewpoint, Facebook becomes a space for questioning the role of the state in its definition of a scriptural form of citizenship. Finally, I argue that recognition processes are not necessarily supported by explicit claims. They can rather take place in a relatively banal and informal way.

Keywords:

- Achour Kallel,

- Citizenship,

- Facebook,

- Language,

- Linguistic Anthropology,

- Recognition,

- Tunisia,

- Writing

Resumen

En Túnez, el orden político-gráfico es claro: la lengua árabe, la única lengua reconocida en la Constitución, se expresa a través del alfabeto árabe, el francés a través del alfabeto latino, las cifras sirven para expresar las dimensiones y el tunicio no tiene visibilidad en lo escrito. Las escrituras de los Estatutos sobre Facebook, en cambio, desafían ese orden. Los límites de dichos usos son inciertos, las grafías están mescladas, las disposiciones revisadas y el tunicio escrito aparece, se extiende y se normaliza. Propongo comprender esas escrituras como expresiones de una ciudadanía horizontal que suscita un proceso de reconocimiento de una lengua que no ha tenido visibilidad oficial a nivel de lo escrito. Facebook deviene así un espacio de cuestionamiento del rol del Estado en su definición de una forma escrituraria ciudadana. Sostengo que los procesos de reconocimiento no están necesariamente apuntalados por las luchas y las reivindicaciones pero que pueden desarrollarse de manera relativamente banal e informal.

Palabras clave:

- Achour Kallel,

- antropología del lenguaje,

- ciudadanía,

- escrituras,

- Facebook,

- lengua,

- reconocimiento,

- Túnez

Article body

Introduction[1]

Tunisie-révolution, révolution-numérique, numérique-Facebook : ces suites lexicales circulent fréquemment ici ou là depuis janvier 2011. En dépit de la pauvreté sociologique et du raccourci analytique qu’elles expriment, ces représentations attestent de la présence du réseau social dans ce pays. En effet, de près de 3 millions d’utilisateurs en janvier 2012, les utilisateurs de Facebook sont passés à 4,6 millions en mai 2014, pour un pays comptant moins de 11 millions d’habitants[2]. Il ne s’agit pas de tomber dans le piège consistant à imaginer que la Tunisie, longtemps demeurée sous un régime autoritaire et pauvre économiquement, offre un accès égal à Internet à l’ensemble de ses citoyens. La fracture numérique existe sur un seul et même territoire. Il s’agit, plutôt, de rappeler que le réseau social Facebook y est grandement présent.

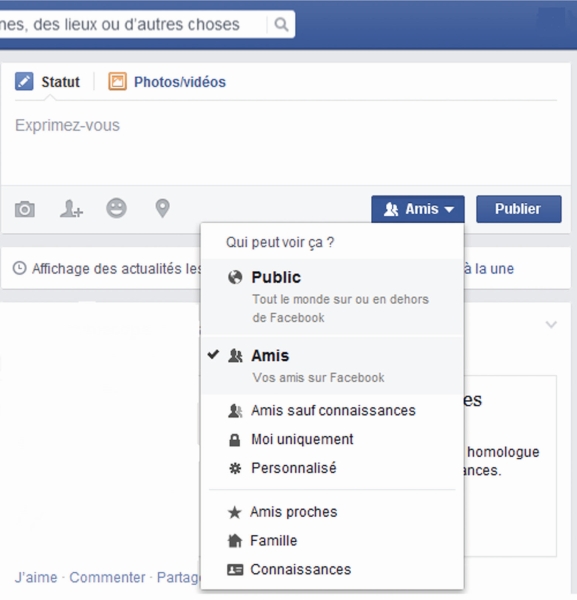

Les usages sur ce site de réseau social sont variés. Après la création d’un Profil, la constitution d’un réseau d’Amis et, éventuellement, l’adhésion à des Pages et à des Groupes suivant ses centres d’intérêt, l’adhérent peut écouter, voir ou lire les éléments postés par d’autres[3]. Il peut également poster ou partager des enregistrements vidéo et audio ou des textes. Communiquer avec les autres peut, aussi, prendre différentes formes. Suivant les supports utilisés (ordinateur, tablette, iPhone), il est possible d’effectuer des « appels vidéos » ou de passer des « messages vocaux ». Les espaces d’écriture, peuvent, quant à eux, être différenciés suivant les objectifs souhaités. Trois espaces d’écriture s’offrent ainsi aux scripteurs : les Discussions instantanées, les Commentaires et les Statuts. Les premières correspondent à des écritures privées ayant vocation à être peu diffusées. Les Commentaires, comme leur nom l’indique, permettent à l’adhérent de réagir à des éléments déjà publiés. Cet espace relève du domaine de l’échange conversationnel écrit. À ces deux modalités s’ajoute un troisième espace d’écritures : les Statuts. Ce sont des écritures publiables sur le Mur[4], le Profil personnel ou celui des Amis. Ces écritures se différencient doublement des deux premières. D’une part, elles relèvent de l’élément le plus potentiellement diffusé, donc rendu visible, contrairement aux Discussions. En effet, suivant le type de paramétrage effectué, il est possible, si aucune restriction n’est effectuée, de permettre à tout utilisateur d’Internet d’accéder à la lecture sans même avoir besoin de posséder un compte sur Facebook (voir la capture d’écran). D’autre part, ces écritures s’écartent des commentaires puisqu’elles ne constituent pas des réponses immédiates aux réactions écrites des autres scripteurs. C’est précisément cette double dimension relevant à la fois du partagé et du registre de l’écrit qui est intéressante dans l’étude des Statuts.

Ces écritures possèdent, aussi, cette caractéristique de ne pas situer obligatoirement celle ou celui qui les écrit dans une situation formelle d’écriture. De fait, des gens qui n’avaient pas forcément d’espace partagé d’écriture se sont adonnés à cette pratique. L’entreprise est d’autant plus favorisée que les exigences sont ajustables. Celles-ci sont, en effet, moins régies par des cadres linguistiques (écrire correctement) que psychosociaux (le type de réseaux d’Amis, l’identité sociale avancée, les influences sociales, la réciprocité des interactions, etc.).

À partir d’un travail de terrain mené depuis 2010[5] sur le site du réseau social, je montrerai ici comment les écritures des Statuts sur Facebook participent, assez subrepticement, à la mise en place d’un dispositif de reconnaissance d’une langue non reconnue officiellement. Facebook devient ainsi un espace de remise en question du rôle de l’État dans sa définition d’une forme scripturaire de citoyenneté. Je décrirai d’abord ces écritures puis exposerai les mobiles des scripteurs. Je présenterai ensuite le contexte historique dans lequel ces écritures prennent sens. Je proposerai, enfin, un cadre théorique de l’étude de la citoyenneté pour voir dans quelle mesure celui-ci peut apporter un angle d’analyse pertinent des pratiques d’écriture analysées. Mais avant cela, précisons quelques éléments de méthode.

Figure 1

Capture d’écran prise par l’auteure montrant le rectangle réservé à l’écriture du Statut et les paramétrages possibles (les éléments renvoyant à des données personnelles ont été effacés)

Ethnographie des écritures sur Internet

Des constructions scripturaires de réalités

Ce n’est pas tant le contenu, très varié, des écritures de Statuts sur le site du réseau social Facebook qui fera l’objet des analyses ici présentées, mais plutôt la manière avec laquelle ce qui est écrit est écrit[6]. L’anthropologie du langage a déjà montré comment celui-ci ne sert pas uniquement à jouer le rôle de médium dans la transmission d’informations. From Grammar to Politics (De la grammaire à la politique), titrait éloquemment Alessandro Duranti (1994), l’un des premiers classiques contemporains en anthropologie du langage. À partir d’un travail d’observation des échanges dans un village samoan, l’auteur montre bien comment la grammaire exprime et agit sur le politique et comment, inversement, le politique s’exprime, à son tour, linguistiquement. Le langage devient ainsi un bon indicateur des jeux de force comme des tensions entre les groupes et, plus largement, des diverses réalités vécues par ces mêmes groupes.

Mais le langage n’est pas qu’oral, il est aussi écrit. Mon intérêt pour les écritures des Statuts sur le réseau social Facebook s’inscrit dans cette optique d’anthropologie du langage considérant les écritures comme des pratiques sociales à part entière. Le langage y est ainsi saisi comme « une ressource définie sociohistoriquement pour la constitution de la société et la reproduction [la création ou la contestation, ajouterai-je] de significations et de pratiques culturelles »[7] (Duranti 2012 : 12). L’étude des Statuts comme type d’écritures somme toute assez banales fait écho à certains attributs d’autres écritures considérées comme « ordinaires » (Fabre 1993), examinées par les New literacy studies (Fraenkel et Mbodj 2010) ou encore analysées en tant que « Grassroots literacy » (Blommaert 2004, 2007).

Le cadre théorique développé par Blommaert a constitué le point de départ des analyses des écritures des Statuts que j’observais. Dans Grassroots Literacy. Writing, Identity and Voice in Central Africa (2007), Blommaert analyse les écrits de deux acteurs de la province de Katanga en République démocratique du Congo, Julien et Tshibumba. Rédigés à la main, ces écrits sont adressés à un lectorat « occidental ». Ils correspondent aux propriétés des « Grassroots literacy », terminologie empruntée à Johannes Fabian que l’on pourrait traduire par « écritures populaires ». Celles-ci sont définies comme étant des formes d’écriture de la non-élite. Elles sont caractérisées par une hétérographie ; l’usage des variétés vernaculaires ; une « insertion partielle dans l’économie du savoir » et « une mobilité limitée » (Blommaert 2007 : 11) puisqu’une fois en dehors des cadres locaux de leur production, elles perdent une partie de leur sens.

Du point de vue de l’approche empirique, Blommaert défend l’idée d’une ethnographie du texte. Cette ethnographie est, pour l’auteur, doublement différente d’une ethnographie classique. D’abord parce qu’il s’agit d’étudier des produits comme traces de pratiques et non pas d’observer directement les pratiques en train de se faire (l’auteur n’a jamais rencontré les deux acteurs principaux de son travail). Ensuite, parce que l’ethnographie, plus qu’un ensemble de « méthodes et de techniques » sur un terrain, est d’abord une « perspective théorique sur le comportement humain » (Blommaert 2007 : 18. Les italiques sont de l’auteur). De fait, aborder les écritures de ce point de vue, c’est, d’abord, tenter de saisir ce que les acteurs (en dehors d’une nécessaire volonté explicite) signifient, par les écritures qu’ils choisissent d’employer pour, ensuite, mieux comprendre les réalités et les constructions sociales en jeu.

Les lois du terrain sur Internet

La seconde question de méthode soulevée par ce travail est relative à l’anthropologie sur Internet. Il existe bien sûr des différences avec des terrains dits plus classiques. Par exemple, l’ethnographe n’a pas à se déplacer en chair et en os pour observer les pratiques. La dimension corporelle du terrain n’existe pas (ou, plus exactement, pas de la même manière) sur Internet. Une autre différence est relative au temps : le temps du terrain est également différent des terrains nécessitant une coprésence physique. Le terrain sur Internet, même sur le long terme comme c’est le cas ici, est fait par bribes, par morceaux de temps plus ou moins longs de passage du en-ligne au hors-ligne. Le terrain en devient du coup plus extensible, exigeant un type de disponibilité différent de celui d’un terrain non numérique. Mais ces différences de forme ne changent pas le fait que tout travail ethnographique nécessite de s’adapter aux exigences et aux règles de son terrain.

À l’origine, ce qui m’intéressait dans le fait de mener un terrain sur le réseau social Facebook était les usages du langage écrit. Mon enquête, qualitative, avait pour but de décrire et d’analyser ces écritures, de les mettre en regard avec les pratiques écrites en dehors du site du réseau social et de les inscrire dans leurs cadres historiques. Mon objectif était de voir les réalités sociales qu’elles exprimaient et les enjeux dans lesquels elles s’inscrivaient. Du fait que Facebook offrait une bonne panoplie de ces écritures et que, de plus, il prenait de plus en plus de place en termes d’adhérents, j’ai choisi de travailler sur ce terrain. La manière de mener ce terrain a donc découlé de cette première motivation. De fait, et sans exclure systématiquement des personnes que je connaissais en dehors de Facebook, les Profils de mes Amis devaient être les plus variés possible : du point de vue de l’âge (celui de mes Amis varie entre la vingtaine et plus de 70 ans pour la doyenne d’entre eux) ; du niveau d’éducation (fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à la retraite, journalistes, hommes politiques, artistes et femmes au foyer) ; du sexe (hommes et femmes) ; des compétences linguistiques (variables) ; ou encore des croyances (idéologiques, politiques et religieuses). Mais, l’élément principal qui unit ces acteurs, en dépit de toutes ces différences, relève du fait que, pour tous, le tunisien est leur langue natale.

Pour obtenir cette variété d’Amis, tantôt je partais des écritures pour cibler les scripteurs, tantôt je procédais inversement. L’une des techniques employées a consisté à commencer par adhérer à des Groupes ou à des Pages très différentes les unes des autres (du point de vue des affinités politiques, des positions idéologiques ou des usages linguistiques), à suivre les Publications et les Commentaires qui y apparaissaient, à cibler ensuite des acteurs qui y écrivaient (tous les utilisateurs de Facebook n’écrivent pas) pour leur envoyer des demandes d’ajout à ma liste d’Amis, ce qui me permettait de suivre régulièrement leurs Publications.

Mon travail de terrain a donc consisté à suivre, regrouper et classer, à partir de mon véritable Profil sur Facebook, des Statuts sur le réseau social. Ce corpus est constitué de captures d’écran des Publications des Statuts de l’ensemble de mes Amis. Environ 200 Profils composent le bain sociologique où j’ai mené mon terrain. J’ai ainsi obtenu des centaines de pages de captures d’écran montrant les différentes écritures au fil de ces cinq dernières années de travail ethnographique. Pour ce texte, 36 Profils Facebook ont été retenus. J’ai obtenu l’autorisation des Amis dont le paramétrage est confidentiel. Des entretiens semi-directifs ont été menés, parfois répétés, en situation de face à face et/ou via Internet : Skype (conversation par écrit), Facebook (des discussions instantanées avec les Amis dont le paramétrage est confidentiel) ou encore courriel traditionnel.

En conséquence, s’il est vrai que la nature de l’espace est à prendre en compte, elle ne l’est pas davantage que celle de tout autre espace. Tout espace possède, en effet, ses propres caractéristiques, qu’il soit numérique ou pas. En fin de compte, mon approche ethnographique sur Facebook rejoint d’autres approches de normalisation de l’ethnographie sur Internet. Les problèmes de méthode, de consentement des acteurs ou des réajustements ethnographiques demeurent les mêmes qu’en terrain non numérique, et l’ethnographie sur Internet n’est pas substantiellement différente d’autres types d’ethnographies (comme l’avance Pastinelli 2011)[8].

Ces jalons méthodologiques ainsi posés, voyons de plus près les spécificités de ces écritures de Statuts.

Les Statuts : écritures du pauvre ?

Écritures des Statuts : quelles spécificités ?

Les extraits qui suivent sont issus de Statuts publiés entre 2011 et 2014. Ils ont été observés sur des longueurs variées de Statuts, allant de la phrase au paragraphe. Comme nous le verrons, plusieurs types de graphies sont utilisés pour s’exprimer en différentes langues : notamment l’arabe standard, le français et le tunisien[9]. Ces graphies peuvent être utilisées de manière isolée ou mélangée. Il est ainsi possible de caractériser les écritures des Statuts retenus en fonction de deux axes : l’un relatif à la langue utilisée, l’autre à la graphie employée.

Exemples 2 : usages des chiffres avec graphie latine

a/ expression en tunisien et en français : « 3amlyn bon kiffe » (N.L., « On s’éclate »).

b/ expression en tunisien : « […] ech 9a3din ya3mlou […] » (D.L. ; « [...] Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire […] »).

Exemples 3 : usages de la graphie arabe

a/ expression en tunisien : «ما خبرة عندوش برشة » (Z.B., « Il n’a pas beaucoup d’expérience »).

b/ expression en français : « توت سويت » (T.D., « Tout de suite ») ; « بروبليم » (I.N., « Problème »).

c/ expression en arabe standard et en français : « بنجوووور. . أين أنتممنه؟ » (F., littéralement « Bonjour [avec voyelle allongée : bonjûûûûr] où en êtes-vous de lui ? » signifiant « comment allez-vous ? »).

d/ expression en tunisien et en français : « شوية ساكسيزمعالصباح » (F., « Un peu de sexisme de bon matin »).

e/ expression en arabe standard : « يا ويلاه ! لقد انكشفتالمؤامرة » (T.D., « Oh malheur ! Le complot a été découvert »).

Exemples 4 : usage de deux graphies arabe et latine pour une expression en tunisien et français

« exrême droite يا extrême gauche يا

وسطية؟؟ Publication بربي ما فماش sur فايس بوك » (N.B., « Est-ce qu’il n’y a pas sur Facebook [une] Publication du centre ? [Il n’y a que] extrême gauche ou extrême droite ».

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. D’autres langues circulent aussi comme l’égyptien, l’anglais ou l’italien. De nombreuses autres possibilités ont été notées, par exemple le mot « ديم g » (N.L.) – littéralement « ancien » signifiant « dépassé ». Il s’agit d’un mot exprimé en tunisien et écrit en graphie arabe en recourant à une seule lettre de l’alphabet latin. Ce recours sert à exprimer un phonème ([g]) renvoyant à une variante régionale du tunisien et n’existant pas dans l’alphabet arabe standard (son correspondant en arabe standard est le [q]).

Plusieurs traits caractérisent ces écritures. D’abord, la possibilité d’écrire en mélangeant langues et graphies : français, arabe standard, tunisien, deux à deux, parfois les trois ; la ou les langues d’expression ne coïncidant pas nécessairement avec la graphie utilisée. Ensuite, la possibilité de se défaire sciemment de la systématisation de l’usage de l’alphabet latin pour l’écriture du français, celui-ci pouvant parfaitement servir de support d’écriture de l’arabe standard ou du tunisien. D’autre part, les chiffres, choisis initialement en raison de leur ressemblance avec certaines lettres de la graphie arabe, sont bien présents en tant que graphie d’écriture, pouvant d’ailleurs rendre laborieuse la compréhension pour les non-initiés de certains passages plus longs. Mais, dans tous les cas, et quelle que soit la combinaison retenue, une constante apparaît : l’écriture en tunisien, mélangé ou seul.

Ce n’est pas seulement l’apparition, écrite, de la langue tunisienne qui fait la particularité des écritures des Statuts sur Facebook. Il faut savoir que l’écriture en tunisien a existé de manière sporadique ici ou là, bien que de manière bien moins importante. Par exemple, le tunisien a été choisi comme langue de dialogue de certains romanciers (comme B. Kheraïef ou A. Douagi) ; comme langue de publicité ; d’échanges personnels dans les courts textes de téléphonie mobile ou encore sur Internet. Dans ce dernier espace, c’est notamment à travers les forums de chat que les échanges en tunisien ont commencé à apparaître[10]. Mais trois particularités des Statuts sur Facebook les différencient de ces autres formats d’écriture. D’abord, Facebook est, de loin, l’un des sites de réseaux sociaux les plus diffusés en Tunisie (il compte près de 12 fois de plus d’utilisateurs que sur Twitter, soit une différence de plus de quatre millions de personnes[11]). Deuxièmement, il suffit d’adhérer au site pour avoir cet espace d’écriture. Ainsi, il n’est plus besoin d’être publicitaire ou romancier pour écrire de la sorte. Troisièmement, la nature même de l’espace permet la circulation de ces écritures que les moyens moins classiques cités plus haut permettent moins.

Elite/Non-élite

Nous retrouvons dans ces écritures certaines des propriétés des « écrits populaires » citées plus haut. L’hétérographie : les écritures se réfèrent, effectivement, à des graphies différentes ; l’incursion du vernaculaire, à travers la diffusion du tunisien ; le code-switching, à travers le mélange entre différentes langues dans une même phrase ou encore leur difficile compréhension en dehors de l’espace numérique local de leur production : il est en effet compliqué pour ceux qui ne sont pas locuteurs de tunisien de les comprendre. Blommaert comprenait ces écritures comme étant propres à une non-élite et ayant pour effet une mise en silence des scripteurs (« to silence the voice », Blommaert 2007 : 7). Mais est-ce vraiment le cas ici ?

Il existe bien une partie de la non-élite qui écrit de la sorte. Dans ce cadre, les écritures des Statuts ne sont pas réfléchies et les raisons d’utilisation du tunisien ne font pas l’objet d’attitude réflexive. C’est le cas de O., la quarantaine, qui, amusée, m’a répondu en substance : « je ne sais pas [pourquoi j’écris ainsi], j’ai trouvé que les gens écrivaient comme ça, j’ai écrit comme ça ». Mais tous les scripteurs ne font pas ce choix de manière non réfléchie. H., la trentaine, milite explicitement pour l’usage du tunisien. Il a créé sur Facebook comme en dehors de Facebook des espaces pour appeler à son usage[12]. Le fait que H. utilise le tunisien (bien que de manière non systématique) devient, de ce fait, la suite logique d’un véritable parcours réflexif. Voici ce qu’il me déclare lors d’un entretien :

Pour moi il y a une volonté derrière […] ; je vois ça comme un détachement du panarabisme ; pour moi je considère qu’écrire en tunisien est le meilleur vaccin contre les idéologies (islamisme et panarabisme) principalement ; car la modernité tunisienne s’exprime [en tunisien].

Pour d’autres scripteurs, l’écriture en tunisien représente une sorte d’effet collatéral. L’usage du tunisien est ici pensé comme servant un objectif qui ne relève pas proprement du domaine linguistique. C’est ce qui m’a été démontré par l’analyse d’un document précieux retranscrivant les emails échangés d’un groupe de cyberdissidents au sujet de l’organisation d’une manifestation ayant eu lieu en 2010[13]. L’enjeu était, entre autres, de s’accorder sur les choix linguistiques du slogan à retenir. Après plusieurs échanges au sujet du contenu et de la langue à utiliser, l’un des organisateurs explique : « Je propose que ce soit le plus “derja”[14], le plus “populaire” et accessible possible, pour se démarquer des manifestations politico-politiques [et ressembler à] l’homo normalus normalus ». C’est effectivement cette logique qui fut retenue. Des journalistes ou hommes politiques dont j’ai régulièrement suivi les Publications écrivent aussi de cette manière sur Facebook.

En fin de compte, même si elles partagent certaines des propriétés des écritures populaires, les écritures de Statuts sur Facebook ne sont pas systématiquement celles d’une non-élite, comme il vient d’être démontré. La distinction élite/non-élite n’explique donc pas, à elle seule, l’apparition ni le processus de visibilisation du tunisien sur la toile. Je montrerai dans la partie qui suit qu’il ne s’agit pas tant d’enjeux d’inégalité d’accès aux ressources que d’une proposition graphique afin de se situer autrement en tant que citoyen vis-à-vis des politiques linguistiques.

Citoyenneté officielle et citoyenneté horizontale

Les termes d’une citoyenneté linguistique officielle ou comment les écritures des Statuts soufflent sur les braises

Il y a cette possibilité que nos petits-enfants, à Dieu ne plaise, parlent des langues hybrides dont les traits commencent à apparaître ici ou là. Voyez ce qui s’écrit sur les pages Facebook, et sur Internet de manière générale [...]. Si cela était limité à ce qui s’écrivait sur Facebook, nous dirions que la chose est circonscrite à un lieu spécifique. Mais cela devient la règle [...]

Marzouki 2011[15]

Cet extrait de l’article rédigé par l’ancien président tunisien à la veille de son mandat présidentiel montre bien l’écart entre une vision officielle de l’expression linguistique et les pratiques scripturaires sur Facebook. Politiquement, à chaque État correspond un projet linguistique définissant avec plus ou moins de solennité ce que devraient être les pratiques linguistiques de ses citoyens. Sous cet angle, la citoyenneté est comprise dans le strict cadre de l’appartenance à un État, du respect et de la reproduction de ses règles : c’est ce que l’État attend des citoyens. Cette vision verticale État/citoyen (Kabeer 2005) vient ici rendre compte d’une citoyenneté officielle.

De ce point de vue, l’arabe standard et le français sont, aujourd’hui, les deux principales langues écrites dans le pays. L’arabe standard est reconnu officiellement selon la première puis la deuxième Constitution tunisienne (1959 et 2014). Cette dernière insiste encore plus fermement que la précédente sur l’importance du statut de la langue arabe standard en la reliant à des problématiques identitaires. En effet, l’article premier, réaffirmant que l’arabe standard est la langue du pays, est renforcé par l’article 39 qui exprime l’engagement de l’État à « enraciner l’arabe standard » en relation à « l’identité arabo-musulmane ». Cette idéologisation de la langue arabe standard n’est pas nouvelle. Vers la fin des années 1970, une politique d’arabisation a eu lieu, offrant de moins en moins de place au français, que Habib Bourguiba, premier président (1957-1987), considérait comme la langue de la modernité[16]. Après l’indépendance tunisienne en 1956, l’arabe standard et le français ont été les deux langues importantes utilisées respectivement, l’une pour la consolidation nationale (le choix a été le même pour les pays arabophones qui ont opté pour la langue arabe standard comme langue nationale ou officielle au moment des indépendances), l’autre pour l’accès à la modernité. Mais quel qu’ait été le degré d’acceptation et d’ouverture politiques aux autres langues, le tunisien n’a pas été officiellement reconnu. De ce point de vue, celui-ci reste en dehors de cette citoyenneté linguistique officielle[17]. D’ailleurs, les pratiques de « vernacularisation » ou de mélange au tunisien sont souvent critiquées, même à l’oral (voir Achour Kallel 2011). L’ancien président Marzouki, dans ce même texte cité plus haut, n’a pas simplement dénoncé ce qu’il a appelé une « créolisation », il a même préconisé la « criminalisation » (tajrîm en arabe dans l’article) de son usage sur les radios et sur les chaînes de télévision.

Cette situation montre que, à l’instar d’autres pays dans le monde, la problématique linguistique est vive en Tunisie. Et ces écritures sur Facebook n’ont pas manqué de souffler sur les braises. Or, les internautes n’ignorent pas ces enjeux linguistiques. Que signifie, dès lors, leur choix scripturaire de poser leurs rapports les uns aux autres sous cette forme linguistique ? Les écritures sur Facebook peuvent-elles être comprises comme l’un des lieux de « fabrication » d’une nouvelle citoyenneté ?

Une citoyenneté horizontale ou les chemins de la reconnaissance

La citoyenneté officielle propose un angle de compréhension des pratiques sociales. Mais cet angle peut s’élargir en conceptualisant cette citoyenneté non pas seulement en termes officiels, mais aussi en termes culturels. La dimension culturelle de la citoyenneté a été introduite par l’anthropologue Renato Rosaldo dans un célèbre article publié en 1994. « Oxymore délibéré » selon les mots de l’auteur, la citoyenneté culturelle (l’auteur parle de « cultural citizenship »), différente de la citoyenneté officielle, y est définie comme référant au « droit d’être différent et d’appartenir dans un sens démocratique et participatif » (Rosaldo 1994 : 402, traduction libre). La citoyenneté dont il s’agira ici n’est donc pas prédéfinie. Elle n’est pas de nature juridique, politique ou normative. Elle ne relève pas des droits et des devoirs des citoyens ni ne correspond aux attentes de l’État vis-à-vis des pratiques des citoyens. Par citoyenneté, j’entends (c’est l’optique de Kabeer 2005) la manière dont les pratiques sont gérées par les citoyens eux-mêmes (ici vis-à-vis de l’objet langue), impliquant des rapports horizontaux entre citoyens et des représentations différentes vis-à-vis des attentes de l’État (Kabeer 2005)[18].

Ces démarches analytiques font ainsi de la citoyenneté non seulement une grille d’analyse utilisée par le chercheur mais aussi « un objet ouvert à l’enquête empirique » (Neveu 2004a : 90). Il devient ainsi possible de mobiliser anthropologiquement le concept

[S]elon différents registres – que ce soit parce que les agents sociaux (individus, groupes, mouvements sociaux, États et opérateurs de politiques publiques…) la mobilisent eux-mêmes, ou parce que les chercheurs l’utilisent comme grille d’analyse conceptuelle, grille qui varie en fonction de l’acception ou de la dimension de la citoyenneté retenue.

Gagné et Neveu 2009 : 19

De nombreux travaux ont adhéré à cette conceptualisation de la citoyenneté. Par exemple, entre cette « vision “horizontale” de la citoyenneté » (Kabeer 2005 : 23) et celle attendue par l’État, parfois, des « clashs » peuvent surgir (Holston 2009a). De fait, ce qui peut être compris comme relevant d’actes allant de l’incivilité à la délinquance peut être considéré comme une forme d’expression de la citoyenneté. Schaut note :

Un jeune « vandale » peut estimer plus important d’endommager un panier de basket qui lui est destiné pour faire savoir et entendre ce qu’il vit que de marquer trente paniers tous les jours, autorisant ainsi les pouvoirs publics qui ont installé l’équipement à manifester leur satisfaction. Et ceci même si c’est ce même jeune qui a revendiqué l’installation du terrain de basket.

Schaut 1999 : 86

Holston (2009b) parle pour sa part de « dangerous spaces of citizenship » (espaces de citoyenneté dangereux) créés en réaction à l’incapacité de la démocratie brésilienne à donner accès à une justice sociale et à une répartition équitable des biens. À Sao Paulo, l’observation des réactions de clients dans une file d’attente de banque ou encore l’obtention des certificats de propriété ont constitué des données d’observation précieuses utilisées pour le développement d’idées importantes sur la citoyenneté (Holston 2009a). À Roubaix, l’observation des pratiques de quartier a été le point de départ d’analyses intéressantes au sujet de la citoyenneté (Neveu 2004b). L’instrumentalisation de la sexualité et de la maternité dans des questions de pouvoir et de racisme a également été analysée du point de vue de la citoyenneté (« bon » vs « anti-citoyen », Cisneros 2013). Ainsi, la citoyenneté peut être approchée, non pas à partir d’un terrain « explicitement politique » (Bénéi, cité par Gagné et Neveu 2009 : 12), mais par des pratiques ne relevant pas, du moins de manière explicite, du politique, comme celles d’écrire son Statut sur Facebook.

C’est précisément à travers cette proposition graphique implicite de s’inscrire autrement dans l’espace national que l’on peut parler de citoyenneté. On se déplace ainsi d’une citoyenneté verticale, officielle, à une citoyenneté horizontale, culturelle, octroyant aux gens une autorité relative quant à l’expression scripturaire de leur citoyenneté. Facebook devient ainsi un espace de remise en question du rôle de l’État dans l’identification de ce qui doit ou ne doit pas correspondre à une citoyenneté scripturaire officielle. Cet espace permet, pour reprendre les mots de Honneth (2004), de déplacer l’attention de l’oeil physique à la disposition sociale intérieure permettant de voir ce qui se pratique[19]. Si elle n’est pas reconnue du point de vue d’une citoyenneté officielle, la langue tunisienne est bien visible dans une vision horizontale de la citoyenneté[20].

Cette reconnaissance dans un domaine non officiel ne signifie pas qu’elle ne peut pas avoir d’impact sur un domaine officiel. En effet, que l’écriture en langue tunisienne soit rendue visible n’implique pas que ce qui était échangé oralement s’est simplement transposé à l’écrit, mais peut amener à de plus amples transformations sur le plan social et politique. D’une part, ces écritures ne sont plus confinées aux espaces numériques mais sortent dans les rues ou s’écrivent à la main[21]. D’autre part, nous avons noté la création d’un site ministériel recourant à ce type d’écritures (Achour Kallel 2015). Même s’il a eu la vie courte, ce site n’aurait pas vu le jour en dehors de cette dynamique graphique horizontale, et rien ne laisse croire que l’entreprise ne sera pas répétée.

Conclusion : « Le désordre travaille caché »

À travers l’analyse des Statuts sur Facebook, j’ai voulu montrer que la compréhension de ces écritures en termes d’élite/non-élite n’était pas suffisante pour saisir les significations de ces pratiques. J’ai donc proposé un cadre théorique général de citoyenneté horizontale et culturelle comme alternative analytique. Ainsi comprises, ces écritures participent d’un processus de reconnaissance du tunisien écrit procédant d’une remise en question du rôle de l’État dans l’imposition des pratiques écrites destinées à être diffusées. Facebook devient ainsi un espace qui décentralise l’État de son rôle d’unique pourvoyeur d’autorité et permet l’expression d’une citoyenneté linguistique alternative et horizontale. Par ces écritures, l’usage graphique du tunisien devient ainsi une sorte de procédé d’expression d’une citoyenneté linguistique engageant, progressivement, un processus de reconnaissance.

À cet égard, la reconnaissance conçue comme trajet ou comme parcours permet de montrer que les pratiques qui la sous-tendent ne sont pas nécessairement synonymes de luttes, de revendications, d’engagements, de mobilisations ou de résistance. Bien sûr, cela peut-être le cas, mais pas obligatoirement. La reconnaissance peut, ainsi, être un processus mis en actes régulièrement, d’une manière banale et informelle, d’une manière parfois négligée de l’acteur comme de l’observateur. « Le désordre travaille caché », écrivait Balandier (1988 : 91). Parfois, la reconnaissance aussi. Envisagée de la sorte, la reconnaissance est un concept permettant de rendre compte de la richesse des situations sociales et de la créativité des individus, tenant ainsi compte des acteurs eux-mêmes mais aussi du temps : la reconnaissance ne prend pas toujours le chemin le plus court. Rarement du jour au lendemain, c’est dans le long terme que les transformations sociales se produisent. L’accent est ainsi moins mis sur le résultat – des pratiques visant la reconnaissance peuvent aboutir comme elles peuvent échouer ou s’interrompre – que sur le processus.

Appendices

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier les évaluateurs anonymes de la revue pour leurs propositions et commentaires pertinents.

-

[2]

D’après l’Arab Social Media Report (Mohammed Bin Rashid School of Government 2014), consulté sur Internet (http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx), le 30 janvier 2015.

-

[3]

Je rejoins Boyd (2006) et capitalise les noms utilisés sur Internet, comme Statut, Amis, etc., pour marquer l’écart de sens des usages lexicaux suivant leur statut prédéterminé par l’espace numérique (ce qui est le cas sur Facebook) ou pas.

-

[4]

Le Mur sur Facebook est une sorte d’espace de rencontre de l’adhérent avec son réseau d’Amis, de Pages et Groupes auxquels il souscrit.

-

[5]

C’est un travail entamé dans le cadre d’un projet postdoctoral à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. Il s’agissait de comprendre anthropologiquement les usages linguistiques oraux (notamment à partir des radios privées) et écrits des mélanges linguistiques, puis ceux du tunisien en particulier. Mon terrain sur le site du réseau social Facebook s’intègre dans ce deuxième axe.

-

[6]

Pour un aperçu du caractère éclectique de ces écritures, voir Achour Kallel (2013).

-

[7]

Cette citation comme les suivantes, extraites de textes anglais ou arabes, sont toutes des traductions de l’auteure. Voir aussi Duranti (1994, 2009).

-

[8]

Voir aussi Boellstorff (2009) et Escobar (1994).

-

[9]

Je parlerai de l’arabe standard pour désigner l’arabe standard moderne, par opposition au classique. Il s’agit de la langue littérale, écrite, utilisée dans les pays arabophones (communément nommée fushâ). Par ailleurs, je parlerai indifféremment de langue tunisienne ou de tunisien (nommé aussi dialectal tunisien, arabe tunisien ou tunisien) sans tenir compte de ses variantes régionales.

-

[10]

Voir l’étude de Pastinelli (1999), qui a mis en évidence l’usage de ce type d’écriture sur le canal de chat IRC, Internet Relay Chat auprès de Tunisiens et de Marocains. Pour un point de vue sociolinguistique, voir les riches analyses dans d’autres pays arabophones développées par Palfreyman et Khalil (2003) aux Émirats Arabes Unis, Aboelezz (2008) en Égypte, Samin (2010) en Arabie Saoudite ou Caubet (2012) au Maroc.

-

[11]

Voir l’Arab Social Media Report (2014).

-

[12]

Voici deux liens renvoyant respectivement vers sa page sur Facebook et son blogue : (https://www.facebook.com/pages/إكتب-بتونسي/240686392643158?sk=info&tab=page_info) et Mess T7ess - مستحس (http://messout7essou.blogspot.com/), consultés le 30 janvier 2015.

-

[13]

Manifestation contre la censure sur Internet qui a eu lieu le 22 mai 2010, intitulée « Nhar 3la ammar » (Nhâr ‘la Ammar ; Sale journée pour Ammar) ; une page sur Facebook a été créée pour l’occasion (https://www.facebook.com/events/119031098115185/), consultée sur Internet le 19 mars 2015 (caduque au 27 janvier 2016). C’est l’un des organisateurs de la journée qui m’a fourni ce document.

-

[14]

Derja est la désignation répandue de la langue tunisienne.

-

[15]

Extrait d’un article de M.M. Marzouki, ancien président de la Tunisie (2011-2014), publié en novembre 2011 sur le portail d’al-Jazeera, consulté sur Internet (http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/11/6/ي-لغة-سيتكلم-العرب-القرن-المقبلأ), le 30 janvier 2015 (lien caduc au 27 janvier 2016).

-

[16]

Pour plus de développements sur la question de l’arabisation et des politiques linguistiques en Tunisie, mais aussi au Maghreb, voir par exemple Laroussi (2003) et Grandguillaume (2003, 2004).

-

[17]

Comme c’est le cas pour la majorité des pays arabophones ; notons toutefois que le Maroc reconnaît depuis 2011 l’amazighe comme langue officielle en plus de l’arabe standard (article 5 de la constitution de 2011).

-

[18]

Voir aussi Turner (1993) qui proposait de voir en la citoyenneté non pas une somme de droits et de devoirs mais un ensemble de pratiques sociales.

-

[19]

Ce constat sur le statut du tunisien regardé comme s’il était « transparent », pour reprendre le terme de Schaut (1999 : 99), rejoint la formulation de Haeri (2009) qui emploie l’expression « the elephant in the room » (l’éléphant dans la pièce) pour décrire le statut de l’égyptien. Elle appuie ainsi l’idée de l’invisibilisation de quelque chose qui, pourtant, existe (en dépit du fait que l’égyptien, notamment pour des raisons démographiques, est bien plus présent que le tunisien).

-

[20]

Cette observation a été vérifiée ailleurs. Sur le statut du marocain, D. Caubet souligne : « Plutôt que de longs discours militants, ce sont les pratiques réelles qui vont changer dans de nombreux domaines de la sphère publique, à l’oral mais aussi à l’écrit » (Caubet 2012 : 378). En outre, ces mécanismes ne sont pas propres à Facebook. D’autres médias amènent, aussi, à l’apparition ou au changement de pratiques en rapport à la chose politique. Par exemple, regarder banalement la télévision peut aussi participer à remodeler le rapport des acteurs à la chose politique, comme l’avance Hadj-Moussa, même si regarder la télévision « ne peut être associé à une réunion d’activistes politiques, [...] [cela participe toutefois à] rendre plus visibles [d]es enjeux, et à susciter des pratiques nouvelles dont les effets ont un certain impact sur les modalités publiques de discussion, sur les manières d’être soi et de rendre les autorités redevables de ce qu’elles font » (Hadj-Moussa 2012 : 171-172).

-

[21]

Voir par exemple Yaghan (2008), cité par Aboelezz (2009).

Références

- Aboelezz M., 2008, « Latinised Arabic and Connections to Bilingual Ability » : 1-23, in S. Disney, B. Forchtner, W. Ibrahim et N. Millar (dir.), The Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics & Language Teaching, vol. 3, consulté sur Internet (http://www.ling.lancs.ac.uk/pgconference/v03/Aboelezz), le 30 janvier 2015.

- Achour Kallel M., 2011, « Choix langagiers sur la radio Mosaïque FM. Dispositifs d’invisibilité et de normalisation sociales », Langage & Société, 138 : 77-96.

- Achour Kallel M., 2013, « Des écritures ordinaires sur Facebook : cyberactivités et cyberactivismes » : 227-243, in S. Najar (dir.), Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe. Paris, IRMC, Karthala.

- Achour Kallel M., 2015, « “Ici on parle tunisien” : écriture du politique et politique de l’écriture, ou qui ne peut pas être passeur » : 95-117, in M. Achour Kallel (dir.), Le social par le langage. La parole au quotidien. Paris, IRMC, Karthala.

- Balandier G., 1988, Le désordre. Éloge du mouvement. Paris, Éditions Fayard.

- Blommaert J., 2004, « Writing as a Problem : African Grassroots Writing, Economies of Literacy, and Globalization », Language in Society, 33, 5 : 643-671.

- Blommaert J., 2007, Grassroots Literacy. Writing, Identity and Voice in Central Africa. Londres, New York, Routledge, consulté sur Internet (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/julkaisut/wild/papers/ Grassroots%20Literacy), le 29 janvier 2015.

- Boellstorff T., 2009, « Virtual Worlds and Futures of Anthropology », Anthronotes, 30, 1 : 1-5, consulté sur Internet (http://anthropology.si.edu/outreach/anthnote/AnthroNotesSpring2009web.pdf), le 20 janvier 2014.

- Boyd D., 2006, « Friends, Friendsters, and MySpace Top 8 : Writing Community into Being on Social Network Sites », First Monday, 11, 12, consulté sur Internet (http://firstmonday.org/article/view/1418/1336), le 27 février 2014.

- Caubet D., 2012, « Apparition massive de la darija à l’écrit à partir de 2008-2009 : sur le papier ou sur la toile : quelle graphie ? Quelles régularités ? » : 377-402, in M. Mekouak, P. Sanchez et A. Vicente (dir.), De los medievales a Internet : la presencia del arabevernaculo en las fuentes escritas. Saragosse, Université de Saragosse.

- Cisneros N., 2013, « “Alien” Sexuality : Race, Maternity, and Citizenship », Hypatia, 28, 2 : 290-306.

- Duranti A., 1994, From Grammar to Politics. Linguistic Anthropology in a Western Samoan Village. Berkeley, University of California Press.

- Duranti A., 2012, « Anthropology and Linguistics » : 12-23, in R. Fandon, O. Harris, T.H.J. Marchand, M. Nuttall, C. Shore, V. Strang et R.A. Wilson (dir.), ASA Handbook of Social Anthropology. Los Angeles, Londres, Sage, consulté sur Internet (http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/duranti/Duranti%20ASA%20Handbook-Ch-1.pdf), le 27 février 2014.

- Duranti A. (dir.), 2009, Linguistic Anthropology. A Reader. Malden, Wiley-Blackwell.

- Escobar A., 1994, « Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of Cyberculture », Current Anthropology, 35, 3 : 211-231.

- Fabre D. (dir.), 1993, Écritures ordinaires. Paris, Éditions P.O.L.

- Fraenkel B. et A. Mbodj, 2010, « Introduction. Les New Literacy Studies, jalons historiques et perspectives actuelles », Langage & Société, 3, 133 : 7-24.

- Gagne N. et C. Neveu, 2009, « Présentation : L’anthropologie et la “fabrique” des citoyennetés », Anthropologie et Sociétés, 33, 2 : 7-24, consulté sur Internet (DOI : 10.7202/039295ar), le 27 février 2014.

- Grandguillaume G., 2003, « Arabofrancophonie et politique linguistique », Glottopol, 1 : 70-75, consulté sur Internet (http://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_1/gpl1_05grand.pdf), le 30 janvier 2015.

- Grandguillaume G., 2004, « L’arabisation au Maghreb », Revue d’aménagement linguistique, 107 : 15-40.

- Hadj-Moussa R., 2012, « Sur un concept contesté. La sphère publique arabe est-elle soluble dans les médias ? », Anthropologie et Sociétés, 36, 1-2 : 161-180.

- Haeri N., 2009, « The Elephant in the Room. Language and Literacy in the Arab World » : 418-430, in D.R. Olson et N. Torrance (dir.), The Cambridge Handbook of Literacy. New York, Cambridge University Press.

- Holston J., 2009a, « Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries », City and Society, 21, 2 : 245-267.

- Holston J., 2009b, « Dangerous Spaces of Citizenship : Gang Talk, Rights Talk and Rule of Law in Brazil », Planning Theory, 81, 1 : 12-31.

- Honneth A., 2004, « Visibilité et invisibilité : sur l’épistémologie de la “reconnaissance” », Revue du Mauss, 1, 23 : 137-151.

- Kabeer N., 2005, « Introduction. The Search for Inclusive Citizenship : Meanings and Expressions in an Inter-Connected World » : 1-27, in N. Kabeer (dir.), Inclusive Citizenship. Meanings and Expressions. Londres, Zed Books.

- Laroussi F., 2003, « Glottopolitique, idéologies linguistiques et État-nation au Maghreb », Glottopol, 1 : 139-150, consulté sur Internet (http://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_1/gpl1_11larou.pdf), le 30 janvier 2015.

- Marzouki M.M., 2011, « Ay lugha sa-yatakallam al-‘arab al-qarn al-moqbel ? », consulté sur Internet (http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/11/6/ي-لغة-سيتكلم-العرب-القرن-المقبلأ), le 30 janvier 2015, lien caduc au 27 janvier 2016.

- Mohammed Bin Rashid School of Government, 2014, Arab Social Media Report, consulté sur Internet (http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx), le 30 janvier 2015.

- Neveu C., 2004a, « Les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté », Revue européenne des migrations internationales, 20, 3 : 89-101.

- Neveu C., 2004b, « Une “petite fabrique de territoire” : quartiers et citoyenneté à Roubaix », Ethnologie française, 34, 1 : 59-66.

- Palfreyman D. et M. al Khalil, 2003, « “A Funky Language for Teenz to Use” : Representing Gulf Arabic in Instant Messaging », Journal of Computer-Mediated Communication, 9, 1, consulté sur Internet (DOI : 10.1111/j.1083-6101.2003.tb00355.x), le 30 janvier 2015.

- Pastinelli M., 1999, « Ethnographie d’une délocalisation virtuelle. Le rapport à l’espace des internautes dans les canaux de “chat” », Terminal, technologie de l’information, culture et société, 79, consulté sur Internet (http://www.revue-terminal.org/www/articles/79/reseauPastinelli.html), le 30 janvier 2015.

- Pastinelli M., 2011, « Pour en finir avec l’ethnographie du virtuel ! Des enjeux méthodologiques de l’enquête de terrain en ligne », Anthropologie et Sociétés, 35, 1-2 : 35-52, consulté sur Internet (DOI : 10.7202/1006367ar), le 30 janvier 2015.

- Rosaldo R., 1994, « Cultural Citizenship and Educational Democracy », Cultural Anthropology, 9, 3 : 402-411.

- Samin N., 2010, « Internet Bulletin Boards in Saudi Arabia : Analogues of Change and Resistance » : 175-199, in R. Bassiouney (dir.), Arabic and the Media. Linguistic Analyses and Applications. Leiden, Brill.

- Schaut C., 1999, « Dénis de reconnaissance et stratégies de réparation », Recherches sociologiques, 2 : 85-101.

- Turner B.S., 1993, « Contemporary Problems in the Theory of Citizenship » : 1-18, in B.S. Turner (dir.), Citizenship and Social Theory. Londres, Sage.

- بتونسيإكتب Communauté (https://www.facebook.com/pages/إكتب-بتونسي/240686392643158?sk=info&tab=page_info), consulté le 30 janvier 2015.

- Mess T7ess -تحسمس (http://messout7essou.blogspot.com), consulté le 30 janvier 2015.

- Nhar 3la ammar (https://www.facebook.com/events/119031098115185/), consulté le 19 mars 2015, caduc au 27 janvier 2016.

Sites Internet

List of figures

Figure 1

Capture d’écran prise par l’auteure montrant le rectangle réservé à l’écriture du Statut et les paramétrages possibles (les éléments renvoyant à des données personnelles ont été effacés)