Abstracts

Résumé

L’adoption de codes de conduite et de gouvernance est devenue une pratique courante pour les sociétés. Malgré les avantages de l’approche volontaire que traduisent ces codes se pose la question de la force de ces engagements pris unilatéralement. En effet, ceux-ci peuvent sembler d’une utilité limitée pour les juristes qui les considèrent souvent comme des gestes de relations publiques et non telle une divulgation comportant des obligations réelles et contraignantes. Or, ces engagements ont une véritable force normative qui peut être révélée par l’entremise de différents outils. Au Québec comme en France, le droit accorde un rôle principalement informatif aux codes de conduite, en ce qu’ils permettent de transmettre de l’information aux investisseurs, aux consommateurs et aux tribunaux. Ce rôle fondamental, bien qu’il soit actuellement sous-estimé, a vocation à faciliter la surveillance des principaux acteurs du marché qui peuvent, par leurs interventions, inciter les sociétés à respecter les engagements qu’elles ont volontairement choisi d’adopter.

Abstract

The adoption of codes of conduct and governance has become commonplace in contemporary societies. Despite the advantages of the voluntary approach they reflect, these codes raise the question of the strength of commitments made unilaterally. Legal experts see them as being of limited usefulness, since they often consider them more as public relations exercises than as disclosures with real and enforceable obligations. However, these commitments have actual normative force that may be revealed using various tools. In particular, in both Québec and France, the law gives a mainly informative role to codes of conduct, in the sense that they transmit information to investors, consumers and the courts. This fundamental role, although currently underestimated, facilitates the oversight of the main market players whose interventions may encourage companies to comply with the commitments they have adopted voluntarily.

Resumen

La adopción de códigos de conducta y de gobernanza se ha convertido en una práctica común en las sociedades. A pesar de las ventajas del enfoque voluntario que brindan estos códigos, se planea la cuestión de la fuerza de estos compromisos suscritos unilateralmente. En efecto, tales compromisos pueden parecer de una utilidad limitada para los juristas, quienes frecuentemente los consideran como gestos de relaciones públicas, y no como una divulgación que comporta obligaciones reales y vinculantes. Ahora bien, estos compromisos poseen una verdadera fuerza normativa que puede ser superada a través de diferentes herramientas. Particularmente en Quebec, al igual que en Francia, el derecho acuerda un rol principalmente informativo a los códigos de conducta, de lo que éstos permiten transmitir como información a inversionistas, consumidores, y del mismo modo, a los tribunales. Aunque en la actualidad este rol fundamental está subestimado, tiene la vocación de facilitar la vigilancia de los principales actores del mercado, quienes con sus intervenciones, pueden incitar a las sociedades para que respeten los compromisos que han escogido y aceptado voluntariamente.

Article body

Si l’intérêt pour l’éthique des affaires et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est apparu au début du xxe siècle[1], il a pris de l’importance au milieu des années 70 avec l’arrivée des nouvelles technologies de l’information qui ont permis aux consommateurs et aux investisseurs d’être mieux informés du comportement des dirigeants des sociétés par actions[2]. Parallèlement, pendant la même période, les sociétés ont décentralisé leurs activités, ce qui a placé les États devant les limites de leur capacité à encadrer complètement et unilatéralement les activités internationales de ces dernières[3]. Ces changements ont poussé les États à accepter une intervention accrue des acteurs en place qui ont souhaité, pour différentes raisons, exprimer certaines valeurs et se donner des règles de conduite afin d’encadrer leurs activités et de créer une plus grande cohésion de leur culture d’entreprise[4].

Le retrait des États explique par ailleurs que la RSE prenne d’abord ses sources dans divers textes internationaux non contraignants issus notamment de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation internationale du travail (OIT) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[5]. La lecture de ces textes permet de constater qu’il existe un lien étroit entre les questions de bonne gouvernance et les questions liées à la RSE[6], comme cela ressort de la définition de la gouvernance de l’OCDE :

Le gouvernement d’entreprise fait référence aux relations entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres parties prenantes. Il détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des résultats obtenus. Un gouvernement d’entreprise de qualité doit inciter le conseil d’administration et la direction à poursuivre des objectifs conformes aux intérêts de la société et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective des résultats obtenus. L’existence d’un système de gouvernement d’entreprise efficace, au sein de chaque entreprise et dans l’économie considérée dans sa globalité, contribue à assurer la confiance nécessaire au bon fonctionnement d’une économie de marché. Il en résulte une diminution du coût du capital et un encouragement pour les entreprises à employer plus efficacement leurs ressources, et ce faisant, à alimenter la croissance[7].

Si cette définition concerne le respect des lois et des règlements, elle s’intéresse également au rôle et au respect des principes ou des pratiques qui sont adoptés par les entreprises et qui sont amenés à changer en fonction du contexte socioéconomique dans lequel elles évoluent. Par ailleurs, il ressort de cette définition qu’il n’est pas suffisant d’avoir adopté des politiques qui font état des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Il faut aussi que ces politiques soient appliquées par les acteurs visés, ce qui nécessite une culture éthique au sein de la société. Ces éléments de définition se retrouvent également en droit français et européen. Par exemple, la Commission européenne[8] a initialement défini la RSE comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes[9] » (salariés, consommateurs, voisins, etc.). La Commission précise désormais que « [l]a responsabilité sociale des entreprises concerne les actions de celles-ci qui vont au-delà des obligations juridiques qui leur incombent à l’égard de la société et de l’environnement[10] ». Ces définitions, utiles pour appréhender l’étendue des attentes exprimées envers les entreprises, laissent clairement comprendre que le comportement attendu va au-delà du respect des prescriptions légales.

En comparaison, le législateur québécois n’a pas adopté de définition établissant ce qui est visé par la RSE. Cela explique possiblement que, depuis l’adoption de la Loi sur le développement durable[11] en 2006, la notion de RSE soit parfois assimilée à la notion de développement durable. Selon l’article 2 de cette loi, le « développement durable » s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il s’appuie sur une vision à long terme qui prend en considération le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement. De même, au niveau canadien, le ministère des Affaires étrangères du Commerce et du Développement du Canada indique sur son site Internet que la RSE touche les mesures volontaires adoptées par une entreprise pour exercer ses activités d’une manière durable sur le plan économique, social et environnemental[12].

Si l’adoption de codes de conduite et de gouvernance[13] est devenue chose courante pour les sociétés[14], les crises traversées depuis le début des années 2000 et l’instabilité économique qui en a découlé ont récemment donné ouverture à une nouvelle réflexion sur l’importance d’imposer une plus grande imputabilité aux entreprises tant au niveau financier qu’au niveau social. Si l’État est intervenu sur plusieurs aspects en imposant de nouvelles règles afin de rétablir la confiance du public investisseur, il demeure que, en matière de développement durable, les sociétés possèdent toujours une certaine latitude qui leur permet de décider de l’étendue des engagements qu’elles souhaitent respecter en adoptant un code de conduite, en adhérant à une norme ISO ou en ratifiant divers protocoles.

L’approche volontaire comporte de nombreux avantages pour les sociétés lorsqu’on considère la complexité des marchés et la diversité des activités. En effet, elle accorde de la flexibilité aux entreprises en leur donnant une certaine liberté dans la façon dont celles-ci intégreront les préoccupations environnementales et sociales dans un contexte où établir des règles éthiques ou environnementales peut être une mission délicate. Or, malgré les avantages de cette démarche, cela entraîne nécessairement la question de la force des engagements pris unilatéralement. En effet, ceux-ci peuvent sembler d’une utilité limitée pour les juristes qui travaillent dans le domaine des affaires et qui les considèrent souvent comme des gestes de relations publiques et non telle une divulgation comportant des obligations réelles et contraignantes.

Or, comme nous le verrons, ces engagements ont une véritable force normative[15] puisque « ce qui fait la force de la norme, c’est avant tout la conviction qu’ont ses destinataires qu’elle les oblige et le degré d’adhésion qu’elle suscite par son contenu[16] ». Que ce soit par l’entremise de la preuve ou de la responsabilité civile, le droit permet donc d’obliger ceux qui s’engagent, même volontairement, ce qui met ainsi en lumière la mutation des sources en droit des affaires, par le passage du droit dur (hard law) au droit mou (soft law)[17].

Dans le présent texte, nous proposons de faire le point sur la place des engagements socialement responsables dans le droit québécois en perspective avec le droit français (partie 1). Nous pourrons constater à travers ce parcours qu’au Québec comme en France les outils normatifs traditionnels accordent principalement un rôle informatif aux codes de conduite en reconnaissant qu’ils permettent de transmettre de l’information aux investisseurs, aux consommateurs et aux tribunaux. Ce rôle fondamental, bien qu’il soit actuellement sous-estimé, a vocation à faciliter la surveillance par les principaux acteurs du marché qui peuvent alors, par leurs interventions, inciter les sociétés à respecter les engagements qu’elles ont volontairement choisi d’adopter (partie 2).

1 La transposition des engagements volontaires par les outils normatifs traditionnels

Fondés sur le respect des lois et des règlements, les codes de conduite, qu’ils soient adoptés au Canada ou en France, englobent ordinairement des engagements qui touchent des sujets divers, dont des questions de gouvernance et d’éthique de l’entreprise, de santé et de sécurité, de protection de l’environnement, de droits de la personne, de gestion des ressources humaines, de satisfaction de la clientèle, etc.[18] Bien que le contenu des codes de conduite varie d’une société à une autre, on y note certains éléments similaires qui font état de la volonté des sociétés d’aller au-delà des exigences légales et réglementaires[19]. En ce sens, les codes de conduite peuvent compléter la législation applicable en tenant compte de certaines exigences du marché ou d’un changement de contexte social n’étant pas encore intégré dans les règles édictées par l’État.

Considérant que les engagements volontaires outrepassent, dans certains cas, les exigences imposées par le législateur, il semble légitime de s’interroger sur le caractère normatif de ce type d’engagement volontaire et sur son interaction avec le droit traditionnel. En effet, les codes de conduite sont-ils seulement des impératifs de promotion et de marchandisage nécessaires dans le contexte actuel ou ont-ils une utilité normative réelle ? Si la société définit des standards d’éthique, ces derniers peuvent-ils devenir des obligations liant la société et ses représentants ? Est-il possible d’affirmer que les codes de conduite complètent les règles applicables ? Le cas échéant, quelle est leur utilité juridique ? Peuvent-ils suffire à régir certaines situations ? Ces questions sont d’actualité dans un contexte où l’on s’interroge de manière générale sur la capacité des sociétés à s’auto-réglementer et à gérer sans intervention étatique des situations qui auront potentiellement des conséquences sérieuses pour les parties prenantes.

Le droit positif fait apparaître que les engagements volontaires peuvent s’intégrer dans les outils classiques du droit de la consommation et du droit financier (1.1), de même qu’ils peuvent être utilisés par les tribunaux (1.2).

1.1 Les engagements volontaires dans le droit de la consommation et les valeurs mobilières

Au Canada comme en France, les codes de conduite ne possèdent pas de fondement légal ni de force contraignante en soi. Or, même en l’absence de fondements légaux, ces codes ont une certaine pertinence dans différents contextes juridiques[20], particulièrement en rapport avec les règles qui encadrent la divulgation d’informations, que ce soit à l’égard des marchés financiers (1.1.1) ou des consommateurs (1.1.2).

1.1.1 L’information à l’égard des marchés financiers

Le droit québécois et le droit français soumettent les sociétés à une obligation de divulgation d’informations dont l’objectif est de maintenir l’accès égal des investisseurs à une information complète et à jour[21].

Par exemple, en matière de divulgation, le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance[22] et les lignes directrices adoptées par l’Autorité québécoise en valeurs mobilières indiquent que le conseil d’administration doit gérer les risques, y compris les risques environnementaux. Pour ce faire, ces règles précisent que le conseil d’administration peut mettre en oeuvre des politiques environnementales et adopter un code de conduite et d’éthique. Comme le spécifie l’Avis 51-333 du personnel des ACVM sur les indications en matière d’information environnementale[23], dans ce contexte, le terme « politique » doit être pris dans son sens large et peut notamment concerner des politiques relatives au développement durable, aux relations avec la collectivité ou des mesures liées à l’élimination des matières toxiques ou dangereuses[24].

De même, en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue[25], toute société assujettie a également l’obligation de déposer un rapport de gestion[26] ainsi qu’une notice annuelle[27] qui donnent de l’information importante sur son fonctionnement et ses activités. Cette information permet de décrire la société, ses activités, ses perspectives d’avenir, les risques auxquels elle s’expose et les autres facteurs externes qui ont une incidence particulière sur elle. Dans ce contexte, la société peut notamment préciser quels sont les objectifs poursuivis, décrire les politiques sociales ou environnementales qu’elle a mises en oeuvre et qui sont fondamentales pour ses activités. Par exemple, la société peut présenter les politiques qu’elle a adoptées pour encadrer ses relations avec les collectivités où elle est présente, ainsi que les politiques en matière de droits de la personne et les mesures prises pour les appliquer[28].

De plus, l’Avis 51-333[29] souligne que les émetteurs doivent veiller à ce que leur site Web, leurs rapports volontaires et leurs réponses à des sondages ne renferment aucune information fausse ou trompeuse[30]. Ces documents ne doivent pas être obligatoirement déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, mais ils pourraient être soumis aux dispositions de la législation sur les valeurs mobilières concernant l’information prospective et la responsabilité civile pour transmission d’informations fausses ou trompeuses sur le marché secondaire[31].

En droit français, le même type d’obligation générale d’information est exigé pour les sociétés cotées par le Code monétaire et financier et le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)[32]. Au-delà de cette obligation, depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, le droit français a posé une obligation de communication de données (reporting) en matière sociale et environnementale que la loi Grenelle II du 12 juillet 2010[33] a complétée et renforcée. Ainsi, dans les sociétés cotées, le rapport de gestion doit comprendre « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité […] ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire […] et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités[34] ». Le droit européen a d’ailleurs repris cette obligation dans une directive du 22 octobre 2014. Ce texte a pour objet de renforcer les obligations de reporting extrafinancier[35], en rendant obligatoire la publication des informations relatives à leurs impacts environnementaux et sociaux, au respect des droits de la personne et à la lutte contre la corruption de même qu’en matière de politique de diversité au sein de la gouvernance pour améliorer la transparence sur le plan social et environnemental.

Un décret adopté le 24 avril 2012[36] est venu préciser les données à fournir dans le rapport de gestion[37] en vue de permettre aux actionnaires et aux parties prenantes d’avoir une présentation des informations qui facilite la comparaison. La recherche de l’objectivité passe également par des « indicateurs-clés de performance de nature non-financière ». Cependant, le dispositif prévoit que la société a le choix de ces indicateurs, qui doivent avoir « trait à l’activité spécifique de la société », ce qui peut paraître contradictoire avec l’objectif comparatif cité. Ainsi, l’attestation des meilleures pratiques en matière de RSE par les informations contenues dans le rapport de gestion peut passer par un document qui est généralement accessible en ligne, sur le site Internet de la société. Bien que la communication à l’égard des associés et des parties prenantes se révèle simple, la question reste de savoir si elle est effective.

Partant, à la lumière de ces règles, on peut affirmer que les questions sociales et environnementales font partie intégrante de la nouvelle réalité des sociétés cotées, qu’elles soient françaises ou québécoises. Certes, le fondement n’est pas le même. En droit québécois, les politiques volontaires constituent une preuve que la société gère les risques liés aux questions sociales, alors qu’en droit français et européen les engagements volontaires font directement l’objet d’une obligation d’information. Il reste que la comparaison des rapports de gestion des entreprises visées des deux côtés de l’Atlantique laisse voir une grande similitude de contenu. À titre d’exemple, si l’on compare les documents diffusés par TransCanada et Total, deux sociétés cotées dans le domaine des hydrocarbures, il apparaît que toutes deux mentionnent les risques liés à leur activité dans leur rapport de gestion[38] et affichent leurs engagements en matière de RSE[39].

Toutefois, l’application de ces obligations de divulgation d’information demeure limitée. En droit québécois, elle touche les sociétés assujetties à la Loi sur les valeurs mobilières[40], à laquelle échappent les plus petites sociétés, ce qui pose la question du caractère exhaustif et public de cette information dans un marché essentiellement composé de sociétés non assujetties. De même, en droit français, seules les sociétés cotées et les grandes banques et compagnies d’assurances sont soumises à ce reporting non financier. La question de l’application aux sociétés par actions simplifiées et de façon générale aux petites entreprises se pose puisqu’elles représentent une part importante de l’activité économique. Aussi, il pourrait être envisagé de recourir à des critères de taille plutôt qu’au critère de la cotation en vue d’étendre l’obligation d’information des sociétés en rapport avec leurs engagements sociaux ou environnementaux[41].

Par ailleurs, même si la divulgation d’information est pertinente pour renseigner le public sur les risques sociaux qui se rattachent aux émetteurs, ces engagements n’assurent pas de réelle protection aux diverses parties prenantes susceptibles d’entrer en relation juridique avec une société.

1.1.2 L’information à l’égard des consommateurs

Les engagements volontaires peuvent également être appréhendés par le droit de la consommation qui comprend des outils similaires en droit français et en droit québécois.

Au Québec, les codes de conduite sont encadrés par la Loi sur la protection du consommateur[42] et la Loi sur la concurrence[43] qui ont notamment pour objet d’accorder une forme de protection aux consommateurs en leur assurant une certaine qualité d’information qui leur permettra de prendre des décisions éclairées, tout en garantissant une libre concurrence sur les marchés. La Loi sur la protection du consommateur indique qu’un commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur[44]. Dans ce contexte, la notion de représentation, qui reçoit une interprétation très large, peut englober les codes de conduite qui seraient disponibles sur le site Internet d’une société[45]. De même, l’article 74.01 (1) a) de la Loi sur la concurrence[46] énonce que le fait de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques est susceptible d’examen.

En France, l’article L121-1 du Code de la consommation sanctionne largement les pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elles reposent « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur[47] ». De façon plus précise, l’article L121-1-1 répute trompeuses « les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ; 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ; 3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas[48] ». Ces textes sont applicables également aux pratiques qui concernent les professionnels, ce qui permet de comprendre que, à la différence du droit québécois, il n’y a pas de dispositions spécifiques en matière de droit de la concurrence dans le Code de commerce. Ces dispositions étant rédigées de façon large, les engagements en matière de RSE, pris sous la forme de chartes, de codes d’éthique ou de grands principes, peuvent ainsi constituer une information trompeuse condamnable[49] à l’égard tant des consommateurs que des professionnels.

Si ces mesures sont peu (ou pas) appliquées aux engagements volontaires intégrés dans les codes de conduite, il est erroné de croire que ceux-ci n’ont aucun effet juridique et qu’ils sont uniquement l’expression des aspirations des sociétés à se comporter en bon citoyen par rapport à l’environnement, aux consommateurs, aux travailleurs, au milieu dans lequel une société est implantée, etc. En effet, même si le droit ne contrôle pas directement le comportement des personnes qui y sont soumises en visant seulement les conséquences de leurs actions[50], l’existence d’un cadre légal incite les sociétés à communiquer une information véridique sur leurs choix en matière de RSE. Ainsi, en adoptant des règles et des sanctions applicables aux contrevenants, le législateur envoie un message qui est susceptible d’influencer les choix des acteurs rationnels[51], bien qu’il demeure difficile de prévoir l’effet réel qu’auront les règles. De ce fait, par ses initiatives, le législateur permet aux sociétés d’avoir recours aux codes de conduite pour transmettre certaines informations aux acteurs du marché avec qui elles sont appelées à interagir.

Dans ce contexte, afin d’atteindre ses objectifs de coopération régulatrice et de permettre au marché de jouer son rôle de surveillance de ces engagements privés, le législateur offre certains recours aux personnes lésées.

1.2 L’utilisation des engagements volontaires par les tribunaux

Les engagements en matière de RSE peuvent être perçus comme une méthode proactive d’élimination d’une conduite potentiellement problématique qui pourrait attirer l’attention du législateur ou la réaction d’un tribunal. Il n’empêche que les entreprises visées peuvent être amenées à se présenter devant les tribunaux, civils ou pénaux. Si aucun texte ne permet précisément de prendre un recours pour non-respect par la société de ses engagements volontaires, différents textes peuvent être utilisés pour fonder un recours (1.2.1). Par ailleurs, les engagements volontaires peuvent également être utilisés comme moyen de défense (1.2.2).

1.2.1 Les recours possibles

Malgré l’inexistence de recours en cas de manquement aux engagements volontaires adoptés par une société en l’absence d’un dommage direct et d’un lien de causalité, des recours sont toutefois possibles soit sur le fondement de l’information, soit sur le fondement de la responsabilité civile.

1.2.1.1 Les recours sur le fondement d’une information trompeuse

Des recours existent lorsque les consommateurs ont été floués par une pratique publicitaire fausse ou trompeuse. En droit québécois, la Loi sur la concurrence[52] prévoit que le commissaire de la concurrence pourra recommander au procureur général d’entamer une poursuite criminelle en vertu de l’article 52 (1), notamment lorsqu’il a enregistré les plaintes de six citoyens différents et qu’il est convaincu de la perpétration d’une infraction à la Loi[53]. Pour avoir gain de cause[54], le procureur général doit démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il y a une déclaration fausse ou trompeuse, que ce caractère faux ou trompeur est susceptible de jouer un rôle dans le processus d’achat du bien ou du service visé par la déclaration et que l’entreprise responsable de la déclaration avait l’intention de tromper ou qu’elle ne s’est pas préoccupée des conséquences[55]. Par ailleurs, la constatation d’une infraction aux alinéas de l’article 74.01 (1)[56], que nous avons mentionnée précédemment, peut également donner ouverture à un recours de nature civile ou administrative et aux sanctions prévues par l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence[57].

La Loi sur la protection du consommateur permet aussi de fonder un recours contractuel[58], administratif[59] ou pénal[60] en cas de dérogation à l’article 219[61] qui indique, comme nous l’avons vu, qu’un commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. On peut croire qu’il est actuellement possible de prendre un recours contre une société qui a fait de fausse représentation en affirmant qu’elle respecte certaines normes ou encore contre une société qui agit en derogation à un code de conduite apparaissant sur sa page Internet[62]. Il serait possible, dans ce contexte, de demander des dommages et intérêts ainsi que des dommages punitifs dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables (en accord avec l’article 1621 du Code civil du Québec[63]), conformément aux objectifs de la Loi sur la protection du consommateur qui sont de rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre commerçants et consommateurs et d’éliminer les pratiques déloyales et trompeuses[64].

En droit français, le même type de recours est théoriquement possible sur le fondement de l’article L121-1 du Code de la consommation[65]. C’est une disposition pénale, mais une action civile sur le fondement d’un dol est également possible en vertu de l’article 1116 du Code civil[66]. Ainsi, plusieurs associations ont déposé le 26 février 2013 une plainte contre la société Samsung « afin de faire reconnaître que les engagements éthiques de la marque constituent une publicité de nature à induire les consommateurs français en erreur sur les conditions sociales de fabrication des produits qu’elle commercialise[67] ». Cette plainte déposée au tribunal de Bobigny reposait sur les manquements de la société à ses propres engagements dans son code d’éthique en matière sociale. Après l’ouverture d’une enquête préliminaire, cette procédure n’a toutefois pas abouti. Dans le même but, une autre plainte a été déposée le 24 avril 2014 contre la société Auchan pour pratique déloyale trompeuse à la suite du drame du Rana Plaza au Bangladesh[68]. Bien que le parquet de Lille ait ouvert une enquête préliminaire, là encore, la plainte a été classée sans suite en janvier 2015. Une nouvelle plainte, cette fois avec constitution de partie civile, a été déposée en juin 2015 « afin qu’Auchan fasse respecter les droits fondamentaux des travailleurs au Bangladesh sur toute sa chaîne de production, comme elle se targue de le faire dans ses engagements éthiques[69] ». Si, dans ces deux affaires, les règles de procédure pénale relatives à l’opportunité des poursuites ont empêché que ces plaintes aboutissent, il reste que le fondement choisi par les associations semble tout à fait approprié pour éviter que les engagements en matière de RSE ne relèvent du blanchiment éthique (fairwashing)[70].

La divulgation d’informations fausses ou trompeuses en rapport avec les codes de conduite ne devrait pas être traitée différemment en droit financier, que ce soit en vertu de la Loi québécoise sur les valeurs mobilières ou du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers française. Comme nous l’avons indiqué, la législation impose aux sociétés assujetties des obligations d’information dont certaines ont trait aux codes de conduite. Considérant l’importance de la divulgation d’information[71], les règles québécoises et françaises prévoient différentes sanctions, que ce soit par le régime de responsabilité civile ou pénale ou par des mesures administratives, en vue d’inciter les acteurs qui agissent sur le marché à se conformer à la législation et à améliorer la qualité de l’information divulguée[72].

Ainsi, dans l’éventualité où une société divulgue de l’information fausse ou trompeuse, par exemple dans un document considéré comme essentiel[73], cela peut donner ouverture à différents recours[74] à l’encontre de cette dernière et de ses représentants[75]. En droit québécois, pour réussir un recours civil, il est nécessaire qu’un émetteur assujetti[76] ait communiqué[77] de l’information fausse ou trompeuse sur laquelle l’investisseur s’est appuyé pour acquérir ou céder un titre[78]. De ce fait, tous les porteurs des titres d’un émetteur ne peuvent se prévaloir du recours, mais seulement ceux qui ont négocié sur la base de l’information fausse ou trompeuse qui a été communiquée[79].

La Loi sur les valeurs mobilières précise que l’information fausse ou trompeuse concerne toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important[80]. La notion de fait important renvoie à ce qui est susceptible d’avoir un impact sur le cours ou la valeur des titres. Enfin, l’article 225.12 de la Loi sur les valeurs mobilières[81] prévoit que le demandeur n’a pas à établir qu’il s’est fié à l’information contenue dans un document lorsqu’il a acquis ou cédé le titre : il n’a qu’à établir la présence d’une information fausse ou trompeuse.

De même, en droit français, il n’y a sanction que si l’information a une influence sur le cours[82]. Par ailleurs, le quantum de la sanction dépend du caractère obligatoire ou non de l’information délivrée. Ainsi, dans le cas d’une information non obligatoire, la sanction pourra être moins élevée[83].

La décision Andropolis v. Red Robin Gourmet Burgers Inc.[84] rendue par l’United States District Court du Colorado nous donne une application de cette notion d’« information fausse ou trompeuse » en rapport avec l’adoption d’un code de conduite par une société. Dans cette affaire, les demandeurs avaient entrepris un recours collectif contre la société pour fraude alléguant que celle-ci avait agi en violation de ses obligations conformément à la Securities Exchange Act of 1934[85]. Sans reprendre ici tous les arguments des demandeurs, soulignons que ces derniers invoquaient notamment que l’annonce de l’adoption d’un code de conduite comportant des règles sur le remboursement de dépenses par les employés ainsi que sur l’utilisation personnelle des biens de la société était fausse et trompeuse en ce qu’elle ne précisait pas que certains cadres y contrevenaient de manière importante au moment de l’adoption[86].

En l’espèce, le juge a rappelé que les sociétés soumises aux règles de la Securities and Exchange Commission ont l’obligation d’afficher un code d’éthique sur leur page Internet et que, dans le cas contraire, ces sociétés doivent justifier pourquoi elles ne possèdent pas un tel code. Il en va d’ailleurs de même pour les sociétés cotées à la National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) qui ont l’obligation d’adopter un code de conduite. La présence d’une telle obligation fait en sorte que les sociétés, qui ont l’obligation d’adopter un code, possèdent généralement ce type de document qui constitue essentiellement l’expression d’objectifs.

Dans ce contexte, selon la Cour, une société ne commet pas d’infraction chaque fois qu’elle agit en dérogation au code d’éthique qu’elle a adopté. Si certaines violations du code peuvent constituer des manquements aux devoirs fiduciaires des administrateurs ou des dirigeants, elles ne peuvent donner ouverture à un recours pour fraude ou transmission d’information fausse ou trompeuse. Par exemple, s’il est plausible de croire que certaines circonstances peuvent donner ouverture à un recours en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, ces recours ne sont vraisemblablement pas possibles dans les cas où l’émetteur contrevient aux normes qu’il a adoptées.

Le non-respect du code de conduite de la société peut également constituer le fondement d’un recours en oppression[87]. Bien que la réussite d’un tel recours demeure tributaire des faits[88], la Cour suprême du Canada a indiqué dans l’affaire BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976[89] que le demandeur (qui peut être un actionnaire ou un ancien actionnaire) doit établir dans tous les cas qu’il y avait une attente raisonnable[90] et que cette dernière a été frustrée par un comportement abusif[91]. Or, afin de démontrer qu’il existait une attente raisonnable à ce que les dirigeants et les administrateurs de la société se comportent d’une certaine façon, les demandeurs peuvent s’appuyer sur la présence d’engagements volontaires pris par la société et concrétisés par l’adoption d’un code de conduit, le cas échéant. En effet, comme la Cour suprême l’a rappelé, les déclarations faites par la société au public en empruntant différents types de communication peuvent influencer les attentes raisonnables[92].

1.2.1.2 Les recours sur le fondement de la responsabilité civile

En droit français comme en droit québécois, les engagements en matière de RSE peuvent également servir de fondement à une condamnation civile[93], dans la mesure où le manquement à un engagement volontaire constitue une faute susceptible d’entraîner un dommage. Tel était le cas dans l’affaire Erika[94], où la Cour de cassation a retenu la responsabilité civile de la compagnie pétrolière en se fondant sur un engagement purement volontaire de sa part. En l’espèce, la Cour de cassation a retenu une faute de témérité à l’encontre du pétrolier. En effet, ce dernier disposait d’un pouvoir de contrôle en vertu d’un engagement purement volontaire de sa part par la mise en place d’un contrôle privé (vetting), soit « l’inspection d’un navire, a priori certifié conforme, [la] précaution prise pour déterminer les risques que celui-ci peut présenter pour la compagnie[95] » et pour renforcer la sécurité des navires. Or, en l’espèce, la société n’avait pas procédé à cette vérification qu’elle s’était pourtant engagée à faire. Elle a ainsi commis une faute en ayant agi « témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement[96] » conformément aux exigences des règles 9 et 11 de l’annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires[97] et à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures[98].

Si l’exemple est rare, l’utilisation de la responsabilité civile délictuelle ouvre des perspectives importantes quant à l’effectivité des engagements en matière de RSE. Les entreprises ne peuvent prendre ces engagements à la légère, car elles doivent tenir les promesses faites — fussent-elles à des personnes indéterminées.

L’outil de juridicisation que constitue le fondement de la responsabilité peut fonctionner en droit aussi bien français que québécois. Compte tenu du contexte, sa mise en oeuvre semble naturellement du ressort des parties prenantes. À cet égard, l’ouverture récente de l’action de groupe en droit français laisse présager d’autres illustrations.

Toutefois, les engagements en matière de RSE ne créent pas que des obligations et des contraintes pour les sociétés qui les prennent. Les codes de conduite peuvent également être utilisés devant les tribunaux par les représentants d’une société qui souhaitent établir qu’ils ont fait preuve de diligence dans le contexte d’un recours entrepris contre eux.

1.2.2 Les engagements volontaires comme moyen de défense

Au Canada, de nombreuses lois fédérales et provinciales, ainsi que plusieurs règlements, limitent et encadrent l’incidence sociale, environnementale et économique des entreprises. En France, différents codes - Code du travail, Code de commerce, Code pénal ou Code de l’environnement - reprennent le même type de dispositions. Ces dernières, et les risques de poursuites civiles ou criminelles qui en découlent, peuvent également justifier l’adoption d’un code de conduite. En effet, l’adoption de mesures faisant état de la volonté de la société de se conformer aux exigences réglementaires peut s’avérer souhaitable afin d’offrir une forme de protection à la société, tout comme à ses dirigeants et à ses administrateurs dans l’éventualité de poursuites[99]. Comme certaines décisions en ont fait état[100], l’adoption d’un code de conduite ou la prise d’engagements volontaires peuvent permettre aux juges d’apprécier le comportement des principaux acteurs dans le cas d’une poursuite et d’établir que la société et ses membres ont agi de manière diligente en prenant les mesures attendues afin de prévenir, de repérer ou de corriger les situations contrevenant à la législation applicable, par exemple en matière environnementale.

L’affaire Ontario (Ministry of labour) v. Sunrise Propane Energy Group Inc.[101] nous fournit une bonne illustration de ceci. Dans cette affaire, des accusations avaient été portées en vertu de la loi ontarienne sur l’environnement et celle de la sécurité au travail à la suite d’une série d’explosions dans une usine de Toronto qui avait entraîné l’évacuation de 12 000 résidents et la mort d’un des employés. Les dirigeants, qui avaient soulevé une défense de diligence raisonnable, se sont vu indiquer par la Cour qu’il est nécessaire de démontrer qu’un processus préventif existait pour éviter les dommages et s’assurer d’agir en conformité avec les standards fixés par les autorités, et cela, qu’il ait été possible ou non de prévoir de manière précise de qu’elle façon ces dommages pouvaient se matérialiser. En l’espèce, cela n’a pas été démontré, ce qui a permis à la Cour de prononcer un verdict de culpabilité des administrateurs et de la société.

Dans cette affaire, on peut croire que la mise en place d’une politique aurait facilité la preuve d’un comportement diligent et que, de manière générale, les administrateurs et les dirigeants qui font l’objet d’accusation peuvent réduire les pénalités qui leur sont imposées dans l’éventualité où ils peuvent démontrer qu’ils ont tenté de prévenir les comportements reprochés.

Dans le même sens, dans l’affaire Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise[102], la Cour suprême a indiqué que dans le cadre d’un recours civil contre un administrateur ou un dirigeant ayant manqué à son obligation de diligence, le tribunal peut prendre en considération dans l’évaluation du comportement reproché le fait que des règles de régie d’entreprise ont été mises en place. Pour reprendre les termes de la Cour suprême, cela « devrait servir de bouclier protégeant les administrateurs contre les allégations de manquement à leur obligation de diligence[103] ». Par ailleurs, au Canada comme en Nouvelle-Zélande, on peut croire que « [s]entences given to corporate offenders may be reduced or mitigated if a court is convinced that the offending was caused by an employee acting alone, contrary to the practices and culture of the corporation[104] ». En France, si la Cour de cassation n’a pas expressément retenu cette solution, les arrêts rendus dans l’Affaire du Crédit martiniquais[105] permettent de la transposer. En l’espèce, la Cour de cassation a sanctionné individuellement des administrateurs qui ne s’étaient pas comportés en « administrateurs prudents et diligents ». On peut envisager que, devant cette accusation, la preuve du respect d’engagements pris conformément à des codes d’éthique aurait pu permettre aux personnes visées de se dégager de cette responsabilité.

Ainsi, sans être concrétisée de la même manière qu’aux États-Unis, qui, avec l’adoption en 1991 des Federal Sentencing Guidelines for Organizations, ont clairement énoncé les effets de la mise en place d’un code de conduite dans le contexte d’une infraction[106], la place qui est accordée aux codes dans l’évaluation des comportements des acteurs par les tribunaux favorise clairement l’adoption de ce type de mécanisme en vue de réduire les risques.

De ce fait, l’adoption d’un code de conduite peut servir de mécanisme de défense et jouer un rôle protecteur devant tout recours pénal ou civil entrepris contre les administrateurs et les dirigeants des sociétés. Au-delà, de façon générale, le fait que les tribunaux recourent à ce type d’instruments d’autodiscipline participe à l’effectivité de ces derniers qui agissent comme standards de diligence dans un domaine d’activité.

2 Le développement d’un système parallèle de mise en oeuvre des engagements volontaires

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de l’image projetée ou de la réputation que souhaite maintenir une société, notamment pour faciliter le financement de ses activités ou pour demeurer concurrentielle dans un marché particulièrement compétitif[107]. Afin de mettre en lumière certaines valeurs ou des priorités valorisées par la clientèle cible, de maximiser leurs chances de réussite par rapport à leurs concurrents et de maintenir la confiance des investisseurs, les sociétés sont nombreuses à considérer que l’adoption d’un code est indispensable. En effet, plusieurs choisissent d’adopter un code de conduite parce qu’elles estiment que ce geste est susceptible d’accroître la confiance des consommateurs, des créanciers et des investisseurs sur les marchés[108].

Dans ce contexte, il ne faut pas ignorer les vertus des pressions et des sanctions que peuvent imposer le marché et ses acteurs. Ce rôle qu’assument de plus en plus les investisseurs (2.1) et les consommateurs (2.2) doit être analysé.

2.1 Les investissements socialement responsables et l’influence des investisseurs institutionnels

Malgré les efforts mis en oeuvre pour assurer la crédibilité et l’efficacité des engagements socialement responsables, l’application et le respect des principes énoncés dépendent de la bonne volonté des membres de la société de manière générale, et plus précisément des administrateurs et des dirigeants. Or, même si l’adoption et l’application des codes de conduite ne relèvent pas directement des actionnaires, qui n’ont pas le pouvoir de s’immiscer dans la gestion de la société, il demeure que les pressions exercées par certains investisseurs institutionnels peuvent influencer les décisions ou le comportement de la direction des sociétés.

Force est d’admettre que, historiquement, les actionnaires canadiens comme français ont fait preuve d’une certaine passivité et ne sont intervenus que parcimonieusement dans la gouvernance des sociétés ouvertes dont ils détenaient les titres[109]. Cette passivité s’explique notamment par des motifs économiques, c’est-à-dire par l’apathie rationnelle et le resquillage des actionnaires, par la structure de l’actionnariat, ainsi que par la présence de barrières légales qui limitaient de diverses façons l’exercice des droits des actionnaires.

La réalité canadienne a cependant évolué puisque, depuis un certain nombre d’années, cette passivité semble avoir laissé place à une culture plus interventionniste[110]. Ce changement d’attitude s’est exprimé de différentes façons, notamment par la création de fonds d’investissement responsable, par l’élaboration de politiques en matière d’investissement socialement responsible (ISR), par la création d’indices socialement responsables et par un activisme accru auprès des dirigeants des sociétés pour les inciter à prendre davantage en considération les attentes des parties prenantes. En comparaison du cas de la France, la situation est moins manifeste au Québec, mais ce mouvement est tout de même perceptible.

De fait, si la notion d’ISR existe depuis près de 100 ans, cette dernière a pris un nouvel essor avec l’adoption d’une approche en matière de RSE en vue de la performance financière (2.1.1)[111] en raison du nouvel intérêt des actionnaires institutionnels pour ces questions (2.1.2)[112].

2.1.1 Le principe de l’investissement socialement responsable

La définition de l’ISR est à géométrie variable[113]. À vrai dire, celui-ci consiste à intégrer des critères extrafinanciers représentant le niveau de responsabilité sociale des entreprises dans le processus décisionnel qui détermine le choix des investissements, et ce, pour construire un système économique plus durable[114]. C’est « un investissement individuel ou collectif fondé sur des critères sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d’entreprise[115] ».

Ce type d’investissement est encouragé par l’ONU[116], mais l’importance de ce nouvel engouement mérite toutefois d’être nuancée. En effet, bien que l’influence qu’exercent les investisseurs institutionnels soit difficile à mesurer, le professeur Benjamin J. Richardson estime que 2 à 3 % des investissements canadiens sont réellement effectués dans le contexte d’un processus d’ISR[117]. En Europe, les études montrent que la croissance des stratégies d’ISR dépasse celle des stratégies d’investissement sur le marché, ce qui montre l’intérêt continu des investisseurs pour la prise en considération de ce type d’investissement[118]. En outre, « les chiffres révèlent que cette stratégie se développe maintenant plus largement en Europe et au Royaume-Uni, où nombre d’investisseurs institutionnels y voient un moyen de gérer le risque de réputation dû à leurs investissements[119] ». Selon l’étude menée en 2014 par l’Eurosif, « [l]a France représente l’un des marchés de l’ISR les plus développés d’Europe, fort d’une cinquantaine d’acteurs […] La croissance du marché de l’ISR de 47,2 % reste significative pour les deux dernières années malgré un ralentissement en 2013 (en comparaison, elle avait été de 127 % sur la période 2009-2011)[120] ».

2.1.2 L’influence des investisseurs institutionnels

Malgré ce développement inégal selon les pays, la surveillance effectuée par les investisseurs institutionnels ne doit pas être sous-estimée considérant le fait que plusieurs d’entre eux interviennent auprès de la direction des sociétés de manière discrète afin d’obtenir les changements souhaités. En effet, en règle générale, les interventions des investisseurs institutionnels prennent la forme d’un dialogue informel avec les membres de la direction des sociétés, ce qui rend cette forme d’activisme difficile à recenser[121].

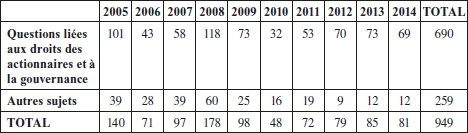

Si les interventions discrètes sont généralement privilégiées, l’activisme social peut également s’exprimer de diverses façons, notamment par le dépôt d’une proposition d’actionnaires[122]. Malgré cette possibilité, soulignons que, depuis 2003, les investisseurs canadiens ayant eu recours au mécanisme des propositions d’actionnaires ont eu tendance à en faire usage essentiellement pour faire connaître leur position relativement à des questions liées aux droits des actionnaires ou à la gouvernance des sociétés[123], et plus précisément en rapport avec des questions liées à la rémunération versée aux dirigeants et aux administrateurs. Ainsi, une étude canadienne indique que de 2001 à 2008 les propositions qui concernaient des sujets liés aux questions sociales, éthiques et environnementales avaient constitué 15 % de toutes les propositions d’actionnaires soumises[124]. Bien que nous ne disposions pas de données similaires pour la France, nous pouvons avancer que la transposition de la Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 par la loi du 3 juillet 2008[125] a permis de renforcer les prérogatives des actionnaires, notamment par une plus grande possibilité d’inscrire des points à l’ordre du jour et de soulever ainsi des questions liées à la gouvernance de la société[126].

Par ailleurs, la plupart des investisseurs institutionnels canadiens ont adopté des codes de conduite exprimant les principes auxquels ils adhèrent afin de communiquer leurs préoccupations de même que leurs objectifs sociaux et environnementaux[127], de standardiser leurs interventions et ainsi de faciliter leurs échanges avec les sociétés faisant partie de leur portefeuille. En outre, la diffusion de ces codes facilite la coordination de leurs interventions avec d’autres investisseurs institutionnels qui partagent leur vision.

La coordination des pressions exercées par les investisseurs est également facilitée par la présence d’associations qui transmettent de l’information au sujet de l’investissement socialement responsable à la communauté financière afin d’assister les investisseurs dans leur évaluation des sociétés[128].

Dans ces conditions, on peut croire que les investisseurs institutionnels ont le pouvoir d’agir afin d’influencer le comportement des sociétés dans les domaines environnemental et social en vue de compenser les lacunes juridiques de la législation étatique applicable[129]. Le risque d’une sanction, qui pourrait s’exprimer, par exemple, par le refus d’investir des sommes supplémentaires dans une entreprise ou par le retrait de l’investissement, peut être suffisant pour assurer le respect des engagements volontaires étant donné que ces mesures sont susceptibles d’accroître les coûts de financement pour les sociétés ciblées. De même, l’impact de l’intervention des médias, à la demande d’un investisseur institutionnel mécontent, sur l’image et la réputation d’une société peut également avoir une incidence importante sur sa capacité d’obtenir un financement externe. Enfin, dans l’éventualité où les principes énoncés dans le code de conduite se révéleraient inexacts ou trompeurs, les effets sur l’image de la société (et possiblement sur la valeur de ses titres[130]) ou sur la confiance envers ses administrateurs pourraient être très dommageables et entraîneraient vraisemblablement la démission de ces derniers.

En effet, rappelons que le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance[131] oblige les sociétés assujetties à indiquer les mesures mises en place afin de maintenir de saines pratiques de gouvernance. En droit français, des dispositions précises existent également, mais elles ne sont prévues que pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[132]. Or, si aucune des pratiques énumérées n’est en soi obligatoire, il demeure qu’elles s’appuient sur les forces du marché afin de créer une incitation à agir dans un sens déterminé. À cet égard, les actionnaires, et le marché plus largement, ont un rôle à jouer, que l’on ne peut négliger, pour assurer la mise en place et le respect des codes de conduite.

Ainsi, la force normative des engagements en matière de RSE relève en partie du sentiment que l’application de ces principes a des effets positifs pour l’entreprise. Dès lors, les sociétés par actions ont sans doute intérêt à se ménager des preuves qu’elles sont effectivement de bons citoyens corporatifs, particulièrement devant des actionnaires de plus en plus informés et volontaires.

2.2 Le rôle des consommateurs et des investisseurs de détail

Idéalement, les sociétés doivent être rentables, contribuer au développement des pays qui les accueillent et respecter les règles auxquelles elles sont assujetties. Même si l’adoption d’un code de conduite ne découle pas d’une obligation légale, les sociétés ont peu à peu cédé, au fil des ans, aux pressions les incitant à prendre ce type d’engagement volontaire. En effet, appelées à évoluer dans un environnement hautement compétitif, les entreprises doivent offrir des biens et des services qui satisfont à des exigences diverses qui dépassent les critères de qualité.

Afin de se différencier et de gagner la confiance des consommateurs et des investisseurs particuliers, de plus en plus de sociétés adoptent volontairement des normes qu’elles souhaitent promouvoir et voir appliquées par leurs employés. Ces normes standardisées, qui proviennent d’organismes privés ou d’organismes professionnels, peuvent permettre aux sociétés de se différencier dans un marché compétitif, tout en améliorant leur image, notamment en démontrant qu’elles font preuve de diligence. À cette fin, deux types de normes rejoignent les engagements volontaires des sociétés : la norme ISO 14001 en matière environnementale (2.2.1) et la norme ISO 26000 en matière de responsabilité sociétale (2.2.2).

2.2.1 La certification des engagements environnementaux

Afin d’afficher des engagements plus crédibles et concrets en matière de responsabilité sociale, les sociétés cherchent à faire attester par des tiers que ces engagements sont objectifs et respectent certaines exigences. L’« objectivisation » des engagements permet d’une certaine manière de clarifier les pratiques en matière de responsabilité sociale. En effet, le concept de développement durable apparaît comme un concept flou aux implications nébuleuses. Or l’intégration des préoccupations écologiques et sociales nécessite la prise d’engagements tangibles pour permetttre leur mise en oeuvre[133], car, en l’absence de système de vérification et de structure, les codes de conduite et autres déclarations peuvent demeurer des exercices de relations publiques sans réelles conséquences pratiques.

À ce titre, le premier outil d’objectivisation et d’opérationnalisation des engagements en matière de développement durable est la normalisation[134]. Celle-ci « a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux[135] ». Ce procédé est complété par la certification, procédure de vérification de conformité d’un produit ou d’un service aux caractéristiques prédéfinies par la norme[136]. Les normes élaborées par l’ISO illustrent bien ce que peut être un cadre opérationnel flexible permettant de structurer les politiques préconisées par différents types d’entreprises, notamment en matière de gestion environnementale[137].

Parmi les normes élaborées par l’ISO, les normes génériques sur les systèmes de gestion sont probablement les plus connues[138]. Ainsi, la norme ISO 14001 sur la gestion environnementale par les entreprises est rapidement devenue un standard de référence. Si la popularité des normes ISO de gestion environnementale ou sociale s’explique notamment par une volonté d’améliorer l’image des organisations ou encore de démontrer que l’entreprise se comporte de manière diligente ou d’expliciter ses pratiques[139], il semble que les pressions institutionnelles en fait d’image ou de légitimité sociale exercées aient également joué un rôle important[140].

Par ailleurs, bien que ces normes n’imposent pas d’obligations de résultat, elles établissent des critères qui peuvent faire l’objet d’une vérification externe, ce qui leur accorde une plus grande crédibilité aux yeux des entreprises et des différentes parties prenantes. À cette fin, dans chaque pays, des organismes de certification offrent un relais aux entreprises. Ainsi, au Québec, les entreprises qui souhaitent obtenir une reconnaissance des systèmes ISO 14001 qu’elles ont mis en oeuvre peuvent s’adresser au Bureau de normalisation du Québec (BNQ)[141], accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), alors qu’en France les entreprises peuvent s’adresser de la même façon à l’Association française de normalisation (AFNOR).

Pour obtenir la certification, les organismes visés[142] doivent démontrer qu’ils respectent les exigences de la norme ISO 14001[143]. Celles-ci concernent la planification (aspects environnementaux, objectifs, cibles, programme(s), exigences légales et autres exigences), la mise en oeuvre et le fonctionnement (ressources, rôles, responsabilité et autorité, communication, documentation, etc.), le contrôle (surveillance et mesurage, évaluation de la conformité, audit interne, etc.) et la revue de direction[144]. Ainsi, la certification offre une garantie qu’un certain nombre de pratiques ont été mises en place et documentées, sans toutefois attester que l’entreprise ayant fait l’objet de la certification a effectivement une bonne conduite[145].

Si ces normes ont pour objet de favoriser la création d’un lien de confiance en facilitant l’accès à de l’information sur les valeurs d’une société et ainsi de réduire l’asymétrie informationnelle[146], il semble que, malgré leur intérêt, elles obtiennent une adhésion mitigée au Québec. En effet, seulement 68 entreprises québécoises ont reçu la certification ISO 14001 du BNQ[147] et 1 767 sociétés sont certifiées en vertu de programmes divers[148]. Cette situation peut notamment s’expliquer par l’absence d’intérêt ou de compréhension quant au sens des certifications accordées par les consommateurs ou encore par l’absence de répercussions économiques sur les sociétés qui ont entrepris ce type de démarche. Ainsi, considérant cette faible participation et le fait que ces normes (ou la certification) permettent essentiellement de confirmer qu’une société agit d’une manière donnée sans fixer de règles contraignantes, on ne peut prétendre qu’elles se substituent aux règles étatiques.

À l’inverse, les sociétés françaises et européennes montrent un véritable engouement pour cette norme. Selon l’étude de l’ISO publiée en septembre 2015[149], les entreprises européennes comptabilisaient plus de 123 000 certifications, représentant 38,2 % de celles-ci contre 3,1 % pour l’Amérique du Nord. En France, on comptait en 2013 plus de 8 300 certifications contre près de 6 600 aux États-Unis. La première explication du succès de cette norme tient à son large champ d’application puisque la norme ISO 14001 est applicable à tous les secteurs d’activité. La seconde explication est que cette norme ne comporte ni objectifs environnementaux chiffrés, ni budget, ni délai impératif. Ainsi, l’organisation est libre de fixer ses propres objectifs. Cette souplesse peut aussi être vue comme la preuve du peu d’effectivité de la norme.

Partant, les normes ISO favorisent la mise en place de politiques liées à la RSE par une logique de marché où les pressions externes et les sanctions du marché jouent un rôle clé en vue d’amener les entreprises à respecter leurs engagements volontaires.

2.2.2 La labellisation des engagements concernant la responsabilité sociale des entreprises ou le rôle de l’opinion publique

La norme ISO 26000 en matière de responsabilité sociale[150] a été créée en 2010[151] à la suite d’un processus rédactionnel largement participatif. Dans l’objectif de donner une plus grande légitimité aux travaux entrepris, 436 experts et 195 observateurs, issus de 94 pays membres de l’ISO et de 42 organisations internationales, ont été sollicités et mis à contribution[152]. Cette volonté de réunir diverses parties prenantes en vue de faire le point sur la question de la responsabilité sociale des entreprises a permis à l’ISO de compenser son manque d’autorité sur ces questions tout en se forgeant une plus grande crédibilité[153].

Par ailleurs, cela était nécessaire puisque, contrairement à la norme ISO 14001, la norme ISO 26000 ne propose pas un système de gestion ou des spécifications techniques et n’est pas destinée à la certification par une tierce partie[154], ce qui dépasse les compétences habituelles d’ISO. Contrairement aux normes ISO 9001 ou 14001, la norme ISO 26000 souhaite plutôt contribuer au développement durable en promouvant une compréhension commune de ce que vise la responsabilité sociale[155].

Cependant, tout comme la norme ISO 14001, la norme ISO 26000 constitue un outil volontaire et facultatif, dépourvu de toute force contraignante[156]. Plus précisément, le mécanisme de cette norme repose sur la fourniture de recommandations parmi lesquelles l’entreprise choisit celles qu’elle trouve particulièrement appropriées, sans pour autant exclure les autres[157]. Ainsi, le choix des priorités permet d’attester les démarches entreprises dans le domaine social et environnemental dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus sous la loupe des parties prenantes.

Depuis 2013, l’AFNOR[158] offre au soutien de la norme ISO 26000 des documents de référence[159] qui proposent des recommandations méthodologiques et qui permettent « d’objectiver et de démontrer la pertinence des actions mises en oeuvre, ainsi que la réalité du dialogue avec les différentes parties prenantes[160] ». Cela « répond à la première étape de démonstration de la crédibilité d’une démarche de responsabilité sociétale[161] ». De même, au Québec le BNQ a élaboré le BNQ 21000, aussi connu comme le Guide d’application des principes de la Loi sur le développement durable dans la gestion des entreprises et des autres organisations, dont le contenu est cohérent avec divers documents dont la norme ISO 26000 et le Guide SD 21000 de l’AFNOR.

Par ailleurs, si la norme ISO 26000 ne donne pas lieu à une certification[162], elle peut faire l’objet de certains processus d’agrément qui permettent d’attester les engagements des entreprises en matière de RSE par la mise en place d’un label ou d’une notation. Par exemple, il existe des labels témoignant de la réalité des démarches et des engagements des entreprises. Ainsi, AFNOR Certification, comme d’autres sociétés privées[163], délivre le « Label Responsabilité sociale » qui confirme des pratiques exemplaires dans les entreprises.

La labellisation[164] est un mode de contrôle issu de la sphère économique qui emprunte sa logique aux mécanismes du marché et dont l’efficacité dépend avant tout de l’intérêt que lui accordent les parties prenantes visées[165]. Dans les faits, les labels constituent des instruments qui ont pour objet de faciliter l’accès à de l’information pertinente sur les engagements des sociétés. Malgré leur importance, les labels ne peuvent toutefois pas à eux seuls modifier le comportement des consommateurs, leur connaissance ou leurs préférences à l’égard de certains biens ou services. Partant, une partie du travail relève de l’éducation des personnes visées.

Au-delà des labels et de l’adhésion à d’autres mécanismes volontaires, les progrès dans le domaine des communications[166] facilitent la conscientisation des consommateurs, ceux-ci manifestant un intérêt de plus en plus important pour les activités commerciales et la diffusion de l’information à leur sujet[167]. À titre d’illustration, les réactions qui ont suivi l’effondrement du Rana Plaza en 2013[168] ont permis le versement aux survivants et aux familles[169] d’une indemnité par les distributeurs des marques et les vendeurs au détail ayant fait fabriquer des articles à cet endroit. Ainsi, par l’entremise de leur site Web, les organisations non gouvernementales (ONG)[170] attirent maintenant régulièrement l’attention des consommateurs sur les pratiques commerciales qu’elles jugent problématiques. Cela peut entraîner des conséquences importantes sur l’image des sociétés qui font l’objet d’une publicité négative et, conséquemment, amener ces dernières à effectuer certains changements souhaités ou à accomplir des gestes en vue de satisfaire les demandes formulées.

Conclusion

Dans cette période d’importantes transformations que connaît le droit, du fait notamment de l’évolution rapide des marchés et de la fluctuation des impératifs des acteurs touchés, la flexibilité et l’adaptabilité sont nécessaires. En atteste la place grandissante laissée aux initiatives individuelles, que l’on pense à la mise en oeuvre du principe « appliquer ou expliquer » (comply or explain) à la place grandissante de l’autoréglementation ou encore à l’adoption d’un code interne visant l’autodiscipline.

Dans ce contexte, et au regard de l’ampleur qu’ils prennent, la question des effets juridiques des engagements volontaires est essentielle. Sans fondements légaux et sans mécanismes spécifiques de surveillance, on pouvait craindre que ces engagements ne relèvent que de démarches de commercialisation (marketing). Notre étude montre que ces engagements peuvent en réalité relever de dispositions existantes qui leur assurent une véritable juridicité. Par ailleurs, l’évolution du comportement des investisseurs et des parties prenantes créent une véritable pression sur les sociétés, ce qui les incite ainsi à respecter ces engagements. Cette surveillance externe ne peut être négligée lorsqu’on s’intéresse à la force normative de ces codes et à leur possibilité de compléter les règles étatiques.

À l’évidence, une perte de confiance du public dans l’autodiscipline risquerait d’accroître le sentiment qu’une intervention étatique est nécessaire. Or, cela n’irait pas sans coût et sans inconvénient.

Appendices

Notes

-

[1]

Voir Archie B. Carrol, « A History of Corporate Social Responsibility : Concepts and Practices », dans Andrew Crane et autres (dir.), The Oxford Handbook of Corporate Social responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 19.

-

[2]

Muel Kaptein et Johan Wempe, The Balanced Company. A Theory of Corporate Integrity, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; Trish Keeper, « Codes of Ethics and Corporate Governance : A Study of New Zealand Listed Companies », dans P.M. Vasudev et Susan Watson (dir.), Corporate Governance after the Financial Crisis, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, p. 271.

-

[3]

Filali Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit », R.T.D. civ. 1995.509, 513.

-

[4]

Une auteure parle dans ce contexte de « coopération régulatrice » : Pauline Abadie, Entreprise responsable et environnement. Recherche d’une systématisation en droit français et américain, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 320. Voir également T. Keeper, préc., note 2, à la page 3.

-

[5]

Pensons notamment à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, Conférence internationale du travail, 86e sess., Genève, 1998, à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Conférence internationale du travail, 97e sess., Genève, 10 juin 2008, aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Paris, Presses de l’OCDE, 2011, ou encore à l’Organisation des Nations Unies (ONU), « Éliminer la pauvreté c’est possible. Objectifs du Millénaire pour le développement et l’après-2015 », [En ligne], [www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml] (20 novembre 2015). Voir en particulier Michel Doucin, « La dimension internationale de la responsabilité sociale de l’entreprise », dans Laurent Fonbaustier et Véronique Magnier (dir.), Développement durable et entreprise, Paris, Dalloz, 2013, p. 15.

-

[6]

Il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est la RSE. Néanmoins, le World Business Council for Sustainable Development la décrit comme étant la contribution de l’entreprise au développement économique durable : World Business Council For Sustainable Development, Meeting Changing Expectations. Corporate Social Responsibility, p. 3, [En ligne], [www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=82&nosearchcontextkey=true] (6 novembre 2015). Plusieurs considèrent que la RSE est une traduction pour les entreprises du concept de développement durable qui implique une prise en considération par ces dernières de données économiques, sociales et environnementales.

-

[7]

Organisation de coopération et de développement économiques, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004, p. 11 et 12, [En ligne], [www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.pdf] (6 novembre 2015).

-

[8]

Commission des communautés européennes, Communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises : une contribution des entreprises au développement durable, Bruxelles, COM(2002) 347 final (2 juillet 2002).

-

[9]

Id., p. 5.

-

[10]

Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, Bruxelles, COM(2011) 681 final (25 octobre 2011), p. 4. Voir également : Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, [2014] J.O. L 330 (ci-après « Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 ») : Catherine Malecki, « Publication de la directive RSE ou comment faire confiance à la gouvernance d’entreprise durable », Bull. Joly Sociétés 2014.732.

-

[11]

Loi sur le développement durable, R.L.R.Q., c. D-8.1.1.

-

[12]

Gouvernement du Canada, « Responsabilité sociale des entreprises », [En ligne], [www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-rse.aspx?lang=fra] (6 novembre 2015).

-

[13]

On désigne la notion de « code de conduite et de gouvernance » par différentes expressions, notamment par « code de conduite », « code d’éthique », « code de gouvernance », « code des opérations ». Indépendamment du titre qui lui est attribué, ce type de document énonce habituellement les principes éthiques, les valeurs et les pratiques valorisées par une société. En ce sens, les codes de conduite constituent des documents publics affirmant les valeurs des sociétés qui les ont adoptés et permettent de rendre ces valeurs plus concrètes pour leurs membres et d’influencer l’environnement éthique au sein de chaque organisation. Dans le présent texte, nous emploierons l’expression « codes de conduite » pour désigner un document élaboré à partir de critères subjectifs et volontairement mis en place par une société afin d’exprimer certaines valeurs. Heather E. Canary et Marianne M. Jennings, « Principles and Influence in Codes of Ethics : A Centering Resonance Analysis Comparing Pre- and Post- Sarbanes-Oxley Codes of Ethics », Journal of Business Ethics, vol. 80, no 2, 2008, p. 263, aux pages 265 et 266.

-

[14]

Au Canada, plus de 85 % des sociétés cotées avaient adopté un code de conduite au début des années 2000. T. Keeper, préc., note 2, à la page 6. En France, 38 des 40 sociétés du CAC 40 (cotation assistée en continu) ont un code d’éthique. Georges Gaède, « Les codes d’éthique des sociétés du CAC 40 : vers un ordre juridique global ? », Analyse financière, no 47, 2013, p. 84.

-

[15]

Catherine Thibierge et autres, La force normative. Naissance d’un concept, Bruxelles, Bruylant, 2009.

-

[16]

Philippe Brun, « Réponses de juristes à la question : “Selon vous, qu’est-ce qui fait la force des normes en droit ?” », dans C. Thibierge et autres, préc., note 15, p. 857, à la page 858.

-

[17]

Sur ce phénomène, voir notamment Association Henri Capitant, Le droit souple, t. XIII, Paris, Dalloz, 2009 ; voir spécialement Mustapha Mekki, « Propos introductifs sur le droit souple », dans Association Henri Capitant, p. 1, à la page 1.

-

[18]

Voir, à titre d’illustration, le code de conduite de la société canadienne BCE inc. : Bell, Code de conduite. À l’image de gestes, 2015, [En ligne], [www.bce.ca/gouvernance/code-de-conduite/2015-aout-code-de-conduite-bce.pdf] (8 novembre 2015), ainsi que la charte éthique de L’Oréal, Charte éthique. L’Éthique au quotidien, 3e éd., [loreal-dam-front-resources-corp-fr-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/168-84bae-resource-charte-ethique-o-loethique-au-quotidien-francais.html] (8 novembre 2015).

-

[19]

Voir Georges Gaède, « Les codes d’éthique, prémices d’un ordre juridique global ? », Revue française de gouvernance d’entreprise, 2013.5.

-

[20]

Eddy Wymeersch, « Enforcement of Corporate Governance Codes », University of Ghent, Law Working Paper no 046/2005.

-

[21]

Stéphane Rousseau, « Étude du recours statutaire en responsabilité civile pour le marché secondaire des valeurs mobilières au Québec », (2009) 43 R.J.T. 709, 713 ; Alain Couret et autres, Droit financier, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 1041 et suiv.

-

[22]

Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance, Autorité des marchés financiers, Québec, [En ligne], [www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2014-12-31/2014dec31-58-101-vofficielle-fr.pdf] (8 novembre 2015).

-

[23]

Avis 51-333 du personnel des ACVM – Indications en matière d’information environnementale, Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 27 octobre 2010, [En ligne], [www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2010/2010oct29-51-333-acvm-fr.pdf] (8 novembre 2015) (ci-après « Avis 51-333 »).

-

[24]

Id., p. 18.

-

[25]

Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, Autorité des marchés financiers, Québec, [En ligne], [www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/51-102/2015-06-30/2015juin30-51-102-vofficielle-fr.pdf] (8 novembre 2015).

-

[26]

Id., partie 5 et annexe 51-102A1.

-

[27]

Id., partie 6 et annexe 51-102A2.

-

[28]

Id., annexe 51-102A2 – Notice annuelle, partie 2, 5.1 (4).

-

[29]

Avis 51-333, préc., note 23.

-

[30]

Id., p. 27.

-

[31]

Id.

-

[32]

Code monétaire et financier, art. L451-1 et suiv ; Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Autorité des marchés financiers, France, art. 211-1 et suiv., [En ligne], [www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/Reglement-general-en-vigueur/Reglement-general.html] (8 novembre 2015). Voir notamment : Michel Germain et Véronique Magnier, Traité de droit commercial. Les sociétés commerciales, 21e éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 2014, p. 877 et suiv. ; A. Couret et autres, préc., note 21, p. 1047 et suiv.

-

[33]

Loi no 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, J.O. 13 juill. 2010, p. 12905.

-

[34]

Code de commerce, art. L225-102-1, al. 5.

-

[35]

Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, préc., note 10. Voir : C. Malecki, préc., note 10 ; Benoît Petit, « “Reporting” RSE : un nouveau coup d’épée dans l’eau… », Environnement et développement durable, vol. 13, no 7, 2014, p. 17 ; Blandine Rolland, « Le reporting social, sociétal et environnemental : regards critiques », Bull. Joly Sociétés 2014.287 ; Catherine Malecki, « L’irrésistible montée en puissance de la RSE : les impulsions européennes et françaises de l’année 2013 », Bull. Joly Sociétés 2013.594 ; Ivan Tchotourian, « Divulgation extra-financière des sociétés en Europe : Présentation et analyse du projet de la Commission européenne », R.T.D. eur. 2014.309.

-

[36]

Décret no 2012-557 du 24 avr. 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, J.O. 26 avr. 2012, p. 7439. Ce décret devrait être modifié d’ici deux ans pour intégrer certains aspects nouveaux de la directive.

-

[37]

Bénédicte François, « Reporting RSE : commentaire du décret no 2012-557 du 24 avril 2012 », Rev. sociétés 2012.607.

-

[38]

TransCanada, Rapport de gestion, 2015, p. 107 et suiv., [En ligne], [www.transcanada.com/docs/Investor_Centre/2014_tcc_mda_fr.pdf] (8 novembre 2015) ; Total, Document de référence 2014, p. 74 et suiv., [En ligne], [www.total.com/sites/default/files/atoms/files/document-de-reference-2014_0.pdf] (8 novembre 2015).

-

[39]

TransCanada, Corporate Social Responsability Report 2014, [En ligne], [www.transcanada.com/docs/Our_Responsibility/TransCanada-2014-Corporate-Social-Responsibility-Report.pdf] (8 novembre 2015). En France, ces informations sont intégrées dans le document de référence. Voir Total, préc., note 38, p. 174 et suiv.

-

[40]

Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1.

-

[41]

Voir les recommandations de la plateforme RSE : Rachida Boughriet, « Reporting sociétal : premières recommandations de la plateforme RSE », 2 juillet 2014, [En ligne], [www.actu-environnement.com/ae/news/reporting-societal-recommandations-plateforme-rse-22120.php4] (8 novembre 2015).

-

[42]

Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1.

-

[43]