Abstracts

Résumé

Héritière auto-proclamée du «British Raj», l’Inde indépendante a longtemps privilégié une stratégie et une défense terrestres, limitant son action navale à la surveillance de ses côtes et au contrôle du détroit de Palk, loin des grands détroits que contrôlait en son temps la Royal Navy. La définition d’une présence maritime indienne de haute mer s’est faite par défaut: c’est une flotte montée pièce par pièce au gré des disponibilités budgétaires. Toutefois, l’émergence de menaces maritimes qui risqueraient de remettre en cause son développement économique, dans un océan vide de puissance hégémonique, lui impose désormais de formuler clairement une stratégie d’usage pour la flotte indienne, qui passe par les détroits de l’océan.

Mots-clés:

- Inde,

- océan Indien,

- surveillance côtière,

- marine indienne de haute mer,

- détroits de l’Inde,

- stratégie maritime

Abstract

Self-proclaimed “the British Raj legatee”, independent India has until recently only developed a land-based defence strategy, relinquishing its maritime heritage and acting as a brown water Navy in charge of the security of its coasts, far from the chokepoints once patrolled by the Royal Navy. The emergence of a blue water navy has been a long and inconsistent process, slowed by budgetary constraints. India now needs to formulate a clear maritime strategy as a means of ensuring its economic development, which implies patrolling along the Indian straits.

Keywords:

- India,

- Indian Ocean,

- brown water Navy,

- blue water Navy,

- straits of India,

- maritime strategy

Article body

«Cheshire puss», she began rather timidly…

«Would you tell, please, wich way I ought to go from here?»

«That depends a good deal on where you want to get to,» said the Cat.

Lewis Caroll, Alice’s Adventures in Wonderland

De façon schématique, un détroit est un bras de mer de dimension quelconque, qui relie deux étendues d’eau et sépare deux territoires, qu’ils appartiennent ou non à un même État. Objet géographique singulier, le détroit comporte deux dimensions – terrestre et maritime –, toutes deux introduisant une rupture dans les flux de biens ou de personnes le franchissant. Dans son usage maritime, le détroit présente deux caractéristiques réductrices majeures: celle d’un passage étranglé où les conditions de navigation sont temporairement délicates (et souvent réglementées) et celle d’un passage obligé, fragile puisque facilement bloqué par une intervention armée. La sécurité de la navigation dans les détroits, si elle recouvre une dimension technique évidente, recouvre aussi une dimension sécuritaire d’autant plus forte que le passage est fréquenté. D’une certaine façon, le Bosphore et le détroit d’Ormuz, comme d’autres, concernent moins les pays riverains que le commerce mondial qui transite à 70% par voie maritime. Dès lors, l’enjeu majeur que posent les détroits est le maintien d’une circulation minimum que les grandes puissances considèrent de leur devoir (et de leur intérêt) de garantir.

Si l’on s’en tient à la définition la plus stricte, l’Inde n’a, proche de ses côtes, qu’un seul détroit – celui de Palk –, qui la sépare du Sri Lanka. Ce détroit occupe une place non négligeable dans la diplomatie du pays, même si le faible trafic qui le traverse n’en fait pas un passage majeur de l’océan Indien. C’est un détroit de valeur stratégique, mais dans le cadre strict des relations frontalières indo-sri lankaises. Rien de fondamental ne le franchit, contrairement à d’autres détroits de cet océan par où transite le commerce extérieur ou le pétrole à destination du pays.

Mais l’Inde ne contrôle pas ces derniers, ni même leurs approches, puisqu’elle n’y est guère présente. Tout se passe comme si le pays n’avait encore formulé aucune ambition, stratégique ou autre, dans un océan qui lui est pourtant éponyme; comme si, depuis les premières décennies de l’indépendance, les gouvernements successifs de l’Inde n’avaient pas cherché à développer une vision stratégique qui dépassât le cadre strict des relations frontalières. Comme s’ils se contentaient, après l’échec relatif du Mouvement des non-alignés dont ils avaient été les initiateurs, de bénéficier, plus que par un alignement «mou» avec l’URSS, de la sécurisation de l’océan Indien que l’affrontement bipolaire entre URSS et États-Unis garantissait de fait, où donc leur présence navale n’était ni nécessaire, ni souhaitée.

Cette position n’est plus valable, non plus qu’acceptable, compte tenu de la nouvelle configuration de l’Inde, pour un État qui, à la suite de son développement économique comme d’une modification majeure des alliances internationales, découvre un environnement régional neuf, qui est, de plus, fondamentalement maritime. Le paradoxe est que l’espace océanique que cherche désormais à occuper l’Inde au moyen de sa marine de guerre était largement parcouru et contrôlé par le pouvoir politique qui régnait jusqu’en 1947 sur le territoire indien, le Royaume-Uni, qui avait fait de cet océan un british lake. Encore faudrait-il qu’elle ait les capacités matérielles, les moyens financiers et la doctrine pour le faire.

De Palk aux portes d’un Océan éponyme: un nouvel impératif sécuritaire

Le seul détroit qui ait occupé les stratèges indiens depuis la naissance de l’État en 1947 est celui de Palk, qui sépare le pays du Sri Lanka. Large de 40 à 85 milles nautiques [1], ce bras de mer dangereux pour la navigation relie le golfe de Mannar au golfe du Bengale. Entre le Deccan et l’île de Ceylan s’étire une longue série de hauts-fonds qui constituent l’Adam Bridge (ou Rama Bridge), ancien tombolo [2] partiellement dispersé par une violente tempête en 1480. C’est une chaîne de bancs de sable, certains émergeant, d’autres simplement découvrant, mais rarement couverts de plus d’un mètre d’eau aux plus fortes marées. Seuls trois chenaux sont régulièrement dragués depuis 1838 pour permettre le passage de vaisseaux de petit ou moyen tonnage et leur éviter le long voyage de contournement de l’île de Ceylan; la profondeur maximale est de sept mètres (figure 1).

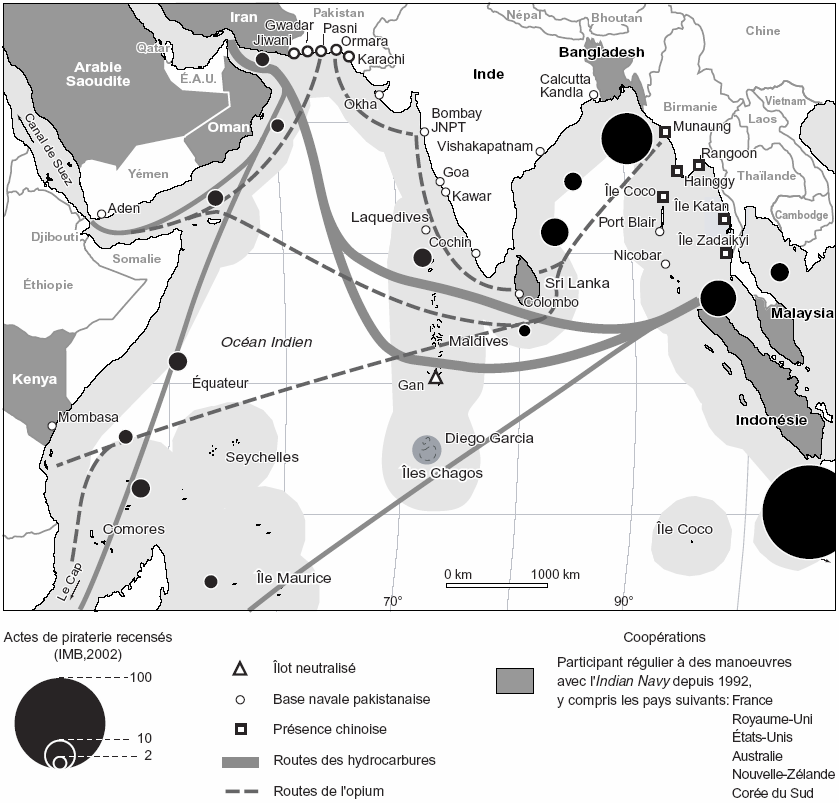

Figure 1

Route, détroits et ports de l’océan Indien septentrional

Ce ne sont pas ces caractéristiques assez médiocres pour la navigation qui font du détroit de Palk une préoccupation majeure pour les stratèges ou les politiciens indiens, mais l’identité ethno-religieuse partagée entre ses deux rives: au nord, l’espace dravidien de l’Inde méridionale et, au sud, la forte minorité tamoule avec laquelle le gouvernement indien a entretenu depuis l’Indépendance une relation ambiguë, soutenant d’abord sa revendication d’autonomie vis-à-vis du pouvoir bouddhiste majoritaire avant de la combattre à la fin des années 1980.

Toutefois, Palk n’est pas le seul détroit de l’océan Indien, même s’il est le seul qui soit proche des côtes du pays. À petite échelle, la formation péninsulaire indienne et les îles et archipels de sa périphérie constituent des obstacles à contourner pour la quasi-totalité des routes maritimes transocéaniques de l’océan Indien. De fait, seules les liaisons de l’Afrique du Sud (cap de Bonne-Espérance) vers la mer d’Arabie et, dans une moindre mesure, de l’Afrique du Sud vers l’Asie de l’Est par le détroit de la Sonde (peu fréquenté) sont suffisamment éloignées pour ne pas être gênées par ces formations. Les autres axes transocéaniques, depuis ou à destination de Bab el-Mandeb, du détroit d’Ormuz, de celui de Malacca, du canal du Mozambique ou de la côte orientale d’Afrique du Sud, doivent croiser au large de, ou à travers, cette seconde «Insulinde [3]».

Les obstacles à la navigation peuvent être schématiquement répartis en deux séries méridiennes parallèles, l’une approximativement le long du 73° Est (parties émergentes de la Maldive Ridge) et l’autre constituant l’extrémité septentrionale de la Ninety-East Ridge, vers 93° Est.

Dans le premier groupe, qui s’étire sur près de 1200 milles nautiques, se succèdent du nord au sud les îles Laquedives [4] (dépendant du gouvernement fédéral de Delhi), puis les Maldives, avant de se terminer dans l’archipel des Chagos (dépendant des British Indian Ocean Territories). Les différents passages qui séparent ces formations sont empruntés selon les routes des navires, mais aussi selon la période de l’année, en fonction de l’orientation des flux de mousson. Toutefois, les passages les plus stratégiques sont ceux qui concernent le transit ouest-est des navires pétroliers, qui empruntent soit le Eight Degree Channel ou le Nine Degree Channel (entre les Laquedives et les Maldives), soit le One and Half Degree Channel (dans le tiers sud des Maldives), selon la saison.

Le second groupe est entièrement sous souveraineté indienne: l’ensemble archipélagique formé par les îles Andaman et les îles Nicobar constitue un verrou à l’entrée du détroit de Malacca, que l’on franchit ordinairement par le Ten Degree Channel (entre les deux groupes), à moins qu’une route plus méridionale (vers ou depuis l’Afrique du Sud) ne fasse préférer le Sombrero Channel, voire le Great Channel, entre la Grande Nicobar et Sumatra. Plus que le détroit de Palk, dont la problématique relève surtout d’une question de (bon) voisinage avec le Sri Lanka, ces passages sont les véritables détroits de l’Inde, soit parce qu’ils relèvent d’une façon ou d’une autre de sa souveraineté (à la limite de ses eaux territoriales ou dans sa Zone économique exclusive [ZEE]), soit parce que, dans sa volonté d’être reconnue comme principale puissance navale autochtone de la zone, elle a le désir de les sécuriser.

Les conditions actuelles du développement économique de l’Inde, et donc de sa sécurité, reposent, pour la première fois depuis son indépendance, sur sa capacité d’être présente par sa marine au large des 7500 kilomètres de côtes du pays. Il ne s’agit plus seulement de patrouiller le long du littoral mais, plus au large, de patrouiller dans la ZEE ou de protéger les gisements offshore, notamment dans le golfe de Khambhat, ainsi que de réfléchir à une autre protection, celle de la route d’approvisionnement du pays, par laquelle transitent 50% des hydrocarbures qu’elle consomme et 95% de son commerce extérieur [5] (Lasserre, F., 2003: 191). L’axe est aussi stratégique pour un certain nombre de pays d’Asie orientale, principalement le Japon, qui dépend des pays du golfe Persique pour 73% de son pétrole. Son importance a crû au cours des années 1990 avec la mise en place de lignes transcontinentales qui, comme Evergreen ou COSCON, ont structuré et hiérarchisé, par des services réguliers de porte-conteneurs «overpanamax» [6], l’offre de transport maritime, accroissant la valeur stratégique d’un certain nombre de détroits, dont ceux ouvrant vers l’océan Indien. Les deux plus importants sont celui de Bab el-Mandeb, ouvrant sur la mer Rouge et le canal de Suez (40 passages par jour) et celui de Malacca, ouvrant sur la mer de Chine du Sud (200 passages par jour). Le troisième détroit majeur est celui d’Ormuz, qui intéresse moins le trafic général que celui des hydrocarbures, avec une moyenne annuelle de 13 millions de barils/jour (US Department of Energy, 2002)(figure 2).

Figure 2

Menaces économiques, environnementales et sociales

La protection des approvisionnements énergétiques de l’Inde ou de son commerce extérieur, en concernant implicitement celle de ses voisins orientaux, pourrait, si le pays désirait s’affirmer comme une puissance maritime régionale, impliquer sa capacité d’être présent par sa marine dans les deux golfes principaux de l’océan Indien septentrional. Mais la pensée stratégique indienne est toute tournée vers la terre.

Une stratégie fondamentalement terrestre…

La relation toujours conflictuelle, parfois concurrentielle, entre l’Inde et le Sri Lanka, même si elle s’enrichit régulièrement d’incidents réciproques de saisies de bateaux de pêche dans les eaux territoriales respectives, s’inscrit de fait dans la rhétorique traditionnelle indienne de quête d’hégémonie en Asie du Sud.

Les Indiens ont intégré la majeure partie de l’héritage britannique de localisation géostratégique (n’ont-ils pas conservé jusqu’au mot Inde?), ainsi que les techniques de gestion des périphéries. Ils ont toutefois révisé certains concepts, comme celui de sous-continent. «L’emploi du terme sous-continent pour désigner l’Inde est mal approprié et un héritage de l’administration britannique; ce terme n’a jamais été employé pour désigner des unités géographiques plus vastes et plus variées comme la Chine et l’URSS» (Singh, 1989: 1).

Volonté de l’Inde indépendante de se démarquer de son passé colonial, ce changement est aussi justifié par la nécessité de tenir compte de la nouvelle réalité géopolitique de la région, qui est marquée d’abord par la «Partition», corollaire imposé de l’Indépendance. Perçue comme un échec, puisque morcelant de fait l’héritage territorial britannique, la naissance partagée de l’Inde et du Pakistan a entraîné la «réactivation» d’un concept de substitution, celui d’Asie du Sud, qui est compris comme une «unité géographique et géopolitique parfaitement définie» (Singh, 1989: 1) permettant en outre de réintégrer à l’occasion la Birmanie, avec laquelle l’Inde, comme le Bangladesh, ont une frontière commune et conflictuelle [7].

Les futurs dirigeants de l’Inde avaient, quelques mois avant l’Indépendance, défini le programme stratégique du pays: «l’objectif le plus intime [de l’Inde] est d’être acceptée comme la puissance dominante sinon de toute l’Asie, du moins de l’Asie méridionale» (Commonwealth Relations Office, 1948). Prenant note d’une localisation héritée de l’Empire britannique autant que du poids du pays, même amputé du Pakistan, l’affirmation n’a rien perdu de sa validité pour définir la place de l’Inde, soixante ans après son accession à l’indépendance.

Les gouvernements successifs ont développé une double politique susceptible de maintenir, voire de conforter, leur hégémonie dans ce qui doit être défini comme un «étranger proche» [8] et qu’exprime la notion de «périmètre de sécurité», premier cercle du mandala des relations étrangères indiennes qui englobe le sous-continent et impose d’abord d’y limiter toute implication «étrangère» [9]:

En mer, c’est un espace maritime neutralisé, un «océan Indien zone de paix», que revendique l’Inde depuis que l’incursion du porte-avions Enterprise, navire amiral de la Task-force 74 américaine dans le golfe du Bengale en décembre 1971, au plus fort du troisième conflit indo-pakistanais, lui a fait prendre conscience de la vulnérabilité de sa façade maritime. Le principe d’une telle zone fut entériné peu après par l’ONU, mais le contenu du concept reste encore très imprécis.

Sur terre, la limite entre la pratique infra-étatique indienne (law and order) et celle qu’impliquent des relations classiques de voisinage s’estompent d’autant plus que le phénomène social actuel dominant – les liens ethniques ou religieux – est également transfrontalier et fréquemment mobilisé par les communautés concernées, le pouvoir politique indien ou les pouvoirs voisins. Le gouvernement avait su mettre à profit en son temps l’identité ethnique tamoule de part et d’autre du détroit de Palk pour soutenir un mouvement tamoul au Sri Lanka ou la présence sur son sol d’opposants népalais, bhoutanais ou sikkimois pour favoriser le développement dans ces pays de «Partis du Congrès» d’orientation démocratique et liés à l’Indian National Congress.

Le jeu le plus intense de la politique indienne se fait toutefois le long des frontières terrestres afin de préserver ce périmètre de sécurité qu’elle revendique. Idéalement, le gouvernement les souhaiterait ouvertes, à l’exemple de la pratique qu’il est parvenu à établir avec le Népal d’une frontière ouverte, qui autorise sans restriction le déplacement des biens et des personnes de part et d’autre de la frontière aux termes des traités régulièrement renégociés depuis 1950 [10].

C’est avant tout la gestion des tensions aux frontières que le gouvernement doit envisager, et qu’il a surtout réalisée dans le passé par une action armée: doctrine de la «forward policy» dans le cas du litige sino-indien en 1960 [11]; intervention de soutien à la rébellion bangladeshi en 1971; lancement d’une opération de «maintien de la paix» au moyen de l’Indian Peace Keeping Force au Sri Lanka en 1987, toutes opérations approuvées par l’opinion publique indienne, mais qui se révélèrent (sauf le soutien au Bangladesh) des désastres militaires.

Que la dyade indo-sri lankaise ait une dimension maritime ne modifie en rien cette vision et cette pratique indienne de gestion de l’outre-frontière. Elle implique simplement que d’autres matériels, d’autres personnels, sont mobilisés pour mener à bien le contrôle de la frontière [12] et que les transgressions illégales de la séparation recouvrent d’autres formes: les garde-côtes, issus de la Marine, remplacent les douanes et les formations paramilitaires du ministère de l’Intérieur qui patrouillent aux frontières [13]. On en trouve confirmation dans la volonté récurrente d’établir une connexion physique – routière et ferroviaire – entre l’île et le continent; projet qui a gagné une certaine consistance lors d’un séminaire qui s’est tenu à Colombo en septembre 2002.

… Au détriment d’une réflexion sur l’Océan

Si on se réfère à la représentation traditionnelle, il s’agit du «premier cercle» de l’environnement régional de l’Inde, selon la vision théorique, héritée de l’Arthashastra, qu’a le pays de son environnement régional. Mais ce traité de diplomatie ne prenait en compte ni les espaces maritimes, ni les pays d’outre-mer. Il est vrai que son auteur était le Premier ministre d’un souverain régnant sur un territoire sans façade maritime; et que la tradition hindoue proscrivait en outre tout voyage en mer, considéré comme un péché grave (Bouchon, 1984: 1). Cela n’empêcha pas les Indiens de pratiquer le commerce transocéanique, dès lors qu’un rite de purification fut mis au point, mais ce handicap initial profita surtout aux populations islamisées du pays, avant qu’elles ne subissent elles-mêmes, à partir du XVe siècle, la concurrence des flottes marchandes européennes, tandis que la marine de guerre britannique s’imposait peu à peu comme la principale force navale de l’océan.

C’est sans doute dans cette suprématie maritime britannique inscrite sur le long terme (plusieurs siècles), comme dans la monopolisation par les élites impériales britanniques de la réflexion stratégique centrée sur l’Inde pendant plus d’un demi-siècle, qu’il faut commencer à interpréter le paradoxe stratégique indien. Celui-ci est tout contenu dans l’allocution prononcée par Rajiv Gandhi, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance du pays, le 4 février 1989:

Quand nous considérons notre histoire, deux leçons s’en dégagent: la première est que la défense de l’Inde demande que nous ayons une maîtrise incontestée de nos approches maritimes; la seconde est que ceux qui nous ont envahi par la mer ont régné en maîtres étrangers, qu’il a fallu rejeter, tandis que les conquérants venus par la voie terrestre ont été finalement absorbés et assimilés par notre société.

À force d’être répétée par les dirigeants successifs de l’Inde depuis que son grand-oncle Jawaharlal Nehru l’a prononcée peu après l’Indépendance (Nehru, 1946; Pannikar, 1945), cette formulation s’est imposée comme une doxa des priorités stratégiques de l’Inde indépendante. Mais elle demeure un paradoxe fort, en ce que si l’origine de la menace majeure qui pèse sur l’Inde est clairement identifiée – ses approches maritimes –, toutes les guerres que le pays a menées depuis son indépendance furent terrestres et la dimension maritime des combats se limita à quelques interventions de la Marine contre les ports du Pakistan oriental [14].

On serait tenté de voir dans cette «monomanie» stratégique davantage qu’une réaction aux conflits qui ont marqué l’histoire récente du pays, engagé dans un conflit armé dès sa naissance; plutôt l’héritage d’une pensée stratégique britannique qui, considérant la mer comme un espace acquis, dont elle contrôlait les points ou les passages clés, dirigeait son attention sur les masses continentales. L’héritage fut d’autant plus facilement accepté qu’il était en accord avec la représentation populaire de l’Inde naissante, d’une terre sacralisée comme Bharat, pour laquelle la mer tenait lieu de limite naturelle et sacrée [15].

Prisonnier d’une vision théorisée par Halford MacKinder au tout début du XXe siècle, le Royaume-Uni a transmis à l’Inde indépendante cette obsession d’une menace venue du nord et que le conflit de 1962 avec la Chine a confirmée, même si l’adversaire ne fut pas celui que les Britanniques avaient envisagé. Mais il est vrai que la gestion du domaine maritime ne relevait pas de Calcutta ni de Delhi, mais de Londres, sauf dans la lutte contre la piraterie. C’est d’ailleurs dans cette intention qu’une marine indienne avait été créée en 1612, alors nommée Honourable East India Company’s Marine.

«L’oubli» de la haute mer par les stratèges indiens est aussi analysé comme une des conséquences des choix idéologiques retenus au cours des premières années de l’indépendance de l’Inde qui fit, sous l’impulsion morale de Jawaharlal Nehru, le choix d’un désarmement unilatéral. Ce que les observateurs indiens appellent «le grand désarmement» aboutit à la réduction drastique de toutes les dépenses militaires, les ramenant dans les années 1950 à moins de 2% du PIB national. Dans ce budget, la part de la marine était très faible, de l’ordre de 3,5%. En fait, depuis l’Indépendance et jusqu’aux années 1970, la marine indienne n’a jamais eu les moyens financiers de ses ambitions matérielles.

C’est enfin une conséquence directe de la Partition. À la différence de l’armée de terre et, dans une moindre mesure de l’aviation, la Royal Indian Navy avait toujours été limitée dans son développement, pour assumer la fonction de brown water navy [16] que les autorités britanniques lui avaient attribuée, conservant pour la flotte britannique l’objectif de la maîtrise des mers dans cette région vitale pour leur commerce, notamment à destination de Singapour et de Hong Kong. Aux premiers temps de l’Indépendance, cette flotte embryonnaire s’inscrivit dans le dispositif de défense du Commonwealth, au sein duquel son rôle se limitait «à la protection des côtes et des ports de l’Inde» [17].

Une Marine à la traîne des autres Armes

Ce n’est qu’à la fin des années 1950, dans un contexte de récession économique britannique et grâce à l’action insistante de lord Mountbatten (qui souhaitait que l’Inde devienne une puissance navale régionale), que l’Amirauté britannique accepta le développement de la marine indienne en vue de constituer une flotte de haute mer. Le gouvernement indien put acquérir le porte-avions léger Hercules qui, après achèvement, fut officiellement intégré dans la marine indienne en 1961 sous le nom d’INS Vikrant. L’acquisition marqua le début du développement de la flotte indienne qui bénéficia, en conséquence du conflit sino-indien de 1962, dans un contexte de reprise générale des dépenses d’armement, d’un triplement de son budget. Le développement d’une flotte de haute mer a beaucoup bénéficié du Treaty of Peace, Friendship and Cooperation signé avec l’URSS en 1971: aujourd’hui, la marine est la plus «soviétisée» des trois armes, comptant environ 85% de matériel d’origine soviétique [18].

À la fin des années 1980, la marine indienne disposait d’une véritable flotte de haute mer d’une quarantaine de bâtiments – y compris un second porte-avions, le INS Viraat (ancien Hermes britannique) –, qui lui permit de jouer un rôle majeur dans les opérations armées au Sri Lanka (Indian Peace Keeping Force, 1987-1990) et dans l’aide apportée au gouvernement des Maldives en 1999 (Bernard et Pochoy, 1988). La disparition de l’URSS et l’appauvrissement de la Russie sonnent la fin d’une relation privilégiée entre les deux pays [19] et un frein relatif au développement de la marine indienne.

De fait, les accords privilégiés entre les deux pays ont freiné le développement d’une véritable industrie autochtone, même si celle-ci a bénéficié à la fois de la cession de chaînes de montage de matériel soviétique ou de la ré-ingénierie du matériel importé. En outre, ces pratiques ne lui ont pas permis d’acquérir une technologie au niveau de celle dont bénéficient les marines occidentales. Malgré l’extraordinaire aptitude indienne à pratiquer le «système D» (plug and play [20]) sur son armement, l’Inde demeure pour encore de nombreuses années dépendante de l’approvisionnement russe, ne serait-ce que pour les pièces détachées. L’accord de coopération technique militaire signé par les deux pays en 1998 pour dix ans (d’un montant estimé à 15 milliards de dollars américains) devrait permettre à la Russie de demeurer le principal fournisseur de l’Inde [21].

Le tableau 1, exercice financier des experts du FMI, ne ventile pas certains postes budgétaires, comme les paies et pensions, ni les dépenses de recherche et développement. Toutes dépenses confondues, la part de la Marine dans le budget de la défense varie dans une fourchette de 15% à 20% selon les années. Elle est de 18% pour l’exercice financier 2003-2004 [22], toujours en dernière position derrière l’armée de l’air (23%).

Tableau 1

Dépenses militaires de l’Inde, entre 1990-99 (milliards de roupies)

Depuis 1991, une présence maritime nécessaire

La nouvelle stratégie indienne d’ouverture économique est née au début de 1991, avant que son principal allié – l’URSS – ne disparaisse, s’inspirant non plus des problématiques russe et occidentale de développement, mais asiatiques. Le message de V. P. Singh, lancé à la nation en 1991, «Look East», n’est pas que l’incitation à prendre exemple sur le développement économique des pays d’Asie orientale et sud-orientale pour sortir l’Inde de son protectionnisme, comme pour rivaliser avec l’extraordinaire croissance économique chinoise [23]. Il consistait aussi à renouer des liens avec les pays d’Asie du Sud-Est dont il avait longtemps auparavant influencé le développement intellectuel et culturel et où une importante diaspora est établie. Il consistait enfin à tisser des alliances avec des États dont l’attitude vis-à-vis de la Chine était suffisamment teintée de scepticisme pour apparaître comme des alliés possibles, à une époque où l’affaiblissement visible du rayonnement soviétique confinait l’Inde dans un relatif isolement stratégique.

La première phase de cette politique de «regard vers l’est», caractérisée par une croissance rapide des échanges commerciaux et des investissements directs à l’étranger entre l’Inde et l’Asie orientale, a aussi favorisé le développement des liens institutionnels avec les organisations régionales. Même si le pays ne pouvait pas devenir membre de la nébuleuse APEC, ou de l’ASEM, il a rejoint l’ASEAN comme partenaire de dialogue et est devenu un membre de son aile politique et sécuritaire: l’ASEAN Regional Forum (ARF, 1996). Le seul frein à ce rapprochement avec l’est du continent reposait sur ses relations ambiguës avec les deux puissances régionales (Chine et États-Unis), et les acteurs clés de la région (le Japon et l’Australie), principalement en raison de sa stratégie d’acquisition d’une capacité nucléaire. Mais l’isolement provoqué par les essais de Pokhran (1998) n’a pas duré très longtemps, grâce surtout à l’intelligence dont les hommes politiques et les diplomates du pays ont su faire montre dans leurs relations avec les États-Unis, permettant au pays de revenir sur la scène régionale avec un prestige accru.

La seconde phase d’un «regard vers l’Est» qu’a lancée le gouvernement Vajpayee peu après son accession au pouvoir, renforcée par le partenariat stratégique que les Indiens ont su nouer avec l’administration Bush à l’aube du conflit afghan, a facilité l’émergence d’une coopération de sécurité avec les alliés régionaux des États-Unis: ASEAN, Japon, Corée du Sud et Australie. Elle était devenue d’autant plus nécessaire que l’Inde commerce peu avec ses voisins immédiats, que près de 90% de ses exportations et plus de 80% de ses importations sont hors zone: par ordre décroissant, l’Asie orientale (respectivement 38% et 30%), l’Europe (23% et 33%) et les États-Unis (23% et 9%) sont les principaux partenaires du pays [24].

Paradoxalement, ce faisceau de nouveaux liens renforce la position de l’Inde face à son adversaire traditionnel, la Chine. Si, dans la première version de la politique orientale du pays, le rapprochement sino-indien était conçu comme un moyen de freiner ce qui était perçu comme l’hégémonisme américain dans la région, la tendance récente – marquée par la détérioration relative de la coopération sino-américaine – est plutôt de remettre à plat tous les points de tension qui séparent les deux pays, à commencer par leur frontière commune et l’instrumentalisation du Pakistan par la Chine dans la gestion de leur différend. Ce rapprochement sino-indien a toutefois des limites, ne serait-ce que celles de leurs ambitions respectives de devenir la puissance régionale. Sur terre, l’antagonisme pourrait surtout se mesurer en termes de croissance économique et de développement des standards des populations concernées; sur mer, il passe par le développement des flottes respectives, et de leur capacité de jouer le rôle de gendarme régional de la mer. Le développement de leur marine est aussi (surtout?) motivé par leur volonté de disposer d’une force de dissuasion crédible que les deux États veulent, pour des raisons différentes, construite autour de sous-marins [25].

À la recherche d’une doctrine: l’exemple chinois et l’orientation indienne

Si la flotte n’est pas encore à la hauteur des espérances du gouvernement chinois, elle dispose toutefois d’une doctrine qui a commencé à être formulée avant l’effondrement de l’URSS, mais qui n’a pris sa forme définitive qu’à partir de la publication des «livres blancs». Le gouvernement chinois a, au début des années 1990, réorienté l’activité de ses centres de recherches stratégiques, jusque-là dédiés à l’étude de l’URSS, vers celle des États-Unis et de l’océan Pacifique. Il s’est ensuite interrogé sur ses capacités de gagner une guerre «moderne» [26]. Les années qui précédèrent la publication du premier «Livre blanc de la Défense» (1998) furent l’occasion d’une profonde remise en question des objectifs et des dispositifs. Une étape marquante est la publication en 1993 d’un pamphlet intitulé «La Chine peut-elle gagner la prochaine guerre?»

Se démarquant de la doctrine maoïste concevant le territoire comme une profondeur stratégique, la nouvelle doctrine repose sur l’hypothèse de conflits restreints qui impliquent une défense à la frontière, voire une offensive préventive. La localisation littorale de la croissance économique du pays, le développement rapide du commerce maritime (y compris du pétrole, dont la Chine est devenue importatrice) ont favorisé la modernisation de la marine chinoise et l’émergence d’une doctrine maritime concevant la mer comme territoire national. Pour l’amiral Liu Huaqing, le contrôle de la haute mer est la base d’une défense maritime du pays, nécessitant le contrôle d’une première chaîne d’îles, de la mer Jaune au détroit de Malacca. Face au caractère purement continental du territoire chinois (hormis Hainan et les Paracels), la nouvelle stratégie implique la prise de possession de ces îles ou îlots, dont la liste est dressée dans l’article 2 de la Loi sur les eaux territoriales de la Chine (promulguée en février 1992) et qui définissent l’espace vital du pays. À cette première chaîne d’îles s’en ajoute une seconde qui, à 2000 kilomètres des côtes, délimite le périmètre de ses intérêts stratégiques maritimes, atteignant les Mariannes, Guam et les Carolines (Wilson et Litai, 1994).

Face à la Chine, l’Inde accuse un retard conséquent dans le domaine de la réflexion stratégique et de la production d’une doctrine globale. Le premier document officiel traitant d’une doctrine est celui définissant la doctrine nucléaire du pays, qui date de l’été 1999, mais qui ne fait qu’esquisser les principes de sa stratégie nucléaire. L’ennemi n’est pas clairement identifié, non plus que ne sont clairement définis les territoires protégés par l’arme atomique: seul le principe d’une dissuasion minimum a été retenu. En fait, on serait tenté de penser que, pour l’arme nucléaire comme pour la marine, l’Inde s’est dotée d’une arme dont elle ne sait (encore) que faire. Plus qu’un choix raisonné face à une menace ayant dépassé le seuil où l’arme conventionnelle se révélerait insuffisante à assurer la dissuasion, l’option de l’arme nucléaire, comme celle d’une marine de haute mer, semble plutôt être une étape supplémentaire dans une logique de construction d’armement en constante comparaison avec les adversaires traditionnels, Pakistan et Chine; le premier qu’il faut surpasser et le second égaler [27].

Sur le mur extérieur des chantiers navals de la Marine à Bombay, une peinture décrit une «Three-Dimensional Navy»: en fin de compte, la marine indienne présente le profil d’une flotte polyvalente, apte à faire face à toutes formes de menaces, plutôt que celui d’une arme «calibrée» pour défendre uniquement le pays. L’Inde a dépassé le stade de la conceptualisation de sa marine: ses unités sont modérément modernes, les équipages ont acquis une formation et une expérience de grande qualité. L’Inde dispose d’un porte-avions et bientôt d’une deuxième unité [28]. Elle dispose enfin des matériels nécessaires à une «guerre des mines». Par contre, la Chine ne fait pour le moment que se préparer à ce stade, en réalisant toutes les difficultés qu’exige un tel choix. Toutefois, à l’horizon 2015, elle aura achevé la construction et la modernisation de sa marine. Il est probable que cette dernière pourra alors, non seulement se comparer en qualité à la marine indienne, mais que sa puissance la placera parmi les cinq plus grandes marines du monde. Cette hypothèse, bien sûr, repose sur une évolution à moyen terme «lissée», tant au point de vue économique que politique.

La flotte pakistanaise, plus moderne que sa voisine (conséquence surtout du long partenariat avec les États-Unis), est une flotte côtière qui n’a pas, semble-t-il, envisagé de devenir une blue water navy (flotte de haute mer). La seule orientation que semble prendre la marine pakistanaise est, au moyen de l’acquisition de sous-marins (Agosta français), le renforcement de sa capacité anti-blocus et la possibilité d’acquérir sans doute un vecteur pour l’arme nucléaire.

Tableau 2

Comparaison des trois flottes (2002)

Shan-nau-Varuna [Que le dieu de l’océan Varuna nous soit favorable]

En février 2001 s’est tenue la première revue internationale de la Marine indienne à Bombay, qui marquait son «baptême international» (coming out). Journée de baptême international pour la nouvelle flotte, elle fut aussi l’occasion de noter combien la doctrine navale indienne était floue. Dans son discours d’ouverture de la cérémonie, le président Narayanan a rappelé que «le commerce de l’Inde et son existence comme nation indépendante dépendaient du contrôle et de la sécurité des mers l’entourant», ajoutant: «c’est aujourd’hui un fait indiscutable que l’indépendance et la prospérité des nations et la tranquillité du monde reposent sur la sécurité des mers et des océans» (Press Trust of India, 13 février 2001). Soulignant que le concept de «mer indivisible» était «désormais une réalité économique, politique et stratégique», il précisa les missions majeures d’une marine, outre le contrôle et la sécurité des eaux internationales: protection de l’environnement marin et pont humanitaire. Ces différents thèmes ont ensuite été largement commentés au cours d’un séminaire («Pouvoir maritime: défis pour le XXIe siècle»), qui s’est tenu en parallèle de la revue. L’amiral Sushil Kumar, chef d’état-major de la Marine, a confirmé que la Marine devait être une «force de stabilisation dans la région», qui devait «relever les défis posés par la piraterie et le narco-terrorisme». J. N. Dixit, ancien secrétaire aux Affaires étrangères, a insisté sur le «libre accès aux sources conventionnelles d’énergie», comme au «caractère stratégique de l’océan» pour la construction d’une dissuasion nucléaire efficace (Press Trust of India, 16 février 2001).

Réunies, ces différentes missions attribuées à la flotte ne constituent pas une doctrine, même si on peut considérer que le symposium a marqué une première étape dans la formulation de cette dernière. On retrouve d’ailleurs les mêmes thèmes, dans des formulations similaires, dans les Annual Reviews du ministère de la Défense. Il est clair toutefois que le point central de ces discours est la volonté de l’Inde d’apparaître comme une puissance régionale: le développement de sa marine, comme d’une arme nucléaire, sont les instruments d’affirmation de cette volonté. Si seule l’Asie du Sud était concernée, l’Inde «sera[it] clairement le pouvoir dominant en terme de taille, population, croissance économique et frontières terrestres et maritimes», mais il est difficile de «positionner l’Inde au regard de ces intérêts économiques, politiques et militaires dans un cadre spécifique»; il convient en fait de «resituer la puissance indienne dans un cadre régional plus étendu, qui inclurait la Chine, l’Asie centrale et occidentale et les États de l’espace océanique indien» (Chaudury, 2000).

En fait, l’Inde a effectivement dépassé pour sa marine le stade d’un «sea denial» (interdiction maritime), notamment par la présence de porte-avions au sein de sa flotte: le rayon d’action de ces avions serait suffisant pour atteindre n’importe lequel des détroits de l’océan Indien septentrional à partir des bases terrestres dont elle dispose. Elle se projette clairement comme une force de «sea control» (contrôle maritime), même si la mentalité des amiraux de la flotte ne semble pas encore avoir évolué en ce sens. Rendant compte de discussions au cours de la revue de Bombay, Thomas P.M. Barnett synthétisa en quatre tendances les différents courants de pensée au sein de l’amirauté indienne, influencés par la formation des officiers et leur lieu d’affectation:

école soviétique et ambition locale: marine de dissuasion minimale. Cette stratégie du bastion repose sur le maintien d’une parité constante avec le Pakistan;

école soviétique et ambition globale: marine focalisée sur le «sea-denial», principalement orientée contre la Chine, mais aussi toute autre marine «étrangère». C’est une marine «traditionnelle» privilégiant les sous-marins d’attaque;

école britannique et sécurisation des axes maritimes: la volonté affichée est de garantir la libre circulation du commerce maritime mondial. La Marine rêve de remplacer l’US Navy comme gendarme de l’océan Indien;

école britannique et ambition globale: marine de coalition. C’est une marine ambitieuse, qui désire rivaliser avec la Royal Navy: une capacité de projection sur tous les théâtres mondiaux, grâce à son intégration dans une coalition internationale, avec le soutien sans doute des États-Unis.

Il n’est guère possible de définir quelle doctrine est aujourd’hui privilégiée au sein de l’état-major de la Flotte, par l’analyse de sa structure: la marine possède ou possèdera à la fin des programmes d’armement engagés le matériel nécessaire à chacune de ces orientations. C’est plus dans l’étude de l’architecture du dispositif naval, comme de son usage récent, que certaines hypothèses peuvent être formulées (Barnett, 2001: 41-45).

Un dispositif naval polyvalent, faute de choix

Dans une stratégie initiale de «sea denial», l’architecture de la marine a été structurée autour de trois commandements: Ouest, Est et Sud. Le commandement naval Sud, basé à Cochin, est avant tout un centre d’entraînement des personnels navals. L’essentiel de la flotte est en fait réparti entre les deux commandements Ouest (WNC, basé à Bombay) et Est (ENC, basé à Vizagpatnam).

Les deux commandement sont équilibrés en bases et en matériels, avec pour l’instant un léger avantage numérique pour l’WNC, en raison de son antériorité (l’ENC n’a été constitué qu’en 1971, comme structure d’encadrement de l’INS Vikrant). Il n’y a pas de répartition géographique formelle entre les différents commandements, contrairement à la marine chinoise, mais un mélange de partage de zones et de partage de compétences (figure 3):

le WNC constitue la première flotte en cas de conflit naval et la première force de «sea denial», notamment au large de Bab el-Mandeb ou d’Ormuz;

l’ENC est surtout dédié à la surveillance des deux millions de km2 de la ZEE et à la protection des voies maritimes de communication. Géographiquement, il est en charge de la surveillance du détroit de Malacca.

Ce sont les bâtiments de l’ENC qui ont entrepris, en collaboration avec l’US Navy, une patrouille du détroit de Malacca en 2002, mais ce sont des bâtiments du WNC qui ont réalisé des exercices conjoints avec la marine vietnamienne, avant de procéder seuls à des exercices en mer de Chine du Sud au cours de l’automne 2000. Il semblerait que cette architecture du dispositif naval soit un peu à l’image des équipements, une sorte de «plug and play» où sont attribuées aux commandements maritimes des missions nouvelles selon une logique qui n’est pas forcément linéaire.

Figure 3

Le dispositif naval de l’Inde

L’implantation de garde-côtes dans les Laquedives et la constitution d’un commandement naval dans les Andaman complètent l’architecture du dispositif naval indien de «sea denial», amorçant aussi une démarche de «sea control». Les opérations «Pawan» (octobre 1987 au Sri Lanka) et «Cactus» (novembre 1988 aux Maldives) ont prouvé les capacités de la Marine de conduire des opérations de débarquement. La seconde a de plus permis au gouvernement indien de «neutraliser» la base navale de Gan en convainquant le gouvernement des Maldives de ne pas louer à bail au Pakistan ou à une puissance extérieure à la région ce site de qualité équivalente à celui de Diego Garcia [30].

Le premier adversaire de l’Inde est le Pakistan mais, paradoxalement, la dimension maritime de leur antagonisme est peu développée. Les deux flottes pratiquent un suivi attentif des bâtiments ou appareils réciproques en déplacement, qui ont provoqué un certain nombre «d’incidents en mer» [31], sans jamais déboucher sur un affrontement, même limité, entre flottes. C’est en fait la Chine qui est pressentie comme le principal adversaire de l’Inde dans l’océan Indien à moyen terme et qui a suscité l’élévation des infrastructures maritimes de Port Blair en un commandement à part entière en octobre 2001 [32].

Dans la nouvelle doctrine chinoise, le secteur majeur de sa stratégie maritime est le détroit de Malacca. La sécurité de ses accès orientaux, depuis la mer de Chine du Sud, devrait (à terme) être assurée par la militarisation des îlots des Spratleys, tandis que la réactivation en 1995 de la base d’écoute SIGINT/ELINT de Sop Hau, au Laos, lui permet d’établir une écoute radio sur la totalité du détroit. Par contre, elle ne peut établir un même contrôle aux entrées occidentales du détroit, aux deux tiers sous souveraineté indienne, et doit compter sur l’alliance qu’elle a contractée depuis plusieurs décennies avec la Birmanie pour prendre pied au bord du golfe du Bengale. Base arrière pour les indépendantistes nagas soutenus par la Chine il y a une quarantaine d’années, le pays constitue son principal allié en Asie du Sud-Est, auquel il est d’ailleurs relié par une «route de l’amitié» construite au début des années 1960. Les relations entre les deux pays ont connu de fortes fluctuations, très liées à l’évolution politique interne de la Chine, mais se sont normalisées au cours des années 1980, pour déboucher sur une coopération étroite à partir de 1990.

Forte dans le domaine économique, la coopération l’est tout autant dans le domaine militaire: en échange d’une modernisation de l’armée birmane (renouvellement du parc d’armement, rénovation de bases) le gouvernement a concédé différentes facilités aériennes et navales à la Chine. Les bases de Hainggyi, Sittwe et Mergui, rénovées, sont ouvertes à la marine chinoise, qui a de plus implanté à la fin de 1992 une station de renseignement sur l’île de Grand Coco (base d’écoute SIGINT), où du personnel chinois est stationné depuis la mi-1993 (Press Trust of India, 25 décembre 2002). Sur l’île de Petit Coco, à une vingtaine de milles de l’île indienne de Nord-Andaman, a été installée une base contrôlant le canal Alexandra et le canal Coco [33].

En plus du contrôle de l’entrée occidentale du détroit, ces installations permettent de sécuriser le nouveau débouché maritime qu’est en train de développer l’État chinois dans l’intention de relier les économies émergentes du Yunnan et du Sichuan à l’océan Indien, via l’ancienne «route de Birmanie».

Ces installations sont perçues par la marine indienne comme une agression, en ce qu’elles menacent sa suprématie maritime dans le golfe du Bengale. Au début de 1993, Zhao Nanqi, directeur du General Staff Logistics Department de la marine chinoise, a produit un mémorandum précisant la stratégie chinoise de contrôle de la mer de Chine du Sud et de l’océan Indien dans le cadre de la nouvelle «stratégie de la haute mer». «Nous ne pouvons désormais plus accepter que l’océan Indien soit seulement l’océan des Indiens»; «une alliance stratégique avec le Pakistan au sud-ouest et la Birmanie au sud-est constitue ainsi le pivot de la stratégie chinoise» (CNN, Burma Info, 25 mai 1998). Contre la menace, le gouvernement indien a, en plus de porter un oeil attentif aux infrastructures navales des Andamans, opté pour le développement de collaborations et de coopération avec d’autres pays.

La principale collaboration, qui marque clairement une rupture avec les orientations diplomatiques antérieures, est la création d’un Indo-US Defence Policy Group au début des années 1990, qui a favorisé le rapprochement entre les deux pays. Considérant la marine indienne comme une «force de stabilisation» dans l’océan Indien, l’US Navy a multiplié les exercices communs (séries Malabar) [34], avant de signer un accord de co-surveillance du détroit de Malacca.

Cette collaboration publique a sans doute pour beaucoup facilité l’émergence de nouvelles collaborations avec les États d’Asie du Sud-Est avec lesquels l’Inde a mené une série d’exercices communs (notamment les Biennales MILAN depuis 1995, auxquelles participent cinq pays de la région, ainsi que l’Australie et le Sri Lanka).

Enfin, la marine indienne multiplie autant que faire se peut les actions d’aide et de «présentation du pavillon» autour de l’océan Indien: surveillance de la ZEE de l’île Maurice à la demande de son gouvernement; collaboration de formation avec la marine du Mozambique; action humanitaire au Sri Lanka, etc.

«Tacking to the Blue Waters»: un long chemin vers les détroits

Dans un entretien à un journal indien, le précédent ministre de la défense, George Fernandes, avait déclaré que «notre zone d’intérêt s’étend du nord de la mer d’Arabie à la mer de Chine du Sud» (The Hindu, 15 avril 2000). Cette affirmation pourrait être comprise comme sanctionnant la victoire des partisans d’une force de projection (école britannique et ambition globale), ce que confirme la nouvelle philosophie navale indienne qui souhaiterait désormais «virer de bord vers la haute mer», si sa réalité ne dépendait pas de contraintes qui, elles, ne sont pas maritimes.

Il faudrait en premier lieu que le développement de la marine ne soit plus subordonné aux programmes de développement des autres armes: chaque conflit ou regain de tension aux frontières terrestres se traduit en général par une réduction des budgets alloués à la Marine. Mais il semblerait que cela dépende avant tout de la capacité du gouvernement indien de régler ses problèmes de frontières, afin de réduire l’influence politique des états-majors de l’armée de terre et de l’aviation. À moins que, comme le suggérait Jaswant Singh (2001), le pays ne se dote, à l’instar des États-Unis, d’un Conseil de sécurité nationale.

En outre, son existence internationale demeure encore trop anecdotique: si elle a depuis dix ans accru sa participation à des revues navales et multiplié les exercices conjoints, cela est resté à un niveau régional. De fait, la Marine a été totalement absente de 37 des 56 opérations de maintien de la paix conduites sous l’égide de l’ONU (Press Trust of India, 21 août 2003), auxquelles les autres armes ont participé. Le voyage autour du monde entrepris par le trois-mâts barque INS Tarangini devrait y contribuer, mais il ne sera sans doute pas suffisant.

Après environ quarante années de développement, la Marine indienne dispose désormais de la capacité de croiser dans les détroits que la Royal Navy surveillait, il y a un siècle; elle doit encore démontrer sa capacité d’y maintenir – seule ou pas – la libre circulation. Elle peut au minimum développer une «présence» dans cet océan qu’elle revendique, sans pour autant mener une «diplomatie de la canonnière», même si l’exercice ne lui est pas inconnu [35]. Ce pourrait être une forme «d’influence politique navale» vers laquelle elle s’oriente depuis quelques années, sans que cette doctrine implicite n’ait encore fait l’objet d’une reconnaissance officielle, c’est-à-dire n’ait été endossée par le pouvoir exécutif. La marine indienne peut donc désormais croiser dans les détroits que la Royal Navy considéra comme siens il y a un siècle, mais, faute d’une décision politique qui tarde à venir, ne peut que demeurer un outil diplomatique de prestige, voire policier, dans les limites de sa ZEE.

Appendices

Notes

-

[1]

Rappelons que le mille nautique, unité de longueur de référence dans les affaires maritimes, équivaut à 1852 mètres.

-

[2]

Cordon d’accumulation reliant une île à la côte voisine ou à une autre île.

-

[3]

Contrairement à l’Insulinde, avec laquelle il partage de nombreux points communs, il n’existe pas de terme générique pour cet ensemble de péninsules et d’archipels.

-

[4]

La graphie des toponymes repose sur les travaux de francisation conduits par le Ministère français des affaires étrangères, qui ne sont pas achevés: ainsi Laquedives plutôt que Lakshadweep. Pour les termes absents de la nomenclature du Quai d’Orsay, nous avons suivi la graphie en usage dans les Instructions Nautiques du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

-

[5]

Soit une moyenne de 50 pétroliers par jour croisant dans l’océan Indien, qui devraient être entre 150 et 200 en 2020 (Indian Express, 22/09/2003).

-

[6]

Porte-conteneurs de plus de 5000 evp (équivalent vingt pieds, ou plus de 60 000 tpl [tonnes de port en lourd] et 42 m de large), qui ne peuvent franchir les écluses du canal de Panama (voir entre autres Lasserre, J.-C., 2003: 200).

-

[7]

La Birmanie ne faisait plus partie du «sous-continent» à la fin des années 1930, après la promulgation du Government of Burma Act, qui la détachait de l’administration des Indes. L’inscription polémique de la Birmanie dans cet espace est très fluctuante, soit marche orientale de l’Asie du Sud, soit partie intégrante de l’Asie du Sud-Est. L’évocation de son intégration à l’Asie du Sud est souvent un argument de blocage avancé par le Bangladesh (voire le Pakistan) quand l’Inde évoque l’intégration possible de l’Afghanistan à la South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

-

[8]

L’analogie avec la doctrine russe est tentante, d’abord pour des raisons historiques, parce que les deux États sont issus de l’éclatement d’un empire, ensuite parce qu’ils ont hérité de ces empires une vision transcendant leurs frontières nationales.

-

[9]

Le mandala – figure bouddhique par excellence – a été employé par Kautilya, premier ministre de Chandragupta Maurya, pour schématiser les alliances possibles entre pouvoirs politiques autour d’un royaume donné; voir Arthashastra, 1992, pour une édition récente d’un ouvrage écrit au IVe siècle av. J.-C.; l’actualité de cet ouvrage est telle que le ministère indien de la Défense a commissionné en 2002 un programme de recherche sur les enseignements à en tirer pour l’armée indienne (BBC-India, 14/05/2002).

-

[10]

La liberté de circulation n’est garantie qu’aux ressortissants des deux pays. Le principe de frontière ouverte est actuellement remis en question parce qu’il facilite, entre autres, l’utilisation du territoire indien comme sanctuaire pour les groupes maoïstes népalais et favorise les échanges et trafics entre ces derniers et les naxalites indiens, notamment le People War Group. Mais pour l’instant, la seule mesure prise par les deux gouvernements a été d’introduire la carte d’identité obligatoire lors de tout déplacement d’un pays à l’autre par voie aérienne, depuis octobre 2000.

-

[11]

Cela fait encore écho à une précédente «forward policy», celle que mena lord Curzon.

-

[12]

Encore que la patrouille de la frontière avec le Bangladesh, à l’aide de zodiacs une bonne partie de l’année, ôte à cette dernière beaucoup de son caractère spécifiquement «terrestre».

-

[13]

À l’origine sous la tutelle du ministère des Finances, le corps des Garde-côtes relève depuis plusieurs années du ministère de la Défense, mais son budget reste sous l’autorité du ministère des Finances.

-

[14]

N’oublions pas toutefois l’action de la Marine dans la «libération» de Goa en 1961, ni les patrouilles «dissuasives» le long des côtes pakistanaises en 1971. Mais, lors du conflit de 1965, la Marine reçut l’interdiction formelle de franchir le parallèle de Porbandar (environ 21°30’ Nord).

-

[15]

«L’Inde, c’est-à-dire Bharat» précise l’article 1 (1e partie) de la Constitution indienne de 1950.

-

[16]

Le gouvernement indien hérita de 33 bâtiments, dont 2 frégates, 12 dragueurs de mines de haute mer et quatre vedettes rapides.

-

[17]

Déclaration de lord Fraser, alors premier lord de l’Amirauté, cité dans Singh (2001).

-

[18]

Contre 80% pour l’armée de l’air et 75% pour l’armée de terre; voir notamment Kapila (sept. 2000).

-

[19]

La coopération militaire a permis à de nombreux officiers indiens d’être formés à l’école soviétique, mais, paradoxalement, les flottes soviétique et indienne n’ont jamais mené de manoeuvres communes, de même que l’Inde n’a jamais concédé de base à la flotte soviétique malgré les demandes réitérées du gouvernement soviétique.

-

[20]

Capacité d’intégrer des éléments de diverses origines au sein d’un même équipement.

-

[21]

Même si la part de la Russie dans les achats d’armes se réduit lentement: la part de la Russie/URSS dans les achats indiens est passé de 85% dans les années 1970 à 69% dans les années 1990 (Stockholm International Peace Research Institute Yearbook 1996).

-

[22]

En Inde, l’année budgétaire débute le 1er avril et l’exercice est clos au 31 mars.

-

[23]

En 1994, des interlocuteurs indiens, commentant le développement économique chinois, rétorquèrent: «oui, ils sont riches, mais nous, en Inde, nous avons la démocratie».

-

[24]

Données Eximbank (Export-Import Bank of India) pour l’année budgétaire 2002-2003.

-

[25]

La dissuasion chinoise était autant dirigée contre l’URSS que contre les États-Unis. La majorité de son arsenal nucléaire est terrestre, réparti dans une série de silos dispersés sur le territoire chinois, entre Chine de l’intérieur et Tibet, ou en batteries mobiles. Malgré cette antériorité, la Chine se retrouve, dans le contexte actuel qui favorise le développement de sous-marins lance-missiles, avoir le même retard de développement que l’Inde face aux autres puissances nucléaires.

-

[26]

L’opération «tempête du désert», par la démonstration de technologie de guerre moderne que CNN a retransmise, fut un choc pour l’APL.

-

[27]

Sur la logique d’une course aux armements, voir Mitra (2001).

-

[28]

L’acquisition d’un second porte-avions pour remplacer l’INS Vikrant désarmé en décembre 1997 est, semble-t-il, assurée. Toute l’incertitude vient de l’option retenue: une attente patiente jusqu’en 2006, date à laquelle le HMS Invincible sera désarmé par la Royal Navy; achat de l’Amiral Goshkov, pour lequel des négociations ont été lancées il y a plusieurs années; ou mise en chantier d’une production indigène proche du Charles-de-Gaulle. Bizarrement, toutes les options restent ouvertes: ainsi, dans le budget 2003-2004 de la Défense, un poste budgétaire de 39 millions de dollars américains a été réservé pour découpage de tôles au chantier naval de Cochin et un de 412 millions de dollars américains pour «Purchase of Naval Vessels From Other Sources», dont une partie serait réservée au paiement partiel de l’Amiral Goshkov («Defence Purchases», mise à jour 28 février 2003, Indiadefence.com).

-

[29]

Le poids de la Chine doit être pondéré: la Marine chinoise est partagée entre trois flottes (Nord, Est et Sud) couvrant l’espace océanique au large des côtes, en trois ensembles à peu près équilibrés. Longtemps privilégiée, la flotte du Nord a été délaissée au profit de celle de l’Est au cours des années 1990.

-

[30]

L’îlot de Gan, qui constitue l’extrémité méridionale de l’archipel des Maldives, est situé à 400 milles nautiques au nord de l’archipel des Chagos. Il fut occupé jusqu’en mars 1976 par l’armée britannique.

-

[31]

En moyenne un «incident» par an. Le dernier en date et le plus dramatique fut la destruction d’un Bréguet Atlantique de la marine pakistanaise par l’Indian Air Force en août 1999.

-

[32]

Le Andaman & Nicobar Naval Command, qui a failli s’appeler South-Eastern Asia Naval Command, a été rapidement surnommée Anti-China Naval Command par la presse indienne. C’est par ailleurs un commandement intégré qui articule autour de la Marine les effectifs terrestres et aériens présents dans l’archipel.

-

[33]

Selon George Fernandez, les îles Coco ont été louées à bail à la Chine (Hindustan Times, 3/05/1998).

-

[34]

Les essais de Pokhran ont officiellement gelé le processus de collaboration jusqu’en 2000. Notons toutefois que le gouvernement des États-Unis était intervenu en 1994 pour bloquer de premiers essais indiens avant qu’ils ne se produisent, mais a laissé ceux de 1998 se dérouler, avant de les condamner.

-

[35]

En 1987, face au Sri Lanka, en 1988 aux Maldives et face au Bangladesh lors des négociations concernant l’île New Moore en 1981.

Bibliographie

- ANONYME, (1999) Arthashastra. Dehli, Penguin Books.

- Barnett, Thomas P.M. (2001) India’s 12 steps to a world-class Navy. United States Naval Institute Proceedings, vol. 127, n° 7, pp. 41-45.

- BERNARD, Jean-Alphonse et Michel POCHOY (1988) L’ambition de l’Inde. Paris, Fondation pour les Études de défense nationale.

- BOUCHON, Geneviève (1984) Les mers de l’Inde à la fin du XVe siècle. Paris, L’Harmattan.

- Chaudhury, Roy R. (2000) Regional Leadership and its Linkages. [En ligne]. http://www.worldpolicy.org, section «India», site consulté en janvier 2004.

- COMMONWEALTH RELATIONS OFFICE, (1948) Rapport, février 1948. Londres, Public Record Office, F5793/76/85/G.

- Guillard, Olivier (2000) La stratégie de l’Inde pour le XXIe siècle. Paris, Economica (2001).

- KAPILA, S. (septembre 2000) India-Russia Strategic Cooperation: Time to move away? South Asia Analysis Group Paper n° 144. [En ligne]. http://www.stratmag.com/

- Lasserre, Frédéric (2003) Avant propos. Dans Les détroits maritimes, des enjeux stratégiques majeurs, numéro thématique de Études Internationales, vol. 34, n° 2, pp. 189-194.

- Lasserre, Jean-Claude (2003) Le pas de Calais et le détroit de Gibraltar. Quels enjeux géopolitiques? Dans Les détroits maritimes, des enjeux stratégiques majeurs, numéro thématique de Études Internationales, vol. 34, n° 2, pp. 195-212.

- Mitra, Subrata Kumar (2001) War and Peace in South Asia: a revisionist view on India-Pakistan relations. Contemporary South Asia, vol. 10, n° 3: pp. 361-379.

- NEHRU, Jawaharlal (1946) The discovery of India. New Delhi, OUP.

- Pannikar, Kovalam Madhavan (1945) India and the Indian Ocean. Birkenhead, Willmer.

- Singh, R.L. (1989) India, a regional geography. New Delhi, UBSPD.

- Singh, Jaswant (2001) Défendre l’Inde. Paris, Economica.

- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook (1996) OUP.

- US Department Of Energy, 2002.

- Wilson, John et XUE, Litai (1994) China’s Strategic Sea Power: The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age. Stanford, Standford University Press.

List of figures

Figure 1

Route, détroits et ports de l’océan Indien septentrional

Figure 2

Menaces économiques, environnementales et sociales

Figure 3

Le dispositif naval de l’Inde

List of tables

Tableau 1

Dépenses militaires de l’Inde, entre 1990-99 (milliards de roupies)

Tableau 2

Comparaison des trois flottes (2002)

10.7202/009170ar

10.7202/009170ar