Abstracts

Résumé

Cet article se propose, à partir de l’examen des politiques urbaines à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne, de saisir la logique qui sous-tend actuellement l’implantation d’activités économiques, notamment dans le secteur tertiaire, au sein des quartiers concernés par la Politique de la Ville.

Parallèlement à une politique de « dédensification » des grands ensembles sociaux périphériques, la réappropriation des espaces libérés s’appuie notamment sur le concept de mixité sociale. Fondé sur l’espoir d’attirer les couches moyennes, ce principe se fixe moins l’objectif de réaliser d’autres formes d’habitat que de mettre en oeuvre « la mixité fonctionnelle », perspective que l’on estime être davantage à la portée de l’action publique.

Mots-clés:

- logement social,

- mixité fonctionnelle,

- urbanisation,

- Grand projet de ville (GPV),

- Politique de la Ville,

- Clermont-Ferrand,

- Saint-Étienne,

- opération de renouvellement urbain (ORU),

- Contrat de ville,

- Champratel

Abstract

This article is devoted to the reexamination of urban policy in Clermont-Ferrand and Saint-Étienne. We will attempt to understand the current logic of establishing economical activities, particularly in tertiary sectors, within communities that are subject to city policy.

Similar to the dilution policy of large social communities in the suburbs, the objective of reappropriation of the spaces that have opened up is to promote social mixing. Founded on the hope of attracting the middle class, this principle is focused less on the objective of building other forms of housing than to encouraging functional mixing, which is thought to be more realistic from a public action perspective.

Key Words:

- social mixing,

- social housing,

- functional mixing,

- city policy

Article body

Introduction

La présente réflexion s’appuie sur l’analyse[1] des politiques urbaines à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne, pour saisir la logique qui sous-tend les interventions actuelles effectuées dans les territoires concernés dans le cadre de la « Politique de la Ville »[2], en particulier celles qui consistent à déconstruire des immeubles d’habitation pour privilégier l’implantation d’activités tertiaires. Il s’agit, en particulier, de décrypter le sens que recouvre le leitmotiv actuel de « mixité fonctionnelle » présent dans le discours des acteurs institutionnels. Cette réflexion suppose d’identifier les desseins explicites et implicites de cette tendance à transformer l’organisation urbaine des quartiers périphériques d’habitat social et d’en comprendre les enjeux.

Notre travail se structure autour de deux principales hypothèses. La première, corroborée par les réflexions[3] de Denise Jodelet, postule l’efficacité sociale des représentations, de leur historicité et de leur évolution en regard du système d’acteurs et de leurs pratiques spatiales. Les représentations sont, de ce fait, constitutives du territoire (Di Méo, 1998), et leur analyse est incontournable pour qui veut comprendre le territoire. On s’inscrit ainsi dans la perspective dégagée par Pierre Bourdieu[4], selon laquelle les représentations constituent bien une dimension du monde réel qu’elles contribuent à transformer de par l’efficacité de l’évocation symbolique. Dans le contexte de ces représentations, la seconde hypothèse, fondée sur les thèses de fragmentation urbaine et de sécession urbaine développées par Jacques Donzelot et Marie-Christine Jaillet, interroge l’injonction législative de mixité sociale[5] et la manière dont les acteurs institutionnels locaux s’approprient cette idée et la mettent en oeuvre.

Le choix des villes[6] de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand pour appuyer notre démonstration est lié au fait, outre que nous les connaissons bien, que ces deux agglomérations ont bénéficié des procédures de « renouvellement urbain »[7]. Ainsi, quatre sites de l’agglomération stéphanoise ont été inclus dans le Grand Projet de Ville (GPV) : deux grands ensembles d’habitat social, dont celui du sud-est que nous analysons, et deux quartiers traditionnels du centre. À Clermont-Ferrand, il s’agit d’une Opération de Renouvellement Urbain (ORU), dont les financements sont moins importants que la procédure précédente et qui est circonscrite à des sites de plus faibles dimensions.

Éléments monographiques

Depuis la décentralisation, Clermont-Ferrand n’a pas cessé de s’affirmer en tant que métropole auvergnate, jusqu’à totaliser aujourd’hui près de 130 000 emplois tertiaires. Pendant la crise économique, Clermont-Ferrand a bénéficié de nombreux atouts, comparativement à l’agglomération stéphanoise. Bien qu’on ait souvent reproché son hypertrophie à l’entreprise Michelin, qui compte aujourd’hui 15 000 emplois, soit plus d’un tiers des emplois industriels de l’agglomération (elle comptait 30 000 emplois en 1965), son statut de multinationale et ses innovations successives ont contribué au maintien et à la reconversion du tissu industriel local. Par ailleurs, la tradition agricole et d’élevage de l’Auvergne a contribué, sans doute, à l’apparition d’une industrie agroalimentaire représentée par de grands groupes comme Seita, Volvic, Yoplait, Limagrain et ses filiales. Toutefois, la force des représentations, fondées sur le déterminisme géographique et l’exclusion et animant le fatalisme et le conservatisme de nombreux décideurs, influence aussi, à leur corps défendant, les politiques des acteurs qui s’insurgent contre l’immobilisme des premiers.

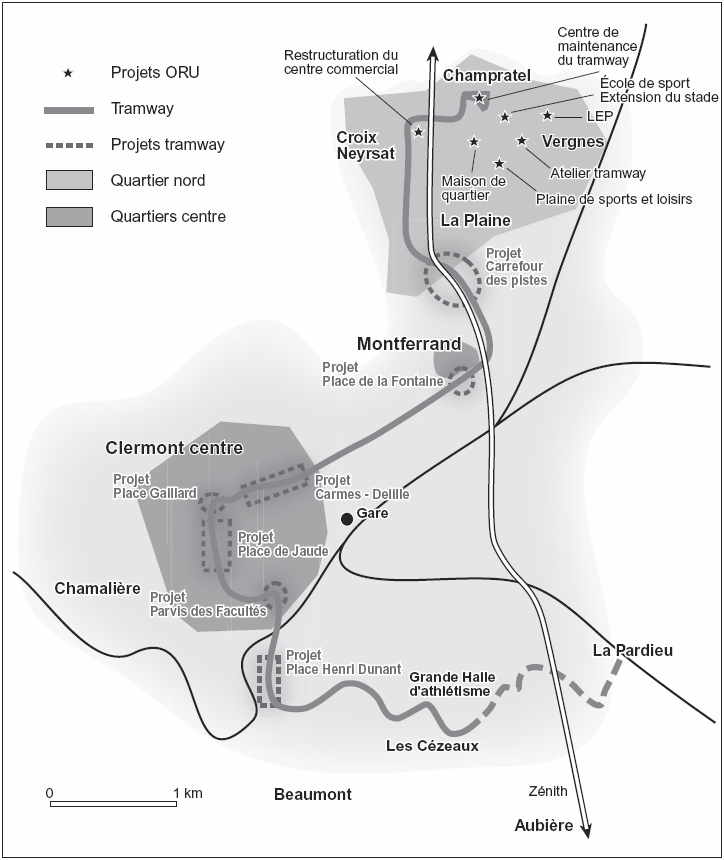

Néanmoins, comme toutes les grandes agglomérations éprouvées par les affres de la désindustrialisation, une partie de la population de Clermont-Ferrand est touchée par la précarité. Cette population précaire, évaluée à 10,3 % de l’ensemble des Clermontois[8], se concentre essentiellement dans les quartiers nord (figure 1), la Croix Neyrat, Champratel, les Vergnes, la Gauthière et la Plaine, là où se trouvent les anciennes cités ouvrières de Michelin[9]. Ces quartiers se caractérisent par une présence importante de logements HLM conventionnés, où plus d’une famille sur deux vit avec des ressources inférieures à 3734 francs par unité de consommation. De plus, la proportion des chômeurs est l’une des plus importantes de la commune qui, par ailleurs, a connu une hausse du chômage de 27,8 % entre 1989 et 1996. Si ces moyennes révèlent les difficultés sociales, certes réelles, de la population, il n’en demeure pas moins qu’il existe des disparités importantes entre ces différents quartiers, dont le plus en difficulté[10], Champratel, a focalisé l’action institutionnelle.

À ce titre, notre analyse portera sur Champratel, quartier visé par un projet de renouvellement urbain qui débute en 1999. Ce quartier, où le taux de précarité atteint 51,1 %[11], est considéré comme prioritaire par le Contrat de Ville 2000/2006[12]. Bien que l’agglomération clermontoise enregistre, de 1990 à 1999, une augmentation relative de sa population[13], les quartiers nord et en particulier Champratel[14] connaissent, quant à eux, une baisse sensible de 21 %. Les facteurs comme la décroissance de la population et son impact sur la vacance des logements, évaluée à près de 40 %, conjugués à la situation sociale et urbaine de Champratel, ont fondé l’argumentaire pour le projet de renouvellement urbain. Ici, ce renouvellement s’apparente aux rénovations urbaines des années 1970, qui consistaient à démolir le bâti existant pour reconstruire. Les quartiers nord apparaissent comme une mosaïque d’entités urbaines très peu articulées. Les effets pénalisants de cette structure, de son éloignement du centre-ville et de l’absence de centralité sont renforcés par les fortes coupures que constituent la RN9 et les grandes aires industrielles. Champratel se trouve au bout de cette urbanisation chaotique d’après-guerre, qui a produit des enclaves naturelles où se maintiennent une activité agricole résiduelle et des jardins familiaux. Ce quartier est composé essentiellement de HLM verticaux totalisant 665 logements, dont deux tours[15] de 15 étages et de 288 appartements, destinées à être démolies.

À Saint-Étienne, malgré d’importantes mutations sociales et économiques, les effets de la crise pèsent encore sur la ville et sa population dont le niveau de revenu moyen reste modeste[16]. Le contexte social et la décroissance[17] de la population stéphanoise, conjugués à l’évasion des classes moyennes vers la périphérie, imprègnent la politique urbaine. Parallèlement à une reconversion industrielle volontariste qui a produit un tissu de PME et de PMI performantes au savoir-faire reconnu et a permis une embellie de l’emploi à l’échelle de l’agglomération depuis 1993, la ville de Saint-Étienne met en oeuvre une politique urbaine audacieuse qui lui a valu le prix de l’innovation urbaine[18]. Elle mène simultanément plusieurs grands chantiers, comme ceux du Plan des déplacements urbains, de modernisation de ses espaces publics, d’élargissement de son centre et, plus récemment, du Grand Projet de Ville. Parmi les quartiers inscrits dans cette procédure de la Politique de la Ville figure le secteur sud-est de la ville, composé de Montchovet (figure 2), de la Marandinière et de la Palle, entités, là encore, distinctes de par leur configuration sociale, mais aussi par la forme de l’habitat. Comme dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, l’intervention publique a particulièrement ciblé un bâtiment de 500 logements surnommé Muraille de Chine, qui accumule les handicaps sociaux. Ces quartiers, qui totalisent près de 4500 logements[19] du type copropriétés[20] et HLM, étaient à l’origine présentés comme de véritables modèles d’urbani-sation et de mode de vie. Au début des années 1980, le chômage de masse bloque les trajectoires sociales d’une grande majorité d’habitants, tandis que les couches moyennes poursuivent leur mobilité résidentielle pour accéder à la propriété ou au pavillonnaire au sein de quartiers valorisés. Dès lors, les quartiers du sud-est connaissent la stigmatisation qui touche les grands ensembles en France et les mêmes indicateurs[21] désigneront le basculement social[22] de ces territoires.

Figure 1

Les quartiers nord-clermontois

Figure 2

Les quartiers GPV stéphanois

La stigmatisation sociale des territoires étudiés, à savoir les quartiers nord[23] de Clermont-Ferrand et celui du sud-est de Saint-Étienne, procède d’une vision globalisante qui produit des stéréotypes et brouille du même coup l’analyse. En effet, au regard des moyennes statistiques, ces territoires apparaissent paupérisés; pourtant, une analyse plus fine distingue des poches de précarité à proximité de ménages solvables, stables socialement, voire en situation d’ascension sociale. Ainsi que l’ont montré J.-C. Chamboredon et M. Lemaire, il s’agit d’un peuplement hétérogène pré-construit par les organismes gestionnaires du parc de logements sociaux qui pratiquent une sélection ne s’opérant pas selon les lois du marché. A contrario, les appartements attribués selon les mécanismes du marché attirent une clientèle homogène, car celle-ci doit répondre aux mêmes conditions économiques.

Les acteurs institutionnels à l’épreuve de l’espace

Les représentations sociales, envisagées en tant que « systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales » (Jodelet, 2003 : 53). Dans cette optique, les représentations des acteurs institutionnels pèsent fortement sur les orientations sociales de la politique urbaine. Leur registre de prédilection pour des villes comme Saint-Étienne et Clermont-Ferrand s’alimente de l’imagerie dominante qui affecte les territoires en situation difficile et les représentations deviennent le prisme déformant à travers lequel la réalité est perçue.

Ainsi, l’assertion d’Emile Durkheim selon laquelle les représentations se nourrissent de l’environnement social conduit à envisager, pour Saint-Étienne, l’héritage de ville de labeur et le contexte de crise de ces dernières années, véritable traumatisme social, mais aussi la matrice féconde de l’imagerie des acteurs stéphanois. Dès lors, l’espace territorialisé est perçu selon la dichotomie valorisation/dévalorisation; il est hiérarchisé et, surtout, se concrétise dans nombre de représentations autour du déclin. Si ces représentations ne sont pas forcément négatives, en revanche elles marquent l’espace et les mentalités des hommes qui y vivent, et elles évoluent plutôt lentement (Chignier-Riboulon et Semmoud, 2002). D’après André Vant (1981 : 11), c’est sans doute dans les « bassins miniers », tôt confrontés au déclin de leurs activités traditionnelles, que se sont imposées avec force les associations entre image négative (« pays noirs ») et décrépitude économique (marasme, crise, désindustrialisation), d’une part, et entre image renouvelée de l’urbanisme (recherche d’un nouveau « donné à voir ») et urbanisation (logique de reconversion), d’autre part. La particularité de Saint-Étienne, souligne l’auteur, est qu’il s’agit de la seule grande ville[24] française qui ait grandi en milieu minier, mais paradoxalement, son impulsion a pour origine le travail de l’arme et le tissage et non l’extraction houillère à qui elle doit son image de « pays noir ». Parallèlement à cette imagerie négative mobilisant les acteurs institutionnels, « l’esprit stéphanois » évoque, quant à lui, une allégorie à caractère populaire qui imprègne tout le corps social et continue d’être à l’oeuvre dans la pensée sociale et les processus d’interaction sociale, héritage qui échappe à toute stratégie institutionnelle de contre-image. Ainsi, par exemple, « l’esprit stéphanois » désigne, dans les couches sociales d’origine ouvrière, l’amour du travail bien fait, la solidarité et la simplicité; en revanche, dans les catégories sociales plus élevées, il manifeste humanisme et bienveillance condescendante. L’analyse de ces représentations fait apparaître leur incidence sur l’imagerie officielle du savoir-faire et de l’inventivité des stéphanois et leur fonction d’antidote en regard de l’urbanisme autoritaire.

L’exemple clermontois, quant à lui, montre que si les représentations sont porteuses d’actions, l’action, quant à elle, redessine lentement les représentations : les mentalités, la culture sont dans le champ du temps long. L’image peut être positive (le calme, la verdure…) ou négative (un milieu répulsif, un certain immobilisme). Cette confusion des lieux et des hommes dans une vision négative ou étroite est ancienne; elle s’apparente à une forme d’exclusion socio-spatiale. Or, villes et campagnes auvergnates ne sont pas forcément les archétypes de l’immobilisme. En ce qui concerne les villes auvergnates, elles connaissent des problèmes spécifiques, mais elles font preuve, bien souvent, d’un dynamisme certain, qui ne les dissocie guère d’autres villes en d’autres lieux. Cependant, à ce jour, cette vitalité reste généralement méconnue. Dans ces conditions, les représentations et leur perpétuation accompagnent ou desservent les dynamiques de développement spatial (Chignier-Riboulon et Semmoud, 2002).

À l’instar d’autres villes, dans un contexte marqué par la concurrence territoriale pour attirer les investisseurs et la population, les acteurs locaux stéphanois et clermontois développent depuis longtemps des stratégies de contre-image et de marketing urbain qui ne cessent de se sophistiquer. Les acteurs procèdent de façon synchronique à l’effacement des images négatives et répulsives et à la promotion d’autres images plus attrayantes. Ainsi, à Saint-Étienne, l’image de ville verte, qui fait allusion à l’environnement naturel du massif du Pilat et aux couleurs de l’emblématique équipe de football, se substitue à celle de ville noire. Par ailleurs, le discours sur l’image se réclame à la fois d’un ancrage identitaire et de modernité : « Le discours d’usage joue sur cette double essence des avantages urbains : je suis mémoire, regardez mes monuments; je suis modernité, mesurez mes câbles » (Roncayolo, 1999 : 23).

Transposés à Saint-Étienne, les propos de Marcel Roncayolo pourraient être traduits ainsi : je suis mémoire, regardez l’art et l’histoire de mon industrie; je suis modernité, comptez le nombre de mes biennales internationales du design. Du reste, les stratégies de contre-image maintiendront la question économique dans une position quasi hégémonique.

Du fait que Saint-Étienne est la ville française qui a perdu le plus d’habitants entre les deux derniers recensements24, rendre la ville attrayante devient, chez les acteurs, une volonté presque obsessionnelle. La politique urbaine, pétrie de représentations sur la dévalorisation/répulsion du territoire, va consister à développer des projets dont l’enjeu central sera d’attirer des catégories sociales aisées : « L’objectif est de reconquérir la population, d’enrayer la chute démographique, de faire en sorte que les classes sociales aisées qui nous ont quitté reviennent »[25].

Les catégories sociales ainsi désignées sont inscrites dans le travail et l’ascension sociale, elles sont donc solvables, imposables et consommatrices. Ces catégories sociales que se disputent les villes sont représentées par les cadres et les professions supérieures pour de nombreux acteurs.

Une thématique « dans l’air du temps » fonde les stratégies urbaines contemporaines des villes françaises : Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, malgré leurs différences, n’échappent pas à cette vogue. Ainsi les politiques urbaines axées sur la qualité du paysage et du cadre de vie développent-elles des projets de modernisation des espaces publics, notamment des espaces verts, de renouvellement de l’habitat, de valorisation du patrimoine, de mise en oeuvre du tramway et des grands équipements (Zénith, multiplex…), etc. Cet accent mis sur la qualité de vie pousse à nous interroger sur les conditions sociales et politiques d’émergence de ce thème et de sa nature consensuelle, dans les années 1970. Pour Malika Amzert (2001), il s’agit d’un nouveau paradigme de l’analyse sociétale qui supplante les antagonismes de classes pour mettre en scène, dans l’espace public politique, la logique de sauvegarde et la responsabilité de l’individu à l’égard de son environnement. Ainsi, si le thème de la qualité de vie apparaît socialement fédérateur et détaché des conflits sociaux, il n’en demeure pas moins que son déploiement selon les opérations urbaines révèle des logiques sociales contradictoires.

Le dépeuplement des villes, confirmé par le dernier recensement, a mis les acteurs politico-administratifs devant une situation inédite à laquelle ils n’étaient pas préparés. Ainsi, l’équation de l’après-guerre, qui liait le besoin massif de logement à l’urbanisme inflationniste, trouve aujourd’hui sa proposition inverse dans une équation qui associe, cette fois, le dépeuplement des villes à l’urbanisme désinflationniste. Les résultats du dernier dénombrement de la population clermontoise et stéphanoise confirment les tendances lourdes de dépeuplement des centres et des banlieues au bénéfice des aires urbaines et des communes multipolarisées et de changement dans la structure démographique, notamment le vieillissement et la fuite des jeunes ménages vers le périurbain. Cette érosion démographique s’accompagne inévitablement de l’accroissement des taux de vacance déjà importants dans l’habitation. Ces taux s’avèrent particulièrement élevés dans les quartiers d’habitat social les plus en difficulté.

La dynamique démographique actuelle et ses répercussions sur le marché foncier et immobilier ont conduit les acteurs à mettre en place un urbanisme de gestion du « vide » dont les thèmes récurrents sont de faire « la ville sur la ville » ou « le renouvellement urbain » Cet urbanisme de gestion du « vide » touche l’ensemble de l’agglomération. Ainsi le tissu urbain existant est-il « aéré »; aux îlots vétustes et denses se substituent des formes d’occupation où l’emprise des espaces publics est plus importante et les nouveaux édifices sont rares. Par ailleurs, les extensions urbaines deviennent quasiment nulles et le volume des zones d’urbanisation futures (NA) diminue pour proposer essentiellement des espaces de loisirs et de l’habitat individuel sur des lots importants. Dans la même logique, on « dédensifie » dans les quartiers d’habitat social où des milliers de logements ont été détruits et d’autres sont proposés à la destruction.

Paradoxalement, cet urbanisme désinflationniste continue, de par l’injonction de mixité de l’habitat, à donner la priorité au développement de l’habitat pavillonnaire, comme par exemple à Clermont-Ferrand, où l’offre existe en « stock », car les opérations engagées ces dernières années connaissent une commercialisation difficile[26]. Au contraire, dans les documents d’urbanisme, la programmation du logement social est passée quasiment sous silence, bien que la demande reste croissante. De la même façon, les Plans Locaux de l’Habitat se limitent à des orientations généreuses et restent imprécis quant à la programmation de l’habitat. L’injonction institutionnelle de mixité de cet habitat apparaît comme une tentative illusoire d’introduire, par le biais du pavillonnaire, les couches moyennes dans les quartiers « HLM ». La mixité sociale finit ainsi par être confondue avec la mixité de l’habitat qui, par ailleurs, existe déjà dans ces territoires. Néanmoins, dans ces territoires stigmatisés, l’image de l’habitat individuel est affectée par la disqualification des HLM qui l’environnent.

Mixité fonctionnelle, à défaut de mixité sociale

L’injonction législative de la mixité sociale a eu le mérite d’engager un véritable débat, entre les acteurs locaux, sur les enjeux politiques et sociaux de cette question et les réelles difficultés de mise en oeuvre de ce principe. Les contraintes auxquelles se heurtent les acteurs institutionnels quand il s’agit de traduire la mixité sociale en actes et leur désarroi devant les stratégies[27] de distinction des couches moyennes les conduisent à osciller en permanence, dans leur discours comme dans leurs actions, entre mixité sociale, mixité de l’habitat et mixité fonctionnelle. Les deux dernières perspectives sont de plus en plus présentées comme le moyen par lequel pourrait être mise en oeuvre la mixité sociale. Cependant, la mixité de l’habitat n’entraîne pas pour autant son attrait pour des couches moyennes convoitées, puisque le pavillonnaire à proximité des grands ensembles sociaux, victime d’une tendance à la globalisation, fait l’objet de la même stigmatisation. Dans ces conditions, la mixité fonctionnelle, entendue comme l’implantation d’activités tertiaires sur les emprises libérées par les démolitions de HLM et présentée comme un facteur d’attraction pour les cols blancs, est mise de l’avant lors des décisions concernant les quartiers de grands ensembles sociaux. Quelles sont alors les modalités de mise en oeuvre de la mixité fonctionnelle et les enjeux révélés pour les territoires étudiés?

Dans les quartiers nord-clermontois, l’histoire des deux tours[28] de Champratel fait apparaître leur démolition comme une « mort annoncée ». En effet, à la marginalisation physique de ces tours, de par leur implantation en fin d’urbanisation et une accessibilité compliquée, se superpose la marginalisation sociale d’une population déjà déracinée, issue des immeubles insalubres du Fond de Jaude[29] ou du centre ancien de Monferrand. Le sort de ces familles, déménagées une première fois du centre-ville vers Champratel où elles ont, sans doute, gagné en confort mais perdu en sociabilité, puis déplacées une seconde fois vers la tour[30] voisine dont la démolition est imminente, force à nous interroger plus généralement sur les itinéraires résidentiels chaotiques vécus par une population déjà en difficulté sociale et sur les conditions de son relogement.

Le changement de l’image de la ville que vise l’opération de renouvellement urbain (ORU) fait suite à un processus déjà bien enclenché par des réalisations comme l’implantation du stade Gabriel Monpied, dans les quartiers du nord, ou l’aménagement de la place du 1er Mai. L’opération de Champratel (figure 3) porte sur trois volets destinés à répondre aux besoins de la population locale comme à ceux de l’ensemble des habitants de l’agglomération.

En premier lieu, il s’agit de matérialiser un véritable pôle sportif par la réalisation d’un centre de formation aux métiers du sport et la mise en oeuvre de la deuxième tribune du stade Gabriel Montpied[31]. Les potentialités foncières[32] entre le stade et les tours permettront la mise en oeuvre d’une plaine de jeux, un important espace paysager consacré aux activités de sports et de loisirs qui complétera le pôle sportif. En second lieu, l’opération promeut un véritable centre de quartier en restructurant le centre commercial d’Auchan à Croix-Neyrat par la redistribution complète des locaux actuellement vacants de la galerie marchande et le traitement des façades commerciales. En troisième lieu, le projet formalise l’insertion urbaine du tramway[33] et de son centre de maintenance[34] en modernisant l’espace public jalonné. Par ailleurs, deux autres équipements sont programmés dans le cadre de cette opération : un lycée professionnel aux Vergnes et une maison de quartier à Champratel, soit des équipements de proximité, destinés plutôt aux habitants des quartiers nord. En revanche, l’opération ne prévoit aucune nouvelle programmation en matière d’habitat, même à caractère pavillonnaire.

Figure 3

Opération de Champratel

Le tracé du tramway, privilégiant la desserte du pôle sportif et du centre commercial à celle du futur lycée professionnel, semble affirmer la primauté des équipements d’agglomération. En somme, la transformation de l’image de la ville, censée être effectuée par le tramway, est destinée en fin de compte à rendre attrayants ces deux pôles de services à l’échelle de l’agglomération. Ainsi, la démolition des tours[35] participe à l’effacement de ce qu’elles cristallisent comme représentations négatives, tandis que le tramway et ses effets induits doivent être les vecteurs d’une nouvelle image. En définitive, l’Opération de Renouvellement Urbain clermontoise, malgré un financement inférieur à celui des GPV, manifeste la volonté de reconquérir les quartiers nord et de les « raccrocher » à l’agglomération.

À Saint-Étienne, les quartiers sud-est, situés au pied du massif du Pilat, font l’objet, depuis les années 1980, d’actions[36] d’insertion sociale et économique et d’opérations urbaines et de réhabilitation de l’habitat. À l’instar de Clermont-Ferrand, les acteurs institutionnels stéphanois, devant la persistance de la précarité, ont cherché à effacer les images négatives pour y substituer celles que véhiculent la mixité fonctionnelle et le tramway. La démolition du bâtiment surnommé Muraille de Chine[37]libère un site de quatre hectares sur lequel est engagée la construction d’un important pôle hospitalier, en même temps que la transformation de la vocation du quartier[38] (figure 4). La mixité fonctionnelle ainsi initiée semble faire prendre conscience aux acteurs institutionnels des aptitudes de ces territoires à contribuer au développement global de la ville. Ainsi, le pacte de relance pour la ville, en ouvrant droit à des exonérations fiscales liées à la ZRU[39], permet à la ville d’engager dès 1998 un projet de diversification sociale et économique qui préfigurait déjà cet « accrochage » économique des quartiers du sud-est à l’agglomération.

Figure 4

Les transformations du Sud-Est stéphanois

En définitive, nos observations, qui ne bénéficient pas d’un recul suffisant, se gardent de conclure sur l’efficacité sociale d’une telle politique. En revanche, les premières tendances observées soulèvent de nombreuses questions qui, si elles ne trouvent pas de réponse immédiate, du moins soulèvent des pistes de recherche. Nous retiendrons ici la question de la logique sociale de la mixité fonctionnelle, dont l’acception diffère selon les acteurs : s’agit-il d’une nouvelle forme d’exclusion territoriale des catégories en difficulté sociale? D’un retour déguisé à la politique du dosage et des seuils de tolérance? Dans cet esprit, les modalités de peuplement des bailleurs sociaux se sont soldées, dans le passé, par des échecs cuisants. Par ailleurs, le refus de recevoir, dans le parc HLM existant, des populations pauvres ou émigrées, loin d’avoir encouragé l’installation de couches moyennes, a aggravé considérablement les conditions de logement des exclus du logement social. Ces tentatives de mélanges savants ne menacent-elles pas de faire imploser des « équilibres » déjà fragiles dans ces quartiers?

Une telle lecture des politiques de mixité sociale nous ramène à l’analyse de Marie-Hélène Baquet (2003), qui fait apparaître les deux arguments principaux sous-tendant les politiques de mixité sociale. Pour notre part, nous associons aux fausses routes potentielles l’argument assimilant la mixité sociale à une valeur éthico-politique qui s’opposerait à la ségrégation, au ghetto ou au communau-tarisme. Comme le montre Marie-Hélène Baquet, cet argument part du principe que « les couches inférieures peuvent s’élever en fréquentant les couches sociales supérieures » (2003 : 107). Une telle optique nie les ressources et le capital social existant au sein des quartiers populaires et considère les couches moyennes comme seules capables de cimenter le lien social.

Le plus problématique dans cette rhétorique est peut-être qu’elle a un effet performatif qui tend à faire des couches moyennes le point de référence du « lien social » et qui rend par là difficile aux classes populaires de retourner positivement le stigmate pesant sur elles. Elle tend à les enfermer dans un filet paternaliste – et pas forcément toujours bienveillant (Baquet, 2003 : 107).

L’autre volet de l’argumentation des politiques sur la mixité sociale, nous dit Marie-Hélène Baquet, considère qu’elles sont un moyen de justice sociale. La mixité sociale s’inscrit ainsi dans une politique de justice sociale à l’échelle d’un territoire où l’attrait exercé sur les couches de niveau social élevé est conçu comme un moyen de favoriser les plus démunis. Il s’agit en fait, d’un système de solidarité organisé par l’action politique.

La mixité apparaît dans cette optique comme la condition nécessaire d’une politique redistributive favorisant les plus démunis (par des mécanismes directs comme la modulation des impôts locaux et les systèmes de quotient familial, ou indirects comme l’importance de couches moyennes bonnes payeuses et fortes consommatrices dans l’équilibre financier du logement social ou le maintien de certains commerces de proximité) (Baquet, 2003 : 105).

Reste que la brèche introduite par la loi SRU, qui propose l’acquittement de sanctions financières aux communes n’atteignant pas le seuil de logements sociaux prévus par la loi, est loin de préfigurer cette justice sociale. Les « portes de sortie entrouvertes par les textes [qui fournissent] à la fois une règle et l’alibi qui permet de ne pas la respecter risquent fort d’engendrer de nouvelles inégalités » (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2002 : 40).

« L’accrochage » à l’agglomération

Outre que le concept de mixité fonctionnelle se base sur une critique acerbe de la spécialisation/dissociation des espaces résultant de l’urbanisme fonctionnaliste, d’autres raisons sont mises en avant pour justifier l’installation des activités économiques sur le foncier libéré par le bâti démoli. Les acteurs institutionnels évoquent la volonté d’intégrer et d’ouvrir ces quartiers à l’agglomération, de leur donner un rôle dans le développement économique de cette dernière et, enfin, d’offrir du travail aux demandeurs d’emploi de ces territoires. Néanmoins, bien que les projets annoncent de l’emploi à la population résidente au chômage, on constate dans le même temps l’inadéquation manifeste entre cette offre et le niveau de qualification des chômeurs. En outre, le pôle de santé stéphanois prévoit le transfert de 250 emplois sur le site sans création nouvelle, mais les élus[40] comptaient sur le passage à la semaine de 35 heures pour offrir des postes aux habitants. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que la question de l’emploi offert par les activités en cours de réalisation sur ces sites ait fait l’objet d’études précises.

Comme le montre une analyse[41] de l’impact de la reprise économique sur les demandeurs d’emploi des quartiers nord-clermontois, on assiste aujourd’hui plutôt au développement de formes nouvelles d’emploi, telles que les contrats à durée déterminée, le temps partiel et le travail intérimaire. La baisse du chômage dans ces territoires est due essentiellement à ces nouveaux types de travail qui sont, par ailleurs, loin de préfigurer une amélioration des conditions de vie des ménages concernés et encore moins un sentiment de stabilité et de sécurité chez ces derniers. De par ces contrats et ces nouveaux types d’emploi, c’est une sorte de précarisation du travail qui se développe. Il semble d’ailleurs que les actions en matière d’économie et d’insertion dans ces territoires soient négligées, car les efforts les plus importants continuent à concerner le volet social ou celui de l’urbanisme et de l’habitat. Le PLIE[42] (Plan local d’Insertion et d’Emploi) reste généralement une structure intercommunale qui ne cible aucun territoire en particulier. Même si cette structure privilégie les demandeurs d’emploi issus des quartiers en difficulté, il faut encore que ces derniers soient en condition de faire la démarche auprès du PLIE, ce qui, en soi, suppose déjà un processus difficile pour un public inscrit depuis longtemps dans la précarité.

Outre leur certitude quant à la création d’emploi, les acteurs institutionnels restent persuadés que le développement d’activités économiques entraînera inévitablement, à terme, l’amélioration de la situation socio-économique dans ces territoires. En replaçant ces lieux disqualifiés au sein du tissu économique de l’agglomération, ils escomptent ainsi des retombées positives sur leur image et, par conséquent, sur les conditions d’existence des résidents: « cette implantation permet une ouverture de l’agglomération sur le quartier et du quartier sur la ville par la fréquentation de cet équipement de malades et de visiteurs d’origines géographiques diverses »[43].

Par ailleurs, on compte également sur la synergie des premières activités implantées et leur capacité à induire d’autres activités. Ainsi, le pôle de santé stéphanois doit donner naissance à une blanchisserie industrielle et à une couveuse d’entreprises qui, s’appuyant sur le pôle des technologies médicales, concourra à la création d’entreprises dans la filière bio-médicale.

Les critères[44] actuels d’implantation des activités tertiaires semblent privilégier la flexibilité spatiale, l’image et la proximité des centres. En effet, ce secteur est à la recherche d’espaces de grande disponibilité foncière pouvant accueillir les projets et leur éventuelle extension. En conséquence, l’architecture des bâtiments se veut résolument moderne, notamment par une organisation flexible et évolutive des espaces et par la mise en oeuvre de grandes façades vitrées destinées à éclairer des plateaux. La localisation de ces activités privilégie la continuité avec le centre de l’agglomération ou avec d’autres pôles reconnus. Ainsi, les exigences des activités tertiaires en matière d’implantation semblent trouver des réponses dans la proximité des quartiers nord-clermontois et ceux du sud-est stéphanois, du centre-ville et des pôles importants, dans leur accessibilité et dans leurs transformations actuelles. Dès lors, l’espace périphérique au centre apparaît aujourd’hui, pour de nombreuses activités économiques, comme un espace de compromis entre les contraintes du centre et l’éloignement relatif du périurbain. En outre, il faut souligner que, depuis plusieurs années, l’investissement public au sein des banlieues d’habitat social, outre qu’il a considérablement amélioré leur accessibilité et leur articulation avec le centre, a qualifié l’espace public par la création de lieux de sport et de loisirs, de parcs, d’espaces verts, de mails plantés, etc.

Toutes proportions gardées par ailleurs, les quartiers nord de Marseille illustrent une étape plus avancée de ces stratégies de reconquête économique. Dans la même optique que les cas étudiés, les quartiers nord-marseillais ont vu l’implantation, en 1996, d’un centre commercial gigantesque, le GrandLittoral[45], et d’un important multiplex, en lieu et place du dernier important bidonville marseillais. C’est également là que s’est développée une importante zone (Saumaty-Séon) d’activités tertiaires, inscrite en Zone Franche Urbaine. Cet important pôle économique a été accompagné d’une action de modernisation des espaces publics, notamment le boulevard Barnier et la valorisation des espaces paysagers alentour, qui forment le parc urbain du belvédère de Séon. Mais l’exemple de la recomposition du territoire de la plaine Saint-Denis en Île-de-France n’est-il pas le précurseur de ces nouvelles transformations de l’organisation urbaine? En effet, les avantages du site, notamment sa proximité avec le centre de la capitale et l’offre abondante et à faible coût relatif du foncier, ont enclenché de fortes mutations comme l’installation du Stade de France, des studios de télévision et plateaux de tournage, des centres de recherche d’EDF et de Rhodia et d’un pôle textile avec Pronuptia, La City et Kookaï. On assiste ainsi, comme le souligne Daniel Béhar (2001), « […] à la superposition, sur un même espace, d’une fonction productive high tech et d’une fonction sociale défavorisée, mutuellement indifférentes ».

Conclusion

L’examen des transformations de l’organisation urbaine des territoires inscrits dans les procédures de la Politique de la Ville, faute de recul suffisant dans le temps, laisse ouvertes les interrogations soulevées par ce travail. En premier lieu, sommes-nous face à une démarche pragmatique conjoncturelle ou à une tendance lourde de la politique urbaine? Cette dernière affiche, à la fois, sa volonté d’intégrer à la structure urbaine les entités exclues et d’offrir aux activités tertiaires des occasions foncières proches du centre. En second lieu, quelle est la nature des logiques sociales de ces transformations touchant la morphologie? S’agit-il d’un processus visant seulement la conquête économique de ces territoires? L’appropriation par les activités tertiaires, notamment les services, est-elle conçue comme une étape nécessaire préparant les conditions de la mixité sociale ou le changement social de ces territoires? En particulier, l’implantation de services, comme, par exemple, les cliniques à Saint-Étienne ou les espaces de sports et de loisirs, est-elle conçue pour permettre la coprésence et le partage de l’espace public? Dans tous les cas, la question du devenir de la population déplacée[46] à l’occasion des démolitions reste posée, de même que de celle qui reste en place.

En définitive, tout se passe comme s’il s’agissait d’effacer les lieux où les stigmates sociaux sont perçus de façon caricaturale, afin que des activités économiques nouvelles, notamment tertiaires, s’approprient[47] les territoires jusque-là dominés par les grands ensembles de HLM. La mise en perspective temporelle de la tendance qui se dessine peut finalement s’effectuer selon deux hypothèses, opposées par rapport au principe de mixité sociale. La première, pessimiste sur la question de la mixité sociale, synchronise la conquête économique de ces territoires avec leur changement social, de la même façon que l’ont fait les opérations de rénovation urbaine des années 1970. Cette optique suppose inévitablement le déplacement et donc l’exclusion vers d’autres lieux de relégation, dans un premier temps, de la fraction la plus vulnérable des résidents, et l’encouragement à l’installation des cadres, par exemple des professionnels de la santé, dans les quartiers du sud-est stéphanois. La seconde hypothèse, opposée à la première, considère cette conquête économique, en particulier par le secteur des services, comme une façon d’organiser la mixité sociale au sein des services offerts et de l’espace public sans nuire à la territorialité, aux appartenances et aux sociabilités des quartiers « HLM ».

Pour notre part, nous rejoignons Marie-Hélène Baquet lorsqu’elle met en perspective la mixité sociale avec une politique qui consisterait à organiser lapromotion du choix des individus dans leurs trajectoires résidentielles. Bien entendu, cette politique n’a de sens que si elle cible les catégories sociales qui ont le sentiment d’être assignées à résidence. L’analyse n’occulte pas l’importance des mécanismes introduits par le marché immobilier qui s’est très vite saisi du désir de rester « entre soi » des couches moyennes, sans en discerner les nuances, pour le généraliser et ainsi accélérer les mécanismes de fragmentation. Pourtant, dans les jeux résidentiels des couches moyennes et leurs formes d’appropriation de l’espace urbain apparaît un paradoxe (D. Béhar, 2001) : en même temps que celles-ci affirment leurs stratégies de distinction, elles sont conscientes des risques de ce processus et restent tout de même attachées au principe de diversité sociale toujours perçu comme l’un des fondements de l’urbanité.

Appendices

Notes

-

[1]

Concernant Clermont-Ferrand, cette réflexion s’appuie sur un corpus constitué : 1) d’une première recherche publiée par l’Université Blaise Pascal, intitulée Les stratégies urbaines des villes d’Auvergne; 2) de travaux de maîtrise de géographie sous ma direction; 3) de l’analyse du discours des acteurs institutionnels dans la revue Municipale Demain Clermont, au cours de l’année 2002.

Concernant Saint-Étienne, cette réflexion s’appuie sur un corpus constitué : 1) d’observations effectuées par nos soins pendant notre exercice professionnel à la mairie, d’abord en tant qu’ingénieur territorial (1998-2000), ensuite en tant que prestataire (2001-2002); 2) d’une recherche de première main menée depuis 2002 pour la préparation du diplôme d’habilitation à diriger les recherches.

-

[2]

« La Politique de la Ville » est un terme générique qui désigne une politique publique menée en France depuis le rapport Dubedout en 1983, en direction des quartiers populaires. Considérant les grands ensembles d’habitat social comme pathogènes, cette politique publique conjugue les actions d’insertion économique et sociale et les actions d’amélioration de l’habitat et des espaces publics.

-

[3]

Ces réflexions s’appuient sur les travaux de Pierre Moscovici, eux-mêmes renouant avec le concept d’Émile Durkheim.

-

[4]

Cité par M.-H. Baquet, pour qui il s’agit de dépasser « l’opposition que la science doit d’abord opérer, pour rompre avec les prénotions de la sociologie spontanée, entre la représentation et la réalité, à condition d’inclure dans le réel la représentation du réel, ou plus exactement la lutte des représentations au sens des images mentales, mais aussi de manifestations sociales destinées à manipuler les images mentales » (Bourdieu, 1980).

-

[5]

Ce concept est déjà largement présent dans la loi d’orientation de la ville (LOV) et confirmé par la dernière loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU).

-

[6]

La ville de Saint-Étienne compte 185 000 habitants, son agglomération, plus de 390 570 habitants. La ville de Clermont-Ferrand compte 140 000 habitants, son agglomération 360 000 habitants.

-

[7]

« Le renouvellement urbain désigne l’ensemble des interventions mises en oeuvre dans les quartiers en crise, en vue d’améliorer leur fonctionnement et de favoriser leur insertion dans la ville. Ces interventions empruntent plusieurs voies et vont de la restructuration des immeubles de logements, l’amélioration de la desserte des transports, la création de nouveaux services publics, à l’implantation d’entreprises et l’accompagnement social des habitants » (Comité Interministériel à la Ville (CIV) du 14 décembre 1999). Ce comité a introduit la notion de renouvellement urbain en lançant un programme qui comprend 50 GPV (Grands Projets de Ville) et 40 ORU (Opérations de Renouvellement Urbain). Un second CIV, en octobre 2001, a ajouté 30 nouvelles ORU à ce programme. Ces opérations, qui s’inscrivent dans les contrats de ville 2000-2006, prennent le relais des GPU (Grands Projets Urbains).

-

[8]

Le seuil de précarité est calculé sur la moitié du revenu médian, soit 3513 francs par unité de consommation. Source CERAMAC, évaluation du contrat de ville de 1996.

-

[9]

Entre 1910 et 1980, les frères Michelin ont construit 8000 logements, dont 4 sites d’habitat ouvrier dans les quartiers nord (selon C. Lamy et J.-P. Fornaro, 1990).

-

[10]

Le taux de précarité est plus bas dans les autres quartiers : la Gauthière 33,50 %; la Plaine 18,70 %; Les Vergnes 45,80 %; Croix-Neyrat 40 %.

-

[11]

Nombre de ménages disposant de bas revenus par rapport au nombre de ménages allocataires (1996).

-

[12]

Document contractualisant les actions programmées et leur financement par les différents partenaires (État, Régions, Départements, communautés d’agglomération et municipalités, etc.).

-

[13]

La population est passée de 136 181 habitants en 1990 à 137 155 en 1999, soit une augmentation de 0,7 %.

-

[14]

À Champratel, la population est passée de 2218 habitants en 1990 à 1769 habitants en 1999.

-

[15]

Bailleur : la Logirel.

-

[16]

Le revenu moyen des ménages stéphanois est inférieur de 20 % à celui de la région lyonnaise. Le logement social constitue 22,4 % du parc stéphanois, soit 44 % des logements sociaux de la région stéphanoise et 38 % de la population.

-

[17]

Saint-Étienne a perdu environ 19 000 habitants entre 1990 et 1999, soit 10 % de la population.

-

[18]

Prix attribué par l’association des maires de France en 1999.

-

[19]

Livrés entre 1953 et 1969.

-

[20]

En 1975, 45 % des occupants étaient propriétaires de leur logement.

-

[21]

La population baisse de 2 % à 4 %, selon les îlots, entre 1990 et 1999; la proportion des bénéficiaires du RMI est de 17 % (3,4 % pour la ville); le taux de chômage est de 30 % de la population active; le taux de vacance est de 20 % à Montchovet, de 23 % à la Marandinière et de 35 % au square Renoir (Convention territoriale du Grand Projet de Ville (GPV) de Saint-Étienne, juillet 2001).

-

[22]

Extrait de la convention territoriale du Grand Projet de Ville (GPV) de Saint-Étienne, juillet 2001.

-

[23]

Cette appelation institutionnelle globalisante quartiers nord, quartiers sud-est participe à ce brouillage. Parce qu’elle est communément admise, nous avons été contraint de la reprendre pour éviter toute confusion.

-

[24]

Ailleurs dominent petites villes ou nébuleuses urbaines.

-

[25]

Adjoint-maire chargé de l’urbanisme, mairie de Saint-Étienne. Extrait d’entretien, 19 novembre 2003.

-

[26]

FNAIM de Clermont-Ferrand.

-

[27]

L’association HBE (Habiter à Beaumont Est), qui représente les résidents de la ZAC de la Mourette, s’oppose fortement à l’implantation de logement sociaux à proximité des lotissements d’habitat pavillonnaire existants. Beaumont appartient à la communauté d’agglomération clermontoise.

-

[28]

Construites entre 1975 et 1976.

-

[29]

Quartier du centre qui a fait l’objet d’une rénovation urbaine dans les années 1970.

-

[30]

Les quelques familles restantes de la tour en démolition ont été relogées dans la tour voisine.

-

[31]

Capacité actuelle : 7000 places en tribune d’honneur et 4500 places provisoires en tribunes démontables. Capacité projetée : 25 000 à 30 000 places.

-

[32]

28 hectares.

-

[33]

Le premier axe de TCSP évoluera sur 12 km, du quartier de Champratel, au centre-ville par la place de Jaude, jusqu’au campus universitaire des Cézeaux, au sud-est.

-

[34]

Localisé à proximité des tours Logirel, le centre bénéficie du foncier ainsi libéré.

-

[35]

Une partie seulement des emprises libérées sera occupée par le centre de maintenance du SMTC.

-

[36]

Procédures liées à la Politique de la Ville : HVS (habitat et vie sociale) en 1981; DSQ (développement social du quartier) en 1990; ZRU (Zone de redynamisation urbaine) en 1997 qui se fixe l’objectif de diversification sociale et économique.

-

[37]

Immeuble de 270 m de long et de 500 logements, démoli le 27 mai 2000. Réalisé en 1965, il comptait, quelques mois avant la démolition, 249 familles à reloger.

-

[38]

Parallèlement à la construction du pôle hospitalier, qui comprend deux cliniques et une maison de convalescence (AIMV), un pôle d’activité économique d’agglomération est projeté sur les emprises qui seront libérées par la démolition d’immeubles d’habitation dans le secteur Pierre Loti.

-

[39]

Dans les zones de redynamisation urbaine, les établissements de moins de 150 salariés, quelle que soit leur activité, sont exonérés, pendant 5 ans, de la taxe professionnelle, dans la limite d’une base nette égale à 900 000 F pour 2000 (révisée annuellement) pour les créations et les extensions d’établissements (base réduite de moitié pour les établissements existants). Les entreprises nouvelles, sans limite d’effectif salarié, sont exonérées, pendant 5 ans, de l’impôt sur les bénéfices sur les sociétés. Cette exonération est dégressive sur 5 ans : 100 % pour la première et la deuxième année, 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année, 25 % la cinquième année. Depuis 2003, le bénéfice exonéré est également limité à 225 000 euros par période de 36 mois. Pour les acquisitions de fonds de commerce, l’exonération est totale à hauteur de 700 000 F sur les droits de mutation. Pour les créations d’emploi dans la limite de 50 salariés et de 1,5 fois le SMIC, il y a exonération des cotisations sociales pendant un an. Cotisations concernées : assurances sociales, allocations familiales, accident du travail. Salariés concernés : CDI ou CDD de 12 mois au moins.

-

[40]

Convention territoriale GPV, juillet 2001.

-

[41]

Devoir de maîtrise de géographie Perez, sous la direction de Franck Chignier-Riboulon, 2002.

-

[42]

Une des structures intercommunales, chargée de l’insertion professionnelle et de la formation.

-

[43]

Extrait de la convention territoriale du GPV de Saint-Étienne, juillet 2001.

-

[44]

« Les immeubles de bureaux de grande taille en Île-de-France », synthèse de l’étude réalisée par A et M pour la DEIF et l’ORIE, décembre 2001.

-

[45]

Le centre commercial du Grand Littoral est considéré comme l’un des plus importants de France avec 200 boutiques, 16 surfaces moyennes et un hyper-marché Carrefour de 28 000 m².

-

[46]

Selon les bailleurs, cette population a été soit répartie sur l’ensemble du parc social de l’agglomération, soit déménagée sur place, avec son accord, pour les deux cas étudiés.

-

[47]

Les termes de « reconquête » ou de « réappropriation économique » renvoient au fait que la plupart des banlieues ouvrières comportaient jadis des activités industrielles.

Bibliographie

- AMZERT, Malika (2001) La participation et ses territoires : métamorphoses et métaphores du développement, dans Les territoires de la participation, Géocarrefour, revue de géographie de Lyon, volume 76, n°3.

- BAQUET, Marie-Hélène (2003) Les nouvelles figures des quartiers populaires. Politiques et représentations. Une approche comparative France/États-Unis, habilitation à diriger des recherches soutenue à l’Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris XII.

- BÉHAR, Daniel (2001) Plaidoyer pour une mixité revisitée. Entre incantations, dénonciation et renoncement, dans Mixité, mobilité, pour quelle cité? Éditions Fondations (Fondation de l’Abbé Pierre pour le logement des défavorisés), Paris, octobre n°13.

- BOURDIEU, Pierre (1980) Le Sens pratique, coll. Le sens commun, Paris, Éditions de Minuit.

- CHAMBOREDON, Jean-Claude et LEMAIRE, Madeleine (1970) Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement, Revue Française de Sociologie, XI : 3-33

- CHIGNIER-RIBOULON, Franck et SEMMOUD, Nora (2002) Politique urbaine et marginalité, Actes du colloque tenu à Cracovie. :

- COING, Henri (1976) Dans Rénovation urbaine et changement social, Éditions ouvrières, Paris.

- DI MÉO, Guy (1998) Géographie sociale et territoires, éd. Paris, Nathan.

- DONZELOT, Jacques et JAILLET, Marie-Christine, dir. (2001) La nouvelle question urbaine. PUCA, s.l., (Coll. « Recherches »).

- JODELET, Denise, dir. (2003) Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Sociologie d’Aujourd’hui ».

- LAMY, C. et FORNARO, J.-P. (1990) Michelin-ville : le logement ouvrier de l’entreprise Michelin, 1911-1987. Saint-Étienne, Éd. Créer.

- PIALOUX, F. (2002) Le rôle du tramway dans l’intégration des quartiers nord à Clermont-Ferrand. Mémoire de maîtrise, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.

- PINÇON, Michel et PINÇON–CHARLOT, Monique (2002) Paris Mosaïque. Promenades urbaines, Paris, Calmann-Lévy.

- RONCAYOLO, Marcel (1999) La ville et ses territoires. Paris, Gallimard, Collection « Folio ».

- SEMMOUD, Nora (2002) Stratégies urbaines. Dans L’Auvergne Urbaine, Mythes et réalités de la ville auvergnate, CERAMAC, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand : 201-230.

- VANT, André (1981) Imagerie et urbanisation. Recherches sur l’exemple stéphanois. Saint-Étienne, Centre d’Études Foréziennes.

- VEYSSERE, V. (2002) L’opération de renouvellement urbain de Champratel. Mémoire de maîtrise, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.

List of figures

Figure 1

Les quartiers nord-clermontois

Figure 2

Les quartiers GPV stéphanois

Figure 3

Opération de Champratel

Figure 4

Les transformations du Sud-Est stéphanois