Abstracts

Résumé

La photographie stéréoscopique animée ne saurait se réduire à une forme archaïque et inaboutie de « pré-cinéma » : tel est le postulat de cet article, qui étudie les expériences fondatrices et les premiers dispositifs de photographie stéréoscopique animée dans leur contexte historique, celui de la photographie des années 1850-1860. Expliquant tout d’abord comment s’est opéré le passage originel de la photographie stéréoscopique à la photographie animée, et comment l’apport d’une nouvelle dimension spatiale a pu engendrer l’apparition d’une dimension temporelle — et par là même d’une forme de mouvement, si minimale fût-elle —, l’auteure tente de mettre en lumière, à travers une série d’exemples, l’intérêt que présente l’étude de cette forme photographique marginale, qui se caractérise par des prises de vue image par image en nombre restreint destinées à composer artificiellement un mouvement séquentiel et à être animées selon des techniques spécifiques.

Abstract

Animated stereoscopic photography cannot be reduced to an archaic and incomplete form of “pre-cinema”: that is the postulate of this article, which examines the founding experiments and earliest devices of animated stereoscopic photography in their historical context, that of photography in the 1850s and 60s. Explaining first of all how the original passage from stereoscopic photographs to animated photographs took place, and how the contribution of a new spatial dimension brought about the appearance of a temporal dimension—and, thereby, of a form of movement, as minimal as it may have been—the author seeks to demonstrate, through a series of examples, the value of the study of this marginal form of photography, characterized by its method of taking a limited number of pictures one by one in order to artificially create sequential movement by means of specific techniques.

Article body

Le texte qui suit traite de la photographie stéréoscopique animée, considérée comme le lieu des premières expériences d’animation photographique. Bien que l’histoire des relations entre séquence photographique et mouvement soit communément assimilée à celle de la chronophotographie, nous décrirons ici plusieurs expériences fondatrices de photographie stéréoscopique animée qui sont bien antérieures à l’invention du chronophotographe. Nous tenterons de démontrer que la photographie animée ne saurait se réduire à une simple forme archaïque et inaboutie de « pré-cinéma », d’autant qu’elle existe également sous diverses formes postérieures au cinéma, jusqu’aujourd’hui encore. La photographie animée possède des caractéristiques esthétiques, temporelles et iconographiques qui lui vaudraient sans doute une place dans les histoires de la photographie et des arts visuels, si elle était mieux connue. Certes, les raisons de cette méconnaissance sont multiples et légitimes : en nombre restreint et peu diffusées à leur époque, les premières expériences de photographie animée ont rarement dépassé le stade expérimental et ont parfois été considérées comme des demi-échecs [1]. Ces expériences ont de surcroît laissé peu de traces jusqu’à nous, une grande partie des images produites ayant disparu. Par ailleurs, elles participent de ces formes intermédiaires, inclassables et « mineures » de la photographie : ces « petites formes » — selon l’expression de Philippe Dubois (1995), qu’il met lui-même entre guillemets — seraient-elles trop éloignées du modèle pictural ? Trop impures, expérimentales ou ludiques pour valoir la peine qu’on s’y intéresse ? Ou ne serait-ce pas là justement ce qui les rend si intéressantes ?

D’une manière générale, nous entendrons ici par « photographie animée » une forme de photographie qui est apparue dans la seconde moitié du xixe siècle et qui consistait à effectuer, par poses successives du sujet photographié, des prises de vue destinées à composer artificiellement un mouvement non pris sur le vif et à être animées. La photographie stéréoscopique animée, inventée au cours des années 1850-1860, en représente un premier aspect. L’expression « photographie animée » ne fut réellement employée dans les discours du xixe siècle qu’aux premiers temps du cinématographe, avec lequel elle coexista et dont elle fut l’un des synonymes [2] ; mais au cours du xxe siècle, l’expression devint péjorative sous la plume des théoriciens et des historiens qui revendiquèrent l’autonomie du cinéma en tant qu’art et industrie spécifiques. Nous souhaitons conférer à la photographie animée un sens moins négatif, en regroupant sous cette appellation des formes photographiques à leur tour autonomes par rapport au cinéma et qui reposent sur cette curieuse propension de la photographie à s’animer sommairement, brièvement, en tout cas selon des voies qui lui sont propres. Nous avons déjà esquissé les origines de la photographie animée dans un article précédent, consacré à la photographie sérielle et séquentielle (voir Chik 2014a). Notre recherche se poursuit ici en abordant une autre manière qu’eut la photographie de se multiplier à la prise de vues ou, plus exactement, de se dédoubler, pour apparaître cette fois en relief : la photographie stéréoscopique. C’est sans doute parce que cette forme de photographie constituait « un mode figuratif moins tenu de respecter les préceptes académiques et plus accessible à l’expérimentation esthétique » (Gunthert 1999, p. 177) qu’elle incita les photographes les plus audacieux à lui adjoindre le mouvement.

La photographie stéréoscopique

« Animer », au xixe siècle, signifiait « [d]onner de l’éclat, de la vivacité » ; animer une oeuvre d’art, c’était lui insuffler « un air de vie » (Littré 1873, p. 148), un supplément d’âme (anima). De même, dans les premières décennies de la photographie, une vue animée se caractérisait par la présence de vie humaine ; ainsi trouve-t-on parmi les « sujets animés » photographiques, plus convoités et de fait plus chers que les vues dénuées de vie en raison des longs temps de pose, des scènes telles que des « dîners, thés, wisths [sic], déjeuners sur l’herbe, mariages, baptêmes, bals costumés, etc. [3] ». En dehors de l’animation due au sujet lui-même, certains effets appliqués à la photographie contribuent en un sens à animer les images, notamment grâce à la couleur (touches de peinture sur les épreuves) et à des jeux de lumière (effets dioramiques). Au milieu du xixe siècle, un autre effet visuel, relevant de l’illusion d’optique, va donner un air de vie aux images photographiques : le relief. Or, la photographie stéréoscopique est à l’origine d’une « animation » d’un autre ordre encore, entendue cette fois au sens cinétique du terme, dans l’acception qu’on lui donne aujourd’hui et dont il est question dans le présent texte.

L’invention de la photographie et celle de la stéréoscopie sont presque concomitantes. Le premier stéréoscope, visionneuse permettant de voir des dessins géométriques avec un effet de relief, est inventé en 1838 par Charles Wheatstone, qui, dès 1841, charge les daguerréotypistes Antoine Claudet et Richard Beard de produire des vues stéréoscopiques, mais sans résultats très concluants. En 1849, David Brewster perfectionne et simplifie l’instrument, qui sera fabriqué en série et commercialisé en 1851 par un habile opticien parisien, Jules Duboscq, lequel réalisera et publiera, en même temps qu’Antoine Claudet à Londres, les premières épreuves stéréoscopiques parfaitement réussies. Outre un relief extraordinaire, la photographie stéréoscopique propose des collections de sujets animés, au premier sens mentionné plus haut, grâce à des temps de pose réduits [4]. Elle connaîtra une vogue phénoménale durant un demi-siècle, avant d’être délaissée au profit de la carte postale et du cinéma.

On sait qu’une vue stéréoscopique s’obtient à partir de deux photographies d’un même objet, prises chacune selon un angle légèrement différent, à quelques centimètres de distance. L’image virtuelle obtenue par synthèse visuelle provoque la forte impression que les objets du premier plan sont presque tangibles et produit une sensation de profondeur qui fait percevoir les différents plans spatiaux comme étant nettement séparés les uns des autres. Dans les premiers temps de la photographie stéréoscopique, pour obtenir deux images présentant un léger décalage d’angle de vue, les poses étaient effectuées au moyen d’une seule chambre noire déplacée de quelques centimètres entre les deux prises, ou bien d’une chambre munie d’un objectif coulissant. Dans les deux cas, le principal inconvénient résidait dans la non-simultanéité des deux prises de vue, espacées de plusieurs minutes. Au léger décalage spatial d’une image à l’autre s’ajoutait un décalage temporel. Antoine Claudet (1853, p. 20 ; c’est moi qui souligne) signale le problème des variations survenues « dans l’intervalle de la prise des deux épreuves », en faisant notamment remarquer que « [q]uand on fait le portrait on est exposé à des changements d’expression pendant les deux poses, et à des mouvements de la personne ». Ce problème est également mentionné par Alexandre Quinet (1853, p. 96), qui écrit : « […] un monument reste debout ; mais le soleil, en cinq minutes, change ses clartés et ses ombres. Pour un portrait, l’inconvénient est plus grave encore : une personne […] ne restera jamais cinq minutes dans la position inerte d’une statue [5]. » La notion d’« intervalle » évoquée ici, consubstantielle de la séquence et de l’animation photographiques, renvoie aux changements de luminosité, d’expression ou de position des personnes, de même qu’aux déplacements, apparitions ou disparitions — par exemple de gens, d’un chien, d’une calèche — dans les paysages et les vues urbaines (fig. 1), ou encore aux substitutions telles que celle d’un cheval blanc à un cheval noir [6] (ces derniers effets correspondant précisément à ceux que Georges Méliès exploitera grâce à son « arrêt de caméra [7] »). Ces décalages temporels accidentels lors de la prise de vue provoquent au visionnage de petits accidents visuels annulant localement l’effet de relief.

Figure 1

Vue stéréoscopique (anonyme) de la fontaine Cuvier, Paris (s. d.).

Afin de réaliser des poses simultanées, on place deux appareils photographiques côte à côte ou on utilise une chambre munie d’objectifs jumeaux. La première chambre de ce type, dite binoculaire, semble être le Quinéoscope, nommé plus tard Quinétoscope [8], breveté en 1853 par Alexandre Quinet. La photographie stéréoscopique connaîtra de nombreux perfectionnements techniques en matière de prise de vue et de visionnage, comme en témoignent les innombrables brevets déposés dans les années 1850-1860. Un de ses développements, plus inattendu, va porter sur l’animation de ces images en relief. De la prise de vues en deux temps, « défaut de jeunesse de la stéréoscopie » (Richard 1994, p. 180), de cette brèche temporelle entre deux images presque identiques, va naître la photographie animée. Ces changements ou variations d’une image à l’autre, qui ne sont en définitive rien d’autre que du mouvement, certains photographes expérimentateurs vont les explorer. Parmi ces pionniers figurent les premiers protagonistes du daguerréotype et de la photographie stéréoscopique, Antoine Claudet et Jules Duboscq, qui vont s’avérer des précurseurs également dans la photographie stéréoscopique animée.

Les « figures mouvantes » de Claudet

Très au fait des innovations photographiques, Antoine Claudet, auteur par ailleurs de « portraits multiples » obtenus au moyen d’un châssis multiplicateur de son invention, est l’un des premiers à réaliser des vues stéréoscopiques au daguerréotype (par déplacement d’un seul appareil). À l’instar de Quinet, il se penche sur les problèmes engendrés par la prise de vue stéréoscopique. En septembre 1852, il remédie à la non-simultanéité des poses en présentant une chambre stéréoscopique combinant simultanéité et successivité, afin d’enchaîner des prises de vue dans des temps rapprochés. Cette « chambre binoculaire multiple », constituée de deux appareils reliés sur un même support et se déclenchant simultanément, peut enchaîner en moins de huit secondes, selon Claudet (1853, p. 25), quatre prises de vue doubles, tandis que d’ordinaire le changement de plaque sensible nécessite probablement une manipulation de plusieurs minutes. Chaque chambre est munie d’un disque tournant percé de quatre ouvertures rectangulaires disposées en croix (fig. 2). À chaque prise, le disque tourne d’un quart de cercle ; derrière chaque ouverture se trouve une plaque sensible, placée chaque fois au foyer de l’appareil pour être exposée. Avec ce dispositif, Claudet envisage une prise de vues séquentielle obtenue en quatre temps, de surcroît rapprochés — dispositif absolument inédit en 1852. Notant « qu’il pourrait être utile de produire un grand nombre d’épreuves dans peu de temps » (p. 25), il apporte une dimension nouvelle à l’idée de séquence du mouvement en imaginant des sujets décrivant des actions complètes se déroulant dans une certaine durée, telles qu’« une revue, une fête ou une cérémonie publique ». Ce type de mouvement se distingue de celui, bref et répétitif, des dessins animés par les jouets optiques en vogue dans ces années 1850 : relevant davantage de l’événement que de l’agitation d’un corps [9], il est de nature moins optique que narrative. Pour qu’il soit possible « d’opérer sans intermission », Claudet suggère d’avoir recours à « un aide qui au fur et à mesure qu’une paire de plaques aurait été impressionnée, les enlèverait et les remplacerait par de nouvelles » (p. 25). On voit bien ici l’écart entre ses idées, très novatrices pour l’époque, et les moyens techniques limités dont il dispose pour les concrétiser.

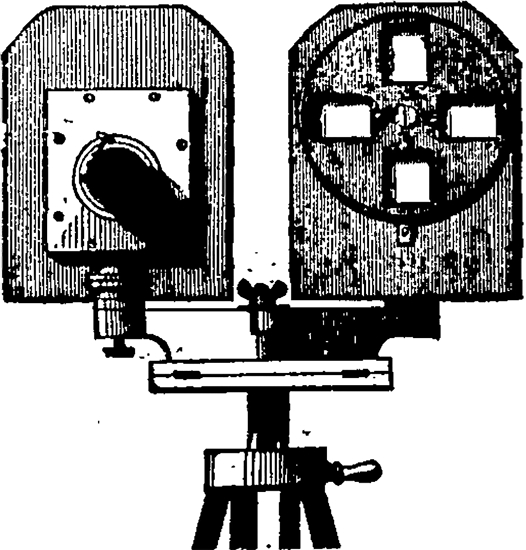

Figure 2

La chambre binoculaire multiple d’Antoine Claudet, 1852.

Cette chambre binoculaire multiple n’a pas été retrouvée, de même qu’il n’y a plus trace des images stéréoscopiques décrites (ou seulement imaginées ?) par Claudet. En aurait-il réalisé pour les placer dans un stéréoscope à mouvement de son invention ? Le photographe londonien construisit en effet « de très gracieux stéréoscopes », dont au moins un spécialement destiné à l’animation photographique (Mannoni 1994, p. 228) ; dans cet appareil, signalé dans un article du Cosmos de mai 1852, on voit « par exemple, une dame travailler à l’aiguille en faisant tous les mouvements nécessaires ; un fumeur éloignant et rapprochant son cigare de sa bouche pendant qu’il aspire la fumée, et la repoussant en soufflant ; des convives qui boivent et portent des toasts à l’anglaise ; des machines à vapeur en mouvement, etc., etc. » (Moigno 1852, p. 103). D’après la revue, l’annonce publique de cette invention par Claudet aurait devancé celle de Jules Duboscq, dont l’un des brevets d’addition et de perfectionnement fait mention d’un « stéréo-fantascope » ou « stéréoscope à mouvement » (sur lequel nous reviendrons). Dans le numéro suivant du Cosmos, on apprend que le « stéréoscope fantascopique » de Claudet, avec ses « effets de reliefs et de mouvements » (p. 124), aurait été montré lors d’une soirée scientifique à Londres ; mais on n’y trouve aucune description de l’appareil. En revanche, dans un brevet anglais déposé en 1853 pour « des perfectionnements du stéréoscope, dont une disposition pour les figures mouvantes », Claudet décrit précisément un stéréoscope conçu pour l’animation photographique — lequel serait, selon Laurent Mannoni (1994, p. 229), un nouveau modèle, alors que Gérard Turpin (1990, p. iv) laisse entendre qu’il s’agirait du stéréoscope mentionné en mai 1852. Il s’agit d’un stéréoscope détourné, muni d’une plaque obturatrice qu’on fait coulisser rapidement dans un mouvement de va-et-vient afin d’obstruer et de découvrir les deux oculaires alternativement : « pendant qu’un oeil voit à travers le trou de la plaque mobile une des deux figures, la seconde est cachée à l’autre oeil », écrit Claudet (1865, p. 296). Successivité et mouvement se substituent à la simultanéité et au relief. Si le photographe reconnaît ne pas être parvenu à conserver dans ses séquences animées l’effet stéréoscopique, à la différence de Duboscq, il affirme être « arrivé à faire paraître des figures mouvantes qui conservent toute l’exactitude et la perfection de la photographie » (p. 294). En ce sens, « le résultat qu’il vient d’obtenir est déjà merveilleux », comme l’écrit Laurent Mannoni (1994, p. 229). Néanmoins, nous nuancerons plus loin l’efficacité du système de plaque obturatrice coulissante. Le stéréoscope animé de Claudet semble avoir inspiré d’autres inventions, dont l’animated sterioscope de Philippe Benoist et le Kinimoscope du Londonien Adam Jundzill, brevetés en 1856, le système stéréoscopique à mouvement imaginé en 1857 par Adolphe Réville, ainsi que les stéréoscopes animés de Victor Siès et d’André David, brevetés respectivement en 1859 et en 1873 (voir Mannoni 1994, p. 229-230, et Timby 2000).

Concernant la prise de vues, s’il est a priori plus difficile d’immobiliser des sujets animés que de faire bouger des êtres inanimés, les sujets que Claudet anime — ou entend animer — ont la particularité d’être tous des modèles vivants (danseurs, athlètes, boxeurs…). La méthode de prise de vues décrite dans le brevet de 1853 [10], qui consiste à composer un mouvement en deux poses soigneusement choisies (le début et la fin d’un geste ou d’une action, par exemple « un homme ôtant et mettant son chapeau »), paraît néanmoins d’une grande simplicité. Même s’il s’agit de mimer un mouvement saisi sur le vif, le sujet se fige in vivo le temps de chaque prise, tout aussi immobile que le client d’un salon de pose (ou atelier photographique) ou que le modèle d’un atelier de peintre ou de sculpteur. Claudet va apporter surtout la notion de séquence en composant un mouvement en plusieurs temps (deux ou quatre, selon les modèles de stéréoscope qu’il invente). Bien plus, il conçoit, sans toutefois le formuler explicitement, un mouvement non seulement séquentiel, mais réitérable à l’infini. La séquence de deux images d’« un homme ôtant et mettant son chapeau » implique en effet un visionnage en trois temps au moins. Dans la première phase, le chapeau se trouve sur la tête de l’homme ; dans la seconde, il est ôté, dans sa main ; il faut donc une troisième phase pour que l’homme donne l’impression de mettre son chapeau : on revient pour ce faire à la première image. Aussi ne s’agit-il pas de faire aller et venir la plaque obturatrice une seule fois, mais davantage. La notion de boucle ici sous-jacente est une forme séquentielle bien connue à cette époque grâce aux jouets optiques d’animation, dont les mouvements cycliques permettent de pallier le nombre très restreint d’images.

Un autre point fort du travail de Claudet réside dans son apport théorique. Non seulement son brevet de 1853 pose les bases d’une première étude de la photographie animée, mais le mémoire qu’il lit devant l’Association britannique pour l’avancement des sciences, en 1865, et qu’il adresse la même année à la Société française de photographie, constitue la toute première réflexion sur la perception visuelle du mouvement dans la photographie animée. Dans ce mémoire, intitulé « Figures photographiques mouvantes. Phénomène de vision résultant de la combinaison du stéréoscope et du phénakistoscope [sic] à l’aide de la photographie », il développe les idées novatrices émises dans le brevet de 1853 et livre en détail le résultat de ses recherches, ainsi que de celles de Jules Duboscq. Claudet (1865, p. 295) est le premier à s’intéresser à « quelques phénomènes curieux de la perception de vision » en photographie. Il commence par expliquer le fonctionnement de l’animation photographique au sein de son stéréoscope à deux images par le phénomène de la persistance rétinienne, mais au lieu de se borner, comme le font ses contemporains, à l’idée d’impression lumineuse sur la rétine (laquelle n’est pas en cause dans l’illusion de mouvement de l’animation image par image), il souligne le rôle que joue, dans la perception du mouvement, la « complétion mentale » (qui est à rapprocher du phénomène qu’on appellera plus tard l’« effet phi »). Claudet évoque entre autres l’impression de continuité d’un mouvement se produisant entre deux images en disant que « nous avons une sensation non interrompue de vision d’un objet qui semble avoir remué devant nous » (p. 296). Parmi de longs développements et quantité de détails, il donne l’exemple de boxeurs photographiés dans deux phases extrêmes d’un mouvement et conclut que « l’illusion d’avoir vu les positions intermédiaires » se produit parce que notre conscience a « complété l’action » (p. 297). Malgré la pertinence et la nouveauté de telles démonstrations, Claudet reste critique à l’égard de ses inventions. Il a bien conscience que deux images pour décrire un mouvement, cela est très peu, et qu’en huit temps, par exemple, le mouvement serait moins saccadé. Quoi qu’il en soit, le principe de synthèse du mouvement obtenu par un enchaînement rapide des vues demeure identique, peu importe le nombre d’images.

La « machine en marche » de Duboscq

Dans son mémoire sur les « figures photographiques mouvantes », Claudet, très humble, reconnaît à Jules Duboscq le mérite d’avoir obtenu les meilleurs résultats dans la difficile entreprise d’allier relief et mouvement photographiques. À la différence du photographe londonien, qui reste attaché au modèle du stéréoscope, Duboscq a l’audace d’employer un jouet optique : le phénakistiscope, premier dispositif à mettre en mouvement une séquence d’images graphiques. L’idée avait déjà été émise vers 1849 par Charles Wheatstone, qui suggérait à son collègue Joseph Plateau de combiner les principes de leurs inventions respectives, à savoir le stéréoscope (1838) et le phénakistiscope (1832). Mettant au point et brevetant en 1852 ce qu’il nomme le « bioscope » ou le « stéréofantascope », Duboscq apporte d’emblée deux nouveautés : la substitution de la photographie au dessin, et du relief à la bidimensionnalité.

Dans son mémoire, Claudet (1865, p. 293) décrit très précisément ce premier instrument de visionnage de photographies stéréoscopiques animées. Le bioscope est muni d’un disque percé de fentes qui comprend douze couples stéréoscopiques, représentant douze phases successives d’un mouvement, qu’on anime en tournant une manivelle. Sur le disque, les deux images de chaque couple stéréoscopique sont placées chaque fois l’une au-dessus de l’autre. On a donc deux séquences disposées en couronnes de diamètres différents, l’une destinée à l’oeil droit, l’autre à l’oeil gauche. À travers « deux fentes percées devant les deux yeux [11] », on observe les images reflétées par deux petits miroirs, inclinés différemment (fig. 3) de manière à redresser les images en les alignant horizontalement et en les faisant coïncider pour produire l’effet stéréoscopique. L’une des deux séquences subit ainsi, par rapport à l’autre, une légère déformation de perspective qui entrave la bonne visibilité des images. Cette petite imperfection est remarquée par Claudet, qui ne manque pas toutefois de saluer toute l’originalité d’un tel dispositif. Le bioscope fonctionne, en effet, et sera même commercialisé dans les années 1856-1857, « mais sans grand succès » d’après Mannoni (1994, p. 226). Duboscq imagine aussi un modèle de bioscope dans lequel on observe les images à travers deux lentilles, et un autre ayant la forme d’un cylindre, proche d’un zootrope, que Claudet décrit également.

Figure 3

Le bioscope de Jules Duboscq, 1853.

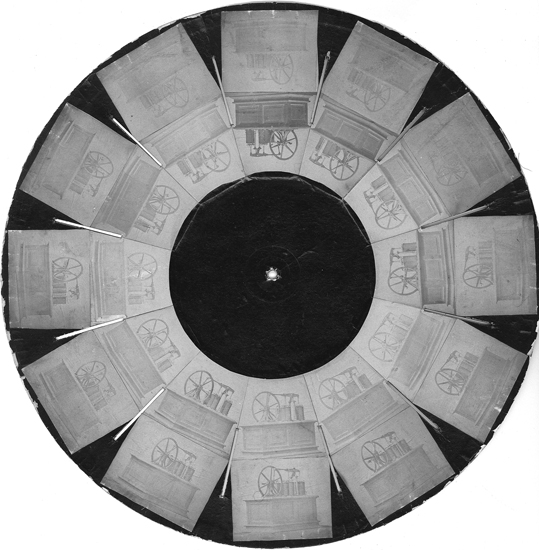

Il subsiste un disque à fentes réalisé par Duboscq, sur lequel les photographies tirées sur papier et contrecollées représentent une machine en marche, dans divers états successifs de son mouvement (fig. 4). On peut imaginer les raisons du choix d’un tel sujet : outre que la machine constitue un emblème de cette grande époque de révolution industrielle, elle est un objet inanimé et mobile à la fois, doué d’un mouvement mécanique propice à la composition d’un mouvement image par image.

Figure 4

Disque pour le bioscope de Jules Duboscq, vers 1852 (diamètre 33,5 cm).

Les « épreuves à mouvements » de Furne et Tournier

En 1857, Charles Furne et son cousin Henri Tournier s’associent pour fonder une maison de photographie. Ils éditent près de deux mille vues stéréoscopiques et réalisent également des images photographiques sous des formes ludiques et créatives, telles que des séries (abécédaires, « fleurs animées », chansons, fables de La Fontaine), des séquences narratives et un singulier album de vues du train [12]. En 1861, leur catalogue de « vues au stéréoscope » propose, dans la catégorie « Groupes et sujets de fantaisie », une curieuse série intitulée « Épreuves à mouvements — Représentant en mouvement les personnages de l’épreuve ». La liste des sujets n’y est pas indiquée, mais les photographes font savoir que cette série de trente-six sujets « s’augmente chaque jour de nouveaux types ». On ne recense aujourd’hui pas plus de trente-neuf sujets, ce qui laisse penser que la réalisation des « épreuves à mouvements » s’est interrompue en même temps que la collaboration des deux hommes, en 1861. Le catalogue [13] décrit le « stéréoscope animé » spécialement employé pour visionner ces vues très spéciales :

Ces épreuves sont mises en mouvement au moyen d’un appareil auquel nous donnons le nom d’obturateur. Il se compose d’une planchette en acajou qui, au moyen de deux coulisses, se glisse sur la tête du stéréoscope. Cette planchette est munie d’un bouton-levier qu’il suffit de pousser du doigt, et d’une façon continue, pour qu’une rondelle (obturateur) vienne alternativement boucher les deux ouvertures visuelles pratiquées dans la planchette. C’est ce mouvement de va-et-vient qui produit celui des personnages de l’épreuve

Furne et Tournier 1861, p. 43

Furne et Tournier ont-ils eu connaissance du stéréoscope à plaque coulissante conçu par Claudet en 1852 ? Leur dispositif en est très proche en tout cas. À la différence du photographe londonien, ils commercialisent leurs épreuves à mouvements et leur stéréoscope animé, pour lesquels ils ont déposé un brevet en 1860. Leur série de trente-neuf épreuves à mouvements conservée à la Bibliothèque nationale de France est réalisée en plein air, dans un lieu unique : un jardin. De ce lieu de prise de vue semblent découler naturellement deux principaux thèmes d’images : des travaux manuels masculins (fig. 5) — scier une planche, ratisser, manier une faux, aiguiser une lame, couper du bois, tirer de l’eau d’un puits, arroser, bêcher dans un potager, etc. —, ainsi que des actions et des activités plutôt estivales et féminines — effeuiller une marguerite, lire en s’éventant, faire une lessive, fesser un jeune garçon, donner le goûter à deux enfants, écailler un poisson, jouer au volant, etc. Pour chacune de ces vues, le mouvement du modèle est composé en deux temps, les deux clichés ayant été pris successivement, d’une manière identique à celle que Claudet préconise dans son mémoire. D’une image à l’autre, les personnes photographiées ont bougé, d’un mouvement plus ou moins ample, mais toujours sensible. À la fois sujet des images et mode de visionnage, le mouvement est interne et externe aux séquences. Un autre type de mouvement survient lorsqu’on visionne successivement et rapidement les deux images d’une vue stéréoscopique : un effet de « mouvement de caméra » virtuel, dû au léger décalage angulaire entre les deux prises de vue. Si un tel effet est présent dans tout couple d’images stéréoscopiques détournées de leur destination première, pour être visionnées par exemple sous la forme de GIF animés[14], il est moins certain qu’un tel mouvement se perçoive au moyen d’un stéréoscope animé, que ce soit celui de Furne et Tournier ou celui de Claudet. Il faut concevoir en effet qu’un tel dispositif visuel ne correspond en rien à la vision naturelle, dans la mesure où les deux images apparaissent successivement tout en restant juxtaposées, chacune face à un oeil, ce qui rend imparfaite l’illusion d’une image unique s’animant : il en résulte probablement tout au plus l’impression d’une image apparaissant dans une moitié, puis dans l’autre, du champ visuel.

Figure 5

Épreuve à mouvement de Furne et Tournier, 1860-1861.

Furne et Tournier proposent ensuite un autre dispositif servant à visionner leurs épreuves à mouvements : il semble qu’ils eurent l’idée d’un stéréoscope classique, réduit à son « plus simple appareil », si l’on peut dire, permettant de montrer les images en relief et en mouvement, presque simultanément. Pour animer la courte séquence, l’observateur lui-même fait office d’obturateur occultant tour à tour les deux images, en clignant simplement de chaque oeil alternativement, son regard faisant ainsi plus que jamais partie intégrante du dispositif d’animation. Si la perception du mouvement y est monoculaire, comme dans le cas des stéréoscopes animés décrits précédemment, en revanche, les deux yeux de l’observateur ouverts en même temps peuvent à tout moment rendre la vue tridimensionnelle et unique, sauf à l’endroit où les deux images diffèrent. On ignore hélas quel accueil fit le public à ces différents dispositifs, de même qu’à ces épreuves à mouvements.

Le buste tournant de Cook et Bonelli

À la suite de Jules Duboscq, d’autres chercheurs actifs dans les années 1860 inventent des stéréoscopes-phénakistiscopes, parmi lesquels les associés Henry Cook et Gaetano Bonelli. Les deux hommes commencent par breveter en 1863 un premier appareil de type phénakistiscope non stéréoscopique, qui présente l’intérêt, par rapport aux dispositifs inventés par leurs prédécesseurs, d’animer des séquences d’images photographiques plus nombreuses, et aussi plus lumineuses, parce qu’elles sont placées sur un disque en verre. Cook et Bonelli « prennent directement leurs clichés sur un disque en verre, qu’ils tirent ensuite en positif » sur un autre disque en verre, comme l’explique Laurent Mannoni (1994, p. 232). On peut se demander quelle méthode de prise de vues les deux inventeurs employaient pour obtenir une suite d’images directement sur disque ; peut-être utilisaient-ils un appareil similaire à la chambre binoculaire multiple de Claudet, mais avec davantage de fenêtres et sans stéréoscopie. Deux ans plus tard, Bonelli dépose en son nom seul un brevet pour un « phénakistiscope-stéréoscope » donnant à voir seize images photographiques animées, et cette fois-ci en relief, à travers un disque obturateur muni de seize lentilles. En 1867, Cook présente à la Société française de photographie un appareil plus proche du premier modèle de 1863, mais stéréoscopique, qu’il a conçu avec Bonelli ; vraisemblablement inspiré du bioscope, tant pour le système que pour le nom, ce « photobioscope » — qui, à la différence de l’appareil inventé par Duboscq, ne sera pas commercialisé — est muni d’une manivelle et d’un disque obturateur percé de deux fentes, lesquelles viennent à chaque tour se placer en face de deux oculaires (fig. 6). Le seul disque de photobioscope parvenu jusqu’à nous est un petit disque de verre dont il manque une partie (fig. 7). Il contenait à l’origine près de vingt-quatre couples d’images stéréoscopiques négatives, ce qui représente des séquences plutôt longues en regard de celles de Claudet et même de Duboscq ; mais, en contrepartie, les clichés sont minuscules, d’autant que le disque est lui-même relativement petit. Ces images photographiques, disposées en deux couronnes concentriques sur le disque, montrent un buste d’homme en plâtre photographié successivement sous vingt-quatre angles différents environ, de manière à former un tour complet. Lorsqu’on actionne le photobioscope, le buste donne l’impression de tourner sur lui-même sans discontinuer, et sans intervention extérieure.

Figure 6

Le photobioscope conçu par Henry Cook et Gaetano Bonelli, 1867, vu de face et de dos (21 cm x 23 cm × 44 cm).

Figure 7

Disque en verre (incomplet) du photobioscope de Cook et Bonelli, vers 1867 (diamètre 19 cm).

Le sujet de la « sculpture mouvante » (Mannoni 1994, p. 231) est celui qu’imaginait Plateau en 1849 à partir des suggestions de Wheatstone pour combiner le principe du phénakistiscope avec celui du stéréoscope. À ceci près que Plateau proposait de photographier seize modèles différents d’une même figure afin de produire un mouvement interne (comme des variations d’expression du visage sculpté). Ce projet s’inscrit tout à fait dans le thème de la statue animée, très en vogue au xixe siècle. Quant au buste tournant de Cook et Bonelli, davantage mû que mouvant, il subit un mouvement externe, une rotation (opérée par une main invisible) ; aussi nous semble-t-il moins proche du mythe de Pygmalion que des portraits tournants photographiques réalisés à cette époque à partir de modèles vivants, notamment par Nadar et Purkinje autour de 1865, mais aussi dès les années 1840 par Claudet (voir Chik 2014a). Le sujet du buste tournant est intéressant et paradoxal : on comprend qu’une sculpture soit choisie pour mettre en valeur la capacité du photobioscope à restituer le relief ; mais, en même temps, quoi de plus figé qu’une statue pour démontrer l’efficace du mouvement ? Il nous semble que ce thème, ou plus largement celui du portrait tournant, typique de la photographie séquentielle et animée, inaugure une forme nouvelle de mouvement, plutôt en rupture avec la tradition iconographique du xixe siècle. Il s’agirait d’un mouvement spécifique à l’image issue d’une prise de vue, se trouvant extérieur au sujet, hors de l’image. Il se déclinerait, pour les exemples que nous avons étudiés (mais on pourrait sans doute en découvrir d’autres), d’une part en un mouvement apparu surtout dans les films à trucs, celui de l’animation image par image, qui s’opère dans l’intervalle entre les prises, et d’autre part en un mouvement de caméra virtuel, que nous avons déjà évoqué à propos des liens entre le portrait tournant, la photosculpture et l’effet bullet time ou « temps mort » (voir Chik 2014a, p. 209). Ainsi peut-on remarquer cet aspect nouveau et moderne dans l’iconographie de la photographie, alors même qu’on ne se situe pas encore dans l’ère « moderne » de la photographie rapide. À l’époque de son invention, le buste animé de Cook et Bonelli ne fut sans doute pas perçu en accordant autant d’importance au mouvement que nous le faisons ici. Il est même possible qu’il ait été considéré autant comme une séquence de mouvement (la représentation d’un sujet en rotation) que comme une série de profils (la représentation d’un buste sous différents angles). Et cette ambiguïté, cette sorte d’équivalence entre mouvement et relief, séquence et série, est peut-être à considérer comme la marque, fût-elle symbolique, d’un passage progressif, dans l’histoire de la photographie, de la série spatiale à la séquence temporelle du mouvement.

Pour conclure

Lorsqu’en 1867 Henry Cook présente à la Société française de photographie le photobioscope qu’il a conçu avec son collègue Gaetano Bonelli, ses propos sont très enthousiastes et visionnaires : « nous verrons encore une révolution complète dans l’art photographique ». En imaginant que « [d]es paysages dans lesquels les arbres se plient au gré du vent, les feuilles qui tremblent et brillent aux rayons du soleil, des bateaux […] qui glissent sur des eaux dont la surface se ride et se déride […], enfin tous les mouvements imaginables, pris au vol, pourront servir de renseignements [15] », ne décrit-il pas précisément ce que le cinématographe sera seul en mesure de réaliser ? Ce type de sujets dépasse le cadre de la photographie animée étudiée ici, puisqu’il implique un dispositif de prises de vue rapides, saisissant le mouvement sur le vif grâce à une célérité à la fois mécanique (entre les poses) et chimique (dans les poses). Si Cook et Bonelli ne semblent guère poursuivre leurs recherches dans cette voie, d’autres s’y attellent, à peu près dans les mêmes années. Des inventeurs comme Louis Ducos du Hauron et Henry Du Mont déposent les brevets les plus audacieux et les plus avancés de l’époque en matière de prises de vue rapides (voir Frizot 1984). Seulement, les appareils imaginés ne pourraient fonctionner qu’avec des supports sensibles n’existant pas encore dans les années 1860-1870. Seule la révolution technique que constitue le gélatino-bromure d’argent permettra de créer des dispositifs de prises de vue rapides efficients.

La photographie animée étudiée dans ce texte, celle d’un mouvement composé par poses immobiles successives, cesse théoriquement là où commence la chronophotographie. Historiquement, en revanche, l’expression « photographie animée » rivalise, entre autres, avec le terme « cinématographe » au moins jusqu’au début du xxe siècle. On pourrait ainsi considérer la situation (imaginée seulement à des fins heuristiques) de la manière suivante : la photographie animée se mettrait à bifurquer dès le xixe siècle en deux voies distinctes ; l’une, qui s’appellera plus tard « cinéma », rejettera définitivement l’idée de photographie animée au moment de sa crise existentielle, tandis que l’autre, que nous continuons de nommer ici « photographie animée », assume pleinement son origine et sa nature photographiques, voire tire parti de la relative lenteur de ses dispositifs de prise de vues. Ainsi, grâce à l’intervalle substantiel entre les poses, ont pu apparaître des phénomènes visuels proches des trucs à arrêt de Méliès, ou encore la technique du stop motion. Si ces deux pratiques sont automatiquement associées au domaine cinématographique, peut-être serait-il utile de se demander, à la lumière des hypothèses ici avancées, si on ne devrait pas les percevoir tout autant comme des techniques photographiques. Du moins peut-on affirmer qu’elles ne découlent pas de la généalogie classique et simpliste qui fait de la chronophotographie la pierre angulaire entre photographie et cinéma. D’autres rapports entre photographie et mouvement, entre photographie et cinéma, requièrent d’être analysés plus avant.

La photographie animée, dans notre acception, n’est pas nécessairement antérieure à la chronophotographie ni au cinéma. Au moment même des premières analyses chronophotographiques du mouvement, certains chercheurs s’intéresseront aux moyens d’animer des séquences photographiques sans manifestement chercher à réduire les temps d’exposition ou à enchaîner rapidement les poses. Citons parmi eux John Rudge, auteur de séquences non stéréoscopiques dont l’une, réalisée vers 1882, emploie clairement, si elle ne l’invente pas, le stop motion. Ces séquences, mais aussi leur projection devant un public, de même que la mise au point de lanternes de projection de photographies animées, font de Rudge une figure majeure située à la charnière de la photographie animée non stéréoscopique et des premiers essais d’animation de séquences obtenues par prises de vue rapides, tels qu’ils seront effectués par son disciple William Friese-Greene. Dépassant le cadre précis du présent article, les travaux de Rudge feront l’objet d’une étude à part, qui étayera encore l’hypothèse selon laquelle toutes les expériences d’animation photographique ne convergent pas vers la naissance du cinéma. Cela ne sera plus à démontrer avec la photographie animée du xxe siècle, qui développera des formes très spécifiques, en particulier la photographie à réseau ligné, puis à réseau lenticulaire. Ces dispositifs, initialement destinés à montrer des images en relief selon le mode de l’autostéréoscopie, trouvent aujourd’hui, à travers l’économie d’images et une apparente simplicité technique, une sorte d’écho dans certains GIF animés sur Internet — l’une des principales formes actuelles de la photographie animée. En définitive, développant des techniques et des formes esthétiques qui lui sont propres, la photographie animée mérite qu’on l’interroge en tant que type d’image à part entière, parallèle au cinéma et à la photographie [16]. Qu’on persiste à la considérer comme une branche de cette dernière ou qu’on privilégie le point de vue de l’autonomie et de la rupture, l’essentiel est probablement d’observer en quoi elle fait — et fera — « bouger les lignes » au sein même de la photographie et du cinéma.

Appendices

Note biographique

Caroline Chik est docteure en esthétique, sciences et technologies des arts (spécialité arts plastiques et photographie) de l’Université Paris 8. Elle enseigne le cinéma à l’Université de Picardie et la photographie à l’École internationale privée de droit comparé et d’économie. Elle a récemment été chercheure boursière au Centre allemand d’histoire de l’art à Paris, après avoir effectué un stage postdoctoral au sein du Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des institutions cinématographique et scénique (GRAFICS), dont elle est aujourd’hui membre associée. Elle est l’auteure de L’image paradoxale. Fixité et mouvement (2011).

Notes

-

[1]

Précisons cependant que les auteurs de ces expériences, lorsqu’ils s’en déclarent insatisfaits, le sont davantage au regard de l’effet stéréoscopique, qui va dans certains cas jusqu’à disparaître totalement du dispositif, tandis que l’impression de mouvement, qui nous intéresse ici, était en général considérée comme réussie.

-

[2]

Voir notamment Eugène Trutat (1899) et Georges Vitoux (1896), ainsi que l’étude de Karine Martinez (1999) sur les termes du langage journalistique québécois visant à nommer le « film » dans les années 1895-1908.

-

[3]

Extrait du Catalogue général des épreuves stéréoscopiques de la maison Gaudin cité par Denis Pellerin (1997, p. 148).

-

[4]

Les petits formats et les courtes focales font en effet de la photographie stéréoscopique, selon André Gunthert (1999, p. 175), « le premier laboratoire de l’esthétique de la photographie rapide ».

-

[5]

« J’ai souligné les mots simultanément et successivement, écrit encore Quinet, pour en faire comprendre la différence. J’évite par cette simultanéité ce que cinq minutes seulement amènent de changement dans les choses soumises à la vue » (loc. cit.).

-

[6]

Cet exemple est mentionné par Pierre-Marc Richard (1994, p. 180).

-

[7]

Sur les liens entre l’arrêt de caméra méliésien et le décalage temporel d’une image à l’autre dans les premières vues stéréoscopiques, voir Chik 2014b.

-

[8]

Homonyme du fameux appareil inventé par Edison quelque quarante ans plus tard.

-

[9]

Voir Nicolas Dulac et André Gaudreault (2006, p. 37 et p. 49), qui opposent les « sujets agités » aux « sujets agissants ».

-

[10]

Voir Turpin 1990 (p. vi) et Mannoni 1994 (p. 229).

-

[11]

Certificat d’addition du 12 novembre 1852 au brevet de Jules Duboscq, cité dans Mannoni 1994 (p. 226).

-

[12]

Voir à ce sujet Marc-Emmanuel Mélon (2002, p. 66).

-

[13]

Accessible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b72004727.

-

[14]

Voir notamment les sites http://lala.cursivebuildings.com/tagged/reaching et http://stereo.nypl.org.

-

[15]

« Procès-verbal de la séance du 2 août 1867 », Bulletin de la Société française de photographie, t. XIII, 1867, p. 202.

-

[16]

À ce titre, nous avions proposé l’expression d’« image fixe-animée » dans notre thèse, publiée en 2011.

Bibliographie

- Chik 2011 : Caroline Chik, L’image paradoxale. Fixité et mouvement, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011, 292 p.

- Chik 2014a : Caroline Chik, « La photographie sérielle et séquentielle. Origines et ambiguïtés », Cinémas, vol. 24, nos 2-3, 2014, p. 187-215.

- Chik 2014b : Caroline Chik, « Méliès, photographie et arrêt de caméra », dans André Gaudreault et Laurent Le Forestier (dir.), Méliès, carrefour des attractions, Rennes/Cerisy, Presses universitaires de Rennes / Colloque de Cerisy, 2014, p. 231-243.

- Claudet 1853 : Antoine Claudet, Du stéréoscope et de ses applications à la photographie, Paris, Lerebours et Secretan, 1853, 55 p.

- Claudet 1865 : Antoine Claudet, « Figures photographiques mouvantes, phénomène de vision résultant de la combinaison du stéréoscope et du phénakistoscope à l’aide de la photographie », Bulletin de la Société française de photographie, t. XI, 1865, p. 292-298.

- Dubois 1995 : Philippe Dubois, « Vue panoramique : l’affaire Marey-Lumière ou la question cinéma/photographie revisitée », dans Jean A. Gili, Michèle Lagny, Michel Marie et Vincent Pinel (dir.), Les vingt premières années du cinéma français, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995, p. 417-432.

- Dulac et Gaudreault 2006 : Nicolas Dulac et André Gaudreault, « La circularité et la répétitivité au coeur de l’attraction : les jouets optiques et l’émergence d’une nouvelle série culturelle », 1895, no 50, 2006, p. 29-54.

- Frizot 1984 : Michel Frizot, Avant le cinématographe, la chronophotographie. Temps, photographie et mouvement autour de E.-J. Marey, catalogue de l’exposition à la chapelle de l’Oratoire, Beaune, Association des amis de Marey, 1984, 179 p.

- Furne et Tournier 1861 :Catalogue de la société Furne fils et H. Tournier, Photographie, Paris, 1861, 46 p.

- Gunthert 1999 : André Gunthert, « La conquête de l’instantané. Archéologie de l’imaginaire photographique en France (1841-1895) », Thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, 1999.

- Littré 1873 : Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, t. I, Paris, Hachette, 1873, 944 p.

- Mannoni 1994 : Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre. Archéologie du cinéma, Paris, Nathan, 1994, 512 p.

- Mannoni 2000 : Laurent Mannoni, « La “sensation de la vie” : débuts de la stéréoscopie cinématographique », dans Paris en 3D : de la stéréoscopie à la réalité virtuelle, 1850-2000, catalogue de l’exposition au musée Carnavalet, Paris/Londres, Paris-Musées / Booth-Clibborn Editions, 2000, p. 137-142.

- Martinez 1999 : Karine Martinez, « Les mots animés. Regard sur les concepts visant à nommer le “film” (1895-1908) », Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1999.

- Mélon 2002 : Marc-Emmanuel Mélon, « Le voyage en train et en images : une expérience photographique de la discontinuité et de la fragmentation », dans François Albera, Marta Braun et André Gaudreault (dir.), Arrêt sur image, fragmentation du temps, Lausanne, Éditions Payot Lausanne, 2002, p. 47-68.

- Moigno 1852 : François Moigno, Cosmos. Revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences, fondée et publiée par M. B. R. de Montfort, rédigée par M. l’abbé Moigno, t. I, 1852, 724 p.

- Pellerin 1997 : Denis Pellerin, Gaudin frères. Pionniers de la photographie. 1839-1872, Chalon-sur-Saône, Société des amis du musée Nicéphore Niépce, 1997, 194 p.

- Quinet 1853 : Alexandre Quinet, « Correspondance. Lettre de M. A. Quinet », La Lumière, no 24, 11 juin 1853, p. 95-96.

- Richard 1994 : Pierre-Marc Richard, « La vie en relief. Les séductions de la stéréoscopie », dans Michel Frizot (dir.), Nouvelle histoire de la photographie, Paris, Bordas, 1994, p. 175-183.

- Timby 2000 : Kim Timby, « Les inventeurs de la photographie en relief : les brevets français, 1852-1922 », dans Paris en 3D : de la stéréoscopie à la réalité virtuelle, 1850-2000, catalogue de l’exposition au musée Carnavalet, Paris/Londres, Paris-Musées / Booth-Clibborn Editions, 2000, p. 159-167.

- Trutat 1899 : Eugène Trutat, La photographie animée, Paris, Gauthier-Villars, 1899, 186 p.

- Turpin 1990 : Gérard Turpin (éd.), Antoine Claudet. Sur les figures photographiques mouvantes (1853-1867), Paris, Anté-ciné, 1990, 15 p.

- Vitoux 1896 : Georges Vitoux, « La photographie animée. Kinétoscope et cinématographe », La Lecture illustrée, t. I, nos 1 à 6, 1896, p. 349-356 et p. 524-531.

List of figures

Figure 1

Vue stéréoscopique (anonyme) de la fontaine Cuvier, Paris (s. d.).

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Épreuve à mouvement de Furne et Tournier, 1860-1861.

Figure 6

Figure 7

10.7202/1025153ar

10.7202/1025153ar