Abstracts

Résumé

Aucune étude, tant étatsunienne que canadienne, ne s’est penchée sur la dynamique des trajectoires de joueurs compulsifs, pathologiques ou excessifs. Cette étude comble cette lacune par l’utilisation de modèles linéaires hiérarchiques qui permettent de traiter simultanément les données dynamiques issues de calendriers rétrospectifs (l’effet des circonstances de vie conventionnelles et déviantes) et les caractéristiques personnelles, impulsivité, sexe, etc., de 100 joueurs excessifs recrutés au sein de ressources thérapeutiques de la grande région de Montréal. On s’intéresse particulièrement aux variations des sommes investies dans les jeux de hasard et d’argent. Une attention particulière est aussi portée aux mois où les joueurs cessent de participer aux jeux de hasard et d’argent et aux facteurs qui favorisent l’abstinence. Les résultats montrent que les circonstances de vie de ces joueurs ont un effet déterminant sur leur endettement et sur leurs épisodes d’abstinence. On constate notamment l’importance des circonstances déviantes (revenus criminels, prêts usuraires et consommation de stupéfiants).

Mots-clés :

- Jeu excessif,

- criminalité,

- circonstances de vie,

- déviance,

- modèles multiniveaux

Abstract

No study, American as well as Canadian, has examined the dynamics of change in compulsive, pathological or excessive gambler trajectories. This seeks to improve knowledge about excessive gamblers by analyzing within and between individual changes in 100 excessive gambler trajectories. Participants were recruited in therapeutic resources surrounding the city of Montreal. Monthly variations of monetary bets are analyzed, with special attention given to episodes of abstinence. The use of hierarchical linear models (HLM) allows to consider simultaneously contextual variables (the effect of conventional and deviant life circumstances), and personal characteristics (impulsiveness, gender, etc). Results show that life circumstances have an impact on the intensity of gambling and episodes of abstinence. More specifically, they highlight the importance of deviant life circumstances (criminal earnings, loan shark, alcohol and drug consumption) to understand major changes in gambling habits.

Keywords:

- Excessive gambling,

- crime,

- life circumstances,

- deviance,

- multilevel models

Resumen

No hay estudios, ni en Canadá ni en Estados Unidos, orientados al análisis de la dinámica de las trayectorias de los jugadores compulsivos, patológicos o excesivos. El presente texto busca llenar dicha laguna mediante la utilización de modelos lineales jerárquicos que permiten tratar de modo simultáneo datos dinámicos derivados de calendarios retrospectivos (el efecto de circunstancias de vida convencionales y desviantes) y características personales (impulsividad, sexo, etcétera) de 100 jugadores excesivos seleccionados de centros terapéuticos de Montreal, con interés particular en las variaciones en las sumas gastadas en juegos de azar y apuestas. Se presta también particular atención a los meses en que los jugadores dejan de participar en juegos y apuestas y a los factores que favorecen dicha abstinencia. Los resultados muestran que la circunstancias de vida de estos jugadores tienen un efecto determinante tanto en los episodios de abstinencia como en el endeudamiento. Importancia particular tienen las circunstancias desviantes (ingresos criminales, préstamos usurarios y consumo de estupefacientes).

Palabras clave:

- Juego excesivo,

- criminalidad,

- circunstancias de vida,

- desviación,

- modelos multiniveles

Article body

Introduction[1]

Les méfaits des jeux de hasard et d’argent ont eu pour effet d’attirer de plus en plus l’attention des pouvoirs publics. L’effervescence à l’égard de cette pratique a donné lieu à bon nombre de recherches sur le sujet. L’une des thématiques maintes fois abordées concerne les coûts sociaux associés à cette industrie, notamment, avec l’augmentation des problèmes de jeux au sein de la population (Ladouceur et al., 1999 ; Shaffer et al., 1999) sans qu’on puisse en saisir toutes les facettes. La psychologie et la psychiatrie se sont particulièrement intéressées à cette question, en cernant les particularités des individus plus vulnérables à cette passion. Dans ces domaines d’études, on cherche essentiellement à distinguer les joueurs problématiques des non problématiques. Ce désir de dichotomisation se distingue dans les efforts voués à l’élaboration et la validation de nombreux outils diagnostics[2]. Ces outils sont élaborés à partir d’observations cliniques, mais sont aussi fortement inspirés de la conceptualisation qui entoure les autres troubles de dépendance, tels que la toxicomanie (Pavalko, 2000). Cette catégorisation des problèmes de jeux est à la base de la problématisation récente entourant le jeu. Les travaux qui en découlent visent principalement à estimer la prévalence, mais renseignent aussi sur l’étiologie de ces problèmes.

Plus spécifiquement, on apprend de ces recherches qu’un engagement excessif aux jeux de hasard et d’argent est fortement corrélé avec le passage à l’acte criminel, à la consommation de stupéfiants, ainsi qu’à bon nombre de caractéristiques sociodémographiques (Welte et al., 2004). En ce qui concerne la criminalité, l’hypothèse la plus répandue veut que les problèmes de jeu prédisent le passage à l’acte, mais aussi l’augmentation de la fréquence de celui-ci. Les sommes retirées des délits auraient pour fonction de soutenir les habitudes de jeux, d’assurer la continuité de cette passion alors que les opportunités de financement légitimes sont épuisées. Autrement dit, la délinquance est perçue comme un moyen de dernier recours qui survient à un stade avancé de la carrière du joueur, à un stade de « désespoir » (Fulcher, 1979 ; Americain Psychiatric Association, 1994 ; Cluster, 1985 ; Taber et al., 1987 ; Rosental, 1989 ; Lesieur et Blume, 1991 ; Blaszczynski, 1994 ; Doley, 2000 ; Wellford, 2001 ; Wegrzycka, 2007). La consommation de stupéfiants serait, quant à elle, associée à une pratique plus intense des jeux de hasard et d’argent, l’effet désinhibiteur occasionné par la consommation de tels produits en serait responsable (Smart et Ferris, 1996 ; Chevalier et Allard, 2001 ; Ladouceur et al., 2001). Le fort lien entre les problèmes de jeux, la criminalité et la consommation de stupéfiants incite certains auteurs à avancer l’idée que ces comportements seraient en fait l’expression d’un facteur antécédent commun, d’un trait de personnalité, mais plus particulièrement de l’impulsivité (Vitaro et al., 2001 ; 2007). En dépit des nombreuses explications disponibles sur la nature de ces liens, celles-ci demeurent pour la plupart spéculatives.

Bien que ces études ciblent bon nombre de facteurs de vulnérabilité, on sait peu de choses sur leur incidence sur les habitudes de jeux. En ce sens, l’interprétation de cette relation est bien souvent spéculative, car celle-ci n’est pas empiriquement appuyée. C’est pourquoi on peut remettre en question les explications soumises à ce sujet. Il faut ici prendre conscience que le portrait des joueurs qui émane de ces recherches est en fait le reflet d’une vision statique. Les problèmes de jeux y sont perçus comme continus et chroniques. En somme, on est joueur ou on ne l’est pas (dépendant un jour, dépendant toujours). Cette vision déterministe laisse ainsi peu de contrôle à l’individu sur sa passion et s’oppose par le fait même aux efforts déployés au fil du temps par certains joueurs pour maîtriser cette même passion. La perspective statique néglige par la même occasion les facteurs liés à l’environnement et au contexte (facteurs situationnels) nécessaires à la compréhension de telles carrières de joueurs. Concernant celles-ci, il existe peu d’études qui leur sont consacrées, on sait donc peu de choses sur le lien qui unit la pratique du jeu et les conduites qui s’y associent.

Comme peu d’études se sont attardées à la dynamique des habitudes de jeux, il devient alors nécessaire de se tourner vers une autre tradition de recherche. À cette fin, les études de trajectoires criminelles sont instructives. Plusieurs auteurs se sont attardés à la fréquence de la commission de crimes, à expliquer les changements de cette fréquence durant la « carrière » criminelle. En plus de démontrer l’instabilité de l’agir délinquant, ces travaux ont aussi mis en évidence de multiples facteurs qui influencent le rythme du passage à l’acte criminel. On y souligne notamment l’importance des événements de vie « ordinaires » dans la fréquence des délits, que ces derniers modulent la délinquance tant dans une perspective à long terme (Sampson et Laub, 1990, 1993 ; Laub et Sampson, 1993, 2003) qu’à court terme (Horney et al., 1995 ; Griffin et Armstrong, 2003). L’étude réalisée par Sampson et Laub (1993) conclut que les trajectoires criminelles sont influencées de manière significative par les liens sociaux qu’entretiennent les adultes avec les institutions sociales qui symbolisent le contrôle social informel, en particulier le travail, le mariage ou le simple fait d’aller à l’école. Les résultats sont sensiblement les mêmes lors d’examens des variations mois par mois de la commission de délits. Qu’il s’agisse d’un échantillon exclusivement de délinquants masculins (Horney et al., 1995) ou féminins (Griffin et Armstrong, 2003), on constate que les fluctuations sur le plan de l’engagement criminel sont fortement associées aux circonstances de la vie « conventionnelles » ; que les épisodes de travail, de consommation plus abondante d’alcool ou de consommation de drogues dures, de même que le fait d’être marié ou de fréquenter une école ont une incidence sur la fréquence des délits commis[3]. L’examen des trajectoires criminelles démontre avec éloquence la pertinence de prendre en considération les circonstances de vie, de tenir compte de la dynamique qui entoure l’engagement criminel dans la compréhension des trajectoires criminelles.

Les travaux sur les périodes de rétablissement et de rechute laissent croire que les problèmes de jeu, sur un plan plus individuel, sont plus transitoires et épisodiques que chroniques et continus (Walker, 1993 ; Viets et Miller, 1997 ; Thygesen et Hodgins, 2003 ; Hoggins et el-Guebaly, 2004 ; Ledgerwood et Petry, 2006 ; Oei et Gordon, 2007). Ainsi, il semble que la carrière des joueurs s’apparente à celle des délinquants endurcis, qu’elle se ponctue de moments forts, transitant entre des périodes de jeu plus intense et des épisodes d’accalmie. Comment expliquer ces hauts et ces bas ? Bien qu’il s’agisse d’une relation complexe, il n’en demeure pas moins qu’il est fort probable que les événements de vie modulent la passion de ces joueurs. Les études sur le jeu ne manquent pas de souligner plusieurs facteurs/circonstances qui s’associent aux problèmes de jeu. Par exemple, des traits de personnalité tels que l’impulsivité et la recherche de sensations fortes (Steel et Blaszczynski, 1998 ; Vitaro et al., 1999), ou encore des facteurs environnementaux ou situationnels, tels que les événements de vie stressants ou encore l’exposition à des circonstances dites à risque (Marlatt et Gordon, 1985 ; Sinha, 2001 ; Lightsey et Hulsey, 2002), sont reconnus comme des facteurs aggravant les problèmes de jeu.

Mis à part leur utilité descriptive, on connaît peu de chose sur leur incidence face à l’apparition ainsi qu’à l’évolution de problèmes de jeu. On se limite bien souvent à statuer sur leur probabilité d’apparition dans une « carrière » qui est bien difficile à circonscrire dans le temps (les études sur les rechutes montrent bien la difficulté de cette tâche). La criminalité commise par les joueurs en est un bon exemple. On rapporte que celle-ci tend à survenir dans une phase de désespoir, lorsque le poids de l’endettement est insoutenable et que les sources de financement licites sont taries. Alors, comment expliquer que de nombreux joueurs même fortement endettés ne commettront pas de crime ? Est-ce une question d’opportunités, de performance effective ou encore une question d’ordre moral ? Dans un tel contexte, il est bien difficile de départager les motivations sous-jacentes au passage à l’acte criminel, il est possible qu’il en existe plus d’une. Un pas en ce sens serait de savoir comment les fonds issus d’actes criminels sont utilisés ou encore quelle importance ces gains ont dans la pratique des jeux de hasard et d’argent.

Pour mieux cerner la complexité de la réalité de ces parcours, on se doit de considérer les détails d’un tel investissement dans les jeux de hasard et d’argent et ce, dans une perspective dynamique. Ainsi, la considération de la temporalité permet de saisir et de mieux comprendre la chronicité entre le jeu et ces facteurs. En nous inspirant du cadre conceptuel entourant les carrières criminelles, nous souhaitons vérifier l’incidence de circonstances de vie conventionnelles (les revenus légitimes, être en couple, suivre une thérapie) et déviantes (les revenus criminels, les dépenses en stupéfiants et les prêts usuraires) sur les sommes dépensées au jeu, mais aussi sur la décision d’interrompre cette activité. Afin de bien cerner la réalité des joueurs rencontrés dans cette étude, nous utilisons des modèles linéaires hiérarchiques.

Données et stratégie d’analyse

Les données utilisées proviennent d’entretiens réalisés auprès de 100 joueurs excessifs recrutés dans différentes ressources thérapeutiques de la région de Montréal sur une période de trois ans (2006-2008). La sélection des participants se base essentiellement sur le pointage obtenu à l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE) élaboré par Ferris et Wynne (2001). Selon Ferris et Wynne, cet outil diagnostique permet d’éviter ou du moins d’atténuer les problèmes de sous-estimation du DSM-IV (Cox et al., 2004) et de surestimation du SOGS (Ladouceur et al., 2004)[4]. Le score moyen des sujets de l’échantillon à l’ICJE est de 17,6 et l’écart-type de 4,9. Avec cet outil, les joueurs sans problème ont un pointage égal ou inférieur à 2, les joueurs à risque modéré un score de 3 à 7, et les joueurs excessifs un pointage de 8 et plus[5]. Le pointage obtenu par les joueurs interrogés dans cette étude varie de 8 à 27 ; ainsi, selon cet outil, les joueurs rencontrés appartiennent exclusivement à la catégorie des joueurs « excessifs ».

L’échantillon était majoritairement masculin (64 %), peu scolarisé (51 % ont un diplôme d’études secondaire ou moins) et âgé de 46 ans en moyenne. Tous ces joueurs étaient en cours de traitement pour leurs problèmes de jeu, des problèmes qui avaient commencé en moyenne 10 ½ ans avant le début de la thérapie en cours[6].

Dans les écrits, il existe plusieurs typologies à propos de cette « carrière de joueurs », qui divise la période de jeu en plusieurs étapes (Cluster, 1985 ; Rosental, 1989 ; Lesieur et Blume, 1991 ; Doley, 2000 ; Wegrzycka, 2007). Pour différentes raisons, il est difficile d’estimer la durée des problèmes de jeu, mais l’étude de Wegrzycka (2007), qui se base sur le témoignage de 20 joueurs pathologiques, arrive à une moyenne de 12,6 ans. Dans ce cas-ci, il est possible que la période fenêtre examinée corresponde à peu près aux trois dernières années des problèmes de jeu, soit aux dernières étapes de cette « carrière », avec les conséquences et les événements les plus pénibles (perte d’emploi, séparation, emprunts illégaux, criminalité, tentative de suicide, etc.). Il s’agit bien entendu d’une limite que l’on se doit de considérer dans l’interprétation des résultats.

Si l’on se base sur l’investissement monétaire pour déterminer l’importance des jeux pratiqués, on constate que la loterie vidéo-poker est le jeu principal chez 92 % des joueurs rencontrés. Par ailleurs, soulignons que la plupart des participants n’avaient joué qu’à un seul jeu durant la période à l’étude (53 %). Bien que plusieurs de ces caractéristiques s’apparentent à celles relevées dans les écrits scientifiques (Custer, 1982 ; Marcil et al., 1993 ; Chevalier et al., 1995, 2001 ; Wellford, 2001 ; Wegrzycka, 2007), cet échantillon n’est pas représentatif de la population des individus aux prises avec de sévères problèmes de jeu pour deux raisons. D’abord, l’état des recherches actuelles permet difficilement de dresser un profil précis de ces personnes. Ensuite, le recours aux ressources utilisées pour le recrutement comporte aussi certaines limitations, par exemple l’hypothèse voulant que les joueurs les plus « criminalisés » se trouvent davantage derrière les barreaux que dans les bureaux des organismes concernés est tout à fait plausible et acceptable. En contrepartie, le choix de tels participants a aussi ses avantages : on se base ici sur le fait que la thérapie amène ces personnes à être davantage réalistes et ouvertes vis-à-vis de leur expérience, qu’elles expliquent leur comportement avec plus d’honnêteté que si elles n’avaient pas entrepris cette thérapie. Bien que nos résultats ne soient pas généralisables, l’échantillon constitué permet toutefois de cerner l’effet de certaines circonstances de la vie sur l’intensité de la pratique de jeux de hasard et d’argent.

Les entretiens réalisés avaient pour but de faire l’examen rétrospectif des 36 mois qui ont précédé l’entrée en thérapie. Il en résulte 3 600 observations distinctes (100 joueurs X 36 mois). De deux heures approximativement, ils ont été réalisés en face-à-face. Le questionnaire utilisé s’inspire de celui qui a été conçu et administré à un échantillon de détenus fédéraux pour dresser le profil de leur situation financière durant les trois années précédant leur incarcération (Tremblay et Morselli, 2000 ; Morselli et Tremblay, 2004, 2006). Ce questionnaire possède un important volet destiné à recueillir des renseignements de manière chronologique sous différentes thématiques, par exemple : les événements de vie, les détails des revenus licites, l’engagement dans les jeux de hasard et d’argent, les stratégies d’emprunts, les passages à l’acte criminel. Cette méthode des calendriers, ou « life history calendar », peut non seulement améliorer la qualité des données rétrospectives, notamment par la synchronisation des événements, mais aussi elle permet de rendre compte de la séquence des événements et des changements susceptibles de survenir (pour davantage de précisions sur la technique des calendriers, voir Freedman et al., 1988). Cette méthode s’est d’ailleurs avérée fiable quant à l’estimation des gains criminels chez un échantillon de délinquants adultes incarcérés (Charest, 2004). L’argent est une préoccupation quotidienne chez le joueur, l’intensité de l’investissement au jeu est modulée par les revenus générés et les pertes encourues. À cette « gestion » s’attachent des conséquences variables, mais aussi des événements de vie qui permettent de croire d’autant plus à la validité des déclarations recueillies.

Les pertes relatives et les épisodes d’abstinence

Pour mesurer les changements dans l’engagement aux jeux de hasard et d’argent nous utilisons deux mesures : les pertes relatives et les épisodes d’abstinence.

Les pertes relatives résultent d’un ratio mensuel entre les pertes enregistrées aux jeux de hasard et d’argent et les revenus légaux. L’utilisation de ce ratio permet de mieux jauger l’impact et les conséquences des diverses circonstances de vie, à savoir si ces dernières perturbent l’engagement mensuel au jeu et, le cas échéant, si elles en augmentent ou en diminuent l’intensité. Ce ratio tient compte dans une certaine mesure du contexte dans lequel les sommes sont perdues, puisque perdre 10 000 $ au jeu est un coup dur à encaisser, mais il l’est encore davantage si le revenu dont on dispose est de 20 000 $ plutôt que de 200 000 $. Nous examinons donc les pertes relatives les mois où les joueurs participent à des jeux de hasard et d’argent. Autrement dit, nos analyses portent sur un sous-échantillon. Nous avons analysé un ensemble de données restreint qui se compose des épisodes de jeux – les mois d’abstinence sont exclus – que nous utilisons pour analyser les variations des pertes relatives[7] (100 participants X 31,8 mois).

On constate que la grande majorité de ces joueurs se sont considérablement endettés durant la période à l’étude (le ratio médian mensuel pertes/revenus était de 53,1 % et le ratio mensuel moyen de 124,3 %). Bien que l’écart entre le ratio médian et moyen soit important, il symbolise d’une certaine façon l’instabilité de l’engagement au jeu. Que le jeu excessif soit ponctué de hauts et de bas est peu étonnant et c’est possiblement le reflet du caractère impulsif, voire compulsif qui s’associe à la dépendance au jeu. C’est pourquoi il est aussi intéressant de s’attarder plus spécifiquement aux épisodes d’abstinence, lorsque le joueur arrête de jouer, et d’en connaître un peu plus sur les éléments qui permettent de prédire qu’un joueur cessera de jouer un mois. Un peu plus de la moitié des joueurs rencontrés (53 %) se sont abstenus au moins un mois durant la période fenêtre et lorsqu’ils ont cessé, l’abstinence a duré en moyenne 8,5 mois. Pour examiner la dynamique des épisodes de désistement temporaire, nous utilisons un ensemble de données (100 participants X 36 mois). L’examen exploratoire des pertes relatives mensuelles et des épisodes d’abstinence permet d’apprécier d’une manière dynamique les mécanismes sous-jacents qui influencent le parcours des joueurs dits excessifs.

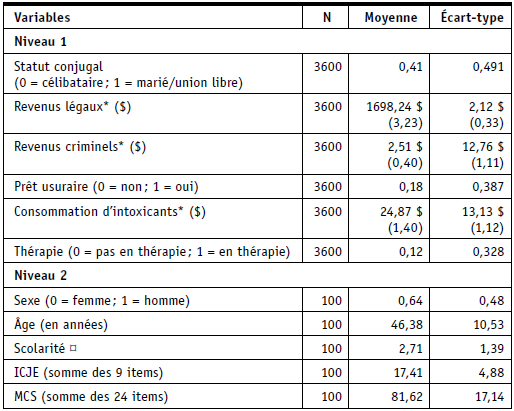

Les circonstances de vie ; les facteurs dynamiques

Les circonstances de vie examinées ont été subdivisées en deux groupes : les circonstances de vie « conventionnelles » et les événements qui marquent la vie déviante (voir tableau 1 pour les statistiques descriptives). Les circonstances qui marquent la vie conventionnelle renvoient au statut conjugal (célibataire ou marié/union libre) et aux revenus légaux (montant mensuel des revenus d’emploi et le cas échéant, des prestations gouvernementales)[8]. En ce qui concerne le statut conjugal, une partie importante des joueurs (46 %) sont demeurés célibataires durant l’ensemble de la période fenêtre. Lorsqu’en couple (marié ou en union libre) au moins un mois, les joueurs le sont demeurés en moyenne 27,1 mois. La plupart des joueurs rencontrés (86,7 %) ont occupé un emploi durant la période fenêtre et ils ont travaillé en moyenne 29,8 mois. Nous avons également demandé aux joueurs de détailler leurs revenus légaux sur une base mensuelle lors de la période de 36 mois (moyenne géométrique 2 557 $ et médiane 1 800 $). Nous avons aussi jugé pertinent de mesurer l’effet des thérapies qui ont été entreprises durant la période (en cours de thérapie ou non). Majoritairement (67,3 %), les joueurs ont passé du temps en thérapie, en moyenne 4,5 mois.

Tableau 1

Statistiques descriptives des variables du niveau 1 et du niveau 2 (VI)

* Variable en logarithme convertie dans son unité initiale afin de faciliter son interprétation.

¤ (1 = secondaire non complété ; 2 = secondaire complété ; 3 = diplôme d’études professionnelles (DEP) ; 4 = diplôme collégial (Cégep) ; 5 = diplôme universitaire)

Pour jauger l’intensité de la vie déviante, nous utilisons trois mesures : les revenus criminels (la somme des montants mensuels retirés de diverses activités criminelles)[9], les emprunts auprès de prêteurs usuraires (de type shylock) et la somme des dépenses mensuelles englouties dans la consommation d’alcool et de stupéfiants[10]. Au cours de la période fenêtre, 35 % des joueurs ont admis avoir commis des délits en lien direct avec les jeux de hasard et d’argent ; des crimes dont les recettes ont servi à jouer ou à éponger les pertes encaissées en jouant. Cette proportion de joueurs ayant commis des délits s’apparente à celle retrouvée dans les écrits scientifiques (Doley, 2000). De plus, ajoutons que les joueurs qui ont passé à l’acte ont commis des crimes lucratifs sur une période de 12,6 mois en moyenne. Les revenus mensuels obtenus par cette voie sont considérables (moyenne géométrique de 5 197 $ et médiane de 2 500 $ lorsque des crimes ont été commis dans le mois). On s’est intéressé également aux emprunts contractés auprès des prêteurs usuraires, et plus précisément aux mois pendant lesquels le joueur est sous l’emprise d’un tel emprunt. Près de 38 % des joueurs ont emprunté de l’argent à un prêteur usuraire durant la période et ont été sous cette emprise pendant une période moyenne de 16,8 mois. Le lien entre la pratique des jeux de hasard et d’argent et l’abus de stupéfiants soulevé dans de nombreuses études (Smart et Ferris, 1996 ; Chevalier et Allard, 2001 ; Ladouceur et al., 2001 ; Vitaro et al., 2001) mérite que l’on s’y attarde dans le cadre de la présente étude. C’est pourquoi nous considérons le montant mensuel voué à la consommation de stupéfiants qui s’élève en moyenne à 244 $ (médiane 50 $).

Les caractéristiques personnelles des joueurs ; les facteurs statiques

Afin de bien cerner l’effet des circonstances de vie à la fois sur les pertes relatives et sur les épisodes d’abstinence, nous contrôlons pour l’effet potentiel d’autres facteurs associés aux problèmes de jeu par les recherches antérieures, soit le sexe, l’âge et le niveau de scolarité. Les travaux sur le jeu pathologique indiquent que les hommes sont plus nombreux que les femmes chez les joueurs les plus sévèrement atteints (Custer, 1982 ; Marcil et al., 1993 ; Chevalier et al., 2001 ; Wellford, 2001 ; Wegrzycka, 2007)[11], que ces joueurs sont plus âgés que les moins sévèrement atteints (ils sont surreprésentés dans les tranches d’âge supérieures à 30 ans) (Marcil et al., 1993 ; Chevalier et al., 2001 ; Wegrzycka, 2007) et moins scolarisés (Chevalier et al., 1995 ; 2001 ; Wegrzycka, 2007). Pour jauger la propension à s’engager dans les jeux de hasard et d’argent, en plus de l’Indice canadien du jeu excessif, nous avons ajouté l’échelle du manque de contrôle de soi basée sur la théorie de Gottfredson et Hirschi (1990) et mise au point par Grasmick et al. (1993) (pour plus de détails sur l’échelle utilisée, voir Ouellet et Tremblay, 2008). Ce trait n’est pas spécifique à la délinquance, mais est également observé dans une variété de comportements égocentriques, ou imprudents, ou socialement « déréglés », ou « dérégulés »[12], dont la participation problématique aux jeux de hasard.

La stratégie d’analyse

Il est pertinent de distinguer l’effet respectif des caractéristiques dynamiques et statiques des sujets de l’étude. Le premier niveau (niveau 1) regroupe les facteurs dynamiques ; ces facteurs proviennent des calendriers et peuvent varier sur une base mensuelle pour chaque joueur interrogé. Ces mesures comprennent les circonstances de vie conventionnelles et les événements qui marquent la vie déviante. Le deuxième niveau (niveau 2) se compose des caractéristiques des joueurs qui ne changent pas durant la période fenêtre (caractéristiques fixes ou statiques). Elles correspondent au sexe, à l’âge, au niveau de scolarité (le niveau de scolarité lorsque l’école a été arrêtée définitivement), au pointage à l’échelle de l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE) et au pointage à l’échelle du manque de contrôle de soi (MCS). L’utilisation de modèles linéaires hiérarchiques permet l’examen de la relation entre les caractéristiques des joueurs (premier niveau d’analyse) et les circonstances de vie (deuxième niveau d’analyse) sur les variations mensuelles des conduites de jeux. Van Der Leeden (1998) explique qu’une des plus intéressantes généralisations des modèles multiniveaux réside dans son application sur des données à mesures répétées. Lorsque les données sont hiérarchiquement structurées, il a été démontré que l’application de modèles multiniveaux est supérieure aux modèles plus « traditionnels » à un seul niveau (Goldstein, 1987 ; Byrk et Raudenbush, 1992 ; Van Der Leeden, 1998 ; Wooldrege et al., 2001). Cette méthode permet de manipuler avec flexibilité ce type de données, tout en évitant de violer le postulat d’indépendance des termes d’erreur[13].

Il n’y a pas qu’un seul type de modèle multiniveaux ; les analyses multinivéales renvoient à une classe de méthodes analytiques qui se base sur des modèles de régression linéaire hiérarchique. Pour jauger l’intensité de l’engagement dans les jeux de hasard et d’argent, deux modèles sont utilisés ; ceux-ci sont déterminés par la nature des variables dépendantes. Un modèle linéaire hiérarchique (MLH) est utilisé pour explorer les déterminants du ratio entre les pertes cumulées au jeu et les revenus enregistrés (les pertes relatives). Le MLH, une variante d’un modèle de régression multiple pour données emboîtées ou hiérarchisées (Horney et al., 1995), en plus d’assurer l’indépendance des termes d’erreur, nous renseigne sur la part de variance expliquée par chacun des niveaux d’analyse. Dans la deuxième analyse, nous nous intéressons aux épisodes d’abstinence. Comme l’abstinence est mesurée de manière binaire (0 = non, 1 = oui) et que les termes d’erreur d’une variable binaire ne suivent pas une distribution normale, nous utilisons un modèle linéaire hiérarchique généralisé (MLHG). Le MLHG est une variante d’un modèle de régression logistique pour données emboîtées qui vise à prédire ou à statuer sur les chances qu’un événement se produise versus qu’il ne se produise pas, compte tenu des variables indépendantes sélectionnées[14]. D’ailleurs, Byrk et Raudenbush (1992) soulignent que ce type de modèle procure une approche intégrée pour étudier la structure et les prédicteurs des épisodes de vie chez les individus. Toutefois, à défaut des modèles linéaires hiérarchiques, l’utilisation des modèles linéaires hiérarchiques généralisés ne renseigne pas sur la variance expliquée de chacun des niveaux, l’hétéroscédasticité des termes d’erreur au premier niveau en est la cause.

Bien que deux types de modèle multiniveaux soient utilisés, la structure de ceux-ci ainsi que les variables explicatives demeurent les mêmes. En accord avec notre question de recherche et afin de faciliter l’interprétation de la constante, nous avons choisi de centrer certaines variables à l’aide de la méthode de standardisation du « grand mean centering » ; cette opération a été effectuée lorsque la valeur 0 n’est pas possible (l’âge, le niveau de scolarisation et les pointages respectifs aux deux échelles). En raison des interactions possibles entre les caractéristiques des joueurs et les circonstances de vie, il est préférable de présumer que la pente et la constante varient entre les individus (Hox, 2002 ; Luke, 2004). L’approche d’estimation privilégiée est celle du « Restricted Maximum Likelihood » ; nous avons choisi cette méthode pour estimer notre modèle, car elle convient davantage au modèle plus simple (Hox, 2002 ; Raudenbush et Bryk, 2002 ; Luke, 2004 ; Gelman et Hill, 2007)[15]. Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel HLM, version 6.06.

Résultats

Les pertes relatives

Conformément aux écrits scientifiques sur la dépendance aux jeux de hasard et d’argent, on pourrait s’attendre à ce que les joueurs plus âgés, de sexe masculin et peu scolarisés affichent un ratio pertes/revenus plus élevé. De même, il est aussi possible d’anticiper que les joueurs en couple et qui possèdent un travail bien rémunéré aient un meilleur contrôle sur leurs habitudes de jeu, se traduisant ainsi par des pertes relatives moins élevées. Ces deux aspects de la vie conventionnelle exerceraient une certaine forme de contrôle sur ces joueurs. En contrepartie, la prédiction des effets associés aux événements de la vie déviante est plus ambiguë puisque les deux directions causales sont envisageables. Par exemple, les sommes retirées par les joueurs servent-elles à soutenir des habitudes de jeux plus intenses, à éponger les pertes encaissées ou à tout simplement permettre de maintenir la cadence ? La plupart des auteurs s’entendent sur le fait que le passage à l’acte criminel chez les joueurs survient généralement dans une phase de désespoir (Fulcher, 1979 ; Taber et al., 1987 ; Blaszczynski, 1994 ; Wellford, 2001 ; Wegrzycka, 2007). De cette forme de criminalité essentiellement « expressive » on ne peut qu’entrevoir des gains triviaux, puisque les auteurs de ces délits réagissent sous l’impulsion de circonstances particulières et non pas en raison de la rentabilité des opportunités qui se présentent à eux. Dans cette perspective, la criminalité n’aurait donc aucun effet sur les habitudes de jeux.

Cette réflexion est aussi valable pour les prêts usuraires qui sont contractés par les joueurs. S’agit-il d’un type de financement utilisé pour rembourser ses créanciers ou plutôt une manière de financer sa dépendance aux jeux lorsque les autres options d’emprunts légitimes sont épuisées ? Le premier scénario se traduirait par une diminution du ratio des pertes relatives alors que le second serait plutôt associé à une stabilisation ou encore à une augmentation de la cadence.

Finalement, l’argent dépensé pour consommer des stupéfiants peut aussi être vu d’une manière bidirectionnelle. Ces produits pourraient d’une certaine façon exacerber les problèmes de jeu en affaiblissant les dernières barrières d’inhibition, par exemple plus un joueur serait intoxiqué plus il serait facile pour lui de dépenser l’argent de son prochain loyer ou encore l’argent accumulé pour les études de ses enfants. À l’opposé, l’idée voulant que l’on ne puisse entretenir simultanément deux vices ou deux passions est tout aussi admissible. D’ailleurs, dans les instances thérapeutiques, on fait référence au concept de transfert de dépendances pour expliquer un tel phénomène.

Le modèle « inconditionnel » du tableau 2 nous renseigne sur la répartition de la variance aux deux niveaux d’analyse (la variance attribuable aux événements de vie ou niveau 1 et la variance attribuable aux caractéristiques des sujets ou niveau 2). Le coefficient de corrélation intraclasse (pour plus de détails, voir Luke, 2004) indique que 38 % des variations des pertes relatives s’expliquent par les caractéristiques des individus et 62 % par leurs circonstances de vie. La force du coefficient de corrélation intraclasse justifie la pertinence de cette étude. Elle justifie aussi de recourir à une analyse multiniveaux : d’un côté, il importe de tenir constantes les caractéristiques fixes, ou les « attributs », des joueurs pour identifier l’effet des circonstances de vie ; de l’autre, il est également important de montrer que ces attributs peuvent influencer l’effet de ces circonstances. Il est possible, par exemple, que les joueurs plus âgés ne réagissent pas de la même façon aux mêmes épreuves ou aux mêmes circonstances de la vie que les joueurs plus jeunes. Un joueur rencontré faisait remarquer que le moment de sa vie où il avait dilapidé la totalité de ses fonds de retraite était en lui-même une circonstance aggravante parce que les opportunités de se renflouer étaient particulièrement limitées.

Le modèle 1 du tableau 2 examine l’effet des caractéristiques démographiques des joueurs sur leurs pertes mensuelles au jeu pendant une période de 36 mois[16]. En tenant constant l’ensemble de ces caractéristiques (sexe, âge, scolarité, ICJE et MCS), seul le sexe des joueurs discrimine l’ampleur de leurs pertes relatives, les hommes ayant des pertes plus importantes. Mais lorsqu’on incorpore dans l’analyse (modèle 2) l’état de leurs relations conjugales et les fluctuations mensuelles de leurs revenus, cet effet disparaît. On sait que les joueurs possèdent un revenu plus important que les joueuses de l’échantillon, alors une fois le revenu contrôlé, l’effet du sexe n’aurait plus d’importance. L’entrée de ces deux indicateurs dynamiques permet également de constater que les mois où les joueurs bénéficient d’un revenu plus important, ils arrivent davantage à contrôler leur vice. Autrement dit, leurs pertes relatives diminuent lorsque leurs revenus augmentent et vice versa. Autre résultat intéressant : lorsque l’on inclut seulement le statut conjugal dans un modèle, on constate que les pertes relatives des joueurs étaient plus élevées durant les mois où ils étaient en couple, suggérant soit qu’ils siphonnaient l’argent de leur partenaire, soit qu’ils comptaient sur leur partenaire pour les dépanner lorsqu’ils étaient à sec. En tenant compte de l’état de leurs finances ou de leurs revenus mensuels, cet effet de « bouée de sauvetage », qui était modeste au départ, disparaît.

Tableau 2

Modèle linéaire hiérarchique (MLH) du ratio entre les pertes cumulées au jeu et les revenus enregistrés (les pertes relatives)

Dans le modèle 2, c’est le revenu légitime qui émerge comme la cause prédominante des pertes mensuelles des joueurs (B = -2,3 ; p ≤ 0,001). Lorsque le revenu mensuel augmente, les joueurs dépensent relativement moins au jeu (leur ratio pertes/revenus diminue), et les mois où il diminue, les sommes consacrées sont relativement plus élevées (par un facteur de 2,3 pour chaque valeur additionnelle du logarithme de leur revenu). Pour illustrer ceci, si un joueur qui possède un revenu mensuel de 1 800 $ et dépense en moyenne 900 $ par mois au jeu (ratio pertes/revenus de 50 %), lorsque son revenu mensuel se bonifie de 1 000 $, ses pertes relatives sont majorées de 7 % ; il dépense alors 42 % de son revenu au jeu, soit l’équivalent de 1 176 $[18]. Autrement dit, que les joueurs soient fortunés ou non, les sommes englouties au jeu n’évoluent pas en parallèle avec les revenus. Ce résultat est intéressant, car on pourrait s’attendre à ce que la cadence des habitudes de jeu soit dictée par les revenus dont le joueur dispose. Or, il n’en est rien. Comment expliquer cela ? On peut supposer que les mois où les revenus augmentent, les joueurs passent plus de temps au travail et disposent de moins de temps pour jouer. À l’inverse, lorsqu’ils diminuent, il est aussi possible que ces joueurs travaillent moins ou encore qu’ils aient perdu leur emploi, et donc disposent de plus de temps pour jouer.

Le modèle 3 intègre dans l’analyse l’impact des comportements déviants des joueurs (les dépenses mensuelles associées à leur consommation d’alcool ou de drogues illicites, les mois où ils ont recours à des prêts usuraires et les revenus mensuels qu’ils retirent de leurs délits lorsqu’ils en commettent). Seule une petite proportion de joueurs (35 %) envisage la criminalité comme une solution à leur endettement par le jeu. Il semble ainsi que cette solution présuppose un accès préalable aux opportunités criminelles et que cet accès ne va pas de soi. Seuls les revenus criminels mensuels ont un effet significatif (B =,53 ; p ≤ 0,001) et ils font ainsi disparaître les effets présumés ou apparents des prêts usuraires et de la consommation d’alcool et de drogues sur l’endettement parmi les joueurs compulsifs. On pourrait faire valoir que les joueurs plus délinquants sont également plus enclins à consommer, et plus enclins à recourir à des prêts risqués, et, inversement, que les joueurs qui n’ont pas de penchant délinquant seront moins enclins à recourir à des prêts gérés par le milieu criminel. Les revenus criminels ne permettent pas seulement de maintenir la cadence des habitudes de jeu, ils incitent plutôt au surinvestissement : plus les revenus illicites mensuels sont importants, plus les pertes relatives au jeu sont élevées (par un facteur de 1,90 pour chaque valeur additionnelle du logarithme de leur revenu). Ce résultat confirme la thèse selon laquelle les délinquants sont enclins à consacrer leurs gains à la vie festive (Cusson, 2005). Plus on gagne d’argent légitimement, plus on exerce un contrôle sur ses dépenses au jeu ; en contrepartie, plus on dispose d’argent acquis de manière illicite, plus on a tendance à le flamber. Ces deux effets ont à peu près le même poids.

Le modèle 4 intègre dans l’analyse les mois durant lesquels les joueurs étaient « en thérapie ». À la lumière des événements ordinaires et déviants, il est intéressant d’observer l’effet des thérapies entreprises sur une base volontaire. L’inclusion des thérapies aux modélisations précédentes n’influence aucunement la signifiance et la force relative des revenus légitimes et illégaux. Ceci montre en quelque sorte la robustesse de ces indicateurs sur les pertes relatives. Bien que son entrée ne perturbe en rien l’ordre des choses, le fait d’être en thérapie pendant un mois diminue significativement l’intensité des habitudes de jeu (B = -0, 527 ; p ≤ 0,001). Avouons-le, l’absence d’un effet aurait été plutôt surprenante, ce qui est intéressant ici est donc la mesure de cet impact. Or, indépendamment des contingences associées au type de thérapie (la fréquence et l’approche privilégiée), suivre une thérapie diminue de plus de la moitié (52,7 %) le ratio des pertes essuyées aux jeux. Ce résultat concorde avec ceux obtenus par de nombreuses études, démontrant l’efficacité des efforts thérapeutiques (plusieurs études notent une diminution du jeu à la suite d’un tel traitement : Russo et al., 1984 ; Taber et al., 1987 ; Lessieur et Blume, 1991). Étant donné le poids des thérapies sur les habitudes de jeu, il est légitime de se demander si le fait d’entreprendre une thérapie permet également de prédire l’abstinence totale.

L’abstinence au jeu

On sait déjà que chez les joueurs problématiques, l’intensité des habitudes de jeux de hasard et d’argent ne suit pas une trajectoire stable et que certains événements pourraient perturber la cadence de cette pratique. D’ailleurs, les analyses précédentes en sont une preuve convaincante, elles permettent par la même occasion d’approfondir certains aspects de ces parcours, dont les facteurs qui favorisent l’abstinence au jeu. Les résultats du tableau 3 présentent un repère intéressant en ce sens.

Tableau 3

Modèle linéaire hiérarchique généralisé (MLHG) sur les épisodes d’abstinence : coefficients logistique (γ) et Odds Ratio

Une séquence similaire aux modélisations précédentes est ici utilisée, ceci veut donc dire que le modèle 1 du tableau 2 marque aussi l’entrée des caractéristiques des joueurs (sexe, âge, scolarité, ICJE et MCS). En maintenant ces caractéristiques, on remarque un effet significatif venant du niveau de scolarisation qui se maintient (Odds Ratio = 1,35 ; p ≤ 0,01). Ajoutons que cet effet s’intensifie au fil des modélisations (de Odds Ratio = 1,35 à Odds Ratio = 1,62 au modèle 4). Ainsi, plus un joueur est scolarisé, plus il aura de chances de s’abstenir de jouer durant la période de 36 mois ; à chaque fois que la scolarisation augmente d’un niveau, les chances de s’abstenir durant la période augmentent de 1,62 fois. Ceci veut dire qu’un joueur ayant fréquenté l’université aura 6,5 fois plus de chances d’interrompre la pratique des jeux de hasard et d’argent qu’un joueur n’ayant pas terminé son secondaire. On peut supposer que les joueurs plus éduqués arrivent davantage à réaliser l’irrationalité des conduites de jeux, ou tout simplement qu’ils possèdent davantage de ressources pour s’en sortir.

On constate que les relations conjugales et la disponibilité de revenus légitimes (modèle 2) influencent aussi l’abstinence au jeu. Lorsque l’on tient constantes les caractéristiques des joueurs et les revenus légitimes dont ils disposent, être en couple ne favorise pas l’interruption du jeu ; bien au contraire (Odds Ratio = 0,687 ; p ≤ 0,05). Durant les mois où ils sont célibataires, les joueurs (ou joueuses) ont 1,46 fois plus de chances de s’abstenir que les mois où ils sont en couple. Ceci vient appuyer l’argument de « bouée de sauvetage » avancé précédemment ; la sécurité financière assurée par le partenaire permettrait d’accentuer la cadence des habitudes de jeu (tout en retardant la prise de conscience vis-à-vis de ses problèmes). Les revenus légitimes permettent aussi de prédire l’abstinence (Odds Ratio = 0,242 ; p ≤ 0,01) : plus ces revenus mensuels sont importants, moins les joueurs optent pour l’abstinence (par un facteur de 3,06 pour chaque valeur additionnelle du logarithme de leur revenu). Ce résultat est compatible avec nos analyses antérieures qui montraient que les mois où ils étaient mieux nantis, les joueurs exerçaient un meilleur contrôle sur leurs pertes relatives. Les pressions vers l’abstinence se feront moins insistantes dans un tel contexte. Moins on possède de revenu plus on s’endette et, en même temps, plus il est probable que l’on s’abstienne. Les épisodes d’abstinence seraient dans une large mesure « involontaires ».

Le troisième modèle marque l’intégration des événements de la vie déviante. Bien que l’argent investi dans la consommation de stupéfiants et que les emprunts usuraires n’aient pas eu d’effet spécifique sur les pertes relatives des joueurs et sur leurs habitudes de jeu, ils contribuent significativement à expliquer les épisodes d’abstinence. Plus un joueur dépense d’argent en stupéfiants par mois et moins il est probable qu’il cesse de jouer aux jeux de hasard et d’argent durant ce mois (Odds Ratio = 0,308 ; p ≤ 0,01 ; à chaque valeur additionnelle du logarithme des dépenses en intoxiquant les probabilités de ne pas s’abstenir augmentent de 3,25 fois). Ce résultat corrobore d’une certaine manière l’argument voulant que le jeu problématique et la consommation de stupéfiants soient en fait des activités complémentaires (French et al., 2008) ou la thèse selon laquelle la consommation d’alcool ou de substances psychoactives favorise la surenchère des mises jouées (Chesher et Greeley, 1989). Les prêts usuraires exercent le même effet de maintien des habitudes de jeu : les mois où les joueurs remboursent un tel prêt viennent en quelque sorte miner les chances que le jeu s’interrompe (Odds Ratio = 0,363 ; p ≤ 0,01). Autrement dit, un joueur qui rembourse un prêt illicite aura 2,76 fois moins de chances de s’abstenir pendant ce mois. Le financement offert par un prêteur permet d’assurer la continuité du « vice » une fois les sources de financement licites taries. Finalement, on ne s’étonnera pas de constater que les revenus criminels influencent l’abstinence (Odds Ratio = 0,402 ; p ≤ 0,01). Plus le revenu criminel mensuel d’un joueur est important, moins il est probable qu’il connaisse un épisode d’abstinence durant ce mois (à chaque valeur additionnelle du logarithme de son revenu, les probabilités d’abstinence diminuent par un facteur de 2,49).

L’analyse des pertes encaissées a montré l’importance des efforts thérapeutiques : être en thérapie diminue substantiellement l’intensité des habitudes de jeux. À la lumière de ce résultat, on peut se demander dans quelle mesure de tels efforts influencent une rémission totale. Or, comme le montre le modèle 4 du tableau 2, les mois passés en thérapie ont un effet important sur les épisodes d’abstinence (p ≤ 0,01) puisqu’un joueur en thérapie a 9,71 fois plus de chances d’arrêter de jouer. On constate également que l’incorporation des thérapies aux modélisations de l’abstinence absorbe les effets initialement découverts par rapport aux relations conjugales et aux revenus légitimes (modèles 2). Une analyse complémentaire montre que les joueurs qui sont plus enclins à « entrer en thérapie » sont les joueurs qui connaissent une baisse de leurs revenus légitimes (Odds Ratio = 0,357 ; p ≤ 0,05), qui sont (ou sont devenus) célibataires (Odds Ratio = 0,663 ; p ≤ 0,05) et qui traversent des phases soutenues de prise de stupéfiants (Odds Ratio = 0,435 ; p ≤ 0,01). Ce serait donc le poids de l’endettement qui mènerait les joueurs en thérapie. Autre fait digne de mention, il semble que l’enclenchement du processus thérapeutique soit davantage dicté par les circonstances de vie des joueurs que par leurs caractéristiques individuelles (sexe, âge, impulsivité, etc.).

Discussion

La présente étude a examiné le lien entre les circonstances de vie conventionnelles et déviantes, et les habitudes de jeu d’un échantillon de joueurs compulsifs. Comme pour les trajectoires délinquantes (Sampson et Laub, 1990, 1993 ; Laub et Sampson, 1993, 2003 ; Horney et al., 1995 ; Griffin et Armstrong, 2003), les circonstances de vie de ces joueurs ont un effet déterminant sur leur endettement et sur leurs épisodes d’abstinence. Le jeu excessif étant la résultante d’un penchant, d’incitatifs et de contraintes, il est peu étonnant que des éléments ou encore des situations viennent en moduler l’intensité.

En dépit du caractère exploratoire et de la courte période sur laquelle repose cet examen rétrospectif, le portrait des joueurs excessifs montré ici est bien différent de celui des études transversales conventionnelles. Uggen et Thompson (2003) expliquent cette différence par les aptitudes respectives des deux types d’études ; les études transversales ou interindividus identifient les corrélats (il s’en détache un portrait statique) tandis les études intra-individu pointent plutôt vers la synchronisation entre les circonstances de vie et les comportements étudiés (un portrait dynamique). La combinaison de ces deux approches révèle que par mois les joueurs dépensent relativement moins au jeu lorsqu’ils possèdent un bon revenu et lorsqu’ils sont suivis en thérapie, alors qu’ils sont plus à risque de jouer si leurs revenus illégaux sont importants. La décision d’arrêter de jouer est influée quant à elle par le niveau de scolarisation, le fait d’être en couple, les revenus licites et illicites, la consommation de stupéfiants, la période de remboursement d’un prêt illégal et finalement, par le fait de suivre une thérapie.

De tels résultats sont susceptibles d’avoir une influence sur les pratiques, dans la mesure où ils peuvent soutenir l’élaboration de politiques d’intervention par la mise en évidence de facteurs qui permettent d’anticiper les changements dans la pratique de jeux de hasard et d’argent. Par exemple, des interventions qui favoriseraient le retour aux études, la cessation de relations d’affaires avec des prêteurs usuraires et les cures de désintoxication devraient être indirectement bénéfiques. De plus, les thérapies qui associent le couple dans la démarche devraient être préférables à celles où seul le joueur à problème est présent. Notre diagnostic est bien entendu provisoire et assujetti aux réserves d’usages. Il l’est d’autant plus qu’il s’agit d’un échantillon de joueurs en thérapie qui se compose d’individus possiblement plus adaptés, « récupérables » et qui bénéficient de ressources et d’une « volonté » de s’en sortir.

L’hypothèse mise à l’épreuve et sa démonstration incitent à revoir certaines conceptions qui entourent l’étude des problèmes de jeux. Tout d’abord, sur la base d’observations cliniques, des auteurs ont érigé des modèles théoriques qui résument la carrière du joueur pathologique en un passage obligé à travers différentes phases (Cluster, 1985 ; Rosental, 1989 ; Lesieur et Blume, 1991 ; Doley, 2000 ; Wegrzycka, 2007). Généralement, celle-ci s’amorce par une période de gains, ce à quoi succède une progression constante des habitudes de jeux, de la fréquence, mais aussi des sommes consacrées. À cet égard, la progression serait accélérée par le caractère impulsif des joueurs et par la consommation d’alcool et de drogues (Browne, 1989). De cette augmentation constante résulte une période de désespoir, qui naît du poids cumulatif de l’endettement et de l’épuisement du financement légitime. C’est à ce stade qu’apparaissent les conséquences les plus lourdes pour le joueur : perte d’emploi, emprunt illégal, criminalité, tentative de suicide, etc. La dernière étape est que le joueur prend conscience de l’irrationalité de sa passion et prend en charge les démarches pour s’en sortir.

Bien que logique et admissible, cette vision des problèmes de jeux s’adapte peu à nos résultats. La période fenêtre examinée n’a pas la prétention de refléter l’ensemble de la carrière de jeu des individus rencontrés (trois ans sur une carrière qui s’étale en moyenne sur 10 ½ ans). Il s’agit, rappelons-le, des 36 mois qui ont précédé l’entrée en thérapie et si on fait référence au cycle précédemment décrit, la période examinée correspondrait possiblement aux stades les plus intenses et plus tragiques de la pratique des jeux de hasard et d’argent. Évidemment, nos résultats sont provisoires et assujettis aux réserves d’usages. Néanmoins, rien n’indique que les habitudes de jeux croissent de manière constante, qu’elles suivent une trajectoire croissante au fil du temps. Nos analyses ont plutôt montré que sur une base mensuelle les sommes dépensées au jeu étaient modulées par diverses circonstances. Ajoutons que les nombreuses périodes d’abstinence suivies de rechutes fréquemment observées chez les joueurs rencontrés, mais aussi dans bon nombre d’études (Ledgerwood et Petry, 2006 ; Oei et Gordon, 2007), infirment l’idée d’une évolution croissante. Il semble plutôt que les habitudes de jeux sont instables, l’instabilité de l’engagement au jeu s’apparenterait à celle maintes fois validée quant à la commission de délits dans le temps (Matza, 1964 ; Glaser, 1969 ; Horney, 1995 ; Laub et Sampson, 2003).

Bien qu’il reste difficile de démêler ce lien ou encore d’établir la chaîne causale (ce n’est pas le but ici), on constate que plusieurs joueurs ne commettent pas de crimes puisqu’un peu plus du tiers, soit 35 % des joueurs, sont passés à l’acte durant la période fenêtre et cette proportion s’élève à 43 % lorsque l’on considère l’intégralité de leur « carrière ». Donc certains joueurs, même fortement endettés, ne commettent pas de crime. Autrement dit, l’idée avancée selon laquelle la criminalité s’inscrit dans un stade de « désespoir », comme moyen de dernier recours qui sert à pallier l’épuisement des sources de financement licites (Fulcher, 1979 ; Americain Psychiatric Association, 1994 ; Cluster, 1985 ; Taber et al., 1987 ; Rosental, 1989 ; Lesieur et Blume, 1991 ; Blaszczynski, 1994 ; Doley, 2000 ; Wellford, 2001 ; Wegrzycka, 2007), ne semble pas rejoindre la réalité des joueurs rencontrés. De fait, le passage à l’acte criminel serait davantage une question d’opportunité. Ces résultats s’accordent avec ce que Rozon (1987) a constaté dans ses recherches qualitatives. Rozon insiste sur le fait que la commission d’actes criminels n’est pas uniquement une solution de dernier recours, celle-ci serait davantage opportuniste, elle serait dépendante des opportunités trouvées dans l’entourage des joueurs. En somme, l’examen en détail des revenus criminels laisse plutôt croire que les joueurs qui optent pour la délinquance le font parce que la délinquance est un terrain d’activité qu’ils connaissent et qu’ils pratiquent bien. D’ailleurs, de nombreux joueurs ont justifié leur non-délinquance par l’ignorance d’un savoir-faire criminel (l’absence d’opportunité criminelle) ou encore par simple conscience morale (comme disait un joueur rencontré : « J’ai peut-être bien des défauts, mais je ne suis pas un criminel »).

L’existence d’une carrière typique ou d’un profil de développement unique ne peut pas être soutenue ici. Il semble plutôt y en avoir plus d’un. D’abord, est-ce que les conséquences d’une pratique excessive des jeux de hasard sont les mêmes pour tous les joueurs ? Il est fort possible que non. Ici on ne veut pas sous-estimer les douleurs psychologiques induites par le jeu, mais concrètement il est défendable de croire que les circonstances de vie vont moduler les contrecoups de cette passion. Pour illustrer ceci, nos analyses ont montré que les joueurs les mieux nantis étaient pratiquement capables d’assumer leur vice. Le fardeau financier de leur passion étant moins lourd à supporter, on peut s’attendre à une plus longue « carrière » de jeu ; on pourrait également s’attendre à ce que ces joueurs soient moins enclins à se présenter en thérapie, mais aussi moins tentés par les sources de financement illégales. Puis, comme ce ne sont pas tous les joueurs qui commettent des crimes, il serait aussi intéressant de se tourner vers les éléments qui pourraient discriminer les joueurs qui vont recourir à de tels moyens. En somme, le jeu pathologique, comme plusieurs autres conduites addictives, résulterait de la combinaison de différents facteurs de risque et de vulnérabilité, d’où l’intérêt d’élaborer des typologies de carrières de joueurs. Il existe donc un intérêt certain à analyser la trajectoire de développement (pathways analysis) d’individus aux prises avec de sérieux problèmes de jeux, de décrire l’évolution des comportements de ces joueurs afin d’en dégager les différents profils des joueurs.

Appendices

Notes

-

[1]

L’auteur voudrait remercier Pierre Tremblay, Chloé Leclerc et Martin Bouchard pour les précieux commentaires émis sur les versions préliminaires de cet article. Cette recherche a été rendue possible grâce à une subvention du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) dans le cadre d’une action concertée sur la criminalité et les jeux de hasard et d’argent. Merci !

-

[2]

Les outils les plus couramment utilisés en recherche pour diagnostiquer le jeu pathologique sont le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e édition) (DSM-IV), le South Oaks Gambling Screen (SOGS) et le Canadian Problem Gambling Index (CPGI) ou sa version française, l’Indice canadien des problèmes de jeux (ICPJ).

-

[3]

La seule différence notable entre les deux études rapportées est que chez les femmes incarcérées le fait de vivre avec un enfant influence la fréquence des délits, ce qui n’est pas le cas dans l’étude de Horney et al. 1995.

-

[4]

Shaffer et Hall (2001) ont analysé cinq études comparant à la fois les évaluations résultant du SOGS et du DSM. Ils arrivent à la conclusion que le nombre de joueurs pathologiques ciblé par le SOGS est approximativement deux fois plus élevé que le nombre obtenu par le DSM.

-

[5]

L’indice se compose de 9 items ou questions, dont l’addition des réponses obtenues (0 = jamais ; 1 = quelquefois ; 2 = la plupart du temps ; 3 = presque toujours) permet de classifier les individus selon leurs habitudes de jeu. Les questions posées sont les suivantes : Avez-vous déjà parié plus que vous ne pouviez vraiment vous permettre de perdre ? ; avez-vous eu besoin de jouer de plus grosses sommes d’argent pour atteindre le même état d’excitation ? ; êtes-vous retourné un autre jour pour essayer de regagner l’argent perdu auparavant ? ; avez-vous emprunté de l’argent ou vendu quoi que ce soit afin d’obtenir de l’argent pour jouer ? ; avez-vous déjà pensé que vous pourriez avoir un problème de jeu ? ; le jeu a-t-il causé des problèmes de santé de toute nature, y compris le stress ou l’anxiété ? ; des personnes ont déjà critiqué vos habitudes de jeu ou vous ont dit que vous aviez un problème de jeu, indépendamment que vous pensiez que ceci soit vrai ou non ? ; vos activités de jeu ont déjà causé des problèmes financiers à vous ou à votre ménage ? ; vous êtes-vous déjà senti coupable à cause de la façon dont vous jouez ou à cause de ce qui se produit lorsque vous jouez ?

-

[6]

Calculé à partir de l’âge des participants à la fin de la période fenêtre sur l’âge auquel ils estiment que leurs problèmes de jeu ont commencé.

-

[7]

Comme nous n’examinons que les mois où l’on enregistre la pratique de jeux de hasard et d’argent, le nombre de mois d’observation n’est pas le même pour tous les individus. Dans notre cas, ceci n’est pas un inconvénient. Les analyses déployées dans cet article des modèles linéaires hiérarchiques sont reconnues pour leur flexibilité (Willett et al., 1998). Dupéré et al. (2007) soulignent que ce type de mesures ne nécessite pas que les participants soient mesurés simultanément, à un rythme constant ou encore à un même nombre d’occasions.

-

[8]

Nous avons analysé les logarithmes des revenus légaux mensuels.

-

[9]

Les activités criminelles auxquelles nous faisons référence ici sont : vol qualifié, cambriolage, vol d’auto, vol, fraude, escroquerie, abus de confiance, revente de drogue, distribution de drogue, contrebande, prêt usuraire, marché relié au sexe, recel. Il importe de préciser que nous avons analysé les logarithmes des revenus criminels.

-

[10]

On s’intéresse aux dépenses mensuelles concernant : alcool, marijuana/haschich, cocaïne, crack/« freebase », héroïne/méthadone, barbiturique/dépresseur, hallucinogène, amphétamines, valium/tranquillisant/morphine. Il importe de préciser que nous avons analysé les logarithmes des montants mensuels dépensés pour la consommation des produits qui viennent d’être énumérés.

-

[11]

La proportion d’hommes oscille entre 60 % et 80 % selon les études.

-

[12]

À cet égard, Gottfredson et Hirschi (1990) considèrent plusieurs comportements comme étant théoriquement analogues aux crimes, tels que : fumer la cigarette, consommer de l’alcool, consommer de la drogue, jouer à des jeux de hasard et d’argent, concevoir des enfants illégitimes, ainsi que s’engager dans des comportements sexuels débridés.

-

[13]

Dans la régression multiple, la séquence des observations ne doit pas être corrélée avec le terme d’erreur. Or, ce problème est plus fréquent dans l’analyse de séries chronologiques ou de données longitudinales. Dans la présente étude, les résidus ne sont pas indépendants ; par exemple, les pertes relatives mois par mois d’un même individu s’apparentent davantage que les pertes relatives entre les individus.

-

[14]

En s’appuyant sur un échantillon de détenus (données à mesures répétées), Wooldrege et al. (2001) ont comparé les résultats d’un modèle linéaire généralisé à ceux obtenus par un modèle de régression logistique (données mises en commun ; « pooler ») afin de vérifier l’existence de différences significatives entre les deux méthodes. Ils concluent que l’approche multiniveaux est nettement supérieure, puisque les estimations sont plus valides et robustes.

-

[15]

Nous avons estimé notre modèle en utilisant la méthode du « Maximum Restricted Likelihood » mais nous aurions aussi pu utiliser celle du « Maximum Likelihood » ou encore du « La Place » (pouvant être utilisée dans le cas où la variable dépendante est binaire), les différences entre les méthodes se sont avérées triviales, et elles ne mènent à aucune différence quant à l’élaboration du modèle ou encore à son interprétation.

-

[16]

Soulignons que par souci de parcimonie, dans nos analyses on ne tient pas compte du temps. La raison de ce choix est motivée par l’absence d’effet significatif du temps sur les pertes relatives mais aussi sur les épisodes d’abstinence. L’ajout de cet indicateur, en plus de ne posséder aucun effet en soi, ne perturbait en rien les résultats émanant des autres variables indépendantes.

-

[17]

Le logiciel HLM estime plusieurs paramètres, dont les coefficients de régression non standardisés (B) pour chaque variable du modèle. Ce sont ces derniers qui sont présentées (dans le tableau 1) et qui sont interprétés.

-

[18]

Pour calculer l’impact des revenus légitimes sur les pertes au jeu on utilise la formule suivante : β((log(xi-x)) ; -2,327((log(2800-1800)) = -6,98.

Bibliographie

- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC : Author.

- Blaszczynski, A. (1994). Criminal Offences in Pathological Gamblers. Psychiatry, Psychology and Law, 1 (2), 129-138.

- Browne, B. (1989). Going on tilt : Frequent poker players and control. Journal of Gambling Behavior, 5, 3-21.

- Bryk, A. S., & Raudenbush, S. W. (1992). Hierarchical Linear Models : Applications and Data Analysis Methods. Newbury Park, Californie : Sage.

- Charest, M. (2004). Peut-on se fier aux délinquants pour estimer leurs gains criminels ? Criminologie,37 (2), 63-88.

- Chesher, G., & Greeley, J. (1989). The effect of alcohol on cognitive and psychomotor functionning. In J. Greeley & W. Gladstone (Eds.)., The Effect of Alcohol on Cognitive Psychomotor and Affective Functionning (28-43). Sydney : National Drug and Alcohol Research Center.

- Chevalier, S., & Allard, D. (2001). Jeu pathologique et joueurs problématiques : Le jeu à Montréal. Montréal : Direction de la Santé publique, Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de Montréal-Centre.

- Chevalier, S., & Tremblay, M. (1995). Portrait de santé montréalais. Rapport de l’enquête sociale et de santé 1992 à 1993 pour la région de Montréal-Centre. Montréal : Direction de la santé publique.

- Cox, J. C., Enns, W. M., & Michaud, V. (2004). Comparaisons Between the South Oaks Gambling Screen and a DSM-IV-Based Interview in a Community Survey of Problem Gambling. Canadian Journal of Psychiatry, 49 (4), 258-264.

- Cusson, M. (2005). La délinquance, une vie choisie. Montréal : Hurtubise.

- Custer, R. L. (1982). A Profile of Pathological Gamblers. Washington, DC : The National fondation for study and treatment of pathological gambling.

- Custer, R. L. (1985). When luck runs out. New York : Facts on File Publications.

- Doley, R. (2000). Want to Make a Bet ? Gambling and Crime in Australasia. A Critical Issues in Policing Paper. Payneham, S. A. : Australasian Center of Policing Research (ACPR), Paper issue no.4. Disponible sur le site de l’Australasian Center of Policing Research.

- Dupéré, V., Lacourse, E., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2007). Méthodes d’analyse du changement fondées sur la trajectoire de développement individuelle : modèles de régression mixtes paramétrique et non paramétrique. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 97, 1-28.

- Ferris, J., & Wynne, H. (2001). The Canadian Problem Gambling Index : final report. Ottawa : Canadian Centre on Substance Abuse.

- Freedman, D., Thornton, A., Camburn, D., Alwin, D., & Young-DeMarco, L. (1988). The Life History Calendar : A Technique for Collecting Retrospecitve Data. Sociological Methodology, 18, 37-68.

- French, M. T., Maclean, J. C., & Ettner, S. L. (2008). Drinkers and bettors : Investigating the complementarity of alcohol consumption and problem gambling. Drug and Alcohol Dependence, 96, 155-164.

- Fulcher, J. (1979). Modern Gambling Mania and the Psychological Disease of Compulsive Gambling. Police Product News, 3 (11), 37-41.

- Gelman, A., & Hill, J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. New York : Cambridge University Press.

- Glaser, D. (1969). The Effectiveness of a Prison and Parole System. Indianapolis : Bobbs-Merrill.

- Goldstein, H. (1987). Multilevel Models in Educational and Social Research. London : Griffin.

- Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Palo Alto : Stanford University Press.

- Grasmick, H. G., Tittle, C. R., Bursik, R. J., & Arneklev, B. J. (1993). Testing the Core Empirical Implications of Gottfredson and Hirschi’s General Theory of Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 30 (1), 5-29.

- Griffin, M. L., & Armstrong, G. S. (2003). The Effect of Local Life Circumstances on Female Probationer’s Offending. Justice Quarterly, 20 (2), 213-239.

- Hardoon, K. K., Gupta, R., & Derevensky, J. L. (2004). Psychological variables associated with adolescent gambling. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 170-179.

- Hodgins, D. C., & el-Guebaly, N. (2004). Retrospective and prospective reports of participants to relapse in pathological gambling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 72-80.

- Horney, J., Osgood, D. W., & Marshall, I. H. (1995). Criminal Carers in the Short-Term : Intra-Individual Variability in Crime and its Relation to Local Life Circumstances. American Sociological Review, 60, 655-673.

- Hox, J. (2002). Multilevel Analysis : Techniques and Applications. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.

- Ladouceur, R. (2004). Gambling : The Hidden Addiction. The Canadian Journal of Psychiatry, 49 (8), 501-503.

- Ladouceur, R., Jacques, C., Ferland, F., & Giroux, I. (1999). Prevalence of problem gambling : a replication study 7 years later. Canadian Journal of Psychiatry, 44, 802-804.

- Ladouceur, R., Vitaro, F., & Arseneault, L. (2001). Jeu de hasard et consommation de substances psychotropes : prévalence, coexistence et conséquences. Canadian Psychology, 42 (3), 173-195.

- Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1993). Turning Point in the Life Course : Why change Matters to the Study Crime. Criminology, 3, 301-325.

- Laub, J. H., & Sampson, R. J. (2003). Shared Beginnings, Divergent Lives : Delinquent Boys to Age 70. Cambridge : Harvard University Press.

- Ledgerwood, D. M., & Petry, N. M. (2006). What do we know about relapse in pathological gambling ? Clinical Psychology Review, 26, 216-228.

- Lessieur, H. R., & Blume, S. B. (1991). Evaluation of patients treated for pathological gambling in a combined alcohol, substance abuse and pathological gambling treatment unit using the addiction severity index. British Journal of Addiction, 86, 1017-1028.

- Lightsey, O. R., & Hulsey, C. D. (2002). Impulsivity, coping, stress, and problem gambling among university students. Journal of Counseling Psychology, 49, 202-211.

- Luke, D. A. (2004) Multilevel Modeling. Thousand Oaks, Californie : Sage.

- Marcil, C., & Riopel, M. (1993). Les obsédés du jeu : l’épidémie invisible. Montréal : Édition Louise Courteau.

- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). Relapse prevention : Maintenance strategies in treatment of addictive Behaviors. New York : Guilford.

- Matza, D. (1964). Delinquency and Drift. New York : Wiley.

- Morselli, C., & Tremblay, P. (2004). Délinquance, performance et capital social. Criminologie, 27 (2), 89-122.

- Morselli, C., Tremblay, P., & McCarthy, B. (2006). Mentors and Criminal Achievement. Criminology, 44 (1), 17-43.

- Oei, T. P. S., & Gordon, L. M. (2007). Psychological Factors Related to Gambling Abstinence and Relapse in Members of Gamblers Anonymous. Journal of Gambling Studies, 24, 91-105.

- Ouellet, F., & Tremblay, P. (2008). Les paradoxes du manque de contrôle de soi : délinquants, joueurs compulsifs et étudiants. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 3, 273-286.

- Pavalko, R. M. (2000). Risky Business : America’s Fascination with Gambling. Wadsworth : Scarborough.

- Petry, N. M. (2001). Substance abuse, pathological gambling, and impulsiveness. Drug and Alcohol Dependence, 63, 29-38.

- Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical Linear Models : Second Edition. Thousand Oaks, Californie : Sage.

- Rosenthal, R. J. (1989). Pathological gambling and problem gambling : Problems in definition and diagnosis. In H. Shaffer, S. A. Stein, B. Gambino & T. N. Cummings. (Eds.), Compulsive gambling : Theory, research and practice (249-292). Lexington Massachusetts : Lexington Books.

- Rozon, L. (1987). Les joueurs compulsifs et leurs moyens de financement. Mémoire de maîtrise, École de criminologie, Université de Montréal, Montréal.

- Russo, A. M. Taber, J. I., & Ramirez, L. F. (1984). An outcome study of an inpatient treatment program for pathological gamblers. Hospital and Community Psychiatry, 35, 823–827.

- Sampson R. J., & Laub, J. H. (1990). Crime and Deviance over the Life Course : The Salient of Adult Social Bonds. American Sociological Review, 55, 609-627.

- Sampson R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the Making : Pathways and Turning Points throught Life. Cambridge : Harvard University Press.

- Steel, Z., & Blaszczynski, A. (1998). Impulsivity, personality disorders and pathological gambling severity. Addiction, 93, 895-905.

- Shaffer, H. J., Hall, M. S., & Vander Bilt, J. (1999). Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada : a research synthesis. American Journal of Public Heath, 89, 1369-1376.

- Sinha, R. (2001). How does stress increase risk of drug abuse and relapse ? Psychopharmacology, 158, 343-359.

- Smart, R. G., & Ferris, J. (1994). Alcohol, drugs and gambling in the Ontario adult population. Canadian Journal of Psychiatry, 41 (11) 36-45.

- Stinchfield, R., & Winters, K. (2001). Outcome of Minnesota’s gambling treatment programs. Journal of Gambling Studies, 17 (3), 217-245.

- Taber, J. I., McCormick, R. A., Russo, A. M., Adkins, B. J., & Ramirez, L. F. (1987). Follow-up of pathological gamblers after treatment. American Journal of Psychiatry, 144, 757–761.

- Tremblay, P., & Morselli, C. (2000). Patterns in Criminal Achievement. Criminology, 38 (2), 633-660.

- Thygesen, K. L., & Hodgins, D. C. (2003). Quitting again : Motivations and strategies for terminating gambling relapses. The Electronic Journal of Gambling Issues, 9 (1), 1-21.

- Uggen, C., & Thompson, M. (2003). The socioeconomic Determinants of Ill-Gotten Gains : Within-Person Changes in Drug Use and Illegal Earnings. American Journal of Sociology 109 (1), 146-185.

- Van Der Leeden, R. (1998). Multilevel Analysis of Repeated Measures Data. Quality and Quantity, 32 (1), 15-29.

- Viets, V. C., & Miller, W. R. (1997). Treatment approaches for pathological gamblers. Clinical Psychology Review, 17, 689-702.

- Vitaro, F., Arseneault, L., & Tremblay, R. E. (1999). Impulsivity predicts problem gambling in low SES adolescent males. Addiction, 94, 565-575.

- Vitaro, F., Brendgen, M., Ladouceur, R., & Tremblay, R. E. (2001). Gambling, Delinquency, and Drug Use During Adolescence : Mutual Influences and Common Risk Factors. Journal of Gambling Studies, 17 (3), 171-190.

- Vitaro, F., Wanner, B., Carbonneau, R., & Tremblay, R. E. (2004). La pratique des jeux de hasard et d’argent, les comportements délinquants et la consommation problématique de substances psychotropes : une perspective développementale. Criminologie, 40 (1), 59-77.

- Walker, M. B. (1993). Treatment strategies for problem gambling : A review of effectiveness. In Eadington, W. R. (Ed.), Gambling behavior and problem gambling (533-566). Reno, Nevada : University of Nevada.

- Wegrzycka, B. (2007). Le prix d’une passion : la carrière du joueur compulsif. Criminologie,40 (1), 31-58.

- Wellford, C. (2001). When it’s no Longer a Game : Pathological Gambling in United States. National Institute of Justice Journal, April, 14-18.

- Welte, J. W., Barnes, G. M., Wieczorek, W. F., Tidwell, M-C. O., & Parker, J. C. (2004). Risk factors for pathological gambling. Addictive Behaviors, 29, 323-335.

- Wooldrege, J., Griffin, T., & Pratt, T. (2001). Considering Hierarchical Models for Research on Inmate Behavior : Predicting Misconduct with Multilevel Data. Justice Quarterly, 18 (1), 203-231.

List of tables

Tableau 1

Statistiques descriptives des variables du niveau 1 et du niveau 2 (VI)

Tableau 2

Modèle linéaire hiérarchique (MLH) du ratio entre les pertes cumulées au jeu et les revenus enregistrés (les pertes relatives)

Tableau 3

Modèle linéaire hiérarchique généralisé (MLHG) sur les épisodes d’abstinence : coefficients logistique (γ) et Odds Ratio

10.7202/010705ar

10.7202/010705ar