Abstracts

Résumé

Cet article s’intéresse au travail de reformulation discursive et définitoire des violences contre les femmes par les intellectuelles latino-américaines, au Mexique et au Costa Rica, depuis vingt ans. Il se donne comme objectif d’identifier les stratégies définitoires utilisées par les concepts de femicidio et feminicidio pour dénoncer, conceptualiser et politiser la violence vécue, en particulier dans l’espace intime. En combinant les apports de la réflexion sociologique et linguistique, cette contribution souligne les dynamiques croisées entre contexte de mobilisation, formulation discursive de nouveaux concepts et mise à l’agenda public de nouvelles catégories juridiques.

Mots-clés :

- Feminicidio,

- femicidio,

- violence contre les femmes,

- violence de genre,

- violence conjugale,

- violence familiale,

- féminisme,

- pénalisation de la violence

Abstract

This article examines how Latin-American intellectuals in Mexico and Costa Rica have reformulated the discourse on and definition of violence against women over the past 20 years. Its goal is to identify the defining strategies used in the concepts femicidio and feminicidio to denounce, conceptualize, and politicize violence experienced by women, especially in a private context. By combining inputs from sociology and linguistics, this article highlights the intersecting dynamics between the contexts of mobilization, discursive formulation of new concepts, and how new legal categories are brought to the public agenda.

Keywords:

- Feminicidio,

- femicidio,

- violence against women,

- gender violence,

- conjugal violence,

- domestic violence,

- feminism,

- criminalisation of violence

Article body

Si les concepts de femicidio et de feminicidio sont aujourd’hui couramment utilisés sur le continent latino-américain, certaines réserves formulées à l’encontre de leur usage, en particulier depuis les sphères juridico-politique et religieuse, nous rappellent que, d’une part, l’emploi de ces néologismes de signifié répond depuis le milieu des années 1990 à une volonté de faire émerger un contexte d’énonciation des violences contre les femmes radicalement différent de celui du discours dominant[1] et que, d’autre part, la définition et la promotion de nouvelles catégories demeure un enjeu fondamental dans la visibilisation de ces violences et donc dans la lutte pour leur éradication. Et si l’on peut se satisfaire, dans un premier temps, d’une définition commune et générale de ces deux termes comme « des assassinats commis par des hommes contre des femmes parce qu’elles sont des femmes »[2] (Radford et Russell, 1992 : xiv), femicidio et feminicidio ne seront ici pas traduits ni considérés comme sémantiquement équivalents, car cela équivaudrait à invisibiliser l’important travail de réflexion et de conceptualisation mené par les intellectuelles latino-américaines depuis vingt ans sur le sujet. Cet article poursuit ainsi l’objectif de faire connaître l’engagement intellectuel et l’action politique de plusieurs chercheuses du continent dans le domaine des violences extrêmes contre les femmes et d’analyser comment elles utilisent les concepts de femicidio et feminicidio pour promouvoir de nouveaux schémas d’interprétation et changer le regard de la société sur la forme la plus répandue de ces violences, la violence dite conjugale.

L’appréhension du chemin parcouru par ces deux concepts dans deux contextes distincts, au Mexique (feminicidio) et au Costa Rica (femicidio), depuis la dénonciation des violences et leur émergence comme problème public jusqu’à leur entrée dans les tribunaux, détermine le choix d’une approche interdisciplinaire[3] qui puisse rendre compte des dynamiques croisées entre la structuration discursive des définitions, le contexte de la mobilisation et le positionnement des acteur.e.s. Cette contribution fait ainsi appel à une analyse de contenu linguistique dans une perspective sociologique, la linguistique et la sociologie étant considérées comme des disciplines qui « ont en commun de s’intéresser aux phénomènes langagiers dans leurs contextes socio-historiques » (Bonnafous et Temmar 2007 : 1). La production, la circulation et la transformation des concepts étudiés étant intimement liées aux questions de légitimité et de pouvoir, cette contribution souligne les processus de traduction (Callon et Latour, 2006), les interactions et les associations qui permettent à la mobilisation en faveur des catégories femicidio et feminicidio de changer de dimension relative dans l’arène politique. L’intérêt est donc d’observer les conditions dans lesquelles celles et ceux qui se mobilisent autour de ces nouveaux concepts deviennent ou non un macroacteur dans la prise en compte publique des violences contre les femmes.

Dans une première partie, nous exposerons le cadre conceptuel, méthodologique et contextuel qui retient l’analyse de discours et des définitions des actes de violence comme fil rouge. Nous verrons ensuite comment les définitions de femicidio et feminicidio réagencent diversement les paradigmes originels du concept nord-américain de femicide pour appréhender la réalité des violences intrafamiliales au Mexique et au Costa Rica. Enfin, nous nous intéresserons à l’entrée de ces concepts dans le champ des politiques publiques et du droit des deux pays concernés.

1. Le cadre conceptuel, méthodologique et contextuel

1.1. Performativité du discours : concepts et méthode

Dès les fondements de la sociologie, entendue comme « la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement » (Durkheim, 2009 [1985] : 39), la langue apparaît comme un système de relations sociales qui contraint la perception de la réalité par les individus. L’analyse des enjeux de pouvoir qui traversent ce système ont permis, d’une part, la caractérisation du monde social comme « lutte permanente pour définir la réalité » (Bourdieu, 2004 [1984] : 142) et, d’autre part, la prise en compte de la possibilité pour les acteur.e.s de redéfinir cette réalité qui les entoure par le langage, « le plus puissant réservoir de significations » (Berger et Luckman, 2012 [1966] : 11). Dans cette perspective interactionniste, les groupes sociaux sont parfois amenés à entrer en conflit en leur qualité de définisseurs de la réalité et remettent en question les définitions institutionnelles des situations vécues en disqualifiant certaines objectivations linguistiques. Les intellectuelles dont il est question dans cet article ont ainsi remis en question l’interprétation institutionnalisée des crimes commis contre les femmes dans leur pays et promu les concepts de femicidio et feminicidio dans la définition et l’analyse de cette violence. La langue n’est plus à envisager seulement comme une force contraignante, mais aussi comme une potentialité mobilisatrice, un moyen de rompre avec le langage de tous les jours et d’introduire des visions alternatives de la vie sociale.

Le mouvement féministe a fait de cette rupture avec le sens commun l’une de ses priorités en démontant les stéréotypes que véhicule le langage sur les femmes et les hommes et en s’affranchissant des catégories patriarcales dominantes. Comme le mot sexisme, créé pour dénoncer les comportements discriminants fondés sur la construction genrée de la société, femicidio et feminicidio sont des exemples de l’utilisation performatrice de la langue. Ils font apparaître une réalité jusque-là invisibilisée et la pertinence d’analyser les crimes contre les femmes sous l’angle de la perspective de genre. Le genre est ici compris comme le concept qui permet d’appréhender l’origine sociale des discriminations et des rapports asymétriques de pouvoir entre les femmes et les hommes dans la société. Il est à la fois le système qui organise de manière hiérarchique les rapports sociaux de sexe selon deux catégories, le féminin et le masculin, et la catégorie d’analyse critique qui permet de rendre visible ce principe de bicatégorisation et les mécanismes de domination qui le sous-tendent (Delphy, 2001 ; Le Feuvre, 2003). La violence et sa forme la plus extrême, le meurtre, font partie de ces mécanismes de domination construits depuis un ensemble d’actes discursifs marqués par le rapport de genre. En utilisant une nouvelle catégorie pour désigner la spécificité de la majorité des homicides commis contre les femmes, les féministes latino-américaines remettent en question les usages traditionnels du langage : homicide ou meurtre de femme ne suffisent plus à définir l’expérience de la violence vécue.

La définition, au sens large, est un discours qui permet d’exprimer notre compréhension du monde. Elle est aussi un passage didactique obligé pour tout discours scientifique qui construit et cherche à transmettre des savoirs. En utilisant femicidio et feminicidio pour se référer à la dimension misogyne de la majorité des crimes contre les femmes[4], les chercheuses du continent sud-américain divulguent des connaissances, expliquent ce qu’est la perspective de genre et en quoi elle est fructueuse et pertinente dans l’analyse de ces crimes. Enfin, la définition peut remplir ou non une fonction normalisatrice (Seppälä, 2004) du discours féministe selon qu’il y ait un souhait d’harmonisation entre les définitions des crimes proposées ou au contraire une volonté de discuter et de comparer le contenu explicatif de celles-ci. Ainsi la construction discursive de la définition constitue-t-elle un espace de reconnaissance et de pouvoir au sein de la communauté épistémologique des chercheuses spécialistes de la violence de genre et plus largement face à d’autres discours qui proposent leur propre définition de ces crimes.

Pour ce travail, nous considérerons que « l’énonciation d’une définition est un acte empiriquement observable qui répond à la question explicite ou implicite : “Qu’est-ce que X ?” » (Riegel, 1987 : 33). Femicidio et feminicidio sont définis par les théoriciennes dans des essais, des livres ou des conférences. En ce sens, le terme définition n’est peut-être pas le plus approprié, et on parlera plutôt de discours définitoire ou d’énoncés définitoires. Ces énoncés définitoires, repérables par l’emploi de la copule être ou de verbes métalinguistiques du type désigner ou signifier, sont souvent situés dans les parties liminaires, préface ou introduction des essais, mais leur structure discursive est parfois présente tout au long d’un ouvrage. Afin de visualiser et de faciliter la comparaison des processus de structuration discursive, les discours définitoires analysés dans cet article ont fait l’objet d’une reconstruction matérielle (Keller : 2007) sous la forme de graphes sémantiques inspirés des travaux de la sémantique textuelle (Rastier, 1989). Le lecteur ou la lectrice plus particulièrement intéressé.e par la modélisation des connaissances peut consulter ces graphes en annexe et ainsi mesurer les écarts sémantiques mais aussi idéologiques qui séparent les différentes propositions définitoires de la violence contre les femmes.

1.2. Le contexte d’occultation de la violence contre les femmes : les politiques de langage

Les définitions de femicidio et de feminicidio respectivement formulées par Ana Carcedo et Montserrat Sagot (Costa Rica) et Marcela Lagarde et Julia Monárrez (Mexique) à la fin des années 1990 déterminent deux grandes tendances sur le continent latino-américain[5]. L’accent mis sur ces intellectuelles ne doit pas occulter la longue liste de ceux et celles qui ont contribué et contribuent encore à modeler la réflexion sur les violences contre les femmes sur le continent. Porter notre attention sur une analyse comparée entre le Mexique et le Costa Rica permet de saisir la coexistence du doublet femicidio/feminicidio depuis les discours des principales protagonistes de la controverse féministe sur la traduction et la recontextualisation du concept nord-américain femicide au tournant des années 2000. Notre intention n’est pas ici de défendre l’un ou l’autre des points de vue ou de montrer une quelconque scission intellectuelle entre les chercheuses citées, mais bien de souligner la diversité des propositions définitoires ainsi que le sort qui leur a été réservé par l’action publique dans les pays respectifs.

Les énoncés définitoires de femicidio et de feminicidio ont la particularité d’être en partie des définitions ex negativo : les auteures définissent le concept en commençant par dire ce que cela n’est pas pour délimiter le hors-champ de leur réflexion et couper court aux explications par le sens commun. Nous avons donc choisi de présenter le cadre contextuel de la violence contre les femmes au Mexique et au Costa Rica, non pas en approfondissant les contextes économiques ou géopolitiques de ces pays, mais en analysant le contexte énonciatif stéréotypé que dénoncent ces intellectuelles dans leur définition de la violence contre les femmes. L’analyse porte, d’une part, sur la représentation des crimes et, d’autre part, sur les rôles institutionnalisés du coupable et de la victime, ainsi que de l’objectivation linguistique qui leur donne sens en société.

1.2.1. Dans le meilleur des cas, de simples homicides

Parmi les stratégies d’occultation les plus efficaces de la violence contre les femmes figure celle qui consiste à placer systématiquement cette violence dans la sphère publique, dans le but de nier les rapports de sexe comme cause des violences. La progressive médiatisation, à partir de 1993, des assassinats de femmes commis dans la ville de Ciudad Juárez, à la frontière nord du Mexique, a largement influencé la représentation de la criminalité contre les femmes au Mexique et aussi dans les autres pays latino-américains. Si cette médiatisation a servi les intérêts de la mobilisation féministe et des organisations de la société civile contre les crimes commis dans cette zone, elle a aussi mis en avant des explications propres à la dimension géopolitique et sociale de la zone, au détriment parfois de la visibilisation des rapports sociaux de sexe. Lagarde rappelle ainsi les propos des autorités qui relatent « un fait étrange, exceptionnel, qui n’arrive que là et que de cette manière » (Lagarde, 2008 : 213).

Ciudad Juárez, dans l’État de Chihuahua, est l’une des villes frontalières avec les États-Unis les plus importantes du Mexique avec près d’un million cinq cent mille habitants. L’histoire de la ville est de ce fait très liée à la migration, aux échanges commerciaux intenses, aux trafics divers qui s’y développent depuis l’alcool de contrebande dans les années 1930 jusqu’au narcotrafic actuel qui fait régner la terreur. Le fort développement industriel des maquiladoras[6] et la pauvreté des migrant.e.s sont aussi souvent invoqués pour expliquer la violence, qui connaît un tournant au début des années 1990 en passant d’une cinquantaine d’homicides à environ deux cents homicides par an. L’année 1994 marque l’entrée en vigueur de l’Accord de libre Échange nord-américain entre les États Unis, le Canada et le Mexique. Celui-ci entraîne une intensification de la circulation des biens, de l’argent et des personnes à la frontière et d’un phénomène « d’emballement de la pompe aspirante-refoulante »[7] (Lautier, 2006 : 56). Aussi les crimes commis contre les femmes sont-ils souvent simplement considérés par les autorités et les médias comme une manifestation supplémentaire de la criminalité constitutive des villes frontalières en particulier et des villes en général.

Cette naturalisation de la violence s’accompagne d’une minoration des faits. Ces homicides sont vus comme un épiphénomène, comme « des cas isolés » (Carcedo et Sagot, 2000 : 8). L’attention se déplace des crimes vers la dimension spatiale, privilégiant une problématique territoriale plutôt que l’identification d’un schéma de violence. Quand des violences extrêmes se produisent ailleurs, dans d’autres régions du pays, on parle alors « d’une épidémie » (Lagarde, 2006 : 3) comme si la violence venait d’un foyer primaire et se propageait comme une maladie au reste du pays. Ana Carcedo et Montserrat Sagot notent aussi cette association entre les homicides commis et l’espace urbain, l’information disponible sur les crimes contre les femmes diminuant avec l’éloignement géographique par rapport aux villes (Carcedo et Sagot, 2000 : 20).

Le générique homicide empêche de penser tout schéma spécifique de la violence envers les femmes et cantonne les enquêtes à des procédures d’investigation traditionnelles, alimentant les explications « allant de soi », négligeant l’approfondissement des causes et interdisant de prêter attention à des détails qui pourraient apporter un autre éclairage sur les crimes. Le mobile des meurtres se fonde sur un schéma préétabli : la vengeance, le règlement de compte, l’affaire d’argent, la mauvaise rencontre. Cette construction particulière du mobile par le discours dominant occulte les rapports sociaux de sexe. De plus, les crimes commis dans l’espace privé ne bénéficient pas, la plupart du temps, de la classification d’homicide et portent plutôt le nom de crime passionnel ou de crime d’honneur, crimes pour lesquels les coupables bénéficient de circonstances atténuantes, car ces tueurs ne présentent pas « les caractéristiques liées à la race des délinquants » (Bentouhami et al., 2009 : 209). Les catégories « problème conjugal », « problèmes personnels » et « accidents » (Carcedo et Sagot, 2000 : 19, 22) complètent l’arsenal de cette stratégie d’euphémisation des meurtres contre les femmes. On cherche ainsi à protéger une image idéalisée de la sphère familiale, « paradis dans un monde sans âme » (ibid. : 5). Cette politique de langage suggère que les violences les plus extrêmes ont lieu prioritairement dans la sphère publique, ce qui pousse de nombreux agresseurs connus de leur victime à maquiller leur acte en déposant le corps dans un lieu public (Monárrez, 2009 : 97 ; Carcedo et Sagot, 2000 : 22).

1.2.2. Des coupables que l’on ne peut pas juger

Les coupables sont présentés par le discours dominant comme des inconnus à qui l’on ôte toute responsabilité. Ce sont tour à tour des « serial killers » isolés et insaisissables (Lagarde, 2006 : 1), des « animaux » dont on souligne l’instinct de tuer (Carcedo et Sagot, 2000 : 12), très souvent des fous, des « malades mentaux » qui ne peuvent pas se contrôler (Lagarde, 2006 : 1). Ces stéréotypes placent les coupables dans « une situation d’exception » (Romito, 2006 : 19) propre à relativiser la dimension des crimes. Le trait générique de la maladie ou du dérèglement permet de naturaliser les actes et de privilégier des causes inhérentes au fonctionnement psychique de l’individu. Par ailleurs, la catégorie du fou permet d’englober des individus a priori sains d’esprit et qui, pris d’« un coup de folie » passager, bénéficient de la tactique d’euphémisation :

La qualification de fou permet en effet de dépolitiser les rapports sociaux de sexe. Si les agresseurs sont des fous et non pas des gens normaux, ce rapport social particulier est présenté comme n’étant pas le fruit d’enjeux de pouvoir et, de ce fait, comme n’étant pas un rapport social.

Lieber, 2008 : 273

Le stéréotype de l’inconnu se combine aisément à celui de l’étranger : la presse costaricaine insiste davantage sur les crimes commis par des Nicaraguayens alors même que 88 % des meurtres sont commis par des Costaricains (Carcedo et Sagot, 2000 : 54). De même, circule la rumeur à Ciudad Juárez que nombre d’assassins étaient « des Américains qui traversaient la frontière puis rentraient aux États-Unis » (Devineau, 2012 : 78). Là encore, la tactique d’occultation isole les meurtriers afin de ne pas penser la violence contre les femmes comme un phénomène global et afin de nier la relation de couple préexistante dans de nombreux crimes.

Enfin, le coupable est souvent désigné sous une forme collective et diffuse. La tactique de la dilution de la responsabilité opère dans la thèse du crime organisé, des « mafias qui se déplacent d’une ville à l’autre » (Lagarde, 2006 : 2) ou de « l’insécurité publique » (Monárrez, 2009 : 38). Des « explications “omnibus” comme “la démission des familles” et “la perte de repères” » (Mauger, 2011 : 8) sont mises en avant pour excuser les crimes. Un responsable politique de Ciudad Juárez déclare ainsi en 1998 que « la municipalité n’est pas responsable des homicides de femmes, parce qu’ils sont dus au manque de valeurs, à la crise économique et à d’autres causes» (Monárrez, 2009 : 38). « L’alcoolisme » et « le désespoir social » (ibid. : 81) fonctionnent aussi selon cette tactique que l’on serait tenté de relier non plus à l’euphémisation mais à l’hyperbolisme (du grec hyper, « au-delà », et de ballein, « jeter »). En effet, cette logique explicative consiste à rejeter la culpabilité et la responsabilité des crimes au-delà de leur contexte premier vers un contexte général menaçant, comme l’insécurité ou la crise économique. Les victimes de ces homicides sont elles aussi caricaturées par le discours dominant.

1.2.3. Des victimes qui n’en sont plus

Accusées d’attiser la jalousie des agresseurs, les femmes sont finalement considérées comme les vraies responsables des violences subies. Les propos mettent en cause le comportement social et sexuel des victimes, accusées d’enfreindre la frontière symbolique de la répartition des espaces : « les bonnes à la maison et les mauvaises dans la rue » (Monárrez, 2009 : 37). Les surnoms « folle des maquiladoras » (Labrecque, 2012 : 38) et « araignées des maquiladoras » (Lopez Aspeitia, 2012 : 46) qui sont donnés aux ouvrières des usines frontalières mexicaines naturalisent une sexualité déviante et prédatrice, prompte à expliquer les agressions. Ce comportement amoral est par ailleurs souvent associé aux femmes migrantes.

Deux autres représentations des victimes sont à souligner : l’inconnue et la disparue. Le point commun de ces constructions mentales est qu’il manque à chacune une partie de leur personne les fondant comme des êtres sociaux, pour l’une une identité, pour l’autre un corps. Pour les crimes les plus spectaculaires, la presse se livre à la description morbide des corps et des blessures infligées, mais néglige de renseigner l’identité de la victime, invisibilisant le fait que les crimes les plus cruels de la décennie ont été commis par les compagnons ou ex-compagnons des victimes (Carcedo et Sagot, 2000 : 21, 60). Par un procédé métonymique, la victime est réduite à un corps maltraité, à « une contusion de la région frontale de la tête, des coups contusifs sur différentes parties du corps et fait exceptionnel : une protrusion ou sortie des intestins par voie vaginale » (Monárrez, 2009 : 16). Ne pas donner l’identité des femmes tuées en de telles circonstances par leurs compagnons occulte le degré extrême de la violence entre conjoints et empêche de penser la structuration des espaces sociaux, privés comme publics, par les rapports sociaux de sexe. Dans le cas des disparues, point de corps. La négation de l’existence même des crimes devient alors envisageable. La double vie, les drogues, la fugue figurent en bonne place parmi les explications données aux disparitions de jeunes filles et de femmes au Mexique, avec pour explication parallèle le manque d’autorité ou de surveillance des proches. Cette stratégie de falsification des conséquences (Romito, 2006 : 69) nie les actes criminels. L’ampleur des faits est vraisemblablement sous-estimée quand on sait le « nombre d’homicides de femmes dans lesquels les coupables ont déployé tant d’efforts pour essayer de faire disparaître les corps (en les enterrant, en les brûlant, en les démembrant à l’aide de diverses machines, ou en combinant certains de ces moyens), prouvant leur lien avec celles-ci » (Carcedo et Sagot, 2000 : 23).

En dénonçant une mise en scène langagière intenable[8] où les coupables sont finalement excusés, où les victimes sont accusées, où les crimes sont niés, les auteures légitiment de fait un autre espace langagier et institutionnel pour penser la violence contre les femmes.

2. Redéfinir les crimes contre les femmes : du stock commun de connaissances à la reformulation locale

L’effet combiné de la mise à l’agenda régional et international de la violence contre les femmes[9] et des mobilisations locales des organisations de femmes et des mouvements féministes a permis, dans la plupart des pays latino-américains, de judiciariser la lutte contre la violence dont sont victimes les femmes, en particulier dans la sphère privée[10]. En 1996, la Loi d’assistance et de prévention de la violence familiale (Mexique) et la Loi contre la violence domestique (Costa Rica) sont votées. Connues comme les lois de première génération, elles ont permis d’établir des mesures coercitives contre les violences produites dans le cadre familial, mais leur portée demeure limitée, car elles restent bien souvent aveugles aux rapports de pouvoir asymétriques qui régissent les relations entre femmes et hommes. Relevant de la juridiction familiale ou civile, elles minorent la gravité des actes commis. C’est dans cette configuration que les féministes latino-américaines cherchent à imposer une autre problématisation de la violence contre les femmes et que se rend disponible un nouvel outil théorique.

2.1. Le modèle femicide

L’emploi de femicide permet de centrer la réflexion sur la spécificité de la violence exercée contre les femmes, à savoir qu’elle émane majoritairement des hommes et qu’elle a à voir avant tout avec une volonté de contrôle de ces derniers sur les femmes. La féministe nord-américaine Diana Russell formule ainsi le schéma général du meurtre d’une femme par un homme « pour la seule raison qu’elle est de sexe féminin[11] » (Radford et Russell, 1992 : xiv), inscrivant l’existence de ces meurtres dans le cadre de la domination masculine. Pour définir femicide, Diana Russell, Jill Radford et Jane Caputi[12] mobilisent plusieurs concepts de la réflexion féministe sur la violence masculine : le concept de crime sexuel, la reconnaissance de la violence dans l’espace public et privé, l’idée d’un continuum de violence et enfin le rôle joué par certaines institutions dans la violence exercée[13].

Quand Radford définit le femicide comme une « forme extrême de violence sexuelle » (Radford et Russell, 1992 : xii), elle reprend l’analogie formulée par Caputi entre sexe et violence, faisant apparaître le caractère politique du crime sexuel. Le crime sexuel n’est pas un crime à dimension sexuelle comme l’entend le sens commun, c’est à dire commis avec l’intention d’avoir une relation sexuelle avec l’agressée. C’est un crime sexuel au sens où

le sexe, comme tout ce qui fait partie de la culture dominante masculine, est construit et défini selon des termes masculins de domination, depuis ce point de vue précis. Donc, dans cette culture, les modes d’oppression sont eux-mêmes définis et compris comme du « sexe ». Le « sexe » c’est donc la violence, car le sexe lui-même est systématiquement utilisé pour soumettre les femmes.

Caputi, 1987 : 11, 12

Cette analogie permet de dépasser certains débats du type : le viol est-il un acte de violence ou une agression sexuelle ? Centré sur le désir de pouvoir et de contrôle des hommes, le concept de violence sexuelle affiche le caractère politique de la violence exercée (Millet, 1969).

Instrument de contrôle de la « classe de sexe » des femmes (Radford et Russell, 1992 : 6) par la classe masculine, le femicide doit être dénoncé dans une perspective spatiale globale : sphère publique et privée. Les auteures rappellent que « la maison est le lieu où les femmes courent le plus grand risque quand cette maison est partagée avec un homme, qu’il soit son mari, son compagnon, son père ou son frère » (ibid. : xi). Elles insistent sur les menaces de mort comme moyen de garder les femmes sous contrôle, le risque de femicide le plus élevé concernant « les femmes qui veulent quitter des partenaires violents » (ibid. : 10).

Combinées au concept de violence comme instrument de contrôle, les menaces et les intimidations permettent de penser un avant-femicide. L’utilisation de la peur fait partie d’un continuum de violence (Kelly, 1988) et relie le femicide en tant que « forme extrême de la violence sexuelle masculine [...] aux formes les plus courantes de harcèlement, d’abus et de violence autour desquelles la vie de beaucoup de femmes est structurée » (Radford et Russell, 1992 : xiii). Placer et penser le femicide à l’extrême du continuum permet de justifier une mobilisation massive des acteur.e.s de la lutte contre les violences envers les femmes. Le cadre d’interprétation du femicide est ainsi le chaînon qui manquait à l’approche féministe des violences vécues par les femmes comme un phénomène global :

Le femicide est à l’extrême limite d’un continuum anti-féminin de terreur qui comprend une large variété d’abus verbaux et physiques comme le viol, la torture, l’esclavage sexuel (en particulier dans la prostitution), les abus sexuels incestueux et extra-familiaux sur mineurs, les atteintes physiques et émotionnelles, le harcèlement sexuel (par téléphone, dans la rue, au travail et dans les classes de cours), les mutilations génitales (clitoridectomies, excision, infibulations), les opérations gynécologiques inutiles (hystérectomie gratuite), l’hétérosexualité contrainte, la stérilisation contrainte, la maternité contrainte (par la criminalisation de la contraception et de l’avortement), la psychochirurgie, la privation de nourriture pour les femmes dans certaines cultures, la chirurgie esthétique, et d’autres mutilations au nom de l’embellissement. Chaque fois que ces formes de terrorisme aboutissent à la mort, elles deviennent des femicides.

ibid. : 15

Le femicide est le point de convergence de toutes ces violences et chaque manifestation de violence porte en elle le germe du femicide. Ce cumul de violences intègre aussi l’articulation spécifique que le femicide peut avoir avec d’autres « relations de pouvoir comme la race[14], la classe, ou la culture » (ibid. : xi).

Enfin, les auteures mettent en avant l’influence majeure de deux institutions, les médias et la justice, sur la violence contre les femmes. De parti pris, celles-ci « n’identifient pas les politiques sexuelles du femicide et sympathisent souvent avec le meurtrier » (ibid. : xii). Dans les deux cas étudiés par Radford, le meurtre de Jane Asher tuée par son mari et celui de Mary Bristow tuée par un ancien petit ami, les coupables sont ressortis libres, les tribunaux et la presse jugeant et déformant la vie et la personnalité des victimes. Selon elle, les juges et les médias partagent une même idéologie qui « autorise les hommes qui ont tué leurs femmes à marcher librement dans la rue et à purger des peines de pure forme » (ibid. : 5). Ces réactions insuffisantes incitent ainsi les hommes à commettre ou à reproduire des actes violents contre les femmes. Les films violents et la pornographie, « forme de propagande antiféminine » (ibid. : 18), sont aussi largement mis en cause car ils exhibent des femmes soumises, humiliées, trompées et contraintes par la force. La critique se veut radicale : il s’agit là d’une « guerre globale et patriarcale contre les femmes » (ibid. : 21).

2.2. Feminicidio

Sollicitée dans l’éclaircissement des assassinats des femmes de Ciudad Juárez, l’anthropologue Marcela Lagarde utilise le bagage théorique féministe nord-américain et propose alors d’envisager ces meurtres comme un ensemble de crimes misogynes qu’elle nomme feminicidio. Elle trouve plus judicieux de construire le mot à partir de la racine latine feminis, ce qui permet d’éviter la symétrie que l’on peut trouver en anglais entre femicide et homicide et qui risquerait de réduire le concept à un simple crime contre une femme, occultant la perspective de genre. De plus, la définition donnée par Lagarde monte d’un cran dans la critique des institutions, faisant de l’impunité une cause du feminicidio[15]. Elle reflète alors le contexte particulier de la mobilisation mexicaine contre l’impuissance des autorités locales et nationales à faire cesser les meurtres contre les femmes à la frontière avec les États-Unis. En effet, entre 1993 et 2001, la mobilisation enfle proportionnellement au manque d’intérêt des autorités. De nombreux dysfonctionnements sont pointés : négligence policière dans les enquêtes, difficultés d’accès des familles aux dossiers, lenteur administrative et judiciaire, disqualification des témoignages, remise en cause des moeurs des victimes. En 2001, une coalition de 300 associations lance la campagne « Halte à l’impunité » pour dénoncer l’indifférence du gouvernement mexicain. Reprenant de la définition de Radford et Russell l’idée de la tolérance complice des instances judiciaires, Lagarde étend l’accusation à toutes les institutions dépendant de l’État et à l’État lui-même :

Pour qu’un feminicidio ait lieu, doivent converger, de manière criminelle, le silence, l’omission, la négligence et la collusion partielle ou totale des autorités chargées de prévenir et d’éradiquer ces crimes. Leur cécité de genre ou leurs préjugés sexistes et misogynes sur les femmes. Les conditions du feminicidio sont réunies quand l’État (ou certaines de ses institutions) ne donne pas les garanties suffisantes aux filles et aux femmes et ne crée pas des conditions de sécurité qui garantissent leurs vies dans la communauté, à la maison, dans les espaces de travail, de transit ou de détente. Et plus encore, quand les autorités ne remplissent pas efficacement leurs fonctions. [...] Quand l’État est une partie structurelle du problème de par sa dimension patriarcale et de par son attachement à préserver cet ordre, le feminicidio est un crime d’État.

Lagarde, 2008 : 216, 217

Lagarde met à profit le contexte local et médiatisé des meurtres commis à Ciudad Juárez pour reconceptualiser la violence contre les femmes dans un cadre global. En mettant en avant la violence institutionnelle qui rend possible la violence contre les femmes partout, dans la sphère familiale et en dehors de celle-ci, Lagarde rend obsolète la dichotomie traditionnelle entre public et privé, exigeant une réponse de l’État non seulement à la frontière, mais aussi dans le reste du pays, où 60 % des femmes assassinées avaient préalablement dénoncé la violence qu’elles subissaient (Lagarde, 2006 : 3).

À la suite de Lagarde, Julia Monárrez utilise elle aussi la catégorie feminicidio pour dénoncer le sadisme des assassinats commis à Ciudad Juárez. Elle établit la définition du feminicidio sexuel systémique[16] pour replacer le caractère violent des meurtres au centre de la réflexion et insister, comme les Nord-Américaines, sur la dimension sexuelle des crimes :

Ni le viol ni l’agression sexuelle ne sont des conditions nécessaires ou suffisantes pour qualifier un crime de sexuel. Ce qui compte c’est l’érotisation de l’acte de tuer, c’est-à-dire, la délectation, la jouissance, le plaisir et la satisfaction que leur donne l’acte de tuer. L’assassinat sexuel se définit et inclut tous les cas dans lesquels l’assassin a été motivé par des pulsions sexuelles sadiques, par la luxure morbide.

Monárrez, 2009 : 48

Si elle adhère à la conception de Lagarde concernant l’impunité des crimes et le rôle de l’État dans le climat d’insécurité permanente et intense que subissent les femmes, sa définition s’écarte de celle de sa compatriote de par la place accordée au rapport social de classe et de par le choix de distinguer des sous-catégories. Le feminicidio sexuel systémique recouvre ainsi deux types de crimes. Dans le cas du feminicidio sexuel systémique organisé, les assassins peuvent être assimilés à un réseau organisé qui tue sur une période longue et à une méthode consciente (Mónarrez, 2006 : 376), tandis que dans le cas du feminicidio sexuel systémique désorganisé, les assassins tuent une seule fois et à un moment précis (ibid. : 378). Elle élabore également le concept de feminicidio intime incluant le feminicidio infantile et le feminicidio familial, dans le but de « désarticuler les définitions de crimes ou homicides de femmes pour violence domestique, violence intrafamiliale ou crimes passionnels » (ibid. : 362) qui invisibilisent le sexe des victimes et l’usage intentionnel de la violence.

Cependant, dans le contexte politique national, c’est la définition en extension de Lagarde qui sera mise en avant[17] : un discours définitoire dans lequel le feminicidio ne connaît pas de classe sociale, d’âge, ou de race et prend seulement en compte le fait pour une femme d’être tuée et violentée parce qu’elle est femme. Le concept s’intéresse à toutes celles qui souffrent de violences quotidiennes et qui peuvent, un jour, y laisser la vie : « on pourrait presque dire que quand on dit “il a failli la tuer”, nous avons une survivante du feminicidio, dans le monde il y a donc des millions de survivantes » (Lagarde, 2006 : 2). L’auteure reprend ici le paradigme du continuum de violence pour faire porter l’attention non seulement sur les femmes assassinées, mais aussi et surtout sur les femmes menacées. La catégorie théorique feminicidio recouvre dès lors tous les comportements violents portant atteinte physiquement et moralement aux femmes. Engageant la responsabilité de l’État, elle devient aussi une catégorie politique qui « donne un langage au mécontentement » (Boussaguet, 2009 : 228) et impose la perspective de genre comme un système de valeurs et de normes partagé, légitimant les attentes de la société et pouvant proposer des solutions dans le domaine de la lutte contre la violence commise contre les femmes.

2.3. Femicidio

Les féministes costaricaines qui travaillent sur la violence quotidienne contre les femmes voient également dans la proposition des Nord-Américaines un cadre théorique innovant. Confrontées à la variabilité des catégories utilisées par les enquêtes judiciaires et les journaux pour traiter des homicides commis contre des femmes (problèmes passionnels, violence intrafamiliale, homicides accidentels), Ana Carcedo et Montserrat Sagot décident d’utiliser la catégorie femicidio, qu’elles définissent en des termes assez proches de femicide comme « la forme la plus extrême de terrorisme sexiste, motivée, majoritairement, par une volonté de possession et de contrôle sur les femmes », comme « la manifestation la plus extrême d’un continuum de violence » (Carcedo et Sagot, 2000 : 12, 13). Elles traduisent le concept nord-américain de manière littérale pour revendiquer la filiation de leur réflexion. Lors de leur première enquête, elles mettent au point des catégories liminaires qui distinguent les meurtres selon la relation avec l’agresseur et le contexte[18] :

Nous parlions de « femicidio intime » quand la femme assassinée avait une relation intime avec l’agresseur (mari, conjoint, membre de la famille, etc.) [...] de « femicidio non intime » pour les femmes mortes dans le contexte d’une agression sexuelle, quand cette relation « intime » avec l’agresseur n’existe pas. Nous avons défini le « femicidio par connexion » parce que nous découvrions, notamment dans le cas particulier du Costa Rica, beaucoup de femmes mortes parce qu’elles étaient dans la ligne de tir, c’est-à-dire essayant de défendre d’autres femmes de l’agression fémicide (une mère défendant sa fille, une soeur, une amie, une voisine qui essaye d’intervenir dans une situation où un femicidio était en train de se produire).

Devineau, 2012 : 83

Cette classification rappelle celle utilisée par d’autres chercheurs (par exemple, Ellis et DeKeseredy, 1996). Elle met en avant le contexte relationnel dans lequel les crimes ont lieu pour souligner que « la famille est le groupe social le plus violent et le foyer le lieu le plus violent » (Carcedo et Sagot, 2000 : 5). Si, au début de l’étude, les auteures rappellent que c’est le contexte d’oppression de genre qui détermine le femicidio, leur définition s’oriente finalement vers un cadre plus restreint considérant « comme femicidio les homicides de femmes commis par des hommes et provoqués par la violence intrafamiliale ou sexuelle » (Carcedo et Sagot, 2000 : 31). La compartimentation des violences se confirme dans la seconde enquête menée par Carcedo en Amérique centrale, complexifiant le discours définitoire de femicidio (Lapalus, 2013 : 79). De nouvelles catégories appelées « scènes » sont définies : d’une part, des scènes dites historiques (la scène de la famille, la scène des relations de couple, la scène de l’agression sexuelle, la scène du commerce sexuel) et, d’autre part, des scènes dites nouvelles (la scène de la traite des femmes, la scène des mafias et réseaux délinquants, la scène des maras, la scène misogyne, la scène de l’acharnement) (Carcedo, 2010 : 14).

Alors que Lagarde met en avant l’expérience de la violence et de la domination que font les femmes en tant que femmes pour dénoncer le rapport de genre comme rapport de domination prioritaire, Sagot et Carcedo soulignent « des vulnérabilités sociales qui vont au-delà du simple fait d’être une femme » (Devineau, 2012 : 82) comme la classe sociale, l’âge et l’ethnie. Cet attachement à la dimension contextuelle des crimes les pousse à s’opposer à la définition du feminicidio de Lagarde car pour elles, « la question de l’impunité ne définit pas le feminicidio. Ce sont les motivations, le cadre dans lequel il a lieu, la façon dont la femme meurt et la relation qu’elle avait avec l’agresseur » (ibid. : 86). Pour Sagot, Lagarde va trop loin dans sa définition. Ainsi, puisque certains coupables sont condamnés, l’État n’est pas condamnable dans tous les cas de feminicidio :

Notre critique est qu’il y a des femicidios, des assassinats de femmes pour des raisons liées au genre, qui finissent par être éclaircis et dont les coupables finissent même en prison. On ne peut pas déterminer une participation directe de l’État, une participation structurelle, d’accord, mais pas une participation directe. La question que je pose à Marcela Lagarde est : qu’est-ce qu’il se passe dans ces cas ? Ce ne sont plus des feminicidios quand il n’y a plus d’impunité ? Depuis notre perspective, le concept de Marcela Lagarde perd de sa force parce qu’il ne peut pas répondre à cette question.

id.

Sagot se reconnaît davantage dans la définition de Monárrez qui, on l’a vu, articule les différents rapports sociaux dans la causalité des violences contre les femmes et inscrit la perpétuation des inégalités de genre dans la division sexuelle du travail et le processus de production patriarcal et capitaliste :

Nous sommes plus proches en revanche de Julia Monárrez, de sa façon d’analyser d’une part la relation entre la violence à l’encontre des femmes, le capitalisme et certaines formes d’organisation de la production à Ciudad Juárez et d’autre part la relation entre classe, genre et race. Julia analyse un panorama plus vaste que le fait qu’il y ait ou non de l’impunité, participation ou non de l’État.

Devineau, 2012 : 86

Si les discours définitoires de femicidio et feminicidio soulignent tous le caractère profondément social et politique de la violence contre les femmes et mettent en lumière le foyer comme espace social où les femmes ont le plus de risques de perdre la vie, elles problématisent différemment la question. Le choix de l’extension ou de la classification, de la spécification ou de la despécification du rapport de genre, de l’inclusion ou non de la responsabilité de l’État sont autant de points de controverse qui traversent les discours définitoires. Lors de la mise à l’agenda public et juridique, ce sont aussi des caractéristiques qui vont distinguer les concepts.

3. De la théorie à l’action politique

Dans cette dernière partie, il s’agit d’évaluer les tensions que les concepts théoriques subissent lors du passage à la loi. Le contexte national et la force dont disposent les acteur.e.s de la promotion de la cause des femmes influent sur le processus de négociation qui s’engage au niveau législatif et constitutionnel autour des projets de loi, mettant à l’épreuve l’agencement conceptuel et définitoire des nouvelles propositions.

3.1. Le concept de violencia feminicida

Au Mexique, l’élaboration du feminicidio comme outil de politique publique et catégorie légale a été facilité par ce qu’il convient d’appeler une fenêtre d’opportunité (Boussaguet et al., 2010 : 276). En effet, trois courants convergent à partir de 2003. Le courant du problème est porté par l’action conjointe des organisations de la société civile, des pressions internationales et des médias qui font émerger les meurtres contre les femmes de Ciudad Juárez comme un problème public. Le courant de la solution s’incarne dans le mot même de feminicidio réclamant la fin de l’impunité pour les coupables, la justice pour les familles et une auto-critique de l’État et de son fonctionnement. Enfin, le courant politique s’exprime via l’alternance qui met fin à 70 ans d’exercice du pouvoir par le Parti Révolutionnaire Institutionnel. A cette occasion, Marcela Lagarde devient députée. Nommée par le président Vicente Fox à la tête d’une commission parlementaire en charge de l’éradication des assassinats contre les femmes, celle-ci intègre d’emblée le concept feminicidio au nom de la commission qui devient la Commission spéciale pour connaître et poursuivre les recherches en lien avec les feminicidios dans la République Mexicaine, rapidement connue sous le nom de Commission Feminicidio. Relai entre le savoir spécialisé et l’action politique, Lagarde joue le rôle de « faiseuse d’agenda » (Boussaguet, 2009 : 246). Elle légitime l’usage et le sens du mot feminicidio qui devient le nouveau cadre explicatif de la violence contre les femmes et l’outil méthodologique à partir duquel on formule de nouveaux indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Le travail de la commission s’appuie sur le socle définitoire et idéologique de feminicidio : 60 expertes sont chargées d’investiguer depuis une méthode et une vision scientifique fondée sur « une perspective synthétique de genre, intégrale, qui présente une analyse sociale, économique, politique et culturelle des causes qui sont derrière les disparitions et les crimes de filles et de femmes au Mexique » (Lagarde, 2006 : 2). Des études de cas ont lieu partout au Mexique, mettant à jour des zones de violence extrême avec des taux encore plus élevés que ceux relevés à Ciudad Juárez. Des bases de données sont créées relevant le nom, l’âge, la situation matrimoniale et professionnelle de la victime, le lien avec l’agresseur, le lieu de découverte du cadavre, mais aussi les violences subies par les femmes en amont de l’agression qui leur a été fatale et le traitement administratif et judiciaire du crime. Le viol n’est plus un critère pour caractériser un feminicidio et parmi la cartographie disponible se trouve une carte de l’impunité des crimes (Comisión Especial, 2005 : 137). Le rapport de la commission montre ainsi que les femmes victimes de violence extrême sont de toute condition, que les délits sont en grande majorité impunis et mettent souvent en cause un proche de la victime, que l’intervention des institutions confrontées à la violence de genre est défaillante, que les contenus législatifs sont misogynes et insuffisants. Par ailleurs, des taux anormalement importants de morts violentes (suicide, mortalité maternelle) dans le cadre de l’oppression de genre ont été découverts. La définition en extension de Lagarde a ainsi permis de passer de l’analyse stricte des meurtres à l’analyse d’un ensemble de conduites individuelles et institutionnelles misogynes, déterminant le référentiel de la politique publique à venir.

La Loi générale d’accès des femmes à une vie libre de violence (Ley General), votée le 2 février 2007, reconnaît la spécificité des violences subies par les femmes dans un contexte asymétrique de relations et de pouvoir. Elle décline des mesures de prévention, d’attention et de sanction, que la violence soit subie dans un cadre familial, professionnel, scolaire ou communautaire. La reconnaissance de la violence institutionnelle pointe la responsabilité de l’État et plus largement de la société dans les actes de violence contre les femmes. Si le mot feminicidio est rejeté, sans doute de par un contenu protestataire trop fort, un consensus sera trouvé autour de l’expression violencia feminicida, entendue comme

la forme la plus extrême de violence de genre envers les femmes, issue de la violation systématique de leurs droits de l’homme, dans le domaine public comme dans le privé, comprenant l’ensemble de conduites misogynes qui peuvent impliquer l’impunité sociale ou de l’État et qui peuvent culminer dans le meurtre ou dans d’autres formes de mort violente des femmes.

Ley General, 2007 : c 5, art 21

On note que le concept conserve l’essentiel du contenu définitoire du feminicidio et fonctionne comme un marchepied vers la création d’un nouveau délit pénal. Le 27 juillet 2011, le code pénal du District fédéral est modifié et un nouveau chapitre Feminicidio apparaît, condamnant « la personne qui, pour des raisons liées au genre, ôte la vie à une femme » (Código Penal DF, 2011, c 6, art 148 bis) à une peine pouvant aller jusqu’à cinquante années de prison, peine plus élevée que pour un homicide, affichant clairement les raisons de genre comme des circonstances aggravantes. Un protocole spécifique est également établi pour garantir la perspective de genre des enquêtes policières et judiciaires. Cette nouvelle catégorie fait désormais partie des codes pénaux d’au moins onze États mexicains.

Dans le contexte mexicain, il semble que la stratégie définitoire globalisante portée par Lagarde ait permis de dépasser la dichotomie privé/public et de politiser l’expérience féminine de la violence au-delà du cadre traditionnel des lois de première génération qui pensait la violence dans un contexte fallacieux de symétrie de genre.

3.2. Le femicidio comme meurtre de conjointe

Si la mobilisation costaricaine obtient des avancées manifestes avec le vote de la Loi contre la violence domestique en 1996, la création de l’Institut national des femmes et d’un ministère de la Condition de la femme en 1998, ici comme ailleurs, les féministes montrent que cette première loi reste insuffisante. Le mésusage du concept genre est patent : par exemple, dans le chapitre sur la promotion des modèles culturels, on incite l’État à lutter contre « tout type de pratiques basées sur la prémisse de l’infériorité de l’un ou l’autre genre » (Ley Contra la Violencia Doméstica, 1996 : c 5, art 21), genre devenant synonyme de sexe et perdant toute dimension analytique des rapports de domination à l’oeuvre dans la violence masculine exercée au sein du couple et de la famille.

La définition de femicidio par Carcedo et Sagot est donc reprise dans une volonté de faire reconnaître juridiquement la spécificité de la violence contre les femmes dans un cadre intime. Un projet de loi de pénalisation de la violence de genre, incluant la figure du femicidio, est déposé en 1999. Les actions se multiplient pour faire pression sur les entrepreneurs politiques : des marches de femmes réclamant l’approbation de la loi sont organisées (Júarez Membreño, 2005 : 204), l’Institut national des femmes ouvre la ligne d’écoute « Brisons le silence », les enquêtes du Centre féministe d’information et d’action montrent que, sur cinq mille femmes accueillies, 58 % témoignent de la crainte d’être tuée par leur compagnon, enfin, l’enquête de Carcedo et Sagot confirme la sous-estimation par les statistiques nationales de la magnitude du femicidio intime, soulignant l’urgence d’une action politique et juridique. Pourtant, le processus législatif, chargé d’examiner le projet de loi, s’étendra sur huit ans pour finalement aboutir en 2007 au vote de la Loi de pénalisation de la violence contre les femmes. Plusieurs fois reportée au prétexte de l’existence récente de la Loi contre la violence domestique, la Loi de pénalisation intègre finalement la figure du femicidio, mais dans un cadre définitoire peu satisfaisant. Si la proposition originelle contenait 61 articles et définissait dans son premier article la violence comme « une pratique discriminante pour des raisons de genre, spécialement dans le cadre de relations de pouvoir et de confiance », la loi finalement adoptée n’a retenu que 47 articles et a remplacé « relations de pouvoir et de confiance » par « relation de couple » (Ley de Penalización, 2007, c 1, art 1), vidant à nouveau le concept de genre de sa dimension critique. Ainsi, dans l’article 21 est reconnu coupable de femicidio « quiconque donne la mort à une femme avec laquelle il entretient une relation de couple, en union de fait déclarée ou non ». La définition de femicidio n’inclut pas de perspective de genre, se limite à un acte de violence physique finalement entendu comme un meurtre d’épouse ou de concubine. Par ailleurs, la loi discrimine clairement certaines victimes qui auraient dû bénéficier de son application, comme la jeune fille maltraitée par un petit ami, la femme qui ne vit plus ou n’a jamais vécu avec son compagnon, celle qui a divorcé ou celle qui vit avec son agresseur sans que la vie commune ne soit reconnue par la loi costaricaine car datant de moins de trois ans. En ce qui concerne finalement les biens juridiques protégés, cette loi n’en identifie aucun. À titre de comparaison, dans la loi mexicaine, la vie, l’intégrité corporelle et les droits de l’homme apparaissent comme des biens protégés.

Les restrictions que Sagot et Carcedo donnent à la définition de femicidio dans l’enquête nationale de 2000, pour cibler certains types de violence, semblent avoir été reprises à mauvais escient par des législateurs soucieux de maintenir une approche conservatrice du droit. Considérant comme femicidios « les homicides de femmes commis par des hommes et provoqués par la violence intrafamiliale ou sexuelle » (Carcedo et Sagot, 2000 : 31), excluant « les crimes commis sans indice clair de violence sexuelle » (Carcedo et Sagot, 2000 : 23), écartant les morts dites accidentelles, les disparitions et réduisant à maintes reprises le concept aux femicidios intimes (Carcedo et Sagot, 2000 : 22, 35, 41, 42, 44, 50, etc.), le discours définitoire des chercheuses a pu être utilisé par le processus législatif pour dénaturer la catégorie théorique de femicidio. En isolant l’analyse des homicides commis contre les femmes dans le cadre familial des autres cas, l’étude fait certes ressortir le taux élevé de femicidios commis dans la sphère privée, mais elle prend aussi le risque « d’enclaver une problématique dans une arène séparée et de l’évacuer des débats plus larges » (Lieber, 2003 : 81). Si la classification et la variété des indicateurs permettent une approche sociologique plus fine du phénomène étudié, elles facilitent en revanche un retour à la hiérarchisation des types de violence commis et de l’attention publique dont ils peuvent bénéficier.

Par conséquent, l’exemple costaricain permet de souligner la difficulté persistante qu’il y a à problématiser depuis les tribunaux les relations de couple comme un cadre privilégié d’oppression de genre. Le contexte national, la publicisation moindre et le manque de positionnement institutionnel des acteur.e.s peuvent expliquer en partie la dénaturation subie par le concept femicidio. Il semble également que le choix de la distinction des contextes et des relations entre victime et agresseur soit exploitée par le cadre juridique pour perpétuer l’invisibilisation des rapports sociaux de sexe dans la sphère privée, dans un contexte où la séparation reste un moyen de nier la responsabilité sociale et politique de l’oppression des femmes.

3.3. Un concept innovant entre dynamisme et inertie

Si l’impunité, entendue comme la responsabilité de l’État et de ses institutions dans la continuité des violences contre les femmes, est l’élément discursif fort qui justifie souvent le choix entre les deux termes femicidio et feminicidio, on constate actuellement un rapprochement des deux usages pour faire front commun contre la violence. Les deux concepts ont permis de faire émerger sur l’ensemble du continent l’ampleur des crimes misogynes. Partout, depuis vingt ans, des enquêtes s’appuyant sur ces nouvelles catégories ont été menées pour lutter contre la politique de la donnée absente et insister sur le fait que les femmes ne sont pas tuées dans les mêmes circonstances que les hommes, car 65 % d’entre elles ont été tuées par un homme qu’elles connaissaient et pour des raisons liées aux rapports sociaux de sexe (Isis Internacional, 2002). Les mouvements de femmes et les mouvements féministes du continent ont pu s’appuyer sur ces concepts pour convaincre que la violence contre les femmes n’est pas une affaire d’ordre privé ou public, mais qu’elle constitue une violation des droits de l’homme et qu’en tant que telle, sa reproduction est liée au non-respect des conventions internationales par les États qui les ont ratifiées. Ainsi, dans pratiquement tous les pays latino-américains, les organisations de la société civile ont lutté pour faire voter des lois incluant le femicidio ou le feminicidio comme figure juridique ou pénale[19], et des observatoires nationaux et internationaux ont vu le jour pour recenser les délits.

Par ailleurs, le discours définitoire de ces concepts est entré dans une nouvelle étape avec la récente édition d’une anthologie en langue anglaise où deux chercheuses, Cynthia Bejarano et Rosa Linda Fregoso, revendiquent le feminicidio comme un outil conceptuel en provenance du Sud global. En réunissant les textes des chercheur.e.s qui ont utilisé les catégories de femicidio ou feminicidio sous la traduction anglaise feminicide, elles proposent une définition forgée pour une utilisation internationale et maximale du concept[20], reprenant les apports de Lagarde (responsabilité de l’état, définition extensive, atteinte aux droits de l’homme), mais également ceux de Monárrez, Carcedo et Sagot (intersectionnalité et contextualisation) :

[Premièrement] nous appelons feminicide les meurtres de femmes et de filles reposant sur une structure de pouvoir du genre. Deuxièmement, le feminicide est une violence de genre qui est à la fois publique et privée, impliquant d’une part l’État (directement ou indirectement) et d’autre part des criminels individuels (des auteurs privés ou des agents de l’État) ; cela inclut donc la violence systématique, généralisée et la violence interpersonnelle quotidienne. Troisièmement, le feminicide est une violence systémique enracinée dans les inégalités sociales, politiques, économiques et culturelles. C’est pourquoi notre analyse n’est pas seulement centrée sur le genre, mais aussi sur l’intersection des dynamiques de genre avec les cruautés racistes et les injustices économiques dans des contextes locaux et globaux. Enfin, notre approche du concept rejoint l’interprétation critique des droits de l’homme de Lagarde qui fait du feminicide un crime contre l’humanité.

Bejarano et Fregoso, 2010 : 5

Depuis quelques années, le concept de feminicidio s’impose également sur la scène internationale. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné le Mexique en établissant sa responsabilité dans « les homicides de femmes pour des raisons de genre aussi connus comme feminicidios » (CIDH, 2009 : 42). Le concept est désormais utilisé dans un contexte global dépassant le seul continent latino-américain (Jiménez et Ronderos, 2010 ; Academic Council on the United Nations System, 2013). Pour sa part, Lagarde propose une réflexion sur l’impunité comme possible indice de sécurité humaine et de développement démocratique. Comme l’on mesure l’Indice de Développement Humain, elle suggère de mesurer le taux d’impunité du feminicidio des États (Devineau, 2012 : 84).

Pourtant, malgré cette indéniable avancée dans la lutte contre les violences contre les femmes, les défenseurs des droits des femmes s’accordent sur la résistance d’un droit conservateur et sur le manque d’effectivité des lois votées pour enrayer la violence, en particulier quand celle-ci émane du conjoint. D’autre part, dans la presse et même dans certaines études scientifiques, femicidio désigne bien souvent des crimes de femmes sans que soit prise en compte la perspective de genre (Nowak, 2012). Le concept perd de sa force et devient, dans un cadre légal ou sociologique limité, une nouvelle catégorie restrictive essentialisant les victimes dans leur rôle d’épouse (Gill, 2013) ou de mère, invisibilisant les chiffres réels des meurtres commis. Les lois votées sont également souvent menacées et remises en cause par un budget défaillant ou une alternance politique. Tel est le cas au Mexique depuis l’élection de Enrique Peña Ñieto, candidat du PRI (parti conservateur). L’Observatoire national du feminicidio déplore ainsi une recrudescence des violences, le non-enregistrement des disparues au registre national et une réforme du code de procédure pénale qui rétablit des mesures de conciliation entre conjoints, ne protège plus la vie privée des victimes et ne garantit plus la perspective de genre des enquêtes menées.

L’intégrité discursive et conceptuelle de ces nouvelles catégories demeure fragile et reste donc l’objet d’attention et de lutte des mouvements de femmes et des mouvements féministes face à la tendance de fond à la reproduction du système : « la reconnaissance des droits des femmes opère comme le Guépard, quelque chose change pour que rien ne change » (Matus et Fries, 1999 : 51).

Conclusion

À l’heure où dans d’autres pays, notamment en France, on s’interroge sur l’opportunité, d’une part, de traduire et d’employer les concepts de femicide/femicidio/feminicidio et, d’autre part, d’envisager les aspects juridiques de leur inclusion au droit (Roman, 2014), il semble fondamental de ne pas sous-estimer l’important travail de conceptualisation mené par les intellectuelles latino-américaines. Loin d’être un transfert brut du concept nord-américain, femicidio et feminicidio sont des paradigmes alternatifs qui déconstruisent les définitions stéréotypées de la violence contre les femmes et font naître de nouvelles interprétations, au-delà des expressions neutres comme violence domestique, violences conjugales, violence familiale, violence interpersonnelle. En insistant sur le contexte de genre qui préexiste aux violences, les agresseurs sont identifiés comme des hommes « normaux », sans antécédent délinquant ou pathologique, mais avec la particularité commune de se considérer comme les maîtres des femmes et de s’attribuer ainsi le droit de les violenter jusqu’à, parfois, leur ôter la vie. La définition en extension et l’inclusion de la responsabilité de l’État au discours définitoire de feminicidio ciblent efficacement la lutte contre les stéréotypes sexistes qui agissent en amont des violences : elles soulignent le travail nécessaire de sensibilisation des agents de l’État mais aussi de la population dans son ensemble à la déconstruction des rapports de domination des hommes sur les femmes.

De plus, l’expérience latino-américaine confirme que les liens entre le monde académique et le monde politique sont fructueux dans la recherche des moyens théoriques et pratiques de lutter contre les violences sexistes. La configuration triangulaire dans laquelle Lagarde s’est placée, entre sphère académique, militante et politique, met en lumière la place centrale du travail définitoire des violences dans la mobilisation des ressources et le cadrage des politiques publiques. Au cours du processus de négociation discursive et normative engagé par les parlementaires, elle a été, avec d’autres, un relais efficace pour faire que la logique académique et militante, qui insère la violence dans un contexte social, s’accorde à la logique juridique, qui produit de nouvelles figures pénales.

Enfin, cette étude de cas montre qu’il est possible de créer une nouvelle catégorie juridique pénalisant la violence commise contre une femme dans un contexte de relations asymétriques de pouvoir et que l’argument d’imprécision de la définition, invoqué par de nombreux juristes et avocats (Toledo Vasquez, 2009 : 143) semble infondé. Plus qu’un souci de rigueur, c’est un souci conservateur qui anime le droit, un refus de s’assumer comme un outil transformateur des institutions. De ce point de vue, la lutte engagée via les concepts de femicidio/feminicidio est un travail novateur de décentrage des représentations et d’implosion des mots de la loi.

Appendices

Annexe

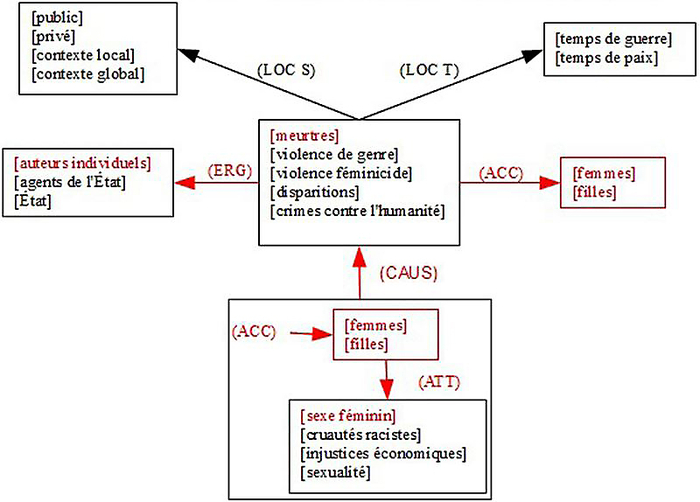

Cette partie donne accès aux graphes sémantiques établis à partir de l’analyse des discours définitoires. L’écriture linguistique des graphes permet de visualiser à la fois les noeuds sémiques, c’est-à-dire le contenu d’un lexème, d’un mot, et les liens, les relations entre ces différents contenus. Les lexèmes apparaissent entre crochets, les liens apparaissent entre parenthèses. Le tableau des liens permet de lire et de saisir la structuration de sens de chaque définition donnée (Tableau 1). Par exemple, le lien ergatif, figuré (ERG), se réfère à l’agent d’une action tandis que le lien accusatif, figuré (ACC), désigne l’entité qui est affectée par une action. Ainsi, la phrase « un homme commet un crime contre une femme » peut être traduite par : [homme]←(ERG)─[crime]─(ACC)→[femme]

Tableau 1

Lecture des graphes sémantiques

Cet outil de modélisation s’inspire directement de la sémantique textuelle envisagée comme science sociale et considérant que les faits sémantiques, comme les autres, sont construits (Rastier, 1989 : 7). Cette proposition de reconstruction matérielle présente à notre sens plusieurs intérêts : de façon générale, le graphe sémantique peut se présenter comme un outil transversal à même de décrire et d’organiser avec précision les faits de langue dégagés par une analyse qualitative. À l’instar du sociogramme, largement utilisé pour modéliser les différentes relations entre les sujets faisant partie d’un groupe, le graphe sémantique formalise les relations de sens que porte le discours des acteur.e.s, rend compte de la structure des énoncés de la langue comme objet et production sociale. Dans le cas présent de l’analyse de définitions de concepts relativement proches dans leur structure discursive (quelqu’un exerce des violences sur autrui pour x raisons), le graphe sémantique permet d’identifier un niveau de cohésion entre les structures des différents discours et souligne visuellement les parties sur lesquelles le sujet fait porter les efforts conceptuels. Par exemple, si telle définition de la violence insiste plus particulièrement sur le pôle de la victime, le graphe sémantique rendra visible non seulement cette insistance mais également la nature des liens multiples que le discours construit et active autour de la victime.

Figure 1

Stratégies d’euphémisation des crimes contre les femmes, graphe sémantique d’après Carcedo et Sagot (2000), Lagarde (2006 et 2008) et Monárrez (2009)

La lecture de ce graphe sémantique (Fig. 1) montre que ce n’est pas l’acte de tuer qui est mis en relief par le discours dominant. Les trois pôles de l’agent, du patient et de la cause de l’acte sont en revanche très investis sémantiquement. On note l’omniprésence du sème du dérèglement, qu’il soit moral, mental ou économique dans ces trois pôles, ce qui confère à la définition une dimension pathologique et caricaturale : des fous tuent des folles, des étrangers tuent des inconnues, etc. C’est cette structure particulière de la définition des crimes de femmes par le discours dominant que les intellectuelles mexicaines et costaricaines ont tenu à dénoncer dans leurs écrits avant de proposer un tout autre investissement discursif de la définition des violences contre les femmes.

Figure 2

Femicide, graphe sémantique d’après Radford et Russel (1992)

Ce graphe (Fig. 2) permet de visualiser l’important travail de conceptualisation mené par Radford et Russell. Le patron de base de la définition de femicide (« killings of women by men because they’re women ») apparaît ici et dans les graphes suivants en rouge afin de visualiser clairement la filiation entre femicide et femicidio/feminicidio. On note que l’agent et le patient des violences sont sémantiquement réduits à leur dimension sexuelle, le rapport social de sexe apparaissant comme la cause des violences et se cumulant avec d’autres rapports sociaux. Dans cette définition, le femicide est vu comme l’instrument utilisé par l’idéologie patriarcale pour terroriser les femmes et maintenir le statu quo patriarcal. La comparaison avec les trois graphes sémantiques suivants permettent de voir les choix opérés par Lagarde, Monárrez et les Costaricaines pour construire leur propre discours définitoire. Alors que les Costaricaines et Monárrez conservent une structure assez proche du femicide, activant les mêmes liens, Lagarde choisit de simplifier la structure sémantique de base de l’agent, du patient et de la cause première tout en activant un deuxième niveau causal : les femmes sont assassinées parce qu’elles sont femmes et parce que l’État ne garantit plus leur sécurité.

Figure 3

Feminicidio, graphe sémantique d’après Lagarde (2008)

Le graphe sémantique réalisé à partir du discours définitoire de Lagarde (Fig. 3) montre une volonté de simplification des liens entre les diverses unités sémantiques par rapport au discours définitoire de femicide. Le discours est prioritairement axé sur l’acte lui-même et sur le double niveau causal. L’orientation légaliste de la définition repose sur l’intégration des violences contre les femmes au champ sémantique du droit international et sur la responsabilité de l’État. L’impunité renvoie explicitement à une défaillance de l’État dans la défense des droits des femmes, rapprochant le feminicidio d’un crime d’État.

Figure 4

Feminicidio sexuel systémique, graphe sémantique d’après Lagarde (2008)

Le discours définitoire du feminicidio sexuel systémique (Fig. 4) est assez proche de celui du femicidio de Carcedo et Sagot (2000). La causalité des meurtres intègre une variété de rapports sociaux au-delà des rapports de sexe, et la sociologue conserve une structure héritée des Nord-américaines dans laquelle la violence extrême apparaît comme un outil de la domination patriarcale. L’élément d’impunité, dans sa place et son contenu, se rapproche en revanche de la réflexion de Lagarde et cible plus directement l’État.

Figure 5

Femicidio, graphe sémantique d’après Carcedo et Sagot (2000)

La structure sémantique de ce graphe (Fig. 5) est relativement proche de celle de femicide dans les liens activés. La dimension avant tout sociologique de la violence contre les femmes est soulignée aussi bien dans la place faite aux différents rapports sociaux que dans le rôle permissif de la société. La dimension sexuelle des crimes est affirmée, elle rejoint la conceptualisation de la violence masculine de Monárrez comme co-construction physique et sexuelle de l’appropriation des femmes. L’impunité recouvre ici aussi bien des comportements collectifs comme l’indifférence et le silence que le laisser-faire des fonctionnaires ou le voyeurisme des médias. La place et le sens qui lui sont accordés diffèrent de ceux de la définition de Lagarde.

Figure 6

Feminicide, graphe sémantique d’après Bejarano et Fregoso(2010)

Sachant que Bejarano et Fregoso inscrivent leur réflexion dans la lignée de Lagarde, il est intéressant de comparer les graphes réalisés pour ces auteures (Fig. 6). Le déplacement de l’État d’un lien causal (Lagarde) à un lien ergatif (Bejarano et Fregoso) marque par exemple un pas supplémentaire dans la mise à l’épreuve de l’État par le concept de feminicide : l’État est désormais agent de la violence exercée contre les femmes. L’activation des liens spatiaux et temporels répond en revanche à un effort de contextualisation supplémentaire des violences contre les femmes par les auteures.

Notes

-

[1]

Le discours dominant s’entend ici comme l’ensemble des thèses explicatives basées sur le sens commun et relayées en particulier par les médias. Il véhicule un ensemble de stéréotypes sur les meurtres contre les femmes. Les stéréotypes les plus fréquents sont analysés dans la première partie de l’article.

-

[2]

Toutes les traductions sont de l’auteure.

-

[3]

Parmi les nombreuses définitions de l’interdisciplinarité, nous retenons ici celle de Patrick Charaudeau, qui comprend l’interdisciplinarité focalisée comme un état d’esprit « engendrant une démarche qui cherche à tenir à la fois la multi-appartenance disciplinaire des phénomènes sociaux (interdisciplinarité) et la rigueur d’une discipline (focalisée) » (Charaudeau, 2010 : 17).

-

[4]

Entre 60 et 70 % des homicides commis contre les femmes s’avèrent être des crimes misogynes selon les études qui ont pu être menées dans différents pays. Ainsi, au Costa Rica, le pourcentage frôle les 70 %, aux États-Unis il est de 63 % (Carcedo et Sagot, 2000 : 34 et 35).

-

[5]

À titre d’exemple, au Guatemala, au Nicaragua, au Chili, en Argentine et au Venezuela, on utilise le concept de femicidio, tandis qu’en Colombie, en Équateur, en Bolivie, au Pérou et au Salvador, on préfère parler de feminicidio.

-

[6]

La maquiladora ou IME (Industrie maquiladora d’exportation) est une entreprise industrielle soumise à un régime spécifique de tarifs douaniers, qui bénéficie ainsi d’une série d’avantages à l’exportation. Ces usines se sont développées au nord du Mexique au travers d’un programme d’industrialisation de la frontière à partir des années 1960 et se caractérisent par une utilisation intensive de la main d’oeuvre dans des activités d’assemblage manuel ou de fabrication. Pour une information plus détaillée sur la place des femmes dans l’industrie maquiladora, nous renvoyons le lecteur et la lectrice à la réflexion de Marie-Laure Coubès (2011).

-

[7]

La comparaison est empruntée par Bruno Lautier à Robert Salais (1977) pour illustrer les conséquences des fluctuations du marché sur l’emploi. Les maquiladoras ont « pompé » dans la population inactive mexicaine et ont « refoulé » cette population quand la situation économique s’est dégradée. Dans le cadre de la mondialisation, Lautier explique que ce phénomène s’accélère, pompant et rejetant la main d’oeuvre de plus en plus vite.

-

[8]

La figure 1 des annexes représente le graphe sémantique qui peut être établi à partir du discours dominant. Il permet de visualiser l’articulation des différentes stratégies d’occultation des violences contre les femmes.

-

[9]

On retiendra en particulier que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (sic !) de Vienne (1993) reconnaît la violence contre les femmes comme une violation de leurs droits de l’homme dans le domaine privé et public. La Convention interaméricaine de Belém do Pará (1995) précise cette avancée et oblige les pays signataires à adopter une politique visant à éliminer toute forme de violence à l’encontre des femmes.

-

[10]

On rappellera par exemple le cas de l’Argentine (Protection contre la violence familiale, 1994), de la Bolivie (Contre la violence dans la famille ou domestique, 1995), du Brésil (Loi pour prévenir, remédier et sanctionner la violence intrafamiliale, 1996), du Chili (Loi sur la violence intrafamiliale, 1994), de l’Équateur (Loi contre la violence faite à la femme et à la famille, 1996), du Guatemala (Loi pour prévenir, éradiquer et sanctionner la violence intrafamiliale, 1996), du Honduras (Loi contre la violence domestique, 1997), du Pérou (À propos de la politique de l’État et de la société contre la violence familiale, 1997) ou du Venezuela (À propos de la violence contre la femme et la famille, 1998).

-

[11]

Diana Russell a d’abord utilisé le mot woman puis lui a préféré le mot female qui permet d’inclure dans la définition les meurtres commis contre des fillettes ou des bébés de sexe féminin. La traduction française est alors « sexe féminin ». Le schéma de la définition de femicide, généralement utilisé par les chercheur.e.s et compris comme le meurtre commis par un homme contre une femme parce que celle-ci est de sexe féminin, ne doit pas faire oublier que l’auteure conceptualise le sexe féminin comme un espace construit idéologiquement dans l’opposition au masculin et depuis des rapports de pouvoir. Afin de faciliter la visualisation du schéma de base de Russell dans les discours définitoires abordés, celui-ci apparaît en rouge dans chacun des graphes sémantiques placés en annexes.

-

[12]

Si l’on a coutume d’attribuer la définition de femicide à Diana Russell, notamment dans l’anthologie Femicide: The Politics of Woman Killing, les contributions de Jill Radford et de Jane Caputi dans ce même ouvrage complètent le discours définitoire du concept.

-

[13]

La figure 2 des annexes correspond au graphe sémantique réalisé à partir du discours définitoire de Radford et Russel (1992).

-

[14]

Le concept de race est ici compris comme une catégorie critique visant à analyser les discriminations et les relations de pouvoir construites sur des différences physiques. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, le mot ethnie remplace souvent race. Nous tiendrons compte ici de la définition d’ethnie comme « construction sociale reposant sur la perception de l’existence d’un caractère culturel distinctif » (Bertheleu, 1997). Le rapport de classe est compris comme un rapport de subordination qui s’appuie sur des bases économiques et des rapports de production.

-

[15]

La figure 3 des annexes correspond au graphe sémantique élaboré à partir du discours définitoire de Lagarde (2008). Il indique clairement le double niveau de causalité des meurtres et des violences contre les femmes.

-

[16]

La figure 4 des annexes correspond au graphe sémantique du feminicidio sexuel systémique selon Monárrez dans Trama de una injusticia (2009).

-

[17]

Les raisons de la mise en avant de la définition de Lagarde sur le plan politique et juridique sont explicitées dans la troisième partie.

-

[18]

La figure 5 des annexes correspond au graphe sémantique réalisé à partir du discours définitoire de Carcedo et Sagot dans leur enquête Femicidio en Costa Rica 1990-1999 (2000).

-

[19]