Abstracts

Résumé

Selon la Constitution et la jurisprudence canadienne, le gouvernement fédéral possède les pleins pouvoirs en ce qui concerne la conclusion de traités et la responsabilité du commerce international. Malgré cette situation, les provinces jouent un rôle de plus en plus important dans les négociations commerciales. Cette situation s’explique par le fait que ces négociations touchent de plus en plus aux champs de compétence des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut imposer ses traités aux provinces. Dans cet article, nous comparons la participation des provinces à trois négociations d’importance : l’Alé avec les États-Unis, l’aecg entre le Canada et l’Union européenne et le Partenariat transpacifique.

Mots-clés :

- négociations commerciales,

- fédéralisme,

- provinces canadiennes,

- Alé Canada-États-Unis,

- aecg,

- ptp

Abstract

According to the Canadian constitution and related jurisprudence, the federal government has full authority to enter into treaties and also has jurisdiction over international trade. Nonetheless, provinces are playing an increasingly significant role in trade negotiations for two reasons: negotiations are increasingly impacting provincial jurisdictions and the federal government cannot impose its treaties on provinces. In this article we compare provincial participation in three major negotiations: cusfta with the United States, ceta between Canada and the European Union, and the Trans-Pacific Partnership.

Key words:

- trade negotiations,

- federalism,

- Canadian provinces,

- Canada/United States cusfta,

- ceta,

- tpp

Resumen

Según la Constitución y la jurisprudencia canadiense, el Gobierno Federal posee plenas facultades en lo que respecta a la firma de tratados y la responsabilidad del comercio internacional. A pesar de esta situación, las provincias desempeñan un papel cada vez más importante en las negociaciones comerciales. Esta situación se explica por el hecho de que estas negociaciones implican cada vez más los campos de competencia de las provincias y que el Gobierno Federal no puede imponer sus tratados a las provincias. En este artículo, comparamos la participación de las provincias en tres negociaciones importantes : el alc con Estados Unidos, el Acuerdo Económico y Comercial Global (aecg) entre Canadá y la Unión Europea y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp).

Palabras clave:

- negociaciones comerciales,

- federalismo,

- provincias canadienses,

- alc Canadá-Estados Unidos,

- aecg,

- tpp

Article body

Selon plusieurs spécialistes, les provinces (et même les territoires canadiens) jouent un rôle de plus en plus important dans les négociations commerciales du Canada (Kukucha 2016, 2013, 2008, 2005 ; Ouellet et Beaumier 2016 ; VanDuzer 2013 ; Fafard et Leblond 2013 ; Paquin, 2014, 2013, 2010, 2006). Bien que, selon la Constitution, le gouvernement fédéral détienne les pleins pouvoirs en ce qui concerne la conclusion de traités et qu’il assume la responsabilité exclusive du commerce international, Grace Skogstad est allée jusqu’à qualifier le processus de négociations commerciales de « juridiction partagée de fait » (de factoshared jurisdiction) (Skogstad 2012 : 204).

Dans la pratique, les provinces ne sont pas inactives pour ce qui est des négociations commerciales. Environ 43 % des 733 ententes internationales conclues par le gouvernement du Québec ont un lien, direct ou indirect, avec le commerce, car elles touchent à des domaines tels que le développement économique, l’agriculture, la culture, les ressources naturelles, le travail ou encore les valeurs mobilières (Ouellet et Beaumier 2016 : 71). Parmi les ententes importantes, on note l’Accord intergouvernemental sur les marchés publics conclu en 2001 avec l’État de New York, l’Entente de 2008 entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et l’Entente sur le marché du carbone avec l’État de la Californie en 2013. Ces trois importantes ententes ont une incidence directe sur le commerce (ibid. : 73).

Deux raisons expliquent cet état de fait. Premièrement, sur le plan constitutionnel, même si le gouvernement fédéral détient la responsabilité du commerce international et qu’il peut négocier dans les champs de compétence exclusifs des provinces, il n’a toutefois pas la capacité de contraindre ces dernières à mettre en oeuvre les traités commerciaux qu’il ratifie (Skogstad 2012 : 204 ; VanDuzer 2013 ; Kukucha 2013, 2008 ; Cyr 2009 ; Paquin 2013, 2010, 2006). Puisque les traités n’ont pas d’effet direct sur l’ordre juridique interne, ils doivent être mis en oeuvre par le palier compétent, fédéral ou provincial. Une intervention provinciale est ainsi incontournable. Deuxièmement, les traités commerciaux, notamment ceux de la « nouvelle génération », concernent de plus en plus les champs de compétence des provinces, qu’il s’agisse des marchés publics, de la mobilité de la main-d’oeuvre, des monopoles publics et des sociétés d’État, de l’investissement ou encore de l’environnement et du développement durable.

Les négociations avec l’Union européenne revêtent une importance toute particulière, car elles ont constitué un précédent de taille. En effet, pour la première fois dans l’histoire des négociations commerciales canadiennes, les provinces ont été représentées au sein de la délégation canadienne et ont même participé directement à plusieurs négociations (Kukucha 2016, 2013 ; Paquin 2013 ; VanDuzer 2013 ; Fafard et Leblond 2013). Cela dit, même si le précédent est important, il ne constitue pas un changement de paradigme dans la gestion des négociations commerciales au Canada et il ne saurait indiquer comment devraient se dérouler les futures négociations. Le réel changement durable provient de l’institutionnalisation croissante des mécanismes intergouvernementaux en lien avec les négociations commerciales internationales. Ce phénomène se retrouve dans d’autres domaines, comme les droits de la personne ou encore l’éducation (Paquin 2006).

Dans cet article, nous expliquons pourquoi les provinces sont devenues des actrices de plus en plus importantes dans les négociations commerciales du Canada. Pour ce faire, nous examinons l’évolution de la conclusion de traités au Canada en général, car la problématique va au-delà des enjeux commerciaux. Dans une seconde partie, nous nous concentrons sur trois négociations commerciales : l’Accord de libre-échange avec les États-Unis (Alé), l’Accord économique et commercial global (aecg) et le Partenariat transpacifique (ptp). En conclusion, nous défendons la thèse selon laquelle l’influence croissante des provinces dans les négociations commerciales ne constitue pas un changement radical propre au gouvernement canadien, mais traduit plutôt une conséquence logique de l’évolution des négociations commerciales depuis les années 1970.

I – Le fédéralisme et les négociations internationales

Le processus de conclusion de traités au Canada, lorsqu’il touche aux champs de compétence des provinces, respecte deux étapes fondamentales qui ne sont pas nécessairement séquentielles : la conclusion d’un traité (c’est-à-dire la négociation, la signature et la ratification) et sa mise en oeuvre. La première étape est un monopole de l’exécutif fédéral (monopole contesté par le gouvernement du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie de 1965), alors que la seconde, l’adoption des mesures législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre d’un traité, relève du législatif, que ce soit au palier fédéral ou provincial – cette intervention législative au palier approprié étant nécessaire pour incorporer les traités en droit interne (Mestral et Fox-Decent 2008).

Pour ce qui est du palier fédéral, un décret émanant de l’exécutif (instrument de pleins pouvoirs qui désigne la ou les personnes investies du pouvoir de signature du traité au nom du Canada) est nécessaire avant la signature, et un second avant la ratification (décret préparé par le Conseil des ministres qui autorise le ministre des Affaires étrangères à signer un instrument de ratification ou d’adhésion). Cependant, dans le cas de certains traités multilatéraux, le décret n’est nécessaire que pour la ratification. Après la signature, le traité est déposé au Parlement fédéral pour une période de 21 jours, sauf en cas d’urgence (article 6.2a de la Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement ; voir Canada. Affaires mondiales 2014). Une fois ce délai écoulé, la législation de mise en oeuvre au palier fédéral peut être adoptée. La ratification, qui est un acte exécutif, nécessite un second décret. La Direction du droit des traités publie le Recueil des traités du Canada qui propose la liste à jour des traités en vigueur au Canada.

En ce qui concerne la seconde étape, pour qu’un traité soit mis en oeuvre, il doit normalement être inscrit en droit interne par une loi d’incorporation au palier compétent (Barnett 2012 ; Scherrer 2000). Si le droit national est compatible avec le traité, il n’y a pas lieu de légiférer – ce qui est d’ailleurs souvent le cas, car les provinces et le fédéral sont fréquemment à l’avant-garde ou ont déjà promulgué des lois plus sévères que certains standards internationaux. Dans le cas contraire, c’est-à-dire quand le droit interne est incompatible avec le traité, une loi de mise en oeuvre est nécessaire. Celle-ci peut prendre diverses formes, allant du texte législatif qui donne force de loi au traité et qui y est annexé, jusqu’à une loi reprenant plus ou moins fidèlement les dispositions du traité. Mestral et Fox-Decent ont dénombré plus de treize façons différentes d’intégrer les traités en droit interne au palier fédéral (Mestral et Fox-Decent 2008 : 617-622). Au Canada, un traité ne prend pas automatiquement le pas sur les lois existantes. Les juges se basent sur les lois canadiennes et non sur les traités pour rendre leurs jugements, même si certains jugements font référence aux traités examinés. L’enjeu au Canada est fondamental puisque « près de 40 % des lois fédérales mettent en oeuvre des règles internationales, en tout ou en partie » (Mestral et Fox-Decent 2008 : 578, traduction libre).

Dans le cas d’un traité visant les champs de compétence du Québec[1], le Parlement du Québec doit approuver le traité avant que le gouvernement donne son assentiment. Cette étape n’est pas nécessaire au palier fédéral et dans les autres provinces. Ainsi le Parlement québécois est-il le seul parlement provincial à intervenir dans l’approbation des traités.

La Loi sur le ministère des Relations internationales impose, depuis 2002, l’intervention du législatif dans le processus d’approbation des engagements internationaux importants pour le gouvernement du Québec. Lorsqu’un engagement international est qualifié « d’important », c’est-à-dire lorsqu’il nécessite, pour être mis en oeuvre, l’adoption d’une loi, la création d’un règlement, l’imposition d’une taxe ou l’acceptation d’une obligation financière pour le gouvernement, ou encore s’il concerne les droits de la personne ou le commerce international, le Parlement doit l’approuver (LeDuc 2009 : 550-551). Depuis 2002, 48 traités ont été conclus par le gouvernement fédéral et considérés comme importants, traités qui ont par conséquent été soumis pour approbation à l’Assemblée nationale du Québec. Ainsi l’État québécois va-t-il plus loin que le Canada, puisque le Parlement fédéral n’a pas à approuver un traité, bien qu’il doive, comme le Québec, adopter une loi de mise en oeuvre.

Au Québec, le ou la ministre des Relations internationales dépose le traité, avec notes explicatives sur les effets de celui-ci, à l’Assemblée nationale. Ce ministre peut présenter une motion pour approbation ou rejet (on compte deux précédents de rejet), et le débat doit durer deux heures. En cas d’urgence, le gouvernement peut « ratifier », selon les mots du gouvernement du Québec, une entente ou approuver un traité avant son dépôt à l’Assemblée nationale (LeDuc 2009 : 550-551). Il existe des précédents, comme le cas de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis (Turp 2016 : 23).

Il est à noter que les débats et le vote au Parlement interviennent après la signature du Canada. Les parlementaires du Québec ont donc peu de possibilités d’influer sur le contenu de l’engagement puisqu’ils ne peuvent que l’adopter ou le rejeter (24-25). Cela dit, rien n’empêche les parlementaires de faire connaître leur humeur pendant les négociations. Lors des négociations portant sur l’aecg, les parlementaires ont invité à deux commissions parlementaires le négociateur en chef pour le Québec, Pierre-Marc Johnson. Par ce mécanisme, les inquiétudes des parlementaires ont pu être soulevées puisque les comptes rendus des commissions ont été rendus publics sur Internet. Dans la grande majorité des cas cependant, l’approbation a été donnée par un vote unanime.

Dans l’éventualité où le Parlement québécois refuserait de donner son approbation, l’exécutif pourrait soutenir qu’il y a urgence et promulguer un décret. Il serait cependant difficile d’adopter une loi de mise en oeuvre dans ce contexte. Ainsi, contrairement à la Wallonie qui a pu bloquer pendant un certain temps la signature de l’aecg, le Québec n’a pas cette capacité. Il peut simplement refuser de mettre en oeuvre le traité dans ses champs de compétence. Cette situation est incongrue puisque c’est le fédéral qui devrait défendre la position du gouvernement du Québec en cas de dénonciation de l’accord. Comme l’écrivent Richard Ouellet et Guillaume Beaumier :

[…] dans l’éventualité où le Québec déciderait de ne pas approuver et, par le fait même, de ne pas respecter un accord international ratifié par le Canada, c’est le gouvernement fédéral qui devrait se défendre devant un groupe spécial ou l’Organe d’appel [de l’Organisation mondiale du commerce (omc)], un tribunal arbitral ou toute autre Cour internationale compétente pour juger de la question. Une telle possibilité n’est pas que théorique puisque le Canada a déjà dû défendre plusieurs mesures de différentes provinces. Par exemple, de 2010 à 2013, le Canada a dû défendre le Green Energy Program de l’Ontario devant l’Organe de règlement des différends de l’omc après le dépôt d’une plainte par le Japon et l’Union européenne. De même, il n’est pas rare qu’un investisseur attaque une mesure provinciale. Dans un passé récent, des investisseurs de l’Aléna ont déposé deux plaintes pour des mesures adoptées par l’Ontario et le Québec. Ces plaintes portaient plus spécifiquement sur le Green Energy Program de l’Ontario qui avait déjà été contesté avec succès à l’omc et sur le moratoire imposé par le Québec sur l’exploitation des gaz de schiste.

Ouellet et Beaumier 2016 : 76

Il existe des précédents dans lesquels le Canada a dû dédommager des compagnies de mesures adoptées par des provinces. Par exemple, en raison de mesures prises par la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement du Canada a versé à la compagnie AbitibiBowater 130 millions de dollars canadiens (Lévesque 2015). À la suite de cet incident, le Premier ministre canadien a demandé au ministère des Affaires étrangères du Canada de proposer un mécanisme pour que les provinces soient responsables de leurs actes (Côté 2015). Une majorité de provinces s’opposent à cette idée même si le gouvernement du Québec y est favorable.

Cette situation a créé de nombreux problèmes. Selon Mestral et Fox-Decent : « pour le fédéral, il existe de nombreuses embûches et frustrations. Le gouvernement fédéral peut engager le Canada à conclure un traité, mais il ne peut garantir que ce traité sera convenablement mis en oeuvre si le domaine qu’il recouvre relève de la juridiction provinciale. Cet état de choses peut constituer un obstacle sérieux à la consolidation rapide des relations par traité avec d’autres États » (Mestral et Fox-Decent 2008 : 644, traduction libre). Compte tenu de ces difficultés, le gouvernement fédéral se doit d’être prudent lorsqu’il engage le Canada sur la scène internationale, car il risque d’être désavoué.

Celui-ci, afin d’éviter une telle situation, a adopté diverses stratégies au fil du temps. La première est de limiter les négociations internationales à ses seuls champs de compétence. Lors des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie et de celui avec le Pérou, le gouvernement du Canada a exclu de ces traités toutes les mesures provinciales ayant précédé la conclusion de cet accord dans le secteur des services et de l’investissement (VanDuzer 2013). Une autre stratégie consiste à utiliser les clauses fédérales afin de limiter la portée des traités internationaux, et une dernière à créer des mécanismes intergouvernementaux dans les négociations commerciales afin que les provinces collaborent au processus de négociation.

Puisque le gouvernement du Canada n’a pas le pouvoir d’imposer les traités qu’il ratifie quand ces derniers concernent les champs de compétence des provinces, il a été contraint de recourir à différents mécanismes pour éviter d’être désavoué. Le fédéralisme et les droits des provinces en matière de relations internationales ont d’importantes incidences sur la conclusion des traités au Canada. Le problème canadien est encore plus flagrant lorsqu’il est question de la participation du Canada aux travaux des organisations internationales touchant des domaines qui sont du ressort des provinces, comme ceux de l’Unesco, de l’Organisation mondiale de la Santé ou encore de l’Organisation internationale du Travail (Patry 2003 : 6 ; Paquin 2006).

Afin d’éviter les problèmes, le gouvernement fédéral recourt à une autre stratégie : il soutient l’ensemble de la démarche pour parvenir à la conclusion d’une convention ou d’un traité dans une organisation internationale, mais en imposant l’ajout d’une clause fédérale dans le traité final. La clause fédérale (parfois appelée « clause Canada ») assujettit la mise en oeuvre du traité aux impératifs constitutionnels et confirme que le gouvernement fédéral ne peut respecter le traité que dans la limite de ses compétences constitutionnelles. La première clause fédérale de l’Organisation internationale du Travail de 1946 stipule que : « dans le cas d’un État fédéral dont le pouvoir d’adhérer à une convention relative aux problèmes du travail est soumis à certaines limitations, le gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel ces limitations s’appliquent comme une simple recommandation » (Dehousse 1991 : 187). Les clauses fédérales sont également utilisées dans les traités bilatéraux du Canada. L’accord sur la double imposition entre le Canada et l’Australie de 1957, par exemple, contient une clause fédérale.

Cependant les clauses fédérales se révèlent rapidement inacceptables pour les pays envers lesquels le Canada s’engage. En effet, lorsque le Canada ratifie une convention avec des États unitaires comme la France, ceux-ci sont tenus de respecter l’intégralité du traité, alors que le gouvernement fédéral canadien ne peut assurer le respect du traité que dans ses champs de compétence. Les clauses fédérales sont inadmissibles pour les pays unitaires, car cette formulation n’a aucun caractère contraignant et n’évoque même pas l’obligation de moyens. De plus, dans certains cas, des pays fédéraux utilisaient des clauses fédérales, notamment les États-Unis, même s’ils avaient la capacité constitutionnelle d’imposer leur traité aux États fédérés. Cette clause est ainsi contestée et certains auteurs sont allés jusqu’à avancer, dans les années 1970, que les clauses fédérales sont « une idée dont la vogue est passée » (Patry 2003 : 33).

Dans la pratique, cependant, il est difficile de ne pas y recourir, car les limitations de pays comme le Canada sont bien réelles. Sans clause fédérale, le Canada risquerait d’être marginalisé puisqu’il ne pourrait participer aux activités des organisations internationales qui oeuvrent dans les champs de compétence des provinces. La clause fédérale demeurera et aura deux possibilités d’évolution, la première étant de limiter la portée d’une convention internationale à certaines provinces, la seconde étant d’obliger le gouvernement fédéral à prendre des mesures raisonnables afin de faire respecter l’accord par les provinces. Les clauses fédérales commenceront à imposer certaines obligations au gouvernement fédéral.

Un exemple de la première évolution provient de la Conférence de La Haye de droit international privé. Dans le cadre des conventions adoptées par la Conférence, le gouvernement canadien a soutenu une disposition autorisant les États fédéraux à limiter la portée territoriale de leur ratification. Le gouvernement fédéral pouvait ainsi limiter la portée de l’accord à quelques provinces seulement. L’intérêt de cette pratique est qu’elle contourne la règle de l’unanimité. Lors de la ratification par le gouvernement fédéral de son accession à la Convention de 1973 sur l’administration internationale des successions, il a indiqué que cette convention ne s’appliquait qu’au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Quelques mois plus tard, la portée de la Convention a été étendue à l’Ontario et à l’Alberta. Autre exemple, en 1980 le gouvernement fédéral a appuyé la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Lors de la ratification de la Convention en 1983, elle ne s’appliquait qu’à quatre provinces. Elle s’est par la suite étendue progressivement à d’autres provinces pour être aujourd’hui en vigueur dans tout le pays[2].

La seconde évolution de la clause fédérale découle de traités tels que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) ou, plus récemment, l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna). L’article XXIV-12, alinéa 13, du texte du Gatt stipule que : « [c]haque Membre est pleinement responsable au titre du Gatt de 1994 de l’observation de toutes les dispositions du Gatt de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites dispositions ». Cette clause oblige les pays signataires à adopter des « mesures raisonnables » pour faire en sorte que les gouvernements régionaux et locaux appliquent le traité du Gatt de 1994. La nature des obligations du gouvernement fédéral du Canada vis-à-vis des provinces a été explicitée par l’Organe de règlement des différends de l’organisation. Dans l’affaire Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, les États-Unis ont argué que le gouvernement du Canada pouvait contraindre les provinces canadiennes à adopter les réglementations du Gatt. Les provinces contrevenaient effectivement à certains engagements pris par le Canada. Le jugement du Groupe spécial du Gatt n’a pas défini ce que signifie pour le gouvernement fédéral « prendre des mesures raisonnables », mais il a jugé que le gouvernement canadien devait pouvoir démontrer « qu’il avait fait des efforts sérieux, persistants et convaincants » (voir Organisation mondiale du Commerce 1992).

En somme, les experts du Gatt, et aujourd’hui de l’omc, reconnaissent que le gouvernement fédéral n’a pas la capacité constitutionnelle d’imposer ses traités aux provinces. Cette réserve est inscrite dans le texte de l’article 105 de l’Aléna sur l’étendue des obligations. À l’instar de l’article XXIV-12, alinéa 13, du texte du Gatt, cet article précise que : « [l]es Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des États et des provinces » (voir Canada. Affaires mondiales 2015).

Conscient de ses limites, le gouvernement fédéral a également mis sur pied, depuis les années 1970 et 1980, plusieurs mécanismes de consultation entre le gouvernement fédéral et les provinces, dont ce qu’on nomme aujourd’hui les forums C-Commerce (Kukucha 2016 ; Turp 2009 ; Paquin 2006).

II – La négociation et les relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux

En théorie, au Canada, une négociation commerciale typique est dirigée par le gouvernement fédéral même lorsqu’elle porte sur un champ de compétence exclusif des provinces. Par contre, il existe de nombreux précédents où les provinces ont participé aux discussions, notamment celle du Québec. Dans presque tous ces cas ont lieu des négociations intergouvernementales entre hauts fonctionnaires et parfois entre ministres. En résumé, selon Armand de Mestral et Evan Fox-Decent :

[…] le processus d’élaboration de la politique relative aux négociations du traité est intégralement entre les mains du service public fédéral, soumis à la direction politique du Conseil des ministres fédéral et des autres membres élus du gouvernement fédéral. Les gouvernements provinciaux, territoriaux et des Premières nations ne font pas formellement partie de ce processus. Ils peuvent être invités à y participer, mais cette invitation reste entièrement à la discrétion du gouvernement fédéral et du service public.

Mestral et Fox-Decent 2008 : 592, traduction libre

Les transformations des clauses fédérales ont contraint le gouvernement fédéral à consulter les provinces lorsque les traités internationaux touchaient leurs champs de compétence. Conscient de ses limites, le gouvernement fédéral a mis sur pied des mécanismes de consultation des provinces (Turp 2002 ; Paquin 2006).

Au Canada, il n’existe pas d’accord-cadre global portant sur les consultations entre le fédéral et les provinces en lien avec les négociations internationales, et on note très peu d’uniformité dans les approches (VanDuzer 2013 ; Paquin 2006 ; Mestral 2005). Les accords en matière d’éducation, de droit international privé ou encore de droits de la personne sont plus institutionnalisés que ceux visant l’environnement ou les négociations commerciales, mais, dans l’ensemble, ces mécanismes ne concernent pas l’ensemble des traités internationaux qui relèvent des champs de compétence des provinces. Il s’agit plutôt d’ententes fédérales-provinciales sectorielles. Autrement dit, les mécanismes ne couvrent pas l’ensemble des négociations internationales qui touchent les domaines de compétence des provinces ; de plus, ils sont faiblement institutionnalisés, peu contraignants pour le gouvernement fédéral et ils laissent une trop grande place à l’arbitraire fédéral. Comme le soulignait déjà Renaud Dehousse en 1991 : « [d]e façon générale [à Ottawa] on tend à minimiser l’importance du processus de consultation en le présentant comme une initiative dictée par des considérations pratiques plutôt que par des exigences juridiques » (Dehousse 1991 : 136-137). Par ailleurs, ces mécanismes n’incluent pratiquement jamais de participation provinciale aux négociations elles-mêmes, et plusieurs représentants provinciaux se plaignent régulièrement de la difficulté d’accès à l’information.

Selon le gouvernement canadien, la ratification d’un traité international est une question qui concerne strictement l’exécutif fédéral. Celui-ci peut engager le Canada sur la scène internationale sans aucune forme de consentement des provinces, même si le traité nécessite des changements substantiels dans les lois et règlements à tous les paliers. Certains auteurs affirment que, pour éviter de prévisibles objections, le gouvernement fédéral ne ratifie pas de traités internationaux qui requièrent des modifications législatives par les provinces avant que les modifications législatives n’aient été approuvées par ces dernières. Ainsi, selon Mestral et Fox-Decent :

en général, le gouvernement fédéral ne ratifiera pas un traité avant de s’être assuré que la législation intérieure canadienne concorde avec ce traité et que les pouvoirs législatifs en place sont suffisants pour se conformer à ses obligations. Si de nouvelles lois sont nécessaires, elles sont généralement votées avant que le traité soit ratifié. Les mêmes considérations s’appliquent lorsqu’un traité porte sur des questions relevant exclusivement des juridictions provinciales.

2008 : 624, traduction libre

Dans les faits, lorsque l’on examine dans le détail les étapes menant à la conclusion d’un traité, on constate que le processus peut être relativement long et que, souvent, il n’est pas achevé avant que le Canada le ratifie (Turp 2016 ; Paquin 2010). Prenons à titre d’exemple les deux accords parallèles de l’Aléna. Ces accords portent d’une part sur le travail, domaine qui relève exclusivement des provinces, et d’autre part sur l’environnement, un champ de compétence partagé. Seulement trois provinces ont signé l’accord sur l’environnement : l’Alberta en 1995, le Québec en 1996 et le Manitoba en 1997 (Gouvernement du Canada 2002). En ce qui concerne l’accord sur le travail, il n’a été signé que par quatre provinces : l’Alberta en 1995, le Québec et le Manitoba en 1996 et l’Île-du-Prince-Édouard en 1998. De plus, le gouvernement du Canada a inclus dans les accords parallèles une clause spécifique qui permet aux provinces de se retirer des accords (Kukucha 2003).

Les accords parallèles ne font pas exception à la règle. En se penchant sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, on constate que le Canada a signé le traité le 23 avril 2001, que la loi de mise en oeuvre a été adoptée le 20 septembre 2001 et que l’Accord a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. L’Assemblée nationale du Québec n’a pourtant approuvé le traité que le 2 juin 2004, soit après l’entrée en vigueur du traité le 1er novembre 2002 ! (voir Canada. Affaires mondiales 2013). S’agissant de l’Accord de libre-échange Canada-Chili, la situation est la même. Le gouvernement canadien a signé l’Accord le 5 décembre 1996 et la loi de mise en oeuvre a été adoptée à la Chambre des communes le 5 juillet 1997. Le traité n’a été approuvé que le 3 juin 2004, soit sept ans après son entrée en vigueur (voir Canada. Affaires mondiales 2014). Cette situation n’est pas seulement le fait des accords commerciaux (voir le tableau récapitulatif dans Turp 2016).

III – La conclusion de traités et la pratique des négociations commerciales

Après la Seconde Guerre mondiale, la politique commerciale du Canada est essentiellement structurée par sa participation aux négociations du Gatt. Avant les années 1970, les négociations portent fondamentalement sur des sujets qui relèvent exclusivement du fédéral, notamment la diminution des tarifs douaniers (Kukucha 2016 : 2). Avec le Kennedy Round (1964-1967), mais plus clairement encore avec le Tokyo Round (1973-1979), les négociations commerciales multilatérales commencent à avoir de plus en plus d’effets dans les champs de compétence des provinces, puisqu’elles portent notamment sur les barrières non tarifaires. C’est dans ce contexte que le gouvernement canadien introduit des mécanismes consultatifs sur les initiatives fédérales qui concernent le commerce international. Puisque les cycles suivants impliquent également les champs de compétence des provinces, les mécanismes de consultation sont maintenus (Whinham 1978-1979). Avec les négociations du Cycle de l’Uruguay par exemple, les discussions du Gatt abordent des questions telles que les subventions, le dumping, les mesures phytosanitaires, mais également l’agriculture, la propriété intellectuelle et les services.

Au départ, les consultations fédérales-provinciales sur les négociations commerciales du Canada au sein du Gatt se déroulaient au sein du Comité canadien sur les tarifs et le commerce. Quelques années plus tard, cette institution est remplacée par le Coordonnateur canadien des négociations commerciales (Kukucha 2016). Lors de cette phase des négociations, Ottawa se préoccupait essentiellement de la mise en oeuvre du Gatt dans les champs de compétence des provinces, pour éviter des situations telles que celle où, dans les années 1980, la Communauté européenne et les États-Unis s’étaient opposés aux pratiques de vente et de distribution d’alcool (notamment de bière) du gouvernement de l’Ontario.

Ces consultations gagnent en importance, car les négociations internationales portent de façon croissante sur les politiques internes, dont celles des subventions aux entreprises ou des réglementations provinciales ou locales, qui ont pour effet de créer des distorsions ou d’obstruer le commerce international. Les politiques sur le prix des ressources naturelles et sur l’appui à l’agriculture ne sont que deux exemples parmi d’autres de questions touchant les compétences constitutionnelles des provinces qui commencent à être traitées lors des conférences internationales à caractère économique. À partir de 1980, cette façon de procéder est institutionnalisée avec l’instauration de consultations fédérales-provinciales périodiques sur la politique commerciale (Whinham 1978-1979 : 64-89).

IV – L’Accord de libre-échange canado-américain

Lors des négociations de l’Accord de libre-échange canado-américain dans les années 1980 et de l’Aléna au début des années 1990, les provinces participent activement aux débats sur les répercussions que pourraient avoir ces ententes sur leurs économies et champs de compétence respectifs. L’Accord de libre-échange avec les États-Unis et ensuite l’Aléna incluent des sujets d’importance pour les provinces comme les règles d’origine, les obstacles techniques au commerce, les normes Iso (International Standard Organisation), les normes sanitaires et phytosanitaires, l’énergie, les services financiers ou les procédures de certification.

Lorsque le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney a entamé les discussions sur le libre-échange en 1985, les provinces n’ont pas été formellement consultées à l’étape de la définition du mandat, ni même pour la sélection du négociateur en chef ou des chefs de table. Les provinces ont toutefois pu faire connaître leurs positions, non seulement par l’entremise de la Conférence des premiers ministres, mais aussi en envoyant des représentants au Comité préparatoire aux négociations commerciales mis sur pied par le négociateur en chef pour le Canada. Pendant les négociations de l’Accord, les premiers ministres provinciaux ont rencontré le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, 14 fois en 18 mois lors de rencontres fédérales-provinciales (Doern et Tomlin 1991 : 126-151).

Afin de faire connaître leurs positions et d’accroître leur influence, le Québec et l’Ontario ont retenu les services de conseillers ayant de l’expérience dans ce type d’exercice. Le gouvernement de l’Ontario a embauché Bob Latimer, ancien fonctionnaire fédéral du ministère des Relations extérieures et du ministère du Commerce extérieur, tandis que le Québec a recruté Jake Warren, ancien négociateur canadien du Tokyo Round (Hart, Dymond et Robertson 1994 : 139). Mais lorsque les premiers ministres provinciaux ont voulu s’inviter à la table des négociations entre le Canada et les États-Unis, le gouvernement Mulroney s’y est opposé.

Un mécanisme intergouvernemental, le Comité sur les négociations commerciales, a été institué pour gérer les relations entre les provinces et le gouvernement fédéral lors de cette importante négociation ; les dix provinces étaient représentées au sein de ce comité. Le gouvernement canadien a aussi créé des comités de consultation avec les provinces sur des questions précises. Il a par la suite systématisé les rencontres avec les provinces pour solliciter des avis techniques et élaborer des argumentaires de négociation.

Dans le cas de l’Aléna, un autre forum a été créé : le Comité pour les négociations commerciales nord-américaines. Dans le cadre de ce forum, les provinces pouvaient consulter les documents de négociation et obtenir des informations sur des questions plus spécifiques (Abelson et Lusztig 1996 : 681-698).

Dans les négociations sur les accords parallèles de l’Aléna, qui ont été imposées par le gouvernement américain après l’élection de Bill Clinton et qui portaient sur l’environnement et le travail, enjeux de compétence provinciale, la participation des provinces s’est accrue ; elles recevaient de plus les positionnements stratégiques provenant des Mexicains et des Américains. Elles ont également participé à la rédaction des positions canadiennes. Les représentants provinciaux ont été invités à une rencontre à Washington en août 1993 pour la phase finale de la négociation. Au final, six provinces, dont le Québec et l’Alberta, ont eu des représentants pour l’ensemble de la période (Kukucha 2008 : 182-184 ; 2016).

Ces pratiques de négociations intergouvernementales se pérenniseront sous le nom de Comité C-commerce (C-Trade meeting). Ce comité réunit chaque trimestre des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, afin qu’ils puissent échanger des renseignements et définir la position canadienne sur un ensemble de questions relatives à la politique commerciale, ce qui inclut les négociations.

V – L’Accord économique et commercial global

En mai 2009, l’Union européenne et le gouvernement canadien ont annoncé le lancement de négociations commerciales en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange de nouvelle génération, et ils ont précisé, pour la première fois dans l’histoire canadienne, que les provinces seraient représentées au sein de l’équipe de négociation (Kukucha 2013 ; VanDuzer 2013).

Dans le cas particulier de l’aecg, la participation des provinces aux négociations commerciales découle d’une exigence de l’Union européenne qui en a fait une condition pour lancer les négociations. Considérant les échecs de négociations antérieures, l’Union européenne a jugé que des représentants des provinces devaient être présents pour que les négociations aient des chances de succès. Cela s’explique notamment par l’intérêt de l’Union européenne pour les marchés publics des provinces canadiennes qui ne sont pas couverts par les traités commerciaux ou par l’accord sur les marchés publics de l’omc.

Comparativement aux négociations précédentes portant sur la libéralisation des échanges, notamment celles avec les États-Unis, les provinces ont vu leur rôle s’accroître, et ce, pratiquement à toutes les étapes de la négociation. Bien qu’elles n’aient pas été consultées lors du processus de sélection du négociateur en chef, Steve Verheul, elles l’ont été aux étapes cruciales de la rédaction du rapport conjoint et lors de la formulation du mandat de négociation. Au cours de l’exercice de paramétrage, les provinces ont aussi été consultées au sujet des questions liées à leurs champs de compétence. De plus, pendant l’ensemble de la négociation, elles ont eu accès aux documents de négociation et ont été très largement consultées. Le Québec, par exemple, a présenté plus de 150 notes de positionnement stratégique[3]. En outre, plus « de 275 rencontres réunissant les négociateurs fédéraux et leurs homologues provinciaux-territoriaux, de nombreuses rencontres regroupant les provinces et territoires ayant des intérêts communs et des rencontres bilatérales à huis clos entre une province ou un territoire et des négociateurs fédéraux » ont eu lieu (Johnson, Muzzi et Bastien 2015 : 30).

Dans le cas de l’Ontario, pour des raisons de confidentialité, les interactions avec le gouvernement fédéral se sont faites oralement. Occasionnellement, le négociateur en chef de l’Ontario a envoyé des lettres aux négociateurs en chef du gouvernement fédéral sur des enjeux importants pour la province. Il n’existe pas de décompte officiel concernant le nombre des interactions, mais un fonctionnaire proche du dossier les a estimées à une vingtaine. À ces correspondances officielles s’ajoutent des centaines de courriels entre fonctionnaires fédéraux et provinciaux sur des enjeux moins sensibles et de nature plus technique[4].

Les provinces n’ont toutefois pas eu accès à tous les sujets de négociation (voir tableau 1). Elles ont ainsi participé activement aux discussions portant sur les obstacles techniques au commerce, la coopération règlementaire, l’investissement, y compris le mécanisme de règlement des différends entre État et investisseurs, les échanges transfrontaliers de services, la reconnaissance mutuelle de la qualification professionnelle, les marchés publics, les monopoles publics et les sociétés d’État, le développement durable (travail et environnement), le vin et les spiritueux et la coopération (matières premières et innovation et recherche en science et technologie). Elles ont cependant été largement exclues des discussions liées à l’agriculture, aux procédures douanières et à la facilitation du commerce (règle d’origine et procédure d’origine), aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux recours commerciaux, aux subventions, aux questions liées au transport maritime et aux entrées temporaires, aux services financiers, aux télécommunications, au commerce électronique, à la propriété intellectuelle (appellations géographiques et brevets), aux politiques de compétition et aux questions institutionnelles, et à la coopération bilatérale sur les biotechnologies (Paquin 2013).

Tableau 1

Répartition des sujets de négociation entre le fédéral et les provinces dans l’aecg

Cette répartition des sujets de négociation soulève certains questionnements, car les provinces ont été exclues de sujets pour lesquels elles possèdent une partie de la compétence constitutionnelle, que ce soit l’agriculture ou les services financiers (la réglementation des valeurs mobilières), ou des intérêts importants (propriété intellectuelle). Dans les faits cependant, même si les provinces étaient exclues, elles ont été largement consultées, notamment sur des enjeux spécifiques comme l’automobile pour l’Ontario, ou le boeuf pour l’Alberta et le Manitoba, par exemple. De plus, des enjeux tels que la diversité des expressions culturelles ne font pas formellement l’objet de négociations, mais ils sont tout de même discutés lors des négociations ; ils sont d’un intérêt particulier pour le Québec, par exemple.

Pendant les négociations, les représentants des provinces étaient assis dans la salle avec les négociateurs canadiens. Cette situation a parfois causé des situations cocasses, car l’Europe n’était représentée que par deux ou trois personnes, alors que la délégation canadienne en comptait entre vingt et trente. Lors du déroulement pratique des négociations, les provinces ne pouvaient intervenir directement mais elles pouvaient transmettre des notes aux négociateurs. Il leur était également possible de réclamer un arrêt des négociations pour que les négociateurs canadiens parviennent à élaborer une position satisfaisante pour tous. Cette participation était limitée aux sessions de négociations formelles. Les représentants provinciaux ne pouvaient prendre la parole que si un représentant fédéral le leur demandait. Lors des arbitrages finaux, les représentants des provinces n’ont pas été consultés.

De plus, dans le cadre de ces négociations, les représentants des provinces entretenaient des relations informelles non seulement avec les négociateurs canadiens, mais également avec les négociateurs européens. Le négociateur en chef du gouvernement du Québec, Pierre-Marc Johnson, par exemple, a eu plusieurs rencontres bilatérales, plus de douze, avec le négociateur en chef européen, Mauro Petriccionne (Johnson, Muzzi et Bastien 2015 : 30). En janvier 2010, lors d’une séance de négociation à Bruxelles, la délégation canadienne comptait 50 personnes, dont 28 représentants de toutes les provinces canadiennes.

Pendant l’exercice, le négociateur en chef pour le Canada, Steve Verheul, a reconnu à plusieurs reprises l’apport inestimable des provinces, notamment celui du Québec. Le Québec a effectivement influencé considérablement les questions de certification, de mobilité de la main-d’oeuvre et de reconnaissance de la diversité des expressions culturelles. Ainsi le rôle des provinces est-il de plus en plus important, et ces dernières ont même, de l’avis de négociateurs européens, eu un rôle déterminant dans le succès de ces négociations[5]. Sans engagement clair des plus importantes provinces, les chances de succès de cet accord auraient été très faibles.

Le rôle plus important des provinces, du Québec en particulier, a d’ailleurs été reconnu et encouragé par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Le Premier ministre du Québec a même été invité à se rendre en Belgique lors de la séance protocolaire de signature de l’accord. Le gouvernement du Canada a également coordonné son action avec celle de Pierre-Marc Johnson pour convaincre des députés français et wallons de ne pas bloquer le processus. Pierre-Marc Johnson a rencontré des députés qui étaient contre l’accord, au Québec ou à l’étranger, pour continuer les discussions pour la mise en oeuvre. Aucune autre province ne joue ce rôle ou ne fait d’efforts en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’aecg. Pierre-Marc Johnson a assuré un suivi des négociations, rapportant ses progrès tant au niveau provincial que fédéral. Il a également produit des notes de positionnement stratégique qui ont été diffusées au sein du gouvernement canadien. Dans le cas du gouvernement de l’Ontario, la première ministre a produit une déclaration publique soulignant l’appui de l’Ontario à l’aecg une fois l’entente finale conclue. Elle a également souligné les effets bénéfiques de cet accord pour l’économie ontarienne. De nombreuses provinces, incluant le Québec et l’Ontario, sont intervenues afin de mettre la législation provinciale en conformité avec l’accord[6].

VI – Le Partenariat transpacifique

Les négociations liées au ptp se sont déroulées différemment. Le Canada ne s’est joint aux négociations qu’en 2012, soit près de quatre ans après le début des discussions. Pour cette raison, l’exercice de paramétrage (scoping exercise), mais surtout la rédaction du mandat de négociation se sont effectués dans un contexte bien différent. Contrairement à la situation qui prévalait dans le cas de l’aecg, la question de la participation des provinces aux négociations n’a jamais été posée par les pays qui participaient déjà au ptp. En effet, le Canada s’est joint à l’accord dans une optique défensive, pour s’assurer qu’il ne se ferait pas sans lui, plutôt que dans un rôle offensif comme cela avait été le cas tant pour l’Aléna que pour l’aecg.

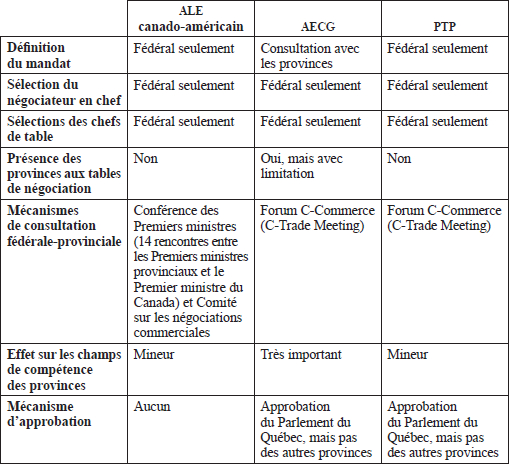

Ainsi, lorsque l’on compare les négociations de l’Alé canado-américain à l’aecg et au ptp, on note bon nombre de similitudes entre les négociations de l’Alé et du ptp (voir tableau 2), tandis que l’aecg représente un cas d’espèce. D’autre part, selon un représentant du gouvernement du Québec proche du dossier, le modèle d’intervention et de participation active des provinces n’a aucunement été reproduit pour le ptp et n’a pas vocation à l’être à l’avenir[7].

Tableau 2

Tableau synthétique du rôle des provinces dans les négociations commerciales

Dans le cadre du ptp, les provinces n’ont été consultées ni sur la définition du mandat de négociation, ni sur la sélection du négociateur en chef ou des chefs de table, ni sur les sujets de discussion. Les provinces n’ont pas eu accès aux tables de négociation et les mécanismes de consultation fédérale-provinciale se sont résumés au Comité C-Commerce. Contrairement à ce qui s’était produit à l’époque des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis, aucune rencontre entre le Premier ministre du Canada et les Premiers ministres provinciaux n’a eu lieu.

Comme dans l’ale canado-américain, le mécanisme privilégié pour informer les représentants provinciaux était le Comité C-Commerce. Certaines réunions de ce comité ont ainsi porté sur des enjeux plus précis, tels que les marchés publics, l’environnement et l’agriculture. Selon un représentant du gouvernement du Québec, dans le cadre de ces rencontres, le niveau d’intervention des provinces n’était pas très élevé. D’autre part, pendant les rondes de négociation, les provinces recevaient un compte rendu spécifique en fin de journée, mais selon un représentant du Québec, ce mécanisme était plutôt unidirectionnel. Pour un fonctionnaire ontarien proche du dossier, ces rencontres servaient de « dépotoir d’informations » (information dump), voire ne représentaient qu’une sorte de « liste de contrôle » (check list)[8]. Un représentant du gouvernement fédéral[9] a cependant précisé qu’il existait une différence de taille, les Comités C-Commerce étant beaucoup mieux organisés et les pratiques plus routinières qu’autrefois. Le fédéral semble considérer que la participation des provinces en est ainsi optimisée[10].

Au dire d’un représentant du gouvernement du Québec, aucune province n’avait désigné de négociateur en chef. Elles étaient représentées par un administrateur public. La stratégie du gouvernement du Québec s’articulait, pour sa part, sur deux plans. Dans un premier temps, il avait une présence physique sur les lieux des rondes de négociation afin, notamment, de pouvoir assister aux séances de comptes rendus, mais aussi pour faire connaître les positions du gouvernement et intervenir sur certains aspects des textes. Dans un second temps, le gouvernement du Québec transmettait régulièrement ses positions (défensives et offensives), des commentaires sur les textes disponibles ainsi que sur les positions de négociation connues du Canada. Ceci dit, toujours selon un représentant du gouvernement du Québec, alors que les textes de négociation et les instructions étaient partagés par le gouvernement fédéral lors des discussions pour l’aecg, cette pratique ne s’est pas reproduite pour le ptp. Les textes de négociation étaient souvent présentés aux provinces à la toute dernière minute. Des commentaires étaient demandés, mais aucune véritable réaction n’était permise et le temps d’analyse était insuffisant. Selon un représentant du gouvernement de l’Ontario, contrairement à ce qui se produisait lors des négociations de l’aecg, les textes étaient envoyés à la dernière minute pour commentaires. Les délais étaient trop serrés pour permettre une analyse minimale. Le même problème se produisait lors des séances de comptes rendus après chaque ronde de négociation sur place et lors des rencontres du Comité C-Commerce. Pour un représentant ontarien, l’impossibilité d’accéder aux « sessions de grande stratégie » (big strategy sessions) constituait un problème de taille[11].

Un autre représentant du même gouvernement confirme que le modèle de négociation suivi pour l’aecg n’a pas été repris lors des négociations du ptp. Selon lui, les choses se faisaient d’une manière fort différente, les textes étant envoyés à la dernière minute pour commentaires, sans offrir de véritable occasion de participer. On relevait la même approche pour les comptes rendus après les rondes de négociation sur place ou pendant les réunions du Comité C-Commerce.

Un autre représentant du gouvernement du Québec est toutefois d’un avis différent. Il précise que la participation des provinces était importante lors des négociations du ptp en raison du travail qui avait déjà été accompli dans le cadre de l’aecg. En somme, le travail réalisé par les provinces lors des négociations de l’aecg a été repris en partie, sans pour autant que le niveau d’implication des provinces soit aussi important dans le cadre du ptp que dans celui de l’aecg[12].

Selon un représentant du gouvernement du Québec, il est important de souligner que les provinces n’ont pas eu le même leadership dans les négociations sur le ptp et sur l’aecg. Selon lui, l’une des raisons de ce changement est l’absence d’initiative politique claire en ce sens de la part du gouvernement du Québec, qui s’explique en partie par le départ de Jean Charest. Aucun de ses successeurs n’a fait preuve d’un intérêt aussi marqué que ce dernier pour ces négociations, ni ne disposait de l’influence ou des relations politiques pour les mener (Jeyabalaratnam et Paquin 2016).

Une coordination informelle entre représentants fédéraux et provinciaux a également été observée. Par exemple, lors d’une séance de négociation à Atlanta en octobre 2015, les ministres du gouvernement du Québec Daoust et Paradis avaient écrit à leurs homologues fédéraux pour assurer une coordination lors des réunions, sachant que l’on y discuterait de l’agriculture, sujet délicat pour le Canada[13]. Des représentants des provinces étaient également présents à Singapour et Hawaï.

Conclusion

La montée en importance des provinces dans les négociations commerciales du Canada est un phénomène progressif, dont les débuts remontent aux années 1970. La tendance est la même pour la question de la participation des provinces aux négociations internationales qui relèvent de leurs champs de compétence. Si la présence des provinces au sein de la délégation canadienne lors des négociations de l’accord de libre-échange nouvelle génération entre le Canada et l’Union européenne (aecg) constitue un précédent important, il est difficile de parler de changement fondamental puisque ce processus n’a pas été reproduit par la suite.

Pendant les négociations de l’aecg, le gouvernement du Canada a également conclu un accord avec les États-Unis portant sur la question du « Buy America » ou sur les marchés publics des États américains ; il a initié des négociations commerciales avec l’Inde, conclu une entente commerciale avec la Corée du Sud, rejoint les négociations du ptp et les discussions pour la renégociation de l’Aléna. Dans aucune de ces négociations le modèle de l’aecg n’a été reproduit. Dans le cas de l’accord sur les marchés publics avec les États-Unis, la participation des provinces a été minimale. En ce qui concerne les relations avec l’Inde, le gouvernement indien a refusé que les États fédérés participent aux négociations, probablement pour des considérations internes. Comme le souligne un représentant fédéral proche du dossier, « la conversation sur ce sujet a été courte avec les Indiens[14] ». La situation a été similaire lors des négociations avec la Corée du Sud, tout comme pour le ptp. Dans le cas de la renégociation de l’Aléna, l’appui des provinces a été sollicité par le gouvernement Trudeau, notamment afin de faire pression sur les élus américains. Les provinces ne sont cependant pas parties prenantes des négociations. Le gouvernement du Québec a nommé un négociateur en chef, l’ancien ministre des Finances du Québec Raymond Bachand, mais ce dernier n’a pas accès aux tables de négociation. Dans l’ensemble de ces cas, c’est par les mécanismes fédéraux-provinciaux que les provinces ont été informées de l’avancement des discussions.

Si le gouvernement canadien avait voulu transformer radicalement le fédéralisme canadien et la pratique des négociations commerciales afin d’accorder une plus grande place aux provinces, on peut penser qu’il aurait choisi de négocier un accord-cadre global sur la participation des provinces dans les négociations commerciales. Ce n’est pas le cas. Des représentants du gouvernement canadien soutiennent cependant que les Comité C-Commerce sont plus efficaces et que la collaboration fédérale-provinciale peut bien fonctionner sans changer les institutions. Il sera ainsi intéressant de suivre l’évolution de la participation des provinces dans les prochaines négociations d’accord de libre-échange.

Appendices

Remerciements

L’auteur tient à remercier les évaluateurs anonymes et Laurence Marquis pour leurs commentaires, ainsi que le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (sqrc) pour son aide financière dans la préparation de cet article.

Note biographique

Stéphane Paquin est professeur titulaire à l’École Nationale d’Administration Publique et directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’International et le Québec (geriq).

Notes

-

[1]

Le cas du Québec diffère de celui des autres provinces dont les procédures sont plus simples et où un décret de l’exécutif est généralement suffisant.

-

[2]

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a une clause fédérale aux articles 40 et 41.

-

[3]

Entrevue anonyme, juin 2014.

-

[4]

Entrevue anonyme, Toronto, juin 2017.

-

[5]

Entrevue à Bruxelles, janvier 2011.

-

[6]

Entrevue anonyme à Toronto, juin 2017.

-

[7]

Entrevue anonyme, avril 2016.

-

[8]

Entrevue anonyme, Toronto, juin 2017 et Montréal, 2016.

-

[9]

Entrevue anonyme avec un représentant fédéral, Montréal, août 2016.

-

[10]

Entrevue anonyme à Montréal, août 2016.

-

[11]

Entrevue anonyme, Toronto, juin 2017.

-

[12]

Entrevue anonyme, avril 2016.

-

[13]

Entrevue anonyme, avril 2016.

-

[14]

Entrevue anonyme, août 2016.

Bibliographie

- Abelson Donald E. et Michael Lusztig, 1996, « The Consistency of Inconsistency: Tracing Ontario’s Opposition to the nafta », Revue canadienne de science politique, vol. 29, no 4 : 681-698.

- Barnett Laura, 2012, Le processus de conclusion de traités auCanada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement.

- Canada. Affaires mondiales, 2015, Texte de l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna). Page consultée sur Internet (international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra&_ga= 2.58860461.1223884340.1518446482-1877037588.1518446482) le 4 novembre 2016.

- Canada. Affaires mondiales, 2014, Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement. Page consultée sur Internet (www.treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra) le 4 novembre 2016.

- Canada. Affaires mondiales, 2013, Accord de libre-échange Canada-Costa Rica. Page consultée sur Internet (international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords- commerciaux/agr-acc/costa_rica/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra) le 5 novembre 2016.

- Canada. Affaires mondiales, 2014, Accord de libre-échange Canada-Chili. Page consultée sur Internet (international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra) le 5 novembre 2016.

- Côté Charles-Emmanuel, 2015, « Toward Arbitration Between Subnational Units and Foreign Investors? », Columbia fdi Perspectives, no 145, 13 avril : 1-3.

- Cyr Hugo, 2009, Canadian Federalism and Treaty Powers: Organic Constitutionalism at Work, New York, pie Peter Lang.

- Dehousse Renaud, 1991, Fédéralisme et relations internationales, Bruxelles, Bruylant.

- Doern G. Bruce et Brian W. Tomlin, 1991, Faith and Fear: The Free Trade Story, Toronto, Stoddart.

- Fafard Patrick et Patrick Leblond, 2013, « Closing the Deal: What Role for the Provinces in the Final Stages of the ceta Negociations? », International Journal, vol. 68, no 4 : 553-559.

- Gouvernement du Canada, 2002, The Canadian Intergovernmental Agreement (cia) Regarding the North American Agreement on Environmental Cooperation (naaec), North American Agreement on Environmental Cooperation (naaec). Page consultée sur Internet (www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/ partnerships-countries-regions/north-america/environmental-cooperation.html) le 15 juin 2013.

- Hart Michael, Bill Dymond et Colin Robertson, 1994, Decision at Midnight: Inside the Canada-us Free-Trade Negotiations, Vancouver, University of British Columbia Press.

- Jeyabalaratnam Gopinath et Stéphane Paquin, 2016, « La politique internationale du Québec sous Jean Charest. L’influence d’un premier ministre », Revue québécoise de droit international, hors-série, juin : 165-183.

- Johnson, Pierre-Marc, Patrick Muzzi et Véronique Bastien, 2015, « Le Québec et l’aecg » dans C. Deblock, J. Lebulanger et S. Paquin (dir.), Un nouveau pont sur l’Atlantique. L’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada, Québec, Presses de l’Université du Québec : 27-39.

- Kukucha Christopher, 2003, « Domestic Politics and Canadian Foreign Trade Policy: Intrusive Interdependance, the wto and nafta », Canadian Foreign Policy Journal, vol. 10, no 2 : 59-86.

- Kukucha Christopher, 2005, « From Kyoto to the wto: Evaluating the Constitutional Legitimacy of the Provinces in Canadian Foreign Trade and Environmental Policy », Revue canadienne de science politique, vol. 38, no 1 : 129-152.

- Kukucha Christopher, 2008, The Provinces and Canadian Foreign Trade Policy, Vancouver, University of British Columbia Press.

- Kukucha Christopher, 2013, « Canadian Sub-Federal Governments and ceta: Overarching Themes and Future Trends », International Journal, vol. 68, no 4 : 528-535.

- Kukucha Christopher, 2016, « Provincial/Territorial Governments and the Negotiations of International Trade Agreements », irpp Insight, octobre, no 10 : 1-16.

- LeDuc François, 2009, Guide de la pratique des relations internationales du Québec, Québec, Les publications du Québec.

- Lévesque Céline, 2015, « Les rôles et responsabilités des provinces canadiennes dans le cadre de procédures d’arbitrage entre investisseurs et État fondées sur des traités économiques », Revue québécoise de droit international, vol. 28, no 1 : 107-155.

- Mestral de Armand, 2005, « The Provinces and International Relations in Canada », dans J.-F. Gaudreault-Desbiens et F. Gélinas (dir.), The States and Moods of Federalism: Governance, Identity and Methodology, Cowansville, Yvon Blais : 319-322.

- Mestral Armand de et Evan Fox-Decent, 2008, « Rethinking the Relationship Between International and Domestic Law », McGill Law Journal, vol. 53, no 4 : 573-648.

- Organisation mondiale du commerce,1992,Rapport du Groupe spécial adopté le 18 février 1992 (DS17/R - 39S/28). Page consultée sur Internet (www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/91alcoho.pdf) le 4 novembre 2016.

- Ouellet Richard et Guillaume Beaumier, 2016, « L’activité du Québec en matière de commerce international : de l’énonciation de la doctrine Gérin-Lajoie à la négociation de l’aecg », Revue québécoise de droit international, hors-série, juin : 67-79.

- Paquin Stéphane, 2006, « Le fédéralisme et les relations internationales du Canada depuis le jugement de 1937 sur les conventions de travail », dans S. Paquin (dir.), Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005). Le prolongement externe des compétences internes, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval : 7-24.

- Paquin Stéphane, 2010, « Federalism and Compliance with International Agreements: Belgium and Canada Compared », The Hague Journal of Diplomacy, vol. 5, nos 1-2 : 173-197.

- Paquin Stéphane, 2013, « Federalism and the Governance of International Trade Negotiations in Canada: Comparing cusfta with ceta », International Journal, vol. 68, no 4 : 545-552.

- Paquin, Stéphane, 2014, « Le fédéralisme d’ouverture et la place du Québec (et des autres provinces) dans les négociations internationales : rupture dans la continuité ? », Canadian Foreign Policy Journal, numéro spécial, vol. 20, no 1 : 28-37.

- Patry André, 2003, La compétence internationale des provinces canadiennes, Montréal, André R. Dorais éditeur.

- Scherrer Sylvia, 2000, « L’effet des traités dans l’ordre juridique interne canadien à la lumière de la jurisprudence récente », dans Barreau du Québec, Développements récents en droit administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais : 57-84.

- Skogstad Grace, 2012, « International Trade Policy and the Evolution of Canadian Federalism », dans H. Baktis et G. Skogstad (dir.), Canadian Federalism, 3e éd., Don Mills, Oxford University Press.

- Turp Daniel, 2002, Pour une intensification des relations du Québec avec les institutions internationales, Québec, Ministère des Relations internationales.

- Turp Daniel, 2009, « Le consentement de l’État du Québec aux engagements internationaux et sa participation aux forums internationaux », dans Y, Sienho et J.-Y. Morin (dir.), Multiculturalism and International Law, Leyde et Boston, Martinus Nijoff : 719-752.

- Turp Daniel, 2016, « L’approbation des engagements internationaux importants du Québec. La nouvelle dimension parlementaire à la doctrine Gérin-Lajoie », Revue québécoise de droit international, hors-série, juin : 9-40.

- VanDuzer Anthony, 2013, « Could an Intergovernmental Agreement Make Canadian Treaty Commitments in Areas within Provincial Jurisdiction More Credible? », International Journal, vol. 68, no 4 : 536-544.

- Whinham Gilbert R., 1978-1979, « Bureaucratic Politics and Canadian Trade Negotiation », International Journal, vol. 34, no 1 : 64-89.

List of tables

Tableau 1

Répartition des sujets de négociation entre le fédéral et les provinces dans l’aecg

Tableau 2

Tableau synthétique du rôle des provinces dans les négociations commerciales