Abstracts

Résumé

Cet article analyse les enjeux internes et externes que pose, pour la Russie, le projet chinois des Nouvelles routes de la soie (nrs). Nous montrons que, compte tenu des transformations économiques enregistrées durant la période récente par les deux pays, l’intensification des échanges entre la Chine et la Russie soulève désormais de tout autres questions qu’il y a vingt-cinq ans. Nous évaluons ensuite dans quelle mesure les nrs peuvent servir de levier de développement des infrastructures de la Russie, mais aussi les risques de mise en concurrence de la Russie dans l’espace post-soviétique. Nous étudions les possibilités d’évolution des échanges sino-russes au travers notamment de leur composante énergétique et concluons sur une tentative de mesure de l’impact potentiel des nrs sur les rapports économiques entre la Russie et les pays d’Asie centrale post-soviétique.

Mots clés:

- Nouvelles routes de la soie,

- Belt and Road Initiative,

- Russie,

- Chine,

- Asie centrale,

- infrastructures

Abstract

This article analyzes the internal and external challenges Russia must deal with in response to China’s New Silk Road (nrs) initiative. In light of the economic transformations the two countries have undergone in recent years, we show that increased trade between them raises very different questions than it did 25 years ago. We then assess the extent to which the nrs could provide leverage for infrastructure development in Russia, as well as the potential risks Russia could face from competition in the post-Soviet space. We look at where Sino-Russian trade may be headed, especially with respect to energy, and conclude by attempting to measure the potential impact of the nrs on economic relations between Russian and the countries of post-Soviet Central Asia.

Keywords:

- New Silk Road,

- Belt and Road Initiative,

- Russia,

- China,

- Central Asia,

- Infrastructures

Resumen

Este artículo analiza los retos internos y externos para Rusia que plantea el proyecto chino de las Nuevas Rutas de la Seda (nrs). Mostramos que, dadas las transformaciones económicas experimentadas por ambos países en los últimos tiempos, la intensificación del comercio entre China y Rusia suscita ahora cuestiones totalmente diferentes a las de hace veinticinco años. Luego, evaluamos hasta qué punto las nrs pueden servir de palanca para el desarrollo de la infraestructura de Rusia, pero también los riesgos de que Rusia tenga que competir en el espacio postsoviético. Estudiamos las posibilidades de evolución del comercio chino-ruso, en particular a través de su componente energético, y concluimos con un intento de medir el impacto potencial de las nrs en las relaciones económicas entre Rusia y los países de Asia Central postsoviética.

Palabras clave:

- Nuevas Rutas de la Seda,

- Belt and Road Initiative,

- Rusia,

- China,

- Asia Central,

- infraestructura

Article body

Face au projet chinois des « Nouvelles routes de la soie » (nrs), les réactions russes ont été partagées. D’un côté, dans un contexte de faiblesse chronique de l’investissement productif et compte tenu des besoins de modernisation des infrastructures nationales (Berezinskaya 2017), les autorités sont intéressées par les financements et les possibilités d’implantations de nouvelles activités. D’un autre côté, elles ne souhaitent pas que les entreprises chinoises faisant irruption sur le territoire russe prennent le contrôle d’actifs (énergétiques, de transport, voire, à terme, financiers) qu’elles considèrent comme stratégiques. Par ailleurs, la poussée chinoise en Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizie, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) mais aussi dans le Sud-Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie) et dans plusieurs pays des Balkans et d’Europe orientale entre parfois en concurrence directe avec ses ambitions dans ces régions. C’est pourquoi cette question doit être intégrée dans la thématique plus vaste des transformations récentes des relations entre la Chine et la Russie (Bellaqua 2010 ; World Bank 2017), portées par des trajectoires économiques divergentes à bien des égards.

Le projet nrs lui-même est sujet à de multiples interprétations : sa taille, comprise suivant les sources entre 1 000 et 8 000 milliards de dollars, sa géographie, qui englobe dans certaines versions l’Amérique latine, l’absence de définition claire de ses objectifs et le nombre variable de ses parties prenantes en font un objet multifacette, miroir des aspirations de ceux qui peuvent en être partenaires, dont la Russie fait naturellement partie. En revanche, il apparaît que, sur le terrain, participer aux nrs n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour faire des affaires avec la Chine (Hillman 2018). Dans ce contexte flou, les autorités russes sont confrontées à un dilemme : accueillir les projets liés aux nrs en prenant le risque, compte tenu de la disproportion entre les moyens de la Russie et ceux de la Chine, de créer une dépendance envers un voisin économiquement puissant ; ou bien les rejeter et se priver d’opportunités stratégiques, voire se trouver marginalisées dans des régions qu’elles considèrent comme relevant de la sphère légitime d’influence de la Russie. Cet article se propose de discuter ce dilemme en le confrontant aux décisions politiques et stratégiques prises à son sujet. Les réactions de la Russie aux nrs seront analysées suivant trois échelles de lecture : nationale, régionale et globale, à travers les documents officiels de l’administration russe, les données statistiques disponibles sur les projets déjà engagés, et les analyses qui commencent à être publiées sur le sujet.

Au niveau national, c’est la question du développement économique territorial qui est première. L’enjeu est d’intégrer les projets de nrs aux schémas de développement des infrastructures intérieures afin de les utiliser comme leviers d’équipement économique du territoire. Dans une période de sanctions restreignant l’accès de nombreux acteurs économiques russes aux marchés de capitaux en dollars et en euros, la question du financement des investissements nationaux est étudiée avec attention par les autorités. Au niveau régional, l’Asie centrale est le principal point de passage pour les nrs intéressant la Russie. En tant que zone de transit, elle peut servir de porte d’entrée vers le territoire russe pour les flux reliant la Chine à l’Europe occidentale, ou au contraire proposer des routes alternatives aboutissant aux grands marchés européens via le Sud-Caucase et l’Europe balkanique. Dans une moindre mesure, cette bivalence de la région se retrouve dans le domaine de la production industrielle : en fonction de l’évolution relative des coûts unitaires du travail en Asie centrale, en Chine et en Russie, les entreprises chinoises pourraient être amenées à faire des choix d’implantation différents, qui auraient un impact sur le développement industriel de la Russie (World Bank 2017). La Russie et l’Asie centrale, en particulier le Kazakhstan, peuvent donc se trouver en concurrence, y compris sur le terrain de l’emploi industriel. Au niveau global enfin, les nrs montent en puissance à un moment où les autorités russes tentent de réduire la dépendance de leur économie envers les pays occidentaux, en particulier l’Union Européenne. Il en résulte un possible conflit d’objectifs entre plusieurs orientations géoéconomiques : les autorités russes ne peuvent pousser trop loin la recherche d’émancipation vis-à-vis de l’Europe, alors que les nrs visent précisément à mieux s’y connecter.

Ces dimensions nationales, régionales et globales du problème posé à la Russie par les nrs sont intimement liées entre elles. Notre analyse vise à mettre au jour ces relations, exacerbées par la dimension même de la Chine, qui propose une nouvelle forme de projection de sa puissance économique hors de son espace national à travers les nrs. Nous entendons montrer dans une première partie pourquoi le voisinage de la Chine représente aujourd’hui pour la Russie des enjeux économiques d’un tout autre ordre qu’il y a vingt-cinq ans. La deuxième partie analyse dans quelle mesure les nrs peuvent servir de levier pour le développement territorial interne de la Russie. Dans une troisième partie, ce sont les enjeux en termes de transformation technique des échanges sino-russes qui sont analysés. La quatrième partie évalue les conséquences potentielles des nrs sur les rapports économiques entre la Russie et l’Asie centrale.

I – Un changement obligé de perspective

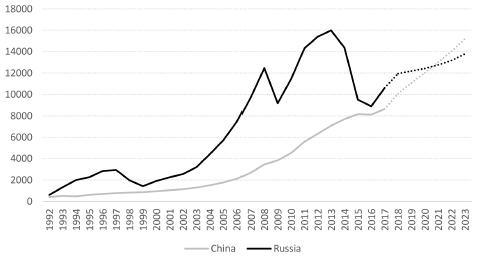

Pour comprendre les dilemmes des autorités russes, il faut commencer par mettre en perspective la divergence des trajectoires économiques de la Russie et de la Chine durant la dernière décennie. En 1992, le pib de la Russie en dollars courants était encore supérieur à celui de la Chine, mais la grande transition des années 1990 puis la décennie perdue depuis 2008 ont définitivement fait diverger les courbes. Durant les années 2000, la Russie a réussi à maintenir un taux de croissance relativement proche de celui de la Chine (6,9 % contre 10,4 %). En revanche, la décennie suivante a été celle d’un décrochage irrattrapable. De 2009 à 2017, la croissance annuelle chinoise a été de 8,2 % en moyenne, tandis que celle de la Russie s’est presque annulée (+0,7 %). Si, entre 1999 et 2008, le pib de la Russie a doublé en termes réels tandis que celui de la Chine était multiplié par 2,6, il a de nouveau doublé en Chine depuis 2008 alors qu’il ne gagnait que 6 % en Russie. Aujourd’hui, en termes internationaux, l’économie russe pèse moins d’un huitième de l’économie chinoise.

Dans le même temps, les écarts de niveaux de vie entre les deux pays se sont réduits. Cette réduction est particulièrement forte si l’on utilise le taux de change courant pour la mesurer, mais c’est aussi le cas en parités de pouvoir d’achat. Alors que le niveau de vie moyen des ménages chinois représentait en monnaie nationale moins de la moitié de celui des Russes au début de la décennie 2000, il en représente maintenant près des deux tiers. Mesuré en dollars courants, le revenu par tête chinois atteint désormais 90 % de celui des Russes, contre 66 % en 1999. Au rythme de rattrapage des niveaux de vie observés durant la dernière décennie, les courbes se croiseraient aux alentours de 2030 en parités de pouvoir d’achat et bien plus tôt en dollars courants (Graphique 1).

Graphique 1

Évolutions comparées des PIB par habitant en dollars courants (Russie / Chine, 1992-2023)

Ces changements, qui s’accompagnent de rythmes de développement industriel et technologique sans commune mesure entre les deux pays[1], ont engendré une transformation profonde de la perspective des autorités russes sur l’économie de la Chine. Au début des années 2000, la question démographique était au coeur de leurs préoccupations (Alexseev 2003 ; Balzer et Repnikova 2010). Le risque alors perçu était celui d’une immigration massive motivée par la recherche de revenus plus élevés. Aujourd’hui ce motif cède le pas à la crainte d’un engrenage de dépendances économiques, technologiques et financières vis-à-vis d’un voisin dont l’influence économique est en voie de s’accorder à la taille démographique, notamment grâce au projet de nrs. En dépit de ces réserves, les perspectives d’intensification de la coopération économique entre la Russie et la Chine paraissent à certains plus fortes que jamais, portées par le regain de tensions entre la Russie et l’Occident (Malle 2017).

II – Le niveau national : quels besoins en infrastructures ?

Durant la période récente, la politique russe relative à l’accueil des entreprises chinoises a connu une première inflexion en 2009-2010. La crise financière internationale a frappé de plein fouet l’économie russe. Les autorités ont interprété l’impact de cette crise comme la confirmation d’une nécessité, affirmée depuis l’annonce de la « Stratégie 2020 », de réindustrialiser leur économie (Aslund et al. 2010). Pour cela, il était nécessaire selon elles de développer une politique de substitution sélective aux importations[2] de manière à disposer de technologies propres capables de servir de socle à la production industrielle nationale. Dans cette entreprise, les partenaires potentiels pouvaient venir d’ailleurs que d’Europe. Les crises européennes qui ont suivi – la crise des dettes souveraines et la crise de la zone euro, 2010-2013 – ont mis en évidence les risques pour l’économie russe de son exposition à la conjoncture de l’Europe occidentale, son premier partenaire commercial et financier. Par contraste, l’Asie, et en particulier la Chine, affichaient une résilience apparemment bien supérieure aux turbulences internationales. En outre, les relations entre la Russie et la Commission européenne se sont dégradées à partir de la fin des années 2000, particulièrement dans le domaine énergétique (Barrette 2011 ; Overland 2011 ; Romer 2015), comme l’illustre la réaction du Parlement européen et de la Commission européenne aux tentatives de Gazprom de pénétrer le marché ouest-européen de la distribution du gaz. La directive européenne de 2009 interdisant au géant gazier russe de prendre des positions dans les distributeurs oust-européens est intervenue à un moment où l’entreprise était fragilisée par la chute des prix internationaux des hydrocarbures et des quantités consommées par ses clients occidentaux. Cette circonstance a achevé de convaincre les dirigeants qu’il fallait trouver pour le gaz russe des débouchés alternatifs à l’ue. L’accélération de la mise en oeuvre du projet d’oléoduc espo[3] reliant les gisements pétroliers sibériens à la Chine et à l’océan Pacifique et la relance des négociations sur le projet de gazoduc ayant des objectifs similaires pour le gaz[4] ont été stimulées par la dégradation progressive des relations avec l’ue.

La deuxième rupture est intervenue en 2014-2015, à la suite des sanctions occidentales contre la Russie en réponse à son annexion de la Crimée et à son implication dans le Donbass. Pour les compagnies russes, ces nouvelles difficultés d’accès au marché des devises internationales se sont surajoutées à une crise économique provoquée, comme en 2008-2009, par la chute des prix du pétrole. Elles ont entraîné une réactivation de la rhétorique du « pivot vers l’Asie » de Vladimir Poutine et de son administration, le débouché asiatique étant présenté comme un moyen de contrer ce qui était perçu comme une tentative d’isolement de l’économie russe par les puissances occidentales (Connolly et Hanson 2016 ; Malle 2017).

Le territoire économique de la Russie présente des besoins importants en infrastructures, particulièrement dans sa partie asiatique qui, compte tenu de son immensité et des conditions climatiques particulièrement difficiles qui y prévalent, est la moins dense sur les plans démographique et économique. La Russie asiatique perd de la population en dépit des politiques de revitalisation lancées depuis les années 2000 (Kumo 2017). Les besoins sont élevés dans le domaine des infrastructures de transport. L’appréciation internationale de la qualité du réseau routier reste négative[5]. En revanche, les infrastructures de transport ferroviaire et les capacités portuaires et aéroportuaires sont mieux évaluées[6] (World Economic Forum 2017). Avec 37 kilomètres par millier de kilomètres carrés, la densité du réseau routier public est faible, même lorsqu’on compare la Russie au Canada (110 km), un pays peu dense et au climat comparable à celui de la Russie. Elle tombe à 6 kilomètres dans le district fédéral d’Extrême-Orient. Le réseau urbain souffre également de la comparaison internationale : la vitesse moyenne des automobiles en période de pointe est de 10 km/h à Moscou, contre 15 à Londres et 20 à Varsovie (World Bank 2014).

Depuis 1999, selon des estimations du cabinet McKinsey reprises par Gazprombank, les dépenses en infrastructures de tous types – transport, réseau électrique, télécommunications, adduction d’eau – ont représenté 3,4 % du pib de la Russie, contre 3,1 % en moyenne dans les pays avancés. En 2014, une étude de Gazprombank a évalué à 0,6 points de pib le supplément de dépenses annuelles nécessaire pour maintenir les infrastructures de transport existantes en état de fonctionnement tout en étendant leur couverture sur le territoire national. En supposant que la croissance économique atteigne 2,5 % en moyenne durant la période 2015-2020, cet effort correspond à un besoin annuel additionnel de 15 milliards de dollars environ (Ganelin et Vasin 2014). D’autres évaluations estiment à moins de 1 % du pib les dépenses annuelles consacrées aux infrastructures durant les dernières années et considèrent que l’effort de rattrapage devrait impliquer un investissement bien supérieur (Movchan 2016). Le plan de développement des transports publié début 2018 prévoit un investissement de 7,75 milliers de milliards de roubles – 2 % du pib – dans la période 2018-2021. Sur ce total, les trois quarts proviendraient des budgets régionaux, le restant – qui représente entre 7,5 et 8 milliards de dollars – étant financé par des sources non budgétaires[7].

Les infrastructures énergétiques sont celles qui ont fait l’objet des plus importants investissements depuis vingt ans, leur développement ayant été jugé prioritaire par les autorités publiques. Dans un environnement globalement favorable en termes de prix internationaux du pétrole, les compagnies énergétiques russes ont pu compter sur leurs propres ressources et capacités d’emprunts en devises pour les financer. Mais, dans ce domaine aussi, la géographie particulière du pays s’est imposée : la construction d’un gazoduc vers la Chine implique des mises de fonds que même une entreprise comme Gazprom ne peut supporter seule. C’est pourquoi les tractations avec la Chine ont abouti à un co-financement du projet de gazoduc « Force de Sibérie » (The Guardian 2014). Les infrastructures numériques ont également progressé durant les dernières années, mais il reste des insuffisances d’équipement pour un pays qui cherche à maintenir son aptitude à demeurer une puissance numérique indépendante tout en étant connectée au reste du monde (Limonier 2018). La demande en la matière est particulièrement forte de la part de la jeunesse, plus mobile et plus susceptible de quitter le pays. Enfin, les infrastructures de logement comptent parmi les plus déficientes. Le parc de logements reste vétuste, mal isolé, inégalement raccordé aux réseaux d’assainissement. Faute de moyens pour les entretenir après leur privatisation, la qualité des logements s’est dégradée depuis les années 1990 dans de nombreux ensembles. Les besoins en la matière sont redoublés par la nécessité de faire progresser l’efficacité énergétique du bâti russe (World Bank 2014). Dans ce domaine, les comportements ont été longtemps influencés par la fourniture quasi gratuite d’électricité et de gaz aux ménages, qui a conduit à un niveau élevé de gaspillage énergétique. Aujourd’hui encore, les subventions et la tolérance au non-paiement des factures limitent les marges de manoeuvre financières du principal opérateur – Gazprom –, alors que le marché intérieur absorbe une part disproportionnée de sa production. De plus, nombre des régions et municipalités qui sont en charge de l’entretien des logements sociaux ont connu des difficultés financières lors de la crise de 2015-2016. In fine, c’est donc le budget fédéral qui reste le financeur en dernier ressort.

III – Les Nouvelles routes de la soie – potentiels et réalités pour la Russie

Jusqu’en 2014, les relations d’investissement entre la Russie post- soviétique et la Chine post-Deng Xiaoping sont restées ténues. En dix ans, les annonces d’investissements chinois en territoire russe ont totalisé 21 milliards de dollars, selon les estimations de Heritage Foundation. Cela ferait de la Russie la huitième destination des investisseurs chinois. Mais ces chiffres semblent surévalués, les observateurs russes doutant de la mise en oeuvre réelle de tous ces accords et la Banque centrale de Russie ne comptabilisant que 15 milliards de dollars cumulés d’ide en provenance de Chine sur la période (Ganelin et al. 2015).

À partir de 2014, la conclusion d’accords sino-russes concernant des projets à grande échelle sur le territoire russe s’est accélérée. Imaginé en 2013, le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre Moscou et Kazan a fait l’objet des premières discussions avec des partenaires chinois en 2014. Il s’inscrit dans un ambitieux programme de liaison ferroviaire à grande vitesse devant à terme relier Moscou à Pékin[8]. L’objectif initial était de créer une ligne permettant de réduire le temps de transport à 3h30 entre les villes de Moscou et de Kazan, distantes de 760 kilomètres[9]. La liaison devait être effective en 2018, année de l’organisation de la Coupe du monde de football par la Russie, et devait être soutenue à hauteur de 10,7 milliards de dollars de financement de la part de firmes et banques chinoises (The Moscow Times, 9 septembre 2014). Par ailleurs, les responsables de la compagnie nationale de transport ferroviaire rgd, engagés dans une lutte concurrentielle interne avec les oléoducs de Transneft, ont souhaité que la ligne puisse transporter non seulement des passagers, mais aussi des marchandises. Depuis le lancement du projet, la période de construction de la ligne a été décalée : le printemps 2018 ne marque plus désormais que le début de la construction, la mise en service étant programmée pour 2022-2023. Son coût a été réévalué de 40 % en 2017, à 1300 milliards de roubles, soit environ 22,5 milliards de dollars au taux de change courant, avec désormais plus de la moitié des financements qui doivent provenir de la Chine[10]. Mais les difficultés budgétaires de la Russie provoquées par la crise de 2015-2016 ajoutées aux conditions financières relativement dures imposées par les banques chinoises (un taux d’intérêt de 4 % sur 20 ans pour un prêt de 7 milliards de dollars ; voir Russia Beyond 2017) ont conduit les autorités russes à repousser le lancement des travaux de la première tranche et à envisager une ouverture plus progressive des tronçons[11]. En 2017, rgd n’aurait provisionné que 113 millions de dollars pour la construction de la ligne (Tricket 2017). D’autres projets avaient été alors annoncés, comme celui d’une entreprise conjointe entre Rostec (Russie) et Sinomach (Chine) spécialisée dans les projets d’infrastructure (The Moscow Times, 5 septembre 2014), mais les réalisations concrètes n’ont pas suivi. En revanche, le Silk Road Fund chinois a acquis, début 2018, 10 % des parts de Sibur, première entreprise pétrochimique de Russie, s’ajoutant à une première montée au capital, en 2015, de Sinopec (Financial Times, 12 septembre 2018).

C’est dans le domaine énergétique que les attentes d’une intensification des échanges entre la Chine et la Russie sont les plus fortes. Avec la mise en service en 2011 du premier tronçon de l’oléoduc espo, qui permettait d’alimenter directement la raffinerie chinoise de Daqing, les exportations de pétrole brut vers la Chine, jusqu’alors acheminé par train, ont connu un essor considérable. Par la suite, l’accord gazier de mai 2014 a constitué un second tournant. Avec la mise en service prévue fin 2020 du gazoduc « Force de Sibérie », qui doit acheminer vers la Chine, par an, plus de 38 milliards de mètres cubes de gaz en provenance des gisements de Sibérie orientale, les recettes d’exportation de Gazprom devraient s’accroître de plusieurs milliards de dollars par an, contribuant à la réduction du déficit commercial bilatéral que la Russie enregistre avec la Chine depuis plus d’une décennie. L’accord sur « Force de Sibérie » intègre un rapprochement énergétique tous azimuts entre la Chine et la Russie : alors que toutes les tentatives de prise de participation d’entreprises chinoises dans des actifs énergétiques en Russie avaient jusqu’alors été repoussées par les autorités, les financements chinois se sont avérés au contraire bienvenus dans le nouveau contexte imposé par les sanctions occidentales et la chute des prix du pétrole. Les compagnies chinoises sont ainsi entrées au capital du consortium gérant le gazoduc « Force de Sibérie », et elles ont également signé des accords visant à prendre des participations dans des gisements est-sibériens et dans des compagnies exploitant le gisement géant de Vankor (Kardas et al. 2017).

L’irruption de la Chine dans le paysage économique russe est récente. La rapidité de la montée en puissance des intérêts chinois dans certains secteurs est telle que toutes ses implications à moyen et long terme n’ont pas encore été analysées. Le contexte dans lequel elle a eu lieu, qui est celui d’un isolement de la Russie vis-à-vis des principales sources de financement mondiales et d’une dégradation de ses relations diplomatiques et commerciales avec ses partenaires historiques, laisse penser que les autorités russes ne se sont pas trouvées en position de force pour obtenir toutes les conditions souhaitées. De nombreuses concessions ont donc été réalisées par la partie russe dans l’espoir de conclure rapidement les pourparlers. C’est le cas les négociations de prix sur le gaz livré à la Chine par « Force de Sibérie », qui ont fini par se rapprocher des positions de la partie chinoise : le prix avait été la principale pierre d’achoppement des dix ans de discussions non conclusives qui avaient précédé l’accord (Lain 2014). Dans ce cadre, il est raisonnable d’émettre l’hypothèse que les concessions russes ont porté au moins en partie sur les taxes à l’exportation, ce qui pourrait priver le budget de recettes substantielles. La question des garanties a pesé également sur les négociations, les entités chinoises restant attentives à ne pas trop s’exposer à un revirement russe.

À l’échelle macro-économique, les accords d’investissement sino-russes démontrent et renforcent l’inertie de la structure des échanges extérieurs russes. En dépit des annonces des gouvernements successifs en la matière depuis le début des années 1990, la part des matières premières dans le total des exportations ne diminue pas. Avec la Chine, ses échanges ont désormais une structure proche de celle de ses relations commerciales avec l’Union Européenne : la Russie exporte du pétrole – bientôt du gaz –, du bois brut, un peu de chimie lourde, des engrais, et importe des biens manufacturés et des équipements productifs. Cette asymétrie structurelle se double de l’asymétrie dimensionnelle déjà notée : hors Union Européenne, la Chine est le premier partenaire commercial individuel de la Russie (elle représente environ 20 % de ses échanges), mais la Russie n’est que son douzième partenaire. Globalement, l’intérêt des milieux d’affaire russes pour la Chine reste a priori supérieur à l’intérêt réciproque des entreprises chinoises pour la Russie. En dehors de ces considérations macroéconomiques, il est cependant difficile d’entrer dans le détail des projets d’investissement chinois en Russie. En effet, au-delà des estimations globales et des projets d’importance stratégique signés au plus haut niveau, il n’est pas encore possible de se faire une idée précise des projets mis en oeuvre parce que les autorités chinoises et russes ne sont pas en mesure d’en fournir une évaluation quantitative qui ait la fiabilité requise (Kashin 2017)[12].

Nonobstant les nouvelles possibilités théoriquement offertes par les nrs et la possible réorientation stratégique de la Russie, il existe des limites structurelles à l’essor des échanges bilatéraux entre la Russie et la Chine. D’une part, la crainte russe que les capacités manufacturières et financières de la Chine, qui sont désormais d’un autre ordre de grandeur que les siennes, ne contribuent à limiter le potentiel de développement du tissu industriel national en le plaçant sous une pression concurrentielle croissante. D’autre part, la persistance d’une crainte stratégique de longue date – confirmée par des expériences malheureuses dans le domaine de l’aviation de combat (voir Lague et Zhu 2012 ; Minnick 2015) – d’une captation des technologies développées par la Russie et qui constituent encore un actif stratégique dans certains secteurs. Symétriquement, les réticences chinoises à l’égard d’un engagement trop profond en Russie sont alimentées par l’opacité des décisions russes en matière d’investissements stratégiques et la manière dont certaines entreprises privées se font dépecer par des concurrents au prétexte d’infractions règlementaires – une pratique appelée raiderstvo (Hanson 2014).

L’inertie des attitudes pourrait bien prolonger le statu quo ante des relations bilatérales, en accentuant simplement l’intensité des échanges sans en modifier la composition. On aurait alors une situation qui ménagerait les intérêts à long terme de la Chine sans remettre en cause les intérêts à court terme de la Russie, la Chine utilisant son voisin comme un vaste entrepôt de ressources naturelles pour son propre développement et l’alimentant en retour en devises étrangères. Cette relation symbiotique entretiendrait le capitalisme rentier-dépendant caractéristique de l’économie russe contemporaine (Vercueil 2019). Certes, certains projets phares, comme celui de la coopération aéronautique pour la construction d’un long-courrier, le C929 (Trévidic 2017), qui se traduisent par la mise en commun des capacités industrielles et technologiques chinoises et russes, ou des exportations militaires de haute technologie, peuvent contredire ponctuellement cette tendance, mais la comparaison des dynamiques structurelles d’innovation des deux économies ne permet pas de penser que les nrs contribueront à l’inverser.

IV – À l’échelle régionale, une mise en concurrence par les NRS

Le projet de nrs est pensé à l’échelle globale, mais certaines régions y revêtent un caractère stratégique. Il n’est pas indifférent que ce soit à Astana, capitale du Kazakhstan, que Xi Jin Ping ait choisi d’annoncer ce projet en septembre 2013 : l’Asie centrale constitue un carrefour logistique de première importance pour la partie terrestre du projet. Par son caractère volontairement englobant, le projet de nrs présente l’avantage d’ouvrir de nombreuses options aux parties prenantes, qui se trouvent à la fois en concurrence et en coopération pour participer à sa mise en oeuvre, comme le montrent les pays d’Asie centrale et d’Europe orientale (Hallgreen et Ghiasy 2017 ; International Crisis Group 2017 ; Sternberg et al. 2017 ; Laruelle 2018).

Si la première réaction des autorités russes à la présentation des nrs a été le scepticisme, c’est qu’elles ont immédiatement perçu la dimension de concurrence qu’elles impliquaient pour la Russie en Asie centrale, concurrence que cette dernière n’est pas de taille à soutenir sur tous les fronts à long terme. Cette première phase passée, les responsables et observateurs russes ont changé de pied, optant pour une attitude de coopération au plus haut niveau (Timofeev et al. 2017). L’un des résultats les plus significatifs de ce changement est l’obtention rapide par Vladimir Poutine d’une association formelle de l’Union Économique Eurasiatique (uee) aux nrs. En novembre 2015, le dirigeant russe a aussi proposé un projet macro-régional appelé « Partenariat de la Grande Eurasie », qui relierait l’uee, l’Asean et l’osc, et inclurait un accord non préférentiel sur le commerce des biens et services entre la Russie et la Chine qui comprend l’uee et reste ouvert à des tierces parties (Tsvetov 2017). L’accord a été officialisé au sommet de Pékin sur les nrs de juin 2017. Néanmoins, sur le terrain les nrs ont accéléré la mise en concurrence des projets russes par des projets chinois, sur des territoires où la Russie jouissait jusqu’alors d’une position dominante.

La première dimension de cette bascule concurrentielle est territoriale. Potentiellement concernés par les nrs, les territoires russes et les entreprises qu’ils portent pourraient se trouver marginalisés si les flux principaux empruntaient des routes plus méridionales. Pour prévenir ce risque, la réaction de la Russie visant à obtenir l’intégration de l’Union Économique Eurasiatique au projet des nrs a été rapide. Symboliquement, elle montrait la capacité de la Russie à faire valoir ses intérêts régionaux auprès de la Chine (Malle 2017). Elle permettait également à la Chine de réaffirmer, face à ses critiques, que son projet ne présentait pas de caractère hégémonique, qu’il tenait compte des entités existantes dans la région d’Asie centrale et qu’il ne sous-estimait pas les intérêts russes. L’accord de coopération entre les nrs et l’uee fixe un cadre, qui demande à être rempli par des projets concrets sur le terrain. Les perspectives de développement du fret que les nrs ouvrent aux compagnies russes sont importantes, même si les volumes actuellement expédiés par le rail sont largement dépendants des subventions accordées par les provinces chinoises aux compagnies de transport (Vinokurov et al. 2018). Dans ce cadre, l’accord de création d’une entreprise conjointe entre les compagnies ferroviaires russe, kazakhe et biélorusse par échange d’actions vise à capter une partie de la croissance des flux concernés. Cet accord permet la constitution d’une compagnie de fret (Compagnie unifiée de transport et de logistique) qui se positionne comme un opérateur majeur dans l’uee. L’entreprise russe rgd apporte initialement 74 % du capital de l’entreprise, ses homologues kazakhe et biélorusse 21 % et 5 % respectivement. À terme, les deux compagnies non russes devraient monter progressivement au capital de la société pour atteindre l’égalité entre les trois partenaires en 2032. À sa création en 2014, l’objectif de ce nouvel opérateur régional était de capter 2 % du trafic de containers entre la Chine et l’Europe, ce qui permettrait de générer 1,7 milliards de dollars supplémentaires de profits pour rgd dans les sept prochaines années (The Moscow Times, 7 septembre 2014). Mais les compagnies chinoises paraissent aujourd’hui privilégier une route sud pour le fret ferroviaire, en soutenant le projet de liaison Bakou- Tbilissi-Kars (btk), passant par le Sud-Caucase et conférant un rôle clé au Kazakhstan (Tricket 2017). La concurrence territoriale est donc bien avivée dans ce cas par les nrs.

La deuxième dimension de cette concurrence est commerciale. Presque partout dans le monde, la montée en puissance de la Chine a modifié les processus régionaux d’intégration économique, bien avant le lancement des nrs (Boffa 2018). C’est le cas en Asie centrale, dans le Nord-Caucase et en Europe orientale, où les exportations chinoises bousculent le rôle historique de fournisseur principal joué auparavant par la Russie pour certains groupes de produits. L’exposition commerciale globale comparée des pays de la région à la Chine et à la Russie est représentée dans le Tableau 1.

Tableau 1

Tableau 1. Exposition commerciale des pays de l’Eurasie à la Russie et à la Chine (en % du pib, 2016)

Lecture : Les exportations de l’Arménie vers la Russie représentent 4 % du pib de l’Arménie. Les moyennes (non pondérées) sont calculées en remplaçant les données manquantes par des estimations.

Les degrés d’exposition présentés par ces pays s’expliquent à la fois par les niveaux d’ouverture commerciale (plus petite et pratiquant une politique commerciale plus libérale, la Kirghizie est nettement plus ouverte que l’Ouzbékistan) et la concentration géographique des échanges, qui à son tour dépend des contraintes géoéconomiques, des spécialisations productives adoptées et des politiques menées (Batsaikhan et Dabrowski 2017). À ce compte, c’est l’Ouzbékistan, pays parmi les plus fermés de la région, qui dépend le moins de ses échanges avec la Russie et la Chine. Au contraire, le Bélarus cumule une exposition commerciale record à ces deux partenaires. Pour tous les pays de la zone post-soviétique sauf les exportateurs de matières premières, en particulier de pétrole et de gaz (Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan), la Russie reste un client plus important que la Chine. En revanche, la Chine est le premier fournisseur de la Kirghizie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Le pays le plus exposé à la Chine pour ses exportations est le Turkménistan, qui a fait le choix depuis la fin des années 2000 de réorienter vers elle ses livraisons de gaz pour éviter de dépendre du transit par la Russie. Le pays dépendant le plus de la Chine pour ses importations est la Kirghizie, petite économie commercialement ouverte qui lui est limitrophe et sert de porte d’entrée à de nombreuses marchandises chinoises pour le reste de l’Union Économique Eurasiatique, dont elle est membre. Les pays où la Chine est en passe de supplanter à court terme la Russie en tant que premier partenaire commercial sont l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Ukraine et la Kirghizie – les données manquent pour l’Azerbaïdjan, mais tout laisse à penser qu’il tende aussi à intensifier ses échanges avec la Chine.

Dans ces pays, la présence chinoise est accentuée par la construction d’infrastructures assortie de financements. Les institutions financières chinoises accompagnent souvent les entreprises industrielles et de construction pour proposer des solutions de financement qui évitent aux gouvernements locaux de se plier aux conditions de la Banque mondiale ou de la Banque asiatique de développement, pilotée par le Japon et qui applique les normes occidentales. La berd, dont les financements privilégient les partenariats publics privés, est également présente dans la région. Face à ces acteurs financiers robustes, la Russie n’a que peu d’arguments à faire valoir. Les envergures financières de la VneshnEkonomBank et de l’Eurasian Development Bank, sous influence russe, limitent leur implication dans les grands projets d’infrastructures eurasiatiques (Tableau 2).

Tableau 2

Comparaison des différentes banques de développement présentes dans la région eurasiatique

Le troisième domaine dans lequel la Chine place la Russie en situation de concurrence est celui de l’exportation d’énergies fossiles. Sur ces marchés ont émergé de nouveaux acteurs en Asie centrale (Vercueil 2015 ; Kralovicova et Zatko 2016). Le Turkménistan, en butte aux contraintes créées par l’obligation de passer par des gazoducs contrôlés par la Russie pour exporter son gaz vers l’Europe, a décidé d’engager un pivot géoéconomique radical en se tournant vers la Chine. C’est aussi le cas du Kazakhstan, qui a très tôt ouvert son secteur énergétique aux investisseurs étrangers et s’est positionné en fournisseur de pétrole pour la Chine en modernisant et complétant son réseau d’oléoducs pour assurer davantage de livraisons dans sa direction. Ainsi la Russie, manquant de voies d’accès directes à la Chine pour ses hydrocarbures, s’est-elle trouvée de facto doublée par deux anciennes républiques soviétiques qui ont su répondre promptement aux besoins croissants du voisin chinois ; elle a dû consentir des investissements importants pour proposer une offre alternative, mise en service au début des années 2010 pour le pétrole, et prévue pour le début des années 2020 pour le gaz[13]. Aujourd’hui, les nrs constituent un programme suffisamment vaste pour encapsuler des projets d’approvisionnement énergétiques, comme celui d’un gazoduc alternatif au gazoduc historique reliant le Turkménistan à la Chine via l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, qui passerait par la Kirghizie. Les perspectives de développement de ces routes d’approvisionnement énergétique en provenance d’Asie centrale, ainsi que leurs conséquences sur les possibilités de montée en puissance de la Russie comme fournisseur énergétique de la Chine, dépendent toutefois de l’évolution à long terme des prix des hydrocarbures. Ceux-ci peuvent en effet rendre trop coûteuses certaines routes, telle la route de l’Altaï, qui a fait l’objet d’un protocole d’accord entre la Chine et la Russie pour l’exportation d’une partie du gaz extrait de Sibérie occidentale, mais qui suppose de gros investissements sur le territoire chinois et pour cette raison n’est pas considérée comme prioritaire en Chine. Elles dépendent également de la manière dont la Chine parviendra à l’avenir à faire évoluer son bouquet énergétique interne. Si la production d’électricité connaît un virage aussi important que ce qui est prévu par le plan quinquennal, la baisse de la contribution des centrales à charbon pourrait être compensée au moins en partie par le développement des centrales au gaz, ce qui ouvrirait des opportunités d’approvisionnement suffisamment importantes pour ne pas mettre en concurrence frontale le gaz sibérien et le gaz turkmène, moins coûteux.

À ce qui précède, il convient d’ajouter que les nrs vont également attirer des capitaux occidentaux dans la région, accentuant la pression concurrentielle exercée sur les entreprises russes, notamment par les entreprises européennes. L’Union Européenne est déjà, avec la Russie et la Chine, au premier rang des partenaires commerciaux de nombre de pays d’Asie centrale et du Caucase. Il faut donc franchir le palier de l’échelle régionale pour aborder en conclusion des questions plus globales posées à la Russie par les projets de nrs.

V – Conclusion : un pivot asiatique contrarié ?

Une bascule stratégique fondamentale a eu lieu, qui explique les dilemmes de la Russie face aux nrs : tandis que la Chine utilise sa puissance économique pour gagner en influence internationale, la Russie tente de compenser une perte structurelle de poids économique par un regain d’activité diplomatique et militaire. Le pivot asiatique théorique de la Russie ne peut qu’en être contrarié. Pour la Russie, l’articulation Europe/Chine est rendue complexe par le fait que les nrs ont précisément pour objet économique central d’intensifier les liaisons terrestres entre l’Europe et la Chine. Comment la Russie pourrait-elle se positionner en maillon incontournable des nrs si sa priorité restait de réduire son exposition à l’Europe occidentale ? Une deuxième question, plus structurelle, se pose à long terme pour l’économie russe : compte tenu de sa position actuelle – marginale – dans les chaînes globales de valeur, comment peut-elle s’imposer comme partenaire central d’un programme dont l’un des aspects structurants pour les territoires sélectionnés consiste justement à développer et approfondir ces chaînes de valeur ?

Dans le domaine monétaire et financier, les responsables politiques de la Russie ont un temps caressé l’idée d’imposer le rouble comme monnaie macro-régionale, au moins au niveau de l’Union Économique Eurasiatique, avant de devoir l’abandonner à la suite de deux crises de change (2009 et 2015). À l’inverse, c’est le yuan qui s’est progressivement affirmé comme monnaie potentiellement alternative au dollar dans les échanges sino-russes, puis dans des projets s’inscrivant dans les nrs. Alors que les autorités russes cherchent, avec quelque succès, à s’émanciper des financements internationaux en dollars et en euros, la possibilité de recourir de manière significative et durable au yuan pour les règlements internationaux dépend d’abord des décisions qui seront prises par les autorités monétaires chinoises concernant la convertibilité de leur monnaie. Dans ce domaine comme dans d’autres, les clés du changement ne sont pas dans les mains des autorités russes.

Les nrs posent également quelques questions diplomatiques, politiques et stratégiques à la Russie. Avec sa montée en puissance économique et le développement de ses intérêts à l’étranger, la Chine se trouve en mesure d’assortir sa présence économique de contreparties, politiques ou diplomatiques, auprès de ses obligés (Vercueil 2018). L’exemple du Burkina Faso, qui a récemment rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan sous la pression chinoise (Le Monde, 24 mai 2018), montre la nouvelle intrication des intérêts économiques et diplomatiques chinois. La pression économique croissante de la Chine en Asie centrale ne manquera pas de s’accompagner pour ces pays d’arbitrages entre la Russie et la Chine, dont les intérêts ne convergent pas toujours, en matière d’influence politique et diplomatique. Ce peut être aussi le cas en Asie orientale, ou dans leurs relations avec l’Inde et l’Iran. Au sein des brics comme dans la nouvelle banque internationale d’investissement pour les infrastructures dirigée par la Chine (aiib), la Russie a tenté de jouer la carte de ses bonnes relations avec l’Inde pour contrebalancer une Chine qui développe son propre agenda. Mais d’une part, la puissance économique de la Chine est aujourd’hui bien supérieure à celles de l’Inde et de la Russie réunies et, d’autre part, l’Inde ne dispose pas, contrairement à la Russie, d’un siège permanent au Conseil de Sécurité de l’onu à faire valoir dans la coopération. En dernière analyse, l’incertitude des autorités russes peut aussi provenir des vulnérabilités de la Chine, qui sont liées à la vigueur même de son développement. Sur le plan économique, ces vulnérabilités tiennent pour une large part aux surcapacités industrielles et infrastructurelles installées sur son territoire, dont les nrs pourraient, dans un scénario pessimiste, exporter le modèle, mettant à terme en difficulté les régions qui leur seraient le plus ouvertes. Pour les décideurs russes, ce peut être un motif de plus de limiter leurs engagements dans ces projets.

Appendices

Remerciements

L’auteur remercie les rapporteurs anonymes pour leurs remarques constructives. Il demeure seul responsable des erreurs qui pourraient subsister.

Note biographique

Centre de Recherches Europes Eurasie (cree), inalco, Paris.

Notes

-

[1]

Les dépenses chinoises de recherche et développement représentent plus de dix fois celles de la Russie. La valeur ajoutée manufacturière est environ dix-huit fois plus élevée en Chine qu’en Russie (Banque Mondiale 2018).

-

[2]

La politique visant à favoriser le développement industriel sectoriel ne date pas de la crise de 2009. Pour un exemple appliqué aux nanotechnologies, voir le programme gouvernemental de développement des nano-industries publié en 2008, en ligne : http://rulaws.ru/goverment/Programma-razvitiya-nanoindustrii-v-Rossiyskoy-Federatsii-do-2015-goda/ (en russe, consulté le 25 juin 2018).

-

[3]

East Siberia to Pacific Ocean.

-

[4]

Bien que la Russie eût eu besoin du soutien de l’Union Européenne pour accéder à l’omc et cesser de se trouver en butte à des droits anti-dumping pénalisants sur certaines de ses productions clés, ce refroidissement a eu des conséquences sur l’accession de la Russie à l’omc, qui n’a pu finalement avoir lieu qu’en 2012.

-

[5]

Le classement annuel du World Economic Forum classe la Russie au 114e rang mondial sur 134 pays comparés.

-

[6]

La Russie atteint respectivement les 23e, 66e et 59e rangs mondiaux dans ces domaines, selon le classement du World Economic Forum.

-

[7]

Eurasia Daily, 26 décembre 2017, en ligne : https://eadaily.com/ru/news/2017/12/26/transportnaya-infrastruktura-rossii-poluchit-okolo-8-trln-rubley-do-2021-goda (en russe, consulté le 25 juin 2018).

-

[8]

Le terme employé aujourd’hui pour qualifier cette liaison, qui dans les discussions actuelles s’arrête à Ouroumtchi, est Eurasia.

-

[9]

Le temps actuel de trajet entre ces deux villes est de 14 heures.

-

[10]

400 milliards de roubles d’investissements productifs, 400 milliards de prêts, et plus de 50 milliards de prises de participation. D’autres partenaires ont été pressentis : un consortium allemand conduit par Siemens, Deutsche Bahn et Deutsche Bank a proposé une solution incluant le financement, qui pourrait apporter 2,7 milliards d’euros de financements (Railway Pro 2017).

-

[11]

Le tronçon prioritaire est Moscou-Vladimir, soit 186 kilomètres de ligne. En fonction des résultats de cette première tranche, la suite du parcours vers Kazan pourrait être envisagée.

-

[12]

Les estimations varient du simple au triple suivant les institutions consultées ; voir, par exemple, Xin (2018).

-

[13]

Si l’on excepte la mise en valeur des gisements de pétrole et de gaz de l’île de Sakhaline, qui ne sont pas dédiés à la Chine.

Bibliographie

- Alexseev Mikhail, 2003, « Economic Valuations and Interethnic Fears: Perceptions of Chinese Migration in the Russian Far East », Journal of Peace Research, vol. 40, no 1 : 85-102.

- Aslund Anders, Serguei Guriev et Alexander Kuchins (dir.), 2010, Russia after the Global Economic Crisis, Washington (D.C.), Peterson Institute for International Economics.

- Balzer Harley et Maria Repnikova, 2010, « Migration between China and Russia », Post-Soviet Affairs, vol. 26, no 1 : 1-37.

- Banque Mondiale, 2018, The World Bank – Data, pages consultées sur Internet (https://data.worldbank.org/), le 26 juin 2018.

- Barrette Patrick, 2011, « La sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Union Européenne : vers une stratégie commune à l’égard de la Russie ? », Études Internationales, vol. 42 no 2 : 179-205.

- Batsaikhan Uuriintuya et Marek Dabrowski, 2017, « Central Asia: Twenty-five years after the Breakup of the ussr », Russian Journal of Economics, vol. 3, no 3 : 296-320.

- Bellaqua James (dir.), 2010, The Future of China-Russia Relations, Lexington, The University Press of Kentucky.

- Berezinskaya Olga, 2017, « Investment Drought in the Russian Economy: Structural Characteristics and Turnaround Perspectives », Russian Journal of Economics, vol. 3, no 1 : 71-82.

- Boffa Mauro, 2018, « Trade Linkages between the Belt and Road Economies », World Bank Research Working Paper no 8423.

- Connolly Richard et Philip Hanson, 2016, « Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia », Chatham House Research Paper, juin.

- Financial Times, 12 septembre 2018 – « Why China’s investment play into Russia may endure”, Page consultée sur Internet (https://www.ft.com/content/4e556a7a-b69f-11e8-b3ef-799c8613f4a1) le 19 décembre 2018.

- Ganelin Mikhail et Serguei Vasin, 2014, « Russian Infrastructure. A big ship sails far », Gazprombank Russia Equity Research Infrastructure, 15 juillet.

- Ganelin Mikhail, Yakov Yakovlev et Matvey Tayts, 2015, « Russian Infrastructure. To build or not to build, that is the question », Gazprombank Russia Equity Research Infrastructure, 3 juillet.

- Hallgreen Henrik et Richard Ghiasy, 2017, « Security and Economy on the Belt and Road: Three Country Case Studies », SIPRI Insights on Peace and Security, no 4, décembre. Page consultée sur Internet (https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-insights-peace-and-security/security-and-economy-belt-and-road-three-country-case-studies) le 25 juin 2018.

- Hanson Philip, 2014, « Reiderstvo : Asset-Grabbing in Russia », Chatham House Research Paper, mars.

- Hillman Jonathan, 2018, « How big is China’s Belt and Road Initiative? » IAPS Dialogue, 2 mai. Page consultée sur Internet (heasiadialogue.com/2018/05/02/how-big-is-chinas-belt-and-road/) le 26 juin 2018.

- International Crisis Group, 2017, « Central Asia’s Silk Road Rivalries », Europe and Central Asia Report, no 245, 27 juillet.

- Kardas Szymon, Marcin Kaczmarski et Jakub Groszkowski, 2017, « China’s CEFC has acquired a stake in Rosneft », OSW, 13 septembre. Page consultée sur Internet (https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-09-13/chinas-cefc-has-acquired-a-stake-rosneft) le 25 juin 2018.

- Kashin V., 2017, « Is China Investing Much in Russia ? » Valdai Discussion Club Expert Opinion, 9 juin. Page consultée sur Internet (http://valdaiclub.com/a/highlights/chinese-investments-in-russia/) le 19 décembre 2018.

- Kralovicova Michaela et Matus Zatko, 2016, « One belt one road initiative in Central Asia: implication for competitiveness of Russian economy », Maastricht School of Management Working Paper, no 2016/9.

- Kumo Kazuchiro, 2017, « Demographic Situation and its Perspectives in the Russian Far East: a Case of Chukotka », RRC Working Paper no 71, Tokyo, Université Hitotsubashi, Russian Research Center Institute of Economic Research. Page consultée sur Internet (http://www.ier.hit-u.ac.jp/rrc/Japanese/pdf/Chukotka_Pop_Kumo%282017.08%29.pdf) le 25 juin 2018.

- Lague D. et Zhu C., 2012, « Unable to copy it, China tries building own jet engine », Reuters Science News, 29 octobre. Page consultée sur Internet (https://www.reuters.com/article/us-china-engine/insight-unable-to-copy-it-china-tries-building-own-jet-engine-idUSBRE89S17B20121029) le 25 juin 2018.

- Laruelle Marlène (dir.), 2018, China’s Belt and Road Initiative and its Impact in Central Asia, Washington (D.C.), The George Washington University, Central Asia Program.

- Lain Sarah, 2014, « The Significance of the China-Russia Gas Deal », The Diplomat. Page consultée sur Internet (https://thediplomat.com/2014/05/the-significance-of-the-china-russia-gas-deal/) le 25 juin 2018.

- Le Monde, 2018, « Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan », 24 mai. Page consultée sur Internet (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/24/le-burkina-faso-rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-taiwan_5303989_3212.html) le 23 juin 2018.

- Limonier Kévin, 2018, Ru.net. Géopolitique du cyberspace Russophone, Paris, L’inventaire, coll. Les carnets de l’observatoire.

- Malle Silvana, 2017, « Russia and China in the 21st century. Moving towards cooperative behavior », Journal of Eurasian Studies, no 8 : 136-150.

- Minnick W., 2015, « Russia-China Su-35 Deal Raises Reverse Engineering Issue », Defense News, 20 novembre. Page consultée sur Internet (https://www.defensenews.com/air/2015/11/20/russia-china-su-35-deal-raises-reverse-engineering-issue/) le 19 décembre 2018.

- Movchan Andrey, 2016, « Is Investment in Infrastructure the Answer to Russia’s Economic Problems ? » Carnegie Moscow Center, 28 avril. Page consultée sur Internet (http://carnegie.ru/commentary/63484) le 25 juin 2018.

- Overland Indra, 2011, « La politique énergétique de la Russie en Arctique », Études internationales, vol. 42, no 2 : 145-158.

- Railway Pro, 2017, « Moscow-Kazan high speed rail construction to be launched in 2018 », 17 août. Page consultée sur Internet (https://www.railwaypro.com/wp/moscow-kazan-high-speed-rail-construction-launched-2018/) le 25 juin 2018.

- Romer Jean-Christophe, 2015, Russie-Europe. Des malentendus paneuropéens, Paris, L’Inventaire, coll. Carnets de l’observatoire.

- Russia Beyond, 2017, « Tass: Russia asks China to boost Moscow-Kazan fast-speed rail project financing », 18 mai. Page consultée sur Internet (https://www.rbth.com/news/2017/05/18/russia-asks-china-to-boost-moscow-kazan-fast-speed-rail-project-financing_765349) le 25 juin 2018.

- Sternberg Troy, Ariell Ahearn et Fiona McConnell, 2017, « Central Asian “Characteristics” on China’s New Silk Road: The Role of Landscape and the Politics of Infrastructure », Land, vol. 6, no 55. Page consultée sur Internet (http://www.mdpi.com/2073-445X/6/3/55) le 25 juin 2018.

- The Guardian, 2014, « Russia signs 30-year deal worth 400$bn to deliver gas to China », 21 mai. Page consultée sur Internet (https://www.theguardian.com/world/2014/may/21/russia-30-year-400bn-gas-deal-china) le 26 juin 2018.

- The Moscow Times, 05/09/2014, “Russia, China Agree to Invest $10 Billion in Infrastructure Firm”, Page consultée sur Internet (https://www.themoscowtimes.com/2014/09/05/russia-china-agree-to-invest-10-billion-in-infrastructure-firm-a39108) le 26 juin 2018.

- The Moscow Times, 07/09/2014, “Russia Approves Rail Union of 3 Ex-Soviet States to Tap into China-Europe Trade”, Page consultée sur Internet (https://www.themoscowtimes.com/2014/09/07/russia-approves-rail-union-of-3-ex-soviet-states-to-tap-into-china-europe-trade-a39120) le 26 juin 2018.

- The Moscow Times, 09/09/2014, « Chinese to Invest $10 Billion in Moscow-Kazan High-Speed Railway”, Page consultée sur Internet (https://www.themoscowtimes.com/2014/09/09/chinese-to-invest-10-billion-in-moscow-kazan-high-speed-railway-a39208) le 26 juin 2018.

- Timofeev Ivan, Yaroslav Lissovolik et Liudmila Filippova, 2017, « Russia’s Vision of the Belt and Road Initiative: From the Rivalry of the Great Powers to Forging a New Cooperation Model in Eurasia », China and World Economy, vol. 25, no 5: 62-77.

- Trévidic Bruno, 2017, « Moteurs d’avions : Russes et Chinois s’attaquent au monopole occidental », Les Échos, 26 septembre. Page consultée sur Internet (https://www.lesechos.fr/26/09/2017/lesechos.fr/030603449716_moteurs-d-avions---russes-et-chinois-s-attaquent-au-monopole-occidental.htm) le 25 juin 2018.

- Tricket Nicholas, 2017, « The Gordian rail tie: Russia’s mythic Belt and Road cooperation », The Diplomat, 20 octobre. Page consultée sur Internet (https://thediplomat.com/2017/10/the-gordian-rail-tie-russias-mythic-belt-and-road-cooperation/) le 25 juin 2018.

- Tsvetov Anton, 2017, « Can Russia’s own “Belt and Road” project make a big impact ? » South China Morning Post, 29 septembre. Page consultée sur Internet (http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2113366/can-russias-own-belt-and-road-project-make-big-impact) le 25 juin 2018.

- Vercueil Julien, 2015, « De la Russie à la Chine ? Le basculement énergétique de l’Asie centrale », Mondes en développement, vol. 1, no 169 : 47-60 (DOI : 10.3917/med.169.0047 halshs-01422013v1).

- Vercueil Julien, 2018, « Taming the Bear while Riding the Dragon ? Central Asia Confronts Russian and Chinese Economic Influences », Revue de la Régulation, no 24. Page consultée sur Internet (https://journals.openedition.org/regulation/13626) le 19 décembre 2018.

- Vercueil Julien, 2019, Économie politique de la Russie, Paris, Le Seuil, coll. Points Économie.

- Vinokurov Evgueny, Vitaly Lobyrev, Andrey Tikhomirov et Taras Tsukarev, 2018, « Silk Road Transport Corridors: Assessment of Trans-EAEU Freight Traffic Growth Potential », MPRA Paper no 86184, 14 avril.

- World Bank, 2014, « Energy efficiency in Russia: untapped reserves », World Bank Working Paper no 9153, octobre. Page consultée sur Internet (http://documents.worldbank.org/curated/en/750871468307169609/Energy-efficiency-in-Russia-untapped-reserves) le 26 juin 2018.

- World Bank, 2017, A Rebalancing China and Resurging India: How will the pendulum swing for Russia? Moscou, Banque mondiale. Page consultée sur Internet (http://documents.worldbank.org/curated/en/690531522429871020/pdf/The-impact-of-economies-of-China-and-India-on-Russia.pdf) le 25 juin 2018.

- World Economic Forum, 2017, The Global Competitiveness Report 2017-2018, Genève, Forum économique mondial. Page consultée sur Internet (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018) le 25 juin 2018.

- Xin L., 2018, « China and Russia Join Force », Valdai Discussion Club – Expert Opinion, 4 novembre. Page consultée sur Internet (http://valdaiclub.com/a/highlights/china-and-russia-join-forces/) le 19 décembre 2018.

List of figures

Graphique 1

Évolutions comparées des PIB par habitant en dollars courants (Russie / Chine, 1992-2023)

List of tables

Tableau 1

Tableau 1. Exposition commerciale des pays de l’Eurasie à la Russie et à la Chine (en % du pib, 2016)

Lecture : Les exportations de l’Arménie vers la Russie représentent 4 % du pib de l’Arménie. Les moyennes (non pondérées) sont calculées en remplaçant les données manquantes par des estimations.

Tableau 2

Comparaison des différentes banques de développement présentes dans la région eurasiatique

10.7202/1005825ar

10.7202/1005825ar