Abstracts

Résumé

À Rieux, autochtones et touristes en conviennent: « Ici, il y a deux monuments : l'église et Colette », à savoir un joyau de l'art roman et celle qui en assure la visite. Quoiqu'anecdotique, la « monumentalisation » de Colette a pourtant le mérite de donner à voir, inversé, le processus qui habituellement fait du guide l'agent sacralisant et du monument l'objet sacralisé. Elle nous invite à nous pencher sur ce personnage stratégique de la scène touristique, à l'exacte interface entre visiteurs, patrimoine et société locale, et, à l'appui d'une ethnographie localisée, à tenter d'en comprendre le rôle.

Abstract

In Rieux, locals and tourists agree: “e have two monuments here: the church and Colette,”meaning a jewel of Romanesque art and the guide who shows visitors around. Although it may seem trivial, this “onumentalization”of Colette at least makes clear –but reversed –the very process whereby, usually, the guide is the agent who makes the monument sacred. It invites us to look into the case of this strategic character on the touristic scene, situated exactly between visitors, heritage and local society, and, through a localized ethnography, to try to understand the part she plays.

Article body

A Rieux, village de la France méridionale, les touristes se pressent pour visiter la rotonde. Plus d’un vous dira que cette église romane du troisième quart du XIIe siècle mérite le détour. Sainte-Marie de Rieux appartient à la catégorie des églises à plan centré, et cette particularité architecturale pourrait fort bien suffire au ravissement du visiteur. Mais il se trouve que cette fantaisie architecturale se complique d’heptagonalité. Commandant l’ordonnancement de l’espace et du volume, le chiffre sept ajoute donc encore à l’originalité de cette église ronde. Doté d’un choeur circulaire délimité par sept piliers, lui-même surplombé d’une voûte de vingt-huit (7 x 4) rangées de pierres et ceinturé d’un déambulatoire à quatorze (7 x 2) côtés, ce monument apparaît tout simplement unique. Précisons qu’à cette conception architecturale insolite correspond une ornementation sculpturale tout aussi exceptionnelle, en qualité et en quantité. On s’accorde à reconnaître, dans l’exubérance des motifs qui couvrent chapiteaux, piedroits et consoles, la facture du très inventif Maître de Cabestany. On conçoit dès lors aisément que cette église ait acquis une reconnaissance précoce de la part des milieux éclairés. Dès 1838, avant même que ne soit constituée la fameuse liste de 1840, considérée comme l’acte fondateur de l’institution alors naissante des Monuments Historiques, cette rotonde a ainsi fait l’objet d’un premier classement. Mais on saisit plus nettement encore le caractère d’exception reconnu à cette église si l’on considère que ce classement précède celui de la Cité de Carcassonne.

La fascination que ce monument suscite se mesure à l’aune du volume et de la régularité des publications qui lui sont consacrées. Au fil des décennies, il n’est pas une génération d’érudits et d’universitaires qui ne se soit laissée intriguer par l’église de Rieux. Plus récemment, la notoriété de la rotonde a dépassé le cénacle des spécialistes, portée par l’engouement pour l’art roman en général et les efforts déployés, localement, pour la mise en valeur et la promotion du patrimoine local. Sous l’égide de la municipalité élue en 1989 et maintenue en place depuis, ces efforts ont donné lieu à différentes campagnes de restauration dans les années 1990 et 2000 et, parallèlement, ont abouti à l’ouverture, en 1991, d’un syndicat d’initiative. La fréquentation touristique, en hausse d’année en année, est la contre-partie escomptée de tous ces efforts. Mais les statistiques ne sont pas aussi éloquentes que le livre d’or du syndicat d’initiative. Celui-ci rend compte non seulement de l’élargissement du cercle des admirateurs de la rotonde, mais aussi de l’émergence, à Rieux, d’un autre objet d’admiration, à savoir la guide, Colette :

Merveilleuse présentation d’un bijou que Colette sait dévoiler peu à peu avec amour et prestance.

Eglise surprenante. Guide passionnée.

Quelle enrichissante visite éclairée par une guide passionnée et passionnante.

Sans guide, nous avions la vue de ce joyau. Avec la guide, nous avons eu la vie... et l’esprit de cette église.

S’il y a des lieux exceptionnels, Rieux en est sans aucun doute un et si vous pensez tout savoir, parlez-en avec Colette, alors vous découvrirez l’indécouvrable.

Il arrive aussi souvent que, non revenus de l’éblouissement d’une telle rencontre, les visiteurs en oublient l’église pour couvrir le cahier d’éloges à la seule intention de Colette :

Voici une guide qui sait et qui connaît. Punch et gentillesse.

Ne changez pas de guide.

Guide super.

Un grand merci à notre guide si sympathique et si compétent au doux nom de Colette.

Colette, merci ! Ne perdez surtout pas votre superbe enthousiasme.

Chère Colette, tu fais chanter l’histoire. Je reviendrai te voir.

Bravo Colette… la guide idéale.

Colette n’éclipse pas toujours l’église dans les impressions laissées au visiteur de passage, mais une ambiguïté s’installe, et au fil des impressions couchées sur le papier, on se sait plus, qui de l’église ou de la guide, mérite le détour :

Bravo pour le guide, on se réjouit d’avoir un tel trésor en Minervois.

Merci à notre guide Colette. Merveille des merveilles. Continuez.

Certains touristes, moins ambigus dans l’expression de leur emballement, disent explicitement cet exhaussement de Colette au même rang que la rotonde :

Quelles merveilles ! autant notre guide que cette oeuvre d’art unique.

Il y a deux merveilles à Rieux : Colette et l’église.

Deux monuments dans ce petit village, une église du Moyen Age, et notre très sympathique guide, Colette, qui a su avec passion nous faire découvrir cette merveille de l’art roman.

Un monument dins le monument : aquo es la Coleta. Plan merci a tu[1].

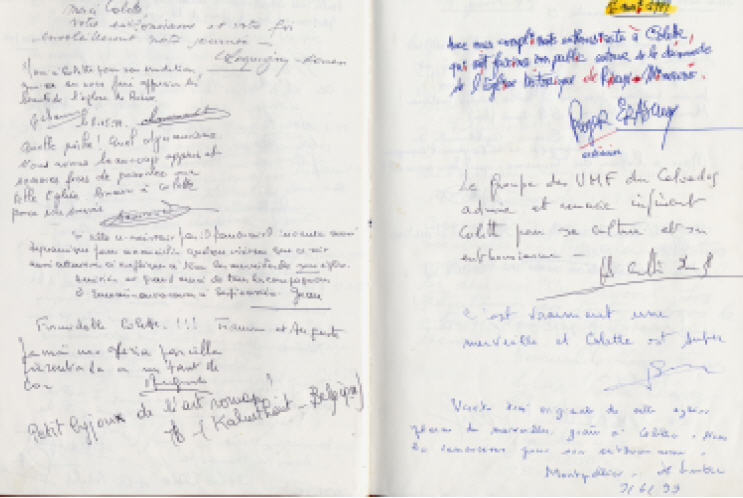

Figure 1

Pages du livre d’or du syndicat d’initiative (S. Sagnes 2007).

« Trésor », « merveille », « monument ». La comparaison tourne parfois au superlatif :

A la veille de Sainte-Monique, ma fête, dans ce village, guidée par mes deux amis Jean entrés en spiritualité, accompagnée par Colette qui nous a montré une église où je ne trouve pas les mots tellement les émotions étaient très fortes, je terminerai par ces paroles de Joseph Delteil qui disaient que les hommes et les femmes de ce village sont incontestablement plus grands que des CATHEDRALES ! ! ! ! (sic)

Si les dépliants touristiques ne l’évoquent pas, les habitants du village, autant que les visiteurs, en conviennent : « C’est notre Colette nationale », dit d’elle le maire. « Elle est connue mondialement, quoi. Que ce soient les Chinois, les Japonais… Tout le monde qui vient, tout le monde connaît Colette ». « Unique », « exceptionnelle », « irremplaçable », Colette suggère à ses concitoyens les termes dont la promotion touristique use pour vanter l’église. Il ne reste plus qu’à « prendre » les uns et les autres « au mot », pour le dire comme Yvonne Verdier, et comprendre ce qui vaut à notre septuagénaire de se voir élevée à la hauteur de la rotonde[2].

Phénomène aussi microscopique qu’anecdotique, la contagion « monumentalisante » d’une église à sa guide présente pourtant l’intérêt de donner à voir, comme perturbé, et dans une certaine mesure inversé, le processus « habituel » de sacralisation tel que le reconstituent Elizabeth C. Fine et Jean Haskell Speer à propos de la Maison de Lindheimer (Fine et Haskell Speer 1985), processus qui fait du guide l’agent sacralisant et du monument l’objet sacralisé. Assignable aussi bien aux touristes qu’aux autochtones, elle nous renvoie aussi, et surtout, à une harmonie apparemment parfaite des représentations endotiques et exotiques de la situation touristique. S’il reste à éclairer la ou les logiques symboliques dont cette consensuelle métaphore relève, celle-ci n’en esquisse pas moins les conditions et les modalités d’une certaine compatibilité. Sans équivoque aucune, c’est la place et le rôle du guide, posté dans l’exacte interface entre le touriste et la société locale, que le terrain riussanel nous invite à interroger. On se propose donc d’apporter sur le guidage l’éclairage d’une ethnographie localisée, et ainsi de pallier quelque peu l’indifférence dont cette médiation fait l’objet dans le domaine de l’anthropologie du tourisme, en tout cas dans les travaux en langue française[3]. Pour être plus juste, disons plutôt que nous allons tenter de rapatrier vers l’horizon familier du proche une attention jusque là plus spécialement réservée aux guides de randonnée nord-africains (Cauvin-Verner 2007 ; Pryen 2007).

« Colette… la guide idéale »

Forte d’une solide expérience d’animatrice en Maisons familiales, Colette, du haut de ses soixante-dix- sept ans, use d’une voix forte qui lui valait, à l’époque où elle travaillait dans les colonies de vacances, le surnom de « clairon de Mérinville ». Elle ne fait pas davantage l’économie de son « bagou », sa « verve », sa « tchatche », son « délire ». « Colette, un disque sans fin », dit d’elle, un peu moqueusement, un touriste sur une page du livre d’or. Quelques notions d’allemand, acquises en suivant son mari militaire au long de sa carrière itinérante en France et à l’étranger, des rudiments d’espagnol appris à force de côtoyer les familles espagnoles immigrées à Rieux où elle a grandi facilitent encore ses échanges avec les visiteurs étrangers. Notons en outre, avec son amie Marie-Thérèse, les trésors de patience qu’elle déploie face à un public pas toujours bien disposé. Ce sens aigu de la communication s’appuie par ailleurs sur une disposition certaine à la mise en scène. Pour créer des effets de surprise durant la visite de l’église, elle allume et éteint lustres et spots, de même qu’elle sonne, à différents moments, la cloche des offices, de sorte que sa visite prend des allures de son et lumière. L’humour, on le devine, n’est pas le moindre de ses atouts. Colette puise sans compter dans un langage imagé où se bousculent les métaphores les plus imprévisibles. Son apparence même, jouant du contraste de l’âge et du style, prête à sourire. Les cheveux teints taillés très court, Colette arbore les chaussures et vêtements empruntés à sa fille, très sportive, « oubliant » souvent d’ôter les pinces à linge qu’elle accroche au bas de ses pantalons pour faciliter ses déplacements à bicyclette.

Parce que tout aussi incongru que ses pinces à linge ou ses salopettes, son dynamisme participe de l’étonnement qu’elle suscite. « Elle est déchaînée » ; « fatiguée, elle ? Jamais ! » ; « avec elle, il faut que ça marche, elle prend le vélo, et allez ! », dit-on au village de cette hyperactive, dont la vivacité surprend d’autant plus dès lors qu’on la rapporte à l’âge de l’intéressée.

Ajoutons à cette efficacité ses connaissances sur l’église, qui en laissent plus d’un bouche bée. Colette a lu et relu tout ce qui s’écrit sur « son » église dans les milieux éclairés, et notamment les articles les plus récents, ceux d’André Bonnery, historien médiéviste dont elle a suivi les cours dans le cadre de différentes formations pour adultes (Université du temps libre de Perpignan, formations en tourisme de la Chambre d’agriculture…). Son savoir s’est par ailleurs étoffé, au fil des ans, non seulement des remarques des visiteurs, mais aussi des observations des différents acteurs de la restauration de l’église qu’elle a côtoyés de façon privilégiée : archéologues et conservateurs de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), maçons et électriciens. En fait, c’est sans doute moins ce savoir lui-même, aussi diverses soient ses origines, que l’autodidactisme de l’intéressée qui stimule une admiration que Colette sait à l’occasion forcer :

Ne me posez pas de questions, parce que je n’ai pas fait l’histoire de l’art ! Je suis née ici et je ne savais pas qu’un jour je raconterais ce que je n’avais jamais vu, parce qu’on suivait les prêtres, on faisait les processions, on chantait… Là, y avait une chaire, là y avait une sainte table… On savait qu’on avait une belle église, on le savait, mais bon !

Sa disponibilité est un autre atout: « elle se rend libre », « elle se donne entièrement », « c’est toute sa vie », font remarquer à ce propos les Riussanels, quand l’intéressée témoigne : « Les gens, ils croient que je gagne un argent fou. Gagni pares, ma regali (Je ne gagne rien, je me régale). Zéro sou, zéro centime ! Je me régale, c’est mon bonheur ». Ce bénévolat aux accents de vocation dévoile une autre dimension de l’action de cette guide pas comme les autres. De fait, on ne doit pas s’étonner de trouver, chevillé à cet engagement au quotidien, un souci affirmé de transmission. Pour le dire, Colette recourt à l’une des métaphores déroutantes dont elle a le secret : « Je suis comme un de ces convecteurs que Guilhaumon (l’artisan électricien du village) place là, dans les maisons modernes. Maintenant, je le mets tout bien là puis je vous le rejette, et je vous le donne ».

Avec son statut de bénévole, d’autres éléments augurent, plus sûrement que les compétences et dispositions « professionnelles » déclinées à l’instant (sens de la communication, dynamisme, savoirs), du phénomène de « monumentalisation » de notre guide. Entre autres atouts, Colette peut se targuer d’une identité locale bien assise qu’elle affiche et revendique diversement. Dans l’interaction avec les touristes, il arrive qu’elle joue le jeu facile de la typicité et sacrifie aux canons du folklore, en arborant, à l’occasion, la câline[4] et le costume dit « traditionnel », ou plus exactement ce qu’elle imagine qu’il pourrait être. Mais pas seulement. Au gré des rencontres quotidiennes, c’est une identité bien plus « authentique » qu’elle exprime, parce que vécue, ressentie et assumée. Elle donne celle-ci moins à voir qu’à entendre, avec l’accent, en tout premier lieu, un accent « plat » qu’elle se plaît à faire chanter à l’oreille de ses visiteurs, et à distinguer de l’accent « pointu » des gens du Nord et des Parisiens, avec des mots d’occitan aussi, le dialecte vernaculaire que désormais seuls les plus anciens, comme elle, maîtrisent et utilisent encore. Ces façons de dire vont de pair avec le rappel récurrent de son enracinement de longue date au village : « je suis née ici » ; « mes parents, grands-parents et tous mes ancêtres sont enterrés là » répète-t-elle en guise de curriculum vitae, sa naissance et sa généalogie lui tenant lieu de diplômes, tout autant, du reste, que sa mémoire vive. Chaque visite de l’église fournit le prétexte du déploiement de sa mémoire autobiographique. Visibles ou invisibles à l’oeil du visiteur, certains éléments (une porte, des traces dans les murs, une statue…) servent alors de repères mnémotechniques à l’évocation des souvenirs, telle la tribune. Installée au XIXe siècle pour pallier l’exiguïté de la rotonde alors incapable de contenir tous les paroissiens, cette galerie métallique ceinturait l’édifice jusqu’à sa suppression en 1963, à l’initiative de la commission des Monuments Historiques. Colette manque rarement d’en ressusciter le souvenir :

Quand nous étions enfants, avec nos petites robes jusque-là, nos mamans nous emmenaient là. Les religieuses, avec leurs cornettes, venaient nous attendre. Là, il y avait une porte et derrière, un escalier qui montait à la tribune. Nos petits copains, garçons, passaient par la porte de là. Là, il y avait une séparation : les garçons et les filles. Nous chantions, nous faisions ce qu’il y avait à faire, avec nos chères soeurs et nos chers prêtres que nous avons beaucoup aimés. Nous avons grandi ici. Je peux vous le dire : répétitions de chants, catéchisme, messes. […] Mais pensez à ce que nous avons vécu là-haut ! Une tribune en fer, avec dix bancs comme ça, on n’y voyait rien ! Le prêtre était là au milieu, il disait sa messe, tout le monde autour. C’était plein ! Tout, partout, un monde fou ! Et nous, on attrapait le fou-rire ! On regardait des photos, on mangeait du chewing-gum, et après, on descendait à la communion bien tranquilles et on remontait là-haut. Et que vouliez-vous que nous fassions ? Nous n’y voyions rien ! On était comme ça dans le vide. Moi je vois ma petite grand-mère, là, je vois mon petit papa et ma petite maman là-bas. Toutes les places ! Je vous les revois tous ! Cette église, pour moi… baptêmes, mariages, malheureusement enterrements, les petits, moi, sur l’autel, baptisés ici… Tout, tout, tout !

Une visite, deux patrimoines

L’église, ainsi érigée en théâtre de la mémoire locale, est comme détournée de sa fonction de monument historique car, tandis que les paroles de Colette résonnent sous la voûte et ressuscitent tout le petit monde de viticulteurs, artisans et commerçants qui se retrouvaient là pour les petits et grands événements de la vie, elle est appelée à témoigner de tout autre chose que du XIIe siècle roman qui attire le touriste. D’ailleurs, cette église-là, considérée dans cette temporalité-là – celle, première, de sa construction – finit par se dissoudre et disparaître dans le joyeux désordre chronologique et thématique des commentaires enlevés de la guide. Inutile en effet de chercher une structure à la visite de Colette. Elle-même l’avoue : « Je ne dis jamais la même chose ». Les éléments d’explication s’enchaînent, rebondissant au gré de son humeur, des remarques et des questions des visiteurs. L’explicitation, aléatoire, passe du coq à l’âne, ponctuée de citations récitées, à un rythme si soutenu que le visiteur en demeure tout étourdi et finit par perdre de vue la rotonde qu’il est venu découvrir, pour ne plus voir que Colette. Les hommages qui couvrent le livre d’or témoignent de cette disparition.

La visite procède à cette éclipse, en même temps que, dans un mouvement centripète, elle intègre d’autres éléments de cet autre patrimoine, immatériel, qui prend corps dans les mots de Colette. Le phénomène se produit au quotidien, au hasard des visites.

27 janvier 2007, 16 h 00. En ce samedi après-midi d’hiver, Colette accueille un groupe de quatre touristes. Se joint au groupe un visiteur supplémentaire, versé en ésotérisme, comme un certain nombre de ceux qu’attire cette église à l’architecture si singulière. Entre la porte du syndicat d’initiative et celle de l’église, Colette intercepte Monsieur Mataïs, venu faire quelques menues commissions au village et l’entraîne lui-aussi à l’église. Entre deux commentaires, la guide lui cède sa place au milieu du choeur et l’invite à entonner un cantique de son choix. Vincent, qui s’avère être LA voix de ce village, s’exécute bien volontiers, enchaînant un Ave Maria et un Minuit chrétien sous l’oeil stupéfait de ce public improvisé.

25 juin 2007, 9h 45. Un couple de Belges pousse la porte du syndicat d’initiative. Colette les conduit non pas à l’église, mais à la mairie devenue depuis peu Hôtel de ville. Elle leur montre, exposé dans une vitrine de l’entrée, un bronze « offert par le 59ème Régiment de ligne belge en souvenir de son séjour à Rieux-Minervois » pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Colette de raconter : « je me souviens, j’avais 10 ans, on les [les soldats belges] suivait partout ». Dans la foulée, elle leur présente le maire, puis entreprend de leur faire visiter la mairie récemment rénovée. Négligeant volontairement les salles et bureaux du rez-de-chaussée livrés à cette heure de la journée aux démarches des administrés ainsi qu’à l’activité fébrile des employés municipaux et des secrétaires, elle pousse ces touristes du matin dans l’ascenseur et les conduit dans le labyrinthe du premier étage, s’attardant dans le salon d’honneur où sont aujourd’hui célébrés les mariages. Dans la rue de la République qui mène à la grande porte de l’église, elle relate la chronique des prochaines élections municipales qui déjà se préparent. Enfin, elle entreprend la visite du monument.

A géométrie variable, celle-ci s’étoffe, se feuillète, déborde. Elle excède les quelques mètres carrés de l’église, pour englober le village dans son ensemble, outrepassant dans le même mouvement le XIIe siècle roman, pour entraîner le visiteur dans un passé encore vivant et au-delà, dans le présent de ce village, dans sa quotidienneté la plus banale, à la rencontre de ses gens.

Colette ne se contente cependant pas de détourner la visite guidée de l’église. Elle met l’exercice revisité au diapason d’un certain nombre d’initiatives et d’habitudes dont « son » syndicat est le principal théâtre, à commencer par les vitrines des différents locaux occupés par le syndicat d’initiative depuis son ouverture. Profitant de la vacance de ces bâtiments, à savoir deux anciens magasins dans le voisinage de l’église, elle continue de coller des photos collectées auprès de sa soeur, de dix ans son aînée, et plus largement auprès des vieilles familles du village, notamment les photos de classe : « Tant que je serai en vie, je mettrai des photos anciennes, pour faire revivre aux gens ce qu’était notre village, pour permettre aux gens de voir tous ceux qui ont vécu avec nous ».

Figure 2

Patchwork photographique : la mémoire du village en images et en vitrine (S. Sagnes, 2007).

Vitrine de la vie « vivante » et non plus seulement de la vie vécue, le syndicat d’initiative regroupe autour de Colette un certain nombre de bénévoles, des amies d’enfance de Colette ou des « voisines » du syndicat. Chaises et fauteuils les attendent et les invitent à s’attarder là un moment. A l’heure matinale du marché ou l’après-midi, au retour de promenades, les discussions s’improvisent et rebondissent à l’arrivée d’un visiteur, témoin malgré lui de cette sociabilité.

De manière moins spontanée, et donc plus préméditée, Colette s’empare des Journées du patrimoine, et dès lors que les thèmes décrétés par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) s’y prêtent, elle met diversement en scène cette histoire vécue et « vivante », en gestes, en objets, ou en situations. Concrètement, ses efforts se traduisent, avec l’aide de groupes de recréation, de troupes théâtrales et des habitants du village, par des reconstitutions (les vendanges à l’ancienne ou la révolte vigneronne de 1907). Lors de certaines éditions comme celle de 2007, elle convertit temporairement son syndicat en petit musée d’ethnographie, exposant les objets prêtés par les collectionneurs ou les simples « conservateurs » locaux. D’autres fois, elle entraîne son public dans les plus hauts lieux de la vie économique locale, à savoir la cave coopérative et la distillerie qui, en ce troisième week-end de septembre, à l’heure où les vendanges battent leur plein, grouillent plus que jamais d’activité. Ainsi, tous les moyens sont-ils bons pour faire entrer le touriste dans un « ici » autre que celui a priori prévu par la visite touristique. Cet « ici », loin de se limiter à ce qu’il y a à voir, parce que remarquable, fait accéder le touriste à la quotidienneté de ce village, à ses gens, à leur mémoire.

Passeuse d’identités

Colette est l’artisane incontestable de toutes ces formes de détournement. Sa « monumentalisation » pourrait de fait être entendue comme l’expression d’une conscience en clair-obscur de ce qui se joue là, voire même comme le début d’une institutionnalisation, « sauvage », de cet autre patrimoine, immatériel, que forment la mémoire et la vie villageoises. Les faits livrés à l’observation, dans leur richesse et leur complexité, nous invitent cependant à mener plus loin leur analyse. Notons d’abord que les façons de dire et de faire que Colette donne à voir ne ressortissent pas d’une identité morte. Les velléités indigènes de folklorisation ou de muséification observables relèvent bien davantage d’une identité, sinon en crise, du moins en mutation, que d’une identité dont on cherche à faire le deuil. Colette elle-même, toute en paradoxes, illustre cet élément d’analyse.

D’un côté, elle cultive indéniablement une conscience d’« individu-monde » (Fabre 2005, 2007, 2008), à savoir la conviction de porter en elle des manières d’être, de vivre, de faire, de penser en train de disparaître. Réalisant la coïncidence d’une culture et d’un individu propre à la figure du « dernier », le personnage de Colette en vérifie les principaux « traits dérivés », tels que les identifie Daniel Fabre à propos d’Aphéridon, le dernier mazdéen mis en scène par Montesquieu dans les Lettres persanes : l’inscription dans l’après d’une rupture épocale, qui fait que « le monde qu’il incarne n’est plus directement observable, [qu’]il n’existe que dans sa parole » (Fabre 2008 : 278) ; une parole totalisante, puisque capable de prendre en charge, à travers le récit d’une vie – de sa vie – « la totalité historique d’un monde effacé » (ibid.) ; l’attente passive – il « n’a pas besoin d’être recherché et découvert, la rencontre suffit pour qu’il se donne comme tel » (ibid.) –de celui qui sera capable d’écouter cette voix pour en rapporter l’écho. Sans en être totalement responsable, à l’instar d’Ibben sollicitant le témoignage (ibid.), je ne suis certainement pas étrangère à l’endossement, par Colette, de ce rôle de « dernier ». Durant les années où, pour les besoins de ma thèse, j’enquêtais dans ce village audois, sondant, explorant, interrogeant toutes les mémoires (familiales, généalogiques, historiques), Colette s’est en effet vite trouvée promue au rang d’informatrice clé, non seulement parce qu’encline à ouvrir grandes les portes de sa propre mémoire, à m’associer aux moments les plus intimes de ses propres pratiques mémorielles, telle la visite au cimetière, mais aussi parce que disposée à se faire « passeport » pour m’introduire – et avec moi toute l’indiscrétion de mes questions – auprès des détenteurs des mémoires plus ou moins ordinaires de ce village. Au plus près de l’enquête, participant parfois aux entretiens, Colette n’a cependant pas incarné à mes yeux cet « individu-monde » dont la figure se confond volontiers avec celle de l’informateur absolu et dont Daniel Fabre repère et redécouvre les innombrables occurrences dans la tradition anthropologique. Informatrice privilégiée, Colette l’a incontestablement été, mais non de manière « absolue ». Mon enquête dérogeait trop, sans doute, aux canons impensés de l’expérience ethnologique, du moins à ceux induits par le « paradigme des derniers », pour autoriser la monopolisation de mon attention par un seul informateur. En effet, mon terrain ne s’enracinait pas tant dans « l’humus diluvien » (ibid. : 295) des survivances que dans une modernité bien vivante des pratiques mémorielles. En d’autres termes, j’étais plus occupée par les façons de dire et de faire les mémoires recueillies que par leur teneur informative. De son côté, Colette n’a pas développé d’emblée ce quelque chose d’une conscience de « dernière », en tout cas pas pour elle-même, ce qui ne veut pas dire que ne l’habitait pas déjà une certaine idée de ce qu’est l’ethnologie, à savoir l’exploration d’un monde en train de s’effacer, nécessitant la mise en présence d’un ethnologue et de porte-paroles de cet univers en passe de disparaître. Sur la base d’un malentendu aussi fréquent que compréhensible, c’est vers les (forcément) rares figures de « derniers » qu’elle m’adressait, tandis qu’elle m’entraînait avec prédilection chez les centenaires, me supposant un intérêt pour les souvenirs les plus profondément ancrés dans le passé, et par conséquent les plus étrangers à mon expérience présente de la vie riussanelle. Signifiants, ces détours ne valaient égarements que par rapport à « ma » problématique, non vis-à-vis d’une certaine « orthodoxie » ethnographique, celle entendue par le sens commun. A l’écoute des « survivants » aux côtés de l’apprentie ethnologue, Colette, « survivante » à un moindre degré, semble avoir trouvé dans la relation touristique l’opportunité de prolonger et d’aboutir cette incarnation de la figure de l’Autre expérimentée dans la relation ethnographique. Le passage d’une posture à l’autre, de celle d’enquêtée à celle de guide, n’a rien de vraiment surprenant et illustre, depuis le point de vue indigène, la contiguïté des démarches ethnographique et touristique, toutes deux fondées sur la relation d’altérité. Du reste, la même proximité s’observe du côté des visiteurs, où elle se voit le plus souvent ramenée par l’ethnographe au « risque de confusion, de brouillage des rôles et des statuts » (Picard et Michaud 2001 : 7), risque qui explique, en dernière instance, sa propension à ne pas voir le touriste, « ce démon intérieur, ce double, ce frère ennemi » (ibid. : 8), à s’en tenir loin jusqu’à rechigner, sinon se refuser à faire du tourisme son objet.

Quoiqu’il en soit de cette continuité, de ses fondements et de ses conséquences, on doit encore faire observer que le personnage de Colette n’est pas simplement réductible à cette figure du dernier doublement signifiante, ethnographiquement et touristiquement parlant. Quasi contradictoirement, comme l’observe son amie Françoise, force est en effet de constater que « non, ce n’est pas la mémé riussanelle, mais alors pas du tout, du tout ! Elle est trop originale. Trop moderne. Elle est même déjantée, elle ». Ses manières d’être et de paraître mises à part, ainsi que sa fonction de présidente du syndicat d’initiative, restent son implication hic et nunc dans la vie du village et son souci d’ouvrir celui-ci au monde. Laissant aux autres l’honneur de siéger au sein du Conseil municipal, elle met diversement en oeuvre sa volonté de « faire avancer » son village : au sein du CCAS (Centre communal d’aide sociale), organe para-municipal, dans les rangs de l’association humanitaire Minervois sans frontières, ou encore avec les Amis de la rotonde, une émanation du conseil paroissial occupée à réunir des fonds pour la restauration du mobilier de l’église. « Vivante » autant que « survivante », telle est donc Colette. La guide de l’église personnifie un continuum, une longue durée de la vie locale, une pérennité et une actualité de l’être ici et d’ici, un idéal d’autochtonie en somme.

En amont de sa « monumentalisation », on doit aussi et surtout considérer sa « surexposition » au regard de cet Autre qu’est le touriste. En première ligne dans la confrontation quotidiennement répétée entre l’ici et l’ailleurs, Colette médiatise une relation d’altérité, que l’on sait tout à fait essentielle dans la fabrique de l’identité. Dans le regard de l’autre, la conscience du même et du différent se forge et s’affirme. Le touriste est cet « autre soi » ou ce « soi autre », pour reprendre une expression qu’affectionne Habib Saïdi (2010 : 471), dans la foulée de Legendre (1978) et de Ricoeur (1990), autrement dit ce « miroir » dans lequel la communauté se mire et se reconnaît. Forte de sa « riussanellité », Colette est celle qui tient et tend ce miroir.

Or, de la guide à l’église, s’esquisse une commune disposition à la réalisation de cette identité locale. En effet, comme on a pu le montrer ailleurs (Sagnes 2000), l’autre monument, la rotonde, tient aussi, à sa manière, un rôle de faiseur d’identité. Il apparaît tout d’abord que, peut-être mieux qu’une autre église rurale, et ce en raison de sa singularité architecturale, la rotonde fait fonction d’emblème. Son image (photographies, peintures, dessins) vaut blason, comme le suggère l’usage systématique qui en est fait. Les panneaux d’accueil à l’entrée du village, les cartes postales, la couverture du bulletin municipal, les médailles décernées par la municipalité, les étiquettes de bouteilles de vin, le cachet de la poste, les logos d’entreprise en reproduisent à l’envi la silhouette. Mais l’originalité que lui reconnaissent les historiens de l’art justifie probablement moins cette promotion unanime au rang d’emblème que, plus fondamentalement, la et même les fonctions qu’elle remplit dans la vie locale. S’il paraît « normal » que les cérémonies prévues par le calendrier liturgique la prennent pour cadre, il n’en va pas tout à fait de même des fêtes laïques : fêtes civiles (1er janvier, 14 juillet), commémorations d’armistice ou fêtes d’inspiration plus proprement locale (fête du quartier Sainte-Anne, célébration de la libération du village en août 1944). Ainsi, les fêtes médiévales et historiques organisées par le comité des fêtes les derniers dimanches de juillet entre 1996 et 2001 étaient-elles inaugurées par une messe. A l’instar d’Anne Perrin qui observe le phénomène, « en creux, par le manque » (Perrin 2007 : 335), à partir du cas de Gouise, un village sans église, on en conclut que, « lieu traditionnel du rassemblement communautaire […] et de la célébration de ce rassemblement », l’église est le « signe, on pourrait même dire l’incarnation, de l’existence de cette communauté en un lieu donné » (ibid. : 339). Notons par ailleurs que l’église opère aussi bien au pluriel de la vie communautaire qu’au singulier des vies individuelles et familiales. Elle participe en effet de tous les moments clés (baptême, communion, mariage, sépulture) des destinées riussanelles. Mais mieux qu’un décor dont on pourrait dire qu’il en vaut d’autres en ces instants où l’on « passe » (au sens van gennepien du terme), elle est à Rieux LE lieu où pour bien « passer » l’on doit passer. Plus d’un anticlérical convaincu pourrait témoigner du dilemme auquel cette nécessité l’a confronté. C’est en somme parce que tous y passent que chacun se doit d’y passer. Sous la voûte aux vingt-huit rangées de pierres, dans ce lieu commun de toutes les destinées riussanelles, se joue en effet quelque chose, pour chacun, de son autochtonie et, corollairement pour la communauté locale, de l’identité riussanelle. Il convient de souligner, afin de ne laisser planer aucun doute quant au véritable enjeu de ces passages par la rotonde, que, quels que soient les événements célébrés, publics ou privés, les motivations religieuses, autant d’ailleurs que les considérations d’ordre esthétique ou historique, n’entrent que très secondairement en ligne de compte. « Le clocher, symbole d’une chrétienté communautaire et d’un espace sanctifié » a depuis longtemps, depuis le XIXe siècle, ainsi que le démontre Philippe Boutry, fait place à « l’histoire fragmentée des croyances et des pratiques, des fidélités, des détachements et des abandons » (Boutry 1992 : 82). En ces occasions particulières d’entre-soi, non-pratiquants et même incroyants consentent sans broncher au rituel catholique, cela « faute d’autre chose », « faute de mieux » (Perrin 2007 : 338), l’essentiel étant de passer par là. Modalité de l’être ensemble, le passage par l’église apparaît d’autant plus incontournable de ce point de vue qu’il l’a toujours été. Il symbolise la continuité tout à la fois humaine et temporelle de la communauté. Au passage, remarquons que l’histoire objective du monument dont les spécialistes se plaisent à situer les commencements dans un « troisième quart du XIIe siècle » aussi inaccessible qu’abstrait, indiffère, pour ne pas dire qu’elle dérange l’ordre des représentations du temps communautaire. Son ancienneté, quelle que soit son épaisseur, et sa permanence suffisent à fonder le lien entre le passé et le présent de ce lieu. En d’autres termes, seule importe l’idée que l’église est là depuis toujours.

De fait, la « monumentalisation » de Colette consacre un rôle qui, sinon dans ses modalités, du moins dans sa finalité, présente bien des analogies avec celui de l’église, dans le contexte local. Toutes deux, à leur manière, produisent de la riussanellité. Bien plus qu’un inconséquent jeu de mots, la métaphore s’avère au final riche de sens. Indice, jusqu’à un certain point, de la patrimonialisation de ce patrimoine que l’on se plaît aujourd’hui à qualifier d’immatériel, elle renvoie bien davantage à une autre nécessité symbolique, à savoir, en amont, aux enjeux mêmes de cette patrimonialisation, incarner, dire, faire l’autochtonie. La fréquentation quotidienne de l’église, le prétexte que celle-ci fournit à l’action de la guide favorisent sans conteste le rapprochement, jusqu’à la superposition, de Colette et de l’idée de monument. La métaphore monumentale s’impose, éclipsant, qui sait, d’autres manières plus adéquates de penser, de dire, de célébrer Colette. Car si riche soit-elle de sens à décrypter, elle ne dit pas tout ce qu’elle pourrait potentiellement dire. L’équivalence qu’elle suggère entre Colette et l’église n’est que partielle, et l’on ne saurait, en particulier, déduire de la « monumentalisation » de la guide son érection en emblème communautaire. Au-delà des similitudes, les manières d’opérer on l’a vu, diffèrent, l’efficacité aussi, mais plus encore, en amont, les dispositions à produire la riussanellité, et notamment l’inscription, plus ou moins profonde, de chacune dans le temps de la communauté. Colette et son action sont l’affaire d’un moment, sans rapport avec la présence et l’opérationnalité pérennes du monument de pierres.

Mais si, quoique partielle, une analogie s’esquisse en effet entre Colette et l’église, le parallèle, à ce stade de l’analyse, ne justifie la métaphore que dans la bouche des Riussanels. Ces derniers n’en ont pourtant pas l’exclusive, comme l’atteste le livre d’or. A quelle logique symbolique peut-on imputer sa floraison sous la plume enthousiaste des touristes ? Deux caractéristiques, le bénévolat et l’âge de Colette, doivent être ici reconsidérées. La deuxième est de loin la plus manifeste, les plus observateurs pouvant néanmoins en déduire la première. Cela étant, Colette ne fait pas un mystère du don d’elle-même à la cause touristique locale. Il suffit que la rencontre se prolonge un peu, que le visiteur s’attarde pour que la précision lui soit donnée. L’un et l’autre de ces traits brouillent l’identification de Colette que l’on hésite à considérer comme une « vraie professionnelle » du tourisme. Son intervention, gratuite et hors de tout dessein carriériste, ne vise aucun des intérêts de ses homologues (rémunération, réputation, promotion…) ou, localement, des acteurs plus ou moins directement impliqués dans le développement touristique (commerçants, hôteliers, prestataires de services, élus politiques). Sans enjeu de rentabilité immédiate, la présence active de Colette produit on ne peut plus efficacement les conditions de l’« enchantement ». D’inspiration weberienne, le « désenchantement du monde », expression que l’on emprunte ici à Yves Winkin (2001 : 212), doit être entendue comme l’extension, aux lieux, de la notion sociologique d’« euphorie » qu’Erving Goffman réservait aux interactions. Dans un cas comme celui de Rieux, préexistant et existant en dehors du tourisme, cet « enchantement » renvoie à « un certain regard » (ibid. : 213), une forme de déréalisation, d’illusion, de mystification que construisent de concert le guide et le touriste. Pour y parvenir, précise Yves Winkin en revenant et s’appuyant sur ses propres expériences touristiques, « tout doit se passer comme si les rapports étaient directs, personnels et transparents » (ibid. : 217). Si « le tourisme repose fondamentalement sur la dénégation de sa réalité économique » (ibid.), le bénévolat proclamé de Colette contribue incontestablement à la réussite de l’« enchantement ». Non content de brouiller, jusqu’à la faire oublier, l’implacable mécanique du don et du contre-don, l’amateurisme de notre guide autorise le touriste, en miroir, à se penser autrement, c’est-à-dire comme un touriste différent des autres touristes, que Jean-Didier Urbain appelle les « idiots du voyage » (Urbain 1991). Dérogeant aux lois de la chosification, de l’exploitation, de la rentabilisation auxquelles le soumet habituellement la machine touristique, le touriste se fait moins crûment consommateur au contact de Colette, et donc plus « voyageur », c’est-à-dire plus en adéquation avec les valeurs positives associées au voyage. L’ « enchantement » ne peut que gagner cette distinction. Sauf qu’avec un « original guide » (Cohen 1985 : 17) telle que Colette, la rencontre pourrait bien pâtir du « décalage entre la culture du visiteur et celle de celui qui l’accueille » (Bertho-Lavenir 2004 : 24), écart dont les historiens mesurent l’ampleur dans les témoignages de l’avant-dernier siècle. Bien au contraire en fait. Aux antipodes des « préposés, recrutés au XIXe siècle parmi les gens du peuple, parfois parmi d’anciens militaires » dont le propos « se situe très loin des normes de la connaissance savante ou du goût dominant » (ibid.), la guide riussanelle non seulement répond aussi bien que les professionnels actuels aux appétits de connaissances historiques, voire ethnographiques, de ses visiteurs, mais satisfait aussi une attente plus inconsciente, sinon moins explicitement formulée, à savoir la quête d’authenticité.

Figure 3

Hommage à l’église et à sa guide : montage photographique réalisé par un touriste reconnaissant (Philippe Cabrillon 2011).

Si l’on en revient au miroir que tend Colette, sans doute est-il temps de préciser qu’il n’est pas sans tain, mais à double face. Le visiteur est lui aussi amené à s’y mirer. Et pour cause : ainsi que le rappelle Daniel Fabre, « le sens des autres est à la fois celui qu’ils produisent pour eux-mêmes […] et celui qu’ils suscitent chez celui qui affronte l’épreuve de leur compréhension et la retourne vers lui-même » (Fabre 2008 : 270). Or ce revirement – ou cette réfraction, pour filer encore la métaphore du miroir – bénéficie d’un étamage (le guidage de Colette) que le visiteur a toutes les raisons de croire sans défaut. Pour y voir quoi ? Des souvenirs d’enfance de la guide septuagénaire à la chronique des prochaines élections municipales, s’y réfléchit beaucoup de « ruissanellité », mais pas uniquement. Aux oreilles de ceux qui écoutent Colette, les commentaires illustrent des réalités et des valeurs qui dépassent le simple horizon de la typicité riussanelle : la saine ruralité, l’infinie diversité des terroirs, le charme des particularismes locaux, l’esprit de clocher, la solidarité villageoise, l’enracinement… C’est que nous sommes, plus encore que sur les terrains exotiques du tourisme, en pays de connaissance, ou plus exactement, en culture de connaissance. Les touristes qui poussent jusqu’à Rieux, majoritairement sinon exclusivement occidentaux, français pour la plus grande part, ne peuvent qu’entendre et se laisser toucher par les accents d’une pareille rhétorique. Incontestablement, le propos de Colette est évocateur, qu’il nourrisse des nostalgies ou qu’il attise des désirs qui ne demandent qu’à l’être, aspirations profondes ou rêves de circonstance. Peut-être conforte-t-il aussi des choix ou des non-choix de vie. Quoi qu’il en soit des nuances, le détour par cet Autre qu’est Colette fait vibrer, sans doute avec plus de résonnance que ne le ferait l’interaction avec un guide ordinaire, une corde particulièrement sensible. Qu’en déduire s’agissant de la « monumentalisation » qui nous occupe ? Autant la métaphore peut-elle être interprétée comme la reconnaissance de l’exceptionnalité de la guide, conséquence de son incongrue « authenticité » dans l’ordre trivial et vénal du tourisme, autant la comparaison avec le monument peut-elle être comprise comme la traduction d’une démesure. Mais on ne saurait trop restreindre l’objet de la « grandeur » ainsi exprimée. « Monumentale » est certes Colette, mais aussi et surtout, en miroir, le retentissement de ses manières de dire et de faire.

Comme l’analyse d’Anne Perrin, conduite « en creux, par le manque », le terrain riussanel, quant à lui tout en convexité et en excès, illustre l’intérêt que présente pour l’ethnographe la sortie des situations « moyennes » ou « normales ». Qu’y évolue une « super » guide comme Colette et s’y révèlent les ressorts de l’intégration réciproque des cultures touristiques et locales. Cela étant, on doit aussi, en contrepoint, deviner l’extrême fragilité et les limites d’une pareille articulation quand la maîtrise en est à ce point personnalisée. De fait, le détour par l’exceptionnalité riussanelle ne rend que plus stimulant et urgent l’investissement de terrains plus ordinaires.

Appendices

Notes biographiques

Sylvie Sagnes est ethnologue, chargée de recherches au CNRS. Elle acclimate aux terrains des pratiques patrimoniales (histoire locale, archéologie, musée de société) la problématique de l'autochtonie abordée dans sa thèse. Elle s'intéresse par ailleurs à l'histoire de sa discipline, et, corollairement, elle interroge les processus de construction des identités savantes (polygraphie, parentés intellectuelles, etc.).

Sylvie Sagnes is an ethnologist, researcher at the CNRS. Her PhD Dissertation focused on native identity, a theme that she is currently fitting to the field of heritage practices (local history, archaeology, society museum). Her other interests are in history of ethnology and the construction process of scientific identities (polygraphy, intellectual kinship, etc.).

Notes

-

[1]

La dédicace est rédigée en occitan : « Un monument dans le monument : c’est la Colette. Merci bien à toi ».

-

[2]

Cet article prolonge un texte paru voilà presque une dizaine d’années (Sagnes 2000). Dans ce premier texte, l’attention portait plus largement sur les relations que les Riussanels, les habitants de Rieux, entretiennent avec ce monument qu’ils côtoient quotidiennement. L’ethnographie des rapports des autochtones à leur rotonde révélait des attitudes ambiguës, où la mise à distance par divers moyens (le guidage, l’écriture historienne, la reproduction) le dispute à un certain attachement. La reprise de l’enquête au printemps 2007 est allée de pair avec une redéfinition du terrain, à savoir le champ d’action de Colette, protagoniste de l’expérience patrimoniale présentée ici, et une réorientation de la problématique axée davantage sur les implications symboliques du guidage. On ne s’étonnera cependant pas de retrouver ici un certain nombre d’éléments déjà utilisés dans l’article précédemment publié.

-

[3]

Il n’en va pas de même dans le domaine anglo-saxon. Voir en particulier le numéro spécial des Annals of Tourism Research, vol. 12, 1, 1985, dirigé par Erik Cohen.

-

[4]

Couvre-chef féminin traditionnel. Très caractéristique, sa large visière, maintenue rigide par une savante armature d’osier, protégeait du soleil le visage de celle qui s’en coiffait.

Références

- Almagor, Uri. 1985. « A Tourist’s Vision Quest in an African Game Reserve ». Annals of Tourism Research, 12 (1) : 31-47.

- Bertho-Lavenir, Catherine (dir.). 2004. La visite du monument. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal.

- Boutry, Philippe. 1985. « Les mutations du paysage paroissial. Reconstructions d’églises et translations de cimetières dans les campagnes de l’Ain au XIXe siècle ». Ethnologie française, XV (1) : 7-34.

- Boutry, Philippe. 1992. « Le clocher ». Dans Pierre Nora (dir.). Les lieux de mémoire, III, Les France, Vol. 2, Traditions : 56-89. Paris : Gallimard.

- Cauvin-Verner, Corinne. 2007. Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain. Paris : L’Harmattan.

- Cohen, Erik. 1985. « The Tourist Guide : The Origins, Structure and Dynamics of a Role ». Annals of Tourism Research, 12 (1) : 5-29.

- Cohen, Erik. 2004. Contemporary Tourism. Diversity and Change. Amsterdam, Boston, New-York : Elsevier.

- Cohen, Evelyne. 2002. « Visiter Notre-Dame de Paris ». Ethnologie française, XXXII (3) : 503-513.

- Debray, Régis (dir.). 1999. L’abus monumental ?Actes des Entretiens du Patrimoine. Paris : Editions du patrimoine, Fayard.

- Fabre, Daniel. 2005. « Peindre la mémoire ». L’Homme, 175-176 : 251-276.

- Fabre, Daniel. 2007. « Le dernier paysan. A propos de l’affaire Dominici ». Lengas, revue de sociolinguistique 61 : 117-135.

- Fabre, Daniel. 2008. « Chinoiserie des Lumières. Variations sur l’individu-monde ». L’Homme, 185-186 : 269-299.

- Fine, Elizabeth C. et Jean Haskell Speer. 1985. « Tour Guide Performances as Sight Sacralization ». Annals of Tourism Research, 12 (1) : 73-95.

- Holloway, Christopher J. 1981. « The Guided Tour : A Sociological Approach ». Annals of Tourism Research, 8 (3) : 377-402.

- Katz, Shaul. 1985. « The Israeli Teacher-Guide : The Emergence and Perpetuation of a Role ». Annals of Tourism Research, 12 (1) : 49-72.

- Legendre, Pierre. 1978. La passion d’être un autre. Paris : Seuil.

- MacDonald, Sharon J. 2005. « Accessing Audiences : Visiting Visitor Books ». Museum and Society, 3 (3) : 119-136.

- Michaud, Jean. 2001. « Anthropologie, tourisme et sociétés locales au fil des textes ». Anthropologie et sociétés, 25 (2) : 15-33.

- Pearce, Philip L. 1984. « Tourist-guide Interaction ». Annals of Tourism Research, 11 (1): 129-146.

- Perrin, Anne. 2007. « Un village sans église en France à la fin du XXe siècle ». Ethnologie française, XXXVII (2) : 335-344.

- Picard, Michel et Jean Michaud. 2001. « Présentation. Tourisme et sociétés locales ». Anthropologie et sociétés, 25 (2) : 5-13.

- Pryen, Stéphanie. 2007. « Guide touristique. Enjeux interculturels d’un métier de rencontre ». Ethnologie française, XXXVII (4) : 699-708.

- Rauch, André. 2002. « Le tourisme ou la construction de l’étrangeté ». Ethnologie française, XXXII (3) : 389-392.

- Ricoeur, Paul. 1990. Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.

- Sagnes, Sylvie. 2000. « Un monument peut en cacher un autre. Rieux-Minervois et sa rotonde ». In Claudie Voisenat et Daniel Fabre (dir.). Domestiquer l’histoire. Ethnologie des monuments historiques : 55-70. Paris : Editions de la Maison des sciences de l’homme.

- Saïdi, Habib. 2010. « Touristes québécois en Tunisie et patrimoine du “soi authentique” ». Ethnologie française, XL (3) : 469-476.

- Stanley, Nick. 1998. Being Ourselves to You: The Global Display of Cultures. Londres : Middlesex University Press.

- Taylor, John P. 2001. « Authenticity and Sincerity in Tourism ». Annals of Tourism Research, 28 (1) : 7-26.

- Urbain, Jean-Didier. 1991. L’idiot du voyage. Histoires de touristes. Paris : Plon.

- Voisenat, Claudie et Daniel Fabre (dir.). 2000. Domestiquer l’histoire. Ethnologie des monuments historiques. Paris : Editions de la Maison des sciences de l’homme.

- Winkin, Yves. 2001. « Le touriste et son double ». In Yves Winkin. Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain : 206-224. Bruxelles et Paris : Editions De Boeck & Lancier S.A., Seuil.

List of figures

Figure 1

Pages du livre d’or du syndicat d’initiative (S. Sagnes 2007).

Figure 2

Patchwork photographique : la mémoire du village en images et en vitrine (S. Sagnes, 2007).

Figure 3

Hommage à l’église et à sa guide : montage photographique réalisé par un touriste reconnaissant (Philippe Cabrillon 2011).

10.7202/000231ar

10.7202/000231ar