Abstracts

Résumé

Dans le cadre de cet article, la sous-aire culturelle du Labrador méridional comprend les régions du Sud-Labrador, du détroit de Belle-Isle et de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent. Après avoir documenté la présence historique d’Inuit et de Métis euro-inuit dans cette région au XIXe siècle, l’héritage culturel inuit maintenu et transmis à cette période est exposé en huit thèmes: le mode de vie généraliste; le double habitat et la transhumance; le groupe résidentiel; la maison de tourbe; l’économie du phoque; l’économie commerciale; les moyens de transport; les vêtement et accessoires en peau de phoque. Cet héritage culturel inuit combiné à l’héritage amérindien et à l’héritage euro-canadien a contribué à façonner la culture métisse unique qui est celle du Labrador méridional.

Abstract

For this paper, the southern Labrador sub-cultural area includes the regions of the south Labrador coast, the Strait of Belle Isle, and the Lower North Shore of the Gulf of St. Lawrence. Following a presentation of the historical presence of Inuit and Euro-Inuit Métis in this region in the 19th century, the Inuit cultural heritage is presented under eight headings: generalist way of life; alternating habitats and transhumance; residential group; sod house; seal economy; market economy; means of transportation; and sealskin clothing and accessories. Combined with the Amerindian and Euro-Canadian heritages, this Inuit cultural heritage has contributed to the making of the unique Métis culture of southern Labrador.

Article body

Introduction

Dans deux publications antérieures, j’ai déjà discuté du métissage biologique et culturel dans la sous-aire culturelle du Labrador méridional qui inclut le Sud-Labrador, le détroit de Belle-Isle et la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent (Charest 2007, 2012). Dans le présent article, je centre l’attention uniquement sur l’héritage culturel inuit dans la même région durant la période historique où il a atteint son apogée, soit au XIXe siècle, et plus particulièrement dans la seconde moitié de celui-ci. Melvin Firestone (1992) a effectué une démarche semblable, mais pour la partie nord de Terre-Neuve et pour la période plus récente (XXe siècle).

L’héritage culturel inuit comprend des éléments matériels, sociaux et immatériels de la culture inuit du Labrador au moment du contact, conservés ou adoptés — voire adaptés — par les différents groupes autochtones et non autochtones habitant le Labrador au XIXe siècle. Le terme «éléments» est utilisé ici de façon générale pour désigner tant des composantes de la culture matérielle telles que le kayak ou le complexe du traîneau à chiens qu’un ensemble de pratiques reliées aux stratégies d’adaptation à des écosystèmes nordiques contraignants.

Parmi tous les éléments de la culture inuit du Labrador méridional d’avant le contact avec les Européens, je n’ai retenu que ceux qui ressortent de la littérature consultée. Il s’agit d’abord d’éléments de la culture matérielle, les plus facilement observables et compréhensibles par des personnes étrangères à la culture inuit, à savoir des explorateurs ou des voyageurs. Ces observateurs ont peu souvent abordé les éléments de la culture sociale (la composition des groupes sociaux et les relations interpersonnelles) et encore moins ceux de la culture immatérielle (la religion, les connaissances écologiques). Ce n’est qu’au XXe siècle que des Inuit, principalement des femmes (p. ex., Baikie 1976; Goudie 1973), ont décrit certains éléments de leur héritage culturel conservés jusqu’à aujourd’hui.

La culture du Labrador méridional est une culture métisse élaborée à partir d’éléments provenant de trois grandes civilisations: inuit, amérindienne et européenne (Charest 2007, 2012). Comme les contacts continus entre Inuit, Amérindiens et Européens se sont multipliés seulement dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, je considère que c’est seulement après quelques décennies d’adaptation et d’apprentissage que le métissage culturel au Labrador méridional a atteint son apogée, soit vers le milieu du XIXe siècle. Cependant, comme les sources pour le documenter sont peu nombreuses et assez fragmentaires, seuls les éléments les plus apparents ont été décrits avec suffisamment de détails. Ce sont surtout des missionnaires catholiques et anglicans qui en ont fourni les premières descriptions un peu étoffées. L’évêque anglican Edward Feild (1849, 1850, 1854), le prêtre catholique et historien J.B.A. Ferland (1859) et le ministre congrégationaliste Charles C. Carpenter (1856-1919, 1859, 1860) furent des pionniers en ce domaine.

Il faut cependant attendre le livre de Stearns (1884) et un article de Packard (1885) pour avoir une description relativement complète de l’héritage culturel inuit au Labrador méridional. À la fin du XIXe siècle ou un peu après, d’autres auteurs (Gosling 1910; Grenfell 1895) ont aussi contribué à faire connaître cet héritage. Au XXe siècle, les textes à teneur historique mentionnant l’héritage culturel inuit des communautés du Labrador méridional sont beaucoup plus nombreux. Pour n’en nommer que quelques-uns qui apparaissent parmi les plus marquants citons ceux de Junek (1937), de Tanner (1947), de Jolin et Guy (1963), de Fitzhugh (1972), de Borlase (1993[1982], 1994), de Kennedy (1995, 1996), de Stopp (2002), de la revue Them Days (publiée depuis 1975; voir aussi Fitzhugh [1999] qui en contient plusieurs extraits) et, finalement, le document non publié Unveiling NunatuKavut (NCC 2010)[1]. Outre ces références de base, j’ai consulté plus de 200 textes publiés, non publiés et manuscrits depuis une vingtaine d’années, soit depuis que je me suis intéressé au métissage euro-inuit, d’abord en Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent (Charest 1998).

Dans ce qui suit, l’héritage culturel inuit au Labrador méridional sera présenté en huit «éléments»: mode de vie généraliste, double habitat et transhumance, groupe résidentiel, maison semi-souterraine, économie du phoque, économie commerciale, moyens de transport, vêtements et accessoires en peau de phoque. Ils sont précédés par deux brèves mises en contexte: 1) la sous-aire culturelle du Labrador méridional; 2) la présence inuit au Labrador méridional au XIXe siècle.

Le Labrador méridional: une sous-aire culturelle

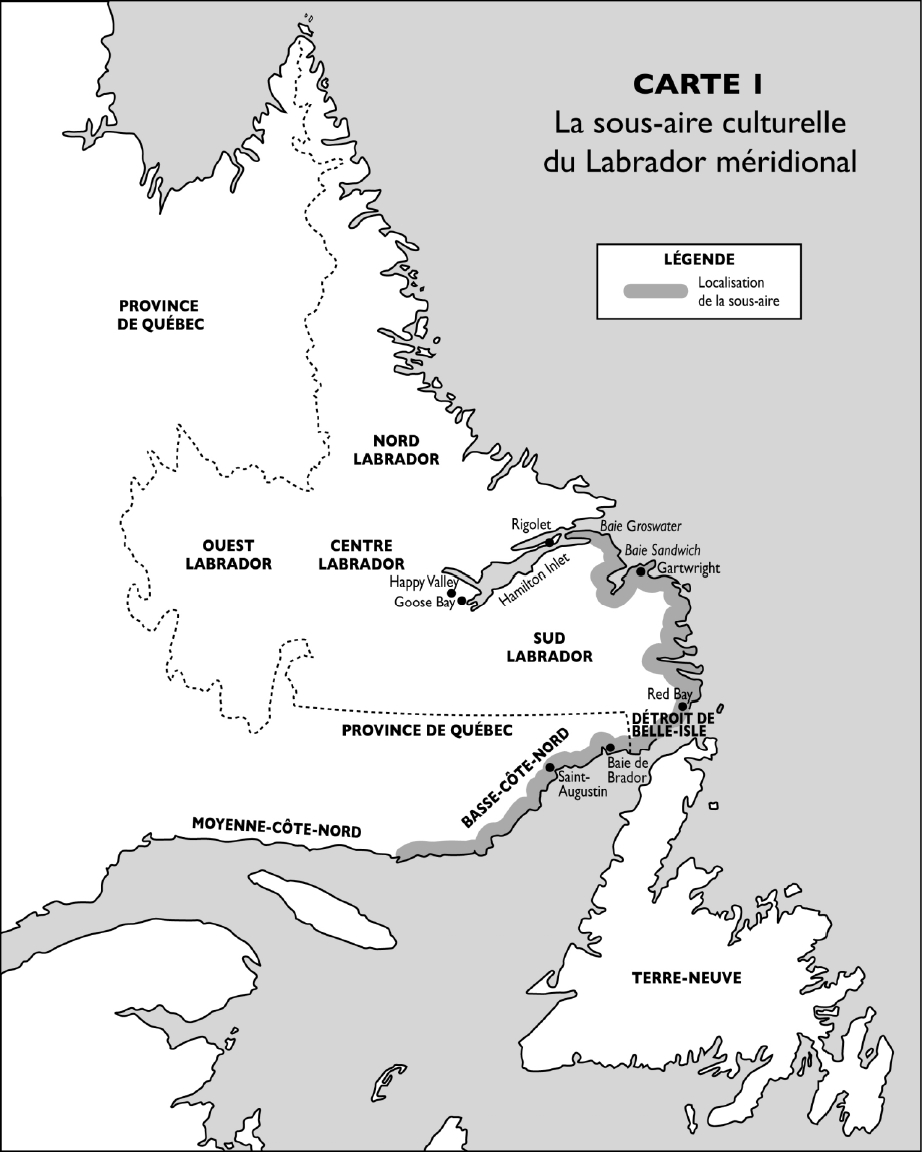

Le Labrador méridional regroupe trois régions côtières voisines: le Sud-Labrador (Southern Labrador) et le détroit de Belle-Isle (Strait) du côté de la province de Terre-Neuve et du Labrador; la Basse-Côte-Nord (Lower North Shore) du côté de la province de Québec. La région du Centre-Labrador (Central Labrador) en est exclue pour une raison géographique: elle n’est pas située dans la continuité côtière entre l’estuaire de Hamilton Inlet et la rivière Natashquan. La Figure 1 présente le territoire côtier du Labrador méridional retenu pour la présente étude. Cette région d’au moins 1200 km de long à vol d’oiseau compte aujourd’hui quelques dizaines de villages; mais avant le regroupement des populations, on pouvait y dénombrer des centaines de petits postes de pêche dispersés ici et là sur des îles et dans des baies.

Mes séjours de terrain, surtout dans les régions de la Basse-Côte-Nord et du détroit de Belle-Isle, et la littérature analysée m’ont mené à la constatation qu’il existait une unité culturelle tout au long de ce littoral, malgré des variantes locales entre les régions et même à l’intérieur de celles-ci. L’héritage culturel inuit que l’on trouve encore partout — même dans des endroits où la présence d’Inuit ou de Métis inuit n’a pas été rapportée — en est une des caractéristiques associée à l’héritage culturel amérindien (innu) et à l’héritage culturel euro-canadien de plusieurs sources (canadienne-française, anglaise, irlandaise, écossaise, jerseyaise, terre-neuvienne). Comme des auteurs l’ont souligné dans la seconde moitié du XIXe siècle, la sous-culture du Labrador méridional est un «mélange unique» ou un métissage de plusieurs traditions culturelles (p. ex., Abbott 1988: 7; Borlase 1994: 16; Junek 1937: 127).

Pour certains (p. ex., Jolin et Guy 1963; Tanner 1947), cette unité culturelle serait attribuable à des facteurs écologiques: la zone côtière très accidentée et parsemée d’îles, le climat froid et la distribution des ressources marines et terrestres accessibles seulement à certaines périodes de l’année. Les Inuit, les Amérindiens et les Européens se sont adaptés chacun à leur façon aux écosystèmes sud-labradoriens. Avec l’établissement permanent d’immigrants venus soit directement d’Europe, soit en passant par Terre-Neuve ou par la vallée du Saint-Laurent, une culture métisse originale s’est développée dans toute cette aire géographique dans laquelle l’héritage culturel inuit a joué un rôle majeur comme le mentionnent plusieurs auteurs (p. ex., Jackson 1982; Junek 1937, Kennedy 1995, 2014b; Schneider 1984; Williamson 1980).

La présence inuit au Labrador méridional au XIXe siècle

Pour certains auteurs (p. ex., Huard 1897; Packard 1885; Robertson 1843), des affrontements sanglants avec des Amérindiens, des engagés de poste de pêche sédentaires et des équipages de navires de pêche saisonniers auraient forcé les groupes inuit qui habitaient le littoral du Labrador méridional depuis quelques siècles à se replier vers le nord du Labrador. Ainsi, selon un document datant de la fin du régime français, les Inuit auraient cessé de fréquenter après 1748 la partie côtière où se pratiquait la pêche au loup-marin (phoque) avec des filets maillants entre Mécatina et Cap Charles (Anonyme 1934 [vers 1760]). Suite à la conquête anglaise de la Nouvelle-France dont faisait partie toute la côte du Labrador, la multiplication des postes de pêche saisonniers, puis permanents, dans la partie septentrionale du Labrador méridional aurait contribué à cette éviction. Les Inuit se seraient ainsi réfugiés au nord de Hamilton Inlet tout en effectuant des voyages estivaux vers le sud, principalement à des fins commerciales.

La présence permanente d’«enclaves inuit» (Kennedy 1996:15) et de Métis inuit en partie acculturés au milieu d’allochtones a été ignorée par la plupart des visiteurs saisonniers. Or, après 1763, il y avait toujours de nombreux groupes inuit non métissés vivant dans la partie septentrionale du Sud-Labrador entre la baie Sandwich et la baie des Châteaux ainsi que sur les rives du lac Melville (NCC 2010: ch. 2). Ainsi, quelques centaines d’entre eux ont assisté en 1765 à la conclusion d’un traité «de paix et d’amitié» à Pitts Harbour, dans la baie des Châteaux, entre le gouverneur de la colonie de Terre-Neuve, Hugh Palliser, et des représentants des Inuit, avec des Frères moraves agissant comme interprètes (ibid.: 51). Les clauses de ce traité assuraient la sécurité des Inuit, leur droit d’occupation des territoires qu’ils fréquentaient et la poursuite de leurs relations commerciales avec les Anglais (ibid.).

Figure 1

Carte de la sous-aire culturelle du Labrador méridional

Le capitaine George Cartwright fut le premier à établir un poste de pêche et de traite permanent entre 1770 et 1786 au Sud-Labrador (baie de Sandwich). Les relations amicales qu’il a entretenues avec les Inuit des environs auraient fortement contribué à la continuité de la présence de groupes inuit dans cette zone (Townsend 1911). Selon Unveiling NunatuKavut, les Inuit du Sud et du Centre du Labrador formaient un groupe socio-territorial différent de celui des Inuit de la partie nord du Labrador avec qui ils avaient, semble-t-il, peu de relations (ibid.: 321). Pourtant, des textes écrits par les Frères moraves font état d’un va-et-vient continuel entre le Nord-Labrador et le Sud-Labrador (Rollmann 2010: 31 sq.).

Comme pour leurs ancêtres thuléens, la mobilité territoriale était une des caractéristiques principales de la culture inuit. Depuis les débuts de la présence européenne sur les côtes du Labrador, un grand nombre d’Inuit se déplaçaient en groupes quelquefois de dimension imposante — des centaines de personnes — vers des sites où ils pouvaient soit procéder à des échanges commerciaux, soit piller les installations de pêche (p. ex., Trudel 1978, 1980). Cette tradition commerciale reconnue par le traité de 1765 s’est poursuivie par la suite. Elle est à l’origine du retour de familles et d’individus inuit vers les régions du détroit de Belle-Isle et de la Basse-Côte-Nord où, selon toute vraisemblance, ils n’étaient plus présents pendant quelques décennies à partir de 1750 environ. Le premier témoignage écrit de ce «retour» provient du journal de bord du capitaine de navire Ambrose Crofton datant de 1798:

Pendant mon séjour à Temple Bay, une grande chaloupe est arrivée venant du nord, appartenant à une tribu d’Indiens Eskimeaux, comprenant six hommes, cinq femmes et sept enfants; ils étaient de passage vers le havre de Bradore, où ils avaient l’intention de passer l’hiver avec les pêcheurs anglais et être employés pour la pêche au phoque. Ils avaient été assez prévoyants pour apporter avec eux de l’huile et des os de baleine à échanger contre des provisions et des objets indispensables de fabrication anglaise dont ils sont maintenant très entichés, préférant des vêtement européens aux habits en peau de phoque qu’ils portaient auparavant; et ils sont maintenant civilisés au point d’avoir la viande crue en horreur et de frire leur nourriture de manière convenable, ayant apporté avec eux quelques ustensiles de cuisine. Ils ont aussi délaissé l’arc et la flèche pour des mousquets et ils sont d’excellents tireurs.

in Gosling 1910: 211, ma traduction

Ce texte évoque la possibilité qu’à cette date, des Inuit du Sud-Labrador pouvaient se déplacer jusque vers la Basse-Côte-Nord non seulement pour échanger de leurs produits de chasse, mais aussi pour travailler dans des postes de pêche permanents comme celui de Brador. Il se peut aussi que le même groupe ou d’autres groupes aient pu fréquenter d’autres postes de pêche des environs comme ceux de Blanc-Sablon, de l’Île-à-Bois, de l’Anse-au-Loup et de Forteau.

À l’occasion de ces voyages annuels, des individus et des familles ont décidé de s’installer à demeure ou pour quelques années sur la Basse-Côte-Nord, comme je l’ai démontré (Charest 1998). Ce fut le cas dans des postes des archipels Saint-Augustin et Saint-Paul, à Middle Bay et à Blanc-Sablon. J’ai trouvé dans des registres religieux et dans le journal du révérend Carpenter les noms de Dukes, Chinic (probablement Sinik), Iteuc (probablement Ittuk), Louis Esquimaux, Paulo et Wilshire, tous associés à la présence d’Inuit vers le milieu du XIXe siècle. Un bref passage d’un document des Frères moraves indique qu’il y avait une présence inuit en 1832: «16/17 septembre 1832: des embarcations chargées de résidents du Sud sont arrivées. Ils ont informé que plusieurs personnes sont décédées de maladies au Québec. Ce qui les a poussés à trouver refuge au nord» (cité par Rollmann 2010: 63, ma traduction). Des passages du journal de bord de l’amiral Bayfield datant de 1835 (McKenzie 1984: 356) et d’un manuscrit daté de 1841 de Samuel Robertson (1843) du poste de La Tabatière confirment la présence vraisemblablement continue d’Inuit sur la Basse-Côte-Nord dans les années 1830 et 1840.

Pour la région du détroit de Belle-Isle, une première mention écrite de la présence d’Inuit nous vient du lieutenant de vaisseau Edward Chappell en 1818:

Une tribu d’Esquimaux Indiens était à l’Anse au Loup depuis le départ du Rosamond. Ils étaient campés à moins d’un demi-mille de la maison de M. Pinson, et ils étaient environ une cinquantaine. Durant mon séjour à cet endroit, quelques-uns des pêcheurs étaient présents aux funérailles d’une Indienne […].

Chappell 1818: 190, ma traduction

Cet auteur explique la mobilité des Inuit ou «leur goût du voyage» de la façon suivante: «[…] ils sont tellement habitués à ces migrations qui conviennent bien à leur amour du changement que, même s’ils n’étaient pas motivés par le commerce, ils ne pourraient pas supporter de rester au même endroit» (ibid.: 161, ma traduction).

La mention suivante d’Inuit dans le détroit de Belle-Isle date du premier voyage de l’évêque anglican Edward Feild au Labrador effectué en 1848. Il mentionne dans son journal la présence de trois «pauvres femmes […] Esquimaux», deux à l’Anse-au-Loup et une à Forteau (Feild 1849: 37, 40). Son journal contient de nombreuses mentions de la présence d’Inuit et de Métis inuit dans des postes du Sud-Labrador: à Venison Island, Seal Islands, Sandwich Bay, Dumpling Island et St. Francis Harbour (ibid.: 58-73). Douze ans plus tard, en 1860, des rapports du ministre anglican George Hutchison font état d’une forte présence d’Inuit et de Métis inuit, soit un total de 124 personnes, à la mission de Battle Harbour s’étendant sur 90 milles de côte au Labrador (cité par Rollmann 2008: 14).

De tous ces témoignages, on peut conclure qu’au milieu du XIXe siècle la population inuit et métisse inuit était surtout concentrée dans la partie la plus septentrionale du Labrador méridional, soit entre Battle Harbour et Sandwich Bay. Le métissage entre des femmes inuit et des hommes d’origine européenne ou euro-canadienne fut surtout le fait des premières cohortes d’immigrants arrivées au moment où il n’y avait pas de femmes allochtones, sinon très peu, sur les côtes du Labrador. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’arrivée de nombreuses familles terre-neuviennes a mis un terme aux mariages mixtes de femmes inuit ou métisses inuit de première génération avec des hommes allochtones. Selon le rapport Unveiling NunatuKavut, les Inuit et les Métis inuit résidant dans la zone de Sandwich Bay et des environs se seraient surtout mariés entre eux à partir de ce moment (NCC 2010: 123-124). Les cas d’hommes inuit s’étant mariés avec des femmes euro-canadiennes sont très rares. Une exception peut être citée pour la Basse-Côte-Nord: celle de Louis Louis (Esquimaux) qui a épousé Mary Belvin en 1872 (Registres de l’Archevêché de Québec 1872).

Plusieurs auteurs ont souligné le rôle fondamental de la femme inuit dans la transmission de nombreux éléments de l’héritage culturel inuit, d’abord dans le cadre familial des couples mixtes, mais aussi de façon plus large dans les petites unités résidentielles composées généralement de quelques familles apparentées comme nous le verrons dans la prochaine partie.

Principales composantes de l’héritage culturel inuit au Labrador méridional

Le mode de vie généraliste

Plusieurs peuples de chasseurs-cueilleurs nomades pratiquent un mode de vie généraliste, c’est-à-dire exploitant diverses ressources fauniques et végétales. Tels étaient les Inuit du Labrador de culture ancestrale thuléenne au moment des premiers contacts avec des Européens, probablement des baleiniers basques. Leurs stratégies adaptatives étaient principalement orientées vers l’exploitation des ressources marines (mammifères, poissons et oiseaux marins), mais les ressources terrestres (caribou, animaux à fourrure, oiseaux, végétaux) étaient aussi exploitées. La disponibilité de ces différentes ressources étant saisonnière, les Inuit du Labrador ont adopté un cycle annuel d’exploitation de ces ressources: par exemple, la pêche à la baleine et au saumon en été et la chasse au caribou et aux animaux à fourrure en hiver. La répartition annuelle de différentes activités d’exploitation est donc la principale caractéristique du mode de vie généraliste. La mobilité territoriale en est une autre, car les ressources exploitables ne se trouvant pas en un seul endroit selon les saisons, les groupes d’exploitants devaient souvent se déplacer pour se les procurer. Ces déplacements se faisaient surtout le long des côtes, mais aussi occasionnellement à l’intérieur des terres.

Le document Unveiling NunatuKavut divise le cycle annuel des Inuit du Labrador méridional et central en six périodes, à savoir demi-août à mi-octobre: chasse au caribou, pêche au saumon, chasse au phoque, cueillette de petits fruits; demi-octobre à mi-décembre: chasse au caribou, au phoque, aux oiseaux, au lièvre, au porc-épic et aux animaux à fourrure; demi-décembre à mi-mars: chasses collectives à la baleine, au morse et au phoque, chasse au caribou, au lagopède, au lièvre, au renard, et pêche à la morue sous la glace; mars et avril: chasse au morse, au phoque, à l’ours polaire, pêche au saumon arctique et collecte de moules et d’herbes marines; au printemps: chasse au phoque, au morse, au béluga et aux oiseaux marins, pêche à la morue, au saumon arctique et au capelan, cueillette d’oeufs d’oiseaux; au début de l’été: pêche au saumon et à la morue, chasse au phoque et au béluga (NCC 2010: 23). Ce calendrier annuel d’activités montre la grande diversité des ressources exploitées par les Inuit.

Ce mode de vie généraliste fut adopté par les pionniers européens ou settlers établis en permanence au Labrador méridional et ayant épousé des femmes inuit. Ils ont dû apprendre à diversifier leurs activités de production ainsi que leurs connaissances et leurs compétences pour survivre dans un milieu où les principales ressources telles que le phoque, la morue et le saumon n’étaient pas disponibles en permanence. Ils ont alors adopté une économie dualiste combinant activités commerciales (pêche au saumon, pêche à la morue, piégeage des animaux à fourrure) et activités de subsistance (utilisation de ces trois ressource à des fins alimentaires combinée avec la chasse au gros et au petit gibier, la cueillette de produits végétaux, la coupe de bois, etc.). Le mode de vie généraliste comprend aussi une foule d’autres activités domestiques comme la construction de maisons, d’installations pour la pêche et d’embarcations, la fabrication d’équipements de toutes sortes (filets, harnais de chiens, etc.), la conservation du poisson, du gibier et des petits fruits, et ainsi de suite.

La pratique de ces activités de production et de transformation et l’acquisition des compétences et connaissances qui les accompagnent sont un héritage du mode de vie généraliste des Inuit. Au XIXe siècle, chacun des résidents et résidentes du Labrador méridional, Inuit, Métis inuit ou amérindiens et settlers, devait être capable de tout faire ou à peu près: être chasseur, pêcheur, trappeur, cueilleur, bûcheron, constructeur, réparateur, responsable de la maisonnée, couturière, cuisinière, infirmière, etc.

Le double habitat et la transhumance

Le sociologue français Marcel Mauss a publié en 1906, avec la collaboration d’Henri Beuchat, un texte bien connu des spécialistes des Inuit intitulé «Essai sur les variations saisonnières des sociétés Eskimos. Étude de morphologie sociale». Il y est question du double habitat des sociétés inuit: un habitat d’été en familles individuelles ou peu nombreuses, alors que la population est dispersée sur un vaste territoire; un habitat d’hiver lorsque plusieurs familles sont regroupées en un même endroit pour la chasse au phoque au trou de respiration (Mauss 1906). Une pratique comparable existait chez les Inuit du Labrador méridional au moment du contact avec les Européens, mais de façon inversée: ils se regroupaient l’été pour voyager le long de la côte en kayak, en umiaq puis en chaloupe pour assurer leur subsistance, mais aussi pour faire du commerce avec les navires européens et piller à l’occasion des installations de pêche. Ils vivaient alors dans des tentes de peaux. L’hiver, ils habitaient dans des maisons de tourbe semi-souterraines dans des campements composés de quelques familles.

Au XIXe siècle, la pratique du double habitat est demeurée, mais avec des modifications adaptatives: résidence d’été dans une maison située près des lieux de pêche; résidence d’hiver dans une autre maison située dans un endroit protégé des intempéries au fond d’une baie, près d’un cours d’eau assurant l’approvisionnement en eau potable. Le déménagement entre l’habitat d’été et l’habitat d’hiver est appelé «transhumance» par plusieurs auteurs, dont l’anthropologue et archéologue Philip Smith (1987a, 1987b, 1994). L’historien J.B. Ferland décrit cette pratique dans son récit de voyage sur la Basse-Côte-Nord en 1858:

Il est à remarquer que chaque famille a ordinairement deux maisons: la maison du large et la maison de terre. La maison du large est placée sur une île, ou au bord de la mer si elle est sur la terre ferme. C’est la demeure de la famille pendant la plus grande partie de l’année; elle est toujours dans l’endroit où les pêches du loup-marin, du hareng et de la morue peuvent se faire facilement. La maison de terre est occupée pendant la pêche au saumon, qui se fait dans les rivières. D’autres en possèdent une troisième pour l’hiver afin d’être plus rapprochés du bois: car il arrive que la maison du large se trouve à trois ou quatre lieues de l’endroit où l’on prend le bois.

Ferland 1859: 86-87

Unveiling NunatuKavut fait de nombreuses références à la transhumance comme une pratique culturelle reliée à l’héritage inuit (NCC 2010: 79, 49, 97, 119, 181, 234, 253, 316, 326).

La transhumance donnait accès à des ressources variées, surtout marines (poissons, mammifères et oiseaux marins) durant les mois d’été, surtout terrestres pendant l’hiver (gibier, bois et fourrures). La combinaison de ces diverses activités permettait à une famille de survivre. En particulier, la coupe de bois pour le chauffage en hiver jouait un rôle vital dans un climat très froid. De fait, la transhumance est la transformation de la mobilité nord-sud qu’avaient les Inuit lorsqu’ils parcouraient de longues distances à des fins de subsistance et de commerce en une mobilité plus restreinte entre deux lieux d’exploitation saisonnière de ressources différentes.

Le groupe résidentiel: le campement et le poste de pêche

Les Inuit du Labrador méridional vivaient l’été dans des campements (encampments) de tentes en peaux et l’hiver dans des maisons semi-souterraines recouvertes de tourbe. Ces maisons ou «huttes» pouvaient accueillir deux ou trois familles ou un peu plus. Le groupe résidentiel de base, en été comme en hiver, était donc composé de familles apparentées partageant un même lieu et les mêmes ressources et ayant des activités en commun. L’implantation d’un peuplement d’origine européenne ou euro-canadienne fortement métissé et dispersé sur un immense littoral a fait du poste (station) de pêche, occupé pendant les mois d’été et au début de l’automne, et du site d’hivernage, occupé l’autre partie de l’année jusqu’à la fin du printemps, les deux principales unités résidentielles au Labrador méridional. Ces sites étaient le plus souvent habités par un petit nombre de familles.

Seuls les postes de pêche commerciaux étaient occupés, surtout l’été, par une population plus nombreuse, composée principalement d’hommes seuls et de quelques familles. Sur ces sites on retrouvait une ou quelques maisonnées comprenant soit une famille nucléaire, soit une famille étendue. Étant le plus souvent reliées par la parenté, les familles habitant un même site constituaient des groupes multifamiliaux d’entraide et de partage (commensalité). La véritable forme villageoise telle que les outports — habitat typique de Terre-Neuve — avec regroupement de plusieurs dizaines ou de quelques centaines de personnes, ayant une structure politique et offrant des services diversifiés, n’y existait pas. On la trouvait toutefois sous forme embryonnaire dans quelques endroits du détroit de Belle-Isle et du Sud-Labrador, comme à Forteau ou à Battle Harbour par exemple, en raison de la présence d’importantes sociétés commerciales et d’une église desservie par un ministre du culte.

La maison de tourbe

La maison de tourbe (sod house) semi-souterraine était l’habitation typique des Thuléens et de leurs descendants, les Inuit. Son usage serait devenu plus répandu à partir des premiers contacts continus avec des Européens, dans le courant du XVIe siècle, période où les échanges commerciaux ont pris de l’ampleur. Elle était «l’expression du prestige, de l’autorité, et de la solidarité économique et sociale issue du développement du commerce et de l’économie intermédiaire (middleman economy)» (NCC 2010: 92; ma traduction). Ce type d’habitation abritait plus d’une famille, au moins deux ou trois. C’était surtout une habitation d’hiver remplacée en été par des tentes en peau de phoque (ibid.: 86) transportables lors des déplacements le long du littoral.

L’usage de la maison de tourbe a perduré longtemps après les débuts de l’immigration européenne. Ainsi des familles inuit, euro-inuit et non inuit ont continué à vivre dans ce type de maison pendant tout le XIXe siècle. Le nombre élevé de 223 maisons de tourbe relevé par Stopp (1995: 29) pour la partie de la côte du Labrador entre Cap Charles et Trunmore Bay pourrait, selon elle, être attribuable à la réoccupation pour la pêche au phoque ou à la morue de maisons abandonnées par leurs premiers occupants. Gaudreau (2011: i) avance l’hypothèse qu’une maison de tourbe sur le site Seal Islands habitée entre 1760 et 1820 (Auger 1991) aurait pu l’être par des Européens ou par un couple métis euro-inuit. Le naturaliste Winfrid Alden Stearns (1884: 66) trouva une maison de tourbe encore habitée en 1884 à Fox Harbour: «Ici, enfin, nous avons trouvé une habitation semi-arctique, habitée par des Indiens Esquimaux et quelques familles métisses» (ma traduction).

Au cours du XIXe siècle, la maison de tourbe des Inuit et des Métis euro-inuit a fait place à la maison de bois à un ou deux étages devenue la norme culturelle, bien que sa construction ait présenté des contraintes en raison de la rareté du bois de dimension suffisante à bien des endroits. Aucun document consulté n’indique à quel moment la maison de tourbe a cessé d’être utilisée mais il semble bien que des pêcheurs de morue saisonniers, peut-être trop pauvres pour se construire des maisons entièrement en bois, aient pu y habiter jusqu’au début du XXe siècle. Ainsi, dans un fonds de photos obtenu à Bonne-Espérance, en Basse-Côte-Nord, nous avons trouvé deux photos de maisons de tourbe — mais non semi-souterraines — encore habitées à cette époque (Figure 2). Elles étaient vraisemblablement occupées par une seule famille.

Figure 2

Joseph Goss et son épouse devant leur maison de tourbe, Inner Sandy Islands, Labrador, 21 juillet 1893

Photo: Eliot Curwen. Gracieuseté de Priscilla Fequet-Griffin. Voir aussi VA 152.103, fonds Eliot Curwen, The Rooms Provincial Archives Division, Saint-Jean.

L’économie du phoque

Le phoque — ou aussi loup-marin pour les francophones — est au coeur de l’économie des Inuit. Il leur fournissait et leur fournit encore — tout au moins en partie — nourriture, vêtements, habitation, chauffage, embarcation et même produits à échanger. Ainsi, la recherche archéologique sur la culture thuléenne démontre que son économie était basée sur la chasse au phoque (NCC 2010: 196). Le calendrier des activités annuelles présenté aux pages 10-11 prouve que la chasse au phoque était l’activité la plus courante à toutes les périodes de l’année. Plusieurs espèces pouvaient être exploitées: phoque annelé, phoque commun, phoque du Groenland et phoque à capuchon. Traditionnellement, le phoque était chassé avec un harpon à partir d’un kayak ou encore à un trou de respiration pour le phoque annelé.

Une autre technique permettant la capture d’un grand nombre de phoques d’un seul coup a été introduite sur la côte du Labrador par Augustin Le Gardeur de Courtemanche vers 1702: celle de la pêche (fishery) avec un «complexe» ou assemblage de filets maillants (Beaucage 1968: 106). Cette innovation technique a mené à la multiplication des postes de pêche au loup-marin tout au long de la côte du Labrador entre Nantagamiou et Cap Charles dans la première moitié du XVIIIe siècle (Charest 1973). Selon ce qu’on peut déduire des contrats d’engagement sous le régime français (Roy 1940-1942), aucune main-d’oeuvre inuit n’était utilisée avant que des firmes anglaises ne viennent s’établir au Labrador.

Je n’ai pu trouver quand ces firmes ont commencé à utiliser de la main-d’oeuvre inuit dans leurs pêcheries. Ce pourrait être avant la fin du XVIIIe siècle, puisque le groupe d’Inuit allant hiverner au poste de Brador mentionné en 1789 par le capitaine Ambrose Crofton désirait être employé pour la pêche au loup-marin (Gosling 1910: 211), vraisemblablement une pêcherie à cabestan assez exigeante en main-d’oeuvre selon Beaucage (1968). C’est ainsi que des Inuit ont pu apprendre à capturer le loup-marin avec des filets. Mais, selon Kennedy (1991: 61), ce sont les Frères moraves qui ont introduit la pêche au loup-marin au filet chez les Inuit, tout au moins dans le nord du Labrador en 1804. Cette technique consistait à utiliser un seul filet maillant appelé shoal net (ou filet de fond) tendu entre deux îles, ce qui demandait peu de main-d’oeuvre et était relativement peu coûteux à fabriquer. Cette nouvelle technique a rendu la chasse au phoque plus productive.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la pêche au phoque était pratiquée à des fins commerciales pour la vente de l’huile et des peaux à des marchands (Figure 3). De son côté, la chasse au harpon était une activité pratiquée surtout pour nourrir la famille et les chiens de traîneau et pour répondre aux besoins de l’économie domestique en peaux servant à la fabrication de vêtements et en huile pour l’éclairage. Dans les ouvrages de Davies (1996[1838]), de Tucker (1839) et de Ferland (1859), il n’est pas question de chasse au harpon. Une chose est sûre, cependant: l’exploitation du phoque par différentes techniques (harpons, filets, gourdins, carabines) et l’utilisation de ses différents produits se sont perpétuées tout au long du XIXe siècle.

Figure 3

Phoques du Groenland capturés au filet en hiver, Basse-Côte-Nord

L’économie commerciale

Les Inuit du Labrador méridional pratiquaient des échanges, d’abord de biens matériels et de techniques, mais aussi de femmes, de connaissances et d’expériences. L’échange biens contre biens, sans étalon de mesure monétaire, est habituellement appelé du troc. Comme le terme trade foisonne dans les documents en anglais consultés pour désigner les échanges économiques qu’avaient les Inuit d’abord entre eux et ensuite avec les Européens dès les premiers contacts, le terme «commerce» sera retenu comme équivalent. Ainsi, selon Unveiling NunatuKavut, «la participation au commerce faisait partie intégrante de la culture inuit au moment du contact et elle l’est demeurée depuis tout ce temps» (NCC 2010: 26, ma traduction).

Plusieurs auteurs sont d’avis que la migration des Inuit du Nord-Labrador vers le Labrador méridional est surtout attribuable à leur volonté d’échanger certains de leurs produits domestiques contre des produits manufacturés à des postes de pêche établis sur la terre ferme ou avec des navires européens (p. ex., Martijn et Clermont 1980; Trudel 1978, 1980). L’organisation et le contrôle des échanges à l’intérieur d’un groupe socio-territorial auraient même donné naissance à une certaine spécialisation économique, celle d’intermédiaire commercial, source de prestige et d’un statut plus élevé dans une société en soi plutôt égalitaire:

Depuis ses tout débuts, la culture inuit a été une culture d’échanges, une culture mercantile, centrée sur l’obtention d’objets métalliques européens de haut prestige en échange de produits de la baleine, du morse et du phoque et d’autres marchandises. Le bénéfice était en partie économique — des surplus, des biens alimentaires échangés, des matériaux bruts de qualité supérieure — et social pour certains individus: prestige, voyages, connaissance, statut élevé au sein de sa communauté, accès préférentiel aux places et aux activités rituelles, etc.

NCC 2010: 202, ma traduction

En conséquence, les groupes inuit pratiquant l’échange devaient produire des surplus commercialisables, c’est-à-dire en demande de la part des Européens, tels que l’huile de baleine et de phoque, les fanons de baleine et les peaux de phoque. De leur côté, les Inuit voulaient surtout se procurer des objets en fer de toutes sortes en remplacement des matériaux traditionnels plus difficiles à obtenir ou à travailler. Les chaloupes en bois avec mât et voile, les armes à feu et l’alcool étaient particulièrement recherchés (NCC 2010: 115). Les chaloupes ont rapidement remplacé les umiat comme moyen de transport collectif et les Inuit ont été reconnus comme d’excellents navigateurs.

Avec l’accroissement du nombre d’établissements commerciaux permanents sur les côtes du Labrador méridional à partir de la fin du XVIIIe siècle, les voyages des Inuit vers et à l’intérieur de cette région ont diminué et se sont réduits progressivement à des visites à l’établissement commercial le plus proche de leur lieu de résidence habituel. Selon W.H.A. Davies (1996[1838]: 17), un employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, en 1838 il y avait un peu plus d’une dizaine d’établissements de pêche et de commerce dans tout le Labrador méridional où les résidents pouvaient procéder à des échanges commerciaux.

Selon la pratique commerciale d’alors, les échanges se faisaient le plus souvent sur la base d’un crédit fait à un pêcheur-entrepreneur (settler) pour des produits divers (nourriture, équipement) qui était remboursable à la fin de la saison de pêche. Les transactions étaient inscrites dans un livre de comptes et des valeurs monétaires étaient attribuées aux produits échangés. Ce qui n’empêchait pas cependant les échanges directs de produits contre produits, à la manière du troc. Tout au long du XIXe siècle, la pratique des échanges commerciaux directs (troc) ou différés (crédit) avec un nombre restreint de marchands s’est poursuivie dans la région du Labrador méridional. Même s’ils étaient en partie autosuffisants, les résidents de cette région n’auraient pas pu survivre bien longtemps sans pouvoir échanger leur poisson, leurs peaux et leur huile de loup-marin ainsi que leurs fourrures contre certains produits alimentaires de première nécessité — comme la farine, par exemple — et des équipements de toutes sortes (cordages, toile à voile, hameçons, etc.).

Le cométique

Le traîneau à chiens — cométique en français et komatik en anglais (les deux termes s’inspirant de celui en langue inuit: qamutiik) — est l’élément de l’héritage culturel inuit qui a le plus fasciné les auteurs qui ont écrit sur le Labrador méridional. On en retrouve de très nombreuses mentions et plusieurs descriptions plus ou moins détaillées. Il est ainsi bien connu que ce moyen de transport hivernal a été utilisé tout le long du territoire au XIXe siècle.

Selon les documents d’archives consultés, il semble bien que le traîneau à chiens n’était pas utilisé dans les postes de pêche au loup-marin pendant le régime français (Brouague 1923[1718-1744]; Roy 1940-1942). Sous le régime anglais, la première mention de l’utilisation de ce moyen de transport par des non-Autochtones nous vient de Chappell (1818: 143): «Dans un ouvrage précédent, l’Auteur a déjà mentionné la façon de voyager avec ces chiens, telle que pratiquée par les settlers européens du Labrador» (ma traduction). Dans sa monographie du village de Blanc-Sablon, l’anthropologue américain Oscar W. Junek utilise les termes «dog culture complex» («complexe culturel du chien») pour souligner l’importance majeure de ce moyen de transport à l’époque (Junek 1937: 37). Plus récemment, Dorais et Céré (2012) ont consacré la majorité d’un article portant sur le contact culturel européen-inuit au «cométique» utilisé dans la même zone.

Le cométique constitue bel et bien un complexe culturel comprenant de nombreux éléments: le chien de type eskimo, la façon de l’élever, les «chaussures» pour protéger ses pattes; l’attelage (harnais et longes); le traîneau; les fourrures servant de siège et de protection contre le froid pour les passagers; le langage pour diriger les chiens et le fouet; l’habillement du conducteur et des passagers; les divers usages de ce moyen de transport. Ferland (1859: 100) s’est particulièrement intéressé au traîneau à chiens: «Chaque famille garde ordinairement huit ou dix chiens, qui pendant l’été n’ont qu’à manger, flaner (sic) et se quereller. Pendant l’hiver l’état des choses est bien changé: il leur faut renoncer au far niente (sic), et se soumettre à des rudes fatigues». De son côté, Stearns (1884: 149-150) ajoute des informations rares sur la façon de diriger les chiens par des cris gutturaux tels que «hi, hi, hi, hi» ou «ki, i, i, i, i» pour accélérer le pas et ainsi de suite pour tourner ou s’arrêter. On peut encore ajouter quelques informations manquantes dans les deux descriptions: le nombre de chiens variant de quelques-uns à une douzaine; la façon de les atteler en éventail ou en ligne deux par deux; leur nourriture, principalement de la viande de phoque, mais aussi des déchets de poisson; les soins à leur accorder en cas de maladie ou de blessures; les dommages matériels et corporels qu’ils pouvaient causer, allant jusqu’à tuer des enfants et même leur maître.

Le cométique était le principal moyen de se déplacer en hiver. Il permettait aux résidents de la côte de se visiter d’un poste à l’autre, quelquefois sur de grandes distances. Aussi, des voyageurs, comme les missionnaires, ont dû avoir recours au traîneau à chiens conduit par un meneur expérimenté. Le journal du ministre congrégationaliste Charles C. Carpenter contient plusieurs mentions de voyages en Komaticks souvent conduit par un Eskimo du nom d’Andrew Dukes (Carpenter 1856-1910: passim). Le cométique était aussi utilisé pour transporter de lourdes charges: bois de chauffage et de construction, carcasses de loup-marin, équipements divers, eau potable, etc. De plus, la livraison du courrier en hiver était assurée par un postier qui se déplaçait en cométique d’un poste à l’autre (Figure 4), comme sur la Basse-Côte-Nord à la fin du XIXe siècle (Huard 1897: 485).

Figure 4

Dernier voyage de malle en cométique au printemps, Basse-Côte-Nord

Le kayak

Le kayak était d’utilisation courante par les Inuit du Labrador méridional au moment de leurs premières rencontres avec des Européens. Il l’est demeuré encore longtemps par la suite. Dans ses rapports annuels de la première moitié du XVIIIe siècle, François Martel de Brouague (1923[1718 à 1744]) mentionne souvent la venue d’Inuit en kayaks dans les environs du poste Ponchartrain dont il était alors le commandant. Le capitaine Cartwright le mentionne aussi à quelques reprises dans son journal qui couvre la deuxième moitié du XVIIIe siècle (Townsend 1911: 85-87). Le kayak a continué à être utilisé par des Inuit, des Métis inuit et même des Euro-canadiens dans le courant du XIXe siècle. La première mention de la présence d’un kayak en Basse-Côte-Nord, à savoir près de Dog Islands, est celle de Doane (1987: 25) en 1842: «Là, j’ai vu pour la première fois un Esquimau dans un kayak avec une double rame. Qu’importe le nombre de fois qu’il chavirât, il pouvait toujours revenir à l’endroit en se tenant après son aviron» (ma traduction). Bowen (1855: 336) signale la présence de kayaks dans cette région une décennie plus tard. De son côté, Ferland (1859: 112) nomme «canot esquimau» une embarcation utilisée par Andrew Kennedy de l’île Saint-Augustin. Son épouse inuit avait elle-même cousu le revêtement en peau de phoque et la structure ou «carcasse» avait été construite par un «esquimaux». C’est la dernière mention de l’usage d’un kayak sur la Basse-Côte-Nord que j’ai relevée.

Selon le docteur Wilfred Grenfell (1895: 179), l’usage du kayak dans le Sud-Labrador n’aurait guère dépassé la fin du XIXe siècle: «L’art de se déplacer en kayak est presque perdu et les Eskimos dépendent de moins en moins de leur propres capacités pour assurer leur subsistance» (ma traduction).

Les vêtements et accessoires en peaux de phoque

Stearns (1884: 157-171) est celui qui a accordé le plus d’attention au XIXe siècle à la fabrication de vêtements en peau de phoque (bottes, mitaines, casquettes) de même que de différents accessoires: bourses, sacs de chasse ou nunny bags, blagues à tabac. La seule description de la fabrication d’une paire de bottes en loup-marin ou native shoes occupe les pages 162 à 165 de son livre. Le parka avec capuchon ou dickie, dont l’utilisation était très répandue au Sud-Labrador, était fabriqué à partir d’un modèle inuit, mais le plus souvent avec de la toile blanche plutôt qu’avec de la peau de phoque.

La fabrication des différentes pièces de vêtements et autres consistant à tailler les peaux et à les coudre était un travail de femmes. Leurs connaissances techniques ont été transmises par des femmes inuit. Chez les Inuit, les Métis euro-inuit et les settlers, le talent de couturière était très apprécié, de même que sa capacité à préparer des peaux et des cuirs de qualité. Pour le travail de découpe et de grattage des poils, le ulu était utilisé au Sud-Labrador selon Kennedy (1996: 8).

Conclusion

D’autres éléments de l’héritage culturel inuit au Labrador méridional pourraient être mis en évidence, comme l’hospitalité et le partage de la nourriture ou commensalité, la connaissance intime du territoire maritime côtier fréquenté de génération en génération, la toponymie ou encore la langue. Mais les huit composantes présentées ici démontrent amplement l’importance de l’héritage culturel inuit dans cette région. Ces éléments ne donnent évidemment pas un portrait complet de ce qu’était la sous-culture de la sous-aire culturelle du Labrador méridional, car il y manque les héritages euro-canadiens apportés par les immigrants à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, de même que l’héritage amérindien et plus spécifiquement innu.

L’immigration s’étant pratiquement arrêtée — ou ayant du moins fortement ralenti — à la fin du XIXe siècle, on peut considérer que la culture métisse du Labrador méridional a été forgée pendant ce siècle et tout particulièrement dans sa seconde moitié. Toutes ses principales caractéristiques ont d’ailleurs perduré avec relativement peu de changements pendant une bonne partie du XXe siècle, jusqu’au regroupement des familles dans des villages où elles purent bénéficier de différents services, entre autres d’écoles, de dispensaires et d’hôpitaux dont elles étaient largement privées auparavant. Le quasi-abandon de la pêche à la morue qui était l’activité économique dominante dans toute la région du Labrador méridional fut un autre facteur majeur de changement. En ce début du XXIe siècle, le métissage culturel de la région n’est pas aussi apparent que dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais sa spécificité perdure avec son triple héritage.

Appendices

Note

-

[1]

Il s’agit d’un document de revendications territoriales et identitaires préparé pour le NunatuKavut Community Council par un groupe de chercheurs universitaires et autres de plusieurs disciplines (archéologie, histoire, géographie, anthropologie, droit, etc.) et dont les deux principaux auteurs sont D. Bruce Clarke et Gregory E. Mitchell. Les «Inuit-Métis» (terme utilisé dans Kennedy 2014a) du Centre-Labrador et du Sud-Labrador sont engagés depuis plusieurs années dans un processus de revendications territoriales au sujet duquel Kennedy a publié plusieurs textes. Du côté du Québec (Basse-Côte-Nord), deux organisations métisses (de Saint-Augustin et de Blanc-Sablon) réclament des droits de pêche en cour de justice, suite à des arrestations de certains de leurs membres pour pêche illégale par des officiers de Pêche et Océans Canada. Elles ne sont toutefois pas impliquées dans un processus de revendication de droits territoriaux comme au Labrador. Les ancêtres autochtones et l’héritage culturel inuit — mais aussi amérindien — sont à la base de ces revendications selon une «politique identitaire» (identitypolitics) en pleine évolution comme le démontre Kennedy (2014b), mais j’ai volontairement laissé de côté ce sujet bien développé par celui-ci dans ce numéro.

Sources d’archives

- CARPENTER, Charles C., 1856-1910 Daily Journal of Charles C. Carpenter, Labrador Mission, 1856, 1858, 1859, 1861, 1862-1864, 1865, 1889, 1909, deux microfilms, Ottawa, Bibliothèque et Archives nationales du Canada.

- REGISTRES DE L’ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC, 1872 M(ariages) - 3: Louis Louis - Marie Belvin, 6 avril 1872, J.O. Perron, Ptre Miss., Québec, Centre des Archives de l’Archidiocèse de Québec.

Références

- ABBOTT, Louise, 1988 The Coast Way: A Portrait of the English on the Lower North Shore of the St.Lawrence, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press.

- ANONYME, 1934[vers 1760] État des postes établis sur la coste du nord concédés par brevet de la cour, et qui sont exploités actuellement, et leurs productions, in Pierre-Georges Roy (dir.), Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec pour 1933-1934, Québec, Rédempti Paradis: 218-219.

- AUGER, Réginald, 1991 Labrador Inuit and Europeans in the Strait of Belle Isle: From written sources to the archaeological evidence, Québec, Université Laval, Centre d’études nordiques, collection Nordicana, 55.

- BAIKIE, Margaret, 1976 Labrador Memories - Reflections at Mulligan, Happy Valley, Happy Valley-Goose Bay, Them Days.

- BEAUCAGE, Pierre, 1968 Technologie de la pêche au loup-marin sur la Côte-Nord du Saint-Laurent, L’Homme, 8(3): 96-125.

- BORLASE, Tim, 1993[1982] The Labrador Inuit, Happy Valley-Goose Bay, Labrador East Integrated School Board.

- BORLASE, Tim, 1994 The Labrador Settlers, Métis and Kablunângajuit, Happy Valley-Goose Bay, Labrador East Integrated School Board.

- BOWEN, Noel H., 1855 The Social Conditions of the Coast of Labrador, Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec, 4: 329-341.

- BROUAGUE, François Martel de, 1923[1718-1744] Lettres et mémoires au Conseil de Marine, France, in Pierre-Georges Roy (dir.), Rapport de l’Archiviste de la province de Québec pour 1922-1923, Québec, Ls-A. Proulx: 359-406.

- CARPENTER, Charles C., 1859 To the Committee of the Canada Foreign Missionary Society, Montreal, in First Annual Report of the Canada Foreign Missionary Society, 1858, Montréal, John Lovell: 7-13.

- CARPENTER, Charles C., 1860 The Labrador Mission (1859), in Second Annual Report of the Canada Foreign Missionary Society, Montréal, John Lovell: 7-12.

- CHAREST, Paul, 1973 Écologie culturelle de la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, in Marc-Adélard Tremblay et Gérald Louis Gold (dir.), Communautés et culture. Éléments pour une ethnologie du Canada français, Montréal, Les Éditions HRW ltée: 33-82.

- CHAREST, Paul, 1998 Les Inuit du Labrador canadien et leurs descendants sur la Basse-Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, Études/Inuit/Studies, 22(1): 5-35.

- CHAREST, Paul, 2007 Le métissage euro-inuit dans la sous-aire culturelle du Labrador méridional, Recherches amérindiennes au Québec, 37(2-3): 61-75.

- CHAREST, Paul, 2012 La spécificité culturelle des communautés métisses du Labrador méridional, in Denis Gagnon et Hélène Giguère (dir.), L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels, Québec, Presses de l’Université Laval: 99-121.

- DAVIES, W.H.A., 1996[1838] Report on the Coast Trade of Labrador, Them Days, 21(3): 12-19.

- DOANE, Benjamin, 1987 Following the Sea, Halifax, Nimbus Publishing et Nova Scotia Museum.

- DORAIS, Louis-Jacques et Véronique CÉRÉ, 2012 Quelques aspects du contact culturel dans la région du détroit de Belle Isle (Canada), Journal de la Société des Américanistes, 98(2): 141-166.

- FEILD, Edward, 1849 Journal of the Bishop of Newfoundland’s Voyage of Visitation and Discovery on the South and West Coasts of Newfoundland and on the Labrador, in the Church Ship “Hawk”, in the Year 1848, Londres, The Society for the Propagation of the Gospel, Church in the Colonies, 21.

- FEILD, Edward, 1850 Journal of a Voyage of Visitation in the “Hawk” Church Ship on the Coast of Labrador, and Round the Whole Island of Newfoundland, in the Year 1849, Londres, The Society for the Propagation of the Gospel, Church in the Colonies, 25.

- FEILD, Edward, 1854 Journal of the Bishop of Newfoundland’s Voyage of Visitation on the Coast of Labrador and the North-East Coast of Newfoundland in the Church Ship “Hawk” in the Year 1853, Londres, The Society for the Propagation of the Gospel, Church in the Colonies, 30.

- FERLAND, J.B.A., 1859 Mission du Labrador, Rapports sur les missions du diocèse de Québec, 13: 65-139.

- FIRESTONE, Melvin, 1992 Inuit derived culture traits in Northern Newfoundland, Arctic Anthropology, 29(1): 112-128.

- FITZHUGH, Lynne D., 1999 The Labradorians. Voices from the Land of Cain, Saint-Jean, Breakwater.

- FITZHUGH, William W., 1972 Environmental Archaeology and Cultural Systems in Hamilton Inlet, Labrador: A Survey of the Central Labrador Coast from 3000 B.C. to the Present, Washington, Smithsonian Institution Press, Smithsonian Contributions to Anthropology, 16.

- GAUDREAU, Nathalie, 2011 Stratégies de subsistance et identité culturelle des occupants de Seal Islands (FaAw-5) au Labrador méridional entre 1760-1820, mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

- GOSLING, W.G., 1910 Labrador: Its Discovery, Exploration, and Development, Londres, Alston Rivers Ltd.

- GOUDIE, Elizabeth, 1973 Woman of Labrador, Toronto, Peter Martin.

- GRENFELL, Wilfred T., 1895 Vikings of Today. Or Life and Medical Work Among the Fishermen of Labrador, Londres, Marshall Brothers.

- JACKSON, Lawrence, 1982 Bounty of a Barren Coast. Resource Harvest and Settlement in Southern Labrador, Saint-Jean, Memorial University of Newfoundland, Labrador Institute of Northern Studies et Calgary, Petro Canada Explorations Ltd.

- JOLIN, Pierre et Camil GUY, 1963 Rapport ethnographique: Spotted Island, juin-juillet-août 1963, manuscrit, Québec, Université Laval, Centre d’études nordiques.

- JUNEK, Oscar Waldemar, 1937 Isolated Communities: A Study of a Labrador Fishing Village, New York, American Book Company.

- KENNEDY, John C. (dir.), 2014a History and Renewal of Labrador’s Inuit-Métis, Saint-Jean, Memorial University of Newfoundland, ISER Books.

- KENNEDY, John C., 1991 Inuit, in Joseph R. Smallwood, Cyril F. Poole et Robert H. Cuff (dir.), Encyclopedia of Newfoundland and Labrador, Saint-Jean, Harry Cuff Publications Ltd, vol. 3: 57-65.

- KENNEDY, John C., 1995 People of Bays and Headlands, Toronto, University of Toronto Press.

- KENNEDY, John C., 1996 Labrador Village, Prospect Heights, Waveland Press Inc.

- KENNEDY, John C., 2014b Introduction, in John C. Kennedy (dir.), History and Renewal of Labrador’s Inuit-Métis, Saint-Jean, Memorial University of Newfoundland, ISER Books: 1-37.

- McKENZIE, Ruth (dir.), 1984 The St. Lawrence Journals of Captain Henry Wolsey Bayfield (1829-1853), vol. 1, Toronto, The Champlain Society.

- MARTIJN, Charles A. et Norman CLERMONT (dir.), 1980 Les Inuit du Québec/Labrador méridional / The Inuit of Southern Québec-Labrador, Études/Inuit/Studies, 4(1-2).

- MAUSS, Marcel (avec la collaboration de Henri BEUCHAT), 1906 Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimo. Étude de morphologie sociale, L’année sociologique, Tome 9, 1904-1905: 39-132.

- NUNATUKAVUT COMMUNITY COUNCIL (NCC), 2010 Unveiling NunatuKavut: Describing the Lands and People of South/Central Labrador. Document in Pursuit of Reclaiming a Homeland, document non publié, Happy Valley-Goose Bay, NunatuKavut Community Council.

- PACKARD, Alpheus S., 1885 Notes on the Labrador Eskimo and their former range southward, American Naturalist, 19: 471-481; 553-560.

- ROBERTSON, Samuel, 1843 Notes on the Coast of Labrador [read 16th January, 1841], Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec, 4(1): 27-49.

- ROLLMANN, Hans J., 2008 Anglican Beginnings and Aboriginality in 19th Century Southern and Central Labrador: Evidence from the Episcopal Visitation to Labrador, Records of the Society for the Propagation of the Gospel, and Hitherto Unexamined Church Records of 1848 and 1849, rapport de recherche pour la Labrador Métis Nation, Happy Valley-Goose Bay, copie disponible à la bibliothèque du NunatuKavut Community Council.

- ROLLMANN, Hans J., 2010 Inuit Mobility to and from the South in the Hopedale Moravian Diaries and Church book, rapport de recherche pour la Labrador Métis Nation, Happy Valley-Goose Bay, copie disponible à la bibliothèque du NunatuKavut Community Council.

- ROY, Pierre-Georges, 1940-1942 Inventaires de pièces sur la Côte du Labrador conservées aux Archives de la Province de Québec, 2 volumes, Québec, Archives de la Province de Québec.

- SCHNEIDER, Robert H., 1984 The Formation of Attitudes Toward Development in Southern Labrador, thèse de doctorat, McGill University, Montréal.

- SMITH, Philip E.L., 1987a In Winter Quarters, Newfoundland Studies, 3(1): 1-36.

- SMITH, Philip E.L., 1987b Transhumant Europeans Overseas: The Newfoundland Case, Current Anthropology, 28(2): 241-250.

- SMITH, Philip E.L., 1994 Winter House and Winter Migrations, in Cyril F. Poole et Robert H. Cuff (dir.), Encylopedia of Newfoundland and Labrador, Saint-Jean, Harry Cuff Publications, vol. 5: 594-599.

- STEARNS, Winfrid Alden, 1884 Labrador: A Sketch of its Peoples, its Industries and its Natural History, Boston, Lee and Shepard.

- STOPP, Marianne P., 1995 Long Term Coastal Occupancy in Southern Labrador, Saint-Jean, Provincial Archaeology Office.

- STOPP, Marianne P., 2002 Reconsidering Inuit Presence in Southern Labrador, Études/Inuit/Studies, 26(2): 71-106.

- TANNER, Vaïno, 1947 Outline of the Geography, Life & Customs of Newfoundland-Labrador (The Eastern Part of the Labrador Peninsula), Cambridge, Cambridge University Press, 2 volumes.

- TOWNSEND, Charles W. (dir.), 1911 Captain Cartwright and his Labrador Journal, Boston, D. Estes and co.

- TRUDEL, François, 1978 Les Inuit face à l’expansion commerciale européenne dans la région du détroit de Belle-Isle aux XVIe et XVIIe siècles, Recherches amérindiennes au Québec, 7(3-4): 49-58.

- TRUDEL, François, 1980 Les relations entre les Français et les Inuit au Labrador méridional, Études/Inuit/Studies, 4(1-2): 135-145.

- TUCKER, Ephraim W., 1839 Five Months in Labrador and Newfoundland During the Summer of 1838, Concord, Israel S. Boyd and William White.

- WILLIAMSON, H. Anthony, 1980 Initial Social and Economic Evaluation of the Labrador Coast, Submitted to Petro Canada, Happy Valley-Goose Bay, Labrador Institute of Northern Studies et Saint-Jean, Memorial University of Newfoundland.

List of figures

Figure 1

Carte de la sous-aire culturelle du Labrador méridional

Figure 2

Joseph Goss et son épouse devant leur maison de tourbe, Inner Sandy Islands, Labrador, 21 juillet 1893

Figure 3

Phoques du Groenland capturés au filet en hiver, Basse-Côte-Nord

Figure 4

Dernier voyage de malle en cométique au printemps, Basse-Côte-Nord

10.7202/000988ar

10.7202/000988ar