Abstracts

Résumé

L’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, propriété de lacommunauté religieuse des Soeurs de la Providence, retientparticulièrement l’attention lors de la révolutionpsychiatrique québécoise et de la RéformeBédard en 1962. Le rapport déposé par cetteimportante commission d’étude des hôpitauxpsychiatriques soulève d’entrée de jeu la situationcritique d’encombrement et de sous-financement indubitablementconnue des autorités gouvernementales, puisqu’àmaintes reprises évoquée au fil des décennies parles soeurs supérieures et les surintendants médicaux deSaint-Jean-de-Dieu.

Cet article étudiera l’institution psychiatriquequébécoise entre 1901 et 1962 selon deuxthématiques : l’« argent » etla « charité ». Il évaluera lescontributions de l’État à l’entretien despatients psychiatriques et réfléchira sur les actes decharité, plus précisément sur le travail nonrémunéré des Soeurs de la Providence. Des regardscroisés entre ledit Rapport Bédard et le mémoiredu Comité médical de l’HôpitalSaint-Jean-de-Dieu permettent de mieux nuancer les proposrécurrents dans l’historiographie àl’égard des défauts de l’hôpitalpsychiatrique ainsi que des critiques sévères àl’endroit des Soeurs de la Providence.

Abstract

The St-Jean-de-Dieu Hospital, the responsibility of the religious community of the Sisters of Providence, is of particular interest in the history of the psychiatric revolution in Quebec and the Bédard Report of 1962. The Bédard Report recognized both the critical overcrowding and the financial situation of St-Jean-de-Dieu, although the state of the hospital was already known to the government. This paper proposes studying the different perspectives between the Bédard Report and the recollection of the Medical Committee of St-Jean-de-Dieu Hospital permit us to better nuance recurring themes in the historiography regarding flaws of the psychiatric hospital and severe criticism of the role of the Sisters of Providence.

Article body

Introduction

C’est au mois d’août 1961, alors que l’écho des « fous crient au secours[2] » retentit avec force aussi bien dans les journaux, dans les associations syndicales qu’au sein même de la population en général, que la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les patients de Saint-Jean-de-Dieu retient, semble-t-il, enfin l’attention. Une situation d’encombrement et de sous-financement indubitablement connue des autorités gouvernementales, puisqu’à maintes reprises évoquée au fil des décennies par les soeurs supérieures et les surintendants médicaux de Saint-Jean-de-Dieu. L’autobiographie de Jean-Charles Pagé a un impact important que n’avait pas su susciter avec autant de fracas le mémoire rédigé par le Comité médical de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu[3] et remis en mars 1961 au Dr Alphonse Couturier, ministre de la Santé ; c’est-à-dire, cinq mois avant la sortie du livre de Pagé et six mois avant le déclenchement de la Commission d’étude des hôpitaux psychiatriques confiée aux docteurs Dominique Bédard, Denis Lazure et Charles A. Roberts.

L’historiographie sur le sujet de la folie situe souvent l’entrée en scène du Rapport Bédard comme étant un moment décisif qui a permis d’apporter des changements dans le réseau psychiatrique québécois et cela sans tenir compte des initiatives mises en place en milieu psychiatrique au cours du demi-siècle précédant la commission d’enquête. Le succès mitigé des recommandations du Rapport Bédard, selon l’expression de Dorvil et de Guttman[4], met en lumière l’enthousiasme autour d’une promesse de changements et de nouveauté, nommée la première vague de désinstitutionnalisation psychiatrique, alors que les principales idées à la base de ce mouvement étaient bel et bien discutées depuis les premières décennies du XXe siècle[5].

Nos travaux sur Saint-Jean-de-Dieu s’inscrivent dans le courant historiographique des vingt dernières années qui participe à une relecture du catholicisme au Québec[6]. La cohérence de notre regard posé sur les sources et les modes de questionnement qui en émergent s’appuient sur une histoire culturelle des sensibilités. En réalité, comme la définit Pascal Ory, il s’agit d’une histoire sociale des représentations[7]. L’enquête historique que nous menons dans le large champ de la recherche sur l’institutionnalisation et la désinstitutionnalisation psychiatrique ne peut effectivement ignorer la culture religieuse qui règne dans l’hôpital des Soeurs de la Providence. Sans faire appel à une sensibilité historique particulière devant les facteurs d’ordre religieux propre, selon É.-Martin Meunier, à la génération des « Enfants du Concile[8] », nous privilégions plutôt une sorte d’agnosticisme scientifique. Cela afin de mieux rendre compte de la situation asilaire avant la Révolution tranquille.

Pour Michael Gauvreau, la Révolution tranquille tire son origine de la Grande Crise et du mouvement d’Action catholique. Son étude Catholic Origins cherche à démontrer que la première phase de la Révolution tranquille a été orchestrée par des laïques qui souhaitaient un nouveau catholicisme[9]. Il y a là matière à débats, auxquels prennent part Lucia Ferretti, Yvan Lamonde et Denyse Baillargeon[10], et qui réfèrent désormais à un malaise, comme le nomme Lamonde, sur la méprise entre réforme et révolution[11]. Le terreau sociopolitique qui résulte de ce questionnement est fertile pour comprendre le flou qui persiste autour d’une soi-disant rupture dans les années 1960 concernant la prise en charge des plus vulnérables de la société québécoise, rupture établie par plusieurs acteurs et intellectuels, en 1962, lors du dépôt du rapport de la Commission d’étude des hôpitaux psychiatriques au Québec. Ce rapport disqualifie la contribution, pendant près d’un siècle, des Soeurs de la Providence et du dynamisme institutionnel de leur oeuvre dans les pratiques sociales de l’assistance, de l’accompagnement, de l’éducation et du soin.

Notre contribution aux débats sur la période de la pré-Révolution tranquille permet d’établir certaines nuances concernant la prise en charge du patient psychiatrique au Québec avant 1962 et, par conséquent, de rompre avec le discours encore cité dans l’historiographie et présent dans la mémoire collective accordant au Rapport Bédard la particularité d’avoir dénoncé l’état inquiétant, sinon effrayant, dans lequel se trouvait le milieu psychiatrique québécois[12].

Notre enquête menée dans les Archives des Soeurs de la Providence et les Archives de l’Hôpital-Louis-H.-Lafontaine s’appuie, en particulier, sur le mémoire du Comité médical de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, sur les rapports annuels de l’institution psychiatrique, sur le guide Résumé du nursing psychiatrique et, bien sûr, sur le rapport de la Commission d’étude des hôpitaux psychiatriques[13]. Le retour aux sources et les regards croisés portés sur le Rapport Bédard et le mémoire du Comité médical de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu nous conduisent, à l’instar de Guy Grenier, à contester « […] la thèse d’un prétendu retard de la psychiatrie canadienne-française[14] ». Divisé en trois parties, cet article, dans un premier temps, rend compte de l’évolution de l’encombrement qui caractérise les conditions dans lesquelles pendant un demi-siècle les religieuses hospitalières, gardes-malades, gardiens, médecins et psychiatres ont pris soin des patients mentaux, soit depuis le passage de l’hospice à hôpital psychiatrique jusqu’au dépôt du rapport Bédard. Dans un deuxième temps, l’allocation « per diem » versée par le gouvernement provincial – principale source de revenu de l’hôpital psychiatrique – est évaluée et comparée, entre autres, avec celle allouée aux patients psychiatriques du Verdun Protestant Hospital. Quant à la troisième partie, elle présente une réflexion autour de la maxime « Où la charité règne, le succès est assuré[15] ! » qui s’appuie sur l’éthique du care.

L’approche analytique retenue ici fait appel à des données de nature qualitative et repose sur l’exploration de l’institution psychiatrique québécoise entre 1901 et 1962 en lien avec deux thématiques que nous voulons mettre en dialogue : l’« argent[16] » et la « charité ». En fait, ces deux variables renvoient à des registres de sens différents où l’une relève d’un besoin financier et l’autre d’un sentiment religieux. En fait, dans le cas des hôpitaux psychiatriques, chacune représente une obole : celle de l’État sous forme d’allocations et celle des hospitalières, par un travail effectif, sous forme de don de soi. Pareil amalgame est considéré suffisant jusque dans les années 1960, alors qu’une soudaine inquiétude se manifeste à l’égard des femmes et des hommes internés à Saint-Jean-de-Dieu. Le dialogue établi, nous voulons, d’une part, évaluer les contributions de l’État à l’entretien des patients psychiatriques et, d’autre part, comme l’a fait avant nous Mary Douglas, réfléchir sur les actes de charité, plus précisément sur le travail non rémunéré des Soeurs de la Providence[17].

D’hospice à hôpital

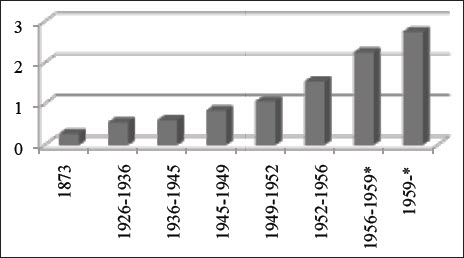

C’est avec de lourds sous-entendus que les commissaires estiment nécessaire de préciser, concernant la situation de Saint-Jean-de-Dieu que « [l]orsqu’un asile prend le nom d’hôpital, cela implique qu’il veut cesser d’abord d’être un établissement de garde et qu’il entend désormais se préoccuper avant tout du traitement des malades[18] », imputant ainsi l’immobilisme thérapeutique à l’incompétence des hospitalières et au manque de leadership du corps médical plutôt qu’à l’état de surpopulation et de sous-financement de l’institution. Précisons que l’Hospice Saint-Jean-de-Dieu, entièrement détruit par un incendie en 1890, devient hôpital en 1901 lors de l’inauguration des nouveaux bâtiments. La capacité d’accueil est alors de 3000 lits bien qu’à peine 1500 patients soient hospitalisés[19]. Dès 1923, 3040 patients sont internés à Saint-Jean-de-Dieu et leur nombre ne cesse de croître. La situation d’encombrement que vivent les patients ne fait que commencer. « En 1930, 3890 aliénés sont hospitalisés, ce qui représente depuis 1923 une augmentation de 28 % du nombre de patients à la charge des Soeurs de la Providence et de 159 % depuis l’inauguration de l’institution en 1901[20]. » Pendant l’entre-deux-guerres, la population totale des patients à Saint-Jean-de-Dieu passe de 2962 (1921) à 5706 (1936) pour dépasser en 1946, les 7000 patients (7054) (Figure 1). Un sommet, qui ne surpasse toutefois pas celui atteint en 1944, soit le record inégalé de 7547 patients[21].

Figure 1

Population totale des patients à Saint-Jean-de-Dieu, 1911-1951

Au moment de l’enquête Bédard-Lazure-Roberts, bien que l’hôpital psychiatrique possède une capacité théorique totale de moins de 4000 patients, 5600 lits sont occupés, alors que 466 patients sont déclarés en congé : il y a donc une population totale de plus de 6000 patients. À Saint-Jean-de-Dieu, contrairement au nombre de lits psychiatriques au Québec qui augmente jusqu’au milieu des années 1960, nous observons plutôt une décroissance après 1944. Cela dit, la désinstitutionnalisation psychiatrique au Québec n’avait aucun retard sur « la Grande-Bretagne, pays considéré comme fer de lance de la désinstitutionnalisation dans les pays industrialisés[22] ».

La situation alarmante, liée à la surpopulation et au manque d’effectifs médicaux, que connaît Saint-Jean-de-Dieu, est portée à l’attention du gouvernement de façon récurrente dans les rapports annuels des propriétaires et des psychiatres de Saint-Jean-de-Dieu. Insatisfait, le Dr Villeneuve s’adresse directement au Premier ministre et procureur général de la province, l’Honorable sir Lomer Gouin en 1910 :

Je vous ai déclaré […] que la nomination d’un médecin additionnel était opportune. Je serais aujourd’hui en état de faire rapport, si j’étais consulté, qu’une telle nomination est devenue nécessaire dans l’intérêt du service public. La population de l’asile, qui s’accroît sans cesse, constitue un nombre de malades qui dépasse maintenant les moyens du personnel médical mis à ma disposition, pour exercer le contrôle et la surveillance qui incombent au gouvernement[23].

Malgré l’immobilisme du gouvernement, les propriétaires n’ont d’autres choix que d’agrandir leur institution. En 1928, s’ajoute aux douze pavillons de pierre le Sanatorium Bourget. Il s’agit du pavillon central et administratif de l’hôpital. Le bâtiment de cinq étages abrite toutes les spécialités, les salles de cours des différentes écoles ainsi que les laboratoires et la bibliothèque. En 1934, débutent les travaux de construction du pavillon Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. L’année suivante, le pavillon Saint-Paul est incendié. Les travaux de reconstruction, entrepris en 1936, offrent la possibilité d’agrandir le quartier des hommes. Cette même année commence également la construction d’un autre pavillon, celui-ci destiné aux femmes : le pavillon Notre-Dame-du-Rosaire d’une capacité de 1100 lits[24].

Les efforts ne sont pas ménagés à Saint-Jean-de-Dieu pour atteindre les standards du titre « d’hôpital » spécialisé en soins psychiatriques. Effectivement, en 1912 est créée la première école de gardes-malades en soins psychiatriques au Québec qui accueille, à partir de 1917, également des étudiantes laïques. L’hôpital reçoit en 1922 un certificat d’approbation de la Société américaine d’occupation thérapeutique et en 1927, l’École de gardes-malades est affiliée à l’American Psychiatric Association. L’ouverture du Sanatorium Bourget en 1928 coïncide avec la reconnaissance par l’Université de Montréal comme lieu d’internat pour ses étudiants en médecine avec l’approbation de l’hôpital pour l’internat des étudiants en médecine de l’Université de Montréal. Le service social de l’hôpital s’organise depuis le début des années 1920 et a son service indépendant en 1936 et, sept ans plus tard, est inaugurée l’École de technologie médicale pour la formation des techniciennes en laboratoire et en nursing médical[25]. Sous la direction des Soeurs de Charité de la Providence de Montréal, cette école veut répondre au besoin urgent d’un personnel qualifié. Le programme est reconnu et approuvé par la Société canadienne des technologistes en laboratoires, de l’American Society of Clinical Pathologist et de l’American Medical Association[26].

Somme toute, les pratiques de soin se sont activement développées à Saint-Jean-de-Dieu. Les Soeurs de la Providence ont manifesté dans plusieurs domaines leur souci de maîtriser et de transmettre les dernières avancées scientifiques propres à la formation technique en laboratoire et à l’immatriculation en nursing. Premièrement, l’École de technologie médicale a été créée pour offrir aux gardes-malades et aux futurs techniciens médicaux une formation universitaire bilingue basée sur un programme d’étude de quatre années qui mène au Baccalauréat ès sciences en technologie médicale. Les trois premières années sont consacrées à l’étude des sciences et autres sujets de culture générale propres à la formation technique en laboratoire. La quatrième année est réservée à l’entraînement théorique et aux techniques expérimentales dans un laboratoire clinique d’hôpital. Les étudiants sont des femmes célibataires et des hommes de Montréal, Québec, Ottawa, Trois-Rivières, Rimouski et, bien sûr, des religieuses. Plus d’une vingtaine de religieuses suivront cette formation spécialisée dont soeur Arthur-Joseph, future supérieure-administratrice (1959 à 1964)[27].

Deuxièmement, l’école de gardes-malades atteste de la volonté des religieuses d’introduire une pratique professionnelle de soins infirmiers au sein de leur hôpital et surtout de recruter, à l’instar des hôpitaux généraux, un personnel dévoué à peu de frais[28]. Cette première école de gardes-malades au Québec, spécialisée dans le traitement des maladies nerveuses et mentales, a pendant 50 ans initié 535 étudiantes-infirmières religieuses et laïques et plus de 2000 stagiaires aux soins infirmiers psychiatriques. En somme, plusieurs initiatives voient le jour bien avant l’adoption, en 1950, de la nouvelle Loi des institutions pour malades mentaux et qui confirme officiellement le statut d’hôpital à Saint-Jean-de-Dieu[29].

L’allocation « per diem »

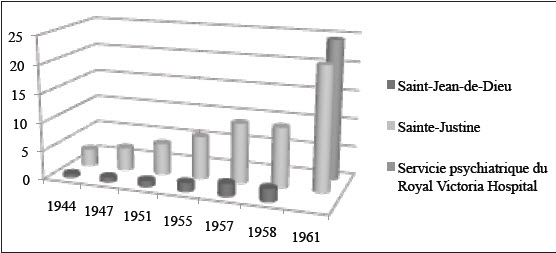

Toutes ces réalisations investies tant dans la construction de nouveaux bâtiments que dans la formation d’un personnel spécialisé entre 1901 et 1945 se sont opérées avec les maigres revenus d’une allocation « per diem », pour chaque patient, ne dépassant pas 0,60 $ (Figure 2). À titre indicatif, nous savons qu’en 1943 les externes en formation à Saint-Jean-de-Dieu déboursent 0,35 $ pour leur dîner. Cette somme, soit le prix d’un seul repas, représente plus de cinquante pour cent de la pension quotidienne allouée par l’État à chacun des patients[30]. Il s’agit là d’une somme quotidienne bien dérisoire considérant que, déjà en 1944, le tarif de l’assistance publique pour les jeunes patients de l’Hôpital de Sainte-Justine atteint 3 $. Un montant « per diem » qu’en 1960, les Soeurs de la Providence n’obtiennent même pas pour chacun de leurs patients pour qui l’État verse une pension de seulement 2,75 $. En 1958, Sainte-Justine reçoit de l’assistance publique un tarif 380 % plus élevé, soit 10,50 $ : montant qui double en 1961 avec l’assurance-hospitalisation à 21,50 $[31]. Certes, la comparaison peut sembler ici fragile considérant que Sainte-Justine est un hôpital spécialisé en soins pédiatriques. Toutefois, si nous tentons plutôt la comparaison avec le service de psychiatrie du Royal Victoria Hospital, aussi éligible à l’assurance-hospitalisation, contrairement à Saint-Jean-de-Dieu, l’État lui octroie une allocation « per diem » par patient de 24,35 $ (Figure 3).

Figure 2

Réajustement apportés au « per diem » : 1873-1959

Mémoire du Comité médical de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu, p. 16. L’astérisque indique l’année à partir de laquelle, 0,06 $ sont retranchés au montant « per diem » pour être versés au Mont-Providence.

Figure 3

Tarifs comparés de l’assurance publique, 1940-1950 et de l’assurance-hospitalisation, 1961

Mémoire du Comité médical de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu, p. 16.. Denyse Baillargeon, Naître, vivre, grndir. Sainte-Justine 1907-2007 (Montréal : Boréal, 2007), 66.

Tous s’entendent, tant le Comité médical de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu que les commissaires auteurs du rapport Bédard, pour dénoncer le fait que la principale source de revenu qu’est l’allocation « per diem » est trop faible pour assurer les frais de traitements des patients. Considérant que l’allocation « per diem » de 0,55 $ de 1926 à 1936 est déjà insuffisante pour les besoins essentiels en nourriture et en vêtements, l’augmentation de 1,85 $ de 1945 à 1960 peut sembler un gain profitable permettant de rééquilibrer le budget déficitaire de l’institution. Toutefois, les obligations de l’hôpital n’ont cessé d’augmenter et les problèmes financiers se multiplient. La situation est également difficile à Sainte-Justine, malgré l’augmentation du taux quotidien en 1942 à 3 $ considéré « trop peu trop tard », alors que le coût réel pour traiter les petits malades est estimé à 20,35 $[32]. Effectivement, la période 1945-1960 est caractérisée par une augmentation du coût de la vie, une augmentation des salaires et une augmentation du nombre d’employés. Parmi les dépenses de fonctionnement de Saint-Jean-de-Dieu, la plus importante est celle des salaires qui atteint 62 % (Figure 4).

Figure 4

Répartition des dépenses de fonctionnement de l’Hôpital Saint-Jean-de Dieu

L’augmentation des salaires, longtemps passée sous silence comme l’a documenté Yolande Cohen en ce qui concerne les infirmières, est au coeur des négociations qui ont cours entre les syndicats et les autorités hospitalières dans les années 1950 et 1960[33]. Cela dit, Saint-Jean-de-Dieu n’y échappe pas, même s’il n’a pas directement été touché, au cours des années 1940, par la vague d’embauches dans les hôpitaux québécois d’un personnel surtout féminin et laïque. En réalité, les religieuses tâcheront d’assumer elles-mêmes, dans une large mesure, les exigences spécifiques en matière de soins spécialisés en retardant ainsi l’embauche des nouvelles paramédicales comme cela se fait dans les hôpitaux généraux[34]. Une nouvelle convention collective pour les employés et les infirmières de l’hôpital est signée en 1957. Cette même année, le Service du personnel embauche 949 employés réguliers ou temporaires[35]. Le département du nursing compte 101 religieuses infirmières licenciées et 17 religieuses infirmières psychiatriques dont le travail est cependant non rémunéré. À ces dernières s’ajoutent 43 infirmières licenciées et 11 infirmières spécialisées en psychiatrie. En 1962, le nombre des infirmières laïques augmente de 24 % comparativement à 1957, tandis que la présence des religieuses demeure stable, sauf que dix d’entre elles détiennent maintenant un baccalauréat en sciences hospitalières.

La période 1945-1960 correspond, également, à l’arrivée d’une psychopharmacologie qui prend des proportions impressionnantes dans le budget alloué aux dépenses en produits pharmaceutiques tels que tranquillisants, antidépressifs et anticonvulsivants auxquels il faut ajouter les antibiotiques[36]. Dans les années 1950, les médicaments sont utilisés dans le traitement de près de 80 % des patients auxquels il faut ajouter les traitements de choc (électrique ou insulinique) ainsi que les services de médecine et chirurgie qui entraînent une augmentation des besoins tant en effectifs qu’en équipement scientifique et indubitablement un accroissement des coûts. Selon l’historienne Isabelle Perreault, les psychiatres occidentaux centrent leurs recherches sur la « psychopharmacopée avec les stabilisants de l’humeur et les anti-psychotiques qui remplaceront la plupart des traitements de choc à l’exception, toutefois, des électrochocs[37] ». À ce sujet, Perreault précise que les avancées de la psychopharmacologie permettent de proclamer le Largactyl porteur à lui seul de la « troisième révolution psychiatrique[38] ».

Le rapport annuel de 1957 rend compte également de l’accroissement des autres services, soit « des activités en psychothérapie, à la clinique antituberculeuse, de même qu’au bureau dentaire, en radiologie, au département des loisirs et ailleurs[39] ». Plus précisément, le service de radiologie, composé des Drs L.-A. Gagnier et G. Robillard, a procédé à 4514 examens radiologiques (système osseux et système viscéral) ; exécuté 1854 traitements (électro-coagulation, inductothermies, radiothérapie, etc.) et un total global de 8202 radiographies, toutes prises au cours de l’année 1957[40].

Certes l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu n’a plus rien à voir avec l’asile qu’il était et n’a pas d’autres choix que d’offrir des services spécialisés comparables à ceux donnés dans l’hôpital général moderne. À cet égard, le Dr Loignon et ses acolytes rapportent dans leur mémoire que Saint-Jean-de-Dieu sert aussi d’hôpital à d’autres institutions, qu’il s’agisse de l’Hôpital de Bordeaux, de l’Hôpital Saint-Benoît, du Mont-Providence, etc. En fait, une majorité d’ex-patients de Saint-Jean-de-Dieu ne semblent avoir d’autres options que d’y revenir, malgré leur transfert, pour recevoir des soins chirurgicaux ou dentaires dans un environnement mieux adapté à leur état psychiatrique. En conséquence, un « per diem » de 2,69 $ est accordé pour chacun des patients dit chirurgicaux traités à Saint-Jean-de-Dieu. Ce qui est assez confondant, puisque l’hôpital a la responsabilité de payer le chirurgien. Cela soulève, avec pertinence, la question des membres du comité médical, curieux de savoir « comment il est possible d’arriver à traiter les maladies physiques et donner les traitements psychiatriques extensifs avec le même montant[41] ! »

Parmi les tentatives de désencombrement de l’hôpital amorcées avec l’application de la loi de 1909[42], qui favorise la mise en congé d’essai des patients chroniques, s’ajoute l’avis de transfert[43]. Cette procédure vise les patients incurables dirigés vers une institution spécialisée dans le traitement de cette classe de malades. Hubert Wallot s’est intéressé aux migrations des enfants « éducables » internés à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Dès les années 1920, les Soeurs de la Providence ont participé à une mission éducative en mettant sur pied une école pour déficients mentaux. C’est justement sur la vocation de cette école, l’École Emmelie Tavernier, et sur son financement que repose la destinée d’enfants, celle communément appelée les Orphelins de Duplessis[44]. Déficients et arriérés mentaux, anormaux, illégitimes sont des étiquettes qui ont pesé lourd sur les frêles épaules de jeunes enfants pris en otage, au coeur d’un imbroglio au cours du XXe siècle, entre les autorités scolaires et le ministère de la Santé, au sujet d’un lieu pédagogique en milieu psychiatrique. Le désir d’instruire les arriérés « éducables » est à l’origine de l’Institut médico-pédagogique du Mont-Providence. En 1954, tous les enfants de moins de 14 ans y sont transférés : « avant la création de l’hôpital du Mont-Providence, l’Hôpital St-Jean-de-Dieu recevait les patients à partir de l’âge de deux ans et devait essayer de donner à d’aussi jeunes malades une certaine scolarité et une préparation à la vie[45] ». Deux ans plus tard, 1000 enfants ont été transférés pour ainsi atteindre la capacité d’accueil maximale du Mont-Providence[46].

La population adulte est dirigée vers de nouveaux hôpitaux psychiatriques. C’est en 1959 qu’est inauguré l’Hôpital Saint-Charles de Joliette. Le Dr Loignon, surintendant médical à Saint-Jean-de-Dieu, assure la surintendance de ce nouvel hôpital psychiatrique et cela même s’il occupe déjà cette position au Mont-Providence, à l’Hôpital des Laurentides ainsi qu’à l’Hôpital Saint-Benoît. En à peine deux mois, 160 patients sont transférés à Joliette[47]. D’autres se voient transférés, depuis quelques décennies déjà, vers l’Hôpital de Baie-Saint-Paul construit et aménagé pour accueillir les incurables nécessitant des soins spéciaux[48]. Ces initiatives de désengorgement ont toutefois le désavantage d’entraîner un surcroît de travail pour le personnel et certaines implications financières. Ces transferts peuvent regrouper jusqu’à une quarantaine de patients rendant ainsi le travail préparatoire au transfert plus que considérable[49]. Chaque patient transféré doit subir avant son départ un examen physique et mental, des analyses de laboratoire et être vêtu convenablement. Le mémoire des médecins de Saint-Jean-de-Dieu est sans ambiguïté sur ce sujet : les vêtements des patients sont démodés et défraîchis et ils doivent être indubitablement renouvelés avant le départ des malades[50].

Le rapport Bédard confirme que les dépenses encourues par le transfert des patients désavantagent nettement Saint-Jean-de-Dieu. En effet,

Il faut habituellement plusieurs jours avant que les [lits] vides soient tous comblés, ce qui diminue le nombre des allocations de pension par jour et constitue une perte nette pour l’hôpital. On peut noter à ce propos que les revenus de l’hôpital augmentent en proportion du taux d’occupation des lits et non en raison des services que requiert le traitement maximum des malades[51].

La pratique de la médecine mentale entraîne son lot de frustrations et cela n’est pas le propre des psychiatres de Saint-Jean-de-Dieu. Le docteur Burgess, du Verdun Protestant Hospital (VPH), réitère lui aussi dans ses rapports annuels l’impossibilité d’assurer le traitement des aliénés avec le peu d’effectifs mis à sa disposition. En 1910, il écrit :

Je répète ici ce que je disais dans mon dernier rapport, savoir si c’est le désir du gouvernement que nous donnions à nos patients plus que de simples soins de garde, en d’autres termes, s’il veut que nous prenions part au progrès de l’étude des maladies mentales, et que nous augmentions ainsi le nombre de nos guérisons, il est absolument nécessaire d’augmenter le personnel médical. S’attendre à ce que deux hommes, le nombre fixé par le gouvernement puissent donner les soins nécessaires à la population d’un hôpital de sept cent cinquante, y compris les employés, est chose absurde, même dans les conditions normales, et si l’on tient compte des absences, de la maladie, cela devient impossible[52].

Un constat s’impose : le gouvernement était alerté de la situation de plus en plus dramatique qui se vivait, déjà au tout début du XXe siècle, dans les asiles québécois. Considérant que la population asilaire de Saint-Jean-de-Dieu dépassait largement en nombre celle de Verdun, il est tout à fait élémentaire de reconnaître la gravité de la situation à Saint-Jean-de-Dieu. D’autant plus que cette institution était la moins bien servie par le gouvernement. À ce propos, soeur Sabithe exprime au gouvernement, dans son rapport annuel de 1910, l’insuffisance des montants alloués pour les patients à sa charge. La somme de 112 $ annuellement, par patient, selon soeur Sabithe est plutôt maigre, surtout lorsqu’elle est comparée à la pension accordée annuellement aux malades du VPH à hauteur de 142 $ par tête[53].

La situation vécue à Saint-Jean-de-Dieu, comparativement à celle du VPH, ne semble pas s’améliorer au fil des décennies et cela même si les deux hôpitaux, en 1959, reçoivent 2,75 $ de « per diem » pour chaque malade. Saint-Jean-de-Dieu ne dispose, en réalité, que de 2,69 $, puisque 0,06 $ est versé au Mont-Providence. La différence vaut la peine ici d’être signalée, considérant que la soustraction de 0,06 $ sur chacune des allocations reçues équivaut à un retranchement total de 2 %. Il s’agit là de la moitié du budget total alloué à Saint-Jean-de-Dieu, par exemple pour les dépenses en médicaments et fournitures médicales (Figure 4). Tandis qu’au VPH, 2 % équivaut au double des dépenses totales pour la rénovation et la réparation des bâtisses[54]. Un 0,06 $ qui vaut en réalité son pesant d’or !

Aux allocations « per diem » versées pour chacun des patients de Saint-Jean-de-Dieu s’ajoutent des subventions annuelles fédérales-provinciales de 200 000 $ pour payer une partie des salaires du personnel professionnel[55]. Au VPH, bien que la population hospitalisée représente seulement 27 % de celle de Saint-Jean-de-Dieu, l’hôpital reçoit 106 071 $, soit 53 % du montant des subventions encaissées par les propriétaires de Saint-Jean-de-Dieu[56]. De plus, la population anglo-protestante, comme l’a documenté Cohen, fait partie d’une communauté aux traditions philanthropiques bien développées, de sorte que le VPH bénéficie de dons annuels substantiels, dans ce cas-ci, avoisinant les 100 000 $[57]. À ce montant non négligeable s’additionnent également les revenus des pensionnaires privés ainsi qu’une pension des employés pour un budget tiré de subventions de sources gouvernementales ou privées de près d’un demi-million de dollars (464 899 $)[58]. Au final, toutes proportions gardées, les hospitalières se débrouillent pour nourrir, entretenir, traiter et réhabiliter quatre fois plus de patients avec la moitié du budget dont dispose le VPH.

Il est par conséquent assez étonnant que les enquêteurs Bédard-Lazure-Roberts appuient leur critique concernant les défauts ou les archaïsmes de Saint-Jean-de-Dieu en insistant sur le dynamisme d’un autre hôpital qui reçoit soi-disant également une allocation « per diem » de 2,75 $ :

Avec une allocation identique, un autre hôpital mental de Montréal a réussi à payer un nombre proportionnellement plus élevé de psychiatres, plusieurs résidents, travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes d’occupation, etc. Il a rénové certains services, établi une clinique externe et un centre de réhabilitation. Cette politique a permis d’augmenter le nombre des congés et de diminuer un peu plus chaque année la population totale de l’hôpital[59].

Bien sûr, aucune mention dans ce court extrait que seulement 5 % des patients hospitalisés dans ce mystérieux hôpital mental montréalais sont des débiles mentaux classés incurables. Cette catégorie de malade compose plus du quart (27 %) de la population hospitalisée à Saint-Jean-de-Dieu : les débiles simples incapables de s’adapter comme les imbéciles et idiots agités, destructeurs et gâteux ; les cas de neurologie et les vieillards trop hyperactifs ou trop confus pour être gardés à domicile ou à l’hospice. Ces cas lourds ne sont habituellement pas admis, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques publics des États-Unis où seuls les psychotiques, les névrotiques et les patients avec des troubles caractériels sont traités[60]. Il est tout à fait vraisemblable que les psychiatres du VPH aient préconisé une telle ligne de conduite dans leur institution pour leur institution.

L’oeuvre charitable des Soeurs de la Providence

C’est en 1961, année particulièrement riche en rebondissements avec la sortie du livre Les fous crient au secours, la visite des enquêteurs Bédard-Lazure-Roberts et les déclarations publiques publiées sous des titres provocateurs dans les pages des journaux Vrai, Le Devoir, La Presse[61], que soeur Arthur-Joseph termine son rapport annuel avec un appel à l’unité lancé à tous les bienfaiteurs et collaborateurs de la providence : « [o]ù la charité règne, le succès est assuré[62] ! » Le ton de cette maxime cherchant aussi bien à motiver qu’à convaincre, en des temps plus qu’incertains, porte néanmoins tout le poids d’une profonde remise en question du concept de charité. Les problèmes de l’administration hospitalière ont été complexes au cours de l’année et le demeureront encore après le dépôt du rapport Bédard. Néanmoins, le caractère polémique et politique du travail non rémunéré des religieuses, à la veille de la perte des postes décisionnels qu’elles occupent depuis presque un siècle, remet inévitablement en question leur mission charitable.

Comme nous l’avons démontré dans la première partie de cet article, les hospitalières ne sont pas demeurées inactives face au développement des compétences médicales qui s’accélère après la Deuxième Guerre mondiale. La spécialisation des services, qui caractérise les années 1950, déborde largement celle des soins pour couvrir également les fonctions administratives et les services connexes. Il s’agit là de secteurs également investis par les Soeurs de la Providence. Effectivement, soeur Louise de l’Assomption termine une maîtrise en service social à l’Université de Montréal et soeur Arthur-Joseph complète un baccalauréat en sciences hospitalières avant de devenir respectivement quatorzième et quinzième supérieures-administratrices. Quant aux soeurs Marie-Sylvia et Angèle-de-Mérici, la première est certifiée par l’Université d’Ottawa spécialiste des bibliothèques médicales et la seconde est archiviste médicale membre de l’Association canadienne des archivistes médicales licenciées[63]. Les soeurs Irène-Madeleine et Laure-Marcelle sont, quant à elles, reconnues en 1961 « membres associées » par l’Association des pharmaciens d’hôpitaux de la province de Québec[64]. Il est entièrement faux, à la lumière de ces exemples, d’associer vocation charitable – travail non rémunéré – et absence de compétences professionnelles en matière de soin et de gestion hospitalière.

À n’en point douter, les hospitalières n’ont aucunement ménagé leurs efforts pour acquérir, diplômes universitaires à l’appui, les compétences de plus en plus diversifiées et spécialisées qu’exige le monde hospitalier. Toutefois, le fait de ne recevoir aucune rémunération pour leur travail a-t-il nui à la reconnaissance de leurs compétences ? Le travail pionnier d’Aline Charles sur le sujet du bénévolat féminin dans l’exemple de l’Hôpital Sainte-Justine révèle, en particulier à la mi-temps du XXe siècle, les tensions qui caractérisent les rapports entre les bénévoles et les professionnels et qui soulèvent également la question des compétences[65]. La vocation charitable de Sainte-Justine à laquelle tiennent tant ses administratrices leur attribue un pouvoir qu’elles arrivent à exercer sur le corps médical qui se voit dans l’obligation de ne point réclamer d’honoraires aux patients indigents. Selon Charles : « Les dirigeantes utilisent en effet la gratuité de leur propre travail comme un instrument de pouvoir qui fait basculer le rapport de forces en leur faveur[66]. » Toutefois, à la fin des années 1950, les caractéristiques de femmes et de bénévoles sans formation professionnelle jouent cette fois à la défaveur de ces dirigeantes. De plus, le contexte de professionnalisation et de revendications syndicales pour de meilleures conditions de travail et l’augmentation des salaires, dans une certaine mesure, marginalisent les religieuses dont le travail non rémunéré peut s’apparenter à celui des bénévoles : « accessoire, supplétif, en orbite du travail rémunéré[67] ».

La gratuité du travail féminin est également associée au rôle maternel que la société reconnaît aux femmes ainsi qu’à leur soi-disant nature féminine plus encline aux valeurs du care[68]. Selon Cohen, le féminisme maternaliste est la pierre angulaire d’une reconnaissance sociale des compétences propres aux femmes au sein de la sphère publique. Son étude sur des associations caritatives catholiques, protestantes et juives révèle à la fois une vision commune tant chez les bénévoles que chez les professionnelles du souci des populations vulnérables et l’influence du discours maternaliste dans le déploiement de nouveaux champs d’intervention en santé publique « à la lisière de l’assistance sociale et de la charité privée[69] ». L’action philanthropique mise en valeur par Cohen s’adresse principalement aux causes entourant la santé des femmes, la maternité et la pauvreté. L’oeuvre charitable des Soeurs de la Providence, quant à elle, n’a jamais bénéficié de cette sympathie sensible accordée aux questions préoccupantes entourant la santé des femmes et de leur progéniture. C’est parce qu’il s’agit là d’une classe de malades indéniablement précieuse aux yeux de la nation contrairement à celle de l’hôpital psychiatrique qui suscite plutôt, selon le Dr Loignon, de nombreux préjugés et des attaques virulentes et arbitraires, puisque considérée sans espoir[70]. De plus, la force et le pouvoir du maternalisme, dont fait l’éloge Cohen, ne semblent pas avoir eu la même influence dans l’univers asilaire. Les propriétaires représentent avant tout une figure d’autorité laissant dans l’ombre toutes manifestations affectives attribuées au care : comme si l’une et l’autre ne pouvaient que dévoiler une combinaison dénaturée.

Le champ d’action des Soeurs de la Providence, comme l’ont observé Aline Charles et François Guérard chez d’autres communautés féminines, transgressent la division sexuelle du travail et les rapports asymétriques en vigueur avant la Révolution tranquille[71]. Les contributions minimes de l’État investies pour les soins des malades mentaux obligent très tôt les Soeurs de la Providence à jouer un rôle de premier plan auprès d’une très large population d’enfants, d’adultes et de vieillards considérée parmi les plus vulnérables de la société. Important rouage dans le développement de la plus grande institution psychiatrique au Canada, la mission charitable des Soeurs de la Providence, malgré tout, indispose et soulève l’indignation, lors de la forte vague de sécularisation des années 1960. Et, semble-t-il, dévoile un énorme malentendu de la part des commissaires Bédard-Lazure-Roberts, entourant les actes de charité desquels est née leur oeuvre.

Selon Douglas, « [o]n pense communément que ce qui distingue la charité, c’est son caractère désintéressé, le don consistant à se dépouiller librement, c’est-à-dire volontairement et de sa propre initiative d’une partie de ses biens personnels[72] ». Selon nous, il est faux de croire que les Soeurs de Charité de la Providence de Montréal ont érigé Saint-Jean-de-Dieu pour nourrir, entretenir, traiter et réhabiliter le malade mental avec une allocation dérisoire sans aucune pression de l’État et de façon totalement désintéressée. N’y avait-il pas derrière cette méga entreprise institutionnelle l’espoir de participer à l’émergence d’un projet de société portant sur le souci des autres ? Considérant que le don de soi (un travail effectif basé sur la charité chrétienne) ne peut pas à lui seul suffire à l’immensité de la responsabilité qu’exige Saint-Jean-de-Dieu, nous souscrivons à l’idée qu’il contribue significativement à ce que la communauté religieuse occupe une place stratégique dans la hiérarchie non seulement de la structure institutionnelle, mais dans le plus large champ des soins psychiatriques. Une affirmation de puissance, telle que le propose Cohen pour ses philanthropes, et un moyen efficace d’obtenir une reconnaissance sociale et, peut-être bien, un poids politique[73].

L’héritage du concept de « charité » dépasse l’interprétation limitée qualifiant simplement de « beaux sentiments » les initiatives des élites tant bourgeoises que cléricales. Selon Stiker, « La charité, même quand on la comprend sociologiquement et non plus à la manière théologale, apparaît comme la valeur supérieure et aussitôt après comme le remède, la solution suprême, toujours adéquate, nécessaire et efficace[74]. » À ce concept de charité du XIXe siècle s’ajoute, après la Deuxième Guerre mondiale, des idées issues du libéralisme s’appuyant sur des valeurs collectives basées sur des exigences de solidarité. L’élément libéral, entré dans le système à la mi-temps du XIXe siècle, valorise les vertus de la responsabilité. Ces vertus sont celles sur lesquelles s’appuient, par exemple, les communautés ouvrières démocratiques et égalitaires pour créer un esprit de corps et par conséquent une culture associative[75]. Certes, une telle force échappe aux malades de Saint-Jean-de-Dieu, mais les hospitalières tentent d’y suppléer dans la promotion d’une logique autre que marchande. Cette logique pourrait bien être à l’origine d’une éthique du care, comme tente de la promouvoir la philosophe Fabienne Brugère : une théorie critique engagée « à porter la perspective d’un changement politique et social » à la base d’une démocratie sensible[76].

Conclusion

À la lumière des regards croisés portés sur le mémoire des médecins de Saint-Jean-de-Dieu et sur le rapport Bédard, il se dégage une certaine duplicité concernant l’impact de la question financière sur les maux de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. Bien qu’il soit clairement démontré dans ce rapport que l’encombrement est problématique, que l’allocation « per diem » est insuffisante pour assurer les frais de traitements des malades et que les coûts engendrés par les transferts pénalisent Saint-Jean-de-Dieu, là n’est pas le coeur de leur argumentaire pour expliquer les négligences dont souffrent les patients.

Si l’aspect financier, selon les enquêteurs, ne permet qu’une critique « superficielle, timide et limitée[77] » sur la situation vécue à Saint-Jean-de-Dieu, quelles sont les raisons qui expliquent l’état inquiétant sinon alarmant dans lequel se trouvent non seulement l’hôpital psychiatrique montréalais, mais bien tous ses pensionnaires ? Selon les commissaires, le manque de leadership du corps médical dirigé par des hospitalières, ayant le défaut d’être « religieuses » – donc non qualifiées – permet de comprendre les nombreux soucis apparemment jusque-là insurmontables vécus à Saint-Jean-de-Dieu[78]. Pour preuve : « C’est la religieuse hospitalière qui constitue la figure d’autorité, établit les règles, assigne les fonctions et donne à la salle son climat[79]. » Dans les salles, c’est l’officière qui assume les responsabilités proprement médicales, alors que c’est le médecin qui devrait se situer au haut de la hiérarchie ! Toujours selon les enquêteurs :

C’est au médecin qu’il appartient ici de montrer la voie, de donner l’exemple du zèle, de la probité et de la compétence et de fournir à son personnel les connaissances appropriées, de fixer pour chaque malade les objectifs à atteindre, d’indiquer les attitudes, d’assigner les rôles, de prendre le pouls du service, d’expliciter les tensions qui se produisent et de les régler avec l’aide de chacun, de prendre les décisions en ce qui concerne les moindres phases du traitement, de tracer le programme d’activités et les divers modes de son exécution. Le malade se sent alors compris et soutenu[80].

Les recommandations du Comité médical de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, lequel a montré qu’une partie des difficultés vécues au sein de l’institution psychiatrique sont d’ordre financier, portent sur une hausse de la pension gouvernementale et sur le voeu d’une plus grande coopération et compréhension entre le gouvernement et l’institution. C’est également ce qu’en retient le rapport Bédard, mais en attribuant les difficultés majeures de l’hôpital au leadership des religieuses qui aurait nui à celui des psychiatres. Conséquemment, les recommandations prioritaires, selon les signataires du rapport, concernent « le changement de garde ». En confiant la direction de l’institution à un psychiatre, la situation serait rapidement redressée…

Finalement, c’est en 1962 que l’oeuvre charitable des Soeurs de la Providence perd à la fois de son intérêt et de son utilité. La prise en charge par l’État des hôpitaux psychiatriques et la nomination des psychiatres modernistes[81] à leur direction symbolisent « l’étatisation de la charité[82] ». Du coup les propriétaires de Saint-Jean-de-Dieu perdent leur pouvoir de gestionnaires et toute crédibilité, malgré leur professionnalisme et l’étendue de leurs compétences en plusieurs domaines. Écorchées par les propos peu nuancés des signataires du rapport Bédard, les Soeurs de la Providence devront justifier « l’insuccès » de leur oeuvre devant une société qui a consenti, jusque-là, à ignorer ses « fous ».

Appendices

Note biographique

Marie-claude Thifault, historienne spécialiste de l’univers asilaire québécois et canadien, est professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé. Auteure de plusieurs articles sur l’enfermement asilaire au tournant du XXe siècle, elle est aussi coauteure du livre Une toupie sur la tête.Visages de la folie à Saint-Jean-de-Dieu (Boréal, 2007). Cet ouvrage, finaliste au Prix littéraire du gouverneur général, est une contribution à l’histoire culturelle, plus spécifiquement, à l’histoire des sentiments en milieu institutionnel. Ses plus récentes recherches s’intéressent aux soins de santé spécialisés en médecine mentale. Elle pilote les projets « Le champ francophone de la désinstitutionnalisation en santé mentale » et « Déhospitalisation psychiatrique et accès aux services de santé mentale » subventionnés par les Instituts de recherche en santé au Canada (IRSC).

Notes

-

[1]

Citation tirée des Archives Soeurs de la Providence Montréal (ASPM). Fonds (M46). Soeur Arthur-Joseph, Rapport annuel de la supérieure-administratrice, 1961, 2. Nous tenons à remercier les Instituts de recherche en santé du Canada et l’Université d’Ottawa pour leur soutien financier. Également, nous remercions sincèrement nos fidèles « premières lectrices » Isabelle Perreault et Marie LeBel.

-

[2]

Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours (Montréal, Les Éditions du jour, 1961).

-

[3]

Ce mémoire a été retrouvé grâce à la précieuse collaboration de l’archiviste Marie-Claude Béland, ASPM.

-

[4]

Henri Dorvil, Herta Guttman, Nicole Ricard et André Villeneuve, Défis de la reconfiguration des services de santé mentale. Annexe 1. 35 ans de désinstitutionnalisation au Québec 1961-1996 (Québec, Rapport soumis au ministre de la Santé et des Services Sociaux, 1997), 109-121.

-

[5]

Marie-Claude Thifault et Isabelle Perreault, « Premières initiatives d’intégration sociale des malades mentaux dans une phase de pré-désinstitutionnalisation : l’exemple de Saint-Jean-de-Dieu, 1910-1950 », Histoire sociale/Social History, 44,88 (2011) : 197-222 ; Isabelle Perreault et Marie-Claude Thifault, « Les Soeurs de la Providence et les psychiatres modernistes : enjeux professionnels en santé mentale au Québec, 1910-1975 », Revue SCHEC, 78,2 (2012) : 59-79.

-

[6]

Martha Danylewycz, Profession : religieuse. Un choix pour les Québécoises, 1840-1920 (Montréal, Boréal, 1988) ; Micheline Dumont, Les religieuses sont-elles féministes ? (Montréal, Bellarmin, 1995) ; Lucia Ferretti, Entre voisins. La société paroissiale en milieu urbain : Saint-Pierre-Apôtre de Montréal (Montréal, Boréal, 1992) ; Christine Hudon, Prêtres et fidèles dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, 1820-1875 (Sillery, Septentrion, 1996) ; Micheline Lachance, Rosalie Jetté et les filles-mères au XIXe siècle (Montréal, Leméac, 2010) ; Lucie Piché, Femmes et changement social au Québec. L’apport de la Jeunesse ouvrière catholique féminine 1931-1966 (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003) ; Anne-Marie Sicotte, Femmes de lumière. Les religieuses québécoises avant la Révolution tranquille (Montréal, Fides, 2007).

-

[7]

Pascal Ory, Histoire culturelle (Paris, PUF, 2004), 13.

-

[8]

É.-Martin Meunier, « Une nouvelle sensibilité pour les “Enfants du Concile” ? », dans Stéphane Kelly, dir., Les idées mènent le Québec. Essais sur une sensibilité historique (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003), 93-106.

-

[9]

Michael Gauvreau, Les origines catholiques de la Révolution tranquille (Montréal, Fides, 2008 [2005]), 348-353.

-

[10]

Lucia Ferretti, « L’Église catholique des années 1930-1970 : Avant tout celle des laïcs de l’Action catholique » RHAF, 60,3 (2007) : 273-277 ; Yvan Lamonde, « Un arc en ciel », RHAF, 60,3 (2007) : 273-381 ; Denyse Baillargeon, « Une révolution religieuse », RHAF, 60,3 (2007) : 382-385.

-

[11]

Yvan Lamonde, « Malaise dans la culture québécoise : les méprises à propos de la Révolution tranquille », dans Guy Berthiaume et Claude Corbo, dir., La Révolution Tranquille en héritage (Montréal, Boréal, 2011), 11.

-

[12]

Louise Blanchette et Mario Poirier, « De la maladie mentale à la santé mentale : le contexte québécois », Faculté de l’éducation permanente. Certificat en santé mentale En ligne www.fep.umontreal.ca/santementale/historiquesm.html. [Consulté le 19 février 2012] ; Françoise Boudreau, De l’asile à la santé mentale : les soins psychiatriques : histoire et institutions (Montréal, Éditions Saint-Martin, 2003 [2e édition]) ; Catherine Duprey, La crise de l’enfermement asilaire au Québec à l’orée de la Révolution tranquille, mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2007 ; Yves Lecomte, « De la dynamique des politiques de désinstitutionnalisation au Québec », Santé mentale au Québec, 22,2 (1997) : 9.

-

[13]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon et al., Mémoire présenté par le comité de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu, 1961 ; Fernande Riverin, Résumé de nursing psychiatrique (Montréal, Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, 1957).

-

[14]

Guy Grenier, « Doctrine de la dégénérescence et institution asilaire au Québec (1885-1930) », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 12 (1994), mis en ligne le 27 février 2009, http://ccrh.revues.org/2744. [Consulté le 19 février 2012].

-

[15]

ASPM. Fonds (M46). Soeur Arthur-Joseph, Rapport annuel de la supérieure-administratrice, 1961, 2.

-

[16]

« L’argent » était la thématique proposée par l’Institut d’histoire de l’Amérique française lors de son congrès annuel de 2011. Nous reprenons ici un segment de notre communication intitulée « Nourrir, entretenir, traiter et réhabiliter un malade mental avec une allocation “per diem” de 2,75 $ ». L’élément argent, dans l’aspect financier de la « prise en charge », a également retenu l’attention d’Henri-Jacques Stiker dans Corps infirmes et sociétés (Paris, Aubier, 3e éditions 2005), 165-168.

-

[17]

Mary Douglass, « Il n’y a pas de don gratuit », Comment pensent les institutions (Paris, La Découverte/Poche, 2004), 201-218.

-

[18]

Dominique Bédard, Denis Lazure et Charles A. Roberts, Commission d’étude des hôpitaux psychiatriques (Rapport Bédard), Ministère de la santé de la province de Québec, 1962, 15.

-

[19]

André Cellard et Marie-Claude Thifault, Une toupie sur la tête. Visage de la folie à Saint-Jean-de-Dieu (Montréal, Boréal, 2007), 75.

-

[20]

Ibid., 76.

-

[21]

Annuaire statistique du Québec, 1911-1951. 1931 : il y a une absence de données pour l’année 1931. Le chiffre indiqué est une moyenne entre les données de 1930 et 1932. (1930 : 4165 patients, 1932 : 4192 patients).

-

[22]

Alain Lesage et al., La désinstitutionnalisation dans un grand hôpital psychiatrique québécois depuis 1989 : analyse des besoins de soins, des coûts et des aspects organisationnels. Rapport final déposé au Programme conjoint en santé mentale du Conseil Québécois de la Recherche Sociale et du Fonds de la Recherche en Santé du Québec, 1999, En ligne www.hlhl.qc.ca/Documents/pdf/Hopital/Publications/desinstitutionnalisation.pdf [Consulté le 14 octobre 2011], 10.

-

[23]

Archives Hôpital Louis-H. Lafontaine (AHL-HL), correspondance du Dr Villeneuve, 26 avril 1910.

-

[24]

Bref historique de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Bibliothèque du personnel Hôpital Louis-H. Lafontaine, 10 avril 1991, 3.

-

[25]

Sister Margaret of Scotland (Isabel McDonald), Saint-Jean-de-Dieu, Thesis of Master of Arts, University of Ottawa, 1946, 77.

-

[26]

ASPM. Fonds (M176), Monseigneur Joseph Charbonneau, L’École de Technologie Médicale de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, 1943, 5.

-

[27]

ASPM. Fonds (M176), École de technologie médicale Étudiants. [Document non daté].

-

[28]

Y. Cohen et al., Les sciences infirmières. Genèse d’une discipline (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2002), 86-87. François Guérard, Histoire de la santé au Québec (Montréal, Boréal Express, 1996), 57-58.

-

[29]

S.R.Q. 1950, Chap. 188, Articles 8 et 12, « Loi des institutions pour malades mentaux ».

-

[30]

ASPM. Fonds (M176), Monseigneur Joseph Charbonneau, L’École de Technologie Médicale de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, 1943, 7.

-

[31]

Denyse Baillargeon, Naître, vivre, grandir. Sainte-Justine 1907-2007 (Montréal, Boréal, 2007), 66.

-

[32]

Id.

-

[33]

Yolande Cohen, Profession infirmière. Une histoire des soins dans les hôpitaux du Québec (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000), 283-291.

-

[34]

Julien Prud’homme, Professions à part entière. Histoire des ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, psychologues et travailleuses sociales au Québec (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2011), 18-21.

-

[35]

ASPM. Fonds (M46). Service du personnel, Rapport annuel, 1957, 6.

-

[36]

Sur le sujet de la psychopharmacologie voir : Ericka Dyck, « Mental Health Research in Saskatchewan, 1951-1967 », dans James E. Moran et David Wright, dir., Mental Health and Canadian Society. Historical Perspectives (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2006), 221-244 ; David Healy, The Creation of Psychopharmacology (Cambridge, Cambridge University Press, 2002), 77-78 ; Charles E. Rosenberg, Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), 245-342.

-

[37]

Isabelle Perreault, Psychiatrie et ordre social : analyse des causes d’internement et des diagnostics donnés à Saint-Jean-de-Dieu dans une perspective de genre, 1920-1950, thèse de doctorat (histoire), Université d’Ottawa, 2009, 116.

-

[38]

Ibid., 115.

-

[39]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon, Rapport annuel, 1957, 2.

-

[40]

Ibid., 22-23.

-

[41]

ASPM, Fonds (M46). Gaston Loignon et al., Mémoire présenté par le comité de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu, 1961, 20.

-

[42]

Art. 4152, S.R.Q. 1909, cette loi permet au Secrétaire de la province ou au Surintendant médical d’ordonner que les cas chroniques soient envoyés dans leur famille à condition qu’ils ne soient pas une cause de scandale ou de danger.

-

[43]

M.-C. Thifault et I. Perreault, « Premières initiatives d’intégration sociale des malades mentaux… », loc. cit., 217-218.

-

[44]

Hubert Wallot, Peut-on guérir d’un passé asilaire ? Survol de l’histoire socio-organisationnelle de l’hôpital Rivière des Prairies (Montréal, Publications MNH, 2006).

-

[45]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon et al., Mémoire…, op. cit., 15.

-

[46]

Bref historique de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Bibliothèque du personnel Hôpital Louis-H. Lafontaine, 10 avril 1991, 4.

-

[47]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon, « Rétrospection », Rapport annuel, 1959, 3 et 5.

-

[48]

AHL-HL. Correspondance, dossier médical 10677, 12 août 1927.

-

[49]

ASPM. Fonds (M46), Gaston Loignon et al., Mémoire…, op. cit, 22.

-

[50]

Ibid., 20.

-

[51]

Rapport Bédard, op. cit., 6.

-

[52]

Rapport annuel de l’année 1910 du Surintendant médical du Verdun Protestant Hospital, 95.

-

[53]

Rapport annuel de Madame la supérieure soeur Sabithe, pour l’année 1910. Documents de la session, vol. 45, no 3, 1912, p. 53.

-

[54]

Rapport Bédard, op. cit., 47.

-

[55]

Ibid., 6.

-

[56]

Ibid., 47.

-

[57]

Yolande Cohen, Femmes philanthropes…, op. cit.

-

[58]

Rapport Bédard, op. cit., 47.

-

[59]

Ibid., 29.

-

[60]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon et al., Mémoire…, op. cit., 14.

-

[61]

C. Duprey, La crise de l’enfermement asilaire…, op. cit., 145-164.

-

[62]

ASPM. Fonds (M46). Soeur Arthur-Joseph, Rapport annuel de la supérieure-administratrice, 1961, 2.

-

[63]

ASPM. Fonds (M46). « Activités du nursing ». Rapport annuel, 1961, 16.

-

[64]

Ibid., 17.

-

[65]

Aline Charles, Travail d’ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à l’Hôpital Sainte-Justine, 1907-1960 (Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1990), 191 p. Voir également D. Baillargeon, Naître, vivre, grandir…, op. cit., 139-143.

-

[66]

Aline Charles, Travail d’ombre et de lumière…, op. cit., 129.

-

[67]

Ibid., 162.

-

[68]

Esther Lamontagne et Yolande Cohen, « Les Soeurs Grises à l’Université de Montréal, 1923-1947 : de la gestion hospitalière à l’enseignement supérieur en nursing », Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation, 15,2 (2003) : 273-297.

-

[69]

Y. Cohen, Femmes philanthropes…, op. cit., 147.

-

[70]

ASPM. Fonds (M46). Gaston Loignon et al., Mémoire…, op. cit., 1-2.

-

[71]

Aline Charles et François Guérard, « Les religieuses hospitalières du Québec au XXe siècle : une main-d’oeuvre active à l’échelle internationale », dans M.-C. Thifault, dir., L’incontournable caste des femmes. Histoire des services de santé au Québec et au Canada (Ottawa, Publication Université d’Ottawa, coll. « Santé et société », 2012), 102.

-

[72]

M. Douglas, Comment pensent les institutions, op. cit., 201.

-

[73]

Y. Cohen, Femmes philanthropes…, op. cit., 16.

-

[74]

H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés…, op. cit., 176.

-

[75]

Martin Petitclerc, « “L’association qui crée une nouvelle famille” : l’expérience populaire de la mutualité lors de la transition à la société de marché », RHAF, 59,3 (2006) : 259-291.

-

[76]

Démocratie sensible, « …lien démocratique soucieux de ne pas exclure celles et ceux qui sont confrontés à des situations de vulnérabilité, ce qui nécessite une attention des autres, des politiques publiques de soutien pour envisager un retour de la capacité d’agir. » Fabienne Brugère, L’Éthique du « care » (Paris, PUF, 2011), 85.

-

[77]

Rapport Bédard, op. cit., 30.

-

[78]

Ibid., 20.

-

[79]

Ibid., 10.

-

[80]

Ibid., 9.

-

[81]

Les psychiatres modernistes sont formés dans les années 1950 et auteurs des réformes psychiatriques des années 1960.

-

[82]

Selon l’expression de D. Baillargeon dans Naître, vivre, grandir…, op. cit., 65.

List of figures

Figure 1

Population totale des patients à Saint-Jean-de-Dieu, 1911-1951

Figure 2

Réajustement apportés au « per diem » : 1873-1959

Figure 3

Tarifs comparés de l’assurance publique, 1940-1950 et de l’assurance-hospitalisation, 1961

Figure 4

Répartition des dépenses de fonctionnement de l’Hôpital Saint-Jean-de Dieu