Article body

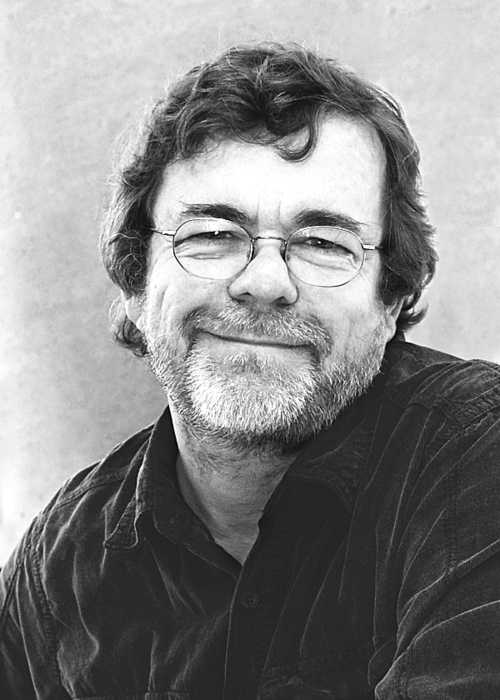

Quand en cette soirée de janvier 2012, Jean-Marie Fecteau m’a annoncé qu’il souffrait d’un cancer, il s’était aussitôt empressé d’ajouter : « Mon médecin m’a mis au repos complet, tu comprends. Ça veut dire que je ne pourrai pas écrire l’article sur la prison que je t’ai promis pour le numéro spécial. » J’étais abasourdie : comment peut-on s’inquiéter d’un article de revue savante quand sa propre vie est en jeu ? Mais à y repenser maintenant, il n’y avait rien là de bien surprenant. Une réaction comme ça, c’était du Jean-Marie tout craché : celle de l’historien passionné par son métier au point de ne pouvoir s’y arracher. Celle du chercheur ayant consacré une partie de sa vie à comprendre le phénomène du « grand renfermement » et qui a, sur le sujet, encore beaucoup à dire.

C’était l’objectif initial du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS), fondé par Jean-Marie Fecteau avec ses collègues Jean Trépanier et André Cellard au tournant des années 1990, que d’approfondir l’étude de la prison, de l’asile, des écoles de réforme et des autres institutions assumant, au sein de la société bas-canadienne puis québécoise, des fonctions charitables ou pénales. De cette équipe, bientôt transformée en véritable fourmilière, Jean-Marie aura incontestablement été l’âme dirigeante. Lui, paradoxalement si solitaire, avait fait le pari du travail collectif et l’avait même érigé en valeur suprême, voire en mode de vie. À tel point oserai-je dire qu’au-delà de son oeuvre écrite, multiforme et substantielle, sa principale contribution à notre vie intellectuelle aura été cet incessant travail d’animation d’un foyer de recherche au sein duquel il a touché de sa générosité pédagogique et de son intelligence un nombre si impressionnant d’étudiants des trois cycles, d’assistants, de stagiaires postdoctoraux étrangers, de professionnels de recherche et de collègues. C’est dire combien le projet d’une publication commune autour du rôle et du statut de l’institution dans la prise en charge des problèmes sociaux aux XIXe et XXe siècles avait de quoi le réjouir puisqu’il rejoignait ses valeurs et livrait, en quelque sorte, sous forme sédimentée, le fruit de plusieurs années de réflexion collégiale.

En vue de ce numéro thématique, Jean-Marie avait commenté les différentes ébauches de problématique et proposé des lectures communes susceptibles de nous inspirer. C’est ainsi que les contributions de plusieurs chercheurs et étudiants gravitant autour du CHRS ont été d’abord sollicitées et que l’invitation fut aussi lancée, en cours de route, à une collègue respectée du champ. C’était aussi ça, la manière Fecteau : réunir, au-delà des chapelles, des chercheurs aguerris et des historiens de la relève. Jusqu’à la fin, sur son lit d’hôpital, il s’était informé de l’avancement de la publication et de la qualité des textes déposés, évoquant les agencements et recoupements qu’une telle collection d’articles autour de la thématique institutionnelle pourrait rendre possible.

Dans toute sa carrière, Jean-Marie Fecteau aura beaucoup fait pour l’avancement de la réflexion sur les institutions charitables et pénales. Après une thèse de doctorat sur le réseau d’assistance et de répression au Bas-Canada (Un nouvel ordre des choses, Montréal, VLB éditeur, 1989), au cours de laquelle il s’était familiarisé avec un système embryonnaire de régulation sociale, il devait consacrer une grande partie de ses énergies à comprendre la période ultérieure, soit l’après 1840, marquée par une véritable floraison institutionnelle. Sa fascination pour ce deuxième XIXe siècle, celui de la « régulation libérale » pour reprendre sa terminologie, ne se démentira jamais. Sans cesse, il s’étonnera du paradoxe situé au coeur même de la période :

Mais ce qui se passe au XIXe siècle est tout à fait particulier. En effet, le siècle de la liberté et de la démocratie est aussi celui qui a systématisé la privation de liberté comme mode de gestion du social. En ce sens, l’enfermement est le pendant plus ou moins honteux du règne de la liberté[2].

C’est dans La liberté du pauvre (Montréal, VLB éditeur, 2004), son ouvrage le plus abouti, qu’il exposera avec le plus de nuances les ramifications du modèle libéral de prise en charge du crime et de la misère.

Si la prison, l’école de réforme et l’asile ont occupé les réflexions de Jean-Marie, jamais pour autant il n’est devenu l’homme des études monographiques. Il avait d’ailleurs toujours sur la planche – et un peu sur la conscience – un projet de livre sur la prison de Montréal, sans cesse repoussé par d’autres urgences. Mais les urgences sont relatives, on le sait, et je crois que sa pensée préférait nettement se déployer d’une manière plus horizontale. Il aimait, en effet, à concevoir le social en termes de systèmes souples au sein desquels les institutions elles-mêmes trouvaient leur place. Le tout dépassant l’ensemble des parties, c’est la logique organisationnelle reliant les institutions entre elles qui l’intéressait. Cartographier le réseau montréalais de régulation sociale, saisir la typologie des fonctions et des usages de ses composantes institutionnelles, établir la chronologie de ses mutations, voilà du grain qu’il adorait moudre. Mais pour cela le travail dans les sources était incontournable et c’est ainsi qu’en amateur de grands travaux, il avait lancé des chantiers de dépouillement sur plusieurs fronts et dans plusieurs fonds d’archives institutionnelles. Le fruit de ces vastes collectes, loin d’être encore pleinement exploité, se présente aujourd’hui comme un patrimoine riche mis à la disposition des chercheurs désireux d’approfondir ces questions.

L’institution comme réponse aux problèmes sociaux aux XIXe et XXe siècles

L’intuition à l’origine de ce numéro thématique de la RHAF était d’observer l’évolution de la recherche historique sur l’institution de soins et de charité. Au Québec, le regard historien sur l’institution en tant que réponse aux vulnérabilités, dangerosités et autres formes de problèmes sociaux a bien évolué depuis une cinquantaine d’années. De la monographie d’oeuvre charitable, rédigée sur un mode hagiographique, jusqu’à l’étude des interventions hors les murs qui appréhende le faisceau complexe des rapports de pouvoir au sein de la relation d’aide, la manière de raconter l’institution, d’en saisir les contours, d’en soupeser les bienfaits et les violences, s’est considérablement modifiée. Au gré des « avancées » scientifiques mais aussi, il faut bien le dire, de certaines modes universitaires, une série de cadres conceptuels se sont relayés – ou, pour être plus juste, ont cohabité – afin de dire la « vérité » institutionnelle.

Un premier portrait, parfois dressé par des intervenants institutionnels eux-mêmes, faisait état du progrès associé aux initiatives socio-philanthropiques. Cette image trop lisse a vite été diluée par l’acide de la perspective critique – aussi appelée école du contrôle social – au point où il n’en est plus resté grand-chose. Or les insuffisances de ce dernier cadre d’analyse, de même que ses péchés d’interprétation manichéenne, ont provoqué un nouveau retournement de perspective. La méthodologie interactionniste a voulu redonner une voix, souvent lourdement amplifiée, aux différents acteurs au sein de l’institution. Tout porte à penser, cependant, que cet intérêt pour le foisonnement des relations intersubjectives, plutôt que pour les cadres généraux, a conduit à faire disparaître l’institution elle-même de la perspective analytique, du moins dans sa compréhension forte. Car si tout comme la vie, l’institution n’est en réalité qu’un fouillis de relations anarchiques, on se demande bien ce qu’il peut lui rester en propre… Par son souci de penser le pouvoir dans ses incarnations et structurations changeantes, la perspective des régulations sociales a tenté de redonner sa place à l’institution. L’approche cherche à en montrer bien sûr l’efficace mais aussi les insuffisances, voire les failles béantes. Matériaux fascinant pour l’historien, ces ratés du fonctionnement institutionnel révèlent, en effet, le caractère paradoxal des entreprises de contrôle des populations qui, en réalité, génèrent beaucoup d’imprévus…

Pour les fins de ce numéro thématique, nous avons pris comme définition de travail la formulation proposée par Jean-Marie Fecteau en 2009, décrivant « l’“institution” comme un ensemble structuré de pratiques doté d’une logique organisationnelle propre et capable de se reproduire dans le temps […], ensemble qui enserre un tissu précis de relations impliquant des acteurs divers[3] ». La proposition se voulait évidemment un point de départ, car c’est précisément l’un des objectifs de la publication de faire émerger de la diversité des contributions un regard conceptuel plus aiguisé sur le phénomène institutionnel.

Le présent numéro veut donc rendre compte des pratiques actuelles de l’histoire de l’institution dans son travail de gestion du social. En cette matière, la production québécoise contemporaine, toujours en dialogue avec les historiographies européennes et américaines, est héritière de riches débats méthodologiques. Pèsent néanmoins sur les praticiens québécois de l’histoire de la misère, de la pauvreté et de la déviance, le poids lourd du social mais aussi la conscience malheureuse de certains squelettes de notre placard collectif (orphelins de Duplessis, pensionnats autochtones). Par ailleurs, encore fraîchement laïcisé, le regard sur l’institution est aussi forcément un regard sur notre passé religieux, sur une époque révolue, certes, mais encore inégalement métabolisée.

Prisons, asiles, écoles de réforme, orphelinats, hospices et refuges forment toujours, et pour cause, les vedettes d’une histoire de la prise en charge collective et institutionnelle des problèmes sociaux. Que dit-on aujourd’hui de ces oeuvres, des populations fragilisées et dangereuses qu’elles ont abritées, de ceux qui y ont distribué soutien et encadrement ? Dans quels cadres politiques et juridiques ont-elles pu évoluer ? Les analyses insistent-elles encore sur le phénomène d’enfermement et sur les effets délétères de la contrainte ? Qu’a-t-on retenu de ces diverses propositions analytiques ?

Par ailleurs, si elles ont incarné la partie la plus visible de l’intervention sociale et institutionnelle d’avant la Révolution tranquille, les grandes installations résidentielles que nous venons d’évoquer, et dont l’architecture massive dit bien la frontière départageant le dedans du dehors, ne résument pas pour autant la variété de services d’assistance, de normes juridiques, de pratiques de gestion du risque qu’il faut également concevoir comme autant de réponses organisées aux différents problèmes sociaux. Ce sera l’intérêt de ce numéro d’évoquer l’institution sous cet angle-là aussi, moins usuel et évident.

Les contributions au dossier

Afin de rendre compte de l’évolution des pratiques et des manières de concevoir l’institution, nous avons choisi de présenter les articles de recherche qui composent ce dossier thématique selon une logique chronologique. L’article de Marie-Christine Giroux ouvre le bal. Son étude porte sur l’Hospice Saint-Joseph et sur le travail des Soeurs grises de Montréal auprès des orphelines, des femmes âgées et des enfants pauvres. L’auteure y fait valoir, entre autres, l’impact des normes de genre, de classes et de religion dans la gestion de l’oeuvre. Elle montre aussi comment, au fil des ans, l’Hospice se heurte à des problèmes de personnel et de sous-financement qui obligent les religieuses à revoir sa vocation pour le transformer en école ménagère afin de recevoir des fonds publics plus substantiels. Une telle transformation est révélatrice, selon Giroux, des limites d’un réseau d’assistance ayant l’Église comme principale maîtresse d’oeuvre.

Les enjeux d’ordre financier sont aussi au coeur de l’analyse que Marie-Claude Thifault consacre à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu et aux Soeurs de la Providence qui en sont les propriétaires et gestionnaires. En dépit des subventions très insuffisantes qu’elle reçoit du gouvernement, cette communauté aura néanmoins contribué significativement à moderniser les soins psychiatriques et, cela, bien avant les années 1960. De ce point de vue, l’évaluation critique de leur travail par le rapport Bédard sur les hôpitaux psychiatriques, publié en 1962, aurait été marqué au coin de l’ingratitude et d’un biais d’interprétation anticlérical propre aux années de la Révolution tranquille. L’étude de Thifault n’est pas sans faire réfléchir, bien sûr, aux enjeux de genre derrière l’entreprise de modernisation accélérée de la psychiatrie dans les années 1960, modernisation qui a rimé, dans les faits, avec masculinisation.

La question du genre est également présente dans le texte de Véronique Stimelle qui s’intéresse aux jeunes filles traduites devant la Cour des jeunes délinquants de Montréal et qui furent ensuite placées dans les établissements des Soeurs du Bon-Pasteur d’Angers dans la première moitié du XXe siècle. En analysant le parcours de ces filles dites incorrigibles, prises dans les mailles de la justice et de la réhabilitation, l’auteure tente de mettre au jour les préoccupations sociales à l’origine des processus d’internement, tout en décrivant les formes de traitement réservées particulièrement à cette clientèle féminine.

Plutôt que de plonger au coeur même de l’institution, Martin Petitclerc a choisi d’examiner les cadres administratifs et politiques qui constituent les conditions de possibilités du réseau institutionnel de prise en charge de la misère au début du XXe siècle. Pour cela, il s’intéresse à la polémique autour de l’adoption de la « Loi établissant le service de l’assistance publique » en 1921. Prévoyant l’octroi de subventions statutaires de l’État provincial et des municipalités aux institutions privées et confessionnelles d’hébergement des indigents, cette législation a été, jusqu’à ce jour, présentée par l’historiographie sous l’angle de la modernisation. Or Petitclerc considère les choses autrement et voit plutôt, dans la loi de 1921, une réaffirmation vigoureuse de principes libéraux en place depuis le milieu du XIXe siècle.

Au fur et à mesure que progresse le XXe siècle, la valeur de l’institutionnalisation dans le processus d’aide aux personnes dans le besoin sera profondément remise en cause et, cela, surtout lorsqu’il s’agit des enfants et des jeunes. L’article de Chantale Quesney témoigne particulièrement bien de cette réalité changeante, car il expose le contexte de fondation de la Société d’adoption et de protection de l’enfance à Montréal. Cette agence de placement « hors-murs », qui voit le jour en 1937 avant de s’imposer comme la plus importante de la province, se consacre à l’implantation des conditions humaines et légales nécessaires à la désinstitutionalisation adéquate des enfants sans famille. Le passage du placement asilaire comme mode de protection privilégié à celui en foyer d’accueil ou d’adoption soulève dans les faits plusieurs enjeux éthiques et juridiques que l’auteure analyse.

C’est à des mineurs plus âgés mais surtout plus turbulents que s’intéresse, pour sa part, Frédéric Moisan dans son étude de la Cour de Bien-Être social du district de Saint-François. En amont du placement institutionnel de la jeunesse délinquante, une deuxième génération de tribunaux pour mineurs se forme dans les années 1950 et s’implante davantage en région. Ces instances auront à transiger avec des sensibilités changeantes concernant, précisément, les bienfaits du placement institutionnel en maison de réadaptation et en internats spécialisés. L’article expose l’évolution de ces tribunaux au cours de ces années charnières qui vont de 1950 à 1977, en examinant le développement des différentes composantes du traitement judiciaire des jeunes délinquants.

Les jeunes pris en charge par la justice des mineurs se retrouvent éventuellement, dans une proportion variable, au sein d’institutions de rééducation. L’article de Louise Bienvenue observe sur le long terme l’évolution des pratiques thérapeutiques offertes au sein de ces internats spécialisés qui survivent aux vagues de plus en plus fortes de désinstitutionnalisation. Observant l’emprise changeante des cadres thérapeutiques sur les voix et les corps des garçons placés dans ces centres résidentiels, l’étude fait ressortir une mutation importante qui trouve son aboutissement dans les années 1960 et 1970. D’une thérapie qui invite à l’abolition de soi à une autre qui valorise son expression salutaire, le changement est de taille et révèle un véritable renversement normatif dans la manière de traiter les voyous afin qu’ils deviennent d’honnêtes citoyens.

L’étude de Lucia Ferretti qui clôt ce numéro aborde une autre population institutionnalisée, celle des déficients intellectuels, un groupe qui a reçu à ce jour beaucoup moins d’attention de la part des historiens. L’auteure observe comment, dans les années 1960, la communauté des Petites Franciscaines de Marie a développé et valorisé un programme moderne de réadaptation pour cette clientèle au sein de l’Hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul. Elle analyse ensuite l’évolution de ce foyer de réflexion clinique charlevoisien et constate la souplesse des religieuses qui, loin de s’accrocher coûte que coûte à la formule du traitement en internat, s’engagent dans le développement de services adaptés afin de favoriser l’intégration des personnes touchées par la déficience intellectuelle au sein même de leur communauté.

Conclusion

En consultant les différentes études qui composent ce numéro, le lecteur ne manquera pas d’observer des constantes. D’abord, l’attention très grande portée au sort des enfants et des jeunes au sein des processus d’institutionnalisation étudiés. En plus d’une sensibilité historienne croissante pour ces questions, l’omniprésence du thème confirme bien que c’est précisément autour de la prise en charge des mineurs qu’une partie essentielle du système charitable et même pénal s’est constituée au fil des ans. Ce thème de la jeunesse révèle aussi toute l’importante prise par cette catégorie d’âge au sein d’une société libérale si soucieuse de préparer l’avenir.

L’importance extraordinaire des communautés religieuses de femmes dispensatrices de services ressort aussi de manière évidente. Selon les articles, cependant, le portrait dressé de leur contribution aux secteurs de la charité et de la réforme prend des teintes différentes. Ici, on souligne l’initiative des communautés, leur débrouillardise, leur volonté de prendre une part active aux mouvements de modernisation ; là on observe plutôt la limite, voire l’étroitesse des cadres idéologiques dans lesquels les religieuses agissent et l’observance assez stricte de leur voeu d’obéissance. L’évaluation d’ensemble demeure somme toute assez positive et nuancée comme si l’heure des condamnations à l’emporte-pièce avait bel et bien sonné.

Une autre caractéristique qui se dégage du dossier thématique est l’intérêt croissant des chercheurs pour le XXe siècle, voire pour le XXe siècle tardif, alors que les études pionnières sur les institutions s’étaient beaucoup attardées à la genèse du réseau au XIXe siècle et même antérieurement. Ces études sur le XXe siècle permettent de voir évoluer les anciennes institutions, d’en comprendre les métamorphoses au gré des problèmes financiers et de la confrontation à la critique sociale. Les études sur le XXe siècle permettent aussi de dévoiler un système de plus en plus complexe et dense, mais dont la lourdeur et les failles apparaissent avec une netteté inédite.

Forcément incomplet, un tel dossier laisse dans l’ombre bien des questions. On ne manquera pas d’observer, par exemple, l’absence d’étude sur le réseau institutionnel protestant et sur les hôpitaux généraux. Mais pour être complet, il manque surtout à ce numéro thématique l’article sur la prison de Montréal qui était inscrit à sa table des matières initiale. Si l’étude de Jean-Marie Fecteau ne figure pas dans le dossier que nous présentons aujourd’hui, celui-ci n’en est pas moins profondément animé de sa flamme et de son inspiration. Sa pensée sur l’institution aura certainement nourri la nôtre, comme en témoignent les nombreuses références faites à ses écrits dans les textes publiés aujourd’hui. Nous lui rendons ainsi hommage d’une façon qui, je crois, lui aurait bien plu : en faisant fructifier certaines de ses intuitions et en poursuivant, vaille que vaille, notre travail d’équipe.

Appendices

Note biographique

Louise Bienvenue. Professeure au département d’histoire de l’Université de Sherbrooke depuis 2001, Louise Bienvenue est spécialiste de l’histoire du Québec au XXe siècle. Ses principales publications portent sur l’histoire de la jeunesse et de l’éducation, le traitement de la délinquance et la formation des identités sexuées. En tant que membre du Centre d’histoire des régulations sociales, ses recherches actuelles abordent, plus particulièrement, l’histoire de Boscoville, une institution-phare du réseau de protection de la jeunesse au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Un autre chantier de recherche l’occupe également, soit l’histoire des collèges classiques au Québec aux XIXe et XXe siècles.

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier le coordonnateur Martin Desmeules et toute l’équipe d’assistants du Centre d’histoire des régulations sociales pour leur soutien dans la préparation de ce numéro.

-

[2]

Jean-Marie Fecteau, « L’enfermement comme panacée. Sur l’institution de l’assistance au Québec, 1840-1921 », dans Pedro Fraile, dir., Régulation et gouvernance. Le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada. Une perspective historique (Barcelone, Publications de l’Université de Barcelone, 2001), 183-193.

-

[3]

CHRS, « Gestion des risques sociaux et réponses aux vulnérabilités et problèmes sociaux au Québec, 19e et 20e siècles », Programme de Soutien aux équipes de recherche, FQRSC (texte de la demande de subvention), 2009.