Abstracts

Résumé

Le « mur d’images » – une paroi ou un panneau recouvert de données visuelles et textuelles – est devenu en l’espace de deux décennies un motif privilégié propre au petit et au grand écran permettant de projeter littéralement et métaphoriquement le travail d’enquête ou de résolution de problèmes. À la croisée de différentes cultures de visualisation, telles que les panneaux d’affichage, collages, cartes heuristiques, story-boards ou écrans d’ordinateurs, le dispositif sert d’écran sur lequel projeter le processus de réflexion mentale des protagonistes et constitue un outil de mise en abyme de la création cinématographique et télévisuelle.

Abstract

Cinematic fictions during the last two decades have privileged more overt and performative illustrations of cognitive processes, using devices such as the « progress case board » – a panel or wall covered with texts and images – as an ideal means to project the inner « thinking mind ». At the crossroads of different visual cultures including tackboards, collages, mindmaps, storyboards, and digital screens, the wall projects the cognitive process at work – literally and metaphorically. The progress case board thus functions as both a screen on which the protagonist’s mind is projected and a metafilmic device projecting the television and cinema creation.

Article body

Depuis une vingtaine d’années, une nouvelle façon de visualiser le travail d’enquête et de résolution de problèmes a vu le jour sur le petit et le grand écran sous la forme d’un mur ou d’une paroi (tableau, panneau) recouverts de données visuelles et textuelles. La fréquence du motif et sa banalisation dans le domaine plus spécifique de la fiction policière appellent à s’interroger sur les enjeux qu’il soulève. On relèvera d’abord que l’objet reste difficile à circonscrire tant formellement – en dehors de son contexte fictionnel – que linguistiquement. En effet, plusieurs indices, à commencer par l’apparition de parodies portant sur la présence et l’usage du dispositif dans la fiction, tendent à renforcer l’idée qu’il n’a pas d’existence dans le monde réel et n’est qu’un trope parmi d’autres dans le contexte très codifié de l’univers fictionnel policier. C’est le cas par exemple du premier épisode de la série télévisée française Cherif (Lionel Olenga, Laurent Scalese et Stéphane Drouet, 2013-), qui met en scène la stupéfaction amusée du capitaine Kader Cherif – un inspecteur de police « bercé par les séries télés » du passé[1] – face à la découverte du dispositif employé par sa collègue, la capitaine Adeline Briard, pour résoudre un crime. Interloqué par sa façon de disposer différents documents visuels sur un panneau, il lui demande alors où elle l’a « trouvé, ce truc ?[2] ». La surprise générée par la présence du dispositif d’enquête sous la forme d’un panneau recouvert de données, comme l’impossibilité de le désigner proprement, reflète l’intrinsèque étrangeté du dispositif. Si la langue française n’a pas de mot pour désigner l’objet dans la fiction comme dans la réalité, la langue anglaise n’est pas pour autant plus diserte, bien qu’il existe une série de termes génériques, tels que board[3] ou working wall[4], qui le rattache à des contextes d’usage extérieurs au domaine des sciences forensiques.

Formellement et conceptuellement, l’assemblage souvent hétéroclite de photos, diagrammes, feuilles volantes et autres documents reliés ou non par des flèches ou des ficelles sur une paroi se place à la croisée de différentes cultures de visualisation, telles que le tableau d’affichage, le collage, le montage cinématographique et l’écran numérique. Les différentes études de cas soulevées par Felix Thürlemann dans le domaine de l’art montrent qu’il existe depuis très longtemps ce qu’il appelle des « hyperimages », c’est-à-dire une mise en système d’images régie par des principes combinatoires, dont les mécanismes associatifs peuvent être porteurs de sens multiples[5]. De tels mécanismes sont à l’oeuvre dans les méandres de la collection, dans le travail de l’historien de l’art Aby Warburg et son atlas Mnemosyne (1924-1929, voir la figure 1), ou dans la création artistique – par exemple, chez Picasso et sa série de trois photographies qui montrent en décembre 1912 dessins et papiers collés arrangés autour de la guitare en carton, enregistrant de façon synoptique le processus conjoint qui a mené à la résolution d’un nouveau « problème » artistique, celui du développement du cubisme synthétique[6].

Fig. 1

Limitant le champ de son analyse à la première moitié du 20e siècle, Jean-Christophe Royoux a lui aussi relevé que le contexte expositionnel, et plus particulièrement celui des expositions universelles, a favorisé l’émergence d’un vaste ensemble d’images d’un nouveau type, qu’il appelle « dispositifs d’images », qui a plus directement été informé par le paradigme de l’ordinateur[7]. C’est le cas par exemple des différents projets menés par le couple de designers et architectes Charles et Ray Eames qui, à l’instar des dispositifs de projection multi-écrans comme Think, développé pour le pavillon IBM de la foire internationale de New York de 1964, se sont posés comme des tentatives de rendre compte visuellement « des cheminements secrets des connexions cellulaires intrinsèques à l’exercice de la pensée[8] ».

La réceptivité élargie aux dispositifs d’images qui s’est manifestée dans les milieux créatifs à partir des années 1950 correspond au moment où les nouvelles technologies de l’information et de la communication – cybernétique et informatique – prirent leur essor. Elle se lit dans les méthodes de « résolution de problèmes » du designer Saul Bass, qui avait pour habitude de présenter à ses clients l’ensemble du processus de réflexion ayant mené au développement d’un projet en couvrant de dessins les murs de la salle de conférence[9], ou encore dans le collectif d’artistes, designers et architectes britanniques de l’Independent Group, dont l’esthétique et les techniques de création s’appuyèrent ouvertement sur le modèle du panneau d’affichage – ou « tackboard » en anglais[10]. Loin de se cantonner à cette période cruciale, de nombreux autres exemples se sont succédés par la suite. Sans en faire l’inventaire exhaustif, on mentionnera les Ensembles développés par Anna Oppermann entre 1968 et 1992 (voir la figure 2), conçus, comme le confie l’artiste allemande dans une entrevue avec Margarethe Jochimsen, dans le but de « rendre visibles les processus de connaissance, en les documentant, en les simplifiant. Chaque ensemble délimite (décrit) un thème, circonscrit (examine) un conflit, un problème, et est en même temps un aide-mémoire à des réflexions ultérieures […][11]. »

Fig. 2

Vue de l’installation Ordre de recherche aux artistes pour solutionner un problème (1978-1981) (problème d'espace) d’Anna Opperman exposée en 1981 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Les analogies formelles que l’on pourrait énumérer entre le dispositif d’enquête tel qu’il apparaît dans la fiction et les dispositifs d’images tels qu’exploités par les artistes, plasticiens et designers trouvent une convergence dans le discours même déployé au sein des fictions. En effet, au détour de certains dialogues, les liens de parenté qui unissent le dispositif sur lequel l’enquête est visualisée et celui dont se servent les artistes dans leur création sont commentés par leurs « usagers ». On peut en effet entendre dans le quatorzième épisode de la deuxième saison d’Elementary (Robert Doherty, 2012-) un Sherlock Holmes outré répliquer à sa partenaire Joan Watson, que ce qu’elle associe à un « collage » n’en est pas un parce que ce qu’il fait ne relève pas d’une pratique artisanale[12]. On peut aussi écouter dans le quatrième épisode de la première saison de Luther (Neil Cross, 2011-) l’inspecteur en chef John Luther expliquer à son bras droit – le sergent Justin Ripley –, que sa « technique » d’investigation reposant sur le « découpage » et consistant à « prendre un bout de texte, de le couper et de le randomiser afin d’en faire un nouveau texte permettant de voir de nouveaux motifs », s’inspire de la façon dont le chanteur David Bowie – dont il est un admirateur – écrit ses chansons[13].

Au vu de ces premiers éléments de comparaison, on comprend donc que le mur d’images – terme choisi, d’une part, en référence au support sur lequel les données visuelles sont le plus souvent affichées et faisant écho, d’autre part, à ses qualités monumentales lorsque ces mêmes données sont déployées sur des supports tels que des panneaux –, n’est pas un outil dont se servent les policiers dans la vie réelle, mais constitue plutôt une projection imaginaire du travail d’investigation au cinéma qui s’appuie sur des modèles à l’oeuvre dans la création artistique. L’analyse qui suit tentera de s’interroger, avant tout, sur le rôle joué par le mur d’images dans la fiction et de démontrer qu’une de ses fonctions principales est de mettre en lumière, à la fois de façon littérale et figurée, le processus de réflexion en visualisant de façon concrète les mécanismes d’assemblage qui sous-tendent les opérations cognitives à l’oeuvre lorsqu’un sujet pense et raisonne, notamment lorsqu’il collecte et traite des données pour les agencer selon des principes associatifs.

Au-delà de cette mise en lumière du travail de la pensée, nous verrons ensuite que le mur d’images, outil fictionnel par excellence, a aussi pour fonction de servir d’écran sur lequel projeter le travail de la création cinématographique et télévisuelle. À l’image d’un story-board, avec lequel il partage certaines propriétés tabulaires, le dispositif peut être vu comme la modélisation synoptique de la fiction que se proposent de mettre en scène les réalisateurs et scénaristes. On analysera ainsi de quelle façon le dispositif fait écho aux outils tels que les panneaux utilisés par les scénaristes, réalisateurs et producteurs dans les salles d’écriture. Ces différents aspects – projection mentale, dimension métafilmique, mise en abyme de la projection filmique – bénéficieront d’une analyse circonstanciée faisant appel à un large éventail d’exemples dont certains mettent plus directement en scène le processus même de projection dans le sens de « mise en oeuvre de projet », d’« édification ». On tentera enfin de rappeler que le mur d’images s’inscrit dans une lignée de dispositifs d’images dont les usages dans le domaine élargi de l’art peuvent nous informer sur l’ambiguïté de sa fonction, dans la fiction, ainsi que sur les raisons de son absence, dans la réalité, des procédures d’investigation policière.

Le mur d’images constituant un accessoire de choix dans les fictions policières, la façon dont il est employé concrètement n’est pas forcément détaillée de façon explicite. De nombreux exemples montrent en effet qu’il sert uniquement de toile de fond ou d’accessoire permettant, à travers ses configurations tortueuses, de signaler au spectateur la complexité d’une affaire en cours. Il se présente comme l’équivalent d’un puzzle – une figure répandue dans la tradition littéraire du roman policier[14] – dont l’assemblage encore partiel des morceaux demeure un processus en cours. Si la façon dont le dispositif fonctionne n’est pas toujours explicitée, sa prégnance, en revanche, est toujours soulignée dans la mise en scène. Elle l’est notamment verbalement, lorsque les protagonistes se servent des éléments qui y sont affichés pour exposer les données saillantes de l’enquête en cours, présentant à leurs collègues, et par conséquent au spectateur, l’essentiel de ce qui est connu d’une affaire. Elle l’est presque toujours visuellement à travers la présence de lampes qui mettent littéralement en lumière la présence du dispositif, jetant un coup de projecteur sur le noeud d’un problème. Cette présence de lampes éclairant le dispositif peut être mise en scène de façon plus ou moins dramatique, comme par exemple dans le septième épisode de la première saison de la série True Detective (Nic Pizzolatto, 2014-), lorsque Rusty Cohle révèle à son ancien collègue Martin Hart l’éblouissante ampleur des crimes non résolus liés à une enquête qu’ils avaient menée ensemble dix ans auparavant, en allumant de puissants projecteurs de chantier pour éclairer les murs de son garage désormais recouverts de documents de toutes sortes (voir la figure 3).

Fig. 3

Image tirée de la télésérie True Detective, première saison, épisode 7 (Nic Pizzolatto , 2014).

De ces traits généraux qui, pour la plupart, se retrouvent dans l’ensemble des fictions que l’on a pu rencontrer jusqu’à ce stade de la recherche, se démarquent des motifs plus particuliers sur lesquels il va s’agir de se pencher plus avant. C’est le cas notamment du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008) et de son remake américain The Next Three Days (Paul Haggis, 2010), qui ne sont pas au sens strict des récits policiers, mais empruntent les codes du genre, notamment dans l’instruction d’une enquête menée par les protagonistes afin de résoudre un problème à l’équation impossible : celui de faire évader de prison leurs conjointes injustement accusées d’un meurtre qu’elles n’ont pas commis.

Le caractère exemplaire de ces fictions tient dans le rôle essentiel, si ce n’est central, joué par le mur d’images au sein de la narration et dans la façon dont il met en lumière le travail de réflexion propre à l’élaboration et à la projection – c’est-à-dire la mise en projet – du plan d’évasion. Cette problématique est d’ailleurs illustrée de manière très claire dans les affiches de The Next Three Days à travers une mise en scène efficace qui associe la projection – celle d’un projet d’évasion qui va se réaliser dans les trois prochains jours, comme l’annonce le titre anglais du remake – et le travail de réflexion qu’un tel projet présuppose, en faisant du cerveau du héros le point d’origine de la problématique. Dans l’une des affiches du film, l’accent est mis sur la représentation du portrait de l’acteur Russell Crowe vu de profil, sur lequel, ou au travers duquel, on peut voir, comme projeté par une perspective accélérée, l’acteur en miniature en train de courir avec sa femme vers une porte de sortie (voir la figure 4). La présence d’une ligne diagonale amplifie aussi bien l’idée de fuite – elle correspond en effet à la ligne de fuite de l’image en perspective – que celle de projection – les traits de lumière diagonaux venant en effet éclairer ce qui se trame dans la tête du protagoniste. Une autre version de l’affiche promotionnelle fait là encore du cerveau du personnage principal le théâtre même des opérations (voir la figure 5), mais cette fois-ci le mur d’images et sa mosaïque de documents visuels servant au projet d’évasion ne font qu’un avec le « cerveau » qui les a conçus en se confondant avec les contours du visage vu aux trois quarts du héros.

Fig. 4

Fig. 5

La centralité du mur d’images telle qu’annoncée par les affiches du remake ne se dément pas au visionnage des deux films, puisque le dispositif sert de fil conducteur à une majeure partie de l’intrigue. Il permet de rendre visible les démarches intérieures entreprises par le personnage principal, et constitue simultanément le support, la matrice et l’outil par lequel et au travers duquel il construit sa réflexion. À l’instar de toute narration basée sur le ressort de l’enquête, le processus de résolution se comprend comme un cheminement dont on peut suivre les progrès au fur et à mesure de la récolte des informations (entrevues avec un ex-prisonnier, prises de notes, recherches dans les bibliothèques et sur Internet), de leur affichage et de leur mise en corrélation sur le mur d’images. Les opérations mentales propres à la résolution du problème sont visualisées sur les murs sous la forme apparentée d’une gigantesque carte heuristique qui, comme on le détaillera plus loin, se révélera être aussi l’équivalent d’un story-board proleptique.

Fig. 6

Image tirée du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008).

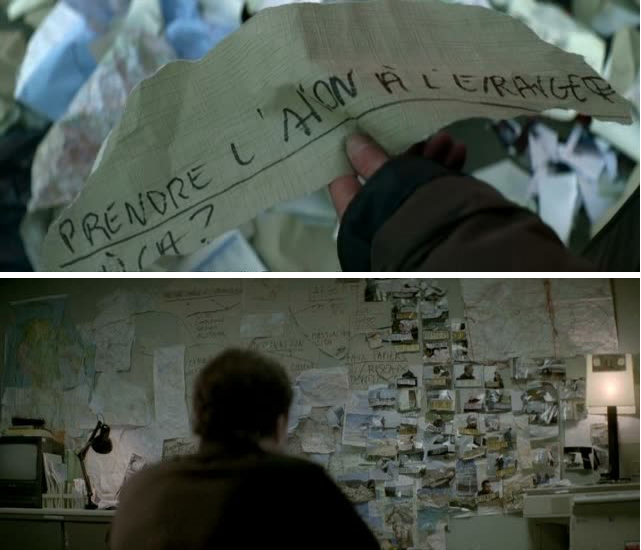

La spatialisation et la visualisation du travail mental suit en fait de façon augmentée et élargie les recettes du mind mapping popularisées il y a une vingtaine d’années par Tony Buzan.[15] Cependant, à la grande différence du système d’exploitation et de maximalisation des ressources intellectuelles préconisé par Buzan, les cartographies mentales telles qu’elles apparaissent dans ces fictions sont en quelque sorte projetées sous les yeux des spectateurs. Suivant les principes du mind mapping, le protagoniste de Pour elle débute son projet au centre de la surface d’inscription (voir la figure 6), en inscrivant en majuscule la question clé « Voyager comment ? », à laquelle répondront de façon rayonnante d’autres problèmes à résoudre[16] qui, eux-mêmes, au fil des questions posées et des réponses trouvées, vont être agrémentés de données, de plans et d’images s’accumulant et se chevauchant, pour finalement occuper l’ensemble de la surface disponible (voir la figure 7). À l’image des principes préconisés par Tony Buzan, les premières étapes de construction du mur d’images s’organisent de façon organique et radiante en imitant l’arborescence propre à la structure biologique des cellules cérébrales[17].

Fig. 7

Image tirée du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008).

Bien que le mur d’images ne fasse pas – techniquement parlant – l’objet d’une projection lumineuse, sa monumentalité et sa verticalité l’en rapprochent, tout en le distinguant du format réduit et horizontal de la feuille de papier sur laquelle les idées sont jetées lors d’un exercice de mind mapping standard. La soumission du projet d’évasion à une telle exposition est paradoxale et ne s’explique pas que selon un principe cinématographique, car, d’un point de vue logique, elle met en péril son indispensable confidentialité[18], la condition même de sa réussite requérant une discrétion totale. Fred Cavayé s’en joue d’ailleurs à plusieurs reprises lorsqu’il montre par exemple Oscar, le fils du « héros » Julien Auclert, dessiner sur le mur de sa chambre une réplique naïve du plan initié par son père (voir la figure 8), ou lorsque le frère du héros, inquiet du silence dans lequel s’est muré Julien, est en passe de découvrir le mur d’images lors d’une visite surprise, ou encore lorsque, dans la phase de poursuite qui est engagée par la police contre la famille de fugitifs, les enquêteurs mettent la main sur les poubelles dans lesquelles Auclert a précipitamment enfoui les traces de son plan et en reconstruisent l’itinéraire. Les fragments de documents récupérés sont comme des morceaux de scénario ou de pellicule qu’il s’agit de remettre bout à bout pour en reconstituer la narration projetée (voir les figures 9 et 10), et ce, si possible, de façon non aléatoire, comme le préconise l’inspecteur en chef Luther mentionné plus haut [19].

Fig. 8

Image tirée du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008).

Fig. 9-10

Images tirées du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008).

L’intimité des murs domestiques et le confinement propre à la résolution du problème de l’évasion auquel se soumet volontairement le héros ne se justifient pas seulement par rapport à la cohérence narrative en construisant un contrepoint analogique à l’univers carcéral duquel le héros veut soustraire sa femme; il permet aussi à travers le motif de la chambre d’activer un autre trope relatif à la figuration de l’intellect[20]. À la prison physique dans laquelle le héros est contraint s’oppose ou répond la prison mentale du problème à résoudre. Le mur physique sur lequel le projet d’évasion est planifié n’est pas seulement l’équivalent d’une grande feuille de papier sur laquelle les principes du mind mapping sont appliqués, il est aussi une surface de projection imaginaire sur laquelle les promesses d’un ailleurs et d’un futur sont esquissées. Il devient une surface virtuelle – une vue d’esprit – dont la monotone réalité physique finit par s’effacer littéralement derrière l’accumulation des documents utiles à la résolution du problème.

Fig. 11

He Curls Himself Up in His Chair (Sidney Paget, 1891). Illustration des aventures de Sherlock Holmes parue dans Sir Arthur Conan Doyle, « The Red-Headed League », The Strand Magazine : An Illustrated Monthly, vol. 2, août 1891, p. 197.

En renforçant les dichotomies propres à l’intrigue – notamment entre intérieur et extérieur, et entre confinement et évasion –, l’intimité des quatre murs doit aussi être comprise dans le contexte spécifique des récits d’enquêtes. En effet, comme nous allons le démontrer par le truchement nécessaire d’une digression, le motif de la chambre constitue un élément essentiel du genre policier et se retrouve dans les canons du genre, notamment dans les aventures de Sherlock Holmes. Le motif, qui ponctue tel un leitmotiv l’ensemble des illustrations réalisées par Sidney Paget, tend en effet à souligner la « structure d’intériorité » propre aux aventures (voir la figure 11[21]), tout en établissant le cliché du « détective en fauteuil »[22]. L’intérêt porté à l’intérieur domestique (en général l’appartement de Sherlock Holmes) a pour fonction de signaler que l’art de l’investigation est avant tout un processus de déduction se déroulant dans le cerveau du détective. Dans Une étude en rouge (1887), Conan Doyle utilise pour la première fois la métaphore de la chambre lorsque Sherlock Holmes explique au docteur Watson que le cerveau d’un homme « est comme un petit grenier vide dans lequel vous entreposez les meubles qu’il vous plaît[23] ». Si l’intérieur domestique peut être compris comme la métaphore du cerveau du détective, il constitue aussi la matrice de la narration policière, notamment dans le genre spécifique du crime en huis clos, dont le Mystère de la chambre jaune (1907) de Gaston Leroux constitue probablement l’un des sommets[24]. Comme le montre l’affiche de l’adaptation cinématographique du récit de Leroux, dont le schéma général se retrouve dans les affiches de The Next Three Days, le huis clos est le lieu du crime par excellence : c’est le lieu physique où il se déroule et le lieu mental où il se résout (voir la figure 12)[25].

Fig. 12

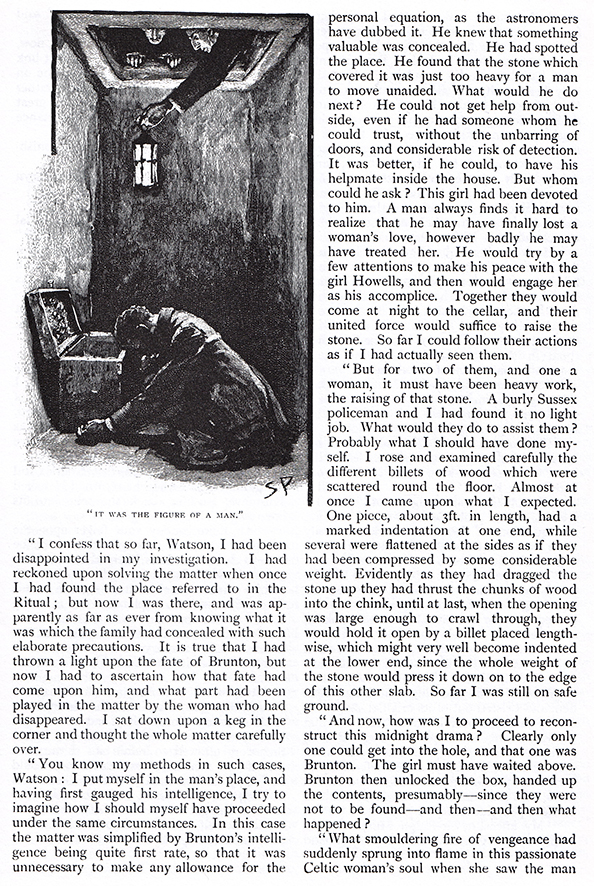

Aniconique, l’intérieur sherlockien résiste par contre à une projection littérale de la pensée, à la différence de la chambre de résolution de problème dans Pour elle ou The Next Three Days. Comme le rappelle Stefan Willer, le travail intellectuel se déroule dans des intervalles dont l’absence de marquage est plus ou moins importante. Watson, le narrateur à la première personne des aventures du détective, est d’ailleurs incapable de relater ce qui se passe dans la tête de Holmes[26]. Le cerveau du célèbre détective, à l’image de son intérieur, est en quelque sorte une boîte noire, une boîte à mystère dont le fond reste à sonder, à l’image des illustrations qui ponctuent le Rituel des Musgrave (voir les figures 13 à 16[27]). Le mur d’images reflète donc les développements technologiques qui ont pris place durant tout le 20e siècle. D’un modèle analogique, linguistique et littéraire, nous sommes passés à un système numérique, visuel et cinématique (pour ne pas dire multimédial). En bref, le cinéma et l’écran d’ordinateur ont remplacé le livre ou la page de journal.

Fig. 13

A Curious Collection (Sidney Paget, 1893). Illustration des aventures de Sherlock Holmes parue dans Sir Arthur Conan Doyle, « The Adventure of the Musgrave Ritual », The Strand Magazine : An Illustrated Monthly, vol. 5, mai 1893, p. 480.

Fig. 14

He Sprang to His Feet (Sidney Paget, 1893). Illustration des aventures de Sherlock Holmes parue dans Conan Doyle, 1893, p. 483.

Fig. 15

This Was the Place Indicated (Sidney Paget, 1893). Illustration des aventures de Sherlock Holmes parue dans Conan Doyle, 1893, p. 487.

Fig. 16

It Was the Figure of a Man (Sidney Paget, 1893). Illustration des aventures de Sherlock Holmes parue dans Conan Doyle, 1893, p. 488.

Si, comme on l’a vu, la carte heuristique et l’intérieur de la chambre servent respectivement d’instrument à la pensée et de métaphore de cette dernière, il est également nécessaire de prendre en compte un autre modèle dont le mur d’images se rapproche formellement et conceptuellement : celui du story-board. Pour ce faire, il est nécessaire de donner un autre exemple afin de comprendre l’impact que le cinéma et l’ordinateur ont eu tout récemment sur la façon de visualiser la quête intellectuelle propre au récit policier. Dans le premier volet de la trilogie romanesque Millenium (2005) de Stieg Larsson[28], l’auteur transpose l’énigme de la chambre close à l’échelle d’une île en plaçant le journaliste-détective Mikael Blomkvist dans un contexte résolument multimédial (voir la figure 17[29]). Ceci devient clair dans l’adaptation cinématographique lorsque Blomkvist, après avoir numérisé les archives photographiques du quotidien d’Hedestad couvrant les célébrations de la Journée des enfants et l’accident précédant la disparition d’Harriet Vanger en 1966, monte une série d’images pour les faire se succéder sur son écran d’ordinateur à la manière d’un film muet saccadé[30]. L’intrigue, avec la description et l’animation de photographies agrandies de la tête d’Harriet, la visualisation de la parade par l’entremise des images officielles et la découverte sur un cliché de la présence d’un photographe amateur qui procurera une nouvelle piste à Blomkvist, sans parler d’une série d’images nouvelles, reprend les « tropes et […] motifs » que Jean-Baptiste Thoret a repérés dans le cinéma des années 1970 et qu’il appelle la « configuration Zapruder[31] ».

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19-21

À cette configuration, Stieg Larsson en ajoute une autre – celle du Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni[32] –, que les adaptations cinématographiques de Niels Arden Oplev (Män som hatar kvinnor, 2009) et David Fincher (The Girl With the Dragon Tattoo, 2011) se sont empressées d’exploiter de manière exponentielle à travers le motif du mur d’images. Comme dans l’intrigue d’Antonioni (voir la figure 18), la découverte du regard hors champ de la protagoniste, dont l’attention a été détournée et qui semble avoir été bouleversée par quelque chose de terrifiant, suscite la curiosité de l’enquêteur (voir les figures 19-21). Le fait qu’elle ait pu repérer quelque chose d’inaccoutumé devient le coeur de l’investigation, poussant Blomkvist – à l’instar de Thomas, le photographe dans le film d’Antonioni – à procéder à un réexamen minutieux de l’image, à l’agrandir et à la réinterpréter de manière à reconstruire la séquence narrative la plus plausible des évènements (voir la figure 22[33]).

Fig. 22

Si le texte de Larsson semble s’inspirer des célèbres prémices du scénario d’Antonioni, Niels Arden Oplev et David Fincher font prendre de l’ampleur à la leçon de cinéma antonionienne (voir la figure 23). Le dispositif d’images qui couvre les murs de la cabane de Blomkvist dans les deux films ne trouve par exemple pas d’équivalent dans le roman de Stieg Larsson, si ce n’est le dessin d’un arbre généalogique que Blomkvist esquisse et assemble sur plusieurs feuilles de format A4 (voir la figure 24)[34]. Les deux cinéastes s’approprient le modèle cinématographique du story-board que Thomas élabore horizontalement sur les murs et les poutres de son studio-attique à partir des tirages et agrandissements qu’il a faits de la célèbre scène du parc dans Blow-Up pour l’amplifier (voir la figure 25). Les deux séquences qui mettent en scène tout le processus de développement de la pellicule photographique dans le laboratoire – sélection des clichés, bains chimiques, agrandissements au moyen d’un projecteur (voir la figure 26) et tirages sur papier –, puis l’affichage des tirages et la reconstruction narrative de la séquence sur les murs et poutres de l’attique sont, comme l’ont noté de nombreuses études, une mise en scène autoréflexive du dispositif cinématographique[35].

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

La mise en séquence des clichés, leur alignement horizontal, les va-et-vient de Thomas entre l’espace d’exposition et celui du développement des épreuves, les moments d’arrêt et de réflexion qui ponctuent la scène de reconstruction des évènements (voir la figure 27), puis les modifications du scénario (Thomas croit d’abord qu’il a empêché un meurtre, puis, dans un second temps, découvre la présence d’un cadavre) participent d’une mise en images du labeur mental. Si la métaphore de l’intérieur n’est pas très éloignée, du moins conceptuellement, du modèle sherlockien – le cerveau-attique de Sherlock Holmes trouve ainsi son équivalent dans le laboratoire-attique de Thomas –, elle s’en démarque visuellement de façon radicale. La version cinématographique qu’en donne Antonioni se déroule en effet en direct sous une forme performative, à la différence du modèle littéraire sherlockien où le processus mental de déduction se déroule hors champ pour être finalement développé et révélé – presque tout fait – sous forme de synthèse à la toute fin du récit dans un exposé explicatif adressé au Dr Watson.

Fig. 27

Cet aspect performatif de la réflexion mentale vue et mise en scène comme une construction filmique dans Blow-Up a eu, comme on peut le constater, un impact certain aussi bien sur le roman de Stieg Larsson que sur ses adaptations au cinéma. Cet impact, à l’instar de celui que l’on peut mesurer dans l’imaginaire collectif à l’égard du personnage de Sherlock Holmes[36], doit aussi être pris en compte dans le cadre d’une étude des murs d’images. À vrai dire, la mise en relation des images, leur montage en vue de reconstruire par hypothèses successives le fil des évènements – ce qui revient en d’autres termes à proposer une scénarisation du raisonnement –, comme elle est mise en oeuvre dans Blow-Up et les films qui s’en inspirent, répond à des mécanismes cognitifs essentiels au travail d’enquête. Dans son étude anthropologique sur la formation et la production de savoir vues à travers le prisme de l’investigation criminelle, Camilla Hald souligne que la narration constitue à la fois une « tactique » et une « technique » « essentielles à la pratique investigative[37] ». En effet, le recours à la mise en récit des indices que possèdent les enquêteurs, c’est-à-dire l’élaboration de scénarios probables et raisonnables qui sont potentiellement à l’origine d’un crime, sont souvent les seuls moyens de comprendre ce qui a pu se produire réellement[38]. Les indices, les traces trouvent ainsi une cohérence, une place et une signification à force d’être continuellement imaginés ou contextualisés, en d’autres termes « testés » dans des contextes chronologiques, narratifs et relationnels divers[39]. À la lumière de ces éléments, on comprend dès lors mieux pourquoi il est légitime d’associer le mur d’images à un story-board et en quoi la présence du dispositif dans les films Pour Elle et The Next Three Days fonctionne clairement là aussi comme une mise en abyme de la construction filmique.

Afin de mieux cerner cet aspect, il convient de se pencher à présent sur le caractère proleptique du dispositif et d’évaluer de quelle façon il sert à projeter de façon métaphorique la trame narrative ou le story-board des destins que se sont construits les protagonistes pour eux-mêmes et pour leurs proches[40]. Un détour par la série Prison Break (Paul Scheuring, 2005-2009), dont les prémices scénaristiques portant sur la conception de l’évasion d’une prison ont, selon toute vraisemblance, servi de modèle au film Pour elle de Fred Cavayé – et par conséquent au remake américain de Paul Haggis –, peut nous aider à comprendre dans quelle mesure le mur d’images doit être aussi vu comme le story-board sur lequel la série dans son ensemble, du moins pour la première saison, s’est projetée. Le dispositif est en quelque sorte une métaphore de la projection filmique, et ce, non pas uniquement sur le plan de l’esquisse d’un futur destin que l’on voit mis en oeuvre sur le mur et qui sera ensuite inscrit littéralement à même la chair du héros, mais aussi par le truchement de sa mise en images dans les différents épisodes de la série où divers flash-backs illuminent de façon littérale les indices tatoués sur le corps de Michael Scofield.

Un indice permettant de saisir la dimension métafilmique de la série, au-delà du seul mur d’images, peut être appréhendé à travers les évènements qui se déroulent lors du double épisode 6 et 7 de la première saison intitulé Riots, Drills and the Devil. Afin de « faire le mur », Scofield est amené à le détruire. Pour ce faire, le motif d’une tête diabolique est décalqué à partir de son tatouage sur une feuille transparente qui est ensuite projetée sur le mur au moyen d’un projecteur de chantier. L’idée est de faciliter la destruction du mur mathématiquement fragilisé par des trous percés à partir de coordonnées calculées selon la loi de Hooke et reportées à partir du calque agrandi par la projection.

Fig. 28

Willem Jacob’s Gravesande, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio ad philosophiam Newtoninam, Leyde, Vander Aa, 1721, vol. 2, p. 76, planche XIV.

Le motif projeté sur le mur, en l’occurrence la face du diable,[41] est, on l’aura compris, un emprunt à l’imaginaire de la lanterne magique – ancêtre de la projection filmique –, dont l’iconographie démoniaque, à l’exemple d’une planche des Éléments de physique, ou Introduction à la philosophie de Newton de Willem Jacob’s Gravesande (voir la figure 28[42]), n’a jamais cessé d’exacerber l’inquiétante magie du procédé de projection[43]. L’allusion à la lanterne magique prend toute sa dimension dans un contexte éminemment autoréfléxif, car elle renforce, à l’instar du mur d’images – qui est comme on l’a vu le story-board, autrement dit la maquette ou la matrice visuelle et narrative de la série –, la volonté de ses concepteurs d’inscrire l’ensemble de la série dans un métadiscours sur la création filmique, en faisant du protagoniste à la fois l’auteur, le scénariste de sa propre histoire, le metteur en scène et l’acteur de son oeuvre[44]. En quelque sorte, de projeteur, le héros est devenu aussi le projectionniste de son récit.

La spécificité de Prison Break et des fictions qui s’en inspirent en faisant du mur d’images un acteur important de l’intrigue réside dans la façon qu’elles ont de déconstruire les arcanes de leur propre construction matérielle et mentale. Dans ce contexte, la destruction du mur est plus que symbolique si l’on considère qu’à l’imagerie fondatrice de la lanterne magique s’associe celle, non moins percutante dans l’histoire du média, du premier effet spécial que les frères Lumière expérimentèrent dans la Démolition d’un mur en 1896[45]. Ce que nous montre Prison Break à travers son héros ingénieur-magicien dont l’imagination sans borne l’amène à déconstruire le récit de son emmurement volontaire, c’est la mise en abyme du caractère projeté et préconstruit de toute fiction.

Le mur d’images vient donc nous rappeler les origines de la projection imaginaire, à la fois cartographie mentale d’un scénario à écrire et story-board d’un film à projeter. Il met non seulement en lumière la pensée des protagonistes, mais éclaire aussi les arcanes de l’écriture et de la construction filmique. On ne devra donc pas s’étonner qu’un tel dispositif occupe une place privilégiée dans le cadre de séries télévisées, dont le mode de production complexe implique en effet l’élaboration d’une maquette – le pilote – dont la viabilité dépendra de la réception qui en sera faite. Les impératifs financiers étant particulièrement lourds, il devient dès lors essentiel pour les décideurs que les retombées projetées soient à la hauteur des investissements consentis. Le destin de la série dépend donc essentiellement de son pilote, dans lequel est esquissé l’ensemble des épisodes projetés.

Le dispositif révèle en effet de façon très concrète les coulisses mêmes de la construction des séries télévisuelles telles qu’elles se sont développées récemment. Brett Martin, l’un des premiers à s’être penchés sur ce qu’il appelle une « révolution créative » dans le domaine de la production de séries télévisées[46], rappelle que le lieu central de cette révolution est la salle d’écriture (la « writers’ room »), dans laquelle les écrivains se réunissent pour cogiter, discuter et élaborer dans ses moindres détails l’arc narratif d’une série. Pour ce faire, la présence sur les murs d’espaces réservés – généralement des tableaux blancs – sur lesquels il est possible de visualiser le scénario, coller des fiches sur lesquelles inscrire des bouts de dialogue, des thèmes ou des idées, ainsi que des documents visuels (photos, coupures de journaux, plans, chronologie d’évènements réels ou fictionnels) permet non seulement de donner un référent concret à l’univers qui est en train d’être construit dans leur tête[47], mais doit être vu comme « l’outil caractéristique » de la création télévisuelle actuelle[48].

Une telle mise à plat des recettes et procédés relatifs à la cuisine interne de l’industrie cinématique – qu’elle soit télévisuelle ou cinématographique – se mesure donc à plusieurs niveaux. On remarquera que la présence de murs d’images au sein de films ou de séries télévisuelles où la résolution d’un problème constitue le coeur de l’intrigue correspond peu ou prou aux dispositifs utilisés par les créateurs dans leur propre contexte de résolution de problème. On peut donc y voir une projection des conditions caractéristiques de la création fictionnelle, une projection qui, comme le relève à plusieurs reprises Brett Martin, se mesure également à l’aune des anecdotes personnelles que les scénaristes introduisent dans la trame des séries pour leur donner une dimension plus réaliste[49].

Le degré de perméabilité entre le dispositif d’écriture et celui utilisé dans la fiction se niche d’ailleurs dans des détails incongrus que les concepteurs ont volontairement laissés apparents sur le mur d’images. C’est le cas dans le seizième épisode de la première saison de Prison Break, où la présence de photographies montrant des statues du Bernin ne s’explique pas selon une logique intradiégétique, mais plutôt en fonction du contexte extradiégétique propre à la conception de la série. À l’inverse des autres documents assemblés sur le mur, dont la signification sera explicitée au détour d’un épisode à l’aide d’un flash-back, les reproductions du David (1623-1624) et du groupe représentant Énée, Anchise et Ascagne (1618-1619) de la galerie Borghèse à Rome ne bénéficient d’aucune mise en lumière a posteriori. Loin d’être purement gratuite, leur présence ne se justifie a priori qu’à travers leur pouvoir évocateur, en tant que figures héroïques dont l’exemplarité a permis aux scénaristes de construire par analogie la dimension fictive – presque biblique, presque mythique – du personnage de Michael Scofield. Autrement dit, ce que nous montrent ces statues sur le mur d’images, ce ne sont pas les éléments du scénario que Scofield est en train d’échafauder pour lui-même, mais les traces du récit d’élaboration de son personnage en tant qu’épigone de figures biblique et mythique, selon le filtre analogique imaginé par les créateurs de la série : à l’image de David, Scofield devra mener un combat disproportionné; à l’image d’Énée, il s’enfuira en portant à bout de bras son aîné.

Si l’apparition du mur d’images dans les films et les séries télévisées semble coïncider avec l’avènement d’une nouvelle façon d’écrire et de produire la fiction à la télévision et au cinéma[50], elle reflète également les changements profonds qui ont affecté l’écran traditionnel dans les deux dernières décennies du 20e siècle[51]. En ce sens, le mur d’images est bien un équivalent analogique du nouvel écran numérique, qui, selon la description qu’en donne Francesco Casetti, est aussi bien un moniteur servant à inspecter, à analyser et à garder sous contrôle[52] qu’un panneau d’affichage, un espace de réalité augmentée dédié au flux d’information[53], à l’instar des murs des réseaux sociaux dont la structure est basée sur un assemblage de données diverses liées de manière étroite selon des critères de sélection et d’association très personnels[54]. Cette correspondance formelle entre l’ordinateur et le panneau d’affichage dont l’un serait tout autant la copie que la matrice de l’autre se retrouve d’ailleurs dans les fictions où l’un n’existe presque jamais sans l’autre (voir les figures 29 et 30).

Fig. 29

Image tirée du film Pour elle (Fred Cavayé, 2008).

Fig. 30

De ce premier constat s’ensuit un second. Si la présence du mur d’images dans la fiction policière au sens large – c’est-à-dire la résolution de problème – peut s’expliquer, comme on l’a vu, par un phénomène de projection des techniques et outils de production à l’oeuvre dans la création télévisuelle et cinématographique actuelle, elle ne saurait se réduire au mobilier – whiteboards, ordinateurs – ni à l’espace et au temps de la salle d’écriture. Avant qu’il ne devienne un « truc » de l’industrie cinématographique et télévisuelle, le mur d’images est avant tout un formidable support de création dont l’usage dépasse les frontières d’un seul média. La légitimité d’associer le dispositif d’enquête à des collages, à des planches d’atlas, à des cartes heuristiques ou à des story-boards repose sur le fait que le travail d’enquête, comme le rappelle Camilla Hald en s’inspirant des concepts introduits par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux (1980)[55], est autant un « texte composite » qu’un « assemblage en lui-même et de lui-même[56] ».

À la suite de ce second constat, il en reste un dernier à établir. Les propriétés ludiques et ouvertes du mur d’images, permettant une mise en relation infinie de combinaisons en fonction des agencements et réagencements de ses parties constituantes, expliquent non seulement son succès dans les milieux créatifs, mais aussi sa relative inadéquation face aux procédures réelles d’investigation policière, où il importe non pas d’étendre les combinaisons du possible, mais de les ordonner et de les restreindre si l’on veut avoir une chance de boucler un dossier ou de clore une affaire[57]. Comme le relève Georges Didi-Huberman, en parlant de l’atlas Mnemosyne et de la façon dont Aby Warburg ne cessait de réélaborer ses panneaux d’images au fur et à mesure que s’imposaient de nouvelles connaissances ou de nouvelles idées, la « fécondité heuristique » des configurations d’images est aussi porteuse de déraison[58]. On comprendra donc qu’un système de connaissance où l’imagination le dispute à la raison ne peut que difficilement seoir au domaine policier, où discernement et ordre doivent l’emporter sur l’extrapolation et le désordre.

On remarquera enfin qu’il y a quelque chose d’oraculaire dans les mises en récit de héros qui, comme dans Prison Break, Pour elle et The Next Three Days, ont su prédire leur destin en le pré-voyant sur leur mur d’images. L’extension du corpus du mur d’images aux récits policiers montre d’ailleurs que cette dimension oraculaire est exploitée à de nombreuses reprises par les scénaristes, en faisant de l’enquêteur l’équivalent d’un devin – une association qui n’est pas nouvelle si l’on relit le texte déterminant de Carlo Ginzburg sur le paradigme indiciaire[59]. Il n’y a dès lors qu’un pas, que les scénaristes de Homeland (Alex Gansa et Howard Gordon, 2011-2015) franchissent par l’entremise du caractère bipolaire de Carrie Mathison, pour réactiver la distance ténue qui existe entre mantique et manie – l’art du devin et le délire du fou[60] – en faisant de l’analyste de la CIA celle qui voit ce que les autres ne voient pas[61], une paranoïaque hystérique[62], le mur d’images sur lequel se matérialisent ses visions devenant ainsi l’équivalent contemporain des tables divinatoires ancestrales[63]. On comprend dès lors que, chargé de telles connotations, le mur d’images ne puisse être considéré que comme un « truc » de fou ou, selon les termes employés par Joan Watson dans le treizième épisode de la première saison d’Elementary, comme un « mur de fou », n’ayant désormais rien à faire dans un vrai commissariat.

Appendices

Note biographique

Professeur associé en histoire de l’art occidental à la National Taiwan Normal University à Taipei, Valentin Nussbaum a étudié l’histoire de l’art, la linguistique et la musicologie à l’Université de Fribourg en Suisse. Il a publié différents articles sur le portait et les questions d’identité dans la peinture et au cinéma. Ses contributions les plus récentes portent sur la représentation de l’artiste en malfaiteur, ou la figure du vol et de l’appropriation dans l’art. Il prépare actuellement un livre sur l’imaginaire de la forensique au cinéma, avec notamment un chapitre sur les murs d’images.

Notes

-

[1]

Voir les commentaires de Stéphane Drouet dans le documentaire La genèse du projet Cherif (France Télévisions, 2015) accessible en ligne à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?v=Z0qbhzDwyNc (consulté le 27 juillet 2015).

-

[2]

On peut également citer la série britannique A Touch of Cloth (2012-2014) créée par Charlie Brooker et Daniel Maier, dans laquelle l’emploi dévoyé du panneau d’investigation est tourné jusqu’à l’absurde. Je remercie Brian Hoyle de m’avoir dirigé vers cet exemple.

-

[3]

Comme ce type de dispositifs n’existe pas dans la pratique réelle d’investigation policière, l’existence d’un terme consacré semble dès lors n’être qu’une chimère. Les dispositifs d’investigation que l’on voit dans la fiction n’ont pas d’autre nom que le terme « board » en anglais. Voir Tim Dees, « What is the Name of the Evidence Board Used by Detectives? », dans sa réponse à une question posée sur le site Quora, datée du 15 janvier 2012, www.quora.com/What-is-the-name-of-the-evidence-board-used-by-Detectives (consulté le 27 juillet 2015). Je remercie Keir Elder de m’avoir permis de lever le doute sur le caractère fictif du dispositif en m’éclairant sur ses propres expériences au sein de la police du Tayside (districts d’Angus, Dundee, Perth et Kinross) en Écosse, confirmant l’absence d’un tel dispositif dans les locaux où il a travaillé. La réponse de Tim Dees à une question posée par un internaute sur le site Quora, datée du 13 juin 2014, corrobore également l’absence d’un tel dispositif dans les forces de police américaines (voir : http://www.quora.com/Do-detectives-really-pin-a-bunch-of-pictures-on-a-board-when-investigating-a-crime.)

-

[4]

Voir Laura Busche, « Up On The Wall: How Working Walls Unlock Creative Insight », Smashing Magazine, 2 janvier 2014, www.smashingmagazine.com/2014/01/how-working-walls-unlock-creative-insight/ (consulté le 9 septembre 2014). Sous le terme générique de « working walls », l’auteure mentionne d’autres occurrences comme « research wall », « design wall », « ideation wall », « research board », « inspiration board », etc.

-

[5]

Felix Thürlemann, Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des „hyperimage“, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2013, en particulier p. 7-8.

-

[6]

Thürlemann, 2013, p. 133-145, en particulier p. 145. Sur l’ensemble du processus de création autour de la guitare en carton, voir Anne Umland, « The Process of Imagining a Guitar », dans Picasso Guitars 1912-1914, New York, The Museum of Modern Art, 2011, p. 17-39.

-

[7]

Jean-Christophe Royoux, « Le cerveau-machine : les dispositifs d’images et le paradigme de l’ordinateur », dans Olivier Lugon (dir.), Expositions et médias. Photographie, cinéma, télévision, Lausanne, L’Âge d’homme, 2012, p. 328.

-

[8]

Royoux, 2012, p. 341. Voir aussi Beatriz Colomina, « Enclosed by Images: The Eameses’ Multimedia Architecture », dans Tanya Leighton (dir.), Art and the Moving Image: A Critical Reader, Londres / New York, Tate Publishing / Afterall, 2008, p. 75-91.

-

[9]

Voir Jennifer Bass et Pat Kirkham, Saul Bass. A Life in Film & Design, Londres, Laurence King Publishing, 2011, p. 285, 291.

-

[10]

Sur cette question, voir Julian Myers, « Living in the Long Front », Tate Papers, no 16, 1er octobre 2011, www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/living-long-front (consulté le 20 janvier 2015). Voir aussi l’entrevue avec Toni del Rienzo (17 mars 1982) à propos de la section 12 de l’exposition This Is Tomorrow (1956) reprise dans le texte de Graham Whitham, « Chronology », dans David Robbins (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, Cambridge, The MIT Press, 1990, p. 12-48, en particulier, p. 37 : « [We were] making a principle out of something which was not at all that new. Artists had always done it but we believed it was a technique. » Sur l’accueil des nouveaux modèles d’information et de la cybernétique au sein de l’Independent Group, voir Beatriz Colomina, « Friends of the Future: A Conversation with Peter Smithson », October, no 94, 2000, p. 17-34.

-

[11]

Anna Oppermann dans une entrevue avec Margarethe Jochimsen publiée sous le titre « Komplexität muss ja irgendwo in dieser Welt noch einen Stellenwert haben: Anna Oppermann im Gespräch mit Margarethe Jochimsen », dans Herbert Hossmann et Anna Oppermann (dir.), Anna Opermann : Ensembles 1968-1984, Hambourg, Lebeer Hossmann, 1984, p. 23-24). Propos cité par Elke Bippus, « Forschen in der Kunst. Anna Oppermanns Modell der Welterschliessung », dans Ute Vorkoeper (dir.), Anna Oppermann. Ensembles 1968-1992, Ostfildern, Hatje Cantz, 2007, p. 56 : « Erkenntnissevorgänge sichtbar [zu] machen, [zu] dokumentieren, [zu] erleichtern. Jedes Ensemble imscreibt (bescriebt) ein Thema, kreist ein (untersucht) einen Konflikt, ein Problem und ist gleichzeitig Erinnerungshilfe bei weiterführenden Reflexionen […]. » Ma traduction.

-

[12]

« It’s not a collage. I don’t do craft. »

-

[13]

« DCI Luther : “Decoupage, a cut-up technique. Take a bit of text, cut it up, randomize it, make a new text. See new patterns.” DS Ripley : “Where’d you learn it ?” DCI Luther : “David Bowie. It’s how he wrote his lyrics.” DS Ripley : “You a fan ?” DCI Luther : “Don’t I look like a fan ?” », ma traduction.

-

[14]

Jacques Dubois, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992, p. 62.

-

[15]

Voir le site web de Tony Buzan : http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/.

-

[16]

Tony Buzan et James Harrison, Une tête bien faite. Exploitez pleinement vos ressources intellectuelles, trad. Brigitte Vadé, Paris, Eyrolles, 2011, p. 114.

-

[17]

Tony Buzan et Barry Buzan, The Mind Map Book: Unlock Your Creativity, Boost Your Memory, Change Your Life, New York, Pearson BBC Active, 2010, p. 23-32.

-

[18]

Le même problème se pose dans le cadre des fictions policières où l’on voit le panneau d’investigation placé au centre du commissariat. Une telle visibilité des travaux d’avancement de l’enquête va à l’encontre du bon sens, puisqu’elle peut compromettre sa bonne résolution en laissant au vu et au su de tous des indices cruciaux. Je remercie Keir Elder de m’avoir éclairé sur ses propres expériences au sein de la police écossaise du Tayside.

-

[19]

La reconstruction du plan d’évasion à partir de fragments récupérés s’inspire à n’en pas douter de la série Prison Break. Dans la seconde saison de la série, l’inspecteur Alexander Mahone, ayant découvert la signification cachée du tatouage de Scofield, s’ingénie à décrypter le plan de route du fugitif qui figure dans les méandres des motifs dessinés sur sa peau en soumettant les photographies qu’il a du tatouage à une analyse sur son panneau d’investigation. La reconstruction à partir d’une matrice qui serait autant la pellicule cinématographique que la carte imprimée ou la mémoire d’un ordinateur est utilisée de façon très efficace dans le contexte de cette série télévisée, notamment à travers le tatouage de Michael Scofield.

-

[20]

René Descartes a été l’un des premiers à associer l’intellect à une chambre intérieure qu’il compare à une camera obscura. Voir Suren Lalvani, « Photography, Epistemology and the Body », Cultural Studies, vol. 7, n°3, 1993, p. 439-463, en particulier p. 441-442.

-

[21]

Sir Arthur Conan Doyle, « The Red-Headed League », dans The Strand Magazine. An Illustrated Monthly. Vol. 2, août 1891, p. 190-204. Illustration de Sidney Paget, p. 197.

-

[22]

Kenneth S. Calhoon, « The Detective and the Witch: Local Knowledge and the Aesthetic Pre-History of Detection », Comparative Literature, vol. 47, no 4, 1995, p. 307-329, en particulier p. 309.

-

[23]

Sir Arthur Conan Doyle, « Une étude en rouge », dans Les aventures de Sherlock Holmes, trad. Eric Wittersheim, Paris, Omnibus, 2005, vol. 1, p. 19. Le texte original, A Study in Scarlett, fut publié pour la première fois dans le Beeton’s Christmas Annual en novembre 1887. Pour le texte original en anglais, je me réfère à l’édition Omnibus bilingue susmentionnée, p. 18 : « I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. ». La comparaison du cerveau à une chambre a une longue histoire, notamment dans le cadre de l’art de la mémoire. Voir Frances A. Yates, The Art of Memory, Chicago, University of Chicago Press, 1966.

-

[24]

Stéphane Lojkine, « Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux », dans Catherine Dousteyssier-Khoze et Floriane Place-Verghnes (dir.), Poétiques de la parodie et du pastiche de 1850 à nos jours, Berne, Peter Lang, p. 175-187, en particulier p. 184.

-

[25]

Sur la question du huis clos comme figure privilégiée du récit d’enquête, voir le septième chapitre, « The Science of the Eye and the Birth of Modern French Fiction », dans Andrea Goulet, Sealed Chambers and Open Eyes: Leroux’s Mystère de la chambre jaune, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2006, p. 137-152.

-

[26]

Stefan Willer, « Observing, Guessing, Drifting: Para-Noetic Methods in Detective Fiction », Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée, vol. 41, no 1, 2014, p. 75.

-

[27]

Sir Arthur Conan Doyle, « The Adventure of the Musgrave Ritual » dans The Strand Magazine. An Illustrated Monthly. Vol. 5, mai 1893, p. 479-489. Illustrations de Sidney Paget, p. 480, 483, 487 et 488. Sur la boîte comme « emblème de la métanarrativité », voir Dominique Meyer-Bolzinger, La méthode Sherlock Holmes. De la critique à la clinique, Paris, Campagne Première, 2012, p. 171-172. Équivalent visuel du principe textuel de mise en abyme, le motif de la boîte dans la boîte qui inaugure le récit se retrouve répété à quatre reprises sous la forme d’un intérieur s’ouvrant sur un autre intérieur. Il fait ainsi écho au texte dans le texte. Sur le caractère métatextuel des aventures de Sherlock Holmes, voir Christophe Gelly, Le chien des Baskerville : poétique du roman policier chez Conan Doyle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2005.

-

[28]

Män som hatar kvinnor, Stockholm, Norstedt, 2005.

-

[29]

Barbara Fister, « The Millenium Trilogy and the American Thriller Narrative: Investigating Protagonists of Men Who Write Women », dans Berit Åström, Katarina Gregersdotter et Tanya Horeck (dir.), Rape in Stieg Larsson’s Trilogy and Beyond. Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 34-50, en particulier, p. 38; Maria de Lurdes Sampaio, « Millennium Trilogy: Eye for Eye and the Utopia of Order in Modern Waste Lands », Cross-cultural Communication, vol. 7, no 2, 2011, p. 73-81, en particulier p. 74.

-

[30]

Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo, trad. Reg Keeland, Londres, MacLehose Press, 2008, p. 285 : « Blomkvist edited a series of pictures in which he cropped the top half of Harriet and processed them to achieve the best contrast. He put the pictures in a separate folder, opened the Graphic Converter programme, and started the slide show function. The effect was a jerky silent film in which each image was shown for two seconds. »

-

[31]

Jean-Baptiste Thoret, 24 secondes : l’Amérique éclaboussée, Pertuis, Rouge Profond, 2003, p. 162.

-

[32]

Sampaio, 2011, p. 74. L’auteure nomme erronément le film « Close-Up », mais il s’agit bien évidemment de Blow-Up. Notons que la disparition mystérieuse d’Harriet Vanger se déroule en 1966, date de la sortie du film d’Antonioni.

-

[33]

Nathan Réra, Les chambres noires de David Fincher, Pertuis, Rouge Profond, 2014, p. 80-81.

-

[34]

Larsson, 2008, p. 161-163 : « Blomkvist had drawn up a family tree on several sheets of A4 paper taped together. He underlined the names of all those on Hedeby Island for the family meeting in 1966 and thus, at least theoretically, who could have had something to do with Harriet Vanger’s disappearance. […] As Blomkvist wrote down all the names, the list had grown to forty people. » Notons que Larsson insère dans son texte cet arbre généalogique sous la forme d’un tableau divisé en colonnes et en rangées.

-

[35]

Voir entre autres Frank P. Tomasulo, « “You’re Tellin’ Me You Didn’t See”: Hitchcock’s Rear Window and Antonioni’s Blow-Up », dans David Boyd et R. Barton Palmer (dir.), After Hitchcock: Influence, Imitation, and Intertextuality, Austin, University of Texas Press, 2006, p. 145-172. Voir aussi Matilde Nardelli, « Blow-Up and the Plurality of Photography », dans Laura Rascaroli et John David Rhodes (dir.), Antonioni. Centenary Essays, Londres et Basingstoke, British Film Institute et Palgrave Macmillan, 2011, p. 185-205, en particulier p. 199.

-

[36]

Voir à ce propos le catalogue d’exposition du London Museum qui tente de faire le point sur l’attraction toujours actuelle du héros créé par Sir Arthur Conan Doyle : Alex Werner (dir.), Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die, Londres, Ebury Press, 2014.

-

[37]

Camilla Hald, Web Without a Weaver – On the Becoming of Knowledge. A Study of Criminal Investigation in the Danish Police, Boca Raton, Dissertation.com, 2011, p. 73 : « […] narrative thinking and reasoning is to be viewed as an essential “tactic” or “technique” of investigative practice […] as part of the technè of investigative action; i. e. a form of “technology” for production of evidence ».

-

[38]

Ibid., p. 78.

-

[39]

Ibid., p. 84 : « The “clues” and “traces” which are reasoned out of the examined space and of the crime only gain position by being continuously and imaginatively contextualised – i. e. tested in different narrative chronologies, scenarios and relations. »

-

[40]

Marie-Dominique Billequey, « Le paradoxe du corps dans Prison Break de Paul Scheuring », Composite, vol. 16, no 1, 2013, p. 23-43, en particulier p. 35. L’auteure ne fait pas mention du mur d’images, mais se concentre sur le tatouage de Michael Scofield, qui est en fait une synthèse des données assemblées préalablement sur le mur.

-

[41]

Une capture d’écran de cette scène peut être visualisée sur Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Riots,_Drills_and_the_Devil#/media/File:Riots,_Drills_and_the_Devil_PB_S1E06.jpg

-

[42]

Willem Jacob’s Gravesande, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio ad philosophiam Newtonianam, Leyde : Vander Aa, 1721, Vol. 2, p. 76, planche XIV.

-

[43]

Sur les connotations maléfiques de l’image projetée, voir Tom Gunning, « Flickers: On Cinema’s Power for Evil », dans Murray Pomerance (dir.), Bad: Infamy, Darkness, Evil, and Slime on Screen, Albany, State University of New York Press, 2004, p. 21-37.

-

[44]

Billequey, 2013, p. 38.

-

[45]

Dan North, « Magic and Illusion in Early Cinema », Studies in French Cinema, vol. 1, no 2, 2001, p. 70-79, en particulier p. 77.

-

[46]

Brett Martin, Difficult Men. Behind the Scenes of A Creative Revolution. From The Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking Bad, Londres, Faber and Faber, 2013.

-

[47]

Ibid., p. 60 : « […] a good pilot must engage what’s known in network jargon as “universe building“ ».

-

[48]

Ibid., p. 71 : « If there’s a signature tool of the Third Golden Age, the whiteboard is it. » À propos de la série Treme de David Simon et Eric Overmyer (2010-2013), Brett Martin mentionne que les murs sont couverts de photos, de coupures de journaux et d’une chronologie densément détaillée de tout ce qui s’est produit durant les années suivant la tempête qui avait dévasté La Nouvelle-Orléans, voir ibid., p. 142-143. Pour Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013), ce sont des panneaux de liège sur lesquels sont punaisés des fiches cartonnées représentant les épisodes des différentes saisons, des plans des endroits où se déroule l’intrigue, des schémas avec des photos du décor où évoluent les protagonistes, voir ibid., p. 271-272, 277. Jim Rash, dans la première saison de l’émission The Writer’s Room (Relativity Television) diffusée en 2013 sur la chaîne américaine SundanceTV, accueille ses invités devant un mur de briques tapissé des panneaux qui ont supposément servi à l’élaboration de leurs séries télévisées.

-

[49]

Ibid., p. 73.

-

[50]

Un des premiers exemples à ma connaissance apparaît en 1995 dans le film Twelve Monkeys de Terry Gilliam. Notons que Tony Buzan commence à publier ses premiers ouvrages sur les cartographies mentales au début de cette même décennie.

-

[51]

Francesco Casetti, « What Is A Screen Nowadays? », dans Chris Berry, Janet Harbord et Rachel Moore (dir.), Public Space, Media Space, Londres, Palgrave Macmillan, 2013, p. 16-40, en particulier p. 22.

-

[52]

Ibid., p. 23 : « The first term is undoubtedly “monitor”: the screen increasingly serves to inspect the world around us, to analyze and verify it – in essence, to keep it under control. »

-

[53]

Ibid., p. 25.

-

[54]

Ibid., p. 27 : « […] these social networks are typified by a kind of self-presentation that is based on an arrangement of material, often borrowed from others, and linked closely to contingency – or simply guided by obsession ».

-

[55]

Hald, 2011, p. 20-33.

-

[56]

Ibid., p. 24.

-

[57]

Ibid., p. 155. L’auteure souligne le rôle central joué par le dossier dans l’investigation d’un crime, comme étant à la fois un outil et une façon de travailler en soi, et obéissant à un ordonnancement très contraint : « The file is more than a “tool” – but rather “a whole way of working”; a network of communications connected across time and space, in one single place: the case file. »

-

[58]

Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet. L’oeil de l’histoire, vol. 3, Paris, Minuit, 2011, p. 21.

-

[59]

Carlo Ginzburg, dans ses écrits de référence sur le paradigme indiciaire, a relevé les analogies entre l’art de la divination et celui de l’investigation. Voir Carlo Ginzburg, « Clues: Roots of an Evidential Paradigm », dans Clues, Myths, and the Historical Method, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, p. 96-125.

-

[60]

Georges Didi-Huberman rappelle ce lien introduit, par exemple, par Platon dans Phèdre. Didi-Huberman, 2011, p. 38.

-

[61]

Voir les propos de Meredith Stiehm, responsable de l’écriture et de la conception du mur d’images dans l’épisode 11 de la première saison, dans Matt Hurwitz, Homeland Revealed, San Francisco, Chronicle Books, 2014, p. 75 : « I was trying to figure out a way that she was seeing some big thing that we couldn’t see. There is a sort of logic or sense to it, even though it’s grandiose. Her little details seem crazy, but after she has charted out everything physically that was in her mind, then we can actually see why it makes sense to her. »

-

[62]

Sur l’hystérie de Carrie Mathison, voir Joëlle Rouleau, « Keep It Right – Homeland: The Female Body, Disability, and Nation », Review of Disability Studies, vol. 10, no 1-2, 2014, p. 17-26. Frénésie et hystérie sont des traits qui apparaissent souvent dans les romans policiers. Voir Dubois, 1992, p. 79. L’irrationalité du détective ou le fait d’avoir un cerveau malade constitue également un cliché. Voir Willer, 2014, p. 80.

-

[63]

Georges Didi-Huberman établit un lien entre l’atlas Mnemosyne et les tables divinatoires en tant que « champs opératoires » qu’il définit comme « un lieu déterminé […] capable de se faire rencontrer des ordres de réalités hétérogènes, puis de construire cette rencontre même en lieu de surdétermination ». Didi-Huberman, 2011, p. 52. On remarquera que de nombreux exemples associent folie et prédiction lorsqu’il est question du mur d’images. C’est le cas par exemple dans Twelve Monkeys, où la psychiatre Kathryn Reilly mène une recherche iconographique sur les liens entre folie et visions apocalyptiques, ou dans A Beautiful Mind (Ron Howard, 2001).

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9-10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19-21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30