Abstracts

Résumé

L’Ivoirien Frédéric Bruly Bouabré compte parmi les artistes les mieux intégrés à la sphère de l’art africain contemporain. Son oeuvre plastique est fondée sur la production de « cartes » de petit format, caractérisées par un double usage du texte et du dessin. La vocation encyclopédique conférée à cette oeuvre, rétrospectivement placée sous le signe de la « connaissance du monde », se voit cependant contredite par sa dispersion et l’hostilité de son support à toute forme de mise en volume. Nous proposons à ce titre de lire l’encyclopédie « sauvage » brulyenne non comme un assemblage naïf, rattachable au primitivisme, mais comme le foyer d’une encyclopédie mondialisée, manuelle et postmoderne, fondée sur la simultanéité et la circulation.

Abstract

Ivorian artist Frédéric Bruly Bouabré is one of Africa’s most celebrated contemporary visual artists. His work, displayed in many modern art galleries, consists of hundreds of small “cards” which combine drawing and writing. Most of these “cards” are part of larger cycle whose retrospectively conferred title “Knowledge of the World” underlines the encyclopaedic nature of his project. This acknowledgement seems, however, to be at odds with the scattered exhibition of the artist’s work. With that idea in mind, we suggest reading Bruly’s “unbound” encyclopaedia not as a naive collection tied to primitivism, but as the centre of a tactile globalised and postmodern encyclopaedia grounded in simultaneity and circulation.

Article body

Le globe et la ligne rouge : introduction à la « Connaissance du Monde »

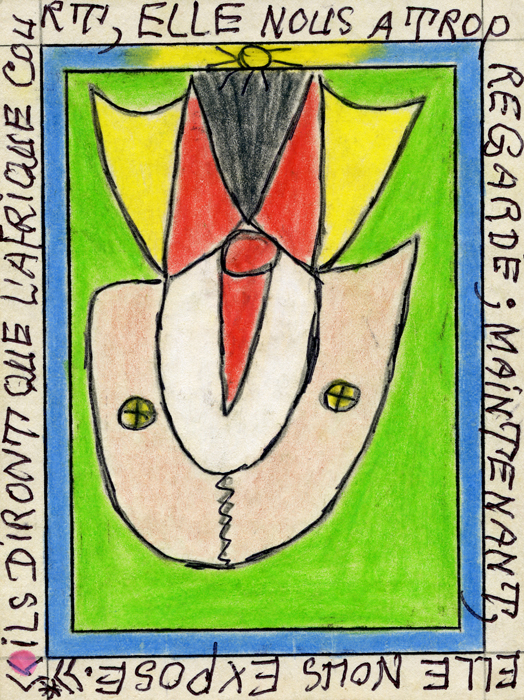

« Un navire (français?) baptisé la « Globe » pendant quatre mois – décembre janvier février mars – sans arrêt a parcouru la ligne rouge. » Le dessin[1] dont l’artiste ivoirien Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014) accompagne cette légende se lit comme une carte approximative rehaussée d’un itinéraire tracé au crayon rouge. S’agit-il d’une route commerciale, d’un parcours sportif ou d’une exploration scientifique? Rien n’éclaire la destination de ce trait qui, bien plus que l’horizon linéaire de la découverte ou de la conquête, reproduit le schéma de la boucle, de l’ellipse, ou de la goutte d’eau perdue dans la mer. C’est en partant de ce trait – fil rouge tracé entre le découpage des côtes – que nous aimerions débuter l’examen d’une oeuvre placée, par l’histoire même de sa réception dans le champ de l’art contemporain, à la croisée des chemins.

Arrêtons-nous dès lors un instant sur ce dessin, dont le protocole pourra tenir lieu, à quelques variations près, de modèle pour la compréhension de l’ensemble des oeuvres de l’artiste, toutes conçues selon le même dispositif[2]. La reproduction de la carte, dessinée aux crayons de couleur, occupe le centre d’un support de petite dimension, formé d’un rectangle de 15 cm de longueur et de 10 cm de largeur. Un « cadre » colorié au crayon jaune dissocie la carte d’une marge, réservée au texte. Le centre de l’oeuvre est donc occupé par le dessin, où un tracé en forme de ligne rouge entoure le continent austral, suivant avec une précision relative le dessin des latitudes concentriques. Deux voies s’ouvrent ensuite pour former un goulot : l’une longe les côtes africaines, l’autre s’insère dans le cap Horn et remonte le long de l’Amérique du Sud. Les deux trajectoires se resserrent enfin de nouveau, au milieu de l’Atlantique, avant de se rejoindre sur la côte européenne, à Rotterdam peut-être. Cette cartographie schématique fait l’objet d’un commentaire marginal, dont la présentation tout autour du dessin contraint le lecteur à circuler entre les quatre points cardinaux : le regard partira ainsi de l’Est où commence la phrase, descendra vers le Sud avant de passer à l’Ouest et de rejoindre enfin le Nord, où le texte, touchant à sa conclusion, présente une plus forte densité graphique.

Dans le petit espace de l’oeuvre se joue ainsi une double circulation du regard : celle de la ligne rouge parcourant le monde en une trajectoire circulaire, et celle de la lecture, exemptée par le dispositif graphique de l’impératif de linéarité souligné par Jack Goody[3]. Les deux formes du message, graphique et scripturaire, se présentent ici dans une structure enchâssée qui exclut a priori toute préséance hiérarchique : l’attention ira alternativement au texte et à l’image, sans qu’un ordre de priorité puisse s’imposer. On notera enfin que la libération du regard favorisée par ce dispositif va plus loin encore dans la mesure où la présentation non linéaire du texte invite à adopter une lecture mobile, voire à se risquer à une manipulation de la carte qui sera retournée ou inclinée pour faciliter la lecture.

Échappant ainsi à l’organisation de l’espace qu’impose traditionnellement la présentation du texte, invitant à l’inversion et à la mobilité des perspectives géographiques, la lecture suggérée par Bruly remet simultanément en cause la logique temporelle de la progression linéaire : en effet, non seulement le début de la phrase jouxte sa fin à la façon d’un serpent qui se mordrait la queue, mais l’incitation à la relecture cyclique se double d’un rappel chromatique, quand la phrase achevée sur la mention d’une ligne rouge débute par un point rouge. L’oeil semble ainsi appelé à glisser de la désignation de la couleur à sa manifestation pour mieux réitérer le trajet de la lecture.

D’emblée, la confrontation à une oeuvre de Bruly suggère donc la nécessité d’un renouvellement du protocole de lecture, refusant la linéarité dont le livre constitue le premier vecteur. La lecture cependant ne saurait s’arrêter à ce premier piège, tendu par un dispositif de cadres ou plutôt de cercles gigognes, au sein desquels le regard se trouverait retenu prisonnier. En effet, les oeuvres de Bruly, telles qu’elles sont aujourd’hui présentées dans l’espace muséal, ne se conçoivent que sous l’angle de l’accumulation et de la sérialité. Chaque «carte » ne se comprend que dans son association à un ensemble, plus ou moins étendu, de motifs apparentés en vertu d’une logique thématique ou formelle. Selon André Magnin, « inventeur » et promoteur de l’oeuvre brulyenne à l’occasion de l’exposition des Magiciens de la Terre tenue au Centre Pompidou en 1989[4], la prise au sérieux de cette dimension sérielle, rendue peu perceptible par l’absence initiale de tout classement, a constitué une découverte essentielle, bien que tardive :

Avec Bouabré on a travaillé très attentivement. Je suis devenu un fils adoptif et puis j’ai eu accès à toute sa philosophie sinon on n’aurait jamais rien compris. Et donc j’ai réussi à comprendre que chaque dessin n’était pas une oeuvre en soi, mais qu’il y avait des groupes, des sous-séries sauf que personne ne le voyait et lui ne le disait pas et les acheteurs de passage qui achetaient trois Bouabré à 20 balles ils avaient rien compris du tout. […] C’est seulement par la suite que j’ai découvert que l’alphabet de Bruly Bouabré c’était une oeuvre qui était composée de 453 dessins et que la série a été complètement dispersée et perdue à jamais, donc il l’a refaite pour notre collection ce qui nous a permis de la montrer. C’est pas moi qui l’ai inventée, c’est lui qui l’a inventée. La série du Musée du visage africain, c’est pas moi qui l’ai inventée, il faut arrêter de dire n’importe quoi[5].

Les propos recueillis par Cédric Vincent nous semblent ici à bien des égards révélateurs de la position complexe assignée à l’oeuvre brulyenne, placée sous le signe d’un ésotérisme qui justifie la nécessité d’une initiation. La version donnée par André Magnin conduit en un premier temps à confirmer l’existence de séries longtemps demeurées ignorées : si la principale reste l’alphabet bété conçu par l’auteur, d’autres ensembles, tels que le « Musée du visage africain », sont également mentionnés. L’oeuvre brulyenne, à l’encontre du phénomène de dispersion auquel prédisposent le petit format des oeuvres et l’absence de toute linéarité formelle, serait donc composée d’ensembles cohérents, structurés par une logique de répétition sérielle ou de recension exhaustive du donné. Ainsi, la carte sur laquelle nous avons choisi de nous arrêter en introduction est rapportée à la vaste série dite de la « Connaissance du monde », suggérant de la part de l’artiste une volonté de compilation universelle des savoirs. Comme le souligne Philippe Dagen, on se trouverait donc confronté, avec l’oeuvre brulyenne, à une « ambition encyclopédique[6] », qui s’exprimerait dans la recension systématique du monde à travers un répertoire d’oeuvres sérielles.

Le problème posé par cette perception de l’oeuvre demeure cependant, comme le souligne implicitement André Magnin, celui de l’intention de l’auteur : faut-il imputer à Bruly une authentique inspiration encyclopédique, ou considérer que celle-ci serait largement l’oeuvre d’un commissaire d’exposition ou d’un collectionneur soucieux de valoriser le corpus dispersé des oeuvres brulyennes[7]? En d’autres termes, si encyclopédie il y a, celle-ci ne serait-elle pas allographe, résultant autant d’un réagencement a posteriori, propice à alimenter la passion collectionneuse, que d’une vocation encyclopédique de l’artiste? Cédric Vincent, revenant sur la logique sérielle de l’oeuvre, et plus spécifiquement sur les ramifications innombrables de « Connaissance du Monde », tend ainsi à associer le projet à une démarche constructive qui émanerait au moins autant d’André Magnin que de l’artiste lui-même :

Chaque dessin doit désormais fonctionner comme « un mot dans un dictionnaire » et chacun doit être incorporé à une série. Magnin conçoit une série fleuve qu’il baptise « Connaissance du Monde » (on notera le singulier) comme la charpente de l’oeuvre, morceau de bravoure constitué de milliers de dessins, sans distinction de date ni de thème. […] Magnin a donc défini une série monstre offrant la possibilité d’agréger tous les dessins que l’artiste peut exécuter. Elle est une « série ouverte » sans achèvement possible du vivant de son auteur. On pourrait d’ailleurs lui contester l’appellation stricte de série dans la mesure où son contenu semble aussi informe que le tas de dessins initial. La référence à une collection ou même à un atlas serait sans doute plus juste. Quelle que soit la juste définition, Connaissance du monde indique par son titre même l’orientation générale, ou le substrat, de la démarche de Bruly[8].

La tentation encyclopédique servirait ainsi de support à un fourre-tout rassemblant les oeuvres les plus variées de l’artiste sous le chapeau d’une volonté d’exhaustivité caractéristique de l’encyclopédisme moderne[9]. Il semble donc que l’on puisse bien concevoir « l’encyclopédie » brulyenne comme une rencontre entre l’artiste et le commissaire d’exposition, dont Nathalie Heinich souligne d’ailleurs le rôle devenu essentiel dans le domaine de l’art contemporain[10].

De fait, la mise en scène de cette vocation encyclopédique se trouve en outre renforcée par les modalités d’exposition de l’oeuvre – systématiquement présentée sous forme de planches rassemblant plusieurs dizaines de cartes. Bien plus qu’à l’examen détaillé de chacune d’entre elles, le dispositif de l’exposition incite à l’adoption d’une vue panoramique et à l’évaluation rapide de la pléthore des objets présentés. Comme le note encore Cédric Vincent : « ce n’est pas le détail qui est recherché, mais la “vue d’ensemble” et la quantité sans laquelle l’encyclopédisme ne serait pas rendu » (p. 397). Le visiteur ainsi introduit à l’oeuvre de Bruly ne prendra certainement pas le temps de lire l’ensemble des légendes ou commentaires marginaux qui encadrent les dizaines de dessins accolés – pour les cartes les plus mal placées, il n’en aura pas même la possibilité. La perception encouragée par ce mode d’accrochage est donc de nature synthétique bien plus qu’analytique, alors même que la distinction et la séparation des éléments constituent, comme le souligne Roland Barthes, l’un des gestes premiers de l’encyclopédiste[11]. Ce mode de présentation demeure assez éloigné de l’état initial de l’oeuvre, telle qu’elle est présentée pour la première fois à André Magnin, sous la forme d’un amas de « cartes » non classées, indépendantes et maniables, soumises autant à la contemplation qu’à la lecture ou à la mise en oeuvre d’opérations d’agencement à géométries variables. Le choix du « curateur », devenu dans la sphère de l’art contemporain co-auteur d’une oeuvre volontiers revendiquée comme allographe, paraît dès lors décisif : l’encyclopédie n’est-elle d’ailleurs pas traditionnellement oeuvre collective, fondée sur le partage des tâches?

Sans minorer en rien le rôle joué par André Magnin, nous nous proposons ici d’admettre cet horizon encyclopédique assigné à l’oeuvre brulyenne, entrée avec succès dans le champ de l’art contemporain au fruit d’une rencontre des projets de l’artiste et de ceux de son futur galeriste. Parmi les créateurs présentés à l’exposition des Magiciens de la Terre, Bruly demeure en effet une valeur sûre, largement investie par le collectionneur Jean Pigozzi : l’intégration de son oeuvre dans les circuits de l’art contemporain est rendue manifeste par sa présentation récurrente dans l’espace muséal (au Centre Pompidou, à la Tate Modern), mais aussi dans les grandes foires spécialisées, aux Biennales de Venise, de Sydney ou de Dakar, ou encore à la Dokumenta de Kassel en 2002. L’art contemporain, comme le souligne Nathalie Heinich, se fonde moins sur un objet que sur un concept ou un récit[12] – celui de l’encyclopédiste aux crayons de couleur sera celui qui permettra à Bouabré d’accéder à un rayonnement international. Le label encyclopédique est d’ailleurs revendiqué sur le site de la collection Jean Pigozzi, aussi bien que sur celui du galeriste André Magnin :

À partir de cette date il aborde tous les champs du savoir et consigne ses recherches dans des manuscrits qui portent sur les Arts et Traditions, la poésie, les contes, la religion, l’esthétique, la philosophie, etc., révélant une étonnante figure de penseur, de poète, d’encyclopédiste, de créateur. […] Cette oeuvre réunie sous le titre de « Connaissance du Monde » est une sorte d’encyclopédie des savoirs du monde[13].

Notre objet ici n’est nullement de contester ce récit qui a assurément contribué à l’inclusion de l’oeuvre brulyenne dans le champ de réception occidental. Bien plus, en prenant en compte l’ensemble de la trajectoire de l’artiste, nous souhaiterions en examiner les fondements et nous essayer à comprendre les enjeux de ce storytelling[14] artistique réussi ou, pour reprendre les termes de Nelson Goodman, de cette stratégie d’implémentation[15]. En quoi l’assignation encyclopédique a-t-elle pu permettre l’accession de Bruly au rang d’artiste? Il s’agira ici de penser l’inscription et la réception de l’oeuvre brulyenne au sein d’un genre fortement investi par la démesure de la libido sciendi, et d’interroger par conséquent l’image d’une encyclopédie postcoloniale dont l’oeuvre proposerait une expression possible. Nous nous efforcerons de montrer que cette somme ne peut apparaître, confrontée aux modèles de l’encyclopédisme occidental, que comme une encyclopédie « sauvage », rétive aux formes attendues du genre. À plusieurs égards, l’encyclopédisme prêté à Frédéric Bruly Bouabré se révèle en effet indiscipliné et paradoxal : la difficulté réside autant dans l’identité de son auteur que dans son support dispersé et dans le mode de lecture qu’appelle sa présentation. La récente parution, chez l’éditeur Xavier Barral, spécialisé dans les livres d’art, d’un coffret « Frédéric Bruly Bouabré », rassemblant à la fois une version de l’alphabet bété, un corpus de mythes et légendes, et un ouvrage prophétique, n’aborde précisément pas les séries encyclopédiques que sont « Connaissance du monde » ou « Le Musée du visage africain ». Nous souhaiterions émettre ici l’hypothèse d’une incompatibilité entre l’encyclopédie brulyenne, pourtant si propice à l’intégration de l’artiste au champ de l’art contemporain, et la « raison graphique » caractéristique du livre. Plus encore, nous avancerons que cette incompatibilité a pu constituer l’un des facteurs du succès rencontré par l’artiste.

L’informateur et le prophète : aux sources de l’encyclopédie

La notion d’encyclopédie, investie d’un fort capital symbolique, peut sembler a priori difficile à concilier avec l’humilité des moyens déployés par Frédéric Bruly Bouabré dans la conception de ses oeuvres : celles-ci sont en effet systématiquement fabriquées à partir d’un petit rectangle de papier – à l’origine, des résidus d’emballage des mèches capillaires Darling – sur lequel l’artiste dessine au Bic et au crayon de couleur. Là où l’encyclopédie évoque spontanément le grand format, le tirage luxueux et l’autorité de l’institution, l’oeuvre brulyenne promeut les petites dimensions, la fabrication écolière ou artisanale, la marge.

Le paradoxe de l’encyclopédie sauvage ne s’arrête cependant pas à cette seule dimension matérielle. Au-delà des enjeux formels, l’encyclopédie pose en effet la question de la détention et de la diffusion d’un savoir présentant au moins les apparences de l’objectivité. Pourtant, si nous en revenons à la carte maritime dont nous avons fait notre point de départ, force est de constater que l’exactitude scientifique n’est pas de mise : la ponctuation de la légende est ainsi marquée par l’usage de la parenthèse et du point d’interrogation.

La question du prestige et du capital symbolique d’un objet de savoir se reporte bien sûr sur l’auteur lui-même, dont on interroge d’autant plus la légitimité encyclopédique que son style se rapproche de l’art brut ou naïf, à l’opposé de la démonstration technologique et mécaniste qui préside, par exemple, aux planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Ainsi, Jean-Loup Amselle voit en Bruly un « dessinateur naïf », dont la célébrité se fonderait sur l’usage stratégique d’une rêverie africaine de l’Occident, en quête d’un « art de la fraîcheur et de l’ingénuité » spontanément associé à la « friche » africaine[16]. Comment dès lors concevoir – au-delà de la séduction du paradoxe – les modalités d’une encyclopédie naïve, tendant vers l’ancrage dans le territoire local, caractéristique de la grassroots literacy[17]? On pourrait être tenté de lire dans la mention de l’encyclopédie naïve l’oxymore ou le slogan creux d’un storytelling du marché de l’art. Le rapport complexe entretenu par Bruly au savoir et aux modalités de sa diffusion empêche cependant de balayer aussi aisément la question et invite à se pencher, dans un premier temps, sur la carrière antérieure de l’artiste.

Bruly lui-même donne de son parcours et de son érudition une image modeste, soulignant la distance qui le sépare des formes reconnues du savoir :

Je suis du niveau culturel le plus BAS, sinon le plus NUL, et, de fait, le plus INCONCEVABLE qui puisse exister dans ce monde de grandes vérités!! Mais, trop amoureux d’apprendre et de connaître, je cherche et recherche toujours, sans être pour autant un chercheur intègre reconnu par quelque organisme officiel d’une nation en ce bas-monde; et, sans être aussi quelque utile mathématicien autodidacte, je cherche et recherche à jamais à bien penser pour découvrir un savoir pacifique […]. Il [Bruly] vous fait connaître que lui, ne possédant aucun diplôme sorbonnien, il n’a jamais pensé qu’au cours de la vie, l’un de ses amis au verbe franc le baptiserait de ce nom glorieux « d’érudit » qui berce paradisiaquement l’âme de toute personne qu’il décore[18]!

Refusant le titre « d’érudit » qu’on prétendrait attacher à sa personne, Bruly affirme ainsi spontanément un rapport marginal à la science et à ses institutions officielles et revendique une pratique du « bas » et du « nul ». L’autoportrait dressé par l’artiste renvoie dos à dos les postures du « sorbonnien », dont la science est sanctionnée par les diplômes, et de l’autodidacte récompensé par la justesse de ses formules : Bruly, dont le parcours scolaire s’interrompt au certificat d’études primaires, refuse de passer la ligne rouge de l’érudition. Comment comprendre dans ces conditions la position de « l’encyclopédiste sauvage »?

Si « l’invention » de l’encyclopédie brulyenne, présentée par André Magnin comme un exemple de découverte sérendipiteuse[19], demeure tardive, l’appétence scientifique de Bruly et ses tentatives d’accession à un champ de réception élargi remontent à plus loin. La construction du récit encyclopédique qui orchestre l’accession de Bruly aux cimaises occidentales se fonde de fait sur un travail ancien, qui manifeste clairement la volonté d’érudition de l’auteur et place à l’horizon de son activité l’objectif d’une publication. L’encyclopédie brulyenne se présente en effet à la confluence de deux pratiques scripturaires distinctes[20] – la documentation ethnographique et le messianisme prophétique –, dont il semble donc nécessaire de donner ici un bref aperçu.

La dimension prophétique constitue un aspect essentiel de l’oeuvre brulyenne, bien qu’elle soit souvent passée sous silence par la prédominance de l’assertion encyclopédique. La révélation constitue pourtant pour Bruly un instant décisif et fondateur : le 11 mars 1948, il se dit touché par une vision céleste et prend le nom de Cheikh-Nadro pour prôner une religion syncrétique, dont le point de départ est placé dans son village natal de Zéprégühé. En dépit de cet ancrage local, le prophétisme développé par Bruly présente la caractéristique d’aspirer au rayonnement universel que prodigue un support écrit. Prenant pour modèle les religions du livre, Bruly entreprend dès lors la rédaction d’un corpus de règles et de prescriptions qui doit permettre la diffusion de sa révélation. Bien plus que sur une transmission orale et sur une implantation locale, le prophétisme de Bruly se fonde ainsi sur le postulat d’ « une communauté imaginée[21] » reposant sur la culture de l’imprimé. C’est pourquoi la publication de ses écrits religieux représente jusqu’à la fin de sa vie un enjeu considérable : il veille ainsi à ce qu’un tapuscrit de l’oeuvre soit remis en 1967 à Eckhart Brockhaus, étudiant en psychologie et en ethnologie de l’Université de Fribourg venu enquêter sur les cultes syncrétiques en Côte d’Ivoire. La présence du « livre » en Allemagne est pour Bruly la source d’une grande satisfaction, en tant qu’elle assure à sa pensée la possibilité d’une diffusion internationale[22]. On notera cependant que cette aspiration à « faire livre » va déjà de pair avec le postulat contradictoire d’un inachèvement permanent, faisant de l’oeuvre, classée par entrées quotidiennes et non par thèmes ou chapitres, un corps organique en perpétuelle recomposition[23]. L’aspiration à l’écriture et à la publication, si elle ne se départit pas de certains paradoxes, coïncide ainsi chez Bouabré avec un messianisme dont la portée se veut universelle : la vocation religieuse, dans sa dimension inclusive et syncrétique, constituerait à ce titre le premier ingrédient de ce qui deviendra l’encyclopédie brulyenne.

Si la prise au sérieux de cette veine prophétique permet de comprendre la vocation universaliste de son oeuvre, elle ne résout pourtant pas la question de l’érudition brulyenne. Celle-ci, en dépit des assertions de l’auteur, n’est cependant pas négligeable et se fonde sur son insertion dans le dispositif d’acquisition de connaissances mis en place par l’africanisme. La constitution d’une « science impériale pour l’Afrique[24] », largement fondée sur le recours à des observateurs locaux, constitue en effet un préalable à la carrière de Frédéric Bruly Bouabré, tout comme elle a pu contribuer à la reconnaissance d’Amadou Hampaté Bâ[25]. Les premières contributions scientifiques de Bruly s’inscrivent ainsi dans le cadre de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN), qu’il rejoint en 1958 pour y jouer avant tout le rôle d’interprète et d’informateur : il eut ainsi l’occasion de travailler avec Denise Paulme qu’il assista dans ses travaux sur la civilisation bété. Dans ce cadre institutionnel, la variété des sujets couverts par l’Institut permet à Bruly d’étendre son intérêt aux pratiques et aux objets les plus divers – masques, poteaux, bracelets, sculptures ou pièges de chasse. L’intégration à la structure de l’IFAN demeure cependant peu fructueuse pour Bouabré, qui ne parvient pas à s’extraire du statut d’informateur auquel le cantonne le dispositif africaniste et peine donc, malgré la mobilisation de nombreux soutiens[26], à obtenir les publications qu’il appelle de ses voeux. Pour reprendre les termes de Kusum Aggarwal, Bruly n’accède pas à la fonction auctoriale : il ne passe pas la ligne rouge qui distingue les informateurs, vecteurs selon la terminologie de Michel Foucault d’un « savoir assujetti[27] », des auteurs reconnus par l’institution.

Les pratiques scripturaires de Bruly se trouvent ainsi placées dans une double impasse, toujours fondée sur l’inaccessibilité du champ éditorial français qui assurerait à sa pensée religieuse et à ses connaissances ethnographiques la diffusion universelle qu’il espère. Il se trouve alors cantonné au bricolage « sauvage » de livres qu’il produit lui-même, en insérant des feuilles cousues et rassemblées dans des couvertures cartonnées[28]. Ce n’est paradoxalement que par l’émancipation vis-à-vis de ce support auquel il aspire que Bruly accède à un tardif rayonnement international.

Passer la ligne rouge : la solution du rébus

Le Livre des lois divines dans l’ordre des persécutés, s’il remet en cause par sa forme organique la clôture du livre, n’en demeure pas moins essentiellement un texte, agrémenté de rares et schématiques croquis – représentant, par exemple, les disques colorés des neuf soleils apparus en vision au Cheikh Nadro. Si l’on entend localiser l’origine de la pratique du dessin de Bruly, c’est bien plus du côté de l’activité ethnographique encadrée par l’IFAN qu’il faut la chercher : le dessin brulyen fonctionne donc à l’origine comme illustration d’un propos scientifique, dont il vise à renforcer l’intelligibilité. Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée Cédric Vincent, qui souligne combien les protocoles de documentation mis en place à l’IFAN, notamment par Bohumil Holas, ont pu inciter Bruly à recourir au dessin :

C’est aux côtés de Holas que Bruly développa la pratique du dessin. Holas, lui-même peintre et dessinateur à ses heures perdues, intégra dans les pages de ses ouvrages, aux côtés des photographies d’usage, ses propres croquis. Il dessinait des objets observés sur le terrain, mais aussi des saynètes plus anecdotiques qui pouvaient même apparaître incongrues dans le contexte scientifique. Il répandit la pratique du dessin dans la panoplie de certains de ses assistants bien qu’ils n’eussent pas une vocation particulière à manier le crayon.

p. 242

Holas, dont les dessins auraient déjà constitué un écart par rapport à la stricte nécessité scientifique, poserait ainsi sans le savoir les bases de « l’encyclopédie sauvage » brulyenne.

De fait, lorsque Bruly soucieux d’assurer la publication de ses manuscrits, transmet en 1965 à Denis Escudier, coopérant français employé à la Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire puis au Ministère des Affaires Culturelles, une « thèse » consacrée aux scarifications, l’échange entre les deux hommes suggère précocement un changement de perspective et de médium. L’oeuvre proposée par Bruly, intitulée Le Musée du visage africain, se fixe comme objectif d’examiner, de recenser et d’analyser les traces apparentes sur la peau humaine. La lettre d’introduction dont il l’accompagne souligne, dans la lignée des travaux entrepris à l’IFAN, l’appartenance de l’ouvrage au champ de l’érudition et sa vocation à intégrer la bibliothèque universelle du chercheur : « C’est pour attirer et fixer l’attention des chercheurs et savants sur l’ensemble des scarifications en Afrique et tout particulièrement en Afrique au Sud du Sahara, en Afrique noire, que j’ose ici imiter les gens de lettres[29]. » Bruly, fidèle à sa posture de modestie, se place ici dans le rôle de l’imitateur, désireux d’intégrer la République universelle des lettres pour s’y faire le représentant d’une zone géographique méconnue[30]. Le texte cependant présente une nature hybride, qui justifie partiellement les difficultés auxquelles se heurte le projet de publication. Revenant sur son contact avec ce premier manuscrit, Denis Escudier évoque notamment « trente-huit portraits, dessinés à la pointe Bic sur le quadrillage d’un cahier d’écolier[31] ». La fonction de ces représentations doit a priori demeurer didactique, visant à illustrer et à expliciter le propos. Pourtant, selon le témoignage livré par Denis Escudier, elles arrêtent d’abord le regard par leur qualité artistique et contribuent ainsi à une opacification du message, dont le risque, ou plutôt l’opportunité, était déjà soulignée par Roland Barthes à propos de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :

On peut dire qu’il n’y a pas de planche de l’Encyclopédie qui ne vibre bien au-delà de son propos démonstratif. Cette vibration singulière est avant tout un étonnement. Certes, l’image encyclopédique est toujours claire; mais dans une région plus profonde de nous-mêmes, au-delà de l’intellect, ou du moins dans son profil, des questions naissent et nous débordent[32].

Ce sont précisément ces images et leur « vibration » qui retiennent l’attention de Denis Escudier chez Bruly : anticipant l’intuition d’André Magnin, il se propose donc de présenter l’oeuvre à l’occasion d’une exposition, dont l’image commentée constituerait le support essentiel.

Ces figures à pleine page, destinées à compléter le texte, à l’expliciter, n’ont a priori qu’une fonction didactique. Mais elles sont de la main d’un artiste. Un artiste poète doté d’une sorte de regard surréaliste, décrivant une réalité rêvée. Un immense artiste. Le style Bruly ne se trouve pas seulement dans le texte… Le voici dans l’image. […] si l’édition du texte, en l’état, n’apparaît guère envisageable malgré ses qualités, l’ensemble des figures, avec les explications ou commentaires scientifiques qu’elles appellent, mériterait bien une exposition[33].

Cette exposition ne pourra finalement avoir lieu; pourtant, dès 1965, les échanges entre Bruly et Escudier manifestent une inflexion du champ de la réception et un détournement de la forme de l’écrit, privilégiée par l’auteur, au profit de l’image. Certes, celle-ci est toujours considérée comme un document ethnographique, impliquant la présence d’une glose ou d’un commentaire scientifique, mais elle n’en est pas moins détachée du support livresque pour rejoindre un lieu d’exposition. Le titre de l’oeuvre, placé dans le registre muséal, peut apparaître comme l’indice de cette inflexion, qui conduit la « raison graphique » brulyenne à emprunter des voies extérieures à celles du texte, et à s’écarter de plus en plus largement d’un modèle livresque et linéaire. Progressivement, le dessin de Bruly s’affranchit donc pour passer d’un simple statut illustratif à celui de pendant autonome et nécessaire du texte : la découverte d’André Magnin scelle à ce titre la relative émancipation de l’oeuvre par rapport au livre, quand bien même Bruly ne renonce jamais pleinement à la publication de ces textes autobiographiques et prophétiques.

On pourrait dès lors être tenté de cantonner le passage de l’écriture au dessin à un changement de médium ou à une translation opportuniste, née des difficultés de l’auteur à intégrer le champ de l’édition : du livre impossible, on passerait, par défaut, au dessin. La déclaration de Bruly, qui se plaît à affirmer : « je voulais être Victor Hugo, on me prend pour Delacroix[34] », renforce cette impression en faisant de l’accession à la célébrité par le dessin un phénomène inattendu et involontaire, dont l’artiste bénéficierait avec une forme de passivité. Une interprétation opportuniste ou aléatoire de l’évolution brulyenne nous semble cependant très insuffisante : bien plus, l’adoption du dessin comme mode d’expression si ce n’est exclusif, du moins essentiel dans l’oeuvre, nous paraît mettre l’accent sur une spécificité remarquable de l’encyclopédisme brulyen, fondé non pas tant sur le support du livre et de l’écriture que sur la découverte et l’invention des signes.

On peut en réalité faire remonter cette spécificité à l’énoncé d’un projet d’alphabet bété que Bruly communique dès 1957 à Théodore Monod – obtenant ainsi son intégration à l’IFAN. L’abécédaire brulyen se fonde en effet sur une logique apparentée à celle du rébus et repose par conséquent sur l’indispensable cheville du dessin : chaque syllabe est codée par un référent en langue bété, en général emprunté, selon la volonté affirmée de l’auteur, aux actes ou aux objets de la vie quotidienne. Ces référents sont ensuite figurés sous la forme d’un dessin, accompagné d’une légende marginale rédigée en français qui revêt systématiquement la forme suivante : « X [nom de l’objet représenté en français] : la syllabe se lit y ». Le dessin se voit enfin doublé d’un symbole stylisé, proche du hiéroglyphe[35], qui devient le caractère représentant la syllabe en question. Pour Bruly, ce procédé de simplification ou de stylisation de la forme dessinée, dont les cartes de l’abécédaire rendent compte par la superposition des deux motifs, permet d’assurer la transition du figuratif au scripturaire :

Comme notre but a été de réaliser une Écriture plutôt qu’un Dessin, nous avons obéi à la loi de la vitesse de la pensée en simplifiant extrêmement tous nos graphiques. Nous savons qu’un écrivain qui écrit, s’il ne suit pas assez vite le rythme de sa pensée, peut perdre toutes les idées-perles de son discours[36].

Le propos souligne la position interstitielle de l’alphabet bété, placé sur une ligne rouge entre dessin et caractère. Avant d’accéder à travers le prisme du regard du commissaire d’exposition au rang d’artiste encyclopédiste, Bruly se positionne donc déjà, par la proposition d’un dictionnaire hiéroglyphique, à la frontière entre plusieurs modes d’expression de la « raison graphique ». Si Alain Rey souligne à juste titre l’indispensable distinction à établir entre le dictionnaire, inventaire de mots, et l’encyclopédie, chargée de la recension des sciences et des objets[37], la démarche brulyenne, fondée sur un usage du rébus, demeure là encore inclassable et ambiguë : l’abécédaire bété qu’il propose peut aussi bien se lire, selon l’attention accordée aux différentes composantes de la page et selon l’autonomie conférée au signe, comme répertoire de formes, voire comme planche d’illustration encyclopédique.

La position de Bruly se révèle ainsi bien plus complexe et ambiguë qu’une première perception de l’oeuvre ne pouvait le laisser penser: sa volonté manifeste de diffuser ses connaissances et son message prophétique à l’échelle internationale justifie sa forte prédilection pour le texte écrit, mais sa pensée semble pourtant indissociable d’une « raison graphique » marquée par le recours concomitant au dessin et à l’écriture.

Encyclopedia povera : les signes au-delà des marges

La porosité entre ces deux médiums constitue une constante de l’oeuvre brulyenne, qui ne cesse de franchir la ligne rouge entre écriture et dessin. Sa démarche, si elle repose bien sur un procédé encyclopédique de collecte et de classement des données, accorde en effet une importance toute particulière à la recension des signes. Les exemples, puisés dans l’ensemble des « séries », sont à ce titre nombreux : outre les planches représentant des scarifications – finalement exposées à l’occasion des Magiciens de la Terre –, on citera également les nombreux dessins figurant des timbres, des logos publicitaires, mais aussi des signes relevés sur les noix de colas, ou des taches observées sur la peau des oranges, assimilées dans la mystique brulyenne à autant de « marques du Divin ». La « connaissance du monde » de Bruly apparaît ainsi avant tout comme une recension de signes, souvent prêtés à l’expression d’une volonté omnisciente. Si le nouvel alphabet bété rapprochait l’écriture du dessin, l’oeuvre entière peut réciproquement inciter à assimiler les dessins et autres tracés naturels aux formes d’une écriture.

Frédéric Bruly Bouabré, Divine peinture relevée sur une orange, 19 x 15 cm, 2011. Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris.

Évoquer l’existence d’une « encyclopédie sauvage » de Bruly prend dès lors un tout autre sens, désignant non pas seulement une spécificité des modes de création, mais également une spécialisation thématique, traduite par la minutie du regard porté sur la nature et sur le monde : au fruit d’un rapprochement de l’entreprise brulyenne avec des formes d’art contemporaines, on serait tenté de parler d’une encyclopedia povera, fondée sur l’attention accordée aux détails et aux résidus. C’est également en ce sens qu’on peut lire la revendication de Bruly, se réclamant dans ses courriers à Denis Escudier d’une forme d’art « nul » et « bas ». De fait, la pratique artistique brulyenne, reposant sur l’arasement des matériaux et des signes susceptibles de transcription, ne saurait se concevoir en dehors de cette posture d’humilité : qui, mieux que « l’étudiant déchu[38] », serait à même de porter son regard dans l’au-delà du livre pour reconnaître et déchiffrer les signes d’une écriture extra-littérale? La position de Bruly en « sauvage » à l’écart des bibliothèques sorbonniennes apparaît rétrospectivement non plus comme une contrainte subie, mais comme le préalable à une diversion de l’attention vers d’autres sources du savoir. Bruly est non seulement un lecteur invétéré lisant « tout livre ou toute feuille volage imprimée qui lui tombe sous les yeux[39] », mais également un collectionneur d’objets plus humbles, plus fragmentaires, échappant à l’espace clos du livre.

Que penser, dès lors, de l’encyclopédisme brulyen? Il serait tentant d’identifier en Bouabré une nouvelle incarnation de Bouvard et Pécuchet – étudiants marginaux, parfois maladroits, mais copistes hors du commun, incorporant dans leur écriture l’ensemble du monde connu. Bruly, cependant, va plus loin encore que les personnages de Flaubert, en tant que le travail de copiste qu’il prétend assumer ne se limite nullement au champ bien établi de la bibliothèque, mais se reporte sur l’ensemble des signes « sauvages », mineurs et minuscules, de la création. Ces signes, qu’ils aient une origine naturelle, culturelle ou historique, sont recherchés dans l’au-delà de l’écrit, donnant lieu à une reproduction et à une classification des tracés « sauvages ». Ce décentrement de l’oeuvre brulyenne, ouverte à tous les signes, autorise évidemment un retour critique sur la catégorisation encyclopédique de l’oeuvre : comment penser en effet une encyclopédie non sélective, qui, loin de s’attacher à la catégorie générale, préfère le déploiement morcelé des configurations particulières? Au modèle de l’arbre de Porphyre qui domine la conception de l’encyclopédie du Moyen-Âge aux Lumières[40], Bruly substitue celui de la « feuille volage » dont on recensera les nervures et les taches.

L’encyclopédie brulyenne, telle qu’elle a été introduite dans le champ de l’art contemporain, se distingue ainsi profondément des formes attendues du genre : dispersée dans des lieux d’exposition variés, elle se caractérise à la fois par son ubiquité et par son caractère inépuisable. La perspective d’un recensement exhaustif du monde est d’ailleurs rejetée par l’artiste lui-même, dans les premières pages d’un texte autobiographique publié de son vivant :

Appeler l’Afrique à compter un nombre infini, un nombre inconnu : celui des étoiles, par exemple, elle vous refusera ses précieux services obligeants. Car elle s’en défendra comme si c’était la pomme d’Adam, en disant qu’une loi naturelle lui interdit d’accomplir une telle utilité. « Hoa zêle, zêle : il est interdit de compter les étoiles! » dira-t-elle. C’est dire que l’Afrique ne cherche pas à toucher le néant[41]!

L’exhaustivité fait ici figure de sacrilège, condamnée par une pensée que Bruly semble vouloir présenter comme spécifiquement africaine. À l’espace ordonné de l’Encyclopédie des Lumières se substitue donc avec la mise en valeur de l’oeuvre brulyenne la perspective d’un univers constellé, dispersé, ouvert au vide et à la redite. On pourrait ainsi aller jusqu’à voir dans le succès du modèle brulyen l’affirmation d’une transition épistémologique : au modèle encyclopédique du monde moderne, encore capable de donner l’illusion d’une connaissance universelle, succède un nouveau paradigme, intégré à un monde mouvant, éphémère et inassignable, à la frontière du local et du global. « L’encyclopédie sauvage » de Bruly deviendrait dès lors un exemple plastique d’encyclopédie postmoderne, caractérisée par la circulation des supports – ici portés par les réseaux des foires de l’art contemporain – et par l’absence de corpus définitif et établi. Ce phénomène, renforcé par la dimension allographe de l’oeuvre que souligne Philippe Dagen[42], fait de l’encyclopédie brulyenne un ensemble mobile et indéfini – investissant d’une difficulté toute particulière un éventuel projet de compilation.

Le livre impossible, ou pourquoi on ne compte pas les étoiles

La réception de l’encyclopédie brulyenne dans le champ de l’art contemporain, en favorisant une vue d’ensemble synthétique, née de l’accumulation et de l’alignement des images, ne rend que partiellement justice à l’oeuvre, dont la dimension écrite est largement éludée. Cet aspect scripturaire nous semble néanmoins essentiel à la compréhension du projet brulyen : Bruly, en effet, s’est toujours voulu « écrivain-ethnologue » ou poète, et sa pratique du dessin n’est pas dissociable d’une écriture, dont l’absence de linéarité ne doit pas occulter le sens.

À ce titre, la récente édition d’un coffret consacré à l’oeuvre de Frédéric Bruly Bouabré aux Éditions Xavier Barral attire de façon remarquable l’attention sur la dimension écrite de l’oeuvre : elle regroupe en effet une version de l’alphabet bété, mais aussi Le livre des lois divines dans l’ordre des persécutés, plusieurs lettres et textes autobiographiques, ainsi que deux contes dont le format narratif peut être rapproché de celui de la bande dessinée[43]. L’anthologie évite cependant de traiter des séries de Bruly, et plus particulièrement de la « Connaissance du Monde », qui demeure ainsi cantonnée à un mode d’exposition synthétique. L’encyclopédie, pourtant traditionnellement associée au livre, constituerait ainsi l’un des rares pans non publiés de l’oeuvre brulyenne. Au-delà de la dispersion de la série dans plusieurs collections, la difficulté réside dans la mise en place d’un dispositif apte à rendre compte de la « raison graphique » qui préside à ces planches : l’enjeu est bien en effet de respecter les dimensions plurielles de l’oeuvre – à la fois sérielle et indépendante, à la fois écrite et dessinée. Comment, par exemple, assurer la circulation du regard tout autour de l’image encadrée? La « carte » produite par l’artiste est faite pour être retournée, renversée : son format ergonomique permet une gamme importante de manipulations que le volume ne garantira pas nécessairement avec la même facilité. Comment, aussi, donner à voir les séries, dans leur enchaînement et leur harmonie chromatique, tout en autorisant un regard rapproché sur les images et une lecture précise des textes marginaux?

Frédéric Bruly Bouabré, Costume, 2010, 14,2 x 10,5 cm. Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris. Voir la série des 40 dessins sur le site de la galerie : http://www.magnin-a.com/cspdocs/artwork/reports/notice.php?id=897.

La difficulté inhérente à la publication de l’encyclopédie brulyenne réside également dans la linéarité de la mise en page – bien moins problématique dans le cas de l’abécédaire dont l’ordre alphabétique se calque sur le modèle latin. De fait, la discontinuité apparaît à bien des égards comme un élément caractéristique de l’oeuvre brulyenne, consignée au crayon sur ces « feuilles volages » dont il se proclame le premier lecteur. Le récit qu’André Magnin livre de sa première rencontre avec l’artiste met bien l’accent sur la dispersion de l’oeuvre, qui lui semble au premier abord absolument dépourvue de continuité :

« Je bricole depuis longtemps des petits dessins, voulez-vous les contempler? » Quelques instants plus tard, il étale soigneusement sur des nattes, qu’il dispose au sol, des petits dessins colorés, par dizaines, de même format, auxquels, j’en pris conscience par la suite, je ne pouvais rien comprendre[44].

La création est ainsi obtenue par un double mouvement de bricolage et d’étalage. Au-delà des connotations anthropologiques du terme de « bricolage », assimilé par Lévi-Strauss à la pensée mythique[45], la démarche brulyenne repose bien, selon cette description, sur l’assemblage d’éléments pluriels et hétérogènes, sur leur combinaison et sur leur mise à plat. À l’opposé de la composition d’un volume, où les éléments se succèdent pour former un ensemble cohérent, cette présentation se traduit par un sentiment de dispersion et d’incompréhension[46]. L’oeuvre ne se laisse pas appréhender à la façon d’un bloc de pages, mais bien plus comme un ensemble à géométrie variable, ouvert à tous les réagencements. L’artiste italien Alighiero e Boetti, fréquemment exposé avec Bruly, compare d’ailleurs son oeuvre à « un jeu de cartes à jouer, un jeu de cartes pour décrire et communiquer avec le monde[47] ». L’hypothèse ainsi énoncée nous semble particulièrement heuristique, en tant qu’elle invite à repenser la nature du support et la position du lecteur, ou, faudrait-il dire, du joueur, engagé dans son examen. Selon cette interprétation, « l’encyclopédie sauvage » entraînerait en effet son lecteur dans un jeu complexe de reconnaissance, de circulation et de substitution – la constitution des séries, comme une variante hyperbolique du jeu des sept familles, ne représentant que l’une des formes possibles de cette interaction. La caractéristique majeure de l’encyclopédie sauvage et postmoderne, qu’il s’agisse de celle de Bruly ou éventuellement de Wikipedia, résiderait dès lors dans son ubiquité et dans son appel à la participation. Là encore, les propos d’Alighiero e Boetti paraissent éclairants :

Créer un système, créer un monde dans lequel puissent se reproduire les découvertes de la vie et ses merveilles, dans lequel puissent surtout se deviner les prodigieuses possibilités de l’imagination humaine, parcourir ensemble les sentiers de la pensée, et nous retrouver confrontés avec d’étranges coïncidences ou bien assister à la rencontre de deux parallèles après une éternité de côtoiement[48].

L’artiste met bien ici l’accent sur la position du lecteur ou du spectateur, placée sous le signe de la « confrontation » plus que de la simple contemplation. On peut bien sûr rapporter ce « choc » de la rencontre avec l’oeuvre au contexte plus général de l’art contemporain, recourant largement, comme le signale Nathalie Heinich, à l’effet de surprise et à la remise en cause des limites[49]. La « confrontation » soulignée par Alighiero e Boetti nous semble cependant pouvoir se comprendre également comme l’expression d’un mode de réception spécifique, distinct à la fois de la logique d’exposition massive et de la linéarité du livre.

De fait, si la relégation de l’écrit par la logique d’exposition ampute l’oeuvre d’une dimension essentielle, il n’en pas demeure pas moins que l’aplat formé par les cartes brulyennes invite à un mode d’appréhension bien différent des protocoles de lecture qui caractérisent le volume, fût-il encyclopédique, et par conséquent détaché de l’impératif d’une lecture cursive. Le lecteur n’est pas placé en situation de feuilleter, de consulter : il est directement « confronté » à une mise à plat du monde, qui en souligne, par son goût de l’anecdote et de la variation minimale, l’inépuisable variété. Cette transformation du support de la perception n’a rien d’anecdotique et constitue à notre sens un trait important de l’oeuvre brulyenne : on pourrait avancer qu’elle est propice à un glissement des catégories de l’entendement, en valorisant une perception ancrée dans l’espace plutôt que dans le temps[50]. Le mode de réception livresque, fondé sur la prise en compte du temps au moins autant que sur celle de l’espace, est en effet parfaitement mimé par l’objet ludique du folioscope ou flip-book, où la création n’est possible qu’à travers la mise en acte d’une succession formalisée par le mouvement de l’effeuillage. À ce modèle, on serait tenté de substituer, dans le cas de l’encyclopédie de Frédéric Bruly Bouabré, celui du flat-book, soit du livre mis à plat. Là où le flip-book se fonde sur un jeu de succession des images et sur le comblement de l’interstice temporel, le flat-book tel que le propose Bruly repose sur l’exploitation de l’espace et sur la circulation du regard dans l’interstice spatial que constituent les marges écrites. « L’encyclopédie sauvage » de Frédéric Bruly Bouabré passerait ainsi par la mise entre parenthèses de la continuité temporelle, au profit d’une exposition spatiale dans laquelle tous les éléments, placés sur un pied d’égalité, peuvent être simultanément perçus. À ce titre, il s’agit bien d’une encyclopédie postmoderne ou contemporaine[51], refusant toute forme de temporalité autre que l’immédiateté de la perception présente : ne pas franchir la ligne rouge, c’est alors entrer dans une zone où tous les côtoiements deviennent possibles. Il est dès lors significatif de constater qu’Alighiero e Boetti fait de l’oeuvre brulyenne le lieu où la rencontre des parallèles n’est pas exclue : c’est précisément cet espace, sans pli ni perspective, qui permet toutes les associations. Les yeux du lecteur de Bruly s’aventurent dans une variété considérable de mouvements : ils tournent, le plus souvent dans le sens des aiguilles d’une montre, le long des marges poétiques, ils parcourent les séries de haut en bas, de gauche à droite ou en diagonale, ils sautent de couleur en couleur complémentaire, ils suivent le tracé du dessin, comme celui du trajet de La Globe entre les contours des continents. À la possibilité d’une écriture sauvage répond donc chez Frédéric Bruly Bouabré la nécessité d’une lecture sauvage, obéissant à un double postulat de simultanéité et de libre circulation entre l’écriture et le dessin. On pourrait ainsi plaider pour le projet d’une reconstitution informatique de l’oeuvre brulyenne, qui permettrait peut-être mieux que le livre l’association d’une vue d’ensemble et de détail.

Il n’est pas sûr pourtant que l’option d’une reconstruction informatique suffise à la saisie de « l’encyclopédie sauvage » brulyenne. De fait, la métaphore du « jeu de cartes » montre bien combien l’oeuvre échappe au seul empire du regard : elle implique également, par la nécessité de distribuer, de trier, de tourner et de retourner les cartes du jeu encyclopédique, l’intervention de la main, dont Barthes remarquait déjà l’omniprésence dans les planches de l’Encyclopédie des Lumières[52]. Son rôle cependant a changé : alors qu’elle est représentée sur les gravures où elle fait figure de métonymie d’un corps humain dominant la machine, elle marque ici, par son intervention active, le survol d’un monde parcellaire et fragmenté. Si l’univers décrit par Frédéric Bruly Bouabré est proprement incommensurable, il est pour autant redevenu maniable.

La trajectoire brulyenne, partant de la structure de l’IFAN et du recours à des informateurs locaux pour aboutir à une intégration dans le réseau de l’art contemporain, se traduit ainsi par une prise de distance progressive avec l’idéal du livre longtemps revendiqué par l’artiste : Bruly représente un cas d’aspiration déçue à la publication via les réseaux africanistes, tardivement compensée par son « invention » en tant qu’artiste. On ne saurait dès lors comprendre son oeuvre en l’excipant entièrement de l’horizon textuel, documentaire ou prophétique, qui en constitue le foyer : les « cartes » de cette paradoxale encyclopédie sans volume qu’a érigée le storytelling artistique demeurent des objets mixtes, engageant une raison graphique placée au confluent du dessin et de l’écriture. Parler à propos de Bruly d’une « encyclopédie sauvage » peut dès lors revêtir plusieurs sens : c’est d’abord reconnaître la dimension heuristique d’un récit de l’art contemporain, que l’on peut soupçonner de prendre racine dans le paradoxe plaisant qui associe un style naïf au prestige de l’architecture encyclopédique. C’est aussi ouvrir le regard du lecteur, devenu spectateur ou joueur, à la mise à plat d’une encyclopédie labyrinthique – postcoloniale par son contexte de création, postmoderne dans l’instabilité de ses dispositifs. Entre art et science, entre détail et série, entre local et global, entre réseau immatériel et maniement, l’oeuvre brulyenne ne cesse décidément de faire « l’expérience de la limite » – ou de franchir la ligne rouge.

Appendices

Note biographique

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de lettres modernes, Ninon Chavoz a suivi une double formation en littérature et en histoire de l’art. Après avoir travaillé sur Doguicimi, roman ethnographique de Paul Hazoumé, et sur la scène de l’art contemporain béninois, elle est depuis septembre 2015 doctorante contractuelle à l’Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle, au sein de l’unité mixte de recherche THALIM. Ses recherches, sous la direction de Xavier Garnier, portent sur la tentation encyclopédique dans l’espace francophone africain et la conduisent à aborder les thématiques du savoir, de ses formes littéraires ou plastiques, et de ses prétentions à l’universalité.

Notes

-

[1]

Dessin appartenant à la collection Pigozzi, visible sur le site de la CAAC (Contemporary African Art Collection), à l’adresse suivante (consultée le 31 août 2016) : http://www.caacart.com/pigozzi-artist.php?i=bruly-bouabre-frederic&m=14&s=198.

-

[2]

Voir à ce sujet les réflexions de Cédric Vincent, qui impute à la muséification de l’oeuvre une standardisation des formes, exclusive de toute évolution de la pratique artistique : Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 433.

-

[3]

Voir Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, [1977]. Jack Goody interroge à travers le Round Robin la possibilité d’une écriture circulaire qui échapperait à toute forme de hiérarchie (p. 224).

-

[4]

On notera à ce titre qu’appliquer à Bruly le titre de magicien, comme le suggère l’intitulé de l’exposition, est problématique. L’Encyclopédie, monument rationnel des Lumières, demeure en effet dans l’horizon d’attente un objet scientifique, rebelle à une assignation magique et religieuse. On serait dès lors tenté de reprendre et de compléter l’oeuvre liminale ironique de Barbare Kruger, « Qui sont les magiciens de la terre? » : sont-ce « les médecins […], les écrivains […], les profs, les secrétaires […], les prêtres […], les avocats, les joueurs, les pilotes? » Ou peut-être les encyclopédistes?

-

[5]

Entretien d’André Magnin avec Cédric Vincent, réalisé en mai 2005, cité dans Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 391.

-

[6]

Voir Philippe Dagen, « Mort de Frédéric Bruly Bouabré, artiste ivoirien, inventeur de l’alphabet bété », Le Monde, 21/01/2014, consulté le 30 août 2016 à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/29/mort-de-frederic-bruly-bouabre-artiste-ivoirien_4355904_3246.html.

-

[7]

Au lendemain des Magiciens de la Terre, André Magnin, qui avait été chargé par le commissaire Jean-Hubert Martin de la partie africaine de l’exposition, est recruté par Jean Pigozzi qui lui confie la constitution d’une collection d’art contemporain africain – la CAAC (Contemporary African Art Collection).

-

[8]

Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 392.

-

[9]

« L’une des tendances du genre est son aspect cumulatif, dont le triomphe est relativement récent. Alors que les ouvrages didactiques globaux du passé effectuaient une sélection volontaire et hiérarchisante dans l’information disponible […], ceux d’aujourd’hui prétendent, à un niveau donné, assurer une cohérence et donner une image raisonnable d’une totalité. »; Alain Rey, Encyclopédies et dictionnaires, Paris, Presses universitaires de France, 1982, pp. 28-29.

-

[10]

Voir Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, 2014.

-

[11]

Voir Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie » (1964), Nouveaux essais critiques, Paris, Le Seuil, 2002, Oeuvres complètes, tome 1, p. 41.

-

[12]

Loin d’être propre au cas de Bruly ou de l’art africain contemporain, l’importance du récit est répertoriée par Nathalie Heinich comme caractéristique du paradigme actuel : « Autant dire que l’art contemporain est devenu, essentiellement, un art du “faire raconter” : un art du récit, voire de la légende, un art du commentaire et de l’interprétation […]. »; Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, 2014, p. 90.

-

[13]

Voir le site de la CAAC, consulté le 30 août 2016 à l’adresse suivante : http://www.caacart.com/bio.php?la=fr&m=14. Nous soulignons.

-

[14]

Voir Christian Salmon, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2007.

-

[15]

« La publication, l’exposition, la proposition devant un public sont des moyens d’implémentation – et c’est ainsi que les arts entrent dans la culture. La réalisation consiste à produire une oeuvre, l’implémentation consiste à la faire fonctionner », Nelson Goodman, L’Art en théorie et en action, Paris, L’Éclat, 1996, p. 55.

-

[16]

Jean-Loup Amselle, L’art de la friche. Essai sur l’art contemporain africain, Paris, Flammarion, 2005, p. 66.

-

[17]

Voir Jan Blommaert, Grassroots Literacy. Writing, Identity and Voice in Central Africa, Londres, Routledge, 2008. Les caractéristiques de cette littérature seraient, selon Blommaert, l’hétérographie, le recours à la langue vernaculaire, la distance à l’égard du genre pratique, l’insertion dans un savoir partiel ou local et le cantonnement à une mobilité réduite.

-

[18]

Lettre du 14 décembre 1982, Frédéric Bruly Bouabré, L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, pp. 75-76.

-

[19]

Voir Ernst Kris et Otto Kurz, La légende de l’artiste : un essai historique, Paris, Allia, 2010.

-

[20]

Cédric Vincent démontre cependant combien le recours à Bruly comme informateur ethnographique a pu inspirer et alimenter son écriture prophétique : « En résumé, c’est bien dans le cadre du milieu africaniste colonial qu’il faut situer non seulement la médiation mais aussi les conditions d’apparition à la fois de son prophétisme et de son syllabaire. »; Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 201.

-

[21]

Voir à ce sujet : Benedict Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2002.

-

[22]

« Le livre n’est pas édité, n’est pas publié, peut-être avec le temps d’autres personnes pourront trouver le temps de le publier, mais ça se trouve en Allemagne dans leur musée. Ce qui est microfilmé et gardé dans leur musée peut servir à l’Humanité. »; entretien de Frédéric Bruly Bouabré avec Cédric Vincent (15 juin 2002), cité dans Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 81.

-

[23]

Cette spécificité formelle est avancée dès l’avant-propos de l’oeuvre : « En tant que Temple d’adoration de l’être le plus mystérieux, cet ouvrage pourra, comme un être vivant, se voir grossir ou multiplier par l’addition de nouvelles Lois divines qui pourraient se révéler, dans l’Avenir infini, aux membres de l’Ordre […]. »; Frédéric Bruly Bouabré, Le livre des lois divines dans l’ordre des persécutés, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013.

-

[24]

Voir Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique? La construction des savoirs africanistes en France (1878-1930), Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 2002.

-

[25]

Voir Kusum Aggarwal, Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme, Paris, L’Harmattan, 1999.

-

[26]

On peut à ce titre citer le témoignage de Denise Paulme : « Il eût voulu voir publier une oeuvre quelque peu échevelée et totalement inclassable. Je m’efforçai de l’aider, mais en vain, aucun éditeur ne voulant tenter l’aventure. »; Denise Paulme, « Un conte bété et son narrateur », Gradhiva (n° 1), automne 1986, pp. 1-8.

-

[27]

Voir Michel Foucault, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, p. 9.

-

[28]

Voir Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), p. 241.

-

[29]

Cité par Denis Escudier, dans L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 67.

-

[30]

Il est à ce titre significatif de constater que Bruly reprend les termes de l’introduction de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : « L’Encyclopédie que nous présentons au Public, est, comme son titre l’annonce, l’Ouvrage de Gens de Lettres. » Nous soulignons.

-

[31]

Denis Escudier, « Frédéric Bruly Bouabré et ses “auto-biographies” », L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 69.

-

[32]

Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie » (1964), Nouveaux essais critiques, Paris, Le Seuil, 2002, Oeuvres complètes, tome 1, p. 50.

-

[33]

Denis Escudier, « Frédéric Bruly Bouabré et ses “auto-biographies” », L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 69.

-

[34]

Cité dans Jean-Loup Amselle, L’art de la friche. Essai sur l’art contemporain africain, Paris, Flammarion, 2005, p. 59, et Joëlle Busca, L’art contemporain africain, Paris, L’Harmattan, 2000.

-

[35]

Bien qu’elle ne soit pas formellement revendiquée, il pourrait exister une parenté entre la pensée de Bruly et celle de Cheikh Anta Diop. La perspective afrocentriste n’est pas absente des oeuvres brulyennes et intervient aussi bien dans Le Livre des lois divines dans l’ordre des persécutés que dans la version donnée par Bruly du conte de « Bogoulago ». À ce titre, la reconstitution par l’artiste d’un alphabet, proche dans son principe des hiéroglyphes, pourrait être interprétée comme une défense et illustration de l’égyptologie africaine. Voir Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, Paris, Présence Africaine, 1954.

-

[36]

Lettre de Frédéric Bruly Bouabré à Théodore Monod, datée du 19 novembre 1957, dans Frédéric Bruly Bouabré, L’Alphabet ouest-africain : le bété, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 18.

-

[37]

Voir Alain Rey, Encyclopédies et dictionnaires, Paris, Presses universitaires de France, 1982, pp. 17-24.

-

[38]

Le terme est employé par Bruly dans ses correspondances avec Denis Escudier : « L’image vraie de votre ami Bruly, c’est l’image d’un étudiant déchu, qui toujours peine dans la vie pour sa “grande réussite” » (lettre du 14 décembre 1982, retranscrite dans L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 77). Au début de la lettre, Bruly relate comment il a été exclu de l’école française pour rébellion en 1940.

-

[39]

Frédéric Bruly Bouabré, L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 77.

-

[40]

Voir Umberto Eco, « De l’Arbre de Porphyre au labyrinthe encyclopédique », Écrits sur la pensée au Moyen-Âge, Paris, Grasset, 2016, pp. 511-557.

-

[41]

Frédéric Bruly Bouabré, Auto-biographie, 1984, dans L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 79. L’expression est récurrente chez Bruly qui confirme dans un texte ultérieur le clivage entre feuille volage et bibliothèque : « En prenant une feuille imprimée au sol, je me disais intérieurement : “Il est bien plus facile de lire une simple feuille qu’un gros bouquin dans une bibliothèque!” Oui! Ce comportement d’un fou m’a aussi cultivé sur des sujets inattendus et même, parfois, très instructifs. », (p. 109).

-

[42]

L’une des dernières expositions organisées du vivant de l’artiste s’intitule Aujourd’hui je travaille avec mon petit-fils Aboudia, témoignant de l’instabilité de la fonction auctoriale dans l’oeuvre brulyenne.

-

[43]

Sur le format narratif de la bande dessinée et les possibilités de son rapprochement avec la littérature, voir : Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier, 2013. À cette linéarité narrative, on peut cependant opposer le cas d’oeuvres comme Building Stories de Chris Ware, dont l’éparpillement matériel fait appel à une participation du lecteur.

-

[44]

Voir L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 28.

-

[45]

Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

-

[46]

On notera d’ailleurs que cette discontinuité caractérise à la fois le format des cartes, dont chacune peut constituer une oeuvre isolée et autonome, et les modalités même de la représentation. De fait, les dessins de Bruly se fondent sur un isolement du personnage ou de l’objet, voire de la parcelle ou du fragment signifiant, représenté frontalement ou de profil sur un fond coloré. Du mouvement dialectique propre, selon Barthes, à la logique illustrative des planches encyclopédiques, Bruly ne semble retenir que l’élément analytique, offert, en dehors de tout contexte narratif ou descriptif, au regard du lecteur. Ce détachement contribue à la complexité de l’identification et à l’entretien d’un effet d’étrangeté ou d’opacification du sens : il rend nécessaire la lecture du texte circulaire qui, à la manière d’un emblème, cerne, éclaire et commente l’image.

-

[47]

L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 17.

-

[48]

L’homme dans le monde, un géant touche le soleil, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013, p. 17.

-

[49]

Voir Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, 2014, notamment « L’expérience des limites », pp. 55-75.

-

[50]

L’oeuvre brulyenne pourrait à ce titre être rapprochée d’une tendance générale au spatial turn, décrite par exemple dans : Bertrand Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Éditions de Minuit, 2007.

-

[51]

Voir au sujet de l’usage de ce terme : Lionel Ruffel, Brouhaha, Paris, Verdier, 2016.

-

[52]

« On peut même préciser davantage à quoi se réduit l’homme de l’image encyclopédique, quelle est, en quelque sorte, l’essence même de son humanité : ce sont ses mains. »; Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie » (1964), Nouveaux essais critiques, Paris, Le Seuil, 2002, Oeuvres complètes, tome 1, p. 45.

Bibliographie

- Kusum Aggarwal, Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme. De la recherche anthropologique à l’exercice de la fonction auctoriale, Paris, L’Harmattan, 1999.

- Jean-Loup Amselle, L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005.

- Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie » (1964), Nouveaux essais critiques, Paris, Le Seuil, 2002, Oeuvres complètes, tome 1, p. 41.

- Jan Blommaert, Grassroots literacy : writing, identity and voice in central Africa, Londres-New York, Routledge, 2008.

- Frédéric Bruly Bouabré, Denis Escudier, André Magnin et Yaya Savane, Frédéric Bruly Bouabré, Paris, Éditions Xavier Barral, 2013.

- Joëlle Busca, L’Art contemporain africain, Paris, L’Harmattan, 2000.

- Annie Cohen-Solal et Jean-Hubert Martin, Magiciens de la terre. Retour sur une exposition légendaire, Paris, Éditions Xavier Barral, 2014.

- Umberto Eco, « De l’Arbre de Porphyre au labyrinthe encyclopédique », Écrits sur la pensée au Moyen-Âge, Paris, Grasset, 2016, pp. 511-557.

- Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.

- Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, 2014.

- Alain Rey, Encyclopédies et dictionnaires, Paris, Presses universitaires de France, 1982.

- Cédric Vincent, Frédéric Bruly Bouabré : un prophète africain dans l’art contemporain, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS), 527 pages.

List of figures

Frédéric Bruly Bouabré, Costume, 2010, 14,2 x 10,5 cm. Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris. Voir la série des 40 dessins sur le site de la galerie : http://www.magnin-a.com/cspdocs/artwork/reports/notice.php?id=897.