Abstracts

Résumé

Liberticides, les sciences de gestion ? Question pertinente dans le contexte d’une société hypermoderne qui semble sous le joug de contraintes à saveur de transcendance déterministe. Pourtant, l’ère moderne annonçait autre chose. De la science, mais aussi de la liberté. Partant de ces idées, nous suggérons une dialectique de la liberté contraire au clivage qui semble s’opérer, en théorie, entre un projet de rationalisation liberticide et un projet d’émancipation orienté vers une quête de liberté. Nous verrons alors qu’entre les sciences de gestion et la gestion concrète, le point de jonction, c’est la technique, qui sous-tend la dialectique de la liberté.

Mots clés:

- gestion,

- modernité,

- rationalisation,

- émancipation,

- dialectique,

- technique

Abstract

Are the administrative sciences anti-freedom? A relevant question in our emphatically modern world, seemingly ruled by a transcendent determinism. Yet the modern era promised not only science but freedom. Starting from these ideas, we are proposing a parallel dialectic on freedom that runs contrary to the supposed rift between rationalization as the enemy of freedom and emancipation as a quest for freedom. We will show that administrative sciences and concrete management have something in common: the technique that implies a dialectic of freedom.

Keywords:

- management,

- modernity,

- rationalization,

- emancipation,

- dialectic,

- technique

Resumen

¿Liberticidas, las ciencias de gestión? Pregunta pertinente en el contexto de una sociedad hipermoderna que parece estar bajo el yugo de limitaciones con sabor a trascendencia determinista. Sin embargo, la era moderna anunciaba ciencia, pero también libertad. Partiendo de estas ideas, sugerimos una dialéctica de la libertad contraria a la división que parece operarse, en teoría, entre un proyecto de racionalización liberticida y uno de emancipación orientado hacia una búsqueda de libertad. Veremos que entre las ciencias de la gestión y la gestión concreta el punto de confluencia es la técnica, sustentando la dialéctica de la libertad.

Palabras claves:

- gestión,

- modernidad,

- racionalización,

- emancipación,

- dialéctica,

- técnica

Article body

La gestion est l’objet d’un très curieux paradoxe. D’un côté, elle est vue comme un pouvoir sans limite capable du meilleur comme du pire. Témoin d’une liberté en acte, la gestion érigerait des mondes toujours plus performants, transformerait sans relâche les sociétés dont elle aurait pris le contrôle et, par là, participerait, selon les uns, à la réalisation d’un idéal de progrès à venir ou, selon les autres, à la destruction du lien social par l’exigence d’une soumission de chaque instant aux impératifs d’une technique d’ingénierie du social aussi impersonnelle qu’inhumaine. De l’autre côté, la gestion est pensée en termes d’épiphénomène qui serait le fruit de multiples contraintes qui, en toute extériorité, la conditionneraient. Là elle ne serait que le réceptacle de déterminismes socio-historiques qui transcenderaient son action et sa volonté, ici, elle ne serait qu’ajustement marginal aux forces mécaniques d’un marché sans âme ni coeur et, plus loin encore, elle ne serait que l’expression fugace des toujours insondables et mystérieuses forces inconscientes qui à l’abri du regard et de la réflexivité gouverneraient en silence les actions des uns et des autres.

Dans ce texte, nous soutiendrons que ce paradoxe s’explique par l’origine de la gestion. Tout à la fois géniteur et enfant de la modernité, la gestion est animée par les tensions qui sont au principe du double projet des modernes, à savoir la rationalisation du monde et l’émancipation des humains et ce que nous tenons pour une négation de la liberté n’est en fait qu’une perversion de ce double projet. Dans cette perspective, ce texte s’inscrit en tant que socio-épistémologie : la rationalisation étant une quête épistémologique et l’émancipation, celle de la liberté.

Le niveau adopté de notre réflexion est donc bien celui de la science de la gestion, ce corpus de savoirs qui se donne à la pratique sous la forme de techniques. Puisque le management est une technique, voire même une cybernétique, une technique de la commande, une métatechnique (la technique des techniques), notre fil conducteur s’avère être un questionnement qui guide cette réflexion : ce corpus de savoirs est-il liberticide ?[1]

Mais d’abord, voyons ce que disent différentes littératures sur la gestion. Nous verrons que, loin de faire l’unanimité, la gestion et les sciences qui s’en réclament, sont éclatés sous quatre regards distincts, voire antinomiques. Ainsi, il y a des écrits qui nous présentent la gestion comme toute-puissante et fort aise de l’être, d’autres qui nous la décrivent comme soumise à des fatalités sur lesquelles elle n’a que peu – ou pas – d’emprise, d’autres encore qui la détractent, l’accusent et lui reprochent sa toute-puissance aux conséquences préjudiciables. Finalement, nous verrons une approche nuancée, qui n’idéalise ni ne diabolise, tout en admettant à la fois de la puissance et de la contrainte. Au terme de cet article, il apparaîtra au lecteur que nous situons notre propre pensée dans le courant de ces dernières contributions.

La toute-puissance en gestion

Du côté plus professionnel, plus praticien de la gestion, il semble n’y avoir aucune contrainte qui ne puisse être contournée, aucune menace qui ne puisse être contrée. On reconnaît d’ailleurs qu’il y toujours un clivage entre les académiciens et les consultants ou praticiens en sciences de la gestion et dans leur façon de proposer des stratégies gagnantes, les premiers se préoccupant de la production de nouvelles connaissances dites « scientifiques », les autres préférant donner priorité à la diffusion de données pertinentes, cueillies par exemple dans des sondages ou des notes sectorielles spécifiques (Cascio, 2007).

Dans cette perspective, on vise à équiper le gestionnaire, à l’outiller le mieux possible afin qu’il soit apte à déployer sa toute-puissance, toute-puissance qui n’est pas remise en question. Si elle s’avère absente, défaillante ou bancale, cela ne fait que confirmer qu’elle est pourtant bien là, en latence, et qu’il s’agit donc tout simplement de lui donner les moyens de se faire valoir dans ce qu’elle a de meilleur. C’est le royaume du savoir-faire, l’empire du « How to » : il y a une recette-solution à tout problème, il suffit de la trouver et de l’appliquer.

Les obstacles proviennent d’ailleurs bien souvent de limites que s’imposent les gestionnaires eux-mêmes : « In sports as in business, the main obstacle to achieving the « impossible » may be a self-limiting mind-set ». Ce n’est qu’une question de « mental roughness » (Jones, 2008, p. 123). On peut même démystifier le mystère du charisme pour en extraire les techniques, dérivées ensuite sur une échelle destinées aux dirigeants (Jayakody, 2008), ou encore dégager les habiletés requises dans des processus qui semblent a priori simple affaire de décision efficace et au bon moment, comme dans les cas d’options réelles à exercer en finance (Barnett, 2008). Mais pour être tout-puissant, le gestionnaire ne doit jamais perdre de vue qu’il doit se méfier de lui-même, ou plutôt de son « appétit de compétition » trop envahi d’émotions nocives (Malhotra et al, 2008).

La mode est à la responsabilité sociale, à l’éthique organisationnelle et l’entreprise est dans un domaine d’activités qui peut soulever la controverse, comme par exemple Burger King et son fast-food face aux droits des animaux ? Qu’à cela ne tienne : on peut développer des programmes de responsabilité sociale corporative sur mesure et adaptés aux circonstances (Groover, 2008).

Malgré la turbulence de la mondialisation, il y a des stratégies gagnantes; souvent même, le noeud gordien se situe dans leur bonne implantation et il faut donc en dégager les secrets (Neilson et al, 2008), et la prudence est de mise pour éviter d’agir aveuglément (Reinartz & Ulaga, 2008). Qu’il s’agisse d’établir les leçons de base pour des structures nouvelles, des entreprises « multi-unités » (Garvin & Lévesque, 2008), d’élaborer des alliances stratégiques de « méga-communautés » (Gerencser et al, 2008) ou des modèles de gouvernance partagée pour les mondes virtuels (MacInnes, 2006), l’idée c’est d’équiper le plus et le mieux possible le gestionnaire dans une économie qui se veut nouvelle en raison de son facteur de production principal que constitue le capital des idées (Dean & Kretschmer, 2007). On parle même d’un changement de paradigme qu’il serait possible d’effectuer, du « nationalisme méthodologique » au « cosmopolitanisme méthodologique » (Beck, 2008).

Si l’incertitude augmente de par la complexité de notre époque, il y a des moyens pour mieux la cerner, notamment en gestion de projets pour les technologies de l’information (Asllani & Ettkin, 2007) ou pour les entreprises nanties de lourds actifs intangibles de propriété intellectuelle qui sont l’objet d’attaques de « requins » sournois (Henkel & Reitzig, 2008). Évidemment, l’innovation est toujours le mot clé au coeur des stratégies gagnantes et de la toute-puissance, comme en témoigne l’exemple de Toyota, qui confirme encore le succès japonais par le jumelage audacieux de processus de production améliorés et d’une culture organisationnelle faite de contradictions et de paradoxes… (Takeuchi et al, 2008).

Dans les discours professionnels, la gestion est donc toute-puissance et c’est très bien qu’elle le soit.

Le déterminisme et la fatalité en gestion

Par contre, du côté plus académique, et surtout sociologique, ce n’est pas la toute-puissance qui semble être la prémisse de base du management et de ses sciences, mais bien au contraire, on y constate plutôt la montée en force spectaculaire de forces occultes, d’entités complexes et quasi déterminantes pour les entreprises et leurs acteurs, réduits dans une telle perspective à de simples agents essayant de réagir et de contrer des pouvoirs invisibles dont les effets sont pourtant bien réels, et bien souvent aussi, pervers. Ainsi, ici, le déterminisme est à la fois socioculturel (la gestion est porteuse de cultures nationales – d’Iribarne, 1989) et économique. Le maître-mot, c’est l’adaptation. La gestion doit s’adapter, aux cultures, aux générations, aux secteurs, aux personnes, etc. Elle doit donc composer avec des contraintes et sa liberté se décline en adaptation. Nous sommes alors loin, très loin de la toute-puissance.

On s’interroge, non sans inquiétude, notamment sur cette fameuse mondialisation qui est maintenant déclarée irréversible, et de son impact sur le comportement des individus qui transcende désormais les frontières locales et nationales. Qu’en est-il du concept de communauté, de culture, de politique d’entreprise, de gestion ? (Woodward et al, 2008). C’est l’identité qui est en cause, car elle serait à risque du moule uniformisant d’un mouvement radical qui se voulait au départ universel.

C’est aussi la question des inégalités qui est soulevée : celle du risque global, celle des différents continents, celle reliée au « cosmopolitanisme », qui tient aux capacités et aux ressources que l’on détient pour transcender les frontières et participer de ce nouveau paradigme (Beck, 2007). Des inégalités qui découle de l’économie qui façonne et mène notre monde, dont il faudra « dé-penser » les fondements mêmes afin d’espérer pouvoir augmenter la marge de manoeuvre, le libre-arbitre qui semble de plus en plus menacé par la fatalité de la soumission (Caillé, 2005). Le « malaise dans la démocratie » se cristallise autour de l’idée d’un retour aux totalitarismes, qu’il faut dénoncer pour les contrer (mais… comment ?) C’est donc bien souvent en arrimant la problématique économique (et de la gestion qui s’y opère) avec celle de la politique que les sociologues identifient les maux qui affligent notre monde. Ainsi, l’alter-économie ne peut aller de pair qu’avec une alter-démocratie pour paver la voie aux « chantiers de l’espérance » (Revue du Mauss semestrielle, 2e trimestre 2005).

Chose certaine, selon les tenants de cette perspective : « On ne desserrera pas l’emprise toute-puissante de l’économie (et de la finance) sur nos vies, on ne bâtira pas un « autre monde » sans ébranler la croyance en la science économique orthodoxe, celle qu’on enseigne à l’identique sur toute la planète désormais, et qui nous persuade qu’il n’y a pas d’alternative, pas d’autre voie possible. » (Revue du Mauss semestrielle, 2e trimestre 2007).

Dans les discours académiques et scientifiques, la gestion donc est sous la férule de déterminants qui en limitent considérablement les choix, quand ils ne les annulent pas.

La critique en pratiques de gestion

Parallèlement à ces deux univers précédents, l’un convaincu de la toute-puissance en gestion, l’autre des fatalités qui en menace l’exercice sain, on trouve une troisième perspective qui s’enrichit des critiques, souvent acerbes, voire virulentes, que des académiciens formulent envers la gestion et les sciences qui en discourent.

Ainsi critique-ton ce que l’on semble identifier comme une dérive, le management et son enseignement; en effet, selon Mintzberg (2005), nous aurions intérêt à mettre aux commandes « des managers, des vrais ! Pas des MBA », étant donné le peu de valeur de ce diplôme et le fait qu’il formerait des arrivistes carriéristes complètement déconnectés des réalités de la gestion dans sa concrétude.

Chez les critiques, le constat est partout le même : un constat d’échec, non pas dû à de bénignes erreurs de calcul ou de prévision, mais à de graves errances dans les pratiques des gestionnaires qui auraient des répercussions catastrophiques sur notre monde. Il y aurait donc un « coût de l’excellence » (Aubert & de Gaujelac, 2007), dans une société qui carbure au succès sans se soucier des êtres qui s’essoufflent et souffrent de cette épuisante course à la performance. D’où la remise en question qui s’impose quant à l’encensement du management et au déploiement aveugle des sciences satellites qui en alimentent la pratique, pour éviter la fameuse « stratégie de l’autruche » où l’on fait semblant d’ignorer l’état des choses (Aktouf, 2002).

Nous serions en perte de sens, de signification, au profit d’un libéralisme économique débridé alimenté par une « douce barbarie », celle de la « modernisation aveugle des entreprises et de l’école » où, loin de retrouver des personnes autonomes, en processus d’individuation, nous retrouverions simplement des robots endoctrinés pour mieux être mobilisés et manipulés (Le Goff, 2003).

Le mal n’est pas minime : ici, c’est toute la société qui est mise sous microscope, pour en scruter les dérapages et les conséquences désastreuses sur le social, sur le culturel, sur le symbolique. La gestion de tout, pas seulement des organisations, mais du temps, des autres, de soi, de sa vie privée, de ses émotions, etc. est en train d’envahir donc toutes les dimensions de la société, sous couvert de sa légitimité pragmatique et de son projet scientifique praxéologique (Piaget, 1970), alors qu’il s’agit bien souvent d’une idéologie, une idéologie dangereuse dans les dogmes qu’elle professe et les exigences qui en découlent. Comment, en effet, ne pas voir les effets pervers du pouvoir autoritaire et hiérarchique du management ? Mais il y a pire, clament les critiques, lorsque le management se travestit et commande un don de soi illimité dans le travail, le travail présenté et donc vu comme seule porte de salut. Il en résulte une course à la productivité généralisée qui, d’instrumentale qu’elle pouvait être au départ, se fait désormais finalité en soi. C’est une « société malade de la gestion », en raison de cette « idéologie gestionnaire », du « pouvoir managérial » et du « harcèlement social » qui en résulte (de Gaujelac, 2005).

Les discours critiques, pour leur part, reconnaissent la toute-puissance de la gestion, mais c’est pour mieux incriminer cette surabondance de liberté.

Entre puissance et contrainte en gestion

Finalement, on ne peut passer sous silence un discours qui se veut nuancé, considérant à la fois le potentiel des gestionnaires et de leurs pratiques, ainsi que les diverses entités qui les contraignent, de même que les enjeux humanistes sous-jacents au management, comme le font les critiques.

Dans cette mouvance, d’autres approches théoriques des organisations sont mobilisées pour jeter un éclairage nouveau sur les stratégies et les comportements des acteurs en situation de gestion. Par exemple, on utilise l’approche narrative pour étudier les effets des récits organisationnels sur la capacité d’une entreprise à obtenir du capital (Martens et al, 2007), ou encore l’approche institutionnaliste pour comprendre l’action collective de parties prenantes et dans l’importance de rationalités en concurrence qui se complètent dans la prise de décision, et qui transcendent la simple mise au jour de règles explicites (Mattingly & Hall, 2008).

D’ailleurs, les discours peuvent intégrer une pluralité de perspectives et de théories pour modéliser un phénomène, l’expliquer et le comprendre. On peut donc voir, par exemple, un alliage de la théorie institutionnaliste, de la vue basée ressource de la société ainsi que de la théorie des coûts de transaction pour comprendre en quoi la collaboration entre PME dans des environnements aux infrastructures et institutions pauvres peut les aider à atteindre une plus grande efficience collective et un accès amélioré aux marchés mondiaux (Mesquita & Lazzarini, 2008).

De nouvelles idées se développent, proposant que le management soit un processus ouvert/fermé de coordination d’individus appropriés pour une activité à réaliser, individus dont les actions découlent de leurs interprétations intrinsèques aux situations particulières qu’ils rencontrent : il ne faut donc pas confondre management et managérialisme (Pearson & Parker, 2008), ce dernier étant synonyme de la toute-puissance dont plusieurs teintent la gestion (que ce soit en termes positifs ou négatifs).

Dans cette perspective, on ne s’étonne pas que la gestion soit vue sous l’égide d’un ensemble de possibles et de contraintes; puisque la définition classique de la stratégie contredit les dynamiques naturelles qu’observent les tenants de ces discours, il y a donc tout lieu à multiplier, voire à combiner les cadres conceptuels pour mieux capter la réalité et en rendre compte (Denis et al, 2007; Rodriguez et al, 2007).

Constat : des paradoxes de la gestion à la Modernité idéelle

Pour éclairer le paradoxe d’un nouveau jour, nous avons besoin de lumières et quoi de mieux que les Lumières de la Modernité ? C’est par un détour vers les fondements et la dynamique de cette Modernité que nous dégagerons l’esprit de la connaissance scientifique, qui s’est déployée sur le modèle newtonien et qui s’est appliquée à l’explication du monde des objets, mais aussi à l’explication du monde des sujets. Dès lors, on comprendra mieux le caractère liberticide souvent attribué aux sciences de gestion, pour ensuite revenir à la gestion comme pratique concrète et à une réalité qui ne soit pas forcément conforme à ce que la science peut en dire.

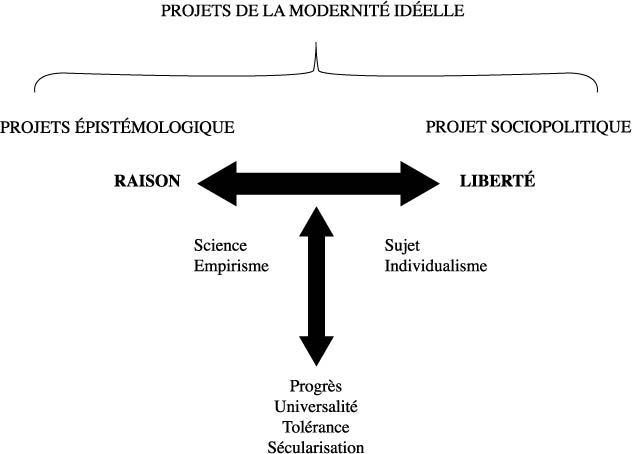

Puisque la gestion est un phénomène qui découle – parce qu’il l’illustre – en même temps qu’il l’alimente – parce qu’il y participe – de la Modernité sur laquelle repose la société occidentale, elle est donc profondément marquée du sceau même de cette Modernité. Sur le plan idéel, celle-ci se caractérise essentiellement selon dix idées principales, largement inspirées de qu’en recensent Weber, Arendt, Aron, Heidegger, Touraine et résumées par Hamilton (1996) dans un ouvrage portant sur la Modernité:

La raison;

La science;

L’empirisme;

La liberté;

Le sujet;

L’individualisme;

Le progrès;

L’universalité;

La tolérance;

La sécularisation.

Ces dix idées fondamentales, lorsque mises en relation, expliquent en large partie les développements du projet de société qui est le nôtre, et qui aménage conséquemment le cadre d’émergence de la pensée administrative et de son déploiement effectif en gestion et dans les sciences qui en traitent. Fondamentales, concourant chacune à modeler les contours de la modernité, elles n’y sont cependant pas toutes inscrites au même titre, deux d’entre elles formant le noyau dur de deux projets, épaulées et sustentées par le prolongement et l’accélération des autres : la raison, qui s’inscrit comme pilier d’un projet épistémologique, et la liberté qui s’inscrit quant à elle comme pilier d’un projet sociopolitique. Pour nourrir le premier projet, on s’appuie sur la science et l’empirisme; quant au second, il s’alimente par le sujet et l’individualisme. Mis de front, ces deux projets visent en bout de ligne au progrès, à l’universalité, à la tolérance et à la sécularisation. Voilà qui explique donc l’ordre dans lequel nous avons présenté les dix principales idées clés recensées par des auteurs qui ont voulu saisir l’essence de la Modernité.

Un premier vecteur clé : la raison

Ainsi le projet épistémologique vise à accroître la connaissance par la science est-il effectivement central, et est-il compris dans le sens que lui a attribué la révolution scientifique newtonienne, c’est-à-dire en tant qu’accroissement du savoir humain basé sur le doute expérimental, qui se nourrit de l’empirisme et où la détermination des lois de la nature rend celle-ci prévisible, pour garantir le progrès de l’humanité. En effet, le croisement de la raison et de la science dans sa version appliquée, étaye cette idée de progrès à l’effet que la condition humaine puisse être améliorée grâce à cette heureuse rencontre de la raison et de la connaissance scientifique béante d’espoir et de bien-être accru : linéaire, la transformation continuelle est de mise, elle éclipse toute conception d’un monde d’équilibres immobiles, elle rompt la régularité du temps cyclique pour en redresser la flèche, dès lors ascensionnelle vers le but ultime du progrès sans fin.

Un deuxième vecteur clé : la liberté

Le deuxième projet au coeur de la Modernité est sociopolitique et a pour but la liberté. De quelle liberté s’agit-il ? Il est ici question de celle du sujet, que l’on proclame souverain, une liberté donc à la fois de pensée et de comportement, par opposition aux contraintes d’un ordre divin immuable établi auquel se soumettre et adhérer sans remise en question. Il s’agit bien sûr d’une liberté politique, qui pose la question du collectif, nouvelle « transcendance » se substituant à Dieu (Hobbes, 2000), et que les philosophes des Lumières – Voltaire, Rousseau entre autres, surtout Kant - vont chercher à fonder sur une liberté plus fondamentale, une liberté métaphysique, individuelle, qui appelle son corollaire, la responsabilité. Qui plus est, la liberté proclamée est, paradoxalement, la nouvelle contrainte, le nouveau déterminisme de l’Homme si on peut employer cette expression : autrement dit, l’Homme n’a plus le choix de s’en remettre à une entité divine supérieure, il est obligé… d’être libre et d’agir raisonnablement, en fonction de sa raison.

La liberté du sujet va de pair avec l’idée de l’individualisme, puisque l’individu humain et sa raison suprême évincent toute forme d’autorité supérieure, mais aussi avec celle de tolérance, l’être humain étant supposé universel et uniforme dans sa condition, quelles que soient ses origines et sa culture.

On voit donc bien que les dix idées au coeur de ce qui constitue la Modernité sont articulées ensemble, comme le montre la représentation graphique des liens explicatifs sur la grille conceptuelle suivante :

Figure 1

Liens entre les idées fondamentales de la Modernité

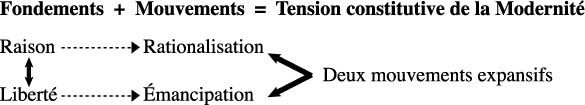

Les vecteurs clés et les fondements ne sont pas statiques : il y a au coeur de la Modernité un mouvement, une tension dynamique. Ainsi, on pourrait résumer cette dynamique en deux mots : rationalisation et émancipation, donc un mouvement expansif de la raison et un mouvement, également expansif, de la liberté. Opposés quoique également complémentaires, ces deux mouvements sont en perpétuelle tension et c’est cette tension-là qui est au principe de la Modernité car elle définit et anime les deux projets, l’un épistémologique, l’autre sociopolitique, propre à cette ère, comme l’illustre cette figure :

Figure 2

Dynamique de la Modernité

Le noble objectif : le progrès de l’humanité

Ainsi, comme on l’a évoqué, la Modernité du siècle des Lumières s’est-elle accaparé du thème de la science, discours considéré comme « séparé » de la connaissance commune et dès lors érigé au statut de valeur fondamentale. On y voit une quête toujours inachevée, la promesse du progrès et du bonheur : « La science nouvelle apparaît comme une oeuvre collective essentielle au bonheur de l’humanité; cette oeuvre est une oeuvre de longue haleine. » (Gusdorf, 1966, p. 48). C’est par la science que le sujet glorifie sa propre raison, lui donnant un vernis de toute-puissance et de vérité, qui porte en son sein l’humanisme dont elle se dit apte à garantir le déploiement ne serait-ce, justement, que par l’affirmation de la centralité du sujet dans ce projet moderne.

Parce qu’en bons termes avec la science, qu’elle seule, sans le soutien rassurant de la tradition et de l’équilibre immuable, a pu lancer dans son essor, la raison fait du sujet le nombril de cette belle relation, dans un dessein fort louable de progrès, tant scientifique que social : ce point-ci est crucial et il mérite d’être souligné. En effet, si la science, dans son mouvement ascendant, échafaude des lois dont l’abstraction et la sécularisation vont croissant, l’ordre social y calque et son refus de subordination à la hiérarchie divine, et son désir d’universalité.

La science, pour le projet moderne, c’est bien entendu la science telle qu’elle se constitue avec Newton. Parce présumée «uniforme», la nature humaine peut, voire doit, faire l’objet d’une science de l’humain qui puisse fonder toute science, raison suprême et sujet souverain obligent… L’individu est un être essentiellement social, d’où l’orientation d’une science qui soit, elle aussi, dès lors sociale, et qui puisse, tout comme sa version du monde « non-humain » – les sciences de la nature – ouvrir sur un progrès : sous l’impulsion et l’application d’un savoir empirique et rationnel, des institution sociales exemptes de maux sociaux tels que l’injustice ou le despotisme pourraient être créées et contribuer directement à l’établissement de la paix sociale, du bonheur et surtout, de la liberté de chacun. Éradiquer le Mal, noble but de moralité, sans recours à la religion mais en se fondant sur une science prometteuse de vérité, telle était donc la grande intention liée à l’émergence du sujet et de son insertion au sein de la société (Hamilton, 1996).

Glissement de terrain

Toutefois c’est précisément dans cette volonté d’asseoir à la fois la nature et la société sur la base de la science que logent les germes d’une négation de la liberté elle-même ! Une négation qui s’affirmera avec l’émergence et l’autonomisation des nombreuses disciplines des sciences sociales, lesquelles feront en sorte que le sujet s’applique progressivement son propre mode de connaissance : le mode scientifique.

Ainsi, de sujet qu’il se voulait, le voilà qui s’objectivera, se prenant pour objet de science, imitant son anthropologie sur sa nouvelle cosmologie en en empruntant le langage considéré seul « valide » : « On s’efforcera donc de l’appliquer en dehors même de son terrain propre, au risque de fausser ainsi le sens du réel en méconnaissant la spécificité des ordres de phénomènes. » (Gusdorf, 1960, p. 112).

Il y a donc un glissement de terrain qui s’effectue car l’appui scientifique newtonien dans le domaine du social pose problème. D’une part, la raison cherche à expliquer, comprendre le fonctionnement mécanique du monde : le monde des objets, mais aussi celui des sujets… Alors que d’autre part, on retrouve de plus en plus un sujet qui cherche à constituer son identité, à se faire, qui refuse de se laisser objectiver, tourné vers son libre-arbitre, son autonomie, sa liberté intrinsèque que lui garantissait la raison sans pourtant réussir à honorer sa promesse. La raison cherchant, donc, à rationaliser le sujet et le sujet cherchant à se subjectiver contre la raison !

Si au début de la Modernité, science et liberté étaient les deux vecteurs clés tous deux sous-tendus par la raison et le sujet, on assiste progressivement à leur clivage, parce que s’établit une étroite association entre d’une part la science et la raison, et d’autre part, la liberté et le sujet. Autrement dit, les dimensions de la tension fondatrice sont comprises comme étant en confrontation perpétuelle et non plus, aussi, en complémentarité. Pour les disciplinaires des sciences sociales, le projet de rationalisation (l’une des deux dimensions de cette tension fondatrice) qui investit le domaine de la gestion représente le côté obscur, la force liberticide qui cherche à dominer l’autre dimension du couple liberté-sujet, voire à l’éradiquer.

La gestion comme phénomène moderne liberticide

C’est parce que le phénomène de la gestion est constitutif de la Modernité caractéristique de notre société (Déry, 2002) qu’il nous est apparu utile d’étudier de plus près cette Modernité, pour mieux être à même d’apprécier le thème de la liberté dans les sciences de gestion, qui, on l’a évoqué en introduction, sembleraient de prime abord essentiellement liberticides.

La gestion est donc effectivement, profondément moderne, elle participerait même à un vaste mouvement de rationalisation qui se situe au coeur même du projet initial des Lumières. Couronnée souveraine, la Raison est engagée dans un processus de quête infinie et son règne semblerait devoir s’étendre de façon universelle à la nature, certes, mais également aux Hommes. Elle supplanterait la tradition, la reléguant au plan d’une image romancée du réel pour mieux étendre ses capacités, promesses d’acquisition de vérité et de bonheur humain. Dieu est écarté de la joute au profit d’une science destinée à mettre au jour des connaissances fondées, solides, factuelles, en un mot, vraies. En même temps que s’opérerait ce mouvement de sécularisation, on assisterait également à celui d’une technocratisation : « La libération des contrôles et des formes traditionnelles d’autorité permet le bonheur mais ne l’assure pas; elle appelle la liberté humaine mais la soumet en même temps à l’organisation centralisée de la production et de la consommation. » (Touraine, 1992, p. 10)

Voilà donc le caractère profondément liberticide de la gestion ! En effet, la rationalisation et la technocratisation doivent prendre appui sur la gestion, afin de subordonner l’ordre des moyens à celui des finalités universelles qui englobent les fins individuelles. Ainsi, si tant est que la Modernité ait accouché du sujet, ce serait pour mieux en assimiler la liberté intrinsèque aux intérêts collectifs, aux exigences d’une norme, d’une règle, d’une structure, d’un système, en bref, « … d’un tout, que celui-ci soit l’entreprise, la nation, la société ou la raison elle-même. » (Touraine, 1992, p. 10.) Le règne de la Raison privilégierait l’emprise de ce tout, de ce système sur les acteurs (Crozier & Friedberg, 1992), par une normalisation et une standardisation croissantes : ce serait dès lors la fin d’une légitimation de hiérarchies fondées sur l’ordre divin, au profit d’un ordre social reposant sur les lumières de la Raison qu’il faut organiser rationnellement afin d’en dégager un progrès, source d’un accroissement des richesses. La sociologie de Comte, Saint-Simon et Fourier s’est élaborée autour du rationalisme individualiste des Lumières et de la conception de la société comme « tout social » dont on peut maîtriser l’histoire en visant le progrès.

De la théorie scientifique à la concrétude du réel

Toutefois, d’après nous, la représentation scientifique que nous avons évoquée plus haut en faveur d’une rationalisation croissante contre la liberté du sujet est une théorie réifiée, mais qui ne sous-entend nullement que le réel y corresponde nécessairement. Au glissement de terrain théorique, nous croyons au contraire que le réel a conservé le rapport fondateur tensionnel moderne, contradictoire peut-être dans certaines de ses manifestations, mais aussi complémentaire et identique. Autrement dit, il s’agit de réinstaurer le rapport dialectique initial : ainsi, l’analyse épistémologique de la liberté en sciences de gestion doit être une mise en synthèse de ce rapport. L’originalité de notre propos est de réintroduire la notion d’une nécessité de concepts clés et c’est la raison pour laquelle nous avons opté pour faire un retour à la Modernité idéelle afin d’y puiser des concepts invariants qui contrecarrent les glissements de terrain auxquels une science peut être exposée. La démarche s’apparente à l’idéaltype wébérien, elle s’attarde à revenir aux vecteur clés de l’entrée en modernité et à la dynamique de base. Sans cela, il nous faut admettre d’emblée que nous assistons donc à une sortie de modernité, puisque s’affirmerait de façon croissante la domination de l’une des dimensions (la rationalisation et la science) sur l’autre (l’émancipation et la liberté du sujet). En fait, la technique est au coeur des deux projets et dès lors, c’est là qu’il convient de déplacer le regard. Tant mieux, puisque comme nous l’avons déjà mentionné, la gestion est fondamentalement (ontologiquement, au sens métaphysique du terme, oserions-nous dire), une technique. Ainsi, la technique peut être envisagée comme vecteur de la raison liberticide mais aussi comme instrument du progrès.

La technique comme facteur d’explication du glissement de terrain

Si les sciences de la gestion peuvent être qualifiées de liberticides (et en fait, elles ne le sont pas toujours – en sciences de la gestion, il y a des sujets plus libres que d’autres, la liberté des uns se manifestant dans et/ou par la contrainte des autres), c’est en bonne partie comme on l’a vu parce qu’elles sont calquées au départ sur le modèle newtonien de la connaissance scientifique, avec toutes les conséquences que cela entraîne dans le domaine du social, où l’on s’applique à débusquer les lois transcendantes, les déterminismes causaux et la mécanique derrière les acteurs relégués par le fait même à titre d’« agis ».

Mais ce caractère liberticide est également tributaire d’un autre facteur, celui de la technique, dont l’essor a été indéniable sous l’impulsion du déploiement de la science. La technique est directement tributaire de la science et elle a souvent été considérée comme une entrave au projet d’émancipation. En effet, elle loge en elle-même un caractère de rationalité, donc de réduction à la logique des faits et des moyens instrumentaux au détriment de celle des valeurs et des finalités. Le but ultime étant bien entendu d’accroître l’efficience, les choix techniques se résument donc automatiquement à cet objectif d’artificialité (d’ailleurs, pour Simon entre autres, les sciences de la gestion sont très précisément des sciences de l’artificiel). Augmenter le rendement en supprimant le hasard permet une plus grande prévisibilité. Comme il s’agit du meilleur choix a priori pour ce faire, il y aurait donc un « One best way »[2] auquel il faudrait tendre et qui condamnerait, par conséquent, tout autre choix qui n’aille pas dans ce sens. Autrement dit, c’est un phénomène qui brime la liberté de choix, donc celle du sujet, qui vient au renfort du projet de rationalisation et amenuise celui d’émancipation. De par sa filiation naturelle avec la science, qui elle, se veut universelle et objective, la technique se fait aussi uniformisante et insécable, comme l’analyse froidement (et de façon très… technique) Jacques Ellul (1990), qui prend appui sur la « Théorie générale des systèmes » d’un Bertalanffy (1973) pour démontrer le caractère intrinsèquement systémique et autonome de la technique.

Qu’il s’agisse de Marcuse qui s’interroge sur l’instrumentalisation de l’Homme par celle-ci (1968), de Heidegger qui en questionne l’essence (1958), ou de Habermas qui la dénonce, l’assimilant à une idéologie corrélative à un enjeu de pouvoir (1978), la technique est souvent considérée par des auteurs, regards, perspectives ou domaines de recherche comme étant une sombre puissance artificielle négative. Une puissance artificielle qui permet, certes, de s’affranchir des contraintes de la nature, mais dont la complexité croissante, comme le souligne Giddens en l’assimilant à des « systèmes experts » (1994), donnerait désormais à penser qu’il y a eu renversement, et que la technique serait bien davantage un instrument de domination (et surtout, qu’elle serait porteuse de conséquences inattendues et indésirables, donc dans cette perspective, ne serait pas l’instrument du progrès). Et c’est ici que s’établit le point de jonction avec les sciences de gestion et le qualificatif de « liberticide » dont elles peuvent hériter; la finalité de la gestion, du management en général, en est une d’efficacité. C’est une quête logée au coeur des décisions et de l’action managériale qui en découle. En ce sens, la gestion, c’est en quelque sorte la technique des techniques, une espèce de « métatechnique », qui n’a pour objectif avoué que cette fameuse efficacité. Les sciences de gestion, par essence, sont donc conviées à cet impératif de normativité de l’action efficace. On leur demande donc d’oeuvrer au peaufinement indéterminé des méthodes qui permettent de nourrir ce dessein, mais surtout, de l’atteindre, selon l’utopie bien entretenue d’aller toujours en s’améliorant… dans l’efficacité, grâce à ce perfectionnement des méthodes. C’est la démesure utopique, l’ubris grecque déchaînée !

Le dépassement du clivage

C’est pourtant l’apanage du social organisé, que d’être constamment partagé entre la mesure – l’ordre, le système, l’organisation, la méthode, l’efficacité – et la démesure – le chaos, l’acteur, la perturbation, le dépassement, la sublimation. La première établit des repères rassurants, structurants, et la seconde provoque le changement, ébranle l’assise de ces normes requises, par exemple en gestion, pour l’équilibre du social organisé.

Il faut donc se méfier et veiller à ne pas instaurer une dichotomie sommaire, qui identifierait la technique au projet de rationalisation et ferait de ce projet une dimension totalisante et liberticide par rapport à son vis-à-vis, ennemi par le fait même, l’émancipation de l’acteur et sa quête de liberté. Il s’agirait alors de la même fragmentation réductrice qui conduit au glissement de terrain des vecteurs clés et de la dynamique de la Modernité idéelle.

De la même façon, il serait tout aussi pernicieux de faire le même genre d’association, mais avec une approche positive de la technique et de ses résultats. Là encore, ils sont nombreux les auteurs, regards, perspectives ou domaines de recherche qui font de la technique le véhicule par excellence du progrès, la voie garantissant la réalisation ultime de l’acteur-sujet s’appropriant outils et moyens pour mieux effleurer les contours de sa liberté, s’auto-réaliser, et participer à l’élévation de l’intelligence collective (Lévy, 1997; 2002).

D’un côté ou de l’autre, que la technique soit vue comme participant exclusivement du projet de rationalisation ou, au contraire, exclusivement du projet d’émancipation, il y a réduction, schisme naïf à notre avis. Nous l’avons mentionné déjà, la théorie réifiée ne correspond pas forcément au réel, et c’est ainsi que nous ne pensons pas les sciences de gestion comme étant forcément, nécessairement liberticides. Elles peuvent l’être, mais ce n’est pas une équivalence automatique, pas plus que ne le serait l’autre version, positive, de la technique au service du sujet et de la liberté. Autrement dit, la technique est à la fois habilitante et contraignante, elle peut donc être mobilisée tant par un projet de rationalisation que par le projet d’émancipation.

Les sciences sociales en quête de lois à la base des sciences de gestion

C’est donc par une pensée dialectique, et non pas dichotomique, qu’il faut penser la technique et les mouvements dynamiques de la modernité. Cette pensée dialectique refuse le dualisme radical entre objet et sujet, entre rationalisation et émancipation. Au coeur même de la tension fondatrice, la liberté est elle aussi dialectique et non l’apanage de l’une seule des dimensions. Ainsi, c’est reconnaître au sujet une nature objective, et à la raison, produite par l’Homme, une nature subjective : si les sciences de la gestion s’avèrent liberticides, c’est parce qu’elles perdent de vue que le social n’est, certes nous en convenons, jamais totalement libre, ni totalement conscient, mais pas davantage simple mécanisme ou machine déterminée par des contraintes transcendantes qui le surplomberaient pour en assurer la destinée.

Les sciences de gestion ont beaucoup puisé aux sources des sciences sociales pour alimenter leur propre champ, notamment dans l’économie et la sociologie. C’est ainsi qu’elles ont pu participer à l’étude des environnements dans lesquels évoluent les organisations et les gestionnaire qui y oeuvrent. Mais ce faisant, elles en sont venues à beaucoup élaborer sur les variables externes, surtout considérées en tant que contraintes qui pèsent lourdement sur les organisations et font qu’on remet même en question la marge de manoeuvre des gestionnaires. Quoique méthodologiquement basée sur l’individualisme, l’économie est une discipline qui aboutit à l’émergence d’« entités » supérieures et abstraites, comme le marché, la finance internationale, la mondialisation, etc. Ces entités sont considérées comme des données complexes, qui réduisent le pouvoir concret des praticiens de la gestion. Même son de cloche du côté de la sociologie, où le collectif transcendant s’avère une contrainte liberticide pour l’acteur-sujet qui se voudrait libre. La liberté, dans un contexte d’entrave à son déploiement dans l’action, est impossible, elle est partout éradiquée par la prolifération de déterminismes.

La dialectique de la technique comme enjeu de pouvoir, aussi de liberté

Les sciences de gestion peuvent donc être liberticides dans la mesure où les gestionnaires s’approprient ces discours issus des disciplinaires scientifiques en sciences sociales et en font leur propre discours et le mettent en action. Une telle appropriation se reflète, comme nous l’avons brièvement évoqué au début de ce texte, dans les propos ambiants, à l’effet que le libre arbitre soit bien mince, voire inexistant, sous la pression d’une pléthore de contraintes toujours plus menaçantes et planant sur les décisions et les actions des gestionnaires. Mais faut-il en conclure pour autant que la gestion, en elle-même, soit forcément liberticide, dans la concrétude du réel et non plus dans l’abstraction théorique ?

Loin d’adhérer à la thèse d’une technique toute-puissante, autonome, auto-déployante comme celle, par exemple, mise de l’avant par Ellul ou d’autres auteurs qui voient en elle une force sombre et destructrice pour l’humanité, nous croyons qu’elle reste profondément formelle, et que sa substance ne se révèle que dans l’action et, par là, dans sa capacité à être au service de l’un ou l’autre des projets de la modernité. Dans cette optique, elle est donc de nature sociopolitique, donc un enjeu de pouvoir (Sfez, 2002). En ce sens, elle est à la fois habilitante et contraignante, mais surtout, elle peut servir à la fois le projet de rationalisation et celui d’émancipation. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que les dépositaires de la technique ne sont pas ceux qui font de la science… mais bel et bien ceux qui en usent parce qu’elle constitue le coeur de leur champ d’action : les gestionnaires eux-mêmes, étant donné que la gestion est la technique des techniques.

Autrement dit, la gestion dans la richesse de sa pratique concrète, ferait contrepoids aux sciences qui portent leur regard sur elle, par un emploi de la technique dans une perspective de rationalisation, mais aussi dans une perspective de liberté. De rejeton légitime de la science qu’elle était, la technique s’affranchit et devient l’enfant ingrat qui se retourne contre elle et la subordonne à sa raison !

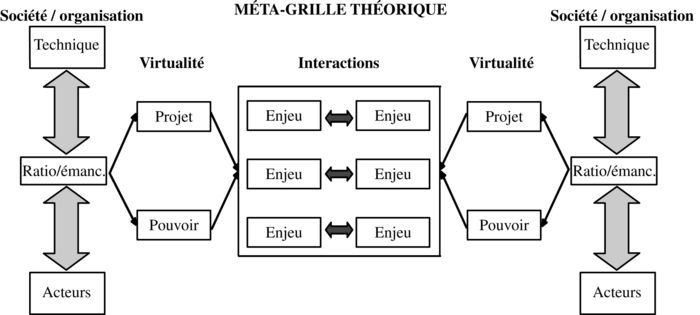

À la dichotomie sommaire, au clivage qui associe trop facilement science et raison au projet de rationalisation, de même que liberté et sujet au projet d’émancipation, nous proposons une méta-grille théorique qui permet d’étudier tous les phénomènes de gestion concrète, qui a le mérite de conserver les dimensions constitutives de la Modernité et de proposer des enjeux différents selon les interactions entre les acteurs et entre les situations de gestion. Pour nous, il appert clairement que les interactions ne soient pas uniquement rationalisantes du côté des gestionnaires ou encore, émancipatrices du côté des acteurs qui doivent interagir avec ceux-ci. La méta-grille théorique permet d’englober tous les cas de figure possibles, y compris ceux où la gestion réelle participe de l’émancipation et ceux où les acteurs alimentent le projet de rationalisation. Ainsi pourrait donc s’illustrer graphiquement cette grille :

Figure 3

Méta-grille théorique et dialectique en termes de Modernité pour la gestion

Ce que cette figure montre, c’est que dans la concrétude quotidienne de la gestion, il y a toujours deux ensembles d’acteurs qui sont en relation (représentés chacun aux extrémités de la grille). Et ces deux ensembles d’acteurs, sociaux ou organisationnels, peuvent varier selon les circonstances : des dirigeants avec des employés, ou encore avec des clients, des fournisseurs, des concurrents; voire des entités abstraites en relation avec des acteurs organisationnels, comme par exemple le marché versus une entreprise X.

Ces « paires » d’acteurs nourrissent un projet qui leur est propre, ils vont chercher à mobiliser une certaine forme de pouvoir pour atteindre leur finalité. Et ils vont le faire grâce à une interaction d’émancipation ou de rationalisation avec une technique particulière, adaptée dans la mesure du possible à la réalisation de leur projet. Au centre de la figure, bien entendu, figurent des enjeux, encore là propres à la situation particulière de chacun des ensembles d’acteurs, qui peuvent s’affronter les uns contre les autres.

Il s’agit d’une dialectique de la liberté puisque, selon les circonstances, les environnements, les situations, les acteurs vont se retrouver tantôt dans un rapport de rationalisation, tantôt dans un rapport émancipateur, grâce à une technique quelconque, qui va leur permettre de déployer une forme de pouvoir pour soutenir leur projet.

Conclusion

Cela n’implique évidemment pas que la gestion soit un espace de pure et absolue liberté. D’ailleurs, l’idée d’une liberté absolue n’est pas souhaitable en soi, dans la mesure où l’excès constitue sa propre menace. Il y a effectivement des contraintes qui s’exercent sur les organisations et donc sur la capacité de décision et d’action des acteurs qui les constituent. Le degré de liberté négative, ou absence de domination (Green, 1885-1888) s’accroît très probablement avec la nouvelle donne de l’environnement dans lequel ils évoluent et cette nouvelle donne a été en bonne partie le fruit de l’avancement de la technique. Mais en même temps, cette même technique constitue le fer de lance pour le déploiement d’une liberté positive, ou puissance d’agir. C’est ainsi qu’elle peut être vue comme le facteur crucial d’une dialectique de la liberté, où les enjeux de pouvoir, tant économiques que sociaux, culturels et politiques, peuvent prendre forme et s’élaborer sans jamais qu’ils soient prédéterminés.

Appendices

Notes biographiques / Biographical Notes / Notas biográficas

Catherine Lebrun

Catherine Lebrun est professeure adjointe en management à HEC Montréal. Auparavant, elle a mené une carrière en tant que cadre en entreprise, enseignante au collégial et consultante. Elle a d’abord étudié en philosophie, puis en gestion. Sa thèse de doctorat portait sur l’imaginaire de la virtualité organisationnelle en contexte de modernité. Essentiellement, elle s’intéresse aux fondements philosophiques de la nouvelle économie et de la pratique des affaires électroniques, ainsi qu’à leurs enjeux sociopolitiques.

Catherine Lebrun is an assistant professor in management at HEC Montréal. Before coming to the school, she worked as a corporate executive, a college teacher and a consultant. After her studies in philosophy, she moved on to studying management. Her PhD thesis dealt with the imagination underlying organizational virtuality in the modern world. Her fundamental interest lies in the philosophical foundations of the new economy and e business practices, as well as related sociopolitical issues.

Catherine Lebrun es profesora adjunta en administración en HEC Montreal. Anteriormente, desarrolló su carrera como directora en empresas, profesora a nivel colegial y consultora. Estudió filosofía y luego administración. Redactó su tesis de doctorado sobre el imaginario de la virtualidad organizacional en el contexto de la modernidad. Esencialmente, ella está interesada por los fundamentos filosóficos de la nueva economía y de la práctica de negocios electrónicos, así como sus desafíos sociopolíticos.

Richard Déry

Richard Déry est professeur titulaire à HEC Montréal.

Richard Déry is Professor at HEC Montreal.

Richard Déry es profesor en HEC Montreal.

Notes

-

[1]

Nous convenons aisément que notre propos se trouverait largement enrichi par un déploiement sur des dialectiques complémentaires que celle qui constitue notre fil conducteur (comme par exemple le heurt de la contrainte avec le pouvoir qui peut donner naissance à la subjectivité comme le diraient Foucault et Nietzsche; ou encore que la science et la technique se dialectisent dans le discours sur cette dernière et que le projet scientifique idéel dialogue de plus en plus avec d’autres approches, souvent compréhensives). Toutefois, ici, il faut souligner que tout peut faire l’objet de la technique, tout peut se techniciser. En fait, tout ce que le management touche, il le transforme en techniques de l’agir efficace. Ainsi, bien sûr, le champ technique entre en relation avec tous les autres territoires du savoir, mais c’est pour se renouveler, pour y puiser davantage d’ardeur.

-

[2]

N’est-il pas intéressant de noter que le père fondateur du management, F. W. Taylor, était très précisément à la recherche de ce « One Best Way ».

Bibliographie

- Aktouf, Omar (2002). La stratégie de l’autruche. Montréal : Ed. Écosociété, 368 p.

- Asllani, Arben; Lawrence Ettkin (2007). «An Entropy-Based Approach or Measuring Project Uncertainty», Academy of Information and Management Sciences Journal, Vol 10, No 1, p. 31-45.

- Aubert, Nicole; Vincent de Gaujelac (2007). Le coût de l’excellence. Paris : Seuil, 342 p.

- Barnett, Michael L. (2008). «An attention-based view of real options reasoning», The Academy of Management Review, Vol 33, No 3, p. 606-628.

- Beck, Ulrich (2007). «Beyond class and nation: reframing social inequalities in a globalizing world», The British Journal of Sociology, Vol 58, No 4, p. 679-705.

- Beck, Ulrich (2008). « Reframing Power in the Globalized World », Organization Studies, Vol 29, No 5, p. 793.

- Bertalanffy, Ludwig von. Théorie générale des systèmes : physique, biologie, psychologie, sociologie, philosophie. Paris : Dunod, 296 p.

- Caillé, Alain (2005). Dé-penser l’économique. Contre le fatalisme. Paris : Éditions de la Découverte, 246 p.

- Camillus, John C. (2008). « Strategy As a Wicked Problem », Harvard Business Review, Vol 86, No 5, p. 98-106.

- Cascio, Wayne F. (2007). « Evidence-based management and the marketplace for ideas », Academy of Management Journal, Vol 50, No 5, p. 1009-1012.

- Collectif (2005) : Alter-démocratie, alter-économie, Chantiers de l’espérance. Revue du MAUSS semestrielle n° 26, 2e semestre, 464 p.

- Collectif (2007) : Vers une autre science économique (et donc un autre monde) ? Revue du MAUSS semestrielle n° 30, 2e semestre, 320 p.

- Crozier, Michel; Erhard Friedberg (1992). L’acteur et le système, Paris : Seuil, 500 p.

- David, Parthiban; Jonathan P. O’Brien; Toru Yoshikawa (2008). « The Implications Of Debt Heterogeneity For R&D Investment And Firm Performance », Academy of Management Journal, Vol 51, No 1, p. 165.

- Dean, Alison; Martin Kretschmer (2007). « Can ideas be capital? Factors of production in the postindustrial economy: a review and critique », The Academy of Management Review, Vol 32, No 2, p. 573-594.

- De Gaujelac, Vincent (2005). La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Paris : Seuil, 275 p.

- Denis, Jean-Louis; Ann Langley; Linda Rouleau (2007). « Stratégizing in pluralistic contexts : Rethinking theoretical frames », Human Relations, Vol 60, No 1, p. 179-216

- Derfus, Pamela J; Patrick G. Maggitti; Curtis M. Grimm; Ken G. Smith (2008). « The Red Queen Effect: Competitive actions and firm performance », Academy of Management Journal, Vol 51, No 1, p. 61.

- DeRue, D. Scott; John R. Hollenbeck; Michael D. Johnson; Daniel R. Ilgen; Dustin K. Jundt (2008). « How Different Team Downsizing Approaches Influence Team-Level Adaptation and Performance », Academy of Management Journal, Vol 51, No 1, p. 182.

- Déry, Richard (2002). Modernité et gestion. Du royaume des dieux au crépuscule des hommes. Leçon inaugurale, HEC Montréal.

- D’Iribarne (1989). La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et culture nationales. Paris: Seuil.

- Ellul, Jacques (1990). La technique ou l’enjeu du siècle. Paris : Économica, 423 p.

- Garvin, David A.; Lynne C Levesque (2008). «The Multiunit Enterprise», Harvard Business Review, Vol 86, No 6, p. 106-117.

- Gerencser, Mark; Reginald Van Lee; Fernando Napolitano; Christopher Kelly (2008). « Megacommunities - How Leaders of Government, Business and Non-Profits Can Tackle Today’s Global Challenges Together », Harvard Business Review, Vol. 86, No. 6; p. 38

- Giddens, Anthony (1994). Les conséquences de la modernité. Paris : L’Harmattan, 129 p.

- Green, Thomas Hill (1885-1888). « Liberal Legislation and Freedom of Contract », in Works of Thomas Hill Green, R. J. Nettleship (ed.), 3 vol. Londres: Longmans Green

- Grover, Steven (2008). « Getting Sound Advice on Social Initiatives», Harvard Business Review, Vol. 86, No. 6, p. 24

- Gusdorf, Georges (1960). Introduction aux sciences humaines. Paris : Ophrys, 522 p.

- Gusdorf, Georges (1966). De l’histoire des sciences à l’histoire de la pensée, Paris : Payot, 366 p.

- Habermas, Jürgen (1978). La technique et la science comme « idéologie ». Paris : Gallimard, 221 p.

- Hamilton, Peter (1996). « The Enlightenment and the Birth of Social Science », in Hall, Stuart; Held, David; Thompson, Kenneth (eds). Modernity. An Introduction to Modern Societies. Oxford : Blackwell, pp. 19-54.

- Heidegger, Martin (1958). « La question de la technique », in Essais et conférences, Paris : Gallimard, pp. 9-49.

- Henkel, Joachim; Markus Reitzig (2008). « Patent Sharks. Harvard Business Review », Vol 86, No 6, p. 129-133.

- Hobbes, Thomas (2000). Léviathan. Paris : Gallimard, 1027 p.

- Jayakody, J.A.S.K. (2008). « Charisma as a cognitive-affective phenomenon: a follower-centric approach », Management Decision, Vol 46, No 6, p. 832-845.

- Jones, Graham (2008). « How the Best of the Best Get Better and Better », Harvard Business Review, Vol. 86, No. 6; p. 123

- Le Goff, Jean-Pierre (2003). La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. Paris : La Découverte, 141 p.

- Lévy, Pierre (1997). L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. Paris : La Découverte, 245 p.

- Lévy, Pierre (2002). Cyberdémocratie. Paris : Odile Jacob, 283 p.

- MacInnes, Ian (2006). « Property rights, legal issues, and business models in virtual world communities », Electronic Commerce Research, Vol 6, No 1, pp. 39-56.

- Malhotra, Deepak; Gillian Ku; J. Keith Murnighan (2008). « When Winning Is Everything », Harvard Business Review, Vol 86, No 5, p. 78-86.

- Marcuse, Herbert (1968). L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée. Paris : Éditions de Minuit, 281 p.

- Martens, Martin L.; Jennifer E. Jennings; P. Devereaux Jennings (2007). « Do The Stories They Tell Get Them The Money They Need? The Role of Entrepreneurial Narratives in Resource Acquisition », Academy of Management Journal, Vol 50, No 5, p. 1107-1132.

- Mattingly, James E.; Harry T. Hall (2008). « Who Gets to Decide? The Role of Institutional Logics in Shaping Stakeholder Politics and Insurgency », Business and Society Review, Vol 113, No 1, p. 63.

- Mesquita, Luiz F.; Sergio G. Lazzarin (2008). « Horizontal and Vertical Relationships in developing Economies: Implications for SMEs’ access to Global Markets », Academy of Management Journal, Vol 51, No 2, p. 359.

- Mintzberg, Henry (2005). Des managers des vrais, pas des MBA. Paris : Ed. d’organisation, 522 p.

- Neilson, Gary L.; Karla L Martin; Elizabeth Powers (2008). « The Secrets to Successful Strategy Execution », Harvard Business Review, Vol 86, No 6, p. 61-70.

- Pearson, Gordon; Martin Parker (2008). « Management or Organizing? A Dialogue », Business and Society Review, Vol 113, No 1, p. 43.

- Piaget, J. (1970). Épistémologie des sciences de l’homme, Paris : Gallimard.

- Reinartz, Werner; Wolfgang Ulaga (2008). « How to Sell Services More Profitably », Harvard Business Review, Vol 86, No 5, p. 90-96.

- Rodriguez, Charo; Ann Langley; François Béland; Jean-Louis Denis (2007). « Governance, Power, and Mandated Collaboration in an Interorganizational Network », Administration and Society, Vol 39, No 2, p. 150-194.

- Sfez, Lucien (2002). Technique et idéologie. Un enjeu de pouvoir. Paris : Seuil, 323 p.

- Takeuchi, Hirotaka; Emi Osono; Norihiko Shimizu (2008). « The Contradictions That Drive Toyota’s Success », Harvard Business Review, Vol 86, No 6, p. 96-104.

- Touraine, Alain (1992). Critique de la modernité, Paris : Fayard, 462 p.

- Woodward, Ian; Zlatko Skrbis; Clive Bean (2008). « Attitudes towards globalization and cosmopolitanism: cultural diversity, personal consumption and the national economy », The British Journal of Sociology, Vol 59, No 2, p. 207-226.

List of figures

Figure 1

Liens entre les idées fondamentales de la Modernité

Figure 2

Dynamique de la Modernité

Figure 3

Méta-grille théorique et dialectique en termes de Modernité pour la gestion