Abstracts

Résumé

Cet article se propose d’analyser un cas d’échec stratégique, 1001libraires.com, en s’appuyant sur les travaux consacrés aux stratégies collectives. Si le projet réunissait initialement un ensemble de conditions économiques favorable à son succès, il n’a fonctionné qu’une année révélant les difficultés de management de l’action collective dans la profession. Les entretiens conduits auprès d’acteurs clés du portail, ont montré que les objectifs individuels n’ont pas été dès le départ, suffisamment convergents pour rendre le projet viable et que cette incompatibilité originelle a généré des choix stratégiques de compromis qui n’étaient en adéquation ni avec les besoins du marché ni avec les ressources financières mobilisées.

Mots-clés :

- Echec stratégique,

- Etude de cas,

- livre,

- mutualisation,

- services numériques,

- stratégie collective

Abstract

This article proposes to analyze a strategic case of failure 1001libraires.com while being based on the work devoted to the collective strategies. If the project met compared to the latter a set of economic conditions favorable to its success, it functioned only one year revealing the difficulties of management of the collective action in the profession. The semi-directing talks led near key actors of the portal, showed that the individual objectives were not from the beginning, sufficiently convergent to make the collective project viable and that this original incompatibility generated strategic choices of compromise which were in adequacy neither with the market needs nor with the mobilized financial resources.

Keywords:

- Book,

- case study,

- collective strategy,

- digitals services,

- mutualization,

- strategy failure

Resumen

Este artículo propone analizar un caso de fracaso estratégico, 1001Libraires.com, apoyándose en los trabajos dedicados a las estrategias colectivas. Si el proyecto reunía un conjunto de condiciones económicas favorable para su éxito, funciono solo un ano revelando las dificultades de gestión de la acción colectiva en la profesión. Las entrevistas con actores llaves del portal, mostraron que los objetivos individuales no fueron desde el principio, bastante convergentes para hacer el proyecto viable y que esta incompatibilidad genero elecciones estratégicas de compromiso que no estaban en adecuación con las necesidades del mercado ni con los recursos financieros utilizados.

Palabras clave:

- Fracaso estratégico,

- Estudio de caso,

- Libro,

- Puesta en común,

- Servicios digitales,

- Estrategia colectiva

Article body

Les libraires ont créé en France un portail de vente en ligne, appelé 1001Libraires.com, en 2011. Leurs objectifs étaient de profiter du développement de la vente en ligne, de satisfaire un consommateur multicanal et de construire une alternative commune à Amazon.fr et Fnac.com. Généreux et ambitieux, le projet voulait permettre à toutes les librairies, quelle que soit leur taille, d’atteindre ces objectifs à travers la mutualisation des ressources. Avec un régime de prix unique en vigueur depuis 1982, la librairie indépendante est à l’abri de la concurrence par les prix. Elle résiste aux pressions concurrentielles des grandes surfaces spécialisées dans les loisirs de type Fnac, aux rayons livres des hypermarchés et aux ventes par Internet en réalisant une part de marché équivalente à ces derniers, se situant autour de 20 % (Lacroix, 2014). Mais la librairie indépendante présente depuis quelques années un certain nombre de faiblesses. Son activité a globalement tendance à baisser tandis que sa rentabilité déjà faible s’amenuise encore (Xerfi, 2011, 2013). Elle détient ainsi la performance la plus basse de tous les secteurs du commerce avec un bénéfice égal à 0,50 % du chiffre d’affaires. La disparition de quelques grands établissements de renom ces dernières années, comme Castéla à Toulouse, Del Duca à Paris ou Camponovo à Besançon traduit les difficultés économiques que traverse la librairie indépendante et qu’elle partage, au demeurant, avec d’autres acteurs du commerce du livre. Songeons en 2013 aux magasins Virgin qui ont fermé leurs portes et à la chaîne de librairies Chapitre en liquidation judiciaire.

Si 1001Libraires.com reposait sur des objectifs prometteurs, sa mise en oeuvre a posé problème : ouvert le 5 avril 2011, le portail a fermé le 6 juillet 2012. La faillite a été rapide et brutale, avec des difficultés de trésorerie qui se sont posées dès les premiers mois. Les raisons qui viennent immédiatement à l’esprit pour expliquer cette faillite, résident dans le fait que le portail est arrivé trop tard sur le marché et qu’il était une pâle copie d’Amazon sans moyens financiers suffisants. D’aucuns regrettent le gâchis d’argent public puisque le Ministère de la Culture y a participé via le Centre national du livre à hauteur de 500 000 €. Au vu des investissements consentis et des énergies fédérées, il est évidemment dommageable que la librairie indépendante ne soit pas présente sur le web de cette façon-là : avec un portail commun. Les libraires avaient l’intention de faire de 1001libraires.com une marque nationale que les clients auraient pu positionner à la hauteur d’Amazon et de la Fnac, aussi bien dans le livre papier que dans le livre numérique. Il nous semble important de revenir sur cette expérience malheureuse afin de comprendre pourquoi les libraires n’ont pas réussi leur stratégie collective alors qu’ils reconnaissent que leur avenir passe par des solutions collectives plutôt qu’individuelles[1].

Si les enjeux sont importants pour les professionnels, ils le sont aussi pour les théoriciens. En effet, nous avons mobilisé le cadre théorique propre aux stratégies collectives initié par Astley et Fombrun (1983). S’intéressant à la façon dont les organisations s’adaptent à leur environnement, ces auteurs ont identifié différents types de stratégies collectives que Yami et Le Roy (2006) ont proposés d’actualiser et de renommer. Ainsi, 1001Libraires.com entre-t-il dans le type « stratégie collective agglomérée » défini par Astley et Fombrun (1983) et que Yami et Le Roy (2006) suggèrent d’appeler « stratégie collective » tout court. Nous nous rangeons à la définition que ces derniers donnent de la stratégie collective, à savoir une stratégie de coopération entre plusieurs entreprises du même secteur (ou coopération horizontale) fondée sur la création d’une institution spécifique de coordination. Le jour de son lancement, 1001Libraires.com avait réuni près de 250 librairies indépendantes, appartenant toutes au même secteur et le Syndicat de la librairie française (SLF) avait joué un rôle de coordination et créé de toutes pièces une société, PL2I, pour gérer l’exploitation.

Passée cette définition, le cadre théorique des stratégies collectives ne permet pourtant pas de comprendre l’échec du portail commun. Alors que le portail réunit l’ensemble des conditions théoriques requises à la viabilité de la stratégie collective, il n’a pas réussi à s’installer dans la durée. En d’autres termes, si l’on utilise la « théorie standard », le résultat du cas aurait dû être une réussite alors que c’est un échec. Nous sommes ici au plan épistémologique en présence d’une étude de cas à visée infirmationniste (Campbell, 1975). Suivant Koenig (2005), cette démarche est encore aujourd’hui contestée tant par les « qualitativistes » (l’intérêt du cas résidant dans son caractère unique et pas dans sa portée générale) que par les « quantitativistes » (l’étude de cas unique étant étrangère à une conception probabiliste de la causalité) mais elle permet sous certaines conditions de remettre en cause les schémas établis et d’en proposer de nouveaux. Ces conditions résident dans la richesse des données qu’un cas extrême ou intriguant peut contenir et qu’un chercheur peut exploiter pour proposer une explication plausible. Il est par conséquent nécessaire de rechercher les causes de l’échec de 1001Libraires.com en dehors du corpus des stratégies collectives, en approfondissant la question de la mise en oeuvre de la stratégie. La dimension managériale nous semble en effet sous-estimée dans les approches consacrées aux stratégies collectives alors qu’elle joue un rôle de premier plan dans le succès ou l’échec de la démarche. L’inscription des stratégies collectives dans un contexte dual de coopération et de compétition, nous permet de partager ce constat avec les chercheurs travaillant sur la coopétition (Walley, 2007; Fernandez et al. 2014). Si la théorie des stratégies collectives peut être complétée par les travaux sur la coopétition en particulier ceux sur les tensions coopétitives et leur gestion, elle peut aussi tirer parti des modèles d’affaires ou business model. Ceux-ci permettent de définir les caractéristiques de l’activité commune en termes de structures de coûts et de revenus. Ils mettent ainsi en lumière les conditions de rentabilité, insuffisantes dans le cas étudié, qui résultent des choix stratégiques arrêtés par les entreprises impliquées dans la coopération. Dans la suite de cet article, de façon classique, nous présentons d’abord les éléments théoriques, puis les aspects méthodologiques et enfin les résultats.

Les conditions théoriques de mise en oeuvre d’une stratégie collective

Astley et Fombrun (1983) sont les premiers à traiter de façon approfondie des formes d’actions collectives à travers la mobilisation commune de ressources. Ils emploient une terminologie désuète aujourd’hui qui a conduit Yami et Le Roy (2006) à proposer une actualisation des différents types de stratégies définies par ces auteurs fondateurs. Le recours à la métaphore biologique et à la théorie de l’écologie des populations prête le flanc à la critique (Yami, 2006). De même, le flou qui entoure les critères présidant à l’élaboration de la typologie, est critiqué par Bresser (1988). En particulier, le critère du type d’association, direct ou indirect, n’est pas suffisamment distingué de la notion de formalisation de la relation. Ainsi les stratégies collectives agglomérées se caractérise par une association indirecte qui peut être formelle (un syndicat professionnel) ou informelle (un cartel). Une méta-organisation peut être créée ou pas. Or, la gestion est différente entre l’une et l’autre forme, et peut être plus ou moins performante. Gueguen et al. (2004) regrettent de leur côté que les différentes stratégies soient traitées séparément alors qu’une entreprise peut être impliquée dans des stratégies collectives de différents types. Nous ajoutons à la critique, le fait que les stratégies collectives privilégient les conditions économiques du secteur dans lequel elles prennent place, au détriment du management de la stratégie, tout au long de son processus (de son émergence à sa mise en place et à son extinction).

Apports et limites des stratégies collectives

Les apports de la théorie portent principalement sur les raisons de l’existence des stratégies collectives. Il s’agit d’une part, de comprendre pourquoi des concurrents décident de coopérer entre eux et d’autre part, d’évaluer leur intérêt à maintenir la coopération dans le temps. Ces deux grands questionnements, l’un sur la naissance, l’autre sur la durée de vie des stratégies collectives, sont essentiellement posés dans le cadre du paradigme SCP. En effet, l’accent est mis prioritairement sur les structures (S) de l’industrie qui déterminent les comportements (C) et les performances (P) des entreprises.

Ainsi, en ce qui concerne la naissance des stratégies collectives, un ensemble de conditions sectorielles est requis. L’une des plus importantes d’entre elles, réside dans les incertitudes de l’environnement. Des changements technologiques ou réglementaires peuvent en être à l’origine (Dollinger et Golden, 1992). Pour Butler et Carney (1986), des stratégies collectives naissent de la volonté des entreprises de saisir une opportunité de développement ou bien de se protéger d’une menace. Pour Bresser et Harl (1983), la stratégie collective est avant tout mise en place pour réduire l’incertitude liée aux situations d’interdépendance horizontale. Ainsi les industries dans lesquelles se déploient des stratégies collectives se caractérisent-elles par une incertitude très forte sur une variable clé de l’environnement, comme les approvisionnements, les débouchés ou la maîtrise d’une technologie, qu’il n’est pas possible de réduire individuellement. D’autres conditions sectorielles relevées par Le Roy (2003) sont favorables aux stratégies collectives : la structure du secteur quand celui-ci est fait d’un grand nombre de petites entreprises, nécessitant une organisation centralisée pour coordonner l’action commune, d’un secteur; la croissance du secteur dans la mesure où elle motive les investissements aussi bien physiques que commerciaux et marketing et qu’elle facilite le partage des coûts et des gains entre les participants; la présence de barrières à l’entrée, qui font du secteur un espace relativement clos dans lequel la rentabilité est généralement élevée. Il faut ajouter une dernière condition, qui n’est pas d’ordre sectoriel mais relationnel. Il s’agit de la proximité des acteurs évoquée par Yami (2003). Pour celui-ci, la proximité géographique, culturelle ou socioéconomique, s’avère d’autant plus favorable au rapprochement des acteurs et à la mise en place de stratégies collectives que leurs expériences antérieures ont été bénéfiques.

En ce qui concerne la durée de vie des stratégies collectives, les conditions sectorielles prédominent à nouveau dans l’explication. Quand les raisons ayant conduit les entreprises à coopérer changent (saturation du marché, perméabilité du secteur, renforcement de la concentration, etc.), la stratégie collective perd son intérêt. Celle-ci créé une zone à l’abri des ajustements de marché. Aussi, par exemple, quand les barrières à l’entrée, réglementaires, technologiques ou autres, s’abaissent, de nouveaux entrants arrivent, parfois plus compétitifs que les firmes en place. Ces dernières voient alors leur viabilité menacer. L’argumentation aborde la question de la performance de ces stratégies dans une dialectique compétition-coopération. Si la coopération permet aux entreprises par une stratégie collective adaptée, de stabiliser leur environnement, elle risque d’affaiblir leur flexibilité stratégique et de compromettre leur capacité d’adaptation. C’est pourquoi pour Bresser et Harl (1986) il est préférable que les entreprises recourent aux stratégies collectives de façon provisoire et qu’elles alternent dans le temps stratégie collective et stratégie individuelle, coopération et compétition. La stratégie collective apparaît sous cet angle comme une solution de transition.

Il ressort que les stratégies collectives sont principalement étudiées en regard des structures industrielles dans lesquelles elles prennent place. Si ces structures jouent un rôle indéniable dans la mise en place des stratégies, elles ne sont toutefois pas seules en cause. D’autres éléments interviennent, relevant des stratégies et des acteurs eux-mêmes, comme le suggère Yami (2003) avec la proximité. Nous rejoignons ici la critique du déterminisme structurel adressée au paradigme SCP et à l’école du positionnement (Mintzberg et al., 1999). Plus raisonnablement ici, nous voulons souligner le rôle sous-estimé du management dans l’émergence et la conduite du processus de stratégie collective. Certes, la question de l’organisation collective n’est pas totalement occultée. Les diverses formes juridiques que peut prendre l’institution spécifique de coordination sont identifiées (consortium de R&D, GIE, association professionnelle, syndicat, etc.) de même que les fonctions qu’elle est susceptible de remplir (Tellier, 2004) : création et développement du système d’offre en regard des techniques et technologiques disponibles; protection des intérêts de leurs membres par des actions de lobbying et de communication; vérification de la conformité des pratiques des entreprises avec la loi et la conduite d’actions en justice si besoin. Mais cette approche reste insuffisante en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie collective et son management. Chaque entreprise doit en effet s’organiser pour profiter au maximum des ressources et compétences mutualisées tout en veillant à ce que les autres compétiteurs ne se renforcent pas à son détriment. Il s’agit d’orienter la réflexion vers le comment (plutôt que vers le pourquoi) et d’avoir une approche plus introspective de la stratégie collective. Avec des axes et des moyens différents, deux champs de recherche nous semblent aller dans cette direction : celui du business model et celui de la coopétition.

Regards croisés du business model et de la coopétition sur les stratégies collectives

Le business model (BM) propose une représentation particulière de la stratégie, de type méso-économique, à mi-chemin entre la stratégie et la gestion opérationnelle (Lecocq et al., 2006). Les approches et les définitions du BM sont assez variées (Warnier et al., 2004) mais elles se rejoignent toutes sur la capacité du BM à générer des revenus et à créer de la valeur (Verstraete et al., 2012). Se dégage une définition organologique du BM, fondée sur :

une proposition de valeur; laquelle décrit les produits et services proposés aux clients, sachant que l’offre peut varier en fonction du segment ciblé;

une architecture de valeur qui comporte les activités et leur mode de réalisation (internalisation ou externalisation);

une équation économique qui traduit les conditions de rentabilité à partir des coûts et des flux de revenus.

Nous avons choisi une approche éprouvée dans le secteur de la distribution qui correspond au cas étudié : celle de Volle et al. (2008). Ces auteurs appréhendent le BM à partir de six composantes : les ressources, les compétences, l’offre, les activités, les revenus et les coûts. Pour eux, « définir un business model revient à déterminer les sources de revenus que l’entreprise va tenter de générer, les ressources et les compétences qu’elle va mobiliser pour ce faire, les activités qu’elle va ou non réaliser dans la chaîne de valeur et plus largement, la position qu’elle souhaite occuper dans le réseau de valeur du secteur » (Volle et al., p.124).

Si le BM est un concept nouveau pour les approches dédiées aux stratégies collectives, la coopétition ne leur est pas en revanche étrangère. Sans renvoyer explicitement à la coopétition, c’est-à-dire à la poursuite de la coopération et au maintien de la compétition (Nalebuff et Brandenburger, 1996), ces approches abordent le double registre relationnel sous l’angle de la performance des stratégies collectives pour les entreprises impliquées. En effet, comme indiqué dans le point précédent, les adversaires deviennent partenaires pour une durée limitée : tant que les conditions sectorielles sont réunies et que les risques concurrentiels engendrés par la coopération restent inférieurs aux avantages retirés. La coopétition transparaît ainsi dans l’articulation entre logique individuelle et logique collective, entre stratégie concurrentielle et stratégie coopérative. Or, les stratégies collectives sont une forme particulière de stratégies coopétitives. D’après la typologie de Dagnino et Padula (2002), elles correspondent à une forme de coopétition en réseau impliquant plus de deux firmes. Cette forme peut être simple ou complexe en fonction du nombre d’activités de la chaîne de valeur couvertes par la coopération.

Dans un article de synthèse, Bentgsson et Kock (2014) reviennent sur la nature paradoxale de la coopétition qui fait consensus dans la littérature malgré des divergences de définition (large pour certaines avec une inclusion des parties prenantes, étroite pour d’autres autour de la coopération entre deux firmes concurrentes) et de concepts (avantages coopétitifs, stratégies coopétitives, pratiques coopétitives, état d’esprit coopétitif, business model coopétitif). Or, la présence simultanée de deux forces opposées mais complémentaires, la coopération et la compétition, donne lieu à des tensions coopétitives inéluctables. Tidström (2014) définit ces dernières comme des situations de conflits liés à des comportements, des objectifs ou des activités incompatibles entre firmes partenaires. Des recherches récentes les ont étudiées pour mieux comprendre la mise en oeuvre des stratégies coopétitives et leur management (Bengtsson et Kock, 2000; Pellegrin-Boucher et Fenneteau, 2007; Fernandez et al., 2014). Elles ont identifié les différentes sources de tensions possibles (voir tableau n°1) et préconisé des moyens pour les gérer. Une des façons de procéder consiste à expliciter à tous les niveaux organisationnels (intra et inter-organisationnels, et entre individus) ce qui relève de la compétition et ce qui relève de la coopération, en appliquant à la fois un principe de séparation et un principe d’intégration.

Au total, alors que le recours au business model (BM) permet d’analyser les caractéristiques de l’activité commune par la structure des coûts et des revenus, les recherches consacrées à la coopétition permettent d’approfondir le management de la coopération entre concurrents avec la notion de tensions coopétitives. Ces deux champs de recherche, BM et coopétition, complètent l’approche décrite précédemment des stratégies collectives. En effet, le BM permet de regarder la stratégie collective sous l’angle de ses conditions internes de fonctionnement (système d’offre, marchés, mode internalisé ou externalisé des activités, conditions de rentabilité) et pas seulement sous l’angle de conditions externes relevant du secteur. La coopétition quant à elle complète l’approche des stratégies collectives, au plan managérial. Elle permet d’aller au-delà d’une description de la forme juridique de la structure collective et de ses attributions, avec une analyse des tensions entre des partenaires qui restent des concurrents.

L’étude de cas comme méthode de recherche

Au plan méthodologique, nous avons utilisé l’étude de cas. Il s’agit ici d’un cas unique étudié sur une période de 6 ans, de 2006 à 2012. L’étude de cas longitudinale permet d’étudier un phénomène sur le long terme afin d’en comprendre l’origine et le développement ainsi que le succès ou l’échec (Van de Ven et Huber, 1990). Il convient de souligner que l’étude de cas est la méthode de recherche privilégiée des spécialistes des stratégies collectives qui veulent comprendre un phénomène en profondeur. Elle permet d’appréhender les différentes facettes de la stratégie collective et d’en saisir le caractère paradoxal. Les travaux consacrés aux stratégies collectives s’appuient sur une analyse approfondie d’un secteur dans lequel des pratiques coopératives entre concurrents ont été observées comme la conserverie de poissons (Le Roy, 2003), le textile (Yami, 2003), le cinéma (Roy, 2004) ou la vidéo à domicile (Tellier, 2004). L’étude de cas se présente par conséquent comme la méthodologie de recherche la plus appropriée pour comprendre l’action collective entre acteurs d’un même secteur.

Tableau 1

Sources des tensions coopétitives

Collecte et analyse des données

Comme préconisé par Yin (1994), nous avons procédé à un recueil de données d’origine variée : des documents internes, des documents externes et des entretiens semi-directifs. Les documents internes et externes sont des données secondaires dont la nature et le volume sont précisés en annexe (voir annexe n°1). Ces données ont une valeur historique et sont utiles pour établir des comparaisons et évaluer les données primaires. Les documents internes ont été élaborés sous la gouverne du SLF qui a piloté le projet de portail de bout en bout. Ils comportent des rapports intermédiaires et finals de deux cabinets d’étude, Proposition et Euclyd, portant sur les dimensions commerciales et marketing pour le premier et sur les dimensions industrielles pour le deuxième, ainsi que des documents réalisés à l’attention des libraires sur la vente en ligne en général et sur l’usage du portail en particulier. Un mémoire de master professionnel (Cazals, 2012) constitue une autre source de données secondaires internes. En général, les travaux universitaires sont considérés comme des sources externes (Baumard et al., 1999). Mais dans le cas présent, le fait que ce document nous ait été notifié par les libraires que nous avons interviewés, comme étant de référence, nous a conduits à le classer dans les sources internes :

effectué au cours de l’année 2011-2012, il a accompagné la mise en oeuvre du portail, décrit les fonctionnalités d’un site qui n’existe plus et témoigné les enthousiasmes et les déceptions;

il se présente comme un document supplétif aux rapports internes du SLF que celui-ci, habitué à produire une réflexion, aurait pu réaliser ou faire réaliser; (le SLF édite en partenariat avec les Editions La Découverte, les cahiers du SLF);

les libraires qui nous ont transmis ce travail universitaire, se sont approprié ce document comme une « oeuvre de mémoire » permettant de garder la trace d’une aventure collective à défaut d’un bilan tirant les leçons d’un échec.

Ce travail universitaire n’a pas été réalisé sous notre égide. Aussi les données produites n’ont-elles pas été validées par nos propres soins. Mais nous sommes en mesure d’apprécier la qualité du travail réalisé qui au demeurant, a été bien noté par les tuteurs après renseignements pris. Comme tout type de sources secondaires, les données qu’il comporte, n’ont pas été recueillies pour répondre aux besoins spécifiques de notre recherche, axée sur la recherche des causes de l’échec. Aussi ce qui en a été extirpé, sont des extraits d’entretiens, sortis de leur contexte originel pour entrer dans notre propre problématique, ainsi que la présentation critique du site commun, avec les services proposés aux internautes.

En ce qui concerne les données secondaires externes, leur volume en nombre de documents est beaucoup plus important que celui des données internes. Les sources sont diversifiées, rassemblant des rapports publics sur la librairie, l’édition et la filière du livre dans son ensemble, des articles de presse provenant d’un magazine professionnel de référence, Livres Hebdo, ainsi que des articles issus de sites ou blogs dédiés au livre.

Nous avons également réalisé des entretiens auprès de libraires ayant participé au montage du portail et bénéficiant donc d’une légitimité sur le sujet. Au nombre de 5, ces entretiens se sont déroulés entre décembre 2012 et mars 2013, sur le mode semi-directif avec l’appui d’une grille d’entretien comportant cinq principales rubriques : l’implication de la personne interviewée dans le projet, les enjeux de la vente en ligne et du e-book pour la librairie indépendante, les raisons de l’échec de 1001libraires.com, les conditions de réussite de la mise en oeuvre d’un portail (ou ce qu’il aurait fallu faire pour que cela fonctionne), les conséquences de l’échec de 1001libraires.com. Les entretiens ont été intégralement retranscrits pour les besoins de l’analyse de contenu thématique (Bardin, 1998). Ils ont été analysés chacun séparément puis une approche comparative, transversale, composée de l’ensemble du corpus (c’est-à-dire de l’ensemble des thèmes issus des entretiens) a été conduite. Les données collectées par entretien ont été confrontées aux données secondaires internes et externes, pour résoudre les biais dus à la sélectivité de la mémoire des interviewés et interpréter les contradictions entre les données primaires (Webb et Weick, 1979).

Le petit nombre d’entretiens réalisés laisse penser que le seuil de saturation n’a pas été atteint. Il s’est avéré difficile d’obtenir davantage d’entretiens portant sur un échec. Une dimension émotionnelle était présente ainsi que l’impossibilité pour certains de s’exprimer sur le sujet alors qu’ils étaient parties prenantes du dénouement de la faillite. Mais, les personnes interrogées font figure d’experts pour avoir oeuvré au montage du projet et elles apparaissent au sein de la profession, pour la majorité d’entre elles, comme des « francs-tireurs » pour reprendre leur expression. Leur surreprésentation (3 personnes sur 5) introduit donc un biais d’opinion même si nous avons eu le souci constant de multiplier les sources et de les confronter. Cependant, nous avons la faiblesse de croire que cette surreprésentation est également un avantage dans la mesure où ces experts dont les attentes vis-à-vis du portail étaient fortes, se sont montrés particulièrement diserts et critiques. Chaque entretien a donc été particulièrement riche.

Présentation de 1001Libraires.com

L’histoire de 1001Libraires.com comporte quatre phases :

la préparation du projet de 2006 à avril 2011 (phase 1),

le lancement du site le 5 avril 2011 (phase 2),

le sursis de juillet 2011 à juillet 2012 (phase 3),

la fermeture du site le 6 juillet 2012 et la liquidation de PL2I (phase 4).

La recherche des causes de l’échec concentre l’analyse sur les deux premières phases, les deux dernières marquant l’agonie du portail et sa disparition définitive. Avant de reprendre les moments clés de cette histoire (le lecteur pourra consulter en annexe 2 le détail des événements sur six ans), nous avons souhaité présenter le fonctionnement de 1001Libraires.com tel qu’il a été lancé le 6 juillet 2012.

Fonctionnement du portail

Les services aux clients comprenaient la proposition d’une offre étendue à un million de références (livres papier), le retrait en magasin dans les deux heures, la livraison à domicile sous 48 heures, des conseils de lecture, des sélections thématiques, des émissions littéraires, des rencontres avec des auteurs, etc. La vente de livres numériques était également prévue mais n’était pas opérationnelle au moment du lancement du portail bien que des accords aient été avancés avec des prestataires de services numériques.

Un client avait la possibilité de passer commande via le site générique (celui de 1001Libraires.com) ou via un site individuel (celui d’une librairie). Il était estimé que 70 % des commandes devaient se faire à partir des sites individuels et 30 % à partir du site générique. Du point de vue des librairies, cela se signifie que celles qui avaient déjà un site Internet pouvaient se raccorder au portail en introduisant sur leur propre site un lien renvoyant l’internaute à 1001Libraires.com. Cette formule est celle de l’affiliation. Les librairies qui ne disposaient pas de site Internet souscrivaient la formule de l’adhésion leur apportant un service complet de vente en ligne : fourniture d’un site clé en mains et système logistique intégré.

Pour ce qui est du mode de livraison, le client avait le choix entre la livraison à domicile et le retrait en magasin, comme indiqué dans le schéma n°1.

La livraison à domicile impliquait une transmission de la commande vers le prestataire logistique, alors chargé de préparer la commande à partir du stock central à sa disposition, d’éditer les documents relatifs à la transaction et au transport et de l’acheminer vers le client. Quand le client choisissait la livraison à domicile, il devait payer en ligne. Quand il avait passé la commande via le site générique, le portail conservait 100 % de la transaction. Quand il avait passé la commande via un site individuel, le portail encaissait la somme mais devait reverser une commission à la librairie au titre d’apporteur d’affaires (4 %). Il était toutefois prévu que cette rétrocession ne soit pas effective de suite, après l’ouverture du portail mais qu’elle entre en vigueur après quelques mois de rodage.

Pour le retrait en librairie, la commande était passée par le client à partir du site de la librairie concernée, puis dirigée vers cette dernière afin qu’elle puisse préparer la mise à disposition en magasin lors de la venue du client. Pour ce qui est des flux financiers, le client réglait sur place le prix du livre au libraire. Il convient d’ajouter que le client désireux de faire un retrait en librairie, pouvait utiliser le service de géolocalisation des livres proposé par le portail. Ce service lui permettait de découvrir les librairies ayant en stock l’ouvrage demandé à proximité de chez lui. Les libraires pouvaient faire le choix de participer au portail uniquement pour profiter du service de géolocalisation, et ce à titre gratuit d’ailleurs jusqu’à la mise en place du plan de redressement à l’automne 2011.

Moments clés de l’histoire du portail

La phase de préparation du projet démarreen 2006 quand les administrateurs du SLF prennent la décision de créer un portail commun de vente en ligne. L’idée avait déjà été évoquée dès l’année 2000 mais rien n’avait été mis en branle jusque lors. Le SLF rassemble près de 600 membres et se compose d’un conseil d’administration (30 personnes élues par les membres) et d’un directoire (11 personnes élus par les administrateurs). Le président du directoire est un administrateur élu par le conseil d’administration. Il est de fait, président du SLF. Né en 1999 d’un regroupement de plusieurs syndicats, il est considéré par les éditeurs et les Pouvoirs Publics comme un organe représentatif de la librairie indépendante. C’est le SLF qui est à l’origine du projet de portail et qui en a assuré la maîtrise de conception. Le syndicat remplit des fonctions de représentation de la profession qui passent en premier lieu par la défense de la loi Lang sur le prix unique du livre et la négociation des conventions collectives. Il intervient également dans des missions plus économiques liées aux relations commerciales et logistiques avec les fournisseurs et aux évolutions du secteur susceptibles de nécessiter une adaptation de la profession. C’est cette dernière mission qui explique que le portail ait été conçu comme un projet du SLF destiné à faire entrer les libraires dans le commerce en ligne.

Figure 1

Fonctionnement de 1001Libraires.com

En 2007, des jalons importants sont posésavec lacréation de la société PL2I sous forme de SAS. Celle-ci est chargée d’assurer la maîtrise d’exploitation du portail. La maîtrise de conception quant à elle reste aux mains du SLF et de ses administrateurs. Un principe important est retenu : les libraires, qui seront les futurs utilisateurs du portail, devront également être actionnaires de PL2I. Le montant de la participation au capital est fixé à 10 000 €. Cette société a recruté par ailleurs 7 salariés : un directeur général, un secrétaire général, trois responsables commerciaux, un responsable marketing et un responsable éditorial. Son PDG était le président du SLF.

En 2008,le BM du portail est choisi. Deux solutions différentes avaient été discutées au préalable :

un BM centralisé, fondé sur la constitution d’un stock (principalement de fortes rotations) à partir duquel servir les commandes des internautes en sus des stocks locaux des librairies participantes;

un BM décentralisé reposant uniquement sur les stocks déjà constitués des librairies participantes et dans lesquels prélever les articles demandés par les internautes.

Les administrateurs du SLF sont tout d’abord partagés sur le choix du BM et donc de l’organisation logistique du portail. Les deux BM se font concurrence : l’un repose sur un stock central géré, sur un mode industriel, par un prestataire extérieur; l’autre relève d’une coordination des flux entre différents stocks locaux, qui aurait été confiée à un libraire expérimenté dans le domaine de la vente en ligne. Remise au printemps 2008, l’étude Euclyd plaide en faveur du BM centralisé. Les libraires se rangent alors majoritairement à cette expertise, considérant que les exigences des internautes en matière de livraison étaient telles qu’il fallait proposer un service irréprochable que seul un système centralisé, géré par un prestataire spécialisé était en mesure de fournir.

En 2009, un accord-cadre est trouvé avec Electre pour la fourniture de données bibliographiques. Les négociations commencées dès 2006 ont beaucoup ralenti le projet. Electre craignait en effet que les librairies se désabonnent de ses services bibliographiques si le portail commun leur donnait accès à moindre coût à leur base de données. Finalement, l’implication d’Electre et plus précisément du Cercle de la librairie qui détient cette entreprise, sera importante dans le portail non seulement au titre de la base de données mais également en tant qu’apporteur de capitaux.

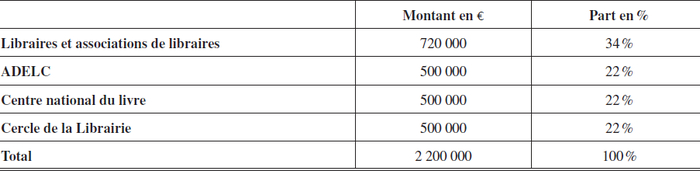

En 2010, les financements se précisent (voir tableau n°2). Le président d’alors, Gilles de la Porte, entame une tournée des libraires pour les convaincre de l’intérêt du portail et de verser 10 000 € au titre d’actionnaire. Cinq gros établissements versent leur tribut : Dialogues (Brest), Ombres Blanches (Toulouse), Sauramps (Montpellier), La Procure (Paris) et Mollat (Bordeaux). Puis, au printemps 2010, des éditeurs par le biais d’une association appelée ADELC (association pour le développement de la librairie de création) et les Pouvoirs Publics via le CNL (centre national du livre) précisent leurs engagements financiers : à hauteur de 500 000 € chacun. Le Cercle de la Librairie, gestionnaire de la base Electre s’ajoute ensuite comme contributeur pour un montant équivalent.

Le 5 avril 2011, le site est enfin lancé après moults reports depuis 2010. A cette date, 250 librairies environ sont géo-localisées, un million de références est proposé aux internautes et une dizaine de sites individuels est raccordé au portail.

En juillet 2011, les difficultés de trésorerie sont telles qu’un plan de restructuration est défini sous la houlette d’un nouveau président, Christian Thorel (gérant de la librairie Ombres Blanches à Toulouse). Les décisions sont drastiques :

4 personnes sur 7 sont licenciées chez PL2I,

le portail cesse d’acheter des livres pour alimenter le stock central ce qui entraîne la rupture du contrat avec le prestataire logistique,

et la géolocalisation qui était jusque lors un service gratuit pour les libraires devient payant (350 établissements sont géo-localisés en octobre 2011).

En 2012, l’année commence par une crise interne au SLF. Christian Thorel démissionne en janvier de ses fonctions de président du syndicat et de président de PL2I. Un nouveau président est élu en la personne de Matthieu de Montchalin (gérant de la librairie L’Armitière). Après avoir tenté d’organiser une nouvelle mouture, avec la participation du groupe Joseph Gibert pour l’ensemble des prestations (marketing, informatique et logistique), celui-ci annonce en mai 2012 l’arrêt de 1001Libraires.com.

Tableau 2

Financement du portail

Le site est fermé le 6 juillet 2012 et la société PL2I entre en redressement judiciaire. Celle-ci est lourdement endettée : les sommes investies ont été consommées (soit près de 2,5 M€) et les dettes opérationnelles se chiffrent à plus de 250 000 €.

« Les 1001 erreurs » de 1001libraires.com

Nous devons à un de nos interlocuteurs cette expression des « 1001 erreurs » qui auraient conduit le portail des indépendants à la faillite. Cette expression traduit l’idée que l’accumulation d’erreurs ait jouée comme un facteur explicatif à part entière. La somme des causes aurait potentialisé l’échec. Pour démêler l’écheveau, un premier fil conducteur se présente : le temps. Il y a tout d’abord le contraste entre la faillite quasi-immédiate (6 mois) et le temps long de gestation (6 ans). Alors que le portail a connu dans les six premiers mois suivant son lancement de graves problèmes de trésorerie dont il ne se relèvera pas, il aura pris six années à ses concepteurs pour être rendu opérationnel, de 2006 à 2011 (voir annexe 2 sur l’historique de 1001libraires.com). Le temps intervient ensuite d’une autre manière. Beaucoup de professionnels du livre s’accordent à dire que 1001libraires.com est arrivé 15 ans trop tard. Les clients ont eu le temps de s’habituer à Amazon et à Fnac.com avec des standards de services élevés tels que la rapidité de livraison, le renouvellement permanent des vitrines virtuelles et les suggestions marketing personnalisées. Pourtant, les concepteurs du portail avaient conscience que le ticket d’entrée était élevé et ont été poussés à « surdimensionner » le projet. Alors que le projet a été conçu en grand pour relever des défis logistiques, commerciaux et marketing, c’est justement sa trop grande taille, selon beaucoup, qui aurait été à l’origine de ses difficultés. 1001libraires.com aurait-il été victime de son ambition ?

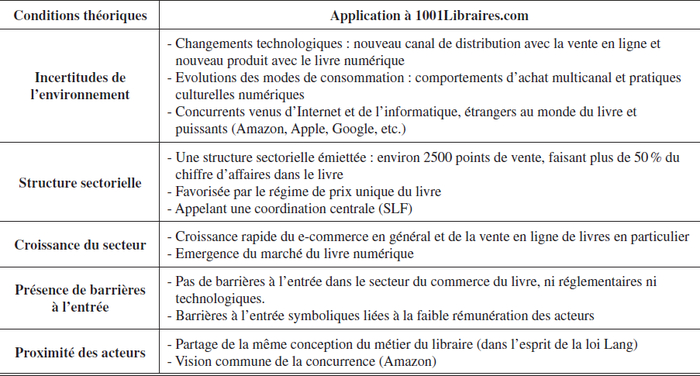

Des conditions de viabilité réunies

Au vu des conditions théoriques des stratégies collectives, la viabilité du portail semblait acquise, exception faite des barrières à l’entrée technologiques et réglementaires qui sont quasi-inexistantes dans le commerce du livre (voir tableau n°3). L’incertitude environnementale qui est l’une des conditions principales, se situe du côté des débouchés et du marché du livre. C’est en effet la prise de conscience de l’évolution des modes de consommation depuis les années 2000 avec des pratiques de lecture et d’achat renouvelées par les technologies numériques, qui a poussé les libraires à l’action collective. La vente en ligne progresse ainsi plus rapidement que la vente en magasin (Lacroix, 2014) et les consommateurs devenus multicanaux veulent passer sans encombre au cours de leur processus d’achat du magasin au site et du site au magasin (Belvaux, 2005). Amazon.fr depuis 2000 et Fnac.com depuis 1995 se sont positionnés comme les principaux protagonistes du marché alors que la librairie de son côté est désignée comme le secteur du commerce le moins rentable avec un taux de rentabilité nette de 0,6 % (Xerfi, 2013). L’action collective se présente alors comme le moyen de faire face aux enjeux marketing et logistiques inhérents au canal de la vente en ligne alors que ce dernier contribuait à affaiblir le secteur et ses conditions d’exploitation.

Les barrières à l’entrée sont dans le secteur de la librairie de nature symbolique portant sur la passion du métier et l’acceptation de salaires peu élevés. Les libraires ont la particularité de partager peu ou prou la même conception du métier de libraire c’est-à-dire la proposition d’une offre diversifiée comprenant des titres de grande vente certes, mais également des ouvrage ne bénéficiant pas de soutien médiatique et ayant besoin par conséquent de l’action promotionnelle du libraire. Cette conception du métier est défendue par la loi Lang dont l’objectif est de préserver la diversité éditoriale par le maintien d’un réseau dense et décentralisé de librairies (Rouet, 2007). Le moyen consiste à donner à l’éditeur la prérogative de fixer le prix de vente. Les détaillants sont ainsi dans un mode concurrentiel fondé sur les services. Parmi les services, il y a celui de la variété de l’assortiment qui est favorisée par la loi : celle-ci maintient en effet les marges sur les livres à rotation rapide, ce qui donne l’opportunité aux détaillants d’avoir en stock des ouvrages à rotation lente. On retrouve ici la notion de proximité socioéconomique évoquée par Yami (2003) comme condition d’apparition d’une stratégie collective. Ici, cette proximité prend corps dans le Syndicat de la librairie française (SLF) qui fédère quelques 600 libraires indépendants et dont l’une des missions consiste justement à veiller au respect de la loi Lang et à porter devant les tribunaux les contrevenants. Dans un secteur éclaté comme la librairie, la coordination directe n’est pas envisageable. Il faut donc un organisme central pour mettre en place la stratégie collective. Le SLF est apparu comme l’acteur tout désigné pour ce faire.

Pour le SLF, la stratégie collective permet à l’ensemble de la librairie indépendante de faire face à une menace, par la mutualisation des ressources. Pour Gilles de la Porte, alors président du SLF, « seule une solution collective comme 1001Libraires.com pouvait permettre aux libraires de toute taille d’accéder à Internet. Une des principales fonctions de 1001Libraires.com est de créer des sites individuels en mutualisant les moyens techniques et en divisant par 7 à 10 leurs coûts de réalisation » (Livres Hebdo, n°861, 15/4/2011). La revue professionnelle relayait ses propos : « Pour les libraires les plus modestes, il s’agit d’offrir un service de vente en ligne à leurs clients, qu’ils n’avaient pas les moyens de financer tout seuls et de récupérer ainsi une partie des transactions sur Internet qui leur échappe. Le portail est un enjeu majeur pour les librairies, maillon essentiel de la chaîne du livre bousculé par les pure players » (Livres Hebdo, n°910, 18/5/2012). La mutualisation des ressources a pour effet un abaissement des coûts ainsi qu’une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Pour cela, il est notamment nécessaire d’atteindre une taille critique c’est-à-dire un volume suffisant de transactions. Or, ce volume requiert la participation du plus grand nombre de librairies et en particulier celles de grande taille capables de générant du trafic. Le SLF a ainsi eu le souci constant de rassembler le plus de libraires possibles dans le portail commun non seulement pour des raisons idéologiques (atteindre une sorte d’idéal organisationnel pour « sauver » la librairie indépendante) mais également pour des raisons économiques (atteindre une taille critique pour obtenir des économies d’échelle).

Tableau 3

Conditions de viabilité de la stratégie collective

Un BM générant davantage de coûts que de revenus

Nous avons élaboré le business model (BM) de 1001libraires.com en utilisant les composantes développées par Volle et al. (1998) pour la distribution, voir tableau 4 ci-après.

Pour nos interlocuteurs, ce BM présente l’inconvénient d’être particulièrement coûteux. Il y a effectivement l’achat d’un stock de près de 60 000 titres, le recours à des prestataires nombreux (création du design et de l’architecture du site, services logistiques, base de données, fournisseurs de fichiers numériques, formation des libraires adhérents) et la masse salariale élevée de PL2I. « 1001Libraires avait son propre stock […] En plus des stocks géo-localisés des libraires il y avait ce stock central qu’il a fallu payer. […] Il nécessitait en plus du personnel et des locaux. (Libraire n°1) ». « Ils ont lancé des appels d’offre et ont choisi les sociétés les plus chères. Pas les plus incompétentes mais en tout cas les plus chères sur la place de Paris en disant « mieux vaut faire appel à des spécialistes et à des gens reconnus sur le marché pour faire le site pour nous couvrir en cas de problèmes auprès des financiers en l’occurrence, le CNL, le cercle de la librairie et les éditeurs (Libraire 3). » Quant à la masse salariale de PL2I, de la bouche même du directeur général de PL2I (Cazals, 2012, p.98), elle s’élevait à 280 000 € par an (soit 40 000 € par an pour chacun des 7 salariés) soit 35 % des coûts de départ, une fois incluse l’acquisition d’un stock de livres pour 500 000 €.

L’ensemble des coûts et investissements appelait un financement conséquent. En ce qui concerne les fonds propres, le montant s’est élevé, rappelons-le (voir tableau n°2 dans 2.2), à 2,2 M €. Pour financer « un projet surdimensionné », « il aurait fallu trouver des fonds boursiers et investir des millions. ça n’a pas été le cas. (Libraire 5). » Quant aux revenus issus de l’exploitation, ils n’ont pas été communiqués officiellement. Selon un de nos interlocuteurs, le chiffre d’affaires mensuel n’aurait pas dépassé celui d’une librairie de 60 m², ce qui est dérisoire au vu des capacités déployées.

Tableau 4

Composantes du business model de 1001Libraires.com

La faiblesse des revenus s’explique principalement par le fait que les librairies dotées de leur site Internet sont peu nombreuses à avoir rallié le portail, ce qui l’a privé d’un volume de ventes qui l’aurait aidé à atteindre le seuil de rentabilité et à développer la marque 1001Libraires.com. Les grands établissements comme Decitre, Dialogues, Mollat, Sauramps et Ombres Blanches qui vendent sur Internet via leur propre site depuis 5 à 7 ans, ont refusé de détourner leurs flux de commandes en direction du portail. La formule dite de l’affiliation qui leur était proposée, n’était pas attractive dans la mesure où le portail encaissait la transaction sans que soit effective, du moins dans les premiers temps de fonctionnement du portail, une rétrocession vers la librairie initiatrice de la transaction. En avril 2011, la veille du lancement du portail, Livres Hebdo écrit : « [Les grandes librairies qui ont déjà leur site] s’étonnent notamment de ne pas pouvoir répondre elles-mêmes à partir du portail aux demandes d’achat qui leur seraient faites. […] Dans le schéma actuel, l’achat en ligne avec livraison de la commande est systématiquement pris en charge par PL2I. (Livres Hebdo, n°859, 01/04/2011). »

Une autre raison de la faiblesse des revenus du portail, importante, réside dans le fait que 1001Libraires.com n’était pas facilement repérable par les consommateurs sur le web. « Le problème majeur a porté sur l’identification du site par un moteur de recherche en l’occurrence Google. Or il faut payer Google pour être référencé. Il aurait fallu qu’un internaute cherchant un livre sur le net puisse être renvoyé de suite vers 1001Libraires. Or ce n’était pas le cas. L’internaute qui ne connaissait pas 1001Libraires, n’en apprenait pas l’existence par Google lors de la première page de réponse mais à la trentième page … et encore ! (Libraire n°1) ». Il faut ajouter que la géolocalisation, qui était présentée comme un service phare de 1001Libraires.com n’a jamais fonctionné de façon vraiment satisfaisante pour l’internaute (Cazals, 2012).

Enfin, le portail s’est posé un « défi technique » qu’il n’a pas réussi à relever (Libraire n°2). Une certaine souplesse organisationnelle devait en effet faciliter une entrée différenciée des librairies dans le portail. Comme indiqué précédemment (voir 2.2), trois formules différentes étaient proposées aux libraires : la géolocalisation, l’affiliation et l’adhésion. Si la multiplicité des formules devait favoriser l’implication du plus grand nombre malgré la diversité des pratiques, elle a également compliqué l’organisation du système dans son entier. D’après Gilles de la Porte : « quand on sait qu’il y a 250 sites à géo-localiser, donc là il y a un flux […] Quand on sait qu’il y a un million de références sur la base de données, c’est un autre flux, et quand on sait qu’il y a 60 000 titres au départ, enfin 60 000 titres en stock, c’est un troisième flux ». Et ce défi technique n’aurait pas été relevé : « il y a eu une sous-estimation de la quantité de flux à agréger et de la complexité à agréger ces flux » (Cazals, 2012, p.102).

Des tensions coopétitives manifestes

L’absence de rentabilité du BM choisi par les libraires pour donner corps à leur portail, apparaît comme une conséquence de différentes tensions coopétitives. Suivant Tidström (2014), elles portent à la fois sur le rôle et la gouvernance.

Les tensions autour du rôle sont particulièrement fortes pour les grandes librairies détentrices de sites web, actionnaires du portail et administratrices du SLF. « Mollat, Decître, Dialogues, Sauramps et Ombres Blanchesétaient dans le projet mais n’y avaient aucun intérêt en fait. Elles-mêmes ayant développé des sites et franchi le pas du web depuis longtemps et réalisant un CA assez important avec le web elles n’avaient finalement aucun intérêt à ce qu’il y ait un projet commun de portail. Elles participaient à titre d’actionnaires pour voir ce qui allait se passer plutôt que de participer réellement. Je me suis aperçu de leur résistance. Ils traînaient les pieds. Ne se lançaient pas à fonds dans le projet » (Libraire n°3).

D’un côté, l’ensemble de la profession et sans doute au-delà, les diverses parties prenantes que sont les éditeurs et les pouvoirs publics, attendaient que ces grandes librairies contribuent à la réussite du portail à divers titres. Au titre économique, disposant d’une expertise et d’une notoriété sur le web, elles devaient apporter au portail leurs clients et leurs flux de ventes, si importants à l’atteinte du seuil de rentabilité. Au titre managérial, elles étaient impliquées dans les instances de décision du SLF et pour certaines de direction au moment de la mise en place du portail. Au titre politique, elles occupaient une place dans le secteur de la librairie indépendante qui leur conférait une responsabilité de préservation de l’écosystème, ayant destin lié avec les plus petites consoeurs. Un des libraires interviewés, met en évidence cette responsabilité dans le contexte spécifique de la vente par Internet, soulignant que les enjeux de territorialité, prégnantes dans le commerce physique sont inopérantes dans le commerce virtuel. « Prenez Mollat, premier libraire de France. Il cartonne à Bordeaux, en Gironde et en Aquitaine. Un peu dans le quartier latin. Comment faire pour développer une activité rentable ? En faisant 2 à 3 % de CA sur Mollat.fr. ? Si on veut que la librairie existe par rapport à Amazon, il faut une réponse unifiée. Parce qu’il n’y a plus de notion de territoire. Mollat, personne ne connaît à Strasbourg. Avec 1001libraires l’enjeu collectif était plus important que les enjeux individuels. […] Mollat raisonne Mollat et pas librairie. (Libraire n°4) »

D’un autre côté, suivant le BM, comme indiqué précédemment, les ventes en ligne qui leur sont adressées, ne sont pas encaissées par elles mais par le portail commun. Elles entrent en effet dans la formule de l’affiliation dans laquelle elles perdent plus qu’elles ne gagnent. Le BM tel qu’il est défini, n’est donc pas en mesure de les accueillir favorablement. En octobre 2011, alors que le portail est au bord de la faillite, on peut lire dans Livres Hebdo (n°880, 7/10/2011) : « Actionnaires du portail et géo-localisées, à l’exception de Decitre, ces derniers [les grands établissements que sont Dialogues, Mollat, Sauramps, Ombres blanches et Decitre] n’avaient aucune raison d’y raccorder leur site. Au contraire même, puisque, avec la centralisation logistique, les commandes passées à leur intention via le portail leur aurait échappé … comme les revenus de ces ventes ! »

Une autre tension coopétitive réside dans la gouvernance au sens de Tidström (2014). Des différences importantes, tenant à la taille et à la présence sur Internet, existent entre les librairies associées dans le portail. Elles ont entretenu un fonds permanent de rivalité rendant périlleuse la gouvernance de la coopération. Concernant la taille, les grandes librairies, sans parler du conflit de rôles évoqué à l’instant, devaient accepter de partager avec les plus petites, des revenus et un avantage concurrentiel. Or, « les gros libraires ne voulaient pas se créer de concurrence (Libraire n°3) ». Quant aux petits libraires, « ils se disaient que si les gros étaient dans le portail c’était tout pour leur pomme et rien pour eux. Le principe de géolocalisation fait que le petit libraire à Toulouse, avec 10 000 références connaît la concurrence d’Ombres Blanches avec 135 000 références. Il se disait : je n’existe pas, aucun client ne viendra jamais chercher son livre chez moi car il sera toujours chez Ombres Blanches. Donc, voyant cela, le petit libraire ne voit pas l’avantage de s’y mettre avec les autres (Libraire n°3). » Les craintes des petits libraires sont alimentées par la concurrence assez rude que leur livrent leurs confrères sur le marché des bibliothèques. « Les librairies de province ont une zone de chalandise large … au-delà de leur quartier, pour toucher toute la ville et même la région. Il y a une détestation importante des petits libraires pour les gros. Ce sont des concurrents plus riches, qui leur piquent leur marché des collectivités. Donc il y a une animosité assez importante. Eux-mêmes […] avec leurs gros magasins, ont besoin des collectivités, et ont tendance à truster tout ce qui passe y compris les auteurs (Libraire n°3). »

Concernant la présence sur le web, il y a de fortes disparités : avec des librairies ayant déjà depuis plusieurs années un site marchand, d’autres ayant développé un site institutionnel et promotionnel et d’autres encore, nombreuses, n’étant pas du tout présentes sur le net. Indépendamment de la taille, les libraires qui faisaient du commerce en ligne avant 2006 sont pour beaucoup réticents à adhérer à 1001libraires.com, compte tenu des efforts qu’ils ont consentis pour monter leur site : en temps, en formation et en argent. Pour eux, passer par les services du portail, c’est renoncer aux recettes dégagées par leur propre outil. C’est en ces termes que le responsable d’une petite librairie spécialisée à Paris s’est prononcé sur l’initiative collective : « c’est un projet intelligent, j’insiste, mais […] au sacrifice d’une partie du chiffre d’affaires, qui est préempté par la plate-forme 1001libraires. […] Donc c’est vraiment un sacrifice ou un non-sens absolu. » (Cazals, 2012, p.105). Pour nos interlocuteurs, les petits libraires qui ne sont pas sur Internet, ont par ailleurs du mal à apprécier les enjeux de la vente en ligne. « Le petit libraire ne voit pas l’avantage de s’y mettre avec les autres car il ne voit pas que ce flux-là créera du trafic. Il a cru qu’Internet rendrait les choses égales. […] Quand on est une petite librairie de province, on ne pèse pas lourd sur le web. Il n’y a aucune raison qu’une petite soit à égalité avec les grosses. Les gens avaient du mal à le comprendre. L’Internet est un mirage … Parce qu’on leur a dit ou ils ont cru entendre qu’Internet allait les sauver. (Libraire n°3) »

Le cas met en évidence un problème de légitimité et d’efficacité de la gouvernance quand elle est prise en main par une instance syndicale, à vocation plus politique d’économique. La légitimité du SLF est questionnée à la fois dans la composition de ses instances et dans l’attribution de ses compétences. « Le syndicat est fait de manière que, aujourd’hui le système est cloisonné c’est-à-dire que dès qu’il y a une initiative, elle est reprise par les gens du syndicat principalement représenté par des gros libraires et donc pas, par la petite librairie de province qui n’a pas le temps de venir à des réunions (libraire n°4). » En d’autres termes, les petites librairies sont sous-représentées au SLF et n’ont donc pas les moyens de défendre pleinement leurs intérêts, ce qui explique une part de leurs réticences à entrer dans le projet. De plus, si le SLF se voit reconnaître une compétence politique, il manque de compétence économique et managériale. « On a tous fait l’erreur de croire que le syndicat était le meilleur endroit pour fédérer tout cela. Je pense que le syndicat doit avoir une prise de parole politique et éventuellement un endroit où naissent les idées mais surtout pas là où elles se mettent en oeuvre (libraire n°4). » Le SLF serait bien plus habile à négocier avec les Pouvoirs publics, des aides et des subventions qu’à négocier des points de marge supplémentaires auprès des éditeurs qui sont pourtant si nécessaires à l’exploitation des librairies indépendantes. « Le SLF devrait négocier de meilleures remises pour la librairie mais ne le fait pas ! Le SLF a acté il y a 5 ans la voie politique. On obtient le maximum d’aides et de subventions. Ça marche ! (Libraire n°4). »

Quant au problème d’efficacité du SLF, il passe d’abord par un manque de réactivité. « La prise de décision est lente. Entre le moment où ils prennent la décision de mettre en oeuvre et que ça se fasse, c’est très long. 1001libraires c’était 6 ans (libraire 3) ». Il n’aurait pas été non plus suffisamment innovant. « Moi qui suis au SLF depuis plusieurs années, entre libraires et entre gens de la profession, ouvrir les yeux c’est quasiment impossible. Chacun a son pré carré et a du mal à s’extraire et prendre du recul par rapport au quotidien. On se retrouve dans des situations bloquées. L’échec de 1001libraires vient aussi du fait que les libraires qui étaient au SLF n’avaient pas envie d’avoir les yeux ouverts sur des propositions un peu originales. Ils avaient envie de dupliquer des modèles qui existaient déjà (libraire n°5) ». Aux dires de nos répondants, le SLF n’a pas choisi le bon BM pour le portail (beaucoup d’entre eux auraient préféré le BM décentralisé présenté dans le point 2.2) ni les bonnes personnes pour le réaliser, qu’il s’agisse des salariés de PL2I ou des prestataires extérieurs. « Le SLF n’a pas fait un bon casting (libraire 4) » recrutant des responsables, certes venus du monde du livre mais issus de la Fnac ou de la logistique éditoriale alors qu’il s’agissait de traiter de la librairie indépendante de demain. Le SLF n’aurait pas exercé suffisamment de contrôle sur PL2I, considérée comme incompétente et coûteuse. « On a jamais eu affaire à eux [les gens de PL2I][…] Ils étaient autonomes. Mais c’est d’ailleurs bien le problème, je pense. Ils étaient d’ailleurs tellement autonomes que personne ne s’est rendu compte de rien. (Cazals 2012 p.108). » Pire, le sentiment d’avoir été mis à l’écart du projet est partagé par beaucoup. Jean-Marie Martin, libraire et président de l’association Libraires Atlantique en Aquitaine s’indigne en décembre 2011 de la méthode employée par l’équipe de direction. « Depuis le début de cette aventure professionnelle, nous déplorons d’avoir été mis devant le fait accompli à chaque conseil d’administration et cela en dépit de nos propositions récurrentes d’aide régulière pour accompagner au mieux ce projet, avec nos énergies et nos compétences (Livres Hebdo, n°885, 8/12/2011). » Pour l’un des libraires que nous avons rencontrés, le portail était « un projet politique. 1001libraires c’est vite devenu le problème du président du SLF qui discutait avec le Ministre de la culture, le président du CNL, etc. (libraire n°4). »

Enfin, pour gérer les tensions coopétitives manifestes, le SLF a surdimensionné le projet, ce qui a lissé en partie les aspérités relationnelles. Pour favoriser l’intégration du plus grand nombre au portail et notamment des plus petits, il a employé divers moyens qui ont joué comme autant de mécanismes d’apaisement des tensions. Une stratégie de communication a consisté à expliciter les objectifs en usant de la presse professionnelle et en publiant en 2008 un ouvrage montrant l’intérêt des libraires à entrer dans le portail (Accueillir le numérique, dans un numéro Hors Série des Cahiers de la librairie édités par le SLF). La participation des utilisateurs du portail au capital social a joué comme un facteur d’égalité des participants, même si la somme de 10 000 € était jugée trop élevée par certains libraires. Enfin, la possibilité pour les libraires d’entrer dans le portail quels que soit leur degré d’avancement dans l’usage des services web et leur intention en la matière, avec les trois formules de géolocalisation, d’affiliation et d’adhésion, a montré la volonté de recruter des participants tous azimuts.

Conclusion

Les apports de notre travail commencent par la mise en évidence des limites du pouvoir explicatif de la théorie des stratégies collectives. Alors que le portail commun remplissait les conditions théoriques de viabilité, il s’est soldé par un échec rapide et brutal. Le cas étudié montre que la conjonction favorable de facteurs économiques sectoriels ne suffit pas à la réussite d’une stratégie collective. D’autres éléments interviennent, que la théorie n’a pas pris en compte ou pas suffisamment. Une part importante de l’explication de l’échec réside en effet dans les conditions internes de la stratégie collective alors que la théorie privilégie les conditions externes. Pour les appréhender, nous avons recouru à la coopétition et au BM, ce qui constitue un deuxième apport de notre travail : la coopétition éclaire les stratégies collectives sous un angle managérial grâce à l’identification de tensions coopétitives; le BM sanctionne les décisions stratégiques collectives en confrontant dans une équation économique les niveaux de coûts et de revenus. Mobilisés en même temps, ces deux corpus s’avèrent complémentaires. La coopétition regarde la stratégie dans une dynamique processuelle chahutée par les conflits inhérents à la coopération entre concurrents alors que le BM montre un résultat sur la création collective de valeur et son partage.

Plus précisément, en regard des résultats qui ont été présentés, nous retrouvons deux tensions coopétitives sur le rôle et la gouvernance (Tidström, 2014). Nous confortons ainsi les recherches précédentes en particulier de Bentgsson et Kock (2000) pour le rôle et d’Osarenkhoe (2010) pour la gouvernance. Mais nous proposons également de les préciser. Ainsi pour ce qui est du rôle, les tensions décrites en coopétition nous semblent proches de ce qu’Etgar (1979) a écrit au sujet du conflit de rôles. Le conflit de rôle est en effet une des sources de conflits potentiels, avec la divergence des objectifs et l’attribution des domaines de compétences. Le rôle se définit comme un ensemble de prérogatives, d’obligations et de droits propres à une organisation Il est vecteur de conflit quand sa définition porte à confusion ou quand l’entreprise s’écarte du rôle qui lui avait été attribué. La clarté d’attribution des rôles joue un rôle important, permettant à tout un chacun de prévoir les comportements d’autrui. Le rôle d’une entreprise dans un collectif ne se comprend-il pas comme l’ensemble des comportements auxquels les autres s’attendent de sa part ? Quand la distribution des rôles est mal faite ou mal comprise, elle devient une raison possible de conflit. Pour ce qui est de la gouvernance, Tidström (2014) en rend compte principalement à partir des questions de pouvoir permettant aux acteurs qui en ont le plus, d’infléchir la coopération dans le sens de leurs intérêts individuels. Or d’autres facettes de la gouvernance mises en lumière par le cas, résident dans la légitimité et l’efficacité du management. Nous retrouvons ici la question de la gestion des tensions coopétitives. Avec 1001Libraires.com, nous sommes loin des conditions managériales préconisées par Fernandez et al. (2014) avec la création d’une équipe coopétitive. Le cas montre les limites du management d’un projet collectif par un syndicat professionnel alors même que ce dernier est désigné dans la théorie des stratégies collectives comme un organisme adéquat de coordination. De plus, le BM auquel le management collectif a conduit, a un problème constitutionnel de génération et de partage de valeur. Sans y revenir davantage, posons-nous une seule question : comment demander à des librairies de renoncer à leur chiffre d’affaires au profit du collectif ? Nous souscrivons ainsi aux travaux de Verstraete et al. (2012) qui insistent sur l’importance que revêt la répartition équitable des revenus entre les participants.

Après ces apports théoriques, un dernier apport, pratique, porte sur l’analyse de l’échec de 1001Libraires.com. De façon résumée, nous pouvons dire que les objectifs individuels n’étaient pas assez convergents pour rendre la stratégie collective viable. Malgré cette incompatibilité originelle, les acteurs ont pour des raisons plus politiques qu’économiques continué le projet, avec une phase de préparation qui s’est étendue et une ouverture du site sans cesse différée. La gestion des tensions coopétitives s’est faite principalement dans le surdimensionnement du projet qui appelait en conséquence d’importantes ressources financières. Le syndicat a rassemblé suffisamment de ressources auprès de ses partenaires (libraires, éditeurs, pouvoirs publics, organismes interprofessionnels) pour le démarrage mais pas par la suite. Le BM s’est vite montré déficient avec des coûts supérieurs aux revenus et les actionnaires n’ont pas voulu, à juste titre, abonder au capital. Le BM qui sanctionne la pertinence des choix stratégiques, a été plus conçu pour résoudre les querelles internes entre partenaires que pour répondre aux besoins du marché.

Notre travail présente des limites. Il analyse une partie seulement des tensions coopétitives. Il s’agit de tensions inter-organisationnelles alors que des tensions surviennent également à l’intérieur des organisations et entre les individus (Luo et al., 2006). Au plan méthodologique, une faiblesse réside dans le petit nombre d’entretiens même s’ils ont été effectués en profondeur auprès de libraires choisis pour leur implication dans le portail, leur regard critique et leur expertise. Pour pallier cette lacune, nous avons multiplié les sources secondaires et recherché dans la confrontation de l’ensemble des données les convergences et les divergences. Pour ce qui est de la validité externe, l’étude de cas se heurte aux spécificités du contexte qui rendent difficile la généralisation des résultats. La R&D et la conception de nouveaux produits à forte valeur ajoutée sont les terrains d’investigation privilégiés en coopétition où des concurrents s’associent, deux à deux, pour répondre à la demande d’un donneur d’ordre. Avec 1001Libraires.com, le contexte est très différent : i) un grand nombre d’entreprises qui s’est associé pour ii) une durée allant au-delà d’un temps de conception et iii) sans référence à un quelconque contrat passé avec un client. Les retombées financières sont donc moins directes et plus aléatoires pour les participants. Le contexte a joué un rôle important dans l’engagement des acteurs dans le portail commun, et c’est l’importance du contexte qui a justifié, rappelons-le, le recours aux théories des stratégies collectives.

Quant aux perspectives, il est difficile d’envisager la poursuite de la recherche sur le cas 1001Libraires.com. C’est un échec douloureux sur lequel les acteurs n’ont plus envie de revenir. Nous avons en effet essayé de trouver de nouveaux interlocuteurs mais en vain. Les préoccupations des libraires et de leur syndicat sont tournées vers la recherche d’aides financières de la part des Pouvoirs Publics et le règlement juridique de la question des frais de port sur Internet qui les oppose à Amazon. Au plan théorique, en revanche, les perspectives sont plus ouvertes. Les stratégies collectives sont en effet liées au concept de coopétition. Celui-ci a d’ailleurs été introduit par Brandenburger et Nalebuff (1996) sur la base des recherches d’Astley et Fombrun (1983) sur les stratégies collectives. Celles-ci, pour ce qui est du type aggloméré auquel nous faisons référence dans cet article, constituent une catégorie de stratégies coopétitives (Dagnino et Padula, 2002). Elles sont donc concernées par les tensions coopétitives auxquelles les chercheurs s’intéressent beaucoup à l’heure actuelle, comme en témoigne un numéro spécial qui leur est dédiée en 2014 dans Industrial Marketing Management (n°43). Enfin, nous voudrions clore cet article en suggérant une piste de recherche. Les deux tensions coopétitives que le cas a mis en exergue, autour du rôle de la gouvernance, gagneraient selon nous à être rapprochées des analyses béhavioristes du canal de distribution (Filser, 1989). Celles-ci accordent une place importante au conflit et au pouvoir, certes entre des acteurs situés à des niveaux différents du canal (producteur – distributeur par exemple) mais aussi entre des acteurs situés au même niveau, ce qui rejoint la problématique de la coopération horizontale. Nous avons cité Etgar (1979) en référence au conflit de rôles mais un rapprochement systématique permettrait sans doute d’affiner les sources de tensions coopétitives ainsi que leur mode de gestion.

Appendices

Annexes

Annexe 1. Caractéristiques des données secondaires

Annexe 2. Historique de 1001Libraires.com

Annexe 3. Liste des sigles

Note biographique

Carole Poirel est maître de conférences en sciences de gestion à Aix-Marseille Université où elle enseigne la stratégie et l’économie d’entreprise. Membre du centre de recherche sur le transport et la logistique (Cret-Log), elle travaille sur les stratégies d’acteurs dans la distribution, tout particulièrement dans le domaine des industries culturelles

Note

-

[1]

Par exemple, aux Assises régionales de la librairie indépendante qui se sont tenues les 22 et 23 octobre 201. à Toulon (voir http://www.librairie-paca.com/l-agenda-des-rencontres/Assises-regionales-de-la-librairie-independante consulté le 4 juin 2013) ainsi qu’aux Rencontres nationales de la librairie, à Bordeaux, les 2 et 3 juin 201. (voir http://www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr/; consulté le 4 juin 2013).

Bibliographie

- Astley, W. Graham; Fombrun, Charles J. (1983). « Collective strategy : social ecology of organizational environments », Academy of Management Review, Vol. 8, n°4, p. 576-587.

- Baumard, Philippe; Donada, Carole; Ibert, Jérôme; Xuereb, Jean-Marie (1999). « La collecte des données et la gestion de leurs sources », dans R.-A. Thiétart (sous la direction de), Méthodes de recherche en management, Dunod, p.224-256.

- Bardin, Laurence (1998). L’analyse de contenu, Paris : Presses Universitaires de France, 291p.

- Belvaux, Bertrand (2005). « Internet : un compagnon indispensable à l’acheteur ? », dans O. Badot et M. Benoun (sous la direction de), Commerce et Distribution : Prospective et Stratégies, Economica, p.75-85.

- Bengtsson, Maria; Kock, Sören (2000). « Coopetition’ in business networks – to cooperate and compete simultaneously », Industrial Marketing Management, Vol. 29, n° 5, p. 411-426.

- Bengtsson Maria, Kock Sören, (2014), « Coopetition – Quo vadis ? Past accomplishments and future challenges », Industrial Marketing Management, Vol. 43, p. 180-188.

- Bresser Rudi K. (1988), « Matching collective and competitive strategies », Strategic Management Journal, Vol.9, p.375-385.

- Bresser, Rudi K; Harl, Johannes E (1986). « Collective strategy : vice or virtue ? », Academy of Management Review, Vol. 11, n°2, p.408-427.

- Butler, Richard J.; Carney, Mick G. (1986). « Strategy and strategic choice : the case of telecommunications », Strategic Management Journal, n°7, p.161-177.

- Campbell, D. T. (1975). « Degrees of freedom’ and the case study », Comparative political studies, Vol. 8, n°2, p.178-193.

- Carney, Mick G. (1987). « The strategy and structure of collective action », Organization studies, Vol.8, n°4, p.341-362.

- Cazals, Benoît (2012). « 1001libraires.com ou comment la librairie française tente-elle aujourd’hui de relever le défi », Mémoire de Master Information-Communication, Métiers du livre, option Librairie, Université Paris X – Nanterre.

- Dagnino, Giovanni B.; Padula, G. (2002). « Coopetition strategy : a new kind of inter-firm dynamics for value creation », EURAM, Stockholm.

- Dagnino, Giovanni B.; Rocco, Elena (2009). Coopetition strategy : theory, experiments and cases, Routledge.

- Dollinger, Marc J.; Golden, Peggy A. (1992). « Interorganizational and collective strategies in small firms : environmental effects and performance », Journal of Management, Vol.18, n°4, p.695-715.

- Etgar Mickaël. (1979), « Sources and Types of Intrachannel Conflict », Journal of Retailing, Vol. 55, n°1, p.61-78.

- Fernandez, Anne-Sophie; Le Roy, Frédéric; Gnyawali Devi R. (2014). « Sources and management of tension in co-opetition case evidence from telecommunications satellites manufacturing in Europe », Industrial Marketing Management, n°43, p.222-235.

- Filser, Marc (1989). Canaux de distribution. Description, analyse, gestion, Paris : Vuibert, 256 p.

- Gueguen Gaël, Pellegrin-Boucher, Estelle; Torrès, Olivier (2004). « Des stratégies collectives aux écosystèmes d’affaires : le secteur des logiciels comme illustration », XIIIè Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Le Havre, 1-4 juin.

- Koenig, Gérard (2005). « Études de cas et évaluation de programmes : une perspective campbellienne », XIVè Conférence de l’AIMS, Angers, 6-9 juin.

- Lacroix, C. (2014). Chiffres clés 2014, Statistiques de la culture, Paris : La Documentation Française, Ministère de la Culture et de la Communication Secrétariat général, Département des études, de la prospective et des statistiques.

- Lecocq, Xavier; Demil, Benoît; Warnier, Vanessa (2006). « Le business model, un outil d’analyse stratégique », L’Expansion Management Review, n°123, p.96-109.

- Le Roy, Frédéric (2003). « Rivaliser et coopérer avec ses concurrents : le cas des stratégies collectives agglomérées », Revue française de gestion, n°143, p. 145-157.

- Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce; Lampel, Joseph (1999). Safari en pays stratégie. L’exploration des grands courants de la pensée stratégique. Paris : Editions Village Mondial. 423 p.

- Nalebuff, Bary J.; Brandenburger, Adam M. (1996). La Co-opétition : une révolution dans la manière jouer concurrence et coopération, Paris : Village Mondial, 320 p.

- Osarenkhoe, Aihie (2010). « A coopetition strategy — A study of inter-firm dynamics between competition and cooperation », Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management. Vol. 17, n° 3/4, p.201-221.

- Pellegrin-Foucher, Estelle; Fenneteau Hervé (2007). « Le management de la coopétition. Le cas du secteur des ERP. », Revue Française de Gestion, Vol 7, n°176, pp.111-133.

- Poirel Carole (2008). « La librairie en France : un management sous influence en quête de résistance », dans Greffe X. et Sonnac N. (sous la direction de), Culture Web, Paris : Dalloz, pp.629-648.

- Rouet François (2007). Le livre mutation d’une industrie culturelle, Paris : La Documentation française.

- Roy Pierre (2004), « Les stratégies collectives : moyen de générer ou de s’affranchir de l’interdépendance ? Le cas des salles de cinéma » XIIIème Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Le Havre, 1-4 juin

- Tellier Albert (2004), « Formation et dissolution des stratégies collectives : une analyse historique de la vidéo à domicile », XIIIème Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Le Havre, 1-4 juin.

- Tidström Annika (2014). « Managing Tensions in coopetition », Industrial Marketing Management, n°43, pp.261-271.

- Van de Ven, Andrew H.; Huber, George P. (1990). « Longitudinal Field Research Methods for Studying Processes of Organizational Change », Organization Science, Vol.1, n°3, pp.213-219.

- Verstraete, Thierry; Kremer, Florence; Jouison-Laffitte Estelle (2012). « Le business model : une théorie pour des pratiques », Entreprendre et innover, Vol. 1, n°13, pp.7-26.

- Volle, Pierre; Dion, Delphine; Heliès-Hassid, Marie-Louise; Sabbah, Sarah (2008). « Les business model dans la distribution. Repérer les chemins de la performance », Revue Française de Gestion, 2008 Vol.2, n°181, pp.123-144.

- Yami Saïd (2003). « Petite entreprise et stratégie collective de filières », Revue française de gestion, n° 144, p.165-179.

- Yami, Saïd; Le Roy Frédéric (2006). (Sous la direction de) Les stratégies collectives, Rivaliser et coopérer avec ses concurrents, Paris : Editions EMS, 350 p.