Abstracts

Résumé

Dans une perspective sociocritique, nous interrogeons la notion de forme scolaire afin de mieux comprendre certains enjeux de l’intégration du numérique en contexte éducatif. Notre corpus est constitué d’échanges recueillis dans un forum de discussion où des étudiants de master devaient se prononcer sur l’incompatibilité supposée entre culture scolaire et numérique. Nous montrons, après avoir proposé une définition de la forme scolaire, que dans la majeure partie des cas il n’existe pas pour les personnes en formation de contre-indication à l’intégration du numérique, tout du moins lorsque ce dernier vient renforcer la forme scolaire. Dans le cas contraire, les contradictions qui apparaissent sont l’occasion de formuler des propositions visant, de manière plus ou moins marquée, à dépasser la forme scolaire.

Mots-clés :

- forme scolaire,

- numérique éducatif,

- formation d’enseignants,

- approche sociocritique

Abstract

Adopting a sociocritical perspective, this article examines the concept of “school form” in order to better understand certain issues of digital integration in an educational context. Our corpus consists of postings collected from a discussion forum where master’s students had to give their views on the assumed incompatibility between school culture and digital culture. After proposing a definition of school form, we show that in most cases, there is no contraindication for people enrolled in training to integrate digital technology, at least when it reinforces the school form. In the opposite case, the contradictions that arise serve as an opportunity to develop proposals aimed more or less emphatically at going beyond the school form.

Keywords:

- school form,

- digital education,

- teacher education,

- sociocritical approach

Resumen

A partir de una perspectiva sociocrítica, cuestionamos la noción de forma escolar con el fin de comprender mejor ciertos temas de integración digital en un contexto educativo. Nuestro corpus consiste en intercambios recolectados en un foro de discusión donde los estudiantes de maestría tuvieron que pronunciarse sobre la supuesta incompatibilidad entre la cultura escolar y la digital. Después de haber propuesto una definición de la forma escolar, mostramos que, en la mayoría de los casos, para las personas en formación no hay contraindicación en integrar lo digital, al menos cuando éste refuerza la forma de escolar. En el caso contrario, las contradicciones que aparecen son una oportunidad para formular propuestas destinadas, de manera más o menos clara, a ir más allá de la forma escolar.

Palabras clave:

- forma escolar,

- educación digital,

- formación docente,

- enfoque sociocrítico

Article body

1. Introduction

Cuban est sans doute l’un des premiers à avoir signalé l’existence de tensions entre l’ordinateur et l’école. Dans un article publié en 1993, il estimait que l’on avait tendance à minimiser «le pouvoir de traditions et de pratiques qui durent depuis des siècles et remplissent des fonctions importantes dans la société» (p. 21), notamment à l’école. Ainsi, selon lui, l’échec de l’introduction des ordinateurs en classe s’expliquait à la fois par «certaines croyances culturelles relatives à ce qu’est enseigner à l’école et à la relation enseignant-élève» (p. 13) et par la division de l’école en niveaux d’âges, autrement dit, par une certaine tradition scolaire.

De nos jours, alors que l’on ne parle plus d’ordinateurs mais de numérique, ce dernier est devenu un sujet de préoccupation majeur. Différents organismes et institutions, nationaux et internationaux, scrutent régulièrement les niveaux d’équipement des établissements et les usages (Commission européenne, 2013; MEN, 2014; OCDE, 2015). Lorsque l’on recoupe les résultats des différentes études, il ressort que si le niveau d’équipement progresse régulièrement, il reste encore bien en deçà des attentes exprimées par ces mêmes institutions. Par ailleurs, les pratiques pédagogiques auraient pour l’essentiel peu évolué. Car c’est là que réside sans doute l’un des principaux enjeux de l’introduction du numérique à l’école pour les responsables politiques et les bailleurs de fonds institutionnels: innover, non seulement pour diversifier les apprentissages et tenir compte de l’évolution de la société (Soubrié, 2016), mais aussi pour faire face à la concurrence sur le marché des langues et développer l’employabilité (Soubrié, 2014).

Autrement dit, l’écart entre les attentes institutionnelles et la réalité des pratiques, même s’il s’est sans doute réduit, persiste malgré tout. Et au-delà des raisons le plus souvent invoquées (absence ou manque d’équipement, de formation, de soutien, etc.[1]), la question du poids d’une certaine tradition scolaire refait surface, notamment à partir des travaux de Vincent et al. (1994) sur la notion de «forme scolaire».

Ainsi, en 2011, après avoir fait la distinction entre «culture scolaire» et «culture numérique», Poyet appelle à repenser la forme scolaire qu’elle juge inconciliable avec les pratiques numériques qui favorisent selon elle l’expression individuelle et les savoirs d’action: «[…] s’il est bien établi que les technologies numériques favorisent l’activité de l’élève, l’individualisation et le travail collaboratif, en pratique, la forme scolaire basée sur le cloisonnement et la pédagogie transmissive entrave la mise en oeuvre de ce type d’approche» (p. 43). On retrouve cette opposition dans un texte de Cerisier (2015), où il estime que le numérique «met en tension» une forme scolaire inapte à prendre en compte les rapports au monde qu’entretiennent les individus à l’ère du numérique (il parle d’«interactions culturelles»): rapports aux savoirs, au temps, à l’espace, aux autres et aux activités de création. C’est une notion proche, celle de norme scolaire[2], que Gallot (2015) convoque dans l’analyse qu’elle propose d’une expérience d’utilisation de tablettes tactiles dans une classe d’école primaire. Selon elle, si l’enseignant qu’elle observe ne parvient pas à saisir les opportunités de changements qui s’offrent à lui (tandis que les enfants font preuve plus qu’à l’accoutumée d’autonomie, d’engagement, de concentration, l’enseignant ne cherche pas à les encourager dans cette voie, bien au contraire même selon l’auteure), c’est qu’il a «l’impression globale d’un manque d’ordre qui vient percuter la norme scolaire et remet directement en cause sa légitimité et sa responsabilité professionnelle en termes de gestion de classe» (p. 92). Plus récemment enfin, Lacelle et al. (2017) évoquent une «résistance institutionnelle» face à une «culture numérique» qu’ils définissent à la suite de Douelhi (2011) comme «une façon différente de voir le monde, basée sur les potentialités de l’informatique» (p. 12).

La situation est-elle aussi tranchée que le laissent entendre ces auteurs? La forme scolaire est-elle réellement incompatible avec le numérique? Les enseignants sont-ils à ce point inféodés à la forme scolaire qu’ils rechignent à accorder une place à des pratiques numériques appartenant à la sphère non académique?

La démarche que nous adoptons ici se veut résolument sociocritique (Selwyn, 2010; Collin et al., 2015) en ceci que nous nous garderons bien d’exprimer un point de vue dogmatique et procéderons à un examen détaillé de la situation en portant une attention particulière aux tensions et contradictions exprimées par les acteurs. Comme le disent Selwyn et al. (2016), les individus ne sont pas des variables neutres («not simply neutral variables») et il est important de saisir l’expérience humaine dans son épaisseur à travers l’étude des pratiques, perceptions, sentiments et émotions.

S’inscrire dans une approche sociocritique, c’est aussi mettre en évidence les différentes influences qui traversent le numérique en éducation, notamment les influences sociales, politiques, économiques et culturelles. Il est temps, dit Selwyn (2010), de donner une «plus grande image» («bigger picture») des technologies en éducation. La forme scolaire constitue sans nul doute une de ces influences. Bien qu’elle semble s’exercer de l’intérieur même des systèmes éducatifs, elle est en réalité le produit d’une construction sociale qui a su s’imposer au fil du temps.

Pour répondre aux questions posées, nous nous sommes appuyés sur un corpus d’échanges recueilli dans le cadre d’une formation professionnalisante de niveau master (cf. méthodologie). Si nous avons fait le choix d’échanges constitués dans un forum de discussion au lieu d’un questionnaire distribué à grande échelle, comme l’ont fait par exemple Fernandez et al. (2018), ou d’observations de classes suivies d’entretiens, c’est que notre recherche se veut essentiellement exploratoire. À ce stade de notre réflexion, il nous fallait avant tout éprouver notre questionnement et tester l’appareillage critique ainsi que les catégories d’analyse que nous avons élaborées à partir de lectures dans des domaines de recherche relativement éloignés de notre champ, comme la sociologie et l’histoire de l’éducation et de l’école par exemple. Dans un premier temps, nous proposons une définition de la notion de forme scolaire à partir de travaux effectués en sociologie et en sciences de l’éducation. Nous présenterons ensuite la méthodologie que nous avons adoptée pour analyser le corpus d’échanges sélectionné puis exposerons une typologie des différentes attitudes adoptées par les étudiants vis-à-vis du numérique en éducation.

2. La forme scolaire

Selon Maulini et Perrenoud (2005), c’est dans l’Antiquité que se situe l’émergence de la forme scolaire. Son ancêtre serait même apparu au temps de la préhistoire lorsque des humains novices devaient apprendre à tailler les pierres comme les experts. Sur différents sites de taille en effet, les paléoanthropologues ont découvert qu’il existait deux espaces distincts, le premier étant réservé à la fabrication d’objets, le second, au vu des débris de pierre grossiers jonchant le sol, à la formation.

Tout indique que les tailleurs expérimentés du paléolithique supérieur ont voulu protéger à la fois leur matière première (précieuse et difficile d’accès) et leur activité (minutieuse et mentalement absorbante) de la vigueur et de la maladresse des néophytes désireux (ou contraints) de se préparer à prendre un jour la relève.

Maulini et Perrenoud, 2005, p. 26

Pour autant, il faut attendre le «xvie-xviie siècle» (Vincent et al., 1994, p. 15) pour que la forme scolaire soit progressivement instituée. Elle se caractérise dans un premier temps par la création d’un lieu spécifique, distinct d’autres lieux de socialisation, rompant ainsi avec les pratiques de formations basées sur l’imitation, la transmission de gestes professionnels, l’apprentissage par voir-faire, ouï-dire et faire-avec, comme le frayage ou le compagnonnage. Cette coupure s’explique en grande partie selon Lahire par l’importance grandissante que prennent à cette époque les savoirs scripturaux:

C’est parce qu’il est de moins en moins possible d’accéder à toute une série de domaines de pratiques sans savoir lire et écrire, parce que le monde social dans son ensemble s’organise de plus en plus à travers des pratiques d’écriture et des savoirs scripturaux, que va s’imposer progressivement l’agencement d’un espace de socialisation séparé des divers lieux d’activité sociale.

Lahire, 2008, p. 232

Les élèves sont répartis dans des salles de classe par tranches d’âges, ces dernières étant configurées de telle sorte que l’enseignant occupe une place centrale. «Toute la construction est conçue pour durer, dans le but d’accueillir des générations d’élèves» (Thevenaz-Christen, 2005, p. 70). À côté de ce lieu spécifique apparaît également un temps spécifique, «le temps scolaire, à la fois période de la vie, comme temps dans l’année et comme emploi du temps quotidien» (Vincent et al., 1994, p. 16). C’est donc un univers séparé qui se constitue, «[fermé] aux regards extérieurs» (de La Salle, [1701] 1902, cité par Maulini et al., 2014, p. 30), coupé de la famille et du monde.

Un autre élément déterminant de la forme scolaire est la relation pédagogique particulière qui s’instaure entre le maître et les élèves, une relation qui s’autonomise et se spécialise par rapport aux autres formes de relations sociales. Vincent et al. (1994) insistent bien sur cet aspect: «À l’école, on n’obéit plus à une personne mais à des règles supra-personnelles qui s’imposent autant aux élèves qu’aux maîtres» (p. 32). L’enseignant exerce ainsi une forme de «domination légale» dans le sens où les règles qu’il énonce n’émanent pas directement de lui mais répondent à des principes supérieurs qui participent d’un projet sociétal et politique global[3]. Dans les écoles lassaliennes, lorsque l’enseignant en vient à rappeler une règle, il n’a bien souvent qu’à pointer du doigt les maximes et sentences inscrites sur les murs de la classe. Néanmoins, bien que les règles et principes soient impersonnels, il n’en demeure pas moins que la forme scolaire repose sur une relation dissymétrique fondatrice. Elle «crée un rapport de force, confère à l’enseignant une autorité, l’assortit de moyens d’investigation, de contrôle, de sanctions qui ne font plus de l’éducation une entreprise coopérative, mais un jeu conflictuel» (Maulini et Perrenoud, 2005, p. 162).

Ces rapports de domination, «tout à fait incontestables et manifestes dans l’ordre scolaire» (Thévenaz-Christen, 2005, p. 72), ne doivent pas pour autant faire oublier la mission essentielle de l’enseignant, à savoir transformer les modes de penser, de lire, d’écrire et de faire des élèves (Schneuwly, 2000, p. 23). À cette fin, il dispose d’outils, ou d’«instruments psychologiques» dans la terminologie vygotskienne, qu’il utilise à la fois pour rendre présent et montrer, pointer du doigt, l’objet d’enseignement – un microsystème grammatical par exemple, ou encore les caractéristiques discursives d’un genre de discours. Ce double mouvement de «présentification»/pointage est tout à fait essentiel dans l’acte d’enseigner et fait écho à l’étymologie même du mot: «faire connaître par un signe» (Rey, 1998, p. 1248). Comme le montre Schneuwly (2000) dans l’analyse qu’il propose de séquences de cours en français langue maternelle, les outils utilisés par les enseignants sont constitués de matériaux (textes, exercices, schémas, objets réels, etc.) et/ou d’éléments de discours (consignes, reformulations, répétitions, institutionnalisation, etc.), propres à l’«arsenal de techniques» d’une discipline. C’est ainsi que la forme scolaire participe d’un mouvement de secondarisation au cours duquel les pratiques sociales, jusqu’alors subjectivement vécues, «deviennent objet de réflexion et de critique, d’échange d’arguments et de mutualisation de raisonnement» (Maulini et al., 2014, p. 27).

La forme scolaire se caractérise enfin par la constitution de savoirs formalisés. L’écriture a joué ici dans les premiers temps de la forme scolaire un rôle fondamental. C’est grâce à elle en effet, «à travers un travail de classification, de découpage, d’articulation, de mises en relation, de comparaison, de hiérarchisation, etc.» (Vincent et al., 1994, p. 30), que les savoirs ont progressivement acquis leur cohérence et leur indépendance par rapport aux savoirs «non-institutionnels, non-systématisés, non formalisés, caractéristiques des formes sociales orales […]» (Vincent et al., 1994, p. 24). Par savoirs, il faut entendre non seulement les savoirs disciplinaires, qui sont organisés à l’intérieur de programmes, curricula et manuels, mais également les savoirs liés à la manière d’enseigner. Dès les premiers temps de la forme scolaire en effet, les pratiques pédagogiques sont fixées par des règles. La seconde partie de l’ouvrage de de La Salle ([1701] 1904), consacrée aux moyens d’établir et de maintenir l’ordre dans les écoles, comporte ainsi un ensemble de principes très précis qu’il convient de respecter dans la conduite de la classe. Il est précisé par exemple que le maître doit «reprendre toutes les lettres, toutes les syllabes, et tous les mots qu’un écolier dit mal dans le temps qu’il récite la leçon» (feuillet n° 66). Bien qu’elles évoluent à travers le temps, ces techniques, démarches ou méthodes, quel que soit le terme que l’on emploie pour les désigner, font l’objet de descriptions, sont documentées et participent pleinement de la forme scolaire.

L’énoncé de ces caractéristiques ne doit pas occulter le caractère foncièrement évolutif de la forme scolaire. C’est d’ailleurs ce qui explique son exceptionnelle longévité. La forme scolaire, qui s’est imposée à une époque «non sans difficultés, sans heurts et sans luttes» (Vincent et al., 1994, p. 13), a su évoluer, au gré des différentes réformes et des mouvements de rénovation pédagogique. Lantheaume (2017) évoque à son propos les propriétés de plasticité et de ductilité (Fabre [2005] évoque quant à lui les jeux mimétiques de la forme) pour souligner combien elle est à même de s’étirer, de se façonner, sans rompre pour autant. Mais, selon Vincent et al. (1994), ces modifications ne remettent pas en cause les grands axes définitoires de la forme scolaire: «[…] des écoles des Frères à l’école mutuelle et à l’école de la République, bien des choses changent, mais sans doute pas ce par quoi nous avons défini la forme scolaire» (p. 13).

3. Méthodologie

Pour cette étude, dont nous avons déjà précisé qu’elle était exploratoire, nous nous sommes appuyés exclusivement sur des données invoquées, c’est-à-dire constituées antérieurement à la recherche, en l’occurrence des messages échangés par des étudiants de master dans le cadre d’un cours axé précisément sur la formation des enseignants de langues au numérique[4]. Dans ce cours, les étudiants ont la possibilité de participer à échéances régulières à des activités d’échanges sur des thématiques variées, parfois en lien avec un travail de conception. Les échanges auxquels nous nous sommes intéressés ont eu lieu lors de la première activité qui s’est déroulée du 9 au 22 novembre 2015. Il était demandé aux étudiants de donner leur point de vue sur les liens qu’il était possible d’établir selon eux entre les pratiques personnelles et académiques du numérique. La consigne leur suggérait de procéder en deux temps:

Rendre compte de l’expérience d’usage d’un objet technique dans leur vie personnelle. Plusieurs questions leur étaient posées pour guider leur réflexion: pourquoi utilisez-vous cet objet technique? Comment pourriez-vous le qualifier dans une première approche (aspects matériels, esthétique, pratique, ergonomique, etc.)? Lorsque vous l’utilisez, quel est son impact sur votre manière de faire, sur votre comportement? Si vous n’aviez par cet objet technique à portée de main, comment vous y prendriez-vous? Pensez-vous que cela changerait quelque chose dans la nature même de l’activité et/ou dans son résultat? Quelle influence a l’utilisation de cet objet technique sur votre rapport au monde?

Réfléchir à la possibilité d’intégrer cet objet technique en classe. Est-ce envisageable? Si oui, comment conviendrait-il de s’y prendre? Existe-t-il des obstacles à son intégration en classe?

C’est la seconde question qui a retenu notre attention dans la mesure où nous pouvions espérer qu’elle amène les étudiants, sans que cela leur soit demandé de manière explicite, à se prononcer sur les relations entre le numérique et certaines caractéristiques de la forme scolaire.

Cette activité a donné lieu à 547 messages, de la part de 134 participants, avec 122 fils de discussion.

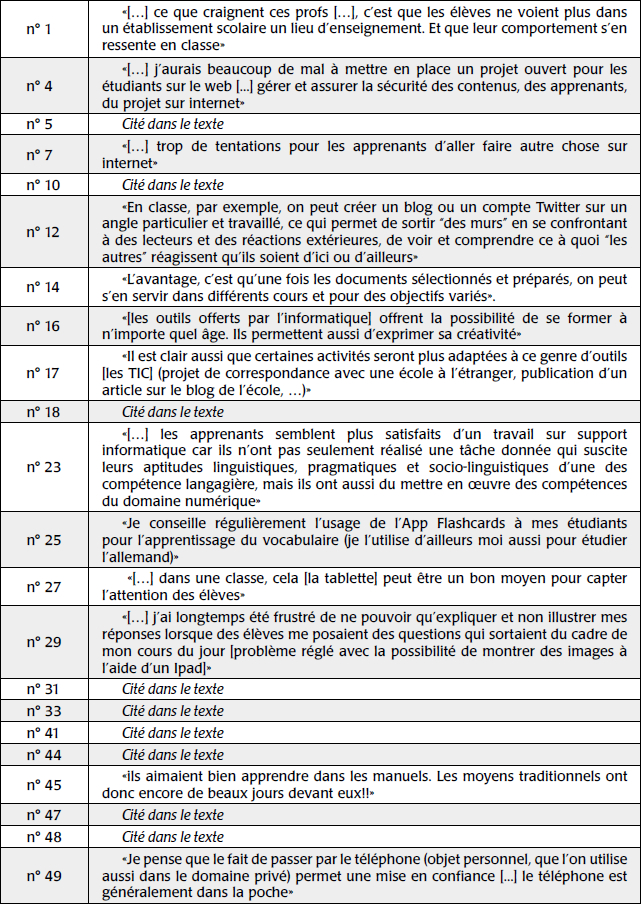

Notre objectif étant de rendre visible la forme scolaire dans ces textes, nous avons procédé à une sélection en ne retenant que les messages abordant la question de l’intégration du numérique dans l’éducation et se référant à des caractéristiques de la forme scolaire (beaucoup de messages se sont contentés de répondre à la première question de la consigne). C’est ainsi qu’a pu être élaboré un sous-corpus de 154 messages. Une analyse de contenu a été menée et chacune des contributions a été analysée avec les mêmes interrogations[5]:

De quel objet technique est-il question? Une distinction a ici été établie entre les supports (téléphone, tablette…), les ressources ou les applications (Skype, WhatsApp) et le numérique en général (les TIC), mais elle ne sera pas spécifiquement mobilisée dans l’analyse qui sera présentée.

De quels aspects de la forme scolaire est-il question? Nous avons repris les trois grandes caractéristiques exposées plus haut: l’univers séparé, les savoirs formalisés et la relation pédagogique. Un codage a alors été élaboré, afin de distinguer trois cas de figure: l’acceptation sans remise en cause (0), une légère remise en cause ou des contradictions (0,5), une remise en cause (1).

Le numérique est-il présenté comme étant compatible ou incompatible avec la forme scolaire? Ici encore, nous avons tenu à souligner les nuances, en distinguant «oui», «non», «oui/non» lorsque des contradictions apparaissaient.

Ces catégories d’analyse ont d’abord été testées sur une partie du corpus, avant d’être généralisées à l’ensemble des messages. Un tableau a été élaboré – avec une colonne supplémentaire consacrée aux commentaires – et le codage a été vérifié par les deux auteurs de l’article. L’analyse réalisée a permis d’établir une typologie des attitudes envers l’intégration du numérique. Quatre profils ont ainsi émergé: (1) l’opposition à l’intégration du numérique, (2) l’acceptation du numérique en contexte éducatif sans réelle modification de la forme scolaire, (3) un positionnement en faveur du numérique avec une remise en cause de la forme scolaire, (4) une ambivalence avec des éléments renvoyant à un dépassement de la forme scolaire et d’autres l’acceptant. Précisons ici que ce sont les arguments et non les messages qui relèvent de ces quatre grands ensembles. Cela explique qu’une même contribution puisse apparaître dans plusieurs catégories.

4. Analyse

4.1 Refus du numérique

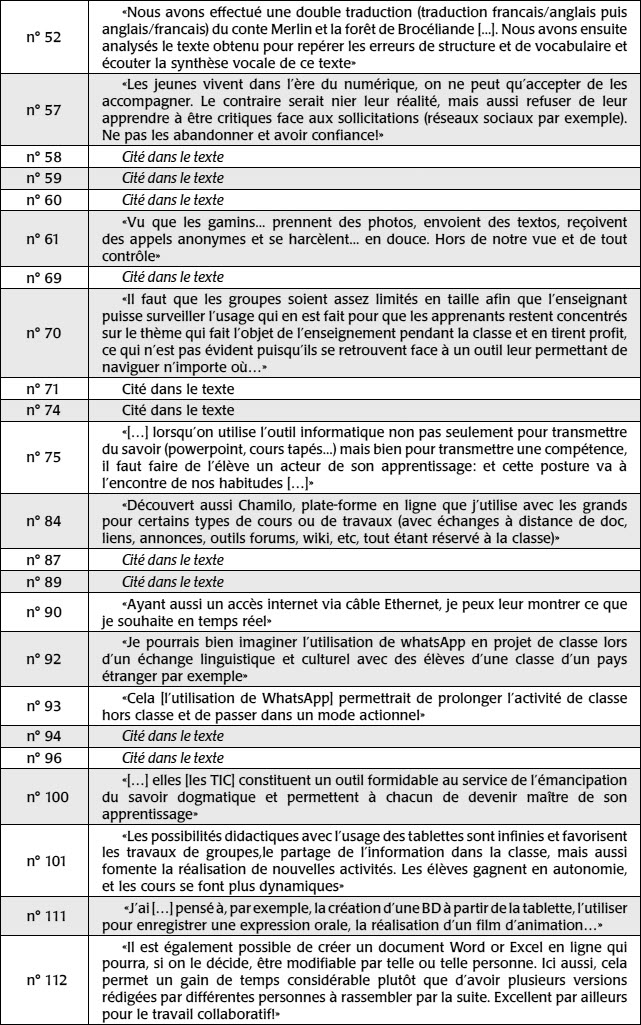

Très peu d’étudiants sont opposés à l’intégration du numérique en classe. Seuls 11 messages s’en font l’écho. La plus grande crainte exprimée est celle que les élèves, confrontés aux diverses tentations de la Toile et des applications disponibles sur les tablettes et smartphones, finissent par «faire autre chose[6]» (n° 7), que leur comportement s’en ressente (n° 1) et que le contrôle de la classe échappe aux enseignants (n° 61). Mais la relation pédagogique n’est pas la seule composante de la forme scolaire à être concernée. Ainsi, l’ouverture sur Internet est interprétée tantôt comme une menace pour la sécurité des élèves (n° 4), tantôt comme un lieu plutôt réservé aux activités ludiques et de loisir, dont il est difficile de s’extraire: «[...] ce que craignent ces profs, c’est que les élèves ne voient plus dans un établissement scolaire un lieu d’enseignement» (n° 1). C’est sans doute la fonction la plus emblématique de la forme scolaire qui est ainsi réaffirmée, à savoir maintenir maîtres et élèves à l’abri de la «fureur du monde» (Maulini et Perrenoud, 2005, p. 158). Enfin, le numérique est considéré comme un milieu peu favorable au développement de compétences en lecture et écriture, notamment du fait des «dérives de langage» (n° 107): «[...] je n’ai jamais vu autant d’élèves qui ne savent pas écrire correctement que depuis cette année [...] les CM2 n’arrivent pas à lire mon écriture cursive» (n° 18).

4.2 Un positionnement en faveur du numérique tout en maintenant la forme scolaire

4.2.1 Une acceptation totale de la forme scolaire

Dans un certain nombre de messages (35), les étudiants se positionnent explicitement en faveur du numérique sans pour autant chercher à faire évoluer la forme scolaire.

L’espace et le temps de la classe ne sont pas remis en question par ces contributeurs. La classe est considérée comme un univers isolé des autres lieux de socialisation et, lorsque les apprenants manipulent des objets numériques, tout l’enjeu pour les enseignants est «de décoller les élèves [...] de ce prolongement de leur main!» (n° 45).

Les savoirs demeurent essentiellement langagiers, avec une insistance sur la grammaire (n° 52) ou le lexique (n° 25). Les outils privilégiés restent les exercices («J’utilise l’application e-learning pour créer des exercices pour mes élèves» [n° 96], «[…] je partage entre autres des exercices en ligne» [n° 125]), les documents (n° 14) et les manuels (n° 45). Il arrive même que certains étudiants expriment clairement leur attachement à une approche qu’ils qualifient de «traditionnelle»: «[…] un prolongement des cours plus “traditionnels” (n° 87), «Une manière d’enseigner traditionnelle me convient parfaitement» (n° 96).

Dans les messages que l’on peut classer dans cette catégorie, la relation enseignant/apprenant repose sur une pédagogie de la transmission. Le numérique est utilisé pour «montrer» (n° 90), «capter l’attention» (n° 27), «illustrer» (n° 29). On retrouve ici la notion de pointage développée par Schneuwly (2000). Les enseignants en formation insistent sur l’importance des règles (n° 141, 137); ils établissent clairement la distinction entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas (n° 150). Le professeur est perçu comme celui qui surveille (n° 70, 140), garde «un oeil sur ce qu[e les élèves] font» (n° 139). C’est lui qui contrôle (n° 126) et a le pouvoir: «Bien entendu, seules mes petites mains tapent sur le clavier. Et, je contrôle tout ce qui est projeté dans ma classe» (n° 90). Les mêmes pratiques se retrouvent en ligne: «[…] je suis en contact avec tous mes élèves de cours particuliers qui m’envoient des photos de leurs copies pour qu’on y travaillent au prochain cours» (n° 47), «Avant je mentionnais le nom des apprenants dans mes posts, mais ça finissait par les stresser tant de présence de la prof de FLE sur FB» (n° 48). Façonnés par la forme scolaire, les enseignants en formation font entrer le numérique dans des schèmes déjà connus. L’utilisation du numérique n’est pas envisagée comme une opportunité d’évolution des pratiques.

4.2.2 Une légère remise en cause de la forme scolaire

D’autres contributions (38), tout en se positionnant en faveur de l’intégration du numérique, proposent une légère remise en cause de la forme scolaire. Dans ces discours et pratiques intermédiaires, le numérique est présenté comme un vecteur de transformation, sans que la forme scolaire soit pour autant fondamentalement remise en question.

C’est ainsi qu’une ouverture au monde extérieur est envisagée, mais tout en restant dans un cadre scolaire. Nombreux sont les participants qui évoquent des blogs pour la classe (n° 129) ou pour l’école (n° 17, 123), avec les parents comme lecteurs privilégiés (n° 106). Les plateformes sont «réservé[es] à la classe» (n° 84). De la même manière, des projets d’échanges avec d’autres interlocuteurs sont envisagés, mais ils se limitent à des correspondances avec d’autres classes (n° 92, 17). Ces activités sont tout à fait comparables aux sorties scolaires organisées par les enseignants qui, selon Vincent et al. (1994) malgré leur «ouverture», appartiennent bel et bien au mode scolaire de socialisation puisque «le travail effectué consiste à réutiliser ce qui est observé, ce qui est vécu par les élèves dans des termes scolaires: écriture, transformation des expériences en savoirs formalisés, objectivés, etc.».

Des références à des projets pédagogiques (n° 102, 111, 143) manifestent également une volonté de dépasser les savoirs formels. Cependant, peu de détails sont apportés quant à leur réalisation concrète. L’exemple n° 10 en est une bonne illustration: «[…] adapter les compétences demandées et liées au cours de littérature français et rendre la tâche plus “moderne” en adoptant un point de vue plus “branché”». La volonté de dépasser la forme scolaire est bien présente à travers l’envie exprimée de rendre les activités plus «branchées», plus «modernes», mais les références aux savoirs disciplinaires et scolaires demeurent à travers les termes «cours de littérature», «compétences» et «tâches» (ce dernier renvoie à la perspective actionnelle du Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l’Europe, 2001).

Au niveau de la relation pédagogique, les enseignants en formation proposent d’introduire une forme d’autonomie, mais en orientant les activités des apprenants à travers le choix de supports éducatifs: «[…] j’ai prêté [mon ordinateur] en le laissant en libre-service pour qu’ils puissent y taper les textes qu’ils souhaitaient, consulter, alimenter et commenter le blog de la classe ou utiliser des jeux et autres didacticiels» (n° 135). Cet exemple témoigne de la volonté des enseignants de ne pas perdre totalement le contrôle lorsque des outils numériques sont mis à la disposition des apprenants. Ces derniers deviennent davantage actifs: «L’élève n’est plus seulement celui qui reçoit mais peut être aussi celui qui modifie, qui améliore» (n° 74). Ici, toutefois, l’apprenant reste dans une situation de réaction et n’apparaît pas à l’initiative.

Un exemple particulièrement représentatif de ces pratiques intermédiaires entre usages scolaires et personnels du numérique est celui de cet étudiant qui dit avoir «transformé [son] cours» (n° 33) sous l’influence des «Ted Talks[7]» et de leur équivalent humoristique sur le site BAHFest[8]. Grand amateur de ces conférences en ligne, il essaie de reproduire en classe leur «rythme», et la fantaisie des présentations de BAHFest, de manière à rendre les cours «magistraux» à la fois plus «dynamiques et amusants». La pédagogie reste transmissive, le statut de l’enseignant est en grande partie inchangé, mais on peut supposer qu’à travers l’image décalée qu’il donne de lui en tant qu’enseignant, la relation avec les apprenants s’en trouve modifiée.

Les contributions qui témoignent d’une légère modification de la forme scolaire mettent en évidence la capacité d’évolution des enseignants en formation, prêts à se saisir d’opportunités nouvelles offertes par le numérique en sortant progressivement des schémas plus classiques. Dans d’autres messages, un dépassement de la forme scolaire apparaît plus clairement.

4.3 Vers une déscolarisation de l’éducation?

Le titre de cette partie fait référence au mot d’ordre qui fut celui de la sociologie de l’éducation dans les années 1980, alors qu’il s’agissait d’«[introduire] dans l’école de nouveaux savoirs et [d’affirmer], en dehors de l’école, de nouveaux lieux de formation» (Derouet et Derouet-Besson, 2005, p. 7). Dans le corpus, 33 messages font des propositions ou font référence à des pratiques qui laissent entrevoir la possibilité d’un dépassement de la forme scolaire.

L’école en tant que lieu distinct d’autres lieux de socialisation est à de rares occasions remise en question. Comme on vient de le voir, lorsque son ouverture est envisagée, les propositions d’activités restent pour l’essentiel cantonnées à la sphère éducative. Les préoccupations demeurent scolaires. Il s’agit de prolonger les apprentissages (n° 93), de motiver les apprenants (n° 12, 108, 113), de les mettre en confiance (n° 49) et de développer leurs compétences langagières. Deux étudiantes attirent cependant l’attention sur l’intérêt que représente Internet pour «ouvrir les frontières», «accompagner les différences» (n° 71), «éviter le confinement intellectuel» (n° 69). Le numérique n’est plus alors considéré dans sa seule dimension utilitaire, mais également comme un milieu propice aux rencontres interculturelles et à des relations interpersonnelles non exclusivement orientées vers les apprentissages. Bien que les conditions concrètes de mise en oeuvre ne soient pas précisées, on peut supposer que ce dont il est question dans ces propos, c’est tout autant l’apprentissage de savoirs formalisés que la construction de la personne humaine à travers l’expérience sensible.

Les savoirs scolaires sont davantage interrogés. Des étudiants évoquent ainsi la question de l’éducation aux médias qui ne relève pas selon eux d’une discipline scolaire spécifique mais a bien sa place dans l’enseignement des langues, ce qui confirme l’évolution notée par Fernandez et al. (2018) du caractère transversal accordé par les enseignants à la formation au numérique. Il semble essentiel aux étudiants de développer, en plus des compétences langagières, les compétences numériques des apprenants (n° 23), de «leur apprendre à utiliser et chercher l’information» (n° 31), de développer leur esprit critique (n° 57). Une étudiante cite à titre d’exemple l’expérience d’une séance de cours portant sur les SMS qui a permis selon elle des «échanges entre pairs, des échanges interculturels très riches, et une réflexion sur les usages et modalités de l’écrit, les registres de langue appliqués au langage SMS» (n° 109). Le numérique n’est plus seulement considéré comme un moyen au service d’apprentissages langagiers, mais comme un objet d’étude dont il importe de connaître les spécificités: «[…] qu’écrit-on ou n’écrit-on pas par SMS, entre locuteurs français, arméniens, algériens ou coréens, entre amis ou avec mon patron, selon les âges ...et la culture numérique de chacun…» (n° 109). Les propositions ne s’arrêtent pas à l’ajout de nouveaux savoirs dans les curricula, mais vont également dans le sens d’une ouverture vers des savoirs non scolaires, sans doute encore peu formalisés, acquis ou développés par les apprenants en dehors de l’école: «Les élèves […] ne sont pas seulement “meilleurs que le prof en TIC”, ils peuvent également “en savoir plus que le prof” (même si les informations récoltées ne sont pas toujours analysées, confrontées) sur des éléments abordés en classe» (n° 60). C’est le lien entre savoirs formels et informels dont il est question ici, lien auquel il convient selon Fluckiger (2008) d’accorder une attention particulière. Parfois enfin, les propos se font plus critiques. Un étudiant juge ainsi les savoirs scolaires «dogmatiques» et estime qu’il faut savoir s’en «émanciper» (n° 100). Un autre se pose la question de leur évolution: leur rigidité «ne devrait-elle pas s’en trouver modifiée [du fait de la disponibilité des savoirs en ligne]?» (n° 46).

L’aspect de la forme scolaire le plus discuté est sans conteste la relation pédagogique. Selon Maulini et Perrenoud (2005), il y a de moins en moins d’évidence à faire la part «entre l’élève qui reçoit et le maître qui donne la formation» du fait que «le savoir et le sens critique sont désormais partagés». Ce point de vue est exprimé dans plusieurs messages (n° 16, 23, 46, 60). Il s’agit de «[rompre] avec une routine ancestrale du modèle d’enseignement/apprentissage» (n° 89). Pour cela, il convient «de repenser le statut du prof» (n° 57), de changer de «posture» (n° 75), voire d’apprendre à «être soi-même» (n° 57), c’est-à-dire de ne plus se réfugier systématiquement derrière son rôle d’enseignant et d’accepter de laisser parfois transparaître des éléments de sa personnalité, de son identité personnelle. On est loin de l’obligation des maîtres des écoles chrétiennes de s’effacer «au profit de fonctionnements scolaires très stricts» (Vincent et al., 1994, p. 31). Une étudiante rend compte par exemple d’une expérience d’échanges par le biais de WhatsApp qui a permis l’instauration d’une relation plus «détendue» avec les apprenants, moins formelle qu’à l’accoutumée (n° 49).

D’autres messages insistent sur la nécessité de passer d’une pédagogie de la transmission à des pédagogies actives, «créatives» (n° 16), orientées vers la production de contenus (n° 12), le travail collaboratif (n° 101, 112) et la construction «de savoirs AVEC les apprenants» (n° 57). Il est question de «transmettre des connaissances sans même que les apprenants s’en aperçoivent» (n° 44), autrement dit, sans passer par l’intermédiaire d’un «travail de classification, de découpage, d’articulation, de mise en relation, de comparaison, de hiérarchisation, etc.» (Vincent et al., 1994, p. 30) qui est caractéristique de la forme scolaire. Lorsque les étudiants soulignent combien il peut s’avérer parfois hasardeux de mettre en place de tels projets pour lesquels ils ne possèdent pas nécessairement les compétences techniques suffisantes, il leur est suggéré, soit de se faire aider par les apprenants (cf. ci-dessus), soit de mettre en place des projets transdisciplinaires: «[…] j’ai décidé avec [les apprenants] de faire un journal en ligne, que les familles pourraient consulter via le site […] ça n’a peut-être l’air de rien, mais quand on n’y connait rien en informatique, qu’on est à peine capable d’utiliser Word les bons jours, […] ... ben c’est chaud! Mais j’ai eu la chance de pouvoir travailler en équipe (donc expérience pas toujours transposable!) et d’avoir l’aide de mes collègues, ce qui a créé une dynamique transdisciplinaire particulièrement intéressante» (n° 5).

4.4 Ambivalence et dilemmes

C’est surtout dans les messages se positionnant à la fois pour et contre la forme scolaire que l’on observe des lieux de tension, révélateurs de certains dilemmes associés au numérique. De telles contradictions ont été relevées dans 28 messages.

On voit ainsi apparaître dans un certain nombre de contributions un écart entre les projets annoncés, qui s’écartent largement de la forme scolaire, et la réalité des pratiques décrites. C’est le cas de cette étudiante (n° 132) qui envisage le numérique comme un milieu, dépassant ainsi l’univers séparé de la classe («cela donnerait une ouverture sur le monde et permettrait de voyager»), mais qui décrit des pratiques bien ancrées dans des savoirs formalisés: «C’est un peu ce que je fais dans mon atelier, je visionne une vidéo, je pose des questions pour voir si le sujet est compris, le vocabulaire est revu et complété, puis je distribue un questionnaire.» Ce qui est saillant ici, c’est que la participante ne perçoit pas d’incohérence entre ces éléments et valide au contraire la similitude des deux approches («C’est un peu ce que je fais dans mon atelier»). Un tel écart entre l’innovation revendiquée et les formes traditionnelles mises en oeuvre se retrouve dans la contribution n° 89. Ce message insiste sur l’investissement renforcé des apprenants grâce à l’introduction du numérique («[…] leur transposition au sein des salles de classe permettrait de briser cette image de la salle de classe où les élèves attendraient passivement que le professeur transmette son cours», «Les étudiants peuvent grâce à l’introduction de ces nouvelles technologies se sentir plus investis et plus actifs pendant les séances de cours») mais suggère dans le même temps des approches traditionnelles: «On peut également y avoir recours pour des exercices de grammaire que les étudiants peuvent réaliser sur ordinateur sous forme de texte à trous ou avec plusieurs possibilités de réponse.» De la même manière, certains étudiants se positionnent conjointement pour «des tâches collaboratives telles que la participation à un blog ou à un forum» et pour «des exercices auto-correctifs» (n° 94).

Si certains participants souhaitent tirer profit du numérique pour développer des approches innovantes, ils ont parfois du mal à perdre des habitudes héritées de la forme scolaire. On voit ainsi des propositions avec usage d’outils personnels et ouverture sur le monde, mais les pratiques ne s’écartent pas pour autant de la forme scolaire. Dans la contribution n° 151, une enseignante relate son usage du portable en cours, ce qui témoigne bien de l’introduction d’un outil personnel dans l’univers séparé de la classe. Cependant, les utilisations proposées entrent clairement dans une démarche de savoirs formalisés: «[…] pour travailler la compréhension orale ou un point de civilisation», «Je peux leur montrer l’illustration d’un mot qu’ils ne comprennent pas». D’une façon similaire, une participante rend compte de ses pratiques pédagogiques: «[…] à la fin de chaque cours, je leur demande à tour de rôle le mot qu’ils ont préféré apprendre, et les mets au défi de l’utiliser dans un de leurs message avec l’un de leurs amis dans la semaine qui suit» (n° 41). Des relations sont ici clairement construites entre l’univers de la classe et le monde extérieur. Cependant, l’accent est porté sur un savoir formalisé, celui du vocabulaire.

Des dilemmes autour de la relation pédagogique (Muller, 2014) apparaissent à plusieurs reprises. Les enseignants en formation semblent tiraillés entre le développement de l’autonomie des apprenants et le contrôle qu’ils souhaitent maintenir. C’est ainsi qu’une participante (n° 136) propose le développement de projets pédagogiques («réalisation d’un projet artistique avec l’appareil photo intégré, la tenue d’un blog ou d’un profil Twitter par une classe») mais insiste dans un second temps sur la nécessité de maîtriser ce qui sera utilisé («L’enseignant devra aussi penser en amont à sélectionner avec précaution les applications qui seront installées et utilisées»). Cette même tension se reflète dans d’autres contributions qui mettent l’accent sur l’apprenant comme «acteur de son apprentissage» (n° 133), sur «l’individualisation» (n° 148) permettant à chaque apprenant de «progresse[r] à son rythme» (n° 148), tout en soulignant l’importance du contrôle de l’enseignant (n° 148) et du contrat à respecter (n° 133).

On a vu plus haut que la relation pédagogique faisait l’objet de discussions chez les étudiants qui souhaitaient une évolution de la forme scolaire. Le rôle de l’enseignant est plus spécifiquement source de dilemmes. Une inquiétude est ainsi exprimée par une étudiante quant aux compétences numériques des apprenants, supposées plus développées que celles des enseignants (n° 146), même si cette participante envisage par ailleurs son rôle comme étant celui d’«accompagner». On observe de façon similaire une peur de la perte de contrôle dans la contribution n° 153: «[…] peur qu’ils fassent autre chose sans que je puisse le contrôler, peur que la comparaison de leurs téléphones engendre des conflits, peur que mon propre savoir soit confronté en direct à d’autres sources, peur aussi de la panne». Or, dans ce même message est souligné l’intérêt pour les apprenants d’être «actifs» et de pouvoir travailler «à leur rythme». Une autre enseignante manifeste un sentiment de «culpabilité» lié à son inactivité pendant le cours: «[…] quand je fais une séance informatique et qu’elle fonctionne, et que donc les élèves sont le nez sur leur ordi, au travail, je ne peux jamais m’empêcher de ressentir une pointe de “culpabilité” liée au fait d’être assise sur ma chaise à les regarder travailler! Et... j’ai bien sûr absolument tort! Mais il est difficile de se départir de cette impression de “ne rien faire”. (En réalité, le travail a été fait... en amont)» (n° 59). Une telle réflexion témoigne d’une évolution dans l’appréhension du métier d’enseignant, bien que certains résidus de la forme scolaire surgissent encore. Le retrait de l’enseignant fait également l’objet d’un développement chez une autre participante (n° 58): «effectivement par moment, les élèves apprennent mieux “sans” le prof, pourquoi ne pas se mettre en retrait un moment? Si l’enfant apprend, finalement peu importa la manière non?». Toutefois, cet enthousiasme pour un rôle de l’enseignant comme médiateur est vite tempéré et l’on retrouve une volonté de rester dans une relation pédagogique traditionnelle: «Malgré cela, je pense que le professeur ne doit pas se laisser “bouffer” par les nouvelles technologies, il a sa place dans le cours et doit la préserver en équilibrant l’utilisation de tous les outils mis à sa disposition.»

4.5 Limites de la recherche

Cette recherche se veut avant tout exploratoire. Si nous nous sommes emparés de la notion de forme scolaire, souvent mobilisée dans les discours sur le numérique éducatif, c’est à la fois pour en donner une définition, à partir de la synthèse de textes «fondateurs», et chercher à voir dans quelle mesure elle pouvait permettre d’appréhender et de comprendre les positionnements des (futurs) enseignants à l’égard du numérique. Une des limites de notre travail est étroitement liée à la relative singularité de notre démarche. En effet, nous n’avons pas pu nous appuyer sur des catégories d’analyse stabilisées, ni sur des études similaires antérieures.

Il est important de signaler également que les données sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour conduire cette étude présentent une certaine hétérogénéité. Les auteurs des messages dans les forums de discussion n’ont pas tous le même statut puisque certains ont plus ou moins d’expérience de l’enseignement tandis que d’autres sont novices. Distinguer ces deux publics aurait sans doute permis d’affiner nos résultats. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les propos ont été recueillis dans le cadre d’une activité pédagogique (toutefois, ni évaluée ni notée). Ce cadre participatif particulier a certainement joué un rôle dans les prises de parole et les postures adoptées.

Enfin, il existe une limite théorique, voire épistémologique, à notre travail. Comme cela a été dit à l’occasion d’un colloque sur la forme scolaire qui s’est tenu en France en 2017 («La forme scolaire prisonnière de son succès», 29-30 juin 2017, Université Lumière Lyon 2), la forme scolaire n’a pas de caractère définitif ou stable. Au contraire, elle évolue, se transforme, s’adapte au fil du temps et en fonction des lieux de formation. Selon André Robert, chercheur en sociohistoire, qui a clos le colloque, la forme scolaire est une notion fondamentalement critique dont la fonction n’est pas de servir à l’action mais à la réflexion. En instrumentalisant la notion et en cherchant à la rendre opératoire, nous prenons le risque de la dénaturer, du moins en partie.

5. Conclusion

L’analyse du corpus de messages produits par des enseignants en formation nous a permis de révéler l’influence de la forme scolaire lorsqu’il est question d’utiliser le numérique en contexte éducatif. La perspective adoptée ici n’est pas interventionniste mais est animée par une visée compréhensive. C’est ainsi que nous nous sommes focalisés sur la mise en mots de la forme scolaire, dans les discours sur les usages in situ du numérique, qu’ils soient réels lorsque les étudiants enseignent ou fantasmés le cas échéant. À travers l’analyse de contenu menée, nous avons pu relever les implications des termes employés par les participants. C’est le cas par exemple du vocabulaire associé au pointage, geste professionnel caractéristique de la forme scolaire. Nous envisageons de poursuivre le traitement du corpus en procédant à une analyse de discours. Les catégories énonciatives et le dialogisme permettraient de repérer comment les discours institutionnels résonnent et constituent l’une des «voix» que les enseignants en formation font entendre. Une autre piste à explorer serait de réaliser des observations afin d’établir des liens entre le dire et le faire.

Pour revenir à la question de l’incompatibilité supposée entre numérique et forme scolaire, ces deux notions apparaissent en réalité, dans la plupart des cas, très compatibles aux enseignants en formation. Tout du moins lorsque le numérique se met au service de la forme scolaire, notamment à travers les opérations de présentification/pointage ou le soutien à une pédagogie de l’entraînement à l’aide d’exercices et d’activités autocorrectives... Il arrive cependant que des contradictions apparaissent, révélatrices de points de tension. Les participants expriment une envie de faire évoluer les pratiques mais des restrictions apparaissent en lien avec la forme scolaire. Le numérique vient parfois consolider le rôle du professeur, mais il peut aussi le bousculer et le fragiliser. Cette modification de repères est à l’origine de déséquilibres et de bouleversements susceptibles de laisser les enseignants désemparés ou dépourvus quant aux réponses à apporter. On le voit, il n’est pas ici seulement question de gestion de classe; l’introduction du numérique touche véritablement à l’identité professionnelle; le coeur du métier est en jeu. Des déplacements apparaissent: les enseignants, habitués à être actifs en cours, peuvent ainsi éprouver un certain malaise lorsque les apprenants travaillent en autonomie en maniant des outils numériques. Parfois, enfin, des réflexions, voire des propositions d’activités, vont dans le sens d’un dépassement de la forme scolaire, entre autres en ce qui concerne la relation pédagogique.

La mise en évidence de telles zones de tension est caractéristique de l’approche sociocritique du numérique en éducation. Étudier les paradoxes et les écarts permet de révéler «les rapports de force, les jeux de pouvoir et les intérêts multiples et contradictoires» (Collin et al., 2015, p. 96). Les dilemmes rencontrés par les participants au forum sont comparables au «fort conflit intra-personnel» (Cordier, 2015, p. 138) des enseignants documentalistes partagés entre leurs pratiques personnelles et les discours institutionnels. Nous n’avons pas cherché ici à établir de liens de cause à effet entre des usages non éducatifs du numérique et l’exploitation des technologies en cours. Il serait intéressant d’approfondir cette question, en veillant à ne pas apporter de réponses qui prédétermineraient de façon simpliste des profils d’utilisateurs, mais au contraire en mettant en évidence la complexité du rapport au numérique, très variable selon les identités de chacun.

Appendices

Annexe

Messages du corpus cités dans l’article

Nous avons ajouté dans ce tableau les extraits de messages qui n’ont pas pu être insérés directement dans le texte pour des raisons de lisibilité (sauf mention contraire: «cité dans le texte»).

Notes

-

[1]

Pour un inventaire exhaustif, cf. Karsenti et al. (2011).

-

[2]

Pour Cerisier, «la forme scolaire réside essentiellement dans la détermination de normes pour les différentes interactions culturelles» (2015, p. 10).

-

[3]

C’est ainsi qu’il faut «sans doute» voir dans l’apparition de la forme scolaire «l’instauration d’un nouvel ordre urbain, une redéfinition des pouvoirs civils et religieux» (Vincent et al., 1994, p. 6).

-

[4]

Le cours, intitulé TIC et enseignement-apprentissage du FLE, fait partie du programme de première année du master didactique des langues, parcours FLE/S, offert par l’Université Grenoble Alpes.

-

[5]

Les développements sur les rapports personnels qu’entretiennent les uns et les autres au numérique ne seront pas pris en considération ici, pas plus que l’arborescence ou la temporalité.

-

[6]

Les extraits des contributions ont été reproduits dans leur forme originale, sans introduire de corrections le cas échéant.

-

[7]

TED. Repéré à https://www.ted.com.

-

[8]

BAHFest. Repéré à http://www.bahfest.com.

Bibliographie

- Cerisier, J.-F. (2015). La forme scolaire à l’épreuve du numérique. Prépublication. Repéré à https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01216702/.

- Collin, S., Guichon, N. et Ntebutse, J. G. (2015). Une approche sociocritique des usages numériques en éducation, STICEF, 22. Repéré à http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2015/01-collin/sticef_2015_collin_01.htm.

- Commission européenne. (2013). Survey of schools: ICT in Education. Bruxelles: European Union. Repéré à https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/survey-schools-ict-education.

- Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg: Conseil de l’Europe, Division des politiques linguistiques. Repéré à https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages.

- Cordier, A. (2015). La co-construction du numérique comme objet d’enseignement-apprentissage. Dans L. Collet et C. Wilhelm (dir.), Numérique, éducation et apprentissage: enjeux communicationnels (p. 133-144). Paris: L’Harmattan.

- Cuban, L. (1993). Salle de classe contre ordinateur: vainqueur la salle de classe. Recherche et formation, 26, 11-29.

- De La Salle, J. B. [1701] (1902). Conduite des écoles chrétiennes. Manuscrit, Bibliothèque nationale de France.

- Derouet, J.-L. et Derouet-Besson, M.-C. (2005). Présentation. Éducation et sociétés, 16(2), 7-15.

- Fabre, M. (2005). Les jeux mimétiques de la forme et du sens! Dans O. Maulini et C. Montandon, Les formes de l’éducation: variété et variations (p. 207-222). De Boeck Supérieur. Repéré à https://www-cairn-info.sidnomade-2.grenet.fr/les-formes-de-l-education-variete-et-variations--9782804149567-page-207.htm.

- Fernandez, G., Maximin, S. et Audran, J. (2018). Vers une évolution de la forme scolaire à l’âge du numérique. Le regard d’enseignants français. Éducation et formations, (e-309), 17-32.

- Fluckiger, C. (2008). L’école à l’épreuve de la culture numérique des élèves. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, 163, 51-61. Repéré à https://doi.org/10.4000/rfp.978.

- Gallot, S. (2015). «Refondation de l’école»: L’apport des SIC pour penser les situations et les pratiques de communication pédagogiques instrumentées. Cas de l’utilisation de tablettes en classe. Dans L. Collet et C. Wilhelm (dir.), Numérique, éducation et apprentissage: enjeux communicationnels (p. 79-100). Paris: L’Harmattan.

- Karsenti, T., Collin, S. et Harper-Merrett, T. (2011). Intégration pédagogique des TIC. Succès et défis de 100+ écoles africaines. Ottawa, ON: IDRC.

- Lacelle, N., Boutin, J.-F. et Lebrun, M. (2017). La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique - LMM@. Québec, QC: Presses de l’Université du Québec.

- Lahire, B. (2008). La forme scolaire dans tous ses états. Revue suisse des sciences de l’éducation, 30(2), 1-30.

- Lantheaume, F. (2017). Ce que l’évolution de la forme scolaire fait au travail des enseignants. Conférence présentée au colloque «La “forme scolaire”: prisonnière de son succès?», 29-30 juin 2017, Université Lumière Lyon 2. Repéré à http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp/evenements/colloques-conferences/programmation-colloque-forme-scolaire.

- Maulini, O., Meyer, A. et Mugnier, C. (2014). Forme scolaire d’apprentissage et pratiques pédagogiques. Genève: Carnets de la Section des sciences de l’éducation.

- Maulini, O. et Perrenoud, P. (2005). La forme scolaire de l’éducation de base: tensions internes et évolutions. Dans O. Maulini et C. Montandon (dir.), Les formes de l’éducation: variété et variations (p. 147-168). Bruxelles: De Boeck (Raisons éducatives).

- MEN. (2014). Enquête PROFETIC. Paris: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Repéré à http://eduscol.education.fr/cid79799/profetic-2014.html.

- Muller, C. (2014). La relation didactique: une source de dilemmes pour les enseignants de langue. Études en didactique des langues, 23, 63-75.

- OCDE. (2015). Indicateur D8. Dans quelle mesure les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont-elles utilisées dans l’enseignement et l’apprentissage? Dans OCDE (dir.), Regards sur l’éducation 2015 (p. 554-569). Éditions OCDE. Repéré à http://www.oecd-ilibrary.org/education/regards-sur-l-education-2015/indicateur-d8-dans-quelle-mesure-les-technologies-de-l-information-et-de-la-communication-tic-sont-elles-utilisees-dans-l-enseignement-et-l-apprentissage_eag-2015-37-fr.

- Poyet, F. (2011). Culture scolaire et culture numérique en tension. Dans F. Poyet et C. Develotte (dir.), L’éducation à l’heure du numérique. État des lieux, enjeux et perspectives (p. 29-46). Lyon: ENS, INRP.

- Poyet, F. (2014). La culture numérique des jeunes professeurs des écoles peut-elle permettre de réduire l’écart entre natifs et immigrants du numérique? RITPU, 11(3), 6-21.

- Rey, A. (dir.). (1998). Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Le Robert.

- Schneuwly, B. (2000). Les outils de l’enseignant. Un essai didactique. Repères: recherches en didactique du français langue maternelle, 22, 19-38.

- Selwyn, N., Nemorin, S., Bulfin, S. et Johnson, N. (2016). Toward a digital sociology of school. Dans J. Daniels, K. Gregory et T. MacMillan Cottom (dir.), Digital Sociologies (p. 143-158). Bristol: Policy Press.

- Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: Notes towards the critical study of educational technology. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 65-73.

- Soubrié, T. (2014). Les technologies numériques aux portes de l’éducation. Presenté au Coloquio franco-español de análisis del discurso y enseñanza de lenguas para fines específicos, Universitat Politecnica de València. Repéré à http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ADELFE/ADELFE2014/.

- Soubrié, T. (2016). La pratique réflexive, une dimension centrale dans la formation des enseignants à l’intégration du numérique dans l’éducation. Presenté au colloque international «Enseigner le FLE à l’ère du numérique», 4-6 novembre 2013, Université de la Réunion/Centre local du CIEP.

- Thevenaz-Christen, T. (2005). Les prémices de la forme scolaire: études d’activités langagières orales à l’école enfantine genevoise. Thèse de doctorat, Université de Genève. Repéré à http://archive-ouverte.unige.ch/unige:711?gathStatIcon=true.

- Vincent, G., Lahire, B. et Thin, D. (1994). Sur l’histoire et la théorie de la forme scolaire. Dans G. Vincent (dir.), L’éducation prisonnière de la forme scolaire. Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles (p. 1148). Repéré à https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00971570.

10.7202/1035700ar

10.7202/1035700ar