Abstracts

Résumé

Cet article examine l’expansion de la présence française dans la région de la rivière Détroit de la fin du xviie siècle jusqu’à la guerre de 1812, avec une attention particulière aux décennies subséquentes à la fin du Régime français ainsi qu’au développement du peuplement de la Rivière-aux-Raisins. Il maintient que plusieurs dizaines de familles françaises ont occupé un nombre toujours plus grand de terres agricoles dans cette région et qu’ils y ont reproduit un mode d’organisation territoriale directement inspiré des seigneuries de la vallée du Saint-Laurent. Cet article soutient par ailleurs que cette organisation du territoire eut pour effet de limiter le nombre de mariages entre Français et Amérindiennes dans les différents peuplements qui formèrent la colonie française de la région de la rivière Détroit. Il propose donc d’offrir une nouvelle perspective sur les relations franco-amérindiennes dans cette région.

Abstract

This article examines the expansion of the French presence in the Détroit River region from the time the area was first claimed by France through to the War of 1812, with an emphasis on the post-French regime era and on the settlement of the Raisin River. It argues that during this period of time the French succeeded in progressively occupying a larger territory, the organization of which was inspired by the French seigneurial system of the St. Lawrence valley. As a result, the frequency of French-Indian intermarriages in the Détroit River region was much less than in other areas of the interior of the continent. Therefore, this paper intends to provide a new perspective on the reality of French-Indian encounters in the colonial Great Lakes.

Article body

Le 18 juin 1812, les États-Unis et la Grande-Bretagne entrèrent officiellement en guerre et la région de la rivière Détroit, située à l’extrémité ouest du lac Érié, devint rapidement une zone d’affrontements importants[1]. Le côté nord appartenait aux États-Unis et faisait plus précisément partie du Territoire du Michigan, créé en 1805, alors que le côté sud constituait la limite méridionale de la Province britannique du Haut-Canada, créée en 1791. Durant ce conflit militaire qui s’étira jusqu’au printemps 1815, quelques centaines de Français, descendants de colons du Régime français qui habitaient des deux côtés de la rivière Détroit, s’enrôlèrent dans des milices britanniques et américaines[2]. Par exemple, sur le côté britannique de la rivière Détroit, un homme comme Jacques Dupéron Baby agissait à titre de commandant en chef des milices dites canadiennes. Il était secondé par son frère François qui, lui, occupait la position de lieutenant-colonel. En tout, les frères Baby ont su regrouper quatre cents volontaires français pour combattre les États-Unis (Saint-Pierre 2000 [1895] : 204 ; Burton 1909b : 64). Dans le cas des Français du Territoire du Michigan, l’éclatement de la guerre de 1812 ne signifiait pas seulement devoir combattre des confrères français résidant en territoire britannique, mais aussi prendre position contre les Amérindiens de la région, qui appuyaient presque tous la Grande-Bretagne contre les États-Unis, même ceux vivant en territoire américain[3]. Ainsi, les Français du Territoire du Michigan ont combattu leurs voisins amérindiens en dépit des liens étroits qu’ils avaient entretenus avec eux depuis plusieurs décennies. Cet article propose donc d’examiner les relations franco-amérindiennes après la fin du Régime français, notamment à travers l’expérience des Français de la Rivière-aux-Raisins, à environ 50 kilomètres au sud du fort Détroit.

La communauté française de la Rivière-aux-Raisins vit le jour dans les années 1780, quand des Poutéouatamis de l’endroit firent don de plusieurs parcelles de terre à des Français. Ces terres étaient situées à quelques kilomètres du village poutéouatami. Malgré cet épisode d’amitié, les destinées des Français et des Poutéouatamis de la Rivière-aux-Raisins prirent des chemins on ne peut plus opposés peu avant la guerre de 1812, les premiers embrassant la cause des États-Unis, les seconds se joignant plutôt à la Grande-Bretagne. Cette situation en apparence paradoxale incite à revisiter la nature des relations franco-amérindiennes au xviiie siècle dans la région de la rivière Détroit – et, dans une certaine mesure, dans les Grands Lacs – puisque l’historiographie de ces rapports a surtout fait la promotion des cas d’intermariage entre Français et Amérindiennes et ce, particulièrement depuis les années 1970. En effet, les historiens qui ont étudié ces relations interethniques ont généralement mis l’emphase sur la proximité entre les Français et les Amérindiens. Or, une analyse de la fondation et du développement de la communauté française de la Rivière-aux-Raisins apparaît utile pour réviser l’idée selon laquelle les relations entre la majorité amérindienne et la minorité française dans la région de la rivière Détroit étaient fondamentalement caractérisées par la poursuite d’intérêts communs dictés par le contexte particulier de la traite des fourrures dans les Grands Lacs. Cet exercice permet du coup d’expliquer les loyautés divergentes entre Français et Amérindiens du côté américain de la rivière Détroit durant la Guerre de 1812. Cependant, avant d’approfondir le cas de la Rivière-aux-Raisins, il apparaît essentiel de bien saisir les circonstances du développement de la présence française le long de la rivière Détroit durant le Régime français ainsi qu’au début du Régime britannique.

L’expansion française le long de la rivière Détroit à l’époque de la Nouvelle-France

En 1682, René Robert Cavelier, sieur de La Salle, effectua sa célèbre expédition au coeur de l’Amérique du Nord au cours de laquelle, au nom de Louis XIV, roi de France, il revendiqua le territoire s’étalant des Grands Lacs jusqu’au golfe du Mexique en passant par la vallée du fleuve Mississippi. Dans la foulée de ce voyage, la région de la rivière Détroit devint, selon une optique métropolitaine, possession française (Margry 1879 : 545-570). En 1687, dans le contexte de rumeurs faisant état de la construction éventuelle par les Anglais d’un poste de traite au détroit du lac Érié, le sieur Olivier Morel de La Durantaye fut mandaté pour s’y rendre et y planter une croix afin de confirmer le geste de La Salle (BAC 1687a). Aucun groupe amérindien n’avait de village dans les environs à ce moment, par suite des raids iroquois des années antérieures contre les Algonquiens du sud des Grands Lacs (Pioneer Collections 1886 : 419 ; Cleland 1992 : 114-115). Seuls quelques coureurs de bois s’y trouvaient (BAC 1687b). Durant les années 1690, un petit fort nommé Saint-Joseph (aussi connu sous le nom de poste Dulhut) fut construit le long de la rivière Sainte-Claire, à l’extrémité sud du lac Huron, mais sa présence ne semblait pas suffisante pour garantir la possession de la région de la rivière Détroit par la France (BAC 1691, 1692).

Après avoir obtenu le support de Louis XIV, le controversé Gascon Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac, construisit le fort Pontchartrain sur la rive nord de la rivière Détroit en juillet 1701, en prévision de fonder une colonie agricole en plein coeur du Pays d’en Haut. Affirmant vouloir consolider les liens entre la France et ses alliés amérindiens, Cadillac s’employa à convaincre Hurons, Outaouais, Poutéouatamis, Miamis et autres nations, éparpillées dans différents endroits des Grands Lacs, de se relocaliser près du nouveau fort. Des Hurons furent les premiers à répondre positivement à l’invitation, arrivant aussi tôt qu’en décembre de la même année pour s’installer tout juste à l’ouest du fort (Saint-Pierre 2000 [1895] : 82[4]). Tel que rapporté par le chef Michipichy, mieux connu sous le nom de Quarante-Sols, les Hurons se seraient empressés de s’établir près du fort Pontchartrain pour des raisons de protection, ce dont ils n’avaient pu bénéficier un demi-siècle plus tôt en Huronie : « Nous avons esté tués à Taronto ; mais la raison en est qu’il n’y avoit point de François avec nous […] Il y en a au Détroit […] Cela nous a mis en seureté. » (Margry 1887 : 292 ; voir aussi Magee, à paraître) Des Outaouais arrivèrent à Détroit peu de temps après les Hurons et construisirent leur village sur la rive sud. Pour leur part, ces Outaouais semblaient surtout motivés par des considérations d’ordre matériel : « Onontio (i.e. le gouverneur-général de la Nouvelle-France) et vous (Cadillac) nous avez asseuré l’un et l’autre que nous y trouverions des marchandises à bon marché ; c’est pour quoy nous y sommes venus. » (Margry 1887 : 294) En 1710, des Poutéouatamis du nord-ouest du lac Michigan établirent quant à eux un village sur la rive nord, à environ deux kilomètres au sud-ouest du fort (fig. 1). Des Amérindiens miamis et renards vinrent par la suite s’installer de façon temporaire dans la région de la rivière Détroit, mais leur présence fut loin d’être aussi importante que celle des représentants des Hurons, des Outaouais et des Poutéouatamis. Cette concentration d’Amérindiens appartenant à différentes nations dans un périmètre aussi restreint eut tôt fait, comme les détracteurs du projet de Cadillac le craignaient, d’engendrer des tensions interethniques qui menacèrent l’existence même du fort Pontchartrain et, plus globalement, les alliances franco-amérindiennes de la Nouvelle-France (Weyhing, à paraître). Ces tensions atteignirent leur apogée avec la guerre des Renards (1712-1738), durant laquelle les autorités françaises ont fait le choix de ne pas accueillir les Amérindiens renards au sein de leur alliance pour éviter de perdre leurs autres alliés (Rushforth 2006). Cette décision eut cependant d’importantes conséquences car elle révéla l’incapacité grandissante de la France à se positionner comme conciliateur des relations interethniques dans le Pays d’en Haut (Skinner 2008 : 110-111). En dépit du projet de Cadillac d’ériger Détroit en colonie agricole, celle-ci ne prit son envol que trois décennies plus tard, et la guerre des Renards ne peut, à elle seule, expliquer ce lent développement.

Figure 1

Division du territoire de la région de la rivière Détroit imaginée par Cadillac, 1704-1709

Durant ses cinq premières années d’existence, le fort Pontchartrain était commandité par la Compagnie du Canada, dont les difficultés financières rendaient impossible l’envoi de colons de la vallée du Saint-Laurent. Par conséquent, seuls quelques traiteurs de fourrures s’installèrent à Détroit avant que la compagnie ne cède la responsabilité financière du fort à Cadillac, à l’automne 1705. D’ailleurs, cette situation ne plaisait pas aux Outaouais de Détroit, qui espéraient retirer des avantages matériels substantiels en résidant près d’une colonie française. En 1703, ils exprimèrent leur déception devant le faible développement de cette colonie : « Lorsque nous avons esté à Montréal, M. de Callières nous a dit que le Détroit seroit bientost aussi grand que Québec, qu’il y viendroit beaucoup de familles Françoises, et cependant nous ne voyons rien de tout cela. » (Margry 1887 : 294)

Dès qu’il fut en charge du fort Pontchartrain, Cadillac fit part aux autorités de son désir de recevoir (aux frais de la Couronne) des familles, des animaux de ferme, des graines de blé et de maïs, ainsi que des outils pour développer la colonie du détroit du lac Érié (BAC 1705a). Cadillac avait de grandes ambitions pour Détroit. Sans attendre l’arrivée de colons, il proposa que Détroit jouisse d’un titre particulier au lieu de n’être qu’une colonie sans désignation quelconque. En 1704, avant même de se voir confier l’administration du fort Pontchartrain, Cadillac avait déjà envisagé de s’attribuer une partie du territoire de la région de la rivière Détroit dans un avenir plus ou moins rapproché, de l’ériger en marquisat ou comté et de s’autoproclamer marquis ou comte du Détroit (BAC 1704 ; voir fig. 1). Ce plan s’inscrivait dans le dessein de Cadillac de profiter de l’état peu avancé de la colonisation du Pays d’en Haut pour essayer de gravir l’échelle sociale de la société française (Weyhing, à paraître). En 1705, Cadillac suggéra que Détroit reçoive le titre de gouvernement, comme Québec, Trois-Rivières et Montréal (BAC 1705d). Il fit la même requête l’année suivante (BAC 1706a). Aucun de ces projets ne vit le jour. Mais depuis qu’il avait la responsabilité du fort, Cadillac se proclamait « seigneur du Détroit » (BAC 1705b, 1705c). La raison pour laquelle Cadillac s’attribua ce titre est qu’il avait officiellement obtenu le pouvoir par « Sa Majesté [...] de concéder les terres du Detroit » (BANQM 1707). En 1706, il descendit à Montréal pour recruter des familles intéressées à prendre place dans un convoi de canots à destination de « son fief ». Il retourna à Détroit accompagné de vingt-huit familles, en plus d’y transporter nombre d’animaux (BAC 1706b). Chacune de ces familles obtint une terre de deux arpents de large sur vingt de long sur la rive nord, à l’est du fort, mais toutes construisirent leur habitation à l’intérieur de la palissade (BANQM 1707 ; BAC 1707-1710). Du fait qu’il s’agissait de concessions en roture, les roturiers étaient requis de payer annuellement le cens et la rente, comme dans les seigneuries de la vallée du Saint-Laurent. Toutefois, les relations entre Cadillac et ses soi-disant roturiers s’envenimèrent rapidement au point de susciter chez les autorités des doutes sur les agissements du Gascon. En fin de compte, Cadillac fit peu pour convaincre les colons de faire souche à Détroit. Dès 1709, le nombre de Français y résidant avait presque diminué de moitié en comparaison de 1707, pour se chiffrer à 121 (Gouger 2002 : 77).

En 1710, Cadillac fut démis de ses fonctions. Tel qu’expliqué par Gilles Havard, les autorités n’accordèrent jamais à Cadillac « le droit de haute, moyenne et basse justice et autres privilèges seigneuriaux ». S’il est vrai qu’il détenait « le droit de concéder des terres à des colons, c’était toujours “au nom de sa majesté” ». Il n’était donc aucunement « habilité à retirer de rente » pour lui-même (Havard 2003 : 87). Autrement dit, ces colons étaient bel et bien des roturiers, mais leur seigneur était le roi en personne, et non pas Cadillac (Jaenen 1993 : 26). De fait, le « fief de Cadillac » ne figure pas dans la liste de tous les propriétaires de fiefs du Régime français dressée par les Britanniques après la Conquête (Anonyme 1760 : 12). Il n’empêche que les agissements de Cadillac parvinrent à créer de la confusion sur son titre réel. Cet épisode n’a pas seulement démoralisé les colons de Détroit : la Couronne affichait désormais beaucoup de réticence à redonner le pouvoir aux commandants de l’endroit d’octroyer en son nom des terres en roture. En 1716, tous les titres fonciers que Cadillac avait accordés furent unilatéralement annulés (BAC 1734a ; Saint-Pierre 2000 [1895] : 121 ; Burton 1909a : 37 ; Lajeunesse 1960 : xliii).

Durant les années 1710 et 1720, quelques résidents du fort Pontchartrain reçurent la permission de cultiver de nouvelles parcelles de terre dans le voisinage, mais il ne s’agissait pas de concessions à proprement parler (Farmer 1884 : 19). L’incapacité pour ces individus d’obtenir des titres de propriété officiels ne pouvait les inciter à s’investir réellement dans la culture du sol. D’ailleurs, certains résidents de Détroit se plaignirent de cette situation auprès des autorités (Rameau de Saint-Père 1861 : 22-23). Celles-ci, de leur côté, savaient pertinemment qu’elles ne pouvaient espérer développer la colonie du détroit du lac Érié sans accorder de tels titres. En 1721, le gouverneur général Philippe de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, et l’intendant Michel Bégon de la Picardière écrivaient que le développement de « cet establissement se fera avec plus de force lorsque les habitans releverons du Roy que de seigneurs particuliers » (BAC 1721). En d’autres mots, ils proposaient de faire de Détroit une « directe seigneurie ». Dans la France d’Ancien Régime, tous les territoires du Domaine du Roi où résidaient des paysans étaient administrés comme des directes seigneuries, et le roi lui-même y détenait le titre de « seigneur direct » (Cabourin et Viard 1978 : 110 ; Poitrineau 1990 : 485 ; Goldsmith 2005 : 72). Selon une optique métropolitaine, les Grands Lacs avaient officiellement été intégrés au Domaine du Roi en 1682. D’une certaine façon, Détroit avait déjà été une directe seigneurie, entre 1707 et 1716. Or, les manoeuvres de Cadillac ayant mené à l’annulation de tous les titres fonciers de l’endroit en 1716, Détroit n’était plus une directe seigneurie lorsque Vaudreuil et Bégon firent leur recommandation. Celle-ci ne fut mise à exécution qu’en 1734, quand le besoin de clarifier la question des terres dans la région de la rivière Détroit devint nécessaire avec l’arrivée plus régulière de familles françaises au fort Pontchartrain (BAC 1734a).

À l’intérieur d’une directe seigneurie, l’individu responsable de collecter les droits seigneuriaux au nom du roi était le notaire royal (Poisson 1990 : 1099). Le 22 mai 1734, l’intendant Gilles Hocquart nomma Robert Navarre notaire royal de Détroit, signifiant par le fait même le rétablissement du fort Pontchartrain et de ses environs comme directe seigneurie (BAC 1734b ; BANQQ 1734a ; BHC 1734). Né en France en 1709, Navarre s’installa à Détroit dès l’âge de 20 ans pour y exercer le métier de notaire jusqu’à sa mort en 1791 (Équipe de la Burton Historical Collection 2000a). Après la conquête britannique, Navarre confirma aux autorités britanniques que Détroit était une directe seigneurie sous le Régime français lorsqu’il écrivit que Louis XV en était le « seigneur direct », le « Seigneur Roy » (WCL 1766b ; WCL 1770b ; voir aussi Blois 1839 : 190 ; Salone 1905 : 368 ; Moran 1949 : 16). En tant que notaire royal de Détroit, Navarre était donc le « Receveur du Domaine de Sa Majesté » en ce lieu (BAC 1736a, 1736b ; BANQQ 1736). Chaque printemps, Navarre devait faire parvenir à l’intendant la recette des droits seigneuriaux prélevés dans la directe seigneurie de Détroit (BAC 1737). Navarre s’est acquitté de cette tâche jusqu’à la toute fin du Régime français, comme il en a lui-même témoigné en 1770 :

Le Receveur des rentes de ces terres a exactement envoié chaque année à Montreal au Commissaire de la Marine un terrier nouveau contenant les changements & augmentations, les noms des habitants & le compte du produit des cens & rentes et autres droits, et en 1761, terme de son exercice, il a porté ses derniers comptes & les a remis au Sieur Landrieve Ecrivain de la Marine à Montreal preposé pour les affaires de Sa Majesté très Chretienne, lequel lui en a donné quittance, et ce dernier terrier a dû être remis a Son Excellence.

WCL 1770b

Satisfait du travail de Navarre en tant que notaire royal, l’intendant avait fait de celui-ci son subdélégué de la directe seigneurie de Détroit en 1743 (BAC 1743b).

C’est dans ces circonstances que, pour la première fois en près de trente ans, des terres furent légalement concédées par le roi le long de la rivière Détroit à compter de l’été 1734 (Rameau de Saint-Père 1859 : 79 ; Pioneer Collections 1877 : 101 ; Saint-Pierre 2000 [1895] : 117). Un total de trente-huit lopins de terre fut octroyé sur la rive nord de la rivière Détroit entre 1734 et 1747[5]. La dimension de ces terres variait entre deux et cinq arpents de front sur quarante arpents de profond. Ces concessions confirmèrent le fait que leurs bénéficiaires avaient préféré attendre d’obtenir des titres fonciers avant de se consacrer sérieusement à l’agriculture : « Ils n’avoient osé entreprendre des défrichements et establir des terres au lieu parce qu’ils n’avoient aucun titre qui pû leur en assurer la proprieté. » (BANQQ 1734b) Entre 1749 et 1751, la Couronne prit des mesures supplémentaires pour renforcer sa colonie de Détroit. Elle fit la promotion de celle-ci dans chaque paroisse de la vallée du Saint-Laurent en stipulant que les familles disposées à s’y relocaliser bénéficieraient, en plus de s’y faire transporter par convoi, d’une gamme d’avantages pour faciliter leur établissement (BAC 1749a, 1749b, 1750a, 1750b, 1750c ; BANQQ 1750a, 1750b ; Rameau 1861 : 26 ; Lajeunesse 1955 ; Lajeunesse 1960 : lii-liii ; Gouger 2003). Cet appel se traduisit par la migration de quatre-vingt-six adultes ainsi que de cent six enfants (Gouger 2003 : 56). Une soixantaine de terres additionnelles furent ainsi concédées à Détroit durant ces trois années. Alors que la majorité de ces bénéficiaires provenaient de différentes paroisses de la vallée du Saint-Laurent, certains étaient des résidents du fort Pontchartrain qui n’avaient pas encore obtenu de titres fonciers (BHC 1749-1752 : voir aussi BANQQ Fonds Intendants).

Les dernières concessions du Régime français furent signées en septembre 1760 par le commandant François-Marie Picoté, sieur de Belestre, qui en fit douze sur la rivière Rouge et six sur la rivière Écorce (WCL 1768b). Le fils aîné de Robert Navarre, aussi appelé Robert mais surnommé Robiche, figurait parmi ceux qui avaient obtenu un lopin de terre le long de la rivière Rouge. Situées à environ douze kilomètres au sud-ouest du fort, ces rivières étaient alignées de manière perpendiculaire à la rivière Détroit, sur la rive nord de celle-ci. En 1770, ces terres n’étaient toujours pas habitées (WCL 1770b). Cela suggère qu’elles furent peut-être concédées de façon hâtive peu de temps avant que les troupes britanniques ne pénètrent la région, dans l’espoir d’en assurer la possession pour les générations futures. Des familles françaises s’y installèrent finalement à la fin des années 1770 et, selon Samuel R. Brown, « ses rives étaient densément peuplées de Français » lors de son passage en cet endroit en 1814 (Brown 1814 : 92).

Le rétablissement de Détroit comme directe seigneurie en 1734 eut un impact significatif sur l’environnement physique de la région et, après la conquête britannique, sur les relations franco-amérindiennes, comme démontré plus bas. Non seulement l’on comptait désormais des dizaines de terres agricoles le long de la rivière Détroit, mais plusieurs colons commencèrent à construire leur habitation directement sur leur parcelle de terre. En 1740, Pierre-Jacques Payen de Noyan, qui agissait alors à titre de commandant du fort Pontchartrain, affirmait que la moitié des habitants de la colonie résidaient maintenant sur leur ferme (BAC 1740a ; voir aussi RAPQ 1927 : 345 ; BAC 1748). En 1749, les autorités prévoyaient regrouper les nouveaux arrivants en village compact, de manière à pouvoir leur offrir une meilleure protection en cas d’attaque amérindienne, mais ils se butèrent rapidement au désaccord des gens concernés. Ceux-ci, comme expliqué par le gouverneur-général Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière et l’intendant François Bigot, désiraient plutôt s’établir sur leurs terres afin d’être en mesure de s’en occuper convenablement :

A l’egard du Règlement que M. Le comte de la Galissoniere forma l’année derniere pour etablir les habitans en village, nous en avons connaissance et nous nous sommes concertés pour pouvoir le mettre en Exécution ; mais la chose n’est pas possible, les habitans en corps nous ayant fait des representations contraires a ce projet, fondées sur ce qu’estant tous réunis dans un village leurs terres seroient en abandon et exposées au pillage des sauvages ; que n’estant point à portée de les travailler la culture en seroit negligée ; qu’ils doivent avoir une attention continuelle a ce que les oiseaux et bestes fauves ne mangent point leur recolte et qu’au surplus ils ne pouroient point elever des bestiaux, à moins de les laisser dans les prairies ou les sauvages seroient toujours en estat de s’en rendre maitres, n’estant pas possible de les ramener journellement au village.

BAC 1750d

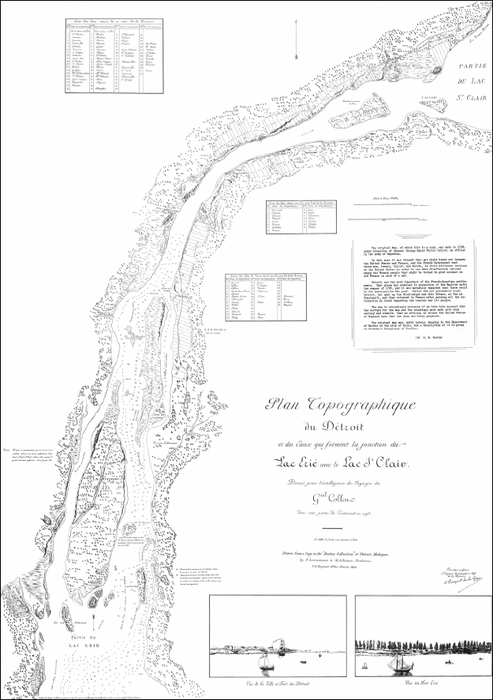

Ces colons souhaitaient simplement reproduire à Détroit le mode d’organisation du territoire qui prédominait à cette époque dans la vallée du Saint-Laurent (Harris 1984 [1966] : 121 ; Dechêne 1988 [1974] : 263). De plus, il aurait été surprenant qu’ils adhèrent à l’idée de vivre dans un village compact alors que plusieurs fermes avaient déjà été construites le long de la rivière Détroit. Ce développement mena à l’apparition de quatre regroupements de terres appelés « côtes » sur les bords de la rivière Détroit (voir fig. 2[6]). Chaque côte était constituée de dizaines de parcelles de terre, toutes alignées de manière parallèle, dont une extrémité donnait sur la rivière. Dans ces côtes, toutes les habitations étaient situées en bordure de la rivière, à environ 100 mètres de distance les unes des autres. Dans la vallée du Saint-Laurent, particulièrement dans la région de Montréal, le territoire était presque partout divisé en côtes (Salone 1905 : 192 ; Beauregard 1984). La plus ancienne des côtes du détroit du lac Érié, la « côte du nord-est », correspondait aux concessions de Cadillac ainsi qu’à plusieurs autres datées des années 1730, 1740 et 1750. Elle se trouvait, comme son nom l’indique, au nord-est du fort, et s’étalait sur plus de douze kilomètres le long de la rivière Détroit à la fin du Régime français. La « côte du nord-ouest », quant à elle, s’étendait sur approximativement deux kilomètres de l’autre côté du fort. Ses terres y furent concédées à partir de 1747, donc peu de temps après que les Hurons eurent abandonné le village qu’ils avaient construit en décembre 1701. Cette côte était divisée en deux sections par le village des Poutéouatamis, d’où le fait qu’elle était parfois désignée comme la « côte des Poutéouatamis ». La « côte du sud », sur la rive sud de la rivière Détroit, faisait face au fort. Elle était bordée par le village outaouais à l’est et par la mission huronne construite à l’ouest en 1748. Cette côte, qui vit le jour avec le convoi de 1750, était aussi connue sous les noms de « côte de l’Assomption de la pointe de Montréal » et de « côte des Outaouais ». Elle était la moins étendue des côtes de la rivière Détroit pendant le Régime français. Enfin, la « petite côte », créée à la suite de l’arrivée du convoi de 1749, occupait une zone de plus de dix kilomètres au sud du village huron susmentionné. Le nom de « petite côte » ne rendait donc pas justice à son étendue. La « petite côte » était aussi appelée « côte de misère » par certains contemporains, peut-être parce que ses résidents s’estimaient trop souvent victimes de mauvaises récoltes (Bénéteau 2002 : 69).

Figure 2

Plan topographique de la rivière Détroit

Selon le recensement de 1750, les colons de Détroit cultivaient alors une surface de 1 070 arpents carrés de terre qui produisaient plus de 56 000 livres de blé ainsi que 2 500 livres d’avoine (BAC 1750e). Ils possédaient par ailleurs 160 chevaux, 211 boeufs, 471 vaches, 251 cochons et 2 187 volailles (ibid.). Ces données peuvent, à première vue, ne pas sembler particulièrement impressionnantes. N. Saint-Pierre affirmait d’ailleurs dans les années 1910 qu’une fois fondée par Cadillac, la colonie de Détroit avait été condamnée à « végéter pendant soixante ans » (Saint-Pierre 1913 : 140). Or, ces chiffres étaient comparables au développement colonial de la vallée du Saint-Laurent qui, par exemple, après soixante-quinze ans d’existence, ne comptait que 56 chevaux en 1683 (Roy 1896 : 11). Par ailleurs, ces données n’attestent pas pleinement une réalité, à savoir que Détroit partageait désormais avec la société laurentienne deux caractéristiques essentielles au développement continu, sur plusieurs décennies, d’une communauté française. La première, déjà présentée, était l’organisation des terres. Dans les années 1980, Serge Courville insistait à juste titre sur la notion que, dans la vallée du Saint-Laurent des xviie et xviiie siècles, le colon était en général étroitement lié au territoire sur lequel il résidait :

Vue sous l’angle de cette territorialité naissante, l’histoire de la colonie laurentienne apparaît donc avant tout comme celle de l’adhérence du groupe au territoire ; les rapports humains, les rapports avec la nature, leur intensité dans le cadre local en constituent les éléments significatifs et déterminants.

Courville 1983 : 427

Les pionniers de la région de la rivière Détroit entretenaient une relation au territoire qui n’était pas différente. La seconde caractéristique, tout aussi indispensable, était l’équilibre du ratio femmes-hommes, atteint en grande partie grâce à la structuration du territoire. En effet, en excluant les soldats, les esclaves et les voyageurs de passage, la population française de la directe seigneurie de Détroit regroupait 80 femmes et 128 filles en 1750, ce qui représentait 46 % de ses 450 résidents (BAC 1750e). Autrement dit, la colonie du détroit du lac Érié amorçait à peine la plus importante période de croissance de son histoire à l’aube de la guerre de Sept Ans (1756-1763). C’est dans ces circonstances que l’amiral Louis-Antoine de Bougainville, comte de Bougainville, affirmait en 1757 qu’il était plus que jamais pertinent et vital de la « mettre en gouvernement » en parlant de la colonie de Détroit (Bougainville 1790 : 566). Malheureusement, cette idée n’eut pas le temps de voir le jour avant la conquête britannique. Télesphore Saint-Pierre, Canadien français ayant résidé à Détroit à la fin du xixe siècle, résumait bien l’état du développement de cette colonie à l’aube du changement de régime politique lorsqu’il écrivit que « Par tout ceci il est évident que la Nouvelle-France, si mal administrée et si négligée qu’elle fût, avait réussi à jeter au coeur de ce continent […] une colonie possédant tous les éléments de vie, de force et de grandeur future » (Saint-Pierre 2000 [1895] : 137).

La fin du Régime français : la colonie française de Détroit ne disparaît pas

Avant la conquête britannique, les Français des côtes de la rivière Détroit occupaient des terres qui leur avaient été octroyées par le roi. Ce dernier était parvenu à jeter les bases d’une colonie française au coeur du Pays d’en Haut par la création d’une série d’alliances avec différentes nations amérindiennes. Ces alliances ne constituaient pas des traités de cession territoriale, mais elles ouvrirent malgré tout la voie à l’appropriation progressive d’un endroit comme le détroit du lac Érié. Cette démarche nébuleuse de la France pour coloniser de nouveaux territoires avait d’abord fonctionné dans la vallée du Saint-Laurent où les premières alliances franco-amérindiennes, tel qu’invoqué par Michel Morin, portaient « en elles les germes de la dépossession » (Morin 2004 : 426 ; voir aussi Association des Indiens du Québec 1972). En 1763, l’existence même de la colonie française de Détroit fut toutefois menacée avec la promulgation par George III, souverain de la Grande-Bretagne, d’une proclamation royale qui avait pour objectif d’assurer une prise de possession ordonnée et pacifique de la défunte Nouvelle-France. Dans ce dessein, les Grands Lacs ainsi que la vallée du Mississippi furent réservés à l’usage exclusif des Amérindiens qui y vivaient. Ce territoire fut d’ailleurs renommé le Pays Indien. Les autorités britanniques souhaitaient ainsi prévenir l’expansion subite et chaotique des colonies du littoral atlantique au-delà de la chaîne des Appalaches. La priorité était d’abord de gagner la loyauté des nations amérindiennes de l’intérieur du continent et, par la suite, d’entreprendre avec elles des discussions pour la signature de traités de cession territoriale (Sosin 1958 : 191). À l’origine, la politique territoriale de la Proclamation royale de 1763 s’adressait aux colons anglais, mais elle n’excluait pas pour autant les colons français. En 1960, Ernest J. Lajeunesse semblait d’ailleurs persuadé que cette politique avait été suffisante pour « mettre un frein à l’expansion de la colonie française » du détroit du lac Érié (Lajeunesse 1960 : lxi). En réalité, les familles françaises déjà bien enracinées dans les côtes de la région n’envisagèrent jamais d’abandonner les terres qu’elles occupaient pour se conformer à la Proclamation royale de 1763. Mais préserver leurs titres fonciers ne fut pas chose facile et l’acquisition de nouvelles terres, pour répondre aux besoins d’une population croissante, le fut encore moins. Cette situation rendit les Français de la région de la rivière Détroit dépendants de leurs voisins amérindiens pour garantir l’expansion de leur propre communauté et ce, jusqu’à la fin du xviiie siècle.

Cette histoire est largement méconnue, car dès qu’elle fut intégrée au Pays Indien, la communauté française de Détroit disparut de l’historiographie. Tangi Villerbu constatait récemment que tous les peuplements français du Pays Indien ont connu ce sort. Ils tombèrent tous dans l’oubli, surtout dans le monde universitaire francophone : « Et la fin du Régime français n’y change rien, au contraire, […] les communautés françaises […] demeurent pourtant très dynamiques, en expansion constante pendant des décennies, [mais elles] semblent alors ne plus réellement intéresser les historiens francophones. » (Villerbu 2008 : 187) Des historiens américains et canadiens-anglais ont pris le relais des recherches sur la présence française dans les Grands Lacs et la vallée du Mississippi après 1763. Or, tel qu’observé à juste titre par Villerbu, ils se sont concentrés sur « les hommes des marges, ceux de la traite des fourrures, employés des compagnies britanniques ou américaines qui ont permis l’émergence de communautés métisses » (Villerbu 2008 : 187). Très peu se sont intéressés aux petits centres de colonisation française de l’intérieur du continent d’où plusieurs de ces hommes des marges étaient pourtant originaires. En concentrant leurs recherches sur les zones périphériques, négligeant du coup les centres comme tels, certains historiens ont même cru qu’il n’existait pas de peuplements français à proprement parler au-delà de la chaîne des Appalaches. De par leur situation géographique éloignée de la vallée du Saint-Laurent, ou encore de la Basse-Louisiane, ces peuplements ne pouvaient qu’être des communautés métisses, c’est-à-dire des sociétés majoritairement composées d’individus nés de mariages entre des Français et des Amérindiennes. Par exemple, Jacqueline Peterson affirmait au début des années 1980 que « parce que peu de femmes françaises, contrairement aux femmes amérindiennes, pouvaient s’adapter au mode de vie de la traite des fourrures, l’on en retrouvait très peu dans la région des Grands Lacs à l’époque de la Nouvelle-France » (Peterson 1981 : 48). Peterson affirmait par ailleurs qu’en vertu du rôle central de la traite des fourrures dans le Pays d’en Haut, « presque aucun Français y résidant ne pratiquait l’agriculture » (Peterson 1981 : 105 ; voir aussi White 1991). Susan Sleeper-Smith, qui a examiné la vie d’un petit échantillon de femmes amérindiennes catholiques mariées à des Français commerçant dans la vallée de la rivière Saint-Joseph, dans le sud-ouest de l’État actuel du Michigan, a également contribué à la diffusion d’une telle perception de la présence française (Sleeper-Smith 1998, 2001). Cécile Vidal a expliqué que cette conception découle en partie de l’émergence d’une approche féministe de l’histoire coloniale de la région des Grands Lacs : « Cette position est celle de plusieurs historiennes comme Jacqueline Peterson et […] Susan Sleeper-Smith qui étudient les communautés métisses des Grands Lacs et le rôle des femmes dans ces communautés. » (Vidal 2006 : 134 ; voir aussi Gitlin 2002 : 10) Quoique la pertinence d’une telle approche ne fasse aucun doute, les recherches de Peterson et de Sleeper-Smith ont fait la promotion d’une perception inexacte de certains centres de peuplement français. Dans le cas de Détroit, les connaissances sur le développement de sa population française après la fin du Régime français sont, en fait, nulles. Seules quelques idées préconçues ont fait leur chemin jusque dans la littérature. En 1969, les frères Frank B. et Arthur M. Woodward écrivaient dans un livre consacré à l’histoire de Détroit que, de façon générale, les Français en Amérique du Nord « avaient tendance à s’indianiser, ce qui explique le fait que plusieurs Canadiens français ont aujourd’hui l’apparence physique d’Indiens et que plusieurs Indiens ressemblent à des Canadiens français » (Woodward et Woodward 1969 : 22). Récemment, les ethnolinguistes Marcel Bénéteau, dont les ancêtres s’installèrent le long de la rivière Détroit vers la fin du xviiie siècle, et feu Peter Halford souscrivaient à l’idée selon laquelle les Français de Détroit entretenaient des relations si étroites avec leurs voisins amérindiens qu’ils en vinrent à partager un destin commun : « Pendant tout le xviiie siècle, cette région demeurera une espèce de no-man’s land où Canadiens français et autochtones créeront une culture commune et de nombreuses alliances pour échapper à l’influence britannique et résister à l’approche des Américains. » (Bénéteau et Halford 2008 : 8)

Dans les faits, de tels portraits reflètent très peu la réalité. Durant le Régime français, les colons de la directe seigneurie de Détroit ont périodiquement fait l’objet de menaces de la part de leurs voisins amérindiens, y compris de ceux qui étaient réputés pour être des alliés fidèles de la France. Après la conquête britannique, les Français de Détroit ne se sont pas précipités pour résister au nouveau régime. Lorsque le chef Pontiac, qui résidait dans le village outaouais construit sur la rive sud de la rivière Détroit en 1702, et plusieurs centaines d’Amérindiens des Grands Lacs s’insurgèrent contre les Britanniques en 1763, ils jouirent d’un faible soutien de la part des Français. Durant ce conflit, un journal des événements fut tenu par un Français de l’endroit. Bien que l’auteur de ce journal n’ait jamais été identifié, il est fort possible qu’il ait été signé par nul autre que Robert Navarre. Le peu d’enthousiasme des Français pour la cause amérindienne est illustré dans ce journal :

Les habitans des Costes qui étoient partagé par différens Sentimens, Les uns en veritable honneste gens, pénétré d’un Sentiment d’humanité et de religion gêmissoient de la folle entreprise des Sauvages et auroient volontiers Sacrifier jusque à la dernière pièce de leur Butin pour arresté Les nations et mettre La paix dans L’endroit, d’autre gouverné par un Sentiment d’anthipatie mal fondé chez qui La Soumission ni Le respect n’ont jamais eu d’empire Se Seroient vollontiers jetté dans Le partie des Sauvages Si ce n’avait été La crainte d’un mepris général. Les autres etoient comme en équilibre, ne Scachant Lequel des deux parties embrassé et qui tous ensemble étoient fatigué par ces diverses Sentimens.

Anonyme 1912 : 119

Dans la foulée de cette insurrection, plusieurs Amérindiens ont pillé les colons français des côtes et les ont forcés à leur donner de la nourriture. D’ailleurs, ces derniers se sont plaints de cette situation à Pontiac et aux autres chefs amérindiens impliqués dans le soulèvement, leur demandant ce qu’ils avaient fait pour mériter d’être victimes de déprédations :

Mes frères vous nous paroissez Surpris de nous voir, nous ne Sommes venus icy que pour renouvellée L’ancienne alliance que nos ancêstre ont faits avec vous et que vous detruisez aujourd’hui en nous donnant La mort, quand vous avez commancé à frapé Sur Les anglois vous nous avez faits entendre que vous ne vouliez pas nous faire aucun tord ny aucun mal, il est vray que vous ne nous faiste pas de mal, mais c’est toujours nous en faire que de nous faire Letord que vous nous faîtes, tuant nos animaux, quand vous Les aurez tous tué avec quoy, voulez-vous que nous Labourions nos terre, pour semer et vous faire du pain.

ibid. : 121

Ils ajoutèrent qu’ils craignaient souvent d’être tués : « Quand vous entrez chez nous, vous y entrez Le Casse teste Levé comme S’y vous voulliez nous tué, en nous demandant à manger. » (ibid. : 121) Pontiac répondit qu’il ne pouvait contrôler tous ses jeunes guerriers, mais réitéra qu’il n’en voulait pas aux Français :

Mes frères, nous n’avons jamais eux en vue de vous faire aucun tord, ny aucun mal, n’y n’avons prétendus qu’ils vous en soient fais, mais parmis mes jeunes gens il y en a Comme parmis vous, qui malgré toutes Les précautions que L’on prend font toujours du mal, d’ailleurs Ce n’est pas pour me vanger Seulement que je fais La guerre aux anglois, C’est pour vous mes frères.

ibid. : 123

Enfin, toujours selon ce journal, Pontiac admit qu’il était déçu du faible soutien des Français, dont plusieurs supportèrent les Britanniques : « Je Sçay Bien aussi qu’il y en a parmis vous, mes fréres qui prennent le parti anglais, pour nous faire La guerre, et cela me fait de la peine. » (ibid. : 125) Il est difficile d’établir combien de Français de Détroit ont ouvertement pris position contre leurs voisins amérindiens, mais il est attesté que des centaines de Français de la vallée du Saint-Laurent se sont enrôlés dans une milice britannique mise sur pied précisément pour mater ce soulèvement amérindien. Les gouvernements de Québec et de Montréal ont chacun fourni deux compagnies constituées de soixante hommes pour cette opération militaire, alors que le gouvernement de Trois-Rivières a, pour sa part, procuré une compagnie, également composée de soixante hommes. Cette milice, nommée le Corps Canadien, fut démantelée après la fin des hostilités (Roy 1905 : 250-251).

Quelques mois après le début de ce soulèvement amérindien, la Couronne britannique adopta la Proclamation royale de 1763. Les Français de l’ancienne directe seigneurie de Détroit comprirent rapidement que leurs titres fonciers n’étaient désormais plus garantis. De l’adoption de la proclamation jusqu’à l’Acte de Québec de 1774, Détroit était géographiquement située à l’extérieur de toute juridiction civile. Cette situation rendait difficile quelconque effort de reconnaissance de droits fonciers, mais elle n’empêcha pas plusieurs colons de faire part aux autorités britanniques de leur inquiétude concernant leurs droits. La correspondance officielle britannique des années 1760 et 1770 révèle deux réalités concernant Détroit.

La première réalité est que les représentants du nouveau régime politique étaient surpris de la présence de centaines de colons français dans la région de la rivière Détroit et que, par moments, ils croyaient à tort avoir affaire non pas à des habitants, c’est-à-dire des fermiers résidant sur des terres en milieu rural (Fillion 1970 : 400-401), mais à des « vagabonds » qu’il fallait expulser du Pays Indien. Dans les circonstances, il n’est pas étonnant que la détermination affichée par ces colons pour la reconnaissance de leurs droits fonciers agaçait Thomas Gage, commandant en chef des forces britanniques en Amérique du Nord de 1763 à 1775, ainsi que la plupart des officiers britanniques qui furent en charge du fort Détroit durant cette période. Malgré tout, les autorités britanniques ont fait preuve d’une certaine flexibilité dans l’application de la proclamation dans le cas de Détroit. En général, elles ont permis aux colons français déjà établis de continuer à résider sur leurs terres. En 1767, la Couronne britannique nomma d’ailleurs Philippe Dejean notaire public de Détroit pour clarifier la question des titres fonciers dans cette région car l’on suspectait des colons d’y occuper des terres sans posséder de titres en règle (WCL 1767a, 1768a). Dejean, né en France en 1736, s’était installé à Détroit en tant que commerçant peu après l’adoption de la Proclamation royale (Équipe de la Burton Historical Collection 2000b). Sa nomination ne régla toutefois pas tous les problèmes, et la croyance selon laquelle plusieurs Français de Détroit n’étaient que des vagabonds ne disparut pas de sitôt. En effet, la correspondance britannique contient plusieurs pétitions écrites après 1767 par des Français de Détroit au sujet de leurs terres. Alexis Loranger dit Maisonville, qui fut plus tard capitaine d’une milice britannique à Détroit, s’est même rendu à New York en 1771 pour rencontrer Gage en personne afin de l’implorer de ne pas le déposséder de sa propriété (WCL 1771a, 1771b). Depuis l’adoption de la Proclamation royale, les colons de Détroit savaient que la seule façon de mettre un terme au climat d’insécurité créé par la menace d’être dépossédés de leurs terres était que leur communauté soit intégrée à un gouvernement civil. En 1772, ils firent cette requête à Gage. Celui-ci n’accueillit toutefois pas cette idée avec enthousiasme : « J’ai récemment été troublé par une doléance faite par les habitants de Détroit […] au sujet de changer le mode de gouvernement à cet endroit. » (WCL 1772) En dépit des nombreuses pétitions signées par des colons, ce n’est qu’en 1790 que les autorités britanniques semblent avoir réalisé que Détroit était jadis une directe seigneurie et que, par conséquent, il était logique que des centaines de Français y aient résidé durant les années 1760 et 1770 (Anonyme 1790 : 9).

La seconde réalité perceptible dans la correspondance britannique est que, malgré le fait que les représentants de la Couronne aient tenté de restreindre le développement de la colonie du détroit du lac Érié après l’adoption de la Proclamation royale de 1763, la présence de fermiers français dans le Pays Indien s’avéra utile pour alimenter en nourriture les troupes positionnées dans les Grands Lacs. Plusieurs colons se sont d’ailleurs formellement engagés à vendre chaque année des milliers de livres de farine au commandant du fort Détroit (WCL, 1765a, 1765b, 1765c, 1766a, 1766c). Robert Navarre, prenant la parole au nom de sa communauté, prévint toutefois les autorités britanniques que de tels quotas ne pourraient être atteints advenant de nouvelles déprédations amérindiennes contre les fermes des colons :

Les habitants se flattent de faire de plus grosses fournitures en farines & d’ecouler especes que celles dont il est parlé au present etat, s’ils peuvent paisiblement cultiver leurs terres, car s’ils sont detournés de leurs travaux pour quelques raisons que ce soit, ou contrariés et troublé par les sauvages ou autre calamité qu’ils n’ont dejà que trop souvent éprouvés, ils ne promettent que ce qui sera de leur possible.

WCL 1766c

Navarre faisait sans doute référence au soulèvement de Pontiac ainsi qu’à certains épisodes survenus durant le Régime français.

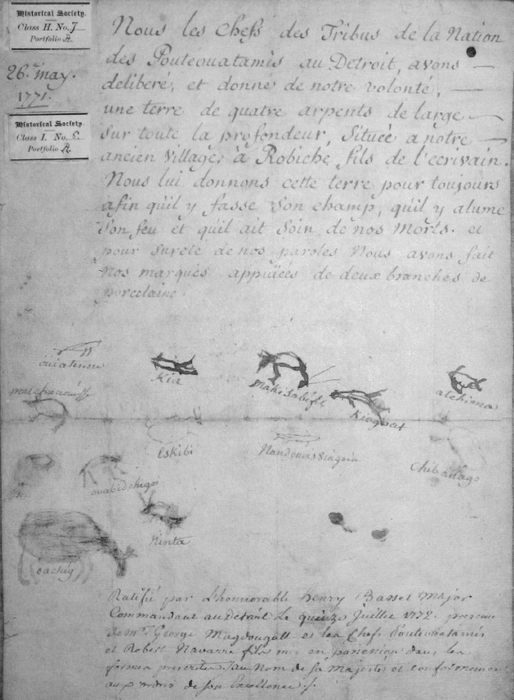

Ce qui préoccupait surtout Thomas Gage concernant la colonie française du détroit du lac Érié était son expansion. Il était prêt à tolérer la présence d’un certain nombre de colons qui avaient obtenu des titres fonciers durant le Régime français, particulièrement si ceux-ci étaient disposés à fournir de la nourriture aux troupes britanniques, mais il ne pouvait accepter qu’ils empiètent davantage sur le territoire amérindien. En fait, sa plus grande crainte était que ces colons obtiennent illégalement des terres de leurs voisins amérindiens. En 1767, il s’enquit auprès du capitaine George Turnbull, alors commandant du fort Détroit, pour qu’il vérifie si des Amérindiens avaient donné des terres aux colons au temps de la Nouvelle-France (WCL 1767b). Turnbull répondit que cette pratique était, semble-t-il, inconnue sous le Régime français, qu’on lui raconta qu’un vieil Amérindien avait déjà octroyé une terre à un colon mais qu’il n’était pas manifeste qu’il s’agissait bel et bien d’un don (WCL 1767c). Gage avait décidé de faire la lumière sur cette question après qu’Alexis Loranger dit Maisonville, mentionné plus haut, ait reçu de Pontiac en 1765 une parcelle de quatre arpents de front sur 80 arpents de profond située à l’emplacement du village outaouais sur la rive sud, abandonné peu après la fin du soulèvement amérindien (BAC 1765). D’ailleurs, lorsque Maisonville se rendit à New York en 1771, c’était pour faire reconnaître ses droits sur cette terre acquise des Outaouais. En 1770, le nouveau commandant du fort Détroit, James Stevenson, qui semblait avoir peu de contrôle sur les affaires locales, écrivait que les dons de terres aux colons par des Amérindiens étaient désormais monnaie courante (WCL 1770a). En 1771, le fils aîné de Robert Navarre, Robiche, se procura une terre auprès des Poutéouatamis. À l’instar de quelques dizaines d’autres dons de ce genre, celui de Robiche fut mis par écrit : « Nous les chefs des tribus de la nation des Poutéouatamis au Detroit, avons deliberé, et donné de notre volonté un terre de quatre arpents de large sur toute la profondeur, situé à notre ancien village à Robiche fils de l’ecrivain. » (BHC 1771 ; fig. 3) Robiche était né en 1739 au fort Pontchartrain mais avait déménagé en 1747 avec ses parents sur la terre que son père avait reçue du roi dans la « côte du nord-ouest », donc à quelques centaines de mètres seulement du village poutéouatami qui avait été construit en 1710. Peut-être pour accommoder l’expansion de la colonie française, notamment les besoins de la famille Navarre, les Poutéouatamis avaient commencé à déserter leur village en 1764 pour s’établir sur la rive nord de la Rivière-aux-Raisins (United States Indian Claims Commission 1974 : 413). De toute évidence, Thomas Gage n’a pu compter sur tous les commandants du fort Détroit pour empêcher les colons français de cultiver de nouvelles terres. Certains commandants, en plus de s’octroyer des terres pour leurs propres besoins, ont ratifié des dons de terres faits par des Amérindiens à des Français. Dans le cas de Robiche, le document produit pour confirmer son acquisition fut entériné par le commandant Henry Bassett quelques mois après la transaction (BHC 1771).

Figure 3

Octroi d’une terre à Robert « Robiche » Navarre par les Poutéouatamis

Il est difficile de déterminer les motivations qui ont incité des représentants de nations comme les Outaouais et les Poutéouatamis à faciliter l’expansion de la colonie française de la région de la rivière Détroit durant les années 1760 et 1770. Gregory E. Dowd a démontré que, dans les Grands Lacs, les anciens alliés amérindiens de la France ont nourri l’espoir d’un retour d’Onontio pendant plusieurs décennies après la conquête britannique (Dowd 1990 : 267). Il est possible qu’une certaine nostalgie de la Nouvelle-France parmi les Outaouais et les Poutéouatamis ait profité aux colons français de Détroit qui, de leur côté, devaient savoir qu’il n’était pas dans leur intérêt de négliger leurs relations d’amitié avec les Amérindiens de la région, surtout s’ils désiraient obtenir des terres. Il serait toutefois erroné de conclure que les Français, dans de telles circonstances, aient cherché à obtenir de nouvelles terres par l’entremise de mariages avec leurs voisins amérindiens. Alexis Loranger dit Maisonville et Robert « Robiche » Navarre, comme la presque totalité des Français qui ont reçu des terres des Outaouais ou des Poutéouatamis, n’étaient pas issus de mariages mixtes et ne s’unirent pas à des femmes amérindiennes (Denissen 1987 [1976] : 789-790, 887-888). Le ratio femmes-hommes dans la communauté française était déjà équilibré à la fin du Régime français. D’ailleurs, à juste titre, Saliha Belmessous écrivait récemment qu’en Nouvelle-France « les peuplements d’agriculteurs, même ceux situés au milieu de nations amérindiennes, comme à Détroit, ne devinrent pas des endroits où le phénomène d’intermariage était important » (Belmessous 2005 : 345). Du reste, il faut comprendre que plusieurs familles françaises de la vallée du Saint-Laurent continuèrent de s’installer à Détroit jusqu’au début du xixe siècle. Il est donc cohérent que la généalogie des Français de Détroit, exceptionnellement documentée en raison de la présence solide de l’Église catholique dans la région, révèle peu de cas d’intermariages durant la seconde moitié du xviiie siècle (voir, par exemple, Denissen 1897, 1987 [1976] ; SCL 1900 ; Fabien 1959). Certains mariages entre Français et Amérindiennes célébrés en dehors de l’Église catholique, « à la façon du pays », ont sans contredit eu lieu. Or, rien n’indique que leur nombre fut significatif. Par ailleurs, les données généalogiques confirment que très peu de femmes amérindiennes catholiques portant des noms français ont habité dans la colonie.

En 1779, selon un recensement britannique, la colonie du détroit du lac Érié comprenait 1 331 âmes, en excluant les soldats, les esclaves et les voyageurs de passage, ce qui représentait une augmentation de 881 âmes en comparaison de 1750. Le ratio femmes-hommes de 45 % était légèrement inférieur à celui de 1750, qui, lui, était de 46 %. On y produisait 91 767 livres de farine (56 000 en 1750). La colonie possédait désormais un total de 664 chevaux (160 en 1750), 413 boeufs (211 en 1750), 779 vaches (471 en 1750), 619 veaux (chiffre non spécifié en 1750), 1 076 cochons (251 en 1750) ainsi que 313 moutons (chiffre non spécifié en 1750) [Brault 1952 : 585]. Ces gens n’étaient pas des Britanniques, mais des Français. Malgré la conquête britannique, très peu de Britanniques ou d’Américains se sont installés dans la colonie de Détroit avant la guerre de 1812. D’ailleurs, alors qu’il parcourait le Haut-Canada en 1799, le Britannique Isaac Weld découvrit avec étonnement que la rive sud de la rivière Détroit était essentiellement habitée par des Français qui lui rappelaient ceux du Bas-Canada :

Les maisons dans cette partie du pays sont toutes construites de façon similaire à celles du Bas-Canada et les terres y sont toutes alignées et cultivées comme celles de la basse province, les manières des gens et les gens eux-mêmes sont les mêmes, le français est la langue dominante et n’importe quel visiteur peut facilement penser qu’il se trouve en fait à Montréal ou à Trois-Rivières.

Weld 1799 : 351

La rive nord de la rivière Détroit n’était pas différente, et plusieurs visiteurs britanniques et américains de l’époque y ont également constaté la présence d’un peuplement français.

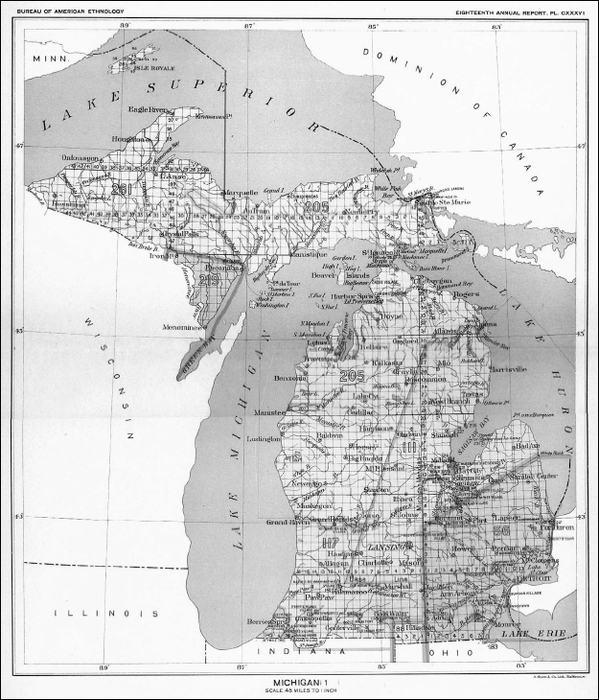

En théorie, le traité de Paris de 1783, qui mit officiellement fin à la Révolution américaine (1776-1783), octroya les États actuels du Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin et Minnesota aux États-Unis. Cependant, pour différentes raisons, lorsqu’elle se retira de la vallée de l’Ohio, la Grande-Bretagne refusa d’abandonner ses postes militaires situés du côté nord de la rivière Détroit et ce, jusqu’à la signature du traité de Jay en 1794, dans lequel il fut convenu que les États-Unis prendraient finalement possession de Détroit à l’été 1796. En pratique, Détroit demeurait donc partie intégrante de la « Province of Quebec » entre 1783 et 1791. Lorsque le Haut-Canada fut créé, en 1791, Détroit y fut inclus jusqu’au moment d’être cédé aux États-Unis. Entre 1783 et 1796, la Rivière-aux-Raisins demeurait également sous contrôle britannique. Cependant, les autorités britanniques exerçaient très peu d’influence sur cette zone tampon. Alors que la Grande-Bretagne s’accrochait à ses possessions du côté nord de la rivière Détroit, les États-Unis entrèrent en guerre contre plusieurs nations amérindiennes pour le contrôle de la région située au sud-est de la Rivière-aux-Raisins, c’est-à-dire la vallée de l’Ohio. Dès que Détroit fut rendu aux États-Unis, ceux-ci l’érigèrent en juridiction civile, le Comté de Wayne. En 1796, ce comté couvrait presque tout le territoire de l’État actuel du Michigan, même si la présence américaine dans cette contrée était presque nulle. En 1805, le Territoire du Michigan fut créé. Deux ans plus tard, en 1807, le gouvernement américain scella le traité de Détroit, qui concernait une bande s’étalant sur 100 kilomètres au sud du fort Détroit, 200 kilomètres au nord et sur plus de 100 kilomètres à l’intérieur du Territoire du Michigan (fig. 4). Ce territoire couvrait donc, hormis plusieurs villages amérindiens, la totalité des terres des colons français du côté américain de la rivière Détroit, y compris la Rivière-aux-Raisins. Le traité de Détroit visait à déposséder les Amérindiens de leurs droits territoriaux et à les confiner à l’intérieur de réserves. Dans le cas des Poutéouatamis de la Rivière-aux-Raisins, ils devaient en principe demeurer à l’intérieur de la réserve Macon, située non loin de leur village, avec d’autres groupes amérindiens de la région de la rivière Détroit (United States Indian Claims Commission 1974 : 413). Les droits fonciers des Français résidant à l’intérieur de cette zone ne furent toutefois pas affectés par le traité de Détroit. Durant les années 1830, après la construction du canal Érié, des colons américains de la Nouvelle-Angleterre et de l’État de New York commencèrent à migrer vers les Grands Lacs. Cette pression démographique affecta sérieusement les Français résidant sur les terres situées dans la « côte du nord-est » ainsi que dans la « côte du nord-ouest », car le gouvernement américain exerçait désormais de la pression pour qu’ils lui vendent leurs terres afin de stimuler l’urbanisation de Détroit.

Figure 4

Traité de Détroit, 1807

La fondation et le développement de la communauté française de la Rivière-aux-Raisins

Le 3 juin 1785, François Navarre, petit-fils de l’ancien notaire royal Robert Navarre et fils de Robert « Robiche » Navarre, ainsi que son frère Jacques se firent octroyer par les Poutéouatamis une parcelle de terre sur la rive sud de la Rivière-aux-Raisins, située à environ 50 kilomètres au sud du fort Détroit. Quelques Français auraient obtenu des terres à la Rivière-aux-Raisins préalablement à cette transaction, mais les sources étant presque muettes au sujet de ces cas, la fondation de cette communauté française est généralement associée à l’arrivée de François et Jacques Navarre. La largeur de leur parcelle de terre n’est pas explicitement mentionnée dans le document confirmant son acquisition, mais on peut y lire que la profondeur en est de 20 arpents, ce qui est beaucoup plus profond que ne l’étaient les terres des côtes de la rivière Détroit :

Nous les principaux chefs du village des Poutéouatamis, à savoir Askiby, Mongò-agon, Oüà-Oüi-attenne, Sac-co-nibinne, tant en nos noms que du consêtement de notre village declarons que notre bonne volonté, nous avons concedé à François Navarre surnommé Tchigoy, et à Jacques son frère, tous deux nos alliés, toutte l’étendue de terre qui nous appartient sur le bord ouest de la rivière au raisin, dit autrement namet cybi. Commençant à prendre depuis le chemin de la rivière des Mis, jusqu’au bout de la prairie en montant namet cyby ce qui comporte environ vingt arpents de profondeur ; le tout pouvant être déterminé par une alignement sud en longueur et une ligne nord en largeur en montant la rivière namet cyby. Pour du tout joüir en toutte proprieté et perpétuité par eux mêmes et leurs représentants ; en foy et témoignage de quoi nous avons librement fait nos marques ordinaires et signatures au Detroit le trois de juin 1785.

MCHCA 1785 ; fig. 5

Figure 5

Don de terres par les principaux chefs du village des Poutéouatamis, 3 juin 1785

François et Jacques Navarre ont certes tiré profit des relations d’amitié que leur grand-père et leur père avaient développées avec les Poutéouatamis à l’époque où ces derniers résidaient près d’eux dans la « côte du nord-ouest », c’est-à-dire avant 1764. Après avoir déménagé leur village à la Rivière-aux-Raisins, les Poutéouatamis n’avaient pas rompu leurs liens avec les Navarre et autres Français qui résidaient près d’eux le long de la rivière Détroit. Pour preuve, deux des chefs poutéouatamis qui avaient consenti à faire don d’une terre aux frères Navarre, Askiby et Oüà-Oüi-attenne, figuraient parmi les chefs qui avaient accepté en 1771 d’octroyer à leur père une portion du territoire où se trouvait leur ancien village (BHC 1771). Par ailleurs, comme leur père avant eux, François et Jacques n’avaient pas eu besoin de s’unir à des femmes amérindiennes pour espérer obtenir une parcelle de terre. Il n’en fut pas autrement lorsque d’autres Français s’établirent par la suite à la Rivière-aux-Raisins.

François et Jacques Navarre provenaient d’une communauté française où la traite des fourrures occupait sans contredit une place importante dans l’économie locale, tout comme la chasse, la pêche et la cueillette. Or, tel que démontré plus haut, posséder une terre avait toujours constitué une priorité pour les familles ayant fait souche dans la colonie du détroit du lac Érié, et cela, peu importe qu’elles dépendent peu ou beaucoup de la culture du sol pour leur subsistance. L’acquisition d’une parcelle de terre par les frères Navarre à la Rivière-aux-Raisins s’inscrivait donc dans le processus continu d’appropriation du territoire qui avait débuté avec le rétablissement de Détroit comme directe seigneurie en 1734. Étant donné la rareté des terres encore disponibles pour l’agriculture le long des rivières Détroit, Rouge et Écorce durant les années 1780 et 1790, la Rivière-aux-Raisins devint prisée par plusieurs dizaines de familles françaises qui désiraient posséder une terre. En dépit de cette réalité, certains historiens ont à tort conclu que la communauté française de la Rivière-aux-Raisins était une communauté métisse dont les origines étaient reliées à la traite des fourrures. Récemment, Dennis Au décrivait maladroitement la Rivière-aux-Raisins comme une « communauté de la traite des fourrures » (fur trade community), ce qui donnait à penser que ce peuplement n’était pas très différent des multiples petites communautés métisses éparpillées à la grandeur des Grands Lacs (Au 1995). Cornelius J. Jaenen écrit pour sa part que les origines de la communauté de la Rivière-aux-Raisins étaient « liées au commerce de la fourrure [et que ces origines] ne furent pas oubliées de sitôt » (Jaenen 1993 : 28). Cela n’avait rien de surprenant, selon Jaenen, puisqu’il croyait que les premiers résidents de cette communauté étaient des « familles métisses […] ayant à leur tête François Navarre » (Jaenen 1993 : 27-28). De tels propos ne sont pas sans rappeler ceux évoqués quelques années plus tôt par Jacqueline Peterson, qui résumait la fondation de la communauté de la Rivière-aux-Raisins comme suit :

Durant les années 1780, alors que les terres de Détroit passèrent aux mains d’avides marchands anglais, plusieurs familles métisses quittèrent pour s’installer à la Rivière-aux-Raisins, suivant ainsi leur meneur François Navarre, qui avait acheté des lopins de terre aux Poutéouatamis.

Peterson 2001 [1985] : 54

Après la Révolution américaine, l’ensemble des gens qui résidaient dans la région de la rivière Détroit, peu importe qu’ils soient Français, Britanniques ou Amérindiens, savaient pertinemment que le côté nord de la rivière Détroit allait tôt ou tard faire partie des États-Unis. Lawrence B.A. Hatter a démontré que plusieurs spéculateurs fonciers britanniques ont tenté de profiter de cette situation en « achetant » auprès des Amérindiens d’immenses parcelles de terre du côté nord pour, par la suite, les vendre à fort prix au gouvernement américain quand celui-ci mettrait en place un système national de régularisation du marché des terres dans les territoires nouvellement acquis (Hatter 2008). Les Français qui se sont installés à la Rivière-aux-Raisins avant 1796 n’étaient pas des spéculateurs fonciers, mais des habitants pour qui posséder une terre et la cultiver constituait un mode de vie. À l’approche du transfert aux États-Unis du territoire où ils vivaient, les Français de la Rivière-aux-Raisins, à l’instar de leurs confrères résidant dans la « côte du nord-est » et dans la « côte du nord-ouest », craignaient d’être dépossédés de leurs terres. Ils étaient conscients que rien ne forçait le gouvernement des États-Unis à reconnaître leurs titres fonciers, encore moins s’ils avaient été octroyés par des Amérindiens. C’est pourquoi, en juillet 1794, François Navarre se rendit au fort Greenville, situé à 250 kilomètres au sud-ouest de la Rivière-aux-Raisins, dans l’État actuel de l’Ohio, pour rencontrer le général Anthony Wayne afin d’obtenir la garantie que ses droits fonciers seraient reconnus par le Congrès américain après le transfert par la Grande-Bretagne de la région où il résidait. François Navarre avait apporté avec lui deux documents confirmant ses titres fonciers : celui que son père, Robiche, avait obtenu du sieur de Belestre sur la rivière Rouge en 1760 et celui que son frère Jacques et lui avaient reçu des Poutéouatamis à la Rivière-aux-Raisins en 1785 (MCHCA, s.d.[c] : 47-48). Le fait que Navarre ait visité le général Wayne avant la fameuse bataille de Fallen Timbers qui, le 20 août 1794, mit aux prises les États-Unis et plusieurs nations amérindiennes des Grands Lacs, y compris les Poutéouatamis, révèle une fois de plus que les destinées des Français et de leurs voisins amérindiens n’étaient pas forcément entrecroisées malgré leurs relations d’amitié. Dès que la Rivière-aux-Raisins fut intégrée aux États-Unis, les Français de l’endroit pétitionnèrent auprès du Congrès américain concernant leurs terres. Dans une lettre envoyée au Congrès en 1799, on peut saisir le sentiment d’anxiété qui habitait ces gens. Ils ne pouvaient « concevoir même pour un moment que le gouvernement a aucun intention sérieux de chasser de bons citoyens de leurs terres acquis légitiment & qu’ils ont cultivés & mis en valeur avant que les Etats Unis eux même ont pris possession de ce pays » (MCHCA 1799). Ils ajoutaient qu’ils ne voulaient pas être associés aux spéculateurs qui espéraient faire de bonnes affaires grâce au changement de régime :

Nous prions l’honorable Congré de faire une distinction au plus vite entre ceux qui ont obtenus des étendus de terre immence pour peut de chose des Sauvages un peut avant le dit traité de Grenville (1795) avec idée de prendre avantage des droits des états unis et de ces individus, nous, ayant obtenu légitiment des morceaux raisonnable de terre pour les cultiver.

MCHCA 1799

Heureusement pour les Français de la Rivière-aux-Raisins, le gouvernement américain n’a pas posé de gestes qui auraient confirmé leurs craintes. Dès 1798, il reconnut indirectement les droits fonciers de François Navarre en imposant une taxe foncière sur sa propriété (BHC 1798). En 1800, la plupart des résidents de la Rivière-aux-Raisins étaient désormais soumis à cette taxe (BHC 1800). En 1807, le gouvernement fédéral désigna l’arpenteur Aaron Greeley pour mesurer les dimensions des propriétés privées dans le Territoire du Michigan, notamment à la Rivière-aux-Raisins. Seuls les propriétaires qui avaient pris possession de leur terre avant 1796, soit durant les régimes français et britannique, pouvaient être reconnus dans leurs droits fonciers en vertu d’un acte voté à cet effet par le Congrès (MCHCA, s.d.[a]). En 1810, le gouvernement américain rédigea un rapport et deux ans plus tard, à peine quelques semaines avant le début de la guerre de 1812 (Farmer 1884 : 22), il confirma 733 propriétés privées. De ce nombre, environ le tiers se trouvaient le long de la Rivière-aux-Raisins et dans ses alentours (BHC 1810 ; MCHCA, s.d.[b] ; fig. 6). La presque totalité de ces terres mesuraient deux ou trois arpents de largeur par au moins 40 arpents de profondeur. Elles étaient donc similaires aux terres que l’on retrouvait dans la vallée du Saint-Laurent ainsi que dans les côtes de la rivière Détroit. En 1811, la population du peuplement de la Rivière-aux-Raisins s’élevait à 1 340 âmes. La grande majorité de ces gens étaient Français, mais il s’y trouvait également quelques familles américaines (Au et Brode 1987 : 322 ; Muszunski et Muszunski 1994). L’enregistrement des titres fonciers des colons français du Territoire du Michigan survint dans un contexte bien particulier, celui de tensions grandissantes entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce contexte bénéficia aux Français car le gouvernement américain voulait s’assurer leur loyauté en prévision d’un conflit militaire dans la région (McCauley 1968 : 21). De passage dans les environs de la Rivière-aux-Raisins en 1814, l’Américain Samuel R. Brown semblait d’ailleurs ravi d’y faire la découverte d’une communauté française loyale aux États-Unis :

Les terres sont étroites mais très longues, s’étendant sur un kilomètre ; les maisons sont toutes situées sur le bord de l’eau, donnant ainsi l’impression d’une rue de village. Les habitants récoltent beaucoup de blé et ont de très beaux vergers desquels ils produisent du cidre pour vendre. Ils ont plusieurs moulins à farine et à scie, ainsi qu’une distillerie. Ces gens sont presque tous Français et ils sont loyaux aux États-Unis.

Brown 1814 : 87-88

Figure 6

Revendications territoriales individuelles, Rivière-aux-Raisins, 1810

Peu après le changement de régime politique, les Français de la Rivière-aux-Raisins avait reçu l’assurance que leurs titres fonciers, bien qu’ils fussent tous accordés par des Amérindiens, étaient désormais officiellement reconnus. Cet épisode contrastait avec la politique territoriale du Régime britannique, qui avait longtemps obstrué le développement de la colonie française du détroit du lac Érié.

Dans les Grands Lacs, au xviiie siècle, plusieurs groupes algonquiens utilisaient le terme « Way-we-te-go-che » pour parler des Français (Draper 1904 [1857] : 326). Le sens précis de ce terme est obscur, mais il semble qu’il avait une connotation positive. À l’inverse, le terme « Che-mo-ko-mom », apparu durant les années 1780 dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et plusieurs nations amérindiennes dans la vallée de l’Ohio, signifiait « Américain » et était clairement négatif (Cleland 1992 : 150). Alors qu’il racontait l’expérience de son père dans les rangs d’une milice du Territoire du Michigan durant la guerre de 1812, Edward V. Cicotte rapportait les propos d’un Amérindien qui exprimait sa rancoeur à l’endroit de son père du fait que celui-ci combattait pour les États-Unis : « Tu es un Che-mo-ko-mom, tu n’es pas l’ami des Indiens, tu n’es pas un Français, tu n’es pas comme les bons Français. » (BHC 1891 : 10) Chez plusieurs Français résidant du côté américain de la rivière Détroit, ce sentiment de loyauté envers le nouveau régime n’avait pas tardé à se manifester après la prise de possession du territoire par les États-Unis. Dès 1796, François Navarre avait accepté les postes de juge de paix et d’écuyer du comté de Wayne à la Rivière-aux-Raisins (BHC 1796). À peine quelques mois plus tard, il fut également choisi pour être le commandant de la première milice américaine de la Rivière-aux-Raisins, milice qui était essentiellement composée de Français (BHC 1797). En 1805, lorsque les effectifs militaires furent réorganisés avec la création du Territoire du Michigan, deux régiments furent créés pour l’ensemble du territoire. Le Premier Régiment comprenait des hommes dont les propriétés étaient situées dans les côtes de la rivière Détroit alors que le Second Régiment, lui, était composé de résidents de la Rivière-aux-Raisins (Au 1994 : 107). Le 13 septembre 1805, François Navarre fut nommé lieutenant-colonel du Second Régiment, poste qu’il occupa, semble-t-il, jusqu’à l’aube de la guerre de 1812 (BHC 1805 ; MCHCA 1814).

Durant la guerre de 1812, le Second Régiment incluait sept compagnies, dont cinq étaient essentiellement composées de Français (Barnett et Rosentreter 2003 : 87-145). Ce régiment fut impliqué dans deux batailles majeures pendant le conflit, soit les batailles de Frenchtown et de la Rivière-à-la-Tranche (Au 1994). La bataille de Frenchtown se déroula le 22 janvier 1813 sur la rive nord de la Rivière-aux-Raisins. Durant cette bataille, le Second Régiment combattit aux côtés de miliciens américains du Kentucky contre les troupes britanniques, qui étaient appuyées par une multitude d’alliés amérindiens ainsi que par des milices composées en partie de Français du Haut-Canada. À l’issue de cette bataille, en fin de journée, la Grande-Bretagne était clairement victorieuse. Le jour suivant, à l’aube, des dizaines d’Américains blessés gisaient toujours sur le sol. Certains tentèrent de trouver refuge dans les fermes françaises de la Rivière-aux-Raisins. Les Poutéouatamis avertirent les fermiers français de ne pas les secourir (Pioneer Collections 1886 : 646-47). Des habitants refusèrent toutefois d’obtempérer et furent victimes de déprédations. Certains perdirent même leurs maisons, brûlées par les Poutéouatamis en signe de représailles (Pioneer Collections 1889 : 170). En fin de compte, la plupart des blessés américains furent massacrés par les Amérindiens. La tournure des événements provoqua un mouvement de panique chez les Français de l’endroit. Au début de la guerre, après que les Britanniques eurent momentanément conquis le côté américain de la rivière Détroit, y compris la Rivière-aux-Raisins, des Hurons et des Miamis avaient déjà averti les Français du Territoire du Michigan de demeurer neutres, sinon ils s’exposeraient à toutes sortes de punitions (Anonyme 1813). À ceux qui s’affirmaient neutres, les Amérindiens auraient demandé de peindre un signe rouge sur leurs moutons et vaches, ainsi que sur le contour des portes de leurs maisons pour afficher leur neutralité (Sheldon 1856 : 405). Cependant, il n’est pas certain que dans le feu de l’action cette entente tacite de non-agression fut respectée. Le 5 octobre 1813, le Second Régiment contribua à mettre en déroute l’armée du meneur amérindien Tecumseh ainsi que les Britanniques dans la bataille de la Rivière-à-la-Tranche, dans le Haut-Canada. L’issue de cette bataille fut déterminante pour la suite des événements car Tecumseh y trouva la mort. Cela mena à l’effondrement de la résistance amérindienne contre les États-Unis dans les Grands Lacs.

Les relations d’amitié entre Français et Amérindiens à la Rivière-aux-Raisins ont été mises à mal durant la guerre de 1812, mais elles ne disparurent pas totalement. Même si la maison de François Navarre fut par moments utilisée comme quartier-général des forces américaines pendant le conflit (Palmer 1906 : 608) et si Navarre avait combattu pour les États-Unis, celle-ci ne fut pas incendiée au lendemain de la bataille de Frenchtown (UTA, s.d.) ; les Poutéouatamis avaient périodiquement commis des déprédations contre des habitations de la Rivière-aux-Raisins tout au long du conflit, mais cela ne signifie pas qu’ils souhaitaient détruire toutes les maisons de cette communauté. Laurent Durocher rapporte que le jour du massacre de la Rivière-aux-Raisins, le colonel britannique Henry Proctor aurait demandé aux Poutéouatamis de faire disparaître ce peuplement mais que ces derniers auraient refusé, affirmant qu’ils préféraient plutôt voir détruit le fort Malden, poste militaire construit à la fin du xviiie siècle par les Britanniques sur le côté sud de la rivière Détroit, au sud de la « petite côte » : « Tu veux que nous détruisions ce que nous avons construit. Ces Français sont nos enfants. Tu veux que nous les détruisions ? Jamais ! Le jour où ce peuplement sera détruit, fort Malden brûlera ! » (Durocher 1987 : 7) Edward V. Cicotte affirma qu’après la guerre, les relations entre les Français du Territoire du Michigan et leurs voisins amérindiens se sont rapidement renouées car, auparavant, « les Français les avaient toujours bien traités » (BHC 1891 : 9).

Les Français du Territoire du Michigan ne s’étaient probablement pas enrôlés dans des milices expressément pour combattre leurs voisins amérindiens, du moins pas avant le déclenchement de la guerre de 1812. L’éventualité que le territoire où ils vivaient soit gouverné à nouveau par un régime politique qui n’avait pas toujours facilité le développement de leur communauté dans le passé raviva leurs craintes de perdre leurs titres fonciers. L’initiative du général britannique Henry Brock de détruire de tels titres, alors qu’il occupait temporairement le fort Détroit, au début du conflit, laissait présager une attitude malveillante à l’égard des colons français du côté américain de la rivière Détroit (Farmer 1884 : 22), ce qui ne leur laissait pas le choix de porter les armes pour défendre leurs droits de propriété.

Conclusion

Malgré l’intérêt grandissant des historiens pour les relations franco-amérindiennes dans les Grands Lacs, une colonie française comme celle du détroit du lac Érié demeure largement méconnue. Ce manque de connaissances a favorisé l’émergence et, surtout, la perpétuation d’idées préconçues qui n’ont apporté qu’un très faible éclairage sur une communauté qui, pourtant, regroupait des centaines de colons au temps de la Nouvelle-France. Nonobstant sa situation géographique éloignée de la vallée du Saint-Laurent et l’insuffisance des ressources disponibles pour son développement, la colonie de Détroit fut dotée d’une structure rigide d’organisation du territoire avec la création à cet endroit, en 1734, d’une directe seigneurie. Pour les familles françaises qui ont fait souche à Détroit sous le Régime français et par la suite, posséder une terre de quelques arpents en bordure d’un des cours d’eau de la région était crucial. Lorsque la Proclamation royale de 1763 fut adoptée par la Couronne britannique, l’avenir de la communauté française de Détroit paraissait incertain. Or, les colons qui y résidaient n’ont pas abandonné leurs terres. Ils ont plutôt cherché à faire reconnaître leurs titres fonciers par les autorités britanniques, afin de préserver leurs acquis. Parallèlement, ils ont tiré profit de leurs relations d’amitié avec leurs voisins amérindiens pour obtenir de nouvelles terres et, de cette façon, assurer l’expansion de leur propre communauté. En dépit de l’amitié réciproque qu’ils se vouaient, Français et Amérindiens de la région de la rivière Détroit ne se sont pas unis pour partager une destinée commune. Ils cohabitaient sur le même territoire, se fréquentaient probablement de manière quotidienne, mais ils ne façonnèrent pas une nouvelle société située entre les mondes français et amérindien. Cette réalité devint d’autant plus manifeste après le transfert aux États-Unis du côté nord de la rivière Détroit, et à cet égard le cas du peuplement français de la Rivière-aux-Raisins est révélateur.

Appendices

Remerciements

La recherche pour cet article a été rendue possible grâce à l’octroi d’une bourse de doctorat du CRSH, d’une bourse d’études supérieures de l’Ontario, d’une bourse de rédaction de la Faculté des études supérieures de l’Université York, d’une bourse de recherche Carl J. Ekberg du Centre pour l’étude du pays des Illinois, ainsi que d’une bourse de recherche Price de la bibliothèque William L. Clements de l’Université du Michigan. Je tiens à remercier Dennis Au, qui a généreusement accepté de partager ses connaissances sur l’histoire de la communauté française de la Rivière-aux-Raisins. Mes remerciements vont aussi à Ralph Naveaux, Lynn Reaume et Chris Kull des Monroe County Historical Commission Archives. Je remercie chaleureusement mon professeur Yves Frenette et ma directrice de thèse, Carolyn Podruchny, pour leurs précieux commentaires sur des versions préliminaires de cet article. Enfin, je suis redevable aux deux évaluateurs anonymes de leurs critiques constructives.

Note biographique

Guillaume Teasdale