Abstracts

Résumé

Cet article examine l’ancien paysage boisé de l’île de Montréal afin de restituer les modes d’occupation territoriale de la préhistoire au xixe siècle. À la fin de la préhistoire, on distingue trois modes d’occupation sur l’île. Dans le Sud-Est, le paysage boisé résulte des pratiques de jardinage intensif et de circulation à travers des chênaies clairsemées évoluant vers une savane. Ce mode d’occupation diminue d’intensité mais ne disparaît pas entre Cartier et Champlain. La forêt du tiers ouest de l’île est modelée par des pratiques de jardinage traditionnel dispersé et ce, jusqu’au début du xviiie siècle. Enfin, une immense cédraie couvre le versant nord de l’île; elle semble être en place depuis des siècles, sans perturbation anthropique significative. Les derniers signes d’occupation autochtone traditionnelle disparaissent entre 1700 et 1725 alors que prend place un mode colonial d’exploitation. Les seigneurs sulpiciens se réservent la forêt montréalaise jusqu’à 1698 quand ils cèdent la cédraie du versant nord à des pionniers qui l’utilisent pour la construction d’un habitat rural. Les espèces plus convoitées, le pin blanc, le chêne et le frêne, demeurent l’apanage des seigneurs. Vers 1830 les premiers arrivages du bois de l’Outaouais apparaissent dans le registre archéologique, signalant l’épuisement de la forêt insulaire.

Abstract

The article examines the ancient forest landscape of Montréal Island in order to reconstruct territorial occupation modes from late prehistory to the 19th century. During late prehistory, three occupation modes can be discerned on Montréal Island. In the south-east, the wooded landscape reflects intensive gardening practices and circulation under sparse oak groves tending toward a savannah. This occupation mode diminishes in intensity but does not disappear between Cartier and Champlain. In the island’s western third, the forest was modelled by dispersed traditional gardening until the early 18th century. Finally, an immense cedar grove covered the island’s northern slope. It was likely several centuries old and showed little indication of human disturbance. Signs of traditional Native occupation modes disappear between 1700 and 1725, giving way to colonial exploitation practices. The Sulpician seigneurs controlled the island’s forest resources until 1698 when they conceded the northern cedar grove to pioneers who used it to build their farmsteads. More coveted species such as white pine, oak and ash remained under seigneurial control. The first imported timber from the Ottawa Valley appears in the archaeological record about 1830, signaling the exhaustion of local woodlands.

Article body

Cet article explore les renseignements que le paysage boisé nous fournit sur les modes d’occupation de l’île de Montréal pendant une période d’environ 350 ans, du Sylvicole supérieur récent au xixe siècle. Aujourd’hui, il ne reste à peu près rien du paysage boisé de cette période. Nos témoins sont donc les seuls récits historiques et les seuls vestiges archéologiques. Quand les explorateurs et colonisateurs français ont pris la mesure de l’île de Montréal, ils ont décrit aussi la forêt par souci d’évaluer les ressources en vue du projet d’établissement colonial. Leurs descriptions ont aujourd’hui une autre utilité, soit celle de documenter indirectement le mode d’occupation du territoire durant les décennies voire les siècles avant la venue des Européens. En effet, grâce aux connaissances sur la succession régulière des espèces sylvicoles, le paysage boisé se révèle comme une construction à la fois naturelle et culturelle de grande profondeur temporelle. Après une modification humaine de la forêt, la reprise naturelle efface très lentement les traces visibles, en mettant des espèces en place selon un ordre chronologique peu variable. Ce processus de « succession forestière » permet de reconnaître les lieux d’anciennes interventions humaines, même si la forêt s’est déjà rétablie. Il permet en outre de dater approximativement la dernière modification humaine du paysage. De cette manière, la reconstitution du paysage boisé ancien donne un accès inédit aux modes d’occupation autochtone dans l’île de Montréal pendant près de deux siècles, de 1535 à 1726.

Pour l’étude des usages eurocanadiens de la forêt montréalaise du xviie au xixe siècle, cet article se tourne vers les vestiges en bois qui ont subsisté jusqu’à nos jours. Conservés dans les contextes archéologiques et architecturaux, les vestiges en bois renseignent sur les usages de la forêt montréalaise tout au long de la chaîne opératoire du bois, y compris la gestion du territoire boisé, les choix des essences selon la fonction architecturale prévue et les diverses techniques de charpenterie.

Notre approche dans cet article est donc double. Dans un premier temps, nous proposons une lecture culturelle de la forêt ancienne de l’île de Montréal, en cherchant l’empreinte des occupations amérindiennes pour la période d’environ 1535 à 1726. Dans un deuxième temps, nous proposons une analyse du bois retrouvé à Montréal en contexte archéologique et architectural, en faisant ressortir des éléments d’une gestion forestière systématique par les seigneurs de l’île entre 1683 et 1780 et d’un commerce interrégional du bois au xixe siècle. Pendant toutes ces périodes, l’accès différentiel aux espaces forestiers, selon les espèces en présence, montre un rapport avec la hiérarchie socioéconomique qui s’affirme progressivement dans l’île de Montréal entre 1535 et 1879.

Cet article s’appuie à la fois sur des sources documentaires et matérielles. Les premières descriptions du couvert végétal de l’île de Montréal ont été rédigées par Jacques Cartier lors de ses visites en 1535 et en 1541. Elles sont suivies par deux descriptions topographiques de Samuel de Champlain, en date de 1603 et de 1611, et par une carte de grande valeur dressée en 1702 par le père sulpicien François Vachon de Belmont, la Description générale de l’île de Montréal, conservée à Paris aux Archives de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. Malgré leur intention colonisatrice, ces descriptions du paysage boisé contiennent des précisions inédites sur le mode d’occupation du territoire par les Amérindiens. En outre, elles suggèrent une continuité et une intensité d’occupation que les autres sources historiques ne laissent pas entrevoir. Ensuite, l’article s’appuie sur l’analyse de 222 échantillons de bois prélevés sur quatorze structures archéologiques et architecturales à travers la région montréalaise. Ces données ont été réunies entre 2001 et 2009 par les membres du Groupe de recherche en dendrochronologie historique (GRDH), dans le cadre d’analyses effectuées pour le compte de divers intervenants en matière de gestion du patrimoine. Le rapport entre les essences de bois et le contexte socioéconomique de leur emploi révèle des aspects originaux des pratiques de gestion forestière du xviie au xixe siècle.

Le paysage culturel forestier

Pour appréhender l’empreinte culturelle autochtone sur l’ancienne forêt montréalaise, nous avons eu recours à l’idée de paysage culturel forestier (Rackham 1980, 1986 ; Kirby et Watkins 1998 ; Vera 2000 ; Redecker et al. 2002). Cette idée permet de distinguer et de conceptualiser les processus naturels et culturels ayant façonné le paysage boisé, non seulement au moment de l’observation mais aussi dans une profondeur temporelle pouvant atteindre plusieurs siècles. Elle a été développée davantage en Europe occidentale, où la forêt et surtout les espèces caducifoliées occupent une place culturelle très importante depuis l’Holocène et a fortiori depuis le Moyen Âge. Du xiie au xvie siècle, le paysage boisé européen est transformé en profondeur, donnant lieu à des formes caractéristiques de forêt comme le bocage, la savane, le taillis, l’oseraie, les forêts à baliveaux et à bois tors et les monocultures artificielles comme les chênaies, les hêtraies et les arbres fruitiers. Un savoir forestier très important sous-tend la construction de ces divers paysages boisés, fondé sur l’art de travailler avec la nature afin d’obtenir le résultat économique désiré (Rackham 1980, 1986). Ce savoir porte sur l’optimisation économique du paysage boisé, entre autres à travers les usages mixtes, sur le cycle des récoltes et sur les principes de régénération forestière. Un aspect remarquable du savoir forestier est la durée très variable des cycles de gestion et d’exploitation. Parfois annuels ou biannuels, ces cycles peuvent aussi dépasser la vie humaine et même s’étendre sur des centaines d’années, comme dans le cas de la conservation d’« arbres vétérans » dont la longévité et la capacité de reproduction sont plusieurs fois plus importantes que la moyenne de leur espèce (Fay 2002). La connaissance du rôle reproducteur de ces individus exceptionnels et leur protection au fil des siècles constituent un exemple remarquable du savoir forestier accumulé par les sociétés européennes.

En Amérique du Nord, dans la région médio-tempérée du Nord-Est avec son couvert naturel de feuillus mélangés à des résineux, la construction du paysage culturel forestier pendant la préhistoire est encore peu étudiée. Sur le plan archéologique, les traces les plus visibles de la modification du paysage sont la conséquence de brûlis intentionnels, en l’occurrence les dépôts de bois carbonisé qui se conservent bien dans la majorité des sols. Patterson et Sassaman (1988 : 115) identifient deux pratiques de brûlis qui modifient le paysage boisé de manière différente. La première pratique vise à se débarrasser du sous-bois qui pousse parmi les arbres, afin de faciliter le mouvement des gens, de dégager les axes de vision pour la chasse au gros gibier et d’encourager la croissance d’herbacées qui attirent les animaux brouteurs désirés, comme le cerf de Virginie. Ce type de brûlis épargne les arbres adultes et participe au développement d’une forêt clairsemée, souvent située en périphérie des zones d’habitats et de cultures. Lorsqu’il est pratiqué intensivement pendant plusieurs générations, il entraîne la formation de savanes peuplées d’arbres vétérans qui assurent une lente reproduction de ce milieu forestier distinctif.

La seconde pratique de brûlis vise l’ouverture de clairières pour la culture de maïs et d’autres plantes horticoles (Byers 1946 : 19). Elle est d’ailleurs bien attestée par l’archéologie et les récits historiques. Pratiquée sur plusieurs générations, elle conduit au développement d’une « mosaïque » de forêts et de prairies à des stades divers de succession forestière, selon le déplacement périodique des populations rompues à l’agriculture de type slash-and-burn. Pendant une décennie sinon plus, les clairières servent au jardinage. Ensuite, après l’épuisement des sols et l’ouverture d’autres jardins, les anciennes clairières sont abandonnées et se transforment en prairies, dont la jeune végétation attire du gibier. Souvent, ces sites sont brûlés à nouveau afin d’élargir les jardins à proximité, de nourrir les sols ou de maintenir leur attraction pour les animaux brouteurs. Surtout dans les zones les plus peuplées, les pratiques de brûlis sont essentielles au succès agricole (Patterson et Sassaman 1988 : 115). En 1634, en Nouvelle-Angleterre, un colon anglais les décrit ainsi :

[…] les Indiens ayant coutume de brûler les bois en novembre quand l’herbe est flétrie et les feuilles séchées, le feu consume tout le sous-bois et la repousse qui autrement envahiraient la contrée, la rendant impraticable, et ruineraient leur chasse tant courue, de sorte qu’aux endroits où habitent les Indiens on ne voit guère arbuste ni ronce ni autre sous-bois encombrant les meilleures terres.

Wood 1634, dans Patterson et Sassaman 1988 : 115

Dans l’étude archéologique des pratiques de brûlis, il convient de pouvoir distinguer les feux d’origine naturelle et anthropique. À ce sujet, Patterson et Sassaman (1988 : 111) notent que 95 % des feux de forêt sont aujourd’hui d’origine anthropique ; il y a donc de fortes chances que les indices archéologiques de feux de forêt témoignent de brûlis intentionnels. En outre, l’incidence élevée de traces archéologiques de feu est liée à trois facteurs culturels : une densité de population autochtone, un mode de subsistance agraire et sédentaire et, parfois, une économie spécialisée qui cible certaines ressources, par exemple celles qui entrent dans le commerce européen comme les animaux à fourrure. Ces rapports indiquent un lien entre la présence archéologique de bois carbonisé et les pratiques culturelles de brûlis (ibid. : 119, 123-128).

Contrairement aux brûlis qui entraînent la destruction de certaines zones ou étages forestiers, d’autres usages du milieu boisé visent la forêt elle-même, et leur trace visible dans le paysage boisé est plus éphémère. Bibeau (1980) et Larocque (1986) étudient les usages du bois par les Iroquoiens du Saint-Laurent pendant le Sylvicole supérieur, notamment pour la construction de palissades et de maisons longues. L’usage du bouleau, du cèdre et du pin rouge pour les embarcations en écorce, ainsi que la facture de vannerie en écorce, en osier, en racines et en languettes de frêne noir battu, est bien attesté par diverses collections muséales. On doit aussi penser à la cueillette intensive de fruits et de glands, pratiquée par la majorité des sociétés du Nord-Est américain, et à la culture bien documentée des « trois soeurs » du jardin iroquoien, la courge, le maïs et le haricot. Certaines plantes font l’objet d’études précises. À même le mont Royal, au coeur de l’île de Montréal, Rousseau (1974 ; voir aussi Ethnoscop 1998) s’intéresse au podophyle pelté, la « pomme de mai » (Podophyllum peltatum) aux qualités médicinales, dont l’occurrence actuelle peut être une relique d’anciennes cultures amérindiennes. Aussi sur le mont Royal, Wykoff (1978) invoque l’influence humaine pour expliquer la présence d’arbres considérés comme étant insolites dans cette région, comme le micocoulier (Celtis occidentalis) et le noyer (Juglans nigra). Ce dernier, mentionné dès 1663 par Pierre Boucher (1664) est à l’origine du nom « Sous-les-Noyers » donné à la ferme des Sulpiciens au xixe siècle. Hormis la favorisation de certaines plantes sylvestres, l’exploitation forestière pour la construction d’habitats, de voitures d’eau et de contenants, ainsi que la cueillette de fruits, de noix et de glands, a certainement contribué à modeler le paysage boisé autour des noyaux de population. Si l’archéologie est rarement en mesure de voir si les sociétés ont modifié volontairement le paysage boisé afin de favoriser certaines espèces, les descriptions historiques du couvert végétal qui révèlent la trace de pratiques culturelles ont transformé sensiblement le paysage boisé. De plus, grâce au concept de « succession forestière », ces descriptions momentanées acquièrent une temporalité profonde qui permet de projeter certaines pratiques culturelles loin en amont et ce, dans certains cas, jusqu’en plein Sylvicole supérieur.

Succession naturelle et histoire culturelle des forêts

Le principe de succession forestière confère une profondeur temporelle au paysage culturel forestier. En effet, pendant des décennies après une intervention humaine, le paysage boisé en porte toujours la trace. L’effet résiduel d’une ancienne intervention humaine peut être décelé et même daté approximativement à l’aide des principes de la succession naturelle des espèces sylvicoles (West et al. 1981 ; Finer et al. 1997 ; Archambault et al. 2009). En écologie forestière, la succession forestière désigne le phénomène naturel selon lequel les espèces d’arbres qui établissent une nouvelle forêt sont remplacées par d’autres espèces une génération plus tard, suivies par encore d’autres espèces au fur et à mesure que la forêt vieillit. La forêt se transforme progressivement selon une procession d’espèces colonisatrices, intermédiaires et finales. À chaque reboisement suivant un feu de forêt ou l’abandon de terres cultivées, la succession recommence (West et al. 1981 ; Heinselman 1981 ; Bergeron et Dubuc 1989 ; Leduc et al. 1995, Archambault et al. 2009). L’idée de succession forestière est un complément utile à celle de paysage culturel forestier puisqu’elle permet de faire un lien entre les espèces d’arbres en présence et le laps de temps qui s’est écoulé depuis la dernière intervention humaine sur la forêt.

Dans la succession forestière, les espèces qui tolèrent mieux l’ombre remplacent celles qui prolifèrent lorsqu’il y a davantage de lumière aux étages inférieurs de la forêt. La procession des espèces varie cependant selon la région. À l’échelle du continent nord-américain, la variation climatique fait qu’une espèce qui est bien adaptée à une région soit désavantagée ailleurs, par rapport à d’autres espèces sylvicoles. Par exemple, une espèce qui se trouve au coeur de son aire d’occurrence naturelle sera favorisée par rapport à une espèce qui en est à la périphérie. À Montréal, le cèdre blanc (Thuja occidentalis) est au centre de son territoire naturel et bénéficie donc de conditions optimales pour sa croissance et sa prolifération. Selon la succession naturelle des espèces, il remplacera le chêne qui subsiste ici, à la limite septentrionale de son aire d’adaptation, dans un climat qui est exigeant pour lui. En Pennsylvanie, par contre, le chêne est mieux adapté et parvient souvent à dominer les autres espèces et à s’édifier en une forêt finale. À l’échelle plus locale, les conditions de croissance comme la topographie, les sols et le drainage affectent aussi l’ordre de succession des espèces. Par ailleurs, l’impact humain peut être ressenti au-delà des zones directement occupées (Marineau 2008).

Dans la vallée du Saint-Laurent, le peuplier (ou tremble) colonise habituellement les terres déboisées et tombées en friche. Il est suivi, après une génération, d’espèces intermédiaires qui varient selon la rusticité des conditions locales de croissance : l’épinette (espèce plus rustique) ou les bois francs comme le chêne, l’érable et le frêne (espèces moins rustiques). En général, la forêt intermédiaire perdure plus longtemps que les peupleraies initiales. Elle est finalement remplacée, à beaucoup d’endroits, par le cèdre blanc qui, une fois établi, peut se maintenir localement, comme espèce dominante, pendant des siècles, voire un millénaire. La présence d’une cédraie homogène, souvent avec des îlots de frênes en marge, indique que la procession des espèces a atteint son stade ultime. Dans la vallée du Saint-Laurent, le cèdre était donc plus répandu au début de la période historique qu’il l’est de nos jours (Bergeron et Dubuc 1989 ; Archambault et al. 2009).

Ce schéma général de la succession forestière est nuancé par plusieurs exceptions notables, dont celle du pin blanc (Pinus strobus). S’il est présent au moment d’un feu de forêt, le pin blanc se réimplante agressivement. Sa dominance locale est donc un signe de l’occurrence de feu (Beverley et Martell 2003 ; Holla et Knowles 1988 ; Heinselman 1981). L’activité humaine entraîne d’autres exceptions au schéma général de succession forestière. À l’échelle d’un territoire comme l’île de Montréal, la variabilité spatiale des espèces forestières permet de localiser les interventions humaines sur le paysage boisé. Par exemple, la succession forestière se réinitialise dans les jardins et les champs de cultures après leur abandon. Elle restera longtemps en retard dans ces anciens lots cultivés par rapport à la forêt ambiante. Un boisé d’épinettes, entouré de pins ou de bois francs, remplit probablement une ancienne clairière jardinière. D’autres activités culturelles peuvent ralentir ou figer la succession forestière, entraînant le vieillissement des arbres et leur espacement de plus en plus important. Par exemple, le bétail en liberté peut tuer les arbres juvéniles par le broutage et le piétinement. Un mode d’occupation humaine qui privilégie la vie sous les arbres peut entraîner un effet similaire, par exemple dans une aire de chasse au gros gibier ou le long des voies de communication. Il s’ensuit, après une durée d’une ou de plusieurs vies humaines, un modelage caractéristique de la forêt, qui devient clairsemée et peut éventuellement se transformer en une savane (Rackham 1998 ; Vera 2000 ; Green 2002). Ces exceptions enrichissent la reconstitution des paysages boisés à partir des descriptions historiques.

Le paysage culturel boisé vu par Jacques Cartier

Nous traiterons des descriptions du paysage boisé montréalais dans l’ordre chronologique, en commençant par celles de Jacques Cartier. Toutefois, afin de discuter du contexte des observations de Cartier et de Champlain à l’échelle de l’île de Montréal, nous présenterons d’abord les grandes zones du couvert végétal ancien, telles qu’elles apparaissent sur la carte de François Vachon de Belmont en 1702. Cette carte, comme nous le verrons en détail plus loin, représente trois grandes zones végétales. Premièrement, au nord du mont Royal sur une distance est-ouest de 25 km, une grande cédraie couvre le tiers de l’île. Elle constitue une forêt finale qui indique l’absence de feu ou d’intervention humaine majeure dans l’aire de son emprise pendant plusieurs siècles. Deuxièmement, dans l’ouest de l’île domine un paysage bocageux de « bois francs » entrecoupés de « prairies ». Il est modelé vraisemblablement par des pratiques séculaires de jardinage à la manière autochtone, caractérisées par la rotation des terres labourées et le lent reboisement des lots retombés en friche. Troisièmement, dans le sud-est de l’île, entre le mont Royal et le fleuve Saint-Laurent, la carte de 1702 montre une zone déboisée couvrant l’ensemble du foyer colonial de l’époque. Il y est donc impossible de déduire l’impact humain sur le paysage boisé pendant la préhistoire. Néanmoins, en tenant compte de ces trois zones plus ou moins égales, même après soixante ans de colonisation, les descriptions de Cartier et de Champlain gagnent en précision concernant les formes de paysage boisé et les activités humaines qui les ont modelées.

On obtient une première image de la forêt précoloniale de Montréal à travers les récits de Jacques Cartier en 1535 et en 1541. D’habitude observateur méthodique des arbres qu’il voit au Canada, Cartier n’en fait qu’une description fragmentaire pour l’île de Montréal. Quand l’explorateur accoste l’île en octobre 1535, des centaines de gens l’accueillent sur le rivage. Le lendemain, il entreprend la marche au village d’Hochelaga, accompagné de guides autochtones et d’une vingtaine de ses hommes. Il estime la distance qu’il parcourt jusqu’au village, situé au pied du mont Royal, à deux lieues marines, c’est-à-dire environ 11 km (une lieue égale 5,556 km, ou trois milles marins).

Le lieu d’accostage de Cartier et sa route à Hochelaga ont fait l’objet de plusieurs hypothèses visant à mieux localiser le village iroquoien. Selon une hypothèse, Cartier aborde l’île de Montréal du côté de la rivière des Prairies et atteint ensuite le mont Royal par le nord (Beaugrand-Champagne 1947, discuté dans Tremblay 2006 : 36). Cette route l’aurait conduit à travers la grande cédraie, qu’il ne mentionne pourtant pas. Bien au contraire, il décrit un chemin battu par un trafic régulier et tapissé de glands de chêne. Les chênaies qu’il traverse sont aussi belles à ses yeux que les meilleures en France (Cartier 1981 : 196-198). Il appert donc que sa route pour atteindre le mont Royal traverse la zone qui sera déboisée en 1702, dans le sud-est de l’île. Logiquement, donc, le Malouin laisse ses embarcations à Longue-Pointe, près de l’actuel tunnel Louis-H.-Lafontaine, là où le puissant courant Sainte-Marie commence à ralentir l’avance des bateaux. Après une lieue et demie de marche (8,3 km), les guides autochtones décrètent une halte dans une clairière où ils allument un feu et attendent l’arrivée d’un dignitaire d’Hochelaga, qui vient à leur rencontre.

Jusqu’à ce point dans son récit, Cartier insiste sur la présence de chênes matures, la facilité du passage sous les arbres et enfin la clairière. La présence de bois francs correspond au stade intermédiaire de la procession des espèces mais l’aspect clairsemé de la forêt suggère un ralentissement de la succession naturelle, en raison du piétinement du sous-bois par les gens de l’île, voire par la pratique de brûlis destinés à nettoyer le sous-bois afin de faciliter la chasse. Le lieu de halte dans une clairière peut correspondre à un ancien champ de culture abandonné ou indiquer que la forêt clairsemée se transforme déjà en une savane. Ce paysage boisé revêt donc une influence culturelle certaine qui rompt avec l’état plus primitif de la grande cédraie située un peu plus au nord.

Après la halte et une autre demi-lieue de marche (2,8 km), la route de Cartier débouche sur des champs de maïs qui ceinturent le mont Royal et dégagent la vue sur le village d’Hochelaga. La description du village même, surtout sa triple palissade de billes, confirme la proximité d’une forêt de résineux, telle que la grande cédraie (Cartier 1981 : 196-198). Toutefois, l’écorce qui barde les maisons longues indique aussi la proximité d’une autre espèce résineuse que le cèdre, par exemple l’épinette qui prolifère au stade intermédiaire de la succession forestière. Quant aux champs de maïs autour d’Hochelaga, ils ont besoin de soleil, et les arbres qui y subsistent doivent se limiter tout au mieux à quelques vétérans espacés ça et là, sans arbres juvéniles ni étage inférieur de sous-bois qui nuirait à la croissance du maïs.

Six ans plus tard, Cartier revient à l’île et rédige une seconde description. De prime abord son récit de 1541 apparaît abrégé et, par un aspect, il semble rompre avec la description de 1535. Cartier mentionne Hochelaga mais il parle surtout d’un village nommé Tutonaguy qu’il rejoint à partir de l’actuelle pointe à Callière. Il n’est pas clair si Tutonaguy est Hochelaga sous un autre nom, s’il réfère à un hameau satellite d’Hochelaga ou s’il s’agit d’un nouveau village fondé depuis 1535 (Tremblay 2006 : 36). L’ambiguïté peut d’ailleurs s’expliquer par le caractère temporaire des bourgades iroquoiennes. Selon leur coutume, les Iroquoiens relocalisent, divisent ou combinent leurs villages périodiquement, à mesure que les ressources du bassin villageois se raréfient et pour fuir l’insalubrité et la décrépitude du village vieillissant, sinon pour échapper aux impasses sociales que la vie villageoise perpétue. La distance des déplacements semble toutefois être relativement restreinte et tout le sud-est de l’île de Montréal peut constituer un seul foyer villageois qui se renouvelle constamment. Au temps de Cartier, le paysage entre le mont Royal et le fleuve Saint-Laurent est modelé par la rotation des cultures et le reboisement des champs abandonnés.

Laissant cette aire villageoise derrière lui, Cartier contourne les rapides de Lachine en suivant un chemin vers l’ouest qu’il trouve près du rivage. Vis-à-vis des rapides, il aborde un hameau de pêcheurs où il obtient des renseignements sur d’autres rapides plus en amont. Sans s’attarder explicitement sur la végétation rencontrée en route, Cartier laisse entrevoir une forêt où le déplacement est facile en raison des passages humains fréquents (Cartier 1981 : 256-259).

Les deux récits de Cartier permettent de situer l’aire principale d’habitat villageois dans la zone entre la pointe à Callière et le mont Royal. Au fil du temps, la rotation des bassins villageois crée un paysage caractéristique où l’on peut visualiser un échiquier de champs, de prairies herbeuses, de jeunes forêts et de quelques vieux arbres. En périphérie, jusqu’à Longue-Pointe en aval et Lachine en amont, la forêt domine mais elle est modelée par une présence humaine fréquente, comme l’indiquent les mentions de bois francs, de clairières et de longues ouvertures sous les arbres matures. Ce paysage vu par Cartier correspond à la zone qui sera déboisée au sud-est de l’île en 1702. Toutefois, avant d’accueillir les colons français en 1642, son aspect va encore évoluer, comme le démontre la description de Samuel de Champlain.

Le paysage culturel boisé au temps de Champlain

Quand Champlain visite l’île de Montréal en 1603 et encore en 1611, la vie villageoise des Iroquoiens du Saint-Laurent est révolue. L’île n’est toutefois pas abandonnée. La portion sud-est est occupée à l’été par les vendeurs de fourrures qui arrivent de l’intérieur du continent pour y rencontrer les traiteurs français venant de Québec. Pendant la durée de cette période d’échanges, les autochtones plantent des jardins près de l’endroit nommé aujourd’hui la pointe à Callière. La disparition d’Hochelaga et la transition vers une foire estivale de fourrures sont des phénomènes historiques encore mal compris. Vers 1585, le neveu de Cartier, Jacques Noël, remonte le Saint-Laurent mais il ne fait pas mention de village sur l’île de Montréal (Trudel 2000). Le souvenir d’Hochelaga et des circonstances de sa disparition reste toutefois vivant parmi les descendants dispersés des anciens villageois. Le 15 août 1642, après un service religieux dans l’île de Montréal, le jésuite Barthélémy Vimont documente de façon émouvante la mémoire conservée par les gens dont les aïeux ont labouré les terrasses au sud-est du mont Royal (Dawson 1861 : 11 ; Vimont 1642 : 132-133) :

Après la Feste on sut visiter les grands bois qui couvrent cette Isle ; & estans amenez à la montagne dont elle tire son nom, deux des principaux Sauvages de la troupe, s’arrestans sur le sommet, nous dirent qu’ils estoient de la nation de ceux qui avoient autrefois habité cette Isle : puis en étendant leurs mains vers les collines qui sont à l’Orient & au Sud de la montagne ; Voilà, faisoient ils, les endroits où il y avoit des Bourgades remplies de tres-grande quantité de Sauvages ; les Hurons, qui pour lors nous estoient ennemis, ont chassé nos Ancestres de cette contrée, les uns se retirerent vers le pays des Abnaquiois, les autres au pays des Hiroquois, & une partie vers les Hurons mesmes, & s’unissant avec eux ; & voilà comme cette Isle s’est renduë deserte. Mon grand-pere, disoit un vieillard, a cultivé la terre en ce lieu-cy : les bleds d’Inde y venoient tres-bien, le Soleil y est tres-bon : & prenant de la terre avec ses mains : Regardez, disoit-il, la bonté de la terre, elle est tres-excellente ….

En 1603, quand Champlain voit l’île pour la première fois, le paysage boisé porte encore les traces de l’ancien habitat villageois. Faisant chemin sur le fleuve, de Sorel à Montréal, le premier juillet le Saintongeais remarque déjà sur la rive nord que « le bois y est fort clair, plus qu’en aucun lieu que nous eussions encore veu auparavant ». Le jour suivant, il aborde l’île de Montréal, apparemment à la pointe à Callière, et poursuit sa route à pied afin d’étudier les rapides de Lachine. À l’instar de Cartier soixante ans avant lui, Champlain découvre un sentier sur le rivage et une forêt facile à traverser. « Tout ce peu de païs du costé dudict sault que nous traversasmes par terre, est bois fort clair, où l’on peut aller aysément avecque armes, sans beaucoup de peines ». (Champlain 1973 : 105) Par « bois clair », Champlain entend une forêt clairsemée, composée d’arbres matures avec peu de sous-bois, où l’on peut déduire un possible impact humain sur la formation du paysage boisé.

Revenant à l’île en 1611, Champlain retrouve le même sentier à côté des rapides et continue cette fois jusqu’au lac des Deux-Montagnes. Son impression de la forêt n’a guère changé : « je fis quelques huit lieues par terre cottoyant le grand saut par des bois qui sont assez clairs. » (Champlain 1973 : 390) Lapidaire, sa phrase révèle en outre que le paysage boisé de l’ouest de l’île est similaire à celui du sud-est : c’est la première indication d’une occupation amérindienne intensive dans cette portion de l’île qui restera exclue de la seigneurie de Montréal jusqu’à 1663.

À l’occasion de sa deuxième visite, Champlain reste deux mois, du 20 mai au 18 juillet. Il traite avec les Amérindiens et fait construire un logement au bord de la Petite Rivière. Cette fois, il documente bien le paysage du sud-est de l’île, entre la pointe à Callière et le mont Royal. Sa description de l’ancienne aire villageoise complète celle de Cartier, si on tient compte d’environ soixante-dix ans de succession forestière :

Et proches de ladite place Royalle y a une petite riviere qui va assez avant dedans les terres, tout le long de laquelle y a plus de 60 arpens de terre desertés qui sont comme prairies, où l’on pourroit semer des grains, & y faire des jardinages. Autresfois des sauvages y ont labouré, mais ils les ont quitées pour les guerres ordinaires qu’ils y avoient. Il y a aussi grande quantité d’autres belles prairies pour nourrir tel nombre de bestail que l’on voudra : & de toutes les sortes de bois qu’avons en nos forests de par-deça….

Champlain 1973 : 391

Champlain reconnaît dans ce paysage l’empreinte fossile d’une occupation humaine intensive. Il en souligne le jeu de forêts et de prairies lorsqu’il dit : « je fis faire deux jardins, l’un dans les prairies, & l’autre au bois, que je fis deserter » (Champlain 1973 : 393). C’est donc en imitant la pratique amérindienne que Champlain ouvre une clairière et défriche la prairie pour aménager les jardins durant son séjour de deux mois. Cette manière de réaffecter les anciens défrichements amérindiens, que Champlain va adopter aussi au cap Tourmente en 1626 (Guimont 1996), sera répétée par les colons montréalais en 1642.

La perception du sud-est de l’île comme un paysage culturellement modifié est confirmée par un plan de cette même zone où Champlain représente trois types de couvert végétal : des prairies d’anciennes cultures abandonnées, des savanes ou forêts de feuillus clairsemées et, enfin, des forêts denses de bois francs (fig. 1). Champlain illustre une zone de prairie le long de la Petite Rivière, près de la pointe à Callière. La légende du plan explique que les autochtones y plantent leurs jardins quand ils séjournent dans ce pays. D’autres prairies figurent en face de l’île des Soeurs, dans les alentours de l’actuel parc Lafontaine, et, sur la rive sud du Saint-Laurent, à l’embouchure de la rivière Saint-Jacques à La Prairie. Le bois clairsemé, quant à lui, domine tout le sud-est de l’île entre Longue-Pointe et Lachine. Représenté comme une savane de feuillus, ce paysage semble correspondre à des arbres vétérans isolés ou bien à une forêt de bois francs aérée de clairières que l’on peut assimiler aux descriptions d’anciens jardins et de Cartier et de Champlain. Par le fait même, le paysage du sud-est de l’île montre une parenté culturelle avec la mosaïque de prairies et de bois francs de l’ouest de l’île sur le plan de Belmont en 1702. Enfin, Champlain représente une forêt dense de feuillus à trois endroits : sur le mont Royal, sur la colline Saint-Louis (dans l’actuel faubourg Québec) et sur la crête de Lasalle vis-à-vis des rapides de Lachine. Les anciens jardiniers autochtones évitaient, semble-t-il, ces endroits, peut-être en raison des sols plus pauvres ou parce que les terrasses en contrebas étaient plus accessibles.

Figure 1

Plan de l’île de Montréal, Champlain 1611, vue au sud.

Le mont Royal [H(I)] est en bas à droite, les rapides de Lachine (L) en haut à droite et la pointe à Callière (A) vis-à-vis de la barque. On voit le littoral (en pointillé) de Longue-Pointe à Lachine

L’empreinte culturelle sur ce paysage boisé reste donc encore visible plus de soixante-dix ans après la visite de Cartier et trois décennies après l’abandon d’Hochelaga. Plus encore, on constate des similarités entre le paysage boisé du sud-est de l’île en 1611 et celui de l’ouest de l’île en 1702. Sur la carte de Belmont, les zones intercalées de « bois francs » et de « prairies » semblent toujours porter l’empreinte de pratiques jardinières et de déplacements périodiques des peuplades. En 1702 cependant, dans l’ouest de l’île, l’empreinte culturelle sur le paysage boisé semble être plus récente. Entre 1675 et 1726, plusieurs noyaux de population autochtone occupent l’ouest de l’île, en déplaçant périodiquement leurs villages. Pour le groupe le mieux connu, la filière des déménagements débute à la mission de la Montagne (1675-1702), se poursuit à Sault-au-Récollet (1696-1721) puis se termine enfin à Oka (1722 jusqu’à aujourd’hui). Ce groupe s’unit à Oka avec celui venant de l’île aux Tourtes (1703-1726), lui-même intégrant entre autres des gens ayant vécu à Saint-Louis-du-Haut-de-l’île et à Baie-d’Urfé vers 1685-1687 (Murray 2008). Sur la rive sud du Saint-Laurent, un autre noyau autochtone s’installe à la fin des années 1660 à Kentake (La Prairie), sur la rive ouest de la rivière Saint-Jacques, desservi par la mission de Saint-François-Xavier-des-Praiz. S’ensuivent non moins de cinq déplacements entre 1676 et 1716, chaque fois plus à l’ouest sur une distance totale d’environ 15 kilomètres jusqu’au village actuel de Kahnawake (Ethnoscop 2006 : 41-43). Sans conteste, la pratique ancestrale de déplacement périodique des villages survit à Montréal jusqu’au premier quart du xviiie siècle.

À tous ces endroits, le groupe est connu grâce à la mission sulpicienne ou jésuite qui lui est dévolue. Toutefois, l’extension du paysage bocageux sur tout l’ouest de l’île en 1702 suggère que l’empreinte culturelle des communautés déborde largement les lieux de mission. Selon cet indice, les groupes essaiment sur un territoire plus vaste, transformant le paysage par des pratiques jardinières qui complètent des activités moins visibles comme la chasse, la pêche et le trafic des fourrures. Entre les îlots de jardinage, le bois clairsemé laissé par une activité humaine d’intensité moyenne semble avoir peu changé dans l’ouest de l’île depuis le temps de Cartier, bien que l’empreinte culturelle sur le paysage y soit moins lourde qu’autour d’Hochelaga dans le sud-est de l’île.

Le témoignage cartographique de François Vachon de Belmont, 1702

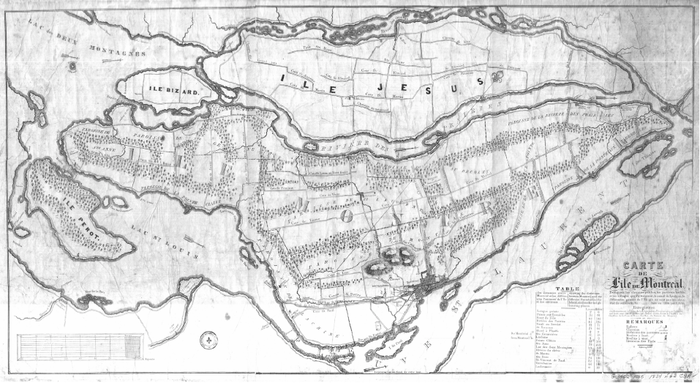

À la lumière de ces témoignage d’avant la colonisation française, nous pouvons compléter notre analyse de la carte signée en 1702 par l’administrateur sulpicien François Vachon de Belmont. Dressée en vue de la concession de nouvelles « côtes » agricoles autour du mont Royal, la carte représente aussi le couvert végétal de l’île de Montréal et le divise en trois grandes zones, selon le type de végétation (fig. 2 et 3).

Figure 2

Description générale de l’île de Montréal, François Vachon de Belmont, 1702

Figure 3

Description générale de l’île de Montréal, François Vachon de Belmont, 1702 (détail)

Sont indiquées les « terres non concédées » ainsi que les côtes Vertu, de Liesse et une partie des côtes Saint-Laurent et des Neiges. Le couvert végétal varie selon les endroits : « prairies », « cedrier », « fresnier », « bois franc » et, dans l’actuel Saraguay, « beau bois ». En bas à droite, on lit « non concédée, la plupart cedriers, lacs et fresniers » et « prairie de la haute terre », dans les secteurs actuels de Hampstead, Côte-Saint-Luc, et la zone industrielle de Lachine. Sur le littoral sud figurent une lisière de terres concédées, l’église Saint-Louis et, délimitée en rouge, une terre seigneuriale avec sa redoute et la mission de La Présentation

La première zone, qui contient la forêt la plus ancienne, est une immense cédraie, longue de 25 km et large de 5 km, qui domine le versant nord-ouest de l’île, au nord du mont Royal. Elle s’étend entre ce qui est aujourd’hui la carrière Lafarge à Montréal-Est et l’aéroport de Dorval dans l’ouest de l’île. Son pourtour est découpé abruptement par les zones déboisées dans le sud-est de l’île et le long de la rivière des Prairies. Elle s’entoure de bois francs à son extrémité ouest. Selon les principes de succession forestière, la grande cédraie constitue une forêt finale et elle existe à cet endroit depuis plusieurs siècles. Elle fait partie du paysage déjà au temps d’Hochelaga et les champs de maïs n’y ont sûrement pas existé. Cartier n’en parle pas et ne semble pas l’avoir traversée. En revanche, la grande cédraie peut être la source des pieux de la palissade d’Hochelaga (Cartier 1981 : 256-259 ; Bibeau 1980). Sa subsistance en 1702 renseigne donc sur l’occupation du territoire par les gens d’Hochelaga et sur la route empruntée par Cartier en 1535.

Dans l’ouest de l’île de Montréal, la carte de Belmont représente un deuxième type de forêt. De nature plutôt hétérogène, le couvert végétal de cette zone se compose de bosquets de bois francs séparés par des prairies. À certains endroits, la carte identifie les espèces de feuillus en présence. Dans ce qui est aujourd’hui Cartierville, elle montre une zone de « beau bois ». Sur les « hautes terres » de Notre-Dame-de-Grâce, les frênes dominent. Même s’il est encore largement épargné des bûcherons, le paysage boisé de l’ouest de l’île est fortement modelé par l’action humaine. Son aspect de mosaïque de bois francs et de prairies est compatible avec l’exercice de pratiques horticoles autochtones sur une période de plusieurs siècles. Ce paysage n’est pas sans rappeler celui représenté par Champlain dans le sud-est de l’île en 1611 et il semble résulter d’un mode d’occupation similaire.

Enfin, sur le plan de 1702, tout le sud-est de l’île est une grande zone qui a été déboisée depuis la fondation de la colonie montréalaise en 1642. Cette zone entoure la jeune ville et s’étend jusqu’au pied du mont Royal. Elle se prolonge en aval jusqu’à Longue-Pointe et en amont jusqu’à Lachine. À l’est du mont Royal, elle remonte le versant sud de l’île jusqu’à l’axe des actuelles rues Fairmount et Masson, à moins d’un kilomètre de la crête centrale de l’île. À l’ouest du mont Royal, sa limite suit l’escarpement de la terrasse Sherbrooke. Cette zone déboisée confirme que la colonie montréalaise s’est implantée à même les terres anciennement cultivées par les gens d’Hochelaga. Enfin, la carte de Belmont montre la déforestation de la majorité du pourtour de l’île, sur une distance d’environ un mille (1,6 km) du littoral. Environ le tiers de la superficie totale de 499 km2 de l’île est déboisé depuis la fondation de Montréal. En soixante ans, les Montréalais ont abattu plus de 3 millions d’arbres « bons et marchands », selon une estimation de densité de 200 bons arbres matures par hectare en 1642. Chaque année, la forêt perd en moyenne 2,78 km2 de sa superficie et plus de 50 000 de ses meilleurs arbres, à la faveur des cultures, des pâturages et des constructions.

Forêt et autochtones sur le mont Royal, vers 1702

La carte de Belmont représente le mont Royal et ses alentours à un moment charnière de son histoire, quand la communauté autochtone quitte la montagne et les usages seigneuriaux des Sulpiciens et que leurs censitaires s’installent. Situé au coeur de l’île à la jonction des trois zones de végétation, le mont Royal est délimité tel un territoire non concédé, au sein duquel la mission de la Montagne est encore clairement représentée. Le mont Royal doit donc servir de territoire de chasse et de cueillette aux quelque deux cents autochtones regroupés à la mission. Entre le mont Royal et la rivière des Prairies, les nouvelles « côtes » concédées aux censitaires en 1698 sont séparées de corridors qui forment autant de voies de circulation pour les autochtones. La gestion des espaces boisés semble donc tenir compte du mode de vie des autochtones qui habitent la montagne. Le déménagement de ces derniers au bord de la rivière des Prairies en 1698-1705 suggère toutefois que les ressources animales s’épuisent sur la montagne et que les nouvelles concessions briment les autochtones dans leurs mouvements coutumiers.

L’occupation amérindienne du mont Royal qui prend fin en 1705 est aussi ancienne que la colonie française elle-même. Plusieurs textes parlent en effet de la présence amérindienne avant la fondation de la mission de la Montagne par les Sulpiciens en 1676 (Johnson Gervais 2009). Avant d’héberger une mission, ce terrain est fréquenté par des Amérindiens qui empruntent un sentier traversant la montagne et désigné sur les plans anciens comme le « chemin de la Montagne », ce qui en fait donc un tracé fondateur de la ville de Montréal (Poitras et Burgess 2005 : 36). Ce chemin est un axe important d’établissement amérindien. Maurault (1941 : 19) confirme que des Amérindiens habitent les environs du domaine des Sulpiciens, à la porte sud du col des Neiges, avant les Sulpiciens s’y établissent en 1671. Dans les années 1650, leurs cultures s’étendent plus au sud en direction du fleuve Saint-Laurent. Poitras et Burgess (2005 : 37) observent que « certains actes de concession de terres de la côte Saint-Antoine [sise entre les rues Saint-Antoine et Sherbrooke] indiquent que les Amérindiens y récoltent le bois, défrichent et font de la culture ». Après l’établissement de la mission de la Montagne, les Amérindiens conservent un mode de vie traditionnel : la chasse et les campagnes militaires pour les hommes et la culture du maïs et de fèveroles par les femmes dans les champs à proximité d’un habitat regroupé (Dechêne 1974 : 23, note 18 ; Poitras et Burgess 2005 : 36-37). Leurs défrichements émaillent le col des Neiges et le ruisseau Raimbault (aussi nommé le Grand Ruisseau) qui dévale le versant ultramontain. Ils ne sont toutefois pas documentés sur les terres plus à l’est à même la montagne, là où se situent aujourd’hui le parc et le cimetière Mont-Royal et la carrière préhistorique d’Outremont (le site BjFj-97) [Ferragne 2009 : 12-13]. Ces grands espaces non concédés et non défrichés de la montagne servent aussi bien comme territoire de chasse que pour la cueillette de mannes saisonnières telles que les petits fruits des orées du bois (Martin 2002 : 17).

Durant les premières décennies de la colonie, le mont Royal sert donc à la fois de territoire amérindien ancestral et de réserve seigneuriale. La jouissance de la seigneurie dont bénéficient les Sulpiciens est équilibrée par une reconnaissance de la population autochtone en place et un devoir seigneurial envers elle ; à la fin du xviie siècle toutefois, l’impératif de coloniser les côtes ultramontaines conduit à une politique d’éloignement progressif des Amérindiens de la montagne, d’abord à Sault-aux-Récollets, ensuite dans l’ouest de l’île et enfin à Oka. Il est intéressant de noter qu’aussitôt que la communauté autochtone quitte la montagne en 1698, le gouverneur de Montréal Louis-Hector de Callière, dont la fonction relève du roi, conteste le droit seigneurial d’exploitation des terres de la montagne en y réclamant un accès pour les fins militaires ; il y procède d’ailleurs impunément à la coupe de bois (Courchesne 2009 : 11). En réaction, les Sulpiciens détruisent le fort qu’ils ont construit pour la défense des autochtones et qui suscite tant la convoitise du gouverneur. Ces vives contestations contrastent avec la retenue des seigneurs et du gouverneur avant 1698, face aux droits coutumiers de la population autochtone en place.

Proportion des espèces forestières trouvées en contexte archéologique à Montréal (%)

Une nouvelle stratégie de gestion des espaces boisés s’annonce avec la concession des côtes agricoles au nord de la montagne et le déménagement des autochtones. Désormais, l’attribution des espaces boisés favorise les colons agricoles qui en font un usage domestique. La carte de 1702 révèle que les nouvelles « côtes » (paroisses) créées en 1698, avec leurs lots concédés aux individus, sont implantées à travers la grande cédraie. Le chemin desservant les nouvelles fermes suit l’axe central de la cédraie qui, lui, est déjà défriché. Soustraite du domaine seigneurial, la cédraie est donnée entièrement aux censitaires afin de subvenir à leurs besoins de construction et de chauffage. Les censitaires défrichent et cultivent les terres près du chemin de dessert, en laissant une réserve de bois à l’extrémité arrière de leurs lots. Quant aux seigneurs sulpiciens, ils se réservent l’accès aux autres espèces forestières qui subsistent sur la montagne.

Le bois archéologique à Montréal

À compter de 1702, diverses descriptions du paysage boisé à Montréal, le plus souvent en lien avec le mont Royal, permettent de suivre l’évolution continuelle des modes d’occupation du territoire forestier. Dans les années 1730 à 1780, les terres concédées dans la côte Sainte-Catherine au nord de la montagne sont affectées au « bois taillis », c’est-à-dire à la récolte, à intervalles de neuf à douze ans, des jeunes branches qui repoussent sur les vieilles souches d’arbres abattus (Brien 2009 : 12, 21-22). Les branches servent surtout aux cercles de tonneau mais aussi à la construction de clôtures appelées « haies ». Cette forme d’exploitation forestière profite des forces vives restant dans les racines et la souche d’arbres abattus pour leur bois. La coupe des arbres à la première occasion venue semble être la norme. Sur le mont Royal même, au moins trois coupes successives sont documentées entre environ 1790 et 1870 dans le secteur actuel du parc Mont-Royal et du vallon intérieur de la montagne, où plusieurs fermes sont exploitées (Courchesne 2009). Vers 1834, les cultivateurs dans les côtes autour de la montagne ont presque fini de déboiser le territoire, ne laissant qu’une lisière au fond de leurs terrains (Jobin 1834). Puis, entre 1830 et 1870, la pomiculture gagne le piedmont au sud et à l’ouest du mont Royal, s’installant sur les terres graveleuses d’origine glaciaire situées entre les rues Sherbrooke et des Pins (Gabos 2009). Après deux siècles de déboisement continu, c’est la première plantation importante d’arbres à Montréal. Aujourd’hui, il est difficile de trouver des endroits où la forêt n’a jamais été arasée, hormis des portions du cap Saint-Jacques, le sommet de Westmount et les ultimes crans du mont Royal. Aussi récemment que dans les années 1950, les « coupes de la moralité » éliminent un grand nombre de jeunes arbres sur le mont Royal, afin de dégager les axes de vision et de faciliter le contrôle policier des lieux (Courchesne 2009). Par ailleurs, l’ubiquité actuelle de l’érable dans les rues résidentielles de la ville et au sommet du mont Royal n’a pas, semble-t-il, d’équivalent historique, du moins selon le registre archéologique des bois retrouvés à Montréal et selon une étude de la succession forestière actuellement en cours sur la montagne (Marineau 2008).

Il est intéressant de comparer le registre archéologique de bois avec notre reconstitution de la forêt ancienne de Montréal. Vers 1702, le couvert végétal de l’île comporte encore la grande cédraie primitive au nord, un vaste arc de bois francs clairsemés et de prairies au sud et une zone restreinte de cultures intensives entre le mont Royal et la pointe à Callière. Parmi les autres espèces anciennement en présence, le chêne est mentionné par Cartier et le frêne par Belmont. Aujourd’hui, des chênaies subsistent sur le mont Royal au-dessus de 100 mètres d’élévation, où elles surplombent les érablières à chêne rouge (Poitras et Burgess 2005 : 20). Quant à l’écologie du frêne noir (Fraxinus nigra), cette espèce prolifère souvent à proximité de cèdres à la manière représentée par Belmont (Burns et Honkala 1990).

Une connaissance plus détaillée de cette forêt ancienne et de son exploitation se dégage de l’analyse de 222 échantillons de bois prélevés sur neuf sites à travers l’île de Montréal et sur la rive sud du Saint-Laurent. Au total, quatorze structures anciennes datant de la période 1683-1879 ont été échantillonnées sur les neuf sites. Cet assemblage montre que cinq espèces forestières dominent le marché du bois d’oeuvre à Montréal : le pin blanc (Pinus strobus), le cèdre blanc (Thuja occidentalis), l’épinette (Picea sp.[1]), le frêne (Fraxinus sp.) et le chêne (Quercus sp.).

L’assemblage se divise en deux groupes temporels de taille similaire : celui du bois récolté et utilisé à Montréal entre 1683 et 1768 (115 pièces) et celui du bois apporté à Montréal par le commerce du bois entre 1834 et 1879, à partir des régions en amont de Montréal (107 pièces). Le tableau suivant montre la répartition des espèces en présence selon les deux périodes et les deux modes d’exploitation forestière.

Les espèces en présence varient proportionnellement entre le Régime français et le xixe siècle, à mesure que la forêt locale s’épuise et que le commerce interrégional du bois répond aux besoins de la ville. Entre les deux périodes, la part des trois espèces qui prolifèrent au stade intermédiaire de la succession forestière, l’épinette, le frêne et le chêne, diminue de 38,3 % à 20,5 %. La raréfaction de ces espèces suggère l’épuisement des réserves locales constituées avant 1642 par la rotation des jardins autochtones. Ces trois espèces ne forment toutefois qu’une minorité des échantillons. Pour les deux périodes, environ 60 % des pièces sont en pin blanc et en cèdre, deux espèces dont la présence n’est pas favorisée par les cultures autochtones mais plutôt par leur capacité naturelle de dominer la succession forestière.

La comparaison entre les deux groupes met en évidence non seulement des différences locales entre la forêt montréalaise et celle des vallées de l’Outaouais et du haut Saint-Laurent, mais aussi des différences entre un mode seigneurial d’exploitation forestière aux xviie-xviiie siècles et un mode commercial d’exploitation au xixe siècle. En effet, on observe entre autres que le commerce interrégional du bois au xixe siècle apporte deux nouvelles espèces à Montréal, le mélèze (Larix sp.) et la pruche (Tsuga sp.), qui forment ensemble 11,2 % des échantillons. Ces deux espèces sont donc sous-représentées dans la forêt montréalaise, par rapport à leur occurrence plus en amont.

La gestion forestière selon les espèces d’arbres

Les espèces échantillonnées ouvrent aussi une fenêtre sur les pratiques de gestion et d’exploitation de la forêt montréalaise à l’époque seigneuriale. Pendant le Régime français et jusqu’au début du xixe siècle, le territoire et la forêt de l’île de Montréal se divisent en trois juridictions : la ville de Montréal administrée par un gouverneur royal, les terres agricoles concédées à des particuliers, et la réserve appartenant toujours aux seigneurs de l’île. Ces derniers sont d’abord la Société de Notre-Dame (1639-1663) et ensuite les Messieurs de Saint-Sulpice (1663-1859). Ce n’est qu’en 1663 que l’ouest de l’île, sur une distance de 12 milles marins (22 km) de la pointe, est incorporé dans la seigneurie de Montréal ; avant cette date, la zone en amont des rapides de Lachine et du sault au Récollet relève toujours du monopole colonial des Cent-Associés (Rumilly 1970 : 27-28 ; Trudel 1973 : 413). Au cours de l’époque sulpicienne, la réserve seigneuriale diminue à la faveur des terres concédées et, surtout après 1805, de la ville. L’analyse des espèces en présence, en fonction des propriétaires des édifices, permet d’affiner le portrait de la réserve forestière seigneuriale et celui des bois concédés aux habitants ruraux, en fonction de la distribution des espèces à travers l’île.

Le pin blanc

Le pin blanc, la première espèce en présence, est souvent considéré comme un arbre noble dans la vallée du Saint-Laurent, à titre égal avec le chêne. Il semble d’ailleurs faire l’objet d’une gestion seigneuriale serrée pendant le Régime français, selon les contextes architecturaux où il est recensé. Il domine dans la toiture du Vieux-Séminaire, construit par les seigneurs sulpiciens en 1683 (Dagneau 2006a). Dans les moulins banals de Pointe-Claire (1710) et de Pointe-aux-Trembles (1721), le pin blanc côtoie le chêne et le frêne, deux espèces qui sont elles aussi réputées pour leur qualité comme bois d’oeuvre (Dagneau et Loewen 2004 ; Poudret-Barré 2006b). L’usage du pin blanc dans ces constructions seigneuriales concorde avec sa réputation de qualité et de cherté. Il est donc intéressant de le retrouver aussi dans la deuxième palissade de La Prairie (vers 1705), en quantité moindre que le cèdre mais à égalité avec le frêne (Duchaine 2008a, 2008b, 2009). L’urgence de construire cet ouvrage défensif et la mise à contribution des réserves seigneuriales de la rive sud peuvent expliquer l’usage du pin blanc dans une telle construction peu durable et très gourmande en bois d’oeuvre.

Au xixe siècle, dans un contexte de commerce interrégional de bois, le pin blanc maintient sa part importante du marché. Il entre dans la construction des bassins 4 et 5 du canal de Lachine (1834) et dans celle de l’entrepôt de Hosea B. Smith à la pointe à Callière (1879) [Dagneau 2003a, 2003b, 2005 ; Poudret-Barré 2008]. Anciennement apanage des seigneurs de l’île, dans le contexte du commerce interrégional, cette espèce recherchée est destinée à une clientèle gouvernementale et marchande.

Le cèdre

Le cèdre blanc compte pour environ 29 % des pièces analysées, mais ce pourcentage est probablement en deçà de son usage réel. Deux ouvrages majeurs, les palissades de Montréal (1687) et de La Prairie (1705), intègrent ensemble des milliers de pieux, dont seulement 40 figurent parmi nos échantillons. De la palissade de Montréal, un seul pieu a été analysé, tandis qu’à La Prairie 12 sur 39 pieux analysés sont en cèdre (Dagneau 2006b ; Duchaine 2008a, 2008b). Hormis les palissades, les usages du cèdre comme bois d’oeuvre pendant le Régime français sont peu documentés à Montréal. Seules trois pièces figurent dans la charpente du moulin banal de Pointe-aux-Trembles au sein d’un assortiment d’espèces qui compte aussi le pin blanc, l’épinette, le chêne, le frêne et l’orme (Poudret-Barré 2006b). Dans chacun de ces exemples, on note l’association gouvernementale, soit militaire soit seigneuriale, des contextes où le cèdre apparaît.

On peut penser cependant que l’usage du cèdre est réservé surtout aux censitaires à partir de 1700. La concession des côtes Vertu, Saint-Laurent et Saint-Michel à même la grande cédraie fait que cette espèce sera désormais à l’usage des habitants agricoles (Belmont 1702). Plus d’un siècle après, selon la carte d’André Jobin en 1834 (fig. 4), les censitaires conservent toujours une réserve de bois dans une bande étroite à l’arrière de leurs terres (Jobin 1834). Si on peut se fier aux exemples d’édifices ruraux à Terrebonne et dans les vallées en amont de Montréal (Brien 2006), les censitaires montréalais utilisent le cèdre pour la construction de bâtiments en pièce sur pièce jusqu’au milieu du xixe siècle.

Figure 4

Carte de l’île de Montréal, André Jobin, 1834

Le cèdre semble être privilégié pour les fonctions utilitaires où son fût droit et sa résistance à la pourriture sont recherchés. Le choix de ce bois est souvent influencé par le contact avec le sol ou l’humidité. Dans ce rôle, il entre abondamment, au xixe siècle, dans les ouvrages immergés du canal de Lachine (1834), dans le rez-de-chaussée de l’entrepôt Gillespie à la pointe à Callière (1842) [Poudret-Barré 2008], dans les maisons en poteaux-en-terre du faubourg Québec (1840) [Dagneau 2003c ; Poudret-Barré 2008] et dans les structures enfouies de l’entrepôt Smith à la pointe à Callière (1879) [Dagneau 2003b, 2005]. L’accession du cèdre au statut de bois d’oeuvre urbain au xixe siècle relève du commerce interrégional du bois et de l’abondance de cette espèce dans les vallées de l’Outaouais et du haut Saint-Laurent. Par ailleurs, les études de dendroprovenance indiquent l’origine outaouaise de plusieurs pièces utilisées à Montréal dans les années 1830 et 1840 (Poudret-Barré 2008 ; Brien 2006). Parmi les espèces forestières en présence, le cèdre montre un parcours historique particulièrement varié, passant d’un usage pour les ouvrages militaires à celui de l’économie domestique des censitaires, avant de trouver la faveur sur le marché interrégional de bois d’oeuvre pour les constructions urbaines de toutes sortes.

L’épinette

L’épinette est le troisième résineux régulièrement identifié à Montréal. Représentée par une pièce sur 17 au Vieux-Séminaire (1683), elle est fréquente dans la maison Leber-Lemoyne à Lachine (1671) et arrive en tête (14 pieux sur 39) parmi les pieux récupérés de la palissade de La Prairie (1705), devant le cèdre, le pin blanc, le frêne et l’orme dont le nombre de pieux descendent, dans l’ordre, de 12 à un seul (Dagneau 2001 ; Brien et Dagneau 2008 ; Duchaine 2008b, 2009). Si ces pièces comptent pour environ 17 % des échantillons du Régime français, la proportion de l’épinette descend à 9 % au xixe siècle et ce, grâce entièrement à sa présence dans une annexe de la maison Leber-Lemoyne à Lachine (Dagneau 2001). Telle une espèce d’appoint, son exploitation semble indiquer une récolte opportuniste et ne faire l’objet d’aucune mesure spécifique de gestion. Au xixe siècle, l’espèce ne figure pas dans le marché interrégional du bois, et l’épuisement des réserves locales sonne le glas du marché de l’épinette à Montréal. Sa précocité dans la succession forestière et sa courte vie font que les réserves d’épinette héritées de la préhistoire se sont rapidement épuisées.

Le frêne, le chêne et autres espèces

Parmi les bois francs, le frêne est le plus nombreux dans la collection à l’étude. Recensé en 1702 par Belmont dans les quartiers actuels de Mile-End et de Notre-Dame-de-Grâce, en marge de la grande cédraie, le frêne figure souvent mais toujours en nombre minoritaire dans les assemblages des xviie-xviiie siècles. Son contexte d’usage est le plus souvent seigneurial ou militaire. Quelques pièces entrent dans les moulins de Pointe-Claire de 1710 (n = 3) et de Pointe-aux-Trembles de 1721 (n = 2), dans la palissade de La Prairie (n = 5) et dans l’ancienne phase de la maison Leber-Lemoyne à Lachine (n = 2) [Dagneau et Loewen 2004 ; Poudret-Barré 2006b ; Duchaine 2008b, 2009 ; Dagneau 2001]. Son exploitation, bien que réservée aux fins seigneuriales, demeure opportuniste comme dans le cas de l’épinette, probablement parce que les frênaies sont dispersées et de faible étendue. Au xixe siècle, le frêne ne se taille pas une place significative dans le marché urbain du bois.

Enfin, le chêne ne contribue que pour une faible proportion des pièces analysées. Le grand espoir que Jacques Cartier place dans les chênaies de l’île pose donc un problème de compréhension. Marginal dans le moulin banal de Pointe-aux-Trembles (3 pièces sur 19), le chêne ne domine que dans celui de Pointe-Claire (8 pièces sur 16) [Dagneau et Loewen 2004 ; Poudret-Barré 2006b]. Cette association aux constructions seigneuriales concorde avec le statut de bois « noble » du chêne et suggère une gestion des chênaies par les Sulpiciens. Il est possible que le chêne soit employé pour la construction navale et échappe donc à notre échantillon ; dans les années 1730, le chantier naval royal à Québec achète un grand nombre de chênes de l’île Perrot (Mathieu 1971). Son occurrence archéologique ne s’estompe toutefois pas au xixe siècle. Le chêne (n = 3) est employé de façon minoritaire dans les bassins 4 et 5 du canal de Lachine (1834), derrière le pin blanc (n = 11) et le cèdre (n = 9) [Dagneau 2003a]. De manière similaire, il joue un rôle minoritaire mais structurellement important dans la charpente de l’entrepôt Gillespie (1842), où les poutres de chêne soutiennent les solives de cèdre dans chaque plancher (Poudret-Barré 2008). Dans ces contextes du xixe siècle, le chêne provient sans doute de l’extérieur de l’île de Montréal.

Il convient enfin de mentionner deux autres espèces qui sont récoltées en quantités limitées dans l’île de Montréal au Régime français. Il s’agit du mélèze (Larix sp.) retrouvé dans le toit du couvent des Soeurs grises (Dagneau 2003d) et de la pruche dans celui du Vieux-Séminaire (Dagenau 2006a). La pruche figure encore au xixe siècle dans les entrepôts portuaires à la pointe à Callière (Dagneau 2003b, 2005). Ces espèces peu représentées à Montréal indiquent une stratégie de récolte opportuniste, sans pratique spécifique de gestion. En revanche, une espèce très répandue dans l’île de Montréal brille par son absence totale dans les structures anciennes. Il s’agit de l’érable, arbre voué à une histoire particulière en raison de son exploitation pour le sirop et le sucre. Le bois d’érable n’est pas très apprécié (Moussette 1983) mais il nous semble tout de même significatif de n’en relever aucune trace archéologique à Montréal. L’érable semble donc faire l’objet d’une gestion spécifique, mais inconnue, qui contribue à son absence au registre archéologique.

Parmi les cinq espèces les plus communes à Montréal, le pin blanc constitue l’exemple le plus clair d’une espèce réservée à l’usage seigneurial. Aucun usage privé n’en est documenté avant le xixe siècle. À un moindre degré, le frêne et le chêne semblent aussi avoir été réservés à des fins seigneuriales mais de manière moins facile à caractériser. Le frêne, en raison de son fût droit et de son habitat qui côtoie celui du cèdre, semble pouvoir se substituer aux résineux dans la construction des palissades. Quant au chêne, souvent absent dans les édifices seigneuriaux, il est peut-être moins abondant que le récit de Cartier le laisserait croire, ou bien il est davantage destiné à la construction navale dont la trace archéologique n’a pas été relevée. Le cèdre, après avoir servi à la palissade de Montréal en 1686, ne retient plus l’intérêt des seigneurs sulpiciens qui concède en bloc la grande cédraie aux censitaires pour un emploi usuel. Quant à l’épinette, retrouvée surtout dans la palissade de La Prairie, son occurrence suggère une faible valeur et un usage opportuniste. En grande partie, le bois retrouvé dans les vestiges archéologiques est puisé aux réserves constituées avant 1642, et sa présence donne un aperçu direct de la forêt ancienne et révèle l’accès inégal aux espèces les plus convoitées pendant le Régime français.

Conclusion

Une lecture culturelle de la forêt ancienne de l’île de Montréal révèle un paysage modulé par l’activité humaine à la fin de la préhistoire. Les modes d’occupation du territoire varient dans l’espace, contribuant à un paysage boisé qui se divise en trois grandes zones. Sur le versant nord de l’île, une immense cédraie peu modifiée par l’activité culturelle est en place au temps d’Hochelaga. Elle se situe en retrait des champs de maïs et des aires d’habitat aménagés « à l’Orient et au Sud » du mont Royal et dont la rotation périodique entraîne la réinitialisation constante de la succession forestière naturelle. De part et d’autre d’Hochelaga, dans un grand territoire allant du bout ouest de l’île jusqu’à Longue-Pointe, soit environ « deux lieues » (11 km) à l’est du mont Royal, la forêt de bois francs qui va de clairsemée à bocageuse accueille les hameaux, les jardins, les terrains de chasse et les axes de communication utilisés par une population dispersée. Ce paysage culturel permet non seulement de situer Hochelaga dans un contexte environnemental plus large, il suggère aussi une hiérarchie spatiale des occupations dans l’île à la fin de la préhistoire, avec les cultivateurs d’Hochelaga au centre, entourés d’une population plus dispersée de pêcheurs, de chasseurs et cueilleurs et de jardiniers. La restitution de cet ancien paysage culturel boisé permet d’ailleurs de clarifier la route empruntée par Cartier lors de sa visite, en 1535, et de situer Hochelaga au sud-est du mont Royal, en direction de la pointe à Callière.

La variabilité du mode d’occupation à la fin du Sylvicole contient aussi les clefs pour comprendre l’apparente continuité de la présence autochtone dans l’île après la disparition d’Hochelaga. Pendant la période coloniale française, une population amérindienne subsiste sur le mont Royal jusque vers 1705, et dans l’ouest de l’île jusque vers 1725. Son mode d’occupation du territoire, empreint des traditions de jardinage, de chasse et de déplacement périodique des lieux d’habitat, semble s’inscrire dans une continuité avec celui des alentours d’Hochelaga au milieu du xvie siècle. Le groupe de la mission de la Montagne semble bénéficier d’une liberté d’exploitation de la forêt seigneuriale, sur le mont Royal, et de corridors de communication entre la montagne et la rivière des Prairies, dans l’axe du ruisseau Rimbeau. Dû à son statut exceptionnel, l’ouest de l’île, rattaché à la seigneurie de Montréal seulement en 1663 mais généralement laissé à la jouissance des Amérindiens jusqu’à 1726, conserve l’aspect ancien du paysage culturel caractérisé par des bois francs et des prairies. Il semble possible de lier ce mode d’occupation à la volonté des seigneurs sulpiciens de Montréal. En confiant aux groupes autochtones la majeure portion du domaine seigneurial pour poursuivre un mode de vie traditionnel et en accompagnant ces groupes dans leurs déplacements périodiques, les Sulpiciens font vivre le projet, à l’origine de Montréal, d’une colonie biculturelle et catholique. Au cours de la période 1683-1780, l’exploitation des ressources forestières de l’île prend toutefois l’ascendance sur le maintien du mode de vie amérindien. Les seigneurs se réservent l’accès au pin blanc, au chêne et au frêne, tandis que la grande cédraie est concédée aux censitaires. Les espèces moins recherchées ou moins nombreuses comme l’épinette, le mélèze et la pruche sont exploitées par les seigneurs selon une stratégie régie par les opportunités.

Enfin, au xixe siècle, l’île de Montréal ne possède plus de réserves significatives de bois. Hormis les chênaies sur les sommets rocheux du mont Royal, il ne reste que des bandes résiduelles de forêt gérées par les censitaires selon une stratégie de subsistance. Le commerce interrégional de bois, à partir des vallées de l’Outaouais et du haut Saint-Laurent, fournit désormais le bois utilisé dans les constructions urbaines et portuaires, mais les espèces disponibles varient par rapport à l’époque française. Si la valeur du pin blanc et du chêne s’affirme, le cèdre est désormais exploité massivement pour des fins commerciales.

En résumé, l’idée de paysage culturel forestier informe notre lecture des forêts anciennes, enrichissant notre perception des anciens modes d’occupation et des pratiques de gestion forestière sur une base d’accès différentiel aux espèces forestières en présence.

Appendices

Note biographique

Brad Loewen

Brad Loewen, Ph.D. (Université Laval, 1999), est professeur agrégé en archéologie historique et maritime au département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Depuis 1988, il travaille sur le bois archéologique et, cofondateur du Groupe de recherche en dendrochronologie historique (GRDH), il s’intéresse à la datation, à la provenance et aux usages culturels du bois dans la vallée du Saint-Laurent. Il dirige le projet du chantier école en archéologie historique urbaine, un partenariat de l’Université de Montréal et du Musée Pointe-à-Callière, et mène des recherches en archéologie historique et maritime au Québec et au Pays Basque. Outre plusieurs articles, il a contribué à l’étude par Parcs Canada d’un baleinier basque coulé vers 1565 à Red Bay (Labrador), publiée en 2007.

Note

-

[1]

Lorsque l’espèce ne peut être différenciée anatomiquement, l’identification se limite au genre suivi de la précision sp. (species) indiquant l’existence d’une espèce indéterminée.

Ouvrages cités

- Archambault, Louis, Claude Delisle et Guy R. Larocque, 2009 : « Forest regeneration 50 years following partial cutting in mixed wood ecosystems of southern Quebec, Canada ». Forest Ecology and Management 257(2) : 703-711.

- Beaugrand-Champagne, Aristide, 1947 : « Le chemin et l’emplacement de la bourgade d’Hochelaga ». Les Cahiers des Dix 12 : 115-160.

- Belmont, François Vachon de, 1702 : « Description générale de l’île de Montréal ». Carte MS 1198, Bibliothèque de la Compagnie de Saint-Sulpice, Paris.

- Bergeron, Yves, et M. Dubuc, 1989 : « Succession in the southern part of the Canadian boreal forest ». Vegetatio 79 : 51-63.

- Bergeron, Yves, P.J.H. Richard, C. Carcaillet, S. Gauthier, M. Flannigan et Y.T. Prairie, 1998 : « Variability in fire frequency and forest composition in Canada’s southeastern boreal forest: a challenge for sustainable forest management ». Conservation Ecology [on line] 2(2) : <http://www.consecol.org/vol2/iss2/art6/>, (consulté novembre 2009).

- Beverly, Jennifer L., et David L. Martell, 2003 : « Modeling Pinus strobus mortality following prescribed fire in Quetico Provincial Park, Northwestern Ontario ». Canadian Journal of Forest Research 33 : 740-751.

- Bibeau, Pierre, 1980 : « Les palissades des sites iroquoiens ». Recherches amérindiennes au Québec 10(3) : 189-197.

- Boucher, Pierre, 1664 : Histoire véritable et naturelle des moeurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada. Lambert, Paris.

- Brien, Marie-Claude, 2006 : Appropriation d’un site par un colon. Étude dendrochronologique effectuée au 1239, Borris Road, Vankleek Hill (On). Groupe de recherche en dendrochronologie historique (GRDH), rapport déposé, Montréal.

- Brien, Marie-Claude, 2009 : Étude de potentiel archéologique de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Secteur Côte-Sainte-Catherine. Rapport déposé, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal, Montréal.

- Brien, Marie-Claude, et Charles Dagneau, 2008 : Analyse dendrochronologique de plusieurs pieux de cèdre (Thuja occidentalis) provenant de la palissade de La Prairie, LPR08-08. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Burns, Russell M., et Barbara H. Honkala (dir.), 1990 : Silvics of North America, 2 vol. Agriculture Handbook 654. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington.

- Byers, D., 1946 : « The environment of the Northeast », in F. Johnson (dir.), Man in Northeastern North America : 3-32. Robert S. Peabody Foundation for Archaeology, Andover, Mass.

- Cartier, Jacques, 1981 : Voyages au Canada (avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval). Maspero, Paris.

- Champlain, Samuel de, 1973 : Oeuvres, in G.-É. Giguère et C.-H. Laverdière (dir.), Oeuvres de Champlain, 3 vol. Éditions du Jour, Montréal.

- Courchesne, Stéphanie, 2009 : Étude de potentiel archéologique de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Secteur du parc du mont Royal. Rapport déposé, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2001 : « Étude dendrochronologique de la maison Leber-Lemoyne : une méthodologie appliquée à un bâtiment historique ». ArchéoLogiques 15 : 69-83

- Dagneau, Charles, 2003a : Déterminations des essences de pièces de bois du canal Lachine, bassins 3 et 4 (601G12), Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2003b : Déterminations des essences de pièces de bois du site de Pointe-à-Callière (BjFj-101), Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2003c : Déterminations des essences de quatre pièces de bois du site Faubourg-Québec (BjFj-56), Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2003d : Déterminations des essences de quatre pièces de bois du site du couvent des Soeurs Grises (BjFj-71), Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2005 : Déterminations des essences de pièces de bois du site de Pointe-à-Callière (BjFj-101), saison 2004, Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2006a : Identification anatomique. Déterminations des essences de treize pièces de bois du Séminaire Saint-Sulpice à Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, 2006b : Analyse dendrochronologique d’un pieu de cèdre (Thuja occidentalis) provenant de la palissade de Montréal, BjFj-132-1H. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dagneau, Charles, et Brad Loewen, 2004 : Déterminations des essences de seize pièces de bois du moulin de Pointe-Claire, Montréal. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Dawson, John William, 1861 : Archéologie canadienne. De quelques sépultures d’anciens indigènes d’Amérique découvertes à Montréal. Eusèbe Sénécal, Montréal.

- Dechêne, Louise, 1974 : Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle. Plon, Paris et Montréal.

- Duchaine, Désirée-Emmanuelle, 2008a : Analyse dendrochronologique de plusieurs pieux de cèdre (Thuja occidentalis) provenant de la palissade de La Prairie, LPR08-08. Supplément. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Duchaine, Désirée-Emmanuelle, 2008b : Identification anatomique. Détermination des essences de 36 échantillons provenant de la palissade de La Prairie. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Duchaine, Désirée-Emmanuelle, 2009 : Analyse dendrochronologique de neuf échantillons de bois (Picea sp.) provenant de la palissade de La Prairie. Supplément. GRDH, rapport déposé, Montréal.

- Duguay, Françoise, 1992 : « La mission sulpicienne de Saint-Louis-du-Haut-de-l’Île ». Mémoires vives 1-2 : 40-45.

- Ethnoscop inc., 1998 : Parc du Mont-Royal, Montréal, inventaire archéologique du site préhistorique BjFj-97. Ville de Montréal, rapport déposé, Montréal.

- Ethnoscop inc., 2006 : Étude sur l’histoire et le patrimoine. MRC de Roussillon. Ministère de la Culture et des Communications, Direction régionale de la Montérégie, rapport déposé, Delson (Qc).

- Fay, Neville, 2002 : « Environmental Arboriculture, Tree Ecology and Veteran Tree Management ». The Arboricultural Journal 26(3) : 213-238.

- Ferragne, Sophie, 2009 : Étude de potentiel archéologique de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Le cimetière Mont-Royal et les carrières. Rapport déposé, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal, Montréal.

- Finer, Leena, Christian Messier et Louis De Grandpré, 1997 : « Fine-root dynamics in mixed boreal conifer broad-leafed forest stands at different successional stages after fire ». Canadian Journal of Forest Research 27 : 304-314.

- GABOS, Theresa, 2009 : Étude de potentiel archéologique de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Secteur : le flanc sud du mont Royal. Rapport déposé, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal, Montréal.

- Green, Ted, 2002 : « The role of invisible biodiversity in pasture landscapes », in B. Redecker, P. Finck, W. Härdtle, U. Riecken et E. Schröder (dir.), Pasture Landscapes and Nature Conservation : 137-145. Springer-Verlag, Berlin.

- Guimont, Jacques, 1996 : La Petite-Ferme du cap Tourmente, un établissement agricole tricentenaire. De la ferme de Champlain aux grandes volées d’oies. Septentrion, Sillery.

- Heinselman, M.L., 1981 : « Fire and succession in the conifer forests of North America », in D.C. West, H.H. Shugart et D.B. Botkin (dir.), Forest Succession: Concepts and Application : 374-406. Springer-Verlag, New York.

- Holla, T.A., et P. Knowles, 1988 : « Age structure analysis of a virgin White Pine, Pinus strobus, population ». Canadian Field Naturalist 102(2) : 221-226.

- Jobin, André, 1834 : « Carte de l’île de Montréal ». Bibliothèque nationale du Québec, Montréal, G 3452 M65 1834 J63 CAR.