Abstracts

Résumé

Cet article vise à situer l’économie communautaire et solidaire en Bolivie dans le contexte actuel, marqué par une transformation épistémologique profonde et des changements politiques significatifs, tandis que la continuité l’emporte dans l’orientation des politiques économiques et sociales. Dans ce but, il retrace quatre trajectoires historiques. La première se réfère au syndicalisme agraire et indigène ; la deuxième, au mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable ; la troisième, à l’interprétation par l’Eglise catholique du message de charité et de solidarité ; et la quatrième, à l’organisation des femmes des secteurs populaires. L’analyse fait ressortir les points de convergence comme de tension, voire d’incompréhension entre ces trajectoires, identifiant ainsi les éléments favorables ou contraires à la construction d’une autre économie en Bolivie.

Abstract

This article aims to situate Bolivia’s community and solidarity economy within the current context of profound epistemological transformation and significant political change as well as how it fits in with the country’s economic and social policies. To this end, the article retraces the history of four movements. The first concerns the peasant and indigenous people’s movement; the second concerns the solidarity economy movement and fair trade; the third concerns the Catholic Church’s interpretation of charity and solidarity; and the fourth concerns women’s organisations in working-class sectors. The article reveals the convergences and differences between these movements, which form the building blocks and obstacles for establishing a different kind of economy in Bolivia.

Resumen

Este texto tiene como objetivo ubicar a la economía comunitaria y solidaria en Bolivia dentro del contexto actual de transformación epistemológica profunda, de cambios políticos significativos y de continuidad en la orientación de las políticas económicas y sociales. Para eso, reconstituye cuatro trayectorias históricas. La primera se refiere al sindicalismo agrario e indígena ; la segunda, al movimiento de economía solidaria y comercio justo ; la tercera, a la interpretación por la Iglesia católica del mensaje de caridad y solidaridad ; y la cuarta, a la organización de mujeres de sectores populares. Se distinguen los puntos donde estas trayectorias se juntan en una misma visión del bien común, de los donde pelean por su interpretación e incluso se ubican dentro de mundos radicalmente diferentes, constituyendo tantos potencialidades y obstáculos para la construcción de otra economía en Bolivia.

Article body

La Bolivie a fait son apparition sur la scène politique internationale avec l’arrivée au pouvoir, en 2006, du Mouvement vers le socialisme (MAS) qui annonçait un changement politique et économique radical. Ce parti politique a canalisé la représentation des mouvements sociaux communautaires-indigènes et syndicaux-coopératifs de longue tradition dans le pays et qui, dans les années 90, ont renforcé leurs alliances discursives, stratégiques et organiques contre l’hégémonie néolibérale, les structures coloniales de pouvoir et la démocratie dite de pacte en vigueur depuis 1985. Ce processus a culminé dans une série de soulèvements nationaux dans les cinq années qui ont précédé l’arrivée au pouvoir du MAS.

Durant ces neuf années de gouvernement du premier président indigène de Bolivie, Evo Morales Ayma, les changements discursifs et de politique publique ont été intenses. La Constitution politique de l’Etat approuvée en 2009 symbolise ces changements en établissant le caractère plurinational de l’Etat et le modèle d’économie plurielle constituée par quatre formes d’économie : social-communautaire, étatique, privée et coopérative. L’économie sociale-communautaire est présentée comme pouvant compléter l’intérêt individuel par la recherche du « bien-vivre » (buen vivir) grâce à la revalorisation des cultures communautaires d’origine indigène, paysanne, interculturelle et afro-bolivienne fondées sur les valeurs de solidarité et de réciprocité. Toutefois, depuis 2011, on observe que la promotion de cette économie dans le cadre de la pluralité économique se réduit de plus en plus à un plan discursif, alors que le mode de développement extractiviste [1] se réincarne dans un nouveau modèle de capitalisme d’Etat.

Pour comprendre ce contexte et les questions qu’il soulève, ce texte retrace les origines et les transformations des propositions d’alternatives à la modernité néolibérale conçues par les organisations et les mouvements sociaux boliviens. A partir d’un corpus empirique comprenant des études de cas de plusieurs dizaines d’organisations économiques communautaires et solidaires, de nombreux entretiens auprès d’acteurs clés (responsables d’organisation, dirigeants syndicaux, décideurs politiques, etc.) et de multiples observations [2], nous avons identifié quatre trajectoires. La première se réfère au syndicalisme agraire et indigène ; la deuxième, au mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable ; la troisième, à l’interprétation par l’Eglise du message chrétien de charité et de solidarité ; et la quatrième, à l’organisation des femmes des secteurs populaires.

Nous considérons ces trajectoires comme le fruit de constructions identitaires et culturelles et de relations sociales à forte dimension symbolique et matérielle, dont l’avenir se construit selon un processus politique conflictuel. Pour analyser le sens de chaque trajectoire, nous identifions différentes matrices de justification, au sens de Boltanski et Thévenot (1991), par lesquelles la communauté et la solidarité sont aujourd’hui réinventées en Bolivie. Pour rendre compte des recoupements, des distances et des tensions entre ces trajectoires, nous identifions les points où elles se rejoignent dans une même vision du juste et du bien commun et ceux où elles se disputent son interprétation, voire procèdent de mondes radicalement différents (ibid., p. 275-78), constituant autant de potentialités et d’obstacles pour la construction d’une autre économie en Bolivie.

Le syndicalisme agraire et indigène

Au cours du xxe siècle, la Bolivie est restée un pays à majorité paysanne et agraire, en dépit des migrations de la campagne vers la ville qui se sont accélérées à partir des années 70. Jusqu’à aujourd’hui, l’organisation sociale en milieu rural se fonde sur des communautés territoriales, à travers l’affiliation obligatoire des habitants à un syndicat, qui assure une double fonction de gouvernement communal et de représentation politique face à l’Etat. Ces syndicats forment la base d’une structure organique pyramidale dont le sommet est constitué par la représentation nationale.

Du droit à la terre à l’affirmation des identités indigènes

L’origine du syndicalisme agraire remonte aux luttes des peuples indigènes pour le droit à la propriété collective des terres. La première moitié du xxe siècle voit se succéder des soulèvements régionaux, l’émergence d’un discours revendicatif, la création des premiers syndicats de colons d’haciendas [3], puis des alliances entre autorités traditionnelles indigènes, colons d’haciendas, artisans urbains, ouvriers et intellectuels de gauche, réclamant l’abolition du travail servile et de la concentration de la propriété de la terre par les haciendas.

Ce processus débouche sur la révolution de 1952, sous l’égide du Mouvement national révolutionnaire, qui conduit à la création de la Centrale ouvrière bolivienne, puis, en 1953, à la réforme agraire. Le gouvernement révolutionnaire renforce la syndicalisation, qui devient la forme obligatoire d’organisation politique des communautés indigènes et des colons des anciennes haciendas. Une nouvelle étape est franchie dans la relation entre communautés agraires, organisées en syndicats, et l’Etat, sous la forme d’une identité collective paysanne – et non plus indigène – et à travers l’alliance avec les syndicats ouvriers.

Avec le déclin du Mouvement national révolutionnaire et l’instauration de gouvernements militaires dans les années 60, s’ouvre une période de confrontation entre le gouvernement et les ouvriers. Les relations clientélistes avec les syndicats agraires, connues comme le Pacte militaire-paysan, se développent. Dans ce contexte émergent des initiatives pour l’indépendance syndicale, parmi lesquelles le mouvement indianiste dit katariste [4]. Celui-ci dénonce le syndicalisme agraire comme un projet d’acculturation visant à faire disparaître les institutions propres de la communauté indigène, sur les plans matériel et spirituel. La re-signification du discours mobilisateur des syndicats agraires autour d’une nouvelle identité collective national-indigène, et non plus paysanne, parvient à s’imposer comme courant dominant. La création de la Confédération syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB), en 1979, marque ce renouveau (García, Chavez, Monje, 2004).

Institutions communautaires, droits et mobilisations indigènes durant l’ère néolibérale

Dans les années 80, la montée en puissance de la CSUTCB se confirme avec le retour à la démocratie et les réformes néolibérales. L’emploi ouvrier entre en crise et la Centrale ouvrière bolivienne perd l’influence qu’elle avait exercée durant les décennies précédentes. La vision de classes cède la place à une nouvelle identité collective nationale-indigène alimentée par la mémoire et les pratiques originaires et autour de laquelle d’anciennes et de nouvelles organisations se réarticulent. Les années 90 débutent avec la marche historique pour le territoire et la dignité, menée par les organisations indigènes des Basses Terres. Elle permettra la reconnaissance des territoires et des droits des peuples indigènes et du caractère multiculturel et pluriethnique de la nation bolivienne – reconnaissance qui, paradoxalement, a lieu durant la période néolibérale.

C’est également durant cette décennie que débute la récupération des pratiques et des institutions de l’ayllu (communauté précolombienne ; Choque, Mamani, 2003) et leur large diffusion au travers de centres de recherche, d’action et de radios communautaires en langues autochtones. Des intellectuels aymaras et quechuas caractérisent son noyau institutionnel commun par la division en parties, assises chacune sur un territoire, et la structuration en niveaux (Albó, 2002 ; Michaux, Gonzáles, Blanco, 2003). Ces divisions donnent lieu à des structures symétriques entre parties et centralisées par rapport à l’entité de niveau supérieur, au sein desquelles se déploient des échanges selon les principes de réciprocité et de redistribution. Diverses institutions économiques communautaires sont documentées, dont les plus connues sont la minca et l’ayni (prêt de travail au bénéfice général ou privé ; Moller, 1986).

A partir de 2000, les organisations sociales trouvent une nouvelle impulsion dans la défense des ressources territoriales de gestion communautaire, comme la terre, l’eau et les hydrocarbures. Les liens se renforcent entre des organisations émergentes, comme la Coordination de l’eau et de la vie, et d’anciennes organisations syndicales de base territoriale, parmi lesquelles la CSUTCB et la fédération nationale de femmes paysannes Bartolina Sisa. L’ensemble de ces organisations forme le nouveau noyau du mouvement social, et les organisations syndicales de base territoriale concluent un pacte d’unité en soutien au MAS. L’une de leurs principales demandes est l’ouverture d’une assemblée constituante pour la refondation de l’Etat et de son économie.

De l’arrivée au pouvoir du MAS à la rupture du pacte d’unité

Avec l’arrivée au pouvoir du MAS en 2006 et l’émergence de nouvelles élites politiques et économiques d’ascendance populaire et indigène, principalement aymara et quechua, le champ politique change radicalement. Le cadre d’interprétation hégémonique de l’histoire bolivienne et les référents de la communauté politique et de la citoyenneté sont bouleversés. Dans les discours politiques, le nouvel horizon sociétal est défini par le vocabulaire inédit du bien-vivre, de la terre mère, du pluralisme politique et économique, de la communauté et de la solidarité.

Pourtant, dès 2011, ce processus connaît un point d’inflexion lors du conflit qui oppose le gouvernement aux peuples indigènes des Basses Terres au sujet de la construction d’un tronçon de route qui traverserait le parc national Isoboro Secure (Tipnis). Ces peuples dénoncent la violation de leurs droits constitutionnels, en particulier d’autonomie, et les dégâts socioenvironnementaux causés par ce méga-projet, mais le gouvernement refuse de transiger. Le conflit latent entre les intérêts des producteurs de coca, des colonisateurs [5] et des agro-industriels, soutenus par le MAS, et les droits des peuples indigènes devient évident et mène à la rupture du pacte d’unité. Le conflit du Tipnis passe à l’histoire comme l’événement qui a dévoilé la contradiction entre deux visions concurrentes du développement au sein du parti gouvernemental : d’un côté, le dépassement du néolibéralisme basé sur les activités extractives par le renforcement de l’économie sociale-communautaire, dans le cadre de la pluralité économique, de la transformation productive et de la soutenabilité environnementale ; de l’autre, le capitalisme d’Etat fondé sur l’approfondissement de l’extractivisme, en alliance avec les entrepreneurs internationaux et nationaux (traditionnels et d’extraction populaire) et l’implémentation de politiques redistributives (Wanderley, 2013).

La communauté comme noyau d’une matrice polysémique de justification

La trajectoire du mouvement syndical agraire et indigène met en évidence la force de la référence à la communauté comme matrice, polysémique, d’une justification prenant racine dans la réhabilitation des cultures indigènes. Sur le plan politique, elle fournit un modèle de gouvernance territoriale et de représentation politique. Sur le plan économique, elle justifie une économie plurielle où les principes de réciprocité, de redistribution et d’autosuffisance peuvent prédominer sur celui de marché. Sur le plan socioculturel, elle affirme des visions du monde et des principes éthiques et esthétiques propres aux nations andino-amazoniennes. Et sur le plan environnemental, elle en vient à signifier l’harmonie avec la nature.

La puissance de cette matrice réside dans sa force symbolique, mais aussi dans sa grande plasticité pour s’ajuster aux conditions historiques. Toutes les facettes de cette matrice ne sont pas congruentes et chacune laisse place à diverses interprétations. Cette malléabilité lui confère sa force, en même temps qu’elle alimente les conflits et les divisions au sein du mouvement indigène. La prise de distance de certaines organisations avec le MAS et, au sein même des organisations proches du parti gouvernemental, la difficulté à promouvoir le projet de l’économie sociale-communautaire en constituent l’une des manifestations.

L’économie solidaire et le commerce équitable

Organisation volontaire et fonctionnelle du travail auto-généré

Sur cette base communautaire s’articule une seconde trajectoire, qui se construit depuis une trentaine d’années en référence au commerce équitable (comercio justo) et à l’économie solidaire (economía solidaria). Ses racines plongent pour partie dans les organisations économiques paysannes (organizaciones económicas campesinas, indígenas y originarias, OECAs), dont certaines sont des coopératives agricoles et artisanales appartenant à l’économie sociale. Assises pour la plupart sur les territoires des communautés rurales, les OECAs en partagent les valeurs, les principes et les règles sociales, mais leur objectif est économique. Elles réunissent les membres d’une communauté ayant des activités productives similaires ou complémentaires et souhaitant s’associer pour les promouvoir. Elles se distinguent donc des syndicats par leur logique fonctionnelle, et non territoriale, et par leur mode d’adhésion volontaire, et non obligatoire. Pour partie aussi, le mouvement de commerce équitable et d’économie solidaire trouve ses racines dans l’économie populaire urbaine, où, sous l’effet des migrations rurales, d’anciens paysans, mineurs et autres travailleurs ont créé des organisations économiques associatives, étroitement imbriquées dans le tissu local d’organisations unipersonnelles et familiales et de micro et petites entreprises avec travailleurs salariés informels.

Dans l’ensemble, les organisations d’économie solidaire et de commerce équitable, rurales et urbaines, se caractérisent par le travail auto-généré, l’association volontaire à fins sociales et économiques et l’autogestion comme principe de gouvernance. Elles se situent dans un contexte national où le travail auto-généré a acquis une grande importance au cours du xxe siècle, en raison du faible développement de l’économie capitaliste classique fondé sur les relations patron-ouvriers. D’autres types d’économies ont cohabité et se sont articulés avec les formes d’entreprises capitalistes, dessinant un processus de modernisation singulier où prédomine le travail non salarié informel.

Structuration à l’ère de l’ajustement structurel et du renforcement de la société civile

A partir de la seconde moitié des années 80 et au cours de la décennie suivante, dans le contexte des réformes néolibérales, le tissu économique formé par les organisations en marge des relations patron-ouvriers s’étend. Les ajustements structurels, les privatisations et le recul du fragile Etat social contribuent à la création de nouvelles entreprises et initiatives économiques autogérées par leurs travailleurs en milieu rural et urbain.

Ces nouvelles organisations se développent, au cours des années 90, avec l’appui d’ONG qui prolifèrent dans le pays à la faveur du discours émergent sur la revalorisation de la société civile et la forte présence de la coopération internationale. Critiquées par certaines organisations populaires qui y voient le bras social du néolibéralisme, elles assurent un rôle d’appui et d’offre de services, en coordination avec le secteur public, auprès des populations affectées par les politiques d’ajustement.

Durant cette période, plusieurs organisations faîtières sont créées. En 1991, le secteur rural s’organise autour de la Coordination des organisations économiques paysannes (Comité integrador de organizaciones económicas campesinas, CIOEC). La même année, en Equateur, des personnalités proches de la théologie de la libération créent, avec l’appui d’ONG et de la coopération internationale, le Réseau latino-américain de commercialisation communautaire (Red latinoamericana de comercialización comunitaria, Relacc ; Ired, 1999). Le Relacc essaime dans plusieurs pays de la région, dont la Bolivie, où il donne naissance au Réseau national de commercialisation communautaire (Red nacional de comercialización comunitaria, Renacc). Ses objectifs sont le développement d’espaces de commercialisation directe sans intermédiation (magasins de quartier, foires locales, régionales et nationales), l’ouverture de marchés équitables et l’amélioration des conditions de vente aux grands distributeurs. La commercialisation « communautaire » fait ici essentiellement référence à la proximité territoriale dans des circuits d’échange courts. Peu à peu, un rapprochement s’opère avec les circuits d’exportation du commerce équitable international (Fairtrade Labelling Organizations International et International Fair Trade Association) auquel les organisations les plus consolidées ont accès, mais dont les coûts et les critères de certification sont souvent critiqués.

L’entrée en politique depuis les années 2000 et les nouvelles disputes

Au début des années 2000, un tournant s’amorce avec les soulèvements nationaux menés par les mouvements indigènes. Tout en participant à certaines mobilisations, comme la marche pour l’assemblée constituante de 2002, la CIOEC maintient un profil politique relativement bas, se concentrant sur les actions collectives orientées vers la promotion économique de ses organisations membres. Quant au Renacc, il traverse, au début des années 2000, une phase de restructuration et fonctionne durant ces années presque uniquement à Tarija et à Santa Cruz, dans le sud et l’est du pays. Parallèlement, les leaders de la CIOEC et du Renacc participent à d’autres espaces, comme le Forum social mondial (FSM), qui s’est tenu la première fois à Porto Alegre en 2001. Adhérant au principe selon lequel une « autre économie » et un « autre monde » sont possibles, ils commencent à envisager la pratique de leurs organisations membres sous l’angle de l’économie solidaire qui se discute dans ces forums. Avec la victoire du MAS lors des élections de 2005, la CIOEC et le Renacc identifient une opportunité d’impulser l’économie solidaire et le commerce équitable comme projet politique et se positionnent comme acteurs dans ce champ. En 2007 est créée la Plateforme multisectorielle de promotion et développement de l’économie solidaire et du commerce équitable, qui s’affiche comme une alternative au système néolibéral et comme une stratégie de lutte contre la pauvreté.

Durant cette période, on observe un changement dans les référentiels identitaires, en écho à la promotion gouvernementale du bien-vivre. C’est ainsi que la plateforme insiste sur le fait que le mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable a des « racines très profondes dans les cultures originaires qui se pratiquent encore dans le présent dans les ayllus et les communautés rurales. Les principes de la vie communautaire comme la solidarité, la réciprocité et l’équité sont les principes qui recherchent le “vivre bien et en harmonie” qui, traduit en aymara, est le “Suma Quamaña” (Plataforma, 2007, p. 6). Toutefois, le changement discursif ne modifie pas l’orientation principale vers la promotion du commerce équitable, dont une grande partie est destinée à l’exportation. En 2009 se forme le Mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable en Bolivie (Movimiento de economía solidaria y comercio justo de Bolivia, MESyCJB), qui cherche à positionner l’économie solidaire dans le débat sur l’économie plurielle.

A partir de 2010 et après l’élaboration de législations afférentes à l’économie sociale-communautaire [6], un conflit se déclare pour identifier les interlocuteurs légitimes de l’Etat en la matière, dont l’enjeu est l’accès aux nouvelles ressources publiques. Au niveau sémantique, les textes des nouvelles lois distinguent, d’une part, le concept d’économie solidaire promu par les centrales, plateformes et mouvements d’associations et coopératives de producteurs et, d’autre part, le concept d’économie communautaire défendu principalement par les fédérations syndicales. C’est ainsi que sont établis deux types de sujets politiques : les organisations économiques paysannes (OECAs) et les organisations économiques communautaires (OECOMs), cette dernière catégorie étant apparue en 2011.

La principale différence entre ces deux modèles d’organisation, selon les nouvelles lois, réside dans le type d’affiliation : volontaire par affinité ou obligatoire par territoire. Les OECAs seraient les associations formées en référence à un objectif commun préalablement approuvé par un groupe de personnes qui peuvent faire partie ou non d’une même communauté territoriale. Les OECOMs seraient des organisations établies par l’ensemble des membres d’une communauté à des fins économiques. Bien que l’affiliation obligatoire par territoire et l’association volontaire par affinité constituent des principes opposés d’organisation, cette dispute politique au niveau national n’a pas de corollaire dans les expériences et les visions des acteurs de base qui, dans la plupart des cas, sont affiliés aux deux structures organisationnelles sans y voir une source de conflits.

Justification solidaire versus communautaire

A travers le mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable se dessine donc une seconde interprétation de la matrice de justification d’une autre économie en Bolivie. Axée sur les contraintes du travail auto-généré, cette interprétation se structure en référence aux principes de solidarité entre « petits » producteurs et avec les consommateurs des secteurs populaires et de justice face aux multiples discriminations dans l’accès au marché et aux possibilités de génération de revenus. Cette interprétation croise celle de la communauté, dont elle partage généralement les valeurs et les principes. Cependant, ces deux interprétations ne coïncident pas entièrement. Les organisations d’économie solidaire et de commerce équitable, orientées par leur but socioéconomique, n’épousent qu’imparfaitement les contours de la communauté, à plus forte raison en milieu urbain, et n’ont pas accompagné le mouvement syndical indigène dans toutes ses mobilisations. Inversement, ce dernier s’est d’abord affirmé par sa fonction politique et de régulation territoriale et ne propose pas, au-delà des principes généraux de l’ayllu, de modèle clair d’organisation économique. Ces différences, qui avaient d’abord laissé espérer une complémentarité et une convergence, se cristallisent depuis 2010 environ en une dispute sémantique et politique attisée par la nouvelle législation.

Le message chrétien de charité et de solidarité

L’action sociale des églises au niveau local

Alors que le mouvement syndical et, dans une moindre mesure, celui d’économie solidaire et de commerce équitable occupent le devant de la scène politique, de nombreuses organisations associatives, en particulier des collectifs de femmes, ont pour point de départ l’action d’un prêtre, d’agents de Caritas, d’une pastorale sociale ou encore de missionnaires étrangers. Les personnes en situation de nécessité, les femmes en particulier, savent qu’elles peuvent trouver dans leur paroisse un soutien spirituel, logistique et financier. Au nom des valeurs de solidarité, de charité, d’amour du prochain et de l’action pour les pauvres, elles seront reçues et aidées pour s’organiser en groupe de soutien mutuel patronné par l’Eglise. A travers cette organisation, elles peuvent avoir accès non seulement à des biens de première nécessité, mais aussi à des formations et à un espace de travail et des équipements pour générer elles-mêmes un revenu. Aidées par l’Eglise, elles sont alors dans l’obligation solidaire de s’entre-aider et d’aider leur famille. De leur côté, les églises évangéliques, liées pour la plupart au courant pentecôtiste, qui ont pénétré les communautés rurales et les quartiers urbains pauvres depuis plusieurs décennies (Rivière, 2004), forment également des réseaux de soutien. Ils visitent les malades et les personnes en difficulté de leur assemblée, prient pour eux et organisent parfois des collectes. Ces églises encouragent par ailleurs l’esprit d’entreprise et une certaine éthique économique qui condamne la boisson et les dépenses jugées inutiles, mais il ne soutient pas spécifiquement l’organisation en groupes d’économie solidaire.

Caritas et les pastorales sociales, entre charité et solidarité

Sur le « marché religieux » bolivien, le principal promoteur d’une économie populaire solidaire est l’Eglise catholique progressiste. Son offre en faveur des pauvres est guidée par les valeurs de charité et de solidarité et structurée par le réseau de Caritas et des pastorales sociales, qui se déploie au niveau local à travers les diocèses et les paroisses. Fondées respectivement en 1958 et en 1964, ces deux institutions ont leurs racines à la fois dans les programmes d’assistance soutenus de l’étranger, dans le contexte de la guerre froide, et dans la doctrine sociale de l’Eglise, revisitée par la théologie naissante de la libération, qui prône un lien étroit entre évangélisation et engagement social. Durant les années 60 et 70, Caritas et les pastorales sociales participent à des projets aussi différents que la distribution de nourriture, de médicaments et de vêtements pour l’agence nord-américaine USAID et la formation, la défense des droits humains et les campagnes pour la solidarité [7]. Dès leur origine, elles oscillent entre charité, assistance et protection, d’une part, et solidarité horizontale, éducation populaire et militantisme, d’autre part, présentant des caractéristiques contradictoires du point de vue de l’émancipation.

A partir des années 80, dans le double contexte du retour à la démocratie et du plan d’ajustement structurel, Caritas et les pastorales sociales étendent leur travail au développement économique et productif et fusionnent, en 1994, en une seule et même institution au niveau national, la commission épiscopale de pastorales sociales Cepas Caritas. Axée sur l’action en faveur des pauvres, l’ambivalence entre charité et solidarité perdure, se matérialisant notamment dans la différence entre la promotion d’activités individuelles ou familiales ou au contraire supra-familiales et solidaires. Dans le premier cas, prime un rapport vertical de protection entre l’Eglise et ses bénéficiaires, alors que dans le second, s’initie une dynamique collective de nature horizontale. Si la protection peut être bienvenue dans la mesure où elle offre des alternatives à l’absence de revenus ou à des activités plus dégradantes, elle n’en demeure pas moins fondée sur un rapport inéluctable de domination. S’agissant de femmes, cette relation tend de plus à revêtir une dimension paternaliste.

Cepas Caritas dans le processus de changement politique

C’est avec ces ambivalences que l’institution va se positionner dans le contexte politique des années 2000. Au début de la décennie, des responsables de Cepas Caritas participent aux Forums sociaux mondiaux de Porto Alegre. Ils rencontrent les leaders de Caritas brésilienne, qui fait partie du groupe de travail à l’origine de la création par le président Lula, en 2003, du secrétariat d’Etat chargé de l’Economie solidaire. En Bolivie, dans le contexte du changement politique qui s’amorce à cette même époque, Cepas Caritas prend position en faveur de l’économie solidaire, alors que les conseils épiscopaux de Bolivie et d’Amérique latine en font une priorité.

Durant cette période, Cepas Caritas, en lien avec le Renacc, participe activement à l’élaboration des propositions en faveur de l’économie solidaire et du commerce équitable auprès de l’assemblée constituante et à l’organisation de ce qui deviendra en 2009 le mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable. Sur le plan politique, elle organise, en 2010, l’atelier de socialisation et de validation de la stratégie plurinationale d’économie solidaire et de commerce équitable, sous l’égide de l’évêque de La Paz et avec la participation inédite de responsables politiques de haut rang comme la ministre du Développement productif et de l’Economie plurielle. Pourtant, en 2012, Cepas Caritas quitte le directoire du mouvement dans un contexte de tensions avec les représentants d’organisations de producteurs, qui regrettent le manque de participation, tout en ayant tendance, du moins pour les plus grandes d’entre elles, à contourner le mouvement en usant de canaux d’accès directs à la sphère politique.

A la matrice de l’économie solidaire et du commerce équitable s’en ajoute donc une autre, articulée autour du message chrétien de charité et de solidarité et animée par l’Eglise catholique progressiste. Cette autre matrice possède elle-même une trajectoire ancienne et traversée, des années 50 à aujourd’hui, par une tension entre la logique de la charité et celle de la solidarité horizontale et démocratique, contradictoires du point de vue de l’émancipation. Dans ces conditions, l’implication de l’Eglise catholique dans le mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable à la fois le renforce par sa capacité d’action et introduit des différends et des conflits qui s’ajoutent aux litiges avec le mouvement syndical.

Les organisations de femmes, entre génération de revenus et protection locale

Des contraintes anciennes qui s’intensifient dans les années 80 et 90

Aux côtés du mouvement syndical, du mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable et de l’action sociale de l’Eglise se dessine une quatrième trajectoire de l’économie communautaire et solidaire en Bolivie : celle des femmes des milieux populaires. Ces dernières participent massivement aux initiatives solidaires, que ce soit à travers leur contribution au travail familial dans des organisations, en particulier agricoles, dont leur mari est membre, ou à titre individuel dans des groupes de production, notamment artisanale, qui peuvent être mixtes ou exclusivement féminins. Elles décrivent souvent le but de leur activité comme étant de générer un revenu « complémentaire » à celui de leur mari – quand bien même il peut être d’un montant comparable – ou un « petit » revenu, dans le cas des femmes chefs de foyer. Dans certains groupes, en particulier ceux qui sont exclusivement féminins, les femmes organisent de plus collectivement certaines tâches domestiques, comme la garde des enfants et la préparation du déjeuner, mettent en place des fonds de secours collectif – comparables aux caisses du mouvement associationniste français du xixe siècle – et entretiennent des réseaux de solidarité locale.

La trajectoire des femmes dans les initiatives solidaires est ancienne, mais elle s’intensifie lors de la crise économique (dette publique extérieure, hyperinflation, récession économique) et politique des années 80 et 90 en Amérique latine. Les réformes néolibérales mises en oeuvre dans ce contexte entraînent une accélération de l’urbanisation et réduisent les possibilités d’échanges non monétaires. Alors que de nombreuses femmes pauvres doivent se consacrer à de nouvelles activités génératrices de revenus, les politiques sociales, en particulier de care, sont profondément insuffisantes. Les services marchands dans ce domaine, notamment les crèches, leur sont inaccessibles, tout comme le système d’assurance maladie et vieillesse, réservé à la petite fraction d’entre elles dont le mari a un emploi formel (Salazar, Jimenez, Wanderley, 2009). Dans ce contexte, les femmes pauvres sont confrontées de manière aiguë au double impératif de générer un revenu et prendre soin de leur famille et d’entretenir les réseaux de solidarité. Elles s’y efforcent par une série d’arrangements, dont l’un des premiers consiste à restreindre leur activité génératrice de revenus à des occupations leur permettant soit d’emmener leurs enfants avec elles, soit de travailler chez elles ou près de chez elles et d’avoir des horaires flexibles (Wanderley, 2009, chap. IV). Les organisations d’économie populaire solidaire, en particulier de femmes, répondent précisément à cette double nécessité et se multiplient à cette époque dans les quartiers urbains périphériques et dans certaines bourgades et communautés rurales (Hillenkamp, 2012).

L’économie solidaire dans les luttes féministes de reconnaissance

C’est également durant cette période que s’affirme un mouvement féministe impulsé par des femmes de classe moyenne, ayant une trajectoire dans les partis de gauche et dans la lutte contre les dictatures militaires et qui se lient, à partir du retour à la démocratie en 1982, avec des ONG, des bailleurs internationaux ou des programmes nationaux (Farah, Salazar, 2007). Ce courant attire l’attention sur les inégalités de droit, la violence contre les femmes et les discriminations dans la sphère politique, économique et sociale. Il centre son combat sur les réformes politiques de reconnaissance des droits des femmes. Il parvient à introduire l’égalité et l’équité de genre dans le débat public, à un moment où sont discutés le recul des droits sociaux, le biais masculin des politiques de développement et la féminisation de la pauvreté (ibid.).

Dans ce cadre, le travail avec des groupes s’offre aux ONG féministes comme un moyen complémentaire pour dépasser les discriminations dont les femmes des secteurs populaires souffrent pour accéder au marché. Des modes d’organisation associatifs et autogestionnaires sont encouragés dans les interstices du modèle néolibéral. Ils permettent aussi de développer l’empowerment (« empoderamiento ») individuel et collectif (Charlier, 2011) dans une perspective de renforcement de la société civile.

Dans l’ensemble, on peut faire l’hypothèse que le soutien des ONG aux organisations de femmes se concentre, durant cette période, sur la génération de revenus – désignée par les intéressées elles-mêmes comme prioritaire –, mais peine à les accompagner dans leur dimension sociale, qui s’exprime dans des initiatives comme les cantines et les garderies collectives ou les caisses de secours des groupes. Souvent fragiles et partielles, ces initiatives demanderaient à être soutenues par l’Etat ou les ONG dans le cadre de nouvelles formes d’action publique. L’accompagnement des ONG à travers l’empowerment, qui doit permettre aux femmes de revendiquer leurs droits elles-mêmes depuis le niveau local (municipal), n’agit qu’indirectement et ne produit que de faibles résultats dans ce domaine.

Féminisme « historique » versus mouvements de femmes indigènes dans le contexte actuel

Les années 2000 amènent une double évolution. Premièrement, un certain nombre d’ONG féministes et d’organisations de femmes se rapprochent des organisations faîtières de l’économie solidaire et du commerce équitable comme le CIOEC, le Renacc, puis la Plateforme et le Mouvement. Rejoignant la dénonciation des rapports de classe et de leur base ethnique, elles épousent la cause des « petits producteurs » et leurs demandes, comme le commerce équitable et les finances solidaires. En revanche, et malgré la participation active d’ONG féministes dans ces réseaux, le genre et les nécessités spécifiques des femmes dans l’économie solidaire, ayant trait notamment au travail reproductif et à la protection sociale, ne sont pas thématisés au-delà de références générales à l’équité de genre (CIOEC, 2006 ; Plataforma, 2007).

Au même moment, un second changement se dessine dans la configuration du mouvement féministe. Alors que ce dernier avait été dominé par des femmes des classes moyennes depuis les années 90, émerge désormais une composante indigène. Sous l’égide de la Confédération nationale des femmes paysannes indigènes originaires de Bolivie Bartolina Sisa, alliée du MAS, ce courant s’affirme à l’occasion de l’assemblée constituante (Rousseau, 2011). Il propose une interprétation de l’équité de genre inspirée du modèle indigène du chachawarmi (littéralement, « homme-et-femme »), dont le principe est la complémentarité par l’union d’éléments féminins et masculins, distincts et généralement opposés.

Ce positionnement engendre un différend avec les féministes historiques, pour qui l’équité de genre doit être fondée sur l’égalité des droits, mais aussi une dispute avec certains intellectuels indigènes. Pour ces derniers, le discours sur la complémentarité ne saurait occulter la hiérarchisation des rôles de genre : dans la sphère politique communautaire, où les hommes sont investis de l’autorité, et les femmes, chargées du service à la communauté (Ticona Alejo, 2003) ; et dans la sphère économique communautaire, où l’apparente uniformité, combinée à un discours sur l’aide entre frères et soeurs, n’est qu’un voile subtil occultant la subordination, voire l’exploitation des femmes (Choque Quispe, 2007).

D’autres observateurs pointent l’« essentialisation stratégique » du chachawarmi par le MAS et montrent que, au sein même de la population indigène, les rôles de genre et les relations intra-foyers sont divers et en réalité influencés par des facteurs liés au capitalisme et à sa base coloniale comme la religion, l’éducation, le militaire et les conceptions du travail et de l’argent (MacLean, 2013). Le différend sur la conception même des rapports sociaux et de l’équité de genre ne peut être séparé d’enjeux stratégiques. A travers leur adhésion au discours communautaire, dont le chachawarmi représente un élément clé, les Bartolinas Sisas positionnent leurs syndicats de femmes comme organisations économiques communautaires aptes à bénéficier des nouvelles politiques publiques. Une frontière politique est créée entre organisations communautaires et celles qui sont liées au mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable, quand bien même la base de ce dernier est en grande partie indigène. Cette scission se révèle plus profonde que les intérêts des femmes indigènes et, plus largement, populaires qui pourraient les réunir.

Féminisme et solidarité, de la raison pratique au débat public ?

Prise entre ces deux mouvements et souvent occultée par eux, la trajectoire propre des organisations de femmes dans l’économie communautaire et solidaire tend à passer inaperçue au niveau politique. A la base, pourtant, ces organisations répondent à une logique singulière déterminée par le double impératif de générer un revenu et d’organiser le travail reproductif en maintenant des solidarités de proximité. Cette logique esquisse une matrice de justification de l’action de ces femmes qui se présente d’abord comme une raison pratique dans l’action quotidienne. Pour articuler ce niveau avec celui du débat public sur la justice sociale et obtenir une transformation des politiques sociales, des compromis et des alliances avec le mouvement féministe « historique » et avec le mouvement de femmes indigènes se révèlent essentiels. Le scénario actuel est, en la matière, à la fois complexe et ouvert.

Conclusion

Les quatre trajectoires historiques retracées ici des organisations et des mouvements sociaux qui alimentent le projet multiforme de l’économie communautaire et solidaire en Bolivie mettent en évidence les logiques propres qui les animent, ainsi que leurs surfaces de recoupement et les distances et les conflits qui les séparent.

Le mouvement syndical et indigène et le mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable partagent des bases culturelles, politiques et organisationnelles communes dans les communautés rurales et dans les quartiers populaires urbains. Pourtant, le discours et les politiques gouvernementales depuis l’accession au pouvoir du MAS ont aiguisé la concurrence entre eux pour la reconnaissance comme sujet politique et ont forgé une dispute qui porte désormais sur l’interprétation de la relation entre communauté et solidarité : la communauté est-elle le seul creuset légitime de la solidarité dans le monde indigène ? Ou bien la solidarité est-elle en permanence recréée, dans des communautés traditionnelles rurales, mais aussi dans de nouvelles communautés populaires ?

Depuis les années 90, Caritas et les pastorales sociales sont l’une des composantes actives du mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable en Bolivie. Leur action sur le terrain reste étendue, mais, au fur et à mesure que le discours communautaire se radicalise, l’assistance sous toutes ses formes est symboliquement délégitimée. L’équilibre subtil entre charité et solidarité chrétiennes devient sans doute plus difficile à trouver et donne de plus en plus lieu à une confrontation entre ceux qui défendent un modèle de relations de type horizontal ou au contraire vertical au sein du mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable.

Alors que ces différends et ces disputes occupent le devant de la scène, ces trois trajectoires ont en commun d’être assises sur une large base d’organisations de femmes. Peu reconnue et difficilement perçue, cette caractéristique révèle que la solidarité n’intervient pas que dans le domaine productif – celui du travail rémunéré –, mais aussi dans celui de la reproduction de la vie. Parce que les femmes sont, socialement, tenues pour responsables de ce domaine et parce qu’en Bolivie ni l’Etat ni le marché n’en assurent une part importante, les femmes pauvres s’engagent massivement dans l’économie solidaire. Elles y développent une logique pratique leur permettant d’« arranger » leurs différentes responsabilités.

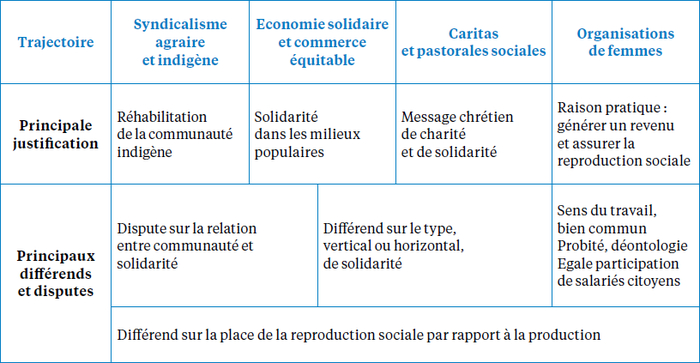

A travers les différends et les disputes entre ces trajectoires (synthétisées dans le tableau en page suivante), on entrevoit le potentiel et les difficultés des organisations et des mouvements sociaux qui les composent pour construire aujourd’hui un projet commun d’économie communautaire et solidaire. La recherche de compromis entre mouvement syndical et indigène et mouvement d’économie solidaire et de commerce équitable apparaît comme une priorité à l’heure où tous deux risquent d’être marginalisés dans les politiques gouvernementales qui, en dépit du discours, obéissent de plus en plus à un nouveau modèle de capitalisme d’Etat. La reconnaissance de la dimension féminine – et potentiellement féministe – de cette économie est également essentielle pour unir les efforts portant, de manière inséparable, sur l’organisation solidaire des domaines productif et reproductif.

Tableau

Synthèse des trajectoires, justifications, différends et disputes de l’économie solidaire et communautaire en Bolivie

Appendices

Notes

-

[1]

L’extractivisme est fondé sur l’extraction de matières premières non renouvelables (hydrocarbures et minerais) et, dans une moindre mesure, renouvelables (principalement soja, bois et quinoa), en vue de les exporter avec peu ou pas de valeur ajoutée. Les critiques de ce modèle dénoncent la dépendance qu’il crée vis-à-vis du marché mondial, les termes défavorables de l’échange des produits agricoles et l’économie rentière – cause d’inégalités et de sous-emploi – qu’il génère à l’intérieur du pays.

-

[2]

Ce corpus a été réuni par les auteurs en plusieurs vagues d’enquête depuis 2005. Voir, en particulier, Wanderley, 2009 ; Hillenkamp, 2012. et 2013.

-

[3]

Ce terme désigne les paysans indigènes asservis au travail agricole dans les haciendas.

-

[4]

Du nom du chef aymara Túpac Katari, qui dirigea le soulèvement indigène contre les Espagnols en 1781 à La Paz.

-

[5]

Il s’agit de paysans indigènes originaires de l’Altiplano qui ont fui la pauvreté et le manque de terres dans cette région du pays pour s’établir dans les plaines orientales, mieux dotées de ce point de vue.

-

[6]

Lois 144 de révolution productive communautaire agricole de 2011 et 338 pour l’intégration de l’agriculture familiale et la souveraineté alimentaire de 2013.

-

[7]

Caritas.org/where-we-are/latin-america/bolivia, consulté le 3 décembre 2014.

Bibliographie

- Albó X., 2002, Pueblos índios en la política, Cuaderno de investigación, n° 55, La Paz, Plural.

- Boltanski L., Thévenot L., 1991, De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.

- Charlier S., 2011, « “Empoderamiento” des femmes par l’économie populaire solidaire : participation et visibilité des femmes en Bolivie », in Guérin I., Hersent M., Fraisse L. (dir.), Femmes, économie et développement : de la résistance à la justice sociale, Paris, érès, IRD.

- Choque Quispe M. E., 2007, « Equidad de género en las culturas aymaras y qhichwa », Machaca.cebem.org/documents/capacitacion_2007_equidad_genero.pdf [dernier accès le 19 janvier 2015].

- Choque Quispe M. E., Mamani C., 2003, « Reconstrucción del Ayllu y derechos de los pueblos indígenas : el movimiento Indio en los Andes de Bolivia », in Ticona E. (dir.), Los Andes desde los Andes : Aumaranaka, Qhichwanakana Yatxatawipa, Lup’iwipa, La Paz, Yachaywasi.

- CIOEC, 2006, Propuesta para la asamblea constituyente, La Paz, CIOEC.

- Farah I., Salazar C., 2007, La desigualdad entre mujeres, La Paz, universidad Mayor de San Andrés, Postgrado en ciencias del desarrollo.

- García Linera A., Chávez León M., Monje Costas P., 2004, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia : estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, La Paz, Diakonia, Oxfam et Plural Editores.

- Hillenkamp I., 2012, La economía solidaria ¿ un camino de emancipación para las mujeres de la ciudad de El Alto ? El Alto, Bolivie, Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza.

- Hillenkamp I., 2013, L’économie solidaire : entre marché et démocratie, Paris, Genève, Karthala, GIP.

- Ired, 1999, Peuples et pouvoirs : organisations populaires en marche ; Afrique, Amériques, Asie, Paris, L’Harmattan.

- MacLean K., 2013, « Chachawarmi : Rhetorics and Lived Realities », Bulletin of Latin American research, vol. 33, p. 76-90.

- Michaux J., Gonzalez M., Blanco E., 2003, « Territorialidades andinas de reciprocidad : la comunidad+, in Temple D. et al., Las estructuras elementales de la reciprocidad, La Paz, Plural.

- Moller E., 1986, El cooperativismo como proceso de cambio : de la comunidad tradicional a la cooperativa moderna, La Paz, Editorial Los Amigos del Libro.

- Plataforma permanente multisectorial para la economía solidaria y el comercio justo en Bolivia, 2007, Propuesta de economía solidaria y comercio justo en Bolivia, La Paz.

- Rivière G., 2004, « Bolivia : el pentecostalismo en la sociedad aimara del Altiplano », in Spedding, A. (dir.), Gracias a Dios y a los Achachilas : ensayos sobre la sociología de la religión en los Andes, La Paz, Iseat-Plural.

- Rousseau S., 2011, « Indigenous and feminist movements at the constituent Assembly in Bolivia », Bulletin of Latin American research review, vol. 46, p. 5-28.

- Salazar C., Jiménez E., Wanderley F., 2009, Migración, cuidado y sostenibilidad de la vida, La Paz, Plural.

- Ticona Alejo E., 2003, « El “Thakhi” entre los Aimara y los Quechua o la Democracia en los Gobiernos Comunales », in Ticona Alejo E. (dir.), Los Andes desde los Andes : Aymaranakana, Qhichwanakana Yatxatawipa, Lup’iwipa, La Paz, Yachaywasi.

- Wanderley F., 2009, Crecimiento, empleo y bienestar social ¿ Por qué Bolivia es tan desigual ? La Paz, Cides-UMSA, Plural Editores, IRD.

- Wanderley F., 2013, ¿ Qué pasó con el proceso de cambio ? Ideales acertados, medios equivocados y resultados trastrocados, La Paz, Cides-UMSA.

List of tables

Tableau

Synthèse des trajectoires, justifications, différends et disputes de l’économie solidaire et communautaire en Bolivie