Abstracts

Résumé

Si la gestion des compétences est encore un sujet d’actualité à la fois pour les gestionnaires de ressources humaines et pour bon nombre de responsables d’entreprise, c’est que l’objet même de cette gestion ne cesse de prendre de l’importante au sein des nouveaux systèmes productifs et face aux nouvelles contraintes de l’environnement. Pourtant, ces nouvelles approches, dont on parle beaucoup, sont peu et mal connues, et ne sont que très rarement mises en perspective au plan international. Il peut donc être intéressant, partant d’un enjeu « théoriquement » similaire — la compétence — de voir de quelle façon ces logiques et ces modes de gestion ont été conceptualisés, instrumentés et implantés de chaque côté de l’Atlantique. L’analyse conduit à observer que si les deux systèmes se sont constitués de façon contingente, et que certains facteurs lourds leur sont encore associés aujourd’hui, d’autres forces poussent vers une certaine standardisation, pour ne pas dire universalisation des approches dans ce domaine désormais central de la gestion des ressources humaines.

Summary

As a management style that is still in its infancy, the phenomenon of competency management has gradually grown in importance to the point that it is now a well-established practice in full development on both sides of the Atlantic. However, what is called “competency management” covers a wide range of practices in different countries, and is positioned differently, particularly as concerns France and North America. As well, this approach has not yet been well documented from a comparative standpoint.

The comparison of these two national contexts shows that we are clearly faced with two distinct systems, each with its own history, its pace, and its practical details in structuring, its means of organization and of leading and also, doubtlessly, having its own structuring effects on the environments in which it is established. Competency management will thus have given rise to, under the combined effect of a number of historical, economic or structural, legislative and cultural factors, specific developments, and dependant on each of these environments. In this way, managing competencies, in its French form does not cover the same reality as does managing competencies in the American style. Several differentiating elements stand out between the two systems. The conceptual work from which skills management has developed appears more multidisciplinary in nature, more intensive, and at the same time, richer in the French context (sociology, education, ergonomics, cognitive psychology, adult education, etc.) than on the American side, where psychology is the key consideration. The centrality of performance in the debate and in the instrumentation is also clearly evident in the North American context. The key skills are first identified and measured through discriminating behaviours among the most productive workers, then these skills are defined, calibrated, and measured with a view to a certain performance level which is to be attained. What is even more significant, perhaps, is that competency management does not target the same employee categories: middle and upper management, non-unionized, on the North American side, and operators and technicians, often unionized, on the French side. As a corollary of the preferred targets, we often find reference points strongly centered on “soft” and generic skills on the American side, while more specialized knowledge and skills are given center stage on the French side. Instruments for evaluation do exist in the French context, but these seem more “rustic,” and, in a certain way, cut off from academic sources which would make it possible to render the process objective. Finally, if the American style of skills management certainly aims to upgrade internal competency capital, this aim is in parallel with a turn towards mobilization and “cultural control” in trying to promote certain values, and in ascertaining that behaviour sufficiently aligns with strategic priorities. Overall, if the system’s goals are perhaps less “strategic” and if the instrumentation in France is less noticeable, this is doubtless in favour of a more marked goal of social regulation. Competencies do not escape the legislator’s notice, and continue to be a point of collective negotiation between social partners. On the North American side, skills are found to be part of the employer initiative, and their application is strictly reserved for management.

Nevertheless, analysis shows that the competency management instrumentation presents certain important similarities between North America and France. As conceptualized by both sides, one may say that, competency management is not yet truly operationalized and is far from being completely implemented in businesses, thus confirming a significant gap between popular management discourse, and the reality of practices. When it does exist, several observations are clear: (1) A “competence,” as considered as an operational variable, is mostly a shared issue. In both cases, it is an uncertainty whose optimized control has become indispensable to achieving performance; (2) the fields of competence included in a frame of reference only cover, at best, a portion of reality. A more cross-sectional and corporate approach on the one hand, a tendency more towards trade and specialization on the other, the reference points remain strategic and dependant constructs; (3) competency management only covers a small part of the personnel in place (in North American, upper management and hierarchical lines; in France, primarily operators) while competence is each time announced as an issue and as a field of organizational management; (4) only a portion of competencies is actually taken into consideration—the more generic (soft competencies) in North America, the more specialized (skills) in France—leaving aside for the most part (for the time being at least) the other constituents; (5) the linkage of competency management with other human resources sub-systems, that is to say, its purpose is only very partially guaranteed and often called into question in its final implementation; and finally, (6) this means of management, which by definition is supposed to be forward-looking and minimally projected into the future of employees and of the organization is most often guided by the logic of short-term adaptation.

Based on these observations, the hypothesis of convergence for French and North American approaches can be expressed in the short or in the long term. This convergence could be promoted by several “heavy” factors: (1) internationalization of businesses, and of consulting practices, exchanges between managers, consultants and researchers, combined with a broadened publication of knowledge as to the factors for success in competency management etc.; (2) the implantation of centralized systems for similar management so as to standardize approaches by skill; (3) the unifying influence of new concepts popular with managers (“the learning organization,” “the intelligent enterprise,” “knowledge management,” etc.). On the other hand, certain characteristics of each of the two systems seem inevitably to depend on other limitations, whether these are due to legislative, statutory or conventional limitations, due to cultural pressure, through management tradition or due to a purely strategic choice. The idea of a “convergence by means of slow sedimentation” between the two systems cannot therefore be put forward at the conclusion of this article. Competency management systems are, without a doubt, decisional processes involving too many vital company elements so as to be able to easily allow a shift towards universality. But paradoxically, these systems must deal with a resource and with the criteria for using and mobilizing this resource, and these are tending to become so “universal” that their management systems may no longer remain totally centered on local or national realities.

Resumen

Si la gestión de competencias es aún un sujeto de actualidad para los directores de recursos humanos y para numerosos responsables de empresa, es porque el objeto mismo de esta gestión no cesa de tomar importancia en los nuevos sistemas productivos y frente a las nuevas exigencias del entorno. Sin embargo, estos nuevos enfoques, sobre los cuales se ha hablado bastante, son poco o mal conocidos y son raramente vistos desde una perspectiva internacional. Puede ser entonces interesante, partiendo de un desafío “teóricamente” semejante ‑ la competencia –, de ver de qué manera esas lógicas y esos modelos de gestión han sido conceptualizados, instrumentados e implantados de cada lado del Atlántico. El análisis de los autores conduce a observar que si los dos sistemas se han constituido de manera contingente y que ciertos factores fuertes siguen hasta ahora asociados a ellos, otros factores llevan a cierta estandardización, por no decir universalización de los enfoques en el campo – de ahora en adelante central – de la gestión de recursos humanos.

Article body

La gestion des compétences s’est implantée dans les entreprises il y a environ une quinzaine d’années. Mode managériale dans ses premiers temps, le phénomène a peu à peu pris de l’ampleur au point de constituer désormais une pratique bien implantée dans certaines grandes entreprises et une source d’expérimentation dans bien des milieux. Mais, dans les faits, ce que l’on qualifie de « gestion des compétences » recouvre une grande diversité de pratiques selon les pays, selon les organisations, et bien souvent même, selon les unités d’affaires ou de production. Pourtant, malgré cette place accrue prise au sein des stratégies de ressources humaines, la gestion des compétences n’a pour l’instant fait l’objet que d’un nombre très limité de comparaisons internationales et reste centrée autour des problématiques européennes relatives à la production des qualifications (Colardyn, 1996 ; Flück, Méhaut et Leclerc, 2002 ; Louart, 2003).

Une mise en perspective « France – Amérique du Nord » présente ainsi plusieurs intérêts. Tout d’abord, il faut bien constater que les pratiques de gestion nord-américaines sont sources, en sol français, autant de fascination et d’attirance que de rejet a priori ; ce qui peut entraîner dans bien des cas une vision quelque peu tronquée de la réalité. Il est également clair que de multiples transferts d’expériences ont déjà eu lieu entre les deux continents, ne serait-ce que par la présence en Europe de filiales de multinationales américaines ou canadiennes, et de par l’influence, dans le cas particulier du Québec, des conceptualisations développées par les praticiens et chercheurs français. Enfin, des deux côtés de l’Atlantique, la gestion des compétences a déjà commencé à laisser entrevoir ses plus-values potentielles mais aussi ses limites et ses risques. Tous ces éléments nous amènent à penser que la gestion des compétences peut constituer un point d’application intéressant pour raisonner sur la dialectique « universalité – contingence » en gestion des ressources humaines (GRH). Comment ces construits se développent-ils ? À quels niveaux et selon quelles modalités sont-ils influencés par les spécificités de leur environnement national ? Se produit-il certains « transferts technologiques » autour de ces modes de gestion ? Jusqu’à quel point enfin les pratiques de GRH ont actuellement tendance à s’internationaliser ?

Ce texte se veut ainsi une mise en parallèle des approches développées de part et d’autre de l’Atlantique, et non une analyse comparative systématique. Plus modestement, le « portrait » de l’état des pratiques de gestion des compétences et de leurs modalités d’application en France et en Amérique du Nord se limitera ici à dégager quelques grandes caractéristiques des systèmes en place et à tenter de les contextualiser lorsque les données disponibles sont suffisantes.

L’émergence des modèles de gestion des compétences

Les origines

Amérique du Nord : à la recherche des caractéristiques des « high achievers »

La paternité de la gestion des compétences semble assez bien établie en Amérique du Nord même si, bien sûr, l’étendue du continent et le foisonnement de pratiques de gestion qui sont apparues au début des années 1970 n’exclut pas totalement qu’il y ait eu d’autres expériences intéressantes à ce sujet. C’est un certain David McClelland, à l’époque enseignant de psychologie à l’Université Harvard, et spécialisé dans l’étude de la motivation et du développement personnel, qui pose les premiers jalons conceptuels et méthodologiques et qui lance les premières expérimentations d’envergure dans le domaine. McClelland travaillait déjà depuis de nombreuses années sur la mise au point de tests permettant d’identifier les attitudes et les habitudes des personnes les plus performantes (high achievers). Il avait par ailleurs établi dans ses travaux que les tests d’aptitudes et de connaissances ainsi que les diplômes n’étaient pas de bons prédicteurs de la performance en emploi et qu’en outre ils étaient souvent biaisés en défaveur des minorités, des femmes et des couches désavantagées de la population. McClelland chercha alors à isoler des facteurs véritablement discriminants de la performance et qui ne seraient pas trop fortement biaisés par certaines variables socio-économiques.

Le concept de compétence était pour la première fois au coeur du raisonnement sur la performance individuelle. Deux grands principes allaient caractériser dès le début son approche méthodologique. On procéderait tout d’abord par échantillonnage au sein de la catégorie concernée. Les caractéristiques d’un groupe d’employés très performants seraient comparées à celles d’un autre groupe d’employés, jugés significativement moins efficaces dans leur travail. On chercherait ensuite à identifier les modes de raisonnement et les comportements qui semblent reliés à la performance des individus. Ce repérage se fera par l’analyse de situations concrètes dans lesquelles les salariés ont eu à réagir et à adopter des comportements spécifiques.

En 1973, McClelland fonda, avec le psychologue David Berlew, la compagnie McBer afin d’expérimenter ses approches à plus grande échelle dans les entreprises (Lucia et Lepsinger, 1999). Les premières applications permirent à McClelland de valider ses principaux résultats de recherche et l’amenèrent à développer avec Charles Dailey une nouvelle approche de l’entretien de recrutement : « l’entretien d’événements comportementaux » (behavioral event interview). Ces entretiens individuels, d’une durée d’une heure, conduits auprès des deux échantillons d’employés, différenciés en termes de performance, devaient permettre de documenter de façon détaillée au moins trois situations (incidents) critiques (Flanagan, 1954) dans lesquelles chaque employé avait eu du succès et trois autres dans lesquelles il avait vécu un échec. L’objectif était d’établir une liste des capacités, caractéristiques et connaissances reconnues comme des points forts mobilisés dans des situations vécues. Toutes ces entrevues faisaient l’objet d’une retranscription écrite. Une analyse de contenu rigoureuse était conduite et un codage des éléments caractéristiques reliés à l’obtention de la performance permettait de tester statistiquement les différences entre les deux échantillons. L’ensemble de cette démarche, mise au point au fil des années, permis à McClelland de poser les bases d’un système d’élaboration des référentiels de compétences et d’alignement des sous-systèmes de ressources humaines (job competence assesment methodology) extrêmement sophistiqué.

La grande nouveauté introduite par McClelland était de postuler que c’est la nature des compétences clés mobilisées par les meilleurs dans l’exercice de leur emploi qui est le plus sûr prédicteur de la performance, et non un quelconque alignement sur les caractéristiques objectives requises par le poste occupé. Au niveau méthodologique, McClelland allait par ailleurs utiliser toute son expérience de psychologue et de scientifique pour introduire de la rigueur dans les raisonnements et les mesures du phénomène (utilisation d’échantillons, méthodes de collecte de données diversifiées, échelles de mesure, analyse de contenu, procédure de validation, etc.). On voit donc que dès le milieu des années 1970 existait du côté nord-américain une méthodologie complète, rigoureuse et opérationnelle pour identifier les compétences clés d’un emploi en rapport direct avec le niveau de performance attendu dans cet emploi[1].

Enfin, constat important, bien que les méthodes d’analyse développées puissent s’appliquer à toutes sortes d’emplois, la gestion des compétences rentre dans la majorité des entreprises nord-américaines « par le haut » ; c’est-à-dire au niveau du personnel d’encadrement et de direction. L’important courant de recherche nord-américain sur le leadership et la préoccupation des directions pour la qualité de la « gérance » y sont sûrement pour quelque chose. Elle ne touche au début qu’exceptionnellement les autres catégories de salariés bien que l’ouverture est désormais effective depuis quelques années vers des groupes d’employés relativement qualifiés et considérés comme stratégiques dans le fonctionnement de l’entreprise (ex. : techniciens d’entretien, agent de service à la clientèle dans les institutions financières, etc.).

France : permettre un renouvellement de la gestion des opérateurs

Bien que des tentatives aient été faites par la filiale française de Hay pour diffuser l’approche nord-américaine en France (Mitrani, Dalziel et Bernard, 1992), son succès fut modeste. En fait, le Competency-Based Human Resource Management semble postérieur de quelques années à la gestion des compétences à la française qui, quant à elle, n’a pas procédé d’une conceptualisation a priori, mais a plutôt émergé d’une série d’expérimentations en entreprises.

Dans les années 1960, le complexe d’éducation des adultes de Nancy, constitué autour du Centre universitaire de coopération économique et sociale (CUCES), de l’Association du CUCES (ACUCES) et de l’INFA (Institut national pour la formation des adultes), oeuvrait dans le but de développer, partout en France, l’éducation permanente, conçue en relation étroite avec les transformations du travail. Au début des années 1970, des expériences de nouvelles formes d’organisation du travail et de gestion de la main-d’oeuvre se mettaient en oeuvre dans la sidérurgie. La logique « compétence » était en germe dans l’usine d’Imphy (département de la Nièvre), qui appartenait alors à Sacilor. En partenariat avec l’ACUCES, la gestion des carrières par postes de travail est abandonnée au profit d’une gestion par les compétences.

La gestion des compétences s’est constituée, en tant que pratique, dans la deuxième partie des années 1980 à l’initiative de quelques grandes entreprises. Le 4 octobre 1984, l’un des plus gros organismes privés de formation de l’époque, la Cegos (Cannac et Cegos, 1985) avait focalisé l’attention sur la notion de compétence en organisant un colloque ayant pour thème l’« éducation professionnelle permanente » et centré sur le projet d’une articulation plus forte entre la formation continue et les stratégies de l’entreprise. L’accent est mis sur les nouvelles compétences requises par l’économie et le rôle des entreprises dans le développement de ces compétences.

Parmi les expériences pionnières, IBM France fait figure de précurseur. En 1985, cette entreprise engage dans son usine de Corbeil Essones, au sud de Paris, une « gestion des compétences » [sic] afin de faciliter la recherche de spécialistes, d’aider à l’orientation et à la réorientation des carrières et d’organiser la formation interne pour satisfaire les besoins de l’entreprise à moyen et long termes : 740 compétences, définies comme autant de « savoir-faire associés au poste de travail » sont répertoriées (ex. : synthèse des résines), classées en 53 spécialités (ex. : analyse chimique de laboratoire), regroupées à leur tour en 12 familles (ex. : chimie). Cette expérience anticipait sur l’instrumentation de gestion des compétences, telle qu’elle se diffuse encore aujourd’hui. La gestion des compétences — au sens actuel — est en marche.

Jusqu’au début des années 1990, l’expression « gestion des compétences » était peu employée et évoquait essentiellement des réflexions sur le thème de l’entreprise comme système éducatif. La formation est rebaptisée « développement des compétences » et le discours dominant est celui des consultants. La gestion des compétences s’alimente des travaux du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) qui propose « l’emploi-type dynamique » comme unité de gestion.

Les rationalités

Amérique du Nord : une logique économique, à la fois instrumentale et stratégique

La gestion des compétences paraît s’être développée en Amérique du Nord sous l’effet d’au moins trois forces conjuguées, soit : 1) la conviction, face à des environnements d’affaires beaucoup plus turbulents et incertains, que la compétence du personnel était désormais au coeur de l’avantage concurrentiel de la firme (qualité, service à clientèle) ; 2) l’urgence, sous la pression combinée des pénuries de main-d’oeuvre, du manque de polyvalence et de mobilité à l’interne, et des niveaux élevés de roulement de personnel de repenser la place de la compétence au sein de la GRH ainsi que les approches de développement traditionnelles ; et 3) incontestablement un effet de mode managériale (qui ne semble pas encore épuisé !)

En schématisant, le virage compétence s’inscrit du côté nord-américain dans une logique stratégique et économique. Il s’agit d’un phénomène « local », contingent à l’entreprise, et reposant pratiquement toujours sur l’initiative patronale, et non d’une logique de gestion insufflée sur une base sectorielle ou régionale. Ce mouvement s’inscrit par ailleurs assez clairement dans des entreprises ayant déjà amorcé des transformations autour de la problématique qualité et de la réingénierie des processus (notamment autour des normes ISO). On la retrouve bien sûr d’abord et avant tout dans la grande entreprise privée, mais le phénomène est maintenant tout à fait présent dans le secteur public ou parapublic (tout particulièrement au Canada) et nombre d’expérimentations commencent à toucher les PME. Dans le cas des corporations multiétablissements, transcontinentales ou multinationales, la gestion des compétences se conçoit et s’instrumente presque toujours au niveau corporatif (ex. : le logiciel-programme « Skills » d’IBM) ; les diverses unités d’affaires ayant généralement ensuite le choix d’adhérer ou non à la démarche, voire même de l’adapter aux spécificités de leur milieu.

Si l’intérêt pour la compétence, sa conceptualisation, sa mesure, son usage dans certains processus de gestion apparaît au début des années 1970, la gestion des compétences comme telle, c’est-à-dire un ensemble de problématiques et de pratiques de GRH articulées autour du concept de compétence, n’apparaît semble-t-il au sein des grandes entreprises nord-américaines que beaucoup plus tard ; peut-être au début des années 1990 aux États-Unis et vers 1995-1996 dans les grandes corporations canadiennes. Il reste néanmoins extrêmement difficile de localiser et de quantifier avec précision le phénomène. Il n’existe en effet pas de recherche, à la fois fiable et suffisamment représentative, de l’état de ces pratiques et de leur évolution au cours de la dernière décennie. L’exception est sans doute le sondage réalisé par l’American Compensation Association (ACA, 1996), qui, bien que portant sur un échantillon très limité d’entreprises à l’échelle américaine (n = 217), brossait un tableau intéressant des pratiques de GRH basées sur les compétences.

La compétence « à l’américaine » se définit explicitement en rapport avec le niveau de performance que l’activité qui l’a mobilisé requiert. On pourrait qualifier cette approche d’« instrumentale », en regard des enjeux productifs immédiats qu’elle s’efforce d’appréhender. Mais on peut aussi la qualifier de « stratégique », en référence au lien qu’elle cherche à maintenir entre la performance individuelle et la performance organisationnelle[2]. Plus encore, le sondage de l’ACA montre que la gestion des compétences, le plus souvent centrée sur les cadres, est souvent vue par les entreprises comme un levier privilégié pour promouvoir la culture et les valeurs organisationnelles.

Enfin, les applications de ressources humaines basées sur les compétences s’inscrivent clairement dans une logique d’évolution et d’amélioration des processus et non de révolution des paradigmes et des pratiques en place. Les enjeux sont très utilitaires : la recherche de l’ACA (1996) montre, par exemple, que l’implantation de la gestion des compétences se fait très majoritairement dans des milieux cherchant à contrôler leurs coûts, à améliorer la satisfaction de leurs clients et à augmenter leur chiffre d’affaires.

France : une logique combinant adaptation aux évolutions organisationnelles et dimension sociétale

En France, les pratiques de gestion des compétences ont émergé et se sont développées en lien avec certaines évolutions dans les modèles d’organisation du travail, de gestion de la main-d’oeuvre et plus globalement de conduite des organisations productives (Zarifian, 1999 ; Veltz, 2000).

À la différence de l’Amérique du Nord, les populations touchées furent d’abord des opérateurs peu qualifiés. Cette notion a surtout accompagné un mouvement d’individualisation de la gestion de populations qui étaient auparavant administrées collectivement. Pour Pichault et Nizet (2000), c’est un nouveau modèle de GRH qui émerge, le « modèle individualisant », non exclusif mais très prégnant, il est en continuité logique avec les transformations économiques et organisationnelles précédemment évoquées. Centré sur la notion de compétence, ce modèle de gestion est notamment caractérisé par une gestion prévisionnelle des compétences, axée sur le développement de l’employabilité ; une évaluation des personnes, fondée sur la capacité de chacun à mettre en oeuvre ses propres compétences ; une formation ancrée sur le savoir être, etc.

Le développement de la gestion des compétences est marqué aussi bien par la négociation collective que par les initiatives du législateur. Au début des années 1990, la mise en place de dispositifs de gestion des compétences s’intensifie et s’institutionnalise. Le 17 décembre 1990, un accord phare sur la conduite des activités dans les entreprises sidérurgiques est signé par le Groupement des industries sidérurgiques et minières et les fédérations syndicales CFDT (Confédération française démocratique du travail), CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), CGC (Confédération générale des cadres) et FO (Force ouvrière) (A CAP, 2000). Ailleurs, la gestion prévisionnelle de l’emploi (GPE), devenant GPEC (C, pour « compétences »), constitue le vecteur principal de la gestion des compétences dans de nombreuses entreprises. Elle est parfois introduite dans le cadre d’une approche managériale (Aérospatiale, en 1991 ; Alcatel CIT, en 1992), mais plus souvent encore à l’issue d’une négociation collective. Ainsi, dès 1990, des accords sont conclus dans la sidérurgie, dans la banque (accord-cadre sur la gestion anticipée des emplois et des compétences à la Société générale) et dans l’assurance (accord « emploi-formation-mobilité » prévoyant un plan d’action sur les nouvelles compétences, au GAN). La négociation collective sur la gestion des compétences s’intensifie ensuite, dans le secteur privé, comme dans le public et le parapublic.

Si la gestion des compétences, au sens restreint, n’est pas l’affaire du législateur, il n’en demeure pas moins que la compétence, elle, n’a pas laissé indifférent celui-ci. Par exemple, le « bilan de compétences » s’analyse comme un droit du salarié, droit inscrit dans le Code du travail (article L931-21 du Code du travail, suite à une loi du 31 décembre 1991). Relevons à ce propos, le rôle formellement prévu du bilan de compétences dans les dispositifs de réinsertion des demandeurs d’emploi, comme les plans d’aide au retour à l’emploi. Récemment, de nouveaux textes de loi (loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de « modernisation sociale », instituant un principe de « validation des acquis de l’expérience » ; loi no 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social) sont venus inscrire un peu plus encore la compétence dans un cadre sociétal.

Les conceptualisations

Amérique du Nord : un cadre conceptuel relativement stabilisé, marqué par la psychologie des organisations

C’est Boyatzis (1982), en s’appuyant sur les travaux de recherche déjà amorcés par McClelland, qui a semble-t-il été le premier à proposer un cadre conceptuel élaboré de la compétence. Celle-ci est définie comme « une caractéristique sous-jacente d’une personne qui a une relation de cause à effet avec la performance moyenne ou supérieure dans une fonction ». La compétence est par ailleurs abordée comme un ensemble intégré comprenant cinq dimensions, soit : 1) la motivation (motives) définie comme un ensemble de mobiles profonds qui vont amener l’individu à agir dans une certaine direction et d’une certaine façon ; 2) les traits de caractères (traits), qui renvoient à des dispositifs physiques ou psychologiques relativement permanents de l’individu (ex. : contrôle de ses émotions, résistance au stress) ; 3) la conception que l’on a de soi-même (self concept), soit les valeurs que l’on privilégie et la représentation que l’on se fait de soi-même (ex. : image de soi, perceptions de son rôle social, niveau de confiance en soi) ; 4) les connaissances (knowledge), soit l’ensemble des savoirs spécifiques ou généraux nécessaires pour accomplir une activité ; 5) les savoir-faire ou habiletés (skills), soit la « capacité de démontrer un système ou une séquence de comportements qui sont fonctionnellement reliés à l’atteinte de l’objectif de performance visé » (ex. : capacité de planifier, pensée analytique). Boyatzis (1982) distingue aussi les « compétences seuil » (threshold) des « compétences discriminantes » (differentiating). Les premières renvoyant aux caractéristiques indispensables que l’individu doit posséder pour accomplir son travail ; les secondes renvoyant aux caractéristiques distinguant clairement les sujets les plus performants des autres. Bien que cette définition soit rarement opérationnalisée telle quelle dans les entreprises, la compétence « à l’américaine », entièrement conditionnée par les approches de la psychologie, se présente ainsi dès le début comme une combinatoire[3] très englobante, intégrant à la fois des traits psychologiques fondamentaux, des valeurs personnelles, des connaissances, des savoir-faire et de la motivation individuelle, ou du moins certaines composantes de ce phénomène[4].

France : un cadre conceptuel incertain, aux origines multiples

Le cadre conceptuel de la gestion des compétences à la française est un peu flou. En fait, il n’y a pas de source indiscutable à laquelle renverraient tous les travaux sur la gestion des compétences, mais des sources multiples (Aubret, Gilbert et Pigeyre, 1993) dont deux principales, sur lesquelles vont s’appuyer les spécialistes de cette approche naissante.

L’une, et peut-être aussi la plus claire, est celle de l’ergonomie cognitive, avec les travaux précurseurs de Maurice de Montmollin (1984). Les contributions des ergonomes concernent particulièrement la conceptualisation de la notion de compétences pour les besoins d’analyse de l’activité. Face aux mutations du travail, l’ergonomie a progressivement orienté ses travaux vers celui qui exécute les tâches dans des situations de travail déterminées, et qu’elle désigne du nom d’« opérateur ». En lien avec ces évolutions, la notion de compétence a été introduite dans cette discipline, en complément des concepts classiques de tâche et d’activité. Montmollin estime qu’elle devient peu à peu indispensable si l’on veut non seulement décrire mais surtout expliquer les conduites professionnelles. À la suite de Montmollin, l’ergonomie désigne par « compétences » les connaissances, savoir-faire, types de raisonnements, habiletés, mis en oeuvre pour accomplir une tâche spécifique. On le voit, cette définition, reprise à peu près telle quelle dans de nombreux domaines, est beaucoup plus restreinte que la définition nord-américaine.

Une deuxième source se situe dans les sciences de l’éducation. C’est à la fin des années 1960, début des années 1970 que la pédagogie par objectifs fait son entrée en France. Elle conjugue facilement les arrière-pensées productivistes avec les présupposés béhavioristes. L’entrée par les objectifs n’est pas séparable de l’histoire du management pédagogique qui considère la participation aux objectifs comme valorisante pour l’exécutant. Plus près de nous, la notion de compétence apparaît explicitement dans le champ de la formation des adultes, sous l’impulsion de spécialistes de la formation d’adultes comme Malglaive (1990). Là encore, à la différence de l’approche nord-américaine, seules les composantes cognitives acquises sont considérées comme compétences.

Si, en Amérique du Nord, la notion de compétence a très tôt acquis un statut « scientifique », tel n’est pas le cas en France. Aujourd’hui prévaut la trilogie, « savoir, savoir-faire, savoir-être », qui doit plus à la simplicité et à la commodité de la formule qu’à une quelconque théorie. À noter, une fascination-répulsion des praticiens envers ces « savoir être », et une querelle, que le Nord-Américain comprend mal, sur la prise en compte ou non des aspects « comportementaux ». Il reste que dans les deux cas, le concept de compétence reste un concept « mou », excessivement difficile à opérationnaliser.

Les instrumentations

Amérique du Nord : une instrumentation élaborée, ciblée sur les cadres et les « soft skills »

La très grande majorité des modes de gestion des compétences développés en Amérique du Nord s’articulent autour d’un ou de plusieurs référentiels de compétences. Chacun de ces référentiels énumérera et définira un certain nombre de compétences clés (rarement inférieur à huit ni supérieur à 20), c’est-à-dire de compétences dont la maîtrise sera (ou se voudra !) discriminante de la performance dans l’exercice de l’emploi. Il sera stipulé, pour chacune d’entre elles (en général sur une échelle d’intensité de un à cinq) à quel niveau le titulaire du poste se doit de la maîtriser. Cela permettra, au sein du même référentiel, de positionner plusieurs catégories d’emplois ou de fonctions (ex. : les différents niveaux d’une ligne hiérarchique).

Étant le plus souvent dédiés au personnel cadre, on ne s’étonnera pas de voir la majorité des référentiels nord-américains centrés principalement sur des compétences de type générique ou transversal, correspondant davantage à des compétences de gestion, que l’on qualifie souvent de « soft-skills ». On est alors en présence de référentiels très proche des valeurs managériales que l’organisation cherche à privilégier (ex. : compétences d’affaires, personnelles, interpersonnelles, de réseau, etc.). Les référentiels plus techniques ou spécialisés, collant à des métiers précis et comportant une multitude de savoirs et de savoir-faire, et correspondant davantage à ce que l’on qualifie de « hard-skills », ne sont alors envisagés, quand ils le sont, que dans les phases ultérieures de déploiement du système.

Par ailleurs, dans la plupart des cas, les compétences sont explicitement définies et chaque niveau de maîtrise retenu pour constituer l’échelle de mesure se trouve illustré par une série de comportements types, représentatifs de l’accomplissement efficace des activités visées. Une fois le « requis » précisé, diverses sources sont couramment mobilisées pour mesurer les « acquis ». Ainsi, il est maintenant fréquent d’inciter les employés à s’autoévaluer, de même que diverses modalités d’« entrevues d’évaluation centrées sur les compétences » prennent place en parallèle du processus formel d’évaluation du rendement et de la performance. Enfin, dans les formes plus sophistiquées de gestion des compétences, des techniques d’évaluation multisources (de type « rétroaction 360° », partielle ou intégrale), sont parfois utilisées pour évaluer le niveau de compétences maîtrisé.

On notera qu’au fil des années, et en réaction à l’approche inductive considérée comme trop lourde et trop coûteuse de McBer (l’élaboration d’un profil de compétence peut parfois prendre plusieurs mois et mobiliser de nombreuses personnes), le marché s’est notablement diversifié. Apparaît ainsi, en 1991, l’« Architecte de carrière » développé par Michael Lombardo et Robert W. Eichinger. Cet outil, directement inspiré des travaux sur le leadership conduit au Center for Creative Leadership, et encore en vogue actuellement, procède à l’inverse du protocole McBer. Ainsi, au lieu d’inférer les compétences clés, porteuses de performance, d’une série d’incidents critiques et d’un processus de validation exigeant, l’Architecte met à la disposition des gestionnaires un dictionnaire de 67 compétences prédéfinies[5] (ex. : gérer les paradoxes, savoir négocier, bâtir un esprit d’équipe, etc.) parmi lesquelles il s’agira de choisir celles que l’on veut privilégier dans le référentiel. Chacune des compétences s’y trouve succinctement décrite en une cinquantaine de mots, et son usage abusif est illustré (oversuse). Astucieusement présenté, l’ensemble est disponible sous la forme d’un jeu de cartes et permet ainsi toutes sortes de manipulations et de tris de la part des participants. L’usage de ces cartes peut se faire sur une base autoévaluative, en groupe, ou encore selon un protocole d’évaluation « 360° » Enfin, chaque compétence s’accompagne d’une fiche suggérant les stratégies et les activités de développement qui lui sont propre. C’est, sans aucun doute, dans ce mélange d’une approche déductive, d’un usage potentiellement ludique et d’une simplification maximale dans l’usage des concepts que réside le succès de cet outil dans les entreprises nord-américaines. S’appuyant sur le succès de cette approche, plusieurs autres « dictionnaires » de compétences sont apparus depuis sur le marché. Les démarches compétences gagnaient alors en souplesse et en convivialité ce qu’elles perdaient en validité et en fiabilité de leur approche méthodologique.

France : des instrumentations ad hoc visant surtout les savoir-faire

Il existe bien une instrumentation de l’évaluation des compétences du côté français, mais elle est plus « rustique » et, d’une certaine façon, coupée des sources scientifiques qui permettraient de l’objectiver. On retrouve là une tendance déjà constatée en matière de recrutement : la fréquence d’utilisation des techniques d’évaluation serait, dans le pays de Descartes, inversement proportionnelle à leur validité (Bruchon-Schweizer et Lievens, 1991).

En l’absence de référentiel national de compétences faisant autorité, les référentiels sont réalisés par chaque entreprise, le plus souvent aidée en cela par une société de conseil. La construction des référentiels, dont les énoncés sont souvent proches des activités à réaliser, repose beaucoup sur des groupes participatifs dits « d’analyse des métiers », associant lignes hiérarchiques et spécialistes de ressources humaines, le plus souvent sous la conduite de ces derniers. Les compétences de type générique, qu’affectionnent les entreprises nord-américaines, sont peu présentes, sauf lorsqu’il s’agit de populations de cadres travaillant dans des groupes internationaux. Le ROME (Répertoire opérationnel des métiers et emplois) édité par l’Agence nationale pour l’emploi en 1993, donne une place centrale à la compétence qui devient une notion incontournable pour raisonner l’affectation des personnes aux emplois. Diffusé par la Documentation française, il est vendu à des milliers d’exemplaires dans les entreprises, aussi leur sert-il parfois de base pour l’établissement de leurs propres référentiels de compétences. Mais c’est loin d’être la règle.

La mesure des compétences est assez fruste, il s’agit le plus souvent d’une appréciation portée par l’encadrement direct à l’occasion d’un entretien annuel abordant bien d’autres aspects (évaluation de la performance, fixation des objectifs, etc.). Pour les cadres, dans les dispositifs de gestion des « cadres à haut potentiel », il existe parfois des comités d’évaluation. Le recours à des techniques plus formalisées d’évaluation (360°, centre d’évaluation, entretien structuré) est rare et reste expérimental.

En synthèse : des différences fortes dans les modèles d’origine

Au total, le travail purement conceptuel à partir duquel s’est développée la gestion des compétences apparaît plus multidisciplinaire, plus intense, et du même coup plus riche, plus évolutif du côté français que du côté nord-américain où c’est la psychologie qui règne en maître et où les modélisations n’ont finalement que peu variées depuis les années 1970.

La centralité de la performance dans le débat et dans l’instrumentation est tout à fait évidente du côté nord-américain. Les compétences-clés sont d’abord repérées par le biais des comportements discriminants chez les plus performants, puis elles sont définies, calibrées et mesurées en regard d’un certain niveau de performance à atteindre. Du côté français, ce n’est que depuis peu que les entreprises ont tenté d’articuler compétence et performance. La gestion des compétences ne vise pas les mêmes catégories d’employés : cadres intermédiaires et supérieurs principalement du côté nord-américain ; opérateurs et techniciens principalement du côté français. Corollaire de ce choix dans les cibles privilégiées, on retrouve surtout des référentiels fortement centrés sur des compétences « soft » et génériques du côté américain, alors que ce sont des connaissances et des savoir-faire davantage professionnalisés qui sont généralement mis en avant du côté français. Certes on évoque aussi le « savoir être », mais celui-ci semble, dans un contexte culturel où il n’est pas habituel d’évaluer rigoureusement les comportements, plutôt embarrassant.

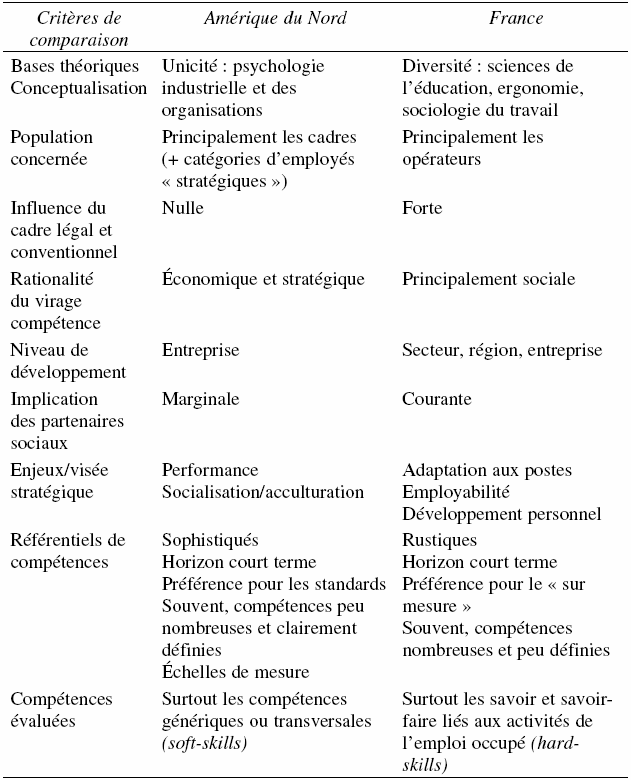

Ce premier parallèle (tableau 1) nous montre des différences importantes entre les deux modèles, tant au niveau des finalités et des concepts que des grands paramètres de conception. Il est donc attendu que l’on retrouve des modalités de déploiement et de diffusion spécifiques à chacun des contextes.

Le déploiement et la diffusion

Un « enjeu compétence » largement partagé

La « compétence », en tant que variable opérationnelle et stratégique, est un enjeu largement partagé des deux côtés de l’Atlantique. Il s’agit dans les deux cas d’une incertitude dont le contrôle optimisé est souvent devenu indispensable à l’obtention de la performance. Les gestionnaires de ressources humaines y voient une opportunité de renouveler leurs pratiques et de revaloriser leur fonction. Bien des chefs d’entreprises sont attirés par des dispositifs à forte désirabilité sociale permettant de mobiliser leurs troupes vers un objectif commun. Le succès remporté en octobre 1998 par les Journées internationales de la formation, organisées par le CNPF/MEDEF (Conseil national du patronat français devenu le Mouvement des entreprises de France) sur le thème « Objectif compétences » (CNPF, 1998), succès renouvelé le 15 novembre 2002, de même que la multitude de grandes conférences ayant couvert ce thème à travers l’Amérique du Nord, en sont la plus parfaite illustration.

Tableau 1

Deux modèles de gestion des compétences assez fortement contrastés

La gestion des compétences est aussi un fort enjeu commercial. En France comme en Amérique du Nord, elle se voit fortement poussée par les consultants qui ont ouvert ce marché. Tant les nombreux colloques professionnels que l’abondante littérature prescriptive qui circule témoignent de cette vitalité. Plus récemment, sous la poussée des nouvelles technologies de l’information et des pressions à l’informatisation de la GRH, plus d’une centaine de progiciels spécialisés sont apparus sur le marché nord-américain, sans compter les modules « compétences » des grands logiciels de gestion intégrée comme PeopleSoft ou SAP.

Une intégration incomplète à la GRH

La quasi-totalité des modèles de compétences affichés par les entreprises, qu’ils proviennent de très grandes corporations ou de plus petites, proposent une intégration très large de l’approche compétence au sein de la GRH par un arrimage entre les référentiels et les pratiques de sélection, formation, évaluation, plans de succession, cheminement de carrière, rémunération, etc. Cette promesse d’intégration se trouve par ailleurs fortement renforcée par l’usage des progiciels de GRH.

La réalité des pratiques est cependant plus nuancée. Les arrimages restent en effet pour l’instant très partiels et seuls les processus de formation et de gestion des carrières semblent donner lieu à des expérimentations et à des développements concluants. On retrouvera dans une moindre mesure la rémunération où il s’est tenté des expériences significatives (Tremblay, 1996 ; Tremblay et Sire, 1999 ; Klarsfeld et St-Onge, 2000) mais sur une plus petite échelle, ainsi que le processus d’embauche où les profils de compétences commencent à être utilisés pour documenter les critères de sélection. Enfin, il est clair que les entreprises ont du mal à concilier, dans un même processus évaluatif, la dimension performance et la dimension compétence.

Les raisons de cet arrimage encore très partiel au système de la GRH sont multiples. Dans bien des entreprises, le fait d’être parvenu à établir un référentiel et à le faire accepter par les parties concernées a pu drainer une grosse partie des énergies et des ressources. Dans d’autres, l’ampleur du travail nécessaire pour réaligner les processus ou changer certains comportements est jugé si important que l’on procède prudemment et par étape. Enfin, certaines entreprises, et non des moindres, ont gravement sous-estimé l’effet potentiellement restructurant de l’approche compétence sur des paramètres de gestion qui a priori ne sont pas directement reliés à ces mêmes compétences ; on pense ici en particulier à l’exercice de la responsabilité hiérarchique, à l’organisation du travail, ou encore à la répartition de la prise de décision au sein de l’entreprise.

Un rapport coûts-bénéfices difficile à estimer

Lorsque la gestion des compétences est réellement déployée, quatre constats s’imposent : 1) elle ne touche qu’une petite partie des personnels en place (en Amérique du Nord, les cadres supérieurs et les lignes hiérarchiques, et plus rarement certaines catégories de personnels à haute technicité ; en France, surtout les opérateurs) alors que la compétence est chaque fois annoncée comme un enjeu transversal et un champ de gestion organisationnelle ; 2) seule une partie des compétences est véritablement prise en compte — les plus génériques (soft competencies) en Amérique du Nord, les plus spécifiques (savoir-faire) en France — laissant le plus souvent de côté (pour l’instant du moins !) les autres volets ; 3) l’articulation de la gestion des compétences avec les différents sous-systèmes de ressources humaines, c’est-à-dire en fait sa finalité, n’est que très partiellement assurée et bien souvent remise en question dans son déploiement ultérieur ; 4) ce mode de gestion, qui par définition, se veut prévisionnel et minimalement projeté dans le futur des emplois et de l’organisation, est le plus souvent piloté selon une logique d’adaptation à court terme.

Sous cet angle, le diagnostic est donc sévère. Néanmoins, la prudence s’impose. Nous ne connaissons aucune recherche qui ait cherché à mesurer systématiquement le retour sur investissement de l’implantation d’une gestion des compétences[6]. Pas plus que nous disposons d’un protocole évaluatif fiable qui aurait comparé l’efficience et l’efficacité d’un même ensemble de pratiques de GRH entre un contexte de gestion des compétences et un contexte de gestion traditionnelle. Les multiples témoignages de responsables ayant expérimenté ce type d’approches, ainsi que nos propres observations dans divers types de milieux nous amènent à évoquer ce que peuvent être les avantages et des inconvénients de la gestion des compétences, aussi bien que les dérives constatées des deux côtés de l’Atlantique.

Les avantages

Sans bien sûr que cette liste soit exhaustive, l’approche compétence semble avoir la vertu de diffuser un langage commun et de permettre à des salariés de différents niveaux d’échanger à partir du même référent. Par exemple, la compétence « être orienté vers les résultats » se déclinera de la même façon pour tout le monde et chacun pourra se positionner en rapport avec le niveau de maîtrise que l’on attend de lui dans sa fonction. Elle force du même coup à une certaine standardisation dans la façon de se décrire et de s’évaluer. N’importe qui pouvant dès lors comparer son profil (acquis) au profil (requis) d’un poste disponible, cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités dans les mobilités internes et à une responsabilisation accrue des employés dans leur propre développement professionnel. Enfin, lorsqu’on parvient à arrimer plusieurs champs fonctionnels de la GRH aux référentiels, la gestion des compétences peut être vue comme un puissant moyen d’intégration des sous-systèmes de ressources humaines entre eux et d’optimisation des multiples processus qui les sous-tendent. Au niveau des individus, la gestion des compétences, et en particulier ses volets « formation » et « carrières », semble entraîner un positionnement personnel plus clair au sein du système-compétence de l’entreprise, une meilleure connaissance de son poste, de soi-même et de ses cibles d’amélioration, ainsi qu’une prise en charge plus active des étapes de son parcours professionnel.

Les risques

Mais ce mode de gestion n’est pas sans poser certains problèmes ni même sans comporter certains risques pour l’individu ou pour l’organisation. On notera ici la tendance à surestimer : la motivation des employés à continuellement développer leur capital-compétence ; la disponibilité des responsables opérationnels qui se trouvent fortement sollicités dans ce type d’approche ; la capacité des DRH à piloter et à « contrôler » le système ; l’appui de la haute direction sur le moyen terme.

On voit également apparaître des risques liés à la sous-estimation de certains paramètres : la réticence ou la difficulté à composer avec certaines logiques d’action et certaines rationalités (ex. : ancienneté) ; la complexité logistique de l’ensemble du processus ; la charge d’actualisation de toutes les données contenues dans les référentiels et dans les évaluations individuelles ; les risques d’ordre juridique (contestations, poursuites, etc.) qui peuvent être entraînés par la perception du caractère arbitraire de certaines décisions sensibles touchant aux affectations, aux promotions ou aux augmentations de salaires. Ce point est particulièrement sensible aux États-Unis (Klein, 1996), mais on a pu percevoir dernièrement qu’il existait aussi en France.

Du côté des individus, on remarque, dans certains cas, un accroissement de la charge d’apprentissage en dehors des situations de travail ; l’apparition de nouvelles règles de concurrence entre les employés et d’une certaine « course à l’employabilité » qui n’est pas sans entraîner quelques « accidents de parcours ».

Les dérives

De part et d’autre, la gestion des compétences n’est pas exempte de certaines dérives. On voit ainsi parfois des entreprises s’engager activement dans l’exercice en y consacrant beaucoup de ressources humaines et matérielles. Puis, devant la lenteur du travail des différents comités et le niveau inattendu de sophistication des réflexions sur les compétences, elles décident d’accélérer le mouvement et commencent à « énoncer » ce que les référentiels doivent contenir. Ce virage technocratique nuit évidemment à l’appropriation des outils par les futurs utilisateurs. Dans de très grandes structures, on assiste parfois à l’ouverture de vastes chantiers, s’attaquant simultanément à tous les emplois de l’entreprise, et s’efforçant d’en débusquer la « plus petite compétence commune ». On parle alors de milliers de profils de compétences et d’un niveau de détail dans l’instrumentation qui ne pourra jamais vraiment être maîtrisé par les utilisateurs du système.

Corollaire des possibilités offertes par l’informatisation de tous ces processus, la dérive instrumentale est également fort présente, en particulier dans les entreprises nord-américaines. Toutes les données qualitatives sont transformées en chiffres et on ne gère plus le dossier qu’à coup d’écarts et de moyenne. La validité des construits et des modes de calcul d’origine n’est pas vraiment questionnée et, en caricaturant, certains s’abandonnent à l’idée que l’ordinateur pourrait décider seul des plans de développement et de l’optimisation des parcours professionnel. Enfin, si la gestion des compétences a bien sûr pour vocation de contribuer à générer davantage de compétence, elle a pour effet paradoxal de mettre en évidence, comme jamais auparavant, ceux et celles qui ne peuvent plus ou ne veulent plus développer les leurs. Sa fonction qualifiante laisse alors la place à une logique de marginalisation, voire même d’exclusion, avec laquelle les directions de ressources humaines ne sont que rarement préparées à composer.

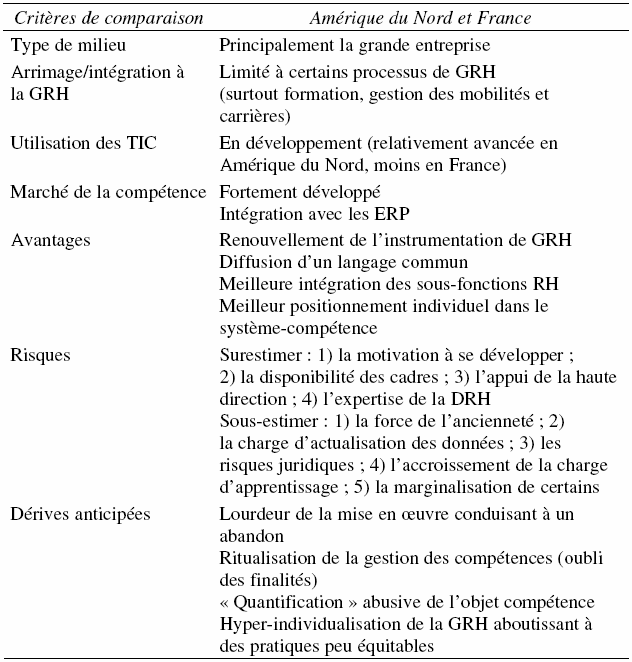

Conclusion : de quelques hypothèses prudentes sur la convergence des deux systèmes

La comparaison des contextes nationaux (tableau 1) montre que nous sommes clairement devant deux systèmes ayant chacun son histoire, son rythme et ses modalités de structuration, son mode d’organisation et de pilotage, et sans doute également ses effets structurants sur les milieux au sein desquels il s’implante. La gestion des compétences aurait donc donné lieu, sous l’influence conjuguée d’une série de facteurs historiques, économiques, structurels, législatifs et culturels, à des développements spécifiques, contingents à chacun des milieux. Dans ce sens, on peut dire que « gérer les compétences à la française » ne recouvre pas la même réalité que « gérer les compétences à l’américaine ». Mais notre analyse montre aussi que l’instrumentation de gestion des compétences semble produire des effets similaires en Amérique du Nord et en France (tableau 2). Sur la base de ce rapprochement, il est tentant de s’efforcer de répondre à la question de l’évolution de ces dynamiques et en particulier des scénarios de convergence à terme entre les deux démarches.

Tableau 2

Des conditions d’opérationnalisation assez similaires malgré des visées différentes

On peut ainsi faire l’hypothèse que la convergence des approches française et nord-américaine serait favorisée par quelques facteurs lourds. Les entreprises elles-mêmes sont de plus en plus transnationales ou multinationales ; les mouvements de main-d’oeuvre s’intensifient, les économies d’échelle sont activement recherchées et les approches et outils de gestion se diffusent rapidement au sein de ces conglomérats. Les grands cabinets de conseil se structurent eux aussi sur de telles échelles et il est maintenant courant de voir des produits développés aux États-Unis chercher à s’implanter dans le contexte français, en passant au besoin par un autre pays européen. Les échanges, de plus en plus nombreux, entre gestionnaires, consultants et chercheurs, dans le cadre de colloques internationaux, ont toutes les chances de démultiplier les partages d’expériences et d’engendrer un réseau de plus en plus large autour de ces questions. Enfin, au fur et mesure que les connaissances vont s’accumuler sur les conditions d’implantation et les impacts de ce type de pratiques, des facteurs de succès seront identifiés, et les outils ayant démontré leur efficacité seront standardisés et largement diffusés. Dans ce domaine, comme dans bien d’autres domaines de gestion, il est clair que le transfert des méthodes et des pratiques a toutes les chances de se faire principalement du continent nord-américain vers l’Europe.

À un autre niveau, la gestion des compétences est encore un champ de gestion qui se cherche sans être parvenu à se stabiliser, mais son instrumentation se déploie paradoxalement à une vitesse accélérée depuis quelques années, et cela a pour effet de fixer, voire même de figer, bien des éléments de la problématique. Toutes les pratiques de gestion en vogue tendent, du moins durant un certain temps, à se généraliser, à s’homogénéiser, à s’uniformiser, et à se standardiser. Il nous semble clair que, sous la pression de l’implantation dans les grandes entreprises de systèmes centralisés de gestion et devant les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l’information et des communications, la gestion des compétences cherche elle aussi à se standardiser, et dans une certaine mesure, à s’« automatiser » en s’appuyant sur des routines décisionnelles.

L’hypothèse de la convergence peut enfin s’envisager sous l’angle des percées conceptuelles qui voient le jour depuis quelques années des deux côtés de l’Atlantique et qui ont un effet structurant potentiellement important sur la façon d’appréhender les ressources humaines et d’en circonscrire la dimension compétence (« organisation qualifiante », « organisation apprenante », « management des connaissances », « apprentissage organisationnel », etc.). Même si le contour de ces nouvelles approches est encore bien flou pour la majorité des gestionnaires et rarement concrétisé dans leurs pratiques, il reste que leur pouvoir heuristique fait son travail et que la gestion des compétences, telle qu’on la connaît et qu’on la pratique actuellement, perdra en quelque sorte son monopole conceptuel et n’aura d’autre choix que de se positionner au sein de ces ensembles plus vastes.

Cela dit, que l’on assiste au cours des prochaines années à un effet de convergence ne signifie nullement que l’on soit pour autant devant un phénomène de fusion. Certaines caractéristiques de chacun des systèmes semblent ainsi irréductiblement contingentes, que ce soit par contrainte législative, réglementaire ou conventionnelle, par tradition gestionnaire ou par pression culturelle. Ce dernier facteur, on le sait, constitue un frein puissant à la mondialisation des pratiques de GRH.

Dans leur livre Management in France, Barsoux et Lawrence (1990) notent ainsi : « Depuis longtemps un phénomène spécifique de la société française, c’est la très grande valeur attachée à l’intellect. Aux États-Unis, on réclame de l’argent, en Allemagne du travail, en Grande-Bretagne du sang et en France l’intelligence ». En France, le culte sourcilleux de l’honneur, les distinguos infinis entre le noble et le vil font vivre les salariés dans un univers bien différent de celui où s’exprime, outre-Atlantique, un idéal de marchands régulé par la force du contrat — d’où la prééminence du lawyer sur l’ingénieur, à l’inverse de la situation française. Derrière la logique de compétence dont se réclament nombre de gestionnaires se profile en France une « logique de l’honneur » (d’Iribarne, 1989) qui lui fait sans doute un peu obstacle, en tout cas qui explique en partie les particularités d’une « gestion des compétences à la française ». Si l’instrumentalisation de la gestion des compétences est moins poussée en France qu’aux États-Unis, on doit le comprendre au fait que l’établissement des preuves, l’attachement aux faits, y est moins crucial. De même, si en France la gestion des compétences a du mal à progresser vers les niveaux d’encadrement les plus marqués par la logique de l’honneur, c’est sans doute que « l’honneur se nourrit difficilement de l’accomplissement laborieux » (d’Iribarne, 1989), or c’est précisément ce à quoi les convient les référentiels de compétences.

L’idée d’un effet de « convergence par sédimentation lente » reste assez défendable. Les systèmes de gestion des compétences sont sans doute des processus décisionnels qui touchent trop d’éléments vitaux de l’entreprise pour s’autoriser facilement un glissement vers l’universel. Mais, paradoxalement, de tels systèmes composent avec une ressource, et avec des critères d’usage et de mobilisation de cette ressource, qui tendent à devenir tellement « universels » qu’ils ne peuvent rester totalement centrés sur des réalités locales ou nationales.

Appendices

Notes

-

[1]

Depuis ce temps, McClelland fut suivi dans sa démarche par de nombreux chercheurs et praticiens (Lyne M. Spencer, Richard E. Boyatzis) et l’on peut considérer que son influence s’exerce encore aujourd’hui sur tout ce qui se fait dans le domaine. En 1990, Hay Group fait l’acquisition de McBer and Company et la démarche initiée par McClelland se décline désormais en « approche Hay/McBer ».

-

[2]

Rappelons ici que cette façon de positionner la compétence en regard de la stratégie était déjà présente dans tous les grands modèles conceptuels américains de la « gestion stratégique des ressources humaines » du milieu des années 1980 (Fombrun et al., 1984; Beer et al., 1984).

-

[3]

Boyatzis (1982) avait déjà assez clairement conceptualisé l’idée de l’existence d’une combinatoire (dynamic interaction) entre les différentes composantes de la compétence et les enjeux de performance qui s’y trouvent associés. Cette idée a depuis été approfondie par Le Boterf (1994).

-

[4]

Notons ici que les premières définitions issues de la McBer Company sont encore toujours d’actualité et se retrouvent en toile de fonds de la plupart des interventions en entreprise. Notons également que certaines conceptualisations de la compétence inspirées de la trilogie des savoirs (savoirs, savoir-faire et savoir-être) se retrouvent également dans certaines entreprises nord-américaines, en particulier au Québec, où l’influence des écrits et des intervenants français a dû largement s’exercer.

-

[5]

Le dictionnaire (parfois nommé « répertoire ») est une liste de compétences qui se veut exhaustive, alors que le référentiel ne retient que les compétences qui ont été jugées les plus stratégiques dans la réalisation performante de l’emploi ou de la fonction.

-

[6]

En France, l’heure est aux premiers bilans et à l’analyse approfondie des réalisations d’entreprises. À côté de la documentation à vocation prescriptive s’élaborent des synthèses de travaux de recherche (Klarsfeld et Oiry, 2003).

Bibliographie

- ACA (American Compensation Association). 1996. Raising the Bar: Using Competencies to Enhance Employee Performance. S.l.: ACA.

- Aubret, J., P. Gilbert et F. Pigeyre. 1993. Savoir et pouvoir : les compétences en questions. Paris : PUF.

- Barsoux, J.-L. et P. Lawrence. 1990. Management in France. Londres : Cassell.

- Beer, M., B. Spector, P.R. Lawrence, D.Q. Mills et R.E. Walton. 1984. Managing Human Assets. New York: Free Press.

- Bouteiller, D. 2000. « Le syndrome du crocodile et le défi de l’apprentissage continu ». Former pour performer : les enjeux du développement des compétences en entreprise. D. Bouteiller, dir. Montréal : Revue Gestion, 13–38.

- Boyatzis, R.E. 1982. The Competent Manager. A Model for Effective Performance. New York, Toronto : John Wiley & Sons.

- Bruchon-Schweizer, M. et S. Lievens. 1991. « Le recrutement en Europe : recherches et pratiques ». Psychologie et Psychométrie, 12 (2).

- Cannac, Y. et Cegos. 1985. La bataille des compétences : l’éducation professionnelle permanente au coeur des stratégies de l’entreprise. Paris : Éditions Hommes et Techniques.

- CNPF. 1998. Objectif compétences. Actes de journées internationales de la formation, Deauville.

- Colardyn, D. 1996. La gestion des compétences. Paris : PUF.

- d’Iribarne, P. 1989. La logique de l’honneur. Paris : Seuil.

- de Montmollin, M. 1984. L’intelligence de la tâche. Éléments d’ergonomie cognitive. Berne : Peter Lang.

- Flanagan, J.C. 1954. « The Critical Incident Technique ». Psychological Bulletin, 51, 327–358.

- Flück, C., P. Méhaut et P. Leclerc. 2002. « L’influence des contextes nationaux sur le management par les compétences ». Objectif Compétences. Cahier no 1, Paris : MEDEF.

- Fombrun, C.J., N.N. Tichy et M.A. Devanna. 1984. Strategic Human Resource Management. New York : John Wiley & Sons.

- Gilbert, P. 2003. « Jalons pour une histoire de la gestion des compétences ». Gérer les compétences. Des instruments aux processus. Cas d’entreprises et perspectives théoriques. A. Klarsfeld et É. Oiry, dir. Paris : AGRH-Vuibert, 11–32.

- Klarsfeld, A. et E. Oiry, dir. 2003. Gérer les compétences. Des instruments aux processus. Cas d’entreprises et perspectives théoriques. Paris : AGRH-Vuibert.

- Klarsfeld, A. et S. St-Onge. 2000. « La rémunération des compétences : théorie et pratique ». Les rémunérations. Politiques et pratiques pour les années 2000. J-M. Peretti et P. Roussel, dir. Paris : Vuibert, 65–80.

- Klein, A.L. 1996. « Validity and Reliability for Competency-Based Systems: Reducing Litigation Risks ». Compensation & Benefits Review, 28 (4), 31–37.

- Lawler III, E.E. 1994. « From Job-Based to Competency-Based Organisations ». Journal of Organizational Behavior, 15, 3–15.

- LeBoterf, G. 1994. De la compétence : essai sur un attracteur étrange. Paris : Les Éditions d’organisation.

- Louart, P. 2003. « L’impact des systèmes éducatifs sur la gestion des compétences. Une comparaison internationale ». Gérer les compétences. Des instruments aux processus. Cas d’entreprises et perspectives théoriques. A. Klarsfeld et É. Oiry, dir. Paris : AGRH-Vuibert, 33–58.

- Lucia, A.D. et R. Lepsinger. 1999. The Art and Sciences of Competency Models. Pinpointing Critical Success Factors in Organizations. San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer.

- Malglaive, G. 1990. Enseigner à des adultes. Paris : PUF.

- McClelland, D.C. 1973. « Testing for Competence Rather than for Intelligence ». American Psychologist, 28, 1-14.

- McClelland, D.C. 1993. « Introduction ». Competence at Work. Models for Superior Performance. L.L. Spencer et S.M. Spencer, dir. New York : Wiley.

- Mitrani, A., M. Dalziel et A. Bernard. 1992. Des compétences et des hommes. Paris : Les Éditions d’organisation.

- Pichault, F. et J. Nizet. 2000. Les pratiques de gestion des ressources humaines. Paris : Éditions du Seuil.

- Spencer, L.L. et S.M. Spencer, dir. 1993. Competence at Work. Models for Superior Performance. New York : Wiley.

- Tremblay, M. 1996. « Payer pour des compétences validées : une nouvelle logique de rémunération et de développement des ressources humaines ». Gestion, 21 (2), 32–44.

- Tremblay, M. et B. Sire. 1999. « Rémunérer les compétences plutôt que l’activité ? », Revue française de gestion, 126, 129–139.

- Veltz, P. 2000. Le nouveau monde industriel. Paris: Gallimard.

- Zarifian, P. 1999. Objectif compétence. Paris : Liaisons.

List of tables

Tableau 1

Deux modèles de gestion des compétences assez fortement contrastés

Tableau 2

Des conditions d’opérationnalisation assez similaires malgré des visées différentes