Abstracts

Résumé

Après un rappel historique des principales motivations ayant présidé à la création de Recherches sociographiques, nous présentons les résultats d’une analyse quantitative des thématiques et des références des articles, des institutions et des disciplines d’appartenance des auteurs et ce, afin d’identifier les tendances de la recherche véhiculées par la revue depuis sa fondation en 1960. L’évolution du contenu de la revue montre bien que la sociographie québécoise, de par l’évolution de ses objets, a suivi de près les transformations sociales du Québec mais aussi celles de la discipline en général.

Abstract

After a historical reminder of the main motivations that led to the creation of Recherches sociographiques, we present the results of a quantitative analysis of the themes and bibliographies of the journal’s articles as well as of the institutions and disciplines in which the authors were engaged. In so doing, we identify the research trends propagated by this journal since its founding in 1960. The evolution of the journal’s content shows that Quebec sociography, judging from the topics discussed, can be credited with having closely observed the social transformations of Quebec as well as those of the discipline in general.

Article body

Le cinquantième anniversaire de la fondation de Recherches sociographiques est l’occasion de dresser un bilan des réalisations d’une publication qui, depuis les années soixante, joue un rôle central dans le milieu universitaire[1]. L’analyse d’une revue savante peut prendre plusieurs formes[2]. On peut tout d’abord étudier le contexte historique particulier qui l’a vue naître et rappeler les intentions primordiales des fondateurs. En outre, à partir d’une étude des références et du contenu des articles (tels que reflétés par les titres), on peut, de manière diachronique, considérer le corpus de textes accumulés depuis la fondation comme un miroir du milieu de la recherche et suivre, au fil des pages, l’évolution progressive des thèmes, des approches disciplinaires et des sources intellectuelles qui irriguent les essais publiés. Ce sont ces deux pistes que nous allons suivre ici en puisant à la fois dans les éditoriaux, des témoignages, des monographies, des archives et des données statistiques sur les articles parus dans la revue, leurs auteurs, leur affiliation institutionnelle et leur distribution géographique. Après un rappel des principales motivations ayant présidé à la création de Recherches sociographiques, nous présenterons une analyse des thématiques et des références des articles, des institutions et des disciplines d’appartenance des auteurs et ce, afin d’identifier les tendances de la recherche véhiculées par la revue depuis sa fondation en 1960.

L’espoir des fondateurs

Fernand Dumont et Yves Martin avaient songé à lancer une revue dès leurs années d’études. Après avoir eu pour modèle Esprit, leur projet en vint à prendre une facture plus universitaire. Nouveaux venus au Département de sociologie au milieu des années 1950, ces professeurs dynamiques aspiraient à élever le niveau des débats intellectuels et à assurer une meilleure diffusion des travaux savants. Sans perdre de temps, ils firent part de leur projet académique au doyen, soulignant, se rappelle Yves Martin, « parmi d’autres motifs plus nobles, que la revue ‘ne coûterait pas cher ‘ – elle serait miméographiée [et serait] même ‘rentable’ en raison des nombreux échanges que nous allions instituer avec d’autres revues de sciences humaines » (Martin, 2001, p. 348). Appuyée financièrement par le recteur de l’Université Laval, Mgr Alphonse-Marie Parent, la revue, dûment agréée, sera publiée conjointement par le Département de sociologie de l’Université Laval, dont Falardeau était alors directeur, et par le Centre de recherches sociales de la Faculté des sciences sociales. Les deux premiers codirecteurs, Jean-Charles Falardeau et Fernand Dumont, furent très étroitement épaulés par Yves Martin, qui se révéla un animateur et organisateur hors pair.

Recherches sociographiques paraît en 1960, à un moment qui en est venu à symboliser pour plusieurs des acteurs de cette période l’année zéro du Québec moderne[3]. Bien qu’à ce moment, il existât déjà, si l’on s’en tient seulement à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, trois publications (Relations industrielles, Service social et Ad Usum Sacerdotum), il manquait un forum consacré explicitement à l’étude du Québec (encore appelé alors Canada français) comme société globale. Ainsi que le note Falardeau :

Auparavant, les sociologues avaient dû publier leurs écrits soit dans les revues de sciences sociales canadiennes (The Canadian Journal of Economics and Political Science) ou américaines de langue anglaise, soit dans des revues québécoises d’intérêt général (Revue de l’Université Laval, Culture), soit exceptionnellement dans des revues françaises ou belges – ou de ne pas publier du tout. Nous avons estimé que le moment était venu de façonner notre propre instrument de communication. (Falardeau, 1974b, p. 152.)

Comme l’indique la figure 1, la première moitié des années 1960 a été la plus active, si l’on considère le nombre d’articles publiés chaque année dans la revue, cette période ayant permis de « vider les tiroirs » de textes non encore publiés faute de revue locale pertinente[4]. Nous apprenons en effet qu’après une période d’enthousiasme et d’effervescence, il s’avéra plus difficile que prévu, pour Falardeau et consort, de recruter des chercheurs et de s’assurer des collaborations.

La recherche avait à ce point proliféré à la fin des années cinquante qu’on prévoyait pourvoir facilement pour les huit numéros des deux premières années. Moyennant un peu de sollicitation. […] Il devient bientôt clair qu’on a péché par optimisme. À compter de 1962, la périodicité sera ramenée à trois numéros par année, en même temps que le format est réduit à 7 sur 10 et qu’on passe à la composition d’imprimerie. (Gagnon, 1988, p. 108.)

Les grands colloques de la revue, notamment le premier, tenu en avril 1962, qui portait sur « l’état présent des recherches sur le Canada français », visaient entre autres à pallier la rareté des textes à publier. Par la suite, la croissance de la communauté savante aidant, et au-delà des inévitables fluctuations, le nombre annuel moyen d’articles se maintient entre 15 et 20 par an.

Cependant, si le nombre d’articles par année se maintient à un niveau à peu près constant, on observe une croissance continue du nombre de références par article. Cette augmentation est due, bien sûr, à l’éloignement progressif des articles du genre de l’essai et leur rapprochement toujours plus accentué vers le genre universitaire, avec ses citations obligées et ses références savantes. Cette tendance a d’ailleurs été récemment dénoncée par des auteurs qui se méfient d’une connaissance de plus en plus austère, aride et pointue. « La spécialisation à outrance, se plaignait un jeune chercheur se référant aux années quatre-vingt-dix, […] suscita un profond ennui dans les milieux universitaires. Les revues académiques fournissaient de moins en moins de réflexions stimulantes sur des enjeux de fond ; les colloques s’enlisaient dans la routine. » (Kelly, 2003, p. 7.) Ces invitations à revenir à une époque où la science laissait davantage la place à la subjectivité et l’opinion fondée sur des intuitions ne peuvent renverser le processus de spécialisation à l’oeuvre dans les milieux universitaires. Cette réalité est renforcée par l’accumulation de travaux et d’études qui fondent une certaine idée du Québec sur laquelle les chercheurs d’aujourd’hui peuvent bâtir. Au moment où Recherches sociographiques était créée, les rédacteurs déploraient d’ailleurs les lacunes flagrantes dans la connaissance de leur milieu immédiat. À leurs yeux, la bibliothèque québécoise des sciences sociales était à peu près vide, mis à part les travaux de Léon Gérin, Raoul Blanchard et une poignée d’autres précurseurs. Il est donc normal de constater que, depuis ce temps, les références n’ont cessé de garnir les publications des chercheurs québécois, qui trouvent chez leurs devanciers désormais nombreux des hypothèses ou des conclusions qui viennent enrichir leurs propres analyses.

Figure 1

Évolution du nombre d’articles publiés dans Recherches sociographiques, 1960-2008

Une revue de la « bande de Laval[5] » ?

Si Recherches sociographiques a été fondée à Québec et non pas à Montréal, cela tient à l’acceptation plus tardive dans la métropole d’une définition nouvelle – dite personnaliste – des sciences sociales, éloignée désormais des principes de la sociologie doctrinale qui avaient inspiré la fondation de l’École sociale populaire en 1911, des Semaines sociales en 1920 et, cette même année, de l’École des sciences sociales, économiques et politiques à l’Université de Montréal (Warren, 2003). Ce dynamisme plus grand de l’Université Laval ne passait pas inaperçu aux yeux des observateurs étrangers. Par exemple, en mars 1958, une série de journées d’études bilingues sur le Canada français eut lieu à l’Université de Toronto afin « d’examiner les aspects importants de la vie culturelle, économique et sociale du Québec, dans le but d’arriver à une plus juste compréhension des problèmes qui font face à [la] province » ([s.a.], 1958, p. 3). On y retrouvait Jean-Charles Bonenfant, l’abbé Gérard Dion, l’abbé Arthur Maheux, ainsi que Charles Bilodeau, mais personne de l’Université de Montréal, hormis Pierre Harvey, qui enseignait aux HEC. Cette sélection pour le moins biaisée des panelistes était en fait conforme à l’opinion répandue selon laquelle les professeurs enseignant à l’Université de Montréal appartenaient à une école « clérico-nationaliste » peu compatible avec la forme de savoir privilégiée par les responsables torontois du colloque. L’Institut canadien des affaires publiques (ICAP), fondé en 1954 par Maurice Lamontagne, Falardeau et quelques autres personnalités, ne faisait pareillement qu’une place très congrue aux chercheurs de l’Université de Montréal, et il n’est donc pas surprenant de constater que, dans les premiers numéros de Recherches sociographiques, les collaborateurs proviennent surtout de l’Université Laval.

L’intégration plus prononcée des professeurs de l’Université Laval dans le complexe universitaire canadien découlait aussi de choix politiques évidents. Leurs confrères de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal, jusqu’à la nomination de Philippe Garigue comme doyen (Garigue, 1958, p. 391-398), avaient privilégié une vision corporatiste, cléricaliste et autonomiste, tandis que leurs vis-à-vis de l’Université Laval avaient tendance à être sociaux-démocrates, laïcistes et fédéralistes centralisateurs[6]. Recherches sociographiques n’a jamais été directement identifiée à une option partisane, mais, à l’origine, elle participait de cette conviction que les grandes institutions mises en place dans l’après-guerre, le Conseil des arts, Radio-Canada ou l’Office national du Film, pouvaient servir à unir un pays divisé et que, au premier chef, la science, neutre et détachée, allait devenir le langage naturel des conversations nationales et permettre la « fusion des cultures » (Falardeau, cité par Metcalfe, 1957, p. 3[7]).

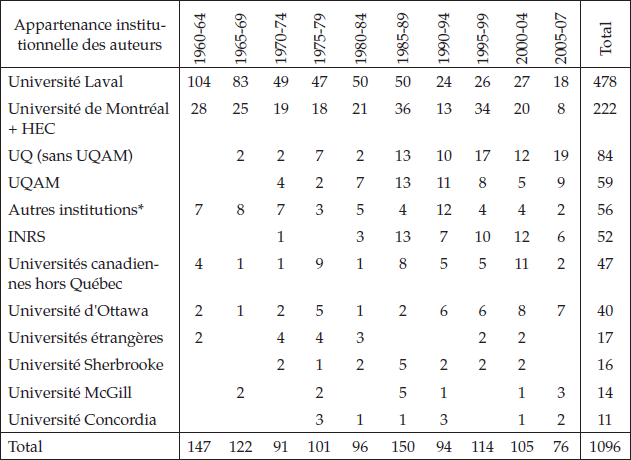

Toutes ces raisons permettent de comprendre pourquoi, comme l’indique le tableau 1, l’Université Laval domine largement, à l’origine, la colonne des collaborateurs de la revue. À partir des années 1980, toutefois, on assiste à une diversification qui reflète la volonté des directeurs de la revue de faire preuve de plus d’ouverture à ce qui se fait à l’extérieur du campus universitaire de Québec (Simard, 1985, p. 316). D’une part, en 1983, Recherches sociographiques avait reçu des évaluations tièdes des organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux (FCAR et CRSH), et avait dû s’ajuster afin de récupérer une partie des fonds qui lui avaient été alors retirés (Simard, 1985, p. 318). D’autre part, on assiste peu à peu à la création de plusieurs institutions nouvelles produisant des articles sur la sociographie québécoise, notamment le réseau de l’Université du Québec, l’Institut québécois de recherche sur la culture et l’INRS. C’est ainsi qu’après avoir représenté plus de la moitié du total des articles publiés, la proportion de contributions de l’Université Laval a chuté à environ 25 %. Même après la création de Sociologie et sociétés en 1969 par le Département de sociologie de l’Université de Montréal, et du Bulletin de recherches sociologiques en 1984, publié par le Département de sociologie de l’UQAM, les professeurs de ces deux universités ont continué de publier dans Recherches sociographiques de façon appréciable.

Tableau 1

Origine des articles parus dans Recherches sociographiques entre 1960 et 2007 selon les institutions auxquelles sont rattachés leurs auteurs

Si Recherches sociographiques se voulait empirique et québécoise, Sociologie et sociétés se voulait théorique et internationale, alors que les Cahiers de recherche sociologique tentaient de jouer sur tous les tableaux à la fois, abordant des thématiques empiriques et théoriques tout en étant ouverts aux chercheurs d’ici et d’ailleurs (cette dernière publication se voulait aussi, comme les deux autres, de niveau universitaire après l’expérience engagée et militante des Cahiers du socialisme, publiés depuis 1978 et finalement dissous en 1984). Dans l’éditorial du premier numéro de Sociologie et sociétés, Jacques Dofny affirmait ainsi que la nouvelle publication, dont il était directeur, et la revue de Laval s’étaient en quelque sorte divisé la tâche de l’étude de la réalité sociale :

Recherches sociographiques recueillant les matériaux d’une sociographie proprement québécoise, ouverte à toutes les sciences sociales et où qu’ils soient produits, Sociologie et sociétés abordant les problèmes plus spécifiquement sociologiques et s’efforçant même délibérément de publier sur un même thème des recherches faites ici et ailleurs. Il y a une volonté de ne rien perdre du social québécois d’un côté, et, de l’autre, une volonté de ne rien perdre d’un débat sociologique qui n’a pas de frontières. (Dofny, 1969, p. 5-6.)

Chose assez remarquable, dans le tableau 1, les contributions étrangères (donc hors Canada) sont presque aussi nombreuses (17) que le total des contributions en provenance de Concordia et McGill réunis (25) alors que les contributions canadiennes (87) les dépassent largement, même en excluant l’Université d’Ottawa (40). Cette réalité troublante représente un autre indice de la persistance des « deux solitudes », même dans le monde censément « sans frontières » des idées et des débats scientifiques et ce, d’autant plus que les articles « canadiens » sont surtout écrits par des chercheurs francophones enseignant au Canada anglais.

Enfin, un dernier fait digne de mention, c’est l’accroissement des articles écrits en collaboration, la plupart ayant d’ailleurs été composés par des chercheurs rattachés à des institutions différentes (voir figure 1). Cette tendance qui s’affirme à partir des années 1990 en suit une plus générale qui touche l’ensemble des sciences et à laquelle les sciences sociales ne font pas exception. Cet accroissement découle très certainement de la dynamique interne du développement de la science, mais probablement aussi des politiques des programmes de subvention qui au Québec, encouragent fortement la formation d’équipes et de centres de recherche interuniversitaires.

Les quatre visées de Recherches sociographiques

On a beaucoup insisté sur l’aspect presque « positiviste » de la fondation de Recherches sociographiques. Il est vrai que dans le premier éditorial, les deux codirecteurs insistaient fortement sur leur volonté de publier dans leur revue des études bien documentées et autant que possible factuelles. « Nous la voulions consacrée exclusivement à l’étude de la société québécoise et rigoureusement composée d’études empiriques. Au moment où l’histoire délaissait résolument la rhétorique et où la géographie prenait un nouvel essor, il nous paraissait impérieux d’écarter les généralités », se rappelle Fernand Dumont (1997, p. 103). Mais, en plus de cette première visée, trois autres préoccupations animaient les codirecteurs qui n’ont pas, à notre avis, été assez dégagées. En effet, en deuxième lieu, ceux-ci espéraient réunir dans les pages de la revue des géographes, des linguistes, des politicologues, des psychologues, des historiens et des sociologues afin de favoriser la convergence des diverses sciences humaines, qu’ils considéraient alors trop écartelées. En particulier, ils souhaitaient mettre en commun les résultats des analyses effectuées par d’autres équipes de chercheurs à l’Université Laval, dont celle dirigée par Arthur Tremblay à l’École de pédagogie et celle du Centre de recherches en sociologie religieuse (Doyon, 1960, p. 103-104). En troisième lieu, ils voulaient contribuer à l’oeuvre de coopération sociale en même temps qu’ils feraient oeuvre de science (Blouin, 1960, p. 3.) Enfin, en dernier lieu, les codirecteurs formulaient le voeu de replacer la connaissance du milieu canadien-français dans le cadre plus large des sociétés industrialisées. « Entièrement consacrée à l’étude de notre société, écrivaient-ils, la revue publiera aussi, pour fins comparatives, des études sur d’autres milieux qui, sous un rapport ou un autre, peuvent être mis en parallèle avec le nôtre. » (Dumont et Falardeau, 1960, p. 3.) Essayons, par quelques coups de sonde, de saisir ces quatre visées dans le contexte immédiat de la fin des années cinquante et leurs répercussions sur l’évolution de la revue.

Le « positivisme » de « l’École de Laval »

Il est évident que la fondation de cette revue s’insérait dans le vaste mouvement d’institutionnalisation universitaire qui s’engage résolument sous la poussée de la prospérité d’après-guerre. Au Québec comme au Canada, le nombre d’étudiants commençait alors une montée en flèche, surtout en sciences sociales, et de nouveaux éléments se greffaient au corps professoral (Fournier, 1986)[8]. La relève était d’ailleurs beaucoup mieux formée que l’ancienne garde et elle affirmait sa crédibilité en soulignant le caractère objectif de sa pratique et de son discours au moment où triomphait l’idéologie technoscientifique.

À l’Université Laval, non seulement des conférenciers étrangers de renom, tels Régine Pernoud, Raymond Aron, Pierre-Henri Simon ou Jean-Yves Calvez, étaient invités à partager leurs connaissances sur les grands défis de l’heure lors des Mardis universitaires, mais des chercheurs québécois commençaient à faire paraître leurs propres travaux. Entre autres, ces efforts pour promouvoir la recherche devaient beaucoup aux encouragements de la fondation Carnegie. En 1954, cette fondation avait attribué une bourse de voyage en Europe occidentale à Jean-Charles Falardeau afin de s’y familiariser avec les principaux centres d’enseignement et de recherches, et, l’année suivante, la même fondation avait octroyé la somme, colossale pour l’époque, de 130 000 $ à la Faculté des sciences sociales pour amorcer des recherches sur l’industrialisation dans la province. Lors de la réception de cette dernière subvention, le père Lévesque avait souligné que « cette préoccupation de recherche s’inscrit aux premiers rangs des fins que poursuit notre Faculté » (cité dans [s.a.], 1955, p. 3). La Faculté des sciences sociales, au dire de son doyen, avait mission non seulement de transmettre le savoir mais de contribuer à la découverte de vérités nouvelles. « Je dirais même, ajoutait le père Lévesque, que cela est surtout vrai d’une faculté de sciences sociales parce que la vie sociale est en permanente évolution [...]. » (Idem.)

Nul sans doute n’est plus associé à cet effort en faveur de la recherche que Jean-Charles Falardeau. Ancien élève de l’École de Chicago, Falardeau avait été nommé directeur adjoint du Centre de recherche sociologique à la Faculté des sciences sociales de Laval, membre du Comité international de recherches sociales de l’Association internationale de sociologie en 1958, ainsi que président, pendant deux ans, du Conseil canadien des recherches en sociologie. Il était bien placé pour appuyer, chez ses collègues moins âgés, les multiples entreprises d’analyse empirique portant sur la réalité sociale. Un an seulement après avoir été embauché à l’Université Laval, par exemple, Fernand Dumont avait reçu en 1956 une bourse du Conseil de recherches sur les humanités. Quant à Yves Martin, il participait à ce moment, avec Gérald Fortin, Marc-Adélard Tremblay et René Tremblay, à l’organisation d’une importante enquête sur « les conditions de vie, les besoins et les aspirations de la famille canadienne-française » afin d’aider les Caisses populaires à trouver des moyens d’élever le niveau de vie des familles québécoises les moins fortunées ([s.a.], 1957, p. 3). Placé sous la responsabilité du doyen Jean-Marie Martin, le Centre de recherches sociales avait coordonné cette entreprise en recrutant quinze personnes rompues aux techniques de l’enquête sociale qui, sur une période de cinq ans, allaient sillonner la province de Québec.

Il est inutile de multiplier les exemples. Il suffit ici de souligner comment la fondation de Recherches sociographiques s’appuie sur ce mouvement qui prend de l’ampleur à partir du milieu des années cinquante et qui fait la promotion de la recherche scientifique sur le milieu canadien-français. Ainsi, dès les premiers numéros de la revue, le lecteur pouvait consulter une rubrique intitulée « Situations de la recherche », où l’on retrouvait des notes sur, à la fois, des centres d’archives, des projets de recherche et des outils de recherche. La revue organisa aussi d’ambitieux colloques pour stimuler la recherche au pays, dont le premier, tenu en 1962, portait justement sur la Situation de la recherche sur le Canada français[9]. Le titre même de la revue – d’inspiration dukheimienne – annonçait d’ailleurs un net parti pris pour la morphologie des sociétés concrètes.

Cette volonté d'entreprendre une série d’enquêtes sur divers aspects de la société canadienne-française était renforcée par deux constatations : cette société, disait-on, était mal connue et, de plus, elle avait changé radicalement de visage avec l’industrialisation et l’urbanisation de la province. Il n’est pas anodin que Dumont et Falardeau, dans leur premier éditorial, évoquent la nécessité de mieux comprendre les réalités ouvrières et capitalistes (et non pas paysannes et artisanales) puisque leur objectif était justement de rompre avec les images ruralistes qui avaient été trop longtemps galvaudées par les élites traditionalistes. « Notre société, les ‘Recherches sociographiques’ voudraient la considérer, pour ainsi dire, au ras du sol. C’est pourquoi on trouvera ici des monographies très empiriques. Certains articles sont même d’un caractère exclusivement descriptif : nous les livrerons comme d’utiles matériaux. » (Dumont et Falardeau, 1960, p. 4.) D’autres revues – et tout particulièrement une publication projetée de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) qui ne verra jamais le jour – pouvaient aborder des questions plus théoriques ; Recherches sociographiques, pour sa part, allait se cantonner résolument dans des enquêtes platement terre-à-terre. De toute façon, comme l’écrivait Dumont dans le projet soumis au comité de rédaction, « l’intention de rejoindre la pensée la plus universelle devait être accompagnée, comme d’une condition d’authenticité, de la connaissance progressive du milieu social d’où le théoricien émerge. » (Dumont, « Projet soumis au comité de rédaction », 28 octobre 1959, cité par Gagnon, 1988, p. 107.)

Depuis le début, cette insistance sur l’étude concrète de la réalité québécoise s’exprime dans les écrits cités par les collaborateurs de Recherches sociographiques. Si l’on compare le bassin de publications de ces derniers à l’ensemble des articles publiés par des sociologues québécois entre 1980 et 2004, quel que soit leur objet d’étude et leur lieu de publication, on s’aperçoit que les références des premiers sont beaucoup plus québécoises (30 % versus 3 %) et, entre autres, beaucoup moins américaines (20 % versus 50 %) (tableau 2 et Gingras et Warren, 2006). Malgré les fluctuations, il semble y avoir une baisse de la proportion des références aux revues françaises et une croissance de la présence des revues américaines, la Grande-Bretagne restant marginale et le Canada-Québec demeurant à peu près constant avec 56 % du total des références aux revues. Si l’on choisit plutôt comme indicateur le pays d’origine des livres cités par les auteurs de Recherches sociographiques (tableau 3), l’axe Canada-Québec demeure dominant, mais la France est davantage présente par ses ouvrages, les États-Unis demeurant au même niveau, compte tenu encore une fois des fluctuations dues aux petits nombres et aux aléas des thèmes abordés une année donnée. La fonction première de Recherches sociographiques étant d’étudier la société québécoise de façon empirique et pas seulement théorique, il est normal que les sources soient d’abord locales et les problématiques, ancrées dans ces réalités, les articles publiés à l’étranger et en langue anglaise ayant souvent des objets moins locaux et se fondant sur des sources plus anglo-saxonnes en fonction même de leurs objets d’étude.

Tableau 2

Pays d’édition des revues citées dans les articles parus dans Recherches sociographiques

À l’intérieur du cadre d’étude du Québec (ou du Canada français) comme société globale, les possibilités d’analyses sont vastes. À ses débuts, Recherches sociographiques a été néanmoins identifiée à une perspective relativement limitée du spectre de la recherche. Jean-Jacques Simard faisait part en 1985 de l’agacement de certains de ses collègues face à une revue dont l’approche leur paraissait trop positiviste et trop provincialiste.

Cette revue semblait fermée au marxisme, au féminisme, à l’écologisme et à l’universalisme de la grande science ; elle incarnait la recherche sociale de papa, et pour ne pas mettre les points sur les falardiaux et les dimonts, disons seulement que les enfants de ces papas-là se retrouvaient surtout au Département de sociologie de l’Université Laval où, comme chacun savait, on ne s’intéressait qu’aux idéologies et aux études vaguement agricoles. (Simard, 1985, p. 311.)

Tableau 3

Pays d’édition des livres cités dans les articles parus dans Recherches sociographiques

Il y avait un peu de vrai dans ces reproches, puisque les études régionales et les analyses idéologiques ont pesé d’un poids assez lourd dans les deux premières décennies. Il semble que la volonté de désenclaver une revue devenue un peu ronflante et ronronnante ne soit pas étrangère à la publication de plusieurs articles sur les femmes et sur l’immigration dans les années 1990 (voir le tableau 4, qui classe chaque article selon son thème principal).

Les thèmes des articles publiés dans la revue sont tributaires à la fois du contexte social et des acteurs individuels. Il est évident, par exemple, que, de 1960 à 1969, Recherches sociographiques sert de véhicule au chantier d’analyse des idéologies sous la direction de Fernand Dumont. De même, l’inclusion d’études littéraires doit beaucoup aux efforts de Jean-Charles Falardeau afin de jeter un regard sociologique sur l’histoire du roman et de la poésie au Québec. Après avoir été très présente dans la revue, la sociologie de la littérature disparaît à peu près complètement pour ne réapparaître qu’au cours des années 1990 et 2000, avec la parution d’un numéro thématique sur « sciences sociales et littérature » en 2003. D’autre part, beaucoup de thèmes tiennent leur popularité d’un environnement propice. Pensons seulement au thème de la religion ou du politique dans les années soixante, à celui de la santé dans la années 1970, à celui de l’économie dans les années 1980, à celui de l’immigration dans les années 1990 ou à celui de la culture dans les années 2000. L’analyse des thèmes nous permet ainsi de toucher du doigt les changements importants survenus dans les centres d’intérêt des sociologues québécois.

Tableau 4

Thèmes abordés dans Recherches sociographiques selon les décennies

Une approche multidisciplinaire du Québec

Recherches sociographiques se voulait une revue multidisciplinaire, ce dont témoigne le fait qu’elle devait, à l’origine, « prendre la relève, sous une forme modernisée, des défunts Cahiers de la Faculté » (Gagnon, 1988, p. 106) et être rattachée à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Des tracasseries administratives, une cohérence pluridisciplinaire qui ne satisfaisait pas tout le monde et l’hésitation à appuyer un réseau de diffusion intra muros ont fait en sorte que le Département de sociologie administre la publication trimestrielle, mais, « dès le principe », les codirecteurs avaient décidé « que les cahiers de la revue, tout en étant consacrés principalement ’à l’étude de notre société’, devraient être aussi un carrefour pluridisciplinaire » (Falardeau, 1974b, p. 152-153). Les artisans de la revue comptaient bien provoquer des dialogues féconds avec les collaborateurs d’autres revues québécoises, comme les Archives de folklore, les Cahiers de géographie, L’actualité économique, La Revue d’histoire de l’Amérique française, Contributions à l’étude des sciences de l’homme ou Anthropologica.

Cette démarche découlait de la crainte de voir les diverses branches des savoirs en sciences humaines devenir de plus en plus étrangères les unes aux autres. Dans une conférence prononcée à la Maison Montmorency, Falardeau déclarait que :

L’université de notre âge est devenue ou risque de devenir une Babel bureaucratique et idéologique, sollicitée par les attentes d’une société industrielle, laquelle la conçoit comme une entreprise de production de techniciens. Sa structure même est une prolifération de facultés et d’instituts aussi diversifiés que le contenu de la boîte de Pandore, dont chacune subit sa propre attraction vers l’un ou l’autre des innombrables services technologiques ou éducatifs que requièrent la vie économique, l’État ou les groupes professionnels. (Falardeau, cité par FohySaint-Hilaire, 1958, p. 3.)

Maints professeurs de l’époque voulaient endiguer la tendance naturelle qui poussait les facultés, les écoles et les départements à se recroqueviller sur eux-mêmes dans l’indifférence de ce qui se faisait en dehors de leur enceinte (Falardeau, 1959a, p. 74-76). Pour contrer ce mouvement vers toujours plus de spécialisation et d’autonomie, Falardeau plaidait pour une culture du dialogue. La revue dont il assurait la diffusion pouvait, selon lui, assurer la convergence des connaissances produites dans cette constellation bigarrée qu’était devenue l’université moderne. C’est que la sociologie représentait encore à cette époque la reine des sciences sociales. D’un côté, les codirecteurs de Recherches sociographiques n’abandonnaient pas le projet de fonder une revue « intégralement sociologique » dans « quelques années », mais cela ne leur semblait pas encore possible ; à leurs yeux, la revue projetée correspondait donc en fait à « une phase nécessaire dans l’avancement de la sociologie au Canada français » (Gagnon, 1988, p. 107). D’un autre côté, la sociologie ayant remplacé en quelque sorte la théologie comme discipline impériale, il semblait aux codirecteurs que celle-ci pouvait naturellement devenir, « de par son destin et de par sa nature, une inéluctable fonction de polarisation et d’intégration » (Falardeau, allocution de lancement, 17 mai 1960, cité par Gagnon, 1988, p. 107). Selon eux, une revue de sociologie pouvait d’autant mieux assurer le dialogue des sciences sociales que cette discipline n’avait ni objet ni méthode propres. La section des comptes rendus, qui a toujours occupé une place importante dans les pages de la revue, découlait ainsi, en conformité avec le projet durkheimien (les directeurs étant des « lecteurs passionnés de L’Année sociologique » [10]), d’une volonté assumée « de faire la revue critique de la production universelle en sciences humaines […] au Québec » (Martin, 2001, p. 349).

Qui plus est, l’organisation même de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval répondait, en 1960, à un besoin de préserver une certaine unité entre ses éléments constitutifs. Non seulement les étudiants étaient obligés de suivre une première année commune mais la façon même d’envisager l’organisation interne de la Faculté permettait, croyait-on, d’assurer l’autonomie des départements sans abandonner l’idéal d’un fécond dialogue, puisque ceux-ci devaient se partager les principaux aspects de la vie contemporaine : ceux qui concernaient les faits et les fins de la vie en commun (sociologie) ; ceux qui concernaient une régulation économique de plus en plus importante (science économique) ; ceux qui touchaient aux affaires commerciales (l’École de commerce) ; ceux qui regardaient les relations professionnelles et les conditions de travail (relations industrielles) ; ceux enfin qui concernaient les problèmes humains d’assistance et de bienfaisance (École de service social). Dans cette division, le département central demeurait celui de sociologie et, dans cet arrangement, la revue Recherches sociographiques, tout comme le Centre de recherches sociales, devait naturellement servir de foyer aux recherches réalisées dans les différents départements.

Cette prétention, comme l’avaient prévu Dumont, Falardeau et Martin, ne dura pas longtemps, et c’est tout naturellement que les diverses disciplines universitaires se dotèrent chacune de leur instrument de diffusion dans les années qui suivirent. Non seulement chaque discipline se met-elle à publier son journal mais chaque département de sociologie, comme on l’a mentionné, a désormais sa revue. Ces fondations de revues de sociologie durant les années 1960 accompagnaient bien sûr la tendance à la multiplication des revues en sciences sociales et la mise sur pied de sociétés savantes : création de la section de sociologie dans l’Association canadienne de science politique en 1956, de la Société canadienne de sociologie et d’anthropologie en 1966, de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française en 1969. Tout cela en relation étroite avec la fondation ou la consolidation des départements de sociologie et l’accroissement des étudiants aux cycles supérieurs (Hargens, 1991, p. 343-349).

Recherches sociographiques n’a pas échappé au rétrécissement de la diversité disciplinaire qui touche des domaines de recherche de plus en plus institutionnalisés. Alors que, comme le montre le tableau 5, la revue accueillait à ses débuts des contributions de provenances disciplinaires diverses, depuis le milieu des années 1980, il y a recentrement progressif sur la sociologie, discipline dont la représentation passe, entre 1970 et 2000, d’environ la moitié des collaborations à près des deux tiers. Il faut dire, pour ne nommer que ceux-là, que les anthropologues ont leur revue depuis 1970 (Anthropologie et société) et les politologues depuis 1992 (Politique et sociétés), sans compter que de nouvelles revues spécialisées ont vu le jour depuis une vingtaine d’années, comme le Bulletin d’histoire politique (Gingras et Warren, 2007b), etc.[11]. L’histoire, la science politique, l’économie, l’anthropologie et la littérature désertent par conséquent peu à peu les pages de la revue, alors que l’éducation, la géographie et la démographie, qui n’avaient jamais occupé une place dominante, maintiennent, comme les autres disciplines, une présence marginale. À noter que l’organisation de numéros thématiques explique souvent la présence concentrée d’une discipline, comme c’est le cas pour l’éducation en 1997. Alors que les discours sur l’interdisciplinarité se sont multipliés depuis les années 1990, il n’est pas évident qu’ils donnent lieu à des modifications importantes des pratiques de recherche, sauf peut-être en encourageant là aussi les collaborations qui, on l’a vu, ont augmenté depuis la fin des années 1990[12].

Tableau 5

Disciplines de rattachement des auteurs ayant publié dans Recherches sociographiques selon les décennies

Une recherche objective mais engagée

Le troisième pôle vis-à-vis duquel tentait de se situer Recherches sociographiques à ses débuts, c’était bien sûr celui de l’engagement. « Nos cahiers seront axés sur la recherche, affirmaient Dumont et Falardeau. Nous pensons cependant qu’ils ne seront pas sans intérêt pour ceux qui les liront avec des préoccupations d’action. [...] Cette solidarité qui tantôt prend le visage de l’amour et tantôt celui de la colère, nous ne tenterons jamais d’en cerner le visage dans ces cahiers. Mais il fallait dire, une fois seulement, qu’elle est inséparable de nos travaux. » (Dumont et Falardeau, 1960, p. 5.) Dans son compte rendu du premier numéro pour les Cahiers de géographie du Québec, Louis-Edmond Hamelin reprochera d’ailleurs à la rédaction d’avoir fait une place à des articles, ceux de Raoul Blanchard et Arthur Tremblay en particulier, un peu trop critiques à son goût (Hamelin, 1960, p. 391). Il n’était pas le seul à se plaindre du ton mordant de certaines collaborations.

D’une part, l’ensemble des praticiens des sciences sociales de l’Université Laval partageaient l’opinion selon laquelle le Canada français souffrait de ce que les experts de l’École de Chicago appelaient un cultural lag : selon eux, les représentations collectives auraient été en retard sur l’évolution concrète de la société canadienne-française. C’est ainsi qu’un peuple urbain et industrialisé aurait continué à se percevoir à travers le prisme déformant des idéologies d’un autre âge. La première étape de l’engagement pour celui qui ne pouvait se satisfaire d’un tel état de fait et voulait combattre les vérités reçues du discours cléricalo-nationaliste, c’était, tout simplement, d’étudier sa société « avec les pieds », comme le disait Falardeau, en brisant les images d’Épinal proposées par les élites. Ce dernier affirmait en 1959 :

J’ai dit que plusieurs de ma génération ont cherché à être « réalistes ». Or, ce réalisme, loin de refuser l’allégeance charnelle et spirituelle au Canada français, cherchait à en discerner les fibres vivantes, au-delà des mythes, des psychoses et des exaspérantes idéologies. Tout en respectant ceux qui se disaient et se disent encore « nationalistes », nous avons estimé que c’était être profondément patriote que de chercher à connaître la patrie plutôt que seulement en parler à travers des clichés et d’anachroniques allergies. (Falardeau, 1959b, p. 8.)

Dumont affirme même que ses collègues et lui avaient vécu à la fin des années cinquante la tentation du « vide idéologique », croyant nécessaire et possible de se libérer de tout préjugé afin de lire la réalité sociale sans fard et sans voile (Dumont, 1971, p. 36).

D’autre part, comme un peu tout le monde au Québec, les universitaires étaient convaincus du rôle primordial que devaient jouer les établissements d’enseignement supérieur dans l’essor national. Dans un éditorial de L’Action catholique daté de février 1958, Charles Pelletier affirmait ainsi : « Le remède à notre infériorité économique réside d’abord dans les ‘investissements intellectuels‘, dans la formation d’une élite assez nombreuse et assez bien équipée pour jouer le rôle du levain dans la pâte, pour insuffler à notre vie communautaire le dynamisme dont elle a besoin » (Pelletier, 1958, p. 4). Déjà, trois ans plus tôt, le même Pelletier avait résumé son opinion sur la question en trois mots que n’aurait pas reniés Falardeau : « Recherche, recherche, recherche ! » (Pelletier, 1955, p. 4[13]). Le manque cruel de spécialistes dotés de véritables connaissances scientifiques, répétait-on, ne pouvait qu’avoir des conséquences fâcheuses pour une société en plein développement. Les professeurs avaient à l’évidence quelque intérêt à formuler un tel discours, puisque la constitution d’une « république d’experts dans tous les champs d’action gouvernementale » « s’offrirait dorénavant comme débouché professionnel économiquement et intellectuellement attrayant pour les diplômés universitaires » (Falardeau, 1956, p. 37). Une fonction publique dynamique et nombreuse ne pouvait que bénéficier à des professeurs d’université qui tentaient de tailler une bonne place à leurs étudiants sur le marché du travail et qui s’impatientaient par conséquent du retard du gouvernement de Duplessis à embrasser la théorie keynésienne (Martin, 1964).

Il n’est pas facile d’évaluer empiriquement à quel point les collaborateurs de la revue ont respecté la visée d’engagement des fondateurs. Les sujets choisis sont toutefois souvent ancrés dans des débats de société qui les ramènent insensiblement à des enjeux et des questions polémiques et politiques. À cet égard, le tableau 4, présenté plus haut, indique à quel point les thèmes abordés dans la revue suivent les préoccupations de fond de la société québécoise (religion dans les années soixante, économie dans les années 1980, etc.), bien que le caractère scientifique des articles les préserve d’une compromission trop grande avec la réalité sociale et politique. Aussi, maints professeurs continuent de cultiver une option politique explicite, bien que celle-ci ne soit jamais, pas plus qu’elle ne l’était pour les Dumont, les Falardeau ou les Fortin, une prémisse de la recherche. Leurs conclusions font rarement un appel explicite à l’action politique. Car contrairement aux revues intellectuelles, dont l’essence même est l’engagement, les revues universitaires forcent les auteurs à mettre en forme leur analyse d’une façon telle que leurs opinions personnelles sont en quelque sorte euphémisées ou sublimées et transparaissent, au mieux, dans l’objet d’étude et non pas dans le contenu même des textes qui, toujours évalués par les pairs, ne peuvent prendre la forme d’un plaidoyer pro domo pour une quelconque option partisane. S’écarter de ces normes pour stimuler les débats n’est pas sans risques. Ainsi, dans une réplique qui ne manquait pas de mordant, Stéphan Gervais, Dimitrios Karmis et Diane Lamoureux ont décrit Mathieu Bock-Côté, auteur d’une note critique, comme un « pamphlétaire », « idéologue » et « populiste », et ont déclaré que « la présence du texte de Bock-Côté dans une revue que nous apprécions nous met mal à l’aise » (Gervais, Karmis et Lamoureux, 2009). Une telle réaction ne fait que rappeler la distance qui sépare les revues intellectuelles des revues scientifiques, distance d’autant plus facile à annuler que l’autonomie de la sociologie comme entreprise scientifique n’est pas admise par tous les acteurs de ce champ, la polémique avec Bock-Côté n’étant d’ailleurs que l’incarnation locale de l’opposition entre le pôle autonome et le pôle hétéronome du champ de la sociologie (Bourdieu, 2001)[14].

Un aspect négligé : les études comparatives

Venons-en maintenant à la dernière intention des codirecteurs de Recherches sociographiques, celle qui concerne l’importance d’encourager les études comparatives. « Peu de chercheurs canadiens-français, et on le constatera une fois de plus dans cette publication, situent leurs études sur leur société dans une perspective de comparaison avec d’autres milieux. C’est une troublante lacune. Il nous semble y avoir là l’indication d’une étape prochaine à franchir pour la recherche au Canada français. » (Dumont et Martin, 1962, p. 8.) Cette invitation pouvait cependant sembler paradoxale, dans la mesure où l’objet exclusif de Recherches sociographiques était le Canada français (plus tard le Québec) et que, en outre, les codirecteurs eux-mêmes n’indiquaient guère la voie vers ce genre d’études, eux qui firent paraître en définitive très peu de travaux sur d’autres sociétés que la leur. Au contraire, il semble bien qu’avec l’avènement de la Révolution tranquille et l’apparition d’un mouvement souverainiste vigoureux, les études sur le Québec adoptèrent une tournure de plus en plus nationale et établirent l’idée du Québec comme société globale. Si, comme le remarquait Gérard Bouchard en 2001, « [l]es passés canadiens et le Québec et le Canada ont rarement été soumis à une véritable démarche comparée » (Bouchard, 2001, p. 329), c’est sans doute que, dans la foulée du formidable nation-building des années soixante et soixante-dix, le Québec s’est régulièrement présenté comme une société distincte qui, en vertu de cette différence, ne pouvait être ramenée à quelque modèle commun. « De part et d’autre, l’idée de la spécificité du phénomène québécois semble largement acceptée et dominante, la majorité des études paraissant partager un a priori voulant que celui-ci soit un phénomène spécifique, peu comparable avec ce qui a pu se passer dans d’autres contextes. » (Belliveau et Boily, 2005, p. 11.) À ce chapitre, les intentions des codirecteurs de Recherches sociographiques attendent toujours d’être suivies et confirmées et ce, malgré la publication de plusieurs travaux récents qui ont permis, enfin, de mettre davantage en parallèle le Québec et, par exemple, les « sociétés neuves » ou les « petites sociétés », ainsi que la parution d’un numéro spécial, en 2002, « Au Québec et ailleurs : comparaisons de sociétés ». « Il y a là, reconnaissait Simon Langlois, une lacune qui mériterait d’être comblée dans les années à venir. » (Langlois, 2009, p. 473.) Bien que nul ne puisse concevoir cet élargissement du cadre d’analyse comme une panacée, et bien que les études comparatives n’aient, en définitive, pas nécessairement été plus importantes ailleurs, il demeure que le simple fait de situer, par exemple, le Québec dans l’américanité ou par rapport à l’Irlande peut apporter des éclairages neufs sur l’histoire de la province.

⁂

Ce survol de l’évolution du contenu de la revue montre bien que la sociographie québécoise, de par l’évolution de ses objets, a suivi de près les transformations sociales du Québec mais aussi celles de la discipline en général. D’un côté, la revue a conservé à travers toutes les années son ancrage empirique, lequel fait sa spécificité. Elle a pu ainsi suivre, mais de façon réfractée, certains des débats les plus houleux qui ont agité le Québec depuis cinquante ans. D’autre part, comme l’indique le processus de disciplinarisation qui transparait dans la part croissante des sociologues au sein de la revue, Recherches sociographiques n’a pas échappé non plus aux dynamiques globales qui touchent le milieu de la recherche ailleurs dans le monde. La spécialisation des travaux est un développement normal de la recherche qui, par rapport aux premiers articles des années soixante, tend à donner une allure toujours moins essayiste aux travaux publiés dans les pages de la revue. Recherches sociographiques n’aura pas autant publié d’études comparatives que ses fondateurs l’auraient souhaité, mais il est possible que la réalité sociale locale avait besoin d’abord d’être bien connue et répertoriée avant de se lancer dans des analyses plus vastes et ambitieuses. Au cours de ce demi-siècle, la revue basée au Département de sociologie de l’Université Laval aura somme toute été relativement fidèle aux intentions de ses premiers rédacteurs, traversant les multiples questionnements scientifiques sans fondamentalement déroger des visées générales qui avaient été définies à l’origine par Falardeau, Dumont et Martin (Langlois, 2009). Institution centrale du champ d’étude sur le Québec, Recherches sociographiques a su survivre aux débats idéologiques, aux conflits théoriques et aux politiques mouvantes des organismes subventionnaires pour dresser un portrait complexe et nuancé de la réalité québécoise. Des centaines d’articles, de notes de recherche et de comptes rendus critiques plus tard, la revue continue de refléter la recherche collective d’un juste équilibre entre production savante et pertinence sociale.

Appendices

Notes biographiques

Jean-Philippe Warren

Jean-Philippe Warren est titulaire d'une chaire d'études sur le Québec, et professeur au Département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire intellectuelle et culturelle au Québec. Auteur de plus d'une centaine d'articles dans des revues savantes et intellectuelles, ces travaux l'ont mené à s'interroger, dans une perspective sociologique, sur l'institutionnalisation politique, sociale et éthique de la modernité. Ces dernières années, il a publié Une Douce anarchie. Les années 68 au Québec, Montréal, Boréal, 2008 ; Ils voulaient changer le monde. Le militantisme marxiste-léniniste au Québec, Montréal, VLB, 2007 ; Hourra pour Santa Claus ! La commercialisation de la saison des fêtes au Québec (1885-1915), Montréal, Boréal, 2006.

Yves Gingras

Yves Gingras est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Il est également directeur scientifique de l'observatoire des sciences et des technologies (OST) et fait partie du Centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies (CIRST).

Notes

-

[1]

Les auteurs remercient Louis-Michel Lebeau pour sa contribution à la préparation des données quantitatives. Merci aussi aux évaluateurs de la revue pour leurs commentaires utiles.

-

[2]

L’étude des revues savantes a été tentée à de multiples reprises. Pour l’exemple de la sociologie américaine lire les chapitres 3 et 6 d’Andrew Abbott (1999). Sur les revues québécoises, lire Fortin (2006).

-

[3]

En 1985, les rédacteurs se rappelleront que « Les maîtres d’alors avaient surtout trente ans, la conjoncture était expansionniste et tout était à faire » ([s.a.], 1985, p. 8).

-

[4]

L’analyse a été faite à partir de l’ensemble des numéros de la revue, disponibles sur le site erudit.org. Seuls les articles, notes de recherche et notes critiques ont été pris en compte, excluant ainsi les simples comptes rendus d’ouvrages.

-

[5]

Expression tirée de Simard (1985, p. 318).

-

[6]

Sur tout ce débat, lire Warren (2003, p. 251-278).

-

[7]

L’entrevue avec Falardeau a été réalisée alors que celui-ci était de passage dans l’ouest du pays comme professeur invité à l’University of British Columbia (UBC) pendant une session d’été.

-

[8]

Pour les tendances au Canada, voir Gingras et Warren (2007a, p. 5-22) et Gingras (1994, p. 114-118).

-

[9]

Les travaux furent publiés dans Dumont et Martin (1962).

-

[10]

Sur l’influence de Durkheim chez Fernand Dumont, voir Leroux (2001).

-

[11]

Sur les revues québécoises en général, voir Fortin (2006).

-

[12]

Malgré les nombreuses tentatives de distinguer de façon soi-disant rigoureuse entre « multi- », « inter- », pluri- » et même « trans-disciplinaire », il demeure que la plupart des discours faisant la promotion de l’interdisciplinarité s’en tiennent à une référence vague à l’interaction entre disciplines. Étant donné la difficulté à peu près insurmontable de vraiment opérationnaliser ces distinctions sans prise de position normative, nous préférons considérer ces multiples dénominations comme étant en fait synonymes. Pour une synthèse récente sur cette question voir Frodeman, Klein et Mitcham (2010).

-

[13]

Falardeau écrivait pour sa part : « La recherche, la recherche, toujours la recherche » (Falardeau, 1959c, p. 11).

-

[14]

Mathieu Bock-Côté a ensuite répondu à ses détracteurs dans le numéro suivant de Recherches sociographiques (1-2, 2010 : 205-210) paru après la rédaction et la révision de cet article [ndlr].

Bibliographie

- [s.a.], 1955 « La recherche scientifique au Canada français : une nécessité », L’Action catholique, 14 mars : 3.

- [s.a.], 1957 « Enquête scientifique sur la famille canadienne-française », L’Action catholique, 20 septembre : 3.

- [s.a.], 1958 « Journées d’études bilingues à l’université de Toronto », L’Action catholique, 28 mars : 3.

- [s.a.], 1985 « Avant-propos », Recherches sociographiques, XXVI, 1-2 : 7-10.

- Abbott, Andrew, 1999 Department and Discipline. Chicago School at One Hundred, Chicago, The University of Chicago Press.

- Belliveau, Joël et Frédéric Boily, 2005 « Deux révolutions tranquilles ? Transformations politiques et sociales au Québec et au Nouveau-Brunswick (1960-1967) », Recherches sociographiques, 46, 1 : 11-34.

- Blouin, Nicole, 1960 « Recherches sociographiques : une tentative de connaissance empirique du milieu canadien-français », L’Action catholique, 18 mai : 3.

- Bouchard, Gérard, 2001 Genèse des nations et cultures du Nouveau monde, Montréal, Éditions du Boréal.

- Bourdieu, Pierre, 2001 Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir.

- Dofny, Jacques, 1969 « Éditorial », Sociologie et sociétés, I, 1 : 3-6.

- Doyon, Roland, 1960 « Le Centre de recherches en sociologie religieuse de l’Université Laval », Recherches sociographiques, I, 1 : 103-104.

- Dumont, Fernand, 1971 La vigile du Québec, Montréal, HMH.

- Dumont, Fernand, 1997 Récit d’une émigration. Mémoires, Montréal, Éditions du Boréal.

- Dumont, Fernand et Jean-Charles Falardeau, 1960 « Pour la recherche sociographique au Canada français », Recherches sociographiques, I, 1 : 3-5.

- Dumont, Fernand et Yves Martin, 1962 « Avant-propos », Recherches sociographiques, III, 1-2 : 7-8.

- Dumont, Fernand et Yves Martin (dirs), 1962 « Situation de la recherche sur le Canada français », Recherches sociographiques, III, 1-2.

- Falardeau, Jean-Charles, 1956 « Conditions et conséquences d’une démocratisation de notre enseignement », dans Institut canadien des affaires publiques, L’Éducation : Ste-Adèle Lodge, Ste-Adèle, P.Q., du 26 au 30 septembre 1956 : rapport de la troisième conférence annuelle de l’Institut canadien des affaires publiques, organisée avec le concours de la Société Radio-Canada, Montréal, [sans éditeur], p. 35-38.

- Falardeau, Jean-Charles, 1959a « Les chaînes de Prométhée », Liberté, 2 : 69-78.

- Falardeau, Jean-Charles, 1959b « Restaurer la communication entre groupes et apprendre la démocratie », Le Devoir, 19 mai : 8.

- Falardeau, Jean-Charles, 1959c « Lettre à mes étudiants », Cité libre, 23 : 4-14.

- Falardeau, Jean-Charles, 1974a « Itinéraire sociologique », Recherches sociographiques, XV, 2-3 : 201-312.

- Falardeau, Jean-Charles, 1974b « Antécédents, débuts et croissance de la sociologie au Québec », Recherches sociographiques, XV, 2-3 : 135-165.

- Fohy Saint-Hilaire, Madeleine, 1958 « L’Université répond-elle à sa mission ou risque-t-elle de devenir une Babel idéologique ? », L’Action catholique, 20 août : 3.

- Fortin, Andrée, 2006 Passage de la modernité : les intellectuels québécois et leurs revues (1778-2004), Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Fournier, Marcel, 1986 L’entrée du Québec dans la modernité, Montréal, Éditions Saint-Martin.

- Frodeman, Robert, Julie ThompsonKlein et Carl Mitcham, 2010 Handbook of Interdisciplinarity, Oxford, Oxford University Press.

- Gagnon, Nicole, 1988 « Le Département de sociologie, 1943-1970 », dans : Cinquante ans de sciences sociales à l’Université Laval. L’histoire de la Faculté des sciences sociales (1938-1988), Québec, Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, p. 75-130.

- Gervais, Stéphan, Dimitrios Karmis et Diane Lamoureux, 2009 « Le concept de culture publique commune : prégnance, signification, potentiel », Recherches sociographiques, L, 3 : 621-634.

- Garigue, Philippe, 1958 « La Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal », Culture, XIX, 4 : 391-398.

- Gingras, Yves, 1994 Histoire de l’ACFAS 1923-1993, Montréal, Éditions du Boréal.

- Gingras, Yves et Jean-Philippe Warren, 2007a « Job market boom and gender tide : The rise of Canadian social sciences in the 20th century », Scientia Canadensis, XXX, 2 : 5-22.

- Gingras, Yves et Jean-Philippe Warren, 2007b « Le Bulletin d’histoire politique et le retour du refoulé. La lutte pour l’imposition d’un domaine de recherche dans le champ de l’histoire québécoise (1992-2005) », Bulletin d’historie politique, XV, 3 : 25-36.

- H[amelin], L[ouis]-E[dmond], 1960 « Compte rendu de Recherches sociographiques », Cahiers de géographie du Québec, IV, 8 : 391.

- Hargens, Lowell L., 1991 « Impressions and misimpressions about sociology journals », Contemporary Sociology, XX, 3 : 343-349.

- Kelly, Stéphane, 2003 « Introduction », dans : Stéphane Kelly (dir.), Les idées mènent le Québec. Essais sur une sensibilité historique, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 1-11.

- Langlois, Simon, 2009 « Pour les cinquante ans de Recherches sociographiques », Recherches sociographiques, L, 3 : 471-474.

- Leroux, Robert, 2001 « Fernand Dumont et la sociologie durkheimienne », Recherches sociographiques, XLII, 2 : 283-297.

- Martin, Louis, 1964 « Les hommes derrière le pouvoir. À Québec, une nouvelle génération de hauts fonctionnaires élabore la ‘révolution tranquille‘ : les technocrates », Le Magazine McLean, octobre, p. 25-26 et p. 85-87.

- Martin, Yves, 2001 « Projet de jeunesse : les débuts de Recherches sociographiques. Témoignage », Recherches sociographiques, XLII, 2 : 347-350.

- Metcalfe, Ben, 1957 « Laval professor sees Canada’s cultures fusing », The Province (Colombie-Britannique), 29 juillet : 3.

- Pelletier, Charles, 1955 « Recherche, recherche, recherche », L’Action catholique, 4 juillet : 4.

- Pelletier, Charles, 1958 « Il nous faut une élite économique », L’Action catholique, 21 février : 4.

- Simard, Jean-Jacques, 1985 « Où va ‘Recherches sociographiques’ ? », Recherches sociographiques, XXVI, 3 : 311-318.

- Warren, Jean-Philippe, 2003 L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone, Montréal, Éditions du Boréal.

List of figures

Figure 1

Évolution du nombre d’articles publiés dans Recherches sociographiques, 1960-2008

List of tables

Tableau 1

Origine des articles parus dans Recherches sociographiques entre 1960 et 2007 selon les institutions auxquelles sont rattachés leurs auteurs

Tableau 2

Pays d’édition des revues citées dans les articles parus dans Recherches sociographiques

Tableau 3

Pays d’édition des livres cités dans les articles parus dans Recherches sociographiques

Tableau 4

Thèmes abordés dans Recherches sociographiques selon les décennies

Tableau 5

Disciplines de rattachement des auteurs ayant publié dans Recherches sociographiques selon les décennies

10.7202/012088ar

10.7202/012088ar