Abstracts

Résumé

Cet article analyse, à partir d’une quarantaine d’entretiens, les significations que les jeunes Français donnent à leurs trajectoires d’insertion professionnelle au Québec, à travers leurs usages des dispositifs d’aide aux nouveaux arrivants. L’hypothèse principale avancée pour expliquer que ceux-ci soient peu investis par les jeunes Français renvoie à la logique d’assistance dans laquelle ils les placeraient, contrariant aussi bien le souhait d’expérimenter une autonomie revendiquée, que celui de se défaire d’un statut « à part ». Au fond, cette faible utilisation des dispositifs d’aide aux immigrants renvoie in fine au sens de l’expérience migratoire des Français au Québec pour qui, contrairement à bien d’autres communautés nationales, l’option du retour est rarement exclue sans être nécessairement synonyme d’échec : la tranche de vie au Québec peut ainsi prendre le sens d’une « parenthèse biographique », d’une période moratoire avant une stabilisation adulte et/ou capitalisation d’une expérience à l’internationale.

Mots-clés:

- Immigration française,

- jeunes,

- trajectoire,

- insertion professionnelle,

- dispositifs d’insertion

Abstract

Drawing on some forty interviews, this article examines how young French newcomers view their process of professional insertion in Quebec. It does so namely by considering their utilization, or in this case under-utilization, of Quebec’s immigrant assistance measures. This under-utilization, the article argues, is explained by the unique approach to assistance by the young French, who strive to be autonomous and to carve out a somewhat more “apart” status for themselves. Ultimately, the little use made of assistance measures for immigrants by the French reflects their disposition, contrary to that of many other national communities, to consider possibly moving back to their country of origin some day, and to not view such a return as tantamount to failure. In other words, the young French are more likely to view the segment of their life in Quebec as a biographical “time out,” as a type of moratorium before settling down as adults, or as a time to gain international experience.

Keywords:

- french immigration,

- young people,

- path,

- professional insertion,

- insertion measures

Article body

Terre d’immigration, le Québec accueille chaque année entre 45 000 et 50 000 immigrants dont la venue est encouragée afin d’endiguer le vieillissement de la population, la dénatalité et la pénurie de main-d’oeuvre. Le nombre d’immigrants est en constante augmentation depuis une quinzaine d’années. En 2007, 46 300 immigrants s’installaient dans la province ; ils étaient 49 500 en 2009[1].

Si le nombre maximum d’immigrants pouvant être accueillis chaque année est fixé par les autorités fédérales, les critères de sélection des candidats, à partir de différents items pondérés et d’un système de points[2], relèvent en partie du gouvernement du Québec. Comme dans les autres provinces, l’objectif est de retenir les candidats qui ont une expérience professionnelle correspondant aux besoins du marché du travail ou une formation leur permettant de s’y intégrer. À la différence des autres provinces cependant, des critères d’« intégration sociale » sont nettement privilégiés au Québec : séjours précédents dans la province, présence d’un membre de la famille y résidant, bonne maîtrise orale de la langue française sont ainsi amplement valorisés.

Ces critères sont censés favoriser les immigrants francophones[3] et de fait les Français composent la première communauté nationale parmi les immigrants au Québec[4]. Sur la période cumulée 1993-2002, ils représentaient plus de 26 000 personnes (14 000 hommes et 12 000 femmes) et pour les seules années 2005-2009, pas moins de 18 000 Français ont immigré au Québec (4 069 exactement en 2009)[5]. La population des Français vivant au Québec est en augmentation : 35 400 personnes en 1986, 44 270 en 1996. Cette augmentation va de pair avec un renouvellement important : sur les 50 140 Français établis en 2001, 22 % d’entre eux ont émigré après 1996[6]. En 2006, leur nombre était passé à 59 210, dont 25 % ont émigré après l’an 2000[7]. Sur les 35 757 immigrants français qui se sont installés au Québec durant la période 1996-2005, 28 571 étaient toujours présents en 2007, soit 79,9 %. Cette mobilité et ce retour au pays d’origine d’une part non négligeable de ces immigrés est assurément un trait distinctif de cette immigration « Nord-Nord » par rapport à des processus migratoires « Sud-Nord » comme ceux des originaires des pays du Maghreb (Khelfaoui, 2008) par exemple : 94,6 % des Algériens et 92,4 % des Marocains qui ont immigré pendant la période étaient encore présents en 2007.

Dans le contexte de chômage de masse persistant et de difficulté d’insertion professionnelle que connaît la France (Papinot et Vultur, 2010), de plus en plus de jeunes font le choix d’un début de vie active à l’étranger qui commence dans de nombreux cas avec les études. Le Canada représente, de ce point de vue, une destination privilégiée : de 1980 à 2001, le nombre d’étudiants français au Canada s’est accru fortement passant de 556 à 6 467 personnes[8]. Pour le Québec seulement, près de 7 000 étudiants français étaient présents en 2009 (85 % étant inscrits dans des universités francophones). Cette destination privilégiée tient bien entendu à une proximité culturelle présumée entre la France et le Québec. Toutefois, si la France et le Québec partagent une même langue et sont liés par des fragments d’histoire commune, les premiers pas des jeunes Français sur le marché du travail québécois sont jalonnés de découvertes, de surprises, voire de déconvenues, car, comme l’indique Sylvie Fortin, cette proximité culturelle est plus présupposée qu’effective (Fortin, 2002b, p. 90). Comme l’explique un travailleur autonome de vingt-neuf ans installé au Québec depuis cinq ans : « Je pense qu’il y a beaucoup de Français qui partent d’ici parce qu’ils s’attendent à retrouver la France. Ils pensent que les Québécois sont des Français qui vivent en Amérique, or les Québécois sont des Américains qui parlent français, c’est tout à fait différent ! ». Peut-être même de manière un peu paradoxale, le partage d’une même langue participe-t-il des difficultés de compréhension, ne serait-ce que par ce qu’on appelle les « faux-amis linguistiques » qui sont légion, à commencer par le baccalauréat qui ne désigne pas le même niveau d’étude de part et d’autre de l’Atlantique et qui, à cet égard, représente un exemple paradigmatique. Nonobstant une certaine proximité linguistique, l’accent fonctionne alors comme marqueur culturel très prégnant et source de stigmatisation (Fortin, 2002b, p. 90). Les jeunes immigrants français découvrent en fait une réalité nord-américaine du marché du travail dans un habillage linguistique familier en quelque sorte. Cependant ils la découvrent à partir de schèmes cognitifs construits au fil de leur parcours de socialisation en France et des aspirations qu’ils ont pu y construire au cours de leur formation et de leur éventuel début de vie active sur le territoire hexagonal.

Ces jeunes Français qui font le choix d’un début de vie active au Québec croisent ou sont susceptibles de croiser des dispositifs d’aide à l’insertion sociale et professionnelle conçus à destination des immigrants dans le cadre des politiques volontaristes d’immigration des gouvernements du Québec et du Canada. Ces dispositifs sont nombreux (Fortin, 1997, p. 284) et diversifiés, et les immigrants se familiarisent « obligatoirement » avec certains d’entre eux dès leur arrivée sur le territoire québécois[9]. Une jeune Française, immigrante depuis 2002, qui a participé à une séance de formation intitulée « S’adapter au monde du travail québécois. Vivre ensemble au Québec » à son arrivée dans la ville de Québec, déclare ainsi :

Quand je cherchais du travail, j’ai eu une semaine, une semaine ou deux, je ne me rappelle plus, de recherche d’emploi. C’est intensif […]. Tu ne fais que ta recherche d’emploi. C’était gratuit, c’était offert par le gouvernement, t’as vraiment des conseillers […] au travail qui t’aident à faire ton CV, à faire des cartes d’affaires[10], à savoir comment… Parce que la recherche d’emploi au Québec c’est complètement différent de celle en France, même si j’ai pas eu l’occasion de vraiment pouvoir faire de la recherche en France. Tu rencontres quelqu’un puis tu parles puis tu vas peut-être connaître quelqu’un. Tu sais, c’est du bouche-à-oreille [ici] alors qu’en France on dit : « ah tu connais quelqu’un donc t’as eu le poste ». Non, non, ici c’est vraiment [le cas] pour beaucoup de choses. Y a […] une zone de téléphone aussi, puis tu sais, t’es là pour appeler. Moi je me rappelle, j’appelais tous les CPE[11], puis […] ils t’écoutent puis ils te disent : « ah ben là faudrait peut-être que tu changes la façon… ou présente-toi d’une autre façon pour le prochain ». On se testait les uns les autres […] puis après on appelait vraiment les centres. Ça c’était intéressant […] parce que quand t’es seule de ton côté à faire ta recherche d’emploi, c’est pas évident non plus. Parce que comme je t’ai dit le CV il n’est pas du tout le même, t’as pas de photo ici, […] ce n’est pas du tout pareil donc, euh, ça aussi ça aide d’avoir au moins l’avis des agents.

Klervi[12]

Après une présentation de la recherche et de la sociographie de la population d’enquête, cet article analysera, à partir d’une quarantaine d’entretiens biographiques centrés sur leurs trajectoires d’insertion professionnelle au Québec, les significations que les jeunes Français donnent à celle-ci, à travers leurs modes d’usage des dispositifs d’aide aux nouveaux arrivants.

Échantillon et perspective théorique générale

Afin de repérer des récurrences dans les trajectoires d’insertion professionnelle et les stratégies mises en oeuvre à cet égard, nous avons réalisé des entretiens biographiques[13] auprès de jeunes Français ayant quitté la France avant trente ans et étant installés au Québec, et avec d’autres jeunes partis au Québec travailler et revenus en France après une expérience professionnelle d’au moins une année. Les jeunes rencontrés au Québec ont immigré depuis au moins quatre ans et y sont installés depuis douze ans au maximum. Nous avons également veillé à solliciter autant de femmes que d’hommes. Nous avons finalement réalisé vingt-cinq entrevues au Québec et dix-huit en France (soit quarante-trois au total) auprès de Français s’étant réinstallés en région (Bretagne). Parmi les entrevues réalisées au Québec, la moitié d’entre elles a été réalisée à Gatineau et l’autre moitié à Québec.

À partir de cet échantillon construit dans un souci de diversification de la population concernée, et sans bien entendu prétendre en tirer quelques certitudes statistiques que ce soit, nous pouvons cependant souligner les premiers enseignements de l’enquête à partir des traits caractéristiques de la population d’enquête et de quelques points de convergence et de divergence entre les sous-populations interrogées au Québec et en France.

Soulignons d’emblée que la population d’enquête est d’origine sociale plutôt favorisée et que son niveau d’instruction est élevé, les deux dimensions étant, bien entendu, fortement corrélées. Seulement cinq personnes sur les quarante-trois interrogées sont d’origine populaire[14]. Sur l’ensemble des personnes interrogées au Québec, une seule n’est pas titulaire du bac[15] et plus des trois quarts possèdent un diplôme d’enseignement supérieur. Rien d’étonnant puisque l’immigration sélective du Québec place au rang des principaux critères de sélection le niveau de formation[16] ou les moyens économiques à la disposition du candidat à l’immigration[17].

L’objectif principal de notre recherche était de comprendre les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes Français au Québec, qu’ils y soient installés ou qu’ils soient rentrés en France au moment de l’enquête. La problématique de l’enquête a été inspirée des considérations théoriques d’Abdelmalek Sayad, pour qui « immigration ici et émigration là sont les deux faces d’une même réalité », et « ne peuvent s’expliquer l’une sans l’autre » (Sayad, 1999, p. 15). Parce que « tout immigrant est d’abord et avant tout un émigrant » (idem), cette recherche a d’abord consisté à examiner le projet migratoire initial et ses inflexions qui seul permet de mettre à distance la vision partielle et ethnocentrique du phénomène migratoire quand il est uniquement envisagé du point de vue de la société d’accueil.

Nous avons posé comme hypothèse de l’enquête, en ce qui a trait aux motifs de l’émigration des jeunes Français vers le Québec, une stratégie d’évitement des difficultés d’insertion professionnelle en France. Le premier constat qui s’impose à cet égard invite à nuancer quelque peu le propos : d’une part, au moins un tiers de la population enquêtée part de France sans avoir cherché à intégrer le marché du travail (c’est même la moitié de ceux interviewés au Québec) ; d’autre part, quatre sur quarante-trois bénéficiaient d’un emploi stable en France avant le départ (deux avaient des CDI ou contrats à durée indéterminée, et deux autres étaient fonctionnaires). Si la difficile insertion professionnelle des jeunes en France pèse indubitablement de tout son poids sur la décision de tenter sa chance sur le marché du travail québécois, la manière dont elle joue se décline sous différents aspects. Pour ceux qui disposent d’un emploi stable, il peut s’agir d’une aspiration à la mobilité professionnelle plutôt qu’à l’évitement du chômage et de la précarité, mais comment interpréter alors la primo-confrontation des jeunes Français au marché du travail québécois ? S’agit-il d’un évitement par anticipation du marché français très tendu ou d’une dynamique transitionnelle liée à l’importance de l’expérience professionnelle dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler la construction de son « employabilité » ? S’agit-il d’une véritable alternative d’insertion professionnelle ? Est-ce parce que l’expérience à l’international serait capitalisable et valorisable ultérieurement sur le marché français ? Anne-Catherine Wagner souligne à cet égard un développement exponentiel des expériences professionnelles des jeunes Français à l’international en particulier pour les catégories des cadres et professions intermédiaires et pointe les logiques de contournement du déclassement qu’elles permettent (Wagner, 2007). À moins que cela ne soit tout simplement le maintien des deux options possibles… En tout état de cause, les significations de ces débuts de vie active au Québec sont loin d’être univoques, a fortiori lorsqu’ils s’inscrivent dans cette période biographique de transition vers l’âge adulte et de report potentiel des classements sociaux caractéristiques de cet âge de la vie (Bosselut, 2008).

Ceux qui restent et ceux qui repartent : premières pistes interprétatives

Si on essaye de pointer quelques différences significatives entre les deux sous-populations, il est possible d’esquisser quelques pistes de compréhension aux installations plus ou moins durables au Québec[18]. D’abord, l’âge de départ de France est légèrement plus élevé en moyenne chez ceux qui sont revenus du Québec (les deux tiers de ceux interrogés au Québec sont partis avant vingt-cinq ans)[19]. Ils sont également moins souvent partis seuls (sept sur les dix-huit interrogés en France étaient partis en couple). Surtout, ils ont moins fréquemment connu une expérience de formation préalable au Québec : un sur six a suivi un stage ou une formation au Québec avant de partir s’y installer contre plus de la moitié pour ceux interrogés au Québec. Ils sont également plus de la moitié à ne pas être entrés sur le marché du travail français avant de partir pour le Québec. À l’inverse, ceux interrogés en France partent moins souvent juste après leur formation et ont moins souvent repris une formation à l’université au cours de leur séjour québécois (ce sont les trois quarts de ceux interrogés au Québec qui reprennent une formation après leur installation sur place contre moins de la moitié de ceux interrogés en France).

Tout semble donc indiquer qu’une expérience québécoise préalable (stage ou complément de formation) au cours de sa formation supérieure en France, tout comme une reprise d’études une fois installé au Québec, constituent des facteurs favorables à une installation plus durable en Amérique du Nord. Formulé autrement, on peut avancer qu’une installation durable passe par une démarche complémentaire d’acquisition de « ressources » québécoises, au sens large du terme, ce qui met en évidence du même coup la démarche officielle d’immigration comme étape nécessaire mais non suffisante… Restent des interrogations : la socialisation précoce à l’entrée sur le marché québécois facilite-t-elle l’insertion ? Un investissement préalable plus conséquent est-il nécessaire à l’insertion professionnelle au Québec ? En tout état de cause, il ne faut sans doute pas négliger cet usage possible de l’expérience québécoise comme espace-temps transitionnel dans l’analyse des trajectoires biographiques.

La stabilisation professionnelle semble également peser de tout son poids dans la décision de rester ou de repartir du Québec. Alors que le déclassement semble être la règle dans les premiers emplois occupés au Québec, dix sur dix-huit ont cependant obtenu un dernier emploi correspondant à leur niveau de qualification avant de retourner en France. Par contre deux personnes seulement sur les dix-huit interrogées en France avaient réussi à décrocher un emploi stable pendant leur séjour au Québec[20]. Les autres étaient abonnés aux emplois temporaires, à temps partiel et au chômage récurrent. Pour ceux interrogés au Québec, la stabilisation professionnelle apparaît un peu plus fréquente : cinq sur vingt-cinq occupent un emploi permanent et cinq autres occupent un emploi de travailleur autonome au moment de l’enquête. Les trois quarts occupent alors un emploi correspondant à leur niveau de qualification. Instabilité d’emploi et déclassement participent donc sans doute de la décision de rentrer en France et, de fait, un des points d’achoppement semble manifestement se constituer autour d’une adaptation à la flexibilité d’emploi comme norme du marché du travail nord-américain.

Procédant par induction, c’est-à-dire sans modèle théorique préconstruit en amont de l’enquête empirique, nous avions également supposé que l’acquisition de la nationalité canadienne (non nécessaire à une installation définitive, et autorisée au bout de trois ans de résidence permanente) marquait un palier décisif, voire définitif, dans le processus d’installation dans la société d’accueil. Or, la moitié de ceux qui sont rentrés en France ont acquis la citoyenneté canadienne. Sans doute est-elle davantage à considérer, pour les jeunes Français, comme un lien de nature « instrumentale » (Taboada-Léonetti, 2000, p. 111) à l’État canadien, comme une « formalité administrative » (Fortin, 2002b, p. 81), qui ne signifie pas exclusivement un engagement, une appartenance envers la société d’adoption. Les expériences d’expatriation des jeunes Français au Québec semblent donc s’affranchir de toute signification univoque préconstruite. L’option du retour est toujours présente sans d’ailleurs toujours être nécessairement vécue comme un échec. Si l’acquisition de la nationalité canadienne peut signifier le désir d’une installation durable à un moment de sa biographie, elle peut représenter une ressource disponible face à un choix de retour en France qui peut aussi prendre le sens d’un nouveau saut dans l’inconnu pour des Français longuement expatriés comme en témoignent certains de ceux interrogés en France. Face à cette réinstallation, parfois teintée d’appréhension, l’acquisition de la citoyenneté canadienne s’offre comme nouvelle ressource de mobilité potentielle, si ce retour au pays d’origine s’avérait décevant. Si la citoyenneté « symbolise un certain ancrage », tout reste assez « ouvert », comme le souligne également Sylvie Fortin dans sa recherche auprès de ceux installés à Montréal (Fortin, 2002a, p. 238).

Enfin, si la démarche de partir s’installer au Québec semble plutôt une démarche solitaire, plus de la moitié de la population d’enquête interrogée au Québec y a rencontré le (la) conjoint(e) actuel(le) et sans doute s’agit-il d’un autre facteur non négligeable d’une installation plus durable dans la Belle Province.

Les réunions d’information et les dispositifs d’aide à l’emploi pour les nouveaux arrivants au Québec

Compte tenu du nombre important de dispositifs d’aide à destination des migrants et du caractère obligatoire de certains d’entre eux, nous avons souhaité interroger l’usage qu’en ont fait les jeunes Français rencontrés. La première remarque qui s’impose porte sur leur faible recours : seule une minorité des personnes interviewées ont fait appel à ce type de mesures, que ce soit avant leur départ pour le Québec ou bien une fois sur place. Dans son travail de thèse sur les migrants de France à Montréal, Sylvie Fortin constatait également qu’aucun de ses interlocuteurs n’avait eu recours à des organismes gouvernementaux au moment de sa recherche d’emploi au Québec (Fortin, 2002a, p. 162).

Les réunions de la Délégation du Québec en France

Les dispositifs d’aide aux immigrants français commencent avant même leur départ, par la mise en place de réunions d’information diligentées par la Délégation du Québec en France. Plusieurs personnes interrogées ont participé, en France, à ces réunions destinées aux jeunes Français de dix-huit à trente-cinq ans, candidats à l’immigration vers le Québec. Ils les ont généralement trouvées intéressantes lorsqu’étaient abordées des questions concrètes de la vie quotidienne. Les uns et les autres ont également été séduits par le style de discours visant une certaine proximité avec le public, teinté souvent d’une bonne dose d’humour, voire même d’autodérision. Néanmoins, ils n’ont pas nécessairement été dupes de son objectif principal de « communication » et non d’information ; telle cette jeune femme de trente ans installée au Québec depuis sept ans qui estime, qu’à ce type de réunion, « Tu n’as pas tout à fait l’heure juste ». L’impression générale retenue souligne le caractère « publicitaire » du discours qui y est tenu. Les critiques principales pointent, pour la plupart, un écart entre le portrait idéalisé offert au public présent et les réalités qu’ils ont pu rencontrer par la suite, notamment le déclassement (Peugny, 2009), désillusion due en partie à l’intériorisation de l’importance sociale du statut lié au métier en France[21], qui constitue un point d’achoppement important lors des premières expériences de travail au Québec :

Ils essayent de promouvoir un petit peu le Québec ; ils vous font miroiter toutes sortes de choses et ils ont raison en soi, sauf sur une chose, qu’ils n’abordent pas, je trouve ça un petit peu dommage, c’est la non-reconnaissance des diplômes et ça, vous galérez quand même pas mal… Et puis du fait que vous ne soyez pas non plus Canadien, parce qu’il y a quand même ici, et ils ne s’en cachent pas, notamment au gouvernement fédéral, la préférence nationale qui est accordée aux postes. Ils ne s’en cachent pas, ça fait partie du recrutement en termes d’équité en matière d’emploi, donc c’est un petit peu, je dirais, là où le bât blesse. Je connais justement nombre de mes concitoyens qui sont venus ici, qui se sont cassés les dents, qui sont repartis, qui avaient des maîtrises, voire des doctorats, mais qui ne trouvaient rien, qui distribuaient des Publisac ou qui vendaient des voitures chez Volkswagen, donc ce n’était pas intéressant pour eux. Heureusement, ils étaient partis sans solde, ils n’avaient pas démissionné de leur emploi en France, qui était dans la banque ou la finance, donc ils sont repartis. Ils ont vu, ils ont vécu, ils sont repartis (rires) !

Hervé[22]

Le sujet est pourtant d’autant plus sensible que, dans le système d’enseignement français, la hiérarchisation en fonction des diplômes, mais aussi compte tenu de l’établissement où on l’a obtenu, de la filière que l’on a suivie au préalable, etc. est très forte, et l’obtention du titre est très valorisée. D’où la déception par exemple de cette jeune femme diplômée d’une école de commerce :

Et pourtant, quand j’avais été à la… c’était à la Délégation générale du Québec, quand je m’étais informée sur les équivalences de diplômes, on m’avait dit : « pas de problème, une maîtrise en France c’est une maîtrise au Québec ». Mais c’était tout verbal ! J’ai jamais, jamais, trouvé un papier sur lequel c’était écrit noir sur blanc, enfin un papier officiel, là, maîtrise/maîtrise, maîtrise France/maîtrise Québec, jamais. Il n’y en a aucun. Alors ils te font… pas mal… je pense qu’ils essaient d’attirer quand même beaucoup de Français et… Donc ils ne disent pas toujours des vraies choses, en tout cas il y en a pas mal qui se sont cassé le nez en arrivant ici, là, au niveau de… Il y a des choses où ça reste un peu flou, là, tu vois. Tu n’as pas tout à fait l’heure juste.

Hélène[23]

Nombre des personnes interrogées pensent toutefois que ces réunions présentent une certaine utilité, mais pour une catégorie d’immigrants à laquelle ils ne se sentent pas appartenir : celle des personnes moins « dotées » culturellement, plus éloignées aussi du Québec, ne parlant ni le français ni l’anglais, et venant des pays de l’Est par exemple. Apparaît ici, chez nos interlocuteurs, une première façon de se démarquer de la figure-type de l’immigrant au Québec à laquelle ils ne souhaitent pas spontanément être identifiés.

Les dispositifs d’aide à l’insertion des nouveaux arrivants

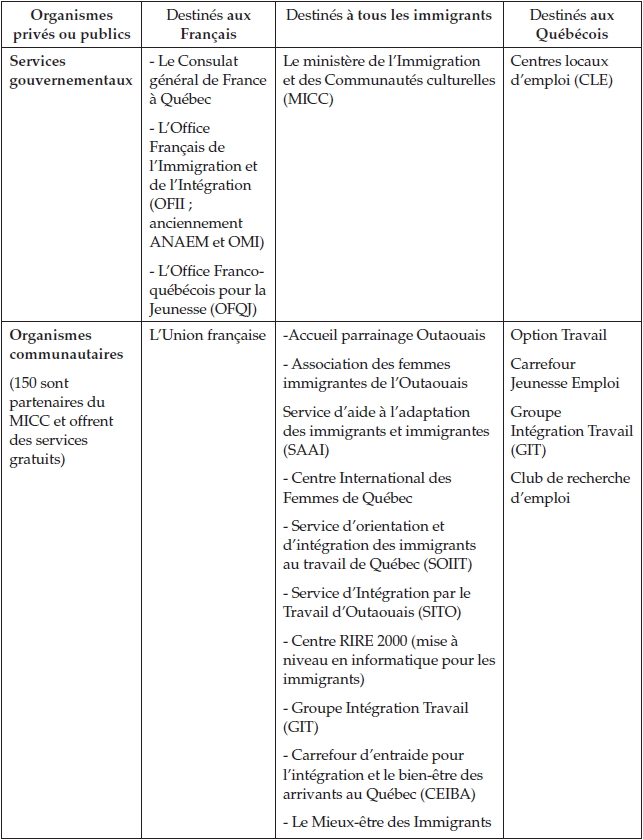

Il existe au Québec tout un ensemble d’organismes oeuvrant auprès des nouveaux arrivants. Les jeunes Français ont pu se tourner vers ceux destinés exclusivement aux Français ou aux immigrants quel que soit leur pays d’origine mais aussi ouverts à l’ensemble des Québécois. Ils ont comme mission prioritaire de favoriser l’insertion professionnelle et/ou l’intégration socioculturelle. Le tableau en annexe récapitule de façon indicative une palette des différents organismes que nous avons identifiés dans les régions de Québec et de l’Outaouais (Gatineau).

Très peu de personnes enquêtées ont fait appel aux services de tels organismes, faute parfois d’information sur leur existence. Même lorsqu’ils en ont eu connaissance et y ont eu recours, les personnes interrogées ont jugé les dispositifs d’aide pas vraiment utiles, soit parce que les services proposés ne leur ont pas semblé adaptés au profil d’immigrant diplômé qui était le leur, soit parce que leur sollicitation n’a pas débouché sur l’obtention d’un emploi. Il en résulte au final une très faible utilisation. Ainsi, Juan[24] a trouvé son passage à l’OMI (devenu aujourd’hui l’OFII) relativement décevant, expliquant que l’accueil avait été impersonnel, que l’accompagnement s’était borné à la révision de son CV, assortie de commentaires qu’il a trouvés quelque peu désobligeants.

L’OMI, je trouvais ça, pff… Je trouvais ça nul (rires). Je suis arrivé, puis j’ai donné mon CV, et puis pfiou : « corrige, ah, ça ce n’est pas bien ! ». « Voilà, donc là faudrait faire ça, puis là il y a des ordinateurs, si tu veux chercher du travail et puis ton CV n’est pas bien du tout ! Bon, tu sais comment ça marche, hein, faut faire comme ça… ». Je ne sais pas, c’était peut-être… j’étais arrivé au mauvais moment… Je ne sais pas, je trouvais que ça n’avait vraiment pas d’utilité publique (rires) ! C’est sûr que ça aide, là, parce qu’il y a un laboratoire… Enfin pour moi, après je ne vais pas non plus tirer des conclusions sur… Je n’y suis pas retourné, quoi. Peut-être la façon dont j’ai été accueilli, c’était un peu l’usine ou alors, tu sais, des trucs un peu… ouverts sur tous les domaines. Puis c’était fait par… je ne sais même pas si à l’OMI c’était une personne québécoise ou… je ne sais même pas.

Juan

Julien[25], quant à lui, s’est rendu au SITO (Service d’intégration dans le travail de l’Outaouais), un organisme situé à Gatineau et destiné à tous les immigrants. Il a pu y retoucher un peu son CV mais, selon lui, l’organisme n’était pas habitué à recevoir de jeunes diplômés et s’est révélé par conséquent peu adapté à sa situation.

Néanmoins, pour certains, le recours à des services destinés à favoriser l’accès à l’emploi a contribué à leur faire retrouver la motivation nécessaire à des démarches qui, jusque-là, s’avéraient infructueuses. Les jeunes Français se sont aussi parfois tournés vers des organismes plus généralistes. Pour Violaine[26] par exemple, la recherche d’un emploi a été particulièrement difficile à vivre, et a même causé, dit-elle, de sérieux problèmes dans son couple, si bien qu’à un moment de désespoir, elle s’est rapprochée d’un Club de recherche d’emploi. Cela lui a permis d’intégrer un groupe de personnes dans la même situation qu’elle. Elle a pu saisir aussi à cette occasion que la clé de l’insertion sur le marché du travail québécois avait pour nom le « réseautage ». Après avoir achevé ses études, Karine[27] est, elle aussi, passée par un club de ce type dans la ville de Québec. Les cours qu’elle a suivis dans cet organisme pendant plusieurs semaines, encadrés par une conseillère d’orientation, lui ont permis de mettre à jour son CV et de le présenter « à la canadienne ».

Dans l’ensemble, le recours aux dispositifs d’aide aux immigrants est donc peu utilisé et assez ponctuel. Il ne semble pas non plus avoir été prioritaire dans les démarches d’insertion de ces jeunes. Ce faible usage peut paraître assez étonnant, au regard de leur désir important d’intégration.

De fait, l’appel à ces services intervient tard dans le processus migratoire, et encore les jeunes Français ne se sont-ils résolus à pousser les portes de tels organismes que lorsque l’espoir et la motivation commençaient à devenir évanescents et engendraient d’autres types de difficultés. Bien plus que d’être alors d’une réelle utilité pour trouver du travail, ce recours a plutôt été, pour certains, un moyen de se rassurer temporairement et de se remettre dans une dynamique positive de recherche d’emploi. Une seule Française interviewée, Anne[28], a obtenu son emploi grâce à un organisme à destination des immigrants. Lorsqu’elle arrive au Québec, elle se heurte au problème de la non-reconnaissance de ses diplômes. Elle occupe alors pendant trois ans un emploi à mi-temps de vendeuse, puis d’assistante gérante dans un magasin de cosmétiques de marque française et elle se décide alors à reprendre des études en techniques administratives pour s’assurer une stabilité d’emploi sur le marché du travail québécois. Une fois son diplôme acquis, elle se rend au SOIIT avec l’objectif d’être initiée « aux techniques de recherche d’emploi » et de « s’orienter professionnellement ». C’est finalement au sein de cet organisme qu’elle a décroché son emploi actuel :

Je me suis grandement intéressée à ce qui se faisait ici et c’est un des employés qui, quand il y a eu… un poste qui était ouvert, a pensé à moi après, et a dit : « Anne pourrait coller ». Donc j’ai essayé, ça a fonctionné. Puis, après ben… j’ai mangé toutes les formations qu’il pouvait y avoir, avec appétit là, pour me mettre au niveau, dans l’intervention, dans la relation d’aide et l’interculturel […]. Ils ont pris mes compétences de vendeuse [et] mes compétences peut-être au niveau informatique et surtout ma passion de foncer, puis cette passion d’aider les gens et de communication. Ils ont pris un petit peu mes compétences sans… en faisant fi de mes diplômes quelque part… pour se servir de ces compétences pour me mettre sur un poste en particulier ici et après ben j’ai évolué au fur… au fil des projets, bon ben… j’ai changé de poste et ça fait dix ans que je suis là.

Anne

Le bilan concernant l’usage de ces mesures d’aide par les jeunes Français au Québec se présente donc en demi-teinte. Reste alors à en comprendre les raisons.

Une logique d’assistance ?

Pourquoi, d’une façon générale, les dispositifs d’aide sont-ils si peu investis par les jeunes Français au Québec ? Au-delà de la question de l’information sur leur existence, nous pouvons avancer quelques pistes explicatives. Ce qui semble se dégager de l’analyse des entrevues touche moins au contenu des dispositifs d’aide aux nouveaux arrivants qu’à la logique d’assistance dans laquelle ils les placent.

Une justification par… l’absence du besoin d’y recourir

Si l’on s’arrête d’abord aux justifications explicites, un argument souvent évoqué renvoie à l’idée qu’ayant « déjà un pied au Québec », soit en disposant de contacts préalables sur place ou en ayant effectué auparavant un premier voyage de familiarisation, ils n’avaient nullement vu l’intérêt de se tourner vers ces dispositifs d’aide. Ils affirment cependant que ces recours pourraient s’avérer utiles pour des individus moins bien lotis qu’eux, par exemple ceux et celles qui ne connaissent personne à leur arrivée au Québec.

Je n’ai rien utilisé du tout. J’ai commencé à les regarder, mais ça t’apprend toujours les mêmes choses. Je me suis dit : « ben regarde, j’ai passé ma vie à voyager, ce qu’on va m’apprendre, ça ne m’apportera rien ». Je me suis dit : « regarde, tu vas faire comme d’habitude, tu vas vivre ta vie ». La réunion d’information des nouveaux immigrants, pour ma part, n’a pas été très utile parce que j’avais déjà quand même un pied ici. Je n’arrivais pas comme… Justement à ces réunions, il y avait, je me souviens une famille d’immigrés des pays de l’Est, ils ne parlaient pas français, pas anglais, ils arrivaient avec leurs enfants. C’est vrai qu’eux, ils arrivaient là, c’est que ça doit être incroyablement difficile. Moi j’avais déjà mon copain quand même, qui était Québécois, je m’étais fait des amis pendant mes études et pendant mon stage, fait que je n’arrivais pas en terrain complètement inconnu, quoi ! Donc pour moi ça n’a pas été super utile, non ! Mais je peux comprendre l’utilité de ces réunions pour des gens qui arrivent et qui ont zéro point de repère, qui ne connaissent personne, effectivement.

Hélène[29]

Au-delà des propos explicites, se dégage en filigrane la volonté de se « débrouiller » seul, d’éprouver son autonomie dans sa démarche d’insertion. C’est toujours peu ou prou l’image de soi qui est en jeu dans ce type de démarche. C’est donc bien in fine le sens attribué à son installation au Québec qui est à considérer ici. L’enjeu repose vraisemblablement sur cette expérience de l’autonomie, pour se prouver à soi-même et prouver aux autres une capacité à se débrouiller seul, avec parfois d’ailleurs en arrière-plan le mythe américain de l’immigrant, parti de rien, qui s’est débrouillé tout seul et qui a « réussi ».

Le refus d’un étiquetage stigmatisant ?

Ce faible recours aux dispositifs d’aide traduit-il une certaine appréhension pour tout ce qui peut rappeler de près ou de loin une démarche antérieure similaire, en France, auprès d’organismes comme l’ex-ANPE[30] par exemple ? Certains expriment une désaffection notoire pour ce genre d’institutions hexagonales et ont donc tendance à projeter une attitude semblable vis-à-vis des institutions québécoises. Aussi, en n’ayant pas recours au Québec à des services qui ont pu y être assimilés, ils évitent de se réinstaller dans des configurations non désirées. Plus fondamentalement, ce qui se joue alors, c’est bien le souhait d’éprouver de l’autonomie dans leur parcours et dans cette période de transition biographique. D’autre part, les dispositions acquises pendant leur scolarisation longue, en France comme au Québec, ont pu les amener à ne pas se considérer spontanément comme appartenant aux populations habituellement concernées par des mesures d’aide, implicitement pensés comme « en difficulté ». Sans doute importent-ils aussi avec eux les représentations régulièrement associées aux « mesures jeunes » de la politique de l’emploi en France. À partir de la signature en 1977 du premier pacte pour l’emploi des jeunes, de nombreux dispositifs, qualifiés de « mesures jeunes », ont été mis en place par les pouvoirs publics. De 1994 à 2000 par exemple, 72 % des jeunes sortis en 1994 de l’enseignement scolaire ont accédé au moins une fois à un dispositif d’aide à l’emploi. Cependant, selon leurs diplômes, les individus accèdent de façon différente à ces mesures. « La politique de l’emploi agit ainsi en premier lieu comme un processus de sélection fortement calé sur le système scolaire » (Lefresne, 2010, p. 200). Ainsi, « alors que 60 % des sortants de lycée et des diplômés du CAP ou du BEP[31] sont passés par une mesure, ils sont plus de 93 % pour les sortants du système scolaire sans aucun diplôme » (Giret et Lopez, 2005, p. 34). Les jeunes Français du Québec sont essentiellement diplômés de l’enseignement supérieur. Il est donc tout à fait plausible qu’ils aient intégré l’idée que les mesures institutionnelles d’aide à l’emploi soient principalement destinées aux jeunes les moins bien dotés scolairement. Dans leurs travaux de 1996, Jean-François Giret et ses collègues du Céreq[32] mettent en évidence qu’« un niveau d’éducation élevé et une destination d’emplois tertiaires conduisent plutôt aux intermédiations marchandes », tandis que l’intermédiation institutionnelle est plutôt fréquente pour « les emplois et les individus moins qualifiés, plus souvent à temps partiel, liés parfois à des mesures jeunes » (Rose, 1998, p. 207-208). Les plus diplômés tendraient donc spontanément à se tenir à distance des dispositifs institutionnels d’aide à l’emploi par les effets de stigmatisation dont ils sont porteurs en France. Les jeunes Français qui font leurs premiers pas sur le marché du travail nord-américain amènent évidemment avec eux les représentations qui sont celles du fonctionnement ordinaire du marché du travail français et les dispositions qu’ils ont pu y construire. Les modifications de ces représentations spontanées ne peuvent se faire que dans la longue durée et par le jeu des ajustements/désajustements avec les règles et normes du marché du travail québécois qu’ils découvrent progressivement.

Si elles proposent effectivement des solutions à leurs bénéficiaires, ces mesures institutionnelles produisent donc aussi pour les jeunes Français nouveaux venus au Québec un sentiment de stigmatisation sociale en catégorisant une population par ses manques. Or, les Français enquêtés ne se considèrent pas « en difficulté » et ils veulent éviter de se retrouver dans un statut d’assisté ou dans la position d’individu en demande d’aide, tant la charge symbolique s’avère négative. Accepter le principe du recours à des dispositifs d’aide aux immigrants, c’est accepter le principe de l’assistance et donc se reconnaître des manques. C’est donc un statut peu engageant qui contrarie leur socialisation anticipatrice de ce que constituerait une bonne dynamique d’intégration. Ainsi les conseils que donnerait Juan à un futur candidat à l’immigration sont-ils assez explicites à cet égard. Il s’agit pour lui d’« aller de l’avant », de « se bouger » car « si on n’est pas assisté, c’est une société où les choses sont dynamiques ».

Quel modèle implicite d’intégration ?

Derrière le non-usage des dispositifs d’aide aux immigrants, c’est plus globalement la place singulière des Français au Québec qui se profile et la conception que ces derniers se font du processus d’intégration. Pour bon nombre de nos interlocuteurs, un des objectifs affichés consiste à évoluer comme des Québécois, en cherchant même souvent à hâter le processus d’acculturation : désir d’atténuer rapidement l’accent « français de France » particulièrement classant ou de ne pas rester dans un entre soi ethnique, etc. Pour eux, il est capital de se fondre au plus vite dans la société québécoise et de s’imprégner de son mode de vie : « les immigrants natifs de France sont clairement dans une classe à part eu égard à l’ethnicité de leurs réseaux : ils tendent plus que toute autre origine à se fondre dans la société d’accueil » (Fortin et Renaud, 2004, p. 46). Cette attitude semble déroger à la règle de certaines communautés nationales au Québec pour lesquelles les conditions de l’insertion économique passent par la familiarisation avec les us et coutumes du marché du travail, mais pas nécessairement par la perspective d’assimilation « comme convergence unilatérale » (Safi, 2011, p. 151). Elle peut même passer au contraire par la formation de leur réseau ethnique, voire de leur enclave ethnique (Renaud, Piché, Godin, 2003, p. 179). C’est par exemple le cas des immigrants d’origine vietnamienne pour qui ce repli sur l’« endogroupe » les dessert pourtant du point de vue de l’insertion à la société hôte (Fortin et Renaud, 2004, p. 52).

Dans cette perspective, recourir à un organisme d’aide aux nouveaux arrivants peut apparaître contradictoire pour les Français, tant cela viendrait exacerber un statut « à part » dont ils souhaitent justement s’affranchir. Quelques-uns soulignent ainsi ce qu’ils nomment des comportements peu « adaptés » de certains de leurs compatriotes. Ainsi, Éric[33] lorsqu’il dénonce des comportements « encore un petit peu trop français » met justement en exergue le fait que, pour lui, pour décrocher un emploi au Québec, il faut aller se présenter à un employeur potentiel et ne pas attendre que tel ou tel organisme fasse les démarches de recherche d’emploi à sa place. Dans le même ordre d’idées, Pierre dénonce également l’attitude trop « attentiste » de certains de ses compatriotes :

Il y en a qui arrivent là… On a vu des gens, ils ont tout vendu, leur maison, leur voiture, hop ! Ils arrivent avec deux enfants ici, ils ne savent pas quoi faire. Ils n’ont même pas cherché le travail avant, ils s’attendent à ce que quelqu’un leur trouve du travail. Mais ce n’est pas comme ça ici, faut être très proactif, c’est américain quand même hein ! Faut faire beaucoup de candidatures spontanées, ils ne savent pas comment on fait un CV à la québécoise, à la canadienne. On ne met pas, par exemple l’état civil ne se met pas, on ne met pas qu’on est marié ou pas, on s’en fiche, on ne met pas la date de naissance, ça se fait pas, euh…

Pierre[34]

Ce souci d’intégration dans la société québécoise se heurte parfois de plein fouet à des formes d’ostracisme liées à leur statut d’immigrant français. Jean-Pierre Dupuis indique dans son article « Être un ‘maudit français’ en gestion au Québec » (2005) avoir découvert à cet égard l’existence d’un malaise profond, sourd, tabou même, lors de son enquête auprès d’une vingtaine de Français occupant des postes de gestion dans des entreprises composées majoritairement de Québécois francophones (six expatriés et quatorze immigrants). Il précise que le malaise d’être considéré comme un « maudit Français » est apparu spontanément dès les premiers entretiens et il fait l’hypothèse que « si ces Français, parmi les mieux intégrés au Québec qu’ils aiment et où ils trouvent beaucoup de satisfaction (mobilité professionnelle, qualité de vie, etc.), ressentent ce malaise, c’est que celui-ci est profond et probablement fort répandu malgré le silence qui règne sur la question » (Dupuis, 2005, p. 52). Qu’ils cherchent à s’en affranchir ou qu’ils aient été confrontés directement à l’interpellation, difficile effectivement d’échapper, lorsque l’on est un Français installé au Québec, à cette expression qui intrigue le nouveau venu. Si l’usage du qualificatif de « maudit Français » est rapporté par certains chercheurs à une « marque d’affection » (Fortin, 2002a, p. 260) à leur encontre, et « beaucoup plus fatigant à supporter que réellement discriminatoire » (Helly, VanSchendel, 2001, p. 53), l’expression est symptomatique de la position singulière qu’ils occupent dans la société québécoise. Sont dénoncées alors des formes de favoritisme, de préférence nationale, dans l’accès à l’emploi par exemple, ou encore la fermeture de certains postes aux étrangers. Comme le constate ainsi un peu amèrement Patrick, un technicien en électronique, installé au Québec depuis 18 ans : « Ça fait quasiment vingt ans que je suis là. Pour eux, je ne serai jamais Canadien. J’ai ma carte de citoyen canadien, mais je ne serai jamais citoyen canadien à 100 %. Pour eux, je suis un maudit Français ».

Un des malentendus culturels les plus solidement ancrés tient manifestement au fait que les Français aient du mal à s’identifier à un groupe minoritaire[35], et ceci principalement parce que la conception de la société dans laquelle ils ont été socialisés ne correspond pas à la structuration de la société canadienne en communautés culturelles dûment constituées. Aussi, ce qui relève de la configuration normale d’une société multiculturelle comme le Canada se présente en porte-à-faux par rapport au modèle de l’intégration à la française (Schnapper, 1991) et à l’universalisme républicain qui y préside, lequel bannit toute mention ethnique ou particulariste et qui repose sur le lien direct entre l’individu et l’État-nation avec, depuis la Révolution française, la disparition des corps intermédiaires, d’ordre communautaire ou même simplement corporatiste.

⁂

Les dispositifs d’aide aux nouveaux arrivants ont été peu investis par les jeunes Français enquêtés. L’hypothèse explicative principale que nous avons avancée renvoie à la logique d’assistance dans laquelle ils les placeraient, contrariant aussi bien le souhait d’expérimenter une autonomie revendiquée, que celui de se défaire d’un statut « à part ».

Cette faible utilisation des dispositifs d’aide aux immigrants éclaire, nous semble-t-il, in fine le sens de l’expérience migratoire des Français au Québec. De toutes les communautés étrangères, les Français forment une population plutôt favorisée. Ils ne rencontrent pas de grandes difficultés économiques, ont le taux de chômage le plus bas et le niveau de revenu le plus élevé de l’ensemble des communautés étrangères au Québec. Contrairement à d’autres immigrants, ils sont peu touchés par la désaffiliation sociale[36]. Mais au fond, ce qui les distingue le plus des autres, c’est peut-être qu’ils ne se pensent pas complètement dans une démarche d’immigration… À la source de ces représentations, il y a d’abord les facteurs liés aux relations historiques entre la France et le Québec qui tendent à estomper la distance culturelle : l’épisode historique de la Nouvelle-France et le fait de posséder une même langue tendent à gommer cette dimension migratoire. L’illusion biographique et parfois l’hypermnésie affichée (« Je me souviens ») entretiennent le mythe d’une proximité entre les « cousins » de part et d’autre de l’Atlantique, comme si les quatre cents ans qui se sont écoulés avaient glissé sur la filiation des pionniers de la « Belle Province » et que leur descendance avait gardé à l’identique le bagage culturel originel. Ils ont aussi quelques difficultés à accepter un statut d’immigrant du fait des représentations péjoratives liées à l’immigration étrangère en France[37], accentuées par le durcissement politique contemporain de leurs conditions d’accueil (Fassin, Morice, Quiminal, 1997 ; Réa et Tripier, 2008). Intervient également le fait que, contrairement à bien d’autres communautés nationales, l’option du retour est rarement exclue sans être nécessairement synonyme d’échec : la tranche de vie au Québec peut prendre le sens d’une « parenthèse biographique », d’une période moratoire avant une stabilisation adulte et/ou capitalisation d’une expérience à l’internationale. Il convient donc d’être prudent dans la qualification trop rapide en termes d’immigration de cette expérience d’expatriation… En effet, les concepts d’émigration et d’immigration induisent l’idée d’irréversibilité dans les mobilités internationales, or les expériences d’expatriation des jeunes Français au Québec s’affranchissent de toute signification univoque préconstruite, y compris après la longue procédure d’obtention de la citoyenneté canadienne. De fait, ils se découvrent comme immigrants en arrivant au Québec et peuvent avoir du mal à accepter la place qui leur est parfois assignée dans la société québécoise, une place nettement plus enviable toutefois, que celle assignée à d’autres immigrants au Québec, notamment les populations « racisées » (voir les travaux de Jean Renaud et de ses collaborateurs). Si, au moment des entretiens, nombreux sont les Français à avoir mis en évidence leurs difficultés d’insertion à la société québécoise, ils sont tout aussi nombreux à avoir conscience d’être privilégiés par rapport aux immigrants des « minorités visibles ». Ces derniers subissent des formes d’exclusion sociale nettement plus marquées et il est aisé d’imaginer la quasi-impossibilité de s’extraire de catégories « ethniques » alors que, de ce point de vue, les frontières ethniques entre Québécois et Français s’avèrent nettement plus poreuses.

Appendices

Annexe

Les organismes privés ou publics d'aide à la recherche d'emploi dans les régions de Québec et de l'Outaouais[38]

Notes biographiques

Christian Papinot est sociologue du travail, maître de conférences (HDR) à l’Université de Bretagne Occidentale. Il est membre de l’ARS et du bureau du CR 32 « Savoirs, métiers, identités professionnelles » de l’Association internationale des Sociologues de langue française. Ses travaux portent principalement sur les transformations des modalités d’insertion et de socialisation professionnelle des jeunes en France, et depuis quelques années dans une perspective comparative avec le Québec. Il a co-dirigé la recherche sur les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes français migrants au Québec à l’origine de l’article. Il a notamment publié en 2010 avec Mircéa Vultur, l’ouvrage collectif Jeunesses au travail. Regards croisés France-Québec aux Presses de l’Université Laval.

Mélanie Le Her est doctorante à l’ARS à l’Université de Bretagne Occidentale sous la direction de Christian Papinot. Attentive aux problématiques d’insertion professionnelle, son travail de thèse consiste en une analyse qualitative des carrières migratoires de « jeunes » Français installés dans la ville de Québec.

Alain Vilbrod est professeur de sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale. Il travaille notamment sur la socialisation des jeunes et les mobilités internationales. Il a dirigé en 2008 avec Henri Eckert le numéro « Migrations et mobilités internationales » de la revue Agora Débats-Jeunesses, n° 50.

Notes

-

[1]

Sans pour autant que soit atteint l’objectif du gouvernement provincial qui est de 55 000 dès 2010 (Plan stratégique 2008-2012, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles).

-

[2]

Dans l’item « formation » par exemple, un diplôme d’études secondaires rapporte 2 points, un diplôme d’études universitaires de 2e ou 3e cycle 13 points, etc.

-

[3]

En 2009, les Algériens représentent 10,2 % de la population immigrée au Québec, les Marocains 9,8 % et les Français 8,2 %. Troisième rang des pays francophones donc pour la France, qui était au second rang en 2008, derrière la seule Algérie.

-

[4]

Statistiques du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2003.

-

[5]

Institut de la statistique, gouvernement du Québec, 2010.

-

[6]

Immigration et Communautés culturelles Québec, 2005.

-

[7]

Population immigrée recensée au Québec et dans les régions en 2006 : caractéristiques générales, Immigration et Communautés culturelles Québec, mai 2009.

-

[8]

Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2003.

-

[9]

En effet, la participation à certaines formations est obligatoire pour tout immigrant récemment arrivé au Québec. C’est notamment le cas d’une séance de groupe sur « les premières démarches d’installation » ou d’une entrevue individuelle « d’accueil et d’aide à l’installation ». Ces formations sont gratuites et financées par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.

-

[10]

Il est d’usage au Québec d’échanger une carte personnalisée, sur laquelle sont indiquées, entre autres choses, ses coordonnées et sa profession, lorsque l’on rencontre quelqu’un. Cela participe du « réseautage », régulièrement évoqué par les Français comme mode d’accès à l’emploi relativement fréquent en Amérique du Nord.

-

[11]

Conseiller pédagogique d’éducation, appelé conseiller pédagogique dans le système scolaire québécois.

-

[12]

36 ans, depuis 9 ans au Québec, Master 1 en géographie (baccalauréat + 4 ans d’études), adjointe de direction dans un cégep, célibataire. Afin de préserver l’anonymat des personnes enquêtées, tous les prénoms mentionnés dans l’article sont fictifs.

-

[13]

Les données d’enquête sur lesquelles s’appuie cet article proviennent d’une recherche collective en cours de finalisation sur Les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes immigrants Français au Québec. Les 43 entrevues qui composent la base empirique de cet article ont été réalisées en 2007/2008, en France par Doris Chateauneuf, Alain Vilbrod et Christian Papinot, et au Québec par Mélanie Le Her, Éva Pasquier et Christian Papinot.

-

[14]

Les deux groupes socioprofessionnels des ouvriers et employés, qui composent l’essentiel de ce que l’on désigne par classes populaires en France, totalisent près des deux tiers de la population active en France.

-

[15]

Diplôme de fin d’études secondaires en France, ouvrant la voie aux études supérieures. C’est environ deux tiers d’une classe d’âge qui décroche son baccalauréat en France actuellement.

-

[16]

Ne posséder aucun diplôme est éliminatoire dans la procédure de sélection des candidats à l’immigration. Les points sont ensuite gradués, de 2 points pour un diplôme de l’enseignement secondaire à 13 points pour un diplôme universitaire de second ou troisième cycle.

-

[17]

Sous la rubrique « autonomie financière », au-delà du coût important de la procédure administrative, le candidat à l’immigration doit prouver qu’il dispose d’un montant d’argent qui varie en fonction du nombre de personnes qui l’accompagnent : 11 000 $ s’il est seul et jusqu’à 29 000 $ pour 7 personnes.

-

[18]

Qui nécessiteraient bien sûr des investigations complémentaires afin d’être consolidées.

-

[19]

26,4 ans en moyenne au départ de France pour ceux interrogés en France contre 22,4 ans pour ceux interrogés au Québec.

-

[20]

La durée moyenne des séjours au Québec est de 6 ans pour les deux sous-populations enquêtées.

-

[21]

Voire même du « rang » si l’on suit Jean Saglio dans sa généalogie des hiérarchies salariales en France (Saglio, 1999). Pour quelques aperçus sous forme de regards croisés France-Québec des contextes sociétaux différenciés de l’insertion professionnelle des jeunes, voir Papinot et Vultur (2010, p. 3-17).

-

[22]

31 ans, depuis 5 ans au Québec, Diplôme universitaire de technologie (DUT, soit baccalauréat + 2 ans d’études) + un an de formation complémentaire au Québec avant son émigration, directeur commercial société de service, marié à une Québécoise.

-

[23]

30 ans, depuis 7 ans au Québec, agente immobilière (travailleuse autonome), diplômée d’école de commerce (+ stage au Québec pendant ses études), en couple avec un Québécois, une fille.

-

[24]

30 ans, depuis 3 ans au Québec, Brevet de technicien supérieur (BTS soit baccalauréat + 2 ans d’études) en informatique, technicien informatique, en couple avec une Québécoise.

-

[25]

30 ans, depuis 4 ans au Québec, DUT GEA (+ stage au Québec pendant ses études), conseiller financier (travailleur autonome), en couple avec une Québécoise.

-

[26]

32 ans, depuis 4 ans au Québec, Maîtrise puis MBA en gestion au Québec, travailleuse autonome, gérante de Cinéma, en couple avec un Québécois.

-

[27]

37 ans, depuis 8 ans au Québec, DUT et reconversion professionnelle en ébénisterie au Québec, célibataire.

-

[28]

40 ans, depuis 16 ans au Québec, conseillère en emploi, 2 ans d’études en marketing force de vente (Attestation d’Études collégiales en techniques administratives au Québec), en couple avec un Français, 2 enfants.

-

[29]

30 ans, depuis 7 ans au Québec, agente immobilière (travailleuse autonome), diplômée d’école de commerce (+ stage au Québec pendant ses études), en couple avec un Québécois, une fille.

-

[30]

Agence nationale pour l’emploi, remplacée par Pôle Emploi depuis la fusion, fin 2008, de l’ANPE et des Assedic, organismes distribuant les allocations chômage.

-

[31]

Certificat d’Aptitude Professionnelle/Brevet d’Études Professionnelles. Premiers niveaux de certification de l’enseignement professionnel.

-

[32]

Centre d’études et de recherche sur l’emploi et les qualifications.

-

[33]

29 ans, depuis 5 ans au Québec, Diplôme d’études supérieures spécialisées d’analyse financière (DESS, soit baccalauréat + 5 années d’études universitaires), directeur financier (travailleur autonome), en couple avec une Belge.

-

[34]

39 ans, depuis 15 ans au Québec, doctorat au Québec, chef d’entreprise, en couple avec une Française.

-

[35]

. Voir les débats sur leur « invisibilité » dans les débats sur les accommodements raisonnables.

-

[36]

Mais sans doute rentrent-ils en France avant que celle-ci les touche. Cela qui compose une des grandes différences par rapport à une immigration « sud-nord » nettement plus irréversible, comme l’immigration maghrébine par exemple.

-

[37]

Chantal Crenn rend compte par exemple des difficultés à utiliser le concept « objectif » d’immigré lors de son enquête sur les Malgaches en France, compte tenu du caractère péjoratif qu’il a fini par recouvrir dans les médias et les conversations ordinaires (Crenn, 1994).

-

[38]

D’autres organismes, dont l’objectif prioritaire n’est pas l’insertion professionnelle, peuvent oeuvrer dans ce sens. C’est ce que nous avons pu observer notamment à la Société Française de Québec ou à Français du Monde.

Bibliographie

- Alba, Richard et Victor Nee, 2003 Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration, Cambridge, Massachusetts et London, Harvard University Press, England.

- Bosselut, Clémence, 2008 « Partir pour grandir ou ne pas grandir ? Le volontariat de solidarité internationale », Agora, 47 : 46-56.

- Crenn, Chantal, 1994 « Merina en France : une situation d’enquête inédite », Journal des Anthropologues, 53-54-55 : 83-96.

- Dupuis, Jean-Pierre, 2005 « Être un maudit français en gestion au Québec », Gérer et comprendre, 81 : 51-62.

- Fassin, Didier, Alain Morice et Catherine Quiminal, 1997 Les lois de l’inhospitalité, Paris, La Découverte.

- Fortin, Sylvie, 1997 « Les Libanais d’immigration récente : insertion ou exclusion ? », dans : Deirdre Meintel, Victor Piché, Danielle Juteau et Sylvie Fortin (dirs), Le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Les interfaces de la pluriethnicité, Paris, L’Harmattan, p. 263-288.

- Fortin, Sylvie, 2002a Trajectoires migratoires et espaces de sociabilité : stratégies de migrants de France à Montréal, Thèse de doctorat en anthropologie sous la direction de Deirdre Meintel, Montréal, Université de Montréal.

- Fortin, Sylvie, 2002b « Social ties and settlement processes : French and North African migrants in Montréal », Canadian Ethnic Studies, 34, 3 : 76-98.

- Fortin, Sylvie et Jean Renaud, 2004 « Stratégies d’établissement en contexte montréalais : une diversité de modalités ? », dans : Jean Renaud, Annick Germain et Xavier Leloup (dirs), Racisme et discrimination. Permanence et résurgence d’un phénomène inavouable, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 31-59.

- Girard, Magali, Jean Renaud et Michael Smith, 2008 « Intégration économique des nouveaux immigrants : adéquation entre l’emploi occupé avant l’arrivée au Québec et les emplois occupés depuis l’immigration », Cahiers canadiens de sociologie, 33, 4 : 791-814.

- Giret, Jean-François et Alberto Lopez, 2005 « Les politiques publiques au coeur des trajectoires des jeunes », Travail et Emploi, 101 : 34.

- Helly, Denise et Nicolas VanSchendel, 2001 Appartenir au Québec. Citoyenneté, nation et société civile. Enquête à Montréal, 1995, Québec, Les Presses de l’Université Laval et Les Éditions de l’IQRC. (Coll. Culture et société.)

- Khelfaoui, Hocine, 2008 « L’insertion professionnelle des diplômés algériens dans le marché du travail québécois », communication au symposium Trajectoires migratoires et insertion professionnelle des jeunes Français au Québec : mise en perspective historique et comparative, ARS/MSHB/Université de Brest (France), 23 mai.

- Lefresne, Florence, 2010 « Trente ans de politique de l’emploi des jeunes en France : une tentative d’évaluation », dans : Christian Papinot et Mircea Vultur (dirs), Les jeunesses au travail. Regards croisés France-Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 185-205.

- Meintel, Deirdre, Victor Piche, Danielle Juteau et Sylvie Fortin (dirs), 1997 Le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Les interfaces de la pluriethnicité, Montréal, L’Harmattan.

- Papinot, Christian et Mircea Vultur (dirs), 2010 Les jeunesses au travail. Regards croisés France-Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Peugny, Camille, 2009 Le déclassement, Paris, Grasset.

- Réa, Andréa et Maryse Tripier, 2008 Sociologie de l’immigration, Paris, La Découverte.

- Renaud, Jean, Victor Piché et Jean-François Godin, 2003 « L’origine nationale et l’insertion économique des immigrants au cours de leurs dix premières années au Québec », Sociologie et sociétés, XXXV, 1 : 165-184.

- Rose, José, 1998 Les jeunes face à l’emploi, Paris, Desclée de Brouwer.

- Safi, Mirna, 2011 « Penser l’intégration des immigrés : les enseignements de la sociologie américaine », Sociologie, 2 : 149-164.

- Saglio, Jean, 1999 « Les fondements sociaux des hiérarchies salariales en France », Travail et Emploi, 78 : 21-39.

- Sayad, Abdelmalek, 1999 La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil.

- Schnapper, Dominique, 1991 La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard.

- Taboada-Leonetti, Isabelle, 2000 « Citoyenneté, nationalité et stratégies d’appartenance », dans : Jacqueline Costa-Lascoux, Marie-Antoinette Hily et Geneviève Vermès (dirs), Pluralité des cultures et dynamiques identitaires. Hommage à Carmel Camilleri, Paris, L’Harmattan, p. 95-120.

- Wagner, Anne-Catherine, 2007 Les classes sociales dans la mondialisation, Paris, La Découverte.

List of tables

Les organismes privés ou publics d'aide à la recherche d'emploi dans les régions de Québec et de l'Outaouais[38]

10.7202/008515ar

10.7202/008515ar