Abstracts

Résumé

Les auteurs proposent une réflexion sur une culture pédagogique des enseignants appropriée aux caractéristiques des classes multiculturelles. Ils analysent les enjeux sociopolitiques des classes multiculturelles, le processus de formation de l’habitus pédagogique des enseignants et le rôle de l’apprentissage de la langue du pays d’accueil en prenant appui sur des entretiens menés par une sociologue auprès des enseignants et sur une analyse de rapports ministériels concernant la scolarisation des populations allophones en France. Il ressort que l’origine socioculturelle des enseignants et la tradition éducative du système socio-institutionnel servent de fondements à la construction de cet habitus pédagogique et que, si la maîtrise de la langue d’enseignement conditionne la réussite des élèves de groupes minoritaires culturels et sociaux, une légitimité institutionnelle déniée à leurs autres langues et cultures freine leur intégration scolaire.

Abstract

The authors present a discussion of teachers’ pedagogical culture as related to characteristics of multicultural classes. They examine the socio-political issues regarding multicultural classes, the process for training teaching practices, and the role given to learning the language of the host country. This analysis is based on a sociologist’s interviews of teachers and on an analysis of ministerial reports describing schooling levels of allophones in France. The findings point out that the socio-cultural origin of teachers and the educational practices of the socio-institutional system provide the foundations for the construction of pedagogical practices, and, if mastery of the language used for teaching influences school success for students from social and cultural minority groups, then the absence of an institutional legitimacy for other languages and cultures limits their school integration.

Resumen

Los autores proponen una reflexión sobre la cultura pedagógica de los docentes adecuada a las características de clases culturales. Analizan los desafíos sociopolíticos de las clases multiculturales, los procesos de formación del habitus pedagógico de los maestros y el rol del aprendizaje de la lengua del país que acoge apoyándose en las conversaciones llevadas a cabo por una socióloga con docentes y sobre un análisis de informes ministeriales respecto de la escolarización de grupos no-francoparlantes en Francia. Resulta de este estudio, que el origen sociocultural de los maestros y la tradición educativa del sistema socio-institucional sirven de fundamento para la construcción de este habitus pedagógico y que, mismo si el dominio de la lengua de enseñanza condiciona el éxito de los alumnos pertenecientes a grupos culturales y sociales minoritarios, denegarle legitimidad a sus respectivas lenguas y culturas frena su integración social.

Zusammenfassung

Die Autoren schlagen eine pädagogische Kultur der Lehrkräfte vor, die den spezifischen Gegebenheiten multikultureller Schulklassen angepasst ist. Zunächst werden die soziopolitischen Notwendigkeiten multikultureller Klassen analysiert, dann die Herausbildung eines pädagogischen Habitus der Lehrkräfte und schließ-lich die Rolle, die das Erlernen der Sprache des Gastlandes spielt, wobei sich die Autoren auf eine Reihe von Gesprächen stützen, die eine Soziologin mit Lehrern geführt hat, sowie auf die Analyse ministerieller Untersuchungen über die Schul-bildung allophoner Bevölkerungsgruppen in Frankreich. Daraus geht hervor, dass die soziokulturelle Herkunft der Lehrer sowie die Bildungstradition des sozio-institutioneIlen Systems die Grundlage für die Konstruktion eines pädagogischen Habitus bilden; darüber hinaus ließ sich feststellen, dass, obgleich die Erlernung der Unterrichtssprache eine Grundbedingung für den Schulerfolg minoritärer Gruppen darstellt, eine Ablehnung der Minderheitssprachen und –kulturen von Seiten der Institution die schulische Integration der Minderheiten verlangsamt.

Article body

Débats et enjeux autour des classes multiculturelles

On assiste depuis plusieurs décennies à des débats institutionnels sur la nécessité d’une pratique pédagogique devant prendre en compte ou non la pluralité culturelle et donc linguistique des classes accueillant un nombre croissant d’enfants de familles immigrées pour des raisons économiques ou politiques. La question des classes multiculturelles est donc traitée comme un problème. Plusieurs questions se posent d’emblée à nous. Existe-t-il des classes socialement et culturellement homogènes de par le monde ? Pourquoi cette diversité socioculturelle fait l’objet à la fois de toutes les attentions et de toutes les polémiques au sein des instances éducatives ? Est-ce que les classes dites multiculturelles recouvrent la même réalité et les mêmes enjeux d’un contexte à un autre, d’une époque à une autre ? Sont-elles perçues et gérées de la même façon dans les sociétés qui ont une forte tradition d’immigration ?

Ces débats dépassent largement les préoccupations purement pédagogiques et reflètent en fait la difficulté de nos systèmes éducatifs à s’interroger sereinement sur le type de structures à innover pour assurer l’intégration des enfants étrangers à et par l’école. Un certain nombre d’enjeux sociaux, économiques, politiques de la société d’accueil définissent les représentations de ces populations venues d’ailleurs. Holtzer (2000) fait l’étude minutieuse des termes attribués aux populations issues de l’immigration dans les discours institutionnels européens : les désignations successives de l’autre de 1970 à 1990 de migrants à communautés immigrées et minorités ethniques [1] s’opposant à communautés autochtones et sociétés européennes sont de toute évidence tributaires du statut socioéconomique et juridique que le gouvernement décide d’accorder à ces familles. Mais ces « actes linguistiques » qui sont également des « actes politiques » [2] combinant reconnaissance de l’Autre et traits différenciateurs (inégalité/extériorité) sont marqués d’idéologies et surtout traduisent les perceptions de la réalité sociale. Plus grave, ces désignations de l’immigré, sous le couvert de sa reconnaissance, engendrent des représentations qui peuvent le discriminer socialement et culturellement (Maalouf, 1998 ; Bissoondath, 1995).

Prenant à leur compte ces catégorisations, les ministères de l’Éducation lancent de nouvelles consignes incitant à la promotion d’une nouvelle politique linguistique, la mise en place de nouveaux dispositifs engageant de nouvelles pédagogies. Gabrielle Varro (1997) a démontré qu’au coeur même des instances éducatives françaises (Rapport Bocquet, 1982), s’était construit, en filigrane, un discours discriminatoire à travers des appellations qui stigmatisaient en fait la différence culturelle entre les élèves d’origine française et celles d’origine étrangère, à caractère dévalorisant pour les seconds. Ainsi, le système éducatif peut devenir le relais privilégié de catégorisations arbitraires au sein des sociétés d’accueil. Ces prescriptions identitaires, par leur hiérarchisation même, risquent d’engendrer de nouvelles discriminations (et le fait d’être positives n’y changera rien), de nouvelles disparités et de nouvelles exclusions. Et qui dit exclusions dit échecs scolaires.

Par ailleurs, en dehors des enjeux sociopolitiques du moment, chaque société va reconnaître ou non, légiférer ou non, cette multiculturalité, en regard de ses valeurs nationales et de la notion de citoyen, héritées de son histoire (Costa-Lascoux, 1999). L’exemple de la France montre que l’idéologie républicaine, à caractère universaliste, a nié l’existence d’une diversité linguistique, régionale ou culturelle dans une société de toute évidence multiculturelle, par sa tradition d’accueil de travailleurs migrants depuis le XIXe siècle (Schnapper, 1991). Cette conception assimilationniste – et sa version moderne intégrationniste – a déterminé les modalités d’insertion des immigrés par la société d’accueil et par ses instances éducatives. Ainsi, la Constitution helvétique, fondée sur la reconnaissance de la pluralité linguistique et culturelle de la société suisse, officialisant une pluralité interne de fait, ne reconnaît pas la diversité socioculturelle des populations immigrées, en croissante évolution depuis les années 1960, parce que cette pluralité est externe. Les discours actuels tenus sur la prise en compte de cette diversité linguistique et culturelle dans le système scolaire suisse ne font qu’élargir le fossé entre une bonne volonté affichée et l’absence de moyens pédagogiques et structurels à la hauteur des enjeux éducatifs et sociaux (Alleman-Ghionda, de Goumoëns et Perregaux, 1999).

À travers ces interprétations ambiguës de la multiculturalité, tantôt ethnicisantes, tantôt sociologisantes (Fourier et Vermès, 1994), en vertu de la rectitude politique du moment (Bayart, 1996), on a vu que les classes multiculturelles risquaient d’être instrumentalisées à des fins idéologiques au sein de l’éducation amenuisant les chances d’insertion scolaire d’enfants étrangers et menaçant, à plus long terme, la cohésion de toute société d’immigration, de facto pluriculturelle et plurilingue. Or, l’école est le lieu par excellence de la transmission et de l’acquisition des idéologies, des valeurs, des représentations constituant une culture nationale partagée par un même peuple, même si elle ne fait pas l’objet aujourd’hui d’un enseignement systématique, contrairement à l’époque de l’entre-deux guerres (Thiesse, 1997). Le passeur de cette culture légitime est l’enseignant, lui-même légitimé par l’institution, qui devra se porter garant de la pérennité des valeurs nationales et civiques à transmettre aux jeunes générations. Il est donc clair « qu’enseigner, c’est toujours enseigner une culture » (Mariet, 1982), processus par lequel l’enseignant va reproduire, à son insu et en toute bonne foi, un certain nombre de valeurs, de modèles, de représentations préétablies, acquis dans son contexte, auprès de publics ne possédant pas à l’origine le même système de références socioculturelles.

Au-delà des divergences d’approches et de définitions, nous entendrons par classes multiculturelles, « classes socialement et culturellement hétérogènes ». Notre souci sera de comprendre quelles valeurs socioculturelles, philosophiques et éducatives sont véhiculées à travers le système scolaire d’un pays et comment les enseignants les reproduisent à travers leurs pratiques pédagogiques. En quoi la langue, principal vecteur de représentations et de valeurs socioculturelles, est-elle au coeur de la problématique de ces classes hétérogènes ? En quoi les pratiques et valeurs des enseignants peuvent-elles être en contradiction avec le bagage socioculturel de leurs publics ? Quelle production commune de sens, quelle culture pédagogique innover avec l’enseignant pour que ces classes soient un lieu de (re)connaissance et d’échanges entre les représentants de cultures d’origine et de cultures d’accueil, de cultures familiales et de cultures scolaires différentes, au bénéfice de tous les acteurs de la classe et, plus largement, de la société ?

Notre objectif principal ici est de mener une réflexion sur les débats et les enjeux qui éclairent les processus pédagogiques dans les classes multiculturelles. Des enquêtes comparatives sur les habitus pédagogiques des enseignants viendront illustrer la pertinence de la culture comme une grille de lecture de ces classes.

Comment définir une culture pédagogique ? Enquêtes sur les habitus pédagogiques d’enseignants

Concepts et outils d’analyse

Une étude comparative [3] menée en 1998 et en 2000 auprès d’un groupe d’enseignants suisses et d’enseignants américains dans leur contexte respectif a permis d’identifier les valeurs et représentations prédominantes présentes dans leur conception de l’éducation. Pour mener à bien ces analyses, nous nous sommes appuyés sur deux concepts, celui de représentations sociales et celui d’habitus.

Par représentations sociales [4], nous entendons les conceptions que les enseignants élaborent et véhiculent au sujet de la nature de leur pratique professionnelle et qui servent à la définir, la structurer et à lui donner sens. Ces représentations sont donc incorporées à la fois dans la pratique pédagogique mais aussi dans la réflexion que les enseignants produisent sur cette pratique. Le terme représentation sociale initialement introduit par Durkheim (1925) sous la notion de « représentation collective » est liée au travail du psychosociologue français Moscovici (1961). Dans une même perspective, Abric (1994) part du principe que la représentation n’est pas un simple reflet de la réalité. Elle est une « organisation signifiante » qui dépend à la fois des facteurs liés à une situation et aussi de facteurs plus généraux dépassant cette situation : « la représentation est un guide pour l’action, elle oriente les actions et les relations sociales » (Ibid.,p. 13).

Afin d’appréhender les représentations collectives des acteurs sociaux, Bourdieu (1972) a proposé le concept « d’habitus » en l’articulant avec celui de « pratiques » :

La pratique est à la fois nécessaire et relativement autonome par rapport à la situation considérée dans son immédiateté ponctuelle parce qu’elle est le produit de la relation dialectique entre une situation et un habitus, entendu comme un système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perceptions, d’appréciations et d’actions, et rend possible l’accomplissement des tâches infiniment différenciées, grâce aux transferts analogiques de schèmes permettant de résoudre les problèmes de même forme et grâce aux corrections incessantes des résultats obtenus, dialectiquement produites par ces résultats.

p. 178

Considéré par Bourdieu comme système de dispositions socialement conditionnées, le concept d’habitus permet une analyse plus fine de la construction du sens chez les enseignants. L’auteur affirme que le processus de construction de sens est d’une complexité beaucoup plus importante que ne le laisse penser les interactionnistes ou les constructivistes. En effet, même les enseignants les plus conformistes affrontent quotidiennement des situations où ils doivent prendre des décisions et y incorporer du sens. Le concept d’habitus permet de comprendre que la relation enseignant-élève dépasse obligatoirement le cadre d’un rapport interpersonnel ou d’une relation pédagogique (Ibid., p. 184). Loin d’être figé, le concept d’habitus est une construction constamment modifiée par la trajectoire sociale de l’individu. C’est un échafaudage invisible, inconscient mais nécessaire pour la construction du comportement social de l’individu : l’habitus a une relation dialectale avec la position sociale de l’individu. Ainsi, si la pratique pédagogique d’un enseignant influence son habitus de la classe, son habitus est aussi façonné par sa pratique pédagogique.

Valeurs et philosophies éducatives : quelques données comparatives

Les croyances des enseignants envers leur métier et les plus larges influences contextuelles, culturelles et institutionnelles ont été peu abordées dans la documentation éducative (Carter, 1990 ; Hargreaves, 1996). Les données analysées dans cet article ont été recueillies en 1998 et 2000 par questionnaire auprès d’un échantillon pluriculturel de 109 enseignants [5] en formation initiale et continue (56 Afro-Américains, 15 Euro-Américains, 38 Suisses francophones). Le même questionnaire a été utilisé avec les trois groupes d’enseignants. L’une de ses parties les plus importantes est constituée par une catégorisation des énoncés constitutifs d’une philosophie de l’enseignement. Le tableau 1 a été reproduit dans le questionnaire avec la consigne de classer les énoncés par ordre d’importance. Le questionnaire comportait également une série de questions concernant : a) la classification par les enseignants de différents domaines de développement de l’enfant (compétences scolaires, compétences sociales, estime de soi) ; b) les influences qui ont façonné leurs convictions actuelles à propos de l’enseignement ; c) la hiérarchie des différents rôles d’un enseignant.

Tableau 1

Catégorisation des énoncés constitutifs d’une philosophie de l’enseignement

Cette catégorisation des énoncés constitutifs d’une philosophie de l’enseignement remonte à l’origine à une étude qualitative sur les ethnothéories d’un groupe d’enseignants américains effectuée entre 1996 et 1998 (Akkari, Serpell, Baker et Sonnenschein, 1998). Ces enseignants ont explicité dans des entretiens semi-dirigés leurs philosophies de l’enseignement. Les catégories utilisées dans le questionnaire ont été basées sur cette explicitation.

Éducabilité universelle contre pédagogie différenciée

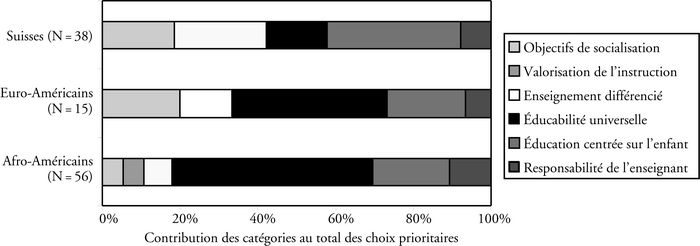

La figure 1 permet de comparer les représentations des trois groupes d’enseignants à propos de leurs philosophies de l’éducation. La catégorie éducabilité universelle est plus fortement représentée chez les Afro-Américains. Elle est la plus faible chez les enseignants suisses francophones. Les Euro-Américains occupent une position intermédiaire. Inversement, les catégories enseignement différencié et éducation centrée sur l’enfant sont prioritairement choisies par les enseignants suisses francophones et les moins choisies par les Afro-Américains. Les Euro-Américains ont un choix intermédiaire entre ces deux extrêmes. Ces différences de représentations sont essentiellement liées à l’appartenance culturelle des enseignants.

Figure 1

Philosophies de l’éducation

À ce propos, Clément et Girardin (1997) soulignent, à juste titre, que nos jugements sur les autres sont difficilement objectifs car chaque individu est aveuglé par sa culture. Il a tendance à élever ses traditions, ses habitudes et ses coutumes en règles universelles. Il est difficile pour chaque individu d’être conscient de la relativité de sa culture, car il a été baigné depuis la plus tendre enfance dans une culture donnée. Les comportements culturels relèvent de l’évidence qui supporte mal d’être discutée ou remise en cause. Sûrs de nous, enfermés dans nos croyances implicites, nous cherchons à imposer à notre entourage nos modèles prêts à penser et nos valeurs personnelles et sociales. Il n’y aurait qu’une manière de concevoir la place et le rôle de la femme dans la société, d’éduquer ses enfants, d’établir une communication efficace ou d’acquérir un apprentissage, la nôtre!

Ces modèles culturels et professionnels que nous érigeons en vérité incontournable sont souvent fondés sur des mythes ou des fantasmes, une philosophie, une histoire, une tradition entachés de préjugés, de clichés ou de stéréotypes ; ils nous masquent la réalité complexe de l’autre, agissant comme des verres déformants :

Nous projetons inconsciemment notre image du monde sur l’autre, c’est ainsi que l’image de soi influence l’image que nous nous faisons de l’autre.

Clément et Girardin, 1997, p. 6

Philosophies éducatives et métier d’enseignant : représentations et héritages

Concernant les principales influences auxquelles les enseignants attribuent leur philosophie de l’éducation, la figure 2 montre une étonnante similitude entre les trois groupes culturels. Les expériences en tant qu’élève ou enseignant est la principale source de la pensée éducative des enseignants. Le passé paraît donc bien plus pertinent que le présent pour façonner l’habitus pédagogique :

l’inconscient n’est jamais en effet que l’oubli de l’histoire, elle-même produit en incorporant les structures objectives qu’elle produit dans ces quasi-natures que sont les habitus [...] En chacun de nous, il y a l’homme d’hier qui, par la force des choses, est prédominant en nous, puisque le présent n’est que bien peu de chose comparé à ce long passé au cours duquel nous nous sommes formés et d’où nous résultons.

Bourdieu, 1972, p. 179

Figure 2

Principales influences

Les données que nous avons recueillies suggèrent clairement que les approches des enseignants à l’éducation sont fortement influencées par leurs précédentes expériences avec le système éducatif. Bref, quelle que soit leur appartenance culturelle, l’habitus pédagogique des enseignants est marqué par leur contact avec l’institution scolaire. De même, la plupart des enseignants interrogés considèrent l’estime de soi comme le domaine le plus important du développement de l’enfant.

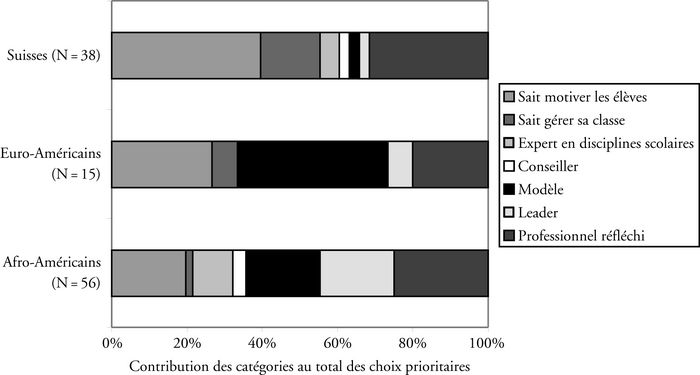

La figure 3 donne un aperçu des dimensions les plus importantes que les trois groupes attribuent au métier d’enseignant. Pour les enseignants suisses romands, nous pouvons constater l’importance de l’enseignant comme facteur motivant pour les élèves. Les Euro-Américains et dans une moindre mesure les Afro-Américains plébiscitent le rôle de modèle que peut jouer l’enseignant.

Figure 3

Rôles de l’enseignant

Cet aperçu des résultats montre que les représentations sociales des enseignants relatives à l’éducation découlent d’un conditionnement culturel social et professionnel. Nous nous sommes intéressés ci-dessus aux représentations que les enseignants en tant qu’acteurs pédagogiques rapportent dans une situation de recherche. S’il est vrai qu’un décalage peut être observé entre ce que les enseignants déclarent et leurs pratiques routinières en classe, il n’en demeure pas moins que les paradigmes philosophiques dégagés dans les représentations sociales guident au moins partiellement les actions pédagogiques. L’objectif de la prochaine section est de s’interroger sur les liens entre représentations exprimées et pratiques pédagogiques.

Pédagogie différenciée et centration sur l’élève : notions ambiguës

Les conceptions philosophiques des enseignants ne sont pas sans conséquences sur leurs pratiques pédagogiques. Ceux qui privilégient une éducation centrée sur l’enfant et l’enseignement différencié (Euro-Américains et Suisses francophones) sont plus réceptifs à la notion de différenciation alors que ceux qui priorisent l’éducabilité universelle (Afro-Américains) sont plus sensibles à la prise en compte des ressources culturelles de l’enfant pour qu’il puisse accéder à l’égalité des résultats. Même si ces différentes catégories se recouvrent et ne sont pas forcément antinomiques, la prise de position prioritaire des enseignants indique l’influence que peut avoir telle ou telle orientation philosophique sur leur pratique pédagogique.

La pédagogie différenciée est une orientation particulièrement problématique si l’on veut prendre au sérieux les cultures des élèves dans les processus d’éducation. En effet, différencier l’enseignement peut revêtir deux sens (Crahay, 1997). Le premier qu’on peut qualifier d’attentiste consiste à adapter l’enseignement au niveau et à la maturité de chaque enfant tout en acceptant le mythe d’une neutralité culturelle et sociale de l’école. Évidemment, les élèves bien pourvus en « capital culturel » [6] (Bourdieu, 1972) auront un enseignement plus exigeant. Le droit à la différence se transforme progressivement en différence des droits (Crahay, 1997).

Le deuxième sens de la différenciation consiste à appliquer les principes de la justice sociale en faisant accéder tous les élèves aux mêmes niveaux de compétences et en leur offrant les mêmes possibilités de progression scolaire. Ce deuxième sens peut se réaliser en donnant plus de capital culturel aux enfants qui en sont initialement dépourvus (selon la règle de donner plus à ceux qui ont en le moins). Un autre moyen plus radical d’opter pour le second sens de la différenciation serait de changer le contenu de la culture scolaire afin qu’elle reflète équitablement l’apport de tous les groupes culturels et non pas seulement celui du groupe dominant.

En résumé, la pédagogie différenciée peut apporter une solution à «l’indifférence aux différences » du système scolaire, à condition qu’elle s’intéresse au préalable de toute action éducative (éducabilité universelle), au processus d’apprentissage (besoins et motivations de l’enfant) et aussi aux résultats (trajectoires scolaires).

Pour ce qui est de la centration des enseignants minoritaires Afro-Américains sur l’éducabilité universelle, cette valeur semble liée à ce qu’on peut appeler un étiquetage historique des populations culturellement et socialement défavorisés chez les décideurs et les concepteurs de l’institution scolaire. En effet, n’oublions pas que les tests du QI ont pour origine le dépistage des enfants scolairement inadaptés. Par la suite, l’étiquetage historique a oscillé entre les déficiences génétiques (Herrnstein et Murray, 1994) et les déficiences culturelles incarnées par les programmes de pédagogie compensatoire des années 1960 et 1970. La clientèle de ces programmes est souvent, d’ailleurs, ethniquement et socialement étiquetée.

En somme, si les enseignants afro-américains insistent sur l’éducabilité de l’enfant, c’est probablement parce que l’éducabilité des enfants appartenant à leur groupe culturel est souvent questionnée au moins implicitement par l’institution scolaire et explicitement par certains membres du groupe dominant. Sur ce point, les attitudes oppositionnelles [7] des jeunes minoritaires à l’école sont rarement saisies par le groupe dominant et les enseignants car elles expriment la persistance du racisme dans la société globale. Ce racisme a des effets sur l’institution scolaire même si cette dernière se protège assez bien de toute attitude explicitement discriminatoire.

Comme le signale Bullivant (1993), les enseignants ne peuvent pas se fier à leur savoir culturel approprié pour et par leur seul groupe s’ils veulent travailler efficacement dans des classes multiculturelles dans lesquelles des enfants de divers groupes socioculturels peuvent être présents.

La culture pédagogique des enseignants est une construction complexe. Nous avons tenté de l’approcher en partant des représentations sociales des enseignants mais aussi de l’habitus institutionnel et historique de différents systèmes éducatifs [8]. Ouvrir cette culture pédagogique à la diversité culturelle des élèves suppose une réelle rupture avec l’enseignement traditionnel, trop monoculturel, monolithique et indifférencié. Ces conditions de prise en charge sans discrimination d’ordre social et ethnique n’est pas une condition suffisante pour rendre l’école plus égalitaire. Il faut aussi éviter que cette différenciation n’évolue en enseignement à deux vitesses.

Les enseignants de langues : passeurs de cultures ? De quelles cultures ?

Concepts et outils d’analyse

Les réflexions sur les classes multiculturelles (désignées par «classes d’accueil » au Québec et en Suisse ou « classes de primo-arrivants » en France) s’intéressent la plupart du temps à la dimension socioculturelle et aux problèmes psychologiques qui accompagnent toute migration. Or, la dimension linguistique est non négligeable puisque la maîtrise de la langue du pays est le point nodal de l’intégration scolaire de l’enfant à l’école préfigurant son intégration sociale, réussie ou non, dans son nouvel environnement. Notre postulat s’appuie sur la théorie de la distinction de Pierre Bourdieu (1982). En effet, l’auteur y stipule que :

les usages sociaux de la langue doivent leur valeur [...] sociale au fait qu’ils tendent à s’organiser en systèmes de différences (entre les variantes prosodiques et articulatoires ou lexicologiques et syntaxiques) reproduisant dans l’ordre symbolique des écarts différentiels le système des différences sociales.

p. 41

Parler, c’est donc s’approprier l’un ou l’autre des styles expressifs reconnus et légitimés, exprimant une hiérarchie sociale déjà constituée dans et par ses usages. Plus encore, ces styles, ces systèmes de différences classées et classantes, hiérarchisées et hiérarchisantes, marquent ceux qui se les approprient. Bourdieu (1982) ajoutera – et cette phrase nous paraît essentielle à la problématique des classes socialement et culturellement hétérogènes – que :

les locuteurs dépourvus de la compétence légitime se trouvent exclus en fait des univers sociaux où elle est exigée, ou condamnés au silence. Ce qui est rare, donc, ce n’est pas la capacité de parler qui, étant inscrite dans le patrimoine biologique, est universelle, donc essentiellement non distinctive, mais la compétence nécessaire pour parler la langue légitime qui, dépendant du patrimoine social, retraduit des distinctions sociales dans la logique proprement symbolique des écarts différentiels ou, en un mot, de la distinction.

p. 42

Dans cette perspective, dans sa classe de facto hétérogène, l’enseignant joue un rôle majeur dans cette transmission et construction, par le truchement de la langue, d’un certain nombre de compétences attendues dans un parcours scolaire. En effet, l’enseignant est censé posséder la langue légitime et est supposé sanctionner les élèves en regard de son usage correct, c’est-à-dire se référant implicitement à une norme, dans les classes culturellement et socialement hétérogènes, c’est-à-dire dont la majorité ne possède à l’origine ni la même culture ni la même langue que celles de l’enseignant. Cette langue est porteuse de savoirs culturels, de savoir-dire, de savoir-faire et de savoir-être implicites, transmis et reproduits au sein des groupes sociaux dominants, détenteurs du capital culturel et social de référence.

Maîtrise de la langue du pays d’accueil : première condition de réussite scolaire

Pour illustrer notre postulat, nous nous référons à l’étude de Varro (2000) à travers laquelle elle démontre que le français est la « première condition » de la réussite scolaire pour tout enfant scolarisé en France et que cette condition sine qua non s’applique d’autant plus à des enfants de familles immigrées ne possédant pas cette langue. Elle analyse l’évolution de la conception de la langue française dans les textes officiels du ministère de l’Éducation français des années 1970 à nos jours.

Selon les gouvernements en place, la conception de l’apprentissage de la langue varie d’une perception minimaliste (connaissance de la langue) à une conception maximaliste (maîtrise de la langue). Ces variations correspondent au statut attribué à ces populations immigrées. Au départ désignés par le terme « migrants » c’est-à-dire perçus comme main-d’oeuvre temporaire (dans les années 1970), ils acquièrent le terme « immigrés », à la suite de regroupements familiaux, c’est-à-dire installés définitivement en France (dans les années 1980). De nouveaux dispositifs d’accueil, comme les classes de langue et d’initiation (CLIN) ou les classes d’adaptation (CLAcc), sont alors mis en place pour atteindre l’objectif prioritaire : la maîtrise de la langue et de la culture scolaires. À l’heure actuelle, les enseignants ont affaire à des enfants de la seconde génération (d’origine portugaise, maghrébine essentiellement) ainsi qu’à des enfants issus de nouvelles vagues d’immigrations durables et aux origines davantage diversifiées qu’auparavant (années 1990).

Varro (2000) analyse la situation ainsi : s’il est vrai que les enfants non francophones connaissent des difficultés d’intégration réelles par le manque de maîtrise de la langue et que ce déficit linguistique, qui est également culturel, peut entraver de manière endémique l’évolution scolaire de l’enfant, on peut s’interroger sur l’absence de réflexion parmi les responsables éducatifs sur les raisons de l’échec scolaire connu par des élèves francophones. La prise de conscience que les difficultés scolaires rencontrées par des élèves d’origine française, souvent issus de groupes défavorisés socialement, sont du même ordre et de même nature que celles rencontrées par des élèves allophones, socialement et culturellement défavorisés, est encore très ténue. Varro conclut comme suit :

De grandes enquêtes ont confirmé que la performance scolaire est liée aux conditions socioéconomiques plus qu’aux origines nationales des élèves (Vallet et Caille, 1996). Il semblerait que les autorités tiennent compte de la diversité et de la complexité des situations de terrain et des publics. Pour les élèves allophones, qui arrivent aujourd’hui, en petit nombre dans l’ensemble, mais dont la présence peut être localement significative (Francequin, 2000), des structures d’initiation et de soutien existent dont ils devraient pouvoir bénéficier pendant toute leur scolarité. En ce qui concerne les enfants de parents ou grands-parents immigrés, ils sont francophones et n’ont pas à être distingués des « tout venants ». Cependant, beaucoup de « tout venants » ont des problèmes liés à la langue scolaire et devraient pouvoir bénéficier des structures officiellement liées aux « non francophones ». En fait, c’est le contraire de la pratique actuelle qui devrait être la règle : au lieu de chercher à intégrer au plus vite les « non francophones » dans les classes banales, mieux vaudrait étendre les conditions favorables des CLIN et des CLAcc, notamment les petits effectifs, qui permettent d’accorder plus de temps à chaque élève.

p. 56

Qu’est-ce qu’on entend, en fait, par « déficit » linguistique et en conséquence culturel. Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? C’est comme si ces enfants « venus d’ailleurs » étaient vierges de toute histoire linguistique, sociale et culturelle ou mieux devaient s’en « vider » pour mieux prouver leur loyauté à l’égard de la société d’accueil. C’est comme si la multi-appartenance était une menace directe à la cohésion civique et sociale. Il nous faut cependant remettre en contexte ce type de discours qui s’inscrit, de toute évidence, dans une société aux valeurs universalistes, « indifférente aux différences » pour reprendre l’expression consacrée.

De tels discours intégrationnistes se comprennent uniquement si nous examinons les retombées désastreuses d’un dispositif mis en place dans les années 1980 par le ministère français de l’Éducation nationale, en réponse aux revendications identitaires de communautés ethniques sur le territoire français : les ELCOS ou Enseignement des langues et cultures d’origine pour les enfants du primaire (lusophones, arabophones et turcophones). Pourquoi un tel échec ? Parce que ce dispositif a été conçu en parallèle au système scolaire, c’est-à-dire hors du cadre légitime. Sa marginalisation a eu pour conséquence notamment de ghettoïser les groupes en cause, les renvoyant à des représentations de leurs langues et cultures déjà dévalorisées socialement. On peut saisir que les familles concernées aient vite déserté cette offre ou se soient repliées sur la vie de leur communauté. Ce statut a été la brèche ouverte par laquelle se sont engouffrés des enseignements incontrôlables, des enseignants le plus souvent sans qualifications et des revendications identitaires virulentes se mobilisant autour du foulard, brandi comme symbole de la différence.

En réaction à cet échec, les décideurs ont proposé, dans les années 1990, une politique de (ré)intégration des langues et cultures d’origine dans le système éducatif, notamment au secondaire. Les élèves ont eu ainsi la possibilité de suivre (ou non) un apprentissage de leur langue d’origine dans les établissements qui le proposaient sous forme optionnelle, au même titre qu’une deuxième langue étrangère. Ces langues ont retrouvé ainsi un statut légitime au sein du système scolaire où elles disposent d’un programme officiel, d’un barème de notation, d’enseignants qualifiés et peuvent être présentées au baccalauréat. Les premiers résultats de cette expérimentation sont visibles : la majorité des élèves, sur base volontaire, ont choisi l’apprentissage de leur langue maternelle, et chose curieuse, un nombre non négligeable d’élèves francophones ont également pris cette option ; par ailleurs, les familles, retrouvant une certaine revalorisation sociale à travers ces programmes de langue, ont pris davantage part à la vie scolaire de l’établissement (Gohard-Radenkovic, 1997).

Il serait toutefois erroné de conclure que ce dispositif est la panacée [9], d’autant que des résistances, voire de refus, à cette politique ont pu être observées chez les directeurs d’établissements (et des enseignants des autres langues !), malgré les moyens budgétaires supplémentaires mis à leur disposition par le Ministère. Mais cette première analyse prouve que le déficit linguistique et culturel annoncé n’est pas inhérent à la condition sociale de ces élèves allophones ni à celle de leurs familles, à partir du moment où l’on aménage des espaces institutionnels et pédagogiques aux langues et cultures maternelles des enfants. Cette conception en creux de l’autre différent, parce qu’il est pauvre, traduisant une conception socio et ethnocentrique, est le produit d’une politique institutionnelle qui peut renforcer par des dispositifs parfois dangereusement discriminatoires, sous couvert de reconnaissance de la différence, la dévalorisation des langues et des cultures socialement stigmatisées. Le déficit ne se situe pas là où on le croit.

L’enseignant de langue : passeur de cultures ou reproducteurs de différenciations sociales

Mariet (1982) déclare « qu’enseigner, c’est toujours enseigner une culture » :

Lorsqu’on enseigne, on transmet toujours aussi une certaine image de la culture, une certaine idée d’un pays et d’une civilisation [...]. Et ceci vaut qu’on enseigne la philosophie, la chimie, une langue étrangère ou une langue maternelle, le sport ou le dessin industriel.

p. 5

Plus aucun chercheur, de nos jours, ne met en doute l’influence déterminante des pratiques et modèles culturels hérités sur les modes de pensée, les modes de raisonnement, les modes d’appropriation des connaissances et de restitution ou d’application. Ainsi, Girodet (1996) donne l’exemple de « chocs ethnomathématiques » dans une étude menée sur un programme d’alphabétisation de paysans de la Gambie. Ceux-ci se trouvent en effet confrontés à deux systèmes de calculs (le leur et celui importé par l’Occident) et vivent une confusion conceptuelle qui les jette dans le désarroi. Pire encore, dans cette situation d’incompréhension mutuelle se sont installées des représentations négatives où les uns sont soupçonnés d’une volonté de domination en brouillant les pistes tandis que les autres sont soupçonnés d’un instinct de résistance à la modernité, préférant se raccrocher à de vieilles méthodes traditionnelles de calcul ayant fait leur preuve.

L’enseignant joue donc un rôle clé à la fois dans l’acquisition et les modes d’acquisition de la langue et de la culture scolaires par ses élèves, venus d’un ailleurs culturel mais aussi d’un ailleurs social. Pour jouer ce rôle déterminant de passeur de la langue et de la culture d’intégration, il faut qu’il soit conscient ou prenne conscience des systèmes de référence socioculturels définissant les modes d’appréhension de la réalité par ses élèves. Ce n’est qu’avec cette connaissance objectivée « d’autres mondes possibles » qu’il devient alors ce passeur entre cultures d’origine et culture scolaire aidant l’élève à trouver ces points de passage, ces gués entre les différentes cultures.

Dans le cas contraire, si l’enseignant n’est pas préparé à ce rôle et ne perçoit pas la langue ni les enjeux qu’elle représente en termes d’intégration et de réussite scolaires, il devient alors non plus un passeur de cultures mais un reproducteur de différenciations sociales et culturelles, maintenant une partie de ses publics dans leur rôle de marginaux et la condamnant à l’avance à l’échec, souvent sans le savoir ou percevant la différence comme une vague menace à son autorité pédagogique. Or, les enjeux d’apprentissage de la langue du pays d’immigration sont énormes, car si la maîtrise de la langue du pays et de sa culture est un facteur majeur d’intégration socioéconomique, elle l’est aussi dans le processus de demande de naturalisation. Elle peut même devenir une condition décisive de l’octroi ou du refus de la citoyenneté au futur candidat (Ponty, 2000).

Si le contexte scolaire a bien changé sous les effets conjugués de la massification, du regroupement familial et des demandes d’asile, si les textes officiels encouragent une intégration nécessaire des élèves allophones et proposent des dispositifs d’intégration progressive par la langue de communication, il n’en reste pas moins que les formations initiale et continus des enseignants sont au point mort et que les enseignements de la langue maternelle n’ont pas bénéficié des apports de la didactique des langues secondes ou étrangères. En ce sens, Varro (2000) rejoint le constat pessimiste formulé par Alleman-Ghionda, de Goumoëns et Perregaux (1999) quant aux intentions politiques de leur système respectif.

Un autre constat navrant : l’étude de la dimension culturelle n’a pas encore trouvé place dans les programmes de formation initiale et continue des enseignants. Ou bien des programmes d’éducation à l’interculturel, improvisés dans l’urgence, proposent des recettes ponctuelles pour traiter toujours les mêmes publics (par exemple, enfants du voyage, de migrants, de minorités) réduisant ainsi la problématisation de fond touchant l’ensemble de l’institution et de la société (Gohard-Radenkovic, 1999).

Dans ces conditions, on ne peut incriminer la méconnaissance de l’enseignant s’il n’a acquis ni les outils ni les méthodes nécessaires pour analyser des situations multiculturelles dans sa propre classe. De même, on ne peut le rendre responsable de ce déficit pédagogique si les instances de décision, d’éducation et de formation n’ont pris ni les mesures ni les moyens pour le former.

Élèves entre cultures familiales et culture scolaire : confrontations ou complémentarités

La situation linguistique et culturelle des enfants étrangers doit d’ailleurs être saisie à travers le concept de légitimité de présence. En effet, si les langues et les cultures dites minoritaires sont uniquement tolérées, de préférence hors de l’horaire scolaire, le message qu’elles ne sont pas dignes d’être considérées va rapidement passer chez l’enfant et sa famille. Comme le souligne Biarnès (1999) :

Le bilinguisme n’est pas seulement de pouvoir s’exprimer avec autant de facilité à travers un code linguistique ou à travers un autre. Encore faut-il que l’enfant perçoive les deux codes linguistiques à égalité de statut symbolique. Cette perception vient à la fois du groupe et du sujet. Il faut donc que les deux langues soient reconnues par la communauté large dans laquelle vit l’enfant à statut d’égalité et que lui-même les perçoive ainsi.

p. 131

L’école se trouve devant un dilemme difficile, celui de construire à partir de la socialisation familiale mais en la dépassant. En effet, l’école est le premier endroit ou l’enfant est valorisé ou dévalorisé selon ce qu’il fait. Il s’agit d’une rupture culturelle avec l’univers familial où il est, en principe, valorisé d’une façon inconditionnelle :

En tout cas, c’est bien par l’interculturalité, par la rencontre avec l’Autre différent que nous advenons en tant qu’adulte, c’est-à-dire acteur de notre propre histoire, acteur de l’histoire, sinon nous ne restons qu’objet de celle-ci, que nous soyons projetés vers le sommet de la réussite sociale ou vers les abîmes de l’exclusion.

Ce que nous pouvons en retenir en termes pédagogiques, c’est que c’est par la confrontation à la différence que l’on se construit et donc que l’on construit des savoirs sur soi et sur le monde. Cette construction est en fait une coconstruction, car on n’apprend pas tout seul, on n’apprend pas « du même » mais on apprend de « l’Autre ».

Ibid., p. 17-18

L’école a pendant longtemps tenté de convertir l’enfant provenant d’un milieu socialement ou culturellement défavorisé à la culture dominante alors qu’elle devrait lui ouvrir l’esprit aux altérités humaines et cognitives. L’approche monoculturelle de l’enseignement privilégie une vision ethnocentrique et sociocentrique du contenu de l’instruction et des valeurs qu’incluent les apprentissages scolaires pour les enfants minoritaires. La culture est en effet ce que nous apprenons et créons pour faire un sens du monde. La discontinuité entre les cultures des pauvres, des minorités ethniques ou culturelles et celle de l’école affecte la progression scolaire des élèves minoritaires (Nielson, 1991 ; Nieto, 1997). Comme le souligne judicieusement Serpell (1997), pour que les cultures scolaire et familiale se rencontrent, il faut un certain degré d’intimité et une adéquation de leurs agendas réciproques.

Plutôt que de couper l’enfant de sa première socialisation, l’école devrait élargir l’univers culturel de l’élève. Or, l’ethnologue Jaulin (1990) estime que nos sociétés fabriquent des émigrés, que nos pratiques éducatives nous rendent étrangers à nous-mêmes. Il condamne sans appel l’éducation occidentale contemporaine :

Elle coupe l’enfant de l’adulte, enferme les savoirs dans les livres : elle « atomise » l’élève, chacun ne travaillant que pour lui-même. Bref, elle n’initie qu’à la solitude. La personne se trouve sans personne. Mais, pis encore, en nous faisant courir après ce qu’on doit être (plus riche, plus savant, plus ambitieux), elle nous fait rompre avec ce qu’on est.

p. 70

Autrement dit, l’école nous rend orphelin de nos communautés culturelles.

Biarnès (1999) abonde dans le même sens en qualifiant la culture scolaire de pensée unique. En effet, elle est organisée sur la pensée rationnelle, sur l’ordre scientifique, sur la mesure objective. Elle répond surtout à l’organisation symbolique des classes dominantes :

L’école est et sera l’instrument des classes dominantes, quelles que soient celles-ci. C’est dans l’ordre des choses. Il n’y aura donc jamais une école idéale, égalitaire et juste.

p. 65

Une autre caractéristique dominante de la forme scolaire est de considérer comme simple transmission passive ce qui est complexe (apprentissage). Penser que l’essentiel de nos connaissances sont issues de notre cursus scolaire dispense d’ailleurs l’école de s’occuper sérieusement de la diversité culturelle et cognitive antérieure des élèves et celle probable des futurs adultes.

La forme scolaire privilégie chez les élèves certaines habilités et comportements par rapport à d’autres. Mais, ces habiletés (linguistiques, cognitives, sociales, affectives, etc.) scolairement valorisées ne le sont pas dans toutes les cultures. En ce sens, Biarnès (1999) relève que le test de développement de l’intelligence (WISC) a un profil très signifiant pour les enfants en échec scolaire : a) un QI dans la norme ; b) une réussite exceptionnelle à l’épreuve du code ; c) un échec massif à l’information, vocabulaire et arithmétique.

L’épreuve des codes est une épreuve typiquement scolaire dans les mécanismes mis en jeu, mais que l’enfant ne reconnaît pas comme tel puisqu’elle est présentée sous une forme ludique, alors que les autres épreuves typiquement scolaires, et identifiables comme telles, ont échoué. « Le diagnostic est clair, l’enfant s’interdit d’apprendre alors qu’il en a les capacités et le désir » (Ibid., p. 85). De même, l’estime de soi valorisée comme une caractéristique favorable à la réussite scolaire, n’est probablement pas appropriée à toutes les cultures (Hoffman, 1996). L’estime de soi privilégie les orientations centrées sur l’individualisme par rapport à celles qui valorisent les qualités collectives.

La scolarisation met l’enfant minoritaire dans une position délicate mais stratégique de « messager » entre deux mondes culturels différents. L’école, en connaissant et respectant bien les codes et les comportements culturels de l’élève minoritaire, lui facilite sa mission de médiateur culturel et l’amène à penser qu’il n’est pas coupé entre deux mondes ou assis entre deux chaises, mais qu’il a la maîtrise des deux. L’enfant peut alors être un facteur d’addition et non pas de soustraction culturelles.

Une nouvelle culture pédagogique des enseignants dans les classes multiculturelles

Historiquement, le sens de l’école était lié à la transmission des savoirs et à l’émancipation des esprits. Toutefois, cette question du sens se pose actuellement de nouveau dans le champ de la réflexion pédagogique (Rochex, 1995). Au lieu d’oser proposer une définition précise du concept du sens, nous nous contenterons de l’identifier à travers deux dimensions : le rapport à la loi et le rapport au savoir. Ces dimensions sont au centre des discussions actuelles sur la profession enseignante. Selon Charlot (1997), « a de la “ signifiance ” ce qui a du sens, qui dit quelque chose du monde et qui s’échange avec d’autres » (p. 63).

Constitution d’une nouvelle production commune de sens

La condition préalable d’appropriation de nouvelles cultures pédagogiques dans les classes multiculturelles est la production commune de sens entre enseignants et élèves. C’est une opération difficile à réaliser en raison de l’évolution historique du système scolaire dans les pays industrialisés. En se centrant sur la relation pédagogique entre l’enseignant et l’élève, nous tentons d’analyser brièvement les péripéties que la production de sens a connues depuis l’instauration de l’école obligatoire.

Entre l’enseignant républicain et les élèves de l’époque de Jules Ferry, la production commune de sens se réalisait à travers la rupture avec l’espace symbolique religieux et l’entrée dans la rationalité positiviste et scientifique. La loi de la science a progressivement remplacé la loi de Dieu. Dans le même temps, l’industrialisation croissante fournissait de nombreuses places de travail pour les sortants de l’école primaire naissante. La production commune de sens relevait donc d’une formation à la citoyenneté et d’une entrée réussie dans le monde du travail et dans un rapport salarial. Personne ne se souciait des dommages collatéraux de cette production commune de sens dans les cultures régionales en Europe ou chez les indigènes des colonies d’outre-mer. Les enseignants étaient les chevaliers (les Hussards) de la démocratie républicaine et prolongeaient les idées des Lumières.

Jusqu’aux premiers travaux de sociologie de l’éducation, de la fin des années 1950 et début des années 1960, la production commune de sens entre l’enseignant et l’élève avait pour finalité la sélection des plus doués et des plus compétents dans l’acquisition des connaissances. Mais, la brèche ouverte dans l’école libératrice par le dévoilement de la reproduction sociale des inégalités a marqué une première faille dans le consensus sur la production commune de sens. Cette situation a été également aggravée par la panne constatée dans « l’ascenseur social ». En effet, la croyance du rôle de l’école comme outil de mobilité sociale a commencé à se fissurer.

L’apparition du chômage, des tensions interethniques et de l’exclusion sociale dans les pays industrialisées vers 1975 a marqué la fin du consensus social sur la production commune de sens à l’école. À partir de là, plusieurs sociétés se fissurent et nombre de revendications minoritaires voient le jour. Les pays développés deviennent plus ouverts aux contestations minoritaires mais aussi plus inégalitaires dans la répartition des richesses étant sujets à une mondialisation des réseaux économiques.

Vers la fin des années 1980, la production du sens dans la société mais aussi à l’école devient de plus en plus dépendante du marché. Entre les lycéens de la fin des années 1960 et les lycéens de la fin du XXe siècle, le contraste est saisissant. Les mots d’ordre politique et les utopies universelles ont été remplacés par l’univers marchand et plus récemment par l’univers virtuel. Autrement dit, Nike, McDonald ou le téléphone portable ont supplanté Marx, Lénine et les pavés.

Au regard du rapport au savoir, l’école a cédé l’univers symbolique des jeunes au marché. Il suffit de voir comment les enfants se passionnent pour les séries japonaises et sont contrariés par les tâches scolaires à domicile et à l’école. Massivement, ils délaissent les références au savoir scolaire au profit d’une reconnaissance infralinguistiques tel le piercing ou l’ostentation des marques de vêtements ou de chaussures.

Comment, dans ces conditions, espérer une production commune de sens ? Comment convaincre des élèves passifs que l’école est plus qu’une gare de triage et qu’elle peut encore transmettre du sens ? Comment restaurer le rapport des élèves aux savoirs scolaires ? La formation des enseignants serait une occasion idéale pour tenter d’amener des éléments de réponses à ces questions.

Vers la construction d’un nouvel habitus pédagogique

L’objectif de toute formation devrait donc être d’amener les enseignants à dépasser leur sens commun (leurs habitus) largement lié à leurs appartenances culturelle et sociale en les incitant à prendre conscience que tous les apprenants sont porteurs de sens. Dans cette perspective, les nouvelles cultures pédagogiques des enseignants dans un contexte pluriculturel devraient s’articuler autour de deux éléments : la réciprocité des apprentissages culturels et la décentration.

Biarnès (1999) a tenté de définir ce que devrait être l’espace pédagogique et comment l’acte enseigner-apprendre pourrait être conçu, construit et accompagné dans cet espace. Il a montré la complexité de cet acte et son besoin d’une multiréférentialité théorique pour sa compréhension :

Tout apprentissage est donc un changement de culture, en ce sens qu’il transforme la pensée et donne les repères culturels. Ceci génère, au niveau du sujet, une angoisse de perte d’identité qui sera d’autant plus grande que l’écart entre les normes du lieu des apprentissages ou du lieu de formation auxquels se réfèrent ces apprentissages, et les normes environnementales de l’apprenant seront importantes... Pour apprendre, il faut avoir moins à perdre qu’à gagner. Pour le sujet comme pour un système, cette perte est la perte d’amour, la perte de l’identité et donc l’angoisse d’abandon et de non-reconnaissance.

p. 87

Enseigner est un difficile et constant processus de décentration conceptuelle et pédagogique :

Dans les écoles, les enseignants ignorent que, suivant leur groupe d’appartenance, les enfants ont été « accueillis » à la naissance de façons diverses et qu’ils ont été bercés dans une langue qui les structure de la même façon que les autres membres de l’ethnie, différente de celle de l’ethnie voisine et de la nôtre. Cette langue, celle de l’ethnie dans laquelle l’enfant naît, a une structure propre qui constitue le premier système logique dans lequel l’enfant doit entrer [...]. Dès que l’enfant entend et parle, la langue lui apporte des éléments qui ne sont pas immédiatement accessibles mais qui serviront plus tard. À travers les mots, se glisse à l’insu du groupe (et à celui de l’enfant) un sens philosophique propre à chaque langue. L’enfant, en apprenant ces différents mots, comprend leurs sens et ne pourra jamais s’en défaire: il est contraint par la langue que sa naissance lui a imposée. Il est aussi contraint par les différentes règles grammaticales, ou bien par l’ordre des mots.

Mesmin, 1995, p. 25

La décentration se joue également sur le plan linguistique. En effet, il semble que certaines difficultés linguistiques vécues par les élèves allophones immergés en culture francophone s’appuient sur des dissonances cognitives provoquées par les normes d’utilisation de la langue française (Crutzen, 1998). Le concept de dissonance cognitive peut nous aider à développer des stratégies pédagogiques qui tiennent davantage compte de l’origine culturelle et linguistique des élèves. Soulignons néanmoins la non-spécificité culturelle des difficultés identifiées. Le statut d’« étranger » ne prédispose en rien à subir les aléas de la dissonance cognitive. L’autochtone, l’enseignant en particulier, les vit au contact de l’« autre » de façon similaire. Il les réduit sans doute plus facilement en raison de sa position dominante : en quelque sorte, il peut compter sur la force du groupe majoritaire pour éliminer ce qui lui est trop insupportablement dissonant, sauf dans les cas où il est lui-même minorisé. Le témoignage des enseignants autochtones « immergés en classe multiculturelle » est, à cet égard, très éclairant (Ibid.).

Dans la relation pédagogique, et dans l’interaction sociale en général, nous sommes tous concernés par les multiples dissonances qui ébranlent et modifient nos paysages mentaux. À une vitesse exponentielle, le multiculturalisme ambiant, et pas uniquement multi-ethnique, force le passage d’une espèce de confort culturel, de l’ordre du « ou bien c’est noir » / « ou bien c’est blanc », à une réalité plus paradoxale, à la fois plus inconfortable et plus riche, de l’ordre du « c’est et blanc, et noir, et encore jaune et vert et bleu… ». Cette négociation des normes et des vérités, du statut même de la réalité, devient un paradigme de la pensée et du comportement : l’adaptation paradoxale s’impose à tous les humains « mondialisés », même à ceux dont la migration n’est pas géographique (Ibid.).

Conclusion

Comme l’a mentionné Berque (1985) dans son rapport au ministère français de l’Éducation nationale, le problème du système scolaire français face à l’immigration vient d’un unitarisme frileux, enclin à prendre pour l’universel sa spécificité à lui et à refouler dans l’anormalité ce qui ne cadre pas avec ses modèles. Or, prendre en compte l’hétérogène, ce n’est ni renoncer à soi ni réduire l’identité de l’autre. Traiter les enfants de l’immigration en participants potentiels de l’identité culturelle française, ce n’est ni les y fondre ni les en dissocier en les bloquant dans leurs traits ethniques. Les assumer cependant, ce n’est faire éclater ni l’école ni la culture française. C’est adopter un radicalisme à l’échelle des transformations du monde.

Dans plusieurs contextes, des réformes des systèmes de formation des enseignants sont en cours avec des motivations et des ambitions variables. Souvent, les débats portent sur l’articulation entre théorie et pratique, entre orientation didactique/disciplinaire et approches ancrées dans sciences de l’éducation ou sur la professionnalisation des enseignants. Sans sous-estimer les enjeux représentés par ces axes de réflexion, il nous semble que les questions essentielles sont ailleurs si l’on veut transformer radicalement la culture pédagogique des enseignants afin qu’elle puisse accroître l’équité sociale de leurs actions dans les classes multiculturelles.

Une démarche innovatrice de formation des enseignants à la diversité culturelle devrait considérer que l’action pédagogique n’est ni une action isolée fondée sur le bon vouloir individuel, mais une démarche collective et politique, ni une technique professionnelle, mais une expertise dans l’analyse de la complexité et de la pluridimensionnalité d’une situation, ni une socialisation monoculturelle mais une ouverture interculturelle intégrant la reconnaissance de la diversité dans sa dynamique.

Afin de construire cette nouvelle culture pédagogique, les responsables éducatifs avec les enseignants devront admettre la remise en question raisonnée de leurs valeurs, croyances, pratiques, systèmes de référence, modèles ethnoculturels, représentations sociales, etc. Pour mener à bien une véritable objectivation, voire une vraie « démystification du réel » (Zarate, 1993), ils devront s’appuyer sur une approche pluridisciplinaire, interrogeant à la fois les dimensions sociales et culturelles des classes multiculturelles, dans une perspective socio-anthropologique, au-delà des clivages conceptuels et disciplinaires. Mais qui osera faire le premier pas et mettre en péril la cohésion de « la belle demeure institutionnelle » pour laquelle tous les acteurs du système, même les exclus, gardent une nostalgie impérissable ?

Appendices

Notes

-

[1]

Dans ce texte, le terme minorité ethnique ou élèves minoritaires renvoie à son utilisation dans le contexte américain où il exprime une catégorisation de type politique dont l’origine remonte à l’histoire des États-Unis de l’époque esclavagiste aux débats actuels sur l’équité des programmes de l’Affirmative action, en passant par la période de la lutte pour les droits civiques.

-

[2]

« Le premier acte politique d’importance dans un discours sur l’Autre est de le nommer » (Tournier, 1991, cité par Hotzer (2000).

-

[3]

Cette étude comparative a été réalisée en deux phases. La première s’est déroulée en 1998 dans le cadre d’un projet de recherche (Early Chilhood Project) de l’Université du Maryland Baltimore County. À partir d’une étude comparative sur les ethnothéories des enseignants (Akkari, Serpell, Baker et Sonnenschein, 1998) un questionnaire a été administré à un groupe biculturel d’enseignants américains en formation. Le même questionnaire a été utilisé lors de la seconde phase de l’étude menée en Suisse, en 1998, avec des enseignants en formation à l’École normale de Fribourg.

-

[4]

Notons certaines similitudes entre le courant de recherche francophone sur les représentations sociales et les recherches américaines utilisant le concept d’ethnothéorie (Harkness et Super, 1996).

-

[5]

La catégorisation choisie dans cette étude sur les enseignants américains a été adoptée à partir de celle du projet Early Childhood Project. Les catégories actuelles utilisées dans les recherches en sciences sociales aux États-Unis, telles que Euro-Américain, Afro-Américain ou Hispanique, sont liées au mouvement des droits civiques et reflètent un signal politique clair dans le sens de la recherche de l’équité entre différents groupes sociaux. Par ailleurs, la catégorisation adoptée est issue des questionnaires remplis par les enseignants (où une catégorie « autres » a été ajoutée aux catégories utilisées aux États-Unis). En Suisse, la monoculturalité de l’échantillon nous a poussées à adopter la dénomination « Suisses romands ».

-

[6]

Bourdieu (1986) définit le capital culturel comme une combinaison de propriétés accumulées et héritées principalement par l’éducation. Ses processus d’accumulation sont lourdement déguisés. Bourdieu (1979) estime que le capital culturel existe sous trois formes : à l’état incorporé, à l’état objectivé ou à l’état institutionnalisé (par exemple, les diplômes).

-

[7]

Les attitudes oppositionnelles ont été mises en évidence dans de nombreux travaux américains (Ogbu et Simons, 1998 ; Fordham et Ogbu, 1986). Ces études montrent que, loin de provenir de déficiences culturelles ou linguistiques, l’inadaptation scolaire de certains jeunes minoritaires s’explique par l’histoire problématique de leur contact avec le groupe dominant. Certains élèves des minorités involontairement incorporées à la société dominante identifient la réussite scolaire de leurs camarades comme un manquement à la solidarité du groupe ethnique (Acting White).

-

[8]

Même si l’on peut constater une certaine diversité des biographies des enseignants provenant d’une même appartenance culturelle (Belkaïd, 2000), cette diversité nous semble insuffisante pour développer une sensibilité multiculturelle globale et durable.

-

[9]

L’éducation bilingue (français/langues issues de l’immigration) est encore très peu fréquente dans le système public français. Un sort différent semble réservé aux écoles bilingues privées, utilisant les langues régionales, tel que DIWAN utilisant le breton et le français puisqu’elles vont être progressivement intégrées à l’enseignement public. Dans le système d’éducation publique, notamment en France, le degré de légitimation de la diversité linguistique interne (ici régionale) est beaucoup plus important que celui accordé à la diversité liée à l’immigration.

Références

- Akkari, A., Serpell, R., Baker, L. et Sonnenschein, S. (1998). A comparative analysis of teacher ethnotheories. Professional Educator, XXI(1), 45-59.

- Abric, J.C. (1994). Pratiques sociales et représentations. Paris: Presses universitaires de France.

- Abric, J.C. (1989). L’artisan et l’artisanat. Analyse du contenu et de la structure d’une représentation sociale. Bulletin de psychologie, 37, 861-875.

- Alleman-Ghionda, C., de Goumoëns, C. et Perregaux, C. (1999). Pluralité linguistique et culturelle dans la formation des enseignants. Suisse : Éditions universitaires de Fribourg.

- Bayart J.-F. (1996). L’illusion identitaire. Paris : Fayard.

- Berque, J. (1985). L’immigration à l’école de la République. Paris : La Documentation française.

- Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. Theory, research, critic. London : Taylor and Francis.

- Biarnès, J. (1999). Universalité, diversité, sujet dans l’espace pédagogique. Paris : L’Harmattan.

- Bissoondath, N. (1995). Le marché aux illusions. La méprise du culturalisme. Canada/Belgique : Boréal/ Liber (traduction de Selling illusions. The cult of multiculturalism, 1994. Toronto : Penguin Books)

- Bourdieu, P. (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique (Précédé de trois études d’ethnologie kabyle). Genève-Paris : Droz.

- Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. Actes de la recherche en sciences sociales, 30, 3-6.

- Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. Économie des échanges linguistiques. Paris : Fayard.

- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (dir.), Handbook of theory and research for the sociology of education (p. 241-258). New York, NY : Greenwood Press.

- Bullivant, B.M. (1993). Culture : Its nature and meaning for educators. In J. Banks et C. Banks (dir.), Multicultural education. Issues and perspectives (2e éd.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

- Carter, K. (1990). Teachers’ knowledge and learning to teach. In W.R. Houston (dir.), Handbook of research on teacher education (p. 291-310). New York, NY : Macmillan.

- Charlot B. (1997). Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie. Paris : Anthropos.

- Clément, F. et Girardin, A. (1997). Enseigner aux élèves issus de l’immigration. Paris : Nathan.

- Costa-Lascoux, J. (1999). Citoyenneté et multiculturalisme. In M.-A. Hily et M.-L. Lefèbvre (dir.), Identité collective et altérité. Diversité des espaces/spécificité des pratiques. Paris : L’Harmattan.

- Crahay, M. (1997). Une école de qualité pour tous ! Bruxelles : Labor.

- Crutzen, D. (1998). La dissonance cognitive: quelques pistes pour l’enseignement du français en contexte multiculturel. Les Actes de lecture, 62, 44-49.

- Durkheim, E. (1925). L’éducation morale. Paris : Alcan.

- Fordham, S. et Ogbu, J.U. (1986). Black students’ school success : Coping with the « burden of ‘ acting White ’ ». Urban Review, 18, 176–206.

- Fourier, M. et Vermès, G. (1994). Ethnicisation des rapports sociaux. Racismes, nationalismes, ethnicismes et culturalismes. In Actes du colloque de l’ARIC « Qu’est-ce que la recherche interculturelle ? » (volume 3). Paris : L’Harmattan.

- Girodet, M.-A. (1996). L’influence des cultures sur les pratiques quotidiennes de calcul. Paris : Didier.

- Gohard-Radenkovic, A. (1997). Introduction expérimentale des langues d’origine (turc et arabe) dans des établissements du secondaire de l’Académie de Grenoble (Rapport au Recteur non publié). Grenoble : Rectorat de l’Académie.

- Gohard-Radenkovic, A. (1999). Communiquer en langue étrangère. De compétences culturelles vers des compétences linguistiques. Berne : Peter Lang.

- Hargreaves, A. (1996). Revisiting voice. Educational Researcher, 25(1), 12-19.

- Harkness, S. et Super, C.M. (dir.) (1996). Parents’ cultural belief systems : Their origins, expressions, and consequences. New York, NY : Guilford Press.

- Herrnstein, J. et Murray, C. (1994). The Bell curve : Intelligence and class structure in American life. New York, NY : Free Press.

- Hoffman, D.M. (1996). Culture and self in multicultural education. Reflections discourse, text and practice. American Educational research Journal, 33(3), 545-569.

- Holtzer, G. (2000). La désignation des populations issues de l’immigration dans le discours institutionnel européen : évolution des représentations (1970-1990). In P. Centlivres et I. Girod (dir.), Les défis migratoires. Actes du colloque Cluse (Neuchâtel 1998). Zürich : Seismo.

- Maalouf, A. (1998). Les identités meurtrières. Paris : Grasset.

- Mariet, F. (dir.) (1982). Enseigner des cultures. Études de linguistique appliquée. Paris : Didier.

- Mesmin, M. (1995). La médiation interculturelle en langue. InPsychothérapie des enfants migrants. Grenoble : La Pensée Sauvage.

- Moscovici, S. (1961). La psychanalyse, son image et son public. Paris : Presses universitaires de France.

- Nielson, L. (1991). Adolescence : A contemporary view. New York, NY : Holt, Rinehart, and Winston.

- Nieto, S. (1997). School reform and Student Achievement. A multicultural perspective. In J.A. Banks et C.A.M. Banks (dir.), Multicultural perspectives (3e éd.) (p. 385-407). Boston, MA : Allyn and Bacon.

- Ogbu, J.U. et Simons, H.D. (1998). Voluntary and involuntary minorities : A cultural-ecological theory of school performance. Anthropology and Education Quarterly, 29(2), 155-88.

- Ponty, J. (2000). Droit du sol et droit du sang en France : deux siècles de complémentarité (1789-1998). In P. Centlivres et I. Girod (dir.), Les défis migratoires. Actes du colloque Cluse (Neuchâtel 1998). Zürich : Seismo.

- Schnapper, D. (1991). La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990. Paris : Gallimard.

- Serpell, R. (1997). Literacy connections between school and home : How should we evaluate them ? Journal of Literacy Research, 29(4), 587-616.

- Rochex, J.-Y. ( 1995). Le sens de l’expérience scolaire. Paris : Presses universitaires de France.

- Thiesse, A.-M. (1997). Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le discours patriotique. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’Homme.

- Varro, G. (2000). Le français, première condition de la réussite scolaire. Éducation et sociétés plurilingues, 8.

- Varro, G. (1997). Les élèves étrangers dans les discours des institutions et des instituteurs. Langage et société, 80.

- Zarate, G. (1993). Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris : Didier.

List of figures

Figure 1

Philosophies de l’éducation

Figure 2

Principales influences

Figure 3

Rôles de l’enseignant

List of tables

Tableau 1

Catégorisation des énoncés constitutifs d’une philosophie de l’enseignement