Abstracts

Résumé

Cet article analyse, sous l’angle de l’évaluation, le concept de compétence tel qu’il est appliqué actuellement dans les programmes de formation au Québec. Il présente une vision critique de l’introduction de ce concept dans la formation en faisant ressortir les confusions sémantiques du concept de compétence, ses limites à la fois pour l’élaboration des programmes de formation et pour une évaluation valide et fiable des apprentissages en contexte de formation. L’article présente aussi des pistes à explorer pour une meilleure évaluation des apprentissages dans une formation en contexte institutionnel.

Mots clés:

- compétence,

- évaluation,

- programmes de formation,

- mesure et évaluation,

- apprentissages

Summary

From the viewpoint of assessment, this article analyzes the concept of competence as it is actually used in Quebec educational programs. It raises important issues concerning the way the concept of competence is implemented in educational programs by pointing out the presence of semantic confusions and the limits of this model in program development and in the reliability and validity of assessments of learning. This article also explores some directions for a better way to assess student learning in an institutional context.

Key words:

- competency,

- assessment,

- program development,

- measurement and evaluation,

- learning

Resumen

El presente artículo analiza, desde el punto de vista de la evaluación, el concepto de competencia tal como se aplica en la actualidad en los programas de formación en Quebec. Presenta una visión crítica de la introducción de este concepto en la formación, destacando las confusiones semánticas del concepto de competencia, sus límites tanto para la elaboración de los programas de formación como para una evaluación válida y confiable de los aprendizajes en contexto de formación. Asimismo, el artículo presenta algunas pistas a explorar para una mejor evaluación de los aprendizajes en una formación en contexto institucional.

Palabras claves:

- competencia,

- evaluación,

- programas de formación,

- medida y evaluación,

- aprendizajes

Article body

Introduction

À la suite du mouvement initié aux États-Unis par le collège Alverno (1976) sur la formation par compétences, le Québec introduit ce concept dans les programmes de formation au collégial en 1993. Malgré la difficulté à convaincre les enseignants du cégep de la valeur ajoutée de cette approche, la formation par compétences entre, à partir de 1993, dans les programmes universitaires de formation des enseignants (Ministère de l’Éducation du Québec, 1992, 1993). Là aussi, on constate un grand écart entre le discours sur la formation par compétences et les pratiques traditionnelles des universités qui semblent résister, entre autres, aux changements de structure que commande une formation par compétences selon les exigences propres à cette approche.

Ce mouvement vers des programmes de formation par compétences pénètre les écoles primaires et secondaires, qui se les sont fait imposer par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS). En effet, malgré le fait que le concept de formation par compétences portait initialement sur des programmes visant la professionnalisation, ce ministère met en place des programmes par compétences dans le système scolaire, de la maternelle aux cours du secondaire, avec les problèmes que l’on connaît actuellement : réticence et résistance des enseignants, non pas par rapport au changement, mais aux conditions dans lesquelles ils doivent appliquer ce changement.

Bien sûr, plusieurs auteurs ont réagi vivement au choix de cette approche dans les programmes des écoles préscolaires, primaires et secondaires du Québec. Certains universitaires tels que Désautels, Larochelle, Vincent, DeBlois et Gervais (2005), ainsi que Gauthier et Mellouki (2005) n’hésitent pas à utiliser les journaux pour manifester leur préoccupation face au choix de ce programme. D’autres comme Gohier et Grossman (2001), ou encore Jonnaert, Barrette, Boufrahi et Masciotra (2004), expriment leur inquiétude dans des revues spécialisées. Toutefois, ces réactions n’ont pas réussi à convaincre le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Québec de changer son orientation ou d’évaluer les impacts économiques et sociaux de ce changement sur le système éducatif au Québec. Dans la mesure où le concept de compétence est véhiculé dans une réforme de l’éducation qui est universellement attendue et qui doit impérativement être mise en place au Québec, il fallait aller de l’avant. Toute réaction contraire face à l’adoption de programmes par compétences risquait d’être interprétée comme un signe de peur, de crainte ou de réticence que l’on rencontre généralement face au changement.

Dans cet article, nous tenterons de livrer nos réflexions sur le concept de compétence. Celles-ci proviennent du fait d’avoir passé une année aux États-Unis d’Amérique à observer les pratiques d’enseignement et à analyser les divers écrits anglo-saxons et francophones sur la notion de compétence. Les réflexions viennent surtout du constat qu’actuellement, les écrits et les pratiques d’éducation dans ce pays semblent avoir dépassé le stade de la formation par compétences pour une vision de la formation et de l’évaluation des apprentissages axée sur les façons dont les individus apprennent et non pas sur le résultat de leur apprentissage (Pellegrino, Chudoski et Glaser, 2001).

Une recension des écrits parus dans des revues scientifiques d’avant 1969 à 2005 sur Competency-based education à partir de trois bases de données (ERIC, Education Premier, Professional Development) nous permet de constater l’évolution en courbe descendante du concept. Pour faciliter la lecture de la figure ci-dessous, Série 1 concerne l’ensemble des écrits sur l’éducation ; Série 2 porte sur les écrits se rapportant uniquement aux études supérieures.

Figure 1

Évolution du concept Competency-based education

Cependant, il convient d’interpréter les données du tableau avec une certaine réserve puisque l’approche par compétences peut prendre des expressions différentes de Competency-based Education.

Dans les sections suivantes, nous présenterons nos réflexions sur le concept de compétence en analysant les contradictions qui s’y retrouvent et en en faisant ressortir les forces et les limites.

Réflexions sur le concept de compétence

Une approche reliée à la mesure et à l’évaluation

Les auteurs des écrits sont unanimes à considérer McClelland comme celui qui a introduit le concept de compétence dans le domaine de la formation. McClelland (1973) dirigeait une firme américaine de consultation pour la formation des professionnels, et il semble être le premier à avoir proposé le terme compétence comme attribut susceptible d’expliquer la réussite dans l’exercice d’une tâche professionnelle. Pour cet auteur, il fallait rejeter le modèle des tests traditionnels qui mesuraient les habiletés intellectuelles comme meilleur indicateur pour prédire la performance au travail ou le succès professionnel. Il suggérait d’utiliser plutôt le concept de compétences qui, selon lui, permettrait mieux de prédire le succès en contexte professionnel et, par-dessus le marché, diminuerait les biais envers les femmes et les groupes minoritaires, que les tests traditionnels amplifiaient.

McClelland a mené une recherche sur des sujets échantillonnés à partir des populations de professionnels reconnus comme compétents dans leur profession pour faire ressortir les situations incidentscritiques avec lesquelles ces professionnels doivent composer, et pour observer comment ils s’y prennent pour répondre efficacement à ces situations. Cette opération lui a permis de définir les compétences professionnelles. Ensuite, il a procédé à une validation de ces compétences.

Vers 1982, un collègue de McClelland, Boyatzis (1982), relie compétence à performance efficace et atteinte des résultats. La compétence est alors définie comme la capacité d’une personne à performer. Du même coup, il introduit la distinction entre compétence (au singulier) et compétences (au pluriel). Ces dernières permettent alors de différencier plusieurs niveaux tels que : performance supérieure, performance moyenne, performance pauvre. Boyatziz propose des seuils pour distinguer les performances nécessaires en vue d’effectuer un travail par rapport aux performances supérieures pour faire ce même travail. Plus tard, l’équipe de McClelland raffine son modèle de compétence et montre que les compétences qui permettent des performances supérieures pour une même profession sont identiques d’un pays à l’autre. Autour de 1991, le NationalCouncil for Vocational Qualification (NCVQ, au Royaume-Uni) adopte l’approche par compétence, mais selon une orientation différente (National Council for Vocational Qualification, 1988, 1995, 1996, 1997). L’approche porte sur le travail plutôt que sur la personne. Elle se centre sur les standards minima plutôt que sur les performances supérieures. La mise en place de cette approche a commencé au Royaume-Uni à cause des changements démographiques, de l’augmentation du chômage et de la constatation d’une baisse des habiletés professionnelles dans le pays (Wolf, 1995, p. 6). Le concept de compétence se définit comme un ensemble de comportements, d’actions spécifiques à partir desquels la pratique d’une profession peut être jugée correcte ou non. Cette approche est alors associée à la certification et à la protection du public. Dans les faits, la compétence présente une description des actions, des comportements et des résultats attendus d’une personne. À la suite des critiques qui considéraient cette approche trop réductionniste du fait qu’elle s’attache uniquement à l’exécution d’un travail, le National Council for Vocational Qualification modifie la définition de compétence pour y ajouter les dimensions intellectuelles : connaissance et compréhension de ce que la personne fait lorsqu’elle exécute un travail. Du côté des écoles primaires et secondaires américaines, ce mouvement vers le concept de compétence considéré comme une alternative au concept d’intelligence a créé ce qu’on a appelé le Minimum Competency Testing. Influencé par la volonté des contribuables d’avoir une école centrée sur les matières de base (Back to basics ou les trois R : wRiting, Reading, ARithmetic) et par le béhaviorisme dominant, le minimum competency testing porte sur les compétences minimales que les élèves du primaire et du secondaire doivent posséder, en vue de garantir leur réussite scolaire et de se voir décerner les diplômes nécessaires aux études supérieures (Airasian, Madaus et Pedulla, 1979). Ces tests nationaux ou locaux avaient pour objectif de déterminer les compétences minimales reliées aux matières de base. Toutefois, il faut souligner que le concept de compétence n’avait pas les multiples définitions que l’on connaît actuellement : compétence et habiletés (skills) semblaient interchangeables. Jusqu’ici, le concept de compétence était directement associé à la mesure et à l’évaluation des résultats d’une activité imposée à une personne. Dans le cas des compétences professionnelles, l’activité imposée représentait un échantillon parmi les diverses tâches qui peuvent exister dans le domaine de la profession concernée. Aux États-Unis, dans le secteur de la formation générale, des tests nationaux ou locaux présentent aux élèves des questions et des exercices intellectuels, censés mesurer la compétence minimale des élèves dans un domaine de formation donné. En d’autres termes, il s’agit du produit observable susceptible d’être mesuré et évalué (performances : réalisation d’une tâche ou réponse à un ensemble de questions) qui permet d’inférer soit les compétences professionnelles soit les compétences minimales. L’avantage ici demeure que la compétence avait un référent connu, basé sur des recherches empiriques et accepté par la communauté éducative : des instruments de mesure standardisés à partir des incidents critiques pour les compétences professionnelles ou à partir des questions reliées aux habiletés nécessaires aux études supérieures, pour la formation générale.

Passage à une approche reliée aux programmes de formation

Avant de traiter de ce passage, rappelons rapidement quelques éléments de la culture états-unienne qui ont influencé l’ensemble des tentatives vers une formation axée sur les compétences :

existence d’une culture de testing renforcée par des firmes privées (National Evaluation Systems, Inc., par exemple) ou publiques (Educational Testing Service, par exemple), dont la mission est de mettre à la disposition des institutions de formation des tests valides et fiables pour l’admission ou pour la certification ;

le mouvement très fort pour la reddition de comptes (accountability) à laquelle les institutions d’éducation doivent faire face ; ce mouvement a pris naissance dans les années 1970 et continue à prendre de plus en plus de force d’année en année par les gouvernements successifs ;

une assez forte tendance à remettre en question toute initiative pédagogique dont les résultats escomptés n’ont pas été vérifiés par la recherche.

Le passage d’un produit mesurable à un modèle de formation conséquente n’est pas nouveau. Dans les années 1960, on peut se rappeler les travaux de Bloom (1969), qui portaient spécifiquement sur une analyse des contenus mesurés par les différents tests disponibles aux États-Unis et qui ont débouché sur une taxonomie des objectifs mesurés par ces tests. Cette taxonomie a, par la suite, été utilisée pour développer des programmes de formation sous le vocable programme par objectifs.

Au début des années 1970, aux États-Unis, les collèges et les universités sont invités à mettre en place des programmes qui permettent à certains groupes sociaux moins favorisés (spécialement les Noirs et les femmes) d’accéder aux études universitaires et d’entrer dans un marché qui, jusque-là, ne leur accordait pas assez d’importance. La mise en place d’un programme par compétences au collège Alverno peut se situer dans ce mouvement de renouveau. Toutefois, là où cette réforme a eu le plus d’impact, dans le contexte anglo-saxon, c’est sur la formation des futurs enseignants, puisqu’une telle réforme visait avant tout une meilleure formation des élèves de la maternelle à la fin du secondaire. Il est intéressant de constater que les principes mis de l’avant aux États-Unis pour amorcer cette réforme sont identiques à ceux exprimés dans le Rapport Parent au Québec. Si, chez nos voisins du sud, le contexte social était plutôt caractérisé par une forte volonté vers l’égalité des chances aux Noirs et aux femmes, le Québec devait favoriser l’accession des femmes à des situations importantes en politique, une augmentation de la population féminine dans les universités (Gouvernement du Québec, 1965). À cette situation, il faut ajouter la montée du french power, c’est-à-dire la volonté de donner accès à l’Université au plus grand nombre de Québécois francophones, afin qu’ils puissent occuper des fonctions qui, jusque-là, étaient occupées majoritairement par des anglophones. Bien sûr, le Québec n’a pas choisi, à ce moment-là, l’orientation vers des programmes de formation par compétences comme cela s’est fait aux États-Unis.

Nés dans une période où dominait le béhaviorisme, les premiers programmes par compétences, particulièrement aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons, peuvent être catégorisés dans le temps selon deux approches complémentaires. La première se caractérise par un raffinement de l’approche béhavioriste selon laquelle des objectifs spécifiques sont définis afin de bien cerner ce que l’individu doit apprendre, pour pouvoir le mesurer et l’évaluer. Il faut toutefois noter une différence entre les programmes basés sur les objectifs et ceux qui se réclament des compétences. Les premiers se limitaient aux objectifs reliés aux savoirs et savoir-faire issus de la discipline d’enseignement, alors que les seconds se préoccupaient des objectifs reliés aux effets de l’apprentissage sur la pratique professionnelle. Nous nommons cette approche approche par objectifs de conséquence. Par exemple, l’apprentissage visé dans un cours de psychologie scolaire devra retenir des objectifs susceptibles de rendre le futur enseignant apte à gérer les problèmes de comportement chez les jeunes élèves. Il n’est plus question désormais de livrer aux étudiants un ensemble de contenus disciplinaires afin qu’ils maîtrisent les connaissances reliées à la discipline. L’intérêt se porte plutôt sur une finalisation à caractère professionnel, compte tenu du contexte de l’exercice de la profession pour laquelle le cours veut préparer l’étudiant. La deuxième approche, identifiée sous le vocable fonctionnaliste (Grant, 1979, p. 94), va plus loin que la première en définissant les gestes spécifiques observés chez les personnes qui exercent une fonction professionnelle. On recourt à l’analyse des tâches et des fonctions de travail que demande l’exercice d’une profession pour définir les objectifs de formation.

On assiste alors au passage d’un produit observable et mesurable à une volonté de mettre officiellement en place un processus d’enseignement et d’apprentissage de ce produit mesurable : une formation à ce produit. Nous soulignons l’expression officiellement pour faire ressortir que ce passage a été une des solutions pour contrecarrer le problème du teaching to the test non officiel, si largement décrié dans les écrits (Madaus, 1988 ; Linn, 1993 ; Nitko, 1995 ; Wiggins, 1993). À partir des années 1990, sous l’influence des nouvelles connaissances en psychologie cognitive, on assiste à une profusion d’écrits qui tentent de revoir le concept de compétence (créé dans un contexte béhavioriste) à la lumière du cognitivisme (Désilets et Brassard, 1995 ; Le Boterf, 1994, 2002 ; Louis, 1999 ; Louis et Hensler 2003 ; Roegiers, 2000 ; Stroobants, 1994 ; Tardif, 1992).

Est-ce correct d’avoir voulu interpréter un concept issu d’un cadre de référence X avec les outils d’un nouveau cadre Y ? La question est posée. Ne serait-on pas en droit de penser qu’un des problèmes de la multiplicité des définitions adoptées dans les programmes par compétences proviendrait de cette situation ? En fait, la profusion d’écrits dans un domaine de connaissance est toujours intéressante lorsque ceux-ci présentent à la fois des réflexions et des recherches empiriques qui permettent d’aboutir à une compréhension solide et partagée de ces connaissances, ce qui est loin d’être le cas en ce qui concerne les programmes par compétences.

Le fait est que les programmes par compétences ne font pas l’unanimité chez les auteurs. Par exemple, pour Jedliszka et Delahaye (1994, p. 40-42), une compétence (professionnelle) ne peut se produire que si les trois acteurs (l’entreprise, le salarié et le formateur) font cause commune, chacun travaillant dans les deux autres directions. Or, disent-ils, les définitions de compétences rencontrées dans les écrits ne font référence qu’à la personne en formation et ne tiennent pas compte des auteurs de la situation professionnelle et des situations pédagogiques.

De notre côté, nous sommes porté à penser que l’engouement pour l’élaboration des programmes par compétences a fait oublier plusieurs aspects importants de l’éducation. D’abord, les définitions de la compétence semblent laisser croire qu’avant l’introduction de programmes par compétences, les formations (dans l’enseignement supérieur, à tout le moins) ne visaient pas le développement de compétences chez les personnes en formation. Ensuite, il est difficile, sinon impossible, de cerner, dans les définitions, comment se développent les compétences. D’autant plus que les définitions actuelles semblent toutes porter sur une recherche de clarification conceptuelle. On constate aussi que les auteurs semblent s’appuyer sur les réflexions des uns et des autres pour chercher à élargir ou à mieux préciser le concept. Ce qui nous semble étonnant, c’est que certains auteurs arrivent même à donner des indications normatives sur 1) ce qu’est ou ce que n’est pas une compétence (Scallon, 2004, p. 103) ; 2) comment l’enseigner et l’évaluer et ce, sans aucune recherche empirique pour appuyer leurs déclarations pédagogiques. Enfin, on assiste à un passage de la compétence, jusqu’ici reconnue comme résultat d’une longue période d’activité de formation et d’expérience en milieu professionnel (alternance entre institution de formation et milieux de pratiques professionnelles), à la compétence comme visée première d’un programme de formation en contexte institutionnel et, là encore, sans aucune recherche empirique. Peut-on enseigner les compétences dans le cadre organisationnel actuel des institutions d’enseignement supérieur ? Les promesses des programmes dits par compétences ont-elles été réalisées ? Existe-t-il des différences au regard de l’apprentissage, entre les personnes formées dans un programme par compétences et celles formées dans un programme différent ? Ce sont quelques questions fondamentales auxquelles aucune recherche empirique n’a encore apporté de réponses. Comme le soulignait Grant (1979, p. 12) : il n’a pas été clairement démontré que les étudiants qui ont suivi un programme par compétences étaient plus compétents et exerçaient mieux leur profession que ceux qui ont suivi un programme traditionnel [notre traduction].

Par ailleurs, si nous portons particulièrement notre regard sur la compétence dans les programmes de formation générale, la situation se révèle plus complexe. Dans une formation dite professionnalisante, on connaît déjà la plupart des situations professionnelles dans lesquelles la personne formée aura à montrer ses capacités et son efficacité à résoudre des problèmes professionnels. En formation générale, les situations sont différentes et ne semblent pas pouvoir être bien délimitées. Bien sûr, le rôle de la discipline d’enseignement est de délimiter les situations d’exercices de résolution de problèmes. Par exemple, résoudre des problèmes de mathématiques a toujours été une préoccupation fondamentale de l’enseignement traditionnel de cette discipline. Quelle est donc la valeur ajoutée d’une approche par compétence lorsque celle-ci n’a pas été démontrée empiriquement ?

Conflits sémantiques et flou conceptuel

Ainsi que le souligne Scallon (2004 p. 102-103), […] les conceptions possibles du concept de compétence ne manquent pas […] Rapprocher les divers points de vue pour en dégager une trame commune serait une entreprise difficile. Loin de nous l’idée de présenter ici un inventaire des diverses définitions ou d’en proposer d’autres ! Nous allons plutôt analyser les contradictions qui se trouvent dans l’ensemble des définitions que nous avons étudiées. Si nous devons faire allusion à certaines définitions particulières, nous retiendrons celles qui sont les plus déterminantes au Québec, particulièrement du fait que ces définitions ont été adoptées officiellement dans les programmes de formation par compétences (professionnelles ou non) au Québec. Tout au long de notre analyse, nous prendrons comme référence une vision des compétences dans la perspective des nouvelles connaissances sur l’apprentissage. Bien sûr, notre regard sera toujours celui du spécialiste de l’évaluation.

Problèmes épistémologiques et absence de recherches empiriques

Les définitions les plus populaires de la notion de compétence conçoivent celle-ci comme une prédisposition interne à la personne (capacité d’agir). D’une part, cela nous amène à penser que s’il y a non-agir de la personne dans une situation donnée, cela ne veut pas nécessairement dire que la personne ne posséderait pas la compétence. D’autre part, l’action d’une personne, aussi efficace soit-elle, représentera toujours une condition nécessaire, mais insuffisante, pour la démonstration de la compétence.

De plus, poser que la compétence serait une capacité interne à la personne nous fait soupçonner qu’il pourrait y avoir une tentative de faire rentrer par une autre porte le concept d’intelligence unique en éducation qui a fait l’objet de sérieuses critiques dans les années 1960.

Puisque la compétence est vue comme une capacité d’agir, on est alors porté à croire qu’il existerait une compétence pour chaque action. La porte est donc ouverte sur la dissection d’une compétence en sous-compétences : pratique qu’on a longtemps reprochée au béhaviorisme.

Contournement des connaissances

Dans les définitions de compétence, la connaissance demeure apparemment absente. Bien sûr, selon plusieurs auteurs, la compétence serait la résultante d’une intégration des connaissances déclaratives, procédurales, conditionnelles et des connaissances schématiques (Shavelson, Ruiz-Primo, Li et Ayalo, 2003). D’aucuns diront que le terme capacité renvoie à l’ensemble des connaissances que possède l’individu en fonction d’une action possible. Il n’en demeure pas moins que, dans la pratique de formation, cette situation peut nuire à l’enseignement et à l’apprentissage. Puisque la compétence ne porte que sur la capacité d’agir, comment déterminer quelles connaissances particulières ont permis ou n’ont pas permis l’émergence de cette capacité d’agir en vue d’apporter une aide spécifique à la personne en formation ? De plus, imaginons un professeur qui veut évaluer les compétences : pour mesurer cette capacité à agir, il devrait tenir compte des connaissances reliées à la discipline d’enseignement (qui sont souvent nombreuses, si on tient compte uniquement de la discipline), des connaissances des ressources disponibles dans l’environnement (ressources qui ne sont pas nécessairement connues du professeur), des connaissances personnelles de l’apprenant (qui ne sont presque pas prises en compte lors des formations en contexte institutionnel). Quel serait le volume de la grille d’évaluation qui permettrait d’observer tout cela ? Serait-elle pratiquement opérationnelle dans une classe de 30 étudiants ou plus ? À quel moment se ferait l’évaluation et quelle serait sa durée ?

Par ailleurs, comme le soulignent Tarrant (2000) et Westera (2001), la prédéfinition des connaissances qui doivent faire émerger une compétence ne va pas sans poser un problème épistémologique. Bien sûr, une certaine action suppose l’existence des connaissances spécifiques qui y sont reliées. Mais en délimitant préalablement les connaissances (pour l’enseignement et pour l’évaluation), on risque d’oublier que de nouvelles connaissances prennent naissance à partir de l’interaction de la personne avec son environnement, en l’occurrence à partir de ce qui se passe au moment où la personne entreprend une action et qui pourrait être non prévu au moment du choix initial des paramètres d’évaluation. Le problème de la définition préalable des connaissances ou des tâches à enseigner et à évaluer a aussi été souligné par Grant (1979, p. 98) qui rapportait : L’approche par compétence, du fait qu’elle ouvre la porte à une spécification préalables des tâches et à leur évaluation, nous invite à faire des distinctions entre les différentes tâches possibles [notre traduction]. Cet auteur souligne qu’une telle pratique devient onéreuse en temps, en énergie et en argent.

Le flou de l’expression famille de situations-problèmes

Dans le contexte francophone, un autre aspect de la définition de compétence porte sur la résolution d’une famille de situations-problèmes. Ce qui donne à penser qu’il existerait, avec certitude, une typologie des situations-problèmes, et qu’il est possible de procéder à un inventaire des familles de situations-problèmes reliées à chacune des typologies. Premièrement, il est difficile de trouver, dans les écrits, des recherches menées dans ce domaine et qui donneraient des pistes pour choisir les situations-problèmes les plus susceptibles de faire émerger des compétences. Deuxièmement, par le choix normatif de ce sur quoi doit porter la capacité d’agir, la définition de compétence vient de passer de la prédisposition (capacité d’agir), qui est considérée comme une approche ouverte de définir la compétence, à la prescription de familles de situations-problèmes (approche fermée). En logique, Aristote nous rappelle qu’on ne peut pas affirmer simultanément deux propositions contradictoires.

Si l’on se réfère au domaine professionnel, la famille de situations-problèmes devient sinon problématique, du moins insuffisante pour déclarer qu’il y a présence ou absence d’une compétence. Une organisation professionnelle est avant tout caractérisée par une culture organisationnelle, et celle-ci donne un sens particulier à toute activité professionnelle qui se déroule dans l’organisation. Alors, toute solution à un problème professionnel, nous semble-t-il, doit prendre en considération la culture organisationnelle dans laquelle la solution doit être appliquée. Dans la mesure où la compétence professionnelle, telle qu’elle est définie dans les documents portés à notre connaissance, ne semble pas prendre en compte cette dimension importante, nous devons constater que la notion de compétence présente des limites sérieuses. Comme le soulignaient Hager et Gonczi (1994, p. 3) : En fait, les attributs tels que la capacité de résoudre des problèmes, la capacité d’analyse, la capacité de reconnaissance des patterns, etc., sont fortement dépendants du contexte, de sorte que les enseigner en dehors du contexte est très discutable [notre traduction].

Par ailleurs, soulignons que le concept de famille de situations a été évoqué sous le vocable domaine de tâches dans les années 1960 lors des premiers mouvements du passage de la mesure normative norm-referenced measurement (des instruments de mesure en éducation qui interprétaient les résultats des sujets à partir des normes bien définies : courbe normale, par exemple) à la mesure critériée criterion-referenced measurement, qui proposait l’élaboration d’un nouveau type d’instruments permettant d’interpréter les résultats des sujets par rapport à un critère absolu : les domaines de tâches reliés aux objectifs spécifiques d’un programme d’étude (Glaser, 1963, p. 519-520). Comme le soulignait Berk (1980, p. 5), l’élément fondamental sur lequel repose la mesure critériée est la spécification rigoureuse et précise du domaine de tâches, afin de rendre possible une meilleure interprétation des résultats obtenus par l’individu. Bien sûr, plusieurs recherches ont été menées pour assurer 1) la validité des diverses stratégies de définition de domaine de tâches (Berk, 1978 ; Millman, 1980 ; Popham, 1980) ; 2) la validité des instruments élaborés selon cette approche et compte tenu des différentes façons de définir un domaine de tâches (Berk, 1979 ; Brenan, 1974). Si les définitions de compétence, en contexte francophone, renvoient à une famille de situations, nous n’avons retrouvé, dans les écrits consultés, aucune allusion au lien qui pourrait exister entre la famille de situations et le domaine de tâches. Quelle est la valeur ajoutée de la famille de situations eu égard au domaine de tâches ? Comment définir ou générer une famille de situations pour l’enseignement et pour l’évaluation ? Quelles sont les caractéristiques générales et les attributs critiques qu’une situation doit présenter pour qu’elle entre dans une famille de situations ? Si nous ne pouvons pas enseigner et évaluer toutes les familles de situations, comment procéder pour retenir certaines situations à l’intérieur d’une famille ? Par exemple, si on choisit de mesurer la compétence de l’individu à partir de trois situations appartenant à une famille de situations, le résultat obtenu pour ces situations devrait être interprété comme le résultat que l’individu obtiendrait si on lui avait présenté toutes les tâches de la famille de situations (généralisation). Alors, quel sera le poids de chacune des différentes situations présentées à l’individu dans l’interprétation du résultat obtenu ? Comment fixer les seuils de réussite de chaque situation, compte tenu de la famille d’où elle vient, et compte tenu de sa contribution spécifique à la manifestation de la compétence ? Voilà autant de questions auxquelles la recherche devrait répondre avant de pouvoir croire que nous évaluons vraiment des compétences.

Problème de l’arbre qui cache la forêt

Nous avons souligné plus haut que l’engouement pour les programmes par compétence dans le contexte francophone semble faire oublier certaines réalités importantes. Nous en présenterons deux.

1. Les nouvelles connaissances sur l’apprentissage

Au fil du temps, les théories sur l’apprentissage ont évolué, passant du modèle mentaliste, du modèle béhavioriste à de nouveaux modèles : cognitiviste et situé. Bien sûr, l’idée de la réforme en éducation au Québec est de faciliter la mise en oeuvre, dans les institutions de formation, des nouveaux modèles d’apprentissage. Dans la mesure où l’on peut considérer une nouvelle théorie comme une solution aux limites d’une théorie existante, on devrait s’attendre à une révision des théories actuelles en fonction des nouvelles, et voir de quelle façon ces nouvelles théories peuvent s’articuler, dans les pratiques institutionnelles de formation, avec les pratiques existantes ; mais, ce n’est pas le cas. D’une part, il semble que l’habitude soit plutôt de montrer que toute nouveauté est meilleure et que les anciennes pratiques sont à bannir. Cette tendance n’est pas mauvaise en soi lorsqu’elle concerne les théoriciens, dans la mesure où ceux-ci doivent avant tout approfondir leur expertise dans un domaine pointu. Le problème se pose plutôt lorsqu’ils veulent que les pratiques pédagogiques s’uniformisent à partir d’une nouvelle théorie non encore validée empiriquement en contexte de formation.

D’autre part, la référence au concept de compétence comme une nouvelle vision des programmes (en remplacement des programmes par objectifs) semble avoir pris toute la place et ce, même chez plusieurs auteurs qui s’intéressent à la pédagogie.

2. Les nouvelles approches en évaluation des apprentissages

Compte tenu des nouvelles connaissances sur l’apprentissage et le développement des nouvelles technologies de la communication et de l’information, l’évaluation des apprentissages est actuellement en mutation. Les réflexions actuelles à ce sujet font ressortir que l’évaluation sert bien la formation lorsqu’elle est utilisée d’abord dans le but d’être mieux informé sur les façons dont les individus apprennent. Selon nous, restreindre l’évaluation des apprentissages à un modèle de formation limite sa portée.

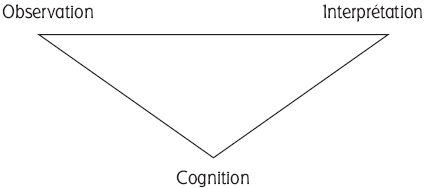

Sur le plan conceptuel, le modèle triangulaire proposé par Pellegrino et collab. (2001, p. 44) comme cadre de référence permettant de mieux conduire l’évaluation des apprentissages, laisse envisager que l’évaluation devra être ouverte à tout modèle théorique sur l’apprentissage, en autant que l’évaluateur prenne en compte explicitement le modèle qui sera utilisé pour la conduite de cette évaluation.

Figure 2

Le triangle d’évaluation, selon Pellegrino et ses collaborateurs (2001)

Ce triangle présente trois éléments qui devraient être pris en considération lors d’une démarche d’évaluation des apprentissages. D’abord, le point Cognition réfère au modèle de cognition et d’apprentissage adopté par la formation ou par l’évaluateur et ce, compte tenu de la discipline ou du domaine considéré – il y en aurait quatre selon plusieurs auteurs (Greeno, Collins et Resnick, 1996). Ensuite, le point Observation fait appel au choix de l’instrumentation la plus pertinente pour obtenir des preuves valides, sur l’apprentissage réalisé par la personne en formation, par exemple. Enfin, l’Interprétation représente le processus permettant de donner du sens à l’observation faite, compte tenu du modèle de cognition adopté.

Sur le plan de l’observation et de l’interprétation, la technologie actuelle nous permet de :

dépasser les limites des examens à choix multiples, puisqu’il existe des systèmes hautement perfectionnés de traitement de l’écriture manuscrite, de la voix, des images, etc. ;

présenter des tâches plus riches par l’entremise des systèmes multimédia et des possibilités d’interaction entre l’étudiant et la tâche ;

collecter des informations précises sur le processus et les stratégies utilisés par l’étudiant lors de l’exécution d’une tâche ;

modéliser la façon dont l’individu aborde une tâche en la comparant avec le modèle de cognition adopté pour construire cette tâche ;

donner de façon rapide et efficace une rétroaction ciblée, pertinente et utile à l’étudiant, au cours du processus d’exécution de la tâche, et au formateur par la suite.

Par ailleurs, les modèles d’analyse des réponses d’individus à des questions posées (théorie de réponses aux items ou Item Response Theory) ou aux tâches à accomplir (évaluation en situation authentique) peuvent profiter de la puissance et de la rapidité de la technologie à notre disposition. Compte tenu de ces possibilités, les spécialistes de l’évaluation des apprentissages sont actuellement en recherche, afin de proposer de meilleurs moyens de prendre en compte des apprentissages non prévus dans une formation au moment où l’individu exécute une tâche d’évaluation (Pellegrino et collab., 2001). Des recherches portent actuellement sur des modèles d’évaluation reliés aux mécanismes différenciés de traitement de l’information spécifique à chaque individu, et ce, compte tenu de la spécificité de la discipline qui fait l’objet de l’évaluation (Mislevy, 2004 ; Shavelson et collab. 2003). Ces chercheurs montrent que la façon de traiter l’information varie d’un individu à l’autre et que le processus de traitement de l’information dépend des caractéristiques propres à la discipline. De plus, soulignons qu’il existe, dans le domaine de la formation à caractère professionnel, des pratiques pédagogiques diversifiées telles que l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage par projets, l’apprentissage en stage. Pour ces types d’apprentissage, l’évaluation est en pleine recherche et mutation, et ce, afin de mieux informer sur les façons d’apprendre (Almond, Steinberg et Mislevy, 2002 ; Means et Haertel, 2002 ; Stevens, Lopo et Wang, 1996).

Nous constatons que l’engouement pour le concept de compétences ou pour les programmes par compétences semble faire oublier qu’il reste encore beaucoup de travail à réaliser en évaluation et en formation, et que toute proposition de modèle unique, que ce soit une théorie de l’apprentissage, une méthodologie particulière d’évaluation ou une méthode spécifique d’enseignement, ne peut pas tenir compte de la réalité des pratiques qui, par définition, est elle-même diversifiée.

Appendices

Références

- Airasian, P. W., Madaus, G. F. et Pedulla, J. J. (1979). Minimal competency testing. Englewoods Cliff, New Jersey : Educational technology publication.

- Almond, R. G., Steinberg, L. S. et Mislevy, R. J. (2002). Enhancing the design and delivery of assessment systems : a four-process architecture. Journal of technology, learning and assessment. [En ligne]. Disponible le 25 mai 2005 : http://www.bc.edu/research/intas/jtla/journal/v1n5.html

- Alverno College (1976). Assessment at Alverno College. Milwaukie, Wisconsin : Alverno publications. (Document Eric no ED1777928.)

- Berk, R. A. (1978). The application of structural facet theory to achievement test construction. Educational research quarterly, 3(3), 62-72.

- Berk, R. A. (1979). A critical review of content domain specification/item generation strategies for criterion-referenced tests. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, San Francisco, California.

- Berk, R. A. (1980). Criterion-referenced measurement : the state of the art. Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press.

- Bloom, B. S. (1969). Taxonomie des objectifs pédagogiques : tome 1, domaine cognitif. Montréal, Québec : Presses de l’Université du Québec.

- Boyatzis, R. (1982). The competent manager : a model for effective performance. New York, New York : John Wiley.

- Brenan, R. L. (1974). The evaluation of mastery test items. Final Report, Project no 2B118. Washington, District of Columbia : National Center for Educational Research and Development, U.S. Office of Education.

- Désilets, M. et Brassard, C. (1995). La notion de compétence revue et corrigée à travers la lunette cognitiviste. Pédagogie collégiale, 7(4), 20-23.

- Gauthier, C. et Mellouki, M. (2005, 23 février). L’école : virage ou dérapage ? Le Devoir, B4.

- Glaser, R. (1963). Instructional technology and the measurement of learning outcomes : some questions. American psychologist, 18, 519-521.

- Gohier, C. et Grossman, S. (2001). La formation fondamentale, un concept périmé ? La mondialisation de la compétence. Dans C. Gohier et S. Laurin (Dir.) : Entre culture, compétence et contenu, la formation fondamentale, un espace à redéfinir. Montréal, Québec : Éditions Logiques.

- Gouvernement du Québec (1965). Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Rapport Parent). Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Grant, G. (1979). On competence : a critical analysis of competency-based reform in higher education. San Francisco, California : Jossey-Bass.

- Greeno, J. G., Collins, A. M. et Resnick, L. B. (1996). Cognition and learning. Dans D. C. Berliner et R. C. Calfee (Dir.) : Handbook of educational psychology. New York, New York : Macmillan.

- Hager, P. et Gonczi, A. (1994). General issues about assessment of competence. Assessment and evaluation in higher education, 19(1), 3-14.

- Jedliczka, D. et Delahaye, G. (1994). Compétences et alternances. Paris, France : Édition Liaisons.

- Jonnaert, P., Barrette, J., Boufrahi, S. et Masciotra, D. (2004). Contribution critique au développement des programmes d’études : compétences, constructivisme et interdisciplinarité. Revue des sciences de l’éducation, 30(3), 667-696.

- Le Boterf, G. (1994). De la compétence : essai sur un attracteur étrange. Paris, France : Éditions d’Organisation.

- Le Boterf, G. (2002). Développer la compétence des professionnels. Construire des parcours de navigation professionnelle. Paris, France : Éditions d’Organisation.

- Linn, R. L. (1993). Educational assessment : expanded expectations and challenges. Educational evaluation and policy analysis, 15(1), 1-16.

- Louis, R. (1999). L’évaluation des apprentissages en classe : théorie et pratique. Laval, Québec : Éditions Études vivantes.

- Louis, R. et Hensler, H. (2003). L’évaluation des compétences professionnelles à l’enseignement : perspective nouvelle et implication sur les plans théorique et pratique. Dans M. D. Laurier (Dir.) : Évaluation et communication : de l’évaluation formative à l’évaluation informative. Outremont, Québec : Éditions Quebecor.

- Madaus, G. F. (1988). The influence of testing on the curriculum. Critical issues in curriculum. Dans L. N. Tanner (Dir.) : Eighty-eight yearbook of the National Society for the Study of Education, Part I. Chicago, Illinois : University of Chicago Press.

- McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American psychologist, 28, 1-14.

- Means, B. et Haertel, G. (2002). Technology supports for assessing science inquiry. Dans National Research Council, Technology and assessment (Dir.) : Technology and assessment : thinking ahead. Washington, District of Columbia : National Academic Press.

- Millman, J. (1980). Computer-based item generation. Dans R. A. Berk (Dir.) : Criterion-referenced measurement : the state of the art. Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press.

- Ministère de l’Éducation du Québec (1992). La formation à l’enseignement secondaire général : orientations et compétences attendues. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Ministère de l’Éducation du Québec (1993). La formation à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire : orientations et compétences attendues. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Mislevy, R. J. (2004). The case for an integrated design framework for assessing science inquiry. Council for Science Evaluation (CSE) Report 638. Los Angeles, California : National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).

- Nitko, A. J. (1995). Is the curriculum a reasonable basis for assessment Reform ? Educational measurement : issues and practice, 14(3), 5-10, 35.

- National Council for Vocational Qualification (NCVQ) (1988). Information Note 4 (November). London, United Kingdom : National Council for Vocational Qualification.

- National Council for Vocational Qualification (NCVQ) (1995). Criteria and related guidance. London, United Kingdom : National Council for Vocational Qualification.

- National Council for Vocational Qualification (NCVQ) (1996). Assessment of NVQs. London, United Kingdom : National Council for Vocational Qualification.

- National Council for Vocational Qualification (NCVQ) (1997). The awarding bodies common accord. London, United Kingdom : National Council for Vocational Qualification.

- Pellegrino, J. W., Chudoski, N. et Glaser, R. (2001). Knowing what students know : the science and design of educational assessment. Washington, District of Columbia : National Academy Press.

- Popham, W. J. (1980). Domain specification strategies. Dans R. A. Berk (Dir.) : Criterion-referenced measurement : the state of the art. Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press.

- Rogiers, X. (2000). Une pédagogie de l’intégration : compétences et intégration des acquis dans l’enseignement. Bruxelles, Belgique : De Boeck Université.

- Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Saint-Laurent, Québec : Éditions du Renouveau Pédagogique.

- Shavelson, R., Ruiz-Primo, M. A., Li, M. et Ayalo, C. C. (2003). Evaluating new approaches to assessing learning. Council for Science Evaluation (CSE) Report 604. National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing, University of California, Los Angeles, California.

- Stevens, R. H., Lopo, A. C. et Wang, P. (1996). Artificial neural networks can distinguish novice and expert strategies during complex problem solving. Journal of the American medical informatics association,3, 131-138.

- Stroobants, M. (1994). La visibilité des compétences. Dans F. Ropé et L. Tanguy (Dir.) : Savoirs et compétences. Paris, France : L’Harmattan.

- Tardif, J. (1992). Pour un enseignement stratégique : l’apport de la psychologie cognitive. Montréal, Québec : Éditions Logiques.

- Tarrant, J. (2000). What is wrong with competence ? Journal of further and higher education, 24(1), 77-83.

- Westera, W. (2001). Competence in education : a confusion of tongues. Journal of curriculum studies, 33(1), 75-88.

- Wiggins, G. P. (1993). Assessing student performance : exploring the purpose and limit of testing. San Francisco, California : Jossey Bass.

- Wolf, A. (1995). Competence-based assessment. Buckingham, United Kingdom : Open University Press.

List of figures

Figure 1

Évolution du concept Competency-based education

Figure 2

Le triangle d’évaluation, selon Pellegrino et ses collaborateurs (2001)

10.7202/012087ar

10.7202/012087ar