Abstracts

Résumé

Le flou conceptuel qui entoure la définition de la compréhension et de l’interprétation peut se répercuter sur les apprentissages des élèves qui, confondant ces modes d’appréhension des textes, comprennent mal les consignes de lecture qui prescrivent tantôt l’un, tantôt l’autre. La revue des écrits que nous avons effectuée nous amène à proposer des distinctions qui pourront orienter les didacticiens et les enseignants dans l’enseignement de la lecture littéraire : le sens produit par la compréhension et la signification issue de l’interprétation se nourrissent l’un et l’autre, en concomitance, dans une dynamique qui redessine sans cesse la lecture du texte littéraire.

Abstract

This article discusses the influence of students’ vague conceptions of the definition of text comprehension and interpretation on their learning. These students are often confused about how to deal with texts, and have poor understanding of reading directions that require one or the other task. A review of the literature led the author to propose distinguishing characteristics that could help teachers and those concerned with didactics of literary reading. He proposes that the meaning constructed from comprehension and the significance that comes from interpretation interact with each other concurrently in a dynamic relationship that continually influences the reading of literary texts.

Resumen

La imprecisión conceptual que acompaña las definiciones de comprensión y de interpretación puede repercutir sobre el aprendizaje de los alumnos quienes, confundiendo estos modos de aprehensión del texto, comprenden mal las consignas de lectura que prescriben a veces unos y a veces otros. La revista de las publicaciones que hemos realizado nos lleva a proponer algunas disticiones que podrían orientar los estudiosos de la didáctica y los docentes en la enseñanza de la lectura literaria: el sentido producido por la comprehensión y la significación que emerge de la interpretación se nutren mutualmente en forma concomitante, dentro de una dinámica que reformula sin cesar la lectura del texto literario.

Zusammenfassung

Die konzeptuelle Unschärfe, die die Definition sowohl des Verständnisses als auch der Interpretation umgibt, kann sich auf die Lerner auswirken ; diese verwechseln die beiden Arten der Textannäherung, weil sie die Prämissen beider missverstehen. Die von uns untersuchten Texte haben uns bewogen, Unterscheidungsmerkmale vorzuschlagen, die sich für Didaktiker und Lehrer beim Literaturunterricht als hilfreich erweisen könnten : Der vom Verständnis her ermittelte Sinn und die von der Interpretation erarbeitete Bedeutung ergänzen sich wechselseitig, auf konkomitierende Weise, im Rahmen einer Dynamik, welche die Lektüre eines literarischen Texts ständig neu erschafft.

Article body

Introduction

Si l’on doit enseigner aux élèves à comprendre un texte littéraire qui pose des obstacles importants, encore faut-il être en mesure de nommer clairement les attentes liées à cette compréhension. Si l’enseignant limite la compréhension au décodage des mots, des phrases et de l’intrigue principale, c’est à ces tâches minimales que se limiteront la plupart des élèves dans leurs lectures, parce qu’ils réserveront le travail d’inférence pour l’interprétation qui, dans la conception de plusieurs, ne vient qu’après la lecture intégrale. En définissant une tâche de lecture en classe, il importe donc que l’enseignant puisse identifier clairement ce qu’il attend : quels sont les seuils de compétence que les élèves doivent atteindre pour justement « comprendre » le texte à lire. L’interprétation vient-elle nécessairement après le travail de compréhension ? Qu’exige de plus l’interprétation ?

Voilà des questions qui viennent à l’esprit des élèves et des enseignants et auxquelles nous tenterons d’apporter des réponses en présentant une synthèse critique des différentes réflexions glanées dans des articles et des ouvrages qui ont analysé les pourtours de ces modes d’appréhension des textes. Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux textes littéraires, ou reconnus comme tels par l’institution scolaire, soit en raison de leur traitement du langage qui est porteur de sens, de leur représentation subjective de l’expérience humaine, du lien qu’ils établissent entre le passé et le présent, l’ici et l’ailleurs, de leur appartenance à des structures institutionnelles et de la valeur symbolique qui leur est attribuée par cette même institution, soit en raison du rôle actif qu’y joue le lecteur, comme premier agent de production du sens.

Avant de dégager des pistes didactiques liées à l’apprentissage de la compréhension et de l’interprétation, il nous paraît utile d’effectuer un certain élagage parmi les écrits didactiques qui se sont proposé de définir ces concepts. Ainsi, les ébauches de définitions que nous proposons en guise d’entrée dans notre analyse critique serviront de balises pour interroger, dans un premier temps, les présupposés discutables notamment quant aux contours de la compréhension et de l’interprétation. Il ne suffit toutefois pas de savoir ce que ne sont pas ces concepts, il faut aussi tenter de définir leurs caractéristiques, les mécanismes qu’ils mettent en oeuvre, ce que nous nous efforcerons de faire en explorant quelques propositions de catégorisations. Si les positions de certains auteurs sur la préséance de l’interprétation ou de la compréhension dans l’activité de lecture ne permettent guère de dégager des pistes fécondes pour l’enseignement-apprentissage de la lecture littéraire, nous retiendrons en définitive une conception interactive de ces deux modes d’appréhension du texte littéraire, conception que nous tenterons d’illustrer dans un travail concret de lecture, en classe.

Ébauches de définition

Selon Vandendorpe (1992), la tradition herméneutique a toujours posé l’interprétation comme une activité de lecture postérieure à la compréhension. L’interprétation est alors vue comme une compétence plus difficile à maîtriser, requérant une plus grande maîtrise de la lecture. En réaction à cette vision dualiste de la lecture, Vandendorpe et d’autres didacticiens situent l’interprétation en amont de la compréhension. Mais cette nouvelle donne résout-elle pour autant le problème ? Certes, l’interprétation nourrit la compréhension, mais la précède-t-elle pour autant de façon systématique ? Pas forcément.

Nous verrons que le lecteur expérimenté utilise en concomitance la compréhension et l’interprétation, prémisse qui ressort dans les deux ébauches de définition que nous proposons d’entrée de jeu en guise de balises et sur lesquelles nous nous appuierons pour développer notre réflexion critique [1] :

Pour comprendre, l’on doit s’écarter de la microstructure lexicale et syntaxique pour réorganiser les informations dans une structure globalisante, qui rende intelligibles les informations essentielles du contenu du texte. Cette généralisation cherche à dégager un sens, mot qui se définit étymologiquement comme une « perception », une représentation d’ensemble qu’actualise le lecteur à l’aide de ses connaissances dans un discours essentiellement paraphrastique. Le sens perçu participe à un certain consensus et, s’il est conditionné socialement, ne requiert pas nécessairement une mise en discours, une confrontation sociale pour être reconnu.

Pour interpréter, le lecteur ausculte le texte de manière attentive pour explorer les récurrences et déployer un des possibles signifiants. Ce n’est plus le sens qu’il poursuivra mais une signification, dont l’étymologie renvoie directement à l’« action d’indiquer ». La lecture devient ainsi actualisation sociale d’un signe créé ; elle n’est plus seulement représentation personnelle, puisqu’elle doit nécessairement passer par la confrontation sociale pour acquérir une certaine légitimité. Le texte polysémique se transforme de la sorte en matériau d’un nouveau texte – l’interprétant peircien –, fruit de la création du lecteur qui déborde du texte original.

Dans un mouvement itératif, le lecteur s’éloigne du texte (compréhension) et s’en rapproche (interprétation) pour constamment changer sa perspective et l’adapter à la fois à ses connaissances et aux signes tirés du texte. Les différentes définitions de la compréhension et de l’interprétation rappelleront immanquablement cette tension dynamique et obligée entre, d’une part, la vision macroscopique, qui part du texte pour s’en éloigner et, d’autre part, la vision microscopique, qui part de l’extérieur du texte pour s’y plonger et y explorer des microstructures récurrentes – microstructures qui peuvent irradier sur l’ensemble du texte.

Quelques présupposés discutables

L’autonomie supposée des élèves

Quoi qu’en pensent les experts, bien des élèves du secondaire et du collégial n’ont pas acquis l’autonomie et les compétences qui leur permettraient de saisir et d’interpréter de manière créative des oeuvres littéraires difficiles tout en restant fidèles au texte. À cet égard, Gervais (1993) laisse entendre qu’il est naïf de croire que la lecture est inscrite dans le texte et que tout lecteur est en mesure d’y accéder, surtout des élèves pour qui la lecture est une corvée. C’est mettre les apprentissages en péril de penser qu’ils réussissent tous à convoquer les connaissances nécessaires qu’imposerait une lecture idéale au sens où l’entend Eco (1985) en évoquant son lecteur modèle. Berthier (1999) partage sensiblement cet avis : comme le signe littéraire est par définition flottant, il ne peut y avoir de garantie quant à son sens ; le lecteur est laissé à lui-même. Cette liberté qu’évoque Berthier est très difficile à assimiler pour l’élève en apprentissage, car il ne sait pas poser de balises claires à son travail de compréhension et d’interprétation.

Jorro (1999) soutient, par ailleurs, les conceptions vygotskiennes « où le conflit sociocognitif joue un rôle moteur dans l’apprentissage » (p. 85). L’apprentissage coopératif tel qu’elle le présente reconnaît toutefois un rôle très timide à l’enseignant. Ainsi, loin d’affirmer comme Jorro que « la compréhension du texte […] ne s’enseigne pas » (p. 86), nous croyons que le maître peut « enseigner aux élèves à utiliser dans leur lecture des procédés cognitifs dont ils ignoraient l’existence » (Giasson, 1992, p. 21), notamment lors de lectures à voix haute au cours desquelles il rend transparents ses propres processus cognitifs. Proposer des démarches de lecture à l’élève ne restreint pas sa liberté créatrice, mais, au contraire, la rend possible, en lui délimitant un champ d’action à l’intérieur duquel il se sentira davantage en sécurité (Terwagne, Lafontaine et Vanhulle, 1999). Il ne déploiera sa liberté interprétative que s’il se sent appuyé sur des bases relativement solides. Et ces bases, il ne peut les établir de façon autonome, sans l’aide de l’enseignant. Ni, comme le démontre avec justesse Jorro (1999), sans cette « hétérogénéité interprétative qui jaillit [des] groupes de travail » (p. 86).

Rémond (1999) montre elle aussi que l’enseignant joue un rôle central dans l’apprentissage des processus de compréhension : dans une recherche qu’elle a menée, les élèves entraînés de façon explicite aux stratégies de compréhension améliorent significativement leurs performances par rapport à ceux qui n’y sont pas entraînés. Elle ajoute que le travail sur des problèmes clairement posés aide beaucoup à l’apprentissage des stratégies de compréhension, résultats qui concordent avec ceux que nous avons obtenus au terme de notre recherche doctorale (Falardeau, 2002a et b). Toutefois, dans une recherche qui pose la résolution de problèmes comme axe central de l’apprentissage de la compréhension et de l’interprétation en lecture au primaire, Tauveron (1999a) se montre réticente à proposer les explications du maître dans la classe de littérature : celui-ci aura certes son interprétation, mais il ne la communiquera pas. Il s’en servira néanmoins pour déterminer en partie les orientations de la leçon sans interférer avec l’appropriation du texte par les élèves. En somme, la lecture du maître doit demeurer masquée, pour ne pas entraver celle des élèves. Les vertus de ces approches masquées varient toutefois selon l’âge des élèves : si, avec des enfants de 7-8 ans, la dynamique de groupe et l’absence d’inhibition permettent des échanges plus ouverts à propos des textes, les préjugés défavorables des adolescents et leur crainte du jugement de l’autre impliquent une participation et une animation plus actives du maître dans le travail d’appropriation des textes par les élèves.

Les chercheurs cités présentent des points de vue divergents quant au cadre qu’on doit proposer aux élèves pour les orienter dans leur apprentissage de la compréhension et de l’interprétation afin de maintenir leur travail vers un objectif défini. Cette apparente restriction permet pourtant un déploiement beaucoup plus structuré et fécond de la liberté interprétative. À défaut d’expérience, cette dernière a besoin de balises, sans quoi elle s’apparente au chaos, à une création qui part du lecteur, mais qui ne tient plus compte du texte. La conjonction de ces deux univers différents doit se faire dans un entraînement supervisé, qui tendra progressivement vers une autonomie de plus en plus grande des apprentis-lecteurs.

Le rôle des questions en compréhension

En lecture, compréhension rime trop souvent avec questions. Trop souvent parce que les questions présentent le piège périlleux de détourner l’élève de la véritable compréhension d’un texte . « On déplore, mentionne Giasson (1990), que les questions ne servent parfois qu’à vérifier si les élèves ont lu le texte. Malheureusement, cette façon d’employer les questions laisse entendre aux élèves que le but de la lecture est de répondre aux questions et non de poursuivre un objectif personnel » (p. 223). « Elles maintiennent le lecteur dans une compétence de surface » (Ibid.), car elles l’orientent vers des informations secondaires. Bref, elles lui enseignent que comprendre un texte, c’est retenir ce qui compte dans les tests, comme les noms, les dates, etc. Irwin et Baker (1989) émettent les mêmes réserves : ces questions encouragent les mauvaises habitudes de lecture, car elles poussent l’élève à retenir ces éléments non pertinents pour la compréhension globale, mais qui revêtent une importance démesurée pour l’évaluation de leur lecture. Il se produit alors un décalage contre-productif entre les objectifs pédagogiques de la lecture et la pratique effective à laquelle se livrent les élèves, parce que ceux-ci sont conditionnés par les éléments sur lesquels le professeur investit toute la portée de l’exercice.

Puisque la compréhension est essentiellement globalisante, qu’elle écarte les informations ponctuelles pour tracer des schémas plus généraux du texte, il faut amener les élèves à pratiquer cette compréhension globale à travers les questions. Les rappels de texte sont d’excellentes occasions pour les élèves de réorganiser l’information de manière globale. Le professeur devra voir aussi à toujours inclure des questions d’inférence logique dans les questionnaires de compréhension (Irwin et Baker, 1989), pour que les élèves combinent leurs connaissances antérieures aux informations textuelles, afin que les questions jouent aussi le rôle d’organisateurs cognitifs, et non pas seulement celui d’évaluateurs. C’est pourquoi, aux dires de Dumortier (1991), il faut lier « le questionnement aux objectifs et aux apprenants, pas aux textes. Ces derniers, en effet, n’imposent aucune question… et les permettent toutes » (p. 74). Les questions doivent donc amener l’élève à organiser sa lecture, pas seulement à l’évaluer. Elles doivent lui permettre d’apprendre à retrouver de façon autonome des structures textuelles fondamentales : narrateur, auteur, personnages, lieux, temps, intrigue, etc.

La portée trop réduite que l’on prête à la compréhension

Pour redonner la place qui revient à l’interprétation dans la lecture littéraire, Grossmann (1999) la place en amont de la compréhension à laquelle il réserve un rôle pour le moins limité. Il range toutes les inférences dans le travail d’interprétation, autant les inférences primaires qui concernent les informations essentielles à l’intelligence de l’intrigue que les inférences plus complexes qui nécessitent une plus grande création du lecteur. Il avance que « les textes sont d’abord interprétés » (p. 153), parce que les lecteurs effectuent des inférences en se basant sur le texte et sur leurs connaissances. Comme Grossmann, Chelard-Mandroux et Tauveron (1998) rangent tout travail inférentiel dans l’interprétation. Ainsi, selon ces trois auteurs, la compréhension peut être « acquise » une fois pour toutes et séparée de l’implicite. En définissant la compréhension comme un processus qui peut être achevé, ils postulent un sens que l’interprétation ne viendrait nullement enrichir. De ce point de vue, le moindre effort intellectuel pour combler un sous-entendu ou lier une information implicite à des connaissances référentielles relève de l’interprétation, ce qui limite à bien peu le processus de compréhension, que nous tenterons de mieux circonscrire maintenant, après avoir jeté un regard critique sur ses marges.

Comment définir la compréhension ?

Ses composantes

C’est d’abord le sens du texte que la compréhension cherche à dégager, « sens » entendu comme une idée ou un ensemble d’idées intelligibles que le lecteur perçoit dans le texte – la racine latine sensus renvoie directement à l’idée de « perception ». La perception est une activité subjective qui implique une certaine intellectualisation. Elle ne se traduit pas nécessairement dans un discours ou une socialisation, d’où l’autre acception très individualisante du mot « sens » qui renvoie à la perception personnelle du monde extérieur par la vue, l’ouïe, l’odorat… Ainsi, comprendre un récit, ce sera réorganiser le sens à travers une actualisation subjective qui répond à un certain consensus partagé par une communauté de lecteurs, construction qui ne doit pas être forcément justifiée socialement, justement parce qu’elle relève d’un certain consensus.

La compréhension doit forcément contourner ou aplanir les obstacles dressés par la forme, la structure et les idées, « identifier le positionnement et le rôle des personnages, et dégager les grandes lignes de l’intrigue » (Tauveron, 1999b, p. 17). Elle convoque les connaissances du lecteur, ces dernières étant entendues comme toutes les connaissances stéréotypiques, lexicales, syntaxiques, historiques, socioculturelles, expérientielles, etc. auxquelles il recourt pour appuyer sa compréhension : « La compréhension n’est pas la simple transposition du texte dans la tête du lecteur, mais une construction par ce dernier » (Giasson, 1990, p. 18). Pour reprendre la perspective herméneutique, toute compréhension comporte une précompréhension, une structure d’anticipation qui est à son tour préfigurée par la tradition dans laquelle vit l’interprète (Gadamer, 1996).

Texte réticent

Si l’on vise l’amélioration des compétences en compréhension, le texte littéraire soumis aux élèves doit présenter une certaine résistance, c’est-à-dire que les signes qu’il convoque créent un obstacle à l’appropriation du texte par le lecteur, ce dernier ne retrouvant pas les automatismes qui constituent d’ordinaire son univers intellectuel. Tauveron (1999b) utilise l’expression « texte réticent » pour désigner des textes qui entravent la compréhension, soit par un vocabulaire ou une syntaxe difficiles pour le lecteur, un univers représenté peu familier, des idées nouvelles ou déstabilisantes, une structure narrative éclatée, une logique contradictoire, des métaphores obscures, etc. Pour rendre compte du sens, le lecteur doit alors absolument contourner les obstacles polymorphes qui se dressent entre le texte et ses propres connaissances référentielles. Le déchiffrement des informations non explicites entre évidemment dans ce travail de réorganisation, car tout élément nécessaire à l’intelligence du texte doit être ramené à un cadre global, qui traduit une certaine idée générale.

Le concept de schémas stéréotypiques que décrit Giasson (1990) permet d’illustrer clairement le travail que le lecteur doit accomplir pour comprendre un texte réticent : adapter ses propres stéréotypes pour retrouver dans ceux du texte des signes familiers qui lui permettront de réduire le sens à sa portée. La compréhension doit obligatoirement s’arrimer à ce que Jorro nomme une « biographie du lecteur », qui est le passage obligé des stéréotypes du texte : sans une certaine correspondance entre l’univers du lecteur et celui du texte, il ne saurait y avoir de compréhension.

Le travail du professeur est primordial dans la démarche de compréhension, car « plus l’oeuvre est “ difficile ”, et plus les “ préliminaires ” à la lecture doivent être longs » (Calvez, 1999, p. 48), justement pour préparer cette adaptation des compétences du lecteur en apprentissage. Par texte difficile, nous entendons, à la suite de Berthier (1999), tout texte qui se situe dans un univers où le lecteur ne se reconnaît pas. Dans ce contexte, la « reconnaissance du mot » est évidemment nécessaire, mais insuffisante. Pour qu’il y ait apprentissage en compréhension, les textes littéraires proposés aux élèves doivent susciter un travail de construction du sens relativement important, qui implique forcément des inférences. Reuter (1992) plaide de son côté pour l’utilisation de textes difficiles, afin de générer des « catastrophes de lecture » (p. 61) qui favorisent le travail d’objectivation, donc l’acquisition de processus de lecture plus féconds.

Une dimension sociale

Tout lecteur s’inscrit dans une communauté de lecteurs à l’intérieur de laquelle il est en partie conditionné par les idéologies de son groupe, les stéréotypes socialement admis qui participent à la formation de son arrière-plan culturel. La compréhension est ainsi en partie conditionnée socialement, elle n’est pas uniquement un processus autarcique – cette composante sociale agit en amont de la compréhension, puisqu’elle la dessine en partie. Cette dimension sociale de la compréhension s’incarne dans toutes les composantes du champ que Reuter et d’autres sociologues de la littérature ont abondamment commentées. L’élève doit, par exemple, être amené à réfléchir au fait que « le statut des textes change historiquement et [que] leur place dans des institutions détermine d’importantes variations de sens » (Reuter, 1981, p. 11). Adoptant un point de vue proche parent, la sociologie-ethnologie telle que la pratique Privat (1995) met à l’avant-plan d’autres facteurs de compréhension qui ne dépendent aucunement du texte à lire : par exemple, « les jeunes filles des milieux populaires et les garçons des couches favorisées n’engagent ni les mêmes attentes, ni les mêmes compétences » (p. 137) dans leurs pratiques culturelles. La compréhension, et plus globalement la lecture, « n’est pas seulement le moment où celle-ci s’effectue, mais un ensemble structuré de pratiques socialement et culturellement réglées et différenciées » (Ibid., p. 142) qui conditionne en grande partie nos modes d’appréhension des textes.

La compréhension se réalise donc dans une fusion du social et de l’expérientiel, composantes mouvantes forcément multiples : linguistiques, historiques, socioculturelles, psychologiques, géopolitiques. Le sens dégagé relèvera donc d’un certain consensus : une communauté de lecteurs devra reconnaître le sens proposé comme une construction sémantique fidèle au texte. Au cours de ce travail d’objectivation, le lecteur cherche à construire un sens acceptable socialement que n’occultent que partiellement les mots et les phrases.

Paraphrase et mémorisation

La compréhension passera par l’oubli des informations linguistiques, l’approfondissement et l’élargissement des contenus : le lecteur se décentre du mot, de la phrase (qu’il oublie d’ailleurs très rapidement), pour mémoriser le sens général : « Développer la compréhension en lecture revient alors à entraîner les élèves à faire un traitement cognitif aussi étendu et profond que possible des données textuelles » (Vandendorpe, 1992, p. 171). Un tel travail de conceptualisation implique une force centrifuge qui éloigne le lecteur des détails du texte pour l’amener à reformuler le texte en adoptant une vision macroscopique du sens.

Les écrits de Daunay (1997) sur la récupération de la paraphrase comme outil d’apprentissage du commentaire littéraire constituent une illustration éclairante de cette reformulation du contenu textuel. Si, à la sortie du collège, en France, « l’évaluation de la compréhension passe essentiellement par la reformulation paraphrastique » (p. 100), c’est que la paraphrase est constitutive de la compréhension textuelle. Daunay présente ainsi la paraphrase comme une forme de discours métatextuel qui construit un rapport de compréhension avec le texte ; en d’autres mots, elle constitue « un discours sur le contenu qui soit dissocié de l’analyse de la forme » (p. 109) qui, elle, relève davantage de l’interprétation. La dimension paraphrastique de la compréhension s’arrime tout à fait au mouvement centrifuge que nous avons décrit, à savoir une reformulation globalisante du texte qui s’éloigne des composantes linguistiques.

Seul ce recul permet la mémorisation à long terme des données textuelles. Comme mémorisation et compréhension sont intimement liées (Lebrun, 1987), on doit porter un intérêt particulier au stockage des informations cognitives. Toutes les connaissances convoquées en compréhension proviennent de la mémoire, c’est pourquoi, pour aider l’élève dans son travail de compréhension, il est important d’orienter ses connaissances de façon structurée. Irwin et Baker (1989) prétendent, en ce sens, que le bagage de connaissances du lecteur est le facteur principal dans la compréhension. Dans un tel contexte d’apprentissage, le lecteur visualise le contenu lu, il fait des prédictions sur ce qui s’en vient ; il compare avec ce qu’il connaît, il questionne le contenu, l’évalue, le commente, le synthétise. Il cherche à mieux comprendre, à éclaircir les passages dont le sens ou la logique lui paraissent obscurs. Pour ce faire, il recule du texte, en sort. Il doit en somme toujours demeurer actif pour optimiser sa compréhension et, par voie de conséquence, sa mémorisation.

L’importance de l’implicite dans la compréhension

Dès le XVIIe siècle, Furetière définissait l’implicite comme un élément qui « s’applique à ce qui, sans être formellement exprimé, est virtuellement contenu ». Étymologiquement, « implicite » vient d’« impliquer », « enchevêtrer », « emmêler ». Pour en arriver à ce contenu virtuel caché, le lecteur infère, verbe dont le sens premier renvoie à « faire naître, ajouter », d’où tirer des conséquences, créer des liens. Le lecteur comble alors les informations manquantes, tues, mais que les mots et la phrase « impliquent ». Le travail d’inférence qu’exige la compréhension de l’implicite est donc inscrit d’une certaine manière dans le texte. Une définition de la compréhension ne peut incidemment écarter les informations implicites en se limitant à une lecture linéaire faite au mot à mot.

En compréhension, les bons lecteurs sont constamment en train d’inférer les informations implicites du texte, ce que l’auteur tait et que le lecteur doit compléter de lui-même. Ces inférences relient les mots, les phrases, les événements : « Les inférences ne sont pas que des luxes que les meilleurs élèves utilisent une fois qu’ils ont compris le texte. Elles sont essentielles pour la compréhension et la mémorisation du texte » (Irwin et Baker, 1989). On ne peut donc limiter la compréhension à ses degrés jugés inférieurs et en rejeter les processus inférentiels. Pour raffiner sa compréhension, le lecteur doit avoir conscience « de la nécessité d’aller au-delà de l’information explicite d’un texte pour vraiment le comprendre » (Desrosiers-Sabbath, 1992, p. 92). C’est alors un réel travail de construction du sens qui s’enclenche à travers les stratégies de lecture pour pallier les silences et expliciter le non- dit. S’il se limite au sens explicite, il ne comprendra pas, par exemple, le double message de l’ironie ; il lui faut donc inférer, créer un lien entre le texte et ses propres connaissances socioculturelles qui lui permettront de décoder l’ironie.

Pour que l’élève en apprentissage de la lecture littéraire soit à même de mieux comprendre les processus qu’il convoque dans le travail d’inférence, il importe que le professeur l’amène à réaliser à quel moment il en fait : « Quels indices textuels t’amènent à cette déduction ? Cette information déduite est-elle importante pour la compréhension globale du récit ? » De cette manière, l’élève sera davantage en mesure de distinguer ce qui relève véritablement de la compréhension de ce qui constitue une interprétation créative, car il importe qu’il ne relègue pas tout travail inférentiel dans les processus d’interprétation qu’il voit souvent comme un luxe à la lecture.

Quelques propositions de catégorisation

Gervais (1993) décrit la compréhension sur un axe bipolaire : « la lecture-en-progression » et « la lecture-en-compréhension ». Il évoque la nécessaire tension entre ces deux pôles, parce qu’une lecture efficace ne saurait écarter l’un des deux registres. Lors d’une lecture-en-progression, le lecteur cherche à faire le moins d’inférences possible, concentrant son attention aux tâches assurant sa progression. La « lecture-en-compréhension » est davantage un travail en profondeur, compréhension de l’implicite.

Gervais (1993) précise très clairement qu’on ne peut se livrer à l’une de ces deux économies tout en écartant l’autre : « Lire, c’est progresser et comprendre, et l’importance accordée à l’une ou l’autre de ces économies dépend des objectifs du lecteur, de ses mandats » (p. 43). Il avance par ailleurs que la lecture littéraire « apparaît au moment où le lecteur délaisse l’économie de progression, qui lui a permis dans un premier temps de prendre connaissance du texte, au profit de l’économie de la compréhension, qui l’amène à approfondir sa connaissance du texte » (Ibid., p. 97). Il place vraisemblablement les deux économies dans des moments subséquents et les hiérarchise du même coup dans l’apprentissage.

Berthier (1999) propose un second apprentissage de la lecture qu’il distingue d’une « lecture informative » davantage parente de la lecture-en-progression de Gervais : « Accumuler en mémoire les informations (rétention), identifier les signes fixés actuellement par l’empan oculaire (reconnaissance), et se projeter dans la suite probable du texte (anticipation), tel est le schéma du processus de la “ première lecture ” » (p. 25). Le déchiffrement des signes écrits, qui, dit-il, relève de la lecture naïve, s’avère insuffisant à la lecture d’une oeuvre difficile. Il faut alors recourir à une seconde lecture – qui n’est pas nécessairement subséquente à la première – qui est une compréhension du langage au-delà de sa référentialité. Ce travail exige la reconstruction du sens qui n’apparaît pas d’emblée transparent, utilitaire : « La lecture seconde est rétroactive et indéfiniment inchoative » (p. 25), parce que la reconnaissance et l’identification sont toujours déçues. Canvat (1999) adopte lui aussi une définition bipolaire de la compréhension, parlant de la « compréhension fonctionnelle » et de « compréhension littéraire », recoupant à quelques nuances près les réflexions de Gervais et de Berthier.

De la compréhension littérale à la compréhension inférentielle

La catégorisation la plus satisfaisante est celle que propose Giasson (1990), parce qu’elle ne fige pas la compréhension dans une tension dichotomique, la plaçant plutôt sur un axe bipolaire continu, représentation nuancée qui correspond davantage à l’activité de compréhension. Elle discerne deux modes de compréhension, littérale et inférentielle, un peu à la manière de Gervais, sauf qu’à aucun moment elle n’avance que l’une ou l’autre de ces économies précède l’autre dans l’apprentissage. Elle ne les distingue que par leur degré de complexité. La compréhension littérale s’intéresse à ce qui est présent à la surface du texte, de manière explicite, en deçà de lérence. Beaucoup plus complexe, la compréhension inférentielle considère plutôt les liens tissés plus profondément ; elle amènera le lecteur à combler des passages implicites, des vides d’informations.

Giasson distingue trois types d’inférences : les inférences logiques, dont les composantes sont contenues dans le texte, les inférences pragmatiques, fondées sur les connaissances ou les schémas stéréotypiques du lecteur, et les inférences créatives, les plus complexes, qui requièrent le plus de connaissances antérieures et de schémas stéréotypiques pertinents. Ce type de travail inférentiel est très près de la création propre à l’interprétation, car la part de matériaux hors-texte est ici beaucoup plus considérable. Mais on la distingue de l’interprétation en ce qu’elle cherche toujours à reconstruire le sens global du texte pour en améliorer l’intelligibilité et en combler les manques.

On ne peut hiérarchiser ces niveaux de compréhension que selon leur complexité respective, la compréhension inférentielle requérant un niveau d’abstraction bien plus élevé. Contrairement à un discours répandu, ces niveaux de compréhension n’apparaissent pas de manière diachronique chez l’élève qui doit apprendre à lire tout type de texte en recourant à la fois aux processus de compréhension littérale et inférentielle. On ne peut le condamner à comprendre le matériel explicite du texte sous prétexte qu’il est trop jeune (Tauveron, 1999b).

Comment définir l’interprétation ?

Ses composantes

Si la compréhension est construction du sens à partir des éléments explicites et implicites du texte, l’interprétation sera spéculation sur le « pluriel du texte » (Canvat, 1999, p. 103), et exploration herméneutique. Et comme la spéculation et l’exploration n’appartiennent plus au domaine du consensus explicatif vers lequel tend la compréhension, l’interprétation poursuivra plutôt une « signification », qui renvoie étymologiquement à l’action d’« indiquer », de choisir parmi tous les possibles signifiants. Si le sens est en partie intrinsèque au texte, la signification en est extrinsèque, créée par un lecteur interprète qui cherche à produire de nouveaux signes à partir de ceux qu’il perçoit dans le texte. Tauveron (1999b) appellera « textes proliférants » ces structures polysémiques qui suscitent fréquemment un travail d’interprétation.

Le lecteur, en étudiant le texte de plus près, les diverses occurrences de tel signe récurrent, proposera son interprétation, qu’il créera : « Interpréter un texte implique que personne ne sait ce qu’il signifie, mais plutôt qu’on pense qu’il signifie ceci ou cela. L’interprétation est donc vue comme le point de vue d’un sujet (le lecteur) sur un objet (le texte), quand bien même le sujet serait persuadé que son point de vue est le seul possible » (Olson, dans Grossmann, 1999, p. 152). Seulement, jamais ce point de vue ne sera le seul possible : il sera toujours l’élection d’un possible parmi tous les possibles signifiants que déploie un texte.

Le regard de l’interprète n’est plus globalisant comme celui du lecteur en processus de compréhension. On ne peut interpréter à la fois toutes les composantes d’un texte. L’interprète se concentre donc sur des éléments auxquels il s’intéresse tout particulièrement pour en extraire une signification qui n’apparaît pas dans le texte mais qui doit s’en inspirer de manière explicite. Ce travail est donc microscopique, centripète, retour vers le texte – l’étymologie de « signification », qui renvoie à « indiquer », autorise ce rapprochement –, alors que la compréhension entraîne un recul, une globalisation des structures lexicales et syntaxiques – une force centrifuge. Les indices du texte sont grossis dans un processus d’exploration d’un des possibles. C’est donc le sens compris qui est segmenté, que l’on confronte à d’autres signes extérieurs au texte, pour déboucher sur une nouvelle signification, évidemment tributaire du texte. En retour, ce nouveau signe interprété enrichira le sens construit, parce qu’il nourrira les éléments du texte lorsqu’il aura acquis un certain statut consensuel.

La tradition pédagogique place toujours l’interprétation à un niveau supérieur à la compréhension ; cette hiérarchisation ne devrait pas tenir au moment de leur apparition dans le cursus scolaire, mais aux compétences requises par l’interprétation qui exige une abstraction beaucoup plus complexe. En effet, la création exige des compétences plus fines que l’élection d’un sens. Elle recourt, entre autres, à la culture du lecteur, à ses connaissances, ses habitus, certaines notions d’histoire ou encore, en littérature, aux théories littéraires. L’élève doit apprendre très tôt que le travail d’interprétation ne cherche pas à utiliser le texte pour servir des hypothèses interprétatives qui ne demeurent pas fidèles à son contenu, mais plutôt à faire jaillir des significations qui s’inspirent directement du texte. La création de signes propres à l’interprétation soulève également le problème des limites herméneutiques au-delà desquelles il est périlleux de s’aventurer. Il faut effectivement enseigner que l’interprétation est avant tout socialisation d’une pensée, mise en discours qui implique forcément des comptes à rendre. Pour prévenir ces dérives interprétatives, le professeur doit fonder « les interprétations sur le respect d’un minimum de règles » (Canvat, 1999, p. 103). Ces règles ne doivent toutefois pas s’enfermer dans le moule souvent rigide des outils issus des théories littéraires : le métalangage de ces outils entraîne parfois une grande confusion par son caractère de discours étranger, souvent utilisé en classe comme concepts figés (Jorro, 1999).

Les significations avancées doivent tendre vers l’explication, le consensus particulier à la compréhension. Le maître a donc le devoir de rechercher une certaine objectivation avec les élèves en les sortant de leurs interprétations centrées sur leur univers subjectif. Pour y parvenir en classe, il faut montrer aux élèves qu’ils peuvent interpeller une multitude de références socioculturelles, scolaires ou non : télévision, cinéma, intertextualité, références historiques ou contemporaines, stéréotypes liés aux récits, aux personnages, aux idées, aux événements, aux thèmes, aux symboles, etc. Enfin, pour être cohérente, une interprétation doit trouver un écho avec le maximum d’isotopies du texte, de signes littéraires.

Tauveron (1999b) distingue deux types de travail interprétatif, le premier s’apparentant peut-être à la compréhension : « ce que nous appelons “ interprétation 1 ” (INT1) est une suite d’élections locales de sens là où il y a pluralité de choix et qui concourent à se forger une représentation (parmi d’autres) globale et cohérente de l’intrigue » (p. 20). Dans la mesure où elle rejetait la lecture de l’implicite de la compréhension, il est peu surprenant de retrouver dans sa définition de l’interprétation des compétences propres à la première : l’élection du sens. Le deuxième type qu’elle définit, proprement créatif, s’inscrit tout à fait dans notre définition de l’interprétation : « On pose également que tout texte appelle une interprétation de type 2 (INT2) au sens herméneutique du terme, postérieure à la compréhension, mais pouvant la modifier en retour, soit, non point “ qu’est-ce que dit le texte ? ” mais “ au-delà de ce que dit le texte, qu’est-ce qu’il me dit ? quelle morale, enseignement, portée symbolique… puis-je en dégager ? ” » (p. 21). INT2 engendre un mouvement inverse à INT1 en ce qu’elle est spéculation sur le sens pluriel. L’interprétation imposerait donc un mouvement de va-et-vient à l’intérieur duquel le lecteur retient des éléments polysémiques qu’il fait rayonner sur le texte en lui prêtant une signification extérieure : toutes deux fonctionnent en symbiose, l’une nourrissant l’autre de façon inchoative.

L’inscription d’un discours idéologique dans les textes est un excellent exemple pour illustrer cette complémentarité dans l’enseignement de l’interprétation. On peut, certes, comprendre l’idéologie d’un texte, mais seulement s’il en est question de manière explicite ; c’est également le cas d’un éditorial. Cependant, dans le cas d’un roman, on ne peut parler de la compréhension de l’idéologie qui sous-tend telle représentation du réel ; on l’interprétera plutôt, car la lecture idéologique d’un texte demande une création de signes structurée par des connaissances extérieures au texte. Elle est transposition des données du texte dans une lecture nourrie de critères extérieurs, en l’occurrence les modèles idéologiques que l’interprète prête au texte. Ces modèles ne sont pas même inscrits dans le texte de manière implicite ; ils se situent bien en deçà et leur présence est généralement beaucoup trop parcellaire pour qu’ils soient attribués à la compréhension. On pourrait considérer de la même manière la lecture psychocritique qui recourt à des connaissances qui ne sont inscrites d’aucune manière dans le texte.

Il faut bien se garder de limiter l’interprétation au seul domaine littéraire (Jorro, 1999). D’autres types de textes non fictifs comme les éditoriaux, les films documentaires, les caricatures, les discours publicitaires, politiques, etc. se prêtent aussi à l’interprétation : derrière le message que l’on comprend d’un éditorial peut se dessiner une prise de position souverainiste, républicaine, néo-libérale, socialiste, anti-intellectuelle, etc. Chaque discours public est porteur de valeurs, d’idéologies, d’intentions non inscrites mais qui peuvent être traquées à l’aide de connaissances et d’outils appropriés. La construction de significations n’est pas propre à la lecture littéraire, mais plutôt aux structures proliférantes qui se définissent par leur polysémie.

Comme les littéraires, les journalistes se livrent souvent au travail d’interprétation avec les résultats d’élection ou les sondages. Comprendre les chiffres d’un sondage revient à les lire pour savoir dans quelle proportion telle portion de la population appuie tel parti, tel sexe appuie tel autre, etc. L’interprétation amène plutôt une nouvelle signification qui n’apparaît pas dans les données compilées, mais qui provient plutôt de la lecture qu’en font les analystes. Ainsi peut-on interpréter une baisse constante après plusieurs sondages comme étant l’expression du mécontentement de tel tranche de l’électorat contre telle politique. Cette signification attribuée aux chiffres est une création, elle n’apparaît nullement dans les données, pas même de manière implicite ; elle est l’exploration d’un des possibles contenus dans les chiffres du sondage. Pour en arriver à cette signification, les analystes auront utilisé leurs connaissances de la situation politique, de l’histoire récente, de l’électorat, etc. Les chiffres deviennent alors un matériau pour un tout nouveau texte. Cette interprétation ne pourra prétendre au statut de sens communément admis que si elle parvient à recueillir un consensus relatif, c’est-à-dire si elle est perçue comme une explication plausible.

La sémiosis peircienne

L’interprétation s’inspire forcément, comme la compréhension, de la biographie du lecteur : ses expériences sociales et culturelles, ses connaissances, ses sentiments, ses goûts, etc. Charles Sanders Peirce (dans Francoeur, 1993, p. 43) a nommé « interprétants » ces signes récupérés par le travail d’interprétation. Il faut toutefois se garder de limiter l’interprétation à l’univers intime du lecteur, car toutes ses connaissances participent d’une socialisation active qui modélise considérablement ses lectures. L’idéologie joue donc un rôle fondamental dans le travail d’interprétation, car elle conditionne le lecteur de manière insidieuse, sans être nommée : « Les idéologies, que nous définirons comme des systèmes de production de sens et d’attribution des significations, sont, dans la perspective peircienne, des ensembles de signes interprétants qui organisent le réel et tendent à l’organiser dans la totalité » (Francoeur, 1993, p. 59). Inévitablement, ces signes individuels et collectifs participeront à l’élaboration d’une signification.

L’interprétant revêt pour Peirce (dans Francoeur, 1993, p. 43) deux statuts différents : d’une part, les signes individuels et collectifs que le lecteur réactive dans son interprétation ; d’autre part, la signification qu’acquiert le signe et qui est appelée à participer à de nouvelles interprétations comme nouveau signe à interpréter. Dans ce travail, le Moi créateur médiatise donc toute interprétation en projetant le signe vers de nouvelles significations qui, à leur tour, seront récupérées par de nouveaux interprètes.

Une telle démarche d’interprétation des signes de l’art constitue une mise en relation avec l’ensemble des expériences déjà vécues par l’interprète, qu’elles soient ou non de nature artistique, et comme une comparaison avec tous les interprétants collectifs dont se nourrit sa culture vive. Cette expérience, la sémiotique de la littérature la verra comme un mouvement de va-et-vient qui s’établit entre l’oeuvre interprétée, son interprète et l’objet dont elle tient lieu pour ce dernier […]. C’est pourquoi l’expérience esthétique sera dite sémiosis, c’est-à-dire signe dynamique, action de signifier, donc action d’interpréter.

p. 66

La sémiosis implique donc une remise en circulation obligée des significations, rendant ainsi la chaîne interprétative infinie : sans cesse, l’interprétant créé nourrira une nouvelle interprétation en ce qu’il s’inscrit dans une mise en commun obligée des lectures.

La nécessaire socialisation de l’interprétation

L’interprétation passe obligatoirement par une confrontation sociale qui lui conférera sa légitimité. Elle est l’actualisation d’une signification par un sujet au sein d’une communauté, dans la mesure où elle participe à la sémiosis ininterrompue : « L’interprétation des textes extériorise les processus de compréhension du lecteur » (Jorro, 1999, p. 99). Le sens, lui, est admis – il fait tout de même généralement consensus même s’il n’est pas unique et défini – ; il n’a pas à être diffusé pour trouver sa légitimité. En revanche, l’interprétation tire sa justification de cette socialisation. Sans mise en discours, sans confrontation avec l’Autre, l’interprétation ne peut être reconnue et demeure une création personnelle. L’interprète doit veiller à ce que son interprétation dépasse le statut de signe subjectif pour devenir signe social, pour qu’il puisse participer à la circulation des signes, la sémiosis.

Molino (1989) distingue le travail de l’interprète et celui de l’analyste qui, lui, doit aller beaucoup plus loin dans l’élaboration de son explication, car il ne fait pas que créer, il propose une explication qui doit être vérifiable : « Il n’y a pas de limite à l’interprétation » (p. 49), car elle est création de signification. Le travail de l’analyste, lui, est très différent : « il cherche non à interpréter le texte, mais à en rendre compte. Se produit alors un décrochage entre interprétation et analyse » (Ibid.). L’analyste étudie « chacune des trois dimensions [signes du texte, de l’auteur et du lecteur] et les confronte sans cesse l’une à l’autre » (Ibid.). Il a un devoir de vision globale que n’a pas l’interprète, puisqu’il confrontera tôt ou tard sa lecture avec une communauté de lecteurs. D’où l’interprète-analyste tirera-t-il la validité de son travail ? Dans l’intrication du texte par définition complexe, polysémique, en proposant une avenue sémiotique pour y cheminer : « L’interprète-analyste pose des questions au texte ; à lui de construire et de proposer des modèles précis et validables pour y répondre » (p. 50). Ainsi, la spécificité de l’analyste se traduit par un certain devoir de scientificité.

La complémentarité de la compréhension et de l’interprétation

La réorganisation du sens inhérente à la compréhension ne saurait être réduite à un message unique qu’aurait cherché à transmettre l’auteur. C’est plutôt à une représentation du monde que donne accès la compréhension. « Ce qui est à comprendre ce n’est pas la vie psychique de celui qui parle derrière le texte, mais ce dont il est parlé, […] la sorte de monde que l’oeuvre déploie » (Berthier, 1999, p. 95). L’interprétation serait justement la tentative d’explication de cette pluralité des mondes. Elle cherche à « dégager les mondes possibles de la littérature du monde de la réalité objective ou intersubjective » (Ibid.). En somme, la lecture construit des mondes ; qu’elle cherche à comprendre le sens des textes en contournant les obstacles qu’ils dressent ou à les interpréter en leur prêtant de nouvelles significations, l’objectif du lecteur est toujours le même : se projeter dans un monde autre pour y concevoir une image de soi, s’y sentir un peu plus familier à travers ses propres stéréotypies.

Dans cette construction des mondes possibles, il s’avère bien difficile de déterminer laquelle des deux étapes précède l’autre. Doit-on comprendre pour ensuite interpréter ? Nous avons apporté dans cet article une réponse glanée chez plusieurs chercheurs : le signe à comprendre est réduit à l’échelle du lecteur, de ses connaissances, dans une conceptualisation décentrée du mot, de la phrase ; le signe à interpréter, lui, est projeté vers de nouvelles significations. Il ressort que ces interprétants issus du travail d’interprétation nourrissent en retour la compréhension d’une polysémie dont le texte était dépourvu avant l’analyse plus approfondie. Sans avancer comme Vandendorpe (1992) que la compréhension suit l’interprétation – puisque ce débat sur leur apparition chronologique ne nous permet pas de progresser beaucoup –, nous affirmerons plutôt qu’elles agissent en concomitance, l’une puisant dans les signes produits par l’autre. Ce sera là la définition d’une lecture littéraire riche, productive : les informations comprises sont appelées à être interprétées, les deux registres devant ainsi être présentés dans leur concomitance dès les premiers apprentissages de la lecture. Le lecteur explore alors les possibles des signes du texte pour, en retour, enrichir sa compréhension à l’aide des nouvelles significations qu’il a lui-même créées et validées dans le texte.

Figure 1

Complémentarité de la compréhension et de l’interprétation

En définitive, « la compréhension correspond à la stabilisation de l’interprétation : non plus “ un point de vue sur ” mais une interprétation supposée admise, et partagée » (Olson, dans Grossmann, 1999, p. 152). Cette stabilisation de l’interprétation, par définition inscrite dans le social, nous l’avons nommée « sens », parce qu’elle participe d’une nouvelle compréhension. Aussi, sans cesse le sens est-il appelé à se transformer, à la lumière des nouveaux interprétants qui le nourrissent. Son caractère consensuel naîtra de la mise en discours des interprétations successives qui tendent, à mesure qu’elles sont confirmées, à se cimenter autour de certaines significations et à se muer en explication du texte.

Prolongements didactiques

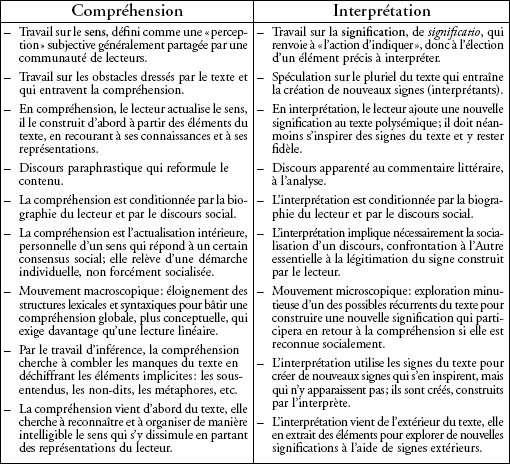

Pour faciliter l’apprentissage de ce mouvement dynamique en lecture littéraire, nous avons opposé, dans le tableau 1, les principales polarités dégagées dans notre essai de synthèse critique. Il faudra lire ce tableau comme une décomposition parfois grossière des mouvements impliqués dans l’activité de lecture littéraire, en compréhension et en interprétation, schématisation qu’on devra évidemment rapporter à l’ensemble des développements de cet article pour mieux nuancer le mouvement induit par chacune des dyades.

L’exemple de L’Écume des jours

Nous proposerons, pour terminer, un exemple bien sommaire d’enseignement-apprentissage de la compréhension et de l’interprétation de textes littéraires en récupérant une séquence didactique construite pour des élèves du collégial québécois (18-19 ans). Pour constituer le cadre de l’apprentissage, nous avons conçu avec les élèves avant la lecture une situation-problème qui avait comme noeud interprétatif le travestissement des codes du conte de fées par Vian dans L’Écume des jours : le mariage est clairement posé non comme le dénouement heureux attendu, mais comme l’événement déclencheur des malheurs de Colin et de sa bande. Une fois cette piste interprétative lancée s’entame véritablement le travail de compréhension et d’interprétation : avant la lecture, l’enseignant lit à voix haute des extraits ciblés du texte dans lesquels il explicite ses propres processus inférentiels en analysant, par exemple, la scène grotesque du mariage où la maladie apparaît pour la première fois. Les élèves sont aussitôt invités à interpréter, en sous-groupes, un second passage illustrant l’univers hostile dans lequel évolue Colin après son mariage. Progressivement, ils apprennent à lier, avec l’aide de leur enseignant et de leurs camarades, des éléments du texte à une piste interprétative qui n’apparaît même pas de façon implicite dans le roman.

Tableau 1

Synthèse des caractéristiques de la compréhension et de l’interprétation

Au cours de leur lecture individuelle, les élèves ont pour tâche d’approfondir l’interprétation à peine ébauchée avec leur enseignant en tentant d’y lier le maximum d’isotopies. Dans un tel cadre didactique, l’enseignant n’impose pas une lecture unique, il permet aux élèves de construire leurs compétences interprétatives en se rattachant à un problème posé d’entrée de jeu, parce que, seul, l’apprenti-lecteur ne peut se lancer dans une tâche d’interprétation : il ne parviendra pas à isoler un problème pertinent, qui réponde aux caractéristiques du texte et qui ne soit pas une dérive créative. Ainsi, au cours de sa lecture individuelle, l’élève se construira une compréhension qui repose en partie sur l’interprétation qu’il enrichira au fur et à mesure qu’il progressera dans le texte. En se rattachant au problème posé, il apprendra à se faire sensible à un plus grand nombre d’isotopies du texte. Une fois la lecture terminée, l’apprentissage se continue en classe, en travail coopératif, dans la confrontation des hypothèses de lecture, dans le test du consensus où chacun devra défendre ses intuitions parfois hésitantes. Les questionnements individuels du lecteur-expert se transposent alors dans la classe, pour que les élèves comprennent de quelle façon le lecteur interprète doit lui-même valider ses pistes interprétatives en se rapportant continuellement au texte, processus que l’enseignant devra clairement expliciter en mettant en lumière les mécanismes des négociations qui se déroulent dans le travail coopératif.

Cette émergence d’une lecture littéraire, inchoative, place-t-elle l’interprétation avant la compréhension ? Dans la séquence didactique présentée ici, à des fins d’apprentissage, certes. Mais dans l’activité de lecture du sujet, nous ne pouvons trancher. Nous croyons seulement que la compréhension du contenu d’un texte facilite le travail interprétatif qui nourrit la compréhension qui, en retour, enrichit l’interprétation, qui débouche sur une compréhension plus fine qui… se révèle une condition essentielle pour qu’émerge le plaisir durable et renouvelé de la lecture littéraire.

Appendices

Note

-

[1]

Ces définitions de la compréhension et de l’interprétation s’inspirent des grandes lignes des distinctions proposées dans le tableau-synthèse de cet article (voir le tableau 1, p. 691).

Références

- Berthier, P. (1999). Le second apprentissage de la lecture. Paris : Anthropos.

- Calvez, V. (1999). Lire (et comprendre) Zadig de Voltaire ou comment y entrer ?… et comment (s’) en sortir ? Enjeux, 46, 47-56.

- Canvat, K. (1999). Comprendre, interpréter, expliquer, décrire les textes littéraires. Postures de lecture et opérations métacognitives. Enjeux, 46, 93-115.

- Chelard-Mandroux, I. et Tauveron, A.-M. (1998). Enseigner la lecture de l’oeuvre littéraire au lycée. Paris : Armand Colin.

- Daunay, B. (1997). La paraphrase dans le commentaire de texte littéraire. Pratiques, 95, 97-124.

- Desrosiers-Sabbath, R. (1992). L’inférence en lecture et le profil d’apprenants. In M. Lebrun et M.-C. Paret (dir.), L’hétérogénéité des apprenants (p. 91-96). Paris : Delachaux et Niestlé.

- Dumortier, J.-L. (1991). Questionnaires en question. Enjeux, 23, 71-87.

- Eco, U. (1985). Lector in fabula. Paris : Grasset.

- Falardeau, É. (2002a). Pistes d’entrée pour la lecture de textes littéraires au collégial. Thèse de doctorat, Université Laval.

- Falardeau, É. (2002b). La préparation à la lecture pour améliorer les compétences des élèves en littérature. Pédagogie collégiale, 16(1), 6-11.

- Francoeur, L. (1993). Grimoire de l’art, grammaire de l’être. Québec/Paris : Les Presses de l’Université Laval/Klincksieck.

- Gadamer, H.-G. (1996). Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique (trad. P. Fruchon, J. Grondin et G. Merlio). Paris : Éditions du Seuil.

- Gervais, B. (1993). À l’écoute de la lecture. Montréal : VLB Éditeur.

- Giasson, J. (dir.) (1990). La compréhension en lecture. Boucherville : Gaëtan Morin.

- Giasson, J. (1992). Stratégies d’intervention en lecture : quatre modèles récents. In C. Préfontaine et M. Lebrun (dir.), La lecture littéraire (p. 219-239). Montréal : Les Éditions Logiques.

- Grossmann, F. (1999). Littératie, compréhension et interprétation des textes. Repères, 19, 139-166.

- Irwin, J. et Baker, I. (1989). Promoting active reading comprehension strategies. Englewood Cliff, NJ : Prentice-Hall.

- Jorro, A. (1999). Le lecteur interprète. Paris : Presses universitaires de France.

- Lebrun, M. (1987). Vers un modèle intégré des critères de compréhension en lecture au collégial, Université Laval, Thèse de doctorat.

- Molino, J. (1989). Interpréter. In C. Reichler (dir.), L’interprétation des textes (p. 9-52). Paris : Éditions de Minuit.

- Privat, J.-M. (1995). Sociologiques des didactiques de la lecture. In J.-L. Chiss, J. David et Y. Reuter (dir.), Didactiques du français. État d’une discipline (p. 133-153). Paris : Nathan.

- Rémond, M. (1999). Apprendre à comprendre l’écriture. Psycholinguistique et métacognition : l’exemple de CM2. Repères, 19, 203-224.

- Reuter, Y. (1981). Le champ littéraire : textes et institutions. Pratiques, 32, 5-29.

- Reuter, Y. (1992).Enseigner la littérature. Recherches, 16, 55-70.

- Tauveron, C. (1999a). Des enfants de 6 à 10 ans en quête de sens. Enjeux, 46, 5-25.

- Tauveron, C. (1999b). Comprendre et interpréter le littéraire à l’école : du texte réticent au texte proliférant. Repères, 19, 9-38.

- Terwagne, S., Lafontaine, A. et Vanhulle, S. (1999). Lectures interactives d’Amos et Boris. Pour un apprentissage par étayage de l’interprétation d’oeuvres littéraires. Enjeux, 46, 27-46.

- Vanderdorpe, C. (1992). Comprendre et interpréter. In C. Préfontaine et M. Lebrun (dir.), La lecture et l’écriture. Enseignement et apprentissage (p. 159-182). Montréal : Les Éditions Logiques.

List of figures

Figure 1

Complémentarité de la compréhension et de l’interprétation

List of tables

Tableau 1

Synthèse des caractéristiques de la compréhension et de l’interprétation