Abstracts

Résumé

Le présent article offre un aperçu des rencontres et interactions entre les champs de la photographie et de la sémiotique depuis 1961 (date de publication de l’article fondateur de Roland Barthes “Le Message photographique”). Il analyse successivement trois aspects de cette problématique: a) la grande diversité des analyses sémiotiques du fait photographique; b) les apports mutuels des deux domaines, puisque la sémiotique a changé notre manière de voir la photographie et vice versa; c) les problèmes et les opportunités qui se profilent lorsqu’on cherche à articuler théoriquement les deux domaines.

Abstract

This article proposes first of all a survey of the encounters and interactions between photography and semiotics since 1961 (date of publication of the seminal article by Roland Barthes on "The Photographic Message"). It then examines successively the three following aspects: a) the wide range of semiotic analyses of photography that have been proposed since 1961; b) the mutual enrichments of both domains, for photography has shaped our vision of semiotics as much as semiotics has redefined our approach to photography; c) the problems and challenges that emerge when one tries to amalgamate both domains at a theoretical level.

Article body

Une rencontre qui n’a plus lieu?

Il est certain que pour beaucoup, les voies de la sémiotique et des études photographiques, lesquelles ont été fort intenses, divergent aujourd’hui de manière presqu’irrémédiable et que leurs univers respectifs semblent devenus comme incompatibles. Pour le dire de manière sans doute simpliste, trop simpliste: dans une revue comme Études photographiques, le paradigme dominant n’est pas la sémiotique, et le dernier numéro de Protée consacré exclusivement à la photographie (“La reproduction photographique comme signe”) remonte déjà au début des années 90.

D’une part, les études photographiques cherchent ailleurs leurs assises théoriques et méthodologiques, par exemple du côté de l’histoire (Sandweiss 2002), de l’histoire culturelle (Kaplan 2005), des études culturelles (Vettel-Becker 2005), plus exactement des études culturelles ‘libérées’ de la base sémiotique qui avait été posée à un moment donné comme un de ses fondements (Hamilton 1997), de la philosophie (Maynard 1997) ou, de plus en plus, de l’histoire des technologies (Baetchen 2001; Kittler 1999), voire de toutes ces disciplines en même temps.

D’autre part, la sémiotique, même celle de l’image, est loin de privilégier l’objet photographique. En fait, la réflexion sémiotique sur l’image ‘en général’, qui est réelle et vivante, n’accorde pas toujours énormément d’importance à la distinction entre types d’images ‘spécifiques’, de sorte qu’il ne demeure que peu de place, du moins chez certains, pour l’étude sémiotique de l’image photographique telle qu’en elle-même. Y compris chez des sémioticiens purs et durs comme Jean-Marie Floch, l’analyse du discours photographique reste toujours tributaire, dans un geste anti-essentialisant, d’une analyse plus englobante du discours (2003: 8), comme s’il fallait fuir, coûte que coûte, le danger d’une hypostase des médias. La démarche des sémioticiens liégeois du Groupe μ dans le Traité du signe visuel (1993) en est une bonne illustration: la photographie y joue un rôle clé, mais ce rôle consiste surtout à faire surgir (et à aider à mieux penser) certains aspects d’une théorie générale de l’image (par exemple les concepts de profondeur de champ, de netteté ou encore d’homogénéité).

La conclusion qui s’en tire pourrait être simple: sémiotique et photographie ont pu se croiser un jour, mais leur rencontre semble, actuellement, avoir perdu beaucoup de ses enjeux et de son urgence. La sémiotique, aujourd’hui, a d’autres priorités (on n’en est plus à la triade: signe, code, système) et il en va de même pour les études photographiques (qui n’en sont plus à mettre en avant la notion de médium).

Quelques repères historiques

Ce que pareille conclusion oublie, peut-être, c’est que les rapports entre sémiotique et photographie furent, dès le départ, difficiles mais aussi extrêmement variés, même à l’époque (c’est-à-dire au début des années soixante) où les deux domaines semblaient converger plus directement. Il suffit de se rappeler ici les analyses de Roland Barthes sur le “message sans code” de la photographie (1961), début bien paradoxal d’une rencontre entre deux compagnons qui ne feront, tout compte fait, que peu de route ensemble.

Si le principe d’une ‘absence de code’ a pu laisser perplexes les sémioticiens vers 1960, ceux d’aujourd’hui se posent sans doute autant, sinon davantage de questions sur le mouvement de ‘surcompensation’ codifiante qui a suivi le coup d’envoi barthésien. Car le code n’est pas resté absent longtemps et la sémiotique s’est toujours efforcée de mettre au jour le caractère codifié du ‘langage’ photographique. À commencer par Barthes lui-même qui a développé une théorie des connotations photographiques, parfaitement cernables en termes de signes et de codes (1961): la pose ou l’éclairage, par exemple, ou encore les accessoires, le niveau proprement dénotatif, celui de l’enregistrement de ce qui se trouve devant l’objectif, se dérobant toujours à toute transmutation codique ou sémiotique (le fameux noème photographique du “ça a été” n’a pas dû surprendre en 1980 les lecteurs familiers des premiers travaux de l’auteur sur le médium).

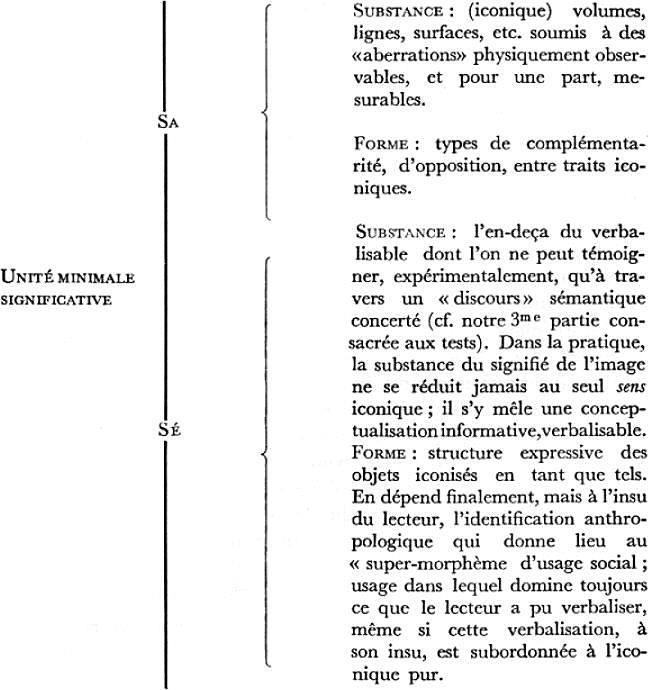

On peut penser aux tentatives d’un René Lindekens — qui peuvent paraître très formelles et formalisées à nos yeux mais qui étaient tout à fait dans l’air du temps — pour transférer les principes-clés de la sémiotique (en l’occurrence hjelmslévienne) à l’ère de la linguistique dominante à l’étude de la photographie. Ces tentatives ne se limitent plus, comme chez Barthes, à la seule couche connotative du signe iconique (dont le signe photographique est un exemple selon Lindekens), mais prennent en compte la totalité du signe.

Rappelons ici une thèse essentielle de cette étude:

Dans la perspective de notre recherche, nous retiendrons la probabilité pour tout spectateur d’images d’être plus ou moins consciemment (ou inconsciemment) en mesure d’opposer réel et réel iconisé, et même d’attribuer à un certain élément d’iconisation (le contraste) — ou en tout cas, à partir des modifications que subit ce contraste et dans la mesure où elles régissent sur les deux autres éléments ‘structuraux’ de détails et de contours — une variation de ‘sens’.

Lindekens 1971: 97

Et regardons par exemple la manière dont Lindekens synthétise le schéma du signe iconique:

Figure 1

On le voit, chez lui, la recherche sur la photographie s’effectuait encore fortement dans le cadre d’une recherche plus globale sur le signe iconique et restait, malgré tout, très inféodée au système verbal (les “variations de sens” étaient mesurées par les réponses écrites à des stimuli visuels).

Une forme sémiotiquement plus ‘pure’ (c’est-à-dire moins marquée par la domination du modèle linguistique) des études sur la photographie se donne dans le livre de Jean-Marie Floch: l’auteur déclare au seuil de son ouvrage que ce qui l’intéresse n’est pas le ‘signe’ photographique (il s’en prend à la fois aux théories essentialisantes — qu’il qualifie également d’“utopiques” — de la photographie et aux théories de Peirce, dont il taxe la triade icône/index/symbole de “positiviste”), mais la ‘signification’, définie comme l’effet d’une série de rapports entre le perceptible et l’intelligible (le cadre global du livre est hjelmslévien, mais laisse déjà une place très grande au spectateur).

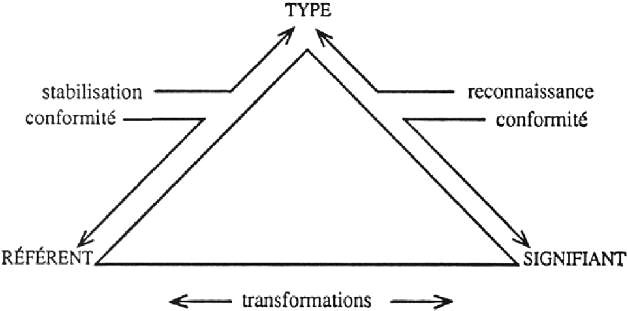

Ce passage du signe à la signification (et à la communication visuelle) est capital. D’abord parce qu’il correspond à un élargissement qui est en train de se produire dans la sémiotique tout entière (et que Paolo Fabbri décrira plus tard comme “le tournant sémiotique” [1998]). Ensuite et surtout parce qu’il ‘traduit’ d’une certaine façon les débats très vifs sur l’iconisme qui cesse petit à petit d’être pensé en termes de ‘ressemblance’ (et la photographie, message ‘sans code’, passe dans cette optique pour un exemple superlatif de ressemblance) pour être pensé, comme tout objet sémiotique, en termes de codes, de conventions, d’apprentissage, de communication, bref de négociations de sens. Pour un aperçu de ces débats, lancés par Umberto Eco (1975: 256-284) puis par le goodmanien Joel Snyder (1980), et une synthèse fort pratique des nouvelles recherches cognitives, on peut se reporter au Traité du signe visuel du Groupe μ qui propose de remplacer le rapport iconique ‘simple’ entre signe et objet par une structure ternaire:

Figure 2

Parallèlement à ces approches, l’objet photographique s’ouvre aussi à une lecture sémiotique toute autre, celle de Peirce. Il est inutile de rappeler que le dernier livre de Barthes, La chambre claire, même s’il n’est pas peircien du tout (son vocabulaire se veut proche de la phénoménologie) et, surtout, le premier livre de Philippe Dubois, L’acte photographique (1983), ont beaucoup fait pour imposer une lecture ‘indicielle’ de la photographie qui n’avait plus grand-chose à voir avec les grilles de Saussure ou de Hjelmslev.

De nombreuses autres études de type peircien commencent à se multiplier à ce moment: conceptuellement parlant, L’image précaire de Jean-Marie Schaeffer (1987) est sans aucun doute le livre le plus novateur et le plus solide de ces ouvrages; Du photographique de R. Krauss (1990), le plus énigmatique, en tout cas du point de vue de l’histoire culturelle; et Philosophie de la photographie de Henri Van Lier (2005 [1ère édition 1983]), le plus barthésien et, peut-être pour cette raison, le moins lu. On verra plus loin que l’influence de ces textes s’est avérée très inégale, l’apport de Schaeffer et surtout de Van Lier restant injustement méconnus. Cependant, l’importance de ces livres concerne moins la critique du formalisme ou de l’abstraction de la sémiotique saussurienne que la réintroduction du sujet ou plus exactement des sujets de la sémiotique.

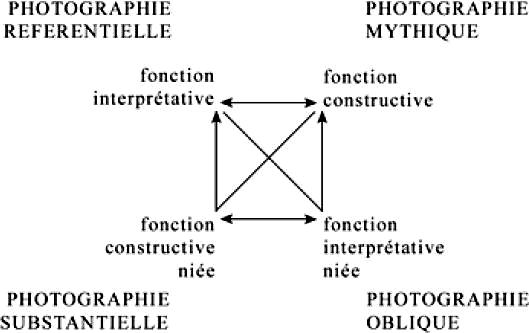

Enfin (ou plutôt dès lors), l’on observe que l’intérêt des sémioticiens se déplace vers les usages de la photographie, du moins tels qu’on peut les déduire d’une analyse sémiotique de l’objet photographique: selon le point de vue que l’on adopte au départ, saussurien ou peircien, le résultat sera bien entendu très différent, mais le principe ne change pas: ce dont il s’agit, c’est bel et bien d’un glissement du signe à ses emplois. À titre d’exemple, on peut citer ici les deux carrés sémiotiques justement célèbres construits par Jean-Marie Floch (2003: 11,13) qui montrent bien ce glissement de l’analyse interne de la photographie à la description de ses emplois, c’est-à-dire de ses valeurs sociales:

Figure 3

Figure 4

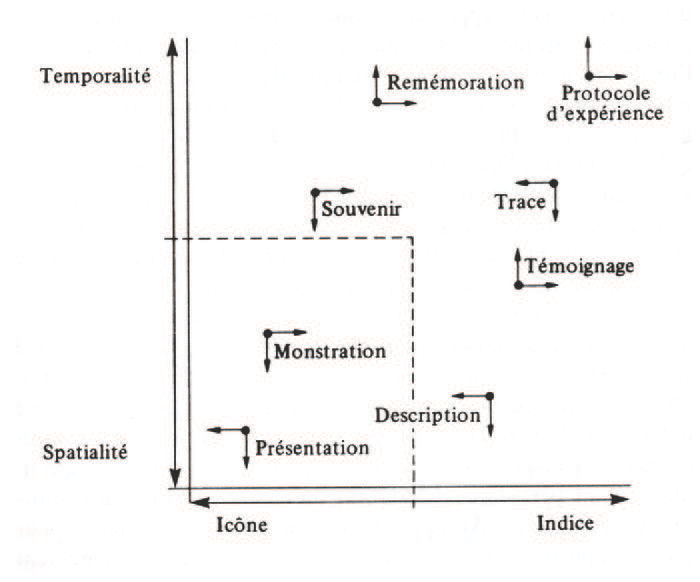

Une variante plus complexe et moins hjelmslévienne se donne à lire chez Jean-Marie Schaeffer (1987: 187-189):

Figure 5

Un premier dialogue

Mais trêve de parcours historiques et parfois individuels. Voyons plutôt ce que la sémiotique a pu apporter à l’étude de la photographie, et réciproquement, car l’image photographique est quelque chose qui, par sa résistance même à la sémiotique, a joué un rôle dans plus d’un débat théorique. J’aborderai ensuite les difficultés rencontrées dans ce genre de débats: ce sera une façon d’introduire de biais les possibles enjeux d’un nouveau débat entre photographie et sémiotique.

À l’époque de la sémiotique ‘traditionnelle’ (et j’entends par là, la sémiotique structuraliste des années 60 et 70), les apports décisifs de la sémiotique aux études photographiques sont doubles: grâce à la sémiotique, l’étude de la photographique a su et pu s’émanciper tout d’abord de la double tutelle de l’histoire de l’art et de l’histoire des technologies qui avaient dominé jusque-là l’étude ‘sérieuse’ de la photographie. Le structuralisme, dont la sémiotique était sans conteste le fer de lance, s’était emparé d’une série d’objets nouveaux, ceux de la nouvelle culture de masse dont la photographie faisait incontestablement partie (même si elle était analysée avant tout dans le cadre du discours publicitaire).

Cette influence — bénéfique — n’a malheureusement pas été fort durable, d’abord à cause de l’intrusion d’une discipline concurrente, la sociologie, exemplifiée surtout par le livre de Pierre Bourdieu, Un Art moyen (1965), ensuite, et de manière plus décisive, à cause du retour de l’histoire de l’art (expliqué sans doute par la pénétration de la photographie dans les sphères légitimes de l’art: musées, galeries, ou salles de vente, le modèle dominant de la photographie cessant d’être journalistique et documentaire pour redevenir artistique dans les années 60 et 70). Ces glissements sont particulièrement nets dans le cas de Barthes dont la trajectoire montre bien la manière dont la sémiotique ‘perd’ ou ‘abandonne’ petit à petit les objets nouveaux de la culture de masse des années 60: si la photographie au début était encore avant tout la photographie publicitaire ou la photographie de presse, ses derniers textes sur la photographie se détourneront de ce type d’images pour en revenir à des images esthétiquement, historiquement ou psychologiquement plus valorisées, c’est-à-dire infiniment plus conventionnelles que les publicités Panzani (cf. Marty 2006: 129-134).

Une seconde contribution touche à la définition même de l’image photographique, de son ‘essence’, si l’on veut. Étant donné les difficultés d’appliquer la sémiotique structuraliste (ce qui n’a évidemment empêché personne de le faire), plusieurs sémioticiens se sont tournés vers la sémiotique peircienne, dont on a détaché la triade icône/index/symbole pour proposer une analyse générale de la photographie dans une visée à la fois essentielle et différentielle (essentielle parce que axée sur une définition abstraite et universelle, différentielle parce que faite toujours en comparaison avec d’autres médias).

S’agissant de ce deuxième point, l’influence de la sémiotique est restée également fort modeste. En même temps, elle s’est avérée aussi plus durable, puisque les accents peirciens introduits en cette période vont peu à peu faire partie intégrante de toute approche scientifique sérieuse sur la photographie (ce dont la sémiotique de type continental n’a pas été capable). Pour éclairer cette ambivalence, revenons un instant sur les trois auteurs qui, plus ou moins dans le sillage de Roland Barthes et de Philippe Dubois, explorent l’indexicalité de l’image photographique. Les trois livres de Rosalind Krauss, Henri Van Lier et Jean-Marie Schaeffer (car tel est l’ordre historique dans lequel il convient de les présenter) introduisent chacun des idées très novatrices sur la photographie comme index, sans que se dégage une approche unifiée de cette forme de sémiotique et sans que le véritable impact des changements théoriques proposés ait su porter tous ses effets, pour des raisons avant tout historiques. Le volume de Van Lier, le plus ‘littéraire’ des trois (le terme de philosophie qui apparaît dans le titre ne semble avoir été choisi que pour mieux permettre à l’auteur de se moquer gentiment d’une certaine idée de la philosophie), propose des développements très stimulants sur les différences entre index et indice, mais il ne semble pas que les discussions proprement sémiotiques les aient jamais relevés. L’ouvrage de Krauss, qui d’ailleurs n’existe comme livre qu’à travers la traduction française, met en avant, à partir d’une réflexion sur la photographie, l’indexicalité de l’art (contemporain) en général, mais la circulation des idées entre les sphères de l’histoire de l’art et de la sémiotique demeure très floue. Enfin, le livre de Schaeffer, qui définit la photographie comme “icône indicielle” aurait pu trancher dans bien des débats inutiles sur les différences entre photographie et peinture, mais il a souffert de l’avènement de la photo numérique qui a pu faire croire, à tort, que la photographie perdrait désormais son caractère indiciel. De plus, tous ces travaux ont subi les contrecoups de l’arrivée non programmée des techniques numériques qui a bloqué, pour un instant, toute réflexion sérieuse sur l’indexicalité photographique et, de manière plus nocive encore, sur la spécificité médiatique. Les spéculations parfois sauvages sur le passage ‘intégral’ au numérique ont pu balayer tout débat sur les questions de spécificité (la relance de ces débats est récente et ce n’est sans doute pas par hasard qu’elle émane justement de ceux qui ne sont pas suspects de faire le jeu des penseurs traditionnels: les spécialistes des nouveaux médias, à commencer par Lev Manovich, dont le très influent The Language of New Media (2000) ouvre sur un vibrant plaidoyer en faveur de la spécificité médiatique à l’ère de la reproductibilité numérique).

Et puisqu’un malheur ne vient jamais seul, s’ajoute à cela, qu’au moment où les analyses peirciennes se penchent intensément sur ces questions de la spécificité (c’est-à-dire sur la spécificité du discours photographique à l’intérieur des discours visuels et de ceux-ci à l’intérieur du discours en général), la question même de la spécificité, que l’on sait être une question ‘typiquement moderniste’ (rappelons, entre autres, les Clement Greenberg, Michael Fried et Stanley Cavell), s’efface de l’horizon des recherches en histoire de l’art, attirées depuis par le modèle des visual studies, davantage tournées vers le sujet, le contexte, le politique, etc. Si de nos jours la question de la spécificité médiatique opère un retour certain, il n’est pas faux de penser que c’est en partie grâce à la photographie, domaine où l’on a continué à s’intéresser, de manière un peu anachronique peut-être, à la spécificité médiatique (Fried 2005; Elkins 2006).

Inversement, qu’est-ce que la photographie a apporté à la sémiotique? D’abord et avant tout, une très heureuse diversification interne: grâce à l’importance de l’indexicalité (sujet classique s’il en est, rappelons-le, dans les discussions sur la photographie, sémiotiques et autres) d’une part, et à l’application difficile de l’approche saussurienne-hjelsmslévienne d’autre part, la sémiotique n’a pas pu ignorer son clivage fondateur entre peirciens et greimassiens. La sémiotique de la photographie a été un des rares domaines où les deux tendances s’affrontent de manière créative. Cela s’est traduit par des attaques croisées: par exemple, le livre très hjelmslévien de Floch n’hésite pas à s’en prendre aux analyses peirciennes de la photographie, tandis que certaines études, directement ou indirectement peirciennes, qui mettent l’accent sur l’acte photographique attaquent le formalisme structuraliste. À ce sujet, on ne saurait être plus clair que Jean-Marie Schaeffer lorsqu’il déclare en ouverture de son livre:

Je pars de l’idée que l’image photographique est essentiellement (mais non exclusivement) un signe de réception. Je soutiens donc qu’il est impossible de la comprendre pleinement dans le cadre d’une sémiologie qui définit le signe au niveau de l’émission. (…) (L)’image photographique considérée en elle-même n’est pas un message.

Schaeffer 1987: 9-10

Toutefois, la rencontre des deux sémiotiques s’est aussi traduite par des prises de position communes, notamment quant à l’importance du sujet de la sémiosis. Un bel exemple du dialogue entre les courants sémiotiques est illustré dans la Philosophie de la photographie d’Henri Van Lier qui propose, entre autres, un élargissement intéressant du concept d’index (2005: 154-157). Il n’est pas exagéré de dire que, même si elle s’est avérée impuissante à combler le fossé entre les deux approches, la photographie a pesé sur la réorientation (subjective, pathémique, proprioceptive) de la sémiotique saussurienne.

Corollairement, la photographie a permis aussi une diversification externe: la dimension subjective et communicationnelle très forte de la photographie a sans doute contribué aussi au rapprochement entre sémiotique et rhétorique. En général, la photographie s’avère un domaine idéal pour la réflexion sur l’interdisciplinarité, quand bien même les recherches interdisciplinaires ont encore un très long chemin à parcourir en ce domaine qui dispose d’un canon étonnamment stable, tant en ce qui concerne ses repères théoriques (Sontag, Barthes, Benjamin) que son corpus: malgré quelques élargissements, notamment du côté de la photographie ‘vernaculaire’ ou scientifique, ce que les anthologies et les histoires de la photographie retiennent comme photographie continue à exclure de nombreuses pratiques (Baetens 2006; Baetchen 2006).

Écueils, entraves, obstacles

Les débats entre sémiotique et photographie ne sont pas seulement rendus complexes par les particularités de chacun des pôles, ils sont aussi brouillés par toute une série de facteurs externes qu’il n’est pas toujours facile de mettre entre parenthèses.

À mesure qu’on cherche à définir l’être de la photographie, on se rend compte que l’objet de l’analyse s’évapore:

techniquement: sous l’effet de la numérisation, on efface le média en l’incorporant à l’hybridité médiatique postmoderne (la culture numérique, qui ‘embrasse’ tous les médias, les annihile en même temps); que l’hypothèse d’un ‘tout-numérique’, rendue très populaire par le succès croissant des travaux de Friedrich Kittler, par exemple, soit vraie ou fausse n’importe pas tellement; ce qui compte en revanche, c’est que ce genre d’idées amène à repositionner et à redéfinir l’objet de la discussion théorique même, qui porte moins désormais sur les médias que sur le phénomène de la médiatisation;

herméneutiquement: on constate un déplacement de l’image à l’action qui la rend possible (ou encore: dans la vision actuelle des choses, l’image en soi compte moins que le fait de prendre une image); on constate un déplacement analogue du sens de l’image au sens de l’emploi de l’image (ou encore: l’image en soi compte moins que l’usage qui en est fait).

De là un double glissement: d’une part, l’image photographique s’efface au profit de l’image en général; d’autre part, l’image-objet s’efface au profit de ses usages sociaux (pour une bonne synthèse de ces transformations, on peut se reporter au “reader” de Liz Wells sur la photographie (2003), qui fait actuellement autorité dans le monde anglo-saxon).

Il convient toutefois s’interroger un peu sur ces interprétations peut-être trop vite toutes faites:

cf. Mitchell 2006; Gunthert 2004, 2006

techniquement: les images changent moins qu’on ne le pense vu que la grande majorité des images numériques ressemblent à s’y méprendre aux images analogiques; la manipulation sauvage et la perte de l’indexicalité semblent limitées surtout à des pratiques très ‘locales’ (la publicité par exemple, ou l’expression artistique, soit deux pratiques photographiques dont le caractère ‘référentiel’ ou ‘indexical’ a toujours été sujet à caution);

herméneutiquement, force est de relever que les attentes et les pratiques des utilisateurs n’ont guère changé: nous voulons toujours qu’une image photographique soit ‘fidèle’, sans quoi on ne comprendrait rien aux discussions sur l’éthique du photojournalisme, ni aux réactions suscitées par des images de témoignage, d’espionnage ou de révélation sur internet

Dans cette perspective qui implique une réelle continuité des soucis photographiques, on comprend qu’il puisse y avoir comme un retour aux questions de spécificité médiatique: certes, la numérisation a radicalement changé la photographie, mais pas au niveau de l’image même. Ce qui est nouveau, c’est la rapidité avec laquelle il est maintenant possible de toucher un public en principe ‘universel’ (à condition qu’on ait accès à Internet, bien entendu). Et de même qu’on revient, d’une certaine façon, à des problèmes de spécificité médiatique, on cesse de privilégier exclusivement les aspects locaux, contextuels, historiquement variables de l’usage des photographies (cf. Fried 2005) qui s’efforcent de ramener la photographie dans le giron du modernisme pictural (pour une discussion de Fried, voir Elkins (2005) qui milite par ailleurs pour une ouverture encore plus grande du corpus photographique à des images et des pratiques jusqu’ici exclues du champ).

À cela s’ajoute que la mise en cause de l’uni(ci)té et de l’homogénéité photographiques se répercute aussi au niveau du cloisonnement ou au contraire de la fusion des médias. Telle perte de l’autonomie ne signifie pas que disparaissent les différences entre médias (par exemple, aux yeux de certains, répétons-le, sous l’influence du numérique), elle signifie au contraire que les médias ne peuvent plus s’approcher que de manière différentielle, à travers les différences infinies et sans cesse nouvelles et redéfinies qui les opposent à d’autres. Un média, dans cette perspective, est toujours un média ‘imbriqué’, c’est-à-dire un média qu’il convient d’analyser dans ses rapports avec d’autres médias. Ici encore, l’intuition de Barthes qui avait saisi la rhétorique de l’image (photographique) dans le jeu établi avec titres, légendes et autres textes d’accompagnement (Barthes 1964) s’est avérée profondément juste, quand bien même on n’en a peut-être pas encore tiré toutes les conséquences. Ainsi, nous continuons à penser les formes hybrides comme des formes qui détruisent la spécificité des médias, au lieu d’y voir un mécanisme qui complexifie au contraire cette spécificité (pour des analyses plus contemporaines de l’emboîtement médiatique, on peut se reporter à Kittler [1999]).

Logiquement, ces divers écueils permettent aussi d’esquisser un programme de recherche. Pour la sémiotique, en effet, cette nouvelle situation représente un nouveau défi mais également une belle opportunité: l’oscillation entre les questions de spécificité d’une part et de l’usage d’autre part aide à mettre de l’avant ce que la nouvelle sémiotique commence dès les années 80 à explorer réellement, à savoir le sujet. Corollairement, et là encore difficultés et opportunités se tiennent en équilibre, l’analyse sémiotique de la photographie permet aussi de reposer la question de l’interdisciplinarité. Le statut de la sémiotique est ici paradoxal: d’une part, elle est considérée par certains comme une science auxiliaire (cf. les études culturelles de la ‘tendance Stuart Hall’ comme Hamilton [1997]), ce qui signifie à la fois une reconnaissance et une régionalisation; d’autre part, elle se présente elle-même parfois comme une sorte de métadiscipline, ce qui peut entraîner des rejets.

Appendices

Note biographique

JAN BAETENS est professeur de théorie littéraire et d’études culturelles à l’université de Leuven. Ses recherches portent essentiellement sur les rapports entre systèmes verbaux et systèmes iconiques, de préférence dans le domaine de la culture populaire (roman-photo, bande dessinée, novellisation). Il est l’auteur d’un classique sur la tintinologie: Hergé écrivain (nouvelle édition chez Flammarion, 2006) et publie régulièrement de la poésie. Son dernier recueil est SLAM ! Poèmes sur le basketball, (Les Impressions Nouvelles, 2006).

Bibliographie

- BAETENS, J. (2006) “Conceptual Limitations of Our Reflection on Photography: The Question of ‘Interdisciplinarity’”. The Art Seminar II: Photography Theory. James Elkins (ed). New York/London & Cork: Routledge & Cork University Press.

- BAETCHEN, G. (2001) Each Wild Idea. Cambridge, Mass.: MIT.

- BAETCHEN, G. (2006) “Electricity Made Visible”. Wendy Hui Kyong Chun & Thomas Keenan (eds), New Media. Old Media. London: Routledge: 27-44.

- BARTHES, R. (1961) “Le message photographique”. In Communications 1.

- BARTHES, R. (1964) “Rhétorique de l’image”. In Communications 4: 41-50.

- BARTHES, R. (1980) La chambre claire. Paris: Seuil.

- BOURDIEU, P. (1965) Un art moyen. Paris: Minuit.

- ECO, U. (1975) Trattato di semiotica generale. Milano: Bompiani.

- ELKINS, J. (2005) “What Do We Want Pictures to Be? A Response to Michael Fried”.In Critical Inquiry 31 (4): 938-956.

- ELKINS, J. (2006) The Art Seminar III: Photography Theory, New York/London & Cork: Routledge & Cork University Press.

- FABBRI, P. (1998) La Svolta semiotica. Roma/Bari: Laterza.

- FLOCH, J.-M. (2003 [1986]) Forme de l’impronta. Roma: Meltemi. (1ère édition: Formes de l’empreinte, 1986).

- FRIED, M. (2005) “Barthes’s Punctum”. In Critical Inquiry 31 (3): 539-574.

- GROUPE μ (1993) Traité du signe visuel. Paris: Seuil.

- GUNTHERT, A. (2004) “L’image numérique s’en va-t’en guerre”. In Études photographiques 15: 124-134.

- GUNTHERT, A. (2006) “Les photographies de l’EHESS et le ‘journalisme citoyen’”. In Études photographiques 18: 120-137.

- HAMILTON, P. (1997) “Representing the Social: France and Frenchness in Post-War Humanist Photography”. Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Stuart Hall (ed.). London: Sage: 75-150.

- KAPLAN, L. (2005) American Exposures. Minneapolis: Minnesota UP.

- KITTLER, F. (1999 [1986]) Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: Stanford UP.

- KRAUSS, R. (1990) Du photographique. Pour une théorie des écarts. Paris: Macula.

- LINDEKENS, R. (1971) Eléments pour une sémiotique de la photographie. Bruxelles/Paris: AIMAV/Didier.

- MANOVICH, L. (2000) The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT.

- MARTY, E. (2006) Roland Barthes. Le métier d’écrire. Paris: Seuil.

- MAYNARD, P. (1997) The Engine of Visualization. Thinking Through Photography. Ithaca: Cornell UP.

- MITCHELL, WJT. (2006) “Realism and the Digital Image”. Allan Sekula and Critical Realism Today. Jan Baetens & Hilde Van Gelder (eds). Leuven: Leuven UP.

- SANDWEISS, M. A. (2002) Print the Legend. New Haven: Yale UP.

- SNYDER, J. (1980) “Picturing Vision”. In Critical Inquiry 6 (3): 499-526.

- VAN LIER, H. (2005 [1983]) Philosophie de la photographie. Paris/Bruxelles: Les Impressions Nouvelles.

- VAN LIER, H. (2005 [1992]) Histoire photographique de la photographie. Paris/Bruxelles: Les Impressions Nouvelles.

- VETTEL-BECKER, P. (2005) Shooting From the Hip. University of Minnesota Press.

- WELLS, L. (2003) The Photography Reader. London: Routledge.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5