Abstracts

Résumé

Au Burkina Faso, la gestion des ressources naturelles occupe une place centrale dans l’émergence de conflits en milieu rural. Elle est à la base de nombreux heurts. Ces derniers se font plus ressentir dans les zones d’accueils de transhumants à la recherche d’espaces de pâture. La coexistence de migrants avec des autochtones acquis à la pratique de systèmes traditionnels de production agro-pastorale est très souvent à l’origine des conflits.

Pour comprendre cette situation et y remédier, des études ont été entreprises dans quelques villages du sud-ouest du Burkina en 2002 et 2003. Sur la base d’observations participantes, d’enquête par questionnaires et guides d’entretiens semi structurés (individuels et collectifs), ces recherches ont examiné les instances locales de régulations des conflits. Il en résulte que les conflits concernant l’accès, l’exploitation et le contrôle des ressources naturelles sont d’une telle complexité que leur gestion efficiente demeure non évidente, tant au niveau local qu’administratif. Malgré tout, on peut observer que les producteurs arrivent à résoudre leurs différends à des échelles locales.

Mots clés:

- Conflits,

- instances locales,

- migrants,

- autochtones,

- gestion des ressources naturelles,

- Burkina Faso

Abstract

The management of natural resources is a main driver for the emergence of conflicts in the rural environment of Burkina Faso. It is at the origin of many incidents. Those are particularly frequent in areas in which migrant shepherds seek space and pasture. The coexistence of those migrants with the local indigenous population, which follows traditional agro-pastoral methods, is at the origin of most of the numerous conflicts.

In order to understand the situation and find solutions, studies were undertaken in selected villages in the southwestern part of Burkina Faso in 2002 and 2003. Based on participatory observation, surveys and individual as well as collective semi-structured interviews, local vectors of conflict resolution were analyzed. It was found that conflicts over resource access, use and control were of such complexity that their resolution is non obvious, at a local as well as an administrative level. Nevertheless, it was observed that producers are able to solve conflicts of interest at a local level.

Keywords:

- Conflicts,

- local vectors,

- migrants,

- indigenous,

- natural resource management,

- Burkina Faso

Article body

Introduction

L’idée d’une société africaine sans contradictions apparaît de plus en plus mythique. Les visions communautariste et idyllique du milieu rural doivent être nuancées par le caractère hautement conflictuel du tissu social rural. Tout aussi vieilles que les sociétés elles-mêmes, les contradictions se font de plus en plus visibles en dépit de la latence de la plupart d’entre elles. La marchandisation des rapports sociaux, la dimension organique des relations et la gestion de ressources naturelles en voie de raréfaction constituent autant de motifs concourant à expliquer la logique conflictuelle de la cohabitation des communautés.

Au Burkina Faso, la gestion des ressources naturelles occupe une place importante dans l’émergence de conflits en milieu rural. Elle est à la base de nombreux heurts. Ces derniers se font plus ressentir dans les zones d’accueil de migrants. La coexistence d’allochtones avec des autochtones acquis à la pratique de systèmes traditionnels de production agro-pastorale est très souvent à l’origine de multiples conflits (Tallet, 1998) s’expliquant par la mise en culture de pistes à bétail, l’exploitation des abords des points d’eau (étant donné que la saison des pluies est de plus en plus courte), l’absence de parc à bétail, le gardiennage insuffisant des troupeaux, etc.

De façon générale, le foncier s’affiche comme un champ propice au développement des conflits les plus divers entre agriculteurs/agriculteurs, éleveurs/agriculteurs, éleveurs/éleveurs. La littérature disponible sur la question tente diverses explications en abordant la question sous plusieurs angles. Sawadogo (1993), traitant du droit foncier traditionnel, conclut qu’il obéit à des règles coutumières bien précises s’inspirant de considérations historiques peu changeantes. L’auteur insiste surtout sur les multiples conflits induits par le foncier et pour lesquels les chefs de terre sont constamment sollicités pour un arbitrage. Pare et Tieba (1998) se sont également préoccupés des conflits liés à la question foncière. Pour eux, les explications de ces conflits sont diverses et ont pour noms : occupation des zones pastorales par les agriculteurs, compétition pour le contrôle des bas-fonds, absence de pistes à bétail, non-respect des limites des champs, superposition de droits revendiqués sur le même espace. Toutes ces raisons instaurent une situation d’insécurité foncière affectant certaines catégories sociales et socioprofessionnelles. Et pourtant, concluent les auteurs, les organes villageois de régulation sont faibles, inopérants et inappropriés pour faire face à cette situation d’insécurité foncière. C’est dans le souci de pallier ces problèmes que la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) a été adoptée (PSB-Dori, 1993). Destinée à promouvoir une bien meilleure gestion des ressources naturelles, la RAF s’est heurtée à de nombreuses difficultés (méconnaissance des textes par les techniciens et les populations, absence de schémas d’aménagement, non fonctionnalité des structures de mise en oeuvre, pesanteurs socioculturelles, etc.).

L’objectif global de ce travail de recherche est de mener une étude sur la gestion des conflits liés à l’utilisation des terres et des ressources naturelles au Burkina Faso. Plus spécifiquement, il s’agit d’analyser les relations entre les différentes catégories de producteurs, d’en cerner la nature et d’identifier des stratégies qui servent à gérer les conflits existants. L’étude vise donc à :

élaborer une typologie des conflits;

caractériser les instances locales de régulation des conflits;

déterminer un schéma fonctionnel d’exploitation des ressources naturelles.

1. Caractérisation du site de l’étude

1.1. Données physiques

La zone d’étude (la province du Noumbiel) couvre une superficie de 2881,098 km2 et est située à 440 km de la capitale Ouagadougou. Elle est limitrophe de la province du Poni au nord et à l’ouest, de la Côte d’Ivoire au sud et du Ghana à l’est ; son chef-lieu est Batié. La région est traversée par des cours d’eau comme le Poni et Pouéré qui sont des affluents du Mouhoun (la Volta noire); ils traversent la province pour se jeter au Ghana. Il y a aussi la Kamba qui se jette en Côte d’Ivoire et quelques retenues d’eau. Située au nord du 11e parallèle, la province du Noumbiel est la plus arrosée du pays, avec une pluviométrie de 1000 à 1200 mm/an. Sa végétation est dense et se caractérise par de larges galeries forestières. La saison sèche ne dure que 4 à 5 mois, avec un climat de type sub-soudanien.

Le Noumbiel a une population de 51 441 habitants et une densité qui fait partie des plus faibles du pays. Les Lobi, les Dagari, les Birifor, qui sont les premiers occupants du Noumbiel, seraient venus du Ghana. Ils se seraient installés dans le canton de Batié nord à quelques kilomètres de la rive ouest du Mouhoun. Les populations autochtones sont surtout des chasseurs et des agriculteurs restés semi migrants. Autrefois presque oublié, le Noumbiel est aujourd’hui un pôle d’attraction des courants migratoires. La plupart de ces migrations sont définitives.

Les villages d’étude ont connu une immigration régulière d’éleveurs peuls et de quelques agriculteurs Mossi. Si la proportion d’agriculteurs Mossi dans la population villageoise ne dépassait jamais 2 %, le pourcentage de la population peule variait entre 0 % (Kourgbélé) et 34 % (Kour). Ils sont arrivés dans les villages depuis le début des années 1990. Dans les années 1970 et 1980, la migration des Peuls était jugée épisodique, au rythme des sécheresses du Nord, les éleveurs venant s’installer pendant quelques années avant de repartir.

Brockhaus et al., 2003 : 9

La migration des éleveurs (Peuls) représente non pas une exception mais un facteur de production. En effet, l’une des stratégies les plus efficaces auxquelles les pasteurs doivent avoir recours est de se replier vers des régions mieux arrosées et donc plus pourvoyeuses de pâturages (Thébaud, 1995). Dans l’ensemble, le pays et cette zone frontalière en particulier ont souvent servi de base de repli pour d’importants mouvements de populations. Le Burkina a en effet quelquefois servi de pays refuge pour des populations voisines (Niger, Mali, Togo et Côte d’Ivoire) lors de certaines catastrophes (sécheresse et conflits divers). Dans le Noumbiel, le récent retour des rapatriés de la Côte d’Ivoire risque de provoquer des conflits d’usage des ressources naturelles en accroissant la pression sur ces dernières.

1.2. Organisation socio-économique

Le Noumbiel est peuplé par des sociétés dites acéphales avec une filiation matrilinéaire. Sur le plan des croyances les populations sont attachées à l’animisme qui est la religion ancestrale. Il existe de ce fait des animaux sacrés tel que le crocodile et le python. On ne peut pas s’installer à n’importe quel endroit dans la région à cause de la forte croyance au sacré.

Les habitants du Noumbiel tirent essentiellement leurs revenus de l’agriculture, plus précisément de la culture de l’igname. Le mil, le riz, l’arachide, la patate, le sorgho, le maïs y sont aussi cultivés. L’absence de routes praticables influence beaucoup l’économie de la zone. Les différentes spéculations qui y sont produites sont écoulées sur le marché régional et sous régional. Notons que l’élevage pour les autochtones est réservé aux sacrifices et à la dot. Par contre chez les allochtones[1], l’élevage est économique.

1.3. Brève présentation des localités concernées par l’étude

La collecte des données s’est déroulée en deux phases : une phase exploratoire en 2002 et une phase intensive en 2003. L’enquête exploratoire a concerné six (6) villages se caractérisant par la coexistence de plusieurs ethnies. Des villages comme Maal et Djémé sont peuplés par quatre groupes ethniques (Birifor, Lobi, Mossi et Peul), Kour est habité par trois communautés ethniques (Dagari, Mossi et Peul) contre deux ethnies pour Hempkoa, Kourgbélé (Birifor et Peul) et Dankana (Dagari et Peul). Concernant l’effectif de la population, les villages sont d’une taille moyenne (environ 500 habitants). Dankana est le village le plus peuplé avec 982 habitants et Hempkoa est le plus petit village avec 205 habitants. Cette situation présage d’une faible pression foncière pour la plupart des villages.

Tableau 1

Données démographiques

La concession est une unité de résidence composée d’au moins un ménage. Le nombre de ménages peut dans certains cas atteindre la dizaine. L’ensemble des ménages vivant à l’intérieur d’une même concession est sous l’autorité d’un chef de concession (l’aîné des aînés). Une concession peut avoir une unité de production et une unité de consommation.

Le nombre de concessions gravite autour de 40 (c’est le cas pour 3 villages). Le village de Dankana compte 70 concessions tandis que Kour et Hempkoa n’ont que 15 concessions. Le nombre de ménages est de 84 à 85 pour trois villages, de 30 à 31 pour 2 villages et de 105 pour Dankana (soit environ 9 personnes par ménages pour ce village qui est le plus peuplé). Pour les autres villages, la situation est la suivante : Djémé (5 personnes par ménage), Maal (5 personnes par ménage), Kour (6 personnes par ménage), Kourgbélé (8 personnes par ménage), Hempkoa (6 personnes par ménage). La collecte de données de 2003, quant à elle, a concerné 5 villages avec plus d’ampleur.

Le village de Midebdo, situé à 30 kilomètres de Batié, avec 8440 habitants et une prédominance de Lobi. C’est une zone riche en produits vivriers et possédant un cheptel important.

Le village de Djémé, situé à 9 km à l’ouest de Batié, compte 281 habitants dont 147 hommes et 134 femmes. La langue la plus parlée est le Birifor .

Le village de Koudjo, situé à 6 km de Batié, compte 670 habitants dont 359 hommes et 311 femmes. Les Dagara sont les autochtones.

Le village de Boussoukoula, situé à 21 km de Batié, compte 4200 habitants dont 2056 hommes et 2144 femmes. La langue la plus parlée est le Birifor.

Le village de Maldodomo, souvent appelé Maal, se trouve à 25 km de Batié. La langue la plus parlée est le Birifor avec une population de 284 habitants dont 149 hommes et 135 femmes.

D’une manière générale l’ensemble des localités visitées a pour activité principale l’agriculture, pratiquée par les autochtones et les allochtones, notamment les Mossi. L’élevage y est pratiqué par les Peuls.

1.4. Présentation des populations enquêtées

Les analyses portent essentiellement sur l’échantillon de la collecte de données de 2003, soit 169 individus statistiques. Cependant les données de 2002 seront quelquefois évoquées à titre illustratif. Pour la procédure d’échantillonnage, les villages ont été retenus sur la base d’un choix raisonné tenant compte du critère d’émergence des conflits. Dans chaque village, nous avons pris douze (12) concessions suivant un pas statistique de1/5. A l’intérieur de chaque concession, quatre (4) informateurs ont été interviewés (le chef d’exploitation, un autre chef de ménage, une femme et un jeune). Le jeune et la femme devaient avoir leurs propres exploitations en dehors du champ commun. Ces effectifs n’ont pas toujours été atteints compte tenu de la variabilité de la composition des concessions. La population de 2003 présente les caractéristiques suivantes :

L’enquête a porté sur 113 hommes et seulement 56 femmes. La grande majorité est âgée de 10 à 60;

Dans l’échantillon, on dénombre 93 autochtones et 76 allochtones;

La population d’étude est constituée de Birifor (24,8 %), Lobi (25,4 %), Mossi (27,8 %), Peul (18,3 %) et de quelques Dagara et Gourmantché;

Suivant les croyances ou religions nous avons rencontré 68 animistes, 66 musulmans et 35 chrétiens;

Les activités pratiquées sont : l’agriculture qui occupe 62,7 % de la population, l’élevage 4,7 %, l’agro-pastoralisme 27,2 %, l’artisanat 1,2 % et enfin le commerce 2,3 %. Ces deux derniers secteurs qui sont marginaux dans la population d’enquête ne seront pas considérés dans l’analyse.

2. De la gestion des ressources naturelles

La gestion des ressources naturelles est fonction de l’activité menée et de l’attachement aux ressources naturelles. Les autochtones (Birifor, Lobi, Dagara), du fait de leur représentation sacrée des sols et des eaux, ont toujours pu préserver les équilibres en opérant des ponctions modérées sur les ressources naturelles. C’est du reste l’avis des habitants de Djémé qui, lors de l’entretien collectif (focus group), soulignaient : « Bien avant l’arrivée des migrants nous ne rencontrions presque pas de problèmes dans la gestion des ressources naturelles ». L’abondance des ressources et la faible taille de la population autochtone permettent de confirmer cette assertion. Avec l’arrivée des éleveurs peuls et l’amorce de la raréfaction de ces ressources, les paysans doivent s’investir pour préserver leurs lieux sacrés de la divagation des animaux.

La gestion et l’exploitation des ressources naturelles continuent à obéir aux règles coutumières locales. La terre dans cette zone ne se vend pas mais se donne aux étrangers désirant l’exploiter. Nous sommes bien dans la logique de Benoit (1982 : 25) pour qui, en substance, la terre ne se vend pas et ne se loue pas, la brousse se donnait et se prêtait. Les bénéficiaires obtiennent un droit d’usus fructus sans abusus. Pélissier (1995) évoque cela comme étant un (« le plus original et le plus menacé ») des principes fondateurs du statut des terres cultivées en Afrique noire. Suivant ce principe, « les vivants ne sont que les usufruitiers d’un bien qui ne leur appartient pas et qui, par conséquent, est inaliénable. Même les personnages les plus puissants, les plus hauts placés dans la hiérarchie sociale, ne pouvait déroger à ce principe » (Pélissier, 1995 : 20). Dans les principes, tout se passe comme si chaque membre de la communauté avait accès à l’utilisation du sol suivant sa capacité de travail et ses besoins, et donc ad libitum (Pélissier, 1995 : 19). Mais dans les faits, l’actuelle intensification de la migration pose un problème de gestion; les terres ne sont plus données à tous les demandeurs sans discernement. En effet, dans cette région frontalière, le flux migratoire implique des difficultés d’usage du sol (Pélissier, 1995).

Par rapport aux conditions d’accès aux ressources naturelles les populations estiment que la seule condition est l’âge. En effet, un enfant de moins de 15 ans ne peut accéder au sol que sur la demande d’une personne âgée. Pour les adultes demandeurs de terre, un sacrifice doit être consenti (une poule offerte au génie de la terre). Il ressort des entretiens que les modes d’acquisition des ressources naturelles, surtout du sol, sont l’héritage et le don (41 % des informateurs indiquent l’héritage comme mode d’accès à la terre contre 31,6 % pour le don).

De nouveaux modes d’acquisition des ressources naturelles apparaissent marginalement dans la zone (la location évoquée par 2,35 % des informateurs et l’achat cité par 0,94 % d’entre eux). Ces modes sont d’apparition récente dans la mesure où lors d’un premier travail de terrain réalisé en 2002, ils n’ont nullement été mentionnés. Nous avions noté simplement que l’accès à la terre peut se faire de trois manières différentes :

L’héritage : les autochtones, en général, ont toujours hérité d’une terre soit de leurs grands-parents, soit de leurs pères ou d’autres parents masculins du même clan;

Le don de terre est également une pratique usuelle dans ces villages. C’est par ce biais que certains migrants ont accès à la terre, en général sans contrepartie. Mais il existe des cas où un contrat informel portant sur la limitation de l’utilisation des arbres ou le prélèvement d’une partie de la récolte par le donateur de la terre est consenti. Marqueurs fonciers (Ramiarantsoa, 1995 ; Fotsing, 1995), les arbres symbolisent la propriété foncière des détenteurs de terres. Les demandeurs de terre ne peuvent de ce fait ni en planter, ni même exploiter ceux présents sur les terres (sauf autorisation expresse du donateur). Le chef de terre est le principal gardien des ressources naturelles et, de ce fait, son aval est plus que nécessaire pour l’obtention d’un lopin de terre dans son terroir. Le don de terre se fait également entre autochtones du même clan ou entre personnes ayant d’autres liens de parenté ou d’amitié;

L’emprunt de terre peut se faire entre autochtones ou entre autochtones et migrants. L’emprunt met en présence le propriétaire de la terre et un utilisateur qui n’a qu’un droit d’usus fructus. Comme dans le cas du don, il peut y avoir un contrat informel portant sur la limitation de l’utilisation des arbres ou le prélèvement d’une partie de la récolte par le propriétaire de la terre.

La durée d’utilisation des terres est généralement illimitée quand il s’agit de don. En ce qui concerne l’emprunt de terre, c’est le propriétaire foncier qui décide de la durée d’utilisation.

Les cas de remise en cause de terres (données ou empruntées) sont rares. La plupart du temps, la remise en cause résulte d’une mésentente entre propriétaire et utilisateur de terre.

Dans nos villages d’étude, la terre n’est pas une ressource rare. Généralement, la terre est disponible pour tous. Les exploitants ont même la possibilité d’agrandir leurs champs sans nécessité d’avoir recours à d’autres démarches. Tous les autochtones des villages ont suffisamment de terres et même des réserves en capital foncier.

L’accès aux pâturages est généralement libre. Le seul règlement en vigueur est d’éviter les dégâts dans les champs. Le cas échéant, un dédommagement est dû au propriétaire du champ.

Cependant, en fonction des villages nous avons noté quelques restrictions privatives. Ainsi, dans le village de Dankana, il existe deux zones de pâturage : une zone officiellement reconnue au nord-ouest du village qui est réservée pour la population migrante et une autre zone au nord du village réservée exclusivement pour la population autochtone. De même dans le village de Maal, il y a un interdit de passage pour les troupeaux dans les quartiers Sourkpè et Yizir.

Dans la logique des autochtones, la mauvaise gestion de leurs ressources est imputable aux migrants agriculteurs (les Mossi surtout) qui exploitent de larges espaces de terres et aux éleveurs Peuls qui laissent divaguer leurs animaux dans les champs et les réserves. Le secrétaire général de la province évoque la mauvaise gestion des ressources naturelles en ces termes : « il existe suffisamment de ressources naturelles à Batié mais elles sont très mal gérées. Ceux qui les savent sacrées (les autochtones) les gardent jalousement. Mais les autres, surtout les éleveurs migrants les détruisent ». Pour lui, la mauvaise compréhension de la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) est à l’origine de la mauvaise gestion des ressources naturelles. C’est du reste ce que souligne Zongo (2002 : 9) « […] elle a instauré une anarchie dans la gestion de la terre par la délégitimation des instances traditionnelles sans pour autant avoir pu les remplacer par des instances efficaces ». Fotsing (1995) craignait déjà que les dispositions législatives et administratives affirmant la perte de souveraineté des chefferies traditionnelles sur les terres coutumières et visant à introduire des nouveaux acteurs n’impliquent de véritables rivalités quant aux revendications des uns et des autres (par rapport justement à la gestion des terres). Faut-il simplement conclure avec le Préfet de Batié que : « La terre comme ressource naturelle est difficile à gérer, car sa gestion relève du droit foncier national et du droit coutumier ». De ce fait, sa gestion est entourée d’incertitude et d’insécurité compte tenu de son emplacement dans le « no man’s land entre le droit coutumier et le droit contractuel » (Hart in Basset, 1995).

Il s’ensuit que la gestion des ressources naturelles constitue un enjeu majeur ces dernières décennies pour les populations de la zone Lobi-Dagara. C’est elle qui modèle et structure les rapports qu’entretiennent les acteurs dans ce milieu.

3. Les conflits et leur résolution

Le concept de conflit désigne les contestations, les disputes, les tensions et les chocs manifestes entre les forces sociales. Il peut également être défini comme une opposition d’intérêts entre deux ou plusieurs individus ou communautés :

PARSONS introduit le concept fécond de conflits ‘‘potentiels’’ et de conflits ‘‘latents’’. En dehors des heurts collectifs ou manifestes entre classes, il semble qu’il faille distinguer au moins deux sortes de conflits latents […]. Marx lui-même a étudié […] ce que l’on pourrait appeler les conflits immatures entre classes qui sont encore en voie de formation […]. Il semble que des classes en opposition peuvent pour différentes raisons, coexister pour des laps de temps.

Dahrendorf, 1972 : 136

Le concept de conflit, dans le contexte de notre étude, désigne un différend entre deux ou plusieurs protagonistes. Il évoque l’idée de compétition, d’hostilité, de guerres, de contradictions, de querelles liées à la gestion des ressources naturelles.

3.1. Typologie des conflits

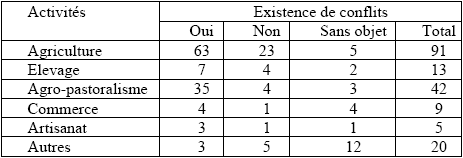

Les types de conflits liés aux ressources naturelles sont variables. Tous les secteurs d’activité sont sources de conflits, mais les plus dominants sont ceux de l’agriculture et de l’agro-pastoralisme (voir Tableau 2). Les logiques de représentation des ressources naturelles expliquent l’éclatement de ces conflits.

En fonction de l’âge, les tendances suivantes sont observées : 73 % des jeunes de 20 à 29 ans et 86 % des jeunes de 30 à 39 ans reconnaissent l’existence de différends dus à l’exploitation des ressources naturelles, contre 58 % pour les vieux de 60 ans et plus (voir Tableau 3). Que les jeunes soient les plus nombreux à évoquer les conflits s’expliquent par le fait qu’ils sont les plus prolixes et les moins réservés. Par contre les plus âgés appliquent la loi du silence chère au monde rural. Il s’agit en réalité d’une disposition et d’une posture en vertu desquelles il convient de garder un mutisme autour de thématiques délicates comme le foncier et les ressources naturelles. C’est au nom de cette posture que les personnes âgées s’autocensurent par rapport aux conflits liés à la gestion des ressources naturelles. On comprendra qu’ils aient une réticence à parler de ces conflits qui ne concernent et ne « regardent » avant tout que les protagonistes; en tout cas pas en priorité le chercheur curieux qui viendrait par le détour d’une visite les questionner à ce propos.

Tableau 2

Répartition des conflits selon les activités concernées

Tableau 3

Perceptions des conflits selon l’âge

Tableau 4

Perception des conflits selon le statut migratoire

Autochtones et allochtones admettent l’existence de heurts liés à l’exploitation des ressources naturelles. Toutefois la forte proportion d’autochtones à reconnaître l’existence des conflits (81 % contre 75 % chez les allochtones) pourrait faire penser que les deux catégories de populations vivent des niveaux différents de conflits. Mais en réalité les allochtones adoptent une stratégie de prudence pour sauvegarder leurs intérêts. Ils évitent d’évoquer l’existence de conflits pour ne pas s’exposer à la vindicte des autochtones qui pourraient les accuser d’étaler en public des questions qui ne concernent que la communauté locale. De ce fait ils pourraient faire l’objet de retrait de terres et de restrictions de pâturage.

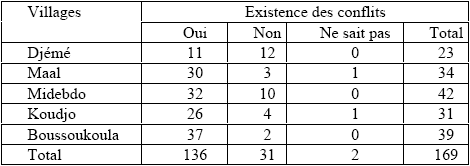

L’ampleur des conflits est importante (mentionnés dans 80,5 % des enquêtes) mais elle n’est pas la même dans les cinq (5) villages couverts par l’étude. Les villages les plus concernés sont ceux de Boussoukoula, Maal et Koudjo, avec respectivement 92 %, 85 % et 84 % d’informateurs ayant évoqué l’existence de conflits (Tableau 5).

Tableau 5

Appréhension des conflits en fonction des villages

3.2. Nature et causes des conflits liés à la gestion des ressources naturelles

3.2.1. De la nature des conflits

L’analyse fait ressortir deux types de conflits, à savoir les conflits ouverts et les conflits latents. Ils opposent dans la plupart des cas les agriculteurs aux éleveurs, mais aussi les agriculteurs autochtones propriétaires aux agriculteurs allochtones exploitants. Les conflits latents sont les plus nombreux (57 %). Cette situation présage de lendemains tumultueux pour le climat social. Car même latents ces conflits conservent leur caractère explosif.

Dans un travail de terrain de 2002 (dont la population était plus réduite que celle de 2003), les types de conflits recensés sont les suivants :

agriculteurs autochtones et éleveurs Peuls sédentaires (59,1 %);

agriculteurs autochtones et éleveurs Peuls transhumants (9,1 %);

autochtones entre eux (13,6 %);

autres (18,2 %).

3.2.2. Les causes des conflits inter agriculteurs

Les principales causes relevées pour rendre compte des conflits entre agriculteurs et agriculteurs se situent à quatre (4) niveaux :

le non respect des limites des champs;

la superposition des droits revendiqués;

la remise en cause de terres;

l’usurpation de titre de propriété.

De manière générale, l’acquisition de la terre ne donne pas automatiquement un droit de propriété. Cependant la durée de la présence dans la zone de certains migrants les amène à vouloir déroger à cette règle, entraînant une superposition des droits revendiqués. Cela explique certains conflits entre agriculteurs autochtones et allochtones. En outre, l’exploitation extensive des surfaces cultivables par les allochtones agriculteurs révolte le plus souvent les autochtones.

Tableau 6

Les causes des conflits agriculteurs-agriculteurs

3.2.3. Ce qui oppose agriculteurs et éleveurs

Les principales raisons qui expliquent les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le Noumbiel sont : la divagation des animaux (certains éleveurs laissent les animaux en libre pâture sans aucune forme de surveillance), l’absence de parcs à bétail, les exploitations des abords des points d’eau et la mise en culture des pistes à bétail. Ainsi, 54 % des conflits sont dus à la divagation des animaux, 28 % à l’absence de parcs à bétail, 13 % à l’exploitation des abords des points d’eau et enfin 5 % à la mise en culture des pistes à bétail. La divagation des animaux est la raison la plus évoquée et cela surtout dans les villages de Djémé (53 %) et Maal (51 %).

A Midebdo, c’est surtout la mise en culture des pistes à bétail (40 %) qui est mise en cause. Ce type de conflit prend de plus en plus d’ampleur à cause du développement du cheptel et de l’extension des aires cultivées. De même, à Koudjo, ces raisons ont été évoquées avec une ampleur variable. En effet, 38 % des informateurs évoquent la divagation des animaux, 27 % l’absence de parcs à bétail et la mise en culture des pistes à bétail, et 21 % l’exploitation des abords des points d’eau.

Il ressort, aussi bien des entretiens collectifs que des individuels, que les raisons les plus dominantes sont la divagation des animaux et l’absence de pistes et de parcs à bétail (Tableau 7).

C’est dans ce sens que le Secrétaire Général de la province évoque le cas des éleveurs peuls dont les troupeaux détruisent les champs des autochtones et souillent les points d’eaux. Pour le chef de brigade de la gendarmerie de Batié, les conflits sont essentiellement dus à l’absence des pistes à bétail, de zones de pâturage et surtout à la divagation des animaux. Car pour lui, « C’est l’animal qui se déplace et non le champ ». La véracité de cette affirmation, si elle indexe l’animal comme source des conflits, ne culpabilise pour autant pas moins les propriétaires des animaux et donc les éleveurs. C’est bien à cette conclusion que nous menaient nos travaux de terrain précédents (2002). En effet, lorsqu’il faut situer les responsabilités des conflits, les interviewés incriminent :

éleveur Peul sédentaire 54,7 %;

agriculteur autochtone 10,5 %;

éleveur Peul transhumant 9,3 %;

éleveur autochtone 5,8 %;

autres 19,7 %.

Les raisons des conflits dans nos villages d’étude sont essentiellement :

dégâts dans les champs (55 %);

mauvaise garde du troupeau (21,4 %);

animaux qui s’échappent (6,9 %).

Le Tableau 7 résume les données de la présente étude.

Tableau 7

Causes des conflits entre agriculteurs - éleveurs

Parmi ces raisons, les dégâts dans les champs ont été cités dans la plupart des cas. Les autres raisons peuvent donc être considérées comme secondaires. Cependant, Thébaud (1995 : 50), dans une étude consacrée au foncier dans le Sahel pastoral, tire une conclusion largement explicative de la situation : « L’espace pastoral s’est rétréci sous la pression d’une agriculture de plus en plus consommatrice d’espace. Dans beaucoup de pays, la colonisation agricole des terrains de parcours est antérieure aux années soixante-dix ». Pélissier (1995) en est arrivé à une position tranchée et alarmante, à savoir que l’insécurité la plus grave pèse sur les espaces pastoraux. Cette insécurité devient d’autant plus pesante que ces espaces sont dotés d’équipements aiguisant les convoitises les plus diverses.

Il est dès lors clair que les conflits entre agriculteurs et éleveurs relèvent beaucoup plus d’une confrontation de logiques et d’usages. Les ressources naturelles constituent l’arène où s’affrontent les logiques des éleveurs, qui voient en toute terre un espace pastoral et celles des agriculteurs qui, a contrario, voient en toute terre une superficie agricole. Elles sont « le champ de compétition entre des conceptions de l’espace radicalement opposées » (Pélissier, 1995 : 23). Il ne peut que s’ensuivre un déni mutuel et une remise en cause des droits des uns et des autres, y compris ceux acquis et concédés. Fosting (1995), parlant des zones de contact agriculture et élevage du gros bétail, permet si bien d’étayer notre position.

On y voit s’affronter différents acteurs usant des stratégies variées inspirées de logiques individuelles ou collectives, coutumière ou étatiques. Enfin, c’est là que se conjuguent presque tous les facteurs ayant déclenché la transformation plus ou moins radicale des structures foncières traditionnelles.

Fosting, 1995 : 138

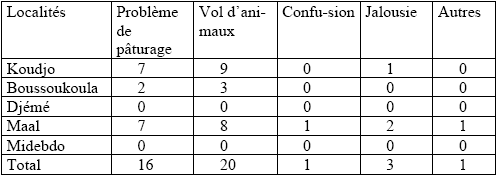

3.2.4. Comment justifier les conflits interéleveurs

Les conflits entre éleveurs dans cette zone sont insignifiants (9,6 % des conflits). Les raisons principales avancées sont entre autre les vols d’animaux (30 %), la convoitise des mêmes pâturages (25,2 %), la jalousie par rapport à l’effectif des cheptels (4,7 %) et la confusion des animaux (1,7 %). C’est dans les localités de Boussoukoula (66,6 %), Koudjo (60 %) et Midebdo (37 %) que les raisons de vol d’animaux sont courantes. Dans la localité de Maal, la raison principale évoquée est liée au pâturage. Cependant, à Djémé, on n’enregistre pratiquement pas de conflit entre les éleveurs.

3.2.5. Ce qui oppose exploitants de terres et propriétaires fonciers

Les heurts entre exploitants et propriétaires fonciers sont moins évoqués. Ils représentent en moyenne 6,1 % de l’ensemble des conflits. Les villages de Midebdo (15 %), Koudjo (10 %) et Boussoukoula connaissent des conflits entre exploitants et propriétaires tandis que ceux de Maal et de Djémé n’en connaissent pratiquement pas. Les raisons les plus avancées sont le retrait de terres pour malentendu (66,7 %) et le non respect des clauses de départ (33,3 %). Le retour des migrants originaires de la zone (surtout depuis la crise ivoirienne) impose une redistribution des terres et expose de ce fait les non originaires à une insécurité foncière et à une perte des acquis. C’est dans cette optique que Benoit (1992), affirme qu’« avec le flux migratoire observé, les Bwa ont dû dans certaines localités demander la libération de certaines terres par les envahisseurs ».

Tableau 8

Les causes des conflits entre éleveurs/éleveurs

Tableau 9

Les causes de conflits entre exploitants/propriétaires

3.3. Choix des instances de régulation pour les conflits liés aux usages des ressources naturelles

Nous entendons par instance locale de régulation toute autorité compétente chargée de décider, d’examiner, de discuter des décisions dans une région ou une localité. Ce sont des entités qui gèrent, définissent, orientent les modalités de vie dans un milieu social donné. En ce qui concerne notre étude, les instances locales de régulation sont les autorités administratives (de type moderne) et coutumières (chef de village et/ou de terre) chargées de connaître et réguler les conflits liés aux usages des ressources naturelles.

Selon les dispositions officielles, la RAF (réorganisation agraire et foncière) prévoit de créer à plusieurs niveaux (département, commune) des structures de gestion des terres. Ainsi, au niveau des villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence des CVGT (Commissions Villageoises de Gestion du Terroir), organisées en sous-commissions spécialisées. La régulation de la prise de décision afférente aux ressources naturelles devrait de ce fait s’articuler autour de ces CVGT. Dans les faits cependant, plusieurs acteurs sont impliqués dans cette démarche. On peut noter : i) le chef de village (autorité politique coutumière du village), ii) le chef de terre (responsable de la gestion des terres et des sacrifices), iii) le RAV (Responsable Administratif Villageois qui est l’interface entre les populations et l’administration), iv) le préfet (représentant de l’autorité étatique), v) les forces de l’ordre (gendarmerie et police) et vi) la justice.

3.3.1. Les instances les plus sollicitées

L’existence des instances locales de régulation des conflits liés aux usages des ressources naturelles est reconnue pratiquement par tous les acteurs. J.P Jacob (2001). Dans une recherche faite au Gwendéré (Centre-Ouest du Burkina Faso), celle-ci relève l’implication des instances administratives et locales dans la régulation des conflits. En effet pour lui, l’attitude des préfets va à l’encontre des règlements en vigueur sur le foncier au profit de la palabre; l’essentiel pour le préfet étant de préserver l’ordre public, même s’il s’agit pour ce faire de donner une apparence de légitimité à la régulation par la coutume. Dans notre étude, le choix de ces dernières est fonction de l’ethnie et de l’activité. En effet, en dehors des Birifor et des Dagara qui optent pour le Responsable Administratif Villageois (RAV) respectivement à 48 % et 67 %, toutes les autres ethnies se réfèrent plus à l’autorité administrative préfectorale comme instance de régulation. Si les agriculteurs, qui sont en majorité des autochtones, se réfèrent surtout au RAV, le Préfet et le chef du village sont les instances de recours des agriculteurs – éleveurs. Il ressort donc de ce constat que le choix de l’instance de régulation en cas de conflit varie suivant l’activité exercée par les protagonistes.

Cependant comment expliquer le recours des agriculteurs, principalement autochtones, au RAV en cas de différend ? De même, il est significatif que les éleveurs autochtones se réfèrent aux chefs de village et de terre. Le recours aux instances coutumières constitue le deuxième choix des Mossi (41 %). Cela s’explique par le fait qu’ils sont issus de sociétés à pouvoir centralisé. De ce fait, même migrants, ils s’accommodent des pouvoirs locaux sensés leur assurer protection et sécurité.

La plupart des ethnies n’arrivent pas à expliquer leur choix des instances de régulation. Toutefois, si une bonne partie des Mossi et des Peuls justifie leur choix des instances par le fait qu’elles sont appropriées pour régler ces genres de conflits, ce n’est pas le cas chez les Birifor qui justifient ce choix par la proximité de l’instance à laquelle ils se réfèrent. Par rapport à l’activité, les agriculteurs (25 %) et les agriculteurs- éleveurs disent ignorer les raisons de leur choix. Cependant, bon nombre d’entre eux pensent que l’instance à laquelle ils ont recours est appropriée. L’analyse des raisons du choix des instances de régulation en fonction du statut migratoire révèle que 26 % des autochtones affirment que leur instance de recours est adaptée pour résoudre ces genres de problèmes, de même que 30 % des allochtones. Par contre 42 % des allochtones ne trouvent aucune explication à leur choix. Au-delà de ces raisons que pouvons-nous retenir ?

D’abord, le faible recours des autochtones au préfet s’explique par le fait que les premiers accusent ce dernier d’impartialité, puisque selon eux celui-ci bénéficie des largesses des allochtones. Zongo (2002) abonde dans ce sens en rapportant que les agriculteurs accusent les éleveurs Peuls de corrompre les agents des services techniques (agriculture, élevage) et de l’administration pour bénéficier de leur faveur dans la résolution des conflits.

De même, l’important recours des autochtones au RAV est dû au fait que dans la plupart des villages enquêtés (3/5), il est en même temps soit le chef du village soit le chef de terre. Ils ont avec ces derniers des liens plus affectifs permettant de triompher des allochtones. Les autochtones ont en effet toujours tendance à gérer sous l’angle affectif des conflits créés dans des rapports organiques, en tirant sur les ficelles identitaires, alors que les allochtones font tout pour maintenir l’organique dans une ambiance organique qu’ils prennent soin de biaiser en tirant profit de la propension à la corruptibilité de certains acteurs du système officiel (préfets, RAV, etc.).

De manière fonctionnelle, la résolution des conflits présente trois possibilités.

3.3.2. Les voies de résolution des conflits

Il y a trois possibilités de résolution :

Régler le conflit entre les personnes directement concernées. Dans ce cas, il faut un consensus pour que les protagonistes puissent trouver une solution satisfaisante;

Se présenter devant le responsable administratif villageois pour lui exposer le problème. Ce dernier est alors chargé de trouver une solution au problème;

S’adresser à l’administration, notamment à la préfecture. Le préfet envoie une réquisition aux agents des services techniques pour qu’ils fassent le constat du dégât.

3.3.3. Les acteurs impliqués dans la gestion des conflits

-

Niveau village

Au niveau village, les personnes le plus souvent impliquées dans la gestion des conflits sont les protagonistes, le responsable administratif villageois, le responsable des migrants, le chef de terre et les « sous-délégués ». Le rôle des chefs de terres et chefs de quartiers dans l’arbitrage des conflits est souligné par Pélissier (1995).

Les RAV jouent un rôle prépondérant dans la gestion des conflits au niveau villageois parce qu’ils sont les représentants locaux de l’administration dans les villages et sont les intermédiaires entre les populations et l’administration.

-

Niveau administration

Au niveau de l’administration, les personnes le plus souvent impliquées dans la gestion des conflits sont le préfet, les agents des services techniques et les agents de sécurité.

Le rôle du préfet à ce niveau est important puisqu’il est le premier responsable du département et est chargé de gérer les conflits dont la résolution a échoué au niveau villageois. Cependant, on constate des défaillances dans la gestion des conflits dans certains départements, ce qui explique la méfiance des populations vis-à-vis du recours à l’administration. Les populations de Hempkoa et Kourgbélé par exemple se sont plaintes des frais trop élevés (20 000 F CFA) liés au recours à l’administration en cas de conflit.

-

Les autres recours évoqués

Dans les cas où la première démarche de gestion du conflit n’est pas satisfaisante pour les requérants, ils ont la possibilité de s’adresser à d’autres institutions. Ils ont mentionné le Haut Commissariat et la Justice.

-

Le rôle de la femme

Par rapport au chef de ménage, la femme joue un rôle moins important dans la gestion des conflits. S’il s’agit de dégâts dans les champs du mari, la femme ne se sent généralement pas concernée par le conflit; c’est toujours le mari qui est chargé de trouver une solution. Il est très rare que la femme s’adresse aux instances chargées de la gestion des conflits. La gestion des conflits passe presque toujours par l’intermédiaire du chef de ménage. Il ressort donc que la femme est reléguée à un second plan dans la gestion des conflits bien qu’elle soit concernée par les conséquences positives ou négatives inhérentes à ces conflits.

3.3.4. Appréciation des prestations des instances de régulation

Nonobstant quelques appréhensions légitimes que nous avons relevées plus haut, autochtones et allochtones affichent leur satisfaction par rapport aux prestations des instances locales de régulation des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Cette satisfaction des protagonistes résulte surtout de la capacité de régulation des instances locales de régulation. Ces instances conservent le plus souvent un rôle catalyseur dans la gestion des conflits liés aux ressources naturelles. De ce fait, on constate que très peu de conflits sont transférés en justice. La satisfaction traduit surtout cette capacité du milieu à réguler sans intervention extérieure la plupart des différends. L’intérêt de ce type de gestion des conflits réside dans le fait qu’il y a rarement de séquelles; alors que l’intervention de la justice et ses auxiliaires ravive très souvent les conflits.

Mais Zongo (2002) arrive à la conclusion suivant laquelle il y a eu absence de règles clairement définies servant de support à l’action des instances. Pour lui, on assiste à un bricolage de procédure conduisant à la fabrication de « règles » qui structurent provisoirement l’action des acteurs. Il poursuit en relevant que ce bricolage de l’administration dans la procédure de résolution des conflits traduit un écart entre les politiques foncières étatiques et les pratiques locales.

En réalité, il est difficile de faire fi des instances locales de régulation dans le règlement des conflits. Ainsi, Sawadogo (1993), dans une étude consacrée à la province du Bam, souligne l’importance des chefs de terre dans la résolution des conflits liés au foncier. Il note que les chefs coutumiers sont constamment sollicités pour l’arbitrage des conflits. Même si Pare et Tieba (1998) trouvent que : « ces instances sont inopérantes et inappropriées pour faire face à la situation d’insécurité foncière ».

Conclusion

Les aléas climatiques liés au déplacement des isohyètes dont le résultat est la baisse de la pluviométrie et l’inégale répartition des ressources naturelles à l’intérieur du pays ont suscité :

d’une part, des techniques de conservation et de protection des ressources naturelles dans les zones où l’on croyait celles-ci inépuisables;

et, d’autre part, une mobilité spatiale des populations des régions arides vers celles où la nature reste généreuse.

Si l’installation de ces populations se déroule sans heurts majeurs, la divergence de logiques entre ces deux entités (migrants, autochtones) entraîne des différences de perception dans l’usage et la représentation des ressources naturelles. Ainsi les autochtones conçoivent les ressources naturelles comme étant sacrées, d’où une exploitation mesurée et rationnelle de celles-ci. Cette représentation n’est pas partagée par les allochtones, pour qui la recherche du profit engendre une surexploitation des ressources. Il s’ensuit alors des conflits liés à la gestion de ces ressources. En plus de la confrontation des logiques, la mise en culture des pistes à bétail, la proximité des retenues d’eau des champs et le mauvais gardiennage des troupeaux constituent les principales causes des conflits.

Les mécanismes de régulation conformes aux systèmes de représentation du milieu (autorité coutumière) coexistent avec les autorités administratives locales (préfet, RAV, forces de l’ordre) dans la gestion de ces conflits. La pluralité des instances locales de régulation des conflits liés aux ressources naturelles dans la zone Lobi-Dagara (chefs de terre, de village, RAV, Préfet, Maire, Projets, forces de l’ordre…) pose un problème de fonctionnalité et d’efficacité. Nous sommes en fin de compte dans un système où les normes sont plus visibles que les règles. La norme commune connue et partagée est l’usage partagé des ressources naturelles (tout au moins en théorie). Mais les règles font l’objet d’un bricolage au quotidien (Zongo, 2002). Entre les perceptions des protagonistes, du chef de terre ou du chef de village et celle de l’administration (préfet, police, gendarmerie, voire le RAV), les options ne semblent pas du tout claires. Mais ce bricolage au quotidien crée du sens et s’affiche comme la sève nourricière de la durabilité de la coexistence intercommunautaire. Les sentiments de rejet mutuel sont amortis par cette absence de rigidité et cette flexibilité déroutante pour l’observateur. Le désordre apparent est créateur d’ordre pour les acteurs. Dans cette perspective, l’ordre, la norme, les valeurs et les règles officiels sont piégés au quotidien, escamotés et souvent intentionnellement enfreints dans le souci de coller mieux aux normes locales : préserver au quotidien un équilibre apparent en préférant la latence des conflits à leur caractère ouvert. Le sociologue des conflits ruraux liés à la gestion des ressources naturelles doit peut-être moins s’intéresser à la recherche et à l’analyse de longues constructions historiques qu’à la découverte de ces bricolages d’une quotidienneté à la « centralité souterraine » (Maffesoli, 1979). C’est certainement à ce prix là aussi que nous ferons en sorte que ce Sud-Ouest là, déjà en ébullition de ses conflits liés à la gestion des ressources naturelles, ne soit pas notre Tabou[2] à nous Burkinabè.

Appendices

Notes

-

[1]

Les allochtones sont les populations qui, à l’intérieur d’un terroir donné, n’ont pas le statut d’autochtones. Ce sont des habitants désignés par les notions d’étrangers ou de migrants.

-

[2]

Contrée ivoirienne dont un conflit foncier a été le motif pour une chasse aux sorcières engagée contre des Burkinabè en 1999.

Bibliographie

- Basset, T. J. (1995). L’introduction de la propriété de la terre : la cartographie et la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire. In Blanc-Pamard, C., et Cambrézy, L. (dir.). Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières. Paris : Editions ORSTOM. 395-420.

- Benoit, M. (1992). Oiseaux du mil : les Mossi du Bwamu. Paris : Éditions ORSTOM.

- Brockhaus, M., Pickardt, T., et Rischkovsky, B. (2003). Médiation dans un cadre en mutation : victoires et défaites dans la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans le Sud-Ouest du Burkina Faso. Londres : International Institute for Environment and Development. Dossier n°125.

- Coulibaly, A. (2003). Socio-anthropologie des dynamiques foncières dans le Nord de la Côte d’ivoire : Droits, autorités et interventions publiques. Etude comparée des villages de Mofoin et de Korokara. Marseille : Thèse de doctorat inédite EHESS.

- CILSS-FAO. (1995). La gestion alternative des conflits liés aux ressources naturelles. Rapport inédit : Comité Inter-États de Lutte contre la Sècheresse au Sahel.

- Dahrendorf, R. (1972). Classes et conflits de classe dans la société industrielle. Paris : Mouton.

- Dumas, B., Raymond, C., et Vaillancourt, J.-G. (1999). Les sciences sociales de l’environnement. Montréal : Presses Universitaires de Montréal.

- Fotsing, J.-M. (1995). Compétition foncière et stratégie d’occupation des terres en pays Bamiléké (Cameroun). In Blanc-Pamard, C., et Cambrézy, L. (dir.). Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières. Paris : Editions ORSTOM. 131-148.

- INSD/RGPH (1996). Fichier des villages du Burkina Faso du 10 au 20 décembre 1996. Document inédit : Institut national de la Statistique et de la Démographie, Burkina Faso.

- Jacob, J.-P. (2001). Les dispositifs d’administration foncière dans le Gwendégué (centre-ouest Burkina) la tradition du pluralisme institutionnel dans les conflits fonciers régionaux. Atelier du GRET et IRD/REFO. Ouagadougou : décembre 2001.

- Maffesoli, M. (1979). La conquête du présent : pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris : Presses Universitaires de France.

- Nelen, J., Traoré, N., et Ouattara, M. (2004). De la colonisation du vide à la concertation sur le plein. Réglementation de l’exploitation d’une zone pastorale à Samoroguan, Burkina Faso. Londres : International Institute for Environment and Development : dossier n°129.

- Olivier de Sardan, J.-P. (1995). Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du développement social. Paris : APAD&Karthala. [coll. Hommes et Sociétés].

- Paré, L., et Tiéba, D. (1998). Sécurité foncière, leçon d’expérience au Burkina Faso. Rapport inédit : Burkina Faso.

- Pélissier, P. (1995). Transition foncière en Afrique noire. Du temps des terroirs au temps des finages. In Blanc-Pamard, C. et Cambrézy, L. (dir.). Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières. Paris : Editions ORSTOM. 19-34.

- Prieur, M., et Doumbe-Billé, S. (1996). Droit, forêt et développement durable. Bruxelles : Bruylant.

- Programme Sahel Burkinabè (1993). Comment appliquer la Réorganisation Agraire et Foncière pour rendre la gestion des terroirs plus performante au Programme Sahel Burkinabè Dori. Rapport inédit : Burkina Faso.

- Ramiarantsoa, H.R. (1995). Les boisements d’eucalyptus dans l’Est de l’Imerina (Madagascar). De l’appropriation foncière à la gestion paysanne. In Blanc-Pamard, C., et Cambrézy, L. (dir.). Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières. Paris : Éditions ORSTOM. 83-103.

- Sawadogo, J.-P. (1993). Le droit foncier traditionnel et ses conséquences économiques à l’exemple de trois villages de Bam. Rapport inédit : Burkina Faso.

- Tallet, B. (1998). Étude sur la sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso. Rapport inédit : Burkina Faso.

- Thébaud, B. (1995). Le foncier dans le Sahel pastoral : situation et perspectives. In Blanc-Pamard, C., et Cambrézy, L. (dir.). Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières. Paris : Éditions ORSTOM. 37-56.

- Zongo, M. (2002). Les conflits fonciers dans les zones de colonisation agricoles en Afrique de l’ouest. Atelier de Kampala. Rapport.

List of tables

Tableau 1

Données démographiques

La concession est une unité de résidence composée d’au moins un ménage. Le nombre de ménages peut dans certains cas atteindre la dizaine. L’ensemble des ménages vivant à l’intérieur d’une même concession est sous l’autorité d’un chef de concession (l’aîné des aînés). Une concession peut avoir une unité de production et une unité de consommation.

Tableau 2

Répartition des conflits selon les activités concernées

Tableau 3

Perceptions des conflits selon l’âge

Tableau 4

Perception des conflits selon le statut migratoire

Tableau 5

Appréhension des conflits en fonction des villages

Tableau 6

Les causes des conflits agriculteurs-agriculteurs

Tableau 7

Causes des conflits entre agriculteurs - éleveurs

Tableau 8

Les causes des conflits entre éleveurs/éleveurs

Tableau 9

Les causes de conflits entre exploitants/propriétaires