Abstracts

Résumé

Cette réflexion sur le partage de l’auctorialité avec le spectateur dans les arts de la scène au temps du numérique prend appui sur deux productions québécoises, Le 6e salon international du théâtre contemporain (2005) et Pôle Sud (2016). En examinant l’attribution de la signature dans le paratexte, la présence ou l’absence sur scène des auteurs possibles du spectacle, l’espace matériel et relationnel qui structure les échanges ainsi que les implications esthétiques et éthiques de la configuration auctoriale, il s’agit d’attirer l’attention sur certains changements que l’on peut observer dans la distribution de l’autorité à l’intérieur du théâtre québécois contemporain, tant au sein du processus créateur que de la performance.

Abstract

This examination of shared editorialization with the spectator as regards the performance arts in the digital age is based on two Quebec productions: Le 6e salon international du théâtre contemporain (2005) and Pôle Sud (2016). By examining the attribution of the signature in the paratext, the presence or absence on stage of the show’s possible authors, the material and relational space that shapes the exchanges and the aesthetic and ethical implications of the editorial configuration, the issue is to draw attention to certain changes evident in the distribution of authority within contemporary Quebec theatre in terms of both creative process and performance.

Article body

La présente réflexion sur le partage de l’auctorialité avec le spectateur dans les arts de la scène se situe dans le prolongement de mes recherches sur le dialogisme hétéromorphe[1] et de celles que j’ai menées sur les pratiques du spectateur. J’y poursuis l’objectif d’entrevoir avec plus de mobilité les transformations qui se manifestent dans les arts vivants, accélérées qu’elles ont été par le basculement dans l’ère numérique. J’abonde dans le sens de Marcello Vitali-Rosati lorsqu’il affirme que ce qu’il désigne comme la culture ou l’espace numérique a entraîné ses propres formes d’autorité[2], qui n’ont pas manqué de rejaillir sur l’ensemble des usages culturels. J’y vois donc l’occasion d’approfondir certaines intuitions élaborées par le passé sur l’esthétique scénique et de les inscrire plus nettement dans l’ère numérique à laquelle ces pratiques appartiennent indiscutablement. Pour ce faire, cet article prendra appui sur le 6e Salon international du théâtre contemporain (2005) et Pôle Sud (2016), deux productions présentées à Espace Libre, que j’ai choisies pour la singularité de leur configuration auctoriale et de l’intégration du public dans l’énonciation spectaculaire.

Mais revenons au dialogisme hétéromorphe. J’émets, dans mes travaux inspirés de Bakhtine et de Carlson[3], l’hypothèse que ce dialogisme se distingue des échanges intrapersonnages caractéristiques du drame[4] par l’accent mis sur les interactions qui se nouent entre les différentes composantes de l’événement théâtral et sur la relation spécifique que l’on désire nouer avec le public. D’aucuns y verront l’influence de la performance sur la production théâtrale actuelle, mais ce n’est sans doute pas la seule. Celles de l’improvisation et de l’installation peuvent aussi être invoquées, aussi bien que d’autres facteurs comme l’émergence des pratiques ludiques, intermédiales et interculturelles. Chose certaine, ce nouveau dialogisme tend à remettre en cause le modèle dialogique dominé par la figure de l’auteur, puis du metteur en scène.

Cette focalisation sur les interactions entre les différentes composantes du spectacle, Bernard Dort la remarquait il y a déjà longtemps[5]. Il ne soulignait pas cependant, qu’en plus d’être plus axé sur la matérialité de la scène et de faire perdre à la représentation de son homogénéité, ce dialogisme pouvait laisser plus d’autonomie aux différents créateurs du spectacle et entraîner l’événement théâtral vers l’interartistique et l’intermédialité, ne serait-ce que parce que ce vocabulaire n’avait pas encore cours à cette époque. En outre, le surcroît d’autonomie dont jouissent certains membres de l’équipe dans ce dialogisme est susceptible de mener à plus de divergence comparativement à celui, plus convergent, du théâtre dramatique, qui s’est érigé, à la fin du xixe siècle, « sous la férule et selon la perspective d’un artiste responsable[6] », le metteur en scène, lequel s’était justement imposé pour conférer plus d’homogénéité à la représentation.

Une conséquence additionnelle de cette mutation esthétique, à laquelle l’ère numérique n’est sans doute pas étrangère, a été d’amener les créateurs à penser à nouveaux frais le rôle du public dans la représentation[7] en lui permettant, par exemple, de prendre part physiquement ou verbalement à l’énonciation du spectacle. Que ce soit dans le cadre de la coprésence du spectateur et de l’acteur sur scène[8] ou autrement, ce nouveau dialogisme scénique participe ainsi à la reconfiguration de la représentation, entre autres, sous l’influence de diverses pratiques culturelles et des technologies de l’information et des communications. Non seulement y a-t-il parfois ajout de la voix et du geste du spectateur à la représentation, ce qui veut aussi dire, dans certains cas, que l’on propose au spectateur de devenir le générateur — les chercheurs américains emploient le vocable « curateur[9] » — de sa propre représentation, mais aussi multiplication possible des auteurs susceptibles de signer le spectacle. Ce dernier phénomène, pour être récent dans les arts de la scène, est aujourd’hui très fréquent dans les visites au musée ou dans les jeux vidéo. Soulignons d’ailleurs que l’accession au geste d’écriture et à la publication constitue deux éléments caractéristiques de l’écriture, et plus largement de la création, au temps du numérique[10].

Le partage de l’auctorialité dans les arts de la scène

Je propose donc d’appeler partage de l’auctorialité la propension à disséminer la signature d’un spectacle[11] entre un plus grand nombre de créateurs et à faire de ces créations des « mondes partagés[12] », selon l’heureuse expression de René Audet, que le spectateur ait voix au chapitre de l’autorité spectaculaire ou, plus modestement, interprétative. Gérard Leclerc rappelle que l’autorité dépend en Occident de deux grandes instances : il y a d’une part une « autorité institutionnelle », de laquelle découle divers pouvoirs, et d’autre part, ce qu’il appelle une « autorité énonciative », attachée aux discours :

L’autorité institutionnelle, c’est le pouvoir légitime dont dispose un individu (ou un groupe) d’imposer l’obéissance à ceux qu’il prétend diriger ; […] c’est même dans un sens plus restreint, la ligne de commandement qui existe dans une entreprise ou une administration. L’autorité énonciative, c’est le pouvoir symbolique dont dispose un énonciateur, un « auteur », d’engendrer de la croyance, de produire la persuasion ; c’est encore le pouvoir d’un texte, d’un énoncé, d’un discours d’être persuasif, d’engendrer de la croyance, de se transformer en croyance. Ce que l’on appelait l’autorité d’un auteur, c’est donc pour l’essentiel, ce que l’on appelle aujourd’hui la « crédibilité », au sens où l’on parle de la crédibilité d’un homme politique, de celle d’un penseur, ou encore de celle d’un discours, d’une idéologie[13].

Or, ce que je désire mettre en relief en abordant le partage de l’autorité discursive au sein des arts de la scène, c’est la possibilité de produire de nouvelles façons de générer la crédibilité du discours spectaculaire en assumant plus ou moins ouvertement sa dimension d’énonciation collective et, partant, de remettre en cause, voire de contester ou, tout au moins, d’atténuer le modèle de l’auteur unique, qui a été attribué tour à tour à l’auteur dramatique et au metteur en scène. Mais il me semble tout aussi pertinent d’étudier les conséquences esthétiques, éthiques, voire politiques, de ce partage de l’auctorialité à une époque où cohabitent parole citoyenne, individualisme exacerbé et culte de la personnalité.

Avant d’en arriver à une définition de la co-auctorialité, j’aimerais aussi indiquer en quoi le phénomène que je me propose d’étudier se distingue du « partage du sensible[14] » dont Jacques Rancière traite depuis de nombreuses années, sans que forcément celui ou celle qui est invité à partager ce sensible ne soit appelé de quelque manière que ce soit à le façonner et à y injecter sa propre inventivité, puisque, pour Rancière, l’un des deux grands régimes esthétiques qu’il définit demeure la contemplation à distance des oeuvres. L’auteur du Spectateur émancipé[15] prévoit tout de même une appropriation plus sensible de l’expérience esthétique au travers de ce qu’il appelle le « régime esthétique de l’art », où l’amateur est confronté à un « sensorium ». Toutefois, ce qui est déterminant pour Rancière, c’est l’aspect ludique de l’expérience au sein de laquelle, écrit-il, « [l]a liberté du jeu s’oppose à la servitude du travail[16] ». Ce qui compte ici, c’est donc moins la reconfiguration de l’auctorialité que le fait de rompre avec le monde du travail ou d’exposer l’amateur à des pratiques raffinées qui autrement ne lui seraient sans doute pas destinées. L’autorité de l’artiste sur l’oeuvre n’est pas contestée ni nécessairement sujette à un partage qui irait au-delà de ses qualités sensibles, le contrôle de l’auteur sur l’oeuvre continuant à être fortement revendiqué par Rancière, tout comme le cantonnement du spectateur, même émancipé, au regard[17], gage de distance esthétique. Ainsi, le philosophe ne prévoit pas qu’un spectateur puisse aisément alterner entre regard et expérience, voire occuper les deux positions en même temps, comme si on cessait de regarder dès lors qu’on se met à agir. Cela étant, ma réflexion n’a pas pour objectif d’établir la supériorité d’un régime artistique sur l’autre, mais plutôt d’apporter des éléments de compréhension à des mutations esthétiques importantes, en particulier celles qui touchent à l’auctorialité, et d’en examiner les implications politiques et éthiques pour les arts de la scène.

L’usage du concept de co-auctorialité pour l’étude des arts de la scène telle que je la conçois renvoie à deux éléments qui me semblent la constituer et que je propose d’étudier de manière très concrète, à savoir les notions de production et de conditions d’énonciation. Ce que la co-auctorialité donne à saisir, c’est la manière dont les relations qui se tissent entre les divers énonciateurs dans l’élaboration d’une production scénique s’actualisent dans la configuration matérielle d’un spectacle donné. Cette perspective revient, plus concrètement, à repérer les principales marques auctoriales qui se manifestent par divers moyens à l’intérieur et à l’extérieur du spectacle, à cerner l’espace matériel et relationnel qui régit les échanges dans la représentation, ainsi que les implications esthétiques, éthiques et politiques de la configuration instaurée entre divers énonciateurs[18]. Afin de rendre plus tangible ma perspective, j’analyserai deux spectacles selon cette approche, soit le 6e Salon international du théâtre contemporain (2005) et Pôle Sud (2016). J’y examinerai tour à tour l’attribution de la signature dans le paratexte et les marques auctoriales comme la présence ou l’absence sur scène des auteurs possibles du spectacle, l’espace matériel et relationnel qui y structure les échanges, avant de rendre compte en conclusion des implications esthétiques, éthiques et politiques de ce que j’appelle la configuration auctoriale du discours théâtral. À l’aide de ces deux exemples, j’attirerai enfin l’attention sur certains changements que l’on peut observer dans la distribution de l’autorité dans le théâtre québécois contemporain au temps du numérique.

Visiter une foire commerciale

Le 6e Salon international du théâtre contemporain (2005) est un spectacle du Nouveau Théâtre expérimental, dont les maîtres d’oeuvre sont Daniel Brière et Alexis Martin. Y ont participé, à l’Espace Libre, une trentaine de comédiens et un nombre indéterminé de spectateurs. Comme son nom l’indique, le spectacle prend la forme d’une foire commerciale à l’intérieur de laquelle le spectateur est appelé à circuler. Comme dans toute bonne foire commerciale, les kiosques sont numérotés, le visiteur est libre d’aller et venir à sa guise, de poser des questions, de discuter avec les exposants et de rester au salon le temps qu’il désire. Le seuil du spectacle que constituent sa scénographie et sa désignation générique de « salon » précise son mode d’emploi par le spectateur et agit comme des directives implicites qu’on lui laisse le soin d’interpréter comme bon lui semble. L’inclusion d’une scène en marge du salon dénote moins ici la persistance d’un espace frontal à l’intérieur d’un dispositif éclaté ou la présence d’un reliquat de théâtralité que la relégation de ce plateau à un élément de divertissement comme les autres au sein de cette foire où tout devient objet de consommation. Sur le plan esthétique, en plus de la foire commerciale, ce salon rappelle à la fois le théâtre à mansions du Moyen Âge, les bateleurs de la foire et une sorte de stationendrama, mélange de monodrame, de formes populaires et ambulatoires, dont le spectateur serait le héros.

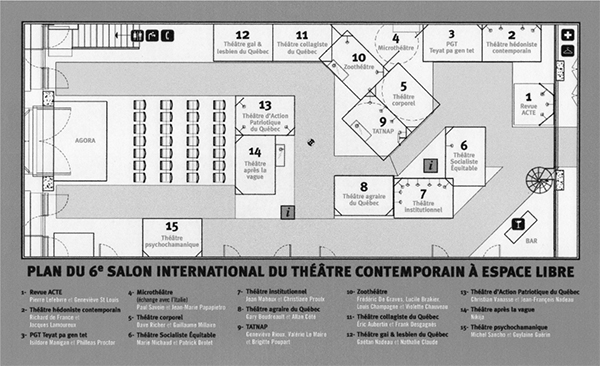

Si on s’attarde à la documentation du spectacle, dans un premier temps, on remarque qu’au lieu d’un programme, on remet au spectateur un carton d’invitation imprimé recto-verso : la face A présente la nature de l’activité proposée et donne les crédits aux principaux idéateurs du projet, pendant que la face B offre un plan de la salle qui arbore une disposition scénique inhabituelle. Nous y reviendrons. Sur la face A du carton d’invitation, on note d’abord l’absence du mot « auteur ». À la place, on mentionne des directeurs de salon, un directeur artistique, un directeur technique et un régisseur. Au revers du carton où se retrouve le plan de la salle, lequel prend environ 75 % de l’espace rédactionnel, se distingue, sur le plan typographique, en noir et en gras, le nom des compagnies qui « louent » des kiosques, tandis que celui des comédiens est en blanc, dans des caractères plus petits que l’entreprise qu’ils représentent.

Bien que l’auctorialité du spectateur n’y soit pas reconnue de manière explicite, il est significatif que ce carton ne la mentionne pas non plus pour les metteurs en scène, présentés davantage comme des organisateurs d’une rencontre que comme des artistes. La valorisation du discours du spectateur est notamment attestée par la phrase suivante : « Plus de 15 experts d’ici et d’ailleurs échangeront avec le public sur les voies et les perspectives du théâtre contemporain. » La prise de parole des « visiteurs » constitue donc une composante intrinsèque de la représentation. En outre, les mots « spectateurs » et « public » sont à nouveau répétés à une reprise chacun dans ce texte de présentation qui comporte seulement neuf phrases. La nécessaire participation du spectateur est aussi soulignée par un autre passage : « Les spectateurs sont invités à rencontrer plus de 30 artistes contemporains ». Ces marques d’attention ne vont pas jusqu’à l’inscription du nom des détenteurs de billets directement sur le carton d’invitation, ce qui aurait été compliqué et peu cohérent avec la foire commerciale où ils sont conviés, mais attestent de la considération dont ils font l’objet dans cette création. L’élément le plus décisif est cependant le plan qui occupe l’endos du carton d’invitation, lequel incite par conséquent le spectateur à générer son propre parcours. Poussant le jeu jusqu’au bout, le carton accorde néanmoins plus d’espace aux « entreprises » qu’aux artistes et qu’aux spectateurs. D’où également l’insistance accordée sur le revers du carton aux dénominations théâtrales au lieu de vanter les mérites individuels des artistes. S’il est vrai que les marques de commerce sont le plus souvent mises en avant dans le discours promotionnel typique d’une foire commerciale, dans ce cas toutefois, la multiplication des désignations farfelues (Théâtre après la vague, Théâtre psychochamanique, Théâtre institutionnel, etc.) a surtout pour effet de souligner l’intention satirique de ce 6e Salon international du théâtre contemporain. Le titre du spectacle lui-même joue sur l’improbabilité qu’un événement vendant de tels produits puisse se rendre jusqu’à sa sixième édition et mériter un qualificatif tel qu’« international », alors que la critique de l’enflure verbale propre aux foires commerciales participe à l’instar des autres éléments à faire de ce supposé salon un véritable terrain de jeu.

Figure 1

Figure 2

La foire commerciale comme espace d’échange

La coprésence des exposants et des spectateurs est constitutive de ce « salon ». Si on fait exception de la « partition » dont sont pourvus les premiers, les deux groupes se situent au même niveau, les artistes ou les spectateurs ne jouissant ni les uns ni les autres d’une position surélevée pour assurer la domination et la focalisation du regard. De même, la séparation spatiale est minimale entre les exposants et les visiteurs. Le plus souvent, un comptoir sépare les deux interlocuteurs, mais pas toujours, ce qui facilite la circulation des acteurs et des spectateurs d’un espace à l’autre. La distance interindividuelle correspond ici à celle qui prévaut au cours d’une discussion se déroulant dans un lieu public. Les tours de parole ne sont pas réglés à l’avance et l’avantage de la question réside du côté de l’interlocuteur, qui est aussi celui qui contrôle la durée de l’échange. Les interactions sont autant verbales que physiques. Ainsi, certains exposants proposent au spectateur de performer des actions. À titre d’exemples, le Théâtre Gai & Lesbien offre au visiteur d’épingler un macaron de son choix affirmant son appui à la cause LGBT ou de faire son coming out à partir d’un improbable placard, tandis que le Théâtre Agraire du Québec l’enjoint plutôt de « se tirer une bûche ».

Cette configuration auctoriale se fonde sur un partage très extensif de l’autorité spectaculaire, d’abord au sein de l’équipe d’acteurs elle-même dont tout laisse croire qu’elle est à la source de son propre discours, du fait qu’il est en grande partie improvisé et doit tenir compte des questions du spectateur. Ce dernier y est vu comme le générateur de son propre spectacle, du fait de son apport tant verbal que non verbal, qui sont tous deux valorisés. Tout concourt donc de manière qu’il se considère comme partie intégrante de la représentation. Ici, le visiteur possède une importante marge de manoeuvre, même s’il n’est pas à l’origine du concept proposé. Comme en plus le spectacle propose une autocritique du théâtre contemporain au public habituel de l’Espace Libre, les créateurs n’imposent pas une position en surplomb aux spectateurs, puisqu’on les invite à participer à cette critique des ridicules du théâtre contemporain par leurs questions. La responsabilité de la production, la qualité de ses discours et même son efficacité « dramatique » sont donc partagées mais conçues en fonction de leur appropriation par des spectateurs compétents. Si, d’emblée, le mode d’emploi du spectacle est décodable par tous et facilite un engagement variable dans la représentation, on peut penser que le deuxième degré de cette critique de la commercialisation de l’art est appelé à s’accroître avec l’usage, tout comme d’ailleurs le ludisme attaché à la visite de ces stands inhabituels.

En cela, les échanges et le cadre du 6e Salon qui les accueille portent la trace d’une évidente volonté de co-auctorialité. Divers théoriciens qui se sont penchés sur la dévolution d’une certaine autorité au participant de diverses pratiques culturelles en ont étudié les effets et spécifié les conditions requises pour que ce dernier y trouve son compte, s’y engage volontiers et s’approprie d’autant plus personnellement cette « expérience » qu’il a participé à sa définition et exerce un certain contrôle sur elle[19].

Le premier aspect par lequel ce « salon » y parvient, c’est en adoptant un mode d’écriture spectaculaire collaborative décrit par Gareth White comme réunissant un ou plusieurs « auteurs processuels », expression qu’il emprunte à la théorie des jeux mais qui, pour lui, s’applique tout aussi bien au théâtre : « La production de textes, y compris celle de textes spectaculaires, est aussi une affaire de création de vides à remplir pour les lecteurs et les spectateurs, bien qu’il puisse s’agir d’un élément entièrement inconscient du processus créateur. Un auteur processuel crée toutefois des vides d’un genre différent[20]. » L’on peut donc comprendre ce procedural author[21] comme le concepteur des règles et du cadre dans lesquels évolueront les spectateurs, tandis que ceux-ci — c’est le deuxième aspect de l’équation — agissent comme des auteurs d’un autre genre et définiront eux-mêmes les usages qu’ils en feront, assurant ainsi à toute production sa propre singularité sans que la représentation y perde pour autant sa stabilité[22] du fait d’accueillir des auteurs inconnus. Ainsi, dans ce 6e Salon, l’unicité du participant (et de ses questions) est valorisée au même titre que la capacité d’adaptation des interprètes qui reviennent de spectacle en spectacle mais retrouvent à chaque fois des interlocuteurs différents devant eux. Dans cette « esthétique de l’invitation[23] », la production fait donc appel à deux formes d’auctorialité. Je serais tenté de désigner ces deux formes d’auctorialité de la manière suivante pour bien les distinguer : il y aurait, d’un côté, un auteur des règles et, de l’autre, un auteur des usages, qui entrent dans ce que, pour la lecture, Umberto Eco appelait déjà une relation de coopération textuelle entre auteur et lecteur[24].

Cela étant, ces formes d’auctorialité sont de natures différentes, mais tout aussi déterminantes pour ce qui est de la réussite de l’interaction. Leur mise en oeuvre est en outre rendue possible grâce au mélange de directives implicites (plan sur le carton d’invitation, disposition de la salle en forme de foire commerciale, etc.) et explicites (adresse personnalisée au spectateur, invitation à poser des questions, annonces typiques d’une foire commerciale, etc.) appelées à baliser l’engagement du spectateur dans la représentation. Adair, Filene et Koloski remarquent d’ailleurs que « les publics s’expriment avec plus de créativité et de confiance quand ils agissent à l’intérieur de limites qu’en dehors de celles-ci[25] ». Je propose d’appeler « effets de guidage » l’ensemble de ces directives, qui interviennent à différents moments de la représentation et qui, à l’instar des signes perceptibles dans les spectacles « non invitatifs », n’échappent pas au besoin de redondance qui en assure le bon fonctionnement.

L’établissement d’un champ d’action clairement délimité qui cadre leurs mouvements et leurs discours[26] contribue ainsi à une interaction féconde entre les deux types d’interprètes. Au reste, comme cet espace renvoie à un lieu connu, le salon commercial, auquel sont associés des usages précis, il recèle un pouvoir performatif quasi illimité, puisque l’acteur et le spectateur sont ainsi invités à puiser au réservoir presque infini de ce que Schechner appelle des comportements reconstitués (restored behaviors[27]) — gestes et paroles possibles qui relèvent d’un répertoire connu. Plonger le spectateur dans l’espace métaphorique de la foire le dispense donc de se demander ce qu’il doit faire et l’incite plutôt à réfléchir à ce qu’il veut faire dans le jeu qui lui est proposé[28], facteur qui est à même de favoriser sa créativité, selon Gustaf Almenberg[29] qui a lui aussi réfléchi à ce qui favorise la participation du public à un spectacle ou à toute autre activité culturelle.

Le fait d’inscrire sa participation dans un cadre ludique permet au surplus de relativiser les conséquences de ses éventuelles « erreurs ». La chose est facilitée dans le 6e Salon par le fait que, contrairement à de nombreux spectacles qui requièrent sa participation, tout est conçu de manière à ce qu’il ne se sente pas l’objet d’une attention trop intense. Marie-Madeleine Mervant-Roux a souligné d’ailleurs l’attachement de la majorité du public au confort que lui procure l’obscurité dans laquelle sont généralement plongées les salles à l’italienne[30]. Dans le cas qui nous occupe, cet anonymat est maintenu grâce à la qualité d’engagement requis de tous les spectateurs, ce qui permet à la plupart des visiteurs de se concentrer sur leur propre visite de ce salon. C’est en effet un frein connu à la participation de bien des spectateurs qu’ils aient à sortir de l’anonymat que leur assure le fait d’être calé dans un fauteuil baignant dans la pénombre !

Production intermédiale et non-public

Le second spectacle dont il est question dans ces pages invite plutôt le public à découvrir un quartier ouvrier de l’Est montréalais, assis sur les banquettes du théâtre qui y a depuis longtemps pignon sur rue : Espace Libre. Comme le signale le sous-titre « Documentaires scéniques », Pôle Sud (2016) est une production intermédiale que signent conjointement Émile Proulx-Cloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette. Ces artistes multidisciplinaires forment un couple dans la vie ; le premier est comédien, chanteur et metteur en scène — il est d’ailleurs responsable de la mise en scène de Pôle Sud —, tandis que sa compagne, romancière (La femme qui fuit, 2015) et cinéaste (Le ring, 2008) est active tant dans le champ du documentaire que de la fiction. C’est elle qui a mené les entrevues diffusées au cours de la production.

Le spectacle est divisé en tableaux qui brossent le portrait de divers résidents du quartier. Leur présence sur scène se concrétise par le biais de gestes du quotidien en présentiel et, en différé, par le truchement de paroles préenregistrées. Sauf exception, les participants retenus sont des êtres vulnérables dont la situation est ou a été très précaire. Ils exhibent tous à leur manière une partie des problèmes sociaux dont souffre le quartier. Ce ne sont pas des spectateurs à proprement parler, ils appartiennent plutôt au non-public[31] du théâtre expérimental. En s’intéressant à ce non-public, qui constitue une sorte de point aveugle de la production théâtrale contemporaine, Pôle Sud participe du désir manifesté par la direction artistique d’Espace Libre de se rapprocher des gens du quartier où il a élu domicile et d’y faire entendre une parole citoyenne[32]. Bien que les personnes qui montent sur scène n’appartiennent pas au monde des spectateurs à proprement parler, on peut considérer qu’elles font partie du grand public, des gens qui n’assistent peut-être pas à des spectacles de théâtre contemporain mais s’adonnent à des activités culturelles populaires, ou ne considèrent pas que la culture savante leur est destinée. Les concepteurs de Pôle Sud essaient, au contraire, en les invitant à monter sur la scène d’un de ces théâtres, de prouver aux résidents du quartier qu’ils y ont leur place, en reconnaissant notamment au cours de la représentation la créativité de ces gens anonymes. Pour le dire autrement, sont appelés ici à prendre la parole et à devenir des auteurs, au moins durant une partie de la représentation, des spectateurs possibles.

Le dispositif scénique de Pôle Sud traduit bien la nature intermédiale de la production qui relève à la fois du cinéma, le mur du fond de la scène servant d’écran aux projections qui ouvrent et ponctuent ensuite la représentation, tandis qu’un plateau dépourvu de décor construit accueille pour chacun des sujets de ces documentaires scéniques des éléments de son quotidien. Pour le transgenre, un coffre à bijoux et une table de maquillage ; pour le tenancier d’un café, une bonbonne et un chalumeau pour fabriquer des objets en métal ; pour la concierge d’une école secondaire, une armoire à balais bien remplie, etc. Cette juxtaposition de multiples lieux unitaires[33], éclairés tour à tour, rappelle les décors à mansions encore en usage dans les salles françaises à la fin de l’âge baroque, alors que la zone de projection d’images, située dans l’encadrement de la porte qui donne sur l’extérieur, transporte le public dans une salle d’essai consacrée au septième art.

Cependant, images, sons et présences scéniques ne coïncident pas toujours dans ce documentaire scénique. D’une part, des images d’un passé plus ou moins lointain défilent sur le fond de la scène en ouverture du spectacle et à diverses occasions. À ce moment-là, l’image et le son correspondent. Sur les plans cognitif et réceptif, le spectateur est en terrain connu. Il n’en va pas de même, d’autre part, lorsque le sujet de l’entrevue s’affaire en silence sur scène et que des haut-parleurs diffusent une parole transmise en différé (le contenu de l’entrevue, qui a bien sûr subi un montage), pendant qu’Anaïs Barbeau-Lavalette se tient à distance de l’interviewé. Au cours de ces scènes, les sens sont dissociés et en appellent, sur le plan cognitif, à une attention fractionnée, ce qui renouvelle du coup l’écoute dont bénéficie le discours verbal et non verbal, le spectateur devant partager son attention entre deux activités concurrentes et de nature différente. Le procédé donne lieu à un effet de profondeur de champ particulièrement spectaculaire si l’on en croit les recherches sur la cognition qui tendent à démontrer que notre cerveau est d’abord porté à s’attarder au mouvement[34] ; la performance des résidents constituerait un premier plan et leur parole, l’arrière-plan dans lequel elle pourrait être interprétée. Comme tout procédé esthétique, ce dernier me semble particulièrement apte à abaisser le seuil attentionnel du spectateur[35], afin qu’il puisse remarquer toutes sortes de détails relatifs à ces résidents du Centre-Sud, quant à ce qu’ils font, à la façon dont ils parlent, de la même manière que les images en mouvement se chargent de faire voir les caractéristiques physiques du quartier, qui autrement sont difficilement transposables à la scène. Toujours est-il que les perpétuelles oscillations entre théâtre, performance et cinéma qui caractérisent Pôle Sud en font un espace hétéromorphe qui, à l’instar du web, connectent des objets variés, relevant du présentiel comme du virtuel. Cet environnement scénique, qui propose un feuilleté de technologies et des techniques d’époques variées, qu’elles soient scéniques ou extrascéniques[36], incite ainsi le spectateur à remarquer toute une série d’écarts esthétiques, et particulièrement ceux qui existent entre le présent de la scène, le passé récent des entrevues et le passé lointain des témoignages émanant d’anciens habitants du quartier, juste avant la démolition du Faubourg-à-m’lasse pour faire place à la tour de Radio-Canada[37].

Échange de places et signature

En somme, l’environnement scénique de Pôle Sud permet l’instauration d’un dialogisme interartistique et d’une polyphonie auctoriale au sein d’un rapport scène-salle tout ce qu’il y a de plus frontal. Comme dans tant d’oeuvres documentaires, deux groupes d’auteurs composent cette polyphonie, le premier bloc bien identifiable, à rapprocher de l’esthétique du verbatim theatre, réunit les voix enregistrées et les partitions gestuelles, le montage des entrevues et le mise en scène des corps formant un deuxième ensemble. Ici, la frontalité est exploitée pour faire monter sur scène, comme l’indique le programme, « des hommes et des femmes » du quartier Centre-Sud. Si les efforts de rapprochement entre la direction artistique et l’arrondissement avaient porté, ceux-ci devraient plutôt être assis dans la salle, mais, nous l’avons précisé, les habitants de ce quartier ouvrier fréquentent peu ce lieu qui donne dans l’expérimentation. Pôle Sud repose donc avant tout sur une redistribution des rôles sociaux, alors que les places que devraient normalement occuper les artistes et celles des énonciateurs qui sont invités à monter sur scène sont interverties. Du coup, des membres de la communauté prennent la parole et performent, tandis que les créateurs habituellement responsables de l’interprétation, au sens littéral comme figuré, adoptent une position d’écoute. Une image cristallise cet échange de places et la posture d’écoute qui en découle de la part des auteurs du spectacle : la présence muette et discrète, en arrière-plan, d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle tient une perche destinée à la captation du son, pendant que sont diffusés les entretiens qu’elle a réalisés et, qu’à l’avant-scène, baignent dans un éclairage doré les sujets avec lesquels elle les a menés.

Ce faisant, le tandem de Pôle Sud recourt à ce que Marie-Madeleine Mervant-Roux désigne par l’expression « protagoniste de point de vue » que caractérise, selon elle, non pas « son degré de participation à la dynamique du drame, mais au contraire une capacité de détachement[38] ». Aussi ce protagoniste de point de vue doit-il « assumer au coeur de l’action la fonction de porteur de regard sur l’action[39] ». Autrement dit, c’est une figure spectatrice intégrée au sein de l’écriture dramatique dont le choeur constitue un premier état suivi de bien d’autres. Toutefois, si elle s’inscrit bien dans cette lignée de figures spectatrices, Anaïs Barbeau-Lavalette ne se fait pas témoin des exploits et des vicissitudes des héros fictifs de la tragédie ou du drame, mais de ceux d’êtres au quotidien et au destin plus ou moins glorieux qui ont seulement en commun d’habiter le même quartier. Elle mise sur une écoute qui a déjà eu lieu et la partage avec les protagonistes qui, eux aussi, demeurent silencieux, achevant avec Proulx-Cloutier tout un déplacement de la parole et de l’écoute, qui tend à renverser la domination du verbal sur le non-verbal[40] que l’on retrouve habituellement dans le théâtre dramatique au profit d’un meilleur équilibre entre la parole et le geste, le passé et le présent, la présence et l’absence. Barbeau-Lavalette n’en renie pas pour autant son statut d’auteure de ces documentaires scéniques, lequel est souligné par la perche lui servant d’attribut scénique, association reprise dans l’une des photos dont l’équipe s’est servie pour faire la promotion de ce spectacle sans acteurs vedettes.

L’échange de places entre les créateurs de Pôle Sud se reflète dans le programme du spectacle qui indique comme premiers renseignements : « Pour la première fois sur la scène d’Espace Libre /Des hommes et des femmes du quartier Centre-Sud / Leur parole /Leur monde / Leurs histoires ». Même si le nom des hommes et des femmes n’apparait pas sur la page frontispice, tout porte à croire que cette information est jugée cruciale, puisqu’elle survient avant que Proulx-Cloutier et Barbeau-Lavalette ne soient nommés. D’ailleurs, ceux-ci ne se présentent pas directement comme « auteurs », mais plutôt comme responsables de la conception du spectacle. Il faut cependant ouvrir le programme pour apercevoir le prénom des résidents du quartier qui foulent la scène et le représentent par métonymie. L’on peut interpréter la seule mention du prénom des résidents comme témoignant de l’intimité recherchée par le couple d’artistes dans la représentation qu’ils désirent donner de ces hommes et de ces femmes. Il est aussi possible d’y voir la marque de leur appartenance à un milieu populaire, voire y déceler la résistance éventuelle de certains des résidents d’être associés en toutes lettres au monde du spectacle. Paradoxalement, le nom de famille de la plupart d’entre eux est affiché au cours de la pièce par le truchement de la légende qui les identifie ; il s’agit toutefois d’une mention éphémère, contrairement à la trace qui s’inscrit dans la durée laissée par le programme de théâtre. Le programme comporte enfin des remerciements mentionnant d’autres participants qui font des caméos visuels ou sonores dans le spectacle. À l’opposé de la liste des personnages que l’on retrouve, par exemple, dans le Faust de Christopher Marlowe, ordonnée en fonction du rang et du sexe des personnages, les crédits du spectacle dressent sur deux colonnes une sorte de pyramide sociale, fondée non pas sur la naissance et le genre dans le sens anglo-saxon du terme, mais sur la fonction des uns et des autres dans la représentation : d’un côté, les artisans du spectacle ; de l’autre, introduit par un bref « sur scène », l’énumération des prénoms des sept personnes dépeintes dans le spectacle, suivie de l’ensemble des contributeurs. De la sorte, la mise en page du programme fait à nouveau entrevoir une énonciation signalant différents niveaux d’auctorialité, quoique d’une nature différente de la distinction proposée par Gareth White pour le théâtre participatif.

Cette auctorialité à géométrie variable se reflète sur scène grâce à l’emploi d’une grande variété de présences et d’absences, ainsi que par le degré de médiatisation variable dont font l’objet ces corps. Ainsi, si sept habitants du quartier sont invités à performer sur scène et se révèlent au centre du spectacle, notamment en raison de l’importance accordée à leurs gestes et à la diffusion des entretiens qui les concernent, d’autres apparaissent lors d’une séquence filmée, au cours d’un caméo ou à la faveur de la présentation d’images d’archives. La médiatisation scénique ne s’avère d’ailleurs pas moindre pour les habitants qui sont sur scène que pour ceux et celles que l’on aperçoit dans des extraits, car les premiers baignent dans une intense lumière dorée qui magnifie le geste dans lequel ils sont saisis (le plus souvent associé à l’invention, l’imagination ou l’intellection), alors que les extraits choisis donnent l’impression d’avoir été filmés dans des éclairages naturels ou l’ont été en noir et blanc.

Les concepteurs du spectacle ne sont pas en reste au chapitre de leur présence dans la représentation, même si celle-ci reste en retrait par rapport aux habitants du quartier. En demeurant dans l’ombre de ses « personnages », Barbeau-Lavalette ne nie pas son rôle dans la captation de cette parole et de ces gestes. Elle affiche cette même attitude d’écoute et de disponibilité qu’elle et Proulx-Cloutier attendent vraisemblablement du spectateur. L’absence sur scène de Proulx-Cloutier lui confère un rôle énigmatique, d’autant qu’en dépit de l’ordre alphabétique, c’est son nom qui apparaît en premier dans le programme. Le document nous renseigne : il en est le concepteur et le metteur en scène, tandis que Barbeau-Lavalette s’est occupée de la recherche et des entrevues. En outre, le metteur en scène de Pôle Sud n’efface pas totalement sa présence, comme c’est parfois le cas dans le théâtre documentaire. Il exhibe au contraire ses pouvoirs de metteur en scène, le spectateur ne pouvant qu’être frappé de la manière dont il met en valeur et situe presque hors du temps la performance des sept résidents du quartier. À nouveau, si l’on ne tient compte que de cet ensemble, l’auctorialité est répartie entre deux créateurs, ce qui inscrit bien le spectacle dans un dialogisme hétéromorphe divergent dans la mesure où la principale préoccupation de l’un s’avère les gestes, tandis que l’autre se centre sur la parole. La configuration auctoriale qui se dégage de Pôle Sud est ainsi celle d’une équipe de création qui met des moyens techniques et esthétiques au service de citoyens plus ou moins marginalisés d’un quartier pauvre en ne taisant ni les problèmes ni les réussites et en évitant, pour l’essentiel, le misérabilisme.

* * *

Les deux cas cités dans ces pages témoignent des voies que peut prendre la redistribution de l’autorité dans les arts de la scène et l’ensemble du champ culturel depuis l’avènement du numérique. Même si le numérique est somme toute peu présent dans leur esthétique scénique — c’est plus vrai encore dans le 6e Salon international du théâtre contemporain que dans Pôle Sud —, on peut considérer que l’éditorialisation propre à Internet a contribué à en transformer le processus de création et les formes d’autorité négociées qui y ont cours. En d’autres mots, ces productions partagent quelques-unes des caractéristiques de l’éditorialisation qui, dans son acception restreinte, se comprend comme un ensemble de pratiques, structures et outils de production, d’organisation et de diffusion de l’information[41].

Qu’il s’agisse d’un spectacle fondé sur l’interaction simultanée de multiples joueurs où l’information est sans cesse reformatée de manière personnelle pour le spectateur, voire suscitée en grande partie par lui, comme le 6e Salon, ou encore du travail d’agrégation d’actions, de paroles et d’images pour recomposer un quartier que l’on retrouve dans le documentaire scénique Pôle Sud, lequel suppose lui aussi une négociation entre les divers auteurs pour savoir ce qui sera retenu et rejeté, il est clair que les deux créations donnent lieu à un partage, sinon inédit, du moins singulier de l’autorité scénique. Dans le premier cas, ce partage de l’autorité est plus performatif, puisqu’il se négocie dans la pratique de la représentation conçue comme nécessairement instable et changeante ; dans le second cas, il est plus processuel, dans la mesure où il s’effectue surtout au moment de la création qui n’en fait voir que des traces, Pôle Sud adoptant une forme fixe, quoique l’impact de sa diffusion fasse tout de même partie du projet, étant donné qu’il dépeint le quartier même où la salle est située.

De plus, si le spectateur ultra-compétent du 6e Salon international du théâtre contemporain est appelé à démontrer son savoir-faire scénique dans un parcours déambulatoire et ludique qu’il génère et auquel il contribue, Pôle Sud ouvre la scène à des corps ordinaires et à des voix alternatives et jette les bases d’une écoute renouvelée de l’autre. Dans les deux cas, le partage de l’auctorialité transforme la scène en un forum d’échange et d’écoute, qui offre une certaine parenté avec les possibilités offertes par le numérique[42]. Aucun des deux spectacles n’agit seulement comme le véhicule d’une esthétique individuelle dont l’un des auteurs dominent les autres et les deux prennent en compte tant la dimension charnelle que verbale du discours du « spectateur » en établissant des règles du jeu relativement simples qui permettent au public et au non-public de s’ériger en co-énonciateurs du spectacle. Présentées à une décennie de distance, dans le même lieu, les configurations auctoriales proposées dans ces deux productions prouvent qu’au Québec comme ailleurs, les artistes de la scène participent activement au questionnement entourant les formes d’autorité, où qu’elles se trouvent.

Appendices

Note biographique

Hervé Guay enseigne au Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches touchent l’histoire culturelle québécoise, les discours sur le théâtre, l’esthétique scénique, le numérique dans les arts vivants et la question du spectateur dans les pratiques contemporaines. Président de la Société québécoise d’études théâtrales de 2011 à 2015, il est codirecteur du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, a fondé le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture de l’UQTR et dirige la revue Tangence.

Notes

-

[1]

Hervé Guay, « Vers un dialogisme hétéromorphe », Tangence, no 88 (Devenir de l’esthétique théâtral, dir. Gilbert David et Hélène Jacques), 2008, p. 63-76.

-

[2]

Je reprends ici en d’autres mots l’affirmation qu’il a énoncée ainsi : « Digital space has his own forms of authority. » (Marcello Vitali-Rosati, On Editorialization. Structuring Space and Authority in the Digital Age, Amsterdam, Institute of Network Cultures, 2018, p. 7) Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle OE, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.

-

[3]

Marvin Carlson, « Le dialogisme dans le théâtre moderne et postmoderne », Études théâtrales, nos 31-32, 2004-2005, p. 108-113.

-

[4]

Peter Szondi, Théorie du drame moderne, trad. de l’allemand par Sibylle Muller, Belval, Circé, 2006.

-

[5]

Bernard Dort, La représentation émancipée, Arles, Actes Sud, 1988.

-

[6]

Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Paris, Armand Colin, 2014, p. 44.

-

[7]

La participation du spectateur a été au coeur de bien des recherches esthétiques, notamment dans les années 1960 et 1970. Ces recherches visaient généralement sa conscientisation et son émancipation, souvent collective, tandis qu’autour des années 2000, on assiste de plus en plus à la personnalisation et à la customisation de la représentation ainsi qu’à l’accroissement de sa marge de manoeuvre, dont une des marques peut être sa contribution à l’énonciation du spectacle.

-

[8]

La coprésence des acteurs et des spectateurs était d’ailleurs le thème d’un intéressant colloque organisé les 25 et 26 février 2016 par le Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal et intitulé « Coprésence et pensée du commun dans les pratiques interartistiques ».

-

[9]

Pour un usage de l’adjectif « curatorial » dans le cadre de la théorie du spectateur, voir l’article de Julia Ritter, « Danse en tandem : étude du mouvement des spectateurs et des performeurs dans Sleep No More de Punchdrunk », Tangence, no 108 (Engagement du spectateur et théâtre contemporain, dir. Catherine Bouko et Hervé Guay), 2015, p. 64.

-

[10]

René Audet remarque que cet accès facilité à l’autorité textuelle tend à générer sa banalisation autour de la question du remix ou encore son effacement s’agissant des textes générés par ordinateur (Conférence « La littérature au temps du numérique, en quatre mots-clés », École d’été en culture et numérique, Musée POP, Trois-Rivières, 11 juin 2018). Il va sans dire que, pour le spectateur, les modalités de l’accès à la parole et au geste au théâtre passent par des voies différentes et qu’elles laissent souvent peu de traces dans l’édition.

-

[11]

Comme je le préciserai ultérieurement et pour des raisons évidentes, il est rare que cette signature, corroborant la participation du spectateur à l’élaboration de l’oeuvre, se retrouve en bonne et due forme dans le programme ou dans l’édition de la pièce, mais des traces en sont disséminées dans le texte, le paratexte et la représentation.

-

[12]

René Audet, « L’autorité de la fiction dans les oeuvres polytextuelles », dans Emmanuel Bouju (dir.), L’autorité en littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 137.

-

[13]

Gérard Leclerc, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Sociologie aujourd’hui », 1996, p. 7-8 ; l’auteur souligne.

-

[14]

Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La fabrique, 2000. Chez le philosophe, le partage du sensible renvoie à la remise en cause du découpage symbolique de la place qui revient à chacun, sur le plan des comportements esthétiques, en fonction de sa classe sociale.

-

[15]

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008.

-

[16]

Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 7-8.

-

[17]

Les formules abondent sacralisant ce principe rattaché dans sa pensée à la nécessité du recul critique pour que se réalise la compréhension esthétique. Il ne cesse d’opposer « regarder et agir », l’idéal s’avérant d’être à la fois « des spectateurs distants et des interprètes actifs du spectacle qui [nous] est proposé ». En somme, il s’agit surtout, pour lui, de « rompre le partage entre ceux qui sont soumis à la nécessité du travail des bras et ceux qui disposent de la liberté du regard. » (Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, ouvr. cité, p. 19 et 68).

-

[18]

Mon approche n’est pas sans parenté avec celle de Marcello Vitalo-Rosati qui étudie les formes d’autorité à l’ère numérique en s’intéressant de manière très concrète à l’écriture, à l’autorité, à l’espace et à leurs implications politiques. Comme lui, je vois tout spectacle comme un espace. Et pour lui, « un espace est un ensemble dynamique particulier de relations entre des objets. » (« A space is a particular dynamic set of relationships between objects », OE, p. 7 ; je traduis).

-

[19]

Mihaly Csikszentmihaly (Vivre. La psychologie du bonheur, Paris, Robert Laffont, 1990, coll. « Pocket », p. 94-98) énumère sept caractéristiques de l’expérience optimale, au nombre desquelles figure le contrôle de l’action, que cette activité appartienne au domaine des loisirs ou non.

-

[20]

« The production of texts, including performance texts, is also a matter of creating gaps for readers and spectators to fill, though often this might be an entirely unconscious element of the creative process. A procedural author creates gaps of a different kind. » (Gareth White, Audience participation in the theatre. Aesthetics of the invitation, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 59 ; je traduis).

-

[21]

« L’auctorialité processuelle veut dire écrire les règles selon lesquelles le texte s’invente tout autant que le texte lui-même. Ceci veut dire écrire les règles de l’engagement de l’interacteur, c’est-à-dire les conditions selon lesquelles les choses arriveront en fonction de la réaction des participants. […] L’auteur processuel ne crée pas seulement un ensemble de scènes mais un monde de possibilités narratives. » (« Procedural authorship means writing the rules by which the texts appear as well as writing the text themselves. It means writing the rules for the interactor’s involvement, that is, the conditions under which things will happen in response of participant’s actions. […] The procedural author creates non just a set of scenes but a world of narrative possibilities. » Jan Murray cité par Gareth White, ouvr. cité, p. 31 ; je traduis).

-

[22]

L’équilibre à trouver entre stabilité et instabilité se pose aussi avec acuité dans les écritures numériques, trait remarqué, selon René Audet (« Écrire numérique : du texte littéraire entendu comme processus », Itinéraires : littérature, textes, cultures, no 1, 2014, p. 10-22), par Gilles Bonnet (François Bon. D’un monde en bascule, Genève, La Baconnière, 2012, p. 245) qui y voit « un trait majeur de l’écriture numérique », qui « semble naître de cette tension entre une liquidité fondamentale du texte numérique et la conscience d’une nécessaire coalescence ».

-

[23]

Suivant le titre de l’ouvrage de Gareth White, ouvr. cité.

-

[24]

Voir Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, trad. de l’italien par Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 1979. Libre à ceux et celles qui le veulent d’y voir une réactualisation de l’ouverture de l’oeuvre dans le cadre des arts de la scène.

-

[25]

« audiences express themselves more creatively and confidently if operating within, and not beyond, boundaries. » (Bill Adair, Benjamin Filene et Laura Koloski (dir.), Letting Go ? Sharing Historical Authority in a User-Generated World, Philadelphie, The Pew Center for Arts & Heritage, 2011, p. 12 ; je traduis).

-

[26]

Gareth White (ouvr. cité, p. 59) forge, à partir du concept d’« horizon d’attente » de Jauss, celui d’« horizon de participation » pour désigner les limites et la gamme de possibilités offertes par les vides et les choix laissés dans les pièces ouvertement participatives. L’environnement ainsi que l’ensemble des règles et des directives qui y prévalent constituent donc cet « horizon de participation ».

-

[27]

Richard Schechner, « Restoration of Behavior », dans Between Theater and Anthropology, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2010, p. 35-116.

-

[28]

Par exemple, le visiteur désire-t-il rester lui-même ou s’inventer une personnalité différente au gré des kiosques ?

-

[29]

Gustaf Almenberg (Notes on Participatory Art. Toward a Manifesto Differentiating it from Open Work, Interactive Art and Relational Art, Central Milton Keynes, AuthorHouse, 2010, p. 22) estime que, dans l’art participatif, l’artiste doit veiller à ce que la contribution du spectateur ne soit ni trop risquée ni dépourvue de défi, de manière qu’il soit tenté et non pas découragé d’y exercer sa créativité.

-

[30]

Voir Marie-Madeleine Mervant-Roux, L’assise du théâtre. Pour une étude du spectateur, Paris, CNRS éditions, 1998, p. 52-57.

-

[31]

La notion de non-public « correspond à tous ceux qui ne sont pas public, donc tous ceux qui ne participent d’aucune façon et en aucune circonstance » à des activités culturelles très légitimées, selon Daniel Dayan et Jason Luckerhoff (« Public et non-public du patrimoine culturel : deux enquêtes sur les manifestations différenciées de l’intérêt et du désintérêt », Loisir et société / Society and Leisure, vol. 32, no 1, 2009, p. 100).

-

[32]

Lors de la création, le spectacle était précédé d’une brève adresse du directeur artistique, Geoffrey Caquère, qui tient clairement ce discours au public présent, ce qui fait entendre son espoir de voir davantage de gens du quartier assister aux productions d’Espace Libre. Cette préoccupation ne date pas d’hier, cet objectif de rapprochement ayant été au coeur de plusieurs autres productions comme L’homme des tavernes (2004) ou, plus récemment, Camilien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie » (2017).

-

[33]

La multiplicité des lieux d’énonciation commune aux deux productions étudiées paraît un moyen efficace de mettre en oeuvre le partage de l’auctorialité dans les arts de la scène.

-

[34]

Voir Bruce McConachie, Engaging Audiences. A Cognitive Approach to Spectating in the Theatre, New York, Palgrave MacMillan, 2008, tout particulièrement, p. 56-63.

-

[35]

Voir Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, coll. « nrf essais », 2015, tout particulièrement le chapitre ii, p. 47-112.

-

[36]

En effet, Pôle Sud est non seulement une production où le théâtre devient clairement un hypermédia, pour reprendre l’expression de Freda Chapple et Chiel Kattenbelt (Intermediality in Theatre and Performance, Amsterdam, Rodopi, 2006), mais aussi une pièce documentaire qui exhibe diverses techniques corporelles comme le maquillage, la sculpture du métal, l’analyse des taches de sang, le corps étant au centre de celle-ci.

-

[37]

Pour plus d’attention aux aspects socio-esthétiques de Pôle Sud, voir mon article « Politique de l’empathie et de la réparation dans Pôle Sud », dans Hervé Guay et Sara Thibault (dir.), L’interprétation du réel. Théâtres documentaires au Québec, Montréal, Nota bene, 2019, p. 181-198

-

[38]

Marie-Madeleine Mervant-Roux, Figurations du spectateur. Une réflexion par l’image sur le théâtre et sur sa théorie, Paris, L’Harmattan, coll. « Univers théâtral », 2006, p. 23.

-

[39]

Marie-Madeleine Mervant-Roux, Figurations du spectateur, ouvr. cité, p. 23

-

[40]

Je remercie Pauline Bouchet d’avoir attiré mon attention sur ce point.

-

[41]

À la suite de Brigitte Guyot et de Bruno Bachimont, Marcello Vitali-Rosati définit l’éditorialisation comme « un ensemble d’outils technologiques (réseaux, serveurs, plateformes, SGC, algorithmes de moteurs de recherche), de structures (hypertexte, multimédia, métadonnées), de pratiques (annotation, commentaires, recommandation via les réseaux sociaux) qui produisent, organisent et rendent possible la circulation du contenu à l’intérieur de la toile. » (« a set of technical devices (networks, servers, platforms, CMS, search engine algorithms), structures (hypertext, multimedia, metadata), and practices (annotation, comments, recommendations via social networks) that produces, organizes, and enables circulation of content on the web. » OE, p. 63 ; je traduis). Il est à noter que le SGC est un acronyme utilisé en informatique pour désigner le Système de gestion de contenu.

-

[42]

Certains pourraient être tentés, par exemple, de voir dans ces formes spectaculaires une transposition au théâtre de la culture participative et de l’intelligence collective observées dans diverses pratiques culturelles par Henry Jenkins (La culture de la convergence. Des médias au transmédia, Paris, Armand Colin, 2013).

List of figures

Figure 1

Figure 2