Abstracts

Résumé

Une admiration profonde pour la France s’est répandue au Japon avant la Première Guerre mondiale et, depuis, la France et en particulier Paris sont restés des lieux uniques, admirés, visités et décrits par de nombreux peintres et hommes de lettres japonais. L’image de Paris est établie depuis longtemps dans le monde littéraire et artistique japonais, mais renouvelée continuellement. Quelle est la spécificité de Paris en tant que « ville de lettres » dans l’imaginaire littéraire japonais ? Pour quelles raisons cette ville incite-t-elle toujours les Japonais et (surtout) les Japonaises à s’y rendre, à la poursuite d'un lieu imaginé et insaisissable, y ajoutant des nouveaux éléments au fil de leurs propres pas ? Pour aborder cette question, nous montrons la spécificité de Paris pour les femmes japonaises à travers le témoignage avant-coureur de Hayashi Fumiko, écrivaine très connue du grand public au Japon depuis les années 1930 qui nous a laissé un récit détaillé de son voyage à Paris en 1931. Son témoignage, unique en son époque, nous entraînera sur les traces de sa vie réelle et de son univers de fiction, et nous permettra de brosser le portrait d’une pionnière des femmes voyageuses. Il nous montrera aussi l’emprise d’une France idéalisée par le regard des écrivains et artistes sur l’imaginaire des Japonais, à tel point qu’un voyage à Paris est, pour eux, presque toujours la recherche d’un lieu rêvé, sublimé par la parole des écrivains à qui ils emboîtent le pas. Il s’agit en somme d’un véritable « tourisme littéraire », dans lequel les lieux sont indissociables des mots, toujours vivants, que les pionniers comme Fumiko y sont attaché.

Mots-clés :

- tourisme littéraire,

- Paris,

- ville,

- Japonais,

- femmes,

- pauvreté,

- écrivains

Article body

De ma vie spirituelle étouffante et gémissante, de ma vie familiale lourdement chargée, de tout cela j’aimerais m’éloigner et me sentir soulagée. Tout cela a fait surgir ce sentiment, un sentiment léger sans raison particulière : je suis attirée par la France. Je voudrais y aller sans savoir pourquoi, je crois que ça suffit comme ça.

(Hayashi Fumiko, « Furansu iki » [Vers la France], 1933[1])

« J’aimerais aller en France / Mais la France, c’est si loin / Alors en portant ma nouvelle veste / Je pars en voyage à ma guise. » En 1913, le poète Hagiwara Sakutarô [1886-1942], père de la poésie japonaise moderne, a livré son admiration pour la France dans un poème célèbre, « Ryojo » [En voyage]. L’intérêt pour la culture occidentale et en particulier pour la France s'est répandu au Japon avant la Première Guerre mondiale ; depuis, la France et surtout Paris sont demeurés des lieux uniques, admirés, visités et décrits par de nombreux peintres et hommes de lettres japonais. Imahashi Eiko, auteur de Itodôkei Nihonjin no Pari [Le Paris des Japonais], écrit ainsi : « Sans doute, historiquement, par rapport à d’autres grandes villes comme New York, Londres, Shanghai, aucune ville n’aura pas été décrite aussi souvent que Paris. » (2001 : 37-38)

L’image de Paris, ce cliché édifié par un exotisme formaté, est établie depuis longtemps, mais renouvelée continuellement. De nos jours encore on entend toujours et partout cette formule au Japon : « Paris, la capitale des fleurs ». Selon Burton Pike (1981), l’image d’une ville dans la littérature peut s’analyser à l’aide de deux concepts : la real city, « ville réelle » composée par le complexe urbain, et la word city, la « ville de lettres », fictive, édifiée sur la base du modèle existant selon l’admiration ou l’antipathie, l’attente ou l’inquiétude, l’espoir ou la déception.

Or, quelle est la spécificité de Paris en tant que « ville de lettres » dans le monde littéraire japonais ? Pour quelles raisons cette ville incite-t-elle toujours les Japonais et (surtout) les Japonaises à s’y rendre, à la poursuite d'un lieu imaginé et insaisissable, y ajoutant des nouveaux éléments au fil de leurs propres pas ?

Afin d’aborder cette question, nous montrons la spécificité de Paris pour les femmes japonaises à travers le témoignage avant-coureur de Hayashi Fumiko [1903-1951], écrivaine très connue du grand public au Japon depuis les années 1930. Celle-ci nous a laissé un récit détaillé de son voyage à Paris en 1931, voyage assez extraordinaire pour l’époque, qu’elle a entrepris dans des conditions difficiles : elle ne connaissait pas la langue et disposait de très peu de ressources matérielles[2]. Son récit nous entraînera sur les traces de sa vie réelle et de son univers de fiction, et nous permettra de brosser un portrait d’une pionnière des femmes voyageuses.

Si le « flâneur », tel que Walter Benjamin l’a surnommé dans son ouvrage Paris, capitale du 19e siècle (1993), est l’observateur et interprète de la réalité urbaine qui arrive à en saisir la modernité en se promenant dans les rues sans raison particulière, alors en nous penchant sur le déplacement et le vagabondage de notre auteure nous pourrons aborder la question du rapport Paris – Japonais(e)s sous un angle privilégié. Nous y découvrirons aussi les racines de l’emprise durable d’une France idéalisée par le regard des écrivains et artistes sur l’imaginaire des Japonais, à tel point qu’un voyage à Paris reste encore, pour eux, presque toujours la recherche d’un lieu transformé par la parole des écrivains qui les ont précédé, un « tourisme littéraire » dans lequel la word city et la real city sont inextricablement mêlées.

La vie voyageuse et itinérante de Hayashi Fumiko

Hayashi Fumiko souhaite aller en France « sans raison particulière » et, malgré beaucoup de difficultés, se rend à Paris en 1931-1932 (illustration 1). Avec ses premiers droits d’auteur, elle part seule en Chine en 1930. L’année suivante, elle se rend en Europe et à Paris, laissant son mari au Japon. Il importe de souligner ici qu’il s’agissait d’une conduite peu commune à une époque où les femmes japonaises restaient habituellement confinées au foyer familial. Il faut ajouter qu’elle connaissait à peine la langue française et que, malgré le succès de son roman, elle ne disposait pas de suffisamment d’argent pour le voyage de retour. Elle décide néanmoins d’aller jusqu’au bout du monde, avec sa curiosité comme ressource principale. L’admiration de Fumiko pour la France est déjà perceptible à la veille de son voyage ainsi qu'en manifeste son Hôrôki [Journal d’une vagabonde]. Souffrant de la pauvreté, la protagoniste s’épanche ainsi : « En humant le parfum du savon, j’ai eu envie d’aller en France. J’imagine qu’on y vit mieux qu’au Japon. Mais cela ne sert à rien de mourir d’amour pour ce pays. Rêver ainsi, c’est comme un chat qui souhaiterait prendre un train. » (Hayashi, 1979 : 370)

Fig. 1

Illustration 1 : Hayashi Fumiko devant une librairie à Paris

Avant de nous concentrer sur le voyage de Fumiko à Paris, il est utile de rappeler quelques moments de sa vie, une vie de voyages et de changements, afin de mieux cerner l’écrivaine et son époque[3].

Hayashi Fumiko, née dans une famille pauvre de marchands ambulants, grandit dans le dénuement. Sa mère, Kiku, a eu quatre enfants de pères différents. Fumiko, son quatrième enfant, est née d’une liaison illégitime avec un jeune marchand ambulant, plus jeune que Kiku de quatorze ans. Plus tard, sa mère quitte son mari pour un homme de vingt ans plus jeune qu’elle et part avec Fumiko qui a alors huit ans. Colporteur, le beau-père de Fumiko voyage sans cesse en vendant toutes sortes de marchandises dans les régions de Kyûshû, de Shikoku et du Kansai.

À l’âge de dix-huit ans, en 1922, Fumiko se rend à Tokyo pour y rejoindre un jeune universitaire dont elle est tombée amoureuse. L’idylle est de courte durée, car un an plus tard les fiançailles sont rompues. À la même période, Tokyo et sa région sont dévastés par le grand séisme de Kantô. Ces événements marquent une véritable rupture dans l’existence de Fumiko et constituent le départ de sa deuxième vie, comme vagabonde. Dans le Tokyo qui resurgit, s’agrandit et se modernise à un rythme vertigineux après le séisme, la nouvelle vie de Fumiko est frénétique et chaotique. Tout en menant une vie amoureuse très mouvementée, elle enchaîne les petits métiers pour vivre : bonne, serveuse dans un café-bar, ouvrière dans une usine, vendeuse, assistante d’une sage-femme, secrétaire. En même temps, elle fréquente des groupes de poètes anarchistes et de romanciers naturalistes. À cette époque, elle écrit son journal en poèmes, travail qui débouchera plus tard sur son premier roman, quasi autobiographique, intitulé Hôrôki [Journal d’une vagabonde], qui connaît un grand succès en 1930. Dès lors et jusqu’à sa mort précoce, elle ne cesse d’écrire des romans, des poèmes, des essais, dont le thème récurrent est la vie des gens pauvres et, plus particulièrement, celle des femmes. Très rapidement, Fumiko devient célèbre auprès d’un large public. Elle décède d’une crise cardiaque en 1951 à l’âge de quarante-sept ans, très probablement à cause de l’excès de travail puisqu’elle continuait d’écrire à plein régime malgré sa santé déclinante. On a dit d’elle que c’est le journalisme qui a tué l’écrivain le plus populaire du Japon.

La prédilection de Hayashi Fumiko pour le voyage est exprimée au début de son Journal d’une vagabonde : « Je suis fatalement vagabonde. Je n’ai pas de pays natal […] Ainsi le voyage est mon pays. » (2004a : 5-6) Même si elle manque cruellement d’argent, le désir de voyager la hante. La protagoniste écrit ainsi : « Soit que je survive, soit que je meure, je compte partir en voyage […] En tout cas, si je continuais de vivre dans ces conditions, j’exploserais comme une bombe. » (ibid. : 204-205) Son enfance mouvementée, comme sa vie à Tokyo, où elle passe d’une pension à l’autre en changeant souvent de métier et d’amant, peuvent être lues comme des étapes de son voyage. Toutefois, c’est le succès du Journal d’une vagabonde qui lui permet de voyager véritablement. Elle séjourne deux mois en Chine, en 1930, et sept mois en Europe, en 1931-1932. Ensuite, elle continue de voyager à travers tout le Japon. Entraînée par le tourbillon des événements, elle finit par devenir correspondante de guerre durant la période impérialiste du Japon. Fumiko part en 1937 à Nankin, en 1938 à Hankou, en 1940-1941 en Mandchourie et en Corée, en 1942-1943 en Indochine française, à Singapour, à Java et à Bornéo. Après la guerre, elle est accusée d’avoir cautionné l’impérialisme nippon par son activité. Cependant, au vu de ses essais, dont le contenu se limite à des rapports dépourvus de toute idéologie, il est vraisemblable, comme l’a affirmé récemment le critique Sekikawa Natsuo (2010), que la guerre était pour elle simplement une condition à laquelle elle devait s’adapter et qui lui permettait de se déplacer et de gagner de l’argent.

Œuvres de Hayashi Fumiko

Le premier roman qu’écrit Hayashi Fumiko, Hôrôki [Journal d’une vagabonde] (paru en 1930), a la forme d’un journal personnel de sa vie pauvre et mouvementée à Tokyo, de 1922 à 1930. Il se compose d’extraits d’un véritable journal intime, de poèmes et des lettres, sans une structure apparente ni même un ordre chronologique. La plupart des pages oscillent entre autobiographie et roman. Le manque d’argent, la faim, l’inquiétude accompagnent constamment la protagoniste du livre ; en même temps, cette vie au comble de la misère ne manque pas de moments de lumière et de gaieté. C’est le journal d’une vagabonde, et en même temps d’une femme qui travaille, qui enchaîne tous les métiers. « Dépendre financièrement d’un homme est plus dur que mâcher du sable » (Hayashi, 2004a : 71), tranche la protagoniste. Celle-ci change fréquemment de métier comme le fait Fumiko elle-même et, en faisant l’expérience du mépris envers les femmes dans le monde du travail, relate la dure condition que la société réserve aux faibles, comme aux femmes pauvres, non diplômées, non qualifiées.

Journal d’une vagabonde connaît immédiatement un grand succès. Quarante éditions sont imprimées en deux mois, plus de 500 000 exemplaires vendus, sortant ainsi son auteure de la misère pour la première fois. Pourquoi cet ouvrage attire-t-il autant de lecteurs ? D’après le critique Kawamoto Saburo, à l’époque « la population de Tokyo a explosé avec l’augmentation de jeunes travailleurs venant des provinces. Une femme jeune, pauvre et inconnue qui vit courageusement dans une grande ville aurait attiré la sympathie de jeunes comme elle » (2003 : 22-23). Dans les années 1920, Tokyo vit effectivement de grands changements : une reconstruction radicale et une modernisation accélérée après le grand séisme. Fumiko est toujours très démunie dans la capitale, mais pour elle Tokyo est « la grande ville où l’on peut vivre même en étant pauvre » : « En tout cas, je ne connais personne ici à Tokyo. Il n’y a aucune raison d’avoir honte. À Tokyo, il y a tout. De toute façon je vis sans moyens, je vais travailler autant que possible » écrit la protagoniste du Journal (Hayashi, 2004a : 35). Dans les années 1920, Tokyo représente pour les jeunes l’espoir de transformer leur vie et devient un lieu qui permet à une femme de ressentir la liberté de choisir un métier, certes au prix de la misère et de l’insécurité, mais en laissant entrevoir la possibilité d’un futur meilleur. La vie courageuse de Fumiko en constitue un témoignage, et les lecteurs qui ont fait le succès du Journal d’une vagabonde y ont certainement trouvé le symbole d’une ville et d’une époque.

Après le succès de ce premier roman, Hayashi Fumiko devient une des figures majeures de la littérature japonaise. Elle poursuivra sur la veine de son premier roman, puisqu’une grande partie de son œuvre est autobiographique : très souvent ses héroïnes sont des femmes pauvres et démunies, tout comme elle l’était[4].

Deux romans se réfèrent particulièrement à son séjour à Paris : Pari nikki [Journal de Paris[5]] et Yaneurabeya no isu [La chaise dans la mansarde], qui ont pour décor les lieux où Fumiko a vécu dans la capitale française. Parmi nombre d’essais et de récits de voyage de Hayashi Fumiko en lien avec son séjour en France, on peut citer ici surtout : « Shiberia no tabi » [Le voyage en Sibérie], « Pari made seiten » [Il fait beau jusqu’à Paris], « Geta de aruita Pari[6] » [Paris où je me suis promenée avec mes geta], « Paris », « Minna shitteruyo » [Tout le monde le sait], « Hitoritabi no ki » [Le récit d’un voyage solitaire], « Haru no nikki » [Le journal de printemps][7], « Siberiya no santôressha » [Le Transsibérien en troisième classe[8]], « 1932 nen no nikki » [Le journal de 1932], « Pari no kozukaichô » [Le cahier de comptes à Paris], « Lettres »[9]. En somme, il s’agit d’un séjour marquant dans l’œuvre de Fumiko.

Paris, terre d’élection des écrivains japonais

Pour mieux comprendre une certaine prédilection pour la France chez Fumiko, on peut se référer à quelques éléments historiques concernant le Paris « ville de lettres » et le Paris « imaginaire » des Japonais, tel qu’il est décrit par les hommes de lettres au début du XXe siècle.

En 1862, la première ambassade japonaise en Europe est envoyée à Paris par le shogunat Tokugawa. Après une longue période d’isolement, le Japon décide alors de s’ouvrir à la civilisation occidentale en visant ainsi à rattraper son « retard », notamment sur les plans social, politique et scientifique. Jusqu’en 1873, des délégués japonais se rendent à plusieurs reprises en France et, plus particulièrement, à Paris où les travaux haussmanniens sous le second empire transformaient la capitale. L’impression suscitée par la métamorphose parisienne est telle que, dans les années 1880, un projet officiel propose de rendre Tokyo semblable à Paris.

Après cette première période, les élites du début du XXe siècle privilégient plutôt l’Allemagne et l’Angleterre. Ainsi, pendant l’ère Meiji [1868-1912], l’occidentalisation du Japon est menée en prenant comme modèles ces deux pays. La France, considérée comme le pays des arts, convient moins à l’esprit de l’ère Meiji qui lui préfère les sciences, la technologie, le commerce, comme voies privilégiées vers la modernisation. Pour saisir l’atmosphère de cette ère, on peut (re)lire les mémoires de Kaneko Mitsuharu, Nemure Pari[10] [Va dormir, Paris] : « Lors de mon enfance, quand les gens voulaient voyager à l’étranger, ils allaient à Londres en Angleterre, pays allié, à Berlin, la capitale des études, et puis dans diverses villes aux États-Unis. Peu de gens voulaient se rendre à Paris. Comme la France était alliée à la Russie, pays ennemi, même les enfants s’en moquaient. Ceux qui allaient en France étaient censés être lâches ou libidineux. » (1973 : 7)

Cependant, en contraste avec l’esprit dominant de l’ère Meiji, la France demeure le pays idéal pour certains artistes, rebutés par la politique japonaise de modernisation à marche forcée et son mépris de la culture et de l’art. Par exemple, Ueda Bin [1874-1916], écrivain et traducteur, se rend étudier en Europe en 1907. Par la suite, il traduit les ouvrages d’un grand nombre de poètes français (Mallarmé, Verlaine, Claudel, etc.). En 1908, le grand écrivain Nagai Kafû [1879-1959] part également à Paris pour y étudier l’opéra et le théâtre ; son admiration envers Paris « capitale de l’art » transparaît dans ses Contes de France. L'un d'eux, « Omokage » [Traits], commence ainsi : « Depuis combien d’années maintenant ai-je rêvé de la vie du Quartier latin à Paris ? » Ainsi, ce qui poussait en premier lieu les écrivains du début du XXe siècle vers Paris était soit le désir de se libérer du joug d’une société dont la mentalité demeurait, malgré une modernisation rapide du Japon, encore féodale, soit la volonté de s’affranchir d’une famille conservatrice, soit encore l’admiration profonde pour l’art.

En 1908, le poète et sculpteur Takamura Kôtarô [1883-1956] voyage à New York, Londres et Paris. La rencontre d’Auguste Rodin constitue une véritable inspiration artistique lui faisant prendre douloureusement conscience, parallèlement, de la distance entre « la capitale de l’art » et le Japon. Sur ce point, le « schéma d’opposition Blancs/Asiatiques » (Wada, 2002 : 104-109) récurrent dans ses écrits est révélateur. « Le charme de Paris attire les gens. On peut respirer à Paris. Le temps moderne a commencé à Paris, la beauté naît à Paris, les nouvelles idées germent à Paris […] Misérablement, je me sens décidément, absolument inférieur » (Takamura, 1958 : 287), écrit-t-il dans son poème intitulé simplement « Paris[11] ». En 1912, la grande poétesse Yosano Akiko [1878-1942] part seule à Paris pour y rejoindre son mari, le poète Yosano Tekkan [1873-1935]. Son voyage par le Transsibérien est relaté dans les grands journaux ; Yomiuri voient en Yosano Akiko une représentante des « femmes nouvelles »[12]. Shimazaki Tôson [1872-1943], l’un des pionniers de la littérature japonaise moderne, se rend à Paris de 1913 à 1916 et écrit un récit de son voyage intitulé Lettres de France.

Dans les années 1920-1930, Paris est la capitale mondiale de l’art, ce qui se manifeste par l'émergence et l'affirmation de mouvements artistiques tels que le surréalisme, l’art déco, et ce que l'on nommera « l’École de Paris », qui attira nombre d'artistes étrangers comme Pablo Picasso, Marc Chagall, Moïse Kisling, Fujita, Alberto Giacometti, Milo ou Max Ernst. Dans le monde du cinéma, on peut citer René Clair, Marcel Carné, Luis Buñuel et Luchino Visconti. Au centre de la scène littéraire se trouvent André Gide, Paul Valéry, Romain Rolland, Paul Claudel, François Mauriac et Jean Cocteau, ainsi que des écrivains politiquement engagés comme Paul Nizan et André Malraux, que viennent rejoindre, en provenance des États-Unis, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald et Henry Miller. Paris est alors un lieu d’élection pour les étrangers, qui trouvent là une reconnaissance artistique, tout en contribuant à l'enrichissement culturel de la ville. Au début du XXe siècle, la main-d’œuvre étrangère y afflue massivement, notamment, après la Première Guerre mondiale, en provenance des colonies. Au cours des années 1920, la population étrangère ne cesse d’augmenter, atteignant un seuil historique en 1931 : les étrangers représentent alors 9,2 % de la population de l’Île-de-France.

Il n’est donc pas étonnant que le nombre des Japonais à Paris augmente remarquablement lui aussi. Selon Fujita Tsuguharu [1886-1968], peintre représentatif de l’École de Paris qui y a passé la plus grande partie de sa vie depuis 1913, il n’y avait que quelques Japonais à Paris avant la Première Guerre mondiale (Kawamoto, 2003 : 177). Rapidement, le nombre augmente à environ trois cents. En 1925, on aurait même pu en compter mille (Wada, 2002 : 8). Toutefois, le Paris des Japonais n’est pas celui des ambassadeurs, ni celui des réfugiés, des ouvriers immigrés ou des nomades. Leur Paris est surtout centré sur l’art, les cafés, la mode, les revues ; en somme une « ville de lettres » si chère aux artistes japonais (Wada, 2002 : 27-58) qui devient ainsi une terre d’élection l’ère Taishô [1912-1926]. Selon l’expression du critique Sekikawa Natuo (2009 : 47), le Paris de cette époque pourrait être vu comme une sorte de « boîte noire », un lieu peuplé par la présence quelque peu étrange de nombreux Japonais qui semblent être là sans raison précise.

L’admiration de Fumiko pour Paris est, en ce sens, caractéristique de son époque. L’auteure est ainsi associée à une sorte de tourisme littéraire, assez en vogue au Japon, à destination d’un Paris « ville de lettres » édifié par l’admiration des écrivains et des peintres japonais modernes. Les rêves de Fumiko ont été probablement inspirés par deux œuvres littéraires qu’elle affectionne particulièrement : Contes de France (1909) de Nagai Kafû et Lettres de France (1913-1916] de Shimazaki Tôson. Il faut également noter également que d’autres écrivaines japonaises se trouvent à Paris en même temps que Fumiko. Par exemple, on peut citer Fukao Sumako [1888-1974], traductrice des œuvres de Colette, Miyamoto Yuriko[13] [1899-1951], écrivaine renommée de la littérature prolétarienne, Yoshiya Nobuko [1896-1973], romancière très appréciée du grand public notamment pour ses livres destinés aux adolescents, et Okamoto Kanoko[14] [1889-1939], écrivaine, poétesse et spécialiste du bouddhisme.

Le voyage en Transsibérien

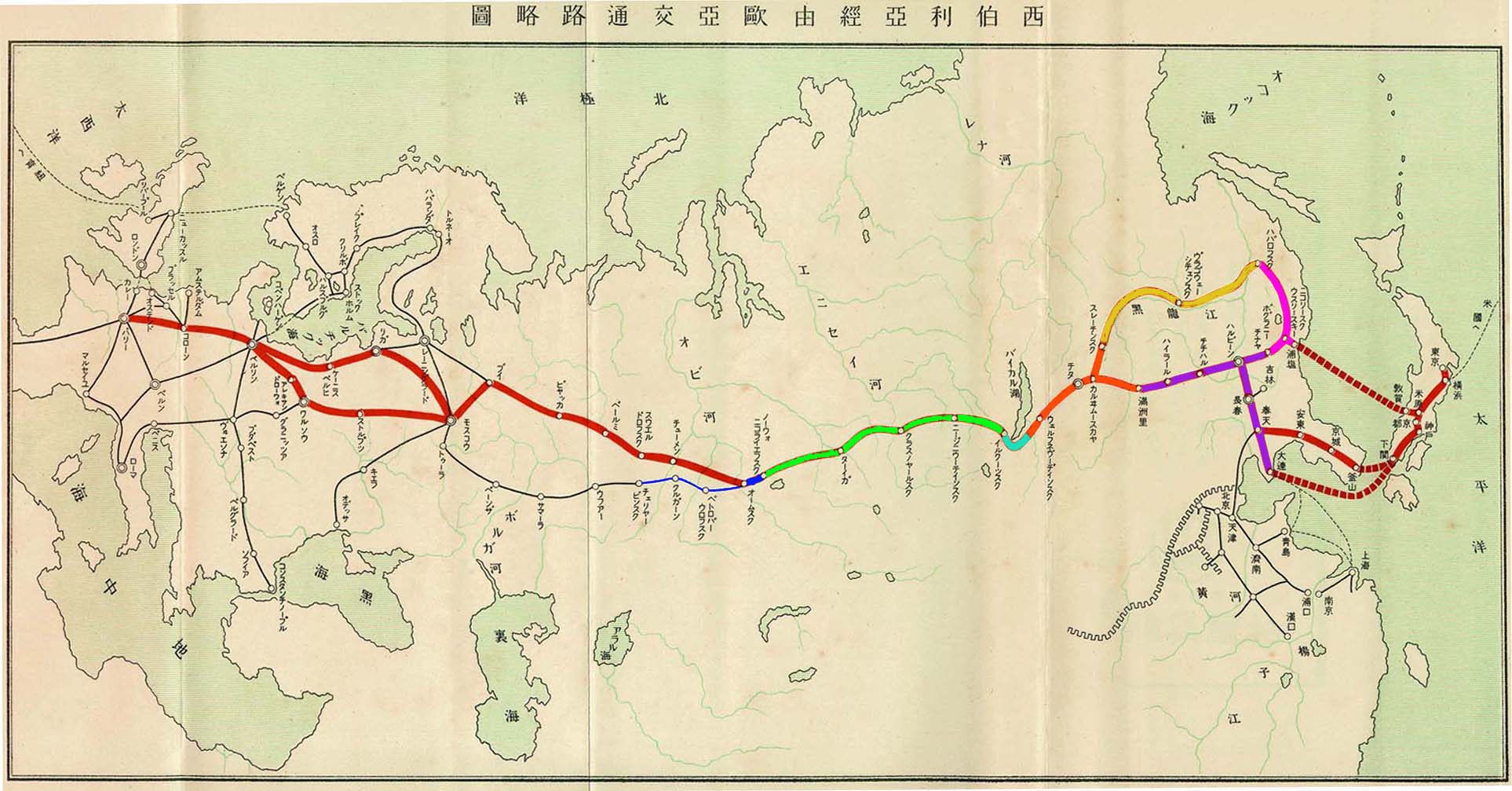

Il est intéressant de considérer le chemin qui a mené Hayashi Fumiko du Japon jusqu’à la France[15]. Jusqu’en 1960, il n’y a que deux façons de se rendre en Europe depuis le Japon : par chemin de fer, à bord du Transsibérien, et par voie maritime, en traversant l’océan Indien. Le voyage par la mer, d'une durée de deux mois, est plutôt confortable car il n’y a aucune correspondance, mais le prix de la traversée est extrêmement cher : il revient à plus de deux ans d’un salaire correct de l’époque ! Le Transsibérien arrive en Europe en deux semaines et coûte seulement 500 yens, soit le quart du voyage par voie maritime. Cet itinéraire ferroviaire est très exigeant car il faut changer douze fois de train en Chine, en Russie et en Allemagne. Notre auteure choisit naturellement la voie terrestre, en troisième classe (voir illustration 2).

Fig. 2

Illustration 2 : Carte du trajet du Transsibérien de Tokyo à Paris en 1927

En plus du caractère pénible du voyage, la date de son départ — le 4 novembre 1931 — n’est pas anodine. Il faut rappeler la grande tension qui régnait à la frontière avec la Russie après ce qui a été nommé l’« incident de Mandchourie » ; le 18 septembre 1931, le Japon envahissait la Mandchourie, qui devient de facto un protectorat japonais. Malgré ces circonstances, Fumiko part en direction de la froide Sibérie. À la suite de l’invasion, les soldats sont partout à Changchun, la capitale de la Mandchourie. Fumiko y descend pour changer de train et, en se déplaçant dans la foule des soldats avec ses quatre valises, entend sans cesse d’horribles histoires de la guerre. Elle écrit :

J’entendais vaguement le bruit de la guerre. C’était comme le bruit d’un pistolet dans l’air […] Bientôt ce petit bruit s’est muté en un grand bruit, comme le grondement de la terre, et à l’aube du 14, les soldats chinois sont venus frapper fort à la porte du wagon à la gare. Une Russe en face de mon lit a crié violemment. Elle a dit sans doute : « Il n’y a que des femmes ici. Il n’y a personne de suspect. » J’ai mimé un combat à l’épée pour lui faire comprendre que j’avais peur. La Russe l’a certainement compris et a éclaté de rire. Je suis allée manger à la cantine avec elle. (Hayashi, 2016)

À cette époque, le Japon se dirigeait aveuglément vers la guerre et le fascisme. Un affrontement entre soldats japonais et chinois près du lac Lieutiao avait servi de prétexte pour l’invasion de la Mandchourie, en septembre 1931, et la proclamation du nouvel État de Mandchoukouo par les Japonais. Dans cette période chaotique, Fumiko ne change pas pour autant ses plans, parce que, écrit-elle, « la mort sera pareille en tout lieu, peu importe le lieu » (Hayashi, 2004a : 54). Grâce aux quelques mots de russe qu’elle connaît, elle se lie d’amitié avec des passagers; ses voisines l’invitent à prendre le thé le matin et à jouer aux cartes, et elle devient intime avec un serveur russe.

Au lieu d’être saisie d’effroi et de s’enfermer dans la solitude, Fumiko s’intéresse donc à ses compagnons de voyage, malgré l’obstacle de la langue. On en trouve le témoignage dans l’essai intitulé « Pari made seiten » [Il fait beau jusqu’à Paris], où elle observe la Russie, suivant son expression, du point du vue d’une femme qui voyage en train avec les pauvres gens. Elle note ainsi : « Est-ce que c’est cette Russie que les prolétaires japonais admirent ? Pourquoi les paysans japonais rêvent de la Russie ? Dans la terre russe, les prolétaires sont toujours les prolétaires. Dans n’importe quel pays, les privilégiés seront toujours les privilégiés. » (Hayashi, 2003 : 86) En voyageant en troisième classe, Fumiko voit à quel point le peuple soviétique est affamé et misérable même après la révolution et conclut que « les figures des prolétaires sont toutes pareilles, de la Corée jusqu’à Paris » (ibid. : 95).

Au début de l’ère Shôwa [1926-1989), à savoir des années 1920 jusqu’à la première moitié des années 1930, quand le mouvement prolétarien était à son apogée, Hayashi Fumiko a été critiquée en raison du fait qu’elle a renoncé à s’impliquer en politique pour changer la société. Elle répond ainsi aux critiques : « Je ne connais rien à la politique. Je ne fais que voyager comme le font les femmes et les enfants. » (2004a : 19) Elle ne tente pas d’interpréter le monde à l’aide d’une idéologie, d’un modèle théorique, mais uniquement de s’en approcher à travers le quotidien qui l’entoure. Plus tard, elle rappelle : « Je ne peux être ni pour la gauche ni pour la droite. En étant partie du prolétariat pauvre, je n’ai jamais pu m’engager dans le mouvement prolétarien. J’ai poursuivi mon chemin. » (1949 : postface)

Les promenades à Paris – Hayashi Fumiko, pionnière des femmes voyageuses

Fumiko arrive à la gare du Nord de Paris le matin du 23 décembre 1931, à six heures et demie. Elle porte le kimono, une épingle de parure dans les cheveux, et les geta, socques traditionnelles japonaises, aux pieds. Dans le train, elle a enfilé son kimono expressément pour entrer dans la vie parisienne en tant que Japonaise.

Le début de sa vie parisienne, ainsi qu’elle le décrit dans ses récits de voyage, ses essais, ses romans et ses journaux intimes, est marqué particulièrement par les difficultés d’une femme qui voyage seule, loin de son pays. Son mécontentement s’exprime sans cesse : « Je suis désorientée à Paris où il fait sombre comme la nuit toute la journée, tout le temps » (Hayashi, 2003 : 114) ; « Je voudrais rentrer au Japon aussitôt que possible et parler avec ma propre voix » (ibid. : 183) ; ou encore « J’ai marché dans le parc de Luxembourg. Le ciel est beau, les enfants sont beaux aussi. Mais il me vient l’idée de vouloir mourir. » (2004b : 113) Cette voyageuse ne fait ainsi qu’exprimer la solitude, le dépaysement, la déprime sous la grisaille de Paris. De plus, sa situation économique est difficile car, à l’époque, le coût de la vie est deux fois plus élevé en France qu’au Japon. Qui plus est, trois mois après l’arrivée de Fumiko, le yen s’effondre, perdant un tiers de sa valeur. Elle avait compté vivre de sa plume et envoyer de l’argent à son mari, à sa mère et à son beau-père… Même en travaillant sans cesse, elle ne gagne pas suffisamment pour ses propres besoins, encore moins pour ceux de sa famille. Sa santé se détériore en raison d’une sous-alimentation. Elle est ainsi frappée par l’héméralopie, une maladie des yeux qui a pour conséquence l’affaiblissement de la vue pendant la nuit. Aussi, son travail n’avance-t-il pas aussi rapidement qu’elle le souhaite. Elle répète dans son journal : « Rien fait toute la journée. » Elle écrit aussi : « Je crains sérieusement que je ne puisse pas retourner au Japon. Je n’ai mangé que des épinards et du poisson pour le dîner. Je ne peux plus garder mon calme […] Je me résigne à la mort. » (2003 : 181) Fumiko semble s’abandonner à son destin, baisser les bras. En cessant de lutter, elle parvient toutefois à retrouver une sorte de tranquillité d’esprit. Elle ajoute : « Dans quatre ou cinq jours, je n’aurai plus un sou. Mais je ne me suicide pas pour autant. Je n’agis pas avec mesquinerie. » (ibid. : 143) Et elle tente de se donner du courage : « Comme je n’aurai plus un sou, je serai occupée. Que le vent souffle ! Que la pluie tombe ! » (2004b : 74) Deux semaines après avoir écrit ces phrases désespérées, elle est enfin rémunérée pour un manuscrit et son état d’esprit change du tout au tout : « L’édition Kaizô m’a envoyé 300 yens. J’ai sauté de joie ! Ça m’a rendue folle ! La vie est devenue joyeuse ! Je vais garder la bonne forme pour bien travailler. » (ibid. : 86) Et, dès qu’elle reçoit sa rémunération, elle achète sans réflexion un album des œuvres de Corot pour 50 yens, soit à peu près l’équivalent d’un mois de salaire !

Les lettres adressées à son mari prouvent que Fumiko est tout de même préoccupée par la politique de plus en plus ouvertement expansionniste et impérialiste du Japon. Cependant, dans les descriptions de la vie parisienne qu’elle destine à ses lecteurs à cette époque, elle ne laisse paraître aucune trace de son désarroi et de son angoisse. Malgré le manque d’argent, elle jouit avidement de l'offre culturelle parisienne en fréquentant, autant qu’elle le peut, le Musée du Louvre, l’Opéra, les théâtres de Montparnasse, les cinémas, les ateliers de Millet et de Rousseau à Fontainebleau. En effet, les pages de son journal et de ses récits de voyage ont ceci de particulier qu’elles alternent entre admiration pour la musique, les beaux-arts, la littérature française[16], et description d’une inquiétude matérielle, d’un misérable quotidien, avec ses comptes méticuleux pour le prix du pain, du poisson, etc. Dans la description de son vagabondage à Paris, à la fois romantique et témoin de la dure réalité de l’existence, on découvre ainsi le « réalisme au fond du romantisme » (Kawamoto, 2003 : 204).

Marcher

Fumiko vit dans des hôtels près de la place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement, qui était un quartier populaire à l’époque. D’après son journal, elle passe la plus grande partie de son temps à marcher. Le 2 janvier 1932, elle note simplement : « Marcher sans but dans les rues, dans la rue dure. » (2004b : 60) Le lendemain, elle continue : « Marcher toujours dans les rues. Alors qu’il n’y a rien dans la rue, il faut continuer de marcher. Je me sens misérable comme si j’étais un chien accompagné par une dame. Malgré tout, je me sens plus à l’aise l’extérieur qu’à l’intérieur. Que c’est triste. » (ibid. : 60) Dans son recueil de récits de voyage, Geta de aruita Pari [Paris où je me suis promenée avec mes geta], on trouve fréquemment, comme le titre l’annonce, des scènes où Fumiko marche dans les rues. Par exemple : « Marcher avec acharnement sans prendre le métro, ni monter à bicyclette. C’est quand je marche que je me sens la plus heureuse. Dans ma vie à Paris, je me sens à l’aise seulement quand je marche. » (2003 : 108) Malgré le manque d’argent, la faim, l’inquiétude, la solitude, une femme qui vit comme une vagabonde depuis son enfance est forte. Fumiko se rend partout chaussée de ses geta (socques), accompagnée par le bruit du pokupoku, mot japonais onomatopéique qui indique précisément le bruit produit par ces socques. Elle finit par être connue par beaucoup de monde dans son quartier. Son apparence inhabituelle est remarquée. Fumiko écrit à son mari : « Avec mes geta, je surprends les Parisiens. Je m’habille exactement comme si j’étais à Tokyo. » (2004b : 183) On rencontre donc une femme qui, tout en se perdant dans Paris, reste obstinément japonaise, chaussée de ses geta, symbolisant sa différence et son isolement. Elle s’habille de la même façon et observe le monde tout comme si elle était à Tokyo (illustration 3).

Fig. 3

Illustration 3 : Hayashi Fumiko à Tokyo chaussée de ses geta

Dans Paris où je me suis promenée avec mes geta, Fumiko observe, au fil de ses pérégrinations dans les rues, les gens pauvres et se sent à l’aise parmi eux, dans la pauvreté : « J’ai marché partout au hasard dans les rues. En marchant, j’ai vu le malheur des hommes qui errent sans but », écrit-elle (2003 : 105). La vie à Paris est comme la vie à Tokyo, c’est-à-dire une vie de vagabonde. Le critique Kawamoto Saburô y voit une nature de bohémienne, en établissant un parallèle entre la vie de Fumiko à Paris et celle que la protagoniste de Journal d’une vagabonde menait à Tokyo, une vie libre et indépendante malgré la pauvreté. Dans son essai intitulé Furansu dayori kara [Nouvelles de la France[17]], Fumiko se rappelle son passé : « Je crois qu’à Paris on peut vivre très pauvrement, mais qu’aux États-Unis on ne le pourrait pas. À Paris, le peintre Modigliani a pu mener sa vie les pieds nus. Paris est une grande ville où une étrangère pauvre comme moi peut facilement vivre. » (1977 : 41) En suscitant chez elle une fascination particulière, héritage des écrivains et des artistes du passé, Paris lui permet de vivre à la fois pauvrement et librement comme elle l’avait fait à Tokyo dans années 1920 : ici est peut-être l’essence du voyage à Paris de Fumiko. Les promenades dans cette ville lui offriraient ainsi la possibilité de réconcilier l’utopie et la réalité, l’altérité et sa propre existence. Dans ce sens, la spécificité de Paris résiderait pour elle dans la possibilité ainsi offerte de vivre pauvrement et à l’écart, ce qui lui permettrait de définir son identité dans l’altérité.

Il est intéressant de mentionner ici que le politicien et écrivain Tsurumi Yûsuke [1885-1973) discerne, dans son Santo monogatari[18] [Histoire de trois capitales], un certain charme de Paris d’une façon étonnamment proche de celle de Fumiko : « Les pauvres sont heureux en France. Certes, la pauvreté n’apporte pas forcément le bonheur dans la vie, mais si on est pauvre, il faut vivre en France. À Paris les pauvres peuvent goûter la vie comme les riches », parce qu’en France « tous connaissent l’Art de vivre dans les plaisirs » (1923 : 22-23). À cet égard, comme le fait remarquer Kawamoto Saburô (2003 : 180-182), on peut également comparer les propos de Fumiko à ce qu’écrit sur la vie parisienne Henry Miller – écrivain américain qui était à Paris en 1930, juste avant le séjour de Fumiko – dans le roman autobiographique Tropique du Cancer (écrit en 1931 et publié en 1934). En comparant avec New York, « froid, étincelant, malfaisant », le protagoniste de Tropique du Cancer décrit Paris ainsi :

Quand le printemps arrive à Paris, le plus humble mortel a vraiment l’impression qu’il habite au Paradis ! Mais ça n’était pas seulement cela – non, c’était son Paris à lui ! Un homme n’a pas besoin d’être riche, ni même citoyen français, pour recevoir cette impression de Paris. Paris est plein de pauvres gens – le plus fier et le plus crasseux ramassis de mendiants qui aient jamais foulé la terre, me semble-t-il. Et ils donnent pourtant l’impression d’être comme chez eux. C’est ce qui distingue le parisien de tous les autres habitants de capitales. (Miller, 1974 : 89)

Conclusion

Fumiko part pour Paris au beau milieu de la montée du nationalisme japonais, juste après le coup d’État militaire de 1931. Alors que vient de se produire l’« incident de Mandchourie », elle traverse la Chine en train. Presque indifférente à l’atmosphère politique et sociale, et malgré les conseils de ses amis qui lui recommandent de renoncer à son projet de voyage, elle se dirige témérairement vers un autre monde, la France, « sans raison particulière », en emboîtant ainsi le pas aux écrivains et aux artistes de l’époque dont la destination favorite était Paris, ville adorée et idéalisée.

Dans ses essais, son journal, ses récits de voyage, ses romans concernant son séjour à Paris, dans ces textes simples, intenses, sincères jusqu’à être de temps en temps presque naïfs, on découvre l’écrivaine Hayashi Fumiko, une femme dont les écrits ne se limitent pas à reproduire une simple admiration pour Paris « ville des lettres », mais reflètent aussi son propre regard sur un monde, sur une réalité qu’elle vit personnellement, une ville qu'elle parcourt en marchant avec ses traditionnelles geta.

En définitive, il nous semble que le Paris de Fumiko est un lieu ambivalent, qui oscille entre la « ville de lettres » et la « ville réelle », l’imaginaire et le réel, le romanticisme et le réalisme, l’utopie et l’altérité, l’objet d’admiration et la possibilité de vivre dans la pauvreté.

Le Paris de Fumiko est peuplé de femmes vulnérables devant la dureté des conditions extérieures, mais animées par la force de leur désir et de leur volonté. Lorsque l’on songe aux écrits de Fumiko, ce sont ses portraits de femmes qui reviennent immédiatement à l’esprit, femmes fortes et faibles à la fois, caractérisées par un mélange de vitalité et de détresse. Jusqu’à sa mort précoce, Hayashi Fumiko n’a cessé prendre la plume pour défendre cette force féminine, la force des femmes ordinaires ; c’est bien pour cela que son témoignage et son univers ont attiré ses contemporains, et aujourd’hui encore entraînent ses lecteurs à s’intéresser à son chemin et à sa quête d’une identité dans l’altérité.

Sources primaires

Benjamin, Walter, 1993, Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Cerf.

Hagiwara, Sakutarô, 1925, « Ryojô » [En voyage], Junjô shôkyokushû [Les petits poèmes de ma jeunesse], Tokyo, Shinchôsha.

Hayashi, Fumiko, 1933, « Furansu iki » [Vers la France], Watashi no Rakugaki [Carnet de griffonnage], Tokyo, Keishôdô.

Hayashi, Fumiko, 1947, Pari no nikki [Journal de Paris], Tokyo, Tôhôshobô.

Hayashi, Fumiko, 1949, Hôrôki II [Journal d’une vagabonde II], Tokyo, Shinchôsha.

Hayashi, Fumiko, 1952, Hayashi Fumiko zenshû [Œuvres complètes], vol. 8, Tokyo, Shinchôsha.

Hayashi, Fumiko, 1977, Hayashi Fumiko zenshû [Œuvres complètes], vol. 16, Tokyo, Bunsendô.

Hayashi, Fumiko, 1979 nouv. éd. [1951], Hôrôki [Journal d’une vagabonde], Tokyo, Shinchô Bunko.

Hayashi, Fumiko, 1993, Seihin no sho / Yaneura no isu [Vivre dans l’honneur et la pauvreté / La chaise dans la mansarde], Tokyo, Kôdansha Bungei Bunko.

Hayashi, Fumiko, 2003, Geta de aruita Pari [Paris où je me suis promenée avec mes geta], Tokyo, Iwanami Bunko.

Hayashi, Fumiko, 2004a [1re éd. Kaizôsha, 1930], Hôrôki [Journal d’une vagabonde], Tokyo, Misuzu Shobô.

Hayashi, Fumiko, 2004b, Pari no koi [Amour à Paris], Tokyo, Chûkô Bunko.

Hayashi, Fumiko, 2016, « Shiberiya no santôressha » [Le Transsibérien en troisième classe], Aozora Bunko, <http://www.aozora.gr.jp/cards/000291/files/48338_38449.html>, consulté le 1er août 2016.

Kaneko, Mitsuharu, 1973, Nemure Pari [Va dormir, Paris], Tokyo, Chûôkôronsha.

Miller, Henry, 1974, Tropique du Cancer [trad. Paul Rivert], Paris, France loisirs.

Nagai, Kafû, 1951, Furansu monogatari [Contes de France], Tokyo, Shinchôsha.

Okamoto, Kanoko, 1946, Parisai [Le quatorze juillet], Tokyo, Shinchô Bunko.

Okamoto, Kanoko, 1950, Boshijojô [ L’amour maternel ], Tokyo, Shinchô Bunko.

Takamura, Kôtarô, 1958, Takamura Kôtarô Zenshû [ Œuvres complètes ], vol. 3, Tokyo, Chikuma Shobô.

Tsurumi, Yûsuke, 1923, Santo monogatari: Pari, Rondon, Nyû Yôku [Histoire de trois capitales. Paris, Londres, New York], Tokyo, Teibi Shuppansha.

Sources secondaires

Dodane, Claire, 2008, « Yosano Akiko (1878-1942). Le séjour à Paris d’une Japonaise en 1912 », Clio. Femmes, Genre, Histoire, p. 194-203, <http://clio.revues.org>, consulté le 2 octobre 2016.

Imahashi, Eiko, 2001, Itodôkei Nihonjin no Pari [Le Paris des Japonais], Tokyo, Heibonsha.

Kakehi, Kumiko, 2001, « Chikyûsekai ni mukatte arukihajimeta onnatachi » [Les femmes vers un nouveau monde global], dans Joseishi Sôgô Kenkyûkai (dir.), Nihon josei seikatsushi [L’Histoire des femmes japonaises], vol. 5, Tokyo, Tokyo University Press, p. 269-296.

Kawamoto, Saburô, 2003, Hayashi Fumiko no Shôwa [L’ère Shôwa pour Hayashi Fumiko], Tokyo, Shinshokan.

Mori, Mayumi, 2012, Onna sannin no Shiberia tetsudô [Les trois femmes. Voyage en Transsibérien], Tokyo, Shûeisha Bunko.

Pike, Burton, 1981, The Image of the City in Modern Literature, New Jersey, Princeton University Press.

Sekikawa, Natsuo, 2009, Joryu—Hayashi Fumiko to Ariyoshi Sawako [ Femmes écrivaines – Hayashi Fumiko et Ariyoshi Sawako ], Tokyo, Shûeisha Bunko.

Sekikawa, Natsuo, mars 2010, Nami, Tokyo, Shinchôsha, <http://www.shinchosha.co.jp/book/466703/>, consulté le 1er août 2016.

Takahashi, Hiromi, 2015, « Un autre regard d’une femme de l’ère Shôwa. ‘Le petit déjeuner’ de Hayashi Fumiko », Impressions d’Extrême-Orient, no 5, <http://ideo.revues.org/400>, consulté le 15 juin 2017.

Takahashi, Hiromi, 2017, « Travail, vie et œuvre d’une pionnière émancipée », La nouvelle revue du travail, no 10, <http://nrt.revues.org/3077> ; DOI : 10.4000/nrt.3077, consulté le 15 juin 2017.

Wada, Hirofumi et al., 2002, Gengotoshi Pari 1862-1945 [Paris, ville des lettres – 1862-1945], Tokyo, Fujiwara Shoten.

Appendices

Notes

-

[1]

Toutes les citations tirées de sources japonaises sont traduites par l’auteur sauf mention explicite du contraire.

-

[2]

En effet, au Japon, jusqu’à la première moitié de XXe siècle, seulement des hommes privilégiés pouvaient se rendre dans des pays étrangers. Après la Seconde Guerre mondiale, une minorité de femmes japonaises appartenant à l’élite du pays a commencé à aller étudier à l’étranger. C’était le signe d’un changement culturel historique au Japon et, suite de la croissance économique vertigineuse des années 1960, beaucoup d’autres femmes ont pu emboîter le pas à celles qui les avaient précédées. Sortir du Japon et voyager librement est devenu tout à fait normal pour les femmes à partir du milieu des années 1970 (voir Kakehi, 2001).

-

[3]

Pour plus de détails sur la biographie et l’œuvre de Hayashi Fumiko, voir aussi Takahashi (2015 ; 2017).

-

[4]

Ses œuvres puisent toujours leur inspiration dans le contexte présent de la société japonaise. Après la défaite de 1945, dans une situation chaotique, dans les villes en ruine, les pauvres gens sont à l’écart et la reconstruction du pays ne leur apporte pas le moindre bénéfice. Cette situation est parfaitement décrite dans deux de ses chefs-d’œuvre : Bangiku [Derniers chrysanthèmes], écrit en 1948 et publié en 1949, et Ukigumo [Nuages flottants], écrit en 1949-1950 et publié en 1951. Le prix littéraire Joryû bungakushô réservé aux femmes écrivaines lui est décerné en 1949 pour Bangiku. Dix-neuf de ses romans sont en outre adaptés pour le cinéma, dont plusieurs par le réalisateur Naruse Mikio : Meshi [Repas] en 1951, Inazuma [L’éclair] en 1952, Tsuma [L’épouse] en 1953, adaptation du roman Chairo no me [Les yeux bruns], Bangiku [Derniers chrysanthèmes] en 1954, Ukigumo [Nuages flottants] en 1955, Hôrôki [Journal d’une vagabonde] en 1962.

-

[5]

Ce roman est dans Œuvres complètes (Hayashi, 1952).

-

[6]

Il s’agit d’un chapitre du livre intitulé par l’éditeur Geta de aruita Pari.

-

[7]

Essais qui sont dans le recueil Paris où je me suis promenée avec mes geta (Hayashi, 2003).

-

[8]

Ce récit de voyage est dans « Le Transsibérien en troisième classe » (Hayashi, 2016).

-

[9]

Les trois derniers sont dans Amour à Paris (Hayashi, 2004b).

-

[10]

Ces mémoires de Kaneko Mitsuharu sont écrits plus de cinquante ans après son séjour de 1920-1921 et publiés en 1973.

-

[11]

Ce poème est dans Takamura Kôtarô Zenshû [Œuvres complètes] (Takamura, 1958).

-

[12]

Il est curieux que ce n’est ni l’envie de voyager ni celle de voir la ville de Paris qui a poussé Yosano Akiko à quitter le Japon en y laissant ses sept enfants, mais avant tout le fort désir de ne pas se séparer de son mari. Son séjour à Paris l’amène à réfléchir à la situation des femmes japonaises. Elle y observe la beauté des femmes françaises. Elle remarque le manque d’originalité des femmes japonaises quant à leur apparence et à leur culture, et souligne la nécessité de les éduquer. À ce sujet, voir l’article de Dodane (2008) intitulé « Yosano Akiko (1878-1942). Le séjour à Paris d’une Japonaise en 1912 ».

-

[13]

Miyamoto Yuriko a résidé de 1927 à 1930 en Union soviétique et a voyagé en 1930 à Vienne, à Berlin, à Paris et à Londres.

-

[14]

Okamoto Kanoko a vécu en Europe (Berlin, Paris, Londres) et aux États-Unis de 1929 à 1932 avec son mari et son fils. Elle a écrit plusieurs essais sur Paris et la France et deux de ses romans sont inspirés de son séjour à Paris : Boshijojô [L’amour maternel] publié en 1937 et Parisai [Le quatorze juillet] en 1938.

-

[15]

Voir Mori (2012), Les trois femmes. L’auteure accompagne les trois écrivaines, Yosano Akiko, Miyamoto Yuriko et Hayashi Fumiko, le long du chemin de fer les menant jusqu’à Paris avant la Seconde Guerre mondiale. Il est frappant de constater le dynamisme extraordinaire de ces trois femmes et leur désir de voir le monde au risque de leur vie.

-

[16]

Elle rend visite à Francis Carco, écrivain qui a décrit la vie des gens populaires, et à Henry Poulaille, créateur du courant de la littérature prolétarienne.

-

[17]

Cet essai sur les Nouvelles de la France de Shimazaki Tôson est dans Œuvres complètes (Hayashi, 1977).

-

[18]

Tsurumi (1951) compare Paris, Londres et New York dans Santo monogatari en s’appuyant sur sa propre vie dans ces pays étrangers.

List of figures

Fig. 1

Illustration 1 : Hayashi Fumiko devant une librairie à Paris

Fig. 2

Illustration 2 : Carte du trajet du Transsibérien de Tokyo à Paris en 1927

Fig. 3

Illustration 3 : Hayashi Fumiko à Tokyo chaussée de ses geta