Abstracts

Résumé

En 1954, le dépôt du plan Dozois prévoyait l’élimination d’une zone de taudis en vue de la construction du projet d’habitation sociale connue sous le nom des Habitations Jeanne-Mance. En se lançant dans une telle opération, la Ville de Montréal posait un premier geste concret pour enrayer un mal qui affectait les quartiers centraux : la dépréciation du cadre bâti ancien. Le geste peut également s’inscrire dans la genèse d’un mouvement pour la conservation du patrimoine. En explorant l’histoire de l’aménagement urbain à Montréal jusqu’à la création de l’association Sauvons Montréal en 1973, il est possible d’observer la transformation du regard posé sur l’environnement bâti. La juxtaposition des notions de taudis et de patrimoine permet en effet de se placer au coeur d’une mutation qui transforma radicalement la manière d’aménager la ville.

Abstract

In 1954, the newly tabled Dozois plan provided for the elimination of a slum area to make way for the building of the Habitations Jeanne-Mance social housing complex. With the launching of such an operation, the City of Montreal took a first concrete step toward curbing an evil that was affecting inner-city neighbourhoods: the depreciation of the old housing stock. This may also be seen as part of an emerging historic preservation movement. By exploring the history of urban planning in Montreal up until the creation of Save Montreal association in 1973, we can observe a transformation in the ways in which the built environment was actually seen. The juxtaposition of notions of slum and heritage places us at the heart of a mutation that radically transformed urban planning once and for all.

Article body

Les notions de taudis et de patrimoine expriment deux manières de qualifier l’environnement bâti qui sont aux antipodes l’une de l’autre. Le taudis renvoie instantanément à des problèmes très diversifiés marqués par l’insalubrité, la pauvreté et la dépréciation du cadre bâti. Au 19e siècle et au début du siècle suivant, le mot anglais slum et, par la suite, l’appellation française de taudis servirent à nommer les secteurs défavorisés des métropoles occidentales[1]. La notion est ainsi chargée de représentations extrêmement négatives. Au contraire, le patrimoine se définit plutôt par des valeurs positives. Il est la plupart du temps ce bien précieux, hérité des générations précédentes, dans lequel se mêlent les références à l’histoire, à la mémoire, à l’architecture et aux savoir-faire. Le monument historique, ancêtre conceptuel de l’actuel patrimoine, est lui aussi apparu au 19e siècle pour se transformer au cours du 20e siècle en élargissant son champ d’application jusqu’à désigner, dans la ville, de larges secteurs, voire des quartiers entiers[2]. Paradoxalement, ces deux manières de qualifier l’environnement bâti peuvent s’appliquer à une même figure architecturale, que ce soit un bâtiment ou un ensemble plus vaste. C’est cette mutation du regard sur l’environnement bâti que cet article veut étudier à partir de l’exemple montréalais.

À l’instar de nombreuses villes nord-américaines, Montréal s’est préoccupé de la prolifération des taudis. De vastes programmes d’élimination ont même été imaginés. Pourtant, ce sont plutôt des projets de restauration qui connurent le plus grand succès, profitant de l’engouement progressif pour le patrimoine urbain. L’émergence de la question du patrimoine dans les années 1960-1970 aida à transformer l’horizon d’avenir des quartiers anciens, touchés par l’expansion d’un nouveau centre-ville et le vieillissement du cadre bâti. Ce changement d’attitude questionne la genèse de l’intérêt patrimonial à Montréal. L’une des pistes empruntées pour le comprendre est de suivre les efforts pour protéger le Vieux-Montréal[3]. Si cette analyse est intéressante, elle peut mener à envisager l’intérêt progressif pour l’architecture vernaculaire et les formes urbaines traditionnelles comme une simple extension de la notion de monument historique. Une deuxième piste consiste à mettre en parallèle la montée du mouvement de sauvegarde avec la faillite de la production architecturale et les ratés du projet moderniste. Annick Germain utilisait ainsi cette approche pour analyser le débat sur les modèles d’aménagement urbain[4]. Si le changement de paradigme aménagiste est essentiel à la compréhension du changement de regard sur la ville, il reste encore à mieux comprendre le contexte qui favorisa la transformation des critères d’appréciation. Une troisième piste de réponse se trouve dans la transformation d’une partie de la problématique du logement en une discussion sur le patrimoine. C’est celle que nous voulons emprunter.

Les travaux sur le logement à Montréal et la revitalisation des quartiers anciens sont nombreux. Marc Choko[5], Francine Dansereau[6], Annick Germain[7], Richard Morin[8] ou Amélie Bourbeau[9], pour n’en nommer que quelques-uns, ont abordé cette problématique pour la période étudiée. S’intéressant davantage aux aspects sociaux, à l’offre locative ou au processus de transformation de l’espace urbain, les liens avec l’émergence du patrimoine urbain ne les intéressèrent à peu près pas. Ce constat est le même pour l’étude des comités de citoyens et des luttes urbaines à Montréal. Ces recherches ont surtout été appréhendées en relation avec la question du logement[10], du débat public[11], de l’action sociale[12], de l’assistance publique[13] ou par le témoignage éclairé d’anciens militants[14]. Pourtant, l’appropriation citoyenne a déjà été identifiée par Jean-Claude Marsan[15] comme facteur essentiel du désir de protection et de conservation des quartiers centraux, porté par l’émergence de « nouvelles valeurs » qui ont favorisé la réanimation urbaine[16]. Nous croyons que l’une des clefs pour analyser ce phénomène est de chercher à mettre en perspective le renouvellement du regard sur les quartiers centraux, celui qui transforma des « zones grises » en « quartiers anciens » et mena graduellement des bâtiments (ou des ensembles) à acquérir un nouveau statut pour être éventuellement qualifiés de patrimoine à conserver. Ainsi, la juxtaposition des notions de taudis et de patrimoine permet de nous placer au coeur d’une mutation qui transforma radicalement la façon d’aménager la ville et de voir se constituer la notion de patrimoine urbain telle que nous l’envisageons aujourd’hui.

L’histoire de Montréal entre le début des années 1950 et le tournant des années 1970 offre un terrain d’enquête exceptionnel. Ainsi, en une vingtaine d’années, un basculement important s’opère. Il est possible de le documenter à partir des principaux cas de renouveau urbain et du discours sur la ville. Nous inscrivant dans une démarche de l’histoire des représentations[17], nous affirmons que le taudis comme le patrimoine sont des constructions sociales[18]. Il ne s’agit pas pour autant de nier la réalité vécue par les locataires montréalais, mais de souligner que le choix des mots et des images renvoient à des concepts et des significations qui influencent les manières d’intervenir sur l’espace urbain. Bref, les conditions de vie ne sont pas pires ou meilleures lorsqu’un bâtiment est qualifié de taudis ou lorsqu’il mérite d’être conservé et restauré. Les moyens pour améliorer ces conditions ne sont cependant pas les mêmes. C’est donc à partir des représentations du taudis, du patrimoine et de la ville que nous avons construit notre corpus documentaire : coupures de presse, articles de revues spécialisées, rapports d’experts, photographies et films d’époque. Nous avons également choisi d’amorcer notre analyse avec le dépôt du plan Dozois en 1954, qui prévoyait l’élimination d’une zone de taudis pour la construction des Habitations Jeanne-Mance. Elle se termine avec la création en 1973 de Sauvons Montréal, fédération vouée à la sauvegarde du patrimoine à l’échelle de la ville. Entre ces deux moments, nous souhaitons mettre en perspective et comprendre la transition entre deux manières de qualifier l’environnement bâti.

Le taudis : une réalité plurielle pour des bâtiments et des quartiers anciens

Au cours des années 1950-1960, l’intérêt pour les bâtiments anciens se jugeait par le concept de « monument historique »[19]. Les vénérables valeurs d’âge, d’histoire et d’art, auxquelles s’ajoutait le caractère exceptionnel ou remarquable, étaient les critères d’appréciation qui permettaient de statuer sur la pertinence de sauvegarder, pour reprendre le vocabulaire de l’époque, des « maisons historiques ». À Montréal, le Château Ramezay et la maison de la Côte-des-Neiges avaient trouvé grâce dans ce système de valeur. Le premier bâtiment l’avait été parce que bâti pour le gouverneur Claude de Ramezay au début du 18e siècle, tandis que le second était présenté comme un témoin de l’architecture rurale et l’une des plus anciennes maisons de la ville[20]. Peu d’édifices pouvaient se prévaloir d’une telle qualification, a fortiori dans une métropole réputée pour son dynamisme économique. Roméo Mondello, directeur du Service d’urbanisme au début des années 1960, l’exprimait en des termes clairs : « C’est donc le progrès constant de Montréal qui a fait que de nombreuses constructions, présentant un caractère historique plutôt qu’artistique, sont tombées sous le pic du démolisseur. Il ne nous reste maintenant que peu de vieux bâtiments. Du régime français, à peu près rien ; de bâtiments ayant quelque deux cents ans d’âge, un petit nombre seulement. En somme, on peut dire qu’il ne subsiste malheureusement que peu de témoins du passé »[21]. À l’évidence, le patrimoine n’avait pas encore connu sa formidable expansion qui a fait éclater ce corset conceptuel.

De nombreux quartiers urbanisés au cours du 19e siècle et au début du siècle suivant – époque durant laquelle Montréal connut une formidable urbanisation – n’étaient pas encore touchés par des considérations d’intérêt historique. Au contraire, ce qui frappe dans les différents textes de cette époque qui traitent de la ville et de l’environnement bâti est l’adéquation entre l’année de construction d’un bâtiment et l’opinion défavorable associée à sa présence dans la ville. Les exemples abondent. Dans un discours prononcé au Congrès annuel de l’Institut canadien d’urbanisme, Charles-Édouard Campeau, directeur de ce service à Montréal, évoquant la volonté de déployer un vaste programme de « reconstruction » dans la métropole, déclarait que des « maisons construites il y a trois quarts siècle et dont l’entretien a souvent laissé à désirer exigeaient d’être remplacées par de nouvelles habitations bénéficiant des matériaux modernes »[22]. À propos de ce projet, le journal Le Devoir affirmait que, pour se réaliser, 25 000 logements devaient être démolis : tous construits avant 1870[23]. Quelques années plus tard, Roméo Mondello expliquait, dans la revue Cités et villes, à propos de Montréal :

Pour donner une idée seulement de l’ampleur du problème que présente la rénovation urbaine, il n’y a qu’à se rappeler la partie de la ville construite il y a 80 ans, et qui couvre une superficie qu’on peut évaluer entre 3 000 et 4 000 acres [entre 1200 et 1600 hectares] ; le nombre de bâtiments qui s’y trouvent ayant plus de 80 ans d’existence, est d’environ 20 000.

En plus du caractère de vétusté des bâtiments, il faut ajouter que la majorité des 25 000 logements défectueux et insalubres de la ville se trouve dans cette partie de la cité dont les bâtiments ont 80 ans et plus d’existence, et qu’une population de près de 100 000 personnes doit vivre dans ces logements[24].

Encore dans les années 1970, la vétusté des quartiers de Pointe-Saint-Charles et de Saint-Henri s’expliquait, pour certains, avec le même argument : « une bonne partie du stock de logements était lamentable si l’on considérait […] la proportion des logements construits avant 1920 […] »[25]. La vénérable valeur d’âge, autrement utilisée pour qualifier des « monuments historiques », celle qui avait permis la protection des témoins du 18e siècle, se colorait ici d’un caractère négatif. Il est vrai que l’histoire de ces quartiers était encore mal connue. L’architecture dite victorienne et l’habitat ouvrier n’avaient pas beaucoup d’adeptes et, conséquemment, étaient peu étudiés. Il semblait dès lors difficile de porter un jugement positif sur des bâtiments dont le mauvais entretien ne laissait souvent percevoir que leurs carences.

Dans ce contexte, un très large évantail d’édifices était qualifié de « taudis ». Ce terme générique référait à des situations multiples qu’il est possible, suivant les commentateurs de l’époque, de résumer ici en quelques traits. L’apathie des propriétaires et la pauvreté des locataires avaient, dans bien des cas, entraîné une détérioration des bâtiments. Les normes de construction n’ayant pas été les mêmes, les pièces étaient généralement petites, mal éclairées et mal ventilées. L’isolation déficiente en faisait des logements humides et dont le chauffage, l’hiver, s’avérait laborieux. Les innovations technologiques, que ce soit l’électricité, l’eau chaude ou les sanitaires, semblaient difficiles à introduire, voire impossibles. Le mauvais état des logements avait conséquemment fait baisser le prix des loyers. Des familles à faibles revenus, souvent avec plusieurs enfants, s’y étaient installées. Le surpeuplement des pièces n’aidait en rien l’hygiène des habitations. Dans ces conditions, les problèmes n’étaient pas seulement matériels : ils étaient aussi sociaux. Dans la revue Bâtiment, génie-construction, Roger Gagnon résumait ce lien de manière assez directe : « Pas d’espace où se loger, pas d’espace libre à l’extérieur, pas de soleil, pas d’air, d’où dégénérescence rapide de la population des zones de taudis. Il est évident que l’adaptation à ces conditions de vie est détrimentale [sic] à la santé corporelle, intellectuelle et morale »[26]. L’idéologie de la tabula rasa s’affirmait comme la solution la plus appropriée pour régler une situation des plus complexes.

La problématique des « taudis » n’était pas liée uniquement aux bâtiments, mais frappait également les quartiers anciens. L’expansion non planifiée de la ville avait créé des situations qui s’adaptaient difficilement aux mutations de l’après-guerre, tant sur le plan des transports, de la croissance économique que des nouveaux critères pour analyser des conditions de vie. Les rues étaient jugées étroites, ce qui ne favorisait guère la circulation automobile. La densité des îlots urbains ne laissait que peu d’espaces libres, encore moins d’espaces verts. De plus, l’utilisation du sol regroupait en un même lieu des activités diversifiées, qu’elles soient industrielles, manufacturières, commerciales ou résidentielles. S’il était autrefois pertinent de résider près du lieu de travail, la démocratisation de l’automobile et la relocalisation des entreprises près des grands axes autoroutiers rendaient cette réalité obsolète. Les quartiers anciens devaient être modernisés afin de pouvoir jouer, à nouveau, un rôle de premier plan dans le développement de la ville et la tertiairisation des centres urbains. Bref, trop jeunes pour être qualifiés d’historiques, mais ayant dépassé un cycle de vie capable d’en permettre une mise aux normes, nombre de bâtiments sombraient ainsi dans la catégorie des structures à abattre. Les opérations de rénovation urbaine, c’est-à-dire de démolition et de reconstruction à grande échelle, devaient permettre d’éliminer les taudis et de transformer des quartiers vétustes et insalubres.

Les opérations de renouveau urbain : se débarrasser des taudis et moderniser la ville

Depuis la fin du 19e siècle, la question des taudis a préoccupé l’élite montréalaise que ce soit à travers des préoccupations hygiénistes, morales ou économiques[27]. Au début des années 1950, le problème devenait de plus en plus pressant, car peu de gestes avaient été posés depuis la crise économique de 1929. Dans la foulée de ce questionnement, une cinquantaine d’associations sociales et religieuses s’unissaient en un comité de citoyens pour réclamer des mesures concrètes auprès des autorités, qu’elles soient provinciales ou municipales. Ce rassemblement militant pour des logements à prix modique reçut une réponse positive des autorités municipales qui formèrent aussitôt un comité consultatif afin d’étudier la question. Présidé par Paul Dozois, alors membre du comité exécutif du conseil municipal de Montréal, le comité présenta un projet d’élimination des taudis à Montréal et de construction d’habitations à loyer modique pour pallier la pénurie de logements. Une opération de « renouveau urbain », comme celles en cours de réalisation à Regent Park à Toronto[28] et dans de nombreuses villes états-uniennes[29], allait ainsi se concrétiser à Montréal. Présenté en 1954, le plan Dozois tenta ainsi d’offrir une solution au problème des taudis et à la crise du logement.

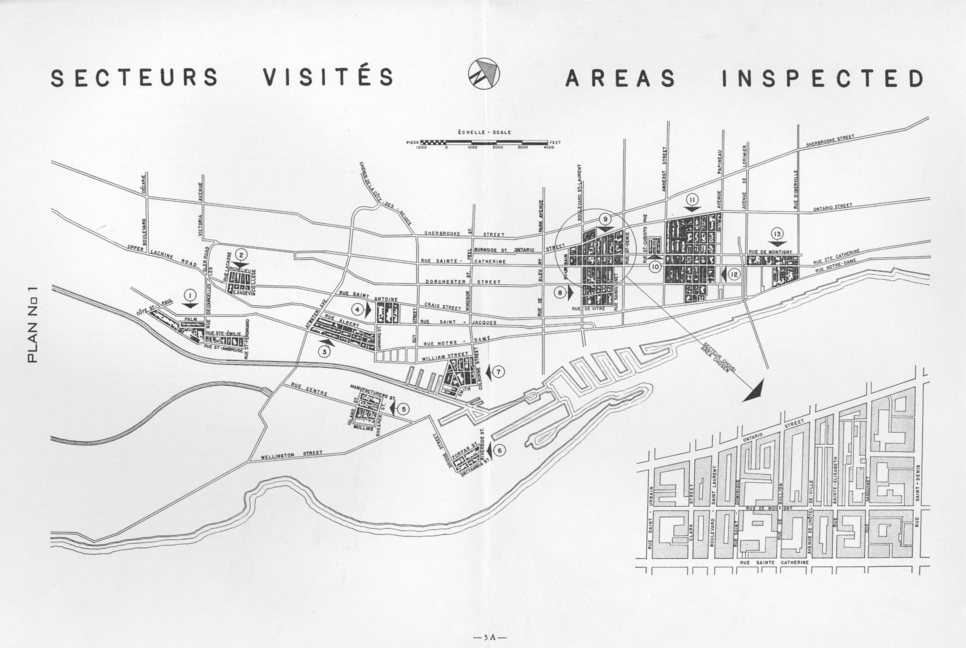

Le comité étudia treize zones et le choix fut porté sur le quadrilatère formé par les rues Ontario, Sanguinet, Sainte-Catherine et Saint-Urbain (figs. 1-2)[30]. De nombreux problèmes en faisaient un secteur à redévelopper. D’abord, l’âge des bâtiments et des logements, en apparence d’aucune valeur, justifiait le désir de raser le secteur. La liste s’allongeait lorsqu’il était question de la densité, du manque d’ensoleillement et de circulation d’air, de la mixité des occupations du secteur, de la circulation automobile chaotique, de la détérioration du tissu social accentuée par une vie nocturne débridée souvent accompagnée d’activités illicites et un taux de délinquance élevé[31]. En somme, on retrouve tous les arguments qui font du secteur une zone de taudis. Face à ce sombre portrait, l’opération de renouveau urbain apportait les promesses d’une ville meilleure. Le maire Jean Drapeau l’exprimait en des termes naïfs, mais clairs : « Il faut prévenir la dégradation rapide des vieux secteurs, démolir les taudis pour les remplacer par des habitations saines, bref reconstruire une ville coquette et harmonieuse sur l’emplacement d’anciennes laideurs »[32]. Sur le terrain des futures Habitations Jeanne-Mance, le journal La voix populaire célébrait la démolition de « 900 taudis » qui allaient faire place à un « magnifique plan d’ensemble » et rénover « un des secteurs les plus infects du centre-ville »[33]. Les superlatifs abondaient pour décrire le « projet d’habitation le plus moderne et le mieux conçu en Amérique »[34]. La revue Cités et villes s’enthousiasmait du triomphe de l’air, du soleil et de l’espace sur des logements vétustes et un quartier insalubre : « Aux maisons délabrées, mal construites, souvent laissées aux ébats de la vermine, font place des bâtiments salubres, aérés, suffisamment distancés les uns des autres pour qu’il soit agréable à vivre »[35]. L’idéologie de la ville moderne s’affirmait.

Figure 1

Plan 5 A « Secteurs visités / Areas Inspected » dans Comité consultatif pour l’élimination des taudis et pour l’habitation à loyer modique, Projet de rénovation d’une zone d’habitat défectueux et de construction d’habitation à loyer modique, Ville de Montréal, 1954.

Figure 2

Plan 10 A « Âge des bâtiments / Age of Buildings » dans Comité consultatif pour l’élimination des taudis et pour l’habitation à loyer modique, Projet de rénovation d’une zone d’habitat défectueux et de construction d’habitation à loyer modique, Ville de Montréal, 1954.

En apposant une étiquette aussi dévalorisante à un secteur dont les problèmes étaient de différentes natures – et pas seulement liés au cadre bâti –, la logique voulait qu’en éliminant les édifices touchés, la solution soit en partie trouvée. Ces représentations sont perceptibles dans les images utilisées pour parler des taudis. Nous prendrons à témoin celles véhiculées dans les médias et dans les documents officiels. Les prises de vue se faisaient généralement dans l’arrière-cour. On y voyait principalement des structures en bois : hangars, balcons et clôtures dont le poids des âges était plus que visible. Les cours en terre battue ajoutaient à l’atmosphère insalubre des bâtiments (figs. 3-4). Il est toutefois surprenant de découvrir d’autres images des édifices dénoncés. Le Service d’urbanisme de la Ville de Montréal a en effet réalisé des reportages photographiques dans le cadre des études préliminaires aux opérations de rénovation urbaine (figs. 5-7). Les bâtiments étaient alors photographiés de la rue. Des façades en brique ou en revêtement de pierre s’alignent les unes après les autres. À peu près rien ne signale le caractère vétuste des édifices. Le choix des images, comme celui des mots, n’était pas innocent. Au contraire, il renforça les représentations que l’on se faisait des zones de taudis.

Figure 3

Vue arrière du secteur rasé pour la construction des habitations Jeanne-Mance c. 1950.

Figure 4

Vue arrière du secteur rasé pour la construction des habitations Jeanne-Mance c. 1950

Figure 5

Vue de la rue du secteur rasé pour la construction des habitations Jeanne-Mance c. 1950.

Figure 6

Vue de la rue du secteur rasé pour la construction des habitations Jeanne-Mance c. 1950.

Figure 7

Vue de la rue du secteur rasé pour la construction des habitations Jeanne-Mance c. 1950

Lorsque des opposants contestèrent le plan Dozois, ils ne remirent nullement en cause la démolition des taudis, ni le parti pris pour un concept d’implantation des habitations résolument nouveau. Le problème se posait plutôt en termes de vocation du site. Réserver une telle zone à un ensemble résidentiel à quelques minutes du centre des affaires s’opposait à la vision dominante d’une ville structurée par la séparation des fonctions[36]. L’éditorialiste du journal Le Devoir, Paul Sauriol, expliquait ainsi : « la partie centrale et historique, le quartier des affaires d’une grande ville, doit être affectée à des fins non domiciliaires et réservées plutôt à des fins communautaires d’ordre artistique, culturel, commercial [et] touristique »[37]. Au Conseil municipal, Jean Drapeau formula l’idée que se construise sur l’emplacement une « cité des ondes » et que voit le jour, au nord de l’autoroute Métropolitaine, sur le domaine des Sulpiciens, une « cité famille » pour remplacer les logements voués à la démolition[38]. Les commentateurs s’inquiétaient également du sort réservé à la population qui habitait la zone de rénovation, à l’augmentation prévisible du coût des loyers et aux difficultés de relocalisation qu’occasionnerait la construction des Habitations Jeanne-Mance. Bref, il s’agissait de soulever des problèmes sociaux ou de vocation des quartiers centraux, mais aucunement des questions que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de patrimoniales.

Les Habitations Jeanne-Mance furent construites à l’endroit initialement prévu, mais ne furent qu’un baume sur un mal beaucoup plus grave. Lors de l’inauguration, au début des années 1960, rien n’était encore réglé. Dans le but de trouver des pistes de solution pour éliminer les taudis sur l’ensemble du territoire de la ville, une autre étude fut commandée[39]. Financée par la Société centrale d’hypothèque et le logement (SCHL), la Corporation de développement économique eut pour mandat de déterminer l’étendue de l’habitation vétuste à Montréal et d’en proposer un programme d’élimination. Les experts identifièrent dix-sept zones de rénovation urbaine et proposèrent dix phases de démolition et de reconstruction qui s’échelonnaient sur une période de dix-neuf ans, c’est-à-dire entre 1961 et 1980 (fig. 8)[40]. Si le territoire de la rénovation urbaine s’élargissait considérablement, l’étude n’apportait guère de solutions nouvelles, ni d’approche innovante. Près de 650 hectares étaient ainsi déclarés « zone de déblaiement »[41].

Figure 8

« Zones de rénovation » dans Corporation de recherches économique, Étude de rénovation urbaine, Rapport préparé pour la Cité de Montréal 1961, p. 66. Infographie : Martin Drouin.

Au lendemain de la publication de l’étude, le journal La Presse titrait « Saint-Henri et le Vieux Montréal en tête dans la course au délabrement »[42]. Le Devoir, quant à lui, expliquait avec une précision technocratique déconcertante que la ville comptait « 17 645 taudis » à éliminer[43]. Une fois de plus, les commentateurs s’entendaient sur les avantages de la rénovation urbaine et ne remettaient pas en cause les quartiers touchés ou le nombre de bâtiments vétustes. Des solutions étaient lancées pour s’attaquer au problème à une plus grande échelle. Tout d’abord, le Vieux-Montréal fut classé arrondissement historique en 1964[44]. Florence Paulhiac a déjà souligné les liens de ce classement avec les opérations de renouveau urbain[45]. Plus à l’est, le secteur fut en partie démoli pour faire place à la maison Radio-Canada. Personne ne souligna la qualité du paysage urbain. Quant au quartier Saint-Henri, il devint, en 1965, une zone pilote de rénovation urbaine, l’un des chantiers les plus importants, disait-on, au Canada[46]. Encore une fois, les critiques furent peu nombreuses et une vaste majorité applaudissait le geste enfin posé par les autorités concernées.

Des préoccupations sociales : les premiers comités de citoyens

À la même période, le quartier Saint-Henri fut aussi désigné pour être la zone pilote d’un autre type de projet lancé par le Conseil des oeuvres de Montréal. Inspirée des Community Organizations de Chicago et des thèses de Saul Alinsky, un activiste états-unien qui a fortement influencé l’intervention en milieu populaire, l’initiative permit à un animateur social de s’installer dans le quartier pour aider la population à se prendre en main et à agir pour régler des problèmes concrets[47]. Le quartier Saint-Henri était choisi au vu d’une situation sociale et économique critique, mais aussi en raison de l’homogénéité de la population et du fort sentiment d’appartenance[48]. Allait ainsi naître, en 1963, l’Association des parents de Saint-Henri pour parer à la fermeture de l’école Sainte-Mélanie. Ce comité de citoyens aurait eu peu d’importance pour mon propos s’il n’avait pas entraîné dans son sillage la création du Comité d’éducation permanente de Saint-Henri, de Loisirs de Saint-Henri, de Nous Saint-Henri et du Réveil des citoyens de Sainte-Cunégonde[49]. Les deux derniers comités furent mis sur pied quelques jours à peine après l’annonce du vaste projet de rénovation urbaine et, plus particulièrement, de la zone appelée « Petite Bourgogne ».

Issus des communautés religieuses ou des facultés de sciences humaines et sociales, des intervenants furent de plus en plus nombreux à se préoccuper du sort des populations défavorisées et à vouloir lutter contre la pauvreté. Que ce soit à l’instigation du Conseil des oeuvres de Montréal, de la Compagnie des jeunes Canadiens, des Travailleurs étudiants du Québec ou dans le cadre des programmes Perspective Jeunesse ou des Projets d’initiative locale, les comités de citoyens se multiplièrent dans les zones grises des quartiers défavorisés[50]. L’animation sociale et la participation communautaire devinrent les nouveaux outils d’une renaissance urbaine. Les objectifs des comités de citoyens visaient à diminuer les décisions arbitraires, à améliorer les conditions de vie dans les quartiers et à affirmer une prise de conscience chez la population concernée[51].

Il n’était pas question de s’opposer à la rénovation urbaine dans le quartier. Au contraire, le Conseil des oeuvres de Montréal donna son appui à la démolition de nombreux taudis. L’organisme espérait que le projet permettrait de réaliser une véritable « Terre des Hommes », en reprenant ici le thème de l’Exposition universelle de 1967[52]. Dans la foulée, le Conseil publia une vaste étude dans le but d’appuyer la « guerre à la pauvreté » et la « lutte aux inégalités sociales »[53]. En réponse au programme de rénovation urbaine, l’organisme caritatif souhaitait une « rénovation sociale ». Avec l’exemple plus précis de la Petite-Bourgogne, l’objectif des animateurs sociaux était d’informer les locataires de leurs droits et d’éviter l’absence de représentation telle qu’elle avait été vécue lors de la réalisation des Habitations Jeanne-Mance. Les expulsions, les délocalisations et les nouvelles échelles de loyer constituaient des questions épineuses auxquelles les animateurs sociaux désiraient associer les citoyens. Le premier secteur touché par la rénovation urbaine dans la Petite-Bourgogne, celui des îlots Saint-Martin, suscita beaucoup d’espoir parce que les résidents tentèrent de s’impliquer dans le projet. Il engendra aussi beaucoup de déceptions. L’« animation sociale » étant souvent perçue comme de l’« agitation sociale »[54], le rapprochement avec les autorités municipales n’était pas toujours facile et heureux. Michel Blondin, animateur social qui travailla dans le quartier, soulignait deux obstacles majeurs : la conception de la démocratie qui faisait du conseiller municipal le seul représentant des citoyens, excluant par là même les comités, et la difficulté des spécialistes d’accepter que leurs idées d’aménagement soient questionnées par ces mêmes comités[55].

Les expériences d’animation sociale permirent de dresser un autre portrait des populations des quartiers touchés par la rénovation urbaine. Contrairement à l’idée généralement admise, celles-ci n’habitaient pas ces quartiers pour la seule raison d’y trouver des loyers à prix abordable, même si ce facteur pouvait jouer dans le choix de localisation. La situation était beaucoup plus complexe. Ces populations avaient une histoire liée à ces quartiers qui n’était pas celle de déracinés. Un réseau de solidarité, basé sur les relations familiales et de voisinage, se révélait. Le lieu de résidence renvoyait ainsi à un paysage urbain connu et apprécié, qui était associé à des souvenirs personnels, à des liens sociaux et à une sécurité devant l’inconnu. Le même Blondin témoignait, comme l’avait fait Herbert Gans dans le West End à Boston, de la présence de résidents sincèrement attachés à leur milieu de vie[56]. Le cinéaste Maurice Bulbulian faisait le même constat dans son documentaire sur le projet de rénovation de la Petite-Bourgogne[57]. Le quartier et sa population n’étaient plus seulement des chiffres et des statistiques sans visage et sans nom.

Un premier changement d’attitude : la rénovation avant la démolition

En marge de l’implication citoyenne et de la découverte de ces populations, un glissement s’observe dans l’appréciation du paysage urbain des quartiers populaires. Si l’étude de rénovation urbaine de 1961 donnait peu de crédits aux bâtiments anciens en favorisant plutôt les opérations de démolition-reconstruction, le projet des îlots Saint-Martin en épargnait quelques-uns. En fait, 28 des 286 logements furent conservés. C’est donc dire que 90 % fut tout de même démoli. Bien que favorisant les démolitions, l’idée de rénover des structures anciennes, sans être nécessairement des « monuments historiques », apparaissait timidement. Le projet déposé par le Service de l’habitation de la Ville de Montréal notait : « Quelques groupes de maisons possèdent encore une solidité et une valeur architecturale suffisantes pour qu’il soit jugé à propos de les restaurer. Si l’expérience se démontre avantageuse, elle pourrait se répéter ailleurs »[58]. L’option d’aménagement des îlots Saint-Martin associait les concepts de l’architecture moderne des Habitations Jeanne-Mance, la construction de bâtiments neufs respectant la volumétrie et les caractéristiques urbanistiques et architecturales du secteur à la rénovation de quelques structures anciennes. À ce propos, Brian Stewart du journal The Gazette s’en étonnait. Il écrivait en 1968 :

The shattered house of broken windows slouched amid gathering rubble that mounted even to the boarded doorway bearing quaint, incongruous signs: “To Be Preserved”. But for city planners and resident picking their way through a gutted St. Martin’s Block following Little Burgundy’s launching last night, the signs signified neither historical monument nor mistake… What they represent was an often overlooked part of the Little Burgundy housing project and the new “white hope” of urban renewal – renovation before demolition. It meant too that if times are indeed a-changing for St. Martin’s street, something will yet remain of community nostalgia, of brighter days back before all was lost to blueprints and drawing board. […] Retouched with care, their aging foundations surviving on new transplants, the buildings will merge with the greater project and stand for the past, and for the future[59].

Ce type de regard demeurait toutefois marginal et était peu relayé dans les médias. Les considérations sociales avec, au premier plan, le problème de la hausse des loyers, tant dans les bâtiments rénovés que dans ceux nouvellement construits, continuaient de préoccuper les comités de citoyens et les médias.

Le jugement positif sur le paysage de la ville ordinaire s’affirma encore davantage avec le second projet lancé dans le quartier en 1968 : celui des îlots Quesnel et Coursol. Le projet était présenté comme la première expérience « civilisée » de rénovation urbaine à Montréal[60]. Les résidents expropriés avaient en effet été les premiers avertis, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas appris la nouvelle dans les journaux ou au téléjournal. Aucune expropriation massive n’était projetée. Le projet de rénovation urbaine prévoyait « assurer la participation des citoyens à l’élaboration et à l’exécution du programme […] »[61]. Le projet ne prônait aucune démolition importante : au contraire, la conservation et la restauration des deux tiers des logements étaient valorisées. Ainsi, 224 des 346 logements touchés par le programme de rénovation urbaine devaient être conservés et restaurés. Possédant déjà 38 logements, les autorités municipales se promettaient d’encourager les autres propriétaires à suivre l’exemple avec l’aide de subventions[62]. Le Service d’habitation de la Ville de Montréal, qui venait d’être créé à l’automne 1967, voulait ainsi « garder ce qui [était] bon, unique et beau. Certaines portes, lucarnes et balcons, certains ensembles de maisons [qui] donn[ai]ent un cachet particulier au secteur »[63]. Par cette double attention, à l’égard des résidents qui habitaient le paysage urbain et envers le cadre bâti ancien sans qualité patrimoniale reconnue, un pas capital était franchi. En fait, les opérations de renouveau urbain s’avéraient trop onéreuses et occasionnaient trop de contestations pour être vraiment efficaces.

La célébration du quotidien et de l’ordinaire

Au moment où les démolitions pour la rénovation urbaine débutaient, une nouvelle forme d’appréciation se dessina avec l’attention portée sur les quartiers populaires par la célébration du quotidien et de l’ordinaire. Il ne s’agissait plus de juger de la qualité du paysage urbain, des conditions de vie des résidents ou encore des problèmes sociaux vécus dans ces quartiers. Cet autre regard se voulait le témoin du temps qui passe, de la poésie brute des espaces scrutés et de la réalité sans fard des oubliés. Reportages, documentaires, chantiers photographiques, ouvrages de fiction donnèrent à voir une réalité différente de celle perçue par les urbanistes et autres spécialistes de la ville. Bien des exemples pourraient être donnés, mais contentons-nous de quelques-uns afin d’illustrer notre propos.

En 1962, une douzaine de cinéastes se réunissaient pour filmer pendant vingt-quatre heures le quartier Saint-Henri. Le produit fut un documentaire produit par l’Office nationale du film (ONF) et intitulé « À Saint-Henri le 5 septembre ». Dans l’introduction, le narrateur expliquait : « Nous ne cherchons pas l’insolite parce que nous sommes en Amérique. Nous nous contenterons d’épier le quotidien dans sa grisaille ou son soleil. Nous avons choisi de vivre face à face parce qu’un quartier ouvrier, c’est un peu la vitrine d’une cité »[64]. Il ajoutait un peu plus loin : « Le plus difficile sera d’ajuster l’image que nous nous faisions de la réalité de celle que nous découvrons »[65]. L’équipe francophone de l’Office national du film (ONF), au coeur de cette réalisation, s’inscrivait alors dans le courant documentaire du cinéma direct. Grâce à des caméras légères et des magnétophones portatifs, l’objectif était de capter la réalité sur le terrain sans en modifier la teneur par la présence de l’observateur étranger[66]. Ainsi, les images du documentaire nous montrent, avec une réelle poésie, la vie d’un quartier dont la seule trame narrative est l’unité de lieu et les vingt-quatre heures d’une journée. Comme le chante Raymond Lévesque pendant le générique : « Car malgré tout on rit à Saint-Henri ».

L’oeuvre de Michel Régnier est un autre exemple de ce regard qui se construit sur la réalité populaire. Au début des années 1960, il publia un recueil de photographies intitulé Montréal, Paris d’Amérique[67]. Le livre s’ouvre sur deux images : sur la première, des enfants jouent dans une ruelle des quartiers anciens, tandis que sur la seconde, trois hommes assis fument une cigarette devant un snack-bar. Le ton est donné. Au fil des pages, la ville est présentée par ses monuments et son port, mais surtout par ses balcons, ses arrière-cours, ses cordes à linge et ses habitants. Les images du Montréal du quotidien et de l’ordinaire sont accompagnées de poèmes accentuant ainsi la mutation du regard sur cette ville en pleine transformation. Régnier continua son travail dans les rangs de l’ONF. En 1967, il joignit la section Société nouvelle / Challenge for change, équipe « qui cherch[ait] à faire un cinéma social mettant en scène les gens ordinaires ou les faisant se mettre en scène eux-mêmes dans des dynamiques de groupe »[68]. Il réalisa successivement la série Urbanose et Urba 2000. Dans la première, il se consacra à la situation montréalaise alors que dans la deuxième il se pencha sur des expériences étrangères d’aménagement urbain. Si le discours devint beaucoup plus critique au fil des productions, les sujets abordés demeuraient les mêmes. Les quartiers et les bâtiments qualifiés de zones grises et de taudis avaient maintenant le droit de cité. Ainsi, un regard social et humain se posait sur l’environnement urbain en train de se transformer. Nous n’étions pas dans une dynamique de contestation de la transformation ; celle-ci était encore pensée comme la formation d’un monde nouveau. La ville industrielle, tel que le 19e siècle l’avait créée, était bel et bien en pleine mutation. Le sentiment de rupture était accentué par la construction d’une ville moderne.

Une rénovation urbaine mal déguisée : des taudis qui n’en sont pas

Des Habitations Jeanne-Mance au quartier Saint-Henri, les projets d’aménagement furent menés par les autorités municipales au nom de la guerre contre les taudis. Lorsque fut annoncée en 1968 la construction de la Cité Concordia par un promoteur privé, la justification des démolitions pour libérer la zone à construire par les mêmes arguments fut immédiatement remise en question. Cette fois, il n’était pas question pour les citoyens du quartier touché, Milton-Parc, de collaborer comme le voulait les premiers comités de citoyens. L’objectif était plutôt de s’opposer à la volonté des promoteurs, le Groupe Concordia Estates. Celui-ci avait entrepris depuis le début des années 1960 d’acheter les propriétés du quadrilatère compris entre les rues Milton, Sainte-Famille, Hutchison et l’avenue des Pins. L’opération immobilière projetait la démolition de l’ensemble des bâtiments pour ériger la Cité Concordia : une véritable ville dans la ville. Devant les rumeurs qui planaient, le Comité des citoyens de Milton-Parc était mis sur pied à l’initiative de deux travailleurs du Projet de rénovation sociale et urbaine, alors actif dans le quartier du Mile-End grâce à une subvention du University Settlement[69]. Cette affaire dura plus d’une quinzaine d’années au cours desquelles les attitudes et les sensibilités se transformèrent considérablement[70]. Elle se conclut au début des années 1980 avec la rénovation des logements d’abord condamnés à la démolition et la création de coopératives d’habitation[71]. Non seulement la contestation fit grand bruit, mais elle influença le renouvellement de la vision de la ville à reconstruire.

Tout comme dans les projets de renouveau urbain où des comités de citoyens s’étaient formés, des préoccupations sociales animèrent d’abord les revendications des protestataires. La question du logement était au centre des inquiétudes. Comment était-il possible de démolir, se demandaient les opposants, des habitations à des coûts de location abordable et accessibles à des familles, alors qu’ils sont très rares sur le marché locatif ? La construction d’appartements de luxe et de petite taille ne répondait en rien au besoin de la population sur les lieux[72]. Le déplacement des locataires s’imposait comme une conséquence inévitable, tout comme la hausse du prix des loyers. Les arguments sur la dégradation du cadre bâti ne pouvaient pas faire oublier que ces gens qui habitaient le secteur avaient des racines dans le quartier et, surtout, aimaient y vivre. Une résidente se confiait à un journaliste : « J’aime les petites rues de ce quartier, les arbres qui les bordent. Même la ruelle derrière chez moi est jolie »[73]. Les résidents se présentaient ainsi comme les victimes du renouveau urbain[74]. Il y avait davantage. La composition du quartier reflétait « l’image même de Montréal ». Un membre du Comité de citoyens justifiait l’affirmation de la sorte : l’endroit « est composé d’immigrants, d’étudiants, de pauvres et de salariés moyens. La moitié des locataires sont de langue française, tandis que les autres sont grecs, italiens ou anglais »[75]. Les thèmes de la dépossession renforçaient la pertinence du combat mené par des résidents. La question des taudis ne pouvait faire oublier la présence d’une population attachée au quartier.

Si les rénovations urbaines dans le secteur des Habitations Jeanne-Mance et de la Petite-Bourgogne n’avaient peu ou pas tenu compte des qualités architecturales des sites, un nouvel argumentaire se profilait dans le quartier Milton-Parc. La problématique des taudis avait jusqu’alors permis de réduire certains irritants au profit de la promesse de logements neufs et modernes. Dès le départ, les opposants contestèrent le jugement porté sur le cadre bâti : il était vrai que les constructions du quartier étaient « assez anciennes mais les maisons [étaient] encore solides »[76]. Si la détérioration des bâtiments se percevait à certains endroits, la faute en revenait aux propriétaires, c’est-à-dire les mêmes derrière le projet de développement qui voulaient se servir de ce prétexte pour les démolir. Ce laxisme n’était pas nouveau, mais son organisation à une grande échelle choquait les consciences. À l’opposée, l’idée de la conservation et de la restauration se profilait comme un argument économique contre les opérations de renouveau urbain[77]. La valeur du cadre bâti fut peu à peu valorisée.

Une impression de plus en plus partagée laissait croire que le quartier n’était pas comme les autres et que des qualités esthétiques ou historiques pouvaient en légitimer la conservation[78]. Un membre du Comité de citoyens y voyait « un des quartiers les plus typiques et les plus pittoresques de la ville » et s’appuyait sur l’appréciation de Jane Jacobs, auteure du célèbre Death and Life of American Cities, qui y reconnaissait « une merveille, unique et irremplaçable »[79]. D’autres résidents plaidaient avec conviction pour la « personnalité » du lieu avec « ses nobles et vieilles maisons, ses espaces verts, ses petites boutiques, ses rues familières [et] ses ruelles »[80]. Finalement, en 1972, soit quatre ans après le début des protestations, les bâtiments furent qualifiés, selon les termes de Charles Bonhomme du Service d’urbanisme, de « fine examples of Victorian and Edwardian architecture »[81]. Un autre regard était désormais porté sur l’ensemble du quartier. Le basculement de l’appréciation fut réellement visible lorsque, à la fin de la décennie, Héritage Montréal qualifiait le secteur de « l’un des ensembles les plus impressionnants de pierre grise de la ville »[82]. Rapportant les propos de l’association de protection du patrimoine, le journaliste Alain Duhamel pouvait relater l’histoire du quartier depuis les premières concessions jusqu’à la construction de l’Hôtel-Dieu au cours de la décennie 1860 et le développement domiciliaire qui s’en suivit. Sortant de l’anonymat, le quartier avait désormais un nom, une histoire, un cadre bâti associé à un style architectural qui lui permettait de prétendre au titre de patrimoine. À ces éléments s’ajoutaient la question du logement, le maintien de populations diversifiées au centre-ville et la conservation d’un milieu de vie humain et convivial qui alimentaient les revendications urbaines des luttes patrimoniales.

La rénovation des logements anciens : du social à l’urbain

À partir de la fin des années 1960, la scène montréalaise se modifia considérablement. La contestation urbaine s’amplifia et de nouveaux acteurs, animés par les mêmes préoccupations sociales, transformèrent la vision des quartiers anciens. Un comité d’habitation regroupant quelque 70 membres était parrainé par le Conseil de développement social du Montréal métropolitain et le Montreal Council of Social Agencies. Ce comité organisa, en 1971, un colloque sur la restauration des logements à Montréal[83]. L’Atelier de design communautaire de l’École d’architecture de l’Université McGill – le Community Design Workshop – faisait plancher les étudiants sur des projets dans les quartiers populaires, tandis que la contestation étudiante à l’École d’architecture de l’Université de Montréal débouchait sur l’élection d’un nouveau directeur davantage préoccupé par le logement et les questions sociales[84]. Même les organismes gouvernementaux emboitaient le pas. La Société d’habitation de Montréal, créée en 1967, pilotait trois programmes : la rénovation urbaine, l’habitation à loyer modique et la restauration de logement. La Société d’habitation du Québec, créée la même année, tout en veillant à la construction d’habitation à loyer modique, vantait les mérites de la restauration des bâtiments résidentiels et encourageait les municipalités à emboiter le pas[85]. La SCHL, après avoir financé un grand nombre de programmes de rénovation urbaine au cours des années 1960, décida en 1969 de geler ses subventions devant les « vifs remous » et les « inquiétudes » suscités par ces programmes[86]. En 1973, elle lançait à la place un nouveau programme d’amélioration des quartiers (PAQ) et, l’année suivante, le Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL). La rénovation urbaine, avec ses démolitions et ses reconstructions, s’avérait en effet à la fois lente, trop coûteuse et désormais socialement inacceptable.

Le passage de la rénovation à la réanimation urbaine symbolisa la faillite d’une vision de l’aménagement de la ville. À la démolition répondait désormais le désir de rénovation. Si les premiers comités de citoyens avaient, dans les années 1960, surtout des préoccupations sociales, de nouveaux intérêts se profilèrent sur la scène urbaine. Ainsi, au cours de l’été 1973, le Comité Action-Rénovation faisait part de ses voeux de « sauver » le secteur de la Terrasse Ontario. Le quadrilatère formé par la rue Sherbrooke, l’avenue Papineau, le boulevard de Maisonneuve et la rue Amherst avait été décrété « zone de rénovation urbaine » en 1970. Déjà, le Service de l’habitation de la Ville de Montréal avait fait une « proposition de réaménagement » qui n’avait aucune commune mesure avec le plan Dozois ou le projet de la Petite-Bourgogne. On pouvait lire dans l’étude préliminaire : « Au lieu d’un plan fermé […], nous croyons qu’il est préférable de présenter un concept ouvert qui sera une invitation au dialogue »[87]. La redynamisation du secteur s’accompagnait de la volonté de « conserver le plus grand nombre possible de bâtiments et les restaurer »[88]. Cela n’empêcha pas, par exemple, la démolition de l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie, malgré la protestation des citoyens, pour la construction d’habitations à loyer modique sous la supervision de l’Office d’habitation de Montréal en 1975[89]. Les nouveaux groupes de citoyens, comme Comité Action-Rénovation aspirait, tout à la fois, à la démolition de bâtiments abandonnés et barricadés, à la construction de loyers modiques sur les terrains vacants, à la mise sur pied de coopérative d’habitation et à la « survie des bâtiments récupérables et caractéristiques »[90]. Il n’était ici plus question de régler spécifiquement des problèmes sociaux, mais d’aborder ces thèmes par la valorisation et la régénérescence du cadre bâti déjà en place.

Aux premiers comités de citoyens, s’ajoutait la création de groupes venus apporter de l’aide et du soutien technique à la rénovation, que ce soit Loge-Peuple à Pointe-Saint-Charles, les Habitations communautaires dans le quartier Centre-Sud, Rénovation Saint-Louis ou le Comité logement Saint-Louis dans le quartier du même nom et bien d’autres encore, ancêtre des actuels Groupes de ressources techniques (GRT). De jeunes architectes et urbanistes allaient rejoindre dans les quartiers anciens les diplômés de sciences humaines et sociales qui travaillaient à l’animation sociale[91]. À cette période d’effervescence citoyenne correspondait une intensification des démolitions. En effet, les efforts de la rénovation urbaine semblaient s’être emballés dans une folie incontrôlable. Des observateurs estimaient à environ 32 000 le nombre de logements disparus entre 1960 et 1970[92], soit beaucoup plus que les 17 000 ou 25 000 initialement prévus pour éliminer tous les taudis de Montréal. La mise en chantier en 1970 de l’autoroute est-ouest, l’actuelle autoroute Ville-Marie, exprimait à elle seule le drame insensé de la transformation des villes[93]. Le constat était d’autant plus troublant que le ralentissement économique qui suivit la tenue de l’Exposition universelle de 1967 renforça la confusion sur la pertinence du chemin emprunté pour redonner à Montréal le titre de métropole économique du Canada.

Il n’est pas surprenant, lorsque Sauvons Montréal fut créé à l’automne 1973, c’est-à-dire quelques semaines après la démolition de la maison Van Horne, que beaucoup de groupes ou de comités se soient rapidement joints à la nouvelle fédération qui souhaitait travailler à une échelle plus large avec pour objectif d’« assurer le développement planifié et rationnel de [la] ville »[94]. Les préoccupations des comités ralliés à Sauvons Montréal allaient bien sûr orienter la mission de la fédération. Les associations de résidents (Comité des citoyens de Milton-Parc ou Association des résidents du carré Saint-Louis), les groupes d’aide au logement (Loge Antoine ou Centre communautaire Saint-Urbain), les groupes d’aide à la rénovation (Comité Action-Rénovation), des groupes environnementaux (Espaces verts ou STOP) et, enfin, des groupes plus strictement voués à la sauvegarde du patrimoine (Amis de la gare Windsor ou Société d’architecture de Montréal) apportèrent chacun une contribution à la vision de la ville à sauvegarder et à la place du patrimoine dans un tel projet[95]. Ce n’était pas la première fois qu’une fédération était proposée. À la fin des années 1960, Perspectives 80 ou la Fédération des mouvements du Sud-Ouest l’avaient fait dans une optique sociale et communautaire. Sauvons Montréal voulait valoriser la ville en tant qu’espace physique et milieu de vie des Montréalais. Des pans entiers de l’environnement bâti se méritait désormais une attention nouvelle en raison de son architecture et de son histoire[96]. L’idée de préserver le patrimoine urbain allait combattre la destruction des taudis. À la démolition répondait la sauvegarde.

Conclusion

La création de Sauvons Montréal en 1973 n’eut pas pour effet l’arrêt des démolitions. Bien au contraire, le combat pour sauvegarder la ville ne faisait en quelque sorte que débuter. Il faudra une bonne décennie avant qu’un nouvel urbanisme commence réellement à intégrer le patrimoine comme paramètre incontournable de l’aménagement[97]. Le mouvement du balancier continuait sa course jusqu’à faire oublier les motivations du renouveau urbain dans les années 1950-1960 et la perception de la ville qui engendra la guerre contre les taudis. L’objectif de mettre en relief deux notions, dont les représentations s’opposent, permet justement de suivre une mutation du regard et de l’appréciation de l’environnement bâti. Ce glissement, dont Montréal a été acteur et témoin, s’inscrit dans les transformations urbaines et la reconversion des économies de la seconde moitié du 20e siècle[98]. L’émergence du patrimoine urbain doit d’abord se comprendre dans la dynamique du questionnement de l’avenir économique des centres-villes, mais aussi dans celle d’une crise du logement dans les quartiers centraux[99]. De nouvelles approches pour agir dans la ville, que ce soit par l’animation sociale ou l’advocacy planning, transformèrent le rapport de force entre les citoyens, les promoteurs et les autorités tout en favorisant la médiatisation des conflits urbains.

Au départ, une équation entre l’âge et la vétusté des bâtiments commandait leur démolition dans le cadre d’opération de renouveau urbain. Si les objectifs ont pu changer en cours de route[100], il semblait toutefois difficile de voir une quelconque pertinence à associer des valeurs positives à ce cadre bâti. L’arrivée des animateurs sociaux et la création des premiers comités de citoyens permirent de briser une vision monolithique des populations des quartiers touchés par les rénovations urbaines comme le firent, par exemple, Michael Young et Peter Willmott, Herbert Gans et Henri Coing avec leurs ouvrages sur Londres, Boston et Paris publiés à la même époque[101]. Les préoccupations sociales et communautaires révélaient un autre aspect du quartier de Saint-Henri et, surtout, l’attachement des citoyens à un lieu de vie. Une brèche apparaissait ainsi dans les représentations des quartiers anciens, accentuée par l’intérêt en émergence pour les paysages urbains de l’ordinaire. La multiplication des démolitions et la volonté de raser une série d’habitations dans le secteur Milton-Parc accéléra la mutation du regard sur les formes traditionnelles de la ville et de l’architecture ancienne. Les idées de Jane Jacobs ne pouvaient que trouver écho auprès des opposants, d’autant plus que l’activiste visita le quartier pour en constater les qualités[102]. De plus, l’éloge de la restauration des logements anciens permettait, selon ses promoteurs, un meilleur contrôle de la hausse des loyers, d’éviter les inconvénients des déplacements des locataires touchés et la conservation d’un milieu de vie familier. Le patrimoine apparaissait de plus en plus comme un argument de poids pour fédérer la somme des manifestations de mécontentement dans les pratiques de l’aménagement en un intérêt collectif sur l’avenir de la ville. Cela ne veut pas dire qu’il n’exista pas des tensions entre les objectifs et les stratégies des différents groupes d’intérêts.

L’étude de la genèse du patrimoine urbain à partir des luttes pour l’élimination des taudis est une approche féconde. Elle permet d’abord de mettre en perspective le jeu des constructions sociales dans la perception de l’environnement urbain. Elle aide également à comprendre la coloration sociale qui teinte la notion de patrimoine urbain en identifiant une filiation directe avec des luttes urbaines de prime abord très éloignées des considérations architecturales ou urbanistiques. Quoique cette dimension mériterait d’être approfondie, elle pointe également vers d’autres acteurs qui participèrent à l’émergence du patrimoine comme outil pour intervenir dans la ville. Enfin, elle souligne deux lignes de force – taudis et patrimoine – dans la représentation de la ville et de son devenir qui agirent sur l’aménagement de la ville. Il faudrait inclure, pour que l’analyse des mutations en cours à cette époque soit plus complète, la portée des théories de l’urbanisme fonctionnaliste qui influença la construction de la ville moderne sur les principes de la tabula rasa et la volonté de protéger des ensembles historiques, filiation habituelle de la notion de patrimoine urbain. Toutefois, si d’autres visions de la ville peuvent être identifiées au cours des décennies 1950-1960 à Montréal pour comprendre la genèse du patrimoine urbain, la lutte contre les taudis apparaît comme un aspect essentiel.

Appendices

Note biographique

Martin Drouin est professeur au Département d’études urbaines et touristiques à l’Université du Québec à Montréal. Formé d’abord en histoire, il est titulaire d’un doctorat en études urbaines. Il s’intéresse à l’histoire du patrimoine et de ses représentations. Parmi ces publications, il a dirigé l’ouvrage Patrimoine et patrimonialisation : du Québec et d’ailleurs (éditions MultiMondes, 2006) et codirigé, avec Anne Richard Bazire, La sélection patrimoniale (éditions MultiMondes, 2011). Il a également publié Le combat du patrimoine à Montréal (1973-2003) (PUQ, 2005).

Notes

-

[1]

Y. Fijalkow, « Taudis », in L’aventure des mots de la ville, dir. C. Topalov (Paris : Robert Laffont, 2010), 1213-1218 ; A. Mayne, « Slum », in Encyclopedia of American Urban History, dir. D. R. Godfield (Thousand Oaks : Sage Publications, 2007), vol. 2 : 728-731.

-

[2]

F. Choay, L’allégorie du patrimoine, 2e éd. (Paris : Seuil, 1999), 277.

-

[3]

M. Drouin, « La renaissance du Vieux-Montréal : usage, histoire et architecture (1960-1979) », in Patrimoines : fabrique, usages et réemplois, dir. C. Lemaître et B. Sabatier (Québec : Éditions MultiMondes, 2008), 179-202.

-

[4]

A. Germain, « Patrimoine et avant-garde. Le cadre bâti : entre le passé et l’avenir », Cahiers de recherche sociologique (CRS dans la suite du texte), 6, no. 2 (1988) : 115-129.

-

[5]

M. Choko, Crise du logement à Montréal (1860-1939) (Montréal : Éditions Saint-Martin, 1980), 282 ; M. Choko, L’évolution du mode d’occupation des logements à Montréal et à Toronto depuis le milieu du 19e siècle (Montréal : INRS, 1989), 126.

-

[6]

F. Dansereau, « Les transformations de l’habitat et des quartiers centraux : singularités et contrastes des villes canadiennes », CRS, 6, no. 2 (1988) : 95-114 ; F. Dansereau et D. L’Écuyer, Réanimation, reconquête, conversion, (Montréal : INRS-Urbanisation, 1987), 274.

-

[7]

M. H. Choko, J.-P. Collin et A. Germain, « Le logement et les enjeux de la transformation de l’espace urbain, Montréal 1940-1960 », Urban History Review / Revue d’histoire urbaine (RHU dans la suite du texte), 15, no. 2 (1986) : 127-136 et 15, no. 3 (1987) : 243-253.

-

[8]

R. Morin, Réanimation urbaine et pouvoir local : les stratégies des municipalités de Montréal, Sherbrooke et Grenoble en quartiers anciens (Sainte-Foy / Montréal : Presses de l’Université du Québec / INRS-Urbanisation, 1987), 173 ; R. Morin, « Déclin, réaménagement et réanimation d’un quartier ancien de Montréal », RHU, 17, no. 1 (1988) : 29-39.

-

[9]

A. Bourbeau, « “Tuer le taudis qui nous tuera”. Crise du logement et discours sur la famille montréalaise d’après-guerre (1945-1960) », (mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2002), 149.

-

[10]

P. Hamel, Logements et luttes urbaines à Montréal (1963-1976) (Montréal : Faculté d’aménagement / Université de Montréal, 1983), 322.

-

[11]

P. Hamel, Ville et débat public. Agir en démocratie, (Québec : Presses de l’Université Laval, 2008), 174.

-

[12]

D. McGraw, Le développement des groupes populaires à Montréal (1963-1973) (Montréal : Éditions Albert Martin, 1978), 184 ; J. Godbout et J.-P. Collin, Les organismes populaires en milieu urbain : contre-pouvoir ou nouvelle pratique professionnelle ? (Montréal : INRS, 1977), 311.

-

[13]

L.-H. Groulx, Le travail social. Analyse et évolution, débats et enjeux (Laval : Éditions Agence d’ARC, 1993), 298.

-

[14]

L. Favreau, Mouvement populaire et intervention communautaire de 1960 à nos jours (Montréal : Éditions du Fleuve, 1989), 307.

-

[15]

J.-C. Marsan, Montréal : une esquisse du futur (Montréal : INRS, 1983), 322.

-

[16]

R. Morin, « Déclin, réaménagement », 31.

-

[17]

S. Hall, « The Work of Representation », in Representations: Cultural Representations and Signifying Practices, dir. S. Hall (Londres : Sage Publication, 1997), 1-11.

-

[18]

A. Mayne, The Imagined Slum: Newspaper Representation in Three Cities, 1870–1914 (Leicester : University of Leicester Press, 1993), 255 ; A. Mayne, « Representing the Slum », Urban History Yearbook, 17 (1990) : 66-84 ; L. K. Morisset, Des régimes d’authenticité. Essai sur la mémoire patrimoniale (Rennes / Québec : Presses Universitaires de Rennes / Presses de l’Université du Québec, 2009), 131 ; M. Page et R. Mason, dir., Giving Preservation a History (New York / Londres : Routledge, 2004), 344.

-

[19]

A. Gelly, L. Brunelle-Lavoie et C. Kirjan, La passion du patrimoine. La commission des biens culturels du Québec 1922-1994 (Sillery : Septentrion, 1995), 17-68.

-

[20]

Le château Ramezay, transformé en musée par la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal en 1895, fut classé en 1929 à la demande de cette société savante. La maison de la Côte-des-Neiges, menacée de démolition par l’élargissement du chemin du même nom, était ainsi épargnée par son classement en 1956 et son déplacement sur l’avenue Decelles.

-

[21]

R. Mondelo, « Les vieux immeubles : faut-il les conserver ? », Cités et villes, 3, no. 6 (juillet 1960) : 22.

-

[22]

R. Duhamel, « La reconstruction de Montréal », La Patrie (24 septembre 1956), 8.

-

[23]

« 25 000 logements doivent être démolis à Montréal », Le Devoir (21 septembre 1956), 2.

-

[24]

R. Mondelo, « La rénovation urbaine », Cités et villes, 3.9 (juillet 1960), 16.

-

[25]

D. McGraw, 50.

-

[26]

R. Gagnon, « Les taudis », Bâtiment, génie - construction (février 1954), 20.

-

[27]

H. B. Ames, The City Below the Hill : a Sociological Study of a Portion the City of Montreal, Canada (Toronto : University of Toronto Press, 1972 [1897]), 116 ; M.-H. Choko, Crises du logement, 282.

-

[28]

A. Rose, Regent Park: A Study of a Slum Clearance (Toronto : University of Toronto Press, 1958), 242.

-

[29]

J. C. Teaford, The Rough Road to Renaissance: Urban Revitalization in America, 1940-1985 (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1993), 105-119.

-

[30]

La zone allait être réduite à la suite du rapport Field-Dozois au quadrilatère formé par les rues Ontario, Sanguinet, Boisbriand, c’est-à-dire une nouvelle rue créée au nord de la rue Sainte-Catherine et Saint-Dominique. Cf. Choko, Les habitations Jeanne-Mance. Un projet social au centre-ville (Montréal : Éditions Saint-Martin, 1995), 43.

-

[31]

Choko, Les habitations, 39.

-

[32]

J. Drapeau, « Montréal face à l’avenir ! », Cités et villes, 4, no. 5 (mai 1961) : 16.

-

[33]

« Le projet d’habitation le plus moderne et le mieux conçu en Amérique », La voix populaire (7 août 1955).

-

[34]

G. Fournier, « Plus de la moitié de l’espace en verdure », Le petit journal, (23 mars 1958).

-

[35]

« Air, lumière et espaces aux Habitations Jeanne-Mance, Mtl », Cités et villes, 4, no. 3 (février 1961) : 22.

-

[36]

R. M. Fogelson, Downtown: Its Rise and Fall, 1880-1950 (New Haven : Yale University Press, 2003), 381-394.

-

[37]

P. Sauriol, « Rénovation urbaine », Le Devoir (13 septembre 1960).

-

[38]

A. Lortie, « Montréal 1960 ; les singularités d’un archétype métropolitain », in Les années 60 : Montréal voit grand, dir. André Lortie (Montréal : CCA, 2004), 103.

-

[39]

« Une étude de la rénovation urbaine dans toute la ville », La Presse (11 mai 1960).

-

[40]

Différents facteurs permettaient de juger de l’état d’un quartier. L’âge, tout d’abord, donnait une bonne indication : « Normalement, après 70 ans, une maison est entièrement dépréciée. Aussi, après 35 ans, les structures résidentielles commencent à montrer des signes de fatigue et deviennent sujettes à une détérioration rapide […] ». Le bâtiment était ensuite inspecté en regard de la condition des fondations de la maison, des murs extérieurs, des escaliers (d’usage normal ou de secours), de la toiture, des balcons et des dépendances. À ces analyses s’ajoutaient des considérations urbanistiques. Des fonctions commerciales ou industrielles cohabitaient-elles avec le secteur résidentiel ? Quel était le quotient de densité de la construction, de la population dans le quartier et dans les logements ? Le réseau des rues permettait-il une bonne circulation automobile sans nécessairement favoriser le trafic lourd ? Les espaces libres réservésaux parcs ou aux espaces de loisir étaient-ils adéquats ? Quel était le nombre de familles encore présentes dans le quartier ? Tous ces facteurs étaient ensuite pondérés et cotés pour donner une note sur cent. Plus le résultat était élevé, plus l’état de vétusté était avancé. Un bâtiment de plus de 82 ans, par exemple, se voyait accorder la note de vingt. Âgé entre 26 et 81 ans, il obtenait un quinze. Lorsqu’il avait moins de 25 ans, il n’accumulait pas de points. Ainsi, les bâtiments qui cumulaient moins de vingt-cinq points étaient jugés « satisfaisants », ceux qui obtenaient entre vingt-cinq et soixante-quinze points étaient qualifié de « médiocres » et ceux qui totalisaient plus de soixante-quinze points était considérés comme « mauvais ». Cf. Corporation de développement économique, Étude de rénovation urbaine (Montréal : Rapport préparé pour la Cité de Montréal, 1961), 47-48.

-

[41]

Ibid., 177.

-

[42]

J. Delisle, « Saint-Henri et le Vieux Montréal en tête dans la course au délabrement », La Presse (5 juillet 1961), 5.

-

[43]

J.-M. Laliberté, « Montréal compte 17 645 taudis », Le Devoir (4 juillet 1961), 1.

-

[44]

Au concert de louanges de certains, d’autres jugeaient le périmètre beaucoup trop généreux. Cf. Drouin, « La renaissance », 179-202.

-

[45]

F. Paulhiac, « Le rôle des références patrimoniales dans la construction des politiques urbaines à Bordeaux et Montréal » (thèse de doctorat, INRS-UCS / Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2002), 115-174.

-

[46]

J.-M. Laliberté, « Les autorités désignent à Saint-Henri une zone-pilote de rénovation urbaine », Le Devoir (12 janvier 1965), 1.

-

[47]

M. Blondin, « L’animation sociale en milieu urbain : une solution », Recherches sociographiques, 6, no. 3 (1965) : 283-304.

-

[48]

Collin et Godbout, 48.

-

[49]

Le Réveil des citoyens de Sainte-Cunégonde deviendra par la suite le Réveil des citoyens de la Petite Bourgogne (M. Blondin, 1965, p. 295-296).

-

[50]

D. McGraw, 1978 ; J.-P. Collin et J. Godbout, Les organismes populaires en milieu urbain : contre-pouvoir ou nouvelle pratique professionnelle (Montréal : INRS-Urbanisation, 1977).

-

[51]

M. Blondin, L’animation sociale, telle qu’élaborée et mise en oeuvre au Conseil des oeuvres de Montréal (Montréal : Conseil des oeuvres de Montréal, 1968), 24; M. Blondin, « Animation en milieu ouvrier : de Saint-Henri à la FTQ », dans P. R. Bélanger, B. Lévesque, R. Mathieu et F. Midy, dir., Animation et culture en mouvement : fin ou début d’une époque ? (Québec : Presses de l’Université du Québec, 1987), 25-32.

-

[52]

« Conseil des oeuvres donne son appui à la démolition des taudis », La Presse (5 février 1965), 9.

-

[53]

Conseil des oeuvres de Montréal, Opération : rénovation sociale. Stratégie en vue de réduire les inégalités socio-économiques dans les zones défavorisées (Montréal : Conseil des oeuvres, 1966, 224 p.)

-

[54]

J.-C. Leclerc, « Les îlots Saint-Martin : l’inauguration marque un rapprochement entre la Ville et la population », Le Devoir (1er août 1968), 3.

-

[55]

M. Blondin, 1965, p. 298.

-

[56]

Ibid., 286.

-

[57]

M. Bulbulian, La P’tite Bourgogne (Montréal : ONF, 1968), 1 DVD : 43 min. 46 sec., son, noir et blanc.

-

[58]

Ville de Montréal, Service de l’habitation, Les habitations des îlots Saint-Martin (Montréal : Ville de Montréal, 1968), 9.

-

[59]

B. Stewart, « ‘Renovation before demotion’ tried », The Gazette (31 juillet 1968), 13.

-

[60]

« Îlots Quesnel et Coursol : première expérience “civilisée” de rénovation urbaine à Montréal », La Presse (31 octobre 1968), 31.

-

[61]

Ville de Montréal, Service de l’habitation, Programme détaillé de rénovation. Îlots Quesnel-Coursol. Petite Bourgogne (Montréal : Ville de Montréal, 1969), p. 5-1.

-

[62]

Ibid., p. 4-1.

-

[63]

« Îlots Quesnel et Coursol », 31.

-

[64]

H. Aquin, À Saint-Henri le 5 septembre (Montréal : ONF, 1962), 1 DVD : 41 min. 41 sec., son, noir et blanc.

-

[65]

Ibid.

-

[66]

G. Marsolais, L’aventure du cinéma direct (Laval : Les 400 coups, 1997), 58-63 et 89-98.

-

[67]

M. Régnier, Montréal, Paris d’Amérique (Montréal : Éditions du Jour, 1961).

-

[68]

« Artisans de l’ONF : Michel Régnier », Office national du film du Canada, 2010, http://www.nfb-onf.gc.ca/fra/portraits/51/ (consulté le 2 juin 2010).

-

[69]

Un groupe de citoyens, « Les vrais motifs des citoyens du comité Milton-Parc », Le Devoir, (28 novembre 1968), 5.

-

[70]

Le récit des événements est détaillé dans l’ouvrage de Claire Helman sans que la question de la patrimonialisation du quartier ne retienne l’attention de l’auteur. Cf. C. Helman, Milton-Park Affair. Canada’s Largest Citizen-Developer Confrontation (Montréal : Véhicule Press, 1987), 183.

-

[71]

Société du patrimoine urbain de Montréal, Milton-Parc : reconstruction d’un quartier, Montréal 1979-1982, (Montréal : Société du patrimoine urbain, 1982), s.p.

-

[72]

F. Barbeau, « Les citoyens du quartier Milton-Parc s’insurgent contre le projet Concordia », Le Devoir (24 mai 1970), 3.

-

[73]

M. Vadeboncoeur, « Les délogés du parc Milton attendront les bulldozers assis sur leur balcon », La Patrie (6 mars 1969).

-

[74]

C. Beaubien, « Milton-Park Committee Plans to Accumulate and Preserve Property », The Gazette, (1er juillet 1969).

-

[75]

Vadeboncoeur, « Les délogés ».

-

[76]

P. Sauriol, « L’opposition d’un groupe de citoyens à un programme de réaménagement urbain », Le Devoir (14 novembre 1968), 4.

-

[77]

Un groupe de citoyens, « Les vrais motifs », 5.

-

[78]

Barbeau, « Les citoyens », 3.

-

[79]

B. M. Knight, « Pourquoi le comité Milton-Parc s’oppose à Concordia », Le Devoir (9 avril 1970), 5.

-

[80]

J.-C. Trait, « Onze citoyens de Milton-Parc entreprennent la grève de la faim », Le Devoir (10 juin 1972).

-

[81]

L. Cahill, « The Ghetto... Straight from the Heart », The Gazette (10 août 1972), 25.

-

[82]

A. Duhamel, « Le secteur du parc Milton », Le Devoir (26 juin 1979), 7.

-

[83]

Comité sur l’habitation et la rénovation urbaine du Montréal métropolitain, Symposium sur la restauration des logements à Montréal (Montréal : Conseil de développement social du Montréal métropolitain / Fédération des oeuvres de charité canadienne-française, 1971), 173.

-

[84]

M. Choko, « La clinique d’aménagement de l’École d’architecture de l’Université de Montréal : du projet alternatif à l’institutionnalisation des groupes de ressources techniques (GRT) », in Aménagement et développement : vers de nouvelles pratiques ?, dir. J.-L. Klein, C. Andrew, P. W. Boudreault et R. Morin (Sillery : Association canadienne pour l’avancement des sciences, 1986), 77-89.

-

[85]

Société d’habitation du Québec, La restauration des bâtiments résidentiels (Québec : Société d’habitation du Québec, 1973), s.p.

-

[86]

Dansereau et L’Écuyer, 274 ; A. Rose, Canadian Housing Policies, 1935-1980 (Toronto : Butterworths, 1980), 216.

-

[87]

Ville de Montréal, Service de l’habitation, Terrasse Ontario. Proposition de réaménagement (Montréal : Ville de Montréal, 1970), iv.

-

[88]

Ibid., x.

-

[89]

R. Roy, Les églises vont-elles disparaître ? Dossier de la lutte pour sauver de la démolition l’église, la chapelle et le presbytère de la paroisse Sainte-Catherine-d’Alexandrie à Montréal (Montréal : Édition du Franc-Canada, 1976).

-

[90]

A. Beauvais, « Des citoyens veulent sauver la Terrasse Ontario », Montréal-Matin (31 juillet 1973), 8.

-

[91]

J. Giraldeau, Des fleurs c’est pour Rosemont (Montréal : ONF, 1969) DVD, 51 m 15 sec., son, noir et blanc.

-

[92]

F. Barbeau, « Des maisons plutôt qu’une autoroute », Le Devoir (26 novembre 1970).

-

[93]

L. Cousineau, « Les audiences populaires sur l’autoroute... pas populaire », Le Presse (24 avril 1971), A8 ; R.-G. Scully, « La beauté d’Hochelaga, ou pourquoi et comment arrêter l’autoroute », Le Devoir (9 décembre 1971), 4.

-

[94]

« Sauvons Montréal », S.O.S. Montréal 1, no. 1 (février 1976) : 17.

-

[95]

D. Gabeline, « Preservation : The Tide of Citizen Action is Turning Down », The Gazette (21 mars 1974), 1 ; D. Gabeline, D. Lanken et G. Pape, Montreal at the Crossroads (Montréal : Harvest House, 1975), 215-218.

-

[96]

J.-C. Marsan, Montréal en évolution. Historique du développement de l’architecture et de l’environnement urbain montréalais (Montréal : Fides, 1974), 423.

-

[97]

M. Drouin, Le combat du patrimoine à Montréal (1973-2003) (Québec : Presses de l’Université du Québec, 2005), 386.

-

[98]

Teaford, 383.

-

[99]

Choko, Collin et Germain, 127-136.

-

[100]

F. Dansereau, « Les aléas de la rénovation urbaine à Montréal : l’expérience des quinze dernières années », Neuf 50 (juillet-août 1974), 28-32.

-

[101]

C. Topalov, « “Traditional Working-Class Neighborhoods”: An Inquiry into the Emergence of a Sociological Model in the 1950s and 1960s », Osiris, 18 (2003), 212-233.

-

[102]

Gabeline, Lanken et Pape, 65.

Appendices

Biographical note

Martin Drouin is an a professor in the Department of Urban and Tourist Studies, Université du Québec à Montréal. First trained in history, he holds a PhD in urban studies. His research interests focus on the history of heritage and its representation. Among his publications he edited Patrimoine et patrimonialisation : du Québec et d’ailleurs (éditions MultiMondes, 2006) and co-edited, with Anne Richard Bazire, La sélection patrimoniale (éditions MultiMondes, 2011). He also published Le combat du patrimoine à Montréal (1973–2003) (PUQ, 2005).

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8