Abstracts

Résumé

L’article propose une réflexion sur la notion médiévale de « fabliau », sur la physionomie ambiguë et complexe des recueils médiévaux et sur les critères que la critique moderne utilise pour interpréter la littérature du Moyen Âge. On se concentre sur le ms. Paris, BNF, fr. 2168 : un recueil médiéval issu d’un projet éditorial unitaire, où l’on envisage néanmoins la présence de plusieurs manipulations ; on essaye de les analyser et de reconstruire, dans la mesure du possible, son assemblage original. Cette reconstruction permet tout d’abord de réfléchir sur l’agencement original des textes et sur les dynamiques intertextuelles que le recueil présente. Le croisement entre les données codicologiques et celles qui concernent les contenus permet quelques considérations à propos des destinataires du volume : le format et la mise en page du manuscrit, sa typologie, les textes qu’il contient, ainsi que le rapport étroit qu’il entretient avec le Nord-Est, amènent à supposer qu’il était adressé principalement à un public de laïcs désireux de s’instruire, voire aux milieux urbains qui étaient en train de se développer à l’époque. La réflexion portant sur les dynamiques intertextuelles permet de mieux comprendre comment ce public pensait et lisait la tradition littéraire de son époque. L’analyse des étiquettes génériques appliquées aux textes dans les rubriques du manuscrit permet enfin de formuler quelques considérations sur la question, toujours assez discutée, de la notion de « genre littéraire » au Moyen Âge et notamment sur la catégorie « fabliau ». Ensuite, on prend en compte la copie partielle du recueil faite au xviiie siècle par La Curne de Sainte-Palaye, conservée dans le ms. Paris, Arsenal, 2770. L’analyse de cette copie donne la possibilité de retourner à l’origine d’une tradition critique qui a contribué à la formulation des catégories que l’on utilise encore aujourd’hui pour interpréter le Moyen Âge et sa littérature.

Abstract

This article examines the medieval notion of “fabliau,” the complex and ambiguous structure of the recueils, and the categories used by modern scholarship to explain medieval literature. Particular attention is focused on MS Paris, BNF, fr. 2168 : this medieval recueil is the result of a joint editorial project which evidences the reordering that alters its original physionomy. Analyzing these alterations may signal a way to restore its original arrangement, insofar as possible. It also lets us consider the ordering of the original texts and the intertextual relationships that characterize the recueil. Aspects that point to the intended readership include the manuscript’s format size and layout (mise en page), the script, the textual contents and references to the north-eastern region, and suggest that this volume was made for a lay public, probably for the new urban milieus emerging at that time in northern France. An analysis of the manuscript rubrics containing the indications of title and literary genre for some of the texts included in the anthology raises some interesting possibilities about the medieval notion of “literary genre,” and in particular about what medieval readers might signify by the word fabliau. Finally, the article examines the partial copy of MS fr. 2168, made in the 18th century by Lacurne de Sainte-Palaye (MS Paris, Arsenal, 2770) : the comparison between the medieval manuscript and the modern copy lets us consider the origins of some categories often used by modern scholars to interpret and understand the Middle Ages and its literature.

Article body

Lire en contexte les recueils médiévaux : quelques considérations préliminaires

La physionomie ambiguë et complexe des recueils médiévaux interroge la critique moderne sur la pertinence des critères qu’elle utilise pour interpréter la littérature du Moyen Âge. Les grandes collections manuscrites, par exemple le célèbre ms Paris, BNF, fr. 837, ont été définies fréquemment comme de véritables « bibliothèques », où l’on rangeait des textes différents, sans ordre ni hiérarchie. En appliquant cette définition aléatoire aux manuscrits sans entreprendre des analyses plus approfondies de leur structure matérielle et du projet éditorial qui était à la base de leur réalisation, la critique a renoncé pendant longtemps à sonder la logique et les circonstances qui ont présidé à leur agencement : elle s’est bornée à extraire les textes de leur « bibliothèque d’appartenance » et à les étudier individuellement, sans s’interroger sur les dynamiques internes de chaque recueil. Pourtant, il y a longtemps qu’on a appelé de ses voeux une étude d’ensemble de ces collections[1] : pour comprendre la littérature, notamment en ce qui concerne le Moyen Âge, on s’est rendu compte qu’on doit avant tout interroger la pratique des écrivains et des lecteurs ; les manuscrits nous offrent des points d’entrée indispensables dans cette pratique[2].

Bien évidemment, une étude des oeuvres littéraires à travers les collections manuscrites doit commencer par une analyse rigoureuse et systématique des données matérielles qui caractérisent chaque volume. Le manuscrit médiéval n’est jamais un témoin inerte et immobile de textes fixes et codifiés une fois pour toutes : il est plutôt un témoin vivant des remaniements et des déformations — plus ou moins volontaires — produits par les copistes à partir des originaux ou des modèles ; le recueil, comme tout autre manuscrit, est le résultat d’altérations structurales — plus ou moins fortuites —, produites par un ou plusieurs copistes, réviseurs, lecteurs, ou tout simplement par le hasard. Les manuscrits témoignent par conséquent des différents emplois et réemplois des textes : ils nous donnent en quelque sorte l’image de la vitalité de notre ancienne littérature.

Per Nykrog remarquait en outre que les manuscrits portent les traces du travail continuel qui a précédé et même préparé, en quelque sorte, l’avènement des études philologiques et littéraires plus rigoureuses et scientifiques qui caractérisent l’époque moderne à partir du xixe siècle[3]. Cette activité incessante de lecteurs, réviseurs, propriétaires, bibliothécaires commence néanmoins à partir du moment où les textes ont été copiés ou les volumes reliés[4]. Les réécritures, les nouveaux assemblages des collections médiévales, les altérations plus ou moins importantes des textes sont souvent très difficiles à reconstruire avec la précision stratigraphique souhaitable à partir de l’état actuel des recueils ; ils conditionnent notre approche des textes et leur lecture en contexte : les collections que nous étudions ne représentent que très rarement un assemblage original sans modifications ou altérations. La stratification des réécritures, des révisions, des réfections dans les manuscrits est néanmoins l’indice d’un intérêt culturel, historique et littéraire pour notre ancienne littérature qui — heureusement — ne s’est jamais démenti.

Dans les pages qui suivent, on se concentrera sur un exemple plutôt emblématique : le manuscrit Paris, BNF, fr. 2168 est en effet un recueil médiéval issu d’un projet éditorial homogène, où l’on entrevoit néanmoins la présence de plusieurs manipulations, dont quelques-unes remontent à une époque assez proche de son agencement primitif ; on essaiera de les analyser et de reconstruire, dans la mesure du possible, son assemblage original. Ensuite, dans la « chaîne, mince mais ininterrompue[5] », d’hommes qui ont eu ce volume dans les mains, on prendra en considération un seul maillon : la copie du recueil faite au xviiie siècle par le grand médiéviste Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye (1697-1781), conservée dans le manuscrit Paris, Arsenal, 2770.

Le manuscrit Paris, BNF, fr. 2168 dans l’état actuel

Le manuscrit Paris, BNF, fr. 2168 est un volume homogène en parchemin qui remonte à la deuxième moitié du xiiie siècle ; d’après l’analyse de la langue des scribes, il est probablement localisable dans le domaine picard[6]. Dans l’état actuel, il compte deux cent quarante et un feuillets, précédés par six gardes antérieures et suivis de quatre gardes postérieures, toutes en papier[7]. Les feuillets mesurent en moyenne 213 x 145 mm, la justification est en moyenne de 185 x 120 mm. La mise en page est en deux colonnes, chacune compte généralement trente-sept unités de réglure[8]. La couverture est en cuir brun, le dos en cuir rouge. Les deux plats portent un sceau qui mesure 55 x 42 mm : il représente un écu avec un aigle, surmonté d’une couronne. Les plats et le dos ne portent pas de pièces de titres ou d’autres inscriptions. Au centre du contreplat antérieur, on a collé par contre une pièce de titre hexagonale en papier qui porte la cote actuelle du manuscrit : « FR 2168 ». Il s’agit d’un volume très abîmé, comme le remarque Madelyn Timmel Mihm :

The difficulties in reading this MS cannot all be attributed to the scribe […] : the ink has faded and the pages have yellowed, so that there is a troublesome lack of contrast ; some of the sheets are so transparent that the writing shows through from the reverse side ; the volume is bound so tightly that the words often trail off into the binding[9].

Bien évidemment, on n’a pas affaire à un ouvrage de luxe : la graphie est négligée (voir ci-dessous), la qualité du parchemin et de la mise en page est assez pauvre, tout comme l’ornementation : on n’a pas de miniatures, mais seulement des initiales coloriées à l’encre rouge[10]. C’est néanmoins un recueil très célèbre et très important, surtout parce qu’il est le seul à nous transmettre le récit d’Aucassin et Nicolette[11] ; il contient aussi une vingtaine d’autres pièces, qui présentent une longueur variable et qui appartiennent à des genres littéraires variés :

La description la plus complète des caractéristiques de la fasciculation a été faite par F. W. Bourdillon : le volume est composé pour la plupart de quaternions ; toutefois, quelques cahiers ou quelques feuillets isolés manquent aujourd’hui ; les anomalies qui caractérisent les systèmes de numérotation anciens permettent de supposer « that the volume has been at some time or other (before the modern paging) wrongly bound up[12] ».

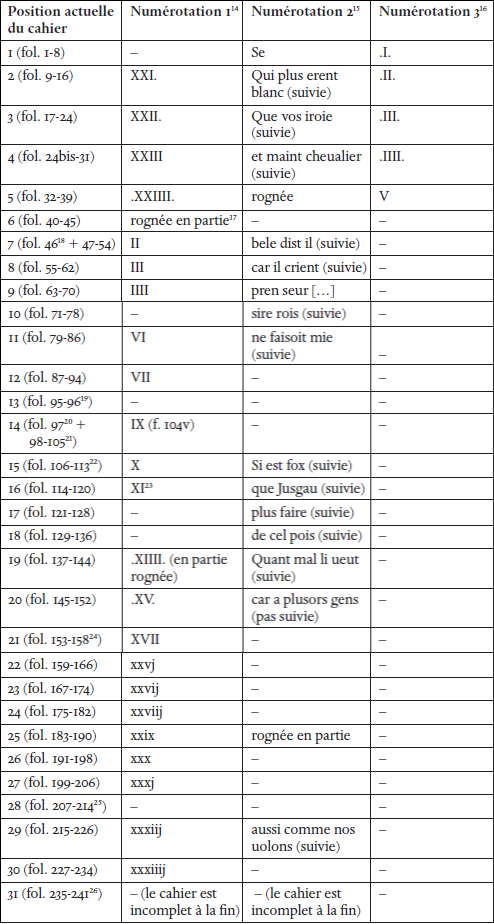

Le manuscrit présente en fait trois différents systèmes de numérotation d’époque ancienne et une foliotation d’époque moderne. On peut remarquer qu’ils présentent de nombreuses discordances ; en outre, la reconstruction de la structure du volume faite par Bourdillon nécessite d’être corrigée à certains endroits[13] :

Les anomalies dans la structuration du manuscrit et les discordances entre les systèmes de numérotation des cahiers mettent en évidence la structure complexe de la fasciculation du volume, qui porte des traces évidentes d’altération et de manipulation : l’ordre actuel des textes remonte à une époque ancienne, mais postérieure à la transcription des textes et à l’agencement original du recueil. De plus, certaines pièces présentent des lacunes[27] : on peut supposer, d’après ces lacunes et d’après les anomalies qui caractérisent parfois les systèmes de numérotation anciens, que plusieurs cahiers ont disparu ou qu’ils ont été déplacés à un moment donné.

Le volume est sorti d’un projet éditorial unitaire ; en effet, la transcription des oeuvres a été faite par deux copistes principaux (A et D) et au moins deux copistes secondaires (B et C)[28] :

Même si la graphie et la langue du scribe D n’ont pas été étudiées de façon approfondie, on peut supposer, suivant W. Noomen et N. Van den Boogaard, qu’il s’agit d’un copiste picard[29]. Par contre, on a analysé avec attention les caractéristiques du scribe A, également localisable dans l’aire picarde[30]. En outre, des copistes secondaires participent à la transcription des oeuvres : en effet, un deuxième copiste, B, a coopéré à la transcription de l’Âtre périlleux (fol. 38v°b-45r°a), ainsi qu’à la copie de l’Image du monde au fol. 96v° et aux fol. 101-156r° : il succède toujours au scribe A. Une troisième main, C, a transcrit le Voyage Charlemagne (fol. 156v°-158). Enfin, le fol. 97 a été complètement effacé, mais, d’après Bourdillon, il n’a rien à faire avec le reste du volume (voir ci-dessus). Par contre, le texte qui a été ajouté au fol. 214v° est encore partiellement lisible ; le copiste est plus tardif et on voit clairement que le texte latin qu’il a introduit n’a aucun rapport avec les autres.

Ces considérations nous amènent à supposer que le volume est composé de deux sections distinctes au moins : la première est constituée par les cahiers 1 à 21 (fol. 1-158), la seconde par les cahiers 22 à 31 (fol. 159-241). Dans la première section on envisage la présence d’au moins trois copistes : A, B et C ; par contre, la seconde section est probablement l’oeuvre d’un seul scribe (D). Dans l’état actuel, la première section est mutilée à la fin : le Voyage Charlemagne est incomplet. La seconde section s’ouvre normalement avec les Fables de Marie de France, qui ne présentent pas de lacunes[31].

On n’a pas ici affaire à deux unités codicologiques distinctes : la qualité du parchemin, la dimension des feuillets, la justification restent homogènes tout au long du volume. L’ornementation est homogène aussi, exception faite pour ce qui concerne le dernier texte de la première section, comme on l’a déjà remarqué ci-dessus. En outre, les signatures à l’encre rouge qui se trouvent au dernier feuillet de la plupart des cahiers ne sont pas discordantes, comme on pourrait le supposer au premier abord.

L’assemblage original du ms Paris, BNF, fr. 2168 : remarques sur les dynamiques intertextuelles

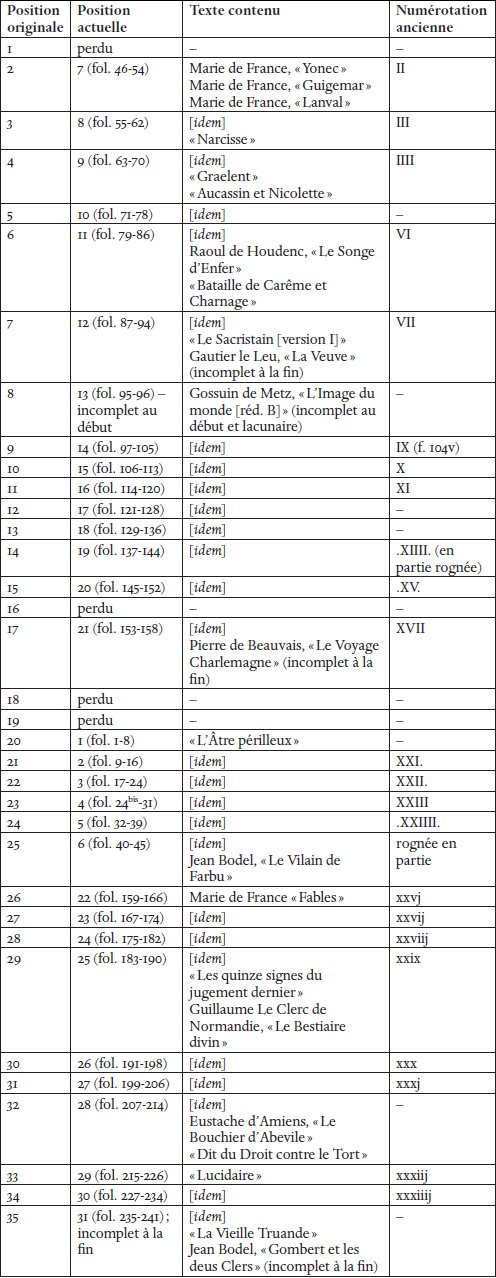

On a déjà dit que, d’après Bourdillon, la numérotation 1 des cahiers (voir le tableau synoptique ci-dessus) remonte à l’agencement primitif du recueil, ce qui est acceptable ; sur la base de cette foliotation, on arrive à établir la position originale des cahiers et la quantité des feuillets disparus :

Cette reconstruction de la structure originale du volume nous permet d’envisager l’assemblage primitif du recueil, de réfléchir sur l’agencement original des textes et sur les dynamiques intertextuelles[32].

Malheureusement, on n’arrive pas à se faire une idée complète de la physionomie originale du recueil ; notamment, la perte du cahier qui à l’origine était en tête du volume nous empêche de savoir quel texte était placé au début : d’après plusieurs critiques, il s’agit d’une donnée fondamentale pour comprendre les dynamiques intertextuelles d’un recueil[33]. En tout cas, cette reconstruction nous permet d’affirmer que l’Âtre périlleux n’occupait pas la position initiale dans l’agencement original du volume et que les cahiers 2 à 4 (fol. 47r°a-70r°b, c. 7-9 actuels) étaient occupés par une série de lais bretons[34]. Les rapports intertextuels entre Yonec (fol. 47r°a-48r°a), Guigemar (fol. 48r°a-54r°a) et Lanval (fol. 54r°a-58v°a) sont étroits, non seulement parce qu’ils appartiennent tous à la production de Marie de France, mais aussi par les liens qu’ils entretiennent sur le plan thématique et formel[35]. Yonec est en effet le pendant de Lanval : tous deux nous racontent l’histoire d’un être surnaturel qui intervient pour soulager les peines d’un mortel, mais celui-ci ne respecte pas l’interdit qui lui a été posé. Les deux lais forment en quelque sorte un diptyque : dans Yonec la passion amoureuse entre les deux protagonistes, qui a été souvent rapprochée de la fole amor entre Tristan et Iseut, connaît une fin tragique ; par contre, dans Lanval l’amour entre le héros et la fée a une fin heureuse. L’atmosphère enchantée et féerique, le cadre breton et arthurien sont bien évidents, tout comme dans Guigemar, qui dans notre recueil se trouve justement intercalé entre Yonec et Lanval : le thème de la malmariée et du mari jaloux est central dans ce lai, tout comme dans Yonec, mais ici l’amour entre les deux protagonistes a une fin heureuse, comme dans Lanval[36]. Le texte suivant par contre ne relève pas de la matière de Bretagne, mais de la tradition classique : il s’agit du récit ovidien de Narcisse (fol. 58v°a-65r°b), qui dans notre manuscrit est introduit par une rubrique assez remarquable : De Narciso li lais[37]. Dans ce conte, le thème ovidien a été modernisé grâce à une reprise de situations et de thèmes justement typiques des lais bretons. Tout comme dans Yonec, la folle passion amoureuse de Narcisse aboutit à une fin tragique : contrairement à la fée qui intervient pour sauver Lanval, Dané arrive trop tard, elle ne peut pas sauver Narcisse de sa fole amor et des conséquences de ses actions. Encore une fois, tout comme dans Yonec, la réflexion sur la folie amoureuse est centrale[38]. Cette séquence de textes se clôt avec le lai anonyme de Graelent (fol. 65r°b-70r°b), dont on connaît les rapports étroits qu’il entretient avec Lanval et Guingamor[39]. La structure du récit est la même dans les trois contes et l’on doit supposer la présence d’une même source ; les textes sont divisés en deux séquences : la première concerne la rencontre entre le héros et la fée ; la seconde, le procès et le jugement du héros à la cour du roi[40]. De plus, le thème de la dispute et du jugement reviendra dans d’autres textes du recueil, mais dans un cadre tout à fait différent (voir ci-dessous).

Les premiers textes du recueil nous plongent ainsi dans une atmosphère féerique et enchantée, dans le monde courtois, breton et arthurien qui avait fait son entrée dans la littérature à l’époque où Marie de France composait ses lais[41]. Mais ce cadre ne se maintient pas inchangé tout au long du recueil. Le texte qui fait suite à la séquence des lais, Aucassin et Nicolette (fol. 70r°b-80v°b), change en effet assez profondément la tonalité du recueil. Il s’agit d’un texte énigmatique à plusieurs égards : sur le plan formel, parce qu’il est le seul exemple de chantefable dans la littérature en ancien français : « Tantôt vu comme un roman, un conte, une nouvelle, un fabliau, tantôt comme une composition dramatique, Aucassin et Nicolette joue finalement sur tous les tableaux[42]. » Ce mélange de genres et de styles reflète la variété de notre manuscrit, qui réunit des textes à caractère courtois et en quelque sorte lyrique comme les lais[43], et des oeuvres encyclopédiques, morales, satiriques, allégoriques, en vers et en prose. Mais c’est surtout sur le plan thématique qu’Aucassin et Nicolette deviennent le pivot des dynamiques intertextuelles qui caractérisent le recueil. « Son auteur raconte une histoire romanesque-type dont il souligne, par tout un jeu de références parodiées et prises à contrepied, l’invraisemblance et la convention, mettant à bien rude épreuve le monde de la courtoisie[44] », ce monde qui était justement central dans les cinq lais qui le précèdent dans notre volume. L’auteur va traiter son histoire sous les signes de l’ironie, de la parodie, du burlesque[45]. D’après Keith Busby,

L’on peut voir le mal d’amour et l’autre monde comme deux motifs qui lient cette séquence, et c’est le discours blasphématoire, devenu célèbre, d’Aucassin sur l’enfer qui prépare et permet la conjointure du Songe d’Enfer. Le narrateur, Raoul, effectue le voyage en enfer que désirait Aucassin, la chantefable se métamorphosant ainsi en songe-fable. Quant à La bataille de Caresme et de Charnage, elle reprend le combat parodique d’Aucassin et transforme les mets et les plats du banquet infernal de Raoul en des combattants des armées de Caresme et de Charnage. La vision de Raoul devient par conséquent dans la Bataille un cauchemar[46].

Satire, parodie, ton moralisateur caractérisent tout le recueil, à partir de ces deux oeuvres allégoriques[47]. Le passage au fabliau à proprement parler s’effectue ensuite avec le Sacristain (fol. 88r°b-91v°a), qui nous raconte les mésaventures du sot protagoniste et les péripéties de son cadavre, qui finit pour prendre la place du bacon qui avait été volé chez le boulanger[48]. C’est le ton satirique qui relie ce texte aussi bien au Songe d’Enfer qu’à la Veuve (fol. 91v°b-94v°b) qui fait suite dans notre manuscrit. Comme l’observe Keith Busby, « cette séquence [inaugurée par Aucassin et Nicolette] constitue une sorte d’intertexte fantasmagorique au cours duquel l’idylle courtoise se transforme en allégorie, les plats cuisinés en chevaliers, et la charcuterie en cadavre humain, avec comme point de départ le blasphème d’Aucassin[49] ». Le texte qui suit, La Veuve, n’est pas un fabliau, mais plutôt un tableau de moeurs. À son auteur, Gautier le Leu, probablement un clerc déchu, on attribue néanmoins aussi un groupe de fabliaux qui se distinguent par leur ton férocement satirique et par la sévère condamnation morale qu’ils contiennent, qui frappe surtout les prêtres et les femmes[50]. Avec ce texte, l’atmosphère idyllique des lais s’éloigne définitivement[51] : on s’est peu à peu tourné vers le présent, vers une représentation réaliste et crue d’une société dégradée, jugée par un oeil critique et impitoyable.

On a déjà dit que le texte de la Veuve est incomplet à la fin : les quatre-vingt-douze derniers vers manquent dans notre manuscrit ; l’oeuvre qui suit, l’Image du monde de Gossuin de Metz (fol. 95r°a-156r°b), est acéphale : la lacune est due à la perte des six feuillets qui précédaient le fol. 95. Notre manuscrit contient notamment la rédaction B de cette encyclopédie, qui eut un remarquable succès au xiiie siècle[52]. Dans notre recueil cette oeuvre inaugure une séquence de textes à caractère didactique et moralisant, qui se développe surtout dans la seconde section du volume. L’Image du monde se relie tout autant aux oeuvres qui précèdent, parce qu’elle maintient une tonalité satirique, surtout évidente dans l’invective contre les papelarts ; d’après Sara Centili,

il lungo paragrafo della Red. B che sviluppa il tema dei papelarts, appena accennato in due distici nella Red. A, ricorda da vicino il feroce sarcasmo della Complainte des jacobins et des cordeliers del ms. Paris, BNF, fr. 1553, o quello di Jean de Meung nel ritrarre Faus Semblant e sembrerebbe così potersi riferire anche — se non esclusivamente — agli ordini additati nella Red. A all’ammirazione del pubblico[53].

La réd. B présente en outre de nombreuses interpolations qui développent la biographie des personnages cités dans la réd. A. Par exemple, à partir de la citation de Charlemagne dans A (chap. I.6, v.1043-1056), on a inséré dans B une longue digression concernant la vie de Charlemagne et celle de son fils Louis le Pieux. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si le ms fr. 2168 nous présente, tout de suite après l’Image du monde, le Voyage Charlemagne du clerc Pierre de Beauvais (fol. 156r°b-158v°b) : il s’agit d’une traduction à caractère didactique et moralisant de l’Iter Hierosolymitanum, faite avant 1206[54]. Ce texte est incomplet à cause de la perte des cahiers 18 et 19 du recueil original.

La première section du volume s’ouvrait avec les lais ; le dernier texte, l’Âtre périlleux (fol. 1r°a-45r°a), nous conduit à nouveau dans le monde arthurien, mais un siècle nous sépare de Marie de France : il s’agit en fait d’un roman qui remonte au milieu du xiiie siècle[55]. Il fait partie d’un groupe de textes dont le héros est Gauvain, le neveu du roi Arthur, devenu le modèle du bon chevalier. Dans ce texte, Gauvain part à l’aventure en ayant perdu son nom et en ayant appris sa propre mort : un faux Gauvain portant le même écu lui a ravi son identité. Il doit partir, inconnu de tous, en quête de lui-même, pour reconquérir son nom. D’après Lise Morin, l’ouverture du récit devient l’instrument d’une régénération possible du personnage, auquel « l’espace de la quête était pratiquement interdit, puisqu’il ne peut pas progresser, lui qui est déjà paré de toutes les vertus[56] ». La séquence surnaturelle a lieu dans le cimetière qui donne son nom au roman. Elle « préfigure la résurrection de Gauvain[57] » à travers « la reconquête de ses attributs[58] », qui « s’effectuera, pour une large part, sur un mode allégorique[59] » qui nous rappelle la structure d’autres oeuvres insérées dans notre recueil. Placé en clôture de la première section du volume, l’Âtre périlleux reprend le cadre arthurien et breton des oeuvres qui se trouvent en ouverture, mais se présente aussi bien comme un effort de modernisation par rapport à ces dernières[60].

Suivant K. Busby[61], M. Maulu affirme que dans l’Âtre périlleux, Hunbaut, Le Chevalier aux deux Épées, Les Merveilles Rigomer, les épigones de Chrétien manifestent une attitude débonnairement burlesque en ce qui concerne la représentation de Gauvain[62]. Colette-Anne van Coolput observe en outre que la morale de l’Âtre périlleux

peut paraître naïve et dérisoire […]. La problématisation de la vengeance prend […] essentiellement l’apparence d’une critique du monde arthurien, dont la seule préoccupation semble être de sauver sa dignité. Le contenu décevant de l’idéal que n’alimentent plus que des pseudo-aventures et pseudo-vengeances montre assez combien la rayonnante avancée du monde courtois s’est érodée au contact avec la mesquinerie humaine[63].

La position de ce roman à la fin de la première section du recueil s’explique donc grâce au rapport qu’il va instaurer avec les textes qui précèdent. Ainsi, le contexte où le roman a été inséré « may invite reflection on the burlesque side of L’Âtre périlleux[64] », comme l’affirme K. Busby, « at the same time as it draws out chivalric elements in the non-romance texts[65] ».

Une dernière question reste toutefois à aborder : pourquoi, à un moment ou à un autre, à une époque assez proche de l’assemblage primitif, les cahiers contenant l’Âtre périlleux ont-ils été déplacés en tête du volume ? Est-ce que cette altération pourrait s’expliquer tout simplement par la nécessité de donner un nouvel ordre aux textes après la perte du premier cahier, qui avait rendu acéphale le texte de Yonec ? Ou, plutôt, pourrait-elle répondre à un besoin d’ordre plus profond, par exemple à la volonté de rapprocher l’Âtre périlleux des lais bretons, dans le but de reconstituer une section plus homogène du point de vue des contenus ? Ou encore, ce déplacement pourrait-il relever de la volonté de mettre au premier plan ce roman arthurien et son héros ?

On doute en outre de la position et du rôle joué dans notre recueil par le fabliau qui suit : le Vilain de Farbu de Jean Bodel (fol. 45r°a-45v°b). Était-il prévu dans l’agencement primitif du volume ? Sa mise en page est tout à fait particulière et elle laisse supposer que le texte a été ajouté, probablement par le scribe A (voir ci-dessus, paragraphe 2) : la graphie est très négligée, les lettrines restent en attente ; le copiste semble désireux de gagner de l’espace lorsqu’il copie le texte au fol. 45r°b sans aller à la ligne à la fin de chaque vers : tout laisse supposer que ce texte n’était pas prévu dans le projet initial ; on l’a probablement ajouté dans l’espace qui était resté libre après l’explicit de l’Âtre périlleux. Quoi qu’il en soit, son insertion ne détonne pas dans notre recueil, qui contient un autre fabliau de Jean Bodel sur le même thème (la satire contre le vilain) : il s’agit justement du dernier texte du recueil, le fabliau de Gombert et les deus Clers (fol. 240v°a-241v°b).

La seconde section du volume s’ouvre avec Marie de France[66] : ici on a inséré le recueil des Fables (fol. 159r°a-186r°b), qui a pour but d’illustrer, à travers les animaux, les vices et les vertus de l’homme et de la société féodale[67]. La section inaugurée par l’Isopet de Marie reprend et développe le mode didactique, moralisant et satirique qui était déjà présent dans la première partie du volume. La rubrique qui introduit cette oeuvre au fol. 159r°a, Chi commenche li bestaires che sont les fables de pluseurs bestes, est assez significative : comme on va le voir tout de suite, les Fables sont suivies d’un véritable bestiaire. L’Isopet englobe en outre Les Quinze Signes du Jugement dernier (fol. 186r°b-188v°b). Le texte de Marie ne comporte ni épilogue ni explicit dans notre manuscrit[68] et les Quinze Signes sont soudés aux Fables sans solution de continuité[69]. La vision apocalyptique du Jugement dernier devient par conséquent la clôture des Fables, accentuant ainsi le caractère moralisant de cette séquence de textes. À l’Isopet-Bestiaire fait suite le Bestiaire divin de Guillaume le Clerc de Normandie (fol. 188v°b-209v°b). De plus, on a soudé un autre texte au bestiaire : le fabliau du Bouchier d’Abevile d’Eustache d’Amiens (fol. 209v°b-213v°b[70]). Le conte se termine avec une dispute à propos de la peau d’un mouton, qui a lieu entre le prêtre, deux femmes et le berger, tandis que le boucher s’échappe en toute tranquillité. Eustache demande à l’auditoire d’être juge dans ce différend. On voit ainsi revenir le thème de la dispute et du jugement qui était déjà présent, bien évidemment dans un tout autre cadre, dans les lais de Lanval et de Graelent au début du volume. Ce thème est également propre au Dit du Droit contre le Tort qui suit (fol. 213v°b-214r°b[71]). Même si aujourd’hui ce texte n’est pas considéré comme un fabliau, il est quand même présenté avec cette désignation dans l’explicit contenu dans notre manuscrit : ci fenist li fabliax dou droit contre le tort.

Le texte suivant est une traduction en prose de l’Elucidarium d’Honorius d’Autun (fol. 215r°a-239r°a[72]). Il s’agit d’un traité diffusé surtout auprès des milieux plus humbles du bas clergé et des laïcs. Enfin, notre recueil présente en dernière position deux fabliaux : la Vieille Truande (fol. 239r°a-240v°a) met encore en scène une dispute ; cette fois les deux adversaires sont un jeune écuyer et une vieille vagabonde qui s’est éprise du jeune homme et voudrait faire l’amour avec lui[73]. Le seigneur, qui doit juger de la dispute entre les deux protagonistes, ne comprend pas qui a tort ou raison et force le jeune écuyer à donner à la vieille son manteau et à l’embrasser. Le recueil nous présente ainsi une variation ultérieure sur le thème de la dispute et du jugement, qui, ici, se combine avec le ton misogyne déjà propre à d’autres oeuvres de notre collection. Le dernier texte est le fabliau de Jean Bodel, Gombert et les deus Clers (fol. 240v°a-241v°b) : comme on l’a déjà dit, le sujet de ce conte est la satire contre le vilain, qui elle aussi était déjà présente dans d’autres textes du volume[74].

Dans l’état actuel, le ms f.fr. 2168 s’ouvre donc sur des lais et se clôt sur des fabliaux. Ce choix pourrait être considéré comme emblématique : si le premier genre a représenté l’une des expériences les plus remarquables de la littérature du xiie siècle, le fabliau connut une grande diffusion au xiiie, quand on a de plus en plus développé la critique des idéaux de la courtoisie et qu’on a essayé de renouveler les genres littéraires qui véhiculaient ces idéaux pour répondre aux exigences d’un nouveau public. Cette coexistence des deux genres dans le même recueil, « “dans une sorte de contrepoint esthétique et moral”, selon l’heureuse formule de Jean Frappier[75] », n’est pas le fruit du hasard ; en outre, elle n’étonne pas parce qu’on la retrouve dans d’autres volumes produits au xiiie siècle[76].

On ne peut pas être sûr que les lais étaient placés tout au début du volume dès l’agencement primitif ; de même, on ne peut pas affirmer avec certitude que le fabliau de Jean Bodel était le dernier du recueil : les dix-sept derniers vers du fabliau manquent à cause de la perte du dernier feuillet du cahier 35 (l’actuel cahier 31) et on ne peut pas savoir si d’autres cahiers suivaient[77]. Quoi qu’il en soit, le format et la mise en page du manuscrit, la typologie modeste qu’il présente en tant que livre, le choix de textes qu’il contient, ainsi que le rapport étroit qu’il entretient avec le Nord-Est et notamment avec la Picardie, nous amènent à supposer qu’il était adressé principalement à un public de laïcs, pas trop cultivé, mais désireux de s’instruire, voire aux milieux urbains qui étaient en train de se développer à l’époque[78]. Une analyse du contexte composite que nous offre ce recueil nous donne la possibilité de mieux comprendre comment son public pensait et lisait la tradition littéraire et culturelle de l’époque : lire les lais dans ce contexte, où la veine parodique, satirique et moralisante des fabliaux l’emporte largement sur l’atmosphère féerique et enchantée du monde breton et arthurien, nous donne une impression tout à fait différente de celle que l’on pourrait percevoir en lisant ces textes individuellement, ou dans un contexte plus « courtois ». C’est précisément dans ce cadre que ces textes ont été lus par les premiers destinataires du recueil.

Une dernière constatation concerne les étiquettes génériques appliquées aux textes dans les rubriques du manuscrit : elles sont l’oeuvre d’une main différente de celle des scribes, mais d’époque médiévale, probablement contemporaine de la transcription des textes[79]. Tous les textes ne présentent pas de désignations de genre : font exception Yonec, Guigemar et Narcisse, qui sont désignés comme des « lais », le Songe d’Enfer et la Bataille de Carême et Charnage, qui sont désignés comme des « fabliaux » (fol. 80v°b : Ci coumence li favliaus d’infer ; fol. 84v°a : Chi commence li faveliaus de quaresme et de charnage). Les Fables de Marie de France sont identifiées dans la rubrique, au fol. 159r°a, comme un « bestiaire », tout comme l’oeuvre de Guillaume le Clerc de Normandie (fol. 188v°b : Chi commence li divis bestiaires de le devine escripture) ; la traduction du Lucidaire est précédée par la rubrique Chi commenche lucidaires en roumans[80]. Enfin, le texte de Jean Bodel qui clôt le recueil est défini par le terme « fabliau » (fol. 240v°a : Li fabliaus de dagombert).

Keith Busby observe que ce recueil et les rapports intertextuels existant entre les oeuvres qui en font partie « [underline] once again the unity of the Old French literary corpus and the danger of too rigid a demarcation of genres[81] ». D’après Francis Gingras, on ne doit cependant pas exagérer l’impression de flottement et d’incohérence qui ressort de l’analyse des désignations de genre dans les recueils médiévaux : « Contrairement à ce que l’on peut lire trop souvent, dans l’immense majorité des cas, les noms des genres narratifs brefs ne sont pas interchangeables[82] » ; et il ajoute : « Au sein d’un même recueil, le mélange n’implique pas la confusion des genres[83]. » Si l’on observe les rubriques de notre recueil, on remarque que lais et fabliaux, tout en présentant les mêmes caractéristiques sur le plan de la forme[84], maintiennent des désignations génériques distinctes : la catégorie des « lais » s’étend normalement jusqu’à Narcisse, mais on a déjà remarqué que ce texte présente beaucoup d’analogies avec les lais bretons qui le côtoient[85]. L’étiquette « fabliau » est par contre employée soit pour des textes qui appartiennent au genre tel que nous le concevons aujourd’hui (notamment Gombert et les deus Clers), soit pour des textes auxquels on applique aujourd’hui d’autres désignations génériques : par exemple le Songe d’Enfer, la Bataille de Carême et Charnage où le Dit du Droit contre le Tort. Il s’agit néanmoins de textes qui partagent la tonalité des fabliaux[86].

Il est intéressant d’observer qu’en lisant les grands recueils dédiés à la littérature médiévale publiés au xviiie siècle, on retrouve un mélange de genres assez proche de celui que l’on a remarqué dans les recueils médiévaux, qui d’ailleurs étaient les sources directes des érudits au Siècle des lumières. Parmi eux, Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye eut un rôle de premier plan dans la redécouverte de la littérature du Moyen Âge à travers l’étude des sources manuscrites ; la réflexion du paragraphe qui suit sur la copie qu’il a tirée directement du ms fr. 2168 nous donnera la possibilité de retourner aux origines d’une tradition critique dont nous sommes les héritiers et qui a contribué, dans une certaine mesure, à la formulation des catégories que l’on utilise encore aujourd’hui pour interpréter le Moyen Âge et sa littérature.

Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye et le ms Paris, BNF, fr. 2168

On a ouvert cette réflexion en rappelant que les grands recueils ont été définis pendant longtemps comme des « bibliothèques » où l’on rangeait des textes hétérogènes sans ordre ni hiérarchie. La notion de « recueil-bibliothèque » remonte probablement au xviiie siècle, et notamment au Mémoire sur les fabliaux que le comte de Caylus prononça en 1746 à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres[87]. D’après Per Nykrog, c’est justement ce discours qui a inauguré « l’histoire du fabliau objet de recherches érudites[88] ». Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye était devenu membre de la même prestigieuse Académie à l’âge de 27 ans, en 1724, vingt ans avant que Caylus prononce son discours[89]. À cette époque, les recherches et les études sur le Moyen Âge jouissaient d’un grand crédit chez les érudits et les philosophes. L’approche du Moyen Âge au xviiie siècle était néanmoins complexe. La méthode de recherche et les intérêts des philosophes différaient de ceux des érudits et des antiquaires. L’activité incessante de ces savants aboutit tantôt à la publication d’ouvrages destinés au grand public, par exemple la Bibliothèque Universelle des Romans (dorénavant BUR), tantôt à la mise au jour de quantités énormes de matériaux (manuscrits et incunables), restés pour une large part inédits. Toutefois, ces différentes approches du Moyen Âge se croisent fréquemment, se conditionnent et s’enrichissent l’une l’autre[90].

D’après Kris Peeters, le Mémoire sur les fabliaux prononcé par le comte de Caylus relève justement de ce débat culturel et de ces recherches. Sans aucun doute, Caylus a été le premier, avant Le Grand d’Aussy, à « envisager les fabliaux comme des productions littéraires[91] », mais cette approche s’inscrit néanmoins dans le contexte plus général de la redécouverte de la littérature des origines qui était en cours grâce aux recherches de Sainte-Palaye et d’autres savants :

La Curne de Sainte-Palaye, Tressan, Paulmy, Le Grand d’Aussy, dans des perspectives parfois très différentes, se sont donné la peine de rouvrir enfin ces manuscrits des xiie, xiiie, xive, xve siècles, et bien des incunables et des éditions anciennes, de les décrire, et surtout de les relire pour en transmettre le contenu à un public friand de curiosités[92].

Sainte-Palaye a été un pionnier dans l’étude du Moyen Âge : d’après Gossman,

If he actually published little, he brought the weight of his enthusiasm and of his experience to bear on the limited circle of the scholars of his age. At the Académie des Inscriptions he fought for and won a place for medieval studies which put them on a par with classical studies. By building around himself a nucleus of medievalists, by encouraging and training a number of younger men to carry on this work […], by his efforts to bring the study of the Middle Ages into the mainstream of contemporary historiography, he enriched and modernized medieval scholarship in France[93].

Parmi les hommes qu’il associa à ses recherches figure Le Grand d’Aussy, qui, après la suppression de la Société de Jésus, grâce à l’intervention de Sainte-Palaye « finit par travailler de façon systématique en vue d’une publication importante de fabliaux traduits, adaptés ou résumés[94] » : c’est l’origine du Recueil de Fabliaux ou Contes publié entre 1779 et 1781, qui inaugura la mise en circulation d’une importante partie de la littérature médiévale auprès du grand public[95]. Dans sa préface, Le Grand d’Aussy reconnaît à Sainte-Palaye le rôle d’inspirateur de l’ouvrage[96] ; en effet, ce n’est pas seulement sur le plan du repérage des matériaux et des sources, mais aussi sur le plan de la méthode, que Sainte-Palaye a influencé l’oeuvre de son disciple ; le recueil de Fabliaux et Contes publié par Étienne de Barbazan quelques années auparavant n’avait pas eu de succès auprès du grand public[97], parce que son auteur n’avait pas accepté de publier une traduction moderne des anciens textes ; par contre, Le Grand substitue aux textes originaux des traductions remaniées, suivant justement l’exemple de Sainte-Palaye[98] : en 1752 celui-ci avait publié sa traduction d’Aucassin et Nicolette, qui eut un remarquable succès et influença même le Candide de Voltaire[99]. Les rédacteurs de la BUR, Tressan et Paulmy, qui avaient utilisé les copies tirées des manuscrits par Sainte-Palaye et par ses affiliés, étaient eux aussi redevables au grand médiéviste[100].

Le travail inestimable de l’érudit sur les sources manuscrites a laissé des traces non seulement dans les copies partielles ou complètes qui ont été conservées, mais aussi dans les notices qui contiennent des descriptions très détaillées des manuscrits qu’il avait consultés[101]. Sainte-Palaye était opposé à une approche trop superficielle des recueils, comme l’atteste le discours qu’il prononça à l’Académie des Inscriptions en 1724 :

Combien de morceaux différents se trouvent dans un seul volume […], qui pour la plupart n’ont aucune liaison entre eux et qui pourtant n’ont souvent rien qui les fasse distinguer les uns des autres ; de sorte qu’il faut une extrême attention pour tirer de ces sortes de monuments tout l’avantage qu’on en peut attendre : combien donc se trompent ceux qui croient qu’il suffit de les parcourir légèrement[102] !

Cette attention minutieuse au détail, ainsi que la méticulosité philologique dans l’approche des textes, se manifestent aussi dans la copie du ms fr. 2168[103] : elle nous est conservée dans le ms Arsenal 2770, un volume composé de cent quarante-cinq feuillets en papier reliés par une demi-reliure en basane[104]. Sur la première garde antérieure, Sainte-Palaye annote : « Copie des Fabliaux qui sont dans le Ms du Roy 79892 Baluze 572 in 4°/et qui ne sont pas dans le Ms du Roy 7615 et dans celui de l’Ab. de S. Germ. des Prés[105]. » Comme d’habitude, le savant travaille sur le manuscrit en comparant son contenu avec d’autres sources[106]. En outre, il transcrit les textes sur une seule colonne et il remplit les marges de notes contenant un commentaire linguistique, philologique, parfois historique des textes qu’il copie[107]. Il ne transcrit pas toutes les oeuvres qui se trouvent dans son modèle médiéval : son intérêt se concentre surtout sur les récits brefs. Sa sélection comprend les oeuvres suivantes :

Sainte-Palaye a éliminé le roman de l’Âtre périlleux, la Veuve, l’Image du monde et le Voyage Charlemagne ainsi que les Fables, les Quinze Signes, le Bestiaire et le Lucidaire.

Une prosification abrégée de l’Âtre périlleux paraît néanmoins en 1777 dans la BUR[108]. L’extrait provient de l’un des volumes copiés par Sainte-Palaye. Woledge attribue à cette version tardive et perdue du roman la cote S[109] : elle devait faire partie du Cabinet des Chartes, le fonds de la Collection Moreau où l’on a réuni les matériaux rédigés et assemblés par Sainte-Palaye. D’après les recherches de M. Maulu, la copie perdue S dériverait elle aussi du ms fr. 2168 :

Sainte-Palaye iniziò a riprodurre questo codice proprio a partire dal f. 45, ossia immediatamente dopo l’Âtre périlleux, che occupa i ff. 1-44 ed apre perciò la raccolta, ma egli dovette ben trascrivere su un altro supporto ancora il romanzo, altrimenti il riferimento al Cabinet des Chartes della BUR resterebbe inspiegabile[110].

La copie Arsenal 2770 a peut-être été faite alors que le savant avait déjà copié ailleurs le roman, à partir du même manuscrit[111].

On a déjà remarqué que dans le feuillet de garde qui précède la copie des textes, Sainte-Palaye écrit : « Copie des fabliaux… » Bien évidemment, le fabliau ne correspond pas, chez lui tout comme chez ses contemporains, « à la conscience claire d’un genre, pas en tout cas comme on le conçoit aujourd’hui[112] ». Joseph Bédier remarque que

Dans l’usage courant de la langue, fabliau se dit de toute légende du Moyen Âge, gracieuse ou terrible, fantastique, plaisante ou sentimentale. […] Cet abus du mot est ancien, puisqu’il remonte au président Claude Fauchet, qui écrivait en 1581. Depuis, les éditeurs successifs des poèmes du Moyen Âge l’ont accrédité : Barbazan en 1756, Legrand d’Aussy en 1779 et en 1789, Méon en 1808 et 1823, Jubinal en 1839 et 1842, ont réuni pêle-mêle, sous le même titre générique de Fabliaux, les poèmes les plus hétéroclites[113].

Suivant cette définition large du « fabliau », Sainte-Palaye copie dans l’Arsenal 2770 toute une série de textes (les lais, le Songe d’Enfer, la Bataille de Carême et Charnage, etc.) qu’aujourd’hui on ne compte pas au nombre des fabliaux. Les rubriques de son modèle relient explicitement beaucoup de ces textes au genre des fabliaux (paragraphe 3). On a remarqué en outre que la promiscuité des genres littéraires dans les premiers recueils modernes de contes et fabliaux reflète en quelque sorte le mélange de textes que l’on retrouve dans les recueils médiévaux. Il est néanmoins évident que dans les recueils modernes, la catégorie « fabliau » a été souvent utilisée à propos de textes qui, dans les manuscrits médiévaux, ne sont pas désignés avec cette étiquette générique (paragraphe 3). Par exemple, dans le ms fr. 2168, l’Âtre périlleux ne porte pas de dénomination générique, tandis que dans l’extrait publié dans la BUR, il porte ce titre : Fabliau ou conte de l’Âtre périlleux, c’est à dire du Manoir périlleux. D’après M. Maulu, le voisinage que l’on a remarqué dans le ms fr. 2168 de romans et de fabliaux, ou d’autres textes analogues, explique assez bien pourquoi l’Âtre périlleux est appelé « fabliau ou conte » par les rédacteurs de la BUR[114]. De plus, la définition flottante et large du « fabliau » propre au xviiie siècle permettait l’application de cette désignation générique au roman arthurien[115].

Dans le Dictionnaire historique de l’ancien langage françois, auquel Sainte-Palaye travailla jusqu’à sa mort, le terme « fabliau » est glosé « conte en vers[116] », ce qui pouvait être appliqué à la plupart des oeuvres narratives en ancien français, longues ou brèves, y compris les romans. D’ailleurs, Sainte-Palaye, d’après Gossman, « was not interested in medieval literature as literature ; he was interested in it as a source of information for the historian[117] » ; la définition médiévale des genres littéraires n’était pas l’objet de ses réflexions ; en outre, Gossman a bien remarqué que Sainte-Palaye n’était pas intéressé par les qualités littéraires et esthétiques des textes qu’il étudiait[118].

À un siècle et demi de distance, dans l’Étude sur les fabliaux publiée par Joseph Bédier, la définition donnée par Sainte-Palaye trouve un écho remarquable. La célèbre définition bédiérienne — « les fabliaux sont des contes à rire en vers[119] » — relevait néanmoins de la tentative de donner à ce genre de récits une définition moins générique et ambiguë par rapport à celles qui avaient été utilisées par Le Grand, Barbazan, Méon, Jubinal et, à en juger par son Dictionnaire, par Sainte-Palaye également. Comme on le sait, cette tentative a eu un succès extraordinaire et la définition donnée par Bédier aux fabliaux est encore aujourd’hui largement acceptée[120] ; même si elle présente des apories, elle influence encore notre interprétation et notre lecture des textes ; par ailleurs, cette étiquette n’a pas encore été dépassée parce que, tout en présentant des défauts, elle s’est révélée jusqu’ici la plus adéquate pour embrasser un corpus de textes hétérogènes qui ont été réunis dans un même inventaire à l’époque moderne, et qui parfois n’ont pas été désignés par leurs auteurs comme des « fabliaux[121] ».

L’enquête maintenant en cours sur les recueils contenant ces textes vise à étudier les manuscrits pour essayer de trouver de nouvelles clés de lecture du corpus, qui puissent contribuer à une meilleure et plus efficace définition du genre et, en général, du récit bref en ancien français : il ne s’agit que d’un point de départ, mais l’analyse des manuscrits, comme Sainte-Palaye nous l’enseigne, est une clé essentielle dont on dispose pour approcher le Moyen Âge et sa littérature[122]. Heureusement, le ms fr. 2168, tout comme les autres recueils médiévaux, n’a pas cessé de susciter de nouvelles exégèses, de nouvelles interprétations : le retour à la lecture et à l’étude des manuscrits est le meilleur antidote contre toute tentation d’imposer à la littérature médiévale des catégories classificatoires fixes et valables dans l’absolu[123]. En outre, l’analyse détaillée des caractéristiques matérielles des témoins est le seul moyen d’éviter le risque de déformer la physionomie et la signification des textes, ainsi que la perception de leur réception auprès du public médiéval, pour les adapter à nos critères interprétatifs modernes. Somme toute, le retour aux origines de notre tradition critique et philologique montre qu’au xxie siècle, même dans des perspectives profondément différentes de celles des hommes du xviiie, on appartient encore à cette « chaîne ininterrompue » d’hommes qui continuent à lire les textes et les recueils médiévaux et à les interpréter. Cet intérêt constant relève avant tout, comme pour les premiers destinataires de cette littérature, de la « richesse [des modèles], mais aussi du goût des lecteurs pour ces anciennes histoires […], dont on n’a pas encore porté à la lumière tous les mérites[124] ».

Appendices

Note biographique

Serena Lunardi est assistante de recherche à l’Université de Genève. Elle est l’auteure d’une thèse qui porte sur les fabliaux (Il fabliau della Dame escoillee. Studio introduttivo, testo critico e note, École doctorale européenneen philologie romane, 2009).

Notes

-

[1]

Jean Rychner, Contribution à l’étude des fabliaux. Variantes, remaniements, dégradations, Neuchâtel, Faculté des lettres, coll. « Recueil de travaux publiés par la Faculté des lettres », 1960, vol. I, p. 140-141 : « L’appartenance d’un texte à tel recueil n’aide que très modérément la critique à le qualifier. Mais il se peut bien que, sur ce point, nos connaissances fassent de réels progrès le jour où l’on étudiera les recueils […] pour eux-mêmes, dans une ou plusieurs études d’ensemble, et non plus toujours à l’occasion de telle ou telle pièce […] ; les faits, vus dans la petite lunette de l’éditeur d’un texte particulier et sans point de comparaison, risquent d’être faussement appréciés. »

-

[2]

Ibid. : « Les recueils […] mériteraient les études d’ensemble que nous appelons de nos voeux, parce que la connaissance exacte de nos voies d’accès à la littérature médiévale est intimement mêlée à celle de cette littérature elle-même. » Pour un aperçu sur les études les plus récentes dédiées aux recueils médiévaux, voir Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « Jeu du hasard et de l’intention : le recueil au Moyen Âge », dans Olivier Collet et Yasmina Foehr-Janssens (dir.), Le recueil au Moyen Âge. Le Moyen Âge central, Turnhout, Brepols, coll. « Texte, codex et contexte », no 8, 2010, p. 7-9.

-

[3]

P. Nykrog observait justement qu’à cette « chaîne, mince mais ininterrompue, d’hommes qui ont eu les textes entre les mains […] : les bibliophiles qui se passaient les recueils manuscrits de main en main […] mais aussi les bibliothécaires qui les avaient en garde lorsque […] ils étaient entrés dans la bibliothèque d’une institution officielle […] nous devons, évidemment, les recueils qui nous sont parvenus » (Per Nykrog, Les fabliaux. Étude d’histoire littéraire et de stylistique médiévale, Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », no 123, 1973 [1957], p. vii).

-

[4]

Ibid : « Ici un propriétaire, médiéval sans doute, s’est senti offusqué par des propos malséants, et a gratté des passages ; là une main de la fin du Moyen Âge a inscrit une pagination, ou a transposé les titres des morceaux de l’explicit au début du poème ; tantôt une annotation d’une main du xvie siècle a caractérisé le contenu d’un volume sur la première page, tantôt un bibliothécaire du xviie ou du xviiie siècle a inscrit un des recueils dans son catalogue, ou en a fait des extraits. »

-

[5]

Ibid.

-

[6]

D’après F. W. Bourdillon, « the writing appears to belong to the latter part of the 13th century, and the musical notation accords with this view » (Francis William Bourdillon, Cest daucasin et de nicolete. Reproduced in Photo-facsimile and Type translitteration from the unique MS in the Bibliothèque Nationale at Paris, fonds français, 2168, Oxford, Clarendon Press, 1896, p. 10). Les autres savants qui se sont occupés du ms s’accordent avec lui ; voir par exemple Brian Woledge, L’Âtre périlleux. Étude sur les manuscrits, la langue et l’importance littéraire du poème, avec un specimen du texte. Thèse présentée à la Faculté de Lettres de Paris, Paris, Droz, 1930, p. 13 ; Les lais anonymes des xiie et xiiie siècles. Édition critique de quelques lais bretons (éd. Prudence Mary O’Hara Tobin), Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », no 143, 1976, p. 12 ; Le jongleur Gautier le Leu. Étude sur les fabliaux (éd. Charles Harold Livingston), Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, coll. « Harvard Studies in Romance Languages », 1951, p. 8 ; Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, Amsterdam/New York, Rodopi, coll. « Faux titre », 2002, t. II, p. 499. Dans son étude plus récente sur la tradition manuscrite du Songe d’Enfer, Busby affirme plus génériquement que le ms serait datable de la « deuxième moitié du xiiie siècle » (Keith Busby, « Le contexte manuscrit du Songe d’Enfer de Raoul de Houdenc », dans Olivier Collet et Yasmina Foehr-Janssens [dir.], op. cit., p. 47-61, en part. p. 51). La même datation a été proposée dans les éditions suivantes : Narcisse. Conte ovidien français du xiie siècle (éd. Martine Thiry-Stassin et Madeleine Tyssens), Paris, Belles Lettres, coll. « Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège », no 211, 1976, p. 18 ; Raoul de Houdenc, Le Songe d’Enfer (éd. Madelyn Timmel Mihm), Tübingen, Niemeyer, coll. « Beihefte zur zeitschrift für romanische philologie », no 190, 1984, p. 36. La localisation picarde du ms avait déjà été proposée, d’après l’analyse de la langue des scribes, par M. Roques (Aucassin et Nicolette. Chantefable du xiiie siècle [éd. Mario Roques], Paris, Honoré Champion, coll. « Les classiques français du Moyen Âge », 1929 [1925], p. xxv) et par W. Suchier (Aucassin und Nicolete [éd. Walter Suchier], Paderborn, Schoening, 1932, p. ix). L’hypothèse a été confirmée par Ch. H. Livingston en ce qui concerne La Veuve de Gautier le Leu (Le jongleur Gautier le Leu, p. 8-10) et par W. Noomen et N. Van den Boogaard en ce qui concerne les fabliaux du Bouchier d’Abevile (NRCF 18) et du Sacristain (NRCF 74) : Nouveau recueil complet des fabliaux (NRCF), publié par Willem Noomen et Nico Van den Boogaard, Assen, Van Gorcum, 1983-1998, vol. III, p. 240 et vol. VII, p. 5-7. Dorénavant désigné à l’aide des lettres NRCF, suivies du numéro du volume et de la page.

-

[7]

Anciennement, le ms fr. 2168 portait ces cotes : 79892 ; Baluze 572. À propos des feuillets de garde, voir l’édition citée de Madelyn Timmel Mihm, p. 37.

-

[8]

Le nombre des unités de réglure par colonne peut osciller entre trente-six (et même, rarement, dans les derniers cahiers, trente-cinq) et trente-huit. La plupart des feuillets comptent trente-sept unités de réglure.

-

[9]

Madelyn Timmel Mihm, éd. cit., p. 38.

-

[10]

Une seule initiale filigranée à l’encre rouge et bleue (9 UR) paraît au début du Voyage Charlemagne (fol. 156r°b). Le manuscrit contient en outre des portées musicales dans la section qui concerne le lai de Graelent et Aucassin et Nicolette ; voir Lais bretons, xiie-xiiie siècles. Marie de France et ses contemporains (éd. Nathalie Koble et Mireille Séguy), Paris, Honoré Champion, coll. « Champion classiques », 2011, p. 22 ; Francis William Bourdillon, op. cit., p. xxi et suiv. ; Sara Centili, « La seconda redazione in versi dell’Image du monde : una riscrittura didattica », Cultura neolatina, vol. 66, no 1, 2006, p. 169.

-

[11]

Un fac-similé partiel du manuscrit, concernant seulement la section qui contient Aucassin et Nicolette, avait été publié en 1896 par Francis William Bourdillon (op. cit.).

-

[12]

Ibid., p. 9.

-

[13]

La numérotation moderne présente aussi des fautes ; voir à ce propos les indications de M. Timmel Mihm : « The volume […] is foliated in Arabic numerals, in brown ink, in the upper right corner of the rectos. Folios 46 and 97 are blank, folio numbers 24bis and 117bis have been added, and folios 71-78 were wrongly numbered and have been corrected » (éd. cit., p. 37).

-

[14]

Une signature en chiffres romains majuscules à l’encre rouge paraît au dernier feuillet de chaque cahier dans la marge inférieure du verso, à l’exception des cahiers 1, 10, 13, 17, 18, 28 et 31. Elle pourrait avoir été rognée au cahier 1 ; elle a été rognée en partie au cahier 6, tandis qu’au cahier 10 elle pourrait avoir disparu à cause d’un trou dans le parchemin à la marge inférieure. Elle pourrait en outre avoir été raturée à la fin des cahiers 17 et 18. D’après Bourdillon (voir ci-dessus), elle remonterait à l’agencement primitif du recueil. De plus, cette numérotation change à partir du cahier 22 : elle se trouve toujours au verso du dernier feuillet, en bas, mais elle est écrite à l’encre rouge en chiffres romains minuscules. En outre, la signature du cahier 22 ne s’accorde pas avec celle des cahiers qui précèdent.

-

[15]

La moitié environ des cahiers qui font partie du recueil présente une réclame par premiers mots, qui paraît au verso du dernier feuillet, dans la marge inférieure, près de la signature décrite ci-dessus. Les cahiers 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 31 ne présentent aucune réclame. Elle a été rognée au cahier 25 et probablement au cahier 5 aussi. La réclame à la fin du cahier 20 n’est pas suivie : d’après Bourdillon, un cahier perdu se serait trouvé entre les actuels 20 et 21 ; de plus, le cahier 21 aurait perdu, à son avis, les deux premiers feuillets et cela expliquerait les anomalies de la numérotation et les lacunes qui caractérisent la transcription de l’Image du monde (voir ci-dessous).

-

[16]

Les cahiers 1, 2, 3, 4 et 5 présentent une signature ultérieure, qui paraît au recto du premier feuillet ; elle est en chiffres romains à l’encre rouge, mais elle ne s’accorde pas avec le système de numérotation des cahiers décrit ci-dessus. D’après Bourdillon, cette numérotation pourrait concerner exclusivement les cahiers qui contiennent l’Âtre périlleux ; elle est probablement postérieure à l’agencement original du recueil : elle pourrait avoir été introduite quand ces cahiers ont été déplacés en tête du recueil. En outre, on reconnaît les traces d’une autre signature dans la marge inférieure du recto du premier feuillet, seulement en ce qui concerne les cahiers suivants : 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Elle semblerait différente de la signature 3, décrite ci-dessus, mais les traces sont presque indéchiffrables.

-

[17]

La numérotation du cahier est rognée en partie ; elle est en chiffres romains minuscules et on lit seulement la partie finale (« v »).

-

[18]

Ce feuillet ne fait pas partie du cahier : il pourrait avoir été ajouté a posteriori ; il est resté en blanc et ses dimensions ne correspondent pas à celles des autres feuillets : il mesure 207 x 143 mm et le parchemin est plus épais.

-

[19]

Les fol. 95 et 96 constituent une unité à part relativement aux autres cahiers. D’après Bourdillon, les deux feuillets étaient les derniers du cahier 13 ; l’Image du monde commence au fol. 95r°a, mais elle est incomplète au début. Le fol. 96 ne porte ni réclame ni signature.

-

[20]

D’après la mise en page du fol. 97, Bourdillon remarque : « This leaf does not apparently belong to this volume, but has been supplied later, as it bears traces of writing and of musical notation (on red lines), now almost entirely obliterated, which can have no connexion with anything in this volume, and the number of lines of the column is 43 instead of 37 » (Bourdillon, op. cit., p. 9).

-

[21]

Le cahier présente plusieurs anomalies : un feuillet manque entre le 103 et le 104 et un autre (fol. 97) a été ajouté. Entre les fol. 96 et 98 il y a une lacune ; en effet, le dernier vers du fol. 96 est orphelin. Une deuxième lacune se trouve après le fol. 103 ; au verso du feuillet, une main moderne écrit : « Ici manque une feuille. » Une autre anomalie concerne la numérotation du cahier, qui ne se trouve pas au dernier folio, mais à l’avant-dernier : en fait, au fol. 104v° on voit la signature ix, qui suit la numérotation régulière des cahiers ; toutefois, à l’état actuel, le dernier folio du cahier est le 105.

-

[22]

Selon Bourdillon, ce cahier serait composé de neuf feuillets ; cette reconstruction de la structure du cahier s’accorde à celle du cahier 14 ; les caractéristiques de la reliure démontrent toutefois que le cahier 15 est un quaternion régulier, avec réclame et numérotation au verso du dernier feuillet (fol. 113). Je crois que l’anomalie n’est pas à chercher dans la structure du cahier 15, mais dans celle du cahier 14 (voir la note précédente).

-

[23]

Le numéro du cahier était XXI, mais le responsable de la numérotation s’est rendu compte de la faute et il a essayé de rogner le deuxième X.

-

[24]

D’après Bourdillon, le cahier 21 devait être précédé par un autre cahier qui manquerait aujourd’hui. L’analyse de la reliure ne permet pas de vérifier la présence de cette lacune. En outre, le savant affirme que les deux premiers feuillets du cahier 21 auraient disparu : on ne trouve pas de traces de cette lacune non plus ; le cahier 21 est en effet un ternion régulier ; cela est démontré par les caractéristiques de la reliure et par la présence de la signature du cahier au fol. 158v°. Le cahier 21 présente des anomalies parce que le Voyage Charlemagne (fol. 156r°b-158v°b) est incomplet à la fin ; le premier feuillet du cahier 22 (fol. 159) contient le début des Fables, qui ne présente pas de lacunes. En outre, on a déjà remarqué qu’à partir du cahier 22 le système de numérotation des cahiers change.

-

[25]

Le fol. 214v° était resté en blanc parce que Le Dit du Droit contre le Tort se termine au fol. 214r° ; suivant Bourdillon, le feuillet resté en blanc a été rempli a posteriori avec un texte latin rogné et presque indéchiffrable, qui débute avec cet incipit : « [L]egitur vita beati bernardi qui ? diabolus dixit » ; la graphie ne correspond pas à celles des copistes, mais elle est d’époque médiévale. Ce cahier ne présente ni signature ni réclame.

-

[26]

D’après Bourdillon, un feuillet serait disparu après l’actuel fol. 241 ; en effet, le fabliau de Jean Bodel est incomplet à la fin et le cahier ne présente pas de réclame ni de numérotation.

-

[27]

Les textes lacunaires sont les suivants : Yonec (incomplet au début : les vers 1 à 394 manquent) ; La Veuve (incomplet à la fin : les vers 501-592 manquent) ; L’Image du monde (incomplet au début et lacunaire à cause de la perte de plusieurs feuillets) ; Le Voyage Charlemagne (incomplet à la fin à cause de la perte de plusieurs feuillets) ; Gombert et les deus Clers (incomplet à la fin : les 17 derniers vers manquent à cause de la perte du dernier folio du cahier 31).

-

[28]

L’analyse des graphies n’a jamais été approfondie après l’étude conduite par Bourdillon, qui a fourni une table des contenus du recueil accompagnés par l’indication du scribe responsable de la transcription. D’après son analyse, « as many as five or six copyists have had a share of it ; though […] some of the differences apparent may be nothing more than might be due to a worn pen or a fresh one. Apparently, however, there were two chief copyists — one of whom wrote the whole of the latter part of the volume, beginning at fol. 159 […]. To the other is due about half of this part, viz. upwards of 80 out to 158 leaves — or possibly more » (Bourdillon, op. cit., p. 10-11).

-

[29]

Voir NRCF III, p. 240 et VII, p. 5-7.

-

[30]

Voir par exemple Madelyn Timmel Mihm, éd. cit., p. 38 ; à propos de la localisation, voir ci-dessus, n. 6. À partir du quatrième vers du fol. 45r°b (Le Vilain de Farbu), on a utilisé une mise en page différente ; le scribe copie sur chaque ligne un couplet d’octosyllabes au lieu d’un seul vers ; à partir du f. 45v°a, il recommence à copier en utilisant la mise en page qu’il avait employée au début du texte. Bourdillon suppose par contre qu’au f. 45r°b une autre main est intervenue (Bourdillon, op. cit., p. 5-8), mais à mon avis, il pourrait s’agir tout simplement d’un changement de ductus du copiste A. Cela vaut peut-être aussi pour la transcription de La Veuve (fol. 91v°b-94v°b) ; d’après Ch. H. Livingston, ce texte « n’est pas de la même main que celle d’Aucassin et Nicolette, mais les traits dialectaux des deux copies sont à peu près les mêmes, peut-être un peu moins accentués chez le copiste de La Veuve que chez celui d’Aucassin et Nicolette » (Le jongleur Gautier le Leu, op. cit., p. 8). Le savant suivait l’opinion de W. Suchier (Aucassin und Nicolete, op. cit., p. 77). À ce propos, voir les observations de M. Timmel Mihm (éd. cit., p. 38, n. 122), qui attribue au copiste A « Aucassin et Nicolette, the Lais of Marie de France, the first thirty-eight folios of l’Âtre périlleux, and several fabliaux » (ibid., p. 122) ; elle ajoute : « From observation of the MS, there is no doubt that the scribe who wrote the whole of Aucassin also wrote the whole of the Songe » (ibid.). Il est vrai néanmoins qu’à partir du f. 82r°b, la graphie devient de plus en plus négligée, surtout en ce qui concerne la transcription de La Veuve (fol. 91v°b-94v°b) : la graphie ici est très semblable à celle du copiste qui a transcrit le fabliau de Jean Bodel au f. 45r°b. Il pourrait s’agir toujours du scribe A, mais c’est une question complexe, qui nécessite une analyse approfondie ; c’est donc en simplifiant que je préfère remettre pour le moment, en attendant de consacrer une étude plus détaillée aux graphies des scribes du ms., la démonstration de la transcription de cette section du volume au seul copiste A.

-

[31]

Entre la première section et la seconde, on remarque la présence de deux systèmes différents et apparemment discordants en ce qui concerne la numérotation des cahiers (voir ci-dessus). En outre, la mise en page de la section 1 est moins homogène que celle de la section 2 : quelques textes ne sont pas complets et il y a des traces d’altérations postérieures à l’agencement primitif (par exemple la perte probable du cahier qui à l’origine était en tête du volume ; le déplacement des cahiers 1 à 6 au début du volume ; les lacunes de plusieurs feuillets ou même de plusieurs cahiers, qui intéressent en particulier la partie finale de cette section). On remarque en outre, en correspondance avec le changement de main entre B et C (fol. 156v°), un changement assez remarquable de la mise en page. En fait, si jusqu’ici l’ornementation était caractérisée par une série de lettrines coloriées à l’encre rouge, mesurant de 2 à 4 UR, le Voyage Charlemagne s’ouvre par contre avec une initiale filigranée de 9 UR. C’est la seule dans tout le manuscrit. Les feuillets 156-158 appartiennent au cahier 21 ; par conséquent, ils font sûrement partie de la première section. Par contre, la seconde section est assez homogène du point de vue de la mise en page et les textes ne présentent pas de lacunes, exception faite pour le dernier (voir ci-dessus).

-

[32]

Les éditeurs et les savants qui se sont occupés du ms fr. 2168 ont essayé de lire une ou plusieurs sections du manuscrit en contexte, mais on n’a jamais essayé d’étendre la lecture à tout le recueil à cause de la complexité de sa structure. Voir par exemple Lais bretons, op. cit., p. 31-32 et 106 ; Marco Maulu, « Percorsi codicologici nell’Âtre périlleux : l’episodio interpolato e il testimone perduto », La parola del testo, vol. 12, no 1, 2006, p. 47. Keith Busby affirme que « the structure of the codex [is] difficult to analyze » et se borne par conséquent à analyser les relations entre les textes qui se trouvent aux fol. 47-91v°a (Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, vol. I, p. 436).

-

[33]

Voir par exemple Yasmina Foehr-Janssens, « “Le seigneur et le prince de tous les contes”. Le Dit du Barisel et sa position initiale dans le manuscrit BnF f.fr. 837 », dans Milena Mikhaïlova (dir.), Mouvances et jointures. Du manuscrit au texte médiéval, Orléans, Paradigme, coll. « Medievalia », 2005, p. 153-171.

-

[34]

Le fol. 47 est précédé par un folio resté en blanc (fol. 46), qui ne fait pas partie du cahier 6 : il pourrait avoir été introduit a posteriori, ou il pourrait avoir été utilisé comme feuillet de garde placé au début (voir ci-dessus).

-

[35]

Lais bretons, op. cit., p. 29 et suiv. : « La forme narrative du lai implique d’emblée la collection et la série. […] La tradition manuscrite nous a transmis plusieurs propositions d’assemblages, qui témoignent de la variété des lectures des lais aux xiiie et xive siècles, et du passage du “recueil comme forme” à l’anthologie » ; à ce propos, voir aussi Marie-Louise Ollier, « Les Lais de Marie de France ou le recueil comme forme », dans Michelangelo Picone, Giuseppe di Stefano et Pamela D. Stewart (dir.), La Nouvelle : genèse, codification et rayonnement d’un genre médiéval. Actes du Colloque international de Montréal, 14-16 octobre 1982, Montréal, Plato Academic Press, 1983, p. 64-79.

-

[36]

Marie de France, Lais (éd. Giovanna Angeli), Rome, Carocci, coll. « Biblioteca medievale », 2005, p. 395-396. Voir aussi Lais bretons, op. cit., p. 40, 69, 83-91.

-

[37]

Voir à ce propos Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, vol. I, p. 467 : « Since fr. 2168 is the only manuscript in which Narcisse is designated a lai, we may legitimately ask why the planner could consider it such and embedded it in a series of lais bretons. The answer lies, I believe, in the intertextuality between the five texts in this sequence […]. The tale of Narcissus is an exemplum, recast from Ovid’s work, which shows that there is no remedy to the sufferings of love (no remedium amoris) other than union in death. All of the tales in this sequence in fact conclude with the union or reunion in death, life, or the otherworld, of a pair of lovers. »

-

[38]

Narcisus et Dané (éd. Penny Eley), Liverpool, University of Liverpool, Dept. of French, coll. « Liverpool online series », 2002, p. 15.

-

[39]

À ce propos, voir Cesare Segre, « Lanval, Graelent, Guingamor », dans Studi in onore di Angelo Monteverdi, Modena, Società Tipografica Editrice Modenese, 1959, vol. II, p. 756-770 ; Philippe Ménard, Les Lais de Marie de France, Paris, Presses universitaires de France, 1979.

-

[40]

Voir Marie de France, op. cit., p. 393.

-

[41]

Lais bretons, op. cit., p. 40-43 et 73-77.

-

[42]

Robert Bossuat, Louis Pichard et Guy Raynaud de Lage (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge (édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de Geneviève Hasenohr et Michel Zink), Paris, Fayard, coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1992, p. 112. Dorénavant désigné à l’aide des lettres DLF, suivies du numéro de la page.

-

[43]

Nathalie Koble et Mireille Séguy, « Nos somes tuit enfantosmé ! L’effet de (des)saisissement des lais narratifs bretons », dans Catherine Croizy-Naquet, Laurence Harf-Lancner et Michelle Szkilnik (dir.), Faire court. L’esthétique de la brièveté au Moyen Âge, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 181-202 ; Lais bretons, op. cit., p. 16-18, 64-66.

-

[44]

DLF, p. 112.

-

[45]

Ibid.

-

[46]

Keith Busby, « Le contexte manuscrit du Songe d’Enfer de Raoul de Houdenc », p. 51.

-

[47]

Le Songe d’Enfer (fol. 80v°b-84v°a) est la vision d’un voyage en Enfer à travers les vices humains. Raoul nous offre un portrait satirique de la corruption et de la décadence des valeurs qui caractérisent la société de son époque : son texte partage la tonalité des fabliaux (en effet ce texte se trouve souvent dans des manuscrits qui contiennent également des fabliaux, comme le remarque K. Busby). La Bataille (fol. 84v°a-88r°b) emploie la personnification pour donner lieu à une parodie de la chanson de geste : les armées qui défilent sous nos yeux sont composées par des poissons, des rôtis, des volailles et des laitages.

-

[48]

Voir aussi Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, vol. I, p. 436 : « Aucassin’s blasphemous desire to go to Hell rather than Heaven is troped in Le Songe d’Enfer, and the food-fight is troped in Quaresme et Charnage ; in Le Secretain moine, the dead sacristan is propped up on horseback in a parodic joust. »

-

[49]

Keith Busby, « Le contexte manuscrit du Songe d’Enfer de Raoul de Houdenc », p. 51.

-

[50]

DLF, p. 491-493.

-

[51]

Lais bretons, op. cit., p. 95.

-

[52]

Cette rédaction, qui compte 10 600 octosyllabes, fut composée par Gossuin à l’époque où il participa à la croisade avec son seigneur. Par rapport à la rédaction A, elle se caractérise par un nouveau programme didactique, adressé principalement aux laïcs désireux de s’instruire mais peu accoutumés à la consultation des summae (voir Sara Centili, art. cit., p. 164, 198).

-

[53]

Ibid., p. 197. (« Le thème des “papelarts”, qui occupe un long chapitre dans la Réd. B, est à peine effleuré dans deux couplets de la Réd. A ; l’invective présentée par B rappelle le sarcasme féroce de la Complainte des jacobins et des cordeliers qui se trouve dans le ms. Paris, BNF, fr. 1553, ou celui du portrait de Faus Semblant fait par Jean de Meun ; ce chapitre, par conséquent, pourrait également — ou peut-être exclusivement — se référer aux ordres qui dans la Réd. A étaient représentés aux yeux du public de façon positive et favorable. ») S. Centili explique en outre que dans la Complainte et dans le Roman de la Rose, l’appellation injurieuse papelarts désigne les ordres mendiants (voir ibid., n. 41).

-

[54]

Sara Centili affirme qu’il y a des manuscrits où l’Image du monde englobe d’autres textes, qui sont soudés sans solution de continuité à l’encyclopédie (ibid., p. 190 et suiv.).

-

[55]

Marco Maulu, art. cit., p. 1-30. Voir aussi, du même auteur, « La “Rouge chité”, l’episodio ritrovato dell’Âtre périlleux. Con edizione critica », Annali dell’Università degli Studi di Cagliari, nuova serie XXI, vol. LVIII, 2003, p. 175-241, et « La perdita del nome e la falsa morte dell’eroe : il giallo dell’Âtre périlleux », dans Onomastica e letteratura. Onomastica letteraria negli scrittori sardi e nel romanzo poliziesco (e altra onomastica). Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Sassari, Il nome del testo, vol. 11, 2009, p. 335-344. Maurizio Virdis, « Per l’edizione critica dell’Âtre périlleux », La Parola del Testo, vol. 11, no 2, 2005, p. 247-283.

-

[56]

Lise Morin, « Le soi et le double dans l’Âtre périlleux », Études françaises, vol. 32, no 1, 1996, p. 117.

-

[57]

Ibid., p. 120.

-

[58]

Ibid.

-

[59]

Ibid.

-

[60]

Gauvain « reste fidèle à lui-même, c’est-à-dire à l’image que la tradition donne de lui, un chevalier incapable de mettre toute sa personne au service d’un idéal amoureux élevé » (ibid., p. 126-127), mais en même temps, l’auteur propose des variations originales sur le personnage. Le thème de la perte de l’identité ne sert pas seulement à donner lieu à l’aventure, mais aussi à permettre au lecteur de regarder Gauvain avec des yeux neufs ; son auteur essaye de réaliser une possible régénération d’une tradition narrative qui était en train de s’épuiser et qui, tout comme Gauvain, était en quête d’une nouvelle identité pour survivre dans un contexte idéologique et social nouveau.

-

[61]

Keith Busby, « Diverging Traditions of Gauvain in Some of the Later Old French Verse Romances », dans Norris J. Lacy, Douglas Kelly et Keith Busby (dir.), The Legacy of Chrétien de Troyes, Amsterdam, Rodopi, 1988, vol. II, p. 95.

-

[62]

Marco Maulu, art. cit., p. 22-23.

-

[63]

Colette-Anne Van Coolput, « La réaction de quelques épigones », dans Norris J. Lacy, Douglas Kelly et Keith Busby (dir.), The Legacy of Chrétien de Troyes, p. 101.

-

[64]

Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, vol. I, p. 436.

-

[65]

Ibid.

-

[66]

D’après la reconstruction de l’assemblage original exposée ci-dessus, Marie de France se trouve aussi au début de la première section, mais on a déjà dit qu’on ne peut pas savoir quel texte était réellement placé en ouverture du recueil, étant donné qu’on a perdu le premier cahier.

-

[67]

Jeanne-Marie Boivin, « Fables et brevitas au Moyen Âge », dans Catherine Croizy-Naquet, Laurence Harf-Lancner et Michelle Szkilnik (dir.), Faire court. L’esthétique de la brièveté au Moyen Âge, p. 65-90.

-

[68]

Voir Marie de France, Fables (éd. Karl Warnke), Halle, Niemeyer, 1898, p. vi.

-

[69]

La mise en page est la même et la rubrique qui introduit cette oeuvre (Ves chi le deuision des Quinze singnes) reprend les rubriques qui, à l’intérieur du recueil de Marie, introduisent la morale de chaque fable (Ves chi l’essample).

-

[70]

Le fabliau s’ouvre en présentant le protagoniste qui retourne du marché d’Oisement, où il s’était rendu pour acheter, justement, des bêtes, mais il arrive au village de Bailluel sans avoir fait d’affaires. Eustache nous raconte le tour qu’il joue au prêtre du village : le boucher réussit à gagner, grâce à la peau d’un mouton qu’il a volé chemin faisant à un berger, non seulement l’hospitalité du prêtre, mais aussi la faveur de sa servante et de sa concubine.

-

[71]

Ce dit est conservé dans le ms Oxford, BL, Digby 86, fol. 190-191 aussi. Il porte ces rubriques : « De deus chevaliers torz ke plederent a Roume » ; « D’une dame de Flandres c’uns chevaliers tolli a un autre par force ». Il était inséré dans le recueil des Fabliaux et contes des poëtes françois des xie, xiie, xiiie, xive, xve siècles, tirés des meilleurs auteurs (éd. Étienne de Barbazan et Dominique-Martin Méon), 4 vol., Paris, Warée, 1808. Il s’agit d’un texte en alexandrins, qui se terminent tous avec le mot tort jusqu’au vers 48 ; après, et jusqu’à la fin, tous les vers alternent à la rime les mots acort et descort.

-

[72]