Abstracts

Résumé

Cet article poursuit le double objectif de fournir une analyse du manuscrit BnF, fr. 2199 et de poser certains fondements à une poétique de la réception des littératures médiévales en strophe hélinandienne (8aabaabbbabba). Exclusivement composé de poèmes adoptant ce modèle strophique (Miserere et Carité du Reclus de Molliens, Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont), ce recueil de la fin du xiiie siècle présente une diversité d’interventions graphiques qui tendent à rehausser, chacune à leur manière, les caractéristiques formelles des textes qu’il contient. À ce titre, il fournit une occasion privilégiée d’interroger la réception du corpus hélinandien à la lumière des éléments de forme qui ont pu attirer l’attention du lectorat médiéval. Il s’agira dès lors d’aborder la mise en livre singulière de cet ouvrage comme une sorte d’« art poétique visuel » qui permettra, à terme, de pallier certaines lacunes de la documentation textuelle consacrée à ce corpus.

Abstract

The aim of this article is to provide an analysis of codex BnF, fr. 2199, while also laying the ground for a poetics of reception focused on medieval literary works that were written in helinandian stanzas (8aabaabbbabba). Dated from the end of the 13th century, and entirely composed of poems following this specific stanzaic formula (Reclus de Molliens’ Miserere and Carité, Helinand de Froidmont’s Vers de la mort), this manuscript is filled with a variety of graphic interventions which tend, each in their own way, to enhance the formal features of the texts copied in the codex. As such, this book offers us the rare opportunity to learn about the reception of helinandian poems by using the formal elements that might have been of some importance for the medieval readership. The intent of this study is therefore to interpret this unique codex as a kind of “visual ars poetica,” which will eventually allow us to remedy some of the deficiencies of the textual sources that mention these specific poems.

Article body

La strophe d’Hélinand (8aabaabbbabba) occupe un statut doublement significatif dans l’histoire littéraire. Recensée pour la première fois à la fin du xiie siècle dans les Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont (ca. 1195[2]), cette forme qui portera le nom de son inventeur chez la critique moderne[3] se donne comme l’un des plus anciens modèles strophiques de langue d’oïl à exclure, en principe, la perspective d’une performance chantée[4], tant et si bien qu’on pourrait y voir sinon l’ancêtre de la poésie française, du moins l’une de ses plus importantes formes séminales[5]. Par-delà ces questions de généalogies littéraires, la strophe hélinandienne intéresse avant tout dans la synchronie, car elle s’impose dès le Moyen Âge comme l’une des formes strophiques les plus répandues de la production vernaculaire médiévale. Appelée à connaître un véritable « âge d’or » entre le xiiie et le milieu du xive siècle avant de disparaître de façon définitive au cours du xve siècle, elle remporte un succès si important qu’elle réapparaît dans tout près d’une centaine de pièces indépendantes (89 textes)[6] – cela sans compter ses apparitions occasionnelles à titre d’insertion lyrique dans des pièces dramatiques du dernier Moyen Âge (10 textes), voire ses excursions en latin (13 textes)[7] et en langue germanique (au moins 2 textes)[8]. Par sa diffusion particulièrement importante, la strophe hélinandienne dépasse non seulement les formes les plus répandues dans la poésie chantée des trouvères et des troubadours[9], mais elle occupe un statut tout à fait à part parmi les formes strophiques qui excluent, comme elle, la perspective d’une performance chantée et qui s’inscrivent à ce titre dans la classe des « literae sine musica[10] » : tout juste derrière le quatrain d’alexandrin monorime (12aaaa) qui domine sans conteste l’ensemble de cette classe (150 textes)[11], elle s’impose toutes catégories confondues comme la seconde strophe isométrique la plus répandue du paysage littéraire de langue d’oïl.

Malgré l’importance majeure de cette strophe dans l’histoire littéraire, toute tentative d’élucider les codes de sa poétique se heurte d’emblée à un double écueil. Le premier repose sur un problème somme toute commun, à savoir l’extrême rareté des documents poétologiques médiévaux proposant une définition, un commentaire ou même une simple description de cette forme[12]. Cette sorte de vacuum métapoétique qui se maintient durant l’« âge d’or » de la poésie hélinandienne peut sembler se résorber aux frontières de l’époque médiévale alors que la strophe d’Hélinand fait l’objet d’une première attention descriptive dans certains Arts de seconde rhétorique du xve siècle[13]. Or, loin d’atténuer le problème des sources, cette documentation tardive tend plutôt à le complexifier.

Tous composés au xve siècle, voire à l’orée du xive siècle[14], les quatre Arts de seconde rhétorique qui font mention de la strophe d’Hélinand appartiennent à l’époque de l’extinction progressive et bientôt définitive de la tradition hélinandienne. Cette coïncidence chronologique n’est pas sans conséquence. Car comme l’a démontré Levente Seláf, la production hélinandienne tardive se caractérise par la multiplication des traits poétiques irréguliers par rapport aux pratiques les plus caractéristiques de l’« âge d’or » hélinandien[15], tant et si bien qu’au cours du xve siècle, le relâchement toujours plus marqué des codes de cette forme se traduit par l’atténuation, voire la « disparition de l’armature rhétorique et poétique [de cette] littérature après plus de 300 ans d’usage[16] ». Cette dissipation de l’identité poétique hélinandienne trouve un écho concret dans cette documentation du xve siècle. Il suffit pour s’en convaincre de penser à un texte comme l’Art de rhétorique de Jean Molinet (1493)[17], qui repose sur des exemples aussi atypiques que O digne préciosité d’Achille Caulier (v. fin du xve siècle)[18] pour illustrer sa description du « vers douzains ». En continuité avec une tendance tout à fait anecdotique représentée par un petit ensemble de pièces hélinandiennes tardives (6 textes sur 89)[19], ce poème du xve siècle refuse de reconduire le principal trait définitoire de la classe des « literae sine musica » en adoptant une composition homogone[20]. Par ce simple trait, ce poème pourtant destiné à servir d’exemple représentatif entre non seulement en opposition nette avec près de 95 % des textes en « vers douzains » (83 textes sur 89), mais il soulève de façon tout à fait exceptionnelle la perspective d’une performance chantée[21]. Ce type de problèmes de représentativité demeure certes insuffisant pour exclure le recours à ces sources poétologiques du xve siècle, mais il invite à faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit de les utiliser pour pallier les carences de la documentation médiévale.

Aux problèmes liés à l’état des sources anciennes s’en ajoutent d’autres qui relèvent cette fois de l’état de la documentation moderne. À l’exception du vaste travail descriptif mené en 1912 par Adolf Bernhardt dans son Altfranzösische Helinandstrofe[22] et des études incontournables conduites depuis une dizaine d’années par Levente Seláf, la médiévistique néglige généralement de prendre en compte le contexte d’ensemble de la production hélinandienne lorsqu’il s’agit d’interroger la poétique de ces textes. Malgré la qualité indiscutable de plusieurs analyses littéraires, la plupart d’entre elles tendent à se concentrer sur une portion très réduite du corpus hélinandien, composé de poèmes tels que les Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont, les trois Congés d’Arras ou encore les poèmes hélinandiens de Rutebeuf et d’Adam de la Halle[23] – qui correspondent sans doute au mieux à la sensibilité lyrique des modernes. Or la critique tend à négliger par le fait même un vaste ensemble de textes moralisants ou expressément religieux qui ont souvent connu une diffusion manuscrite extrêmement importante au Moyen Âge et qui s’avèrent par là essentiels pour saisir la cohérence d’ensemble de ce corpus, voire pour dégager une série de codes de lecture et d’écriture susceptibles de réorienter l’analyse des textes les plus étudiés. Que l’on pense par exemple aux poèmes Miserere et Carité du Reclus de Molliens[24] (v. 1225-1230)[25] : malgré une tradition manuscrite qui s’élève à près d’une quarantaine d’exemplaires[26], ces textes à succès dont la diffusion dépasse largement celle des poèmes d’un Rutebeuf et d’un Adam de la Halle[27] n’ont fait l’objet d’aucune monographie et d’aucune réédition depuis 1885. Sans même parler des cas de figure encore plus aberrants, comme celui des Sept articles de la Foy de Jean Chapuis qui figure pour sa part dans près de 70 manuscrits et qui n’a pas été réédité depuis plus de 200 ans[28], il apparaît déjà clairement que la documentation moderne sur la poésie hélinandienne présente à son tour de sérieux problèmes de représentativité.

L’état de la documentation moderne se traduit en somme par un double problème de perspective. Là où les études littéraires qui interrogent les textes hélinandiens d’un point de vue poétique négligent souvent de les situer dans un contexte plus large, celles qui offrent à l’inverse une vue d’ensemble sur l’intégralité de ce corpus tendent au contraire à se concentrer sur les questions philologiques et historiques prioritaires sans entrer dans les détails et les dédales de l’analyse poétique. Cette dernière perspective n’en demeure pas moins essentielle. Car comme certains critiques l’ont noté, il suffit d’un simple survol de ce vaste corpus pour se convaincre que les poèmes hélinandiens présentent d’étroites similarités sur le plan de la matière comme de la manière[29], tant et si bien que la strophe hélinandienne en elle-même semble sinon s’apparenter à un « genre littéraire » à part entière[30], du moins à ce que l’on définissait jadis comme une forme-sens[31], à savoir un système formel qui suffirait, par sa simple présence, à susciter un « horizon d’attente[32] » cohérent, spécifique et différencié. Tout indique en somme que la forme hélinandienne ne se limite pas à un simple formulaire métrique, dont la fonction se réduirait à assumer la petite gestion des rimes et des rythmes dans une série de poèmes par ailleurs disparates. Elle semble au contraire former un véritable système poétique, apte à modeler en profondeur la production et la réception d’une série de textes soumis à des codes d’écriture communs.

Il ne s’agira pas ici de chercher à démontrer l’unité poétique de ce vaste corpus, mais plutôt d’interroger un petit livre tout à fait singulier, qui permet d’amorcer un simple pas dans cette direction. Par les modalités de sa mise en livre, le manuscrit BnF, fr. 2199 offre une occasion privilégiée de repenser la poétique du texte hélinandien sous l’angle de la réception, voire d’offrir une sorte d’ersatz visuel susceptible de pallier certaines lacunes liées à l’état des sources écrites.

Un objet à part : le manuscrit BnF, fr. 2199

Daté de la fin du xiiie siècle[33], le manuscrit BnF, fr. 2199 se donne en quelque sorte comme un recueil de bestsellers hélinandiens en présentant le texte fondateur d’Hélinand de Froidmont (fol. 130r-141v)[34] à la suite des deux poèmes à succès du Reclus de Molliens, qui se succèdent dans l’ordre Miserere (fol. 1r-69r) et Carité (fol. 69v-129v). Ce petit opus de 141 pages, qui se distingue déjà par la forte cohésion formelle de son contenu, intéresse avant tout par les modalités singulières de sa mise en livre. Parcouru de toutes parts par ce que certains critiques ont pu désigner comme des « jeux graphiques[35] », ce livre multiplie les interventions visuelles qui concourent, chacune à leur manière, à mettre en valeur le système rimique hélinandien et les différents procédés formels qu’il autorise. La simple présence de ces interventions visuelles suffit à faire de ce recueil un objet tout à fait à part en regard du reste de la production manuscrite médiévale.

Le manuscrit BnF, fr. 2199 est certes loin d’être le seul livre médiéval à reposer sur la mise en page pour rehausser différents traits formels mais, comme le rappelle Anne-Françoise Labie-Leurquin, « les [autres] exemples connus des xiie et xiiie siècles n’atteignent jamais une telle variété[36] ». En domaine vernaculaire, en effet, les quelques manuscrits antérieurs au xive siècle qui se prêtent à des « jeux graphiques » comparables se limitent à des interventions autrement plus sommaires. En témoigne, entre autres exemples possibles[37], l’une des recensions du xiiie siècle d’Amadis et Ydoine – aujourd’hui morcelée en membra disjecta dans les manuscrits Vatican 1971.II et Göttingen, UP. 184, IV – qui procède à de simples détachements de lettres à la marge pour souligner l’alternance rimique élémentaire du couplet d’octosyllabes à rimes plates[38]. Procédé particulièrement répandu, qui réapparaît comme le rappelle Terry Nixon dans « several manuscripts and fragments, both French and English in origin from the late twelfth though the first half of the thirteenth century[39] », le rejet des finales à la marge trouve écho dans la tradition manuscrite de certains poèmes hélinandiens. On pense notamment au manuscrit BnF, fr. 19531, recueil composite daté des xiiie-xive siècles[40], qui soumet les trois premières strophes des Vers de la mort au détachement de certaines lettres finales (f. 158r˚a)[41]. Ce procédé peut certes se laisser envisager comme une forme rudimentaire de mise en scène visuelle dans la mesure où il permet de rehausser le mode d’alternance des rimes. Il reste qu’il n’a rien de comparable avec les explorations graphiques, autrement plus complexes et variées, qui marquent la mise en livre de certains manuscrits vernaculaires plus tardifs.

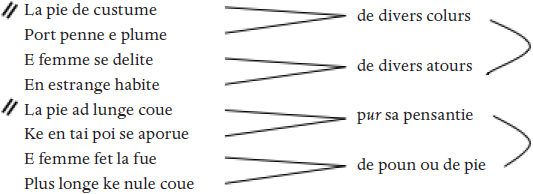

Dans un exemplaire du xive siècle comme le recueil anglo-normand BL, Add. 46919 (t. ante quem 1337)[42], les « jeux graphiques » exploités engagent des interactions beaucoup plus étroites entre la forme et l’image. Il suffit pour l’illustrer d’évoquer l’un de ses feuillets qui donne deux poèmes de Nicholas Bozon (fol. 75r). Alors que la partie supérieure du folio se contente d’ajouter des traits rouges à l’hémistiche pour réunir et distinguer les deux pans de l’alexandrin dans le Char d’Orgueil[43], le reste de la page qui donne De la Femme et de la pye[44] développe un véritable système de tissage et de filage de lignes rouges pour rendre compte des sinuosités rimiques du sizain de pentasyllabes (5aabccb) comme l’illustrent ces deux strophes (De la Femme et de la pye, str. 2 et 3, v. 1-6)[45] :

En permettant de rehausser la richesse des rimes choisies par l’auteur tout en en fournissant une sorte d’analyse visuelle du fonctionnement de la strophe elle-même, les stratégies de mise en scène de la forme cultivées dans ce livre du xive siècle se distinguent nettement des procédés élémentaires identifiés par Terry Nixon dans la production vernaculaire antérieure. Elles n’ont toutefois rien à envier, comme on le verra sous peu, aux « jeux graphiques » développés au xiiie siècle dans le manuscrit BnF, fr. 2199.

Ce recueil de poèmes hélinandiens, qui se distingue déjà de la production vernaculaire antérieure, continue de se démarquer par rapport aux différents précédents recensés en domaine médio-latin. Selon les données réunies par Pascale Bourgain et ses collaborateurs de l’École des chartes, les stratégies de disposition des vers développées dans les manuscrits de poésie médio-latine antérieurs au xive siècle peuvent afficher une variété considérable, qui surpasse largement celles de leur pendant vernaculaire : en plus de reconduire l’incontournable procédé du repoussement de la lettre finale, ils cultivent une diversité d’explorations graphiques qui vont de la mise en exposant des rimes jusqu’au rejet des terminaisons équivoques à la marge en passant par des stratégies de toutes sortes comme le recours à une ponctuation décalée pour mettre en relief l’alternance rimique des finales[46]. Or même devant ces précédents médio-latins, le manuscrit BnF, fr. 2199 continue de faire figure d’exception. S’il jouit sans doute de l’« héritage » de ces pratiques latines[47], il semble cependant les investir à ses propres fins d’une manière tout à fait inédite.

Mise en livre : mise en scène visuelle de la forme

Au sein de ce recueil de bestsellers hélinandiens, tout semble en effet mis en oeuvre pour rendre compte de façon visuelle des différentes caractéristiques formelles de la production lyrique en strophe d’Hélinand. Les interventions les plus constantes et les plus remarquables concernent le formulaire rimique lui-même (8aabaabbbabba). Modèle strophique « à la fois simple et sophistiqué[48] », il reprend un mètre aussi élémentaire que le vers octosyllabique pour mieux l’intriquer dans un parcours rimique en miroir qui multiplie les effets de symétrie à l’intérieur d’un douzain : en unissant la montée déjà répétitive aabaab à la descente bbabba, il mise en somme sur une sélection réduite d’à peine deux rimes (a et b) pour développer un long parcours de douze vers hautement riche en jeux d’écho. L’intérêt du manuscrit BnF, fr. 2199 consiste à miser sur des stratégies diverses et toujours renouvelées pour faire ressortir les sinuosités de ce parcours rimique – et cela, sans même modifier l’organisation de base des feuillets qui demeure parfaitement invariable en alignant toujours les douzains deux à deux sur une unique colonne de 24 unités[49]. Il s’agit pour ce faire de mettre en oeuvre deux stratégies complémentaires.

D’une part, les « jeux graphiques » de ce recueil tendent à rehausser l’unité des différents blocs de rimes qui s’additionnent au sein de cette construction strophique. Il s’agit en d’autres termes de mettre en oeuvre des systèmes visuels concourant à diviser le douzain en petits blocs de trois (aab aab bba bba) ou de six vers (aabaab bbabba), de façon à renforcer l’unité des différents modules rimiques qui se répètent tout en s’inversant au sein du parcours strophique hélinandien. Tantôt, il peut s’agir par exemple de miser sur un simple tracé horizontal pour diviser l’ensemble du feuillet par une série de lignes parallèles sobrement ornées (fol. 53v, str. 1 et 2)[50]. Ces modestes traits qui interviennent à la fin de chaque série de trois vers et qui servent à repousser à la marge la dernière lettre de chaque trio suffisent à faire apparaître le douzain comme une réunion de « tercets » (aab aab bba bba), dont l’unité est littéralement soulignée par les lignes horizontales qui apparaissent à la fin de chaque bloc de trois vers. Tantôt encore, les « jeux graphiques » peuvent servir à rehausser la construction en miroir de la strophe d’Hélinand en la faisant plutôt apparaître comme la réunion de deux « sizains » (aabaab bbabba). Nombreuses sont les interventions qui reposent à cette fin sur des motifs qui s’apparentent selon Anton van Hamel à des « figures géométriques[51] » comme l’illustre la présentation de cette strophe du Miserere (Miserere, str. 209, v. 1-2)[52] :

En misant ainsi sur ces figures triangulaires pour rattacher à la marge les finales respectives des rimes en b et en a du premier sizain (aabaab) et du deuxième sizain (bbabba), la strophe hélinadienne tend à s’offrir au regard comme une sorte de construction à deux étages fondée sur la réunion de deux blocs symétriques.

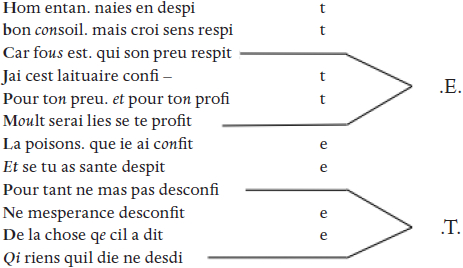

Tout en rehaussant l’unité des différents modules qui s’additionnent au sein de cette construction strophique, les « jeux graphiques » de ce recueil peuvent également concourir, d’autre part, à rehausser les effets de croisement interne qui traversent le parcours rimique de cette strophe. À la différence de l’auteur anonyme des Règles de la seconde rhétorique (v. 1411-1432) qui mise sur l’appellation inédite de « douzaines croisiez[53] » pour attirer l’attention sur la complexité de l’entrelacement des rimes au sein de ce modèle strophique, les concepteurs du manuscrit BnF, fr. 2199 délaissent le texte au profit de l’image en reposant, comme l’illustrent ces deux douzains (Miserere, str. 224 et 225, v. 1-12)[54], sur des systèmes visuels de toutes sortes pour matérialiser les différents aspects du tissage des rimes en strophe d’Hélinand :

Fig 1

Fig 2

Alors que certaines interventions reposent comme ici sur de véritables systèmes de filage pour souligner l’entrecroisement entre les rimes récurrentes, d’autres semblent parvenir aux mêmes fins en reposant sur des stratégies plus élémentaires. En disposant les finales respectives des rimes a et b sur deux colonnes parallèles en bordure du feuillet qui se renvoient l’une à l’autre en chassé-croisé (BnF, fr. 2199, fol. 55v et 58v, str. 1-2) ou en reconduisant le même procédé en remplaçant l’une des deux rimes en alternance par de simples virgules (BnF, fr. 2199, fol. 56r et 65v, str. 1-2)[55], ils concourent à donner un aperçu du croisement particulier des rimes au sein de cette strophe qui semble perpétuellement se replier sur elle-même à la manière d’une sorte d’« origami » formel.

Si ces deux types d’interventions qui rehaussent le croisement particulier des rimes ou la construction générale de la strophe sont comparables par leur diversité et par leur complexité aux « jeux graphiques » cultivés dans certains manuscrits plus tardifs, comme celui qui conserve les deux poèmes de Nicholas Bozon, il reste qu’ils sont loin de s’étendre sur toute l’étendue du manuscrit BnF, fr. 2199. Au contraire, ils se concentrent dans une seule et même section (fol. 53r-58v et fol. 69rv) qui correspond à une trentaine de strophes du Miserere (str. 207-232 et str. 256-259). Assez étendue pour donner lieu à une diversité appréciable d’explorations graphiques, elle s’avère cependant plutôt restreinte en regard du nombre total des feuillets, dans la mesure où elle occupe moins de 5 % de l’ensemble de l’ouvrage (6 folios sur 141).

Or malgré l’espace réduit consacré aux « jeux graphiques » les plus raffinés, tout semble mis en oeuvre pour que la mécanique formelle de la strophe d’Hélinand n’échappe jamais au regard du début à la fin du livre : en l’absence de systèmes complexes, une série d’interventions plus modestes vient en effet prendre le relais comme s’il s’agissait de garantir une mise à l’honneur ininterrompue du modèle strophique hélinandien. Le système le plus constant employé à cette fin consiste à diviser la strophe en petits groupes de trois vers grâce à l’ajout en marge de caractères apparentés à des virgules (barre oblique ici) qui pointent vers la dernière ligne de chaque trio (aab/ aab/ bba/ bba/) ou vers les deux premières (aa//b aa//b bb//a bb//a)[56]. En se poursuivant du début à la fin du livre en l’absence de « jeux graphiques » plus recherchés, ce système rudimentaire qui repose sur le simple ajout de virgules à la marge pour relever la construction par modules de la strophe d’Hélinand assume une fonction fondamentale en assurant que la forme des textes fasse l’objet d’une attention visuelle constante. Comme s’il s’agissait de rendre cette dynamique encore plus explicite, certains feuillets recourent littéralement aux lettres « a » et « b » pour donner à voir l’alternance des deux rimes qui s’entrecroisent au sein du douzain. Ces deux lettres qui figurent par exemple à la gauche d’une colonne au début du recueil pour marquer deux rimes en a et b dans l’une des premières strophes du Miserere (fol. 2r, str. 1, v. 7-8)[57] réapparaissent de façon intermittente jusqu’à la fin du livre en se voyant notamment rehaussées de rouge et répétées de part et d’autre d’une colonne sur l’un des derniers feuillets du recueil (fol. 138v, str. 1, v. 3-4)[58].

En plus de se distinguer par l’attention constante portée au formulaire rimique hélinandien, de même que par la complexité de certains des « jeux graphiques » qui sont employés à cette fin, le manuscrit BnF, fr. 2199 se démarque en insistant sur certains procédés stylistiques qui appartiennent au contenu même des textes. Par exemple, l’anaphore qui se poursuit sur l’une des strophes du Miserere (str. 79, v. 1-12) est mise à l’honneur par l’ajout d’encre rouge (en gras ici) sur le verbe répété à la suite du complément anaphorique[59] :

BnF, fr. 2199, fol. 18r, str. 1

Main sanglante a home envieus

Main sanglante a hom rapieus

Main sanglante a traitres lerres

/

Main sanglante a hom orguilleus

Main sanglante a hom annieus

Main sanglante a faus acuserres

/

Main sanglante a hom trop beverre

Main sanglante a hom usurrerres

Main sanglante a luxirieus

/

Main sanglante a qui est menterre

Main sanglante a qui est venterres

Main sanglante a hom engineus

/

En plus de renforcer l’unité d’ensemble du douzain en le parcourant d’un tracé vertical (« a »), qui se déploie en parallèle avec la ligne également rouge formée par les initiales de vers détachées (« M »), ce marqueur coloré contribue à souligner la construction adoptée à l’horizontale sur la ligne du vers : en persistant à réapparaître tout juste avant l’hémistiche et en contribuant à isoler le prédicat du complément anaphorique, cette suite de « a » colorés ne manque pas de rehausser l’organisation rythmique et syntaxique commune à chacun de ces octosyllabes. Ces simples traits colorés contribuent en somme à souligner le procédé stylistique de l’anaphore tout en continuant de relever la composition verticale et horizontale de la forme hélinandienne elle-même.

De façon plus discrète, le recueil attire l’attention sur les figures du discours en multipliant les petits points-virgules dans le corps même de la colonne (ici en gras italisé) qui peuvent servir à accuser la présence des formes vocatives, comme celle qui devient l’occasion d’interpeller la mort elle-même au début du poème d’Hélinand de Froidmont (Vers de la mort, str. 2, v. 1) : « Mors ; va a ceus qui damours chantent » (fol. 130r). Ni systématique, ni particulièrement saillant, ce petit système ne manque pas d’intéresser, dans la mesure où il se laisse envisager comme une prolongation stylistique de la réflexion menée au sein de ce livre sur les caractéristiques formelles de la strophe d’Hélinand. Comme l’ont noté plusieurs critiques[60], l’apostrophe joue un rôle de premier plan dans les poèmes hélinandiens : le plus souvent placée en tête de strophe comme dans le célèbre incipit du poème d’Hélinand de Froidmont « Morz, qui m’a mis muer en mue » (Vers de la mort, str. 1, v. 1), cette figure qui contribue à ouvrir la plupart des douzains sur un signe récurrent et aisément reconnaissable assure un certain « air de famille » aux textes de ce corpus et fait partie intégrante, à ce titre, de leur identité formelle partagée. En s’imposant dans chacun des trois poèmes du manuscrit BnF, fr. 2199 pour mieux attirer l’attention sur plus d’une centaine de formes vocatives au total, le dispositif des points-virgules fait de l’apostrophe l’un des seuls traits formels – de concert avec le formulaire rimique lui-même – à recevoir une attention visuelle ininterrompue au sein de ce recueil. En relevant inlassablement la présence d’un procédé stylistique comme l’apostrophe, que d’aucuns ont pu qualifier de « marque de fabrique du poème hélinandien[61] », tout en misant sur les « jeux graphiques » les plus variés pour exposer la mécanique rimique de cette strophe, le manuscrit BnF, fr. 2199 semble se livrer à une sorte d’analyse littéraire visuelle des traits les plus saillants de l’identité formelle hélinandienne.

Or l’analyse est appelée à se poursuivre sur le plan sémantique. En recourant à des marqueurs paratextuels aussi classiques que la rubrique interne ou l’ajout d’illustrations sommaires, il s’agit en effet d’organiser les textes en différentes unités de sens. Le début du passage de Carité qui s’adresse expressément à l’« Abbés » en l’interpellant sans cesse par l’apostrophe (Carité, str. 103-113) est ainsi annoncé par l’ajout d’une petite icône dans la marge supérieure droite (fol. 95r) alors que la longue séquence de ce même poème qui présente un discours ciblé à l’intention du « Prestre » (Carité, str. 55-102) s’amorce pour sa part sur cette rubrique interne qui tend pratiquement à la constituer en unité de sens autonome en reprenant le vocabulaire topique généralement employé à l’ouverture des textes complets : « Ci commance li dis des prestre » (fol. 83r)[62]. Si ces interventions paratextuelles peuvent suggérer que l’attention visuelle portée à la forme hélinandienne a pu trouver écho dans un intérêt parallèle pour le contenu des poèmes eux-mêmes, il reste qu’elles se distinguent de la plupart des « jeux graphiques » de ce manuscrit dans la mesure, entre autres, où elles reposent sur des marqueurs hautement conventionnels qui traversent l’ensemble du corpus manuscrit médiéval[63] et qui n’ont donc rien de spécifique à ce livre.

Plus communes que la plupart des « jeux graphiques » du manuscrit BnF, fr. 2199, ces rubriques et ces illustrations sommaires s’avèrent pourtant révélatrices, car elles fournissent l’occasion d’apporter certaines précisions – et certaines distinctions essentielles – quant au contexte de réception et de production de ce livre. Comme le rapporte Anne-Françoise Labie-Leurquin, la main médiévale responsable de ces marqueurs conventionnels a pu être localisée en Normandie et cela, au même titre que l’ex-libris du xive siècle, permet de rattacher ce livre à Germain Baudry (BnF, fr. 2199, fol. 108v)[64]. Frère bénédictin de l’abbaye de Saint-Pierre-de-Conches, ce possesseur tardif tend à confirmer une localisation dans le nord-ouest en plus d’apporter quelques précisions supplémentaires en la situant, vu le site de cette abbaye, dans le département normand de l’Eure. Ces indices, qui suggèrent déjà que ce livre a pu circuler dans un même espace géographique depuis le Moyen Âge jusqu’au xvie siècle, permettent également de supposer qu’il a pu se maintenir dans un même contexte clérical. Car la main médiévale qui avait attiré l’attention sur les passages consacrés aux devoirs du « Prestres » et de l’« Abbés » partageait sans doute quelques points d’intérêt communs avec un lecteur du xvie siècle comme Germain Baudry qui occupait une fonction de frère en contexte abbatial.

Révélateurs quant au contexte de réception de ce livre, ces indices demeurent cependant impuissants à rendre compte de son contexte de production, car tout indique que les interventions paratextuelles attribuées à la main normande ne remontent pas à l’époque de la fabrication du recueil. Le fait qu’elles aient pu être rattachées au nord-ouest de la France entre en contradiction avec la localisation proposée sur la base de la langue par l’éditeur du Reclus de Molliens, qui suppose pour sa part une origine dans l’est[65]. Leur manière d’occuper l’espace de la page abonde également en ce sens, car ces marqueurs se concentrent tous dans le coin droit de la marge supérieure des feuillets comme s’ils devaient composer avec les plages restantes d’un espace déjà occupé et formalisé par la mise en page initiale. Ces indices donnent en somme à supposer que le recueil n’a peut-être pas été produit dans le même contexte où il a été lu.

Or ils incitent également à interroger la chronologie des autres interventions. À l’inverse des rubriques et des illustrations ajoutées par la main normande, les « jeux graphiques » les plus complexes semblent bel et bien avoir fait partie du plan original de l’ouvrage. Dans la mesure où la plupart d’entre eux reposent sur le détachement des lettres finales à la marge, il est peu probable que leur présence se laisse expliquer par une intervention postérieure. Il suffit pour s’en convaincre d’imaginer le cas de figure inverse à partir de ces quelques vers cités plus haut (Miserere, str. 215, v. 6-7) :

BnF, fr. 2199, fol. 54r, str. 1, v. 1-3

Dieus auoit adam bien forme

í

Et de bones mours enforme

í

Quant par pechie se defform

a

Si ces lignes avaient été privées de leurs derniers caractères à l’origine, elles auraient présenté des difficultés de lecture considérables en se donnant non seulement comme incomplètes, mais en se trouvant également dépourvues de marqueurs temporels essentiels, soit les désinences du participe passé (« eí ») et à plus forte raison du passé simple (« a »), qui s’avèrent incontournables pour saisir la chronologie de l’action. En demeurant amputées de leur seule et unique lettre finale – d’une façon sans doute trop systématique, du reste, pour être accidentelle –, les nombreuses lignes de ce recueil qui font l’objet de détachement auraient ainsi contribué, à terme, à multiplier les obstacles de lecture, ce qui tend à suggérer qu’elles se présentaient comme telles dès la fabrication du livre. Le système de mise en scène de la forme du manuscrit BnF, fr. 2199 se laisse donc difficilement expliquer par l’ingérence d’un lecteur tardif dont la fantaisie – ou la connaissance des pratiques de mise en page plus communes à partir du xive siècle – se serait traduite par l’ajout de « jeux graphiques » à un livre déjà constitué. Quelle que soit la chronologie de chacune de ces interventions[66], il reste que leur présence conjuguée au sein de ce livre semble s’inscrire dans un système plus général qui permet déjà de dresser quelques constats élémentaires sur la réception médiévale de la strophe hélinandienne.

Le manuscrit BnF, fr. 2199 se donne comme une sorte de laboratoire d’exploration formelle. En réunissant exclusivement des textes en strophe d’Hélinand, il affiche déjà une forte unité du point de vue de la forme, qui se voit sans cesse renforcée par des interventions visuelles de toutes sortes. Depuis les dispositifs les plus simples comme l’ajout d’encre rouge ou de virgules à la marge jusqu’aux « jeux graphiques » les plus raffinés, ces différents marqueurs visuels, qui donnent à voir le fonctionnement du modèle strophique tout en insistant sur les figures de style qu’il autorise, tendent à suggérer que le moule strophique hélinandien ne peut être considéré comme un simple système de gestion des rimes et des rythmes, mais qu’il participe de façon active à l’identité poétique commune des poèmes d’Hélinand de Froidmont et du Reclus de Molliens. À ce titre, ces interventions peuvent fournir une occasion privilégiée de repenser la poétique même de ces trois textes à la lumière des éléments de forme qui ont pu attirer l’attention de certains lecteurs médiévaux. Faute de s’attarder sur chacune de ces interventions pour tenter de les expliciter une à une, il s’agira ici de se pencher sur les « jeux graphiques » les plus exceptionnels en tentant de dégager les tendances les plus lourdes qui semblent dicter leur composition.

Mise en page et mise en forme : des vers à l’envers de la chanson

Par-delà leur variété considérable, les « jeux graphiques » qui se démarquent du reste du recueil par leur plus grande complexité (fol. 53r-58v et fol. 69rv) partagent un important point commun. Chacun à leur manière, ils se réapproprient un même procédé qui devrait déjà être familier au lecteur de cet article : le rejet à la marge de la toute dernière lettre du vers. À la différence de certains manuscrits médio-latins qui n’hésitent pas à repousser des terminaisons complètes en bordure des feuillets, de façon à faire ressortir la richesse des rimes ou les différents effets de répétition développés en fin de vers[67], les « jeux graphiques » de ce livre hélinandien n’engagent en somme qu’un procédé des plus communs qui a été recensé comme on sait dans plusieurs manuscrits antérieurs, mais qui se voit développé sous une forme plus complexe en se conjuguant avec des dispositifs complémentaires tels que le recours à des « figures géographiques » ou à des traits modestement ornés. Dans le contexte d’un recueil de poèmes en strophe d’Hélinand, cette fixation sur la seule et unique lettre finale du vers est remarquable. Comme l’ont relevé plusieurs chercheurs, dont Jean Batany[68], le « goût de la rime riche » qui caractérise la poésie de langue d’oïl dans son ensemble et qui atteint des sommets dans la production didactique[69] se traduit dans les poèmes en hélinandiens par une prédilection marquée pour l’annominatio, la paronomase et les jeux de proximité sonore les plus variés. Or en persistant à se concentrer sur la seule et unique lettre finale du vers, les « jeux graphiques » du manuscrit BnF, fr. 2199 tendent à négliger le contenu et la richesse des rimes au profit du simple fait de leur alternance.

Il n’en reste pas moins que cette insistance sur les lettres finales devient régulièrement l’occasion d’attirer l’attention sur certains effets sonores alternatifs qui s’avèrent sans doute plus révélateurs encore, à savoir ceux qui reposent sur l’alternance des rimes féminines et masculines. Comme le passage du masculin au féminin repose le plus souvent sur l’ajout d’un simple « e » en final, le rejet de la dernière lettre à la marge fournit un outil plutôt adapté pour faire ressortir les jeux de genre comme en témoigne la mise en page de cette strophe du Miserere (str. 213, v. 1-12) qui souligne la mixité des rimes masculines en « it » et féminines en « ite »[70] :

En plus d’attirer le regard sur l’alternance du genre des rimes, la mise en page de ce feuillet tend à rehausser la sonorité d’ensemble qui se dégage de cette strophe mixte. En donnant tour à tour le masculin et le féminin d’une même finale pratiquement identique (« ite » / « it »), le douzain se voit traversé de toutes parts par un même fil vocalique en « i » qui lui offre une continuité sonore relevant pratiquement de l’assonance. En repoussant les dernières lettres à la marge, les finales restantes sur la colonne se réduisent par le fait même à leur plus simple expression vocalique en résonnant désormais en « i » et en « it », donnant ainsi à voir cette petite suite assonancée qui se faisait déjà entendre d’un bout à l’autre du douzain.

Ce même système de mise en page prend une dimension encore plus ludique du simple fait qu’il recourt, pour ce faire, à ces fameuses « figures géométriques ». Car ce même folio – doit-on y voir un hasard ?[71] – réunit deux douzains complets (fol. 54r, str. 1 et 2) dont l’alternance rimique est parfaitement opposée : alors que la première strophe donne, comme on sait, les rimes « it » / « ite » (Miserere, str. 213, v. 1-12), la seconde décline à l’inverse les finales « ite » / « it » (Miserere, str. 214, v. 1-12). Dans le texte du Reclus de Molliens, ce jeu d’inversion des structures se déploie non seulement au niveau des rimes, mais il trouve un prolongement sémantique en redoublant la contradiction sur le plan du sens : à la toute fin de la première strophe de ce duo inversé, en effet, alors même qu’il s’apprête à intervertir les genres et les rimes, l’auteur du Miserere ne manque pas de cultiver l’équivoque en s’engageant formellement à ne point « dédire » ce qu’il a « dit » (« De la chose qe cil a dite / Qi riens quil die ne desdit »). Il en résulte un effet de confusion sémantique et sonore particulièrement prégnant qui ne manque pas d’ajouter à la force d’impact de son propos : le contenu édifiant du passage, qui effectivement ne varie guère sur le plan du sens et qui poursuit un même développement sans se « dédire » d’une strophe à l’autre, paraît d’autant plus ferme quant à son propos qu’il se pose sur un arrière-fond rimique tout en contraste qui varie fortement, pour sa part, dans les rimes.

Ce jeu de continuité et de rupture qui se déploie simultanément sur le plan de la forme et du fond n’a certes rien de propre au manuscrit à l’étude. Reposant sur un simple effet de juxtaposition de strophes, qui se maintient à l’identique dans la quasi-totalité des témoins manuscrits du Miserere[72], il prend cependant une portée tout autre grâce aux interventions visuelles du manuscrit BnF, fr. 2199. Les « figures géométriques » qui se déploient de façon parfaitement symétrique sur cette feuille de parchemin tendent en effet à répliquer, sur le plan visuel, le rapport de symétrie déjà parfait qui se tissait entre ces deux strophes sur le plan des rimes et de la structure. En isolant les deux vers les plus ambigus au centre de la page (« De la chose qe cil a dite / Qi riens quil die ne desdit »), la composition d’ensemble du folio ne manque pas de mettre à l’honneur l’énoncé qui redouble l’équivoque en ce qui a trait au sens.

Loin d’être le seul feuillet à déployer une composition visuelle qui rehausse les jeux textuels du Reclus de Molliens, ce folio paraît d’autant plus emblématique du reste de l’ouvrage qu’il repose avant tout sur le genre des rimes. En effet, cette dynamique de base peut être relayée sous les formes les plus diverses en insistant notamment, comme l’illustrent les six premiers vers de ce douzain (Miserere, str. 229, v. 1-6), sur les effets de continuité assurés par le genre des rimes[73] :

BnF, fr. 2199, fol. 58r, str. 1

Hom ainsois qe la mors tempaign

e

De vanitei te descompaign

e

Puis qe mors a trait sa saiet

e

/

Est pietes au fox lontaign

e

Mais or est il tenps de gaaign

e

Or trait en miel en sa rusquet

e

/

En poursuivant la lancée amorcée ici sur l’ensemble de la strophe, ce système élémentaire qui persiste à renvoyer le « e » final à la marge contribue non seulement à souligner la composition exclusivement féminine du douzain, mais il tend à former un trait vertical parfaitement homogène en bordure du feuillet. Ce tracé tout à fait uniforme sur le plan visuel donne lieu à un nouvel entrechoc du son et de l’image. Car en assurant une continuité graphique fondée sur l’inlassable répétition de la lettre « e », la présentation affiche une forte unité visuelle qui dissone et qui détonne avec la rupture rimique bien réelle qui distingue les finales « aigne » et en « ete ». Il en résulte un nouvel effet de continuité et de contraste, qui se voit encore renforcé par la composition d’ensemble du feuillet. En réunissant cette strophe exclusivement féminine à un douzain intégralement masculin (Miserere, str. 230, v. 1-12) dont les finales consonantiques sont soumises aux mêmes « jeux graphiques » (fol. 58r, str. 1 et 2), une nouvelle ligne verticale formée cette fois de consonnes s’ajoute à la suite vocalique du haut du feuillet, si bien que le jeu d’unité et de rupture qui se déployait à l’échelle réduite de la strophe se voit à nouveau redoublé à l’échelle plus vaste de la page.

Par-delà les effets divers engendrés par la composition de tel ou tel feuillet, le fait même de porter attention au genre des rimes tend à jeter la lumière sur un enjeu plus fondamental, qui touche au coeur même de l’identité sonore hélinandienne. Car la question de l’alternance du féminin et du masculin renvoie précisément au point de rupture qui distingue cette strophe du domaine du chant. Depuis les travaux fondateurs menés en 1891 par Gotthold Naetebus jusqu’aux études les plus récentes[74], le principal critère discriminant utilisé par les philologues pour distinguer poèmes strophiques chantés et non chantés repose sur les modalités de l’enchaînement du féminin et du masculin.

Pour donner un bref aperçu de la teneur de ce critère, il suffit de citer les données éloquentes réunies par Levente Seláf : dans la quasi-totalité des chansons de troubadours et près de 94 % des chansons de trouvères[75], l’organisation des rimes se conforme de façon stricte à une seule et même règle, dite d’homogonie, qui veut que les rimes en position fixe conservent le même genre tout au long de la succession des strophes d’un même poème. Par exemple, la simple présence d’une rime masculine en position a dans la strophe initiale implique, dans un poème chanté, que toutes les rimes en position a des strophes suivantes adoptent à leur tour le genre masculin. La règle d’homogonie veut en somme que le système d’alternance du féminin et du masculin annoncé en tête de texte – quels que soient les genres attribués en incipit à chaque position (a, b, c ou autre) – se maintienne à l’identique du début à la fin du poème chanté. À l’inverse, les formes strophiques comme le douzain d’Hélinand qui appartiennent à la classe des « literae sine musica » refusent de se conformer à cette règle en adoptant pour leur part une composition hétérogone, qui leur permet de faire varier librement le genre des rimes. Que l’on pense, en guise d’illustration, aux quelques exemples tout juste cités qui pouvaient juxtaposer une strophe exclusivement féminine à un douzain intégralement masculin, pouvant même aller jusqu’à cultiver des rapports de symétrie en rapprochant une strophe mixte en « it » / « ite » avec son double inversé en « ite » / « it ». À l’exception des quelques poèmes tardifs comme O digne préciosité dont la composition rimique rappelle celle des poèmes chantés et qui forment moins de 5 % du corpus, l’hétérogonie est représentée dans l’ensemble des textes en strophe d’Hélinand et par le fait même, dans les trois poèmes conservés dans le manuscrit à l’étude[76].

Sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’exposé de ce critère, voire dans les débats théoriques entourant sa capacité à tracer une rupture définitive entre deux modes de performance pouvant potentiellement s’entrecouper[77], l’hétérogonie généralisée des poèmes hélinandiens est déjà révélatrice. Qu’elle permette ou non de distinguer le domaine du chant de celui de la récitation, cette caractéristique partagée par 95 % des poèmes en strophe d’Hélinand suffit à elle seule à leur assurer une certaine singularité par rapport aux textes des chansonniers qui se situent de l’autre côté du système gonique dans la quasi-totalité des cas. Elle s’avère d’autant plus déterminante qu’elle prend des implications sonores tout à fait tangibles qui touchent au coeur même de la musicalité du rythme hélinandien. Car faut-il le rappeler, les terminaisons dites féminines ne sont pas « tout à fait muettes[78] » dans l’ancienne langue : l’ajout du « e » féminin à la fin d’une ligne d’octosyllabe peut donc suffire à elle seule à engendrer un léger effet d’arythmie, comme si cette présence féminine en finale venait ajouter une sorte de « neuvième son » troublant l’équilibre cadencé de l’octosyllabe.

Formule paradoxale s’il en est, l’idée d’un neuvième son s’ajoutant à un rythme de huit pieds trouve pourtant une certaine légitimité dans le vocabulaire utilisé dans le tout premier document poétologique qui fait mention de la strophe hélinandienne. Dans la seule et unique phrase qu’il consacre à cette « taille de rime », l’auteur anonyme des Règles de la seconde rhétorique (v. 1411-1432) prend la peine de souligner que son rythme se traduit, à ses oreilles, par une cadence légèrement irrégulière : « Autres tailles sont de douzaines croisiez, chascune ligne de 8 silabes en son masculin et de 9 en son feminin[79]. » Dans le cadre d’une description aussi succincte[80], l’attention accordée à cette différence de rythme est remarquable. Non seulement elle tend à suggérer que certaines « oreilles médiévales » ont pu être sensibles aux effets de décalage rythmique engendrés par les différences de genre, mais elle peut également indiquer, selon Levente Seláf, que la libre alternance du féminin et du masculin a pu être envisagée comme l’un des caractères distinctifs de la strophe d’Hélinand :

La remarque sur les syllabes [dans les Règles de la seconde rhétorique] indique que l’auteur est conscient de la particularité selon laquelle les octosyllabes féminins et masculins sont placés au même niveau dans cette forme, contrairement aux habitudes de la poésie dite lyrique. C’est un faible indice de l’hétérogonie acceptée dans le cas de cette structure[81].

L’indice est bien là, mais comme le veut ce chercheur, il peut en effet paraître « faible » – d’autant plus qu’il s’inscrit dans le contexte d’une documentation tardive qui s’avère parfois en décalage, comme on le sait, avec les pratiques d’écriture et de lecture de l’« âge d’or » hélinandien. Il reste que cet indice textuel gagne une certaine force devant le témoignage visuel du manuscrit BnF, fr. 2199 qui déploie les systèmes graphiques les plus « ingénieux[82] » pour souligner différents jeux sonores rendus possibles par la libre alternance des genres. Caractéristique rimique qui a su retenir l’attention d’un poéticien anonyme du xve siècle comme elle avait déjà servi de fondements à quantité de « jeux graphiques » dans un certain manuscrit xiiie siècle, les licences rimiques de l’hétérogonie se laissent hisser, du point de vue de la réception médiévale, au rang des traits définitoires de l’identité hélinandienne.

Or pour apprécier pleinement le statut de l’hétérogonie dans l’identité formelle de cette strophe, une brève mise en contexte s’impose. Loin d’être l’apanage de la poésie hélinandienne, les jeux d’alternance entre le féminin et le masculin réapparaissent dans quantité de formes médiévales : depuis l’incontournable couplet d’octosyllabes à rime plate jusqu’aux fameuses laisses monorimes et assonancées des chansons de geste en passant par toute la gamme des formes non strophiques, l’hétérogonie est loin de former l’exception, mais elle s’impose pratiquement comme la règle dans une partie importante, voire dominante de la production littéraire médiévale. L’originalité hélinandienne ne réside donc pas là. La nouveauté introduite par Hélinand de Froidmont – car nouveauté il y a – consiste plutôt à importer ce système flexible en ce qui a trait au genre dans un domaine littéraire qui l’excluait jusqu’alors, à savoir celui de la poésie en strophe isométrique, qui demeurait jusque-là l’apanage des chansons de troubadours et de trouvères. En d’autres termes, les poèmes en strophe hélinandienne donnent lieu à un mariage improbable entre la rigidité du cadre de la strophe isométrique et la relative flexibilité de l’hétérogonie qui autorise, au niveau des rimes, le libre choix des genres.

Appelé à caractériser l’ensemble des formes de la classe des « literae sine musica », cet alliage singulier qui demeure pratiquement sans précédent avant les Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont (v. 1195)[83] semble d’ailleurs faire l’objet d’une réflexion métapoétique dès les premières strophes de ce texte fondateur comme l’a bien montré Jean Batany[84]. À une époque où la simple présence d’une strophe isométrique littéraire devait suffire à soulever une attente d’homogonie – compte tenu du précédent formé par le corpus lyrique du xiie siècle –, le premier poète hélinandien n’hésite pas à juxtaposer des strophes totalement hétérogones à l’ouverture de ses Vers de la mort[85]. Non content d’imposer une rupture nette avec l’« horizon d’attente » homogone de la chanson, il l’affirme haut et fort en misant pour ce faire sur le contenu sémantique de la strophe qui assure la rupture :

Vers de la mort, str. 2, v. 1-12Morz, va m’a çaus qui d’amors chantent

Et qui de vanité se vantent,

Si les apren si a chanter

Com font cil qui par ce t’enchantent

Que tot hors del siecle se plantent,

Que tu nes puisses sozplanter.

Morz, tu ne sés çaus enchanter

Qui le tien chant suelent chanter

Et la paor Dieu en enfantent :

Cuers qui tel fruit puet enfanter,

Por voir le puis acréantent

Que nul tien gieu ne le soplantent.

Ce douzain, qui suffit déjà par sa simple présence à affirmer une distance nette avec les codes sonores de la tradition lyrique antérieure, devient l’occasion d’affirmer d’entrée de jeu un refus explicite de la chanson : « Morz, va m’a çaus qui d’amors chantent. » Alors que le vocabulaire du chant fait ici l’objet d’une longue cascade de paronomases (« chantent », « chanter », « enchantent », « enchanter », « chant », « chanter »), il est appelé à s’effacer brusquement par la suite en disparaissant tout bonnement du poème, qui doit pourtant se déployer sur près de 600 vers encore. Tout se passe alors comme si l’auteur du premier poème hélinandien devait d’abord régler ses comptes avec la chanson avant d’« enfanter » une forme nouvelle destinée à la « soplanter », une forme qui refuse de chanter l’amour pour mieux dire la mort et qui admet, au sein du corset rigide de la strophe isométrique, le libre mélange des genres.

Faute de combler les nombreuses lacunes de la documentation textuelle portant sur la poésie hélinandienne, les « jeux graphiques » du manuscrit BnF, fr. 2199 fournissent de modestes indices visuels qui s’avèrent hautement révélateurs dans la perspective d’une poétique de la réception. Qu’ils se limitent à de simples virgules ajoutées en marge ou qu’ils engagent des systèmes visuels d’une complexité jusque-là inédite, les interventions visuelles de toutes sortes qui attirent une attention ininterrompue sur le formulaire métrique hélinandien et sur les jeux de forme qu’il autorise tendent en effet à indiquer que certaines considérations en apparence purement formelles ont pu infléchir en profondeur la réception médiévale de ce corpus – du moins dans le contexte clérical et normand où ce livre de bestsellers hélinandiens a pu circuler jusqu’au xvie siècle. En plus d’inciter à accorder une attention plus accrue aux éléments de forme dans l’analyse littéraire de ce corpus, ces indices peuvent contribuer à une meilleure appréciation du statut de la strophe hélinandienne en elle-même. Loin de se limiter à un simple dispositif formel destiné à organiser la surface rimique et rythmique de poèmes par ailleurs disparates, elle semble s’accompagner de codes d’écriture et de pratiques de lecture spécifiques qui, au terme d’une analyse plus approfondie, promettent de dégager des perspectives de recherche nouvelles.

Appendices

Note biographique

Doctorante en littérature médiévale à l’Université de Montréal, Ariane Bottex-Ferragne travaille sous la direction du professeur Francis Gingras à la rédaction d’une thèse intitulée Le parfait exemple du Reclus de Molliens : vers une poétique de la réception du texte didactique médiévale (xiiie-xve siècles). Elle a partagé les fruits de ses recherches, qui portent sur les littératures savantes et édifiantes, sur les théories de la réception et sur le livre médiéval, dans le cadre de communications, de contributions et d’articles. Parmi ceux-ci : « De la production à la réception : le Reclus de Molliens en morceaux dans les recueils de fabliaux », dans Gabriele Giannini et Francis Gingras (dir.), Les centres de production des manuscrits vernaculaires au Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2016, p. 139-160 ; « L’esprit du bourgeois ou l’esprit du bourg : le siècle dans tous ses états dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 25545 », dans Olivier Collet, Francis Gingras et Richard Trachsler (dir.), Études françaises : Lire en contexte : enquête sur les manuscrits de fabliaux, vol. 48, no 3, 2012, p. 127-151 ; « Le “court Moyen Âge” de la Navigation de saint Brendan : extinction et réception d’une tradition textuelle », Memini, no 13, 2009, p. 67-83 et « Lire le roman à l’ombre de l’“estoire” : tradition manuscrite et programmes de lecture des romans d’antiquité », Florilegium, vol. 29, 2012, p. 33-63.

Notes

-

[1]

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une thèse en cours de rédaction sur la poétique de la réception des poèmes du Reclus de Molliens qui est financée par le CRSH et dirigée par Francis Gingras.

-

[2]

Pour la datation du poème et l’attribution de l’invention de cette strophe à Hélinand de Froidmont, voir Les Vers de la mort par Hélinant, moine de Froidmont (éd. Friedrich Wulff et Emanuel Walberg), Paris, Firmin Didot, 1905, p. iii-xxxi.

-

[3]

Appellations médiévales variées, voir Levente Seláf, « La strophe d’Hélinand : sur les contraintes d’une forme médiévale », dans Levente Seláf, Patrizia Noel et Joost van Driel (dir.), Formes strophiques simples. Simple Strophic Pattern, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, p. 81-82.

-

[4]

Même si le quatrain d’alexandrin monorime (12aaaa) reste la plus ancienne forme strophique réputée non chantée (dernier tiers du xiie siècle), l’émergence quasi contemporaine de la strophe d’Hélinand (v. 1195) se distingue de ce précédent par son statut de « Monogenese » dans la mesure où la forme des Vers de la mort émerge et se développe dans l’espace spécifique de la langue d’oïl sans l’interférence d’un modèle latin ou d’une tradition parallèle liée à d’autres langues vernaculaires. Voir Levente Seláf, « Parallele Geschichten : die altfranzösischen nicht-lyrischen Dichtung und die Sangsprüche », dans Dorothea Klein et al. (dir.), Sangspruchdichtung : Gattungskonstitution und Gattungsintererenzen im europäischen Kontext, Tübingen, Max Niemeyer, 2007, p. 312-322.

-

[5]

Michel Zink, « Rythmes de la conscience : le noué et le lâché des strophes médiévales », dans Odile Bombarde et Yves Bonnefoy (dir.), Poésie et rhétorique : la conscience de soi de la poésie, Paris, Lachenal & Ritter, coll. « Pleine marge », 1997, p. 55-68.

-

[6]

Levente Seláf, « La strophe d’Hélinand : sur les contraintes d’une forme médiévale », p. 73-76. Pour la liste des textes, voir Levente Seláf (dir.), Le Nouveau Naetebus : poèmes strophiques non lyriques des origines à 1400, Budapest, Eötvös Loránd. En ligne : nouveaunaetebus.elte.hu/kereso.php (page consultée le 9 juillet 2016).

-

[7]

Adolf Bernhardt, Die alfranzösische Helinandstrophe, Münster, Aschendorfsche Buchdruckerei, 1912, p. 115-123 et p. 126-129.

-

[8]

Het Middelnederlansche leerdicht Rinclus (éd. Pieter Leendertz Jr.), Amsterdam, Leendertz, 1893 ; Die Pelgrimage vander menscheliker creaturen (éd. Ingrid Biesheuvel), Hilversum, Verloren, coll. « Middeleeuwse studies en bronnen », 2005.

-

[9]

Levente Seláf, art. cit., p. 83-85.

-

[10]

Dans Pierre Bec, La lyrique française au Moyen Âge (xiie-xiiie siècles). Contribution à une typologie des genres poétiques médiévaux, Paris, Picard, 1977, p. 39-40, cette expression désigne les poèmes jadis rangés dans la catégorie des textes strophiques non lyriques par Gotthold Naetebus, Die nicht-lyrischen Strophenformen des Altfranzösischen, Leipzig, Hirzel, 1891.

-

[11]

Levente Seláf, « Parallele Geschichten : die altfranzösischen nicht-lyrischen Dichtung und die Sangsprüche », p. 318.

-

[12]

Sur le caractère récurrent de ce problème, voir la réflexion séminale de Hans-Robert Jauss, « Littérature médiévale et théorie des genres », Poétique, no 1, 1970, p. 79-101.

-

[13]

La strophe hélinandienne est mentionnée dans quatre textes, à savoir les Règles de la seconde rhétorique anonymes (v. 1411-1432), le Doctrinal de la seconde rhétorique de Baudet Herenc (1432), L’Art de rhétorique de Jean Molinet (1493) ainsi que le Traité de rhétorique anonyme (v. 1495-1500). Recueil d’Arts de seconde rhétorique (éd. Ernest Langlois), Genève, Slatkine Reprint, 1974 [Paris, Imprimerie nationale, 1902], p. 29-33, 195-196, 223 et 259.

-

[14]

Pour la datation, voir ibid., p. xv-lxxxvii.

-

[15]

Levente Seláf, Chanter plus haut : la chanson religieuse vernaculaire au Moyen Âge, essai de contextualisation, Paris, Honoré Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2008, p. 73-90 et, du même auteur, « La strophe d’Hélinand : sur les contraintes d’une forme médiévale », p. 83-89.

-

[16]

Ibid., p. 89.

-

[17]

Recueil d’Arts de seconde rhétorique, p. 223.

-

[18]

Datation rapportée par Adolf Bernhardt, op. cit., p. 73.

-

[19]

Au sein de ce sous-ensemble, le seul texte daté de l’« âge d’or » hélinandien (i. e. 1300) se distingue aussi par son origine anglo-normande. Levente Seláf, art. cit., p. 85-87.

-

[20]

Pour le caractère homogone de ce texte, voir Levente Seláf, ibid., p. 83-87. Un développement plus détaillé sur l’homogonie accompagné de références plus complètes suivra ici infra.

-

[21]

Idem.

-

[22]

Voir ci-dessus, note 7.

-

[23]

Pour les éditions et les études sur ces textes, on se contentera ici de renvoyer à la sélection bibliographique de Geneviève Hasenohr, Michel Zink et al. (dir.), Dictionnaire des lettres françaises, t. I, Paris, Librairie Générale Française, coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1992.

-

[24]

Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle (éd. Anton van Hamel), Paris, Vieweg, 1885.

-

[25]

Datation suivant Les Vers de la mort par Hélinant, moine de Froidmont, p. xxvii-xxxi.

-

[26]

Voir « Reclus de Molliens », dans Anne-Françoise Leurquin et Marie-Laure Savoye (dir.), JONAS : répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d’oc et d’oïl, Paris, IRHT/CNRS, 1998-2013. En ligne : jonas.irht.cnrs.fr/consulter/oeuvre/recherche_oeuvre.php (page consultée le 9 juillet 2016). Pour l’origine médiévale ou moderne des manuscrits, voir la fiche de chacun.

-

[27]

« Rutebeuf » et « Adam de la Halle », dans ibid.

-

[28]

« Jean Chapui », dans ibid. Pour l’édition de ce texte autrefois attribué à Jean de Meun et aussi connu sous les titres de Trésor ou de Codicille, voir « Le Trésor de Maistre Jean de Meun ou les Sept articles de la foi », dans Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meun (éd. Dominique Martin Méon), Paris, Firmin Didot, 1814, t. III, p. 331-395.

-

[29]

Il convient de rappeler que Levente Seláf et Adolf Bernhardt sont les seuls à appuyer cette observation sur l’analyse d’ensemble du corpus. Pour d’autres études allant en ce sens, voir notamment Jean Batany, « Un charme pour tuer la mort : la “strophe d’Hélinand” », dans Jean-Charles Payen (dir.), Farai chansoneta novela. Hommage à Jean Charles Payen, Caen, Centre de publication de l’Université, 1989, vol. I, p. 37-45 ; Jean-Pierre Bobillot, « La mort, le moi(ne) et Dieu. Une approche de la ratio formae dans les Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont », Poétique, no 77, 1989, p. 93-111 ; Aurelio Roncaglia, « La strofe d’Elinando », Metrica, no 4, 1986, p. 21-36 ; Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 406-418.

-

[30]

Levente Seláf, op. cit., p. 88-89 et « La strophe d’Hélinand : sur les contraintes d’une forme médiévale », p. 87-89.

-

[31]

Jean-Pierre Bobillot et Aurelio Roncaglia adoptent un point de vue similaire en proposant respectivement d’aborder ce douzain comme une « ratio formae » (art. cit., p. 93-111) et comme une « struttura formale [che] puo venire riconosciuta come “segnale d’annuncio” » (art. cit., p. 21 sqq.).

-

[32]

Hans-Robert Jauss, art. cit., p. 82.

-

[33]

Pour la datation et la description matérielle, voir Anne-Françoise Labie-Leurquin « Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 2199 », dans Maria Careri (dir.), Album de manuscrits français du xiiie siècle : mise en page et mise en texte, Rome/Paris, Viella/IRHT, 2001, p. 27-30.

-

[34]

Recension lacunaire dans le corps du texte, mais quasi complète pour ce qui est du nombre des strophes (48 strophes sur 50), voir le travail de Friedrich Wulff et Emanuel Walberg dans Les Vers de la mort par Hélinant, moine de Froidmont, p. liii-lvii.

-

[35]

D’après Anton van Hamel, Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. vii-ix et Anne-Françoise Labie-Leurquin, art. cit., p. 27-30.

-

[36]

Ibid., p. 29.

-

[37]

Voir notamment les exemples de manuscrits vernaculaires recensés dans Pascale Bourgain, « Qu’est-ce qu’un vers au Moyen Âge ? », Bibliothèque de l’École des chartes, no 147, 1989, p. 277-279 et dans Terry Nixon, « Amadis et Ydoine and Erec et Enide : reuniting membra disjecta from early Old French manuscripts », Viator, vol. 18, n˚ 1, 1987, p. 229-236.

-

[38]

Terry Nixon, art. cit., p. 229-236.

-

[39]

Ibid., p. 229 : « plusieurs manuscrits et fragments d’origine française et anglaise datés de la fin du xiie à la première moitié du xiiie siècle ». Nous traduisons.

-

[40]

Pour la datation et la description matérielle de ce ms., voir « BNF fr. 19531 » dans JONAS. En ligne : jonas.irht.cnrs.fr (page consultée le 7 juillet 2015).

-

[41]

Occurrence relevée par Levente Seláf, op. cit., p. 68-69. Voir Gallica, Paris, Bibliothèque nationale de France. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90075251/f170.image.r= (page consultée le 18 août 2016).

-

[42]

Pour la datation et la description matérielle, voir Catalogue of Illuminated Manuscripts, Londres, British Library. En ligne : www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19356 (page consultée le 16 août 2016).

-

[43]

Deux Poèmes de Nicholas Bozon. Le Char d’Orgueil. La lettre de l’empereur Orgueil (éd. Johan Vising), Götebord, Elander, 1919.

-

[44]

Voir « De la Femme et de la pye » (éd. Achille Jubinal), dans Nouveau recueil des contes, dits, fabliaux et autres pièces inédites des xiiie, xive et xve siècles, Paris, Pannier, 1839-1842, t. II, p. 326-329.

-

[45]

Pour une reproduction de l’original, voir Catalogue of Illuminated Manuscripts. En ligne : www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=58548 (page consultée le 17 août 2016).

-

[46]

Pascale Bourgain et al., Entre vers et prose : l’expressivité dans l’écriture latine médiévale, Paris, École des chartes, coll. « Mémoires et documents de l’école des chartes », 2015, p. 73-98.

-

[47]

Anne-Françoise Labie-Leurquin, art. cit., p. 29.

-

[48]

Levente Seláf, art. cit., p. 87.

-

[49]

Pour le détail de l’organisation matérielle des feuillets, voir Anne-Françoise Labie-Leurquin, art. cit., p. 29.

-

[50]

Pour la reproduction du feuillet cité, voir Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f118.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 16 août 2016).

-

[51]

Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. vii-ix.

-

[52]

Remarques valables jusqu’à la fin du présent texte : développement des abréviations suivant la graphie de l’édition ibid., p. 133-285 ; représentation ne rendant pas compte du détachement des initiales de vers et des dimensions de 2UR des lettrines initiales ; initiales de vers rouge rendues ici en gras. Voir Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f117.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 16 août 2016).

-

[53]

Recueil d’Arts de seconde rhétorique, p. 29.

-

[54]

Pour la reproduction des systèmes schématisés ici, voir les fol. 54r et 54v sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f119.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 et gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f120.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (pages consultées le 16 août 2016).

-

[55]

Pour un exemple de ces deux systèmes, voir notamment les fol. 55v et 65v sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f122.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 et gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f142.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (pages consultées le 16 août 2016).

-

[56]

Pour un exemple de ces deux systèmes, voir notamment les fol. 1v et 56v sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f14.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 et gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f124.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (pages consultées le 16 août 2016).

-

[57]

Ibid. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f15.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 19 août 2016).

-

[58]

Ibid. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f288.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 19 août 2016).

-

[59]

Ibid. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f47.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 19 août 2016).

-

[60]

Voir notamment Paul Zumthor, op. cit., p. 406-418 ; Jean-Pierre Bobillot, art. cit., p. 93-111 ; Levente Seláf, op. cit. et Sylvère Menegaldo, Le dernier Ménestrel ? Jean de la Mote, une poétique en transition, Genève, Droz, coll. « Publications Romanes et Françaises », 2015.

-

[61]

Ibid., p. 257.

-

[62]

Pour une reproduction des deux marqueurs paratextuels évoqués, voir Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f201.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 et gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f177.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22, (pages consultées le 16 août 2016).

-

[63]

Voir notamment les articles réunis dans Maria Careri (dir.), op. cit. et dans Sylvie Triaire et Patricia Victorin (dir.), Deviser diviser : pratiques du découpage et poétiques du chapitre de l’Antiquité à nos jours, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Littératures », 2011.

-

[64]

Anne-Françoise Labie-Leurquin, art. cit., p. 27. Voir l’ex-libris sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f228.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 16 août 2016).

-

[65]

Anton van Hamel, Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. vii-ix.

-

[66]

Il est à noter que la chronologie établie ici sur la base des détachements de lettres ne peut s’appliquer aux dispositifs plus simples comme ceux qui reposent sur la présence de virgules ou de points-virgules, lesquels demeurent plus difficiles à dater.

-

[67]

On pense par exemple à ce poème médio-latin sur l’essence divine où chaque vers se termine par la finale « esse », laquelle se voit intégralement repoussée à la marge en fin de ligne dans un manuscrit du xiiie siècle (BnF, lat. 16699, fol. 174). Exemple rapporté par Pascale Bourgain et al., op. cit., p. 94.

-

[68]

Jean Batany, art. cit., p. 39-45. Voir aussi Michel Zink, art. cit., p. 59-66 et Nancy Freeman Regalado, Poetic Patters in Rutebeuf : a Study of Noncourtly Poetic Modes of the Thirteenth Century, New Haven, Yale University Press, coll. « Yale romanic studies », 1970.

-

[69]

Ibid., p. 191-192.

-

[70]

Voir le fol. 54r sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f119.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 19 août 2016).

-

[71]

Le choix de mise en texte, qui consiste à maintenir l’intégrité des douzains en les alignant deux à deux sur les 24 lignes d’une même page, est loin de s’imposer comme une tendance systématique dans la tradition manuscrite de ces trois textes. Alors que Levente Seláf n’en fait aucune mention dans son développement sur la mise en page des Vers de la mort (op. cit., p. 62-64), l’analyse de la trentaine de manuscrits relevés par l’éditeur du Reclus de Molliens (Anton van Hamel, dans Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. vii-lxxxv) confirme que cette tendance n’a rien d’un passage obligé, ce qui tend à indiquer que le rapprochement des douzains dans le manuscrit à l’étude relève d’un choix délibéré. Est-il possible, à ce titre, que le rapprochement de certaines strophes sur un même feuillet ait été le fruit d’un calcul ? Et sinon, peut-on envisager que la juxtaposition particulière de certains duos de strophes ait pu influencer le choix des « jeux graphiques » utilisés ?

-

[72]

À une seule exception près (BnF, fr. 1763), cette juxtaposition se maintient à l’identique dans l’ensemble des témoins du Miserere, voir Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. 250.

-

[73]

Voir le fol. 58r sur Gallica. En ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506266b/f127.image.r=%22fran%C3%A7ais%202199%22 (page consultée le 19 août 2016).

-

[74]

Adolf Tobler dans Gotthold Naetebus, op. cit., p. 3-11. Voir aussi Ulrich Mölk et Friedrick Wolfzettel, Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350, Munich, W. Fink, 1972, puis Nouveau Naetebus. En ligne : nouveaunaetebus.elte.hu/verslista.php (page consultée le 16 août 2016).

-

[75]

Levente Seláf, « Parallele Geschichten : die altfranzösischen nicht-lyrischen Dichtung und die Sangsprüche », p. 312-313.

-

[76]

Les proportions sont similaires dans les autres corpus associés aux « literae sine musica », voir « Homogonie » dans Nouveau Naetebus. En ligne : nouveaunaetebus.elte.hu (page consultée le 16 août 2016).

-

[77]

Pour un compte-rendu détaillé de ces débats, voir Levente Seláf, op. cit., p. 37-54.

-

[78]

Ibid., p. 69.

-

[79]

Recueil d’Arts de seconde rhétorique, p. 29.

-

[80]

Un exemple d’une dizaine de strophes vient toutefois compléter la description, voir ibid., p. 29-33.

-

[81]

Levente Seláf, op. cit., p. 81-82.

-

[82]

Voir Anton van Hamel, Li Romans de Carité et de Miserere du Renclus de Moiliens : poèmes de la fin du xiie siècle, p. vii-ix.

-

[83]

Voir supra, note 4.

-

[84]

Jean Batany, art. cit., p. 40-45.

-

[85]

Ibid., p. 41-43.

List of figures

Fig 1

Fig 2