Abstracts

Résumé

Cette étude se penche sur la fonction performative de la traduction dans le contexte du combat pour la survie de l’identité française à la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle. Entre 1877 et 1913 parurent dans les Comptes-rendus de l’Athénée louisianais plusieurs traductions de textes d’origine et de genre variés. L’objectif de l’Athénée était clairement la préservation de la culture française à la Nouvelle-Orléans, projet quelque peu désespéré en cette fin de siècle où les différences culturelles de toutes sortes, déjà passablement estompées par les périodes pénibles et volontairement unificatrices de la Guerre civile et de la Reconstruction, semblaient destinées à disparaître complètement.

Mots-clés:

- Créole,

- Nouvelle-Orléans,

- performativité,

- identité,

- XIXe siècle

Abstract

This paper examines the performative function of translation in the context of the struggle for survival of a French identity in 19th century New Orleans. Between 1877 and 1913 were published in the Comptes-rendus de l’Athénée louisianais several translations of texts from various languages and genres. The purpose of the Athénée was clearly to preserve French culture in New Orleans, a rather desperate project at the end of a century marked by the erasure of cultural differences through the difficult and willfully unifying times occasioned by the Civil War and the period of Reconstruction.

Keywords:

- Creole,

- New Orleans,

- performativity,

- identity,

- 19th Century

Article body

À la fin du XIXe siècle, la minorité francophone des Créoles de la Nouvelle-Orléans dut avoir recours à toutes les stratégies possibles pour sauver la langue française et, partant, une identité unique aux États-Unis qui était de plus en plus menacée dans l’océan anglophone américain. Au lendemain de la guerre civile et des efforts de reconstruction du Sud, les Créoles se trouvèrent dans une situation d’extrême marginalisation qui les força à résister coûte que coûte aux efforts de la nation pour les englober. Leur différence émanait de leur statut de Créoles, de leurs origines latines, de leur catholicisme, de leur politique élitiste et de leur attachement à la culture européenne. Le terme créole, à l’origine un mot portugais, crioulo, ou espagnol, criollo, s’est d’abord référé sur le continent des Amériques aux esclaves élevés dans les colonies; en Louisiane, la désignation créole fut très vite l’objet d’une succession d’appropriations de la part de diverses classes sociales au gré de tensions politiques, comme une façon de marquer une différence. Les dirigeants blancs, ancêtres des membres de la minorité dont il est question ici, se déclarèrent Créoles pour raffermir leur pouvoir et leur pureté raciale[1].

Dans ce jeu de l’identité, la traduction s’avéra être une stratégie importante en raison des possibilités de performativité qu’elle offrait, aussi bien dans le sens linguistique que dans celui de performance. Le combat livré pour la survie d’une identité créole s’exprimant en français fut en effet une lutte discursive que l’on suit dans le corpus littéraire et journalistique produit par un nombre impressionnant d’auteurs de l’époque et dont je n’examine ici qu’une petite partie, à savoir les traductions parues entre 1877 et 1913 dans les Comptes-rendus de l’Athénée louisianais (CRAL), périodique publié tous les deux mois et créé par un groupe de Créoles blancs se réunissant régulièrement pour des lectures et des échanges intellectuels. L’objectif de cet Athénée était clair et consistait à maintenir le prestige de la langue et de la culture françaises envers et contre tout. La guerre civile et la Reconstruction avaient déjà eu des effets désastreux sur les différences culturelles en voulant unifier la région au profit des Américains anglophones.

Le rôle joué par la traduction dans cette entreprise pose un paradoxe intéressant : d’un côté, la traduction est appelée à renforcer une identité interne et, d’un autre côté, elle ouvre en fait cette dernière aux influences externes. Selon Toury, ce problème se pose à l’égard de toutes les littératures mineures puisqu’elles dépendent de la traduction pour leur développement (Toury, 1980, pp. 27, 111, 114-128, 131-146), mais, à la Nouvelle-Orléans, le processus était renversé, puisqu’il s’agissait de préserver une culture minoritaire qui finirait toutefois par être effacée au cours du XXe siècle[2]. Bien que la résistance ait été vouée à l’échec, mettre en jeu son identité à travers les traductions permettait de mieux s’inscrire dans le contexte élargi du continent américain et, malgré le risque de trop se diluer, revenait à renouveler certains aspects de cette identité grâce à des influences externes. En Louisiane, et à la Nouvelle-Orléans à cette époque-là, la traduction était performative dans le sens qu’elle faisait acte de résistance contre l’emprise de l’anglais et de la culture des États-Unis. Les traducteurs eux-mêmes étaient des acteurs, des interprètes de la traduction en tant que mode, ou médium, car ils se mouvaient dans un milieu multiculturel et multilingue, et ils choisissaient des textes à traduire selon leurs propres intérêts, mais souvent selon les performances littéraires et scientifiques de l’époque. Cette étude s’inscrit donc dans le cadre d’un nouveau mouvement de recherches au sein des American Studies qui envisage la nation américaine par rapport au continent des Amériques et aux échanges culturels responsables de sa formation. Retrouver, ré-examiner et valoriser les documents multilingues des États-Unis s’inscrit dans cette entreprise et permet de remédier à l’oubli dans lequel ils sont tombés depuis les efforts d’unification du XIXe siècle et en raison, précisément, de ceux-ci[3].

Dans cette perspective, il me semble utile de considérer l’activité traduisante comme caractérisée par sa performativité en m’inspirant au départ des premiers écrits de Judith Butler qui déclare : « The speech act is at once performed (and thus theatrical, presented to an audience, subject to interpretation), and linguistic, including a set of effects through its implied relation to linguistic conventions » (Butler, 1999, p. xxv). L’identité que les Créoles s’acharnaient à préserver relevait de cette double représentation : leur différence linguistique et culturelle devait se dire et se jouer pour être sauvegardée et la traduction fut une des stratégies principales qui les aida à se réclamer d’une culture française élargie à l’échelle européenne. Le paradoxe mentionné plus haut était en fait incarné en la personne même des traducteurs, puisque, eux-mêmes multilingues, ils se positionnaient entre les cultures et contribuaient par leur art à créer une identité créolisée par le truchement de plusieurs langues et cultures. De plus, l’espace louisianais qui était le théâtre de cette mise en jeu identitaire était, dès le départ, un espace de traduction et de négociation entre des identités multiples, à savoir amérindienne, africaine, française, créole, américaine et immigrante de toutes sortes. L’analyse des textes choisis pour être traduits et publiés dans les CRAL révèle que ces interprétations, dans le sens théâtral, prolongeaient en fait la mise en scène coloniale faite par les Européens sur le continent américain.

Le corpus

Le fondateur de l’Athénée louisianais est Alfred Mercier, l’auteur de l’Habitation à Saint-Ybars, récemment analysé par Lawrence Rosenwald comme un roman de la plantation; Rosenwald le qualifie d’oeuvre véritablement bilingue, représentant à la fois le français standard et le français créole de la Louisiane. Il estime que le roman est un exemple parfait de la performativité de la traduction entre des langues réciproquement inintelligibles mais reliées (Rosenwald, 2002).

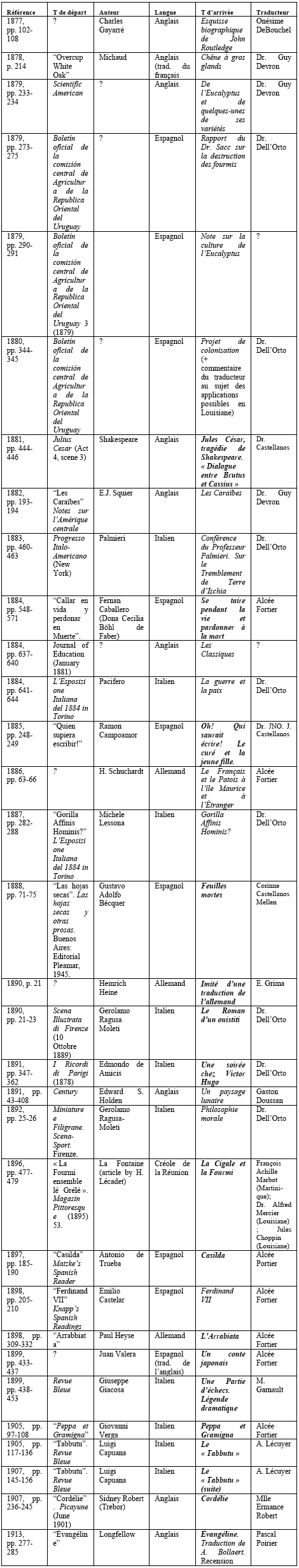

Parmi les autres Créoles se joignant à Mercier figuraient les généraux Pierre Soulé et P.G.T. Beauregard, l’historien Charles Gayarré et l’écrivaine/traductrice Léona Queyrouze, qui était aussi une amie de Lafcadio Hearn. En plus des traductions du corpus qui est reproduit sous forme de tableau ci-dessous, les membres de l’Athénée écrivirent des essais sur nombre de sujets et en particulier sur la langue, tel celui intitulé « De l’utilité de la langue française aux États-Unis » d’Octave Huard (Huard, 1882). Les réunions et le périodique suivaient le modèle classique établi par Athénée, l’érudit grec qui, au IIIe siècle, rassembla sous le titre de Deipnosophistai une collection d’anecdotes et de citations provenant de quelque 1500 oeuvres et 700 auteurs. Lors des réunions, les Athéniens louisianais échangeaient les nouvelles venant d’Europe et des Amériques et faisaient la lecture de leurs derniers écrits ou traductions. Leurs activités rehaussaient le profil de la culture française, prouvaient que la Nouvelle-Orléans était ouverte sur le monde et qu’ils étaient eux-mêmes au courant des découvertes scientifiques et des grands écrivains de l’époque.

L’analyse de quelques-unes des traductions littéraires parues dans les CRAL ne prétend pas être exhaustive, mais sert plutôt à illustrer les arguments avancés plus haut à propos de la performativité de la traduction dans les enjeux identitaires des Créoles de la Nouvelle-Orléans[4].

Tableau

Le corpus comprend un mélange de textes d’intérêt scientifique (sur les chênes, les eucalyptus, les fourmis, le français et les patois, etc.), historique (John Routledge) et littéraire (indiqués en caractères gras). Il faut noter qu’en 1877 l’Athénée fut nommé membre de la Société d’acclimatation de France, organisme fondé en 1860 à Nice. Ce fut un honneur scientifique de taille et la preuve qu’un des objectifs de l’organisme était de promouvoir et de diffuser le savoir scientifique au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mon analyse se fonde sur les principes élaborés par Michel Foucault pour l’étude de l’archive et repris par Paul St-Pierre pour éclairer la traduction en tant que discours de l’histoire. Il faut en effet se poser des questions sur les critères de sélection des textes traduits dans les CRAL et s’interroger sur les limites et les formes du traduisible, de la conservation, de la mémoire, de la réactivation et de l’appropriation de ces textes (St-Pierre, 1993). Pourquoi en effet traduire ces textes et pas d’autres? Qu’existait-il dans le contexte américain à ce moment-là qui favorisait leur traduction? Il est bien sûr impossible d’offrir des réponses catégoriques à ces questions qui constituent pourtant des pistes à suivre pour l’analyse.

Le fait, par exemple, que le premier texte littéraire à paraître ait été la traduction d’une scène de Shakespeare peut être vu comme une marque de « lettres de noblesse » pour les membres de l’Athénée qui s’autorisaient eux-mêmes à interpréter les grands de la littérature. On peut aussi comprendre le fait que les textes littéraires forment la majorité du corpus des traductions au tournant du siècle comme une démonstration possible d’une plus grande assurance parmi les traducteurs bien qu’il faille tenir compte du traducteur en tant que personne. L’individu appartient à son temps et son choix de texte est nécessairement dicté par les circonstances, mais relève aussi de préférences personnelles. La quasi-ubiquité d’Alcée Fortier, entre 1897 et 1905, s’explique probablement par son statut de vice-président de l’Athénée mais aussi par la virtuosité de cet érudit, capable de traduire non seulement les langues romanes mais aussi l’allemand. Nous reviendrons à Fortier, ardent défenseur de la langue française, qui était un universitaire reconnu comme historien, éducateur, traducteur et « littérateur ».

Au-delà des auteurs choisis pour les traductions, qui étaient tous des écrivains romantiques de grande renommée dans leurs traditions respectives, il faut aussi accorder une certaine importance au choix même des textes. Dans le cadre restreint de cette première étude, il s’agira surtout d’examiner la thématique des exemples pour en tirer des conclusions possibles, bien que nécessairement provisoires, quant à leur traduisibilité. Suivant l’ordre chronologique du tableau ci-dessus, le premier texte que j’analyserai est « Se taire pendant la vie et pardonner à la mort ». L’auteur, doña Cecilia Böhl de Faber, écrivait sous le pseudonyme de Fernan Caballero, qui non seulement masquait son sexe, mais soulignait aussi les qualités masculine et noble de son identité. Il s’agissait d’une écrivaine d’origine espagnole mais née en 1796 à Morges en Suisse, éduquée en Allemagne et émigrée en Andalousie en 1813 où elle est restée jusqu’à sa mort en 1877. Dans son roman sentimental, La Gaviota, publié en 1849 et considéré comme le premier roman moderne et précurseur du réalisme en Espagne, elle introduit le « costumbrismo », un mouvement littéraire espagnol et latino-américain du XIXe siècle caractérisé par les descriptions détaillées de la vie quotidienne dans un lieu précis (Varela, 1969). Son oeuvre prolifique comprend des romans autobiographiques et de nombreuses nouvelles. « Callar en vida y perdonar en muerte » met en scène un crime affreux au sein d’une famille notable. Le meurtrier, qui égorge sa belle-mère par cupidité et à l’insu de sa femme et de ses enfants, est selon toutes les apparences un parfait gentilhomme. En privé pourtant, il traite très mal sa femme en l’humiliant de toutes les façons possibles et en lui répétant sans cesse : « Tu no sabes nada » – « Tu ne sais rien » (Caballero, 1884, p. 564). Celle-ci, douce et profondément pieuse, souffre en silence jusqu’au moment où, par accident, elle entre en possession d’une preuve irréfutable de la culpabilité de son mari. Dévastée, elle tombe gravement malade et survit un an après avoir détruit la preuve. Ce n’est que sur son lit de mort qu’elle révèle à son mari atterré qu’elle a en fait su deux choses dans sa vie :

« Callar en Vida, porque era Madre; y Perdonar en Muerte, porque soy Christiana! » Me taire pendant la vie, parce que j’étais mère; et pardonner à la mort, parce que je suis chrétienne! répondit la sainte martyre, en fermant les yeux à jamais.

Caballero, 1884, p. 571

La traduction d’Alcée Fortier, sa première, est très fidèle au texte original, n’y ajoutant rien et n’y retranchant que les divisions sous-titrées en 8 chapitres ou capitulos. Les seules transformations à noter sont l’omission de la citation biblique de l’épître de Saint-Paul aux Romains mise en exergue – « Me está reservada la venganza, y yo soy quien la ejerceré, dice el Señor » (À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur) (Caballero, 1961, p. 237), – l’âge de la jeune fille avant son mariage qui passe de 15 à 20 ans (Caballero, 1884, p. 561) et l’omission d’une référence aux Asturies, la communauté autonome du nord de l’Espagne (Caballero, 1961, p. 242). Il y a aussi une coquille amusante dans la traduction de « infeliz » par « bonne femme » lorsque, selon le contexte, on se serait attendu au moins à « femme bonne », sinon « la malheureuse » (Caballero, 1884, p. 552). Le premier changement est difficile à expliquer vu que la religion du contexte d’arrivée était aussi le catholicisme, mais il est possible que le traducteur ait jugé la référence biblique trop moralisante pour le public de la Nouvelle-Orléans. La nouvelle, publiée en 1850, présente en effet un intérêt beaucoup plus varié que le simple message religieux qu’elle véhicule. Écrite dans le langage fleuri du romantisme, elle comporte plusieurs expressions françaises qui illustrent les vastes connaissances linguistiques de l’auteure, et un élément d’auto-réflexivité plutôt révélateur sur les remous sociaux de l’époque. Par exemple, le mari est décrit par la narratrice avec un soupçon de désapprobation comme une « notabilité, selon le style moderne » (Caballero, 1884, p. 556) et plus loin :

Il était arrivé à être une notabilité et le type du citoyen moderne, grand parleur, apôtre zêlé de la moralité et de la philanthropie, adversaire arrogant des superstitions, parmi lesquelles il comptait l’observance du dimanche et des jours de fêtes; prêtre de la déesse Raison, archiprêtre de St. Réalisme, grand maître de la prosopopée, professeur des beaux arts modernes : le mépris et le dédain, habile architecte de son propre piédestal. . .

Caballero, 1884, p. 567

Pourrait-on voir dans la traduction de ce portrait d’un criminel espagnol en 1850 une allusion à l’homme d’affaire américain empreint du pragmatisme de la fin du siècle? Même si le rapprochement est fait trop rapidement, on peut supposer que l’attitude de la narratrice par rapport au personnage ait attiré Fortier et l’ait convaincu de l’intérêt de cette nouvelle pour le cercle de l’Athénée.

Alcée Fortier est né en 1856 sur une plantation proche de la Nouvelle-Orléans et, selon Edward Laroque Tinker, « est le type classique qui montre la supériorité du sang français, l’immutabilité du caractère français, qui pendant de longues générations résiste aux changements du milieu, du climat, des conditions de vie, et même à l’isolement dans un pays étranger » (Tinker, 1932, p. 203). L’expression de cette nostalgie pour la métropole et l’admiration qu’elle provoque chez Tinker aident à expliquer l’attachement que Fortier démontre toute sa vie pour la langue et la culture françaises. Formé comme avocat, il a d’abord été forcé de travailler dans une banque pour soutenir ses parents dépossédés par la Guerre civile. En étudiant de nuit, il parvient à devenir professeur de français et il obtient un poste à l’Université Tulane en 1880, ce qui lui permet de voyager souvent en France. En plus du français et de l’anglais, il maîtrise l’espagnol, l’italien, l’allemand, le provençal, le catalan, le romanche, le grec et le latin (Tinker, 1932, p. 204). Il publie abondamment, sur la littérature française ainsi que sur l’histoire, l’éducation et la culture de la Louisiane et prononce de nombreuses allocutions. Il est d’abord vice-président de l’Athénée, puis président de 1893 jusqu’à sa mort en 1914.

Le deuxième exemple tiré du corpus est le poème « ¡Quien supiera escribir! » de Ramón Campoamor, traduit par le docteur Castellanos. D’origine espagnole, John-J. Castellanos est né à la Nouvelle-Orléans en 1835, a été éduqué à Baltimore puis formé en médecine à l’Université de la Louisiane. En plus de la traduction, il s’essaie lui-même à la poésie et parle le français, l’anglais, l’espagnol, le latin et le grec (Tinker, 1932, p. 74). Sa traduction du poème de Campoamor est un véritable tour de force poétique. Bien qu’il se trouve obligé d’en changer la structure métrique et la prosodie, il parvient à maintenir le nombre original de 60 vers. Le texte de départ compte 15 strophes de 4 vers chacune dont les rimes suivent le modèle abab, les « a » étant de 12 ou 13 pieds et les « b » de 6 ou 7. Castellanos écrit un long poème en alexandrins suivant le modèle aabb selon lequel il est amené à faire beaucoup d’ajouts sans pourtant changer le sens de façon significative. Il ajoute également une dédicace, « Dédié à mon ami, Don Ramón de Ybarolla [sic] », probablement l’architecte Ibarrola souvent célébré en France, et un sous-titre : « Le curé et la jeune fille ». Le poème se résume à un dialogue entre ces deux personnages et à la lettre que la jeune fille a supplié le curé d’écrire à son amant. Le curé anticipe sur la dictée et étonne grandement la jeune fille par ses connaissances des souffrances de l’amour perdu jusqu’au moment où il refuse d’écrire le mot « mourir » parce qu’il s’agit d’un outrage à Dieu. La jeune fille continue donc l’évocation lyrique de ses sentiments en souhaitant pouvoir l’écrire elle-même. Le curé conclut de façon abrupte en déclarant : « . . . En fin, / que es inútil saber para esto, arguyo, / ni el griego ni el latin » (Campoamor, 1945, p. 98), ce que Castellanos rend par : « Enfin! / Il n’était pas besoin de grec et de latin, / De fleurs de rhétorique et d’efforts de mémoire, / Vraiment, pour rédiger cet insensé grimoire » (Campoamor, 1885, p. 249). Ramón de Campoamor est né en Asturies, la principauté mentionnée dans la nouvelle de Caballero, en 1817. Il reçut une éducation très traditionnelle et religieuse dont il semble avoir souffert et qu’il compara plus tard à l’enfer de Dante. Auteur de plusieurs recueils de poésie, il fut nommé membre de la Real Academia de la Lengua Española en 1861. Il mourut à Madrid en 1901 à l’âge de 83 ans. Le choix de ce poème a probablement été dicté par les préférences personnelles de Castellanos, influencé par ses propres attaches à la communauté littéraire espagnole. Le combat que s’y livrent la religion et la poésie est pourtant intéressant du point de vue de l’Athénée puisqu’un des messages du poème est de renforcer l’importance de l’écrit afin de pouvoir exprimer clairement les sentiments et les angoisses qui nous habitent. La réputation des Créoles n’avait pas été bâtie sur leurs prouesses littéraires, mais plutôt sur leur capacité à s’amuser et donc sur les arts axés sur la performance comme la musique et le théâtre. En fait, au début du siècle et juste avant la vente de la Louisiane aux États-Unis, un voyageur français déplora ce manque d’intérêt créole pour l’écrit en racontant qu’un Créole lui avait confié un jour qu’une méthode sûre de l’endormir était de placer un livre devant lui (Berquin-Duvallon, 1802, p. 60). Dans la période de crise de l’identité créole dont il est question ici, la traduction offrait une arme de plus pour encourager la pratique aussi bien orale qu’écrite de la langue française.

Le troisième exemple nous est fourni par le célèbre auteur espagnol Gustavo Adolfo Bécquer et il est traduit par la fille du Dr. Castellanos, Corinne Castellanos Mellen. Seule parmi les traducteurs des CRAL, elle fait subir maintes transformations au texte de Bécquer qui ont toutes pour effet de renforcer la teneur romantique de cette histoire d’amour et d’en atténuer les touches spirituelles. L’auteur est né à Séville en 1836 et il est aussi connu pour son adhésion au costumbrismo, en particulier dans Cartas desde mi celda (1868) et pour la dimension théosophique de sa prose. Il mourut jeune en 1870, probablement de la tuberculose. Ses oeuvres de prose sont réunies sous le titre LasLeyendas et ses poèmes publiés dans LasRimas. Quant à la traductrice, elle est née à la Nouvelle-Orléans en 1863 et décédée à New York en 1909. Selon Tinker, sa traduction de la nouvelle fut mise en vers par V. E. Rillieux. Elle fut aussi l’auteure d’articles de revues en anglais (Tinker, 1932, p. 350). « Las Hojas secas » est une nouvelle de prime abord typique de l’époque romantique, dans laquelle les paysages s’allient aux états d’âme, mais qui, sous la plume experte de Bécquer, révèle son appartenance à la doctrine de la théosophie. Il s’agit d’un dialogue imaginé par le narrateur entre deux feuilles mortes qui tourbillonnent dans le vent. Leur complainte débute de façon nostalgique et décrit des temps plus heureux où elles étaient encore attachées à leur arbre à contempler le flot de la rivière et à accompagner de leur bruissement le murmure de la brise. Elles révèlent ensuite avoir été témoins d’un dialogue triste entre deux amants qui s’étaient arrêtés au bord de la rive. La jeune fille était convaincue qu’elle mourrait à l’automne et pleurait sur son sort. Cette nuit-là coïncida avec la chute des feuilles, emmenées dans un tourbillon incessant. Au cours de leur voyage, l’une d’entre elles a l’occasion de revoir l’amant et d’apprendre que sa compagne est bel et bien décédée. À la fin, le narrateur s’identifie à cette course vers la mort ou vers l’oubli : « Je songeais alors à des choses dont j’ai perdu depuis le souvenir – et que je ne pourrais pourtant exprimer, si toutefois il m’était permis de me les rappeler » (Bécquer, 1888, p. 75). Le récit opère une superposition littéraire habile des points de vue. Ces feuilles mortes qui voyagent à travers le monde suggèrent que la vie continue sur un autre plan après la mort et les connotations, sans être religieuses, sont liées à l’indicible de la nature environnante, selon les principes de la théosophie.

Les transformations effectuées par la traductrice, qui semblent relever de son idiosyncrasie et peut-être aussi de son propre désir d’écrire, nuisent au système métaphorique du texte et le privent d’images révélatrices de l’état d’esprit du narrateur. Par exemple, traduire « mi alma temblaba a punto de lanzarse al espacio » (Bécquer, 1945, p. 8) par « mon âme était saisie d’une émotion indescriptible » (Bécquer, 1888, p. 71) empêche de créer dans l’esprit du lecteur l’association entre les images des feuilles emportées par le vent et de l’âme tremblante. Dans un passage où les feuilles se remémorent la beauté de la rivière qui coulait au pied de leur arbre et dans laquelle se reflétait le ciel bleu, la traduction de « de modo que creíamos vivir suspendidas entre dos abismos azules » (Bécquer, 1945, p. 9) par « et nous faisait croire à la douce illusion d’une vie abritée par deux manteaux d’azur » (Bécquer, 1888, p. 72), ainsi que l’omission de la réplique qui suit cette description, « ¡Con qué placer nos asomábamos por encima de las verdes frontas para vernos retratadas en la temblorasa corriente! » (Bécquer, 1945, p. 9) laissent perplexe. Pourquoi, en effet, supprimer l’idée d’infini suggérée par le mot « abismo » et l’expression de plaisir vertigineux qu’avaient les feuilles à vivre suspendues entre ciel et terre pour ne laisser passer que l’image un peu mièvre de la nostalgie? Cette impression se trouve renforcée par les modulations fréquentes de phrases interrogatives dans le texte de départ vers des affirmations dans le texte d’arrivée ainsi que de multiples petits ajouts sur les états d’âme et d’autres omissions de détails descriptifs. On peut en conclure que Corinne Castellanos n’a pas saisi la qualité théosophique du texte et l’a donc réduit à un style romantique plus familier et plus typique. L’important, après tout, était de remplir les pages des CRAL de littérature en français pour en promouvoir la lecture. Le choix de ce texte était judicieux même si la traduction ne lui rend pas justice.

Le quatrième exemple est une autre traduction d’Alcée Fortier, de l’allemand cette fois, d’une nouvelle de Paul Heyse. Le choix de ce texte correspond certainement aux intérêts littéraires du traducteur et à sa virtuosité linguistique vu que sa trame est située en Italie, près de Capri dont la réputation légendaire exerçait une fascination digne de l’Atlantide sur l’imaginaire allemand. Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914), spécialiste en philologie romane et en littérature italienne, est le premier écrivain allemand à obtenir le Prix Nobel en 1910. Il est l’auteur de romans, de nouvelles, de poésie et d’oeuvres dramatiques, ainsi que de plusieurs traités sur la littérature allemande et d’un ouvrage sur la poésie italienne comprenant des traductions. « Arrabbiata », écrit en 1855, peint la résistance à l’amour d’une jeune femme fière et « furieuse », le sens littéral du titre, parce que sa mère a été une femme battue. Elle finit pourtant par succomber aux tendres avances d’un pêcheur, confirmant ainsi les vues du personnage du curé sur le devoir féminin. La nouvelle est souvent citée comme un modèle de l’art littéraire de Heyse et crée un personnage féminin atypique de l’écriture romantique, même si tout rentre dans l’ordre à la fin. Le combat livré par la jeune femme contre l’injustice et la violence masculines est en effet d’un grand intérêt, surtout placé dans le contexte italien, et révèle déjà une tendance vers le réalisme de la part de l’auteur. Il était en effet très rare à cette époque de traiter aussi clairement du thème de la violence domestique. La nouvelle se distingue également, et cela constitue probablement le critère de sélection le plus important pour Fortier, par les nombreux emprunts de l’italien. Le traducteur les maintient tous dans la langue d’arrivée, ce qui rehausse encore plus le caractère latin de la nouvelle. Il n’y a en fait que très peu de transformations à signaler dans cet exemple, si ce n’est l’erreur typographique du titre qui supprime un « b » au mot italien. Il y a aussi un glissement de sens lorsque le verbe « ordonner » est utilisé au lieu de « commander » dans la traduction de la proposition « Er hatte Fische in die Stadt gebracht, die jene vornehme Dame bestellet hatte » (Heyse, 1946, p. 99) par « Il avait porté à la ville du poisson que la dame distinguée avait ordonné » (Heyse, 1898, p. 321). Dans ce cas, il s’agissait clairement du désir de la part de Fortier de partager avec ses lecteurs une histoire bien écrite et de culture latine[5].

Un dernier exemple est celui du conte japonais, lui-même une traduction de l’écrivain Juan Valera, reproduit encore une fois par Alcée Fortier. Valera, né en 1824 et mort à Madrid en 1905, fut diplomate et vécut au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, en Belgique et en Autriche. Comme Campoamor, il devint membre de la Real Academia de la Lengua Española en 1861. Romancier et essayiste, c’est un écrivain difficile à classifier car il suivit plusieurs mouvements littéraires au cours de sa carrière, du romantisme au symbolisme, en passant par le réalisme et le naturalisme. Ses romans comprennent Las ilusiones del doctor Faustino (Valera, 1875) et Doña Luz (Valera, 1879). Dans l’introduction du conte, fournie par Valera et également traduite par le traducteur, on peut lire que le texte est tiré d’un petit volume, qui lui a été envoyé par un ami, faisant partie d’une série de cahiers « imprimés sur du papier si fin qu’il paraît plutôt de la toile que du papier, et avec une multitude de charmantes illustrations intercalées dans le texte » (Valera, 1899, p. 433). L’auteur précise aussi que ces petits livres étaient en langue anglaise et destinés aux enfants du Japon pour qu’ils apprennent l’anglais. Il n’y a rien à signaler dans la traduction, à part une nouvelle coquille dans le titre et quelques modifications dans la structure des paragraphes, mais l’histoire, intitulée « Le miroir de Matsuyana [sic] » réitère encore une fois l’importance de l’écrit pour la survie d’une culture. Les pérégrinations linguistiques de cette légende japonaise en sont en effet une parfaite illustration à travers des versions successives, une première en anglais mais accompagnée de l’iconographie japonaise, puis une en espagnol et ensuite une en français. Dans l’histoire, le miroir est un objet exotique rapporté par un mari à sa femme qui, sur son lit de mort, le lègue à sa fille sans lui en expliquer le fonctionnement et en l’enjoignant de le regarder tous les soirs pour l’y voir elle, sa propre mère, et lui raconter sa journée. La fille accède fidèlement au désir de sa mère sans jamais se rendre compte de la vérité. Ce jeu de représentations a sûrement fait vibrer les cordes sensibles d’un Alcée Fortier dévoué à sauvegarder coûte que coûte l’image indélébile de l’identité créole.

Les Créoles, par définition, n’étaient plus ni Français ni Européens, mais des coloniaux et des Américains au sens continental du terme, c’est-à-dire des êtres traduits, comme Salman Rushdie l’a si brillamment fait remarquer (Rushdie, 1991, p. 16) et également des agents de traduction. Bien que traditionnellement on s’attende à ce que les traducteurs maîtrisent parfaitement les langues de départ et d’arrivée et parviennent à prendre une distance suffisante par rapport au processus de traduction pour en maîtriser tous les aspects, les traducteurs en situation coloniale sont eux-mêmes des sujets métissés, sur les plans linguistique, culturel et psychologique. Ils deviennent donc des interprètes de leur propre condition et des stratèges de leur survie identitaire. En tant que sujets coloniaux, les Créoles avaient depuis toujours eu à défendre leur identité qui souffrait forcément de la comparaison avec l’élite métropolitaine. Leurs pratiques culturelles, surtout dans la façon dont elles se manifestaient dans la ville de la Nouvelle-Orléans, avaient depuis toujours été l’objet de critiques très sévères de la part de voyageurs français qui ne comprenaient guère que la réputation de légèreté des familles créoles tenait au fait qu’elles quittaient la plantation, au travail de laquelle elles participaient pleinement, pour venir se détendre en ville, contrairement aux planteurs anglo-saxons qui se rendaient dans leurs plantations, dont la responsabilité incombait à des contremaîtres, pour jouir de la vie sociale. De leur côté, les dirigeants américains eurent aussi dès le début du XIXe siècle beaucoup de peine à comprendre la dynamique d’une ville où l’on parlait français et où la majorité de la population était noire. Kimberley Hanger note que « New Orleans society refused to function according to any solidified social stratification based on race, class, or legal status » (1997, p. 138). Il s’agissait en effet d’un lieu créolisé, hybride et vu comme « étranger » par les Américains et à jamais incompris des Français. Le même voyageur, cité plus haut à propos de l’absence de livres parmi les Créoles, décrit la ville comme une tour de Babel où résonne une cacophonie de langues et évolue une multitude de gens d’origines différentes, marqués par la luxure et la corruption, et de conclure :

Voilà ce qu’est, en son état présent, la Nouvelle-Orléans, qui mériterait plutôt, à bien dire, le nom de villace [sic] que celui de ville, si elle avait plus d’étendue, et dont je ne puis enfin vous donner une idée plus précise, après ce que j’en ai dit, qu’en vous la présentant comme un lieu des plus tristes et des plus désagréables qui soit au monde, et par son ensemble et par ses détails, et par l’aspect brute et sauvage de ses environs.

Berquin-Duvallon, pp. 43-48

Voilà donc l’héritage auquel durent faire face les Créoles à la fin du siècle, après avoir perdu leurs privilèges de classe dominante et risquant même d’être confondus avec les noirs parce que, selon les lois de Jim Crow, toute personne d’origine mixte était considérée noire faute de preuve du contraire. Selon George Handley, la crainte des Créoles d’être identifiés aux noirs relevait moins d’un mélange réel ou imaginaire quelconque parmi leurs ancêtres que de la façon dont les États-Unis définissaient le concept de race à cette époque-là. À la Nouvelle-Orléans, comme dans les îles de la Caraïbe, la naissance et la couleur de la peau étaient les indices principaux du statut et de la race (Handley, 2000, p. 63). Les Créoles devaient ainsi continuer à se battre pour prouver qu’ils possédaient une culture qui leur était propre et une littérature de valeur. Selon la théorie des ensembles pratiques de Sartre dans La Critique de la raison dialectique (voir White, 2004, pp. 62-63), leur identité était tributaire du temps et de l’espace définissant leur contexte américain. Ed White, dans une critique élaborée des théories de Benedict Anderson, soutient que le concept européen de nation ne s’applique pas aux communautés créoles en raison de leurs particularités internes et du développement de leur spécificité (White, 2004, p. 53). Il s’en prend surtout à Anderson pour avoir généralisé trop vite à propos de la révolte des 13 colonies américaines de 1770 et pour avoir suggéré une influence répandue de la révolution française. Bien que cette étude traite d’événements ayant lieu un siècle plus tard, les propos de White sont utiles pour mieux comprendre les liens qui unissaient les Créoles dès le début parce que, tel que j’ai tenté de le démontrer, leur communauté ne peut guère être considérée à la même échelle coloniale que le reste des États-Unis à cause de leur résistance même au développement de la Nation américaine. Pour Sartre, les ensembles ne se développent qu’en séries simultanées, ce qui signifie que la nation est inextricablement liée à l’État dans une série de relations de classe et de politique identitaire (White, 2004, pp. 62-63). Ce que l’on peut retenir, c’est que le cas des Créoles de la fin du XIXe siècle montre à quel point la simultanéité formulée par Sartre n’a jamais pu fonctionner puisqu’en tant que Francophones catholiques, restés étroitement liés à la culture bourgeoise européenne, ils étaient destinés à demeurer à jamais différents de la sérialisation américaine.

En conclusion, les pages des CRAL révèlent que les Créoles de la Nouvelle-Orléans firent preuve de talent et de courage en voulant préserver leur héritage culturel. De façon paradoxale, ils étaient les auteurs d’une culture coloniale, propre au continent américain, mais n’avaient jamais eux-mêmes accepté la séparation par rapport à la métropole. L’Athénée démontre qu’ils continuaient à se comporter en Européens et qu’ils demeuraient remarquablement bien informés des courants intellectuels et littéraires de l’Europe. En tant que Créoles, ils étaient des êtres de traduction et leur recours à la traduction pour assurer la survie de la culture française à la Nouvelle-Orléans représentait une stratégie tout à fait logique pour l’Amérique et, en particulier dans le contexte historique des États-Unis dont les forces homogénéisantes déclenchées par la Guerre civile étaient à l’origine de la disparition de la langue française à la Nouvelle-Orléans. Les membres de l’Athénée se livrèrent corps et âmes à une tâche qui pouvait paraître désespérée, mais bien que leur patrimoine culturel fût, par la suite, longtemps oublié dans les archives à cause du même mouvement homogénéisant au sein des études universitaires, il est possible de le faire ré-émerger et de le ré-examiner à partir d’une perspective qui se souvient que « America » n’a jamais été limitée aux états anglophones des États-Unis. Alfred Mercier, médecin et écrivain eut une vision prophétique lorsqu’il décida de fonder l’Athénée louisianais, mais, tel que l’illustre l’exclamation suivante, parue dans un article intitulé « Progrès de la langue française », il soupçonnait aussi l’échec éventuel de cette entreprise:

Le jour où l'on cessera de parler le français en Louisiane, si jamais ce jour doit arriver – ce que nous ne croyons nullement – il n'y aura plus de Créoles; le groupe original et puissant qu'ils formaient dans la grande famille nationale des États-Unis, aura disparu, comme disparaît, avec son goût et sa couleur, le vin que l'on noie dans le fleuve qui passe.

Mercier, 1883

Appendices

Auteure

Anne Malena

Elle est traductrice et professeure titulaire de français et de traduction au département de Modern Languages & Cultural Studies de l’Université de l’Alberta. Elle a publié dans les domaines de la Caraïbe et de la traductologie, et travaille présentement sur un projet subventionné par le CRSH sur l’histoire de la traduction en Louisiane. Ses publications récentes comprennent : « Louisiana’s Translated Selves: The Poetry of Deborah Clifton and Sybil Kein » dans Just Below South: Performing Intercultures in the Caribbean and the Southern United States, édité par J. Adams, M. Bibler, and C. Accilien (U. of Virginia P., 2007) et « Louisiana: A World of Translation and Translations of the World » dans America’s World and the World’s Americas/Les mondes des Amériques et les Amériques du monde, édité par A. Chanady, G. Handley, P. Imbert (U. of Ottawa P., 2006).

Notes

-

[1]

Il faut noter que le terme Créole fut appliqué à la fin du XIXe siècle aux « gens de couleur libre », le groupe le plus important après les esclaves d’un point de vue démographique, afin de souligner leur statut de bourgeois, leur contribution à la société à titre d’éducateurs, d’avocats, de médecins et d’hommes d’affaires, ainsi que leur émulation de la culture élitaire française (voir Kein, 2000) Les « Créoles noirs », qui font l’objet d’études séparées de ma part, eurent donc aussi à livrer un combat désespéré de résistance pour tenter de sauvegarder leur identité au lendemain de la Guerre civile, ce qui eut pour effet d’effacer leur spécificité et de les ranger parmi les Africains Américains avec toutes les conséquences raciales que cela impliquait. Leurs descendants poursuivent cette lutte identitaire, aujourd’hui surtout dans le sud-ouest de la Louisiane, et comptent parmi leurs représentants plusieurs artistes de talent, en particulier les poètes Sybil Kein et Deborah Clifton (voir Malena, 2005 et 2007).

-

[2]

De nos jours, et même avant que Katrina ne contribue à la disparition tragique de la ville elle-même, ce sont les touristes qui parlent français et les chauffeurs de taxi haïtiens qui parlent créole à la Nouvelle-Orléans. Pour une lecture des enjeux raciaux dans la façon dont la crise causée par Katrina a été gérée, voir Woods, 2005. Il faut noter qu’il existe pourtant un mouvement de résistance autour de Lafayette où le français s’accroche grâce aux efforts vaillants du Codofil (Council for the Development of French in Louisiana), créé en 1968. Les efforts accomplis pour assurer la survie de la langue créole se greffent sur ceux du Codofil, situation qui diffère de façon fondamentale de celle de la Caraïbe où les deux langues se trouvent souvent en position de diglossie. Le succès de ce mouvement de résistance se mesure par les activités de maints artistes, poètes, écrivains et universitaires.

-

[3]

Le milieu universitaire américain commence en effet à reconnaître les limites et les problèmes posés par la tendance dominante à ignorer les archives écrites dans des langues autres que l’anglais et à étudier les États-Unis sans les relier d’un point de vue historique, politique et culturel au reste du continent américain. Le mouvement a déjà mené à la création d’une association internationale, la International American Studies Association (IASA), qui s’est réunie à Ottawa en 2005, et à de nombreuses publications consacrées à cette problématique. Voir, en particulier, le numéro entier de PMLA (2003), 118, 1, et les travaux de Rowe (2000), Shell (2002), Shell et Sollors (2000) et Sollors (1998). Pourtant, le rôle de la traduction continue à être largement sous-étudié dans ce nouveau contexte, d’où l’intérêt et la nécessité de mes propres recherches. Voir Malena (2007) pour une discussion plus poussée de l’importance de la traductologie dans ces nouvelles American Studies et pour une étude de poètes contemporains à partir de la performativité de la traduction.

-

[4]

Le système de numérotation du périodique prête parfois à confusion parce qu’il comporte un numéro de livraison, un numéro de série et un numéro de tome. Aucun de ces numéros ne semble correspondre à l’année de parution bien que le numéro de livraison corresponde probablement au mois de parution. Une étude plus complète de l’ensemble des numéros du périodique sera dorénavant nécessaire. Provisoirement, je m’en tiens donc à indiquer l’année de parution et la pagination qui est continue chaque année. Les points d’interrogation indiquent des recherches encore à faire.

-

[5]

Je tiens à remercier chaleureusement la docteure Usha Reber pour son aide avec le déchiffrage de l’écriture gothique du texte de départ et pour les détails de mise en contexte qu’elle m’a généreusement fournis.

Références

- BÉCQUER, Gustavo Adolfo (1945 [1871]). « Las Hojas secas ». Las Hojas secas y otras prosas. Buenos Aires, Editorial Pleamar, pp. 8-12.

- BÉCQUER, Gustavo Adolfo (1888). « Feuilles mortes ». Traduction de Corinne Castellanos Mellen. Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais, pp. 71-75.

- BERQUIN-DUVALLON, Pierre-Louis (1802). Vue de la colonie espagnole du Mississippi, ou des provinces de Louisiane et Floride occidentale, en l’année 1802, par un observateur résident sur les lieux. Paris, Imprimerie expéditive.

- BUTLER, Judith (1999). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge.

- « Fernan Caballero » http://es.wikisource.org/wiki/Fern%C3%A1n_Caballero. Consulté le 15 juin, 2006.

- CABALLERO, Fernan (1961 [1884]). « Callar en vida y perdonar en muerte ». Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, II, Madrid, Ediciones Atlas, pp. 237-249.

- CABALLERO, Fernan (1884). « Se taire pendant la vie et pardoner à la mort ». Traduction d’Alcée Fortier, Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais, pp. 548-571.

- CAMPOAMOR, Ramón de (1945). « ¡Quien supiera escribir! ». Obras poéticas completas. Madrid, M. Aguilar, pp. 97-98.

- CAMPOAMOR, Ramón de (1885). « Oh! Qui saurait écrire! ». Traduction de John-J. Castellanos, Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais, pp. 248-249.

- HANDLEY, George B. (2000). Postslavery Literatures in the Americas: Family Portraits in Black and White. Charlottesville and London, University Press of Virginia.

- HANGER, Kimberly S. (1997). Bounded Lives, Bounded Places: Free Black Society in Colonial New Orleans, 1769-1803. Durham and London, Duke University Press.

- HEYSE, Paul (1946). « Arrabbiata ». Popular German Stories, Frederick W. C. Lieder, ed. New York, F. S. Crofts & Co., pp. 87-112.

- HEYSE, Paul (1898). « L’Arrabiata ». Traduction d’Alcée Fortier. Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais, pp. 309-332.

- HUARD, Octave (1882). « De l’utilité de la langue française aux États-Unis ». Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais.

- KEIN, Sybil, ed. (2000). Creole: The History and Legacy of Louisiana's Free People of Color. Baton Rouge, Louisiana State University Press.

- MALENA, Anne (2007). « Louisiana’s Translated Selves: The Poetry of Deborah Clifton and Sybil Kein », dans Jessica Adams, dir., Just Below South: Performing Intercultures in the Caribbean and the Southern United States. Charlottesville and London, University of Virginia Press, pp. 81-127.

- MALENA, Anne (2005). « Traductions culturelles en Louisiane. », dans Jean Morency, Hélène Destrempes, Denise Merkle et Martin Pâquet, dir., Des cultures en contact: visions de l'Amérique du Nord francophone. Québec, Éditions Nota Bene, pp. 373-390.

- MERCIER, Alfred (1883). « Progrès de la langue française ». Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais. PMLA (2003), 118, 1.

- ROSENWALD, Lawrence (2002). « Alfred Mercier's Polyglot Plantation Novel of Louisiana. » dans Marc Shell, dir., American Babel: Literatures of the United States from Abnaki to Zuni, Cambridge and London, Harvard University Press, pp. 219-237.

- ROWE, John Carlos (dir.) (2000). Post-nationalist American Studies. Berkeley, University of California Press.

- RUSHDIE, Salman (1991). Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-91. London, Granta Books.

- SHELL, Marc (dir.) (2002). American Babel: Literatures of the United States from Abnaki to Zuni. Cambridge and London, Harvard University Press.

- SHELL, Marc and Werner SOLLORS (dir.) (2000). The Multilingual Anthology of American Literature: A Reader of Original Texts with English Translations. New York, New York University Press.

- SOLLORS, Werner (dir.) (1998). Multilingual America: Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American literature. New York, New York University Press.

- ST-PIERRE, Paul (1993). « Translation as a Discourse of History ». TTR, 6,1, pp. 61-82.

- TINKER, Edward Laroque (1932). Les Écrits de langue française au XIXe siècle. Évreux, Imprimerie Hérissey.

- TOURY, Gideon (1980). In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv University, Institute for Poetics and Semiotics.

- VALERA, Juan (1968). « El Espejo de Matsuyama ». Obras Completas. Madrid, Aguilar, pp. 1085-1087.

- VALERA, Juan (1899). « El Espejo de Matsuyama ». Traduction d’Alcée Fortier. Comptes-Rendus de l’Athénée louisianais, pp. 433-437.

- VARELA, Jose Luis (1969). El costumbrismo romantico: Introducción, notas selección. Madrid, E.M.E. S.A.

- WHITE, Ed (2004). « Early American Nations as Imagined Communities ». American Quarterly, 56, 1, pp. 49-82.

- WOODS, Clyde (2005). « Do You Know What It Means to Miss New Orleans?: Katrina, Trap Economics, and the Rebirth of the Blues ». American Quarterly, 57, 4, pp. 1005-1018.

List of tables

Tableau