Résumés

Résumé

Le concept de développement durable s’est considérablement popularisé depuis la parution du rapport Brundtland il y a presque 25 ans. S’il faut sans doute l’opérationnaliser pour le faire entrer dans le quotidien des agents, il reste au fond un concept mou aux origines aussi lointaines que protéiformes. L’objet de cet article est de faire état de la longue série de débats sur le rapport de l’homme à la nature en économie : de Malthus aux conceptions faibles et fortes du développement durable. On verra que si ces débats illustrent l’opposition maintes fois renouvelée entre partis de l’optimisme et du pessimisme, tous ont surtout régulièrement fait valoir des arguments sensés ou intelligibles, au point de contribuer ensemble à faire progresser l’analyse économique du développement durable autour de ce que l’on peut désormais concevoir comme deux traditions s’enrichissant in fine l’une de l’autre : l’économie de l’environnement et des ressources naturelles d’un côté, et la plus récente écologie économique de l’autre.

Abstract

Since the publication of the Brundtland Report more than 20 years ago, sustainable development became always more popular. If it is probably necessary to operationalize it more effectively in order to foster its daily perception by people, sustainable development remains a soft concept since the beginning because its sources are both old and various. Our purpose in this paper is, first of all, to reconstitute the long history about relationship between men and nature in economics, from Malthus writings up to weak and strong conceptions of sustainability. We shall see that these debates exhibit a continuous opposition between optimistic and pessimistic parties and, moreover, considering that each party has reasonable arguments to oppose to the other, each of them had finally contributed to foster the economic analysis of sustainable development around which can be now considered as two kind of traditions: environmental and resources economics on one hand, and ecological economics on the other.

Corps de l’article

Introduction

Le développement durable tel qu’il a été popularisé depuis la parution du rapport Brundtland (1987) est sans conteste un concept mou. Son ambition générale consiste à réunir trois dimensions dans les faits souvent contradictoires qui le prêtent inévitablement à toutes les critiques : (1) l’efficacité et la sécurité économiques, (2) l’équité et la justice sociale et enfin et surtout (3) l’intégrité écologique. Comme le relèvent Sneddon, Howarth et Norgaard (2006 : 260), il est successivement perçu comme « une ruse, autrement dit une façon de détourner de leurs aspirations et besoins légitimes les populations marginalisées du monde au nom d’un développement vert » et sous-entendu : qui ne profiterait qu’aux riches; ou comme un concept naïf qui ignore « les rapports de pouvoir et la structure du système économique international, contraignant et déformant même les politiques les mieux intentionnées »; ou enfin, comme un concept « anthropocentrique incapable de dissoudre l’illusoire barrière que l’on a érigée entre la sphère humaine des activités économiques et sociales et celle écologique qui les porte ».

S’il faut de fait l’opérationnaliser davantage pour le faire entrer dans le quotidien des agents et espérer infléchir le regard de ses détracteurs les plus radicaux (Howarth, 2007)[1], cela n’exclut pas de tenter d’en situer les origines lointaines, dans une longue tradition d’interrogations maintes fois renouvelées sur le rapport de l’homme à la nature.

En effet, si les craintes concernant la dégradation de l’environnement se sont accrues depuis le rapport Brundtland (1987), au point d’occuper aujourd’hui une place centrale, les premières interrogations remontent à l’époque déjà ancienne qui vit une partie du monde entrer dans une phase remarquable de son histoire, qualifiée depuis de révolution, avec son lot de conséquences humaines et sociales mais aussi et déjà environnementales. Les premières réflexions quant aux effets de ce bouleversement sans précédent sur la nature et sa capacité à soutenir durablement une telle « accélération de l’histoire », datent de cette même époque où l’économique, alors économie politique, s’affirme en tant que discipline, portée par ce phénomène unique sur tous les plans. Ainsi, dès l’origine l’économique doit affronter la question du rapport de l’homme à l’environnement, même de façon détournée, et cette question dut-elle être longtemps restée au second plan, en creux d’une question sociale alors légitimement première. Signe pourtant que la discipline est bien née avec cette problématique, c’est sur la conviction que la terre ne pourrait porter l’humanité industrieuse naissante que Malthus (1798) nous interpellait il y a plus de 200 ans.

Le premier objet de ce travail sera de faire état, même sommairement, de l’évolution de la question du rapport de l’homme à l’environnement dans le champ de l’économie au cours des deux siècles passés. Nous tenterons de faire ressortir les figures maintes fois renouvelées de l’optimisme ici et du pessimisme là, optimisme et pessimisme n’ayant, sans surprise, jamais quitté le débat, plus encore qu’autour de la question sociale. Nous nous abstiendrons de trancher dans ce débat qui n’admet pour l’heure aucune solution tant l’incertitude est grande et tant il est au fond encore souvent affaire de conviction : entre une vision clairement confiante du rapport de l’homme à son milieu et une autre bien plus pessimiste, parfois fataliste.

Ce faisant, et ce sera notre objet principal, nous essaierons plutôt de montrer que si l’économie de l’environnement et des ressources naturelles peut mettre ses connaissances au service du débat démocratique sur « notre avenir commun », pour reprendre les termes du rapport Brundtland, en offrant analyses, études, méthodes et, à travers elles, en ouvrant un espace de discussions raisonnées à opposer aux discours simplistes en faveur de la croissance ou de la décroissance, elle doit toutefois continuer à s’enrichir de sa confrontation avec l’économie écologique en attendant de percevoir pour l’heure ce à quoi pourrait ressembler une possible synthèse.

Partant, nous adhérerons à l’avertissement lancé par Fitoussi et Laurent (2008 : 11) pour qui, « ici comme ailleurs, il est nécessaire de se défaire du fantasme d’une science économique intégrée, cohérente et disposant d’une réponse unique aux problèmes qui lui sont posés », partageant l’idée que la nécessité de trouver des modes de « régulation externe », faisant intervenir la puissance publique et en amont le jeu démocratique, par opposition à la seule « régulation interne » ou autorégulation oblige à situer la question du développement durable dans le champ de l’économie politique au moins autant que dans celui de l’analyse moderne.

L’article est organisé de la façon suivante. Dans une première partie nous exposons les thèses des tenants des approches les plus fortes de la soutenabilité et nous tentons d’extraire les traits saillants de ce qu’on pourrait appeler le « parti du pessimisme », des origines à nos jours. La deuxième est dévolue à l’exposé des approches les plus faibles et de ce que l’on pourrait appeler le « parti de l’optimisme ». Par-delà la lecture critique que nous en proposerons dans les deux cas, nous verrons que chaque camp ayant des arguments à faire valoir, on comprend que chacun ait trouvé ses partisans et, mieux, que dépassés les excès chacun ait évolué vers plus de mesure en s’enrichissant des critiques faîtes par l’autre.

Mais avant, nous voulons clore cette introduction en positionnant clairement la problématique soulevée par le concept de développement durable de façon à mieux faire ressortir ensuite les oppositions entre « optimistes » et « pessimistes » quant à la préservation des ressources et de l’environnement en général.

L’analyse économique à l’épreuve de la durabilité : position du problème

Compte tenu du nombre considérable de définitions données au concept de développement durable — Pezzey (1989) en recensait déjà près d’une quarantaine[2], avant que Godard (1994) ne tente d’en dresser un premier « paysage » et que Vivien (2003) n’en pose les premiers « jalons » —, le plus raisonnable est sans doute de renvoyer à celle lancée il y a plus de 20 ans sur la scène internationale par la commission Brundtland : le développement durable devait permettre de « répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Si l’on notera avec Rotillon (2008) que cette définition est vague puisque la notion de besoin reste délicate à circonscrire, on reconnaîtra que la transcription qu’en a faîte Pezzey (1989) dans des termes plus familiers de l’économie n’en reste pas moins large et en tout cas ouverte : est durable tout sentier le long duquel le bien-être de chaque génération est au moins égal à celui de la précédente (Ut ≥ Ut-1 ∀t). Au-delà du glissement sensible du registre des besoins à celui du bien-être, une telle définition soulève en effet à ce stade autant de questions qu’elle n’apporte de solutions.

Si elle permet d’éviter de faire des conjectures sur le bien-être des générations non encore nées, puisqu’il suffit de connaître les niveaux de bien-être atteints par chaque paire successive (t, t – 1) pour se prononcer, la situation reste en réalité complexe. Il est une première difficulté qui tient à la possibilité même de mesurer le bien-être des générations présentes. On peut bien sûr tenter de lever cette difficulté en sondant les agents, avec les limites classiques d’un tel exercice. On peut de même se livrer à une analyse de leurs motifs de satisfaction et procéder alors à une estimation de l’état des grandeurs qui y contribuent. Quoi qu’il en soit, et levés les obstacles techniques, reste la question consistant à savoir s’il est vraiment possible de procéder à des comparaisons d’utilité intergénérationnelles, l’économie s’interdisant ailleurs de faire des comparaisons interpersonnelles.

En admettant qu’on en fasse partager l’idée aux générations vivant à une même date, au motif, (1) que les techniques employées pour évaluer leur bien-être sont les mêmes, (2) que sans comparaisons entre générations, toute question sur la durabilité d’un processus semble vaine, et (3) qu’il y a déjà une procédure d’agrégation quand on raisonne sur un collectif, une génération, et donc sur une préférence sociale qui masque des différences interpersonnelles, on reste soumis au risque suivant : constater à un moment donné qu’une génération subit une baisse de bien-être mais sans qu’on n’y puisse plus rien. Observer en effet, le long d’un sentier, que Ut est régulièrement supérieur à Ut – 1 n’indique pas que les niveaux futurs le seront toujours.

Confronté alors à ce double principe de réalité qui veut, (1) que l’on ne peut spéculer sur la forme que prendra le bien-être des générations futures et, (2) qu’une comparaison empirique pas à pas du bien-être des générations n’offre aucune garantie de durabilité, une façon d’aborder le problème tient alors dans l’adhésion à un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures (Jonas, 1979), articulé à un critère de justice empruntant un raisonnement analogue à celui imaginé par Rawls (1971), mais ici dans un cadre intergénérationnel. En clair, chaque génération doit successivement se plier à l’exigence consistant à se placer « sous le voile de l’ignorance », donc à faire abstraction de sa position et à imaginer qu’elle aurait pu apparaître n’importe quand dans le futur, pour se poser alors la question suivante, qui revient à l’impératif moral classique consistant « à se mettre à la place d’autrui » : de quelles conditions minimales aimerions-nous hériter pour avoir la chance la plus élevée de jouir de telles et telles opportunités? Et réciprocité oblige : de quoi aimerions-nous que chaque génération hérite à son tour pour jouir d’un espace d’opportunités au moins aussi appréciable que le notre (Howarth, 1997)? Questions qui obligent alors à arbitrer entre impératifs éthiques et économiques (Toman, 1994) et à concevoir l’environnement comme une « copropriété entre générations » (Henry, 1990).

Ces questions qui interpellent chaque individu et chaque génération posent bien en tout cas celle de notre responsabilité partagée pour préserver « l’espace des possibles » de celles et ceux qui nous succèderont, ce que résume très justement Godard (2005 : 21) : « la responsabilité des générations présentes n’est pas de préjuger des préférences des générations futures, mais de préserver la possibilité pour ces générations d’exercer leurs propres préférences ».

Là où les différences apparaissent…

Si l’idée d’un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures peut être partagée par le plus grand nombre, là où les différences apparaissent tient aux réponses que les uns et les autres apporteront aux questions suivantes : que faut-il, au fond, transmettre aux générations futures? Doit-on en particulier se fixer des normes ou des règles, par exemple de préservation de tels et tels stocks de ressources, forme de « capital naturel critique » à conserver? Peut-on à l’inverse compter seulement sur l’accumulation et la transmission d’artefacts et de connaissances pour écarter une issue défavorable? Question qui renvoie à la croyance, ou non, en la capacité des progrès scientifique et technique à écarter toute trajectoire qui compromettrait à un moment ou à un autre l’avenir des générations futures.

Au-delà, quand on se livre à une forme d’introspection des convictions des uns des autres, là où les différences apparaissent tient dans l’opposition entre la plus ou moins grande incrédulité des uns quant à la possibilité même que l’humanité puisse s’autoréguler pour éviter une dure correction de la nature et, à l’inverse, dans la plus ou moins grande confiance des autres quant au fait qu’elle trouvera les moyens d’échapper à ce destin.

On verra ainsi émerger un « camp » optimiste, allant d’un optimisme forcené à un optimisme plus mesuré mais néanmoins convaincu que l’homme a les ressources pour se déjouer de la nature; les premiers comptant uniquement sur le génie humain et les forces spontanées du marché, les autres sur l’action publique tout en demeurant globalement confiants.

À l’inverse, on verra émerger et perdurer à des degrés divers et variés un camp pessimiste, allant des plus résignés et fatalistes aux plus simples incrédules, convaincus dans l’ensemble que l’humanité sera tôt ou tard rattrapée par la nature, sauf si, et dans le meilleur des cas, elle accepte des changements radicaux. C’est de ce côté que se situe Malthus, raison pour laquelle nous entamerons la partie suivante consacrée à la présentation des principales figures du camp pessimiste par l’exposé de ses idées.

1. Du pessimisme ou de la raison? Complémentarités, irréversibilités, capital naturel critique, éthique et soutenabilité forte

Nous le disions en introduction, les préoccupations de l’économie quant aux capacités de la terre à répondre durablement aux besoins humains remontent à l’époque même où elle s’est instituée en tant que discipline. Si tout n’a pas commencé par là, et si cette préoccupation n’a ressurgie de façon prégnante qu’à intervalles irréguliers, elle fût pourtant très tôt au coeur de la discipline. En atteste la parution de l’essai retentissant de Malthus (1798) qui reste bien, par-delà les vives polémiques qu’il suscita dès le XIXe siècle (Proudhon, 1849), le premier d’une série qui dessineront ensemble une vision pessimiste du rapport de l’homme à la nature.

Ainsi, de Malthus (1798) à Meadows et al. (1972), en passant par Jevons (1865) ou encore Georgescu-Roegen (1971) et ses épigones partisans de la décroissance (Ariès, 2005, 2007; Grinevald, 2005; Latouche, 2006, 2007; Cheynet, 2008), on en reviendra toujours à la même crainte, voire à la même conviction : que la nature ne puisse porter tous les hommes avec leur multitude de désirs sans cesse renouvelés car savamment entretenus et qu’il faille alors, au risque que la nature n’opère une tragique correction, s’imposer diverses formes d’autocontrôle, voire de décroissance, tant démographique que matérielle; et sans certitude d’ailleurs que cela suffise. Que ces formes soient alors conformes à l’austère esprit malthusien ou qu’elles soient la source d’une vie véritablement heureuse, comme chez Stuart Mill (1848) puis Daly (1972, 1974, 1977), apparaîtra presque secondaire.

Voyons cet ensemble de réflexions que l’on peut toutes qualifier, même à des degrés divers, de pessimistes, et dont l’aboutissement institutionnel sera la naissance de cette nouvelle branche de l’hétérodoxie qu’est l’économie écologique (Costanza, 1989), campée sur une vision forte du développement durable (Bergh, 2001).

1.1 Malthus–Jevons–Meadows et al. : une trilogie désolée sur les limites de la terre

Parmi les pères fondateurs de l’économie, Malthus (1798) est le premier à avoir abordé, sinon le problème des limites absolues de la terre, en tout cas celui de la possible inconséquence humaine. Son Principe de population expose ainsi que « lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle (…) croît selon une progression géométrique » (p. 10), alors même que « les moyens de subsistance (…) ne peuvent jamais augmenter à un rythme plus rapide que celui qui résulte d’une progression arithmétique » (p. 11).

On connaît alors le moyen que prêchait Malthus pour éviter une résolution naturelle (la famine) ou politique (la guerre) de ce premier conflit envisagé entre l’homme et la nature : la vertu. Vertu ainsi indispensable sans laquelle, écrivait-il dans la première édition de son essai (Dostaler, 2000), qu’« un homme (…) né dans un monde déjà possédé, s’il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu’il peut justement leur demander, et si la société n’a pas besoin de son travail, n’a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture et, en fait, il est de trop ». Avant de clore par une formule restée célèbre : « au grand banquet de la nature, il n’y aura pas de couvert vacant pour lui. Elle lui commande de s’en aller (…) » (p. 112).

À travers cette position contre ceux jugés alors en surnombre, il y a très tôt l’idée que si l’humanité ne s’autocontrôle pas, soit si elle ne se fixe aucune limite a priori, elle sera de toute façon rattrapée par celles de la terre. En ce sens, Malthus est bien le premier à avoir engagé une réflexion sur la capacité de la terre à soutenir durablement les activités humaines, dût-il n’avoir envisagé le problème qu’au niveau de ses capacités nourricières, ce qui est compréhensible à l’époque. Notons toutefois que Malthus n’a pas envisagé que la population et la terre puissent avoir des limites en tant que telles, puisque si la population devait s’en tenir à croître au rythme des denrées, la terre devait pouvoir accueillir une infinité d’êtres humains. Et si ayant été témoin de la transition démographique il lui était difficile d’imaginer qu’elle ne serait justement que transitoire, comme le dit Georgescu-Roegen (1975) « son erreur réside dans l’hypothèse implicite que la population peut croître au-delà de toute limite (…) pour autant qu’elle ne croisse pas trop rapidement » (p. 366).

Ce qui fait alors de Malthus le fondateur du camp pessimiste, c’est surtout sa conviction que science et technique seules resteront impuissantes face à la démographie et au désir plus large de l’humain de s’étendre toujours plus. Et si on élargit les notions de science et technique à celles que peut offrir l’économie en tant que discipline, son pessimisme inspirera la conviction des tenants des acceptions fortes du développement durable, et a fortiori de la décroissance, qu’elles n’éviteront pas plus aux hommes un destin tragique si on ne les éduque pas ou, tout au moins, si on ne les amène pas philosophiquement à une autolimitation rapide et forte. C’est en ce sens que le plaidoyer de Malthus pour l’enseignement d’une morale religieuse stricte, seul moyen de contrer les penchants inconsidérés de l’humanité (Vilquin, 1998), sera annonciateur des approches les plus fortes qui reproduiront toutes cette peur du « nombre incontrôlé » qui traverse au fond l’humanité depuis toujours (Le Bras, 2009).

Dépassées, au moins provisoirement, les premières inquiétudes au plan alimentaire, la question des limites de la terre va resurgir au XIXe siècle, mais cette fois, et signe des temps, au plan industriel. Compte tenu de l’urgence du besoin de développement, après que nombre d’agents soient venus nourrir les agglomérations en formation, la perspective que la société industrielle naissante soit stoppée en plein cours constituait alors une menace certaine pour la stabilité du corps social. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les craintes exprimées aux Communes anglaises à propos du traité Chevalier-Cobden de 1860, dont certains redoutaient qu’il ruine l’Angleterre en accélérant inutilement l’épuisement de ses réserves en charbon. C’est ce que l’on nomma la Coal Question et qui inspira le titre d’un célèbre ouvrage à Jevons (1865).

Jevons partit du constat en apparence paradoxal que la consommation de charbon du Royaume-Uni n’avait cessé d’augmenter à mesure que la machine de Watt prenait place dans le paysage industriel britannique, en remplacement de celle pourtant moins efficace inventée 57 ans avant par Newcomen. Compte tenu du saut technique les séparant, il s’attendait à ce que le besoin par machine baissant, la demande et le prix du charbon en firent autant. Or, constatant une hausse et reprenant un raisonnant ricardo-malthusien, Jevons fit le pronostic que la couronne irait s’appauvrissant, car si la hausse créait bien une incitation à découvrir/exploiter de nouveaux gisements, ceux-ci seraient toujours plus pauvres et/ou moins rentables, les hommes exploitant en premier les plus riches et/ou faciles d’accès, et le prix du charbon ne cesserait de monter. Il (Jevons, 1865 : 213) en tirait la conclusion que l’avance de l’Empire « [était]physiquement intenable », terminant en ces termes : « nous avons aujourd’hui à faire le choix entre une brève période de grandeur et une autre, plus longue, de médiocrité continue » (en italiques dans le texte). Propos au ton alarmiste, dans la continuité de Malthus, et que l’on retrouvera presque intact dans le rapport Meadows et al. (1972) dont nous allons désormais évoquer les tenants et aboutissants.

C’est à la demande du Club de Rome qu’une équipe du MIT se constitue en 1970 pour évaluer les limites naturelles à la croissance. Les résultats seront réunis dans un rapport qui paraît en 1972 et qui prend fait et cause pour un arrêt de la croissance. Cette conclusion retentissante repose sur un modèle conçu alors pour appréhender cinq tendances jugées d’intérêt mondial : l’accélération de l’industrialisation, l’accroissement de la population, la progression de la malnutrition, l’épuisement des ressources et la détérioration de l’environnement. Ce qu’il faut retenir, c’est que les simulations conduisent toutes à des prédictions pessimistes sur l’avenir du système mondial, même dans le cas de scenarii optimistes en matière d’économie de ressources ou de recyclage. Au mieux serait-il viable jusqu’en 2100, mais au-delà, l’humanité connaîtrait un déclin, voire un effondrement, traduit par une baisse de la population et une dégradation des conditions de vie des survivants. Les conclusions sont ainsi sans appel (Meadows et al., 1972 : 23) : « si les tendances actuelles (…) restent inchangées, les limites de la croissance (…) seront atteintes en gros dans les 100 prochaines années. Le résultat le plus probable sera une forme de déclin soudain et incontrôlable, à la fois de la population et des capacités industrielles ».

S’il est prématuré d’avancer qu’ils se sont totalement trompés puisque leur pronostic porte sur la fin du siècle[3], relevons un trait qui les inscrit dans le camp pessimiste, c’est la certitude que les progrès scientifique et technique n’y changeront rien :

nous avons montré (…) que l’emploi de la technologie sur les problèmes apparents de l’épuisement des ressources, de la pollution ou encore de la pénurie alimentaire n’aura aucun impact sur le problème clé qu’est celui d’une croissance exponentielle dans un système fini et complexe. Mêmes nos tentatives (…) les plus optimistes (…) n’ont pas permis de repousser l’effondrement du système au-delà de 2100

Meadows et al., 1972 : 145

Et les auteurs de préconiser alors d’aligner la natalité sur la mortalité dès 1975, de limiter la consommation de ressources et l’émission de polluants au ¼ du niveau de 1970, de transférer des capitaux vers l’agriculture pour conserver les sols, de recycler les déchets, d’étendre la durée de vie des machines, de domestiquer l’énergie solaire et enfin de stopper la croissance industrielle dès 1990. En cela, Meadows et al. (1972) renouvèlent-ils le voeu fait 130 ans avant par Stuart Mill en faveur d’un étatstationnaire, point de départ de la section qui vient.

1.2 Stuart Mill—Daly : une parenthèse enchantée autour de l’État stationnaire

Compte tenu de notre ancrage dans une réalité qui s’est caractérisée presque sans discontinuer par un prélèvement croissant sur la nature, on peine à matérialiser ce que peut être un tel état. Conceptuellement, l’idée est de parvenir à un état où toutes les grandeurs naturelles, économiques, démographiques, sont en situation de maintien indéfini et où l’homme ne prélève que les flux requis pour maintenir, de fait indéfiniment, tant son niveau de capital et sa consommation que les stocks de ressources; ce qui suppose que les prélèvements n’excèdent jamais ou pas durablement les capacités de renouvellement du milieu.

Si la possibilité d’un état stationnaire reste concevable, on a surtout construit autour de cette figure des rêves de société idéale et conviviale à la manière de Stuart Mill, voire de Daly, et moins souvent donné un contenu précis à ces projets. Ainsi comprend-t-on Georgescu-Roegen (1979 : 117) quand il écrit, renvoyant à Robbins (1930), que « (…) l’état stationnaire est enveloppé de tant d’ambiguïtés que chacun devrait aller jusqu’à spécifier le niveau particulier d’un tel état ».

Voyons néanmoins ce qu’en ont dit Stuart Mill et Daly, le premier il y a plus de 160 ans sur fond de révolution industrielle, le second dans le contexte qui entoura la parution du rapport Meadows, après quoi nous rendrons compte de l’apport radical de Georgescu-Roegen (1979) en faveur de la décroissance.

Le livre IV, chapitre VI des Principles of Political Economy de Stuart Mill (1848) s’intitule précisément « De l’état stationnaire ». Il s’y emploie à exposer les raisons d’ordre éthique et philosophique qui militent en faveur d’un arrêt de la croissance matérielle, au profit d’une vie alors tournée vers la contemplation et l’épanouissement personnel, grâce à la poursuite d’activités spirituelles et culturelles rendues possibles par l’emploi des progrès scientifique et technique à la réduction du temps de travail. Stuart Mill entame son propos en regrettant que l’économie se soit attelée à comprendre le développement pour mieux l’accélérer, mais sans jamais s’être arrêtée sur sa finalité. Ainsi écrit-il (Stuart Mill, 1848 : 452) : « en contemplant n’importe quel mouvement progressif (…), l’esprit ne peut se satisfaire de retracer simplement les lois de ce mouvement; il ne peut l’être qu’en se posant la question qui vient après : dans quel but? ». Poursuivant la réflexion ouverte par la question du pourquoi, il fait alors entendre sa différence en se montrant critique envers ses homologues du passé et en affirmant que l’état stationnaire est aussi souhaitable qu’incontournable. Ainsi regrette-t-il que (idem : 452) « l’impossibilité finalement d’échapper à l’état stationnaire (…) [ait] été vue par les économistes politiques des deux dernières générations comme une décourageante et déplaisante perspective », indiquant alors que (idem : 452) « ce serait dans l’ensemble un progrès considérable en regard de notre condition actuelle », avant d’ajouter (idem : 453) : « (…) le meilleur état pour la nature humaine est celui dans lequel, alors que plus personne n’est pauvre, plus personne ne désire non plus être plus riche, ni n’a aucune raison de craindre d’être relégué à l’arrière par les efforts déployés par d’autres pour se propulser devant ».

On notera alors le caractère socialement figé de l’état stationnaire rêvé par Stuart Mill, où non seulement les grandeurs économiques devront être stables, mais où la structure sociale devra elle-même l’être à terme, ce qui suppose de mettre fin en amont à la compétition/rivalité entre individus. Cette incidence est cohérente avec le désenchantement qu’il éprouvait face à la lutte à laquelle se livrait sous ses yeux l’humanité industrieuse naissante, écrivant ainsi :

je confesse que je ne suis guère enchanté par l’idéal de vie défendu par ceux qui pensent que l’état normal de l’humanité est de lutter sans cesse pour s’en sortir, et que cette mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se marche sur les talons et qui forme le type de la société actuelle, soit le lot désirable du genre humain, au lieu de n’être rien d’autre qu’un ensemble de symptômes désagréables d’une des phases du progrès industriel

Stuart Mill, 1848 : 453

Après avoir exposé les joies que l’homme pourrait éprouver à occuper son temps d’une autre façon qu’à travailler pour s’enrichir, il réaffirme son désir de voir se réaliser l’état stationnaire comme meilleure garantie contre des pertes naturelles irréversibles et comme garde-fou contre une vie peut-être plus riche matériellement, mais moins heureuse humainement :

si la terre doit perdre une large part des aménités qu’elle tient de choses qu’une accumulation illimitée de richesses et de population lui extirperaient dans le seul but de soutenir une plus grande, mais pas meilleure, ni plus heureuse population, j’espère sincèrement pour la postérité que [les hommes] seront contents de parvenir à la stationnarité bien avant que la nécessité ne les y soumette

Stuart Mill, 1848 : 454

Poursuivant la réflexion ouverte par Stuart Mill sur le sens du développement et la nécessité d’aboutir à une forme choisie d’état stationnaire, Daly en sera le nouveau soutien à travers une série d’articles (Daly 1972; 1974a et b), puis à travers un livre manifeste (Daly, 1977). Pour Daly (1974a : 15),

un état stationnaire (…) est défini par des stocks constants de richesse physique (ou artefacts) et par une population constante, tous deux maintenus à des niveaux choisis désirables par de faibles flux — c’est-à-dire par un faible taux de natalité, équivalent au taux de mortalité, et par de faibles taux de production physique, équivalents aux taux d’usure —, de sorte que la longévité de la population et la durabilité des stocks physiques soient élevées

À travers l’idée de taux nuls auxquels doivent croître les stocks, on retient surtout qu’il s’agit d’une vision normative portée par un dessein qualitatif : faire durer en somme le plus possible, et la richesse matérielle, le capital, et chaque génération, la vie, sans en augmenter le nombre. Au final, il apparaît que l’état stationnaire de Daly est, comme chez Stuart Mill, un idéal-type relevant plus de l’impératif moral et de la direction à prendre que de la définition précise d’un état réellement stable de l’économie. C’est ce que trahit ici l’idée de « niveaux choisis désirables » et ce que confirme le rapprochement qu’il fait ailleurs avec le stade de stationnarité, également supposé, des êtres vivants arrivés « à maturité » (Daly, 1972) : maturité naturelle chez ceux du règne animal et végétal, consciente et réfléchie, et donc à fondement éthique, chez l’humain, même s’il entretient sans cesse une confusion biologisante à ce sujet, mais qui n’est pas surprenante si on se souvient que l’économie fait pour lui partie des sciences de la vie (Daly, 1968). C’est dans ce cadre en tout cas qu’on doit comprendre sa charge contre l’obsession d’une croissance quantitative indéfinie, qu’il qualifie de « manie », et dont serait affublée la plupart des économistes; ceux qu’il range en tout cas, pour mieux les brocarder, sous le qualificatif d’orthodoxes, taxés de dogmatisme obscurantiste, au-delà de leur nécessaire conservatisme politique (Daly, 1974b).

Sans aborder ici la difficile question consistant à savoir si tous les descendants de l’École néo-classique, ou plus simples tenants du marginalisme et de l’individualisme méthodologique si décriés par Daly, sont conservateurs, relevons au moins, par-delà le flou de ses écrits, qu’il reste intéressant car les critiques qu’il adresse à « l’orthodoxie » constitueront, avec celles de Georgescu-Roegen que nous allons voir, le point de départ de l’économie écologique (Costanza, 2003; Røpke, 2004).

1.3 Georgescu-Roegen et ses épigones militants de la décroissance : d’une conviction aux joies d’une « obligation »

Georgescu-Roegen (1975) va aller plus loin en dénonçant à la suite de Robbins (1930), nous le disions, l’incapacité des promoteurs de l’état stationnaire à le qualifier précisément, de Stuart Mill jusqu’à Daly ou Meadows et al. Nicholas Georgescu-Roegen (NGR par la suite) le qualifiera ainsi de « mythe du salut par l’écologie » et pis, « d’erreur cruciale » qui « consiste à ne pas voir que non seulement la croissance, mais même un état de croissance nulle, voire un état déclinant qui ne convergerait pas à l’annihilation, ne peut durer dans un environnement fini (p. 367) ».

Tentons de saisir sa position résolument pessimiste où l’on voit que même la décroissance restera un pis-aller qui ne pourra qu’ajourner la fin inéluctable de l’humanité. NGR part du principe que la terre peut au mieux offrir un montant S fini de ressources. Notant si le flux prélevé chaque année au profit de chaque habitant et Pi la population mondiale de l’année i, il relève à juste titre que le cumul des prélèvements mondiaux jusqu’à l’infini (Σ Pi ⋅ si avec i = 0 à ∞) ne peut excéder le montant S offert à la surface de la terre : ΣPi ⋅ si ≤ S. Posant alors que le montant prélevé chaque année par habitant ne pourra jamais s’annuler ni même tendre vers 0 (si >> 0, ∀i), il ne peut qu’en déduire qu’il arrivera fatalement une date n, sur l’infini, où la population Pi devra disparaître (Pn = 0, ∀i ≥ n) pour respecter ladite contrainte (Σ Pi ⋅ si ≤ S). On comprend dans ces conditions que l’état stationnaire soit pour lui un leurre et, pire encore, que la décroissance qu’il appellera pourtant de ses voeux, faute de mieux, n’y pourra rien.

Sa démonstration n’est pourtant guère convaincante dans la mesure où il entreprend de raisonner sur un horizon infini tout en évacuant les possibilités mêmes ouvertes par un tel horizon; alors qu’elles sont de fait elles-mêmes infinies. En effet, si à observer la marche suivie par l’humanité depuis l’industrialisation et la consommation de masse on est tenté de le suivre, puisqu’on peine à imaginer qu’un jour le prélèvement par tête pourra tendre vers 0, conceptuellement pourtant, rien ne l’exclut. S’agissant notamment de l’énergie, rien indique que dans un futur même assez éloigné, mais par définition antérieur à l’infini, l’énergie ne sera pas totalement renouvelable. Et si on peine davantage à voir comment on pourra pratiquement cesser un jour de prélever des ressources minérales, conceptuellement au moins, on peut également envisager que dans un futur éloigné mais toujours et nécessairement inférieur à l’infini, elles seront remplacées par des matières issues du vivant, potentiellement indéfiniment renouvelables.

Ainsi, NGR a-t-il voulu nous alerter sur le fait que l’homme prélève en l’état trop de matières, au risque d’être un jour confronté à de graves difficultés. Mais sa conviction que la disparition de l’humanité est programmée repose sur un argument qui n’exploite pas les possibilités mêmes qu’il ouvre. Sans doute faut-il y voir la marque de son adhésion au second principe de thermodynamique qui stipule l’irréversibilité des phénomènes physiques (NGR, 1971 et 1975), ou sa conviction que toutes les espèces devant disparaître, l’homme n’a a priori aucune raison d’y échapper (NGR, 1975), subsiste en tout cas une incohérence interne à sa démonstration qui étonne pour un mathématicien de formation; au point de trahir un degré de pessimisme et plus, de fatalisme, sans égal jusqu’ici. Pour autant, par-delà le caractère intenable de sa position à l’échelle de l’infini qui réduit la portée de son plaidoyer en faveur d’un « état déclinant » ainsi qu’en faveur d’une « bioéconomie » (NGR, 1975 et 1978), sa pensée reste le point de départ des partisans de la décroissance que nous allons désormais évoqués.

Il n’est pas simple de camper les positions des tenants de la décroissance dans la mesure où il s’agit d’abord souvent d’appels à changer nos modes de vie en profondeur, à travers l’adoption de nouvelles « philosophies du quotidien », tournées vers la sobriété ou la simplicité volontaire. Au-delà de l’objectif général consistant à cesser de produire, consommer et accumuler toujours plus, pour réduire au contraire nos productions, consommations et autre accumulation de biens et services, il n’est pas de cadre d’analyse théorique vraiment construit, ou au moins mobilisé, pour montrer quels pourraient être les voies de la décroissance et surtout, pour en évaluer les effets. Un grand nombre veut éviter les accès idéologiques qui ont conduit aux aberrations que l’on sait et se refuse de proposer un système de pensée et de valeurs totalement abouti. Ainsi, veulent-ils souvent en rester au rang des exemples à suivre pour léguer aux générations futures une terre qui leur permette d’éprouver la joie d’une « vie authentiquement humaine » (Jonas, 1979). Ainsi Martin (2007 : 19) indique que « (…) la décroissance [lui] apparait comme un concept purement pédagogique », ajoutant « [qu’elle] a le mérite de frapper les esprits et de remettre en lumière l’ineptie suicidaire sur laquelle repose la société industrielle et marchande ».

Pour autant, par-delà ces déclarations compréhensibles, voyons plus avant les positions des promoteurs les plus remarqués de la décroissance pour avoir dépassé le seul stade du réveil des consciences.

Au-delà de répéter à l’envi l’argument de NGR consistant à dire qu’une croissance infinie est impossible dans un monde fini (position discutable sauf à poser une hypothèse qui n’a guère de sens sur horizon infini), les principaux tenants de la décroissance essayent d’abord de dire ce qu’elle est ou n’est pas. Le fait de se placer dans une perspective résolument politiste comme Ariès (2005, 2007), voulant déséconomiser nos modes de pensée, ou de naviguer entre économie et politique en condamnant la première mais sans jamais vraiment trancher au profit de la seconde comme Latouche (2006, 2007), qui oppose ainsi économique et politique comme au fond marché et démocratie, n’aidera pas à sortir de la confusion dans laquelle leur parti pris ou leur incapacité de trancher les a enfermés sous couvert de dénonciation de l’économisme[4].

Suite à un premier ouvrage très polémique (Ariès, 2005), et voulant porter plus loin les bases d’un projet politique, Ariès (2007 : 11) prend soin de préciser que la décroissance n’est ni une idéologie, ni un modèle économique de plus, mais « d’abord un mot-obus pour pulvériser la pensée économiste dominante ». Pour autant, et contraint à la nécessité de préciser sa pensée compte tenu des limites associées à ses définitions par la négative (ce que la décroissance n’est pas), il ajoute : « le seul moyen est de réduire l’économie elle-même (…) ». Bien qu’il reste assez confus sur le fond, il y a bien l’idée qu’il faut nous préparer à réduire nos niveaux de vie matériels, soit accepter une décroissance quantitative. Cela parait évident sachant ses charges violentes contre la croissance, même s’il faisait valoir dans un précédent ouvrage (Ariès, 2005), et sans se démentir ici, qu’il était d’accord avec Latouche pour dire que la décroissance n’est pas une croissance négative[5].

Si Latouche (2006 : 16-17) assume d’emblée que « la décroissance n’est pas un concept (…) mais un slogan politique », ajoutant qu’elle est la « bannière derrière laquelle se regroupent ceux qui ont procédé à une critique radicale du développement (…) », il livre dans son opus suivant une définition par la négative qui soulève maintes interrogations. Ainsi indique-t-il (Latouche, 2007 : 21) que « la décroissance (…) n’est pas la croissance négative (…) » et qu’« [on] imagine quelle catastrophe engendrerait un taux de croissance négatif! ». Compte tenu là aussi de ses charges contre la croissance où il n’est question que d’« enfer », nous offrant à ce titre un catalogue de tous les maux dont elle serait seule responsable[6], son intention est-elle plus simplement de dénoncer notre dépendance à la croissance, ce que l’on peut penser quand il écrit plus loin : « de même qu’il n’y a rien de pire qu’une société travailliste sans travail, il n’y a rien de pire qu’une société de croissance dans laquelle [elle] n’est pas au rendez-vous ».

À défaut d’être très limpide sur la qualification précise de la décroissance, Latouche expose un programme en 8 R où il est question de réévaluer, reconceptualiser, redistribuer, restructurer, relocaliser, réduire, réutiliser et recycler, problématiques néanmoins pas toutes antiéconomiques par définition, au sens où l’économie n’aurait rien à dire sur ces questions, même si les pratiques restent en effet souvent en deçà des enjeux.

Il ressort au final qu’Ariès et Latouche peinent à définir clairement la décroissance, pris au piège de leur parti pris antiéconomique leur interdisant de penser l’économique dans toute sa complexité et ses conséquences, par crainte d’être alors eux-mêmes taxés d’économisme. Et si Latouche (2004) avait tôt fait de prévenir « qu’il n’y a pas (…) “de théorie de la décroissance” comme les économistes ont pu élaborer des théories de la croissance », on peut regretter que ses ouvrages ultérieurs, comme ceux d’Ariès d’ailleurs, aient poursuivi dans cette dénonciation de l’économie et appelé en réaction à la décroissance sans jamais prendre le temps d’une analyse rigoureuse de ce qu’elle est et, surtout, de ce qu’elle pourrait entraîner.

Sur ce point, accordons à Cheynet (2008) d’être plus limpide quand il assume clairement que « la décroissance, c’est d’abord la décroissance économique » (p. 59). Ayant probablement senti qu’après avoir décrit la planète dans un état quasi apocalyptique, il ne pouvait plus être question d’hésitations, il plaide pour une décroissance physique au Nord; sans quoi on sera rattrapé par les lois de la nature, avec à la clé une régression sans égal et, tropisme malthusien ou simple réalisme, la perte de la partie la plus pauvre de l’humanité, donc surtout au Sud.

Si cette perspective est d’ailleurs redoutée par de nombreux tenants de la décroissance, la façon dont ils souhaitent nous en prémunir, c’est en tout cas limpide chez Martin (2007) et Latouche (2004, 2006 et 2007), sera de conseiller au Sud de ne pas succomber à la tentation occidentale de la croissance et de l’enrichissement matériels.

Mais avant d’y revenir, Latouche fait valoir qu’un premier moyen de décroître globalement sans subir de décroissance individuelle serait bien entendu que la population mondiale baisse. Ainsi évoque-t-il (Latouche, 2006) que la bonne taille démographique pour la planète serait, comme en 1960, de 3 milliards, quand l’empreinte écologique de l’humanité s’élevait à 1[7]. Sachant que la terre en porte déjà plus du double et qu’elle devrait en compter trois fois plus d’ici 40 ans, on comprend qu’un tel recul mènerait, toutes choses égales par ailleurs, à une décroissance sensible de la pression exercée sur la terre. Pour autant, peut-on imaginer que la population mondiale puisse revenir à une échéance aussi brève à son niveau de 1960, sans que cela n’ait d’autre conséquence que celle positive de soulager la planète? Latouche ne dit rien sur ce que pourrai(en)t être la (les) raison(s) de revenir en douceur à ce chiffre de 3 milliards. Et sauf à penser qu’il croît en la possibilité d’une baisse considérable en raison d’une prise de conscience soudaine et alors inouïe de l’humanité d’être (a priori) en surnombre, on voit mal ce qui nous ramènerait vers cet « idéal ». Le « retour en douceur » s’avère en tout cas si compliqué que la question du « comment » est évacuée.

Ainsi, comme Partant (1988), Latouche ne croît plus, et depuis longtemps, au développement (Latouche, 1989, renouvelé en 2001 et 2004). Il l’honnit au moins autant que la croissance, pour ne plus les distinguer d’ailleurs, dans la mesure où ce serait le moyen « d’occidentaliser le monde », achevant le travail ouvert par la colonisation (Latouche, 1989). Questionnant les notions de richesse et de valeur propres à l’économie, et en profitant au passage pour écorner les indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB que sont l’indice de développement humain, l’indice global de pollution ou encore l’indice de santé sociale (dont on trouvera une présentation dans Gadrey et Jany-Catrice, 2005), il récuse l’idée qu’« une “société hors-croissance” au Sud » la condamnerait nécessairement à la misère, vantant l’idée d’« un projet de construction de sociétés conviviales, autonomes et économes, au Nord comme au Sud » (Latouche 2006 : 242). Et c’est en ce sens qu’on doit saisir ce propos assumé très tôt (p.27) : « Oser la décroissance au Sud, c’est tenter d’enclencher un mouvement en spirale pour se placer sur l’orbite du cercle vertueux des 8 “R” ».

Martin (2007 : 190) est plus explicite encore quand il écrit :

Que pourrait-il arriver de mieux aux habitants des pays pauvres que de voir leur PIB baisser? (...) La hausse de leur PIB ne mesure rien d’autre que l’accroissement de l’hémorragie. (…) Décroître pour les habitants des pays pauvres signifierait donc préserver leur patrimoine naturel, quitter les usines à sueur pour renouer avec l’agriculture vivrière, l’artisanat et le petit commerce, reprendre en main leur destinée commune

On voit bien ce qu’il dénonce ici : la croissance telle qu’on l’a connue et connaît encore est porteuse de nombreux coûts écologiques, outre ceux sociaux et humains liés aux mutations techniques et sociales qui lui sont inhérentes. Mais par-delà cette glorification du passé, son propos reste surtout d’une naïveté désarmante, dans le meilleur des cas d’ailleurs. En effet, n’en déplaisent à Martin ou à ceux plus influents à qui l’on doit ce type d’arguments, au-delà du fait qu’on ne voit pas comment figer le cours de l’histoire — sauf à prendre le risque de dérives autoritaires — la croissance n’a pas que les aspects négatifs qu’on lui prête ici. S’il est clair que lorsque qu’elle est exclusivement quantitative elle s’accompagne inévitablement de pertes écologiques continues, et s’il ne fait aucun doute que l’heure est aux actions d’envergure pour préserver/restaurer ce qui peut l’être et écarter toute issue dramatique, l’antienne selon laquelle elle n’est que destruction, et donc que négative, est aussi stérile que celle consistant à dire qu’elle n’est que bienfait, et donc uniquement positive.

Par-delà la vision radicale et déstabilisante de certains partisans de la décroissance vis-à-vis du développement, où le maintien d’un état de pauvreté paraît être la solution, nous voudrions conclure sur le fait qu’il eut au fond été assez simple pour les tenants de la décroissance d’être bien plus clairs en affirmant qu’ils militent pour une décroissance quantitative, tout en se faisant les défenseurs d’une croissance alors exclusivement qualitative. De ce point de vue, leur slogan « Moins de biens, plus de liens! » est une façon de dire en termes imagés ce que l’économiste résumerait ainsi : oui à la décroissance quantitative — donc moins de biens[8] —, et oui aussi à la croissance mais qualitative — plus d’environnement et de loisirs pour plus de liens[9]. Ce, en gageant qu’il soit possible de parvenir à ce « tout » rapidement sans provoquer de récession durable aux dépens d’abord des plus pauvres, risque suffisamment important pour que certains partisans de la décroissance aient concédé, par précaution, qu’elle ne pouvait être attendue de ces derniers et notamment pas du « Sud ». Comment d’ailleurs pourrait-il en aller autrement, sauf à les exhorter à préférer cette situation plutôt que de céder à « l’enfer de la croissance » sur fond de rejet des notions de progrès et de développement mêlé de « principes philosophiques » audibles mais qui restent, qu’on le veuille ou non, éloignés des préoccupations quotidiennes des plus pauvres.

Au final et comme le note Rotillon (2008), il apparaît que si les tenants de la décroissance ont le mérite d’attirer l’attention sur les dérives de sociétés plongées tout entières, ou presque, dans l’accumulation et l’épanouissement matériels, ils offrent peu de réponses quant aux moyens et rythmes qu’il conviendrait d’emprunter pour sortir de l’enfer qu’ils décrivent. Plus ennuyeux, il est des postures qui restent inaudibles quand on sait, par exemple, que près de 1,1 milliard d’individus, pour l’essentiel au « Sud », n’ont toujours pas accès à l’eau potable et que plus du double ne bénéficient d’aucun système d’assainissement (OMS-Unicef, 2005); systèmes coûteux pour lesquels le préalable est bien d’accepter un certain enrichissement.

Enfin, considérer que l’économie et ceux qui y contribuent, avec une variété d’approches et une richesse de débats souvent ignorées des auteurs de la décroissance, font en quelque sorte partie du problème, comme si une société de sobriété choisie pouvait nous dispenser de penser totalement, malgré les limites de l’analyse, en termes de coûts/avantages, ou comme si cela devait abolir tout système de prix, relève de l’illusion. À ce titre, leur condamnation en bloc du PIB passe totalement sur le fait que c’est d’abord un agrégat, si bien que si certaines de ses composantes sont en effet nocives, d’autres restent utiles à la collectivité. Et l’économie dispose désormais d’un vaste outillage pour montrer comment pénaliser au mieux les premières et soutenir les secondes, de sorte que la croissance soit durablement plus « verte », bref plus qualitative et moins quantitative ou « prédatrice ». De ce point de vue, les attaques répétées des tenants de la décroissance, à la fois contre le PIB et sa croissance, mais aussi, très souvent, contre toute tentative visant à établir de nouveaux indicateurs de richesse par l’amélioration, voire le dépassement, du PIB, sont non seulement peu originales — les inspirateurs de l’EcologicalEconomics comme Daly et NGR en avaient posé les bases dès les années soixante-dix —, mais au-delà, elles ne sont guère constructives et n’aident pas fondamentalement à la décision publique. La naissance de l’économie écologique comme aboutissement institutionnel du camp pessimiste et comme remise en cause de la traditionnelle économie de l’environnement et des ressources naturelles (Bergh, 2001) a de ce point de vue ouvert un espace de débats scientifiques plus argumentés et propres, en tout cas, à interpeller nombre des tenants des approches faibles.

Si les fondements de l’économie écologique restent assez largement holistes et se veulent résolument (éco-)systémiques et interdisciplinaires (Costanza, 1989), la contradiction que l’économie écologique n’a cessé de porter à l’économie dite « stantard » autour de la notion de substituabilité — et par suite, autour de l’idée de capital naturel critique — ou ailleurs quant au rôle et à l’importance du progrès technique, a été d’une efficacité supérieure pour produire, même tardivement, une inflexion sensible du discours jusqu’ici plutôt très optimiste des tenants des approches faibles.

2. De l’optimisme ou de la déraison? Substituabilité, progrès, forces du marché, optimalité et soutenabilité faible

Si l’on considère que l’on a bien quelques obligations vis-à-vis des générations futures — ce que nous laissions entendre en introduction malgré les difficultés soulevées par le principe consistant à s’assurer au mieux que ces dernières ne subiront pas de pertes d’utilité —, on doit alors aborder la question clé de la substituabilité entre ressources naturelles et capital artificiel.

À travers cette question : jusqu’où les ressources et plus largement l’environnement peuvent être remplacés par du capital artificiel ou d’autres ressources naturelles mais alors renouvelables, se joue celle des diverses formes de capital, englobant le matériel (capital physique), l’immatériel (capital humain, connaissances) et le naturel (ressources, environnement), qu’il convient de léguer à chaque génération pour être sûr, à tout le moins au maximum, qu’elles disposeront de l’opportunité d’atteindre un niveau de bien-être au moins équivalent à celui des précédentes. Si on est acquis à l’idée que l’accumulation de capital artificiel en particulier pourra suppléer à la disparition de ressources ici et la dégradation de l’environnement là, sans qu’aucune génération ne subisse de futur appauvrissant ou ne souffre de cette dégradation, on admettra alors que tous ces capitaux sont fongibles et qu’il n’est finalement aucun capital naturel critique à conserver a priori pour le transmettre impérativement aux générations futures.

Sans aller jusqu’à dire que les tenants des approches les plus faibles de la soutenabilité adhèrent aveuglément à l’idée selon laquelle, finalement, on pourrait compenser sans discontinuer toute perte de ressources naturelles ici et, plus encore, toute dégradation de l’environnement là, par l’accumulation sans fin de capital et de connaissances produits à partir de ces ressources au sens large, il reste qu’ils partagent tous l’idée d’une fongibilité élevée des diverses formes de capital et donc d’une substituabilité forte entre ressources naturelles et capital reproductible, physique ou humain[10]. C’est sans nul doute ce qui permet de les classer dans le camp optimiste, acquis à l’idée que le système économique et donc l’humanité sont capables de surmonter la finitude des ressources épuisables et plus encore qu’on trouvera toujours les ressources, et notamment celles de l’économie (Solow, 1974a), pour affronter le problème de la dégradation plus large de l’environnement. Les plus radicaux ou optimistes feront alors totalement confiance à la capacité du marché pour écarter toute issue préjudiciable, en particulier si les droits de propriétés sont clairement définis sur l’ensemble des actifs naturels. Les plus mesurés resteront eux persuadés que cela passe par une action publique mêlant aux institutions juridiques (règles de responsabilité et autres réglementations) diverses incitations pour contenir et/ou corriger les défauts et autres défaillances de/du marché.

L’objet de cette partie consiste à restituer les principaux résultats produits par les tenants de ce que l’on a convenu d’appeler la soutenabilité faible, même s’il faut relever que les premiers travaux dont nous rendrons compte n’évoquaient pas directement le concept de développement durable qui s’est imposé depuis. Leur attention se situait d’abord du côté offre du marché, dans le but premier de trouver une réponse aux défis soulevés par la parution du rapport Meadows sur les limites à la croissance. Comment donc s’assurer qu’on pourra maintenir une production par tête croissante, condition sine qua non de la progression, ou au moins du maintien, de la consommation dans le temps, le bien-être étant alors réduit à sa plus simple expression : satisfaire des besoins de quantité et non de qualité, la durabilité se limitant donc à la non-décroissance du bien-être tiré de la consommation.

Par l’intermédiaire de ces premiers travaux se dessinera toutefois une vision assez optimiste du rapport plus large de l’homme à la nature, au sens où on verra que s’il peut se déjouer de l’épuisement inévitable de certaines ressources, il pourra a priori plus facilement encore gérer la question des ressources renouvelables (forêts, poissons, etc.), ou ailleurs la dégradation de son environnement au sens large (eau, air, sols). Et ce, dût-il y avoir des arbitrages initialement préjudiciables aux ressources ou à l’environnement mais en théorie limités si on pose que les agents sont aussi sensibles à leur environnement. Tel est le fil conducteur qui unifie, même partiellement, les travaux des tenants des approches faibles du développement durable.

Les plus optimistes s’en remettront alors, nous le disions, aux seules forces du marché pour écarter spontanément toute issue préjudiciable et éviter toute perte irréversible, en tout cas dès lors que les agents le veulent; ce qui supposera qu’ils y soient assez sensibles et, en particulier, que leur horizon de calcul s’étende bien au-delà de leur durée de vie sans déprécier par trop le futur pour écarter tout risque de catastrophe tellement imminente qu’elle deviendrait inévitable. Et ce qui supposera, en outre, qu’il n’y ait ni défaut, ni défaillance de marché, donc que les marchés, l’information, les contrats soient parfaits et complets, ensemble de conditions dont on mesure à leur seul énoncé qu’il est peu raisonnable d’attendre qu’elles soient remplies.

Les plus mesurés, bien qu’également assez optimistes sur les capacités de l’homme face à la nature, compteront toutefois sur l’action régulatrice de l’État et/ou sur toute forme d’action organisée pour écarter tout risque de trajectoire insoutenable.

Voyons donc les principaux résultats offerts par le camp optimiste, depuis les travaux fondateurs sur la gestion de ressources épuisables jusqu’aux débats sur de l’existence, ou non, d’une courbe environnementale à la Kuznets.

2.1 Dasgupta et Heal – Stiglitz – Solow : du concours de la substituabilité des facteurs et du progrès technique ou de l’éthique pour déjouer le piège de la finitude des ressources

Les trois articles fondateurs parus en 1974 dans un numéro spécial de la Review of Economic Studies consacré à l’épuisement des ressources fossiles et minérales, sont le fait de Dasgupta et Heal (1974), Stiglitz (1974) et Solow (1974b). Dans chacun de leurs modèles, les ressources sont à la fois indispensables et épuisables, mais le capital leur est indéfiniment substituable. Elles peuvent donc en théorie tendre vers 0 sans nécessairement induire de baisse de la production et in fine, de baisse de la consommation dans le temps. C’est en tout cas possible sous certaines hypothèses que nous allons voir.

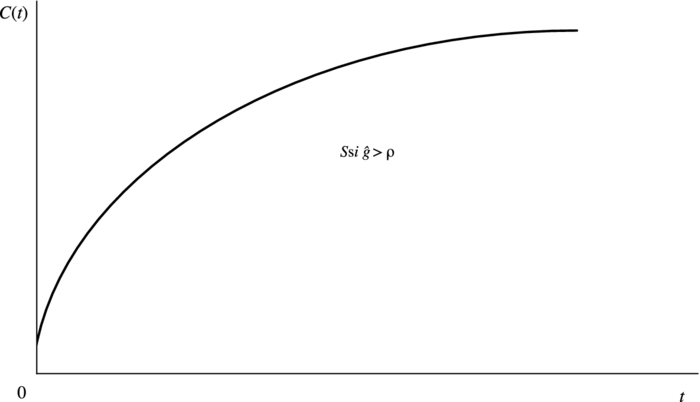

Dasgupta et Heal (1974) offrent une excellente introduction au problème, montrant que sans croissance démographique, mais sans progrès technique, une économie qui maximise la somme actualisée au taux ρ > 0 des bénéfices tirés de l’exploitation d’une ressource finie et essentielle à la production est optimalement vouée à sa perte, et ce bien que les conditions de sa durabilité puissent en théorie exister. À une hausse continue de la consommation succèderait donc une baisse régulière, offrant pour horizon indépassable une consommation asymptotiquement nulle à long terme (graphique 1), l’investissement optimal en capital étant insuffisant à contrer l’effet négatif de l’épuisement de la ressource (Pezzey et Withagen, 1998).

Graphique 1

Déclin inéluctable d’une économie dépendante d’une ressource épuisable et maximisant la somme actualisée des niveaux de bien-être des générations

Un tel résultat allait rouvrir le débat déjà ancien sur l’actualisation du bien-être des générations, objet de critiques incessantes depuis Ramsey (1928), Pigou (1932) et Harrod (1948)[11]. Sans entrer dans ce long débat, notons que l’approche de l’utilité escomptée telle que formalisée en premier par Samuelson (1937) a toutefois le mérite d’assurer la consistance dynamique (ou cohérence temporelle) des choix de l’agent (Koopmans, 1960) : ses préférences futures confirment celles exprimées dès à présent en maximisant la somme actualisée de ses utilités; et aucune autre séquence que celle ainsi initialement choisie ne peut alors lui procurer plus de bien-être. En résumé, elle est Pareto-optimale, en tout cas dans cet univers déterministe.

Or, le futur éloigné étant en réalité incertain, Weitzman (1998) a cherché à montrer qu’il n’est pas si incohérent que les agents l’escomptent en réalité souvent à des taux inférieurs à ceux qu’ils appliquent au futur proche (c.-à-d. quand l’horizon de prévision a encore un sens net pour eux). Ainsi, et bien que frappée d’inconsistance temporelle, l’actualisation hyperbolique représente mieux le raisonnement fait par les agents à propos du très long terme et ce pour la raison, note Weitzman (1998), que tout est incertain à cet horizon. L’incertitude la plus fondamentale porte sur le taux d’intérêt, qui reste intrinsèquement imprévisible tant on ignore ce que pourra être la productivité du capital, taux qui n’a au fond aucune raison d’être inféré du passé, ou du présent. Weitzman montre alors que passé un terme au-delà duquel l’incertitude est incontestable, cas courant en matière environnementale, le facteur d’actualisation devrait décliner; et le long terme être alors escompté au taux le plus faible possible ayant une probabilité non nulle de survenir[12].

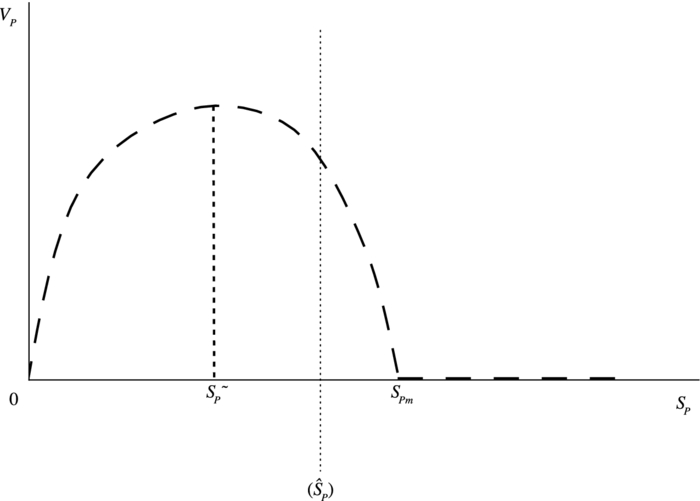

Pour en revenir au résultat de Dasgupta et Heal (1974), attendu le caractère fort de l’hypothèse consistant à ignorer le progrès technique, Stiglitz (1974) avance de son côté qu’il y a toujours eu accumulation de connaissances, et donc progrès technique, au point qu’il est raisonnable d’imaginer que cela devrait continuer. Si le progrès technique économisant la ressource est alors assez élevé pour compenser les effets liés à son épuisement, ce qui dans le modèle exige qu’il croisse à un taux supérieur au taux d’escompte de l’utilité des générations (ĝ > ρ), alors le sentier de croissance optimale sera forcément durable. Aucune génération ne connaîtra de futur appauvrissant et la consommation ira croissante (graphique 2).

Graphique 2

Croissance optimale d’une économie dépendante d’une ressource épuisable mais bénéficiant d’un taux de progrès technique suffisant

Sous couvert que ĝ > ρ, optimalité intertemporelle et durabilité sont donc conciliables, malgré l’intégration d’une croissance démographique pourtant écartée par Dasgupta et Heal (1974). En outre, on suppose ici tous les gisements connus, ce qui n’est pas toujours vrai. Dasgupta et Heal (1979) travaillerons de fait à la prise en compte de la découverte possible d’un nouveau gisement, Pindyck (1978) ayant même imaginé qu’on en découvre à échéances régulières. Pour autant, le problème de fond demeure : la finitude de ressources pour l’heure essentielles et la nécessité d’enregistrer alors un progrès technique suffisant faute d’alternatives (Solow, 1974a).

Le message rassurant de Stiglitz reste ainsi contesté en raison des hypothèses clés du modèle : celle consistant à postuler, comme souvent alors, un progrès technique exogène allant à un rythme exponentiel[13] et, plus encore, celle considérant que le recours aux ressources dans la production peut tendre vers 0. Si on peut le concevoir à un horizon non nécessairement très éloigné s’agissant des ressources fossiles dans la production d’énergie, c’est plus difficile, en tout cas sur un terme raisonnable, pour d’autres productions. D’aucuns, comme Daly (1997a) ou Cleveland et Ruth (1997) ayant même argué, prolongeant la position de NGR (1971 et 1975) que nous avons discutée, que toute production requerra toujours un minimum de matière et d’énergie non renouvelables et engendrera de même toujours un minimum de rejets/déchets ni assimilables, ni recyclables.

Il semble donc in fine que la vraie question consiste à savoir si la nature laissera le temps à l’humanité de franchir une forme de frontière où l’usage de ressources renouvelables (en remplacement de celles épuisables) et les pollutions émises, seront respectivement durables et assimilables sans qu’on ait à subir de choc violent entre-temps[14].

À défaut de compter sur le progrès technique et plus encore sur la découverte de nouveaux gisements qui ne font que repousser le problème, peut-on envisager de recourir à un principe éthique qui éviterait aux générations futures de connaître l’issue préjudiciable mise en avant par Dasgupta et Heal (1974)? Se plaçant au plan éthique, Solow (1974b) cherche ainsi les conditions qui permettraient, non pas de déboucher sur un sentier de croissance optimale où le bien-être serait toujours croissant (Stiglitz, 1974), mais tel qu’il assurerait a minima un niveau de bien-être maximal à la génération la moins favorisée (principe du maximin). Se disant alors plus « rawlsien que le Rawls », puisqu’il en étend le principe de justice à un cadre intergénérationnel contre l’avis même de Rawls (1971 et 1974), il montre qu’en dépit de l’épuisement progressif d’une ressource essentielle on peut maintenir indéfiniment la consommation d’une population certes stationnaire mais ne bénéficiant d’aucun progrès technique, à condition de mettre en place une dynamique d’accumulation du capital adéquate (graphique 3)[15].

Graphique 3

Maintien de la consommation d’une économie sans progrès technique et dépendante d’une ressource épuisable mais adoptant le principe du maximin

Une condition doit toutefois être remplie : que les ressources contribuent pour moins de moitié à la création de richesse intégrant également du capital[16]. Précisons par ailleurs que c’est en fait à Hartwick (1977) qu’on doit d’avoir explicité la règle d’investissement à suivre pour maintenir ainsi la consommation. Reprenant l’hypothèse d’une production dépendant à moins de 50 % des ressources et renvoyant à Hotelling (1931) quant à l’évolution du prix de ces dernières à mesure qu’on les épuise, il montre que si on investit le montant exact des rentes d’exploitation dans l’accumulation de capital artificiel, on peut garantir indéfiniment aux générations futures un niveau de bien-être matériel égal au nôtre. Cette règle sera étendue au cas de plusieurs ressources par Hartwick (1978a et b) lui-même et le principe fera alors son chemin. Des pays pétroliers comme la Norvège et le Koweït ont en effet créé des fonds d’investissement pour prolonger, même imparfaitement, les bénéfices tirés d’un tel don[17].

Solow (1986) montrera que cette règle revient in fine à « maintenir intact le capital » au cours du temps, quelle qu’en soit les formes : naturelle et/ou artificielle, l’investissement en artefacts devant compenser stricto sensu le désinvestissement lié à l’extraction/usage de la ressource[18]. Et Solow (1986) de renouveler ainsi le vieil adage selon lequel on ne touche pas au capital et on n’en consomme que les intérêts. Pour autant, Svensson (1986) soulignera que Solow pose un taux d’intérêt du capital constant en rupture avec le modèle de Dasgupta et Heal (1974) et, surtout, en rupture avec Solow (1974b). Intégrant bien la baisse de la productivité marginale du capital avec son accumulation, Asheim (1986) montrera de son côté les difficultés liées à la décentralisation de la solution macroéconomique de Hartwick, faisant écho à l’avertissement lancé par Becker (1982) sur la complexité des transferts à mettre en oeuvre.

Avant d’aller plus loin en abordant le cas de travaux qui, par-delà le côté offre du marché, ont tenu compte du fait que les ressources naturelles et plus largement l’environnement peuvent impacter directement l’utilité, revenons sur le fait signalé plus haut que Rawls (1971 et 1974) était contre l’idée d’étendre son principe de justice à un cadre intergénérationnel. À travers cette position s’ouvre un débat utile sur le fait qu’au nom de la volonté d’écarter toute « dictature du présent » telle que mise en avant par Dasgupta et Heal (1974), renouvelant en cela le débat ancien, on l’a vu, sur l’actualisation du bien-être des générations futures, on peut encourager une « dictature du futur » tout aussi discutable.

Ainsi, et abstraction faîte de toute considération environnementale, Rawls (1971 et 1974) fait valoir que l’extension de son principe de justice à l’équité entre générations est inconsistante, car les premières générations étant historiquement les moins favorisées, cela conduirait à les privilégier en permanence par itération, empêchant finalement toute dynamique d’accumulation et donc tout développement. On ne peut alors saisir la volonté de Solow (1974b) de l’avoir étendu à un cadre intergénérationnel que dans la mesure où les générations présentes font a contrario peser un risque sur les suivantes, à mesure qu’elles accumulent du capital : celui de leur léguer un capital naturel toujours plus déprécié du fait même de cette accumulation. Ainsi, si chaque génération successive ne prête aucun égard aux effets environnementaux de ses actes parce que son seul but est de nourrir une accumulation qui lui est d’abord profitable (même si elle profite à toutes), chacune fait alors tour à tour porter le risque aux autres que cette dynamique ne s’arrête un jour pour des raisons écologiques, aux dépens des générations d’alors. Et la situation d’être la plus délicate quand il s’agit d’une ressource non renouvelable, raison pour laquelle Solow (1974b) s’est voulu plus rawlsien que Rawls en étendant quand même son principe à un cadre intergénérationnel, la conséquence dût-elle être, comme Rawls l’avait senti, d’arriver à une situation sans croissance tout aussi problématique.

Voulant sortir de ce piège où pour écarter une dictature du présent on en viendrait à en imposer une à toutes, autrement dit à toutes celles tour à tour suivante et présente qui jouiraient certes d’un environnement durablement préservé mais également durablement pauvre, d’aucuns ont alors cherché les moyens d’éviter de sombrer dans cet excès de précaution et finalement cette « dictature du futur » annihilante. Car s’il est impératif de ne pas compromettre le sort des générations futures, on ne peut toutefois imaginer refuser toute forme de croissance au nom de ce principe, et ce d’autant moins que sous certaines conditions elle demeure possible et sans préjudices futurs (Stiglitz, 1974). L’argument s’entend d’autant plus que si l’humanité future supporte assurément le risque de lourdes pertes, si tel n’est pas le cas en revanche, autrement dit si on s’est montré suffisamment responsable pour écarter a minima le pire sans renoncer à croître, les générations futures bénéficieront en outre de l’accumulation des connaissances passées pour restaurer davantage encore la qualité de leur environnement.

Prenant acte de la nécessité de ne pas tout sacrifier au nom du futur, Chichilnisky (1996) se fixe comme but de trouver un critère qui écarte à la fois la « dictature du présent », mais aussi celle « du futur ». Elle démontre que toute relation de préférence qui respecte un double axiome de non-dictature du présent et de non-dictature du futur peut prendre la forme d’une moyenne pondérée de deux termes : l’un, à hauteur de β ∈ ]0, 1[, est la somme actualisée de l’utilité des générations qui se succèdent indéfiniment; l’autre, à hauteur de 1 – β, est une mesure de l’utilité instantanée à l’infini[19]. Son axiomatique permet de trouver des sentiers de croissance qui évitent le sacrifice des générations futures, sans en imposer un qui soit excessif à celles qui les ont devancées.

Avant d’en venir à l’application de ce critère aux questions qui nous importent ici, puisque le traitement de Chichilnisky (1996) est général, relevons plusieurs limites qui réduisent sa portée. La première tient à la pondération des intérêts présents et futurs : jusqu’où pondérer les uns et les autres? Cette pondération demeurant exogène, les trajectoires pour atteindre le niveau de la règle d’or verte sont aussi nombreuses que les pondérations possibles (Costes, Martinet et Rotillon, 2008). Lecocq et Hourcade (2004) font en outre valoir que le critère de Chichilnisky n’évite pas le sacrifice des générations intermédiaires, quand le système bascule en somme dynamiquement d’une situation où il est surtout tiré par les intérêts présents vers une situation survenant à un terme très éloigné où il est davantage tiré par les intérêts futurs. Au-delà, il ne permet généralement pas d’expliciter des sentiers de croissance optimale, obligeant à recourir à des approches « non standards » (Ayong Le Kama, Le Van et Schubert, 2008 : 4). Il en va ainsi pour trouver une solution au cas des ressources non renouvelables qui nous occupe ici, ce qu’Asheim (1996) avait très tôt montré.

Pour autant, malgré les limites du critère de Chichilnisky (1996), dont l’usage conduit en effet à des sentiers de croissance seulement proches de la trajectoire optimale, reconnaissons avec Figuières et Tidball (2006 : 3) que « (…) c’est de loin le seul (…) qui combine avec succès, Pareto-optimalité au sens faible d’un côté et souci minimal d’équité intergénérationnelle de l’autre ». Enfin, notons que son critère n’a été employé par elle-même (Chichilnisky, 1997) ou par Beltratti, Chichilnisky et Heal (1993; 1994; 1998) qu’à des cas où les ressources sont un argument à part entière du bien-être, et non un simple intrant comme avant.

De fait, venons-en à cette configuration plus en phase avec la notion de développement durable où les ressources affectent explicitement le bien-être des agents, pour voir si le concours de leurs valeurs aménitaires permet de déboucher sur des trajectoires de développement durables. Le premier à avoir envisagé cette possibilité est Krautkraemer (1985). Nous débuterons donc la section qui vient par le rappel de sa contribution qui occupe une place importante dans le paysage campant les visions faibles du développement durable.

2.2 Krautkraemer — Beltratti, Chichilnisky et Heal : du concours des aménités pour préserver les ressources à l’affirmation d’une vision faible du développement durable

Jusqu’à l’article séminal de Krautkraemer (1985), les ressources naturelles n’ont d’autre fin que de servir la production et par suite la consommation, voire plus directement la consommation : modèle de partage du gâteau entre générations à la Hotelling (1931). Mais elles n’entrent pas comme argument à part entière du bien-être des générations. Seuls comptent les flux prélevés à des fins productives (consommations intermédiaires) ou parce qu’ils alimentent directement la consommation finale. Mais les stocks restants en tant que tels n’ont aucun effet sur le bien-être. Il est donc le premier à les intégrer dans l’utilité au même titre que la consommation.

Pour autant, s’intéressant seulement aux ressources non renouvelables, typiquement fossiles et minérales, le fait que les stocks puissent contribuer directement au bien-être ne se comprend qu’ainsi : plus le stock de ressources est élevé, moins les prélèvements l’ont été, et donc moins on a attenté aux paysages à des fins extractives et moins on a généré de pollutions via leur utilisation. Que les stocks contribuent au bien-être jouera donc mécaniquement comme force de rappel pour qu’on en conserve.

C’est donc bien avec Krautkraemer (1985) que le concept de développement durable sera soumis à l’épreuve de l’analyse néo-classique, là où les auteurs précédents se souciaient avant tout, nous l’avons vu, de pérennité de la croissance dans un monde fini. Avoir intégré le fait que les ressources peuvent avoir une valeur d’existence, et non plus seulement instrumentale, ouvrira en effet la voie à des recherches qui renverront mieux au concept de développement durable devant concilier a minima l’économique et l’écologique. Elles montreront en tout cas qu’il n’est pas forcément optimal d’épuiser les ressources et a contrario qu’il est possible, sous certaines conditions, d’en conserver indéfiniment, comme on le verra avec D’Autume et Schubert (2008) ou grâce aux travaux antérieurs de Chichilnisky et ses coauteurs.

Ainsi, alors que les auteurs précédents, Stiglitz (1974) et Solow (1974b) en premier, se voulaient déjà rassurants en montrant que face à une contrainte de finitude absolue des ressources non renouvelables, il est possible d’assurer une croissance continue de la consommation (Stiglitz, 1974) ou au moins de la maintenir dans le temps (Solow, 1974b) — et ce fusse au prix d’une hypothèse de substituabilité indéfinie intelligible seulement sur le long terme —, Krautkraemer montre que si on attache assez de valeur aux stocks restants, et plus précisément aux aménités qui leurs sont indirectement associées, il n’est pas exclu que les générations successives veuillent en conserver indéfiniment. En résumé, Krautkraemer montre que si des ressources ont une dimension aménitaire par-delà leur valeur productive, il est possible qu’on débouche sur des sentiers de croissance optimale qui ne les sacrifient pas intégralement. Pour autant, son résultat ne tient que dans le cas où ces ressources ne sont pas essentielles. Si bien que lorsqu’elles le sont, il reste sous-optimal d’en conserver à long terme et on en revient au résultat de Dasgupta et Heal (1974) : une consommation asymptotiquement nulle et un stock épuisé à long terme, signe d’une utilité nulle pour les générations concernées (graphique. 4).

Graphique 4

L’apport utile mais insuffisant de la dimension aménitaire des ressources quand elles sont indispensables

L’intégration des aménités associées au stock préservé ralentit le rythme auquel on extrait/épuise la ressource, laissant ainsi plus de temps pour trouver une alternative. À défaut d’y parvenir ou encore de bénéficier d’un progrès technique régulier et suffisant, l’issue est donc la même que chez Dasgupta et Heal (1974).

Pour autant, si le planificateur adopte le critère du maximim, il est possible, comme chez Solow (1974b) et Hartwick (1977), de maintenir le bien-être dans le temps. Il faut toutefois à nouveau que les ressources contribuent pour moins de moitié à la création de richesse. Enfin, précisons que l’utilité dépendant de la consommation et du stock de ressources [U(C, S)], les trajectoires des deux arguments pourront prendre des directions opposées sans attenter au maintien de l’utilité dans le temps. En l’occurrence, la consommation ira croissante alors qu’elle restait stable chez Solow/Hartwick, et le stock de ressources ira lui décroissant jusqu’à être de nouveau épuisé à long terme. Les désaménités iront donc forcément croissantes mais les générations futures jouiront en contrepartie d’une évolution favorable de la consommation au cours du temps. En clair, à niveau de bien-être équivalent, les premières seront plus pauvres mais jouiront d’aménités supérieures, alors que les suivantes trouveront dans une consommation supérieure une forme de compensation aux désaménités également supérieures.