Corps de l’article

1. Introduction : un processus dialogique

Pour le créateur, l’une des voies possibles de la recherche-création consiste à revenir sur son travail avec ce souci de comprendre qui caractérise tout chercheur. Au premier abord, cette démarche paraît sans embûche : à l’intention de créer une oeuvre d’art cohérente correspondrait celle de donner une explication elle-même cohérente du processus dont elle est le fruit. Pourtant, si au moment d’être présentée au public, l’oeuvre affiche une certaine cohésion, ce n’est pas au prix d’un processus lui-même homogène. D’ailleurs, quiconque plonge dans les archives d’un metteur en scène ou suit le processus de création d’un spectacle sait combien le développement des idées au sein de la communauté des personnes impliquées dans la production (du metteur en scène aux interprètes, en passant par les concepteurs, les techniciens ou les administrateurs) est sujet à des mouvements imprédictibles. Il y a un écart irrémédiable entre l’unité de l’oeuvre, la labilité du processus dont elle émane et la tenue du discours par lequel on entend décrire le processus en question.

En me plongeant dans l’élaboration de ce dossier, ce constat délicat m’a incité à me demander : comment donner un aperçu articulé mais juste de mon propre processus de création que, d’une expérience à une autre, je me suis constamment surpris à trouver souvent mouvementé, imprévisible, me décontenançant parfois moi-même? J’ai pris quatre productions pour point de départ, au cours desquelles j’ai collaboré avec des concepteurs récurrents, membres de la compagnie franco-québécoise Les songes turbulents : Quartett de Heiner Müller (2013)[1], Combattimento autour de Claudio Monteverdi (2013)[2], Illusions d’Ivan Viripaev (2015)[3] et 4.48 Psychose de Sarah Kane (2016)[4]. Une première piste m’a incité à faire cohabiter mes propres observations avec celles de proches collaborateurs, parce qu’il n’y a pas de mise en scène sans un dialogue constant entre la vision du metteur en scène et la façon dont celle-ci fait écho chez ses interlocuteurs. J’ai délibérément consacré l’espace qui m’était ici imparti aux interactions avec ces concepteurs, parce que cet aspect me paraît peut-être moins étudié que la relation dialogique du metteur en scène aux acteurs, sur laquelle j’aimerais longuement revenir dans une publication ultérieure. Une seconde piste m’a conduit à imaginer un dossier cohérent mais dont la facture n’affiche pas une homogénéité artificielle : pour éviter toute traduction monologique d’un processus par essence polyphonique, j’ai cherché à m’éloigner d’un texte suivi pour me donner comme contrainte de varier les angles d’approche. C’est ainsi que si je prends la parole pour décrire ce jeu en lequel me semble consister la mise en scène, d’autres façons d’évoquer notre processus de création sont ensuite invitées à entrer dans la danse. Le texte partagé avec Julien Éclancher (concepteur sonore) évoque ce qu’il appelle un « jeu de rêverie conjointe » dans lequel nous nous embarquons mutuellement. Influencée par une technique d’interrogation pratiquée en ethnographie, une autre intervention porte la trace d’une discussion entre Nicolas Descôteaux (éclairagiste), David Ricard (vidéaste) et moi-même, stimulée par huit clichés de nos spectacles. Dans cette rencontre à trois, arrimée à des photographies que nous nous sommes donné comme règle de commenter ensemble, des remarques ou des souvenirs émergent, qui n’auraient peut-être pas refait surface dans des prises de parole séparées. Enfin, une dernière proposition prend la forme d’un journal de création condensé, retraçant le mouvement des idées que j’ai partagées avec le scénographe Romain Fabre pour aboutir au décor d’Illusions.

L’intention qui préside à cette diversité de formes et de paroles n’est pas de tendre à l’éclatement du processus d’échanges avec les concepteurs le miroir d’une réflexion anarchique. L’objectif est plutôt de voir dans quelle mesure, en recherche-création, la logique d’une démarche artistique peut être restituée par de nouvelles formes de discours, qu’il nous appartient à la fois d’imaginer et de faire cohabiter pour susciter, entre elles, d’éclairants jeux de résonances. Dans l’espace ouvert par ce dossier, il s’agit en somme de tenter une expérience dialogique, dans laquelle s’exposent concomitamment une pensée suivie de mise en scène et les relances dont celle-ci bénéficie de la part du créateur sonore, de l’éclairagiste, du vidéaste et du costumier-scénographe.

2. Le jeu de la mise en scène

Souvent, pour parler d’un spectacle, on évoque ce qu’on a pensé du « jeu d’acteur » mais jamais on ne dit un mot du « jeu de la mise en scène ». Irréductible à la disposition des corps sur la scène, la mise en scène découle pourtant d’un processus tout aussi ludique. Certes, le jeu de la mise en scène échappe aux définitions rapides parce qu’on ne sait pas tout à fait où il commence ni quand il s’arrête. Et comme si cela ne suffisait pas, il touche à la vie émotionnelle des groupes humains autant qu’à l’élaboration d’une forme inédite qui se dérobe au fur et à mesure qu’on l’invente. Aussi insaisissable soit-il, ce jeu est pourtant le centre aveugle d’un travail au long cours qui a tramé ensemble, dans un projet commun, les voix d’un metteur en scène, de concepteurs, d’interprètes, de techniciens et d’administrateurs. Comment en décrire la singularité?

Du jeu solitaire au jeu collectif

Tout commence dans le jeu qui s’institue entre l’oeuvre et le metteur en scène. Tantôt j’y reviens, tantôt je m’en distancie : dans cette dialectique amoureuse, un dialogue se crée en silence, tissé d’interrogations sur la facture originale de la pièce, sur le discours qu’elle semble tenir, sur ce qu’elle pourrait dire au public à qui j’ai l’intention de la présenter. Après les mois, voire les années que dure cet échange-là, vient le temps de transmettre ce faisceau de préoccupations à des collaborateurs. Alors, le jeu solitaire commence sa mue pour devenir jeu collectif. Il ravive mon regard sur l’oeuvre en projetant sur elle une série de questions nouvelles : comment les collaborateurs et les acteurs vont-ils comprendre de l’oeuvre ce que, moi-même, j’en ai compris? Dans quelle mesure notre tentative de lier ensemble nos compréhensions respectives va-t-elle déboucher sur une redéfinition du projet, sa complexification, mais aussi sa clarification? Ce genre d’interrogations se démultiplie quand arrive le moment de mettre en scène les interprètes dans la salle de répétition : s’il y en a un, qui est le personnage? D’où vient-il? Quel est son rapport au monde? Son lien aux autres? Comment les corps vont-ils s’arrimer au décor, aux costumes, aux lumières, au son, aux images?

De la lecture solitaire du metteur en scène à l’arrivée de la troupe, en passant par les réunions de production ou de conception, les partenaires augmentent; l’envergure du jeu ne cesse de croître. Mais toujours son intention doit rester claire, non négociable : déclencher la liberté d’invention. Jouer, c’est se donner les moyens de s’extirper du monde. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut traquer à plusieurs des pistes inexplorées de l’art. Cette dynamique ludique met en contact et ouvre des horizons. En cela, elle procède d’une érotique. Son mystère inocule le goût de l’inouï et la curiosité de partir, ensemble et irrémédiablement liés, loin du repérable. Or, Georges Bataille n’écrit-il pas dans L’érotisme, « ce qui est en jeu, dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées » (Bataille, 1957 : 25)? C’est là tout le paradoxe du jeu de la mise en scène : plus il se joue dans les règles, plus il dissout les formes constituées pour inventer les siennes.

Précisément parce qu’il suppose des règles, le jeu de la mise en scène n’est pas un divertissement. Si le plaisir a toute sa place en réunion de conception ou en salle de répétition, il n’est pas une fin en soi; il n’est que la conséquence heureuse d’une concentration authentique, faite d’ouverture et de sérieux. À la détente, nécessaire à la propulsion des idées, se mêle toujours le doute fertile : celui qui encourage l’intuition tout en faisant peser sur elle le soupçon, pour mieux relancer la balle des échanges.

Le cadre de la pensée

Balançant entre des pôles aussi contradictoires que la spontanéité et le doute, le jeu de la mise en scène menace à tout moment de se déliter. Ce qui l’empêche de sombrer dans une informe dispersion, c’est la présence dans le travail de ce qu’Anne-Françoise Benhamou appelle le « cadre » de la pensée (2012 : 51). C’est par son intermédiaire que s’institue la possibilité d’un territoire de jeu commun à tous; comme le souligne encore Benhamou, le contexte autant que les lignes directrices du projet sont sources d’impulsions :

[…] une impulsion de jeu sur un plateau est liée au contexte de la répétition, à la spécificité du regard du metteur en scène dans la salle, et au cadre commun donné par le projet. […] [S]ans lui, la répétition serait arbitraire et erratique, et surtout il n’y aurait guère de chances qu’une expérience artistique collective puisse avoir lieu : les imaginaires ne convergeraient pas

(Benhamou, 2012 : 51).

Le cadre est là moins pour brider que pour accompagner les imaginaires de chacun dans un redéploiement conjoint, au service d’un projet identique.

Reste un défi : comment comprendre ce qui apparaît dans ce cadre, alors même que ce qui apparaît dans le jeu déjoue les modèles connus? Face à l’inconnu, il n’y a pas d’autre choix que de s’essayer à se forger une conduite provisoire où l’on réajuste constamment, au fur et à mesure du processus de répétition, l’oeuvre dont on avait l’intuition au départ. Le projet ne prend vie que dans son propre dépassement. C’est à cette condition que le projet de la mise en scène peut se jeter hors de lui-même. Dans le vertige de l’échange, il acquiert une nouvelle identité qui fait qu’il n’appartient à personne, sinon à lui. Si toutes les conditions sont réunies et si chacun accepte de s’abandonner au dialogue avec l’autre, alors le jeu de la mise en scène prend son ascendant sur ceux qui le jouent, comme dans ce poème de Rainer Maria Rilke cité en exergue de Vérité et méthode :

(dans Gadamer, 1996 : 9).C’est seulement si tu deviens soudain celui qui saisit la balle

qu’une éternelle compagne de jeu t’a lancée,

à toi seul, au coeur de ton être, en un juste élan,

[…] c’est alors seulement que pouvoir-saisir est puissance

non pas la tienne mais celle d’un monde

Le jeu de balle excède ceux qui y participent, de la même manière que la dynamique des idées, des propositions et des contre-propositions aspire les artistes de la création scénique dans un échange qui les dépasse jusqu’au vertige.

Vers un rêve rêvé ensemble

Le jeu de la mise en scène n’en reste pas moins paradoxal. Tout en invitant à l’abandon, il exige non seulement le maintien d’une conscience alerte sur ce qui arrive mais aussi une diplomatie constamment maîtrisée dans le rapport à l’autre. Le jeu de la mise en scène suppose du metteur en scène qu’il prenne des décisions tout en écoutant, qu’il continue de susciter des propositions tout en gardant une ligne directrice en vue, qu’il s’expose à l’incompréhension de ses interlocuteurs tout en faisant en sorte que la poursuite du dialogue reste envisageable. En somme, cette logique funambule demande de lui qu’il pratique une forme permanente de tact. Je ne parle pas ici uniquement de cette disposition humaine qui consiste à se comporter avec sensibilité et prévenance, mais d’une façon de voir et de dialoguer : presque d’une philosophie. La notion dépasse le domaine de la psychologie comportementale. Elle renvoie plus largement à une manière d’être mais aussi de voir et d’appréhender la réalité mouvante à laquelle on est confronté en répétitions. Dans Vérité et méthode, toujours, Hans-Georg Gadamer donne à ce concept une consistance magnifique :

Nous entendons par tact la sensibilité déterminée à des situations dont nous n’avons aucune connaissance dérivée de principes généraux, de même que la capacité de les sentir, elles et le comportement à y tenir. Ainsi appartient-il par essence au tact de rester implicite et de ne pas pouvoir accéder à la formulation expresse ou à l’expression

(Gadamer, 1996 : 32).

Des « situations dont nous n’avons aucune connaissance dérivée de principes généraux » : la répétition dans le théâtre d’art nous en fournit bien des exemples, parce que son objectif est précisément de créer des situations inédites, étonnantes. La contrainte est que, devant cet inconnu, nous ayons en permanence à nous ajuster : de la même manière que les yeux doivent adapter leur regard face à une éclipse solaire, le metteur en scène doit changer de lunettes au fur et à mesure que des propositions scéniques singulières lui parviennent. Convoquant doigté, analyse et sensibilité, le tact requis demande « un je ne sais quoi » (l’expression est de Gadamer, toujours) qui lui permet de produire un jugement accordé à l’étrangeté de l’expérience.

Tout à la fois disposition et regard, le tact ne vise pas tellement à dire mais à maintenir la possibilité du dialogue. D’ailleurs, à trop formuler, il entraînerait le risque de détruire la singularité de ce qui a pu apparaître en le désignant. C’est probablement ce qui explique que certains metteurs en scène se méfient de la propension à nommer trop rapidement ce qui éclôt en répétition, comme si le fait de formuler une trouvaille pouvait entraîner sa volatilisation. Dans sa pièce Italienne scène, Jean-François Sivadier est l’un de ceux qui a le mieux suggéré cette crainte :

(Sivadier, 2003 : 63).La grâce c’est l’horreur madame dès qu’on en parle elle s’évapore

Quand elle est là il faut le savoir et ne pas le dire […]

J’ai pensé « un ange passe » je préviens que l’ange est en train de passer et l’ange s’écrase

L’ange a été foudroyé par notre conscience […]

Mais cette mesure dans la formulation des événements n’est possible qu’à condition qu’une certaine compréhension implicite se soit installée dans le groupe, par-delà les consciences. Oscillant entre cohésion et menaces de délitement, animé par les affects de chacun, menacé par les rapports de pouvoir et les risques de crise, le groupe est un organisme vivant et fragile. C’est par le jeu de la mise en scène qu’il peut arriver à se doter d’un dénominateur commun sur le plan de l’imaginaire ou, en d’autres mots, d’un « Soi propre » dépassant les individus. « Ce Soi est imaginaire », avance le psychanalyste Didier Anzieu : « [i]l est le contenant à l’intérieur duquel une circulation fantasmatique et identificatoire va s’activer entre les personnes. C’est lui qui rend le groupe vivant » (Anzieu, 1981 : 1-2). En se servant du jeu pour faire émerger son « Soi imaginaire », le groupe n’est plus seulement « un lieu de fomentation des images » (ibid. : 27); il devient un espace fantasmatique en partage, où des images communes nourrissent chacun tout en irriguant l’ensemble; plus le jeu est joué, plus le groupe se métamorphose en « une sorte de bulle où l’on s’enferme pour rêver ensemble, pour mêler les imaginaires, et créer dans un espace intermédiaire, celui du jeu, un monde commun » (Benhamou, 2012 : 48). À la faveur de la direction du metteur en scène, dont le rôle consiste « à la fois [à] coordonner les imaginaires de tous les participants, et [à] s’exprimer à travers eux » (ibid. : 34-35), le jeu de la mise en scène s’accomplit donc idéalement en rêve collectif. Un spectacle ne me semble d’ailleurs jamais plus beau que lorsque le jeu dont il découle prend la forme d’un « rêve rêvé ensemble » (ibid. : 49).

Le jeu de la mise en scène suppose un dialogue minimal, une confrontation des idées, le plaisir d’élaborer à plusieurs un espace imaginaire remuant les sensations autant que les consciences. Il est ce par quoi des artistes réunis exercent leur humanité, c’est-à-dire leur capacité à lier leurs désirs, à susciter de la coalescence autour de questions existentielles, à partager leurs obsessions avec des spectateurs venus de toutes parts. Fondamentalement dialectique, le territoire de ce jeu est celui d’un entre-deux dynamique qu’investissent un metteur en scène mais aussi des collaborateurs dont il est d’autant plus stimulant d’écouter la parole que celle-ci ne se contente pas d’accompagner le spectacle : elle le relance, contribue à le modeler, contribue à sa texture.

3. Le son : ce jeu de rêverie conjointe

Le son constitue un paramètre déterminant qui non seulement arrive très tôt dans mon travail personnel, mais m’aide aussi à franchir des étapes dans le rapport imaginaire qui me lie aux oeuvres. Dans ce genre d’aventure, le concepteur et régisseur son Julien Éclancher m’est devenu un partenaire indispensable. Nos dialogues réguliers autour des pièces abordées ne cherchent pas à les illustrer, mais à stimuler notre appropriation commune d’un territoire qui, peu à peu, se remplit d’images, de sonorités, de corps et de voix d’interprètes. J’aimerais ici revenir sur cette relation dialogique en évoquant les étapes créatives qui, pendant les processus de Quartett à celui de 4.48 Psychose, en passant par le travail sur Illusions, m’ont lié à Julien. Pour ce faire, ce dernier a, de son côté, écrit un texte sur notre manière de travailler, qui sera ici cité de façon récurrente afin que son point de vue se fasse entendre aussi.

L’invitation à la rêverie commune

La première étape consiste, pour moi, dans le fait de lire des textes, de les laisser résonner, à l’écart, d’entendre ce qu’ils disent, autant que le monde qu’ils laissent surgir. Dans ce rapport intime, le son réside aussi bien dans la musicalité des mots, que dans la qualité contrapuntique de la construction de la pièce ou encore les sonorités que m’évoque le microcosme proposé par le dramaturge. Des sensations inexplicables émergent (une écriture coupante, une douceur insidieuse, une fin du monde) qui deviennent rapidement matière sonore.

Vient ensuite le moment de rencontrer Julien pour la première fois autour du projet en question. À la fois décontracté et cérémoniel, cet échange inaugural autour d’un thé est d’autant plus important pour moi que je me sens l’obligation d’arriver avec une ligne directrice. Comme l’écrit Julien lui-même, ce moment est l’occasion de partager « des sensations d’ambiances, des couleurs de sons, un registre de vocabulaire, le but étant de se tenir le plus loin possible de l’idée d’illustration sonore ». D’un côté, je dois formuler des intuitions à partir d’un projet qui n’existe que dans ma tête et que les mots peinent à décrire avec rigueur. De l’autre, je reçois les réactions spontanées de Julien, qui tente lui aussi de désigner par des images ou des expressions la manière dont la ligne proposée et le texte résonnent en lui.

Le temps des études

Après ce partage balbutiant, il convient de passer à l’acte en redirigeant la discussion vers des extraits sonores concrets, que Julien m’envoie et que je commente. Ce sont ce que Julien appelle des « études », c’est-à-dire des « rêveries sonores », consistant selon ses mots à « prolonger le dialogue initié autour de la pièce mais aussi de frapper nos imaginaires respectifs pour, sans cesse, ouvrir le champ des possibles sonores ». Cette nouvelle étape me nourrit d’autant plus que, pendant celle-ci, je continue de lire le texte tout en écoutant les études de Julien. Je peux alors distinguer les sons qui me semblent appuyer ma réception du texte de ceux qui s’en éloignent. Certains sons m’étonnent et transforment certains pans de la pièce en nouveaux paysages. Parallèlement, la relance fonctionne dans l’autre sens, puisque la rencontre d’une scène et d’un son peut également m’inciter à éprouver de nouveaux besoins sonores, que je communique tant bien que mal à Julien par l’intermédiaire d’images bizarres. Malgré la maladresse apparente des images échangées, c’est un véritable « jeu de rêverie conjointe », parsemé « d’essais et d’erreurs » qui, en fait, se joue ici. Comme le résume encore Julien, « la cohérence, le vocabulaire et l’esthétique générale se créent de façon immanente ».

Cette étape exige d’autant plus de laisser-aller et d’abandon à l’autre qu’elle implique un imaginaire commun qui n’est pas la simple somme de deux imaginaires mais un territoire nouveau, qui surgit malgré nous et que nous avons à explorer en bonne entente. C’est dire si, comme le relève Julien, il s’agit d’un « exercice de confiance mutuelle »; nous devons en effet tenter « d’être constamment réceptif aux considérations de l’autre ». L’exercice est d’autant plus exigeant qu’il s’installe dans la durée, qu’il commence de façon fragmentaire avant de devenir de plus en plus soutenu avec l’entrée en salle de répétition.

De la salle de répétition à l’entrée en salle

Intensément nourri par ces allers-retours qui m’aident toujours mieux à voir la forme en genèse du spectacle, le texte sonne de façon plus concrète dans ma tête. C’est ce qui me permet, par ailleurs, de donner des indications renouvelées aux autres départements comme la lumière, les accessoires, le décor ou la vidéo. Systématiquement, j’essaie d’avancer parallèlement sur tous ces fronts. Je découpe le texte en différentes phases, auxquelles correspondent autant de sons, d’images et de mouvements possibles. Cela me donne un socle imaginaire pour arriver en salle de répétition, même si, évidemment, tout reste ouvert, tout peut bouger, et imposer un itinéraire imprévu. Pour Julien, c’est un moment d’expérimentation particulièrement important car les sons y sont tantôt validés, tantôt écartés. Nous avons alors souvent l’impression de nous retrouver à la croisée des chemins, ce qui, pour Julien, n’est pas sans être angoissant.

Ces tests nous ouvrent de nouvelles voies dans nos discussions et font de la salle de répétition un véritable laboratoire dans lequel le son ne doit pas se rajouter à la mise en scène, mais la prolonger, en découler naturellement. Julien évoque cette étape en ces termes :

Il faut maintenant en harmoniser les sons et, souvent, sculpter dans l’unité pour faire organiser des manières de ruptures, de rythmes et de surprises. La salle de répétition est un laboratoire très important, malgré la frustration liée à l’absence de spatialisation : elle nous permet de valider que le son s’ajoute à la mise en scène comme élément constitutif et ne reste pas une entité indépendante et purement esthétique.

Les choix se fixent peu à peu et dégagent une ligne artistique qui nous paraît de plus en plus cohérente par rapport à ce que semble nous raconter le spectacle. À ce moment-là, Julien commence aussi à sortir son travail du champ pur du son et à l’alimenter d’une conscience plus large de ce que font les autres disciplines. Le travail de conception déploie ses strates et, en fait, prépare le défi de l’entrée en salle. Dans la mesure où nos sessions de travail se répartissent en plusieurs blocs espacés dans le temps, l’intervalle qui sépare ces ateliers de la véritable entrée en salle dans le théâtre et dans le décor est mis à profit pour permettre à des discussions encore plus intenses d’avoir lieu. C’est là que, véritablement, les choix artistiques acquièrent leur densité.

Impulsée par les séances d’ateliers, la mise en regard des conceptions et de la mise en scène devient encore plus méticuleuse au cours de l’entrée en salle. Cette logique concerne évidemment le son :

C’est le moment nodal où les voix commencent à s’intriquer réellement avec le son spatialisé. Nodal aussi car la lumière, la vidéo et la scénographie gagnent en ampleur pour porter les comédiens. […] Si jusque-là, le travail sonore s’opérait par projection (en s’imaginant le résultat possible), il change totalement et je dois me connecter plus intimement au flot du spectacle pour créer en réaction au ressenti.

Les résonances

Lentement mais sûrement, nous arrivons à mieux saisir la proposition générale dans laquelle va consister le spectacle. Et cette compréhension s’affine de façon encore plus aiguë lorsque vient le temps d’accueillir le public, de l’entendre réagir et de réagir à cette écoute représentation après représentation. Dans le cas de Julien, la pratique de créateur sonore est profondément liée à sa pratique de régisseur. Chaque soir de représentation, je le vois en en effet moduler ses intensités, ajuster ses sons et affiner sa conception en direct :

L’interprétation de la partition sonore, tous les soirs à la régie, devient un exercice sensible, proche de la pratique de l’instrumentiste. La création se termine pour moi lorsque le son, nourri par la réflexion dramaturgique, développé sensiblement à deux et correctement sculpté, s’insère précisément dans les différents espaces de la pièce.

Le jeu de balle qui nous engage dans l’aventure sonore d’un spectacle est fait d’intuitions, de rêves, de partages, de retours critiques. Il concilie en somme la raison et le rêve. On ne saurait mieux conclure qu’avec ces paroles de Jean Lancri, que Julien cite afin de nommer ce mélange curieux de songe et de rigueur qui marque notre collaboration :

Revendiquons [...] l’usage du rêve. Car la recherche en arts [...] se trouve écartelée entre la raison et le rêve. Son originalité la plus grande tient selon moi à cette liaison, insolite, s’il en est, qu’elle introduit entre ces deux pôles. Que la raison rêve et que le rêve raisonne, c’est l’évidence dans le domaine de la recherche en arts [...]

(Lancri, 2006 : 13).

4. L’envers des images

L’aspect visuel d’un spectacle est redevable tant à la scénographie qu’aux lumières et aux vidéos qui viennent l’habiter. Peut-être plus que celle du son, l’évocation de sa genèse constitue un défi en soi : comment donner une idée des discussions croisées entre les concepteurs impliqués et des accidents de création, sans lesquels certaines images n’auraient pas vu le jour? Il n’existe sans doute pas de réponse satisfaisante. Mais en m’inspirant de façon lointaine de certaines méthodes expérimentées en ethnographie[5], j’ai proposé à l’éclairagiste Nicolas Descôteaux et au vidéaste David Ricard de nous réunir devant quelques photographies de Quartett, Combattimento, Illusions et 4.48 Psychose afin de dérouler le fil des souvenirs engloutis dont chacune porte la trace en négatif [6]. Seul, nous ne lisons pas dans une image la même chose que lorsque nous la contemplons à trois. Et nous n’en parlons pas de la même manière lorsqu’elle est en face de nous et lorsqu’on évoque des souvenirs dans un entretien isolé. Ensemble, nous avons essayé de nous demander comment certains éléments revenaient d’un spectacle à l’autre. Cette séance singulière nous a conduits à énoncer librement un certain nombre de constats. Le fait que plusieurs d’entre eux convergent nous a amenés à réaliser qu’au moins deux axes de travail donnaient l’impression de persister dans notre approche : d’un côté, le souhait d’inventer à trois une matérialité visuelle particulière; de l’autre, le désir de faire en sorte que la scène regarde le spectateur pour mieux le plonger dans une expérience introspective.

Genèse de la matière visuelle

C’est d’abord le besoin d’élaborer une matière visuelle en mêlant nos imaginaires qui s’est dégagé de nos commentaires des photographies. De fait, la genèse d’un spectacle ne correspond pas seulement à un processus de création mais aussi à un processus d’élucidation : quel est le monde du texte abordé? Et comment pouvons-nous – nous, artistes réunis autour d’un projet – traduire ce que nous en avons compris en une forme originale, qui fasse résonner autant l’oeuvre que la façon dont celle-ci résonne en nous? Il nous est apparu que notre manière de répondre à ces interrogations passait par le modelage d’un matériau singulier et intermédiaire, à la croisée de l’espace, de l’éclairage et de l’image.

Nicolas Descôteaux : « Pour moi, l’image qu’on voit (figure 1) forme un tout; je dois écouter ce qui se passe avec la vidéo. Tous les trois – David, Florent et moi-même –, on est d’ailleurs toujours présents aux intensités, on mélange. Les conceptions doivent se parler. »

Florent Siaud : « Pour former ce “tout”, nous avons besoin d’interagir étroitement et de nous laisser surprendre par ce que peuvent proposer les autres. Avec Illusions, nous avons par exemple essayé d’imaginer une matière étrange qui donne au bleu une matérialité à la fois concrète et onirique, qui vive de manière à ce que ce bleu ne soit pas seulement un écran ou un écrin dans le spectacle, mais une substance d’où surgissent et disparaissent les images. Et par moments, la réalisation de ce souhait a emprunté des chemins que je n’avais pas anticipés, en particulier pour cette scène épiphanique dans laquelle David Boutin nous racontait l’apparition d’une soucoupe volante lumineuse aux yeux d’un petit garçon. »

David Ricard : « Au départ, Florent ne désirait pas de vidéo sur cette scène, mais j’ai trouvé un moyen d’en créer une en proposant une “vidéo-lumière”! J’ai photographié le sol du décor avec la lumière de Nicolas. Je l’ai rapetissé puis projeté sur le mur du fond. Une vraie continuité entre la lumière et la vidéo s’est installée, créant une viscosité bleu-gris-noir. En général, Nicolas choisit des palettes de teintes proches de celles de la vidéo, au point où il semble donner des reflets à la vidéo. Ici, c’est moi qui me suis rapproché de son travail. »

Nicolas Descôteaux : « Avec 4.48 Psychose (figures 2 et 3), nous avons cette fois essayé d’explorer les possibilités du rouge. Sur la première des deux photos, on voit la comédienne Sophie Cadieux baignée dans un contre-jour rouge. La lumière intensifie la couleur du décor, dont ressortent ici les stries de la courbure du mur à gauche et les lignes des rideaux de fils à droite. Dans cette image, c’est étrange, je vois comme une grosse forge d’où sortent des formes dont on devine à peine que ce sont des loups. »

Florent Siaud : « La sensation de rougeoiement sanguin qui émerge de cette scénographie vient, dans une certaine mesure, d’une intuition de départ. On parle souvent de “descente en enfer” pour évoquer le destin de Sarah Kane. J’ai essayé de me concentrer sur la signification littérale de l’expression : faire un voyage aux enfers, comme le font les héros des grandes épopées. Dans le chant XIII de L’enfer de Dante, par exemple, le protagoniste passe par la forêt des suicidés, dont les âmes sont incarnées par des troncs que les Harpyes et une meute de “chiennes noires” déchirent avec fureur – de là sont venus les loups de la vidéo et la fourrure du visuel du spectacle. Par ailleurs, qu’on se situe dans une perspective païenne ou chrétienne, il y a dans toutes les descentes aux enfers un moment où l’on rencontre des paysages de feu, de lave et de soufre; chez Kane, on le sent bien lorsque le texte se met à emprunter des pans entiers aux descriptions de l’apocalypse dans la Bible. Venue de cette rêverie sur l’enfer, la vie organique et mouvante de cette scénographie rouge nous a permis plus largement d’incarner les tensions contradictoires de cette pièce de Kane : la haine et l’amour, le dégoût de soi et la volonté d’aguicher, la sincérité de cette ultime prise de parole et sa théâtralité très mise en scène, la passivité du sujet psychotique et le panache de son imaginaire iconoclaste. »

La scène nous regarde

Dans le cas du bleu comme dans celui du rouge, il semble que nous ayons eu en tête d’offrir au regard du spectateur un matériau chromatique franc, animé de l’intérieur par la modulation d’éclairages en phase avec des images spectrales. Ce premier constat nous a conduits à un second : et si, loin de se focaliser sur le spectacle à offrir au spectateur, nos productions travaillaient à faire en sorte que la scène regarde, pour ainsi dire, le public?

Nicolas Descôteaux : « On est ici à la fin du spectacle Combattimento (figure 4). Le visage du chanteur Vladimir Kapshuk n’est pas filmé et retransmis en direct. Pour moi, son image constitue une représentation de quelque chose à venir, ou du passé, mais qui n’est pas dans le présent. Ce n’est pas de l’ordre du cinéma. C’est autre chose. La représentation du Tasse, qui se superpose au chanteur, est décalée par rapport au temps de la représentation. C’est une sensation qui revient souvent dans nos spectacles, je crois. »

Florent Siaud : « Cette image déploie la pluralité des identités du poète. Face à nous, nous observant, Vladimir Kapshuk est traversé par l’image de son double, qui nous observe aussi. La présence des violonistes de l’Ensemble Diderot de Johannes Pramsohler suggère l’expression musicale par laquelle peut s’incarner l’imaginaire humain, tout en nous ramenant à la production concrète du son. Le poète est également présent à travers le corps de ses personnages, ici Renaud et Erminie, dont nous avons fait des alter ego dans le spectacle et qui, en fin de représentation, se tournaient vers nous et nous contemplaient. »

Nicolas Descôteaux : « D’un spectacle à l’autre, j’ai l’impression que quelque chose persiste : des visages démesurés par rapport aux acteurs, qui ont un regard inquisiteur. Cette image m’évoque le visage de Marilyn Monroe que nous avons utilisé dans 4.48 Psychose – son sourire semblait rire de nous, spectateurs, ou peut-être même de Sarah Kane et de son propos suicidaire. Ces regards surdimensionnés intriguent, interrogent à la fois l’interprète et le spectateur : ils nous mettent en lien avec les différentes couches de la représentation théâtrale. »

David Ricard : « Pour moi, ces visages renvoient à l’idéalisation de certains aspects humains. Dans 4.48 Psychose, Marilyn bougeait et nous aguichait, elle incarnait aussi l’idéal féminin perdu et dont parlait la voix de la pièce de Kane, l’icône de la femme idéale (figure 5). C’est comme si on créait des moments où la scène nous observait et nous interpellait. Oui, l’image nous regarde… Dans la photo qui suit (figure 6), où l’on voit mon propre oeil, comme dans plusieurs clichés des spectacles qui ont suivi, c’est vraiment l’oeil de l’inquisition! »

Florent Siaud : « On pourrait ajouter que la façon dont ces regards s’installent dans nos spectacles ne se limite pas à nous inviter à l’introspection; ils nous aident à réfléchir sur ce que veut dire regarder dans notre société : regarder, c’est à la fois tenter de connaître mais aussi juger, s’approprier, manifester une possible violence sur l’autre… “Arrête de me regarder”, ne cesse d’ailleurs d’enjoindre la voix de 4.48 Psychose. »

Florent Siaud : « Avec le recul, j’ai l’impression que la scène qui regarde, c’est quelque chose qui s’est installé dès Quartett en 2013. On le voit avec le visage gigantesque de la Vierge qui scrute la jeune Cécile de Volanges en train de se faire épier puis déflorer par Valmont dans un rouge analogue à celui des vitrines du quartier rouge d’Amsterdam (figure 7). Dans Quartett, toujours, le motif du regard était sensible dans la présence de ces visages d’archives diffusés en arrière-fond et surgissant du noir (figure 8). Qu’elles soient celles de femmes, de soldats ou de prisonniers, ces têtes nous ont aidés à traduire l’obsession voyeuriste que Müller a empruntée aux Liaisons dangereuses de Laclos. Mais elles nous ont aussi permis de faire ressortir l’idée très müllerienne que l’Histoire est un champ de bataille hanté par des fantômes. Tout rapport de pouvoir, toute appartenance à un peuple, toute inscription dans le Temps suppose une lutte avec des spectres. Il ne faut pas oublier que Müller convoque Laclos à partir de l’histoire politique du XXe siècle : la didascalie initiale de Quartett situe l’action à la fois dans “un salon d’avant la Révolution française” et dans “un bunker d’après la troisième guerre mondiale” (Müller, 1982 : 123) ».

David Ricard : « La base des images du spectacle a été conçue par Julien-Robert Legault-Salvall. Pendant les préparatifs du spectacle, la piste explorée était celle d’images abstraites (nuages, mouvements de matière, envols de particules, etc.). Puis, pendant l’entrée en salle, où j’agissais à titre de régisseur vidéo, nous nous sommes dit que nous aurions également besoin d’images concrètes. Des visages se sont mis à se mêler aux nuages et vice versa, procédé de fondu rendu possible par le fait qu’à ma table de mixage, j’étais libre de moduler en direct l’intensité des vidéos d’archives. Cette photo le laisse deviner : ici, comme dans plusieurs séquences du spectacle, on voit au loin des images de personnes regardant la caméra à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale : des foules, des soldats, des Juifs, des paysans filmés pendant l’occupation allemande en Pologne ou en France, notamment. Pour la première fois dans nos spectacles, l’arrivée des visages a bel et bien permis d’installer la présence d’observateurs regardant à la fois le spectacle et les spectateurs. »

Le fait de replonger dans ces commentaires photographiques au moment de la retranscription engendre une sensation étrange. On prend conscience que, sous l’amas de remarques isolées, des motifs ou des mécanismes réapparaissent au fil des années. On n’en doit pas moins demeurer prudent avec le sens à donner à cette régularité : leur récurrence ne veut pas nécessairement dire que ces retours procèdent d’une intention de départ systématique, que chaque spectacle n’aurait servi qu’à réaliser. De façon pudique, elle met en évidence une forme d’obsession probablement latente, une volonté de communiquer un questionnement à travers un dispositif et une esthétique. Par ailleurs, maintenant que l’exercice est clos, il reste à voir l’incidence que celui-ci pourrait avoir sur nos créations à venir. Serons-nous conduits à reproduire en conscience ce sur quoi nous venons de mettre des mots? Ou, précisément parce que nous l’avons identifié, serons-nous tentés de nous échapper vers d’autres pistes? À l’heure où j’achève ce texte, l’interrogation reste ouverte.

Figure 1

Illusions, avec Evelyne de la Chenelière, David Boutin, Marie-Ève Pelletier et Paul Ahmarani. Théâtre Prospero, mars 2015.

Figure 2

4.48 Psychose, avec Sophie Cadieux. Théâtre La Chapelle, janvier 2016.

Figure 3

4.48 Psychose, avec Sophie Cadieux. Théâtre La Chapelle, janvier 2016.

Figure 4

Combattimento, avec David Chivers, Matthieu Chapuis, Mercedes Arcuri et Vladimir Kapshuk. Théâtre Roger Barat, octobre 2013.

Figure 5

4.48 Psychose, avec Sophie Cadieux. Théâtre La Chapelle, janvier 2016.

Figure 6

Combattimento, avec Matthieu Chapuis et Vladimir Kapshuk, Théâtre Roger Barat, octobre 2013.

Figure 7

Quartett, avec Marie-Armelle Deguy et Juliette Plumecocq-Mech, Théâtre La Chapelle, avril 2013.

Figure 8

Quartett, avec Marie-Armelle Deguy. Théâtre La Chapelle, avril 2013.

5. L’espace vidé

On ne saurait finir ce parcours réflexif sans évoquer la façon dont le dialogue entre le scénographe et le metteur en scène suit son cours. Les idées de départ se métamorphosent, coagulent, tombent en désuétude ou alors ressurgissent sous une forme imprévue. Ce faisant, elles contribuent à dessiner un espace qui n’était pas nécessairement celui dont on avait au départ l’intuition. C’est de ce processus de maturation au long cours qu’avec Romain Fabre nous aimerions donner un aperçu en évoquant la genèse de la scénographie d’Illusions de Viripaev. D’une esthétique initialement réaliste, nous nous sommes peu à peu laissés aller à une épure radicale, réduisant le décor à une boîte bleue totalement vide. Ce qui suit est la restitution d’un journal que j’ai écrit tout au long du processus, mais dont je livre ici une version radicalement condensée et complétée par des images (dessins, maquettes, etc.) partagées au fil de mes courriels avec Romain. Si la forme linéaire du journal résumant nos étapes de réflexion a été choisie, c’est par volonté de témoigner de la manière dont le flux et le reflux erratiques des propositions cohabitent avec l’approfondissement d’une cohérence souterraine dont on ne prend conscience qu’après coup.

Novembre 2013

24 novembre : Après des mois d’échange avec Carmen Jolin, directrice du Groupe de la Veillée, notre choix se fixe sur la pièce Illusions, d’Ivan Viripaev. Mes premières lectures du texte me laissent entrevoir un décor hyperréaliste : pièces distinctes, mobilier concret, baies vitrées…

26 novembre : Une question revient; quel est le rapport des quatre narrateurs anonymes aux quatre personnages octogénaires dont ils retracent la vie? Cette interrogation semble avoir une incidence sur l’espace : est-ce que leur façon de s’approprier par le récit la vie de Dennis, Sandra, Margaret, Albert ne nous donne pas une piste sur la façon dont les acteurs eux-mêmes auront à habiter graduellement l’espace scénique? Question parallèle : ne faudra-t-il pas travailler sur des représentations de la vieillesse (visages et mains ridés)?

Décembre 2013

16 décembre : Romain Fabre signera le décor du spectacle. Il a lu Illusions dans l’avion qui le mène à Paris. Nous nous retrouvons au Café Livres, non loin de la place du Châtelet. Ma première intuition de décor lui fait penser aux parois transparentes, aux frontières brouillées entre intérieur et terrasses extérieures, aux niveaux distincts dessinés par Mies van der Rohe dans les années 50 et 60… De fil en aiguille, on en vient à l’idée d’une piscine abandonnée, type de lieu autour duquel on a mangé, on a vécu seul, en famille ou entre amis, où des corps se sont frôlés, vestige d’une vie sociale heureuse (chaises longues, barbecues, cocktails) mais évanouie… Nous parlons des tableaux de piscines du peintre anglais David Hockney.

23 décembre : Les personnages d’Illusions sont traversés par une angoisse : la possibilité que nos vies soient attirées vers un trou privé de sens… Et si la piscine était vide, trou béant?

Janvier 2014

21 janvier : Pour évoquer la façon dont les narrateurs s’emparent des histoires, de l’espace, j’ai parlé du bernard-l’hermite. Romain propose l’expression de « squat », qui lui paraît désigner l’intrusion irrévérencieuse des quatre narrateurs aussi bien dans la vie des personnages que dans l’espace de la représentation. Romain revient sur Ludwig Mies van der Rohe et l’idée de construire une villa sur scène : les proportions du Prospero s’y prêtent mal. Faudrait-il opter pour une « tranche » de maison? Ou réduire les proportions d’une villa sous la forme d’une grande maquette? J’écarte la piste de la maquette : trop vue ces dernières années…

23 janvier : Cette semaine, j’ai revu Swimming Pool de François Ozon. L’arrivée d’une étrangère dans une maison dont elle fouille l’histoire en écrivant son roman, le tout autour d’une piscine où se croisent des corps : cela fait écho de façon lointaine à Illusions. Je repense aussi aux Ambassadeurs de Hans Holbein : le tableau de ce peintre allemand laisse croire à une scène réaliste mais, observé depuis un autre angle, révèle la forme allégorique d’un… crâne. Se peut-il que notre espace intègre un tel jeu d’anamorphose?

24 janvier : La première d’Orfeo ed Euridice de Gluck, spectacle sur lequel j’ai été assistant, vient d’avoir lieu et j’attends mon vol à l’aéroport de Salzbourg. C’est l’occasion de relire le texte. Un défi se précise : faire en sorte que la mise en scène ne reproduise pas en direct ce qui est dit dans le récit; ne pas chercher non plus à s’en distancier à tout prix.

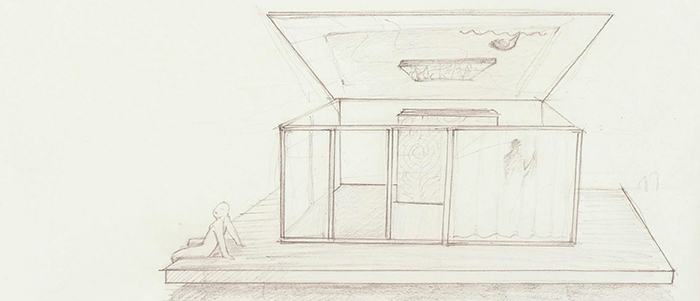

31 janvier : Romain propose de distinguer deux mondes : d’un côté l’univers des représentés (les quatre personnages, dont on raconte l’histoire) et de l’autre, celui des représentants (les quatre narrateurs, qui s’adressent à nous pendant la représentation). Mais il remarque qu’en cours de route, un renversement s’opère. Tout d’abord, les narrateurs finissent par acquérir une consistance que n’ont pas les personnages fictifs : ils ne prétendent pas être autre chose que ce qu’ils sont sur scène, des gens qui s’adressent à nous. Ensuite, le sujet devient moins la vie de Margaret, Dennis, Albert, Sandra que… la nôtre, qui finit par nous apparaître comme illusoire, mystérieuse! Pour traduire ce jeu de reflet, Romain travaille provisoirement à un miroir installé au-dessus d’une architecture réaliste (figure 9).

Février 2014

5 février : Je m’envole pour Montréal afin de finaliser la distribution du spectacle. L’idée de miroir incliné et la maison translucide dessinée par Romain me font penser aux « serres chaudes » de Maurice Maeterlinck. Je retrouve ces deux quatrains tirés du poème « Serre d’ennui » :

(Maeterlinck, 1999 : 64-65).Cet ennui bleu comme la serre,

Où l’on voit closes à travers

Les vitrages profonds et verts,

Couvertes de lune et de verre;

[…]

Où de l’eau très lente s’élève,

En mêlant la lune et le ciel

En un sanglot glauque éternel,

Monotonement comme un rêve

12 février : Voici déjà venu le temps de quitter Montréal, après une intense série de rencontres. Il m’apparaît que cette pièce s’attache à parler d’un « tragique quotidien ». Avec cette notion, Maeterlinck décrit un théâtre existentiel installant la mort parmi nous, dans lequel il n’est pas besoin d’être un héros grec ou shakespearien pour vivre des expériences ou des situations que nous ressentons pourtant comme exceptionnelles. C’est ce dont nous parle Illusions.

15 février : Une nécessité se dégage, à savoir que les acteurs viennent s’adresser à nous, de façon directe, à l’avant-scène, du moins dans les premiers récits. Peut-être qu’au début, Evelyne de la Chenelière arriverait par l’entrée du public, se posterait devant nous, pour annoncer quelque chose avant une représentation qui, en fait, aurait déjà commencé… Une personne réelle nous ferait basculer dans la fiction, sans changer de fonction…

16 février : J’ai lu Danse « Delhi » de Viripaev. Le sous-titre, « pièce en sept pièces », fait penser à la quinzaine de récits d’Illusions : des variations autour d’une matrice. La pièce se déploie autour de l’image insaisissable de la danse. La femme âgée dit : « J’ai compris que tout ce qui nous entoure est danse ». Puis Catherine affirme : « Nous sommes nés pour la danse, et toute notre vie est danse ». Enfin, une femme âgée déclare : « La danse “Delhi” n’est pas accessible à notre compréhension ». On en vient à la sensation que, chez Viripaev, la danse est la traduction ineffable de l’existence. Qu’est-ce qu’un espace qui, comme cette danse, ferait signe vers quelque chose qui l’excède, dépassant nos capacités de compréhension?

23 février : Metteur en scène habitué à Viripaev, le grand Galin Stoev convoque le souvenir des icônes orthodoxes pour penser le théâtre de Viripaev. Il déclare à propos de Genèse n° 2 :

C’est l’idée de créer un spectacle qui regarde le spectateur et non pas l’inverse. Le procédé en est aussi ancien. Il est emprunté à l’iconographie de l’église orthodoxe. […] À travers ce principe, qui n’est pas religieux mais technique, l’idée est de revenir à soi, se regarder, pour se rencontrer soi-même

(Filiberti, 2007 : 6).

Comment l’espace et la mise en scène d’Illusions pourraient reproduire cette sensation d’un spectacle qui regarde le spectateur, le renvoie à son for intérieur?

28 février : En parcourant aujourd’hui quelques Pensées de Blaise Pascal, je tombe sur la pensée 194 : « Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour » (Pascal, 1966 : 81). L’espace d’Illusions devrait-il suggérer concrètement cet effroi de l’homme perdu dans l’immensité?

Avril 2014

6 avril : Aujourd’hui, Romain m’écrit qu’il y a peut-être plus de lieux que nous n’en avons nommé jusqu’ici. Il y a celui d’où parlent les interprètes et celui, fictionnel, des quatre personnes âgées dont on retrace la vie. Mais il y a aussi l’espace du spectateur. Peut-être que l’espace des interprètes devrait venir « pincer » celui des spectateurs afin que ces derniers gardent conscience de leur présence dans le lieu de la représentation. Il évoque la piste d’un grand espace abstrait…

17 avril : Romain reprend l’idée de détente, récurrente dans nos échanges, tout en précisant que notre espace devra être agréable sans céder à une convivialité artificielle. Il parle d’un lieu commun auquel spectateurs et interprètes auraient en commun d’être étrangers. Il évoque aussi une idée originale : mettre le public sur la scène et les acteurs dans les gradins vides. Pour ma part, je préfère m’éloigner du théâtre dans le théâtre. À mon tour, je partage une idée incongrue, suscitée par la lecture de Tristesse animal noir d’Anja Hilling. Faudrait-il vider la salle pour y installer la clairière d’une forêt? Une forêt ne serait-elle pas ce genre de lieu où l’on peut rencontrer des gens sans devenir leur ami, où l’on croise des étrangers au hasard des promenades, où l’on est forcément l’intrus de quelqu’un?

26 avril : Cette semaine, je fais le constat que, pour une pièce russe, nous avons jusqu’ici peu parlé de Russie… Où sont les traces russes de ce texte qui nous raconte les vies de Sandra, Albert, Dennis, Margaret (des prénoms bien peu russes…)? La question m’interpelle d’autant plus que la metteure en scène Lucie Berelowitsch affirme : « Viripaev écrit comme on compose une partition musicale, en agençant les fragments du récit – reflets de la société russe, d’une identité éclatée et plus largement du sujet contemporain » (Théâtre national de la Colline, 2011 : 4). Notre espace doit-il porter trace de l’éclatement de la Russie contemporaine et du sujet?

27 avril : Romain revient sur la forêt. Quoiqu’on soit bien d’accord sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une proposition à concrétiser mais d’une étape de réflexion, Romain en tire cet enseignement : dans le rêve d’une boîte-forêt, il y a un paradoxe entre, d’une part, intimité, et, de l’autre, vastitude et unité de l’espace. La forêt comme matériau, c’est l’idéal d’un motif qui se prolonge à l’infini, d’un tout enveloppant dont nous ne voyons qu’une partie. Cela donne à Romain le goût d’un espace monochromatique : unité simple mais esthétiquement fermée dans laquelle le seul fait de pénétrer habillé d’une autre couleur nous attribue le rang d’étranger. Pour nourrir la réflexion, Romain esquisse rapidement une maquette (figure 10)…

Dans la journée, nous discutons longuement sur Skype. Je dis à Romain mon angoisse devant ce dépouillement et, en même temps, mon attirance pour ce bloc mauve (figure 11). Par contre, la proposition est si franche que je n’arrive pas à lui prêter d’autre couleur qu’un… bleu intense. Depuis toujours, je suis fasciné par le bleu Klein… Une maquette bleue s’improvise en cours de dialogue (figure 12).

29 avril : Romain m’envoie un message dans lequel il se demande s’il a été assez sensible à mon inquiétude face à cette proposition radicalement épurée. Sommes-nous à la bonne place? A-t-il manqué d’écoute en proposant ce qu’il appelle avec humour un « enfer ascétique »? Convient-il de revenir à un quatrième mur qu’il s’agirait de faire exploser? Je réponds que, dans l’immédiat, ce qui me préoccupe, c’est de ne pas disposer dans l’espace d’un point de contradiction dynamique avec la pièce. À pièce abstraite et narrative, décor abstrait et anti-théâtral. Je me demande si je n’aimerais pas davantage ce genre d’espace pour une pièce gorgée de théâtralité (un Shakespeare!). À la suggestion de retravailler avec un quatrième mur, je réponds : oui, peut-être qu’il faudrait revenir à un espace fermé et défini, que les acteurs ouvriraient en s’adressant directement à nous…

Mai 2014

1er mai : Je rédige un tableau pour répondre à un certain nombre d’interrogations. Comment les récits se succèdent-ils? À quelle date peut-on situer les anecdotes qu’ils nous rapportent? Qu’est-ce que les récits nous apprennent de Dennis, Margaret, Albert, Sandra et des narrateurs? À force de calculs, je m’aperçois que les personnages de la fiction sont quasiment tous nés en 1939… On peut en déduire que le premier récit, fait par Dennis sur son lit de mort à 82 ans, a lieu en 2021! Les narrateurs nous parleraient-ils depuis le futur? Écartant pourtant toute esthétique futuriste, je m’embarque dans une mise en scène imaginaire où j’essaie de voir ce que pourraient faire concrètement chacun des quatre narrateurs pendant le récit des autres, le tout dans un décor de maison peu à peu fouillé comme un lieu de mémoire, où l’on projette aussi ses propres interrogations sur l’avenir.

28 mai : Parcourant le tableau, Romain est étonné par les actions concrètes que les interprètes pourraient réaliser dans ce décor qui semble réaliste. Parallèlement, il relance le débat en joignant des images et en proposant de nouvelles pistes : par exemple, créer une sorte de garage, petit Pompéi où seraient entassés des objets évocateurs d’époques révolues, le tout recouvert d’une épaisse pellicule de poussière blanche. Il évoque aussi des plaques en marbre pour faire du lieu un espace de réflexion sur la mort et le souvenir…

30 mai : Je réponds à Romain qu’il ne faut pas nécessairement prendre au pied de la lettre les espaces réalistes décrits dans mon tableau. Après tout, dans un cas (des visiteurs dans une maison inhabitée) comme dans l’autre (des narrateurs viennent dans un lieu empoussiéré au sens littéral), il me semble que la même logique est à l’oeuvre : des acteurs réinvestissent un passé enfoui. Intuitivement, son évocation d’un lieu d’exposition des souvenirs me fait songer à un musée. Je demande à Romain si sa réflexion sur les tombes en marbre était une façon d’introduire dans notre discussion la question du sacré.

31 mai : Romain me répond qu’il est prudent sur le « sacré ». Bien sûr, il a l’impression que la notion peut renvoyer au fond de ce texte sur l’existence; mais il fait valoir qu’il ne faudrait pas que la notion occulte la distance, l’humour, la légèreté à l’oeuvre dans la pièce. Romain rebondit sur l’idée de musée : est-ce qu’il ne faudrait pas envisager un espace uni, mais habité d’objets vivants, alignés comme autant de trésors archéologiques?

Juin 2014

23 juin : Romain et moi-même nous retrouvons dans une brasserie parisienne. Après une longue discussion, nous nous accordons sur cet espace muséal abstrait, où seraient stockés des objets. Ce qui nous aide tous deux à converger provisoirement vers cette piste, c’est l’évocation de La chambre d’Isabella de Jan Lauwers, un spectacle qui reposait sur un espace blanc peuplé d’objets anthropologiques de valeur…

Juillet 2014

17 juillet : Après un passage par les festivals d’Aix-en-Provence et d’Avignon, je ne suis plus certain que les quatre narrateurs aient à être liés à Dennis, Sandra, Albert, Margaret. Peut-être qu’ils sont simplement des doubles, des variantes ou des figures sans lien? Seraient-ils dans la même position que les anges des Ailes du désir de Wim Wenders, regardant les humains d’un oeil bienveillant? Sur le plan de l’espace, l’écoute des premiers échantillons envoyés par Julien Éclancher, le concepteur sonore, me renvoie à des textures irréelles… Cela me donne le goût de retourner… au grand cube bleu. Peut-être qu’il faut revenir à un espace qui soit un espace simple de communication entre spectateur et narrateur, vaste caisse de résonance propice aux récits, aux rêves, aux illusions, à la confusion identitaire…

Août 2014

1er août : Romain revient de ses vacances, étonné de mes anges et de mon retour au cube bleu… Il demande : un cube intégral avec plafond ne risque-t-il pas d’entraver la tâche de Nicolas, l’éclairagiste? Quel statut pour les accessoires, dans cette hypothèse?

17 août : Romain commence à imaginer quelques leviers pour envisager la faisabilité du cube. Par exemple : réduire un peu ses proportions, ne pas le compléter au plafond, accoter ses murs à la structure existante du Prospero, trouver le bon matériau…

Octobre 2014

7 octobre : Romain m’informe qu’il doit bientôt recevoir de France des échantillons de tapis bleu roi. Il se demande si, à grande échelle, ce bleu ne sera pas envahissant. Il me revient aussi sur une de mes inquiétudes : ne disposer d’aucune assise pour m’aider à varier la disposition des corps. Romain propose un bloc bleu à terre, comme si on avait prélevé dans le mur une carotte de forage… Cela me fait penser à la grotte « pleine de ténèbres bleues » dans Pelléas et Mélisande de Maeterlinck…

22 octobre : Romain commence quelques maquettes pour figurer ces assises bleues (figure 13)… Il semble avoir des doutes sur tout ce que cela se met à raconter – ce monde a-t-il une peau? Que cache ce monde bleu? Y a-t-il autre chose derrière?…

28 octobre : Romain est encore plus dubitatif sur l’idée d’inscrire une assise dans le décor. Il pense que les carottes nuisent à la clarté de l’espace. Je réponds qu’au fond, il faut peut-être avoir le courage de retrouver la pureté originelle de la proposition : un cube bleu pur, pas d’assise; perdre le corps des acteurs dans cet espace bleu pour mieux suggérer le questionnement de ces âmes perdues dans le cosmos. Je suis à Nice, j’ai revu les oeuvres d’Yves Klein au Musée d’art contemporain… Dans cette hypothèse radicale, on ne peut pas entrer dans le cube bleu, ce serait raconter une histoire; il faut y apparaître. Comment cacher les entrées?

Novembre 2014

3 novembre : Romain semble d’accord pour retourner à la version originelle de la proposition… Il réalise une implantation avec entrée cachée par un décrochage sur le mur du fond (figure 14). J’aime cette solution. Tiendrions-nous notre espace?

On pourrait penser que le processus d’élaboration de ce décor n’a consisté qu’en une décantation radicale. Mais avec le recul, on peut constater que toutes les étapes qui ont précédé ou suivi l’émergence du cube bleu en avril ont « persisté » dans le spectacle de façon indiscernable. Si le réalisme du mobilier ou des actions s’est évaporé, il a laissé des traces dans presque toutes les scènes, servant de logique intérieure au rapport entre les corps. Il s’est condensé en quelques accessoires choisis (un chariot à cocktail, des raquettes de badminton), en quelques images (la pluie, la ville de nuit, les mains ridées; figures 15 et 16), en quelques sons (les voix russes de Rachmaninov). Par ailleurs, certaines évocations spontanées ont beau avoir fait irruption de façon saugrenue (la forêt, la piscine) dans l’échange, elles ont laissé des dépôts dans la proposition finale : un pin est réapparu très tard, pendant l’entrée en salle, pour servir d’arrière-fond à l’un des récits, tandis que tout le cube bleu s’est transformé en piscine pour évoquer les effets psychédéliques du chanvre sur un des personnages (figure 17)… C’est l’indice que, sous les apparences d’un échange improvisé, se cultive une ligne directrice qui ne finit toujours par se révéler qu’en dernier ressort…

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Illusions, avec Evelyne de la Chenelière, Marie-Ève Pelletier et Paul Ahmarani. Théâtre Prospero, mars 2015.

Figure 16

Illusions, avec Evelyne de la Chenelière, David Boutin, Marie-Ève Pelletier et Paul Ahmarani. Théâtre Prospero, mars 2015.

Figure 17

Illusions, avec Marie-Ève Pelletier. Théâtre Prospero, mars 2015.

6. Conclusion : un exercice de concentration

Un spectacle découle d’un dialogue ininterrompu entre des collaborateurs dont les propositions peuvent se recouper, se contredire ou se relancer. Le défi éternel consiste, pour le chercheur-créateur, à trouver une forme dans laquelle le lecteur puisse entrevoir les mouvements de cette créativité polyphonique qu’on a trop souvent édulcorée en ne se focalisant que sur la parole de l’un ou l’autre des artistes d’un spectacle. Sans chercher la dispersion, j’ai ici tenté de faire entendre ce bruissement collectif en mêlant à mes observations celles de mes collaborateurs. Je l’ai fait avec une certaine curiosité, en me demandant notamment comment les paroles des uns et des autres pouvaient « réagir » entre elles, mais aussi en me questionnant sur ce qu’elles pouvaient « révéler » dans ce jeu de mise en contact. S’il s’en dégage certaines remarques sur l’interaction au coeur de notre relation artistique, il en émerge aussi une notion pour moi nouvelle, qui n’est pas nommée dans le dossier mais qui pourrait bien en constituer un fil rouge : l’idée de concentration. En relisant les paroles des uns et des autres, en réalisant le degré d’écoute réelle que suppose la gestation d’une mise en scène, il est en effet frappant de constater que l’exercice de mise en scène n’est pas réductible au seul art de la direction d’acteur. Tout en l’incluant sans aucune contestation possible, il exige plus largement un vaste champ de conscience dans lequel on apprend à observer ses propres pensées et à voir comment celles-ci évoluent au contact de celles des autres. Il exige autant une capacité à élaborer des signes qu’une capacité à intégrer ceux que nous renvoie le travail à plusieurs. Il demande une aptitude à se laisser entraîner par l’autre, tout en manifestant une disposition à rester centré sur la colonne vertébrale d’un projet. Ce sont précisément ces sens que me paraît rassembler le mot « concentration », dont l’étymologie dit à elle seule les paradoxes de l’acte de mise en scène : avec, le centre.

Parties annexes

Notes biographiques

Ancien élève de la section théâtre de l’École normale supérieure de Lyon, agrégé de lettres et docteur en études théâtrales (ENS Lyon / Université de Montréal), Florent Siaud a été dramaturge ou assistant à la mise en scène en France (Théâtre national populaire de Villeurbanne, Théâtre de la Ville, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra national de Paris, Opéra Comique, Opéra royal de Versailles, etc.), en Autriche (Mozartwoche de Salzbourg, Theater an der Wien, Staatsoper de Vienne), en Allemagne (Musikfest Bremen) et au Canada (Usine C, Espace Go, La Chapelle, Centre national des Arts d’Ottawa, etc.). Récemment, il a mis en scène Quartett de Heiner Müller, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Claudio Monteverdi, Illusions d’Ivan Viripaev, La dispute de Marivaux et 4.48 Psychose de Sarah Kane.

Julien Éclancher est diplômé d’un BTS (brevet de technicien supérieur) en audiovisuel spécialisé en son (Lycée de l’image et du son d’Angoulême), d’une licence en cinéma et arts du spectacle (Université Bordeaux Montaigne – Bordeaux 3) et d’une maîtrise de recherche-création en média expérimental (Université du Québec à Montréal) dans laquelle il a développé une approche particulière du concept d’espace sonore et de narrativité audio. Spécialisé dans les problématiques liées à la narrativité sonore, à l’espace et au traitement de la voix amplifiée, il travaille au théâtre avec Denis Marleau et Stéphanie Jasmin (L’histoire du roi Lear, Théâtre du Nouveau Monde, 2012; Lumières, lumières, lumières, Espace Go, 2014), Florent Siaud (Quartett, La Chapelle, 2013; Illusions, Prospero, 2015; 4.48 Psychose, La Chapelle, 2016) et au cinéma avec Philippe Grégoire (Aquarium, 2011; Un seul homme, 2014).

Nicolas Descôteaux a à son actif plus d’une centaine de créations d’éclairages en théâtre, en danse, à l’opéra et en cirque. Au théâtre, il signe les éclairages de Don Juan revient de la guerre, 4.48 Psychose, Illusions et Quartett avec Florent Siaud. Il a collaboré avec le NTE (Nouveau Théâtre Expérimental) sur une douzaine de créations sous la tutelle de Daniel Brière et d’Alexis Martin. Depuis 2011, il a aussi signé les pièces Noises Off; I Love You, You’re Perfect, Now Change!; Tribes; Travesties; Othello et Equus au Centre Segal. Nominé pour ses créations d’éclairages par METAs (Montreal English Theatre Awards) en 2015 et par l’Académie québécoise du théâtre en 1995 et en 1998, il est aussi boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec, en 1999, 2001 et 2010, pour des recherches sur la lumière et son application à la scène.

Après l’obtention d’un diplôme en études cinématographiques et en philosophie à l’Université de Montréal, David Ricard réalise ses premiers courts métrages. Le cul des autres est sélectionné au Worldwide Short Film Festival de Toronto en 2011. Il démarre au même moment la production de son premier long métrage, l’essai documentaire Surfer sur la grâce qui sera complété en 2016. En parallèle, il travaille comme designer vidéo pour le théâtre au sein des Songes turbulents aux côtés de Florent Siaud et d’une équipe de concepteurs récurrents (Quartett, Combattimento, Illusions et 4.48 Psychose). Il travaille aussi comme réalisateur pour des projets web dont, entre autres, des capsules de la Fabrique culturelle (Télé-Québec), Apocalypse – 10 destins (Idéacom International) et des capsules d’Exmuro.

Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada, Romain Fabre se consacre aussi bien à la conception de décors que de costumes. Il travaille avec Olivier Kemeid et la compagnie Trois Tristes Tigres, depuis leur premier texte jusqu’à plus récemment (Moi dans les ruines rouges du siècle, Five Kings). Il a aussi collaboré notamment avec Claude Poissant (Tom à la ferme, Je voudrais me déposer la tête), Martin Faucher (Disparu(e)(s)), Marc Beaupré (Dom Juan_uncensored, Ce samedi il pleuvait), Sylvain Belanger (L’enclos de l’éléphant) et Florent Siaud (Illusions, 4.48 Psychose).

Notes

-

[1]

Quartett de Heiner Müller, présenté dans une interprétation de Marie-Armelle Deguy et Juliette Plumecocq-Mech au Théâtre La Chapelle à Montréal. Une coproduction des Songes turbulents et du Centre Dramatique National des Alpes.

-

[2]

Combattimento, une fantasmagorie baroque construite autour du Combat de Tancrède et Clorinde de Claudio Monteverdi, présentée au Théâtre Roger Barat d’Herblay, au Stadttheater de Sterzing, à l’Opéra de Clermont-Ferrand, au Théâtre de Rungis, dans une interprétation de l’Ensemble Diderot, de Vladimir Kapshuk, Matthieu Chapuis, Mercedes Arcuri (en alternance avec Yung Jun Choi). Une coproduction des Songes turbulents, de l’Ensemble Diderot, du Théâtre Roger Barat, du Festival Baroque de Pontoise, des Musiciens du Louvre.

-

[3]

Illusions d’Ivan Viripaev, présenté dans une interprétation de David Boutin, Paul Ahmarani, Evelyne de la Chenelière, Marie-Ève Pelletier au Théâtre Prospero à Montréal. Il s’agit d’une production du Groupe de la Veillée, dirigé par Carmen Jolin.

-

[4]

4.48 Psychose de Sarah Kane, présenté dans une interprétation de Sophie Cadieux au Théâtre La Chapelle. Une production des Songes turbulents.

-

[5]

Dans Remembering the Present: Painting and Popular History in Zaïre (1996), Johannes Fabian choisit de placer son interlocuteur – Laurent Tshibumba Kanda Matulu, peintre pratiquant son art dans les villes minières du Katanga – en face de ses propres productions pour provoquer les paroles.

-

[6]

La rencontre a eu lieu le 8 avril 2016 à Montréal.

Bibliographie

- Anzieu, Didier (1981 [1975]), Le groupe et l’inconscient : l’imaginaire groupal, Paris, Dunod, « Psychismes ».

- Bataille, Georges (1957), L’érotisme, Paris, Minuit.

- Benhamou, Anne-Françoise (2012), Dramaturgies de plateau, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, « Essais ».

- Fabian, Johannes (1996), Remembering the Present: Painting and Popular History in Zaïre, Berkeley, University of California Press, 1996.

- FILIBERTI, Irène (2009), « Entretien avec Galin Stoev et Gilles Morel », dans Théâtre Le Merlan, dossier d’accompagnement de Genèse no 2, p. 5-6, http://www.sitac-russe.fr/IMG/pdf/merlan.pdf

- Gadamer, Hans-Georg (1996 [1976]), Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, éd. et trad. Pierre Fruchon, Jean Grondin, Gilbert Merlio, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique ».

- Lancri, Jean (2006), « Comment la nuit travaille en étoile et pourquoi », dans Pierre Gosselin et Éric Le Coguiet (dir.), La recherche création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 9-20.

- Maeterlinck, Maurice (1999 [1912]), « Serre d’ennui », dans Oeuvres I : le réveil de l’âme (poésie et essais), éd. Paul Gorceix, Bruxelles, Éditions Complexe, p. 64-65.

- Müller, Heiner (1982), Quartett, trad. Jean Jourdheuil et Béatrice Perregaux, dans Quartett précédé de La mission, Prométhée, Vie de Gundling […], Paris, Minuit, p. 121-149.

- Pascal, Blaise (1966 [1670]), Pensées, Paris, Bordas, « Sélection littéraire Bordas ».

- Sivadier, Jean-François (2003), Italienne scène, Besançon, Les Solitaires Intempestifs.

- THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE (2011), Danse « Delhi » : dossier pédagogique, http://www.colline.fr/sites/default/files/archive/0.621953001303899437.pdf

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17