Résumés

Résumé

Cet article examine le concept d’intersection à partir d’observations effectuées sur le terrain des pratiques rituelles en Inde. Ce concept permet de décrire différentes modalités de convergence qui unissent ou différencient les pratiques artistiques que sont la musique, les arts visuels ou encore la danse. Dans la perspective d’une anthropologie du sensible, l’auteure analyse différents procédés de composition consistant à associer des formes esthétiques a priori distinctes (ex : une formule rythmique spatialisée autour d’un dessin de sol ; un chant mis en décalage d’un mouvement dansé), ou encore à les dissocier dans certains cadres récents de performance. Cette démarche, fondée sur l’observation de rituels in situ, est à même d’offrir un cadre de comparaison dépassant le terrain indien et ses spécificités culturelles. On envisagera en effet ces intersections comme de véritables médias de l’efficacité rituelle, tout en s’appuyant sur les théories locales dont ils font l’objet. Quelle est la nature de ces expériences combinant des expressions visuelles et sonores ? Comment les décrire et avec quels outils ? À travers l’association (ou la dissociation) des registres expressifs, comment les acteurs attribuent-ils des valeurs spécifiques ?

Mots-clés :

- Guillebaud,

- musique,

- danse,

- arts visuels,

- Inde,

- Kerala,

- rythme,

- multisensorialité

Abstract

The article examines the concept of « intersection » on the basis of what the author has observed in different ritual actions in Kerala, India. It denotes complex interplays which unify or distinguish different artistic practices, such as music, visual arts and dance. The author argues that the analysis of composition processes of art association (as well as dissociation in new performance contexts) enables comparisons across South Asia and beyond its cultural peculiarities, for instance in Western contemporary art. Based on creative process, the study considers these interplays as concrete experimentations of sensitive perceptions, and takes into account local theories concerning efficiency. How can one define and describe the modes of convergence between visual and sound idioms ? Which type of experiences do they cultivate in different performance contexts ? Through association or dissociation processes, how do participants attribute specific values ?

Keywords:

- Guillebaud,

- Music,

- Dance,

- Visual Arts,

- India,

- Kerala,

- Rhythm,

- Multisensoriality

Resumen

Este artículo examina el concepto de intersección a partir de observaciones realizadas en el campo de las prácticas rituales en la India. Dicho concepto permite describir diferentes modalidades de convergencia – que unen o diferencian – las prácticas artísticas que son la música, las artes visuales y la danza. Desde la perspectiva de una antropología de lo sensible, el autor analiza diferentes procedimientos de composición que consisten en asociar formas estéticas a priori distintas (por ejemplo : una formula rítmica desplegada en torno a un dibujo en el suelo ; un canto en desfase con el movimiento de la danza) y más aun, a disociarlas en ciertos contextos recientes de representación. Este proceso, basado en la observación de los ritos in situ, ofrece un marco comparativo que rebaza la práctica hindú y sus especificidades culturales. Se consideraran dichas intersecciones como verdaderos medios de la eficacidad ritual, apoyándonos en las teorías locales de las cuales forman parte. ¿ Cuál es la naturaleza de esas experiencias que combinan expresiones visuales y sonoras ? ¿ Cómo describirlas en tanto que instrumentos ? Y gracias a la asociación (o la disociación) de los registros expresivos ¿ cómo los actores les otorgan valores específicos ?

Palabras clave:

- Guillebaud,

- música,

- danza,

- artes visuales,

- India,

- ritmo,

- multisensorialidad

Corps de l’article

La question des limites de l’objet musical est un débat ancien pour l’ethnomusicologie car intrinsèquement lié à sa démarche. Les premiers travaux ont d’abord fait face au problème soulevé par les terminologies vernaculaires : en effet, les objets traités par les chercheurs comme de la « musique » relevaient bien souvent de catégories autres, le concept étant d’ailleurs parfois absent[1]. La mise en contour de l’objet s’est par ailleurs renforcée par une distinction fondamentale entre la musique, mise au centre de l’étude, et son « contexte », ensemble de réalités qui lui seraient plus ou moins contingentes. Si ce dernier terme est particulièrement vaste, il a longtemps impliqué des échelles d’observation très diverses, telles les interactions entre musiciens et auditeurs, l’organisation sociale, les relations de pouvoir, l’histoire d’une société, les conditions politiques et économiques, etc. Aujourd’hui, force est de constater que ce débat se trouve considérablement renouvelé grâce à une plus grande objectivation de l’histoire des études ethnomusicologiques. Philip Bohlman (1993 : 419) analyse par exemple les facteurs qui ont contribué dès les années 1970 à essentialiser la musique, au détriment de l’étude de certains mouvements sociopolitiques de l’époque, tenus artificiellement à distance du champ d’étude. Dans une discipline voisine, la musicologie, un débat comparable s’est fait jour, notamment chez les auteurs prônant une approche « intégrative » (Born 2010). Par ce terme, il s’agit non seulement de redéfinir la distinction fondamentale musique/contexte mais aussi de décloisonner les champs d’étude qui se sont similairement autonomisés en musicologie « historique » ou « contemporaine », en « ethnomusicologie », ou encore en étude des « popular music ».

Le présent article contribue à ce tournant intégratif, cette fois-ci du point de vue de l’anthropologie, autre champ constitutif de l’ethnomusicologie, et en particulier, l’anthropologie de l’art[2]. Cette diversité d’appellation est à l’image d’un champ en pleine consolidation. Il s’appuie en effet sur l’étude réunifiée d’artefacts longtemps tenus séparés d’un point de vue disciplinaire, tels que les arts plastiques, la musique ou encore la danse. Il s’agira pour nous de rediscuter ces frontières et, tout comme dans les démarches précédentes, de réintégrer ce qui a été jusqu’ici disjoint. Pour ce faire, nous proposerons une analyse de différents procédés créatifs, appelés ici intersections, qui entrecroisent la musique avec d’autres registres expressifs comme l’image, la danse ou encore le jeu théâtral. À travers des exemples ethnographiques où ces arts se trouvent précisément mis en relation, nous analyserons des dynamiques de convergence, d’ordre principalement rythmique. Notre projet ne sera donc pas uniquement de comprendre comment la musique se déroule de manière concomitante à d’autres expressions, mais d’analyser les procédés concrets à l’oeuvre dans la multimodalité. C’est en abordant des situations d’intersection (et non de simples juxtapositions) qu’il sera aussi possible d’aller au-delà des conceptions traditionnelles de l’espace et du temps issues de l’art occidental et de mobiliser d’autres formes de jeu impliquant l’oreille et l’expérience musicale. Pour ce faire, je reviendrai tout d’abord sur certains « partages hérités » – un ensemble des constructions théoriques qui ont contribué durant les dernières décennies à un certain morcellement des recherches –, tout en identifiant les tournants récents qui ont favorisé l’émergence des études sur la multimodalité. Je discuterai ensuite de la notion d’intersection au regard de deux exemples pris en Inde : d’une part, un rituel domestique aux divinités serpents (pampin tullal)[3] et, d’autre part, une ronde collective dansée (kaikkottukali)[4]. Ils constituent en effet deux cas emblématiques d’entrecroisement entre différents registres expressifs. Enfin seront évalués les enjeux de cette notion : quel avantage peut présenter sa généralisation ?

Des partages hérités

Plusieurs modèles analytiques ont fait leurs preuves en ethnomusicologie. Ils consistent généralement à identifier la musique comme un objet autoréférencé afin d’en objectiver les propriétés intrinsèques et d’en dégager des principes méthodologiques généraux. La plupart de ces approches posent explicitement ou implicitement comme prémisse une autonomie du champ ainsi délimité. On pense en premier lieu au modèle dit des « cercles concentriques » développé dès les années 1980 par Simha Arom (1985) à partir de répertoires polyphoniques de Centrafrique. Il définit une position respective pour les données musicales, localisées au « centre » du modèle, et les données « extra-musicales » (comme les outils et terminologies vernaculaires, les fonctions sociales, les données symboliques/mythologiques), qui s’incluent dans les cercles les plus extérieurs. Dans cette approche est posé un principe de hiérarchisation : plus les données se répartissent à l’extérieur du cercle, plus l’analyse s’éloigne du projet même de l’ethnomusicologie. Au centre, les notions de « système » et de « modèle » se sont aussi peu à peu imposées comme une clé de compréhension de l’action musicale, avec leurs corollaires comme la variation, la paraphrase, la variante.

Autre modèle de référence, celui proposé par l’approche sémiologique, plus connu sous le nom de « modèle de la tripartition » et théorisé par Jean Molino (1975) et Jean-Jacques Nattiez (1975, 1987). L’approche sémiologique permet de mettre en évidence trois niveaux distincts d’analyse de l’action musicale : neutre (message), poïétique (production), esthésique (réception). Dans ce programme, l’oeuvre musicale est abordée dans sa globalité, à la fois comme produit sonore mais aussi comme action incluant musiciens et auditeurs. Comparativement au précédent, une même autonomie est donnée à la musique. L’ensemble des configurations du texte musical est affirmé pour lui-même et est distingué – pour le besoin de l’analyse – des autres niveaux.

Conjointement à ces travaux, et de manière indissociable, d’autres chercheurs ont focalisé leurs modèles sur la dynamique même de l’exécution, au moment où celle-ci est « en train de se faire », c’est-à-dire en performance. Partant du constat qu’il n’y a jamais de version définitive d’un énoncé musical et que celui-ci varie selon les lieux et les publics mobilisés, ces travaux cherchent précisément à comprendre les productions musicales ou interprétations à partir des interactions des protagonistes en situation[5].

L’ouvrage de Regula Qureshi consacré au rituel soufi qawwali en Inde et au Pakistan (1986) inaugure le premier modèle d’analyse globale des faits musicaux en performance. Il s’agit de rendre compte de la structure fluide et mouvante de la musique en fonction de l’activité de l’auditoire, ici en expérience d’extase, et de montrer « comment la dimension contextuelle est indispensable à la compréhension de la musique, et comment les significations extra-musicales inhérentes au sonore donnent à la musique son pouvoir d’affecter à son tour le contexte » (Qureshi 1986 : 14). Cette approche marque un changement de perspective : le but n’est plus tant de constituer des corpus ou des répertoires autonomes (Qureshi 2007 : 712), ni de repérer des différences de réalisation (variations, interprétation), ni même de dégager la structure ou le modèle sous-jacent à la multiplicité des actualisations (improvisation, variantes). L’objectif est d’en expliciter les fondements dans l’interaction entre les acteurs de l’événement et en fonction des lieux où il se produit. La performance devient ainsi l’unité d’observation privilégiée pour rendre compte de processus d’interactions musicales et sociales.

Cette focalisation sur les différents acteurs d’une manifestation musicale inaugurée par Qureshi se trouve encore renforcée dans les approches de type pragmatique (Lortat-Jacob 2004) où la performance est abordée dans un aller-retour constant entre ce que les auteurs précédents posent comme « texte » et « contexte ». L’auteur identifie notamment les contraintes « affectant la forme » (Lortat-Jacob 2004 : 85-86) telles la situation dans laquelle se trouvent les musiciens (lieux, période du calendrier rituel), leur compétence spécifiques (en termes de styles, de rôles au sein de la forme sonore et de la grammaire régissant les parties musicales), et des interactions inter-individuelles ici étudiées en temps réel. Cette série de critères met l’accent sur le déroulé chaque fois unique d’une pièce musicale, et l’envisage donc au moment même de sa réalisation. L’approche implique que l’on connaisse des musiciens leur parcours individuel, leurs motivations, leur compétence, leur statut.

Nous ferons d’ores et déjà le constat que ces différents modèles ont en commun de fragmenter, pour les besoins d’analyse, une expérience dite « musicale » afin d’identifier un objet-type de recherche. Il s’agit bien en effet de la distinguer pour elle-même, d’en rechercher ses spécificités, sans quoi le projet intellectuel ethnomusicologique n’aurait en effet pas de sens.

C’est le tournant opéré par les Performance studies qui a sans doute imprégné le champ ethnomusicologique de la manière la plus décisive et la plus durable, au point que les chercheurs, aujourd’hui, ne jugent plus aussi incontournable le fait de modéliser la musique dans un champ d’étude spécifique et fondamentalement distinct des autres registres expressifs (images, danse, théâtre, etc.). L’intérêt plus récent pour la question de la multimodalité doit aussi être compris au regard d’un autre tournant – le « sensorial turn » – qui reconfigure depuis les années 1990 les domaines de l’anthropologie (Howes 1991, 2003 ; Classen 1993 ; Candau 2000 ; Bull et Back 2003) et de l’histoire (Corbin 1990). Cette démarche s’intéresse au régime des valeurs sensorielles, encore appelé « sense ratio » (McLuhan 1964), c’est-à-dire à l’organisation hiérarchique des représentations et des usages des sens au sein d’une culture, à un moment donné de son histoire. Cette ouverture vers le monde sensible n’est pas occultée par l’ethnomusicologie. Refusant de confiner la musique à un art de l’ouïe, des travaux récents analysent la musique comme une expression sensible parmi d’autres, qui se déroule de manière concomitante à d’autres registres (image, danse, etc.) ou de manière référentielle (par exemple, le tissage). L’originalité de ces études tient précisément au fait de ne pas considérer ces derniers dans des investigations « parallèles », mais bien de mettre au jour leur épaisseur multisensorielle (Guillebaud 2008 ; Martinez 2009), imposant ainsi une posture analytique multimodale[6]. Le présent article entend prolonger ces travaux. Plutôt que de chercher à identifier la musique pour elle-même, ou d’établir de simples correspondances entre des pratiques artistiques, il cherche à étudier les procédés spécifiques de la multimodalité. Seront en particulier analysées des « intersections », qui mettent en relation la musique avec d’autres formes expressives, comme l’image, mais aussi la danse.

Paradigme de l’intersection

Selon le musicologue Jean-Yves Bosseur, qui s’exprimait à propos des rapports entre musiques et arts plastiques au XXe siècle, les intersections désigneraient des « intervalles[7] – entendus comme ce qui unit et ce qui sépare différentes pratiques artistiques » (Bosseur 1998 : 8). C’est, au XXe siècle, dans le domaine de l’art contemporain que les expérimentations en ce sens se sont avérées extrêmement florissantes. Au début du siècle et après la Seconde Guerre mondiale, les artistes en Occident ont expérimenté (et théorisé) différentes formes de croisements, en particulier entre musique et image[8]. Il s’agissait à cette époque de dépasser les approches artistiques précédentes (qui se limitaient à relier le visuel et le sonore sur le seul mode de l’analogie, du métaphorique ou du parallélisme) et de décloisonner, semble-t-il, les disciplines artistiques que sont la musique, la peinture, l’architecture, la sculpture et la danse (Bosseur 1998 : 8). Le découpage qui avait prévalu durant des siècles entre, d’un côté, les arts de la vue et de l’espace, et de l’autre, les arts de l’ouïe et du temps, se trouvait par là même fondamentalement remis en jeu. Si ces artistes ont formulé des hypothèses innovantes sur des notions telles que le rythme, la variation, le hasard, c’est en cultivant précisément des relations ambivalentes au temps et à l’espace. Force est de constater que ces procédés sont utilisés dans bien d’autres situations de jeu : des rituels de possession, mais aussi des fêtes villageoises, ou encore lors de récitations épiques – et dans des espaces culturels parfois très éloignés de celui de l’Europe du XXe siècle. L’un des défis du présent article est bel est bien de tenter un tel rapprochement. Au premier abord, il peut sembler peu à propos de comparer l’oeuvre d’un Paul Klee ou d’un Kandinsky avec le savoir d’un spécialiste rituel en Inde ; du moins, si on l’envisage à la manière du comparatisme culturel. Mais à y regarder de plus près, nous pouvons constater que l’un et l’autre se proposent de mettre en jeu des procédés communs de composition et d’agencement entre des registres expressifs de nature différente : le son et l’image. Dans cette perspective qui est la nôtre, le rapprochement possible entre ces mondes artistiques a priori éloignés s’appuie sur les seuls principes d’intersection observés.

Autour d’un dessin de sol : quand la musique s’inscrit comme espace

Un premier exemple, pris au Kerala en Inde du Sud, se présente comme un cas particulier d’intersection entre musique et image. Il s’agit d’une action rituelle, le pampin tullal (littéralement « tremblement, agitation des serpents ») au cours de laquelle officient les spécialistes de basses castes pulluvan, en charge du culte local aux divinités serpents[9]. Ces divinités sont généralement installées dans des sanctuaires, plus précisément des « bosquets » (kavu’), situés sur les propriétés familiales des castes de plus haut statut. L’objet de ce rituel est d’ordre thérapeutique : il est censé assurer la prospérité physique et mentale des familles commanditaires tout comme la fertilité des sols, et ce, à travers le culte de ces divinités qui en sont les principales garantes et dispensatrices. La forme du rituel est à souligner pour elle-même : elle associe dans le même espace deux types de médias. En premier lieu, un dessin de sol kalam (littéralement une « aire » ou « espace ») de plusieurs mètres carrés qui représente les divinités invoquées. Réalisé à l’aide de poudres colorées, il représente les serpents en nombre pair (généralement de 2 à 12 corps) au moyen de complexes entrelacs. En second lieu, le graphique est accompagné de musique, à la fois instrumentale et vocale, dont la réalisation est assurée par les mêmes spécialistes de caste[10]. Ainsi, deux médias, à la fois visuel et sonore, sont convoqués au cours de la même action cultuelle. Ils mobilisent ainsi des savoirs spécialisés de nature différente mais transmis au sein d’une même communauté de spécialistes. Dans cet exemple ethnographique, la musique fait donc partie d’un savoir-faire composite, qui, comme on va le voir, est particulièrement propice à l’émergence de procédés d’intersection, principalement entre les registres sonore et visuel. Nous en décrirons un seul exemple, celui qui consiste pour les Pulluvan à faire s’interpénétrer sur la même aire rituelle les dimensions temporelle et spatiale des deux expressions.

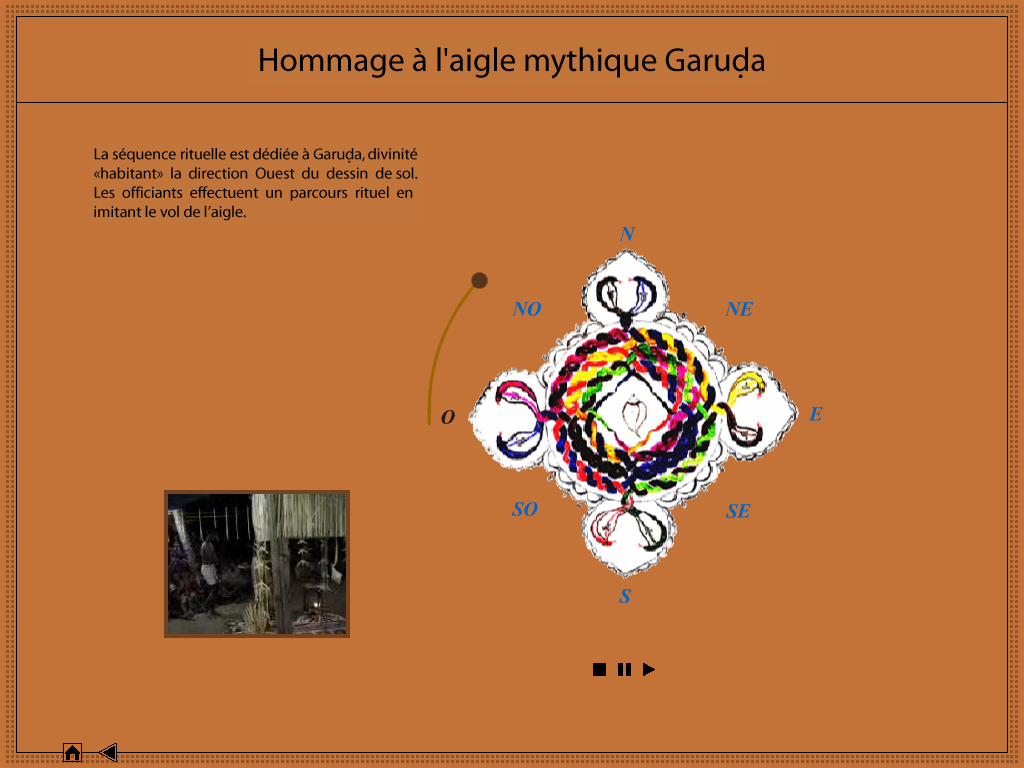

C’est en effet dans la séquence rituelle offerte à l’aigle mythique Garuda (appelée Garuda puja) que cette intersection est la plus visible, car la plus calibrée dans son scénario rythmique et kinésique. Rappelons que les puja s’adressent aux divinités résidant dans chacune des directions cardinales du dessin de sol. Au total, trois puja sont offertes, tout d’abord à l’aigle mythique Garuda (situé à l’Ouest) ennemi juré des serpents. Il s’agit de le rendre propice afin d’éviter tout entrave à la manifestation de ses derniers. Ensuite, une seconde est adressée aux divinités serpents de la famille. Celles-ci ont été préalablement transférées de leur bosquet jusqu’au kalam au moyen de divers récipients rituels et sont installées dans la direction Est. Enfin, la dernière puja rend hommage à la déesse Bhagavati, située au Nord et manifestée pour l’occasion par ses attributs traditionnels (tabouret pitam, tissu, épée val et ceintures à grelots). Quant à la direction Sud, demeure du dieu de la Mort (Yama), elle est considérée comme néfaste et ne reçoit à ce titre aucune puja.

Dans la première séquence de Garuda puja qui nous intéresse, le chargé du culte – le pujari, encore appelé « chef dans le kalam » (kalattil kammale) – effectue ses actions d’offrande non pas assis sur le sol comme il est d’usage pour la plupart des puja, mais selon une trajectoire circulaire autour du dessin. Cette aire va ainsi être marquée spatialement à travers un parcours marché (accompagné de gestes de bras codifiés), c’est-à-dire dans chacune des directions qui le compose. Le pujari est muni d’un van en fibres tressées qu’il tient en croisant les bras vers l’avant ; il entame ses circumambulations en imitant le vol de l’aigle.

Ce parcours consiste en l’alternance d’un déplacement marché, effectué sur un cycle de quatre temps (joué par l’orchestre) et d’arrêts successifs face à chacune des directions du dessin. Au total, il effectue huit arrêts : dans les quatre directions principales Ouest, Est, Nord, Sud ; puis dans les quatre intermédiaires, selon l’ordre suivant : Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est. À chacun de ses arrêts, il effectue un geste d’hommage en position de salut (pieds croisés et genoux fléchis) puis réitère son salut de manière symétrique le dos tourné à la direction. Le jeu d’intersection spatio-temporelle est précisément orchestré par les musiciens pulluvan qui l’assistent : répétant le même cycle rythmique tout au long de sa marche, ils marquent chacun de ses arrêts par une formule rythmique spécifique que je nomme par convention « formule d’arrêt ». Elle se compose de deux sections quasi identiques, répétition symétrique des mouvements effectués par le pujari. Les circumambulations font successivement alterner des périodes de marche et d’arrêts (de salutation) dans les différentes directions. Ainsi, dans cette séquence rituelle de plusieurs minutes, la formule d’arrêt apparaît au total huit fois[11].

Figure 1

le « cycle marché » (natattu talam), encore nommé « cycle de quatre » (nalu’ talam), réalisé ici par Pulluvan Shivashankaran au pot musical (kutam)[12].

Figure 2

formule rythmique jouée par l’orchestre pulluvan lors des arrêts du pujari dans chaque direction du dessin. Nous la désignons par convention « formule rythmique d’arrêt ».

Ce scénario prédéterminé se prête peu à un mode de représentation linéaire[13], du moins si un tel choix était fait, il se limiterait au déroulé temporel de l’alternance entre les cycles de base et la formule d’arrêt. Notre choix s’est donc tourné vers une représentation multimédia, seule à même de reproduire cette séquence à l’appui de l’espace formé par le dessin, lui-même déterminant le moment précis de l’occurrence de la formule.

Figure 3

représentation multimédia de la Garudapuja. Intersection spatio-temporelle. Extraits du DVD-rom Le chant des serpents (Guillebaud et Jobet 2008). Départ du parcours à l’Ouest. Le pujari est symbolisé par un point.

Figures 4 à 6 : arrêts et salutations effectués respectivement dans la direction Est (figure 4), puis Sud (figure 5), puis Nord (figure 6)

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Le phénomène d’intersection observé dans la Garuda puja est rendu possible par le déplacement corporel du pujari. Ce mouvement induit en effet une notion de rythme commune aux deux catégories, espace et temps. Dans la conduite de ce parcours, les Pulluvan réalisent une expérience précise de croisement ; le temps musical s’inscrit comme une composante propre du dessin de sol. Elle permet aussi à l’assemblée de percevoir le dessin de sol dans la durée, qui n’est pas a priori donné dans un artefact purement plastique.

Nul doute qu’un tel procédé d’intersection crée une expérience spécifique pour les participants au rituel dans la manière de se représenter le divin, c’est-à-dire selon une palette sensorielle non simplement juxtaposée mais mise en relation dans une composition intriquant les dimensions spatio-temporelles. C’est le caractère non ordinaire de ce mode d’appréhension que les Pulluvan cultivent pour lui-même, offrant à voir et à ressentir les divinités invoquées sur une modalité perceptive spécifique. Cela n’est pas sans rappeler certains effets perceptifs décrits aussi sur d’autres terrains, comme les techniques qui tendent à « piéger » l’oeil et la perception visuelle (Boyer 1988 ; Gell 1992, 1999)[14], par exemple au moyen de représentations labyrinthiques[15]. D’un point de vue rituel, la séquence met aussi en scène la coprésence de deux types de divinités, tout d’abord l’aigle Garuda (habitant la direction Ouest du dessin) et les divinités serpents représentées dans le dessin de sol. À cet égard, l’intersection spatio-temporelle est à même de produire une perception ambiguë comparable à l’« espace chimérique » (Séveri 2011). Nous aurons l’occasion de revenir sur les implications anthropologiques du procédé qui vient d’être décrit. Mais développons à présent le second exemple d’intersection observé, cette fois-ci dans le cadre d’une pratique dansée, le kaikkottukali, littéralement « jeu de frappes et de mains ».

Jeu dansé : cultiver le décalage entre chant et mouvement

Danse non professionnelle, le kaikkottukali se pratique dans toutes les maisons hindoues et plus récemment chez certaines familles de chrétiens et de musulmans. Elle se tient généralement à l’occasion des fêtes domestiques (mariages, fêtes d’Onam et de Tiruvatira[16]), ou plus quotidiennement lorsque des parentes et des voisines se trouvent réunies. Au caractère intime de la danse s’ajoute un climat général de réjouissance qui lui est associé. Effectuée en situation d’intimité, lors de veillées, ou encore à l’occasion d’événements tels que les fêtes de temple, la danse s’intercale le plus souvent avec d’autres activités quotidiennes comme les préparations culinaires ou les bains collectifs (tudichu kuli). La plupart des femmes associent cette danse à la prospérité et disent volontiers la pratiquer pour « avoir un bon époux », un thème récurrent des chants faisant le récit pour la plupart de la mythologie du dieu Krishna et de ses amours avec la pastourelle Radha. Nous nous attarderons en particulier sur le cas de fêtes villageoises, telles que j’ai pu les observer au sein de familles de bas statut, principalement les Ilava, la caste des récoltants d’alcool de palme, et les Mannan, traditionnellement blanchisseurs[17]. Lors de ces rassemblements festifs, la danse s’effectue dans une ronde où chacun prend sa place de manière libre, selon qu’il connaît ou non les différentes pièces du répertoire. Généralement, une ou deux femmes expérimentées assurent la conduite globale de la danse. Plus précisément, c’est la chanteuse principale (parfois en duo à l’unisson avec une autre chanteuse) qui mène la forme responsoriale ; elle entonne chaque verset tandis que les autres participantes répètent à sa suite à l’unisson. Cette forme ne doit pas être considérée comme un simple procédé stylistique : elle est avant tout une expérience collective, à la fois vocale et physique, que partagent les danseuses. Au sein du groupe, on danse en même temps que l’on chante, ce qui conditionne ce qu’on pourrait appeler un « mode de participation » spécifique (Houseman et Séveri 1998 ; Houseman 2002, 2006). En effet, chaque danseuse doit simultanément ajuster un registre expressif avec un autre, tout en se coordonnant aux autres danseuses selon un mode relationnel induit par la ronde collective. Si le chant est réparti entre le soliste et le groupe, les gestes dansés sont pour leur part effectués de manière identique par toutes les participantes. C’est cette étroite imbrication entre chant et mouvement dansé telle que la réalisent les femmes de basses castes du Kerala qu’il nous faut examiner à présent. Une description d’une performance réalisée lors d’une fête de village mettra en valeur ces différents rapports d’imbrication. Elle reprend les critères principaux de l’analyse du mouvement (selon Laban) tels que les déplacements du poids du corps, leur direction, le temps d’exécution, ainsi que certains paramètres comme les niveaux du centre de gravité, et les gestes de bras[18] :

Lors de la tenue de cette ronde, une dizaine de femmes prennent part à l’événement. Elles se positionnent en cercle, le corps tourné vers le centre, tout d’abord en se tenant la main pour donner une forme géométrique parfaite ; puis elles se lâchent lorsque chacune d’elle a trouvé sa marque. La position de base se fait toujours debout, le corps dirigé vers le centre de la ronde, ou pour certaines figures, le corps sur le côté. C’est dans cet espace circulaire que les danseuses se situent les unes par rapport aux autres et dans le centre duquel les voix chantées convergent. Notons que cette configuration conditionne grandement la perception sonore de chacune des participantes. La position en cercle invite à l’écoute mutuelle, inter-individuelle, voire à la quasi-fusion collective dans les unissons. Par conséquent, un spectateur extérieur est d’emblée mis à distance, il perçoit les danseuses uniquement de dos et apprécie davantage les chants dans leur relation avec la danse qui, de son point de vue, devient prédominante. La forme kaikkottukali est, dans ce cadre, une danse à partager entre soi plutôt qu’une danse donnée à voir.

Lorsque la chanteuse principale entonne la première ligne de chant « Sarasvati-i-i !... »[19], elle effectue la première séquence de déplacement (trois pas vers la droite), le buste légèrement incliné vers l’avant et la main droite adressée face à son sternum. Dans cette position de base, les autres danseuses effectuent avec elle le mouvement. Les premières secondes de la performance sont hésitantes ; chacune d’elle cherche à se coordonner mutuellement pour réaliser les pas en même temps, et au tempo initié par la soliste. Cette « mise en marche » prend généralement quelques secondes, et chacun retrouve rapidement ses marques dans la ronde.

La première ligne de chant se poursuit par une succession de différents noms de la déesse : « paripahiparalpara rupani manjulla dasani viduramani… ! ». Sans plus aucune hésitation, l’ensemble des participantes, toujours silencieuses, suit la chorégraphie réalisée par la chanteuse principale. Cette séquence dansée est relativement fixe sur l’ensemble du vers : les femmes font succéder des déplacements en avant et en arrière, des tours pivots des mains, de légères flexions de genoux sur place, de frappes de pieds à plat mais aussi en demi-pointes… La qualité du mouvement est relativement neutre : rien dans ce qui est mis en action n’a de trait caractéristique ou de saillance particulière. L’énergie corporelle ne semble pas concentrée en des segments corporels précis, les gestes ne sont ni singulièrement rapides ni même lents. Seule la posture inclinée des corps donne une impression de douce nonchalance. De même, la tenue des têtes, assez proches de la posture quotidienne, contribue aussi à créer une impression générale de calme fluidité.

Une fois la première ligne de chant entonnée, la mélodie est reprise à l’unisson par l’ensemble des participantes et strictement sur la même trame chorégraphique. Fait remarquable, le constat de retard observé au tout début de performance se poursuit dans la répétition du vers. À la différence près que ce retard est à présent réalisé de manière intentionnelle, ce qui crée un effet de « mouvement ralenti » par rapport aux syllabes chantées. Tout se passe comme si les danseuses cherchaient à se décaler collectivement du rythme donné par leur propre chant. Les frappes de pieds au sol, dont le son produit est recherché pour lui-même et valorisé, confirment une telle orientation esthétique : ils ne tombent jamais exactement sur le temps fort du chant mais toujours en un léger retard temporel, créant une forme particulière de danse où les gestes se déploient systématiquement en décalage du référent vocal. On comprend ici la complexité technique qu’il y a pour ces danseuses à chanter et danser de la sorte. Chaque participante décale sa chorégraphie par rapport à sa propre voix, tout en veillant à le faire de manière collective, c’est-à-dire au même rythme que ses partenaires. Là se situe sans doute le plaisir que les danseuses retirent de leur performance. Les voix fusionnent vers le centre de la ronde, chaque corps s’en décale individuellement tout en maintenant un mouvement mutuellement coordonné.

Le second vers du chant à Sarasvati se déroule sur le même principe d’alternance musicale soliste/choeur mais la chanteuse l’engage sur une nouvelle mélodie. De la même manière, un changement s’opère dans le mouvement dansé. Le corps des douze danseuses pivote légèrement sur lui-même de sorte à se placer sur le côté gauche tout en restant en ronde. Les enchaînements suivants s’appuient sur les motifs précédemment effectués mais combinés de manière un peu différente : pas en avant et arrière, pivots de mains, légères flexions de buste vers l’avant, frappes de pieds en arrière en demi-pointes… Le tout effectué en alternant la direction des corps (côté gauche/droit) vers le centre, faisant ainsi évoluer le mouvement circulaire de la ronde en deux directions alternées. Cette séquence, répétée plusieurs fois, servira de trame chorégraphique pour l’ensemble des autres vers, et ce, jusqu’à la fin complète du chant[20].

Figure 7

représentation schématique des décalages chant/mouvement[21]

Dans la séquence musico-chorégraphique qui vient d’être esquissée, les femmes qui participent à la danse cherchent à cultiver une expérience sensorielle singulière. Chanter et danser en décalé, se coordonner, fusionner, alterner, accélérer ensemble. Au sein de ces actions, certains procédés d’intersection, musical et chorégraphique créent un mode relationnel particulier entre les danseuses, qui est aussi le principal facteur d’émotion et de plaisir partagé. Voix et gestes construisent une manière d’« être ensemble », pour reprendre l’expression de Lortat-Jacob (1988). L’enjeu est bel et bien de former un collectif, qui trouve aussi écho dans la communauté villageoise fêtée pour l’occasion. On pourra plus précisément y voir une forme sensible de sociabilité, basée sur le croisement explicite de deux registres expressifs, tantôt mis en décalage de manière intentionnelle, tantôt mis en synchronie stricte. L’un et l’autre se trouvent expérimentés par les mêmes protagonistes ; seul l’observateur situé à l’extérieur de la ronde pourra aussi y voir un style musico-chorégraphique spécifique à ce groupe social, parce qu’il se distingue précisément d’autres configurations de performance, notamment scénique, où voix et chorégraphie se trouvent le plus souvent dissociées (Guillebaud 2011b).

Intersections et analyse anthropologique

Les cas ethnographiques qui viennent d’être décrits mettent en action des objets sensibles complexes, c’est-à-dire qui ne se limitent pas uniquement à des aspects strictement sonores et/ou strictement visuels et/ou kinésiques. L’approche implique donc de se situer dans l’intervalle de ce qu’il est convenu d’appeler différents « arts ». La notion d’intersection apparaît donc comme particulièrement productive : elle permet de qualifier un certain nombre de techniques ou procédés à travers lesquels les registres du visuel, du sonore ou encore du gestuel sont expérimentés, voire pensés de manière conjointe. Une question anthropologique se pose alors : en quoi le fait de croiser ces registres expressifs devient-il significatif de l’action qui est en jeu, qu’elle soit de nature rituelle (notamment lorsqu’elle implique d’actualiser ou de rendre présents des êtres de nature différente) ou qu’elle mobilise des relations interindividuelles non ordinaires au sein d’un groupe ou d’une communauté ? Autrement dit, si ces registres étaient précisément dissociés ou simplement juxtaposés, que se passerait-il ?

Ces questions font aussi singulièrement écho aux études d’anthropologie de l’art particulièrement prolifiques sur les phénomènes de patrimonialisation. En effet, le travail de séparation, voire de purification entre les niveaux perceptifs est particulièrement prégnant dans les événements de politiques culturelles tels que les festivals, les compétitions ou encore les supports de diffusion (ex : vidéo, CD) qui posent une nouvelle autonomie de chaque registre, devenant par là même un objet esthétique appréciable pour lui-même. Dans les contextes ethnographiques sud-indiens, il est aujourd’hui fréquent de contempler des dessins de sols dans des espaces visant précisément leur autonomisation, comme les espaces muséographiques (par exemple, une Biennale d’art contemporain, Tarabout 2003) ou encore comme préliminaire à une prestation scénique de festival (Guillebaud 2010, 2011c). Il est aussi courant de présenter la danse kaikkottukali avec des chants préenregistrés, libérant ainsi la chorégraphie des contraintes d’énonciation et de respiration pour les danseuses, et permettant une certaine complexification des motifs et des enchaînements. Effectuée jusqu’ici entre soi, la ronde tend parallèlement à se donner à voir en s’adressant davantage à celui qui la regarde et l’écoute, plutôt qu’à celui qui la pratique au sein de la ronde.

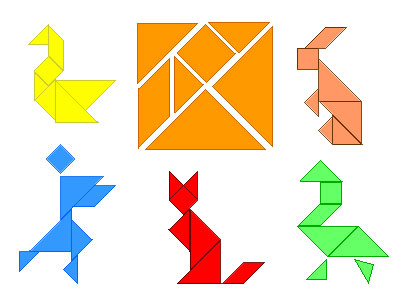

Nous pourrions aisément multiplier les exemples, sur le terrain indien mais aussi ailleurs, en questionnant, au sein de la performance, la relation effective entre des registres expressifs composant l’action en cours. Autrement dit, pour utiliser la métaphore du jeu de tangram, les pièces qui composent un rituel aux divinités serpents ou une ronde chantée-dansée ne changent pas fondamentalement de forme, et c’est bien la modification de l’assemblage qui créera une forme nouvelle. Amusez-vous à n’utiliser qu’un nombre limité de pièces (chant, dessin, pujari, divinités, etc.), à les fragmenter (ex : musique/dessin) ou encore à fondre certaines d’entre elles (ex : dessin, offrandes, divinités, possédées réunis en contexte), et on vous rétorquera que vous êtes en train de tricher, ou, au mieux, que vous ne jouez plus au même jeu.

Figure 8

configurations (métaphore du Tangram)

La musique, tout comme la danse, n’est pas une donnée per se : danse et musique s’actualisent en des lieux et des moments précis où d’autres registres rentrent en action, de manière souvent très précise. Notre regard ne saurait cependant se réduire à celui d’une analyse de la musique, de l’image, ou encore de la danse dans leur contexte d’énonciation. En effet, on peut faire l’hypothèse que ces notions doivent être vues comme le résultat d’un travail de dislocation effectué par les chercheurs, bien souvent pour mieux consolider leurs spécialités disciplinaires autour d’objets bien identifiés (musique, image, danse, etc.). Ou, pour reprendre l’idée des « airs de famille » de Wittengstein et de sa philosophie du langage, il n’est pas toujours nécessaire de définir précisément les limites d’une catégorie pour pouvoir l’utiliser. Si à un certain niveau chacune de ces formes peut être identifiée dans ses spécificités (sonores, kinésiques, visuelles), les espaces cultivés au-delà de leurs frontières respectives et leurs intersections ont par contre été plus souvent négligés. Et pourtant nombre de notions communes à ces arts, comme le rythme – qui ressort de manière centrale des deux cas ethnographiques pris comme exemples –, mériteraient d’être davantage mises en lumière. D’autres restent à étudier, comme l’énergie et l’intensité. L’ancrage traditionnel de l’ethnomusicologie autour d’un objet-type (la musique) et son ouverture récente à l’étude de la multimodalité est une évolution qui traverse aussi d’autres champs. Une même opération intellectuelle a consisté par le passé à autonomiser l’image, la poésie, la danse, etc., pour mieux définir des domaines de spécialisation, désignés respectivement en anthropologie de l’image, ethnopoétique, ou encore anthropologie de la danse. Le débat réactualisé ici à partir d’exemples pris en Inde pourrait sans nul doute s’appuyer sur une base empirique plus grande et apparaîtrait tout aussi pertinent pour les autres domaines de connaissance.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Fallait-il traiter sur un même niveau d’analyse (celui de la musicalité) les voix jodelées des Pygmées lors de leurs activités de chasse, les appels aux troupeaux des bergers en Europe, les pleurs individuels et collectifs des cérémonies funéraires rencontrés en différentes régions du monde, ou encore les nombreuses cantillations rituelles défiant les catégories vocales par leur usage combiné du crié, chanté et parlé ?

-

[2]

Ce champ est également désigné en « anthropologie esthétique ».

-

[3]

Les diacritiques qui permettent de translittérer le malayam, langue du Kerala (Inde du sud), n’ont pu être intégrés dans leur totalité. Par souci de cohérence, et tenant compte de cette difficulté éditoriale, nous n’en avons reporté aucun.

-

[4]

L’articulation entre ces deux exemples ne sera pas développée ici. Ils s’appuient sur deux terrains de recherche menés respectivement entre 1999-2003 et 2004-2008 au Kerala, Inde. Ces travaux ont été menés dans le cadre d’une thèse de doctorat (Université Paris Ouest-Nanterre) puis en tant que chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC, Centre de recherche en ethnomusicologie). Ils ont également fait l’objet de très nombreuses publications.

-

[5]

Il est courant d’attribuer aux États-Unis l’origine des premières études sur la performance, dans les années 1970, sous l’influence des travaux de la sociolinguistique (Béhague 1984). Leur émergence suit aussi la généralisation de l’usage des techniques de captation, notamment vidéo, permettant de rendre compte de la densité des interactions entre musiciens, public, danseurs, etc.

-

[6]

Ces démarches se rapprochent également des travaux de musicologie vingtièmiste (Bosseur 1998) ou encore de ceux menés en études cinématographiques (Chion 2002 ; Bailblé 2003), ou plus traditionnellement sur le rituel (Kapferer 1983 ; Leavitt et Hart 1990).

-

[7]

L’italique est nôtre.

-

[8]

On pense par exemple au travail synesthésique de Kandinsky à partir du thème de la cinquième symphonie de Beethoven. Comme pour comprendre l’articulation des figures musicales, il choisit de varier la disposition des points dans l’espace en fonction de la hauteur, leur grosseur en fonction de l’intensité et de la durée, auxquels il conjugue des traits pointillés pour marquer l’effet de résonance et des lignes en arabesque pour figurer les mélodies. Il expérimente ainsi un croisement d’ordre perceptif entre la vue et l’ouïe. Outre la synesthésie, les modalités de l’intersection peuvent concerner les interpénétrations spatio-temporelles, les équivalences structurelles, ou encore les équivalences plurielles (voir Bosseur 1998).

-

[9]

Sur les différents aspects de l’activité de cette caste de musiciens itinérants, spécialistes des divinités serpents, voir Guillebaud (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013).

-

[10]

Les Pulluvan jouent généralement en petites formations. Dans le cadre du rituel pampin tullal : avec une ou deux vielles monocordes (pulluvan vina) jouées par le chanteur soliste, plusieurs « pots » (pulluvan kutam) – techniquement, des monocordes à tension variable – joués par les hommes, et enfin des petites cymbales (talam) jouées par les femmes.

-

[11]

Un dernier élément, le tempo général, parachève le phénomène de convergence. Celui-ci fonctionne dans une accélération par paliers. Après chaque formule d’arrêt, le tempo de reprise du cycle est accéléré de manière significative, se traduisant par un pas de plus en plus rapide du pujari. De même, un phénomène de rétrécissement général du temps est à noter sur les périodes qui séparent l’occurrence des formules d’arrêts. Il correspond, sur le plan spatial, à une diminution de la distance à parcourir pour rejoindre une direction.

-

[12]

La portée à trois lignes indique les trois plans mélodiques du jeu du pulluvan kutam et non des hauteurs absolues. Un enregistrement du cycle (nommé par convention cycle F) est disponible sur la plateforme d’archives sonores du CREM-CNRS (http://archives.crem-cnrs.fr/archives/items/CNRSMH_E_2008_010_001_03_01/), et également en ligne sur le site de la présente revue.

-

[13]

Comme le ferait par exemple une notation traditionnelle sur portée.

-

[14]

Pour un exemple de transposition de ces notions au domaine musical, à partir de l’exemple des musiciens lautari en Roumanie, voir Stoichita (2009).

-

[15]

Le cas des dessins de sols kolam pris pour exemple par Gell sont à distinguer des kalam rituels décrits dans le présent article. Les premiers, à visée apotropaïque, sont effectués par les femmes à l’entrée des maisons en Inde, tandis que les kalam rituels demeurent des images divines. D’un point de vue strictement technique, les deux formes présentent cependant la même caractéristique labyrinthique impliquant une forme implicite d’illusion ou un jeu du regard.

-

[16]

Deux noms de constellations correspondant à des fêtes importantes du calendrier rituel kéralais. La danse, qui fait partie intégrante des cérémonies, est aussi appelée « tiruvatirakali » (« jeu de tiruvatira »).

-

[17]

Pour une comparaison des normes d’exécution de la danse kaikkottukali par différentes castes, ainsi que leurs aspects conflictuels dans le cadre des festivals et compétitions promues par les politiques culturelles étatiques, voir Guillebaud (2011a).

-

[18]

Mon observation ethnographique s’appuie principalement sur mon propre apprentissage de la danse durant mes différents séjours (2004-2008). Elle s’est enrichie grâce à une formation à l’analyse du mouvement auprès d’Elena Bertuzzi à l’Université Paris Ouest-Nanterre en 2006-2007. Le lecteur se reportera à l’exemple vidéo de kaikkottukali, mise en ligne sur le site de la présente revue. D’autres extraits vidéo sont également disponibles en accès libre sur la plateforme multimédia accompagnant le livre collectif Between Fame and Shame. Performing Women. Women Performers in India (Guillebaud 2011a) (http://www.indologie.uni-wuerzburg.de/women_performers/contributors/guillebaud/).

-

[19]

Hommage à la déesse des arts, introduisant généralement une performance. Il est souvent précédé d’un hommage à Ganapati.

-

[20]

De même, la mélodie chantée est maintenue à l’identique jusqu’au bout de la pièce. Dans la partie finale, seul le tempo accélère, mouvement initié par la chanteuse principale dans sa partie soliste et qui engage les autres danseuses à la suivre dans leur réponds vocal. À chaque nouvelle ligne, la chanteuse soliste fait accélérer un peu plus le tempo, contraignant ses partenaires à souffler de plus en plus difficilement. Les voix chantées tremblent de manière presque symptomatique, les femmes halètent au rythme de leur danse. Très rapidement, le travail de décalage entre mélodie et mouvement n’est plus tenable à ce niveau d’accélération. Certaines n’arrivent plus à chanter mais s’efforcent de tenir le rythme dansé jusqu’au bout. Le tempo arrivant à son apogée, la danse s’arrête souvent d’un coup, souvent dans l’hilarité générale.

-

[21]

Ce schéma met en valeur le rapport de décalage, puis de synchronie entre chant et danse. Une analyse approfondie du mouvement dansé est à paraître dans le projet multimédia « À plusieurs voix. Modalités d’exécution et d’appréciation de la danse Kaikkottukali », avec le soutien du Centre national de la danse (CND).

Références

- Arom S., 1985, Polyphonies et polyrythmies instrumentales d’Afrique centrale, 2 vol. Paris, Selaf.

- Bailblé C. (dir.), 2003, Les nouveaux dossiers de l’audiovisuel, « Le réel le sonore et l’imaginerie auditive », 109.

- Béhague G., 1984, Performance Practice : Ethnomusicological Perspectives. Westport, Greenwood Press.

- Bohlman P.V., 1993, « Musicology as a Political Act », Journal of Musicology, 11 : 411-436.

- Born G., 2010, « For a Relational Musicology : Music and Interdisciplinarity, Beyond the Practice Turn », Journal of the Royal Musical Association, 135, 2 : 205-243.

- Bosseur J.-Y., 1998, Musique et arts plastiques : interactions au XXe siècle. Paris, Minerve.

- Boyer P., 1988, Barricades mystérieuses et pièges à pensée. Introduction à l’analyse des épopées fang. Nanterre, Société d’ethnologie.

- Bull M. et L. Back, 2003, The Auditory Culture Reader. Oxford, Berg, Sensory Formations Series.

- Candau J., 2000, Mémoire et expériences olfactives. Anthropologie d’un savoir-faire sensoriel. Paris, Presses universitaires de France.

- Chion M., 2002, L’audio-vision. Paris, Éditions Nathan.

- Classen C., 1993, Worlds of Sense : Exploring the Senses in History and across Cultures. Londres, Routledge.

- Corbin A., 1990, « Histoire et anthropologie sensorielle », Anthropologie et Sociétés, 14, 2 : 13-24.

- Gell A., 1992, « The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology » : 40-66, in J. Coote et A. Shelton (dir.), Anthropology, Art and Aesthetics. Oxford, Clarendon Press.

- Gell A., 1999 [1996], « Vogel’s Net. Traps as Artworks and Artworks as Traps » : 187-214, in A. Gell, The Art of Anthropology. Essays and Diagrams. Londres, The Athlone Press.

- Guillebaud C., 2004, « De la musique au dessin de sol et vice-versa. Un répertoire kéralais de formes sonores et graphiques », Cahiers de musiques traditionnelles, 17 : 217-240.

- Guillebaud C., 2005, « Le croisement des musiques classiques et populaires : l’exemple de la catégorisation au Kerala (Inde du Sud) » : 672-699, in J.-J. Nattiez (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle, vol. 3 : Musiques et cultures. Paris, Einaudi, Actes Sud.

- Guillebaud C., 2006, « Variation and Interaction between Musical and Visual Components in a Kerala Ritual for Snake Deities », Indian Folklife, 24 : 21-23.

- Guillebaud C., 2008, Le chant des serpents. Musiciens itinérants du Kérala. Paris, CNRS Éditions.

- Guillebaud C., 2010, « Du rituel à la scène de festival. Suivre le texte en train de se faire (Inde, France) » : 91-108, in C. Calame, F. Dupont, B. Lortat-Jacob et M. Manca (dir.), La voix actée. Vers une nouvelle ethnopoétique. Paris, Éditions Kimé.

- Guillebaud C., 2011a, « Women’s Musical Knowledge and Power, and their Contributions to Nation-Building in Kerala, South India. A Case Study of Kaikkottukali » : 189-207, in H. Brückner, H. de Bruin et H. Moser (dir.), Between Fame and Shame. Performing Women. Women Performers in India. Wiesbaden, Harrassowitz.

- Guillebaud C., 2011b, « Music and Politics in Kerala : Hindu Nationalists versus Marxists » : 29-63, in D. Berti, N. Jaoul et P. Kanungo (dir.), The Cultural Entrenchment of Hindutva. Local Mediations and Forms of Convergence. Londres, New Delhi, Routledge.

- Guillebaud C., 2011c, « Savoirs dansés. Enjeux statutaires dans la ronde féminine kaikkottukali (Kerala) » : 79-107, in M.-C. Mahias (dir.), Construire les savoirs dans l’action. Apprentissages et enjeux sociaux en Asie du Sud. Paris, Éditions de l’EHESS.

- Guillebaud C., 2013, « Bruitage et sonorisation rituelle : les régimes de l’humour au Kerala (Inde du Sud) », Cahiers d’ethnomusicologie, 26 : 89-110.

- Houseman M., 2002, « Qu’est-ce qu’un rituel ? », L’autre, 3 : 533-538.

- Guillebaud C., 2006, « Relationality » : 413-428, in J. Kreinath, J. Snoek et M. Stausberg (dir.), Theorizing Rituals Classical Topics. Theoretical Approaches, Analytical Concepts, Annotated Bibliography. Leiden, Brill.

- Houseman M. et C. Séveri, 1998, Naven or the Other Self. A Relational Approach to Ritual Action. Leiden, Brill Publications.

- Howes D., 2003, Sensual Relations : Engaging the Senses in Culture and Social Theory. Ann Arbor, University of Michigan Press.

- Howes D. (dir.), 1991, The Varieties of Sensory Experience : A Sourcebook in the Anthropology of the Senses. Toronto, University of Toronto Press.

- Kapferer B., 1983, A Celebration of Demons : Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri Lanka. Bloomington, Indiana University Press.

- Leavitt J. et L.M. Hart, 1990, « Critique de la raison sensorielle. L’élaboration des sens dans une société himalayenne », Anthropologie et Sociétés, 14, 2 : 77-98.

- Lortat-Jacob B., 1988, Chants de passion, au coeur d’une confrérie de Sardaigne. Paris, Éditions du Cerf.

- Lortat-Jacob, 2004, « Ce que chanter veut dire. Étude de pragmatique (Castelsardo, Sardaigne) », L’Homme, « Musique et anthropologie », 171-172 : 83-101.

- Martinez R., 2009, « Musiques ? Mouvements, couleurs dans la performance musicale andine. Exemples boliviens », Terrain, 53 : 84-97.

- McLuhan M., 1964, Understanding Media : The Extensions of Man. New York, McGraw-Hill.

- Molino J., 1975, « Fait musical et sémiologie de la musique », Musique en jeu, 17 : 37-62.

- Nattiez J.-J., 1975, Fondements d’une sémiologie de la musique. Paris, Union générale d’édition.

- Nattiez J.-J., 1987, Musicologie générale et sémiologie. Paris, Christian Bourgois Éditeur.

- Qureshi R., 1986, Sufi Music of India and Pakistan. Sound, Context and Meaning in Qawwali. New York, Cambridge University Press.

- Séveri C. (dir.), 2011, Gradhiva, « Pièges à voir, pièges à penser. Présences cachées dans l’image », 13.

- Stoichita V., 2009, « Pensée motivique et pièges à pensée. Musique, tissage et oeufs de Pâques en Moldavie », L’Homme, 192 : 23-38.

- Tarabout G., 2003, « Passage à l’art. L’adaptation d’un culte sud-indien au patronage artistique » : 37-60, in Y. Escande et J.-M. Schaeffer (dir.), L’esthétique. Europe, Chine et ailleurs. Paris, You-Feng.

DVD-rom, multimédia

- Guillebaud C. et P. Jobet, 2008, Le chant des serpents. Musiciens itinérants du Kerala. DVD-rom encarté dans le livre du même titre. Paris, CNRS Éditions.

- Guillebaud C., 2011a, Documents vidéo accompagnant l’article « Women’s Musical Knowledge and Power, and their Contributions to Nation-Building in Kerala, South India. A Case Study of Kaikkottukali » : 189-207, in H. Brückner, H. de Bruin et H. Moser (dir.), Between Fame and Shame. Performing Women. Women Performers in India. Wiesbaden, Harrassowitz, disponible sur Internet (http://www.indologie.uni-wuerzburg.de/women_performers/contributors/guillebaud/), le 8 février 2014.

- Guillebaud C., « Les cycles rythmiques de la musique pulluvan », collection d’archives sonores du CREM-CNRS, disponible sur Internet (http://archives.crem-cnrs.fr/archives/items/CNRSMH_E_2008_010_001_03_01/), le 8 février 2014.

Liste des figures

Figure 1

le « cycle marché » (natattu talam), encore nommé « cycle de quatre » (nalu’ talam), réalisé ici par Pulluvan Shivashankaran au pot musical (kutam)[12].

Figure 2

formule rythmique jouée par l’orchestre pulluvan lors des arrêts du pujari dans chaque direction du dessin. Nous la désignons par convention « formule rythmique d’arrêt ».

Figure 3

représentation multimédia de la Garudapuja. Intersection spatio-temporelle. Extraits du DVD-rom Le chant des serpents (Guillebaud et Jobet 2008). Départ du parcours à l’Ouest. Le pujari est symbolisé par un point.

Figures 4 à 6 : arrêts et salutations effectués respectivement dans la direction Est (figure 4), puis Sud (figure 5), puis Nord (figure 6)

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

représentation schématique des décalages chant/mouvement[21]

Figure 8

configurations (métaphore du Tangram)

10.7202/015125ar

10.7202/015125ar