Corps de l’article

L’important dans’ vie, c’est d’avoir une job steady pis un bon boss[2]

Yvon Deschamps, 1968

« Les unions, qu’ossa donne ? » est le premier monologue d’Yvon Deschamps, figure emblématique de l’humour québécois au XXe siècle. Écrit à la toute fin des années 1960, le monologue est rapidement entré dans la mémoire collective et dans l’historiographie comme l’un des moments phares de la Révolution tranquille, faisant de Deschamps l’une des principales figures artistiques engagées à émerger de la scène culturelle québécoise durant la décennie[3]. Dans ce monologue, ce dernier aborde avec un humour décapant la question des relations de travail et les piètres conditions de vie des ouvriers québécois. Jouant le rôle d’un travailleur naïf et inconscient de son statut précaire, Deschamps déconstruit l’idée que les unions syndicales peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs, affirmant, entre autres, que les unions « ça sert à rien » ou que « l’important dans’ vie, c’est d’avoir une job steady pis un bon boss ». S’il ne dure que huit minutes, le monologue fera néanmoins de Deschamps l’une des figures phares de l’humour engagé au Québec, celui-ci critiquant ouvertement l’asservissement de la classe ouvrière francophone à des patrons malhonnêtes et à des monopoles financiers anglophones[4]. Présenté au Théâtre de Quat’Sous, dans le cadre de l’Osstidcho, « Les unions, qu’ossa donne » dépeint sublimement l’importance des syndicats dans le monde du travail, à une époque marquée par des affrontements violents entre les unions de travailleurs, le patronat et les gouvernements[5]. Faut-il d’ailleurs rappeler que le monologue est écrit dans le contexte de la fin des Trente glorieuses qui marque, notamment à Montréal et dans plusieurs villes du Québec, le début de la désindustrialisation et de la délocalisation des manufactures vers l’étranger. Il s’agit d’un document historique qui éclaire de diverses façons le contexte bouillonnant de la fin des années 1960.

C’est en référence à ce célèbre monologue qu’est tiré le titre du documentaire d’Hélène Choquette, Les unions, qu’ossa donne ? Réalisé dans le cadre du centième anniversaire de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), il revisite les grands moments de l’histoire de l’organisation syndicale et de son influence dans l’évolution des relations de travail au Québec[6]. Choquette, cinéaste renommée qui a réalisé de nombreux documentaires sociopolitiques depuis le depuis des années 2000[7], s’intéresse particulièrement aux relations entre le pouvoir politique, les transformations socio-économiques et le pouvoir d’action des unions syndicales dans le Québec du XXe siècle. D’une durée de 50 minutes, le documentaire présente une synthèse efficace des grandes périodes de l’histoire de la CSN, ses figures de proue et les principales luttes dans lesquelles elle fut impliquée, surtout durant la période de la Grande dépression au début des années 1990. Le documentaire cherche ainsi à répondre à la fameuse question : les unions, qu’est-ce ça donne concrètement ? Pour Jean-Philippe Warren, le constat est évident : « Un syndicat, ça anime la vie sociale, ça apporte des idées, ça alimente le débat démocratique. Les unions, qu’ossa donne ? Ça donne de meilleures sociétés[8]. »

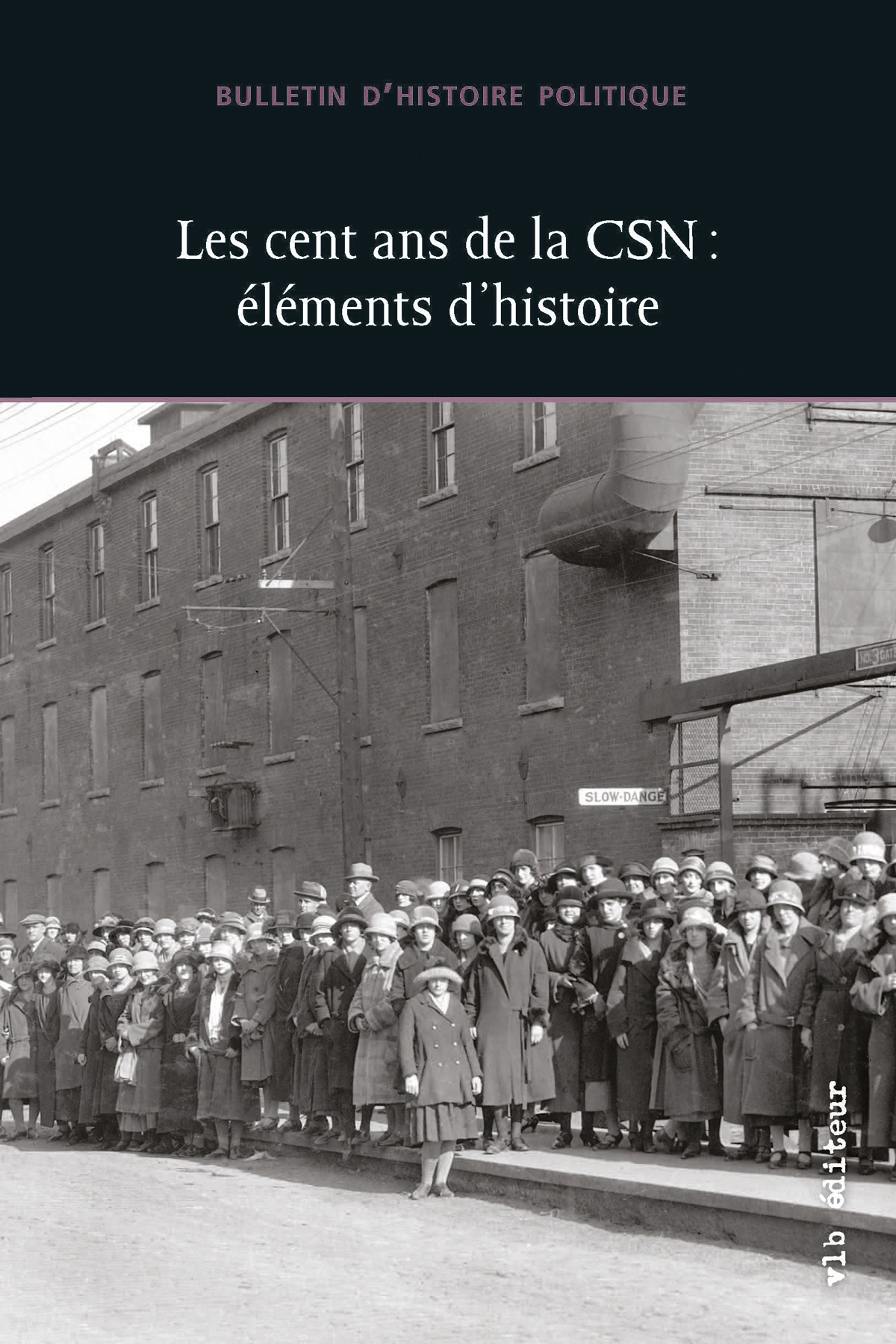

Pour faire un survol de la question, le documentaire débute par la présentation des conditions de travail des travailleurs canadiens-français au tournant du XXe siècle. À l’époque, bien des foyers francophones doivent compter sur le salaire de tous les membres de la famille (enfants compris) afin de boucler les fins de mois, ce qui implique alors des semaines de travail de six jours et des journées de plus de 10 heures. Devant les défis posés par l’industrialisation et la détérioration des conditions de travail des ouvriers, l’Église catholique est pressée de trouver une solution pragmatique. C’est ainsi que le pape Léon XIII édicte l’encyclique Rerum Novarum, en 1891, qui préconise l’établissement de meilleures relations de travail entre les patrons et les ouvriers et qui incite les membres du clergé à oeuvrer concrètement à l’amélioration des conditions de travail de leurs ouailles. L’encyclique aura des effets importants dans le monde, et notamment au Québec où les membres les plus progressistes du clergé catholique joueront un rôle important dans la création de nouvelles unions de défense des droits des travailleurs. C’est dans ce contexte qu’est mise sur pied, en 1921, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), organisation créée pour contrebalancer l’influence des syndicats internationaux dont la plupart sont basés aux États-Unis et seraient, selon les dires de certains, noyautés par des membres du Parti communiste du Canada. Très rapidement, la CTCC devient le principal syndicat représentant les intérêts des travailleurs franco-catholiques. Au milieu de la décennie 1920, elle compte déjà sur plusieurs dizaines de milliers d’adhérents et ses dirigeants travaillent à faire valoir les intérêts de leurs membres auprès des responsables du gouvernement, notamment dans le dossier concernant le droit d’association des travailleurs. La CTCC se démarque également par ses prises de position avant-gardistes et son action militante efficace dans certains conflits de travail, dont le lock-out des allumettières affiliées au Syndicat catholique des allumettières de Hull (1924) et la grève dans l’industrie de la chaussure à Québec (1925-1926). Elle réussit à faire valoir les droits de ses membres et remporte des victoires qui solidifient son statut d’organisation militante pour les droits des catholiques, devenant ainsi un acteur incontournable du monde syndical francophone.

Malgré la croissance rapide de ses effectifs et ses victoires dans certains affrontements avec le patronat, les choses se corsent pour la CSN durant la décennie 1930. Lors des années de la Grande dépression, plus du tiers de la population active du Québec est au chômage. Pire encore, l’arrivée au pouvoir de l’Union nationale en 1936 marque un tournant dans les relations entre les syndicats et le gouvernement du Québec, Duplessis étant farouchement antisyndical et prompt à accuser les associations de travailleurs d’abriter des militants communistes et d’avoir un agenda révolutionnaire. Ce fait est d’autant plus évident à la suite de la mise en application de la loi du cadenas en 1937, qui vise à lutter contre les organisations communistes, mais qui, dans les faits, s’attaque en partie aux associations syndicales qui, par la nature même de leur méthode d’action, en viennent à être considérées comme des foyers du bolchevisme au Canada français. S’ensuit alors une dégradation des relations entre le gouvernement Duplessis et la CTCC, qui peine à faire entendre sa voix jusqu’à l’arrivée au pouvoir — providentielle — du gouvernement libéral d’Adélard Godbout, en 1939. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, on assiste alors à la reprise des activités dans les manufactures et à une l’amélioration générale des conditions de travail des ouvriers canadiens-français, qui obtiennent de meilleurs salaires et bénéficient d’un plus grand pouvoir d’achat, grâce à la manne économique engendrée par l’industrie de guerre. La mise en application de la Loi sur les relations ouvrières en 1944 vient également assurer une meilleure reconnaissance des droits des travailleurs, en plus de constituer une forme de légitimation des actions syndicales de la CTCC. Le retour au pouvoir de Duplessis en 1944 annonce néanmoins des années sombres pour la CTCC. Ayant repris les rênes de la province de Québec, le gouvernement Duplessis entreprend une lutte acharnée contre les actions militantes des syndicats de travailleurs. La violence et la répression policière des mouvements de travailleurs et des groupes syndicaux, avalisées par le pouvoir en place, atteignent des sommets inquiétants, notamment dans le contexte des grèves de l’amiante à Asbestos et à Thetford Mines en 1949. La grève chez Dupuis Frères en 1952 et celle des journalistes de La Presse en 1958 sont également marquées par une vive opposition du gouvernement contre les revendications des travailleurs, opposition que réussit néanmoins à combattre les membres de la CTCC. Ces derniers parviennent d’ailleurs à obtenir gain de cause dans plusieurs conflits de travail à l’orée de la Révolution tranquille.

À l’image de la société québécoise, la CTCC modernise son idéologie et ses façons de faire durant la décennie 1960. Quelques mois après l’élection du Parti libéral de Jean Lesage, la CTCC, en septembre 1960, annonce officiellement sa déconfessionnalisation : désormais, elle travaillera en fonction des intérêts de ses membres sans discrimination, qu’importe leur confessionnalité. De même, pour marquer un réel tournant dans son histoire, la CTCC change de nom en faveur de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). L’organisation cherche ainsi à se positionner de manière avant-gardiste et à harmoniser ses pratiques par rapport à l’évolution de la société québécoise alors en pleine transformation. La CSN centre alors ses revendications sur des dossiers précis, dont la question du salaire minimum, les conditions de travail dangereuses dans le secteur de la construction, les discriminations basées sur le genre et la religion, les relations de pouvoir entre le patronat et les travailleurs, la durée de la semaine de travail et les malversations dans le domaine de la finance et de la construction. Parmi ses principales réalisations de la période, la CSN réussit notamment à concrétiser la signature des premières conventions collectives dans le secteur de la santé et de l’enseignement, désormais sous le contrôle de l’État québécois, au profit des travailleurs.

Si les années 1960 ont constitué une période faste pour la CSN, le début des années 1970 inaugure une période trouble marquée par des grèves importantes dans le secteur de la construction, mais aussi dans les secteurs public et parapublic. La CSN et son président, Marcel Pepin, seront notamment au coeur du fameux Front commun intersyndical de 1972, aux côtés de la FTQ et de la CEQ, dans le dossier du renouvellement des conventions collectives des employés des secteurs publics et parapublics. Marquée par la répression du mouvement syndical par les autorités politiques et l’emprisonnement des trois chefs syndicaux (Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau), la grève se termine au profit des travailleurs, le gouvernement libéral de Robert Bourassa ayant été forcé de reculer devant leur mobilisation générale, ainsi que celle d’une partie de la population et de la société civile francophone. Le Front commun témoigne éloquemment de la radicalisation de la CSN, notamment à la suite de l’arrivée de Michel Chartrand à la tête du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal en 1968 et à la montée d’un discours axé sur la critique du capitalisme sauvage et des désastres économiques liés à la désindustrialisation.

Puis, dans les années 1980, on assiste à une certaine féminisation du monde syndical et de la CSN, faisant suite à l’arrivée de milliers de jeunes femmes dans la fonction publique. Dans ce contexte, les revendications syndicales s’organisent en fonction de certains thèmes chers aux militantes syndicales, dont la question de l’accès à des garderies de qualité pour les enfants en bas âge et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, une question qui demeurera au coeur des revendications féminines durant plusieurs années. La décennie 1980 est également marquée par une crise socio-économique profonde et par le tournant néolibéral qui s’observe en Grande-Bretagne, sous les auspices de Margaret Thatcher, aux États-Unis, durant la présidence de Ronald Reagan et dans une moindre mesure au Canada, durant les mandats au pouvoir du gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney. Par la bande, le Québec est également touché par le virage néolibéral, un phénomène qui restructure l’écosystème économique traditionnel, qui accélère le processus de désindustrialisation et de délocalisation des entreprises et qui, ultimement, affecte négativement les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. La loi matraque (111) du gouvernement péquiste de René Lévesque, mise en application en 1983 pour forcer le retour au travail des enseignantes du secteur public, témoigne éloquemment du tournant dans les relations de travail entre le gouvernement et les unions syndicales. De même, l’application du Traité de Libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, constitue un moment important dans la dégradation des conditions de travail au Québec. Le Traité favorise notamment l’exode d’un grand nombre d’industries vers des pays asiatiques, dans le but de réduire leur coût d’opération. Ce phénomène entraîne toutefois la dégradation des conditions de travail des travailleurs québécois, surtout en milieu manufacturier, où l’on observe un recul par rapport aux acquis des années 1960 et 1970, notamment en lien avec la sécurité d’emploi. Dans ce contexte particulier, la CSN perd progressivement son pouvoir de négociation dans les conflits de travail et peine à entendre sa voix dans l’espace public. Sans contredit, la fin du XXe siècle constitue une période où la CSN peine à trouver sa place dans le nouvel ordre économique qui restructure profondément le monde du travail au Québec.

En ce sens, il est décevant de constater que le documentaire aborde en l’espace de quelques minutes à peine les vastes restructurations de l’écosystème économique ayant eu cours durant les premières décennies des années 2000 et ses conséquences sur le mandat et les actions de la CSN. En fait, le documentaire est muet sur les années au pouvoir du gouvernement libéral de Jean Charest, entre 2003 et 2012. On se souvient que le cabinet Charest fut l’artisan de la « réingénierie de l’État », qui a remodelé l’administration publique québécoise à partir de 2003-2004 dans une logique entrepreneuriale. De même, le documentaire ne porte pas attention aux événements du Printemps érable de 2012, où la CSN fut en partie impliquée dans les tractations entourant les négociations entre le gouvernement et les leaders du mouvement étudiant. Faut-il d’ailleurs rappeler que dans le contexte de la grève étudiante, la CSN fut perçue par une majorité de militants comme une organisation conservatrice qui s’alignait avec les demandes du gouvernement Charest. C’est là un fait qui témoigne de l’évolution idéologique de la CSN, qui était autrefois vue comme un moteur du changement social. En somme, il semble qu’une analyse plus soutenue de la perte d’influence de la CSN dans le milieu syndical depuis la fin des années 1980 aurait été de mise pour conclure le documentaire. Cela nous aurait permis de mieux comprendre l’évolution récente de l’organisation, qui peine aujourd’hui à se faire entendre sur la scène publique et médiatique. Ainsi, une fin abrupte et le traitement accéléré de la période 1990-2021 sont les principaux reproches que l’on pourrait adresser au documentaire.

Ces reproches n’enlèvent toutefois rien aux grandes qualités du long-métrage d’Hélène Choquette. D’une grande richesse, le documentaire Les unions, qu’ossa donne ? se distingue des autres longs-métrages historiques réalisés dans les dernières années. D’emblée, Choquette fait appel à des spécialistes issus de divers champs des sciences humaines et sociales, dont des historiens (Denyse Baillargeon, Martin Petitclerc, Jacques Rouillard), des sociologues (Jean-Philippe Warren) et des littéraires (Jonathan Livernois). Elle met aussi à profit les témoignages d’anciens militants de la CSN, dont Gérald Larose, Lucie Dagenais et Jacques Létourneau. Cette sympathique brochette d’invité.e.s donne un ton dynamique et diversifié au récit narratif du documentaire, qui brille par la richesse des interventions et le contenu des entretiens. De même, Choquette fait un usage saisissant des différentes sources d’archives de la CSN, dont des photographies, des extraits de films et de documentaires d’époque, des archives sonores et des coupures de journaux. L’utilisation de ces archives, entrecoupées des interventions des invité.e.s, donne au documentaire un rythme dynamique qui plaira aux spectateurs. La narration du film, assurée par la voix de la comédienne Anne-Marie Cadieux, couplée à un découpage périodique et thématique, permet également aux spectateurs de comprendre les grandes phases de l’histoire de la CSN et les principaux dossiers qu’elle a défendus depuis sa fondation en 1921. C’est un réel tour de force que d’avoir réussi à synthétiser l’histoire riche et complexe de la CSN en un récit clair et accessible. Nous ne pouvons qu’en recommander le visionnement, qui saura plaire à ceux et celles qui sont curieux d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’une des principales organisations syndicales du Québec et qui, de part et d’autre, a évolué au rythme de la société québécoise et a tenté de s’adapter aux grandes transformations qui ont marqué le paysage socio-économique nord-américain au XXe siècle.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le documentaire peut être visionné gratuitement sur la plateforme numérique de Savoir média : savoir.media.

-

[2]

Extrait du monologue d’Yvon Deschamps, « Les unions, qu’ossa donne », 1968. Le monologue peut être visionné dans le coffret de collection, « Yvon Deschamps : L’intégrale des années 1958-2008 », GSI, 2009. Il peut également être visionné sur diverses plateformes vidéo sur le web.

-

[3]

Robert Aird, « La nation québécoise et l’autodérision », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, no 3, printemps 2009, p. 219-232.

-

[4]

Nicole Barsalou et al., « Yvon Deschamps, monolinguiste », Québec français, no 49, p. 34-36.

-

[5]

Bruno Roy, « L’Osstidcho : une expérience de libération », Québec français, no 147, p. 46-49.

-

[6]

Sur la CSN, voir : Jacques Rouillard, L’expérience syndicale au Québec : ses rapports avec l’État, la nation et l’opinion publique, Montréal, VLB éditeur, 2009, 385 p. ; Robert Comeau et Yves Bélanger (dir.), La CSN. 75 ans d’action syndicale et sociale. Actes du 10e colloque sur les leaders contemporains tenu à l’UQAM du 21 au 23 mars 1997, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1998, 339 p. ; Marcel Pépin et Michel Rioux, La CSN au coeur du Québec. 1921-1991, Montréal, CSN, 1991, 87 p.

-

[7]

Parmi ses oeuvres primées les plus connues, on note la série documentaire Marché Jean Talon (2003), Les réfugiés de la planète bleue (2007) et Carré Saint-Louis (2019). Les documentaires à caractère social d’Hélène Choquette se distinguent notamment par leur inscription dans le courant du cinéma direct.

-

[8]

Extrait du documentaire.