Résumés

Résumé

Les hauts lieux occupent une place fondamentale dans le marquage symbolique du territoire et dans sa mise en correspondance avec l’histoire officielle. Ils sont l’expression d’une identité collective qui se manifeste à différents niveaux sociologiques ou politiques – depuis la nation jusqu’à la famille (échelle d’analyse jusqu’à présent négligée). Afin de voir comment l’espace-temps des individus s’articule avec l’espace-temps de la société, j’ai engagé une recherche portant sur ma propre famille et sur son berceau villageois, Peyruis (France, Alpes de Haute-Provence). En reconstituant la géographie intime de trois soeurs et de leur frère dans ce petit bourg provençal des années 1940, on passe ainsi des lieux de mémoire institutionnels à la mémoire des lieux communs – endroits de la banalité liés aux pratiques quotidiennes et non au culte périodique du souvenir. Ces petits hauts lieux s’inscrivent en effet dans un espace social et matérialisent l’appropriation virtuelle (et limitée dans le temps) d’un territoire public par une mémoire privée.

Mots-clés:

- Peyruis,

- hauts lieux,

- mémoire,

- territoire,

- famille,

- identité,

- publicité,

- intimité

Abstract

Memorable places (hauts lieux) play a fundamental role in the symbolic marking of territory and in its linkage with official history. They express a collective identity that is shown at different political and sociological levels, from the nation down to the family – a scale of analysis hitherto neglected. To see how individuals’ space-time meshes with that of society, I began to research my own family and its birthplace – Peyruis, Alpes de Haute-Provence in France. By reconstructing the private geography of three sisters and a brother in this small 1940s Provençal town, we move from institutional memorials to commonplace ones: everyday places more linked to daily activities than regular acts of remembrance. These small yet significant sites are found in a social space. They embody virtual and limited-in-time appropriation of a public territory by private memory.

Keywords:

- Peyruis,

- hauts lieux,

- memory,

- territory,

- family,

- identity,

- publicity,

- intimacy

Corps de l’article

Introduction

Depuis les travaux pionniers de Pierre Nora sur les lieux de mémoire, le problème de la relation entre l’histoire et le territoire, ou plutôt de son instrumentalisation par le pouvoir politique, occupe une place de choix dans les sciences sociales. Cependant, la vision initiale de Nora, centrée sur la construction sociale de la mémoire à l’échelle de l’État et de la nation, a été nuancée et infléchie pour embrasser un périmètre de plus en plus large et de plus en plus fragmenté – évolution épistémologique qui rend d’autant plus difficile la définition d’un objet devenu à proprement parler lieu commun mis au service de toutes les causes. Dans le même temps, comme le rappelle Giovanni Lévi, la notion même de mémoire a souffert d’une perte de sens liée à l’éclatement des discours historiques : « Le processus triomphal de l’individualisation, de la privatisation de l’expérience, a produit une mémoire fragmentée, individualisée. C’est la mémoire de chacun, non celle d’un groupe, ou d’un peuple, qui entre continuellement en scène » (Lévi, 2001 : 31-32).

Conséquence directe de ce foisonnement de mémoires et de récits qui non seulement ne se fondent plus dans le moule d’une identité collective mais qui cherchent au contraire à s’en distinguer, on assiste à une multiplication des lieux chargés de conserver la trace de groupes à la définition de plus en plus restreinte et aux dimensions de plus en plus réduites. Le dernier degré de ce processus de décomposition historique et géographique est atteint quand le lieu en question, comme un album de famille dont on feuillette les pages protégées par un film transparent, transforme la mémoire (au singulier) en souvenirs (au pluriel). Le haut lieu n’est plus seulement défini par le haut (le pouvoir politique), mais par le bas (l’hydre de Lerne de la société civile). Aux désormais classiques lieux de mémoire et autres endroits symboliques qui, selon Bernard Debarbieux, sont l’inscription territoriale de notre imaginaire social [1], il faut ajouter les lieux exemplaires [2], les lieux du coeur (Bonnemaison, 1996), les lieux parlants ou les lieux dormants (Nora, 1997) – la liste dans ce domaine est loin d’être exhaustive, comme l’a justement souligné Mario Bédard dans son essai de typologie des hauts lieux (2002a).

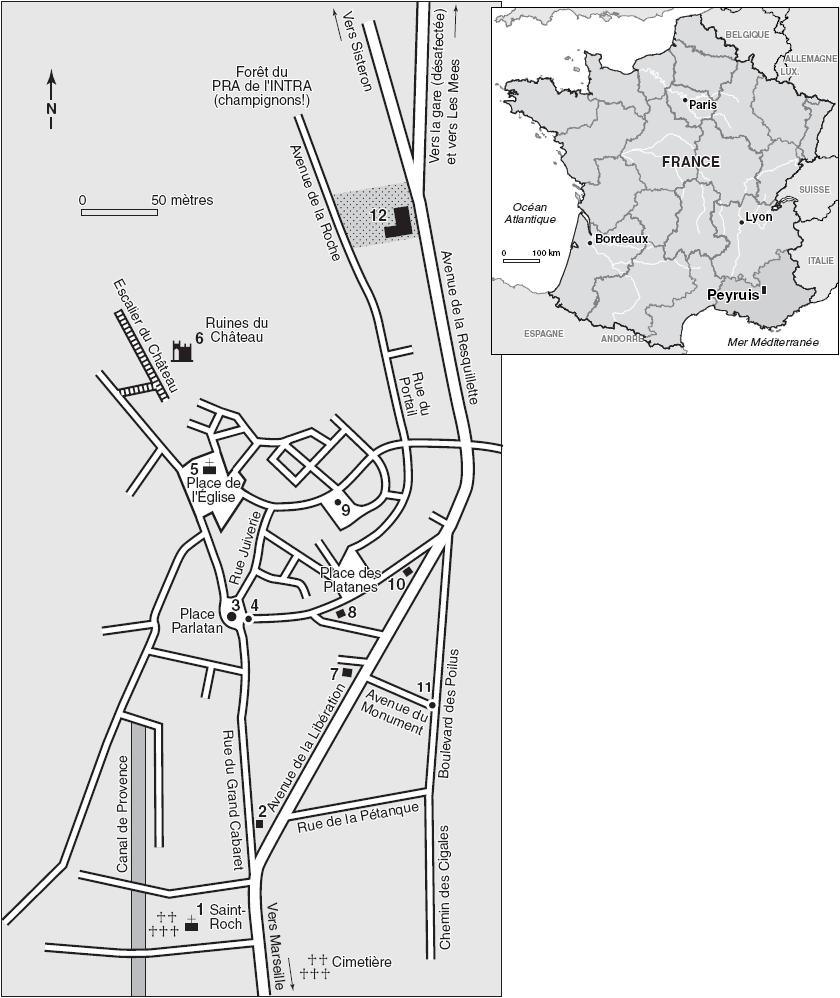

On aurait pourtant tort de croire qu’il existe une frontière imperméable entre les lieux de la mémoire collective (celle qui prétend donner un sens au groupe) [3] et ceux des mémoires individuelles (faussement refermées sur elles-mêmes) : les deux géographies se superposent, se recoupent, se traversent et se nourrissent continuellement l’une de l’autre. Afin de mieux comprendre comment s’articulent entre eux ces différents espaces, j’ai entrepris de travailler sur les petits hauts lieux d’une mémoire familiale – celle de ma propre famille dont le berceau se situe à Peyruis, bourg d’à peine plus de deux mille habitants (moins de mille dans les années 1940) situé sur les bords de la Durance, dans les Alpes de Haute-Provence – anciennes Basses-Alpes. Tout en sachant qu’il s’agit d’une démarche inhabituelle et d’un positionnement peu orthodoxe dans un monde scientifique à la recherche permanente de recul et d’objectivité, je n’hésiterai donc pas à prendre ici « le parti de mes lieux », pour reprendre l’expression de Martin de La Soudière (1991 : 20).

En effet, c’est là que ma mère (Monique), ses deux soeurs (Josette et Mireille) et son frère (Jean) ont passé toute leur jeunesse avant de se marier et de se disperser. C’est d’ailleurs au rythme de cette formule incantatoire (« c’est là que… »), qu’ils ont répondu à mes questions sur les lieux dont ils ont gardé le souvenir plus d’un demi siècle après les avoir quittés. Ce type de micro-enquête à l’échelle d’un seul noyau familial permet de connecter l’espace-temps des individus à celui de la société car, en fin de compte, aucun endroit ne se situe hors du temps social : seul le degré d’intégration (ou l’intensité de la connexion) varie entre la publicité objective des lieux et l’intimité réelle ou supposée des moments qu’on y a vécus [4].

Les lieux, le souvenir et l’oubli : une question de méthode

Peyruis fait partie de ces villages bas-alpins qui n’ont pas eu la chance de voir passer l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe. Tout près de là, à Malijai, on peut encore se recueillir devant la chambre du château où le petit potentat italo-corse a passé la nuit du 4 au 5 mars 1815 avant de préparer, dans son bureau des Tuileries, la défaite de Waterloo. En évitant la principale route de pénétration vers les Alpes (aujourd’hui, la Route nationale 96 – RN 96) afin d’échapper aux sbires de Louis XVIII, le cortège triomphal qui accompagnait le vainqueur d’Austerlitz a placé Peyruis à l’écart de la fameuse Route Napoléon (RN 85) dont la mémoire est pieusement entretenue par les syndicats d’initiative locaux à la recherche permanente d’un bon produit d’appel touristique : « Napoléon s’y est arrêté. Pourquoi pas vous ? », proclame fièrement le site internet de Malijai. Comme l’a dit Martin de la Soudière, pouvoir transformer en lieux de mémoire des endroits anodins, tel est le privilège de ceux qui ont fait l’histoire ou qui font rêver : « les critères de constitution de la notoriété des hauts lieux sont souvent discutables, parfois liés à un fait divers sans intérêt, à une vedette, ou plus simplement au fait qu’un site soit déjà très fréquenté » (La Soudière, 1991 : 27).

De manière paradoxale, le seul événement de portée nationale dont Peyruis a été le cadre est aujourd’hui soigneusement occulté par les autorités locales, même s’il reste très présent dans les mémoires familiales et dans l’imaginaire collectif d’une partie des Français. C’est en effet à quelques kilomètres au sud de Peyruis que, dans la nuit du 4 au 5 août 1952, Jack Drummond, sa femme Ann et sa fille Elizabeth ont été assassinés dans des circonstances atroces. Ce fait divers sanglant, point de départ de l’affaire Dominici, a tenu la France en haleine pendant plusieurs années et continue à alimenter chroniques judiciaires et forums de discussions où s’opposent violemment partisans et adversaires du « patriarche » Gaston Dominici, condamné à mort pour ce triple meurtre avant de voir sa peine commuée en prison à vie (14 juillet 1957) puis d’obtenir sa libération en raison de son grand âge (13 juillet 1960). En 1973, Jean Gabin interprétait ce personnage controversé dans un film dont le réalisateur, Claude Bernard-Aubert, avait choisi d’insister sur les lacunes de l’enquête tout en essayant de faire revivre la vie quotidienne d’une famille de paysans dans une ferme isolée des bords de la Durance. Monique [5] juge d’ailleurs favorablement cette oeuvre cinématographique qui, d’après elle, « disait bien ce qui s’était passé, transmettait bien ce dont on avait parlé ». Trente ans plus tard, en 2003, c’est le comédien Michel Serrault qui a repris le rôle de Gaston Dominici pour un téléfilm en deux épisodes réalisé par Pierre Boutron afin de défendre ouvertement la thèse de l’erreur judiciaire.

Sur le site internet de Peyruis (Communauté de Communes de la Moyenne Durance), il n’est fait aucune référence à cet événement qui, en son temps, a rendu le village célèbre – même si le crime a été perpétré sur la commune voisine de Lurs [6]. La topographie et l’accessibilité permettent de comprendre pourquoi Peyruis plutôt que Lurs a été placé au centre de l’affaire. En effet, les différents lieux qui lui ont servi de cadre sont situés au bord de la Durance et reliés entre eux par la RN 96. Perché sur son éperon rocheux aux confins du Lubéron, Lurs n’a jamais entretenu de fortes relations avec ses marges duranciennes et a choisi d’oublier l’histoire à laquelle son nom a été malencontreusement associé. Pour comprendre la relation établie au fil du temps entre une société et son territoire, il ne suffit donc pas de s’intéresser aux trop fameux lieux de mémoire qui sont le garant d’un patrimoine historique commun et reconnu de tous : il est tout aussi important d’enquêter sur les lieux de l’oubli qui, comme l’ont démontré Halbwachs (1950), Ricoeur (2000) ou Augé (1998), jouent un rôle essentiel (mais plus discret) dans la construction des identités collectives [7].

Dans les mémoires familiales de Peyruis, l’affaire Dominici n’est pas complètement effacée ou artificiellement entretenue par le cinéma et la télévision. Les plus anciens se souviennent non seulement des lieux du drame mais aussi des protagonistes qu’ils ont personnellement connus. Ils ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants une partie de leur expérience. Quand j’avais huit ou dix ans et que nous allions voir ma tante Mireille et ma grand-mère à Peyruis, mes parents me montraient toujours la ferme de la Grand Terre près de laquelle on avait retrouvé les trois cadavres, à l’aube du 5 août 1952. Cette grosse bâtisse lépreuse qui se dressait, solitaire, entre la Route nationale et le chemin de fer, avait le don de me faire peur. Monique rappelle volontiers que, pendant la guerre, son père avait souvent travaillé pour Gaston Dominici qui le payait en nature avec les fruits et les légumes de l’exploitation agricole. La portée nationale du procès et son traitement médiatique sur le long terme lui ont permis d’entretenir la mémoire d’une série de lieux a priori anodins dont la valeur ne se fonde que sur la relation établie a posteriori entre les territoires du quotidien familial et le caractère exceptionnel de l’événement.

Dans cet ensemble, la ferme de la Grand Terre est un pivot autour duquel gravitent des endroits satellites où les souvenirs individuels se mélangent à la mémoire collective. Ce sont d’abord les lieux mêmes du crime près duquel Richard et Monique sont passés à moto le 5 août 1952 alors qu’ils revenaient de Manosque [8]. Dans un deuxième cercle apparaît la demeure de Clovis, fils de Gaston et principal témoin à charge : comme le rappelle Monique, cette maison anodine se dressait dans la rue qui montait vers l’église, juste après la boulangerie où les enfants Vernet venaient acheter le pain. Raccordée artificiellement aux lieux du drame par les liens du sang, on trouve enfin la ferme de la Serre, propriété de Germaine, fille de Gaston, qui fournissait du lait frais à toute la famille. Un jour, dans cette ferme, Monique a été poussée du haut d’un mur par un petit garçon et a failli se blesser. Cet événement mineur en soi résonne encore dans la mémoire familiale parce que son agresseur n’était autre que Roger, le petit-fils de l’assassin présumé des Drummond.

En travaillant à une autre échelle que celle des États, des nations ou des collectivités de toute forme et de toute taille, on peut donc voir comment la mémoire d’une famille se raccroche ou non à l’histoire officielle, comment elle s’en nourrit et comment elle l’entretient. On voit aussi comment les territoires individuels s’articulent avec les espaces sociaux. On passe ainsi des lieux de mémoire institutionnels à la mémoire des lieux communs – endroits de la banalité liés aux pratiques quotidiennes et non au culte périodique du souvenir. Ce type de recherche permet de raccorder le temps individuel et le temps social au travers des lieux qui rythment la vie des groupes (dans le sens le plus large du terme) et celle des familles. À l’inverse de ces hauts lieux [qui] transcendent l’éphémère du présent, de l’ici et du je (Bédard, 2002b : 235), le souvenir des endroits marqués par le je (l’intime), l’ici (« c’est là que… ») et l’éphémère (une vie humaine) permet de mettre en scène une géographie fugace mais essentielle parce que, comme le disait Fernand Braudel, elle s’inscrit dans « une histoire brûlante encore, telle que les contemporains l’ont sentie, décrite, vécue, au rythme de leur vie, brève comme la nôtre » (Braudel, 1990 : 17).

En ce sens, les petits hauts lieux d’une mémoire familiale se distinguent aussi des bas lieux ou des hauts lieux ordinaires que Corajoud (1990) et La Soudière (1991) ont voulu réhabiliter en prenant comme argument leur publicité et leur valeur symbolique à l’échelle locale, même s’ils ne présentent pas de traits architecturaux ou symboliques majeurs : « Une venelle, un porche, une façade, un parvis de café ou d’église, voire une arrière-cour, par exemple, leur apparaissent être des lieux ou des attributs de lieux éminemment signifiants, parce que partagés par le plus grand nombre » (Bédard, 2002a : 59). C’est parce qu’ils représentent un moment précis (ou une durée plus ou moins longue) dans l’histoire d’un individu et de sa famille, que ces lieux sont marquants. Ils matérialisent l’appropriation virtuelle (et limitée dans le temps) d’un territoire public par une mémoire privée – suivant en cela le schéma général proposé par la psychogéographie d’Abraham Moles : « C’est l’idée que ce lieu particulier est marqué par ma présence, par mes actes, par mes objets ou les êtres que j’y ai installés, qui le rendent à mes yeux à nul autre pareil » (Moles, 1995 : 173). La notion de plus grand nombre doit alors être écartée car elle implique une reconnaissance collective qui efface le je au profit du nous, même si les territoires individuels et familiaux finissent toujours, à un moment ou à un autre, par recouper l’espace social. C’est le cas de la géographie du premier baiser, acte intime par excellence, qui s’inscrit néanmoins dans des logiques spatiales de groupes. En effet, selon leur origine sociale ou ethnique, leur niveau d’éducation, leur lieu de résidence, leur préférence sexuelle (entre autres nombreux paramètres), les acteurs de ce rituel de passage dont le souvenir est traditionnellement qualifié d’inoubliable choisissent un cadre à la hauteur de leurs attentes, à la portée de leur imaginaire – quand ce n’est pas le cadre lui-même qui les choisit.

En étudiant les territoires intimes de Peyruis sous le regard croisé de plusieurs personnes d’une même famille, on applique à l’étude des lieux la méthode employée par Akira Kurosawa dans Rashomon (1950) pour analyser un récit particulier : le meurtre d’un samouraï dans la campagne japonaise du XIe siècle. Grâce à une série de flash-backs, la même histoire est racontée par le bandit qui s’accuse du crime, par le samouraï assassiné, par sa propre femme et par un bûcheron anonyme qui contredit les versions antérieures. Comme dans le film de Kurosawa qui revendique le caractère subjectif de la réalité, les lieux n’ont pas le même sens ni la même valeur selon l’âge et le sexe de l’observateur, selon son degré d’intégration à la vie et aux activités d’un groupe social ou selon le temps qu’il a passé dans un endroit précis. Dans le processus de reconstruction de la mémoire, il est donc nécessaire de prendre en compte les multiples biais qui affectent la manière de percevoir et de représenter à la fois les événements, leur cadre géographique et leur intégration à un récit. Dans tous les sens du terme, il s’agit d’une mise en scène consciente ou inconsciente qui juxtapose souvenirs personnels, récits familiaux et mémoire collective.

Peyruis, les hauts lieux d’une petite ville

« Il n’y a rien à voir à Peyruis », remarque Monique quand on lui demande de faire la liste des lieux importants de son village – donnant l’occasion à Richard [9] de rap-peler que ses parents, en revanche, ont vécu un temps à Malijai dans le petit château (aujourd’hui l’hôtel de ville) qui a servi d’étape à Napoléon sur son trajet entre Digne et Sisteron. Cette affirmation est confirmée par Josette [10], pour qui « on en avait vite fait le tour de Peyruis » et par le blason municipal obtenu en 1730 : sous la couronne du marquis de Pilles, seigneur des lieux, on trouve une bande blanche arborant trois P qui signifient : « Peyruis Pauvre Pays » (Mouïren, 1997 : 5). Selon le site internet de la Communauté de Communes de la Moyenne-Durance, le patrimoine architectural du village se résume d’ailleurs en quelques lignes :

Du vieux château de Peyruis, construit au cours de la première période de la Renaissance, il ne reste que quelques pans de murs, couverts de lierre. En parcourant les rues et ruelles du village ancien, on peut admirer des restes de gentilhommières construites vers la fin du xve siècle, avec ses fenêtres à meneaux, des portails en particulier celui de l’ancienne mairie avec sa corniche en dentelle. L’église paroissiale dédiée à saint nicolas, le patron de la paroisse est saint roch, remonte à une haute Antiquité puisque la nef principale soutenue par huit gros piliers passe par un ancien temple [11].

Pour le touriste potentiel, le village ne présente donc a priori rien d’extraordinaire, même s’il possède six fontaines monumentales qui lui ont valu le titre honorifique de « pays de fontaines ». Mais si Peyruis ne compte aucun lieu remarquable à l’échelle de la nation ou de la région, il n’en est pas de même aux yeux de ses habitants. Pour Jean [12], le village était un extraordinaire terrain de chasse dont il conserve un souvenir émerveillé. Son départ en octobre 1947 pour la triste cité ouvrière de Saint-Auban a marqué la fin d’une époque :

Aucun charme, aucune poésie, aucune beauté… De petites maisons couleur ciment, rectangulaires ou cubiques, dépourvues de personnalité et d’architecture, plantées à égale distance les unes des autres, le long de rues rectilignes et plates se coupant à angle droit et bordées de platanes et de marronniers malingres et au feuillage plus jaune que vert.

Vernet, 2003 : 51

Même le « il n’y a rien à voir » qui vient spontanément à l’esprit de Monique quand on lui demande quels sont les hauts lieux de son village d’enfance, est tout de suite tempéré par une référence au château en ruine (« on dit qu’il a été construit par la reine Jeanne » [13]) qui domine la route de Sisteron et la vallée de la Durance (figure 1). Comme sa soeur Mireille [14] avait huit ans de moins, un endroit aussi dangereux lui était interdit. C’est néanmoins le premier site qui s’impose à elle : « Je me souviens des ruines. On me disait que c’était l’ancien château d’un seigneur mais on ne me laissait pas approcher. J’y suis peut-être allée une seule fois, mais ça m’a marqué ». Pour Josette, cette forteresse médiévale démantelée à la Révolution est surtout l’endroit où, chaque dimanche, les filles du village avaient l’habitude d’aller se promener dans le cadre du patronage : « c’était un moment de liberté, c’est là qu’on s’épanouissait. C’est là qu’on respirait un peu. Avant d’aller aux vêpres, on montait au château ». Pour aller au château, il faut donc monter : la topographie permet ici de réduire à sa plus simple expression la métaphore du haut lieu dont parle Mario Bédard pour expliquer le rôle joué par la hauteur dans une géographie avant tout symbolique : « La singularité du haut lieu provient en effet avant tout de sa hauteur, une hauteur bien plus qualitative que topographique » (Bédard, 2002a : 51) [15].

Figure 1

Les ruines actuelles du Château de Peyruis

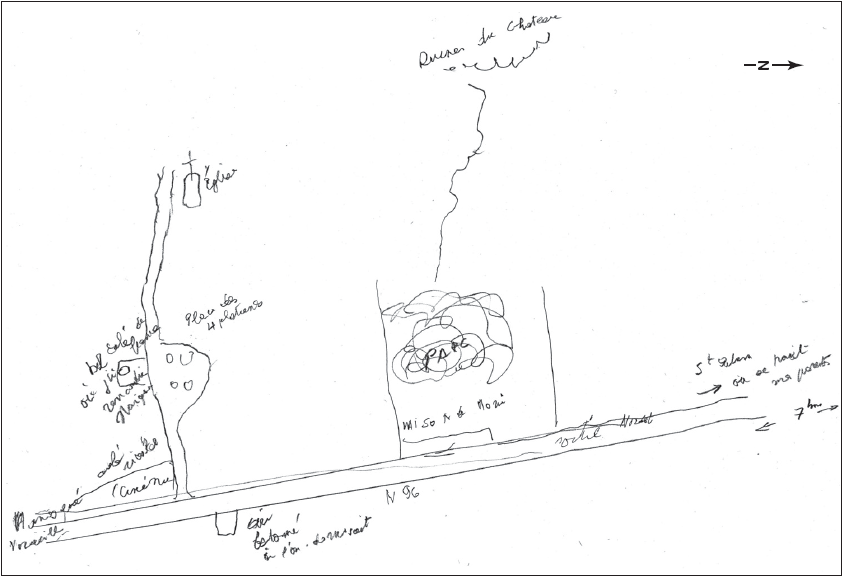

Avec le temps, le regard porté sur le patrimoine communal évolue car, comme le souligne Josette, les adultes ont appris à voir et à reconnaître les trésors que, dans leur jeunesse, ils ignoraient par manque de culture et d’éducation : « Il y a une très jolie porte à Peyruis, en montant à l’église. Il y a des armoiries. C’est une espèce de voûte, en face d’une fontaine. Quand j’étais enfant, on y passait dessous, mais on ne se rendait pas compte de son importance » [16]. L’association « Vivre à Peyruis » s’est d’ailleurs engagée dans cette quête patrimoniale pour redonner de la valeur aux lieux ordinaires du village dans la logique d’un patrimoine de proximité (vernaculaire) moins prestigieux que les Monuments historiques mais qui sont représentatifs d’une certaine identité locale : « Les amoureux du patrimoine ne pourront quitter Peyruis sans s’arrêter quelques instants sur les sites qui conservent la mémoire de cette histoire que nous avons essayé de vous faire partager » (Mouïren, 1997 : 119). Le catalogue final est cependant assez court car il ne cherche à distinguer que des éléments considérés comme exceptionnels : la chapelle Saint-Roch, l’auberge du grand cabaret, les gentilhommières, la porte de la rue Juiverie, les fontaines, le four banal, l’église et le château (figure 2).

Figure 2

Les hauts lieux de Peyruis (reproduction d’une carte manuscrite de Jean Vernet)

Chapelle Saint-Roch et ancien cimetière

Auberge du Grand Cabaret

(ancien relais où les voyageurs se reposaient pendant le changement des chevaux)

Fontaine Parlatan

construite en 1815

Rue Juiverie

avec sa porte du moyen-âge et sa corniche en dentelle

L'Église

Elle remonte à une haute antiquité

Ruines du Château

(Vue panoramique exceptionnelle)

Maison FIE

en bordure de la route nationale 96

Café de France

Place de la Fontaine

Café des Alpes

Monument aux morts

édifié en 1921 par l'artiste Savignol

Ancienne Hostellerie du Parc et son Parc

à nouveau en bordure de la Route nationale 96

De manière tout à fait révélatrice du décalage existant entre un patrimoine public et des mémoires familiales, cette liste officielle ne correspond que partiellement aux endroits que les membres anciens de la famille Vernet ont retenus parce qu’ils faisaient partie de leur vie quotidienne. Outre le château et la fabrique de nougats Belon où a travaillé mon grand-père [17], ils désignent plus particulièrement leur école, l’église et le monument aux morts de la Première Guerre mondiale (figure 3).

Figure 3

Monument aux morts de Peyruis, 1925

Sur le monument aux morts de Peyruis, l'aigle allemand est terrassé par le coq gaulois.

Carte postale de 1925 (collection particulière).

Monique rappelle qu’après l’invasion de la zone libre par l’armée allemande, les occupants ont amputé les ailes du coq gaulois qui piétinait l’aigle prussien en signe de victoire. En tant que premier adjoint au maire, son père a été obligé d’assister à cette profanation destinée à humilier publiquement le peuple vaincu par les nazis. Cependant, comme dans Rashomon, cet événement marquant n’a pas été interprété ni mémorisé de la même manière selon les différents témoins. Si Josette reconnaît qu’elle n’était pas là au moment des faits, Mireille se souvient en revanche d’avoir assisté à la cérémonie malgré son jeune âge (entre quatre et cinq ans) : « J’ai assisté au moment où mon père, sous la menace des Allemands, a été obligé de couper les ailes du coq du monument aux morts ». Pour la petite Mireille, le père de famille n’est donc plus seulement le témoin passif et résigné dont parle Monique : il devient l’acteur central d’un drame qui a secoué l’ensemble de la communauté. C’est néanmoins Jean, comme le bûcheron du film de Kurosawa, qui donne une ultime version des faits : en réalité, le sacrilège a été commis par un maçon de Peyruis, sous la menace d’une trentaine de soldats de la Wermacht. Et ce n’est pas le coq qui a été amputé mais le rapace orgueilleux : « Les soldats allemands présentaient les armes pendant que Monsier Pansin, maître maçon à Peyruis, supprimait à coups de massette et de burin le volatile emblème de l’Allemagne pour ne laisser que le coq ayant l’air de surplomber naturellement le monument » (Vernet, 2003 : 29). Le caractère paradoxal de l’ordre donné par l’occupant explique en partie la confusion des récits qui l’accompagnent, plus de 65 ans après les événements. En effet, contrairement à ce que l’on pouvait attendre dans le contexte de l’époque, il ne s’agissait pas pour les Allemands d’humilier les vaincus de 1940 mais bien d’effacer symboliquement la défaite de 1918 (figure 4).

Figure 4

Monument aux morts de Peyruis, 2008

Parmi les points forts du territoire peyruisien, l’école communale jouait comme partout un rôle essentiel car elle servait d’interface entre la sphère du privé et celle du public, là où se mélange encore le temps de la nation avec les souvenirs personnels liés aux privations de la guerre : « C’est une école publique, en face de la mairie, d’un côté les filles, de l’autre les garçons. Les filles et les garçons ne se mélangeaient pas. La maîtresse, au lieu de nous laisser jouer pendant la récréation, nous envoyait dans son jardin pour ramasser les doryphores qui envahissaient tout à cette époque-là » (Monique). Curieusement, ni Josette ni Monique ne citent la mairie parmi les lieux importants du village, alors que leur père (par ailleurs secrétaire de la cellule du parti communiste local) y a exercé des fonctions électives. C’est pourtant devant la mairie (située à l’ époque à l’embranchement de la Grand Rue et de la RN 96) que le maréchal Pétain, en tournée dans la France profonde de la zone libre, a été reçu avec tous les honneurs dus au « sauveur de la France » par les enfants des écoles qui chantaient en choeur : « Maréchal, nous voilà ! » (Vernet, 2003 : 26).

Seule l’église, pour de jeunes adolescentes du milieu des années 1940, pouvait rivaliser avec l’école communale quand il s’agissait de sortir de la maison et d’échapper à la surveillance maternelle. Josette n’hésite pas à classer sa communion solennelle comme le plus grand événement qu’elle ait vécu à Peyruis et se souvient avec émotion de la magnifique robe de mousseline blanche que lui avait prêtée à cette occasion sa cousine Andrée – la cousine Andrée qui est morte avec ses parents lors du bombardement de Marseille par les alliés, le 27 mai 1944 [18]. Même si l’édifice religieux en lui-même n’a rien de remarquable, son importance symbolique et son rôle social lui confèrent une place éminente dans la courte liste des hauts lieux de la communauté villageoise (figure 5). Avec ses yeux d’enfant, Josette la trouvait très belle mais ce vieux bâtiment chargé d’histoire et plein de recoins obscurs inspire encore à Monique des sentiments mitigés : « L’église m’inspire de la peur parce que, quand on allait au catéchisme chez le curé, il nous envoyait sonner l’angélus, derrière l’autel. On avait la trouille de notre vie, dans le noir, parce qu’il fallait tirer sur les cordes pour sonner les cloches. On avait tous peur de traverser la nef ». Pour la cadette, Mireille, l’église reste avant tout l’endroit magique et mystérieux où, à l’occasion de Noël, on dressait une immense crèche dont les personnages étaient des santons d’argile qui reproduisaient la société provençale traditionnelle sous couvert d’illustrer la naissance de l’enfant Jésus.

Figure 5

L’église de Peyruis et son clocher

L’interpénétration entre l’espace-temps social et l’espace-temps familial apparaît clairement au moment des fêtes religieuses qui scandaient la vie de la communauté. Ainsi, chaque lundi de Pentecôte, le sanctuaire roman de Ganagobie était l’objet d’un pèlerinage auquel presque tout le monde participait. C’était aussi pour les familles l’occasion de passer une journée en plein air et de découvrir de nouveaux paysages qui élargissaient considérablement les territoires du quotidien :

On partait à pied de Peyruis et on allait à Ganagobie en chantant tout le long l’Ave Maria et d’autres chants religieux. C’était le seul jour où papa venait pique-niquer avec nous. On allait toujours dans le même coin, vers la source, pour manger nos sandwichs. Il y a quelques années, on est retournés à Ganagobie et on a retrouvé cette source, et le petit bois qui n’avait pas changé. On s’est retrouvé assis à la même place. On a senti une émotion très forte.

Josette

Lieux publics, histoires intimes

En travaillant sur les mémoires familiales et leur relation avec l’espace vécu, ce sont aussi les pratiques sociales d’une petite communauté qui se dessinent et se projettent dans un cadre territorial. Au sein d’un petit village comme Peyruis, les événements familiaux les plus importants, en particulier les mariages, supposaient la participation de nombreux habitants. La cohésion de la communauté était assurée par des traditions comme celle des barres fleuries qui permettait aux adolescentes de se pré-inscrire dans le futur calendrier nuptial tout en manifestant leur affection pour la mariée :

Les jeunes filles faisaient des barres décorées à partir de branches et de baguettes. Elles les entouraient de feuillages et de fleurs. Les jeunes filles étaient assises sur des chaises. Il fallait que les mariés et toute la suite sautent au-dessus des barres. Ta mère l’a fait pour ton mariage. Les jeunes filles allaient les placer à d’autres endroits, dans les rues, pour obliger toute la messe à sauter les barres. Quand on arrivait devant la maison les barres étaient dressées devant la porte. Plus il y avait de barres, plus la mariée était honorée et appréciée de ses amis.

Josette

Comme on le voit à partir du témoignage de Josette, la tradition des barres fleuries permettait aussi de mesurer le degré d’intégration du nouveau couple à la communauté villageoise.

Espace public par excellence, la place des Quatre Platanes était alors le coeur politique de Peyruis. C’est là que se dressaient les tentes du marché dominical, qu’on organisait les réunions électorales ou que les édiles locaux accueillaient les personnalités de passage. Monique et Josette se souviennent parfaitement des annonces faites dans les rues du village par le tambourinaïre (en fait le rampelaïre ou tambour de ville) pour signaler à la population féminine l’arrivée d’un marchand de chapeaux ou de chaussures venu de Sisteron ou de Marseille : c’était toujours sur la prestigieuse place des Quatre Platanes qu’il venait s’installer. Les autres places jouaient dans cet ensemble un rôle secondaire ; celle de l’église était trop petite pour accueillir des manifestations importantes. Le caractère sacré de l’espace entourant le monument aux morts interdisait aux adultes de l’utiliser comme lieu de rencontre, mais cela n’empêchait pas les enfants de venir y jouer à la marelle, au ballon, à la corde ou aux billes sous la surveillance de leurs mères. C’est entre ce haut lieu de la mémoire collective et le bâtiment de l’école communale que venaient se placer les attractions de la fête foraine, chaque dimanche après le 15 août.

Les lieux de la sociabilité quotidienne étaient peu nombreux. Pour en faire la liste, Monique esquisse le tableau d’une société encore traditionnelle et fortement marquée par les activités rurales, malgré la proximité du grand pôle chimique de Saint-Auban. La rue qui montait vers l’église (actuelle rue Juiverie) regroupait alors la plus grande partie des commerces, des boutiques et des artisans – en particulier une épicerie, la boulangerie et l’atelier du maréchal-ferrant. Juste à côté se dressait une étable où la famille Vernet venait chercher le lait : « un jour, j’ai assisté à la naissance d’un petit veau. Ils l’ont tiré avec des cordes passées dans le ventre de la vache ». Josette se souvient de l’épicerie installée à côté de sa maison où, chaque dimanche, elle allait avec sa soeur acheter des bâtons de réglisse avec les cinq sous que leur donnait leur mère. Mireille insiste quant à elle sur les fontaines et les lavoirs qui parsemaient et, d’une certaine manière, structuraient l’espace villageois. Si presque toutes les maisons disposaient d’une alimentation en eau potable, la lessive se faisait encore à la main (c’était le rôle des bugadières) et le lavoir était un haut lieu de la convivialité féminine.

Pour faciliter les rencontres, les échanges et la diffusion de l’information, Peyruis comptait sur deux endroits essentiels : le Café de France et le Bar de la Durance (chez Rivarel), « où on allait danser régulièrement le dimanche. C’est un grand café où il y avait une terrasse. L’été, on dansait sur la terrasse, l’hiver dans la salle » (Monique). Ce n’est pas un hasard si ces deux endroits occupent une place fondamentale dans la géographie personnelle de Monique car le bal était la principale distraction des jeunes filles de l’époque. C’est là aussi qu’elles avaient le plus de chance de rencontrer un amoureux. En ce cas précis, l’intimité des souvenirs s’inscrit dans la publicité des lieux. C’est d’ailleurs lors d’un bal (son premier) au Café de France qu’elle a rencontré Richard, venu de Saint-Auban pour participer à un tournoi de basket-ball. Leur flirt a tout de suite été placé sous haute surveillance car une jeune adolescente du milieu des années 1940 ne pouvait pas se permettre d’échapper au contrôle de sa famille. Lors de leur premier rendez-vous, au pont des Mées, Josette accompagnait sa soeur pour éviter les malentendus et les commérages : « Le dimanche suivant, Monique avait rendez-vous sur le pont des Mées avec Richard. On est parti à pied. Je l’ai accompagnée et j’ai assisté à leur premier rendez-vous. Et puis nous sommes allés au cinéma ». C’est dans ce lieu public qu’ils se sont embrassés pour la première fois, trompant ainsi la vigilance de leur gardienne : « On s’est donné notre premier baiser au cinéma des Mées. C’était un film avec Madeleine Sologne et Jean Marais, L’Éternel Retour [19] » (Monique).

La relation entre l’intimité de ces moments et la publicité de leur cadre montre à quel point la géographie des individus non seulement s’inscrit dans un espace social mais interfère sans cesse avec lui pour lui donner un sens (figure 6). En effet, à l’échelle de leurs destins personnels, Richard et Monique auraient pu ne pas se rencontrer ou bien se rencontrer ailleurs qu’à Peyruis – et à Peyruis ailleurs qu’au Café de France. Cependant, leur géographie amoureuse a été orientée par les idées et les pratiques de leur groupe social d’origine : dans les Basses-Alpes comme à Paris ou à Mexico, la Carte du Tendre de la classe ouvrière n’est pas celle de la bourgeoisie d’affaires. Issu du centre de pré-apprentissage de l’usine Alais-Frogès-Camargue (AFC) de Saint-Auban, Richard était simple ouvrier de fabrication au chlore quand il a rencontré Monique – elle-même fille de manoeuvre payé à la pièce pour décharger et manipuler des fûts métalliques de 100 kilos. Compte tenu des règles morales qui régissaient le comportement des jeunes filles dans les familles modestes de Peyruis, le territoire intime de Monique se réduisait à peu de chose [20]. Il était d’autant plus étroit que les trajets se faisaient le plus souvent à pied, rarement à vélo et exceptionnellement en train – ce qui limitait les possibilités d’ouverture vers l’extérieur et la découverte de nouveaux horizons.

Figure 6

Les hauts lieux de Peyruis d’après Monique et Richard, janvier 2008

Sur cette carte mentale, l’espace peyruisien s’organise autour d’une géographie amoureuse. Les lieux importants sont « la maison de Moni » et son parc, le café de France (« bal où j’ai rencontré Monique »), sur la Place des Quatre Platanes ; le café Rivarel (« cinéma ») ; le « lieu bétonné où l’on dansait », au bord de la Route nationale 96 ; les « ruines du château » où les fiancés allaient se promener ; l’église (lieu du mariage). Les sept kilomètres séparant Peyruis de Saint-Auban (résidence des parents de Richard) ne sont pas anodins : pour rejoindre Monique, Richard devait franchir cette distance à vélo ou à pied.

La coquille de la région définie par Moles (« ensemble de lieux où je puis aller et revenir en moins d’une journée ») dépend en effet des moyens de communication dont disposent les individus, ce qui rend son périmètre très élastique selon l’époque, la société et la place qu’on y occupe. De manière tout à fait caractéristique, c’est dans un wagon de chemin de fer, en 1939, que débutent réellement les souvenirs de Jean :

Ce jour-là nous étions, mon père et moi, partis main dans la main de Digne en destination de Peyruis avec changement de train prévu à Saint-Auban… Il nous a fallu guère plus de deux heures pour avaler les 35 kilomètres du parcours ; il est vrai que l’omnibus desservait alors quatre ou cinq gares plus une ou deux haltes facultatives nécessitant autant d’arrêts et de redémarrages. Voyage impressionnant, captivant, inoubliable pour les yeux émerveillés d’un enfant de cinq ans.

Vernet, 2003 : 7

Dans ce contexte, le bal du Café de France était l’un des rares endroits (et l’un des rares moments) où Richard et Monique avaient une chance de se rencontrer. À la fois lieu public ouvert à tous et lieu de mémoire réservé aux seuls initiés d’une aventure particulière, il est le parfait exemple de ces petits haut lieux des mémoires familiales qui se construisent au croisement entre le temps individuel et le temps collectif.

Conclusion

Pour la troisième génération de la famille Vernet (dont je fais partie), Peyruis n’est le plus souvent qu’un nom, une ville virtuelle, dont le territoire se réduit comme une peau de chagrin. Il me serait impossible de retrouver la maison où nous allions parfois rendre visite à ma grand-mère et à ma tante et dont l’arrière-cour donnait sur un vaste verger planté d’abricots et de pêchers. De manière tout à fait symbolique, le seul endroit où je peux me rendre sans peine est le cimetière où reposent mes grandsparents. Il se trouve toujours à l’endroit qui servait de promenade vespérale à la famille Vernet, comme me l’a rappelé Josette en évoquant les lieux les plus importants de sa géographie personnelle : « Les soirées d’été, papa et maman nous amenaient sur la route vers Saint-Roch, vers le cimetière où ils sont enterrés maintenant. Le long de la route, il y avait des platanes et papa essayait de nous attraper des cigales. Partir se promener avec papa et maman, c’était merveilleux ». Ce n’est pas un hasard si seul le cimetière émerge de ces territoires familiaux en déshérence : c’est là que, pour le premier novembre, nous avions l’habitude d’apporter des chrysanthèmes afin d’honorer comme il se doit la mémoire des disparus.

« C’est là que… » : sans le vouloir, cette formule rituelle apparaît sur mon écran comme si j’avais recherché un effet rhétorique me permettant de conclure ce texte par où je l’ai commencé. Pourtant, elle me vient naturellement à l’esprit car elle accompagne de manière automatique la mise en relation entre un souvenir personnel et le lieu qui lui correspond. Mieux qu’un outil linguistique, c’est une borne posée dans l’espace-temps : il ne reste plus qu’à écrire dessus pour lui donner un sens – celui qui naît, comme on l’a vu, de la fusion entre l’intimité d’un souvenir et son degré d’intégration à des territoires sociaux.

C’est pour cette raison qu’il m’est apparu nécessaire d’interroger la notion de haut lieu à partir d’une géographie du je favorisant les changements d’échelle (géographique et temporelle) au sein d‘une mémoire collective. En effet, la perception intime (individuelle, familiale) des territoires ne doit pas être séparée de la mise en scène des lieux par des groupes sociaux (à géométrie variable) en quête de reconnaissance et d’identité. D’une certaine manière, ces petits hauts lieux obéissent aux mêmes règles d’apparition, de transmission et d’oubli que leurs modèles de niveau supérieur dont ils sont à la fois le prémisse et le reflet. À très fine échelle et sur un temps très court, ils structurent et articulent notre espace de vie en lui donnant un sens : c’est une dimension de l’espace géographique, accessible à tous, qu’il convient de ne pas négliger si on veut comprendre comment les individus s’intègrent (ou non) à une communauté dont ils s’approprient de manière éphémère et symbolique une partie des territoires.

Parties annexes

Notes

-

[1]

« Des villages de la campagne française dont l’apparence est d’une grande banalité, Bouvines ou Azincourt, doivent leur statut de hauts lieux du territoire national à l’imaginaire qu’ils suscitent et à la symbolique qu’on leur associe habituellement » (Debarbieux, 1995 : 880).

-

[2]

« Le lieu exemplaire, construit pour signifier la possibilité d’un avenir différent, est là pour montrer, sur le mode de la préfiguration ou de la prophétie, que ce qui n’existe encore nulle part ailleurs a commencé à s’incarner ici » (Micoud, 1991 : 12).

-

[3]

« Chaque aspect, chaque détail de ce lieu a lui-même un sens qui n’est intelligible que pour les membres du groupe, parce que toutes les parties de l’espace qu’il a occupées correspondent à autant d’aspects différents de la structure et de la vie de leur société, au moins à ce qu’il y a eu en elle de plus stable » (Halbwachs, 1967 : 99).

-

[4]

En ce sens, les petits hauts lieux de la mémoire familiale se situent principalement aux niveaux 5 (le bloc résidentiel, ou la rue du quartier) et 6 (le centre de la ville, lieu de repérage lointain et source de services rares, et lieu de chasse où je dois me rendre) des coquilles de l’homme telles qu’elle ont été définies par Abraham Moles dans ses essais de psychogéographie (Moles, 1995 : 166).

-

[5]

Monique Vernet, née à Marseille le 9 avril 1930, est arrivée à Peyruis avec sa famille en 1939. Elle a épousé Richard Musset le 5 octobre 1946 et quitté le domicile parental pour s’installer à Saint-Auban. De 1955 à 1958, le couple a résidé à Ribécourt (Oise), puis s’est installé à Lavéra (Bouches-du-Rhône) avant de rejoindre son lieu de résidence actuel à Martigues (1966).

-

[6]

Le crime de Lurs est une expression souvent accolée à l’affaire Dominici.

-

[7]

Une part de cet oubli est liée au silence et au refoulement, mais une autre à la simple disparition des acteurs de la mémoire : « La mémoire d’une société s’étend jusque là où elle peut, c’est-à-dire jusqu’où atteint la mémoire des groupes dont elle est composée. Ce n’est point par mauvaise volonté, antipathie, répulsion ou indifférence qu’elle oublie une si grande quantité des événements et des figures anciennes. C’est que les groupes qui en gardaient le souvenir ont disparu » (Halbwachs, 1967 : 47). Cette mémoire est donc d’autant plus fragile que les groupes sont réduits (cas d’une famille nucléaire) et que la mémoire s’y transmet par tradition orale.

-

[8]

Aucune stèle, aucune plaque ne rappelle aujourd’hui les circonstances du triple meurtre. Même la borne kilométrique 32, près de laquelle gisait le corps sans vie de Jack Drummond, a été enlevée. En revanche, un rameau de fleurs artificielles orné de peluches et de poupées marque toujours l’endroit où a été retrouvé le corps de la petite Elizabeth, après le pont de pierre qui enjambe la voie de chemin de fer.

-

[9]

Richard Musset, né le 22 octobre 1926 à Alger. Il a suivi ses parents de Marseille à Saint-Auban au cours de l’hiver 1942, après l’invasion de la zone libre par l’armée allemande.

-

[10]

Josette Vernet est née à Marseille le 20 février 1929. Envoyée dans une maison pour enfants de Lucinges (Haute-Savoie) en 1942, elle y est restée deux ans suite à l’invasion de la zone libre par les Allemands. Elle a quitté définitivement son village en 1946, après le mariage de sa soeur Monique. Mariée en 1952 avec Robert Mercier, elle a séjourné à Saint-Chamond puis à Virigneux (Loire), avant de suivre son mari à Pélussin où le couple réside depuis 1958.

-

[11]

[En ligne]. http://la-moyenne-durance.com/peyruis_ot.html

-

[12]

Jean Vernet, né à Marseille le 1er avril 1934, a séjourné à Peyruis jusqu’à la fin de l’année 1947, quand sa famille a déménagé vers Saint-Auban. Après cinq années passées dans la marine (1951-1956), il s’est marié à Château-Arnoux avec Isa Miranda Ivol en 1956. Auteur d’une autobiographie intitulée Il était une fois…Souvenirs racontés par Jean R. P. Vernet (Vernet, 2003).

-

[13]

Il s’agit de Jeanne 1ère d’Anjou-Sicile (1326-1382), qui fut reine de Naples et comtesse de Provence.

-

[14]

Mireille Vernet, née à digne le 25 février 1938. Elle a vécu à Peyruis jusqu’en 1947, puis à Saint-Auban. Mariée à un peyruisien, elle est retournée vivre dans son ancien village en 1969, jusqu’à son divorce en 1979. Depuis cette date, elle réside à Saint-Auban.

-

[15]

De manière tout à fait caractéristique, les lieux les plus importants de la mémoire familiale sont bien ceux vers lesquels il faut monter, à la fois géographiquement et spirituellement : le château, l’église et surtout le prieuré de Ganobie perché sur sa falaise au-dessus de la Durance.

-

[16]

Il s’agit en fait de la porte de l’ancienne mairie située face à la fontaine Parlatan. Ce portail n’est pas surplombé par des armoiries mais par une corniche en dentelle.

-

[17]

Sont exclus de cette étude les premiers « degrés de l’habitat » (la chambre et la maison) pour reprendre l’expression de Piveteau (1995 : 117).

-

[18]

Ce bombardement, le plus meurtrier subi par une ville française au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a fait officiellement 1979 victimes civiles.

-

[19]

Film de Jean Delannoy (1943) sur un scénario de Jean Cocteau.

-

[20]

Les endroits que Monique et ses soeurs avaient le droit de fréquenter étaient non seulement peu nombreux mais ils étaient en outre soumis à des horaires stricts. En tant que garçon, Jean jouissait en revanche d’une grande liberté de circulation : « Je remercie mes parents pour la confiance qu’ils ont placée en moi, peut-être involontairement, en me laissant, contrairement à mes soeurs, libre d’organiser ma petite vie extérieure comme je l’entendais » (Vernet, 2003 : 14).

Bibliographie

- AUGÉ, Marc (1998) Les formes de l’oubli. Paris, Payot-Rivages.

- BÉdard, Mario (2002a) Une typologie du haut lieu, ou la quadrature d’un géosymbole. Cahiers de Géographie du Québec, vol. 46, n° 127, pp. 49-74. [En ligne]. http://www.cgq.ulaval.ca/textes/vol_46/no127/Bedard.pdf

- Bédard, Mario (2002b) De l’être-ensemble à l’être-au-monde. Le rôle du haut lieu, Ethnologies Musées / Museums, vol. 24, n° 2, pp. 229-241.[En ligne]. http://www.erudit.org/revue/ethno/2002/v24/n2/006649ar.html

- Bonnemaison, Joël (1996) Les fondements géographiques d’une identité – l’archipel de Vanuatu : essai de géographie culturelle. Paris, ORSTOM.

- Braudel, Fernand (1990) La Méditerranée au temps de Philippe II. Paris, le Livre de Poche.

- Corajoud, Marcel (1990) Regarder le haut lieu de dos. Dans Michel Crépu et Richard Figuier (dir.) Hauts lieux – Une quête de racines, de sacré, de symboles, Paris, Autrement, Mutations, 115, pp. 39-41.

- Debarbieux, Bernard (1995) Imagination et imaginaire géographiques. Dans Antoine Bailly, Robert Ferras, Denise Pumain (dir.) Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, pp. 875-888.

- Halbwachs, Maurice (1967) [1950] La mémoire collective. Paris, Presses universitaires de France, [En ligne]. http://classiques.uqac.ca/classiques/ Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective_tdm.html

- La Soudière, Martin de (1991) Les hauts lieux… mais les autres ? Dans Alain Micoud (dir.) Des hauts lieux – La construction sociale de l’exemplarité, Paris, CNRS, Centre régional de publication de Lyon, pp. 17-31.

- Lévi, Giovanni (2001) Le passé lointain. Sur l’usage politique de l’histoire. Dans François Hartog et Jacques Revel (dir.) Les usages politiques du Passé, Paris, École des hautes études en sciences sociales, pp. 25-37.

- Moles, Abraham (1995) Vers une psycho-géographie. Dans Antoine Bailly, Robert Ferras, Denise Pumain (dir.) Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, pp. 159-187.

- Micoud, Alain (1991) La production symbolique des lieux exemplaires. Dans Alain Micoud (dir.) Des hauts lieux – La construction sociale de l’exemplarité, Paris, CNRS, Centre régional de publication de Lyon, pp. 7-15.

- MOUÏREN, J. (1997) Peyruis à travers le temps. Château-Arnoux, Association Vivre à Peyruis.

- Nora, Pierre (dir.) (1997) Les lieux de mémoire (trois tomes). Paris, Gallimard, Quarto.

- Piveteau, Jean-Luc (1995) Le territoire est-il un lieu de mémoire ? L’Espace géographique, no 2, pp. 113-123.

- RICOEUR, Paul (2000) La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil.

- Vernet, Jean (2003) Il était une fois… Souvenirs racontés par Jean R. P. Vernet. Aubignosc, Document photocopié.

Liste des figures

Figure 1

Les ruines actuelles du Château de Peyruis

Figure 2

Les hauts lieux de Peyruis (reproduction d’une carte manuscrite de Jean Vernet)

Chapelle Saint-Roch et ancien cimetière

Auberge du Grand Cabaret

(ancien relais où les voyageurs se reposaient pendant le changement des chevaux)

Fontaine Parlatan

construite en 1815

Rue Juiverie

avec sa porte du moyen-âge et sa corniche en dentelle

L'Église

Elle remonte à une haute antiquité

Ruines du Château

(Vue panoramique exceptionnelle)

Maison FIE

en bordure de la route nationale 96

Café de France

Place de la Fontaine

Café des Alpes

Monument aux morts

édifié en 1921 par l'artiste Savignol

Ancienne Hostellerie du Parc et son Parc

à nouveau en bordure de la Route nationale 96

Figure 3

Monument aux morts de Peyruis, 1925

Figure 4

Monument aux morts de Peyruis, 2008

Figure 5

L’église de Peyruis et son clocher

Figure 6

Les hauts lieux de Peyruis d’après Monique et Richard, janvier 2008

Sur cette carte mentale, l’espace peyruisien s’organise autour d’une géographie amoureuse. Les lieux importants sont « la maison de Moni » et son parc, le café de France (« bal où j’ai rencontré Monique »), sur la Place des Quatre Platanes ; le café Rivarel (« cinéma ») ; le « lieu bétonné où l’on dansait », au bord de la Route nationale 96 ; les « ruines du château » où les fiancés allaient se promener ; l’église (lieu du mariage). Les sept kilomètres séparant Peyruis de Saint-Auban (résidence des parents de Richard) ne sont pas anodins : pour rejoindre Monique, Richard devait franchir cette distance à vélo ou à pied.

10.7202/023019ar

10.7202/023019ar